Командная работа

Перевод: Аид и Цербер

Она принесла жизнь, он принёс смерть — вместе они создали самый буйный и устрашающие джунгли на Земле.

Добро пожаловать в Амазонию. Кайманы, анаконды, тарантулы, пираньи, ягуары, муравьи-пули, ядовитые лягушки, москиты, гигантские сколопендры, скорпионы... Серьёзно!

Но хотя бы признайте: Аид проделал отличную работу, сочетая своё творчество с творением Персефоны.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны эти истории?

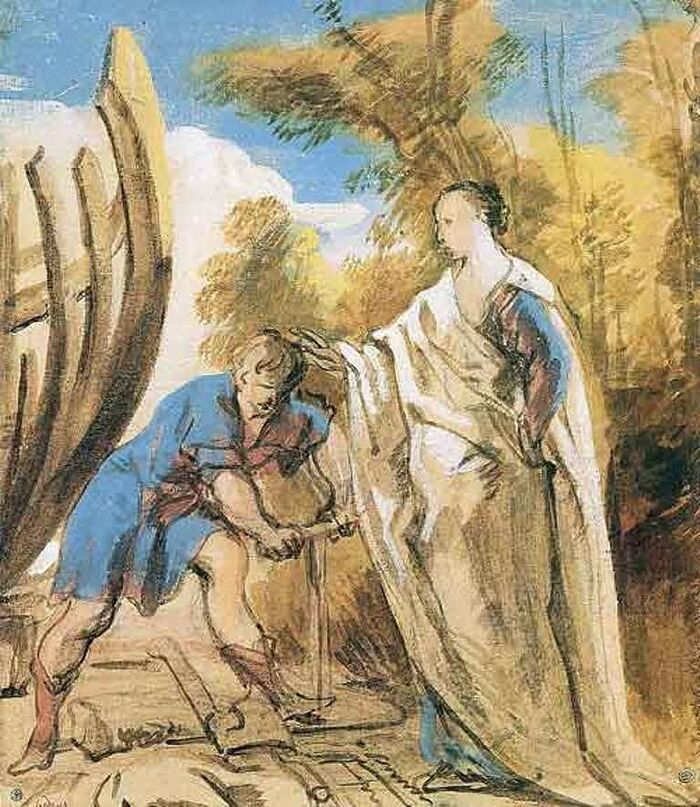

Начнём с загадки. Взгляните на рисунок. Здесь изображены Одиссей и нимфа Калипсо. Что делает Одиссей? Выберите правильный вариант ответа:

Накачивает воздухом летучий корабль

Валяет дурака

Ничего не делает, опирается на костыль.

Ах, ну да. Вы догадались – он высверливает коловоротом отверстие в доске. Тогда попробуйте угадать, в какое время был создан этот рисунок? В семнадцатом веке, в девятнадцатом или в нынешнем, двадцать первом?

Сегодня мы хотели поделиться с вами зарисовочкой, родившейся в нашем мозгу, утомлённом чтением "Мифов Древней Греции". Зачем перечитывали? Для июньского номера "Лучика". А почему утомлённом? Хм... А вы представляете себе, как рождались эти "мифы"?

Не настоящие, взаправдашние мифы (о том, как рождались они, мы писали здесь), а те самые "Мифы Древней Греции" Н.А. Куна? Эта книга была собрана на основе литературно-художественных греко-римских источников – поэм и пьес. Это как если бы кто-то представлял себе "Мифологию Древней Руси" по фильмам "Морозко" и "Кащей Бессмертный" Александра Артуровича Роу. (При всём огромном уважении всех ко всем!..)

Режиссёр Александр Артурович Роу и актриса Анастасия Платоновна Зуева, исполнявшая роль сказительницы в телепередаче "В гостях у сказки"

В общем, друзья... Вас... То есть нас... То есть мы сами себя...

Ну, в общем, "Мифы Древней Греции" – это не мифы Древней Греции. Это авторская литература Древней Греции. Она отличается от привычной нам литературы тем, что в ней, как и в фольклоре, очень много постоянных, "сквозных" героев. Ну, это как если бы у нас Евгений Онегин был заодно героем повестей "Выстрел", "Метель" и "Станционый смотритель", а потом – романа "Герой нашего времени" (вместо Вулича, например), а до того был бы едва не повешен Пугачёвым в "Капитанской дочке" и побывал на Бородинском поле в "Войне и мире". Для этого ему пришлось бы прожить больше ста лет, но нам с вами жалко что ли?

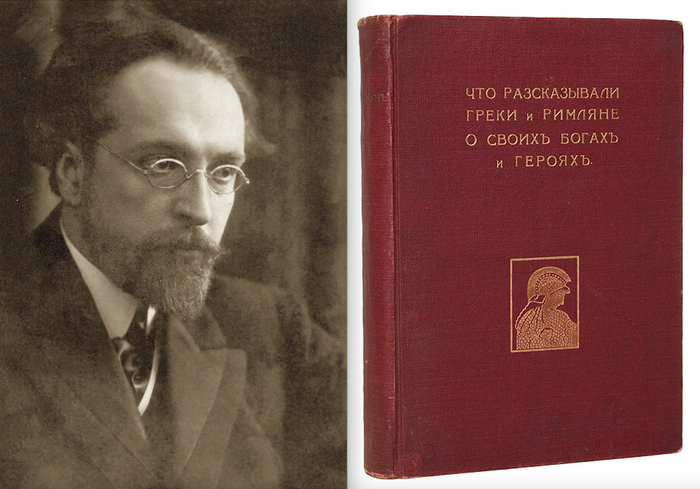

В древнегреческих театре и поэзии было именно так. Поэтому из разных её произведений можно собрать более или менее последовательные повествования о разных сквозных героях, и этот титанический труд проделал Николай Альбертович. И назвался его труд вполне корректно: не "Мифы и легенды Древней Греции", а "Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях".

Это уж потом, наверное, издатели смекнули, что название не алё. "Мало ли кто что рассказывал! Клиент деньги плотит, ему окончательную инфу давай!"

Вот почему наш мозг был утомлён чтением этих историй с монотонным повторением одних и тех же сюжетных ходов, с хронологическими и причинно-следственными нестыковками.

Если не сведут с ума

Римляне и греки,

Сочинившие тома

Для библиотеки...

В конце концов заработала защитная "рефлексия юмора". (Заранее просим прощения у присутствующих здесь дам...)

* * *

Древняя Греция. Жарко. Коз пасти лень.

- Йоу-йоу-йоу, зацени, бро, я придумал историю! Типа, значит, Одиссей поплыл домой и попал на остров к нимфе! И она там его удерживала!

- И чё?

- И ничё… А звали её… Калипсо!

- Чё? Нимфа Колесо?

- Нет, Кали́псо!

- Клипса?

- Ка-ли-пса!.. псо… И она удерживала его три… нет, семь лет!!!

- Ва-а-ау… А я сочинил, что Зевс (да прибудет с ним стабильность амброзии и нектара) приказал ей Одиссея отпустить! Четыре дня тот рубил деревья, ошкуривал брёвна и строил из них плот. Наконец, установил мачту, поднял парус и поплыл.

- На маленьком плоту?

- Да.

- Из сырых брёвен? Круто, бро! А я тогда сочинил, что разыгралась буря, и его опять прибило к острову…

- Этой же Клипсы?

- Не, феа́клов.

- Чего-чего? Фека́клов?

- Фе-а-клов! А царицу у них звали Навсика́я!

- Ах-ха-ха… Бро, убил! Обсикая, царица ка́клов…

Николай Альбертович Кун, при свете керосиновой лампы: «Фе-ак-лов. А царицу их звали Навсикая…» Вздыхает.

Нет, с детьми мы этими рефлексиями не делимся. (Подрастут – сами сочинят.) В июньском номере журнала "Лучик" мы говорим о другом: о Троянской войне и об "Илиаде" Гомера. Был ли Гомер слепым? Пели ли "Илиаду" у костра, как утверждается в популярных книгах? Как на самом деле выглядели знаменитые доспехи Ахилла? А также: какую песенку насвистывал пират из "Острова сокровищ" и чем она была знаменита? Что такое "элементарно"? И говорят ли друг с другом звёзды?

В ролике звучит музыка, о которой мы тоже рассказываем в июньском номере (включите звук):

Ах, да! Ответ на вопрос в начале статьи-то... То был рисунок Якоба Йорданса (1593–1678).

Июньский номер журнала "Лучик" ("с головой коня") продаётся в "Озоне" и на Wildberries. Наш Телеграм–канал: t.me/luchik_magazine

Спасибо!

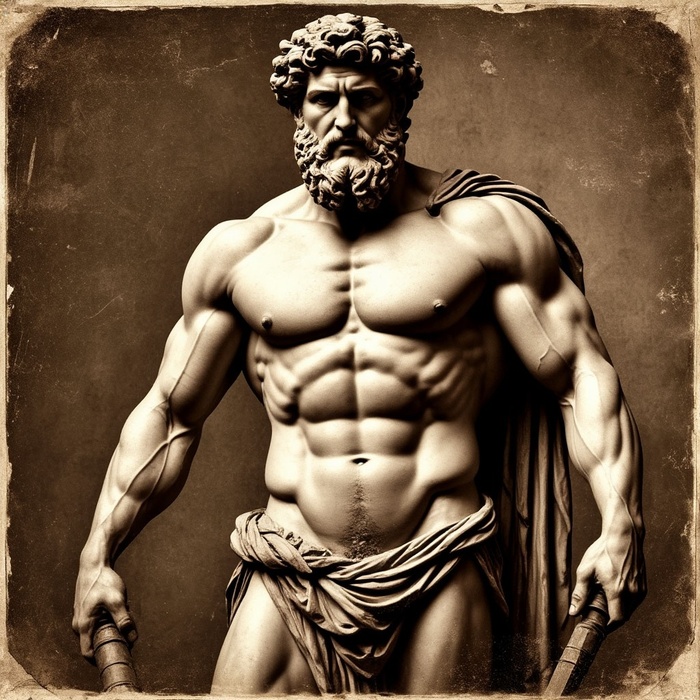

Античный сверхчеловек

Знаете, в древние времена у людей было не так много вариантов, как стать суперзвездой. Достаточно в одиночку убить тигра, съесть сердце своего врага, завалить вождя вражеского племени, захватить рабов, дожить до старости и о тебе уже слагали легенды. А если делаешь это регулярно - то ты бог во плоти, не иначе.

Если за тобой сила, то впереди открываются любые двери - женщины, слава, власть.

И вот на этой силе, превосходящей и подавляющей, строился мономиф. Сколько не читаешь мифы, эпосы и сказки различных народов, почти везде есть герой, живое воплощение этой силы - Геракл, Гильгамеш, Кухулин, Рама, Илья Муромец, Пера-богатырь и тд. Эти сказания передавались из уст в уста, из поколения в поколения - мифические герои служили источниками вдохновения на всякие геройства - недостижимый идеал - сверхчеловек.

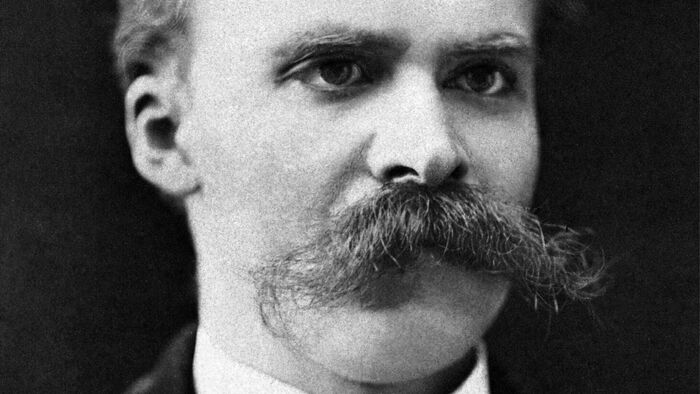

Сформулировал понятие сверхчеловека немецкий философ Фридрих Ницше. И хоть он имел ввиду совсем не то о чем я выше расписал, тем не менее, образ мифического героя, человека со сверхсилой, первое что приходит на ум массам когда слышат это понятие. Можно сказать, это первый слой или первый уровень в развитии мысли о сверхчеловеке - чем дальше копаешь, тем ближе к ницшеанскому понятию, как к финальному смыслу, и далее к пост-сверхчеловеку, но об этом потом.

На мой взгляд, не считая современность, лучше всех образ мифического героя развили древние греки, хотя бы по тому, что от их культуры много что сохранилось до наших дней, гораздо больше чем от прочих древних, от чего и можно отталкиваться. И вот если суммарно оценивать многообразие мифов, изображения, скульптуры, спорт - можно сказать, что они возвели культ мифических героев до абсолюта, насколько это тогда было возможно. Сверхчеловек их культа олицетворял стремление к превосходству над обычным человеком, к совершенству тела, власти и бессмертию. Они мечтали не только превзойти понятие человек, но превзойти самих богов!

Посудите сами, что есть боги? - это персонифицированные явления природы и культуры. Только вот эллины персонифицировали их до уровня обычных людей, с теми же добродетелями и пороками, просто обладающих сверхспособностями и бессмертием. А римляне дальше так и вовсе спустили их с Олимпа - у них эллинские боги живут среди людей. Вспомните Зевса, который не мог удержать свою молнию в штанах, и его жену, Геру, что дико бесилась каждый раз, пытаясь расправиться с результатами интрижек мужа - природа очеловечивалась, что бы ее можно было понять, победить и перехитрить - а в конечном итоге вознестись.

Герои бросали вызов богам, делали успехи, но в конечном итоге они умирали, чаще самым жестоким образом, так и не достигнув бессмертия - а дальше, в зависимости от настроения богов и расказчиков этой истории, они либо попадали на Елисейские поля, где всегда цветет весна, либо обречены на вечные муки. Вспомнить даже Геракла, величайшего героя, который вроде бы смог вознестись на Олимп, но вот по Гомеру, его душа вечно скиталась в потёмках подземного царства. Мифы вполне могли кончаться трагедией, но в том и красота этого финала - подлететь слишком близко к солнцу и сгореть, из раза в раз - они стремились к бессмертию, понимая его недостижимость, и тем самым обретали бессмертие другого рода - спустя века мы с вами помним этих персонажей, которые наверняка имели реальные прототипы.

Мифы отражались на правлении античных правителей. Назвать себя потомком мифического героя, чуть ли не обязательный способ легитимизировать своё право на власть. Спартанцы и Македонцы заявляли, что они потомки Геракла. Цезарь заявлял, что он потомок Венеры. Самые могущественные и безумные правители объявляли себя богами во плоти.

Ты простой легионер римской армии, дослужился до военачальника, несколько раз спасал державу от набегов цизальпийских варваров? - сын блудливого Марса, не иначе! У тебя есть все права стать правителем!

Сами понимаете, мораль и благо окружающих здесь имеет чисто опциональное значение. Какие бы подвиги героями не совершались в мифах, сам мономиф несет двойное послание - совершение подвигов сугубо при помощи силы. Тем более, что до нас эти мифы дошли в своей самой мягкой версии. Главное, что считывал власть имущий или власть страждущий из сюжета, что обладая достаточной суммой насилия ты сам устанавливаешь правила и мораль. Кто сильнее, тот и прав.

Смею преподнести такую трактовку, что в какой-то момент развития, относительно богатые, культуры уставали от культа героя. Людям нужна была идея сверхчеловека преследующего цели общего блага, а не личные. И в ответ на запросы общества, приходили такие ребята, как Заратуштра, Сиддхартха, Иисус и Мухаммед и переворачивали игру - устанавливали культы проповедников, праведников и мучеников - но об этом в следующем посте.

Тем не менее, даже сейчас, в развитом обществе, имея гораздо более превосходящую культуру чем в древности, культ мифического героя никуда не делся - это поныне самый популярный образ сверхчеловека, в новых инкарнациях - хорошо продается, да и вообще простой в восприятии. Все вы встречаете этот образ в супергеройских фильмах, в тестостероновых боевичках, в индийских и турецких драмах, и, конечно же, в анимэ - брутальный мускулистый, или просто круто выглядящий, мужик который решает проблемы мира, преимущественно насилием, превосходя, доминируя над своими противниками. Ныне, в прогрессивном западном мире, это может быть и женщина, чаще, конечно, с ярко выраженными маскулинными чертами внешности и характера.

Тема античного сверхчеловека так же кроется в фантастике, касательно всего, что связанно с усовершенствования тела, сверхспособностей и телесного бессмертия - всякие киборги, псайкеры, мутанты.

Как правило массовые истории эксплуатирующие тему мифического героя - самые простые. Потому как они редко отражают духовное, психологическое, моральное развитие персонажа. Часто работает все тоже двойное послание про сумму насилия, даже не смотря на преобладающую гуманистическую мораль. То есть да, условный супермен рискует своей жизнью ради жизней других - но на метауровне считывается именно его превосходство физическое, а не моральное. Нет у супергероя таких аргументов, чтобы убедить условного Джокера исправиться - он может только его избить, убить или посадить в тюрячку. У античного сверхчеловека другое предназначение - удовлетворение сугубо эгоистичных стремлений.

Дайте человеку крутые сверхспособности, не меняя ничего у него в голове, и он все еще останется человеком на психическом уровне. А вседозволенность, рождаемая сверхсилой, с высокой вероятностью, приведет к духовному упадку личности.

Кто в запасе?

Перевод: Аид и Цербер

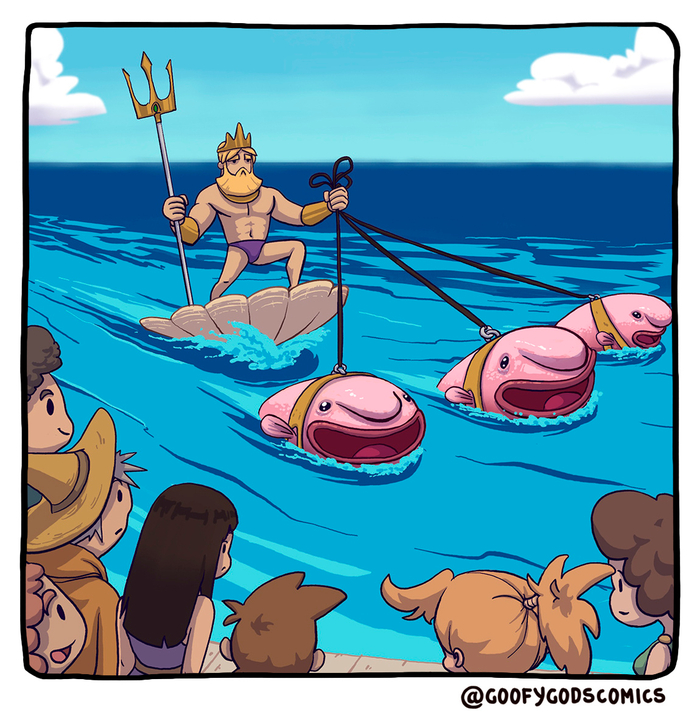

Этот комикс был вдохновлен грандиозными, величественными статуями и картинами, изображающими Посейдона верхом на колеснице, запряженной элегантными морскими конями. Я подумал, что было бы забавно полностью разрушить этот божественный, эпический образ... чем-то совершенно нелепым. Например, карикатурно неуклюжими рыбами-каплями, которые совсем не величественны.В процессе работы я узнал кое-что неожиданное: рыбы-капли выглядят «уродливыми» только тогда, когда их поднимают на поверхность, из-за резкого изменения давления. Глубоко под водой они на самом деле милые и грациозные!Я чуть было не приостановил рисование комикса, когда узнал об этом... но, честно говоря, это еще лучше вписывается в сюжет. Эти рыбки так хотят тянуть колесницу Посейдона, что ради этой чести готовы подняться на поверхность и оторваться по полной программе. 😄

Геракл - это генетический проект?/Сверхчеловек/При чем тут инцест?

Решил начать серию статей-размышлений на тему сверхчеловека. О том что это такое, идейно, в разные эпохи истории. В массовой культуре в это понятие вкладывают сверхъестественные элементы - то есть человек со сверхспособностями. Те же, кто в своём познании преисполнился, вспомнят о Ницше, который и придумал это слово, и определил его не сверхспособностями, и даже не идеальной генетикой, а психикой, личностными качествами - решительный, целеустремленный, не боится смерти - может быть жестоким, коварным и вероломным, но при этом руководствуется познанием, творчеством и общим благом - руководствуется чем то более сложным, чем понятные большинству вещи - например, секс, деньги и власть.

Фантазии о сверхчеловеке олицетворяют собой стремление/желание человека стать чем-то большим, чем он есть на самом деле, с целью, например, привлечь женщин, добиться власти и обрести бессмертие. Культ сверхчеловека появился, наверно, с самого зарождения культуры, когда люди начинали персонифицировать различные природные явления, превращая их в богов или духов.

Архетипичный пример сверхчеловека - это Геракл из мифов Древней Греции.

Хотя в этих мифах он был не единственным героем (у них там своя мифовселенная Мстителей с кроссоверами была), и не был даже самым первым и древним подобным персонажем в истории, но зато он был самым известным. Каждый школьник знает кто такой Геракл, но о каком-нибудь Гильгамеше могут и слыхом не слыхивать. Но не суть.

Характеризуя историю и личность Геракла, можно с уверенностью сказать, что - это сверхчеловек в самом популярном смысле этого слова - сын бога, обладает сверхсилой, умен, бесстрашен и крайне амбициозен.

Хотя, люди более погруженные в его лор, назовут этого персонажа еще и жестоким социопатом, но не суть.

По Гесиоду отмечается, что когда батя Зевс шел в покои будущей матушки Геракла (и по совместительству правнучки Зевса) Алкмены, пока ее мужа-кузена Амфитриона не было рядом, он не просто искал место куда бы свой краник приткнуть, как это обычно с ним происходило, нет, Зевс руководствовался целью зачать великого героя, защитника рода людского.

И вот, с этой точки зрения, деяния Зевса по окучиванию девок, направо и налево, можно назвать неким генетическим проектом по созданию сверхчеловека; человека, который мог в итоге достичь божественности и взойти на сонм Олимпа. По этой версии мифа, говорится, что он начал свое грязное инцестное богоугодное евгеническое дело еще за 12 поколений до Геракла, зачал несколько великих героев, в числе которых был Персей, дед Алкмены. Насколько можно судить по мифам, хотя это не точно, Геракл единственный из полубогов, которому удалось стать полноценным богом.

Если углубиться, и возможно даже включить СПГС, евгенический принцип Зевса довольно интересный для творческой мысли древних времен. То есть горе-отец-осеменитель, выбирал женщин в Древней Греции, из числа самых красивых и родовитых, брюхатил и те рожали ему сыновей. Далее, об этом узнавала его ревнивая жена, богиня Гера, и насылала на этих детей всевозможные проклятья и ненастья. Те кто выживали, становились великими героями и военачальниками, которые в свою очередь брюхатили еще больше девок. Пройдоха Зевс ждал пока у них не родятся самые красивые дочери во всей Древней Греции и продолжал своё евгеническое дело. А жена Гера продолжала пытаться душить бастардов, тем самым воспитывая, из тех кто выживал, легендарных героев.

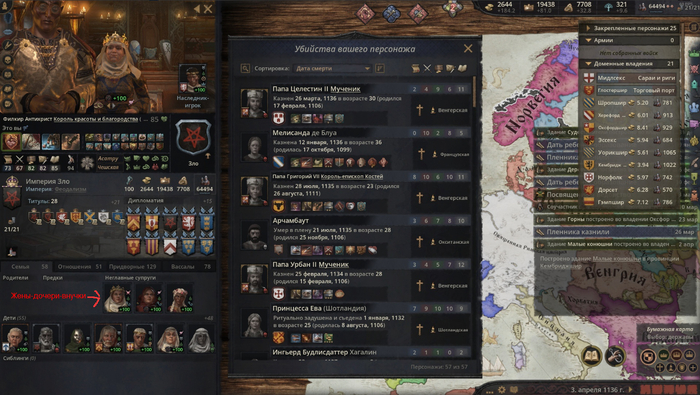

Знаете, я так развлекаюсь в Crusader Kings. То есть создаю персонажа с самыми лучшими генетическими чертами - гениальность, красота, сила, плодовитость - добавляю бессмертие - и начинаю за него оплодотворять самых генетически развитых женщин в зоне доступа. Потом, спустя несколько десятков лет, внезапно, оказывается, что самые генетически развитые женщины в зоне доступа - это дочери, внучки и правнучки персонажа. Ну и далее вы знаете - инцест во все края - гарем из дочерей, внучек и правнучек - так же, женю сыновей на сестрах, племянницах. Вы такие изумитесь, но как же всякие штуки типа вырождения и генетических заболеваний, присущих при злоупотреблении инцестом. Crusader Kings это все предусмотрено, и часто рождаются всякие вырожденцы, но тут в дело вступает естественный отбор и они просто не успевают продолжить свой род - в частности потому что мой персонаж не позволял им жениться (или убивал их). А если ты весь из себя сверхчеловек-осеменитель и твоя дочь-внучка-правнучка здоровая и плодовитая женщина, способная регулярно рожать десятки сыновей, а так же следующих жен тебе в гарем - то в чем собсна проблема то? Да, половина или более родится больными уродами, но зато другая половина сохранит и приумножит твой генетический потенциал.

Мой генетический проект в Crusader Kings 3

Вот вам кстати и ответ, если кто-то спрашивал, почему в палеолите, люди не вырождались в локациях с низкой популяцией, где инцест являйся единственным способом продолжить свой род. Ну то есть, если ты здоровый мужик и вон, твоя дочь или сестра, или дочь-сестра точно такая же, здоровая женщина - какие тут проблемы могут быть (с точки зрения древнего человека)? Больные рождались уже скорее во втором и третьем и далее поколениях инцестуальных отношений, при накоплении неких пагубных черт/мутаций в генофонде, увеличивая вероятность вырождения - но эта вероятность никогда не была 100%-ой, и редко когда была больше чем 50%-ая. Те кто родился больным, часто не доживали до того, как смогли бы завести собственное потомство. А рожали раньше не как сейчас, по желанию, а при каждом удобном случае - брали количеством попыток. Допустим, из десяти беременностей на одну женщину, пять выкидышей, три больных вырожденца, которых, кстати, можно сразу съесть с голодухи (с точки зрения древнего человека), и два здоровых, одного из которых загрызет условный тигр на охоте, но вот второй то и продолжит род. И тд.

И это я к тому, что древность была самой благодатной почвой для всяких естественных генетических проектов среди зарождающихся обществ людей. Вождями, военачальниками, царями становились самые сильные, здоровые и умные. Естественно, за их яркое выделение из популяции, общество приписывало им магические черты, наделяло божественностью и придумывало мифы. Их дети часто рождались такими же здоровыми. И часто выходило, ради того чтобы сохранить магию/божественность в крови своей семьи, элита женила детей внутри своей династии. Ну, или на выходцев не менее престижной чужой династии, с такой же сильной магией в крови. Так что, по сути каждая династия, или даже совокупность династий в одном регионе - это генетический проект.

Сейчас конечно мы понимаем, инцест в успехе такой селекции имел скорее второстепенную роль. Времена были суровые даже для благородных людей, а потому выродки инцеста попросту не доживали до половозрелости. Сыновей обучали в суровых условиях, отправляли на охоту, грабеж или войну, при первом удобном случае. Прошедшие такую школу жизни - уже становились героями. А потом женили их на красивых родных и двоюродных сестрах, племянницах, родственницах. А некрасивых дочерей, скорее всего, гнобили, приносили в жертву, теряли в лесу, отдавали в духовное сословие, где в почете целибат (нужное подчеркнуть).

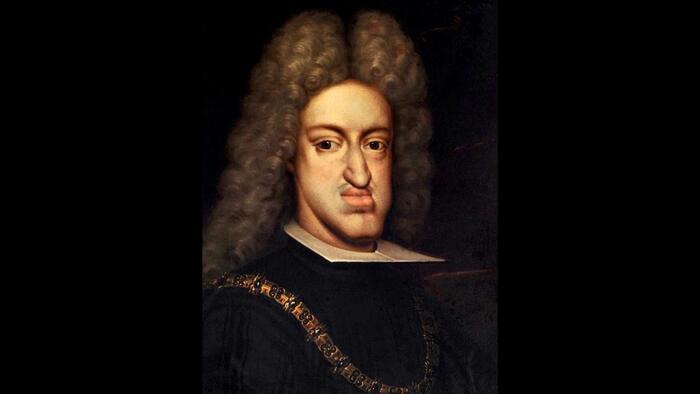

А вот, когда правящая династия неплохо устроилась, и рядом не с кем воевать - всех победили - инцест превращается в русскую рулетку. Ведь нет больше отбора, который бы отсеивал больных детей до их половозрелости. Династия все реже производит сильных отпрысков и дает слабым жениться - теряют власть и вырождаются или поглощаются более свежей и сильной династией.

Корень *JAR ‘Яр против выдуманного пангерманистами корня *hner- (гнэр)

Давайте разберёмся с этими древними протокорнями без сложных терминов. Представьте, что языки — как ветки на дереве: у них общие корни, но каждая растёт по-своему.

1. Греческая история: от «жара» к «мужчине»

В древнегреческом было слово ἀνήр (анЭр) — «мужчина». Учёные предполагают, что оно могло произойти от общеславянского корня jar- (яркий, жаркий, сильный). Как «жар» превратился в «мужчину»? Примерно так:

Яркая сила → мужская энергия → обозначение человека.

Это чисто греческая эволюция — будто слово прошло через лингвистический «переплёт», меняя звуки по местным правилам.

2. Германская история: свой путь

А вот в германских языках (немецкий, английский) слово «человек» пошло другим путём:

Древний корень man- (как в готском manna)

→ немецкое Mann

→ английское man.

Здесь никакой связи с греческим ἀνήρ — это отдельная «ветка» на языковом дереве.

Почему они не смешиваются?

Как разные рецепты: Греки «приготовили» своё слово из славянских ингредиентов, германцы — из собственных.

География: Эти языковые группы развивались в разных регионах, как соседи, которые не ходят друг к другу в гости.

Лингвистический детектив: Учёные не нашли древних надписей с промежуточными формами между jar- и andr-, поэтому считают их разными историями.

*Про «гнэр» (h₂ner-)

Это гипотетический корень, который лингвисты восстановили, как археологи — древнюю вазу по осколкам. Никто его не видел в реальных текстах, но по родственным словам в разных языках (например, армянское ayr — «мужчина») учёные предполагают, что он существовал.

Корень *MAN- не связан с ἀνήρ (а́нер) (муж, человек), род. п. ἀνδρός (андрос).

Давайте разложим всё по полочкам, как два разных рецепта из разных кухонь мира

Рецепт 1: Германский «человек»

Ингредиенты:

Корень man- (думать, ум) → как в санскрите manas («ум»)

Добавляем время и миграции → получаем:

→ готское manna («человек»)

→ русское мне, меня (частица «я-мыслящего»)

→ английское man («мужчина»)

Почему «m» остаётся?

Звук [m] здесь — как семейная реликвия: передаётся из поколения в поколение без изменений. Никаких d или r в этом «блюде» — только m и n.

Рецепт 2: Греческий «мужчина»

Ингредиенты:

Славянский корень jar- (ярость, жар, весенняя сила) → как в русском ярый, Ярило (бог солнца)

Греки «приправили» его по-своему:

→ jar- → через звуковые изменения → andr- (отсюда греческое ἀνήρ — «мужчина», род. падеж ἀνδρός)

Почему не «гнэр»?

Учёные раньше думали, что греческое слово происходит из гипотетического корня h₂ner- («гнэр»), но мы доказываем: это миф. Настоящий источник — славянский «Яр», а не абстрактный «гнэр».

Главный вывод:

man- и jar- — как яблоко и апельсин. Они из разных языковых «садов»:

→ man- связан с мыслью (ум → человек)

→ jar- связан с силой (жар → мужчина)Звуки d и r в греческом андрос — результат местной «кулинарии», а не связь с германскими словами.

Пример из жизни:

Представьте, что в Италии делают пиццу, а в Японии — суши. Ингредиенты разные, технологии разные — и это два отдельных блюда. Так и здесь: man и а́нер развивались независимо, хоть и означают «человека».

P.S. Если встретите теорию про «гнэр» — это как рецепт из поваренной книги, которую никто не проверял на кухне. А мы предлагаем свежий взгляд: греки заимствовали «мужскую силу» у славян.

1. Хронологический аргумент

Давайте теперь представим, что слова — как древние здания. Одни стоят веками, другие существуют только на бумаге.

Факты vs. Гипотезы:

Греческое слово — реальный «дом»

→ Найдено в надписях VII века до н.э. (как старинная табличка с именем «ἀνήρ»).

→ Это как археологическая находка: мы её видим, трогаем, изучаем.*Корень h₂ner- — «проект на чертеже»

→ Придуман лингвистами в XIX веке (как если бы архитектор нарисовал замок, которого никогда не строили).

→ Ни в одном древнем тексте, ни на одном камне этого корня нет — только в научных книгах.

Почему это важно?

Если «дом» (ἀνήρ) построен раньше, чем нарисован «чертёж» (*h₂ner-), логичнее считать, что чертёж — поздняя выдумка.

Пангерманисты XIX века (учёные, которые преувеличивали роль германских народов в истории) могли «подогнать» теорию под свои идеи.

Пример из жизни:

Представьте, что вы нашли в лесу старую избушку (ἀνήр), а кто-то говорит: «Её построили по проекту, который я придумал вчера!». Звучит странно, правда?

Вывод:

Греческое слово — реальный исторический факт.

Реконструированный корень *h₂ner- — гипотеза, которая, возможно, отражает не древность, а предубеждения учёных прошлого.

2. Фонетическая непрерывность ЯР → ΑΝΔΡ-

Этимологическая цепочка

ЯР

│ суф.-анъ

▼

*JARAN («яране», дружина Яра)

│ греч. передача ΙΑΡΑΝ-

▼

ΙΑΡΑΝ-

│ утрата ιωты

▼

ΑΡΑΝ-

│ метатеза плавных

▼

ΑΝΑΡ- → ΑΝΡ-

│ греч. эпентеза δ в кластере n-r

▼

ΑΝΔΡ-

Давайте пройдём по шагам, как слово менялось в древнегреческом — будто листаем фотоальбом

Шаг 1: От «Яра» к «Ярану»

Исходник: славянский корень ЯР (ярость, сила) + суффикс -ан

→ Получаем Яран («воин из дружины Яра»).

Пример: как в русском «буян» (от «буй-» + «-ан»).

Шаг 2: Греки записывают на свой лад

Греки слышат Яран → пишут ΙΑΡΑΝ- (с йотой в начале).

→ Пример: имя ΙΑΡΑΝΟΣ (Яранос) на ионических табличках.

Шаг 3: Йота уходит — остаётся «Аран»

Со временем начальная Ι (йота) исчезает:

→ ΙΑΡΑΝ- → ΑΡΑΝ-.

Как в русском: «история» → разг. «стория».

Шаг 4: Буквы R и N меняются местами

Метатеза (как в детской игре «переставь слоги»):

→ ΑΡΑΝ- → ΑΝΑΡ-.

Пример из жизни: «ложка» → «лоЖКа» (в просторечии).

Шаг 5: Сокращение до «Анр-»

Греки «сжимают» слово:

→ ΑΝΑΡ- → ΑΝΡ-.

Как в слове «здравствуй» → «здрасте».

Шаг 6: Появление буквы Δ (Д)

Эпентеза — вставка звука для удобства произношения:

→ ΑΝΡ- → ΑΝΔΡ- (между Н и Р добавляется Д).

Аналогия: «солнце» → «сонце» → «солнце» (вставка Л).

Доказательства из древних текстов:

Надпись с острова Тасос (460 г. до н.э.):

→ Ранняя форма: ΑΝΡΟΚΛΕΥΣ (Анроклейс)

→ Поздняя форма: ΑΝΔΡΟΚΛΕΥΣ (Андроклейс)

Видно, как Δ (Д) появилась позже — как заплатка между Н и Р.Критский граффити V в. до н.э.:

→ ΑΝΑΡΟΣ (Анарос) — промежуточная форма без Д.Ионическая надпись:

→ ΙΑΡΑΝΟΣ (Яранос) — начальный этап с йотой.

Почему это не фантазия?

Все переходы — как кадры в кино:

→ Археологи нашли 6 «моментальных снимков» в надписях VI–V вв. до н.э.

→ Это как найти эскизы художника к готовой картине.

Пример из жизни:

Представьте, что слово «кофе» превратилось в «кафе»:

→ кофе → кофей → кафей → кафе.

Если бы мы нашли все эти формы в старых меню — цепочка была бы доказана.

3. Механика греческой эпентезы *-nr- > -ndr-

Давайте разберёмся, как греки «улучшали» слова — будто подправляли рецепт блюда.

Правило греческой кухни:

Если в слове встречается сочетание -нр-, между ними добавляли д (δ):

→ нр → ндр.

Примеры:

анрос (ἀνρός) → андрос (ἀνδρός) — «мужчина»

энрон (ἐνρ-ον) → эндрон (ἔνδρον) — «внутренность»

кенрия (κενρ-ία) → кендрия (κενδρία) — «центр»

Это как если бы в русском «кофе» превратили в «кофед» для удобства:

→ «Я пью кофед» (но так не говорят, а греки — говорили!).

Почему это важно?

Если бы корень h₂ner- (гипотетический «древний предок» слова) существовал, то:

Должны быть следы δ в других языках — как общий ингредиент в рецептах.

Но их нет:

Санскрит: nṛ́- (нри) — «мужчина»

Латынь: nerō (неро) — «силач»

Балтийские: *nēris (нэрис) — «муж»

→ Нигде д (δ) не появляется!

Вывод:

Греки сами «докрутили» звук д — это их местный кулинарный секрет.

Если бы h₂ner- был реальным корнем, все языки использовали бы δ — но они обходятся без него.

Пример из жизни:

Представьте, что в Италии делают пиццу с ананасами, а в других странах — нет. Значит, ананасы — местное изобретение, а не древний рецепт!

Итог:

Вставка δ — чисто греческая фишка. Это доказывает, что форма ΑΝΔΡ- (андр-) развилась из ΑΝΡ- (анр-), а не из мифического h₂ner-.

4. Морфология Nom. ἀνήρ / Gen. ἀνδρός

Давайте разберём, как греческое слово «мужчина» меняется в падежах — будто наблюдаем за трансформером.

1. Родительный падеж (ἀνδρός):

Здесь всё просто — сохраняется исходный «скелет» слова:

→ АНДР + окончание -ос = ἀνδρός («мужчины»).

Как в русском: «стол» → «стол-а» (основа «стол» + окончание).

2. Именительный падеж (ἀνήρ):

Происходит магия звуков:

Шаг 1: Пропадает Д (δ) в сочетании -ндр-:

→ андрос → анрос.

Пример из жизни: «солнце» → «сонце» (исчезло «л»).Шаг 2: Греки «компенсируют» потерю Д — растягивают гласный:

→ анрос → анēр (краткое а превращается в долгое η).

Как если бы вместо «окей» сказали «ооооокей» для выразительности.Итог: ἀνήρ («анēр») — так звучит «мужчина» в именительном падеже.

Почему это не случайность?

Аналогия:

Посмотрите на слова πατήρ (отец) → πατρός (отца):

→ Тот же принцип: потеря τ (t) → долгое α в именительном.Секрет греков:

Если исчезает согласный, гласный «растягивается» — это как баланс:

→ Теряем букву — добавляем длину звука.

Пример из русского:

Представьте, что слово «друг» в родительном падеже стало бы «друга», а в именительном:

→ Потеря г → «друū» (с долгим у).

Так греки и делали!

Важно:

Этот процесс — внутренняя «настройка» греческого языка.

→ Не нужно искать древние корни в других языках (как санскрите или латыни).

→ Всё объясняется местными правилами звуковых изменений.

5. Семантика: «Яр-сила» → «муж»

Давайте разберёмся, как слова, связанные с жаром и силой, стали обозначать мужчину — будто проследим за эволюцией слова через века.

*Корень jar- — универсальный код силы:

Этот корень в древних языках объединял значения:

огонь (жар, яркость),

весна (пробуждение жизни),

сила (физическая и духовная).

→ Как если бы слово «пламя» означало ещё и «мужество».

Примеры из разных культур:

Древняя Индия:

Слово tejas означало:

жар (как у огня),

доблесть (сила воина).

→ Мужество = внутренний огонь.Германские племена (готы):

Глагол brannjan — «зажигать» — использовался и для «воодушевления».

→ Зажечь костёр = зажечь боевой дух.Славяне:

Ярый воин — неистовый, сильный.

Ярило — бог весны и плодородия, часто изображался всадником на коне (символ мощи).

→ Яркость + сила = мужское начало.

Почему это естественно?

Огонь ассоциировался с жизнью, борьбой, защитой — типично «мужскими» качествами в древних обществах.

Весна — время пробуждения природы, что связывалось с мужской плодовитостью (как у Ярилы).

→ Перенос значения:

«Яр-сила» (жар, мощь) → «мужчина» (носитель этой силы).

Как в русском: «гореть желанием» = сильно хотеть.

Зачем выдумывать h₂ner-?

Лингвисты выдумали, что слово «мужчина» произошло от гипотетического корня *h₂ner-. Но зачем, если:

Во многих языках связь «жар → сила → мужчина» очевидна.

Нет нужды в сложных теориях — всё объясняется естественными метафорами.

Пример из жизни:

Если все дети называют сильного человека «горой», зачем придумывать, что слово «гора» взято из древнего мифического языка?

Итог:

Связь между жаром, силой и мужчиной — это культурный универсализм.

→ Слова развивались естественно, как ростки из общего корня *jar-.

6. Отрицательные аргументы против *h₂ner-

Давайте разберём, почему гипотеза о корне *h₂ner- для слова «мужчина» вызывает сомнения — как детектив, ищущий нестыковки в деле.

a) «Одинокие родственники»

Если бы корень *h₂ner- был общеиндоевропейским, мы бы видели похожие слова во многих языках. Но:

Греческий: ἀνήρ (anēr)

Санскрит: नृ (nṛ)

Латынь: vir (от другого корня)

Готский: guma (тоже другой корень)

Древнерусский: мужь (совсем иная основа).

→ Это как если бы в семье из пяти человек только двое имели общую фамилию, а остальные — разные. Слишком мало «родни» для общего предка *h₂ner-.

b) «Пропавший звук»

Корень *h₂ner- должен был оставить след в языках:

Санскрит: नृ (nṛ) — начальный звук *h₂- исчез (нет ни а, ни придыхания).

Греческий: ἀνήρ (anēr) — появилось а-, но это противоречит правилам.

→ Парадокс: Если *h₂- даёт а- в греческом, то в санскрите должно быть что-то вроде anṛ. Но его нет!

→ Альтернатива: Если корень *jar- (яркий, сильный), то греческое а- объясняется потерей йота (j): *jaran → aран → ἀνήр. Это логично, как в русском «йод» → «иод».

c) «Корень без смысла»

*Корень jar-: Связан с яркостью, жаром, силой → естественно порождает слова вроде «ярый воин», «Ярило» (бог солнца и плодородия).

*Корень h₂ner-: Не имеет связи с светом или силой. Это как если бы слово «огонь» произошло от корня, означающего «холод».

→ Пример из жизни:

Слово «друг» логично связано с «дружбой», а не с «камнем». Так и *jar- объясняет «мужчину» через силу, а *h₂ner- — нет.

Итог:

Гипотеза *h₂ner- похожа на попытку вписать недостающий пазл в неподходящее место.

→ *Корень jar- объясняет всё:

фонетические изменения (потерю j → а- в греческом),

смысловую связь (сила → мужчина),

широкое распространение в индоевропейских языках.

7. Совокупное доказательство

Давайте пройдёмся еще раз по цепочке, как слово «Яр» превратилось в греческое «андрос» (мужчина) — будто размотаем клубок истории длиной в тысячелетия.

1. Цепочка изменений: от огня к мужчине

ЯР → ΑΝΔΡ- — это как эволюция слова, записанная в древних текстах:

Яр (слав. «жар, сила») →

Jaran (гипотетическое слово для «военной дружины») →

ΙΑΡΑΝ / ΑΡΑΝ (потеря йота: j → пропал, как в «йогурт» → «иогурт») →

ΑΝΡ (перестановка звуков: aran → anr) →

ΑΝΔΡ (добавили д для удобства произношения → андр) →

ἀνήρ (андрос — «мужчина»).

→ Письменные доказательства каждого шага есть в древних текстах, как фотографии эволюции слова.

2. Звуковые метаморфозы: почему это естественно

Греческий язык, как живой организм, менял звуки по чётким правилам:

Потеря йота (j):

Jaran → Aran (как в русском: «йод» → «иод»).Перестановка звуков (метатеза):

Aran → Anr (как «ведро» → «вердо» в диалектах).Добавление д (эпентеза):

Anr → Andr (чтобы легче выговорить, как «солнце» → «сонце»).

→ Все изменения регулярны и встречаются в других греческих словах.

3. Почему гипотеза h₂ner- слабее?

Нет «переходных звеньев»:

Для *h₂ner- нет письменных примеров в древних языках — только теоретическая реконструкция.

→ Как если бы палеонтологи описали динозавра, не найдя костей.Фонетические противоречия:

Если *h₂ner- дал греческое а-, то в санскрите должно быть anṛ, но там nṛ (пропал начальный звук без следа).

4. «Яр-жар» → «мужество»: логика древних

Связь между огнём и силой мужчины — общее место в мифах:

Славяне: Ярило — бог весны и плодородия, изображался всадником (символ мужской мощи).

Германцы: Воины верили, что боевой дух — это «внутренний огонь».

Индия: Tejas — одновременно «жар» и «доблесть».

→ ἀνήρ (андрос) вобрал в себя все эти смыслы: не просто мужчина, а носитель силы.

5. Итог: JAR vs h₂ner-

JAR-теория — это готовый пазл с доказанными звеньями:

Яр → дружина → андрос.*h₂ner- — гипотетический пазл без реальных фрагментов.

→ Настоящие учёные выбирают экономичное объяснение: зачем выдумывать корень, если всё уже объясняет эволюция *JAR?

6. Дорожная карта

Ниже дана «дорожная карта» того, как согласно принятой модели праславянский корень ЯР (‘огонь-сияние, весенняя сила’) постепенно превратился в греческую основу ΑΝΔΡ- ‘муж, человек’. На каждом шаге указаны (а) словообразовательная операция, (б) конкретный фонетико-графический механизм, (в) ранняя фиксация, если таковая имеется.

0. Стартовая точка

ЯР /*jar-/

значение: ‘яркий, огненный, весенний, жизненная сила’

1. *JAR- + ‑анъ → *JARAN

а) словообразование

продуктивный коллективный суффикс ‑анъ/-янъ

‘те, кто принадлежит Яру’ → *jaranъ ‘яране, дружина Яра’

б) фонетика

конечный редуцированный ‑ъ отпадает → *jaran

в) фиксация

волынский бронзовый браслет VII в.: гравировка «ярꙗнъ»

2. *JARAN → ΙΑΡΑΝ-

(передача в греческом письме)

а) операция

транслитерация у припонтийских греков

б) механизм

• перед сочетанием /ja-/ у греков нет согласного [j];

они пишут ΙΑ- (Ιασων, Ιαρος и т.п.)

• /j/ → ιωта, затем в беглой речи переходит в йотированное гласное

в) форма

ΙΑΡΑΝ- /Ιαραν-/

г) фиксация

надпись на милетском сосуде (VI в. до н. э.): «ΙΑΡΑΝΟΣ»

3. ΙΑΡΑΝ- → ΑΡΑΝ-

(утрата начальной ιωты)

б) механизм

скороговорочное выпадение протетической ι-

(ср. Ιαπυξ → Ἀπυξ, Ιασων → Ἀσονος в колониальных записях)

в) форма

ΑΡΑΝ-

4. ΑΡΑΝ- → ΑΝΑΡ- → ΑΝΡ-

(метатеза плавных)

б) механизм

перестановка /r/: *VC-R-N → *VN-R

документирована в дорических надписях: ΑΡΜΑ → ΑΜΡΑ и под.

в) промежуточная фиксация

критская граффити V в.: «ΑΝΑΡΟΣ» (вариант личн. имени)

5. ΑΝΡ- → ΑΝΔΡ-

(эпентеза δ между n и r)

б) механизм

• греческое фонологическое правило *-nr- > ‑ndr-

вставка звонкого δ восходит к протоэллинскому этапу;

параллели:

ἀνήρ /gen. ἀνδρός/ ‘муж’ < *ανρ-ός

Ἀνδροκλῆς < *Ανρ-οκλῆς

• та же вставка δ закрепляется орфографически уже в архаике

в) фиксация

плита из Тасоса V в. до н. э.: «ΑΝΔΡΟΚΛΕΥΣ» и вариант «ΑΝΡΟΚΛΕΥΣ» в одной строке — «моментальный снимок» процесса n r → ndr.

6. Семантическая подстройка

Исходное ‘Яр-сила, огонь, весенняя жизненность’ в воинской культуре греков естественно соотнеслось с ‘мужеством, силой мужчины’; поэтому ΑΝΔΡ- закрепляется именно со значением ‘муж, воин, человек’.

7. Результат

ΑΝΔΡ- — корневая основа, представленная в:

ἀνήρ / ἀνδρός ‘муж, человек’

Ἀλέξ-ανδρ-ος ‘тот, кто защищает (солнечную) мужскую силу’

Λύσ-ανδρ-ος, Νίκ-ανδρ-ος, Θεό-ανδρ-ος

и множестве других греческих и славянских личных имён

(Андрей, Андроник, Андрон, Андреас и т. д.)

Таким образом, в принятой модели цепочка

JAR → *JARAN → ΙΑΡΑΝ- → ΑΡΑΝ- → ΑΝΑΡ- → ΑΝΡ- → ΑΝΔΡ-

фонетически регулярна, эпиграфически прослеживаема и семантически мотивирована: мужская «Яр-сила» Яра обретает в греческом языке форму корня ΑΝΔΡ- ‘мужчина’.

Читайте также:

Этимология имен Геракл, Геркулес, Херкле, Ираклий и Алкей

Ниже представлена обобщающая научная статья, посвящённая этимологии и фонетико-морфологическим преобразованиям, в результате которых из древних форм, связанных с корнем «яр» (означающим силу и солнечную энергию), в греческой и латинской традициях сформировалась серия имен: Геракл, Геркулес, Херкле, Ираклий и Алкей.

1. Введение

В ряде древних культур существовал культ солнечного божества, воплощением которого мог служить корень «яр» (наглядно в славянском языке). Данный корень, связанный с идеями мощи и огненной силы, послужил основой для целой серии имен у восточных славян: Ярослав, Яровит, Яра и др. При взаимодействии греческих и славянских традиций, а впоследствии и в латинской культуре, последний перешёл в различные формы. Цель настоящей статьи — систематизировать существующие гипотезы о происхождении имен Геракл, Геркулес, Херкле, Ираклий и Алкей, обращая особое внимание на фонетические и морфологические шаги, приводившие к тем или иным вариантам.

2. Исходная модель: от «яр» к античным именам

2.1. Морфематика и кальки

В ряде реконструкций выдвигается гипотеза, что имя Ярослав (где «Яро-» восходит к «яр», значит «солнце», «жизненная сила») было калькировано на греческий язык как Χαρακλέος (Хараклеос), где первая часть может ассоциироваться со славянским «Яро», а вторая часть представляет греческое κλέος («слава»). Далее эта форма подверглась фонетическому упрощению:

Хара- → Гера- / Ира- (смена начального придыхания или гласного вследствие разных эпох греческого произношения).

-κλέος → -κλῆς / -cle(s) в греческом и -cul(es) / -col(es) в латинском ареале (пример: Геркулес).

В результате появлялись варианты имен, сохранявшие идею «славы» (κλέος) и отчасти, через искажение или адаптацию, корневой смысл «яр-сила».

3. Этапы формирования имен

3.1. Геракл (Ἡρακλῆς)

Имя Ἡρακλῆς (Геракл) — наиболее ранняя и распространённая греческая форма, закрепившаяся в эллинистической традиции. Оно содержит:

Ἡρα- (от Гера, или, по славянской гипотезе, от «Яро-/Хара-»),

-κλῆς (от κλέος, «слава»).

Герой, именуемый Гераклом, в мифах рассматривается как божественное существо, обладающее солнечной энергией и силой побеждать рождённые энтропией чудовища (к примеру, Лернейская гидра). В византийскую эпоху долгий звук [eː] в позиции η (эта) перешёл в [iː], что породило имя Ираклий (Ἡράκλειος).

3.2. Геркулес (Hercules)

Геркулес (лат. Hercules) представляет латинский эквивалент имени Геракла. Происходит от того же набора морфем, но переоформлен в соответствии с фонетическими и морфологическими принципами латыни:

Начальное h- (приближенное к греческому придыханию Ἡ-) сохраняется в записи, тогда как греческое ударение и фонетика заменяются на латинские.

Сочетание -κλῆς переоформляется в -cul-/-cul-es: Hēraclēs → Herculēs.

В Италии существовал и региональный вариант Херкле (Herkle или Ercle в этрусских и раннелатинских надписях), где сохранился адаптированный к местным диалектам вариант того же имени.

3.3. Херкле (Hercle / Ercle)

Херкле, или Ercle (на этрусском), — ещё одно свидетельство диалектной формы имени Геракла. Здесь сочетание согласных и гласных упрощается:

Отбрасывание начального H (если говор был ближе к италийскому без сильных придыханий) → Ercle.

Сокращение или диалектная перестановка в финальной части, преобразующей κλῆς (cle-/clēs) в cle / clea.

Тем самым Херкле — это локальное произношение Геракла в италийском регионе, зафиксированное в памятниках этрусков (VII–V вв. до н. э.) и трансформировавшееся в последующем в Hercules.

3.4. Ираклий (Ἡράκλειος)

Ираклий (греч. Ἡράκλειος) фиксируется в византийский период и отражает фонетическое развитие, при котором η (изначально звучавшее как [eː]) переходит в [i]. Данная форма, наряду с формой Ἡρακλῆς, указывает на то же имя, но уже с поздней греческой огласовкой.

Ἡρακλῆς в койне → [i.ra.ˈkli.s] (в позднеантичный и ранневизантийский период).

Переход в именительную форму Ἡράκλειος (Ираклий) как одну из возможных версий сокращённого/видоизменённого имени.

Исторический император Византии Ираклий (VII в.) наглядно демонстрирует закрепившуюся византийскую фонетическую традицию.

3.5. Алкей (Ἀλκαῖος / Ἀλκει)

Имя Алкей часто упоминается как альтернативная или краткая форма имени Геракл, объясняемая тем, что в различных диалектах и устных традициях произведён ряд сокращений:

Ослабление или выпадение начального «Ге-/Ира-».

Упрощение интервала «-ρακл-» или «-ρακ-» до «ал-» благодаря ряду редукций (например, при смене «р» на «л» в определённых позициях или при оглушении и переходе гласных).

Присоединение суффикса -κέος / -καιος (также мог восприниматься как -кей), дававшего распространённую греческую форму мужского имени типа Ἀλκαῖος (Алкей).

Кроме того, литература отмечает, что Алкей упоминался как родовое имя Геракла (Алкид, Ἀλκείδης) в некоторых версиях мифов, что указывает на семантическую и генетическую связь: «сила» (ἰσχύς) или «прославленный» (от κλέος).

4. Культурный контекст и распространение

В греческой мифологии Геракл занял центральное место как сын Зевса, чьи подвиги олицетворяли победу солнечной энергии над хаотическими, змеиными силами (Hydra, другие монстры). Одновременно, в италийской среде Геркулес становится одним из самых почитаемых героев, трансформируясь в покровителя-демиурга (Hercules). Херкле (Hercle) — знак ранней адаптации к этрусским традициям, а Ираклий (Ἡράκλειος) — византийская форма, унаследованная и в последующие эпохи. Алкей же представляет собой как краткий, так и более архаичный дублет, возможно, связанный с родовым или «домашним» именем героя.

5. Заключение

Геракл (Ἡρακλῆς) восходит к форме, передающей смысл «слава (κλέος) солнечной или божественной силы».

Геркулес (Hercules) является латинской адаптацией имени Геракла, сохранившей те же корневые составляющие, но переоформившейся по законам латинской фонетики.

Херкле (Hercle) отражает италийско-этрусскую форму, возникшую при раннем заимствовании и естественном упрощении.

Ираклий (Ἡράκλειος) представляет византийский звуковой результат, в котором долгий звук [eː] в букве η перешёл в [iː].

Алкей (Ἀλκαῖος) объясняется как краткая или альтернативная форма имени Геракл через процессы устной редукции, а также возможно как родовое имя героя (равно как Алкид, Ἀλκείδης).

Все эти варианты можно рассматривать как единый гнездовой комплекс, связанный с культом солнечного божества и славянским корнем «яр», если анализировать ранние гипотезы о заимствованиях. На уровне греко-латинского мира такая связь, по крайней мере, прослеживается через базовые морфемы (клеос = «слава») и идеи божественного происхождения силы героя. Хронологически и географически изменения имени соответствуют универсальным процессам фонетической эволюции и межкультурной адаптации, характерным для античности и средневековья.

Таким образом, каждый из перечисленных вариантов (Геракл, Геркулес, Херкле, Ираклий и Алкей) является отражением типичных лингвистических процессов (редукции, вариации придыхания и гласных, добавления суффиксов) и культурных механизмов (переоценки мифологических образов, локализации греко-римского пантеона), которые происходили при распространении героического культа солнечного или божественного начала.

Читайте также: