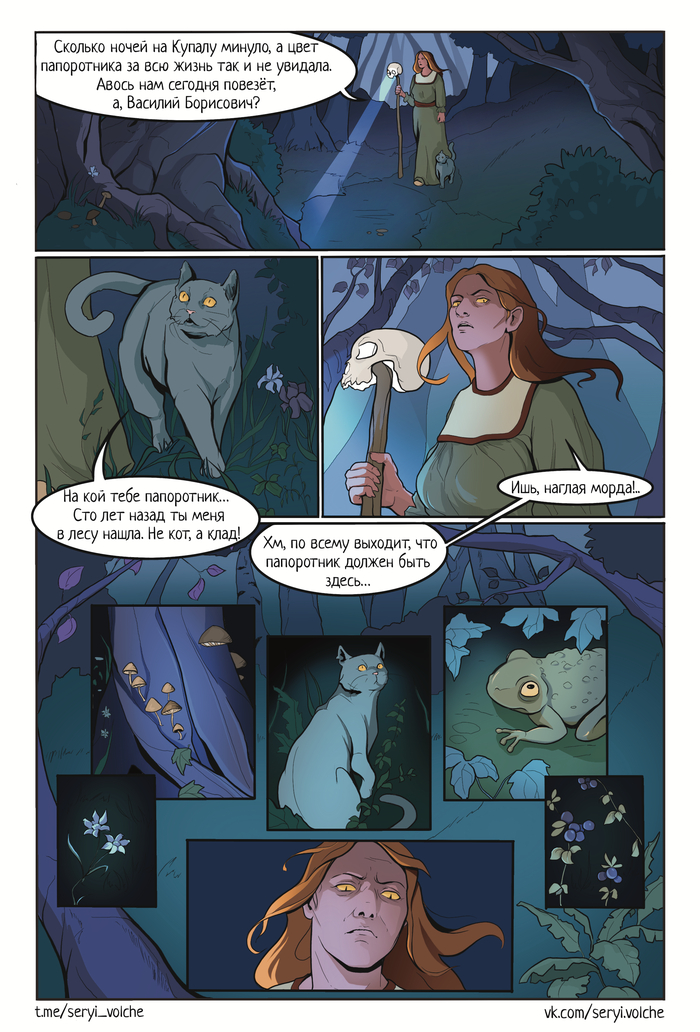

В Навьих Ловах на Купалу не женятся. Непреложно.

Нави берут себе новых жён - без спроса, без возврата.

Печной дым ел глаза, а мята на полке, хоть и давно выцвела, но всё ещё лезла в нос горьким укором. Бабка Степанида впилась в печную лежанку, почти срослась с ней за долгие годы неподвижного бдения. Её левая рука мертвой хваткой впивалась в край лежанки. А правая - худая, с суставами, выпирающими, как на лапах паука, перебирала чётки. Каждая ягода можжевельника скрипела под её прикосновением. Тени от огня играли на впалых щеках, делая лицо похожим на высохшую грушу.

- Не губи девку, Степка, - шептала она, не глядя на молодых. Голос у старухи был тихий. - Не время сейчас. Не время.

Анюта фыркнула, поправляя кружевной воротничок.

- Да что вы, бабушка, за страсти рассказываете! В городе на Купалу все гуляют, песни поют, венки пускают...

Старуха резко подняла голову. Её глаза, мутные, как болотная вода, остановились на девушке.

- Там - город. Здесь - Навьи Ловы. Здесь другое.

Степан, сидевший за столом, сжал кулаки. Мускулы на его плечах напряглись под грубой рубахой. Шрам через бровь побелел.

- Бабка, хватит страшилки рассказывать, - проворчал он, но не поднял глаз от стола. - Я не из пугливых. В прошлом году медведя вон, голыми руками...

- Медведь - зверь, - перебила Степанида. Её пальцы вдруг вцепились в край лежанки, ногти заскребли по дереву. - А это - не звери.

Она не договорила. Чётки замерли. В избе стало тихо, только огонь в печи чавкал, пережёвывая дрова.

Анюта засмеялась, но смех её был слишком громким, слишком резким.

- Ну и что же это, по-вашему?

Бабка не ответила. Её взгляд ускользнул куда-то за спины молодых, в тёмный угол, где тени казались гуще, чем должны были быть.

Степан вдруг вскипел. Его кулаки сжались так, что побелели шрамы на костяшках.

- Бабка, ну сколько можно! — грянул он, и голос его сбил пыль с матицы. —Два дня мясо солили! Три бабы пироги пекли! Корову зарезали, медовуху поставили. Гости приехали и Анькина родня городская! Ты одна всю свадьбу позоришь — невесту не благословляешь!

Он швырнул на стол холщовый узел. Развязавшись, тот выпустил круглый каравай.

Анюта робко выступила вперед. Васильки в её венке дрожали.

- Бабушка... — начала она.

Старуха резко подняла голову

- Ты, касатка, не дрожи. Не тебе бояться.

- А ты, дурак, чего расколыхался? Пиры затеял. Гостей созвал. Да ты знаешь, кого ещё позвал? Чьи уши твои речи слышат?

Степан хлопнул ладонью по столу.

- Хватит! - Каравай подпрыгнул, осыпая стол крошками. - Я не мальчишка, чтобы бабкины страшилки слушать! Иди благословляй, как положено! А то...

- Не слушает молодежь. Не помнит. А потом плачут. Да поздно. - Степанида легла обратно на лежанку, бубня себе под нос, ни к кому не обращаясь.

Степан резко распахнул дверь.

Они вышли в тёмные сени. За спиной чётки снова зашелестели, а бабкин голос донёсся вдогонку:

- Не смотри в окна сегодня, Степка. И на воду не гляди.

Молодые вышли из дома и тихо о чем-то споря, пошли к калитке.

Земля за околицей медленно зашевелилась, как спина спящего зверя.

Деревенская свадьба гудела, как растревоженный улей. Двор, усыпанный свежей душистой соломой, хрустел под ногами, а под вечерним солнцем золотистые стебли казались рассыпанным по земле янтарём.

Столы, сколоченные из широких досок и накрытые домоткаными скатертями, буквально ломились от угощений:

Горы мяса - сочные свиные окорока с хрустящей румяной шкуркой, от которых струйками стекал прозрачный жир; баранина, томлёная в глиняных горшочках с душистым чесноком и сладковатым черносливом.

Пироги - высокие, пышные, с золотистыми корочками: с речной рыбой, приправленной укропом, с лесными грибами, тушёными в сметане, с кисло-сладкой капустой, с душистым мёдом и маком;

Дубовые бочонки с хмельным квасом и медовухой, от которых по двору разливался сладковатый хлебный аромат; пена оседала на усатых мужских лицах, вызывая смех и шутки.

Двое скрипачей в вышитых рубахах и гармонист с лицом красным, как вареный рак, расположились на большом дубовом пне. Их пальцы ловко выводили разудалые мелодии, а когда зазвучали знакомые "Ах вы, сени, мои сени!", гости дружно подхватили, и пляска подняла над двором золотистый столб пыли, смешанной с соломенной трухой.

Анюта, в венке из васильков, с румянцем во всю щёку, кружилась в хороводе. Её алый сарафан, расшитый золотыми нитями с причудливыми узорами, вспыхивал среди пестрых девичьих платков, как маков цвет среди полевых трав. На груди сверкало нарядное ожерелье из янтаря - подарок матери.

Степан, в новой белой рубахе, подпоясанной синим кушаком с вышитыми колосьями, звонко чокался с гостями резными деревянными ковшами.

- Гуляем, братцы! - гремел его молодой голос, и медовуха лилась через край, капая на солому.

Дядя Влас, могучий волгарь с бородой, всклокоченной, как речная пена после бури, первым пустился в пляс. Его сапоги, смазанные свежим дёгтем, выбивали сложный ритм, от которого дрожали стаканы на столах.

- Эх, раззудись, плечо! - орал он, кружась, как медведь на цепи, и зазывая в пляс всех вокруг.

В тени, под резными наличниками изб, на лавках, покрытых белыми вышитыми скатертями, сидели старухи. Их морщинистые руки покоились на коленях, а мудрые глаза смотрели куда-то в сторону, где тень от старой бани лежала на земле слишком густо и правильно, будто кто-то невидимый присел отдохнуть от веселья.

Гармонь вдруг взвыла особенно звонко, бубенцы на девичьих запястьях залились серебристым перезвоном, и вся деревня - от седых стариков до малых ребятишек - пустилась в пляс. Даже обычно сварливые деревенские собаки забыли про свои кости и с весёлым лаем носились между ног танцующих, подвывая музыке и гоняясь за собственными хвостами.

А высоко в небе, над этим шумным весельем, поднималась огромная круглая луна - такая же золотистая и румяная, как свадебный каравай, что красовался на главном столе, усыпанный маковыми зёрнышками. Её мягкий свет смешивался с тёплым сиянием смоляных факелов, вколоченных в землю по периметру двора, создавая волшебную атмосферу деревенской свадьбы.

Вскоре закат разлился по небу, как пролитое вино. Алые струи цеплялись за верхушки сосен, не желая уходить. Во дворе, где еще час назад бушевало веселье, теперь царила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием догорающих факелов. Пустые бочонки из-под медовухи валялись на боку, из одного по капле сочилась последняя золотистая капля, падая в пыль с тихим плюхом.

- Эх, и веселье же было! - хрипло рассмеялся дядя Влас, облизывая губы. Его кафтан был расстегнут, обнажая мясистую шею, покрытую каплями пота.

- Да где ж наша молодуха-то? Анютка! Где ты запропастилась?

Молчание. Только кузнечик где-то трещал в траве, да сова ухнула в лесу.

Старухи, сидевшие на завалинке, переглянулись. Самая древняя, Матрёна, кряхтя поднялась.

- Пора по избам, бабки. Не к добру это. В Купальскую ночь не зря предки запрещали...

- Да брось ты, Матрёна! - перебил её Степан. Его лицо пылало от хмеля, но в глазах уже мелькала тревога. - Какие там запреты! Анюта! Где ты? - закричал он, оборачиваясь.

Тут из темноты выплыла фигура бабки Степаниды. Она шла медленно, опираясь на клюку. В левой руке - свеча, пламя не колыхалось, застывшее, как на иконе.

- Искать поздно, Степка, - проскрипела она. - Видела я, как она к речке побежала.

- Когда? Почему никто не видел? - закричал кто-то из гостей.

- Анюта! - голос его рвался, хриплый от медовухи и внезапного страха. Он побежал к реке, спотыкаясь о корни, о пустые ковши, о рассыпанные цветы.

Гости, ещё минуту назад пьяные и весёлые, вдруг очнулись.

- Степан! Куда?! - крикнул дядя Влас, но сам уже поднялся, шатаясь, и потащился за ним.

- Девку искать! - рявкнул кто-то сзади.

Толпа хлынула к реке. Кто бежал, кто ковылял, спотыкаясь о собственные ноги. Женщины крестились, мужчины хватали кто палку, кто факел, кто просто пустую бутыль, на всякий случай.

Река лежала перед ними чёрной лентой. От ее дальнего берега донёсся смех - звонкий, девичий, но с мокрыми нотками. И следом - тихий плеск, будто кто-то вышел из воды.

Бабка Степанида схватила его за рукав своими цепкими пальцами:

- Не ходи, парень. Не она это зовёт теперь. В Купальскую ночь на дне невест шьют из тины да лунного света. А что сверху зовёт - то только оболочка...

Факелы погасли все разом.

Анюта шла к амбару, как во сне. Ноги сами несли её по заросшей тропе, где крапива обжигала, но она не чувствовала боли. Во рту всё ещё стоял привкус того пирога - сладкого, с мёдом и чем-то тёплым, металлическим, будто в тесто подмешали ржавые гвозди.

Девочка, что угостила её, шла впереди.

Белое платьице, косички с лентами, босые ножки - такие чистые, будто никогда не ступали по земле. Только когда Анюта присмотрелась, заметила - девочка не оставляет следов. Трава не приминается под её шагами.

- Мы почти пришли, сестричка, - обернулась она, и голос её звенел, как разбитое стекло.

Впереди показался старый амбар. Снаружи он казался забытым навеки - почерневшие бревна, обугленные по краям, крыша, провалившаяся в нескольких местах. Много лет назад огонь съел его дотла, оставив лишь скелет из почерневших балок. Местные обходили это место стороной, а дети бросали камни в пустые глазницы окон, загадывая желания, которые никогда не сбывались.

Доски его скрипели, но не от ветра.

Дверь приоткрылась сама, с тихим стоном.

- Заходи, - прошептала девочка.

Внутри воздух был густым, тлетворным. Такой бывает, когда разложишь на полу спелые яблоки и оставишь их гнить под осенними дождями. Этот запах смешивался с едкой вонью мокрой собачьей шерсти. Откуда-то снизу поднимался и третий аромат - медный, терпкий, как запах старых монет, запотевших в ладони.

Нави не просто ждали, они наполняли собой пространство. Их фигуры колыхались в полумраке, сотканные из копоти и ночного ветра. То расплываясь, то сгущаясь, они напоминали дрожащее пламя свечи, когда кто-то проходит мимо. Тени от них ложились на стены странно - не туда, куда должны были, а живущие по своим, нечеловеческим законам.

- Вот она, - произнесла девочка и её голос внезапно изменился. Из звонкого детского он превратился в скрипучий старческий. Звук был настолько неожиданным, что по спине Анюты пробежали мурашки.

Она попыталась закричать, но язык во рту вдруг стал неподвижным, тяжёлым, словно его отлили из свинца. Слюна во рту мгновенно превратилась в вязкую субстанцию, похожую на жидкий воск. Даже веки стали непомерно тяжёлыми.

Девочка улыбнулась. Её губы растянулись неестественно широко, обнажая ровные белые зубы. Слишком белые. Слишком ровные. Слишком многочисленные. Когда улыбка стала шире, Анюта увидела, что дальше во рту зубы становятся мельче и острее, переходя в почти игольчатые клыки глубоко в горле.

- Не бойся, - прошептала она, и её дыхание пахло мёдом и плесенью.

Анюта чувствовала, как ледяные пальцы сжимают её подбородок. Они были влажными и скользкими, перепачканными рыбьей слизью. Девочка держала иглу - длинную, изогнутую, с тусклым блеском старого серебра. В ушке извивалась красная нить, живая, пульсирующая.

- Открой ротик, сестричка, - прошептала девочка.

Губы Анюты разомкнулись сами - послушные, предательски мягкие.

Игла вошла в плоть с мокрым хрупом. Боль была острой, но странно далёкой, казалось, что все происходило не здесь, а где-то далеко. Алая нить потянулась сквозь губу, оставляя за собой тёплую струйку крови.

- Раз... - протянула девочка, вытягивая нить.

Кровь капала на свадебный сарафан, и ткань тут же впитывала её.

Второй прокол. Нитка образовала аккуратный стежок, которым вышивальщица работает над дорогим полотном.

Третий стежок. Губы Анюты теперь были сшиты наглухо. Алый шов сверкал, как украшение. Она пыталась закричать, но воздух выходил только через нос, горячий и спёртый.

Девочка наклонилась ближе, любуясь своей работой.

- Красиво, - прошептала она, обнажая зубы.

Она плюнула Анютке в лицо. Слюна была ледяной и тягучей, как желе из лягушачьей икры. Она растекалась по швам, и те мгновенно затягивались, будто плоть торопилась срастись.

Анюта почувствовала, как нитки шевелятся у неё во рту. Они пульсировали, в них все еще билась чужая жизнь.

Сарафан слетел с Анюты, как сброшенная кожа.

Что-то острое скользнуло по спине. Не нож, не бритва, а нечто более изощрённое, может быть, осколок льда или коготь ночной птицы. Ткань расступилась без звука, словно и сама застыла в почтительном ужасе. Сарафан сполз с плеч, как опадающая листва, и рухнул к ногам - алое пятно на тёмном полу, ещё трепещущее, ещё хранящее тепло живого тела.

Анюта замерла обнажённая.

Её кожа сияла мраморной белизной, лишь на спине алел тонкий след - аккуратный, ровный как проведённый кистью художника. Не кровоточил. Уже затягивался.

Девочка медленно обошла её, изучая каждую линию, каждый изгиб. В её глазах светилось странное восхищение. Такое, с каким ребёнок рассматривает пойманную бабочку перед тем, как оторвать ей крылья.

Оно лежало в углу, аккуратно сложенное, но странно выпуклое, сохраняющее форму невидимого тела.

- Надень, - прошептала девочка, и в её голосе звенели тысячи крошечных колокольчиков.

Рукава потянулись к ней, обвивая запястья с нежностью змеи. Корсет, украшенный жемчужинами, со вздохом сомкнулся на талии. Подол расползался по полу, пуская невидимые корни, вплетаясь в щели между досками.

- Прекрасна, - выдохнула девочка, и её губы растянулись в улыбке.

Ткань зашептала. Швы запели. Анюта поняла - это не одежда. Это кожа, сброшенная кем-то до неё. И теперь она станет её второй плотью.

Их становилось все больше.

Не входили. Проявлялись, как пятна сырости на стенах, как тени, которых не было секунду назад. Не шагали, сползали из теней, выползали из щелей в полу, просачивались сквозь стены, как гнилая вода. Их появление не нарушало тишину, они были частью этой тишины, её гнилой, дышащей плотью.

Первым появился Василий-Костолом. Его массивная фигура сгибалась под невидимой тяжестью, а из черепа, расколотого пополам, торчала рукоять кузнечного молота - того самого, которым он забил свою жену насмерть в приступе пьяной ярости. Кости его были переломаны так, словно невидимые руки сложили его пополам, как страшную куклу.

- Небось, испугалась? - хрипло проскрипел он, и из его рта выпали два ржавых гвоздя, оставив на полу кровавые следы.

За ним, покачиваясь, вошла Марфа-Безреберная. Ее грудь втягивалась внутрь с каждым хриплым вдохом, а там, где должны были быть ребра, зияла пустота. Вместо них - люлька из костей, где лежало нечто, туго запелёнатое в грязную ткань. Когда она наклонилась, из грудной клетки раздалось жалобное кваканье - голоса тех самых младенцев, что она топила в болоте, считая их нечистыми.

- Ты же не хочешь посмотреть, что у меня тут? - прошептала она, и Анюта почувствовала, как по ее руке проползла холодная ладонь, оставляя слизистый след.

Из темноты выплыл Антип-Землеед. Его живот был раздут, как у голодающего, но не от пустоты - внутри булькала черная жижа, проросшая побегами. Из глазниц торчали тонкие стебли.

- Эх, и выпить бы теперь... да не с кем... - простонал он, и Анюта вдруг вспомнила, как он продал родную дочь за бочку вина цыганам, которые увезли девочку бог знает куда.

Тень Ульяны-Сопливой скользнула вдоль стены. Ее лицо было мокрым от вечных слез, а сопли стекали в ведро, которое она никогда не выливала. Эта женщина, оставшись вдовой, начала распускать такие гнусные слухи о соседках, что три женщины повесились от позора.

- А знаешь, что про тебя говорят? - зашипела она, и каждое слово оставляло липкий след на Анютной коже, будто слюна ядовитой змеи.

Фома-Распаренный брел следом, его тело содрано полосами, как шелуха с зерна. Из-под кожи сочилась мутная жидкость, смешанная с мукой. Этот мельник добавлял в муку перемолотые кости нищих, которые умирали у его мельницы, чтобы увеличить вес товара.

- Хлебушка хочешь? Специальный... с душой... - прохрипел он, и в его голосе слышался скрежет костей под жерновами.

Последней вошла Агафья-Костяная. Ее тело просвечивало, как бумажный фонарь, а в черепе горел фитиль, отбрасывая мерцающий свет на стены. Эта свечница собирала огарки церковных свечей, переплавляла их и продавала как новые, обманывая верующих.

- Господи, помилуй... - прошептала она, и Анюта вдруг увидела в пламени чужие молитвы. Те самые, что Агафья продала за медяки, обрекая души на вечные страдания.

Они окружили ее. Дышали на нее. Ждали.

- Место за столом готово... - проскрипел Василий, и его холодные пальцы схватили Анюту за руку.

Внезапно раздались звуки – резкие, громовые, ужасающие. Оркестр из мертвецов, прибитых к стенам, заиграл жуткий свадебный марш. Каждый аккорд отдавался эхом в темных стенах, наполняя пространство зловещей какофонией, которая несла с собой неизбежный холод. Мрачная серенада, исполненная тенями прошлого, раскрывала страшные тайны этого места, превращая свадьбу в гротескный ритуал мертвых.

Их кожа, напоминающая пергамент, разорвалась и свисала лоскутами, обнажая влажные, багрово-синие мышцы. Кишки, словно струны, были натянуты между оголёнными рёбрами. Они аккуратно пропущены через дыры в груди, точно искусный музыкант настраивает свой инструмент. Пальцы, лишённые плоти, сцепились с собственными рёбрами, перебирая их, как если бы играли на арфе.

У одного из них была вырвана гортань. Вместо голосовых связок - туго натянутая струна, вплетённая в шейные позвонки. Ветер свистел сквозь неё, издавая звук, напоминающий плач младенца.

Другой был лишён челюсти. Его рот растянут в вечном безмолвном крике, а высохший и почерневший язык покоился на нижней губе. Внутри его черепа что-то шевелилось, и каждый раз, когда он играл чудовищную музыку, из глазниц стекала чёрная жидкость, капая на пол густыми звуками.

Третий всё ещё дышал. Его лёгкие, вытащенные наружу и прибитые к стене гвоздями из собственных рёбер, мерно раздувались и сжимались в такт музыке. Каждый его вдох сопровождался хриплым звуком, как если бы из его рта вырывалась труба из плоти и хрящей.

Зловещий симфонический хор, мрачная серенада, обречённая звучать вечно.

Девочка, стоявшая рядом, уже держала венок из крапивы и волчьих ягод.

- Примерь, сестричка, - сказала она. - Ты будешь самой красивой.

Жених вошел в амбар, скребя когтями по полу.

Стены амбара взвыли от его появления, доски вздулись кровавыми волдырями, а воздух свернулся в плотные, дрожащие плёнки. Ведмерг. Не просто существо - ходячее кощунство против самой плоти. Сколько сказок Анюта слышала в детстве о нем, дрожа от страха, а сейчас он предстал перед ней, живое воплощение детских кошмаров.

Его тело, уродливо-гигантское, вползло в проём, ломая косяки словно гнилые зубы. Каждый мускул под лохматой шкурой жил собственной жизнью, бугрился и перекатывался, как кишащий червями труп. Там, где шерсть слезала, обнажалась трескающаяся в такт дыханию кожа - багровая, сочащаяся густой субстанцией, что пахла прокисшим молоком и гнилью могильника.

Не рот, а зияющая вертикальная щель, рассекающая морду от кроваво-розового носа до шеи, где язык змеей обвивал собственное горло. Зубы - не зубы, а кристаллы льда, выросшие внутрь, расщепляющие нёбо, капающие слюной, что разъедала пол дымящимися язвами.

Глаза... О, Боже, глаза! Два колодца застывшего ужаса, в которых отражались все страхи смотрящего - но перевёрнутые, искажённые, увеличенные в тысячу раз. В их глубине шевелилось нечто, что цеплялось когтями за края зрачков, пытаясь вылезти наружу.

Он дышал - и мир сходил с ума.

С каждым выдохом воздух превращался в стеклянные осколки кошмаров, больно впивающиеся в кожу.

Пол застонал, прогибаясь под его шагами. Доски вздувались волдырями, из которых вытекали мутные глаза и скрюченные пальцы.

Музыканты взвыли в унисон, их кишки натянулись до кровавого звона, рёбра треснули под напряжением. Это не был свадебный марш. Это был звук того, как Бог отворачивается от творения.

- МОЯ! - прогремел Ведмерг.

И тогда в амбар вошел священник.

Анюта узнала его мгновенно - отец Григорий, тот самый, чьими руками она когда-то принимала крещение, чей голос читал отходную над гробом бабки. Его облик казался неизменным: та же потертая ряса, выгоревшая на солнце до сероватого оттенка. Его лицо было таким же добрым, как всегда: морщинки у глаз, мягкая седая бородка, тёплый, отеческий взгляд. Он улыбался ей сейчас, как улыбался тогда, когда она была маленькой и боялась грозы. Но теперь в уголках его глаз скользили странные тени, а в складках улыбки таилось нечто, от чего кровь стыла в жилах. Это была улыбка человека, уже начертавшего мелом контуры могилы, измерившего её глубину и теперь лишь выполняющего последние формальности.

- Дитя моё... - прошептал он, и его голос звучал так же мягко, как во время исповеди. Его рука легла на её плечо.

Анюта забилась в немом ужасе. Нити, впивающиеся в губы, сочились кровью, которая капала на белое платье, расплываясь алыми цветами. Её глаза, широко раскрытые, наполненные животным страхом, умоляли о помощи, но в ответ встретили лишь тихую покорность во взгляде священника.

- Сегодня их день, - произнёс он без тени эмоций в голосе. Эти слова прозвучали как приговор, произнесённый судьёй, который давно устал от своей работы, но продолжает её исполнять по привычке. Её глаза умоляли, но он лишь покачал головой, будто жалел её за то, что она ещё сопротивляется.

Когда он начал: "Благословен союз..." - Анна ощутила, как ткань платья вдруг ожила. Материя начала сжиматься, становясь теснее, плотнее, превращаясь в саван. Каждая складка впивалась в тело, жадно вгрызаясь в плоть. Ткань сливалась с кожей, образуя единое целое - погребальную пелену, затягивающуюся на ещё живом теле.

В этот миг её осенило страшное прозрение. Отец Григорий не благословлял этот брак.

Когда первые лучи солнца пронзили пыльное стекло окна, Анна рванула зубами нить.

Раздался звук - не хруст, не щелчок, а нечто влажное, липкое, будто рвут мясо. Кровь не просто хлынула, она взметнулась вверх, алыми змеями извиваясь в воздухе, горячими, густыми брызгами упавшая на застывшие лица гостей. Капли падали на скатерть, впитывались в кружево, стекали по восковым щекам, оставляя за собой блестящие, дрожащие дорожки.

Голос взрезал воздух, оставляя после себя вибрирующий, дрожащий воздух, словно эхо в пустом склепе.

Наступила тишина всего на мгновение и тогда гости поднялись.

Их тела дёрнулись неестественно резко, как у кукол, чьи нити вдруг натянулись до предела. Суставы хрустели, шеи поворачивались с влажным скрипом, а глаза - стеклянные, мутные, с расширенными зрачками - медленно, синхронно уставились на неё.

Его рот расползся в улыбке, но это была не улыбка. Это была дыра - черная, бездонная, зияющая. Зубы не просто торчали, они росли в несколько рядов, извиваясь, как крючья, сходясь в глубине глотки, где что-то шевелилось, пульсировало живое. Оттуда вырвался смех - хлюпающий, булькающий, словно кто-то захлебывался собственной кровью. Запах тухлой рыбы, медного страха и чего-то сладковато-гнилого обволок комнату.

Из тени выскользнула девочка. В руках ее была игла, длинная и кривая. Она изгибалась, будто червь, покрытая тонкой плёнкой слизи, а нить в её ушке пульсировала, как перерезанная вена. Девочка наклонилась.

- Теперь зашей сама, - прошептала она, и голос её был точь-в-точь как у Анны.

Игла шевельнулась в её пальцах и потянулась к губам.

В почерневшем остове амбара, где обугленные стены стояли как кривые зубы в прогнившей челюсти. Воздух был густым - пахло гарью, палёной шерстью и тем, как пахнет кожа, когда её долго держат над огнём.

Не на верёвке, а на собственных волосах, сплетённых в толстую петлю, будто кто-то аккуратно заплёл их перед тем, как она сделала последний шаг в пустоту. Её рот был распорот и из него торчал клубок ниток.

Слишком толстых, чтобы быть просто нитками. Больше похожих на жилы, на высохшие сосуды, на то, во что превращается плоть, когда её долго сушат на ветру.

Они свисали из её рта тяжело, как слюна у бешеной собаки, и уходили куда-то в темноту за дверь амбара, будто кто-то держал другой конец.

А внизу, в круге чистейшего пепла лежало платье.

Белое, как первый снег, когда только лег на могилы.

Анюту похоронили за оградой кладбища.

Место выбрали не просто так - под старой осиной, подальше от других захоронений. Землю не освящали, креста не ставили. Бабки стояли поодаль, кутаясь в платки, и их шёпот полз по деревне, как дым от костра:

- Мы ж предупреждали... Нехорошая... Нечистая... С такой - за околицу, подальше от крестов, а то...

Степан не пережил. Спился за неделю. Нашли его на чердаке с верёвкой на шее да с иглой в кулаке. Той самой, кривой, ржавой, будто вытащенной из старой раны.

Рыбаки, что ходят на ночную ловлю, рассказывают странные вещи.

Говорят, когда луна висит над могилой, из-под земли выползают нитки.

Они шевелятся, медленно, словно живые, вытягиваются из могильного холма, плетутся по траве, как черви после дождя, оставляя блестящие, мокрые следы.

Концы их дёргаются, будто что-то тянет их изнутри. Или они сами ищут, за что бы ухватиться.

Кто-то смеётся, говорит, что пить меньше нужно. Где правда, а где нет - уже не разберешь, но….

В Навьих Ловах на Купалу не женятся. Непреложно.