Зачем девушкам отрубать руки

Есть такая сказка, где совсем юной девушке приходится отрубить руки, и делает это её же отец. Мельник был совсем беден, когда повстречал чёрта. Тот пообещал ему богатства, если мужчина отдаст ему через три года то, что находится за мельницей. Думая, что за сундуки с золотом надо отдать всего лишь яблоню, мельник даже раздумывать не стал. Заключил договор немедля. Но по роковому стечению обстоятельств за мельницей была его дочка — бедняжка мела двор.

Подошёл срок. Она чисто умылась и очертила вокруг себя мелом круг. Явился чёрт спозаранку, но не мог никак к ней приблизиться. Приказал тогда чёрт мельнику не давать ей воды, чтобы она больше не умывалась. А та возьми да и омой руки слезами. Разозлился, приказал он тогда руки дочке отрубить.

Милый батюшка, — ответила она, — делай со мной, что хочешь, я — твоя дочь. — И она протянула ему свои руки и дала их отрубить. В третий раз явился черт, но она так долго и сильно плакала, что слезы омыли ее обрубленные руки, и они были совсем чистые. Пришлось черту отступить, и он потерял над ней всякую власть.

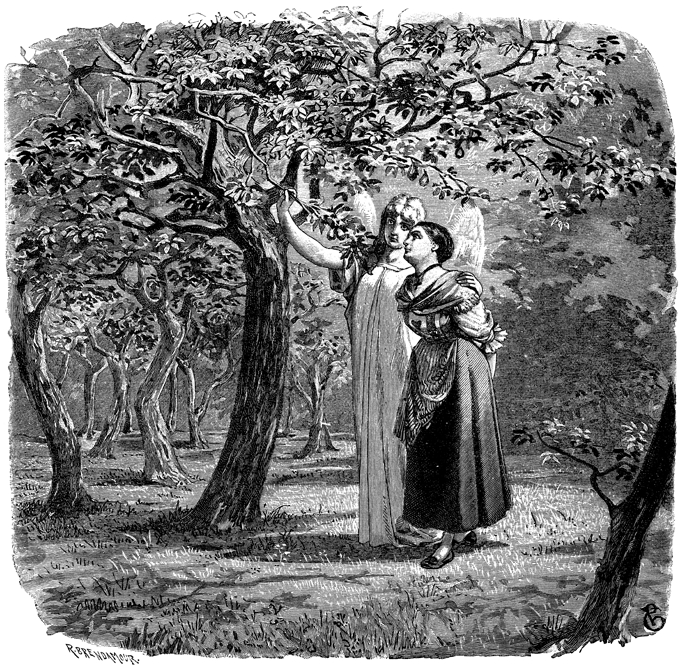

Как призрак, она блуждала без рук, а сопровождал ангел. Съела как-то грушу прямо с дерева, а король, охотясь за фруктовым вором, в неё возьми да и влюбись. Стала она королевой. Король был вынужден уехать. А дальше — всё как у Пушкина, пусть и много позже. Посылают, значит, ему письмо с вестью, что королева сыночка родила. А чёрт возьми да и напиши, что не просто сыночка, а оборотня. Король написал письмо: мол, вернусь и разберусь, а чёрт его подделай — «убить мать и сына, а в доказательство отрезать язык и глаза вырезать».

Девушку тайно пожалели и отправили куда глаза глядят, с сыном на спине. Королю преподнесли части оленихи. Мужик был в шоке, но что поделать. Пошёл он семь лет блуждать, искать женушку, а пока искал — не ел и не пил. Набрел на домик в лесу, встретил её с уже отросшими руками, и все жили долго и счастливо.

«Девушка без рук» (Das Mädchen ohne Hände) братьев Гримм, опубликована в первом издании их сборника 1812 года.

Сказка «Девушка без рук» имеет несколько источников, которые братья Гримм использовали для создания окончательной версии. Гессенский вариант (Мари Хассенпфлуг) — самый добрый. Возвращает она себе руки, просто обняв дерево. В варианте Цвирна (Доротея Вьеманн) отец, желая выдать дочь замуж против её воли, отрезает ей руки и грудь, изгоняя её в белой рубашке. Вариант из Падерборна похож на цвирнский, но вместо ангела девушку ведёт небесный свет. Исцеление происходит через наблюдение за слепым мышонком, который, окунув голову в воду, обретает зрение. В мекленбургском варианте отец отрезает дочери язык и руки за её молитвы и почитание креста. Семилетняя девочка уходит из дома, живёт в конюшне с собаками графа, а затем получает посох от нищего, который помогает ей восстановить утраченные части тела через воду.

Братья Гримм указывают на сходство «Девушки без рук» с другими фольклорными и литературными произведениями. Например, образ гонимой женщины и её ребёнка перекликается с сагой о Дженовефе Брабантской, которая также подвергается несправедливым гонениям, но сохраняет веру и достоинство. Братья Гримм также отмечают связь сказки с средневековыми сагами, такими как «Май и Бифлор» и «Прекрасная Елена», а также с другими европейскими фольклорными традициями, включая сербские, финские, шведские и древнегерманские истории.

Если обратиться к Проппу, нанесение ущерба герою запускает сюжет, где героиня должна преодолеть утрату и - чудесным образом, перейдя трансформацию - исцелиться. По Мелитинскому, отрубание рук - это ритуальный мотив, связанный с обрядом инициации, где утрата части тела символизирует временную «смерть» героя перед его возрождением в новом статусе. Мелетинский подчёркивал, что такие сюжеты отражают архаические представления о жертвоприношении ради перехода в новый социальный или мифологический статус.

Это далеко не единственная сказка, где что-то кому-то отрубают. «Фрау Труде» (Frau Trude) может нам продемонстрировать немного другой процесс лишения конечностей. Любопытная девочка, несмотря на строгие запреты родителей, отправляется к Фрау Труде. А та за излишнее любопытство ей возьми да палец (в некоторых вариантах - руку) отрубает. Самая распространённая версия - когда девушку сжигают.

— Ах, фрау Труда, как было мне страшно! Глянула я в окошко, а вас-то и не видать, а вместо вас черт с огненной головою.

— Ого! — сказала фрау Труда. — Так это ты видела самую настоящую ведьму; я уж давненько тебя тут поджидаю, — все хочу, чтобы ты пришла да мне посветила:

И обратила она девушку в полено и кинула его в огонь. И когда оно как следует разгорелось, подсела она к очагу, стала греться и сказала:

— Вот теперь-то она светит ярко!

Девушка не проходит испытание и нарушает запрет, за что и получает наказание. Мелитинский сказал бы, что это наказание за вторжение в сакральное пространство. Ты должен заплатить физически за встречу с хтоническим.

Но не только в немецких сказках любят отрезать всякое. В сборнике Афанасьева есть совершенно замечательная сказка - "Косоручка". Она рассказывает, как жена брата невзлюбила золовку и строила против неё всякие козни. Сама делала пакости, а на бедную девчушку всё сваливала. Дошло до того, что первенца своего убила, а вину свалила на невинную. На этот раз брат, обезумевший от горя, поверил своей жене, вывез сестру в дремучий лес и отрубил ей руки по локти.

Она, как и девушка из немецкой сказки, блуждает, набредает на сад, встречает богатого парня - и всё у неё чудесно. У Косоручки рождается ребёнок - сын: «по локти руки в золоте, по колена ноги в серебре, во лбу красное солнце, а на затылке месяц». Папка, по классике, в отъезде. Счастливая мать пишет ему письмо. Сестра мужа подменила письмо на другое, в котором говорилось, что Косоручка родила уродца (так, в варианте из Ливенского уезда - «половина собачьего, половина ведмежачьего»). Девушку изгоняют по ещё одному ложному письму. Так и бродит она с сыном, пока не забредёт к брату. Воссоединение с семьей, а потом купец забирает жену с сыном обратно. Все счастливы, а зло наказано.

В сюжетах мотив отрубания рук часто связан с ложным обвинением, клеветой, предательством со стороны близких (например, мачехи, брата или ведьмы). Но персонаж обязан пройти все страдания с достоинством, чтобы приобрести новую жизнь.

Е.М. Мелетинский отмечал, что мифы и связанные с ними ритуалы в архаичных обществах не только объясняли устройство мира, но и служили средством поддержания социального порядка через регулярное воспроизведение в обрядах. Мотивы членовредительства в сказках (например, отрубание пальцев, рук, ног) восходят к реальным практикам инициаций — испытаний, через которые проходили подростки, чтобы стать полноправными членами общества. В ходе таких обрядов неофитов могли подвергать испытаниям, включавшим болезненные или даже калечащие действия: порой это были реальные увечья (например, отрезание фаланг пальцев, шрамирование, обрезание и т.д.)

Е. В. Спиридонова пишет, что подобные ритуалы существовали уже в эпоху позднего палеолита и неолита, то есть десятки тысяч лет назад. Первые свидетельства погребальных и жертвенных обрядов, где могли иметь место элементы членовредительства, появляются примерно 100–70 тысяч лет назад на Ближнем Востоке.

С течением времени и развитием религий и социальных институтов, реальные калечащие практики постепенно вытеснялись символическими действиями или вовсе исчезали, но их следы остались в мифологии, фольклоре и ритуалах многих народов. Поэтому сейчас отрубание рук ассоциируется скорее с наказанием за преступления, ну и с очередной недетской сказкой Братьев Гримм.

Такие вот дела. Сказочные.