Послесловие к обзору на сериал "Зулейха открывает глаза" или ответ на пост "Так кого все таки раскулачивали?"

После того как NamemaN доставал меня три дня своими глупыми комментариями, в которых он пытался доказать, что кулаков в Советском Союзе не осталось, а злобные большевики раскулачивали мелких так сказать фермеров, я его заблокировал, после этого он решил накатать типа ответный пост, где повторил так сказать свои "доводы".

Ну раз он накатал свой пост, то я решил написать так сказать ответочку, а точнее послесловие к разбору сериала "Зулейха открывает глаза" тем самым закрыть тему раскулачивания, поднятую этим сериалом, ведь Зулейхха как жена кулака, была отправлена в ссылку. Автор пишет, что я в своих статьях, что кулаки это по сути ростовщики, и при этом привожу определения из словарей 19 века со статьями о пагубности ростовщичества для деревни. И тут в корне неверно, потому что для определения слова кулак, ссылаюсь не только на то, что они занимались ростовщичеством. Слово «кулак» придумано не коммунистами и впервые введено в обиход задолго до большевиков. Кулаками в дореволюционной России, а позже в СССР, называли зажиточных крестьян, использующих труд наёмных рабочих и занимавшихся сельским ростовщичеством. В царской России к кулакам было негативное отношение как со стороны оппозиции, так и со стороны крупных государственных чиновников (включая Петра Столыпина).

Вот например что писал о кулаках Петр Аркадьевич Столыпин:

"В настоящее время более сильный крестьянин превращается обыкновенно в кулака, эксплуататора своих однообщественников, по образному выражению — мироеда." Как нетрудно заметить, Петр Столыпин говорит о кулаках не как о ростовщиках, а как об эксплуататорах, которые используют труд батраков.

Так же нелицеприятно о кулаках высказывался другой будущий министр земледелия и государственного имущества Алексей Сергеевич Ермолов. При этом если до конца дочитать статью Ермолова, то можно увидеть Ермолов указывает на зловредную деятельность кулаков в сельском хозяйств, не только как ростовщиков, при этом он указывает на то что кулаки как пиявки высасывают соки народного благосостояния. Так о каких крепких хозяйственниках может идти речь, если даже царские министры указывали на то что кулаки, являются по большей части обычными паразитами?

Но автор тут же заявит, что по словам Калинина, сказанным в 1925 году, кулаков практически не осталось. Если кулаков практически не осталось, то почему некоторые политические деятели, такие как, Бухарин, Рыков, возлагали большие надежды на кулачество, которое единственное способно поднять сельское хозяйство?

17 апреля 1925 года на губернской конференции о необходимости поддержки зажиточного крестьянства и кулачества заявляет Бухарин:

Мелкая буржуазия сейчас может быть вдвинута в такие рамки, что вместе с нами будет участвовать в социалистическом строительстве… Наша политика по отношению к деревне должна развиваться в таком направлении, чтобы раздвигались и отчасти уничтожались ограничения, тормозящие рост зажиточного и кулацкого хозяйства. Крестьянам, всем крестьянам, надо сказать: обогащайтесь, развивайте своё хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут.

Как вымирающие уже единицы, по словам Калинина, могли поднять сельское хозяйство ? Тут кто то спросит, а откуда в СССР взялись кулаки? Ну так вот, кулаки после революции, по большей части никуда не делись, к тому же для них настало вольготное время при НЭПЕ. При этом какое то время, советское же правительство делало ставку на кулаков. Но уже в 1927 г. кулаки начинают срывать план по хлебозаготовкам. Осенью 1927 г. государству удалось купить всего лишь 2,4 миллиона тонн хлеба против 5,8 миллиона за тот же период прошлого года. Цена, которую предлагало за хлеб государство, не устраивала кулаков, в руках которых были сосредоточены основные запасы хлеба. Промтовары им не были нужны, в лавках крестьяне покупали лишь табак, керосин, спички, мыло, но ими запаслись вдоволь в период НЭПа.

Хлеб у кулаков был. В 1927 г. в России был хороший урожай. Но продавать его по низкой цене государству для обеспечения города они не желали. Они предпочитали прятать хлеб, дабы на следующий год, когда государство вынуждено будет поднять цены, продать его дороже. Если кулаки и продавали хлеб, то преимущественно частным торговцам, которые в городе перепродавали его на 50–100% дороже.

Результатом этого стал городской продовольственный кризис 1928–1929 гг., про который сегодня мало кто вспоминает, поскольку это несколько портит благостную историю, которую твердят наши антисоветчики, – про злого Сталина, который ни за что обидел крепких хозяев. Но для горожан того времени (да и для деревенских бедняков, на которых кулацкий срыв хлебозаготовок тоже сказался) это был шок.

Предложение Бухарина и Рыкова пойти на уступки кулакам, повысить закупочные цены до уровня, который кулаков устраивал, для Сталина были неприемлемы. Он совершено справедливо считал, что если государство поступит так, то оно навсегда станет объектом кулацкого шантажа и так и не решит продовольственной проблемы (не говоря уже о проблеме индустриализации). А не решить этой проблемы – значит утерять власть и снова ввергнуть страну в хаос. Решение же состояло в реформе сельского хозяйства, а точнее, в отказе от ставки на кулака, который оказался крайне непрочным союзником, и в ставке на коллективные хозяйства. Для полного понимания, одной из главной причин раскулачивания, стала неуемная кулацкая жадность.

До революции и в годы НЭПа «кулаками» в Вятской губернии (как, впрочем, и в целом по стране) крестьяне признавали тех своих односельчан, которые систематически и в размерах, значительно превышающих обычную практику, использовали для ведения своего хозяйства наемный труд и прибегали к кабальным ростовщическим сделкам. Несмотря на частичную экспроприацию, которая имела место в годы Гражданской войны, у кулака оставались потенциальные возможности для быстрого расширения своих позиций. Во-первых, часть кулаков, даже утратив излишки земли, сумела сохранить (и приумножить) средства производства, которые впоследствии явились основой для обогащения. Во-вторых, слой кулаков пополнялся за счет тех «предприимчивых» крестьян, которые в годы гражданской войны, воспользовавшись царившим в стране хаосом, сумели путем различных махинаций скопить значительные средства, которые затем в полной мере были использованы ими в условиях новой экономической политики.

Одним из главных итогов новой экономической политики стало распространение наемного труда. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что в вятской деревне 1920-х годов со стороны работодателей-кулаков сплошь и рядом практиковалось нарушение условий найма. Среди них: 1) незаключение договора 2) назначение зарплаты ниже установленного минимума 3) несвоевременная или неполная выплата зарплаты 4) произвольное удлинение рабочего дня 5) непредоставление дней отдыха 6) непредупреждение своевременно об увольнении 7) невыдача харчей и одежды 8) увольнение в случае болезни или беременности, а также такое интересное явление, как «держание батрачек под видом супружества».

Сложное материальное положение значительной части крестьянства (бедноты и маломощных середняков) создавала благодатную почву для распространения всевозможных форм кабальной эксплуатации. Среди них важную роль играл ростовщический кредит. Кулачество широко практиковало выдачу нуждающимся крестьянам хлебных ссуд и сельхозинвентаря на достаточно жестких условиях. Крестьянин дер. Богородской (Советская вол., Яранский уезд) рассказывал: «В нашей деревне у некоторых бедняков не хватило хлеба до свежего и пришлось обратиться к «добродетелю-соседу» Я.Д. Шабалину. Тот заявил: «Если жать будете у меня, то хлеб стоит 1 руб. 70 коп., а поденщина 60 коп.». И хотя хлеб на рынке тогда стоил всего 1 р. 20 коп. за пуд, беднота, не имея денег на его покупку, была вынуждена принять предложение Шабалина. Вдове Журавлевой (Пижанская вол.) также не хватало хлеба до нового урожая, и ей пришлось занять у своего соседа-кулака пять пудов ржи с условием вернуть хлеб осенью и отработать в страду 5 поденщин. В дер. Володинской (Пижанская вол., Яранский уезд) весной беднякам приходилось занимать хлеб у зажиточных под работу по цене 1 р. 75 коп. за пуд, а осенью им же продавать по 45 коп. за пуд (т.е. за взятый пуд хлеба приходилось отдавать три с половиной). Несостоятельные должники вынуждены были сдавать кулакам за бесценок в аренду пашню и покос. Бедняки Пишнурского сельсовета (Чистопольская вол., Котельничский уезд) на своем собрании жаловались: «Кулаки всеми силами стараются эксплуатировать бедноту. Они иногда дают нам семян с тем, чтобы потом собрать в двойном размере или же делают так: дают семена с условием получения кулаком половины урожая» . Зажиточный крестьянин деревни Шимаренки (Кикнурская вол., Яранский уезд) Михаил Лаптев одолжил одной вдове серп (стоимостью в 50 коп.). За это она ему жала целый день, в то время как поденщины были по рублю. В деревнях Котельничской вол. и уезда кулаки, имеющие молотилки, брали с крестьянин по 5-6 рублей, а работали всего 8 часов .

Солидную прибыль кулакам приносила спекуляция. Весной 1927 года кулаки деревни Валинское Устье (Малмыжский уезд) Федор Ермилович и Федор Иванович Голевы скупили у крестьян дер. Яшкино весь урожай хлеба. Ими же скупались большие партии леса, стоимость которых доходила до 3000 руб. Когда на сельском собрании крестьян деревни Угор (Троцкая вол., Котельничский уезд) зашла речь о денежных вкладах в сберкассы, кулак Герасим Ильич Мочалов откровенно заявил: «Зачем делать денежные вклады и получать 12 копеек на рубль в год, когда можно сделать гораздо лучше и выгоднее, т. е. купить осенью хлеба, а весной его продать и нажить копейку на копейку» .

В с. Кстинино (Вятский уезд) обремененные большими семьями хозяйства бедняков вынуждены были заключать кабальные сделки с кулаками-торговцами. За отпускаемые им хлеб и промтовары бедняки обязывались работать по 12-15 часов в день, получая за это всего 45 коп. Крестьяне-бедняки отдаленных волостей Вятского уезда, не имеющие на руках свободных наличных средств и потому лишенные возможности приобретать облигации крестьянского займа, выражали недовольство действиями кулаков, которые скупали в большом количестве облигации и давали их затем бедноте на условиях отработок. При этом выходило так, что облигация стоимостью 3 руб. при отработке (в переводе на деньги) обходилась бедняку в 5-6 руб.

Замечу, что в статье, выдержки из которой я привел, говорится о действиях кулаков, в одной конкретной области. Если кто то думает, что в других областях кулаки вели себя иначе, то не тут то было, о чем кстати говорят многочисленные документы, часть которых я привел в предыдущих своих статьях.

Далее автор, приводит признаки кулацких хозяйств, после чего старательно натягивая сову на глобус, пытается доказать, что эти признаки подходят, мелким или средним фермерским хозяйствам. Ну вообще то мелкие фермерские хозяйства, можно сравнить разве что только с крестьянами бедняками и середняками. К тому же последнее время, фермерское хозяйства в России, находятся на грани кризиса.

За последнее десятилетие российское фермерство переживает беспрецедентный кризис. Согласно официальным данным:

2016-2020 гг. — прекратили существование 60 тыс. фермерских хозяйств

2020-2025 гг. — закрылись еще 35 тыс.

Общее сокращение за 13 лет — с 305 тыс. до 200 тыс. (на 34%)

Одна из многих причин, почему закрываются фермерские хозяйства— кредиты и лизинг, которые стали неподъемными. Большинство ферм работают в долг: берут кредиты на посев, а возвращают после урожая. Технику покупают в лизинг, потому что своих денег нет. Но за последние годы ставки по кредитам и лизингу выросли в три-четыре раза. То, что раньше было сложным, но возможным, теперь просто убыточно. Фермеры тонут в процентах, не успевая собрать урожай.

Так же одной из из причин закрытия фермерского хозяйства, является проблемы с импортом. Сельхозтехника, запчасти, семена и племенной скот из-за рубежа либо исчезли, либо кратно подорожали. Лизинг техники стал дороже, а программы импортозамещения заставляют фермеров покупать российские аналоги, которые часто хуже качеством и дороже. Например, Россельхознадзор ограничил ввоз семян и посадочного материала из-за рубежа, и фермеры вынуждены работать с тем, что есть, даже если это снижает урожайность.

Ну есть и другие причины, такие как сокращение господдержки и давление крупных сельхоз корпораций. . Раньше фермеры могли рассчитывать на программу субсидирования кредитов, известную как «1432». Она хоть немного облегчала долговую нагрузку. Но в последние годы финансирование этой программы урезали в разы, и аграрии остались без подушки безопасности. И это, опять же, при ставке ЦБ в 21%, которая в реальности означает кредиты для бизнеса в 25%, а то и 30%. Банки, знаете ли, тоже хотят свою маржу.

Что же касается крупных корпораций, то фермерскую продукцию скупают за копейки, а доступ на рынок для мелких производителей усложняют законами и бюрократией. Продать урожай напрямую потребителю? Забудьте. Это либо слишком дорого, либо просто невозможно из-за регулирования. В итоге фермеры либо прогорают, либо продают остатки своих хозяйств тем же корпорациям, которые и вытесняют их с рынка.

Все эти факторы складываются в идеальный шторм, который топит мелкие и средние фермы. Многие уже работают в убыток, другие балансируют на грани. Итог? Фермеры, стиснув зубы, закрывают хозяйства и продают землю и технику крупным игрокам. А это напрямую бьет по ценам на продукты.

По данным Росстата, плодоовощная продукция дорожает на двадцать процентов в год уже два года подряд. Картофель и вовсе стал чемпионом по росту цен, а за ним тянутся другие овощи. Почему? Потому что рынок все больше монополизируется. Чем меньше игроков, тем выше цены — это базовый закон экономики. Конечно, дело не только в монополиях. Но концентрация производства в руках крупных агрохолдингов только подливает масла в огонь.

А теперь переходим к главному вопросу автора, который вопрошает, так кого же в конце концов раскулачили? Так вот, раскулачили кулаков, при этом не всех. Существование кулацких хозяйств ДОПУСКАЛОСЬ законом, за исключением районов сплошной коллективизации.

Что происходило в районах сплошной коллективизации? Раскулачивание. В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПОЛИТБЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(Б) от 30 января 1930 года О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЛИКВИДАЦИИ КУЛАЦКИХ ХОЗЯЙСТВ В РАЙОНАХ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ.

1. Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и применении наемного труда в сельском хозяйстве (разд. 7 и 8 Общих начал землепользования и землеустройства). Исключения из этого правила в отношении середняцких хозяйств должны регулироваться райисполкомами под руководством и контролем окрисполкома. (сюрприз - оказывается, в законе предусмотрено существование индивидуальных хозяйств, ну надо же)

2.Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы.

Что при этом происходит с кулаками?

3.В целях решительного подрыва влияния кулачества на отдельные прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства и безусловного подавления всяких попыток контрреволюционного противодействия со стороны кулаков проводимым советской властью и колхозами мероприятиям, принять в отношении кулаков следующие меры:

а)первая категория - контрреволюционный кулацкий актив немедленно ликвидировать путем заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении организаторов террористических актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии;

б)вторую категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдаленные местности Союза ССР и в пределах данного края в отдаленные районы края;

в)в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных хозяйств участках.

4.Количество ликвидируемых по каждой из трех категорий кулацких хозяйств должно строго дифференцироваться по районам, в зависимости от фактического числа кулацких хозяйств в районе с тем, чтобы общее число ликвидируемых хозяйств по всем основным районам составляло в среднем, примерно, 3 - 5%.

Да кого то из кулаков, вместе с семьей выслали в Сибирь, а кого то выслали в соседнюю область. Были ли, во время раскулачивания перегибы? Да были, о чем я кстати писал в предыдущей своей статье по этой теме. К тому же стоит заметить, что нередко решение о раскулачивании того или иного человека, принимали односельчане того "кулака", а не советская власть. Кто то хотел за счёт этого поживится, кто то сводил личные счеты, третьими двигали еще какие то причины, но сейчас во всем этом виноваты большевики, по версии антисоветчиков.

Под конец, желая еще раз меня опровергать автор пишет, что о революции одних только ветряных мельниц было порядка 250 тысяч, но при этом оговаривается что точных цифр конечно не. Вопрос такой, если точных цифр нет, от откуда взялась цифра в 250 тысяч, только ветряных мельниц? Так же интересно узнать, а кто в Российской Империи владел мельницами и прочими средствами производствами, такими как маслобойня, крупорушка, просорушка, волночесалка, шерстобитка, терочное заведение, картофельная, плодовая или овощная сушилка? Обычнее крестьяне бедняки, совместно с середняками? Или все это принадлежало крупным помещикам и кулакам?

Что же касается зерноуборочных комбайнов сейчас, которыми распрекрасно владеют, даже мелкие фермеры, то они ими если и владеют, то купив их в кредит, или взяв его в аренду, ибо сельхозтехника, стоит очень и очень дорого, особенно отечественная..

Ну и под конец хочется сказать, что ко мне под постами набежали разные люди, которые давя на эмоции, стали рассказывать как их родственников, взяла и раскулачила злобная советская власть, хотя они никакими кулаками не были. Из одного рассказа следует, земли у предков было много, но взяли они её под аренду, у ленивых и пьяных односельчан, работали на ней сами, батраков не нанимали. А потом эти ленивые арендаторы, взяли и семью раскулачили. Ну да предки комментатора работящие, а все односельчане ленивые, как это мило, только вот так не бывает, ведь всего за два года кампании (1930–1932) было переселено около двух миллионов человек, то есть около 400 тысяч семей, или около 2% от тогдашнего населения СССР. Это получается, что только два процента было работящим, а 98 процентов населения СССР были ленивыми пьяницами?

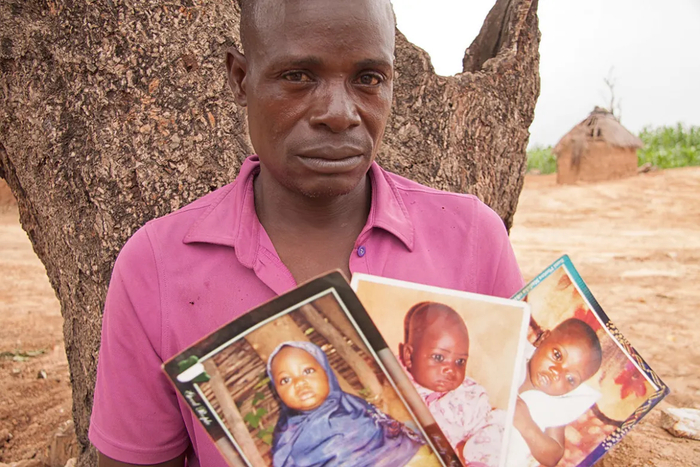

Я конечно понимаю что вам приятно чувствовать, что ваши предки были ну ни в чем не виноваты, а их взяли и невинно того и этого, но обычно правда оказывается ужасной, для адептов секты "а мне бабушка рассказывала а я ей верю". Не раз и не два было, что родственники "невинно" репрессированных обращались с запросами в архивы, по поводу репрессированных или раскулаченных предков, и тут выплывало, что сидели они за дело. Если вы действительно желаете знать, что произошло с вашим родственником, то обращайтесь в МВД или ФСБ, по месту суда или отбывания наказания вашего предка и выкладывайте документы.

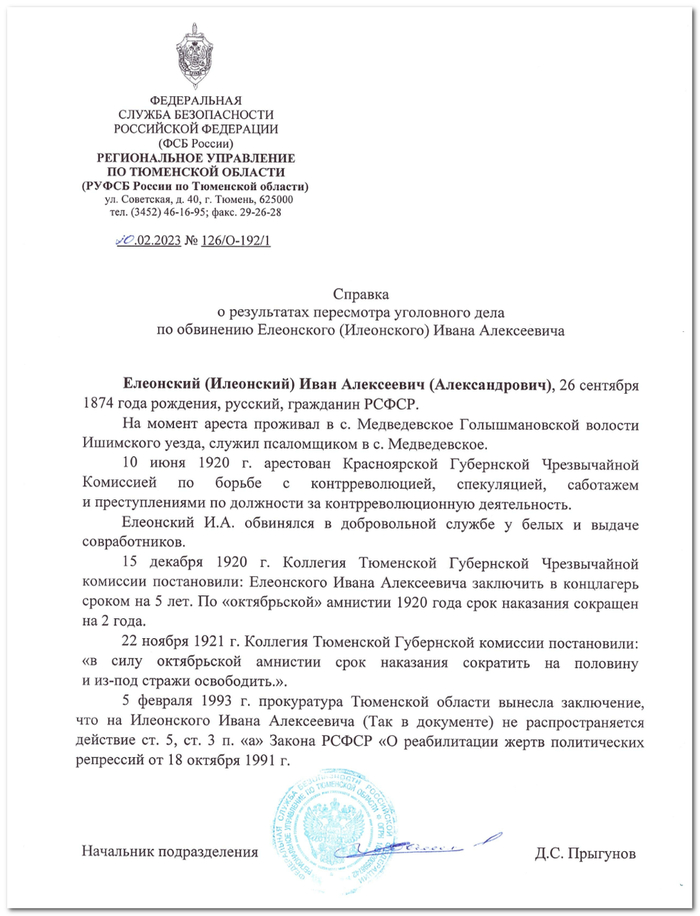

Человек, назовем его условно Александр О., наотрез отказывался верить, что его прадед, псаломщик села Медведевское, Иван Елеонский, правомерно был арестован и осужден в 1920 году. Александр О. человек дотошный, семейных баек ему было явно недостаточно, какими бы они радужными не казались. Он обратился туда, в УФСБ. и получил вот этот ответ...

Впрочем, Александр О., даже после получения однозначного ответа из ФСБ не поверил в виновность своего прадеда. Так что прежде чем писать что предков сослали ни за что, давя старательно на эмоции, обратитесь ка лучше в архивы, вдруг окажется, что ваш предок был раскулачен или репрессирован вполне себе за дело.

Постскриптум. Под предыдущей статьей обнаружилась нерабочие ссылки на источники информации, которые видимо были удалены, взамен них привожу рабочие ссылки на статьи.