Фотоработы

47 постов

47 постов

118 постов

19 постов

15 постов

12 постов

11 постов

2 поста

5 постов

Здравствуйте читатели! Сегодня я хочу поделиться изготовлением новой свечи. На этот раз захотелось сделать свечу по облику темного лорда ситха (или сита??)- Дарта Вейдера. Процесс изготовления стандартный, который уже неоднократно описывал в своих постах, но ещё раз повторюсь (стоит ли процесс производства выкладывать в дальнейшем, так как технологию изготовления я уже описывал в своих предыдущих постах?)

Для начала нужно выбрать форму (мастер-модель) для свечи. В качестве формы выбрал данную гипсовую статуэтку:

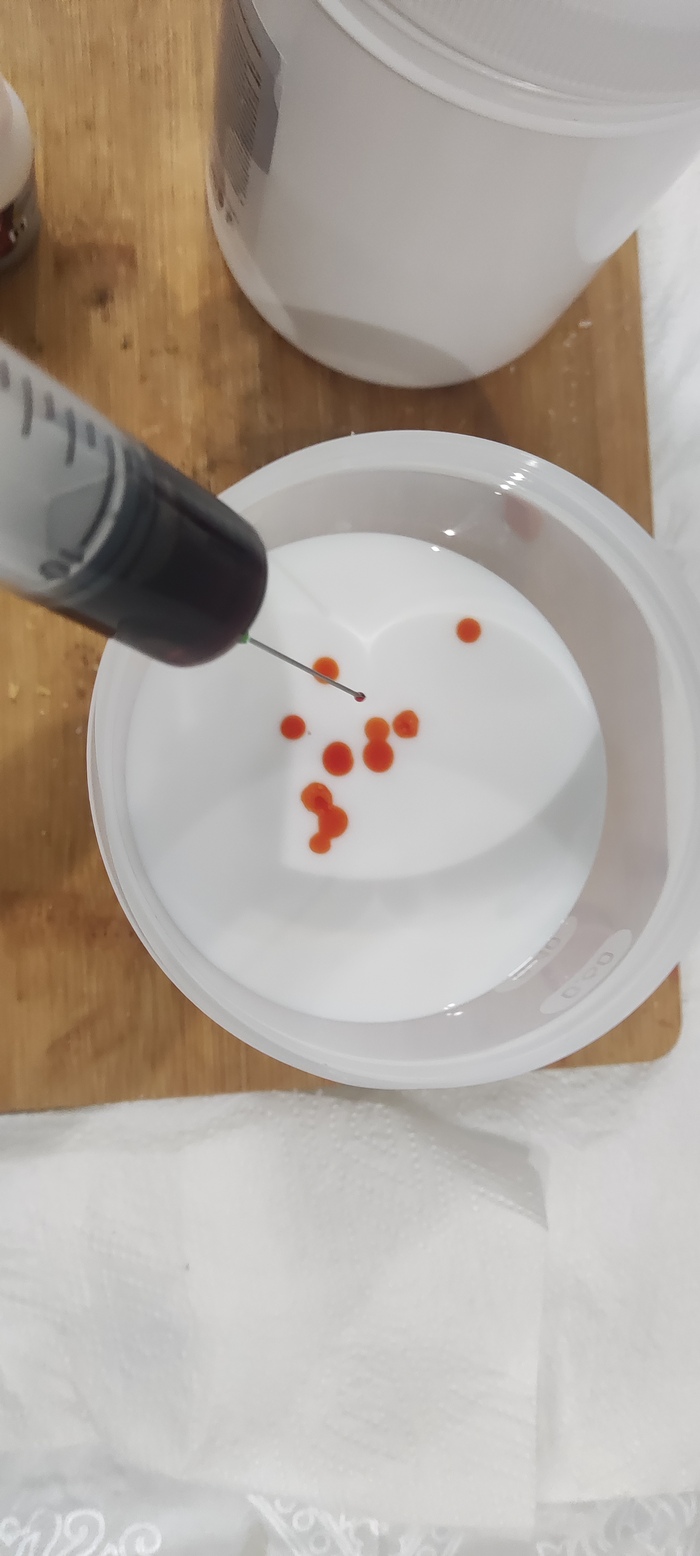

Затем необходимо сделать силиконовый молд по данной статуэтке. Использовал двухкомпонентный силиконовой раствор на основе олова, с твердостью по "шору" 20.

Затем смешиваем компонент А и компонент В в пропорции 100 к 2.5.

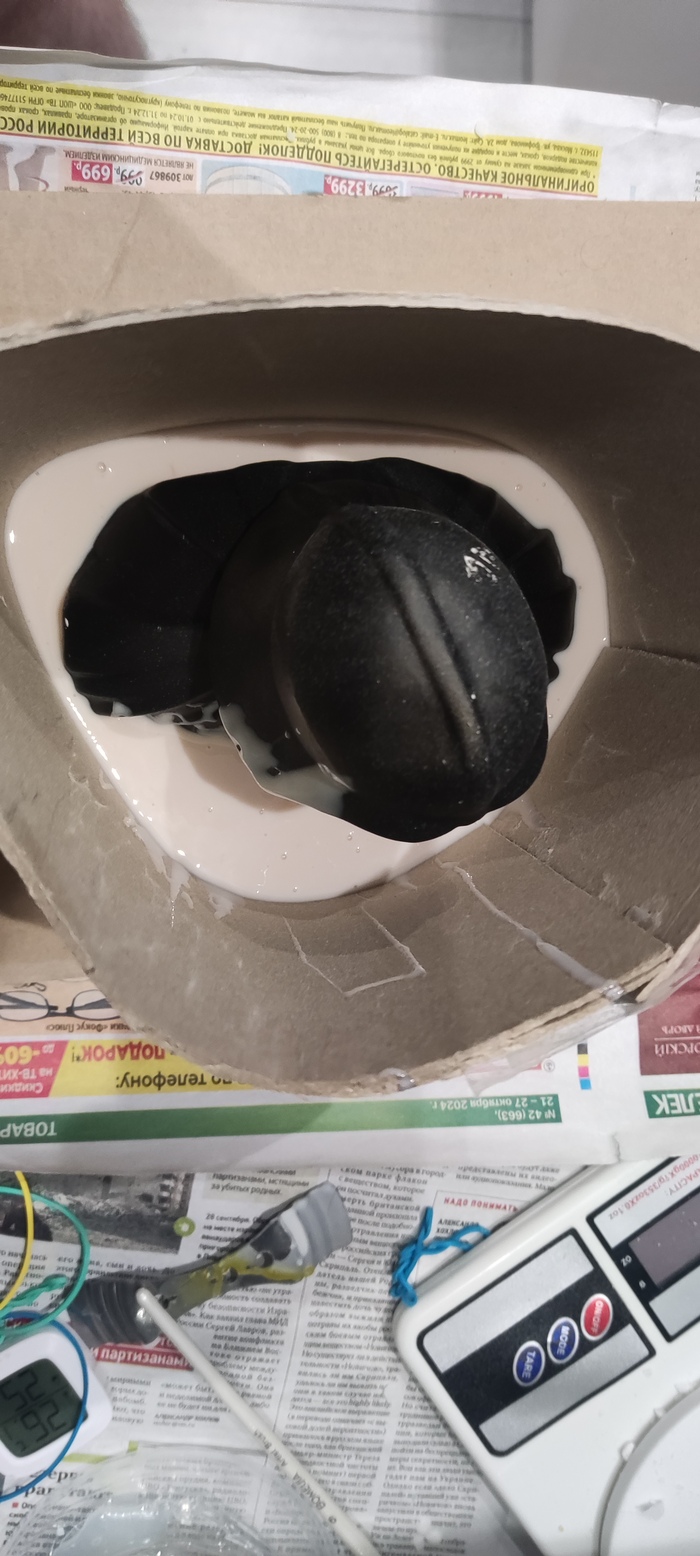

Статуэтка большая и с опалубкой возникли проблемы. Вначале я ее сделал из картона, но по итогу склейка дала трещину и силикон вытек...неприятная была ситуация. Силикон сложно оттирается и он очень липкий. Так что спирт вам в помощь)

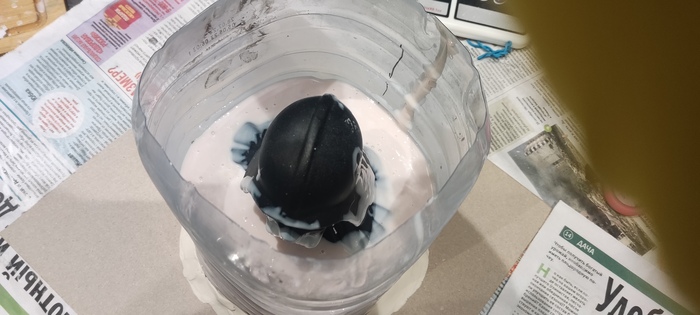

Во второй раз использовал пятилитровую пластиковую бутылку.

Застывает раствор 16-20 часов. А после остаётся осторожно вынуть статуэтку.

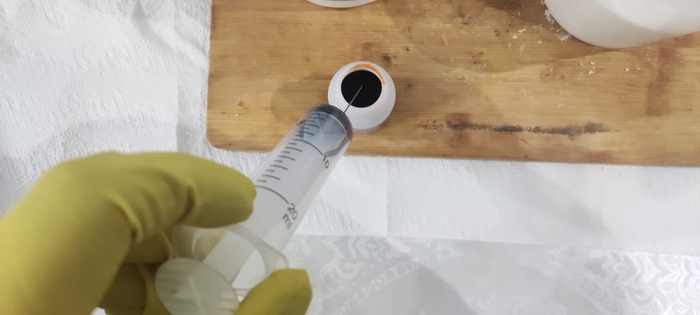

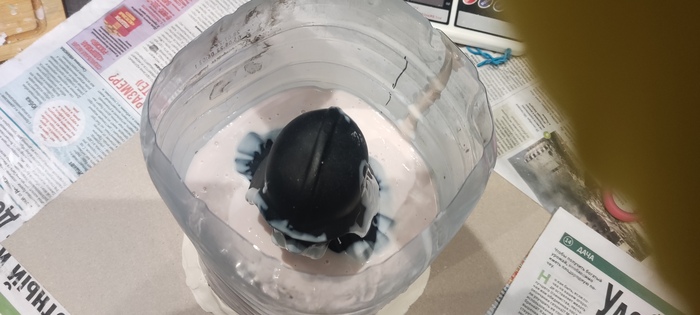

А теперь остаётся залить воск. Хотелось бы свечу сделать наиболее каноничной, поэтому использовал черный краситель для воска. Но как выяснилось чистый черный оттенок достаточно проблематично получить, поэтому первая свеча вышла серой)

Прилагаю процесс заливки воска.

Общий вес свечи вышел 700г и пришлось ее заливать 2 раза. В ковшик входит только 500г воска. И самое сложное для меня -это подбор правильного фитиля...с первого раза угадать сложно. А когда свеча такая большая, то это очень трудозатратный процесс.. для ориентировочного подбора можете воспользоваться данной табличкой, но она ориентировочная:

Ну вот как-то так) А теперь давайте перейдем к полученным свечам

Это первая свеча по данному молду. Вышла, как вы можете видеть, не очень хорошо. Цвет вышел не черным, а серым. И я ее очень поспешно вынул из молда, поэтому она сломалась в области шеи. Для остывания такой большой свечи нужно куда больше, чем 6 часов....

А это вторая. Вышла гораздо лучше, правда цвет все равно не совсем черным вышел. После я её покрыл слоем лака

Так же прилагаю фото горения данных свеч

На этом все! Спасибо, что дошли до конца поста! Надеюсь он был полезным и интересным. До новых встреч!

Веками диагноз «сахарный диабет» звучал как смертный приговор. Еще врачи Древнего Рима описывали мучительные симптомы: неутолимую жажду, истощение, потоки мочи. В XVII веке английский врач Томас Уиллис, попробовав мочу больного на вкус, обнаружил ее сладость, но лечения так и не нашел. К XIX веку стало ясно: болезнь связана с поджелудочной железой. В 1889 году немецкие ученые Йозеф фон Меринг и Оскар Минковский удалили ее у собак и увидели развитие диабета, причем ключевой подсказкой стали мухи, слетавшиеся на сладкую мочу подопытных животных. Пауль Лангерганс еще в 1869 году открыл в железе таинственные «островки», но их функцию не понял. Позже Эрнест Шарпи-Шефер предположил: именно там вырабатывается вещество, регулирующее сахар. Множество ученых пытались выделить этот гормон, но экстракты разрушались пищеварительными ферментами железы. Прорывная идея пришла из работы русского исследователя Леонида Соболева (1900 г.): он доказал, что при перевязке протоков поджелудочной железы пищеварительные клетки атрофируются, а островки остаются нетронутыми.

Фредерик Бантинг родился 14 ноября 1891 года в фермерской семье в Аллистоне (Канада), он был младшим из пяти детей. Изначально послушный воле родителей, Фредерик поступил на богословский факультет Университета Торонто, но быстро осознал свое призвание к медицине и перевелся на медицинский курс. Его обучение прервала Первая мировая война: в 1916 году, получив степень бакалавра медицины, он добровольно отправился на фронт во Францию, где служил военным хирургом. В битве при Камбре (1918) Бантинг получил тяжелое осколочное ранение в правое предплечье. Несмотря на рекомендации коллег об ампутации, он настоял на сохранении руки. За проявленный героизм он был награжден Военным крестом.

После войны, в 1919 году, Бантинг вернулся в Канаду, столкнувшись с трудностями начала мирной жизни. Он пытался открыть частную практику , но пациентов катастрофически не хватало. Чтобы выжить, он работал ассистентом профессора анатомии в Университете Западного Онтарио. Именно в этот период его преследовали воспоминания о двух личных трагедиях: в детстве он потерял близкого друга, а позже и сестру, умерших от диабета. Их мучительная смерть стала для него постоянным напоминанием о бессилии медицины

Вечером 30 октября 1920 года, готовясь к лекции, он прочел статью Мозеса Баррона о случае закупорки протоков поджелудочной железы камнями, при которой у пациента развилась атрофия, но диабета не было. И Бантинга осенило: если искусственно перевязать протоки у животных, дождаться атрофии пищеварительных клеток, то можно извлечь инсулин из неповрежденных островков, избежав разрушения ферментами. И с этой мыслью он пришел к профессору Джону Маклеоду, эксперту по диабету из Университета Торонто. Тот скептически отнесся к идее, считая, что слишком много ученых уже потерпели неудачу. Но под натиском Бантинга Маклеод выделил ему лабораторию на лето, подопытных собак и студента-ассистента. Им стал 22-летний Чарльз Бест, выбранный по жребию.

Работа началась в мае 1921 года. Бантинг, не имевший опыта в физиологии, и Бест, лишь недавно освоивший анализ крови, действовали методом проб и ошибок. Из первых 19 собак 14 погибли от сепсиса или кровопотери. У одной группы собак удаляли поджелудочную железу, вызывая диабет. У другой - перевязывали протоки и ждали 6-8 недель, пока ткань не атрофировалась. Затем атрофированную железу измельчали, замораживали в солевом растворе и фильтровали. Полученный экстракт они назвали «ислетин» (от англ. islet - островок).

27 июля 1921 года подопытной собаке с удаленной поджелудочной железой, находящейся в предкоматозном состоянии с высоким сахаром и ацетоном в моче, ввели экстракт. Через несколько часов уровень глюкозы в крови упал, а ацетон исчез. После второй инъекции собака прожила еще 7 дней - до окончания запаса экстракта. Позже, используя поджелудочные железы телят с бойни, ученые смогли поддерживать жизнь другой собаки уже 70 дней. Когда Маклеод вернулся из отпуска и увидел результаты, он подключил к работе биохимика Джеймса Коллипа для очистки экстракта. Именно по предложению Маклеода «ислетин» был переименован в «инсулин».

11 января 1922 года Бантинг и Бест впервые вкололи инсулин себе, убедившись в относительной безопасности. В тот же день, 11 января, 14-летний Леонард Томпсон, умиравший от диабета в коме (вес 29 кг, сильный запах ацетона), получил первую инъекцию. Однако препарат был недостаточно очищен, и у мальчика возникла сильная аллергическая реакция. После экстренной доработки экстракта Коллипом, 23 января мальчику ввели новый вариант. Результат оказался настоящим чудом: уровень сахара резко снизился, кома отступила, и ребенок начал быстро набирать вес. Вскоре Бантинг спас своего друга-врача Джо Джилькриста, а потом и 10-летнюю Женеву Штикельбергер - ей инъекцию сделали прямо на перроне вокзала в Торонто, так как она была в критическом состоянии. Весть о чудесном спасении разнеслась мгновенно. В Торонто хлынули больные со всего мира.

В 1923 году Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине Бантингу и Маклеоду. Бантинга возмутило, что его верный помощник Чарльз Бест не был включен в число лауреатов. Он публично заявил: «Инсулин принадлежит не мне, он принадлежит миру» и отдал половину своей премии Бесту. Маклеод, в свою очередь, разделил свою часть с биохимиком Коллипом. Открытие, однако, сопровождалось и конфликтами: Бантинг и Бест спорили с Маклеодом и Коллипом за приоритет открытия и признания заслуг, а румынский ученый Николае Паулеску обвинил канадцев в плагиате, ссылаясь на свои более ранние работы по выделению активного вещества из поджелудочной железы, которое он назвал «панкреин». Несмотря на эти споры, промышленное производство инсулина началось уже в 1923 году.

Последствия открытия инсулина были поистине революционными. Диабет из смертельного приговора превратился в управляемое хроническое состояние. Пациенты, подобно Леонарду Томпсону, смогли прожить с диабетом десятилетия полноценной жизни. Технологии лечения постоянно эволюционировали. Первые препараты были неочищенными, вызывали абсцессы и аллергию. Важными этапами стали: создание НПХ-инсулина с продленным действием в 1946 году, внедрение человеческого генно-инженерного инсулина в 1982 году, изобретение удобных шприц-ручек в 1985 году и развитие инсулиновых помп с системами непрерывного мониторинга глюкозы. Глобальное значение открытия невозможно переоценить: оно не только спасло и продолжает спасать сотни миллионов жизней, но и стало моделью для развития всей гормональной терапии. В знак признания заслуг Фредерика Бантинга Всемирный день борьбы с диабетом отмечается в его день рождения -14 ноября.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Крепость Измаил, возникшая как торговое поселение в устье Дуная в начале XVI века, к XVIII столетию превратилась в ключевой опорный пункт Османской империи. Расположенная на перекрестке путей из Галаца, Хотина и Килии, она контролировала переправы через Дунай и выход к Чёрному морю. Первые укрепления появились здесь лишь в 1588–1589 гг. - земляные валы и рвы, возведенные под руководством духовного лица Мехмед-аги, а не военного инженера. К 1770 году Измаил оставался преимущественно деревянно-земляной крепостью с каменными элементами лишь на отдельных бастионах. Его гарнизон традиционно занимался не столько обороной, сколько поддержкой работорговли и сбором налогов с купеческих караванов, что регулярно провоцировало набеги запорожских казаков.

В контексте Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Измаил приобрел особое значение. Императрица Екатерина II стремилась закрепить влияние России в Северном Причерноморье, продолжив дело Петра I. После разгрома главных турецких сил при Рябой Могиле и Ларге командующий Первой армией Пётр Румянцев поручил генерал-поручику Николаю Репнину очистить от турок нижнее течение Дуная. Успех этой миссии мог перерезать коммуникации османских войск в Бессарабии и открыть путь к Балканам.

К июлю 1770 года ситуация для турок катастрофически ухудшилась. После сокрушительного поражения 150-тысячной турецкой армии при Кагуле 20-тысячный отряд конницы начал беспорядочное отступление к Измаилу. Корпус Репнина, преследовавший противника, насчитывал лишь 7-8 тыс. человек: четыре пехотных каре, три гусарских полка и отряды донских казаков.

Турецкие силы формально составляли около 4-5 тыс. человек гарнизона, усиленного остатками разбитых при Кагуле частей. Однако моральный дух турков был подорван донельзя. Деморализованные солдаты взбунтовались, пытаясь захватить суда для бегства за Дунай. Командование утратило контроль, а местное население (молдаване, валахи) открыто симпатизировало русским, видя в них освободителей от османов из. Русские же силы, несмотря на численный перевес турок внутри крепости, отличались высокой выучкой и боевым духом после недавних побед. Важнейшую роль сыграла разведка, достоверно выявившая хаос и панику в рядах противника.

26 июля (5 августа) 1770 года турецкая конница, не приняв боя под стенами Измаила, бежала по направлению к Килии. Репнин, убедившись по данным разведки, что крепость не готова к обороне и охвачена паникой, направил к её воротам генерал-майора Григория Потёмкина с тремя батальонами пехоты. После короткой перестрелки и переговоров турецкий гарнизон капитулировал. Потери русских были минимальны: 11 убитых и 10 раненых. В плен сдались 156 офицеров и солдат, а в качестве трофеев взяты 37 пушек, 8760 ядер, 96 бочек пороха и значительные запасы продовольствия.

Успех обеспечили не только военное присутствие и угроза штурма, но и грамотная психологическая обработка противника. Репнин, следуя инструкциям Румянцева, активно оповещал осаждёных следующим посланием:

«Ея Императорское Величество, моя Всемилостивейшая Государыня, по природному своему великодушию и человеколюбию, повелевает нам сохранять, сколько возможно, от напрасного пролития кровь человеческую. Покоритель победоносному оружию премудрой моей Монархини. Я обещаю оставить вам жизнь, дать свободу и отпустить с вами ваше имение»

Этот разумный гуманизм выгодно контрастировал с жестокостью и некомпетентностью османского командования, что сыграло решающую роль в деморализации гарнизона и его капитуляции.

Падение Измаила имело значительные военно-стратегические последствия. Крепость немедленно стала главной опорной базой новой русской Дунайской флотилии. Инженерный генерал Илларион Кутузов (отец знаменитого полководца) и артиллерист Унгерн фон Штернберг занялись срочным укреплением фортификаций. Полковник Дмитрий Ивков, назначенный комендантом, организовал верфи для строительства судов, привлекая русских мастеровых. Взятие Измаила также способствовало росту влияния России в регионе. Около 250 молдаван из окрестных сёл добровольно вступили в русскую армию чтобы сражаться против турок. Уже 9 августа (20 августа) корпус Репнина двинулся дальше, к сильной крепости Килия. После четырёхчасового боя и умелых переговоров (Репнин дал туркам лишь 6 часов на размышление вместо запрошенных ими трёх суток) 18 августа (29 августа) 1770 года и эта крепость капитулировала. Однако окончательная судьба Измаила была решена мирным договором. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года Измаил был возвращён Османской империи. Уроки относительно легкого падения крепости в 1770 году заставили османов начать её масштабную модернизацию под руководством французских инженеров, что, впрочем, не спасло её от легендарного и кровопролитного штурма войсками Суворова в декабре 1790 года, про которое я обязательно позже тоже напишу.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

25 июля 1907 года стало поворотной датой в истории мировой науки и техники. В этот день русский физик Борис Львович Розинг, профессор Петербургского технологического института, подал в российское патентное ведомство заявку на «Способ электрической передачи изображений на расстояние». Этот документ зафиксировал принцип, легший в основу современного телевидения. Хотя сам термин «телевидение» тогда еще не использовался, Розинг описал его суть - передачу движущихся изображений с помощью электрических сигналов. Заявка № 18076, официально утверждённая 30 октября 1910 года, закрепила за Россией приоритет в этой области и открыла путь к технологической революции.

К концу XIX века научное сообщество активно искало способы передачи изображений на расстояние. Доминировали механические системы, наиболее известной из которых был диск Нипкова (1884 г.), позволявший разлагать изображение на элементы с помощью вращающегося перфорированного диска. Однако эти системы имели существеные недостатки: низкое разрешение, малую скорость передачи, ограниченные возможности для увеличения размера картинки. Передаваемые изображения напоминали расплывчатые силуэты без полутонов. Параллельно шло изучение свойств катодных лучей (электронных пучков). Карл Фердинанд Браун создал прототип электронно-лучевой трубки в 1897 году, но её применение виделось им в осциллографии. Розинг, внимательно следивший за достижениями физики, понял, что именно скорость и управляемость электронного луча электрическими или магнитными полями - ключ к решению проблемы «электрической телескопии» (прообраз телевидения). Его интуиция подсказала, что будущее за полностью электронными системами, свободными от инерционности механических компонентов.

Борис Львович Розинг родился 5 мая 1869 года в Санкт-Петербурге в семье образованного чиновника, статского советника Льва Николаевича Розинга. С детства проявив способности к точным наукам и гуманитарным дисциплинам, он в 1887 году окончил Петербургскую Введенскую гимназию с золотой медалью, а в 1891 году - физико-математический факультет Петербургского университета с дипломом первой степени. Уже в 1892 года он стал преподавателем Петербургского технологического института, а с 1895 года преподавал физику в Константиновском артиллерийском училище. Розинг так же продвигал высшеее женское образование в России, будучи деканом электромеханического факультета Петербургских женских политехнических курсов (с 1906 г.), позднее преобразованных в Женский политехнический институт. Розинг свободно владел несколькими языками, следил за мировыми научными тенденциями и активно участвовал в работе Русского технического общества и Русского физико-химического общества. С 1897 года он начал проводить активные исследования в области передачи изображения на расстояние и это задача его увлекла на ближайшее десятилетие.

Розинг поставил перед собой задачу создать систему, где электронный луч был бы основным инструментом воспроизведения изображения. Это был радикальный отход от всех существовавших проектов. К 1907 году его концепция оформилась в законченную схему. На передающей стороне свет от объекта через объектив попадал на фотоэлемент с селеновым покрытием. Яркость света в каждой точке влияла на электрическое сопротивление селена, модулируя ток в цепи. Для последовательного «обследования» объекта (развёртки) Розинг использовал систему вращающихся зеркал - единственный механический элемент в его схеме. Это устройство построчно сканировало изображение, преобразуя его в изменяющийся электрический сигнал. Ключевой прорыв заключался в приеме и воспроизведении: модулированный ток подавался на электронно-лучевую трубку (прообраз кинескопа, трубка Брауна). Электронный луч внутри трубки, управляемый электромагнитными катушками, синхронно с передающим сканером пробегал по флуоресцирующему экрану. Сила тока, зависящая от яркости точки передаваемого изображения, управляла интенсивностью луча. Там, где луч был ярче, экран светился сильнее. Так, точка за точкой, строка за строкой (при скромном разрешении в 12 строк), на экране воссоздавалось исходное изображение. Суть революции Розинга заключалась в использовании электронного луча для формирования изображения на приёмнике, что открывало путь к высокой скорости развёртки и передаче движущихся картинок.

25 июля 1907 года Борис Розинг отправил заявку на получение патента, но будущий Патент № 18076 был официально выдан в России только 30 октября 1910 года. А 22 мая 1911 года, в лаборатории Технологического института, Розинг провел свою демонстрацию. Борис передал изображение простейшей фигуры - светящейся решётки из четырёх белых полос на тёмном фоне на экран сконструированного им кинескопа. Это событие считается первой в мире телевизионной передачей, доказавшей возможность электронного принципа. Важность изобретения быстро оценили за рубежом: патенты были получены в Англии (1908), Германии (1909), а в 1911 году усовершенствованная система была запатентована в США. В 1912 году Русское техническое общество присудило Розингу золотую медаль и премию имени К.Ф. Сименса - «за заслуги в области электрической телескопии».

Революция и Гражданская война резко изменили жизнь Бориса. Зимой 1918 года он переехал в Екатеринодар (Краснодар), где сыграл ключевую роль в создании первого вуза на Северном Кавказе - Кубанского политехнического института (ныне Кубанский государственный технологический университет), став его проректором и деканом. Там же он основал физико-математическое общество и работал над книгой «Электрическая телескопия» (1923 г.), теоретически обосновав превосходство электронных систем над механическими. Вернувшись в Петроград в 1923 году, Розинг продолжил преподавать в Технологическом институте, а с 1924 года как старший научный сотрудник Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории (ЛЭЭЛ) получил возможность воссоздать и усовершенствовать свою телесистему. Однако в апреле 1931 года он был арестован в связи с подозрением оказания финансовой помощи контрреволюционерам. В результате судебного разбирательства был вынесен суровый приговор - ссылка на 3 года в Котлас ( Архангельская область) без права научной деятельности. Благодаря заступничеству научной общественности его в конце 1931 года перевели в Архангельск, где он устроился лаборантом на кафедре физики Лесотехнического института. Здесь, в условиях ссылки, он продолжал заниматься наукой и читать лекции. 20 апреля 1933 года Борис Львович Розинг скоропостижно скончался в Архангельске от кровоизлияния в мозг. Лишь в 1957 году он был полностью реабилитирован.

Значение патента Розинга и его работ вышло далеко за рамки конкретной технической реализации 1911 года. Прежде всего, Розинг впервые в мире предложил и реализовал ключевой принцип - использование электронно-лучевой трубки (кинескопа) для воспроизведения изображения. Этот принцип стал основой всех телевизионных систем на протяжении более полувека.

Работа Розинга является неоспоримым доказательством российского приоритета в создании принципиальной схемы электронного телевидения. Его идея электронной развертки кардинально превосходила механические системы по потенциалу качества, скорости и размера изображения, сделав массовое телевидение технически возможным. Хотя первые вещательные системы в СССР (с 1934 г.) и других странах ещё использовали механику, их переход на электронику после Второй мировой войны был предопределён прорывом Розинга. Несмотря на трагическую личную судьбу, имя Розинга заняло достойное место в истории науки. Его могила в Архангельске - памятник культурного наследия, мемориальные доски установлены в Санкт-Петербурге и Краснодаре, а памятники и бюсты увековечили его вклад.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

К 1837 году воздухоплавание получило очень интенсивное развитие в Европе, а вот парашюты оставались экзотикой. Первые проекты появились еще в эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи в 1483-1518 гг. описал «шатер из прокрахмаленного полотна» для спуска с высоты, ограничившись эскизами. В 1617 году Фаусто Веранчио совершил прыжок с башни в Венеции, используя квадратный парашют из натянутого паруса. Позже, в 1802 году, французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен в Лондоне выполнил первый публичный прыжок с парашютом, прикрепленным к воздушному шару. Его конструкции были неустойчивы - купол раскачивался при спуске, но технологии считались относительно безопасными. Но Роберт Кокинг, 54-летний британский инженер и бывший сотрудник Королевской обсерватории, усомнился в эффективности парашютов Гарнерена и предложил свою, коническую версию парашюта.

Роберт Кокинг родился в 1776 году в семье английского священнослужителя и был при жизни инженером, астрономом и изобретателем, чья жизнь оборвалась в ходе испытания парашюта собственной конструкции. До своего рокового прыжка он заслужил уважение в обществе как талантливый механик и оптик. Более 20 лет Кокинг проработал ассистентом в Королевской обсерватории в Гринвиче под руководством знаменитого астронома Джорджа Бидделя Эйри. Его основной обязанностью было обслуживание и усовершенствование точных астрономических инструментов - хронометров, телескопов, секстантов. Эта работа требовала углубленного понимания механики, математики и свойств материалов, что позже повлияло на его интерес к парашютам. К 54 годам он оставил службу в обсерватории, но сохранил страсть к инженерным решениям сложных задач, особенно в зарождающейся области воздухоплавания.

Кокинг был хорошо знаком с конструкцией парашютов своего времени, особенно с моделью француза Андре-Жака Гарнерена, чьи прыжки в Лондоне в начале XIX века вызывали сенсацию. Однако Гарнерен использовал классический куполообразный парашют из белого шелка, который сильно раскачивался при спуске, что делало приземление опасным и непредсказуемым. Кокинг, опираясь на свой инженерный опыт, пришёл к выводу, что коническая форма решит проблему стабильности. Он рассчитал, что конус, направленный вершиной вниз, создаст более предсказуемое аэродинамическое сопротивление и исключит боковые колебания. Для реализации идеи он выбрал ирландский лён (более дешёвый, но менее прочный, чем шелк у Гарнерена) и укрепил конструкцию металлическими спицами, создав жесткий каркас диаметром около 10 метров. Это был радикальный отход от мягких куполов - Кокинг верил, что его «воздушный конус» совершит революцию в безопасности воздухоплавателей.

24 июля 1837 года на глазах у 10 000 зрителей в лондонском парке Воксхолл-Гарденс Кокинг решил продемонстрировать своё изобретение. Парашют был подвешен под большим аэростатом, наполненным светильным газом, но необычным способом -конусом вниз. Сам изобретатель разместился в маленькой корзине, прикрепленной к вершине конуса. План предусматривал подъём на высоту 1.5 км, после чего Кокинг должен был перерезать трос, соединяющий парашют с шаром. Однако уже на высоте около 500 метров конструкция начала разрушаться. Под тяжестью Кокинга и корзины металлические спицы погнулись, а лён не выдержал нагрузки. Крепления парашюта неожиданно отделились от шара раньше времени. Свернувшийся конус не раскрылся, превратившись в беспомощный ком ткани. Аэростат, резко облегченный, стремительно ушёл вверх. Падение длилось не более 10 секунд. Тело Кокинга и обломки конструкции рухнули на поле в нескольких сотнях метров от толпы. Смерть наступила мгновенно. Расследование показало, что трагедия стала следствием сочетания просчётов: недостаточной прочности материалов, неучтённых нагрузок на каркас и, возможно, преждевременного освобождения парашюта из-за деформации.

Трагический случай с Робертом Кокингом стал важным этапом в истории развития парашютных технологий, несмотря на его неудачный исход. Этот инцидент имел несколько ключевых последствий для дальнейшего прогресса в области воздухоплавания. Во-первых, он четко продемонстрировал технические недостатки существовавших в то время конструкций парашютов, в частности проблемы, связанные с использованием жесткого каркаса и неподходящих материалов, что заставило конструкторов пересмотреть свои подходы. Во-вторых, этот случай стал первым официально зафиксированным смертельным исходом при испытании парашюта, что привело к серьезному переосмыслению вопросов безопасности в воздухоплавании. В результате власти Великобритании были вынуждены ввести временные ограничения на проведение подобных экспериментов, что стимулировало разработку первых нормативных требований к подобным устройствам. Кроме того, даже неудачный опыт Кокинга предоставил ценные данные для последующих исследований, позволив другим изобретателям избежать аналогичных ошибок.

Таким образом, несмотря на трагический финал, эксперимент Кокинга внес существенный вклад в развитие парашютных систем, ускорив процесс их совершенствования и повышения надежности.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

К середине XIX века Санкт-Петербург, стремительно разраставшийся как экономический и административный центр, столкнулся с острой транспортной проблемой. Для большинства жителей (рабочих, ремесленников, мелких служащих) единственным доступным способом передвижения оставались пешие переходы, так как извозчики были привилегией зажиточных слоев. Попыткой решения стал омнибус, многоместная конная карета, появившаяся в 1830-х годах. Однако его вместимость (10-16 человек) и скорость оказались недостаточными для города с населением, превышавшим уже 500 тысяч человек. К тому же омнибусы сильно трясло на неровных мостовых, а стоимость проезда в 10 копеек была слишком высокой для бедняков. Ситуацию усугубляли растущие промышленные зоны на окраинах, куда ежедневно стекались тысячи работников. Городу требовался транспорт, способный перевозить массы людей быстро, дешево и по фиксированным маршрутам. Идею подсказали железные дороги: рельсы значительно снижали трение, позволяя лошадям тянуть гораздо более тяжелые вагоны с меньшими усилиями. Первые грузовые конно-рельсовые линии в России появились под Петербургом еще в 1854 году, а к 1860 году их проложили и в самом городе для доставки товаров, что подготовило почву для пассажирского варианта.

Сама конка представляла собой вагон на рельсах, запряженный одной-двумя лошадьми под управлением кучера. Ключевой особенностью были двухэтажные вагоны с открытым верхним ярусом. Места на верхнем ярусе стоили дешевле (2 копейки против 5 копеек в закрытой нижней части), но женщинам там ездить воспрещалось. Линии были преимущественно однопутными, с разъездами через каждые 1-1.5 км. На конечных остановках лошадей перепрягали вручную, так как кольцевых разворотов не существовало. На крутых подъемах, например у мостов, использовали форейторов - подростков, подпрягавших дополнительных лошадей. Для пассажиров существовали строгие правила: запрещалось курить (кроме верхнего яруса), плевать, входить в грязной одежде или с животными, а мужчины при входе обязаны были кланяться дамам.

Испытание конки на Невском проспекте 22 июля 1863 года стало кульминацией трехлетней подготовки. Инициатором выступило «Первое товарищество конно-железных дорог», объединившее аристократов (графов Адлерберга и Строганова) и купцов. Хотя грузовые конно-рельсовые линии действовали с 1860 года, пассажирская конка потребовала специальной адаптации: вагоны оснастили скамьями для сидения, сигнальными колокольчиками и более надежными тормозами. В день испытания вагон, запряженный парой лошадей, проехал по проложенным рельсам от Адмиралтейской площади к Николаевскому мосту. Несмотря на скромную скорость (всего 8–12 км/ч), конка произвела настоящий фурор. Жители высоко оценили невиданную ранее плавность хода, обеспеченную рельсами, и доступную цену билета. Успех испытания был столь очевиден, что уже через месяц, 27 августа 1863 года, открылись первые регулярные пассажирские линии: от Площади Восстания по Невскому проспекту до Стрелки Васильевского острова и от Адмиралтейской площади по Конногвардейскому бульвару до 6-й линии.

Последствия внедрения конки были поистине революционными для города. Прежде всего, она оказала огромный социальный эффект: только за первый год эксплуатации конка перевезла 1 миллион пассажиров. Она стала настоящим символом демократизации городского транспорта, предоставив рабочим, служащим и студентам доступ к относительно быстрому и дешевому перемещению по городу. Это стимулировало бурное расширение сети: к 1910 году в Петербурге действовало уже 30 линий конки общей протяженностью около 140 км. Вагоны курсировали от самого центра до отдаленных окраин, хотя интервалы движения на периферии могли достигать 30 минут. Развитие конки потребовало создания специальной инфраструктуры: появились первые коночные парки (первый - на Лиговском проспекте, 40) и ремонтные мастерские. Она также стимулировала техническое развитие: уже в 1870-х годах начались эксперименты с альтернативной тягой, на окраинах пробовали запускать паровые трамваи, а на Невском даже испытывали газомоторные вагоны. Однако закат конки был неизбежен с появлением более совершенного транспорта. С 1907 года ее начал активно вытеснять электрический трамвай, развивавший скорость до 20 км/ч и не требовавший содержания большого количества лошадей. Окончательно конка исчезла с улиц Петербурга в 1917 году, в условиях военного времени и острой нехватки фуража для лошадей.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

До середины XIX века человечество зависело от тусклого и опасного освещения: лучин, восковых свечей, керосиновых ламп и газовых рожков. Хотя принцип электрической дуги был известен с начала века благодаря работам Василия Петрова и Гемфри Дэви, практического применения он не находил. Множество изобретателей бились над созданием надежного источника света, но их разработки оставались лишь лабораторными диковинками. Например, в 1840-х–1860-х годах англичанин Де ла Рю экспериментировал с платиновой нитью, а Генрих Гёбель в Германии создал прототип с обугленной бамбуковой нитью, однако все эти устройства были недолговечны и непригодны для массового использования. Для настоящего прорыва требовался принципиально новый подход, в котором и приуспел русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин.

Александр Николаевич Лодыгин, родившийся 18 октября 1847 года в селе Стеньшино Тамбовской губернии, происходил из обедневшего дворянского рода. Семейная традиция предписывала ему военную карьеру, что привело его в Воронежский кадетский корпус, а затем в юнкерское училище в Москве. Однако, прослужив менее двух лет в 71-м Белёвском полку, он в 1870 году совершил радикальный шаг - вышел в отставку, разорвав связь с семьей. Чтобы финансировать свои амбициозные проекты, Александр устроился молотобойцем на Тульский оружейный завод. В этот жизненный период он вступил на путь изобретателя. Его ум генерировал смелые идеи, такие как «Электролёт» - летательный аппарат с электрическим двигателем и двумя винтами (прообраз вертолёта), способный поднимать 32 тонны груза, и автономный водолазный аппарат с электролитическим получением кислорода, ставший прототипом акваланга. Отвергнутый российским военным ведомством, Лодыгин предложил «электролёт» Франции во время франко-прусской войны. Получив 50 тысяч франков, он отправился в Париж, но по пути столкнулся с кражами чертежей и арестом по подозрению в шпионаже. Поражение Франции похоронило проект «электролёта» однако именно во время работы над ним у Лодыгина родилась новая идея, которая являлась следствием решения проблемы освещения кабины аппарата. Так начался его путь к изобретению лампы накаливания.

Вернувшись в Петербург, Лодыгин углубился в изучение физики и химии, посещая лекции в Технологическом институте. Его первые опыты с железной проволокой в качестве нити накала закончились неудачей. Успех пришел лишь тогда, когда он поместил угольный стержень диаметром 2 мм в стеклянную колбу, из которой тщательно откачал воздух. Этот вакуум был ключевым, так как предотвращал окисление раскаленного угля, а герметичность колбы обеспечивала стабильность свечения. Уже в 1872 году изобретатель совершил несколько важных шагов: он публично продемонстрировал свои лампы в физической аудитории Технологического института, затем осветил магазин Флорана на Морской улице и Одесскую улицу в Петербурге, где его фонари проработали беспрецедентные два месяца вместо прежних 30-40 минут, и, наконец, подал официальное «прошение на привилегию» - патентную заявку 12 октября 1872 года. Устройство лампы Лодыгина было одновременно простым и гениальным: два медных стержня надежно удерживали угольный электрод, а провода подавали ток через оправу в основании - конструкция, узнаваемая и в современных лампах. Интересно, что международное признание пришло к нему раньше отечественного: к 1873 году Лодыгин уже получил патенты в Австро-Венгрии, Великобритании, Франции, Италии и даже Индии с Австралией. И только 22 июля 1874 года была официально оформлена Российская привилегия под №1619.

Получение патента стало для Лодыгина настоящим триумфом: Петербургская академия наук присудила ему Ломоносовскую премию в 1000 рублей, назвав изобретение «переворотом в вопросе об освещении». Было создано «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°», задуманное для коммерческого внедрения ламп. Однако успеха не вышло -компания быстро обанкротилась из-за нехватки финансирования и жесткой конкуренции с более яркой, но менее долговечной «свечой Яблочкова». Неспособный продлить американский патент из-за финансовых трудностей, Лодыгин в итоге потерял права на него в США. Этот коммерческий провал и отсутствие поддержки на родине подтолкнули его к эмиграции в 1884 году. За 23 года жизни за границей он многое успел: организовал производство ламп в Париже совместно с де Лилем («Лодыгин и де Лиль»), совершил новый технологический прорыв, разработав в 1893 году лампы с вольфрамовой нитью и спиралью, которые легли в основу всех современных лампочек, построил в США завод по производству тугоплавких металлов, а также создал электропечи для плавки металлов и даже работал над электромобилями. В 1906 году ключевые патенты на вольфрамовые лампы были куплены гигантом General Electric, компанией, которая прочно ассоциировалась с именем Томаса Эдисона, хотя американец, по сути, лишь усовершенствовал и довел до массового производства идеи, фундамент которых заложил Лодыгин.

Возвращение в Россию в 1907 году подарило изобретателю новую надежду. Он преподавал в Электротехническом институте, проектировал трамвайные подстанции в Петербурге, разрабатывал планы электрификации Олонецкой и Нижегородской губерний, стремясь принести пользу родной стране. Однако Февральская революция 1917 года и последовавшие за ней материальные трудности вынудили его вновь уехать в США. Хотя новое советское правительство впоследствии приглашало его вернуться и участвовать в грандиозном плане ГОЭЛРО (план электрофикации страны), но пожилой изобретатель отказался. Александр Николаевич Лодыгин умер в Бруклине 16 марта 1923 года, оставив миру не только лампу накаливания, но и десятки других изобретений - от передовых электропечей до аппаратов для сварки.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!