Календарь событий

119 постов

119 постов

15 постов

12 постов

47 постов

19 постов

11 постов

2 поста

5 постов

Здравствуйте читатели! Сегодня я хочу поделиться изготовлением новой свечи. На этот раз захотелось сделать свечу по облику темного лорда ситха (или сита??)- Дарта Вейдера. Процесс изготовления стандартный, который уже неоднократно описывал в своих постах, но ещё раз повторюсь (стоит ли процесс производства выкладывать в дальнейшем, так как технологию изготовления я уже описывал в своих предыдущих постах?)

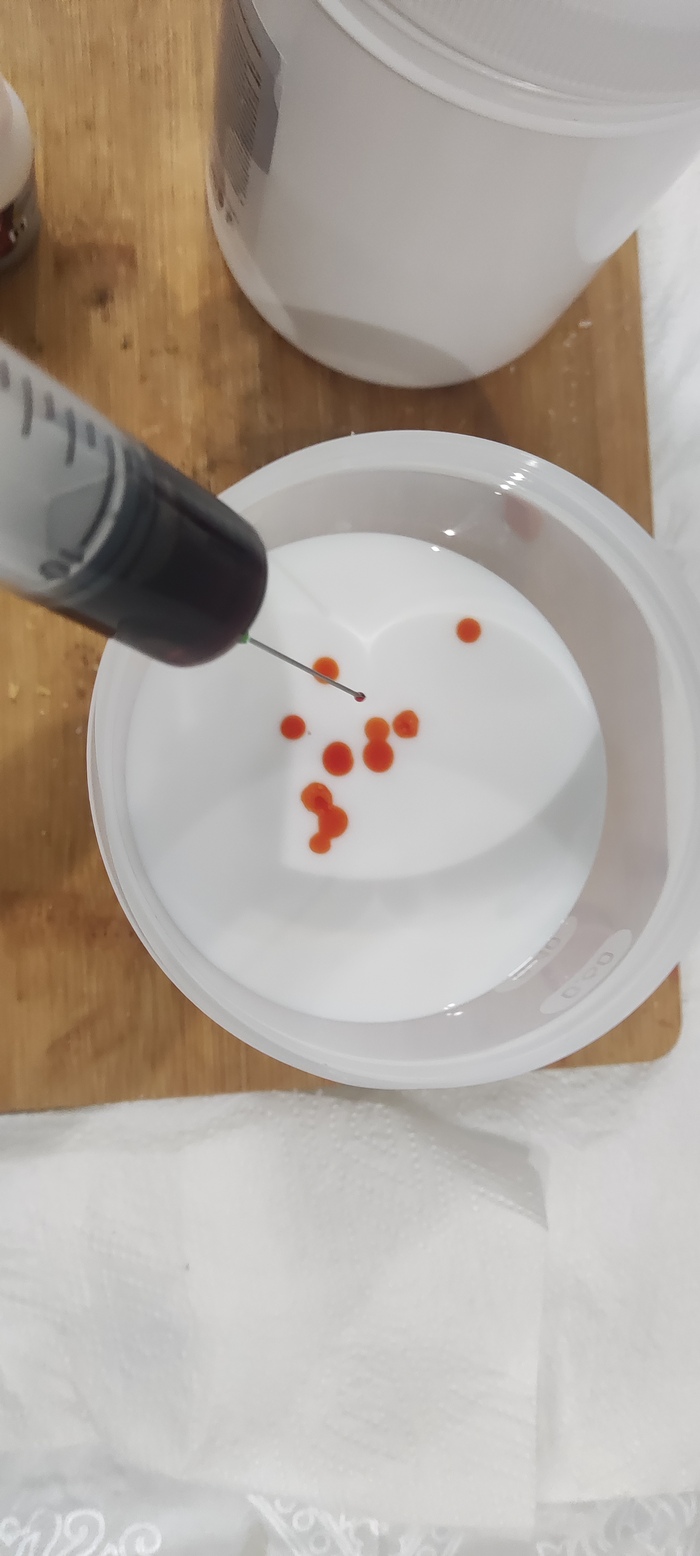

Для начала нужно выбрать форму (мастер-модель) для свечи. В качестве формы выбрал данную гипсовую статуэтку:

Затем необходимо сделать силиконовый молд по данной статуэтке. Использовал двухкомпонентный силиконовой раствор на основе олова, с твердостью по "шору" 20.

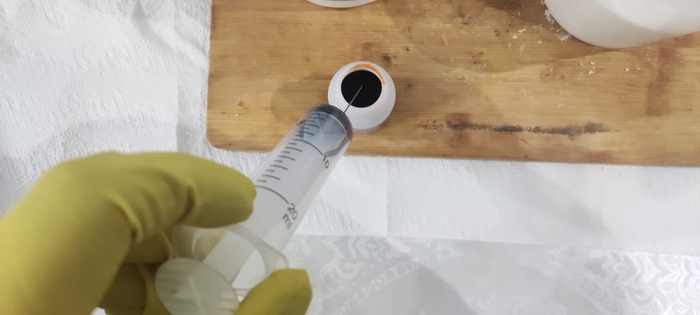

Затем смешиваем компонент А и компонент В в пропорции 100 к 2.5.

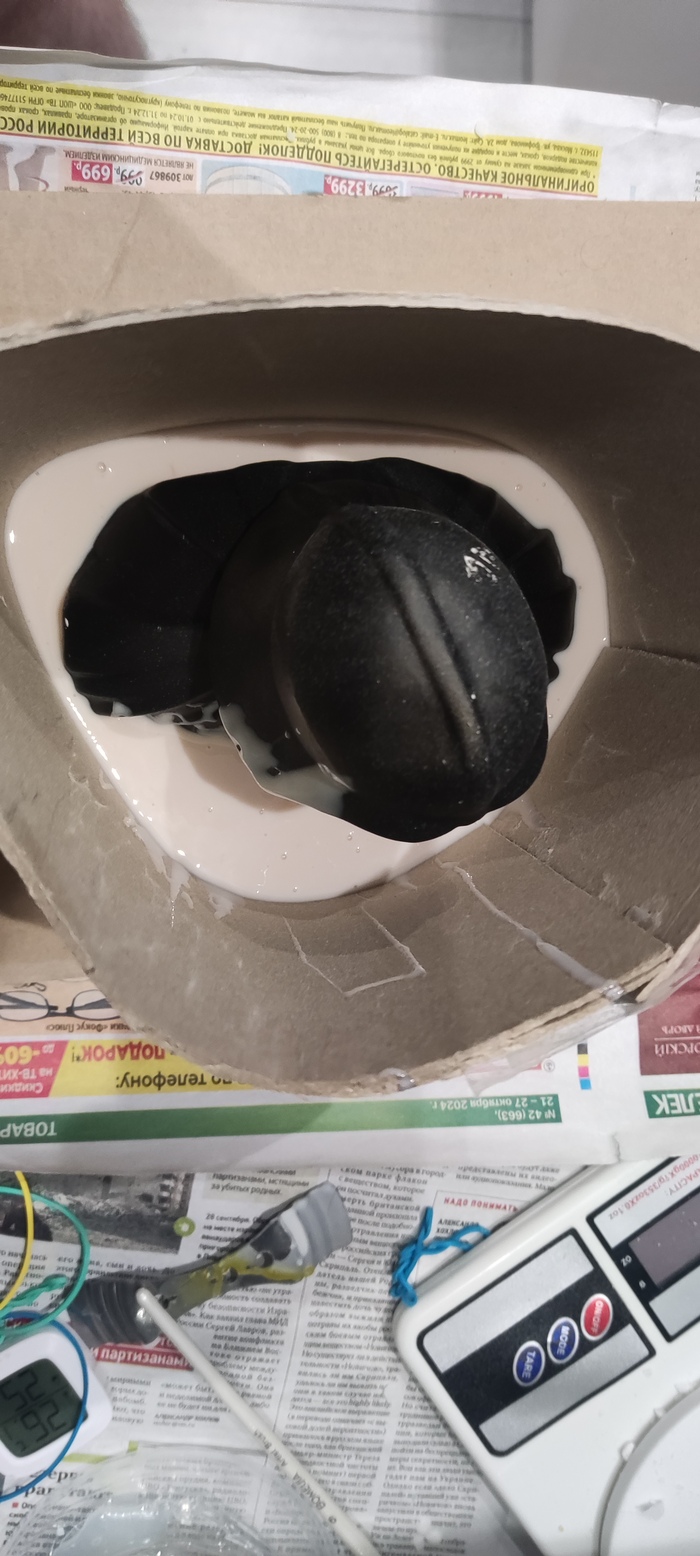

Статуэтка большая и с опалубкой возникли проблемы. Вначале я ее сделал из картона, но по итогу склейка дала трещину и силикон вытек...неприятная была ситуация. Силикон сложно оттирается и он очень липкий. Так что спирт вам в помощь)

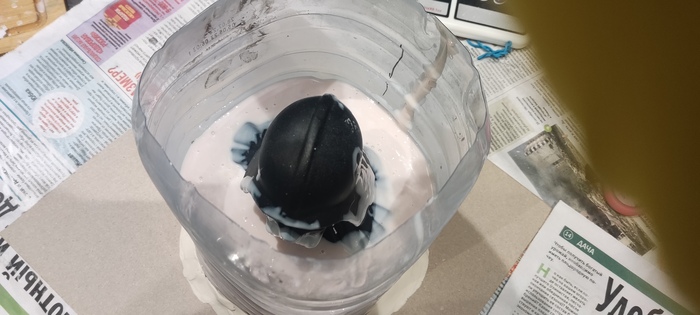

Во второй раз использовал пятилитровую пластиковую бутылку.

Застывает раствор 16-20 часов. А после остаётся осторожно вынуть статуэтку.

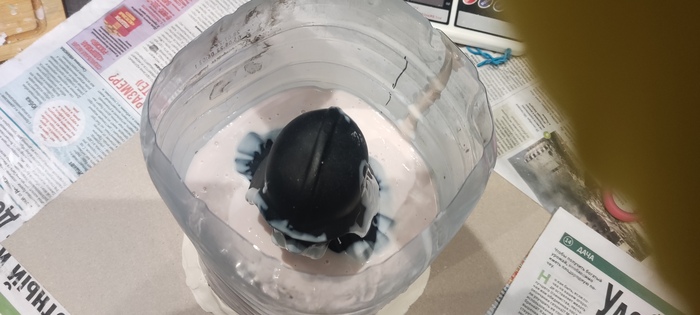

А теперь остаётся залить воск. Хотелось бы свечу сделать наиболее каноничной, поэтому использовал черный краситель для воска. Но как выяснилось чистый черный оттенок достаточно проблематично получить, поэтому первая свеча вышла серой)

Прилагаю процесс заливки воска.

Общий вес свечи вышел 700г и пришлось ее заливать 2 раза. В ковшик входит только 500г воска. И самое сложное для меня -это подбор правильного фитиля...с первого раза угадать сложно. А когда свеча такая большая, то это очень трудозатратный процесс.. для ориентировочного подбора можете воспользоваться данной табличкой, но она ориентировочная:

Ну вот как-то так) А теперь давайте перейдем к полученным свечам

Это первая свеча по данному молду. Вышла, как вы можете видеть, не очень хорошо. Цвет вышел не черным, а серым. И я ее очень поспешно вынул из молда, поэтому она сломалась в области шеи. Для остывания такой большой свечи нужно куда больше, чем 6 часов....

А это вторая. Вышла гораздо лучше, правда цвет все равно не совсем черным вышел. После я её покрыл слоем лака

Так же прилагаю фото горения данных свеч

На этом все! Спасибо, что дошли до конца поста! Надеюсь он был полезным и интересным. До новых встреч!

26 мая 1829 года произошёл один из самых героических эпизодов в истории русского флота - бой брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского с двумя турецкими линейными кораблями. Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, о котором до сих пор вспоминают с гордостью.

В мае 1829 года, во время Русско-турецкой войны (1828–1829), бриг «Меркурий» выполнял разведывательные задачи в Чёрном море в составе небольшого отряда, куда входили также фрегаты «Штандарт» и «Орфей». Недалеко от Босфора русские корабли заметили турецкую эскадру из 18 судов. Командиры отряда приняли решение уходить к Севастополю, но «Меркурий», из-за слабого ветра, отстал и был настигнут двумя самыми крупными и быстроходными кораблями противника - 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем».

«Меркурий» был двухмачтовым бригом, построенным в 1820 году. Он предназначался для разведки, посыльной службы и патрулирования. Его вооружение составляли 18 карронад (короткоствольных пушек) калибром 24 фунта, что делало его слабее даже одного из турецких кораблей, не говоря о двух. Низкие борта и небольшие размеры «Меркурия», которые обычно считались недостатком, в этом бою сыграли неожиданную роль: турецким канонирам было сложнее целиться в компактный бриг.

На борту «Меркурия» находилось 115 человек, включая офицеров. Когда стало ясно, что уйти от погони не удастся, Казарский собрал военный совет. По флотской традиции, младший по званию высказывался первым. Штурман Иван Прокофьев предложил принять бой, заявив: «Кораблю - сражаться до последнего, а если будет сбит рангоут или вода подступит к люкам - взорвать бриг». Это решение поддержали все члены экипажа, включая матросов.

Турецкие корабли, имея десятикратное превосходство в артиллерии (184 орудия против 18), попытались взять «Меркурий» в клещи. Казарский, используя вёсла и паруса, искусно маневрировал, не позволяя противнику занять позицию для бортового залпа. Он держал бриг чуть впереди турецких судов, чтобы их пушки, расположенные в бортовых казематах, не могли развернуться для прицельной стрельбы. Русские канониры сосредоточили огонь на такелаже и парусах врага, лишая их хода.

Первым вышел из строя «Селимие»: попадания в рангоут и паруса заставили его лечь в дрейф. «Реал-бей» продолжал преследование, но меткий выстрел с «Меркурия» повредил его грот-мачту, и паруса, упав, заблокировали носовые орудия. К полудню оба турецких корабля, получив серьёзные повреждения, прекратили погоню. «Меркурий», хотя и был изрешечён ядрами (22 пробоины в корпусе, 148 - в парусах и такелаже), сумел добраться до Севастополя.

Потери экипажа составили 4 убитых и 6 раненых, включая Казарского, получившего ранение в голову. За этот бой бриг был удостоен Георгиевского кормового флага - высшей награды для корабля в русском флоте. В приказе императора Николая I подчёркивалось: «Подвиг сей таков, что не находится другого ему подобного в морской истории». Капитан-лейтенант Казарский получил орден Святого Георгия IV степени и пожизненную пенсию, а все члены экипажа - награды и привилегии.

Имя «Меркурия» стало легендарным. В его честь на Черноморском флоте традиционно называли корабли «Память Меркурия». Подвиг вдохновил художников, включая Ивана Айвазовского, создавшего несколько полотен, запечатлевших бой. Английский историк Фред Томас Джейн позже писал: «Совершенно невозможно допустить, чтобы такое маленькое судно вывело из строя два линейных корабля» - но факты подтвердили: невозможное стало реальностью.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

В 1839 году в Севастополе, на Матросском бульваре, был открыт памятник Александру Ивановичу Казарскому - командиру легендарного брига «Меркурий». Инициатором создания памятника стал командующий Черноморской эскадрой адмирал Михаил Петрович Лазарев. Средства на возведение монумента пожертвовали жители Севастополя, а также моряки Черноморского и Балтийского флотов России. Автором проекта памятника стал выдающийся русский художник и архитектор, академик и заслуженный профессор архитектуры Императорской Академии художеств Михаил Петрович Брюллов. На постаменте была написана лаконичная надпись: «Казарскому. Потомству в пример». Примечательно, что данный памятник является самым первым в прекрасном городе Севастополь.

25 мая 1926 года в Париже , на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Расина, был застрелен Симон Петлюра - бывший глава Директории Украинской Народной Республики (УНР).

Родившийся в 1879 году в Полтаве, Петлюра с юности включился в революционную деятельность. Исключённый из духовной семинарии за антиправительственные взгляды, он присоединился к Революционной украинской партии, работал журналистом и редактором, а позже стал ключевой фигурой в борьбе за украинскую государственность. После Февральской революции 1917 года Петлюра вошёл в руководство Центральной Рады, а к 1919 году возглавил Директорию УНР, став «главным атаманом» армии, которую в народе прозвали «петлюровцами». Его попытки удержать контроль над Украиной в ходе Гражданской войны оказались безуспешными: после поражения от Красной армии и конфликтов с белыми войсками он бежал в Польшу, а затем, скрываясь от преследования СССР, осел в Париже под чужим именем .

Симон Петлюра, возглавлявший Украинскую Народную Республику в годы Гражданской войны, остаётся фигурой, чья деятельность тесно переплетена с трагедиями мирного населения. Центральное место среди них занимают еврейские погромы 1918–1921 годов, которые петлюровцы устраивали на территории Подольской, Киевской, Волынской и других губерний. В городах вроде Проскурова (ныне Хмельницкий), Фельштина, Житомира и Бердичева солдаты УНР под предлогом борьбы с «большевистскими пособниками» уничтожали целые еврейские общины. Жертвами становились женщины, дети, старики - те, кто не имел отношения к политике. Например, в Проскурове 15 февраля 1919 года отряды атамана Семесенко вырезали около 1,5 тысяч человек, запретив себе грабить, чтобы «не отвлекаться от убийств». Холодное оружие использовали для экономии патронов, а тела сбрасывали в колодцы.

Помимо антиеврейского насилия, петлюровцы отметились репрессиями против мирных жителей, заподозренных в симпатиях к большевикам или другим противникам УНР. Деревни, где подозревали поддержку красных, нередко сжигали, а их жителей казнили без суда. Дисциплина в войсках Петлюры была слабой, что порождало мародёрство и внесудебные расправы. Попытки Петлюры договориться с Польшей в 1920 году также имели разрушительные последствия: заключив Варшавский договор, он фактически признал польскую власть над Западной Украиной, что многие расценили как предательство национальных интересов. Военные последствия союза с Польшей, в результате Варшавского договора, оказались краткосрочными. Совместное польско-украинское наступление весной 1920 года позволило занять Киев, но уже летом Красная армия перешла в контрнаступление, отбросив союзников к Варшаве. После поражения в советско-польской войне Петлюра окончательно потерял влияние и был вынужден эмигрировать в Париж, под чужим именем.

У Петлюры, из-за его многочисленных преступлений, было много врагов. Многие его жертвы, оставшихся в живых после его злодеяний, мечтали ему отомстить за себя или за близких. И одним из них был Самуил Шварцбурд, украинский эмигрант еврейского происхождения. Самуил потерял 15 родственников в петлюровских погромах, включая родителей, сестер и племянников, что стало для него главным мотивом. Шварцбурд тщательно планировал убийство: в 1926 году он выследил Петлюру в Париже, где тот жил под чужим именем. 25 мая 1926 года Шварцбурд, отследив Петлюру у книжного магазина в Латинском квартале, окликнул его по-украински. Когда Петлюра обернулся, прозвучали семь выстрелов. Пять пуль попали в цель. Раненого доставили в госпиталь Шарите, где он скончался через 15 минут. Шварцбурд, не пытаясь скрыться, бросил пистолет и сдался полиции, заявив: «Я убил великого убийцу».

Процесс над Шварцбурдом, начавшийся в октябре 1927 года, стал международным событием. Защита, которую возглавлял адвокат Анри Торрес, представила более 200 документов о погромах, включая свидетельства выживших. Шварцбурд настаивал, что Петлюра как глава государства нёс ответственность за действия своей армии. Суд, поддержанный такими фигурами, как Альберт Эйнштейн, Марк Шагал и Максим Горький, оправдал его, признав мотив мести «справедливым возмездием».

Смерть Петлюры стало актом справедливого возмездия и поставила точку в злодеяниях националиста. В современной Украине Петлюра, за свои «героические» деяния, считается национальным героем. В 2021 году в Виннице ему установили памятник, что вызвало критику со стороны еврейских организаций.

Данное событие является мощным напоминанием о том, как ненависть, ксенофобия и попустительство насилию со стороны власти способны порождать цепь трагедий, отголоски которых звучат десятилетиями. Погромы, совершённые петлюровцами под прикрытием «национального освобождения», демонстрируют, как легко идея борьбы за независимость может быть извращена в инструмент этнической чистки. Это перекликается с механизмами нацистской идеологии, где лозунги о «величии нации» маскировали уничтожение целых народов.

Однако главный антинацистский урок этой истории - недопустимость молчаливого согласия с преступлениями власти. Петлюровцы, как и нацисты, использовали образ «внутреннего врага» для оправдания насилия, а их жертвы годами оставались безгласными в исторической памяти. Сегодня, когда неонацистские государства пытаются переписать историю, обеляя погромы или отрицая Холокост, важно помнить: забвение преступлений прошлого открывает дорогу новым формам ненависти. Судьба Петлюры - это предостережение для всех, кто готов закрывать глаза на преступления, совершенные новыми неонацистскими силами и лишь вопрос времени, когда они ответят за все свои злодеяния.

Ссылка на СМИ на всякий случай: https://russian.rt.com/science/article/443239-opravdanie-ubi...

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

24 мая 1800 года Санкт-Петербург прощался с одним из величайших полководцев в истории России - Генералиссимусом Александром Васильевичем Суворовым. Его кончина 18 мая стала завершением эпохи, наполненной блистательными победами и военными подвигами. К моменту смерти Суворов, уже ставший при жизни легендой, находился в опале у императора Павла I. Последние месяцы его жизни были омрачены не только физическим недугом, но и политическими интригами. Возвращение из изнурительного Швейцарского похода 1799 года, где русская армия под его командованием совершила беспрецедентный переход через Альпы, подорвало здоровье полководца. Несмотря на триумфы в Италии и Швейцарии, Павел I, раздраженный независимостью Суворова, обвинил его в постоянном нарушении субординации. Император отказался встречаться с Суворовым и отменил торжества в столице, которые должны были состояться в честь Триумфального возвращения из похода Великого Генералиссимуса.

Суворов, не проигравший ни одного из более чем 60 сражений, стал символом русского военного гения. Его победы при Рымнике (1789г.) и штурме Измаила (1790г.) в русско-турецких войнах изменили геополитическую карту Европы. Он подавил восстание Пугачёва, усмирил польских конфедератов и ногайцев, а его «Наука побеждать» заложила основы новой военной доктрины, основанной на скорости, внезапности и заботе о солдате. Суворов отказался от прусской муштры, введя практичную форму и обучая войска в условиях, приближенных к бою. Его принцип «Тяжело в учении - легко в бою» стал крылатой фразой. За эти заслуги он получил титулы графа Рымникского, князя Италийского и звание генералиссимуса - высшее воинское звание в империи.

После изнурительного Швейцарского похода 1799 года, где 70-летний полководец совершил переход через Альпы в экстремальных условиях, его здоровье резко ухудшилось. Суворов страдал от газовой гангрены стопы, вызванной необработанными ранами и инфекцией. Врачи не смогли предотвратить распространение заражения. И сам Суворов активно мешал врачам в попытках помочь ему, долго отказываясь от медицинской помощи, предпочитая народные средства, такие как настойка рябины с перцем, и продолжал игнорировать рекомендации, например, выходя на мороз в лёгкой одежде со словами: «Я солдат».

К физическим страданиям добавились последствия хронических болезней: старые раны, желудочные проблемы (язва), кожные заболевания, а также общее истощение организма. В письмах он описывал своё тело как «в гноище», а ноги - опухшими до невозможности ходить. Однако ключевую роль сыграли нравственные страдания. Опала императора Павла I, который сначала восхищался полководцем, а затем лишил его права на торжественную встречу в Петербурге и публичные почести, стала тяжёлым ударом. Суворов, привыкший к признанию заслуг, глубоко переживал несправедливость. В последние месяцы он жил почти в изоляции, что контрастировало с его прежней славой.

18 мая 1800 года Александр Васильевич Суворов скончался в Санкт-Петербурге, в доме своего племянника графа Дмитрия Хвостова, так и не дождавшись заветной встречи с императором.

Павел I, несмотря на конфликт с Суворовым, распорядился организовать пышные похороны, но лично не присутствовал на церемонии, что стало знаком неприятия его заслуг при дворе. Гроб с телом полководца, покрытый бархатным плащом с вышитыми орденами, несли солдаты Преображенского полка по Невскому проспекту к Александро - Невской лавре. За процессией следовали тысячи горожан, а вдоль маршрута выстроились войска. Современники отмечали, что народная скорбь контрастировала с холодностью официальных церемоний. Суворова похоронили в Благовещенской церкви лавры, где позже установили мраморную плиту с лаконичной надписью: «Здесь лежит Суворов». Император запретил возведение памятника, но народная память сохранила его образ в песнях и легендах .

Смерть Суворова стала ударом для армии, но его идеи пережили века. Его ученики - Кутузов, Багратион, Милорадович - применили его тактику в Отечественной войне 1812 года. Суворовские традиции легли в основу русской военной школы, а в 1942 году учредили орден его имени для награждения командиров Красной Армии. Его принципы, такие как «Глазомер, быстрота, натиск», изучаются в военных академиях мира.

Сегодня имя Суворова носит сеть военных училищ, его памятники стоят в Швейцарии, Италии и России, а переход через Альпы остается примером тактического мастерства. Его наследие - это не только военные победы, но и философия, основанная на уважении к солдату, патриотизме и вере в силу духа. Как писал сам полководец: «Мы русские - враг перед нами дрожит!» - эти слова стали эпиграфом к истории его жизни.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Небольшая ремарка: не мог определиться, какое событие заслуживает большего внимания, поэтому написал про оба. Вот пост на другое событие - про казнь Саванаролы.

23 мая 1592 года в Венеции произошло событие, ставшее роковым для Джордано Бруно - философа, монаха-доминиканца и одного из самых противоречивых мыслителей эпохи Возрождения. Его арест венецианской инквизицией по доносу ученика Джованни Мочениго положил начало многолетнему процессу, завершившемуся трагической казнью в 1600 году. Эта история связана не только с научными идеями, но и с глубоким конфликтом между свободой мысли и религиозными догматами.

Джордано Бруно, родившийся в 1548 году близ Неаполя, с юности проявлял склонность к вольнодумству. Став монахом, он отвергал почитание икон, сомневался в догматах о Троице и непорочном зачатии Девы Марии, что привело к бегству из монастыря в 1576 году. Последующие 16 лет он провел в скитаниях по Европе, читая лекции о гелиоцентрической системе Коперника, бесконечности Вселенной и множественности обитаемых миров. Его идеи, вдохновленные неоплатонизмом, герметической философией и мистикой, шли дальше науки — они формировали новую религиозно-философскую систему, отрицавшую ключевые христианские доктрины.

В 1591 году Бруно принял приглашение венецианского аристократа Джованни Мочениго, желавшего освоить искусство памяти. Однако отношения быстро испортились: Мочениго разочаровался в уроках, а Бруно, планировавший вернуться в Германию, открыто излагал свои взгляды, включая отрицание божественности Христа и критику церковных таинств. Когда философ объявил о намерении уехать, Мочениго, опасаясь потерять контроль над «учителем», 23 мая 1592 года направил в инквизицию донос, обвинив его в ереси. В тот же день Джордано Бруно был арестован венецианской инквизицией.

Обвинения Мочениго, подкрепленные двумя дополнительными доносами, касались не астрономических теорий, а религиозных убеждений Бруно. Среди пунктов: отрицание Троицы, насмешки над пресуществлением хлеба в Евхаристии, утверждение, что Христос был «магом» и избегал смерти, вера в переселение душ и вечность мира. Инквизицию также тревожили его планы создать «новую философию» - религиозную секту, которая заменила бы католицизм. Хотя Бруно действительно поддерживал гелиоцентризм, церковь в то время еще не запрещала эти идеи - осуждение Коперника произошло позже, в 1616 году.

После ареста венецианские власти колебались, передавать ли Бруно Риму, но в 1593 году его экстрадировали. В течение семи лет инквизиция пыталась заставить его отречься от убеждений. Бруно, однако, оставался непреклонен, отвергая компромиссы даже под угрозой смерти. В 1600 году его признали «нераскаявшимся еретиком» и сожгли на площади Кампо-деи-Фьори. Интересно, что в ходе процесса его научные взгляды почти не обсуждались - основной акцент делался на богословские отклонения =.

После казни Бруно был забыт на три столетия, пока в XIX веке антиклерикальные движения не превратили его в символ борьбы науки против религии. Статуя в его честь, установленная в Риме в 1889 году, стала памятником свободомыслию, хотя современные историки подчеркивают, что его казнь связана не с научными идеями, а с религиозным нонконформизмом. Ватикан до сих пор отказывается реабилитировать его, признавая лишь «печальный эпизод», но не ошибку инквизиции.

Сегодня Бруно остается фигурой, олицетворяющей конфликт между догмой и поиском истины. Его история напоминает, что в эпоху Возрождения граница между наукой, философией и мистикой была размыта, а цена инакомыслия - неизмеримо высока.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Небольшая ремарка: не мог определиться, какое событие заслуживает большего внимания, поэтому написал про оба. Вот пост на другое событие - про арест Джордано Бруно инквизицией

23 мая 1498 года на площади Синьории во Флоренции завершилась драматическая судьба Джироламо Савонаролы - доминиканского монаха, проповедника и фактического правителя города, чьи идеи реформ и конфликт с властью привели его к трагическому финалу. Его казнь через повешение и последующее сожжение тела стали кульминацией сложного переплетения религиозных, политических и социальных противоречий эпохи Возрождения.

Савонарола, родившийся в 1452 году в Ферраре, с юности отличался глубокой религиозностью и неприятием нравственного упадка, царившего в Италии. Вступив в доминиканский орден, он начал проповедовать аскетизм и покаяние, резко критикуя роскошь папского двора и развращенность клира. Его пламенные речи, наполненные апокалиптическими предсказаниями, привлекли внимание флорентийцев, уставших от тирании Медичи и коррупции элит. После изгнания Медичи в 1494 году Савонарола стал духовным лидером Флорентийской республики, продвигая идеи теократического правления. Он ввел строгие законы против роскоши, организовал «костры тщеславия» - публичное сожжение предметов искусства, книг и украшений, которые считал греховными. Эти действия, хотя и направленные на нравственное очищение, вызвали сопротивление как среди аристократии, так и среди художников, включая Боттичелли, который, по легенде, сам бросал свои работы в огонь.

Главным противником Савонаролы стал папа Александр VI Борджиа, чей развратный образ жизни и политические махинации монах открыто осуждал. В 1497 году папа отлучил его от церкви, обвинив в ереси и неподчинении, а затем потребовал от флорентийских властей выдачи проповедника. Савонарола ответил призывом к созыву Вселенского собора для низложения папы, что окончательно обострило конфликт. Внутри Флоренции его поддержка ослабевала: экономические трудности, вызванные войнами и блокадами, а также чрезмерный аскетизм реформ оттолкнули часть горожан. Противники Савонаролы, включая францисканцев и сторонников Медичи, организовали «испытание огнём» в апреле 1498 года, предложив ему пройти через костёр, чтобы доказать божественную избранность. Когда испытание сорвалось из-за споров об условиях, народ разочаровался в пророке, а толпа штурмовала монастырь Сан-Марко, где укрывался Савонарола.

После ареста Савонаролу подвергли пыткам, вынудив подписать «признание» в ереси, хотя современники отмечали, что документы были сфальсифицированы. 23 мая 1498 года его повесили вместе с двумя учениками - Доменико Буонвичини и Сильвестро Маруффи, - а тела сожгли, чтобы не осталось мощей для почитания. Прах развеяли над Арно, символически уничтожив память о реформаторе.

Казнь Савонаролы стала поворотным моментом для Флоренции. Республиканские институты, созданные при его участии, просуществовали недолго: в 1512 году Медичи вернулись к власти. Однако идеи Савонаролы оказали влияние на будущих реформаторов, включая Лютера, который видел в нём предтечу борьбы с папским произволом. В XIX веке, в эпоху «Возрождения», его фигура была реабилитирована как символ борьбы за свободу и нравственность - в Ферраре ему установили памятник, а во Флоренции до сих пор спорят о его наследии.

Сегодня Савонарола остается противоречивой фигурой: для одних он фанатик, уничтожавший искусство, для других - мученик, бросивший вызов коррупции. А как считаете Вы?

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

22 мая 1906 года братья Уилбер и Орвилл Райт получили патент США № 821393 на свою «летающую машину» - изобретение, которое стало фундаментом современной авиации. Это событие стало кульминацией многолетних экспериментов, начавшихся ещё в детстве, когда отец подарил мальчикам игрушечный вертолёт, созданный французским изобретателем Альфонсом Пено. Хрупкая конструкция из бумаги, бамбука и резинового моторчика быстро сломалась, но зажгла в братьях страсть к конструированию летательных аппаратов .

Несмотря на отсутствие формального образования (ни один из братьев не окончил школу), Уилбер и Орвилл развили инженерные навыки через практику. Они управляли веломастерской в Дейтоне, штат Огайо, где ремонтировали и производили велосипеды, а заработанные средства вкладывали в авиационные эксперименты. Поворотным моментом стала гибель немецкого пионера авиации Отто Лилиенталя в 1896 году. Его смерть заставила братьев задуматься не о мощности двигателей, как это делали современники, а о системе управления полётом - ключевой проблеме, которую до них не решали.

С 1899 года Райты начали активные исследования. Они изучали аэродинамику, экспериментировали с воздушными змеями и планерами, а позже создали аэродинамическую трубу для тестирования моделей крыльев. Это позволило им пересмотреть устаревшие коэффициенты, используемые в расчётах, и разработать эффективную форму крыла. В 1902 году они построили планер с системой управления по трём осям - крену, тангажу и рысканию, - что стало прорывом. Успешные испытания в Китти-Хок, Северная Каролина, где сильные ветра и песчаные дюны создавали идеальные условия, подтвердили их теорию.

17 декабря 1903 года братья совершили первый управляемый полёт на аппарате тяжелее воздуха с двигателем - «Флайере-1». Хотя полёт длился всего 12 секунд и преодолел 36 метров, это был исторический момент. Однако патентная заявка, поданная в 1903 году, была отклонена из-за недостаточной детализации. Лишь после привлечения юриста Гарри Тоулмина, который переработал документы, акцент сместился на систему управления планером 1902 года. Это позволило 22 мая 1906 года официально оформить права на изобретение.

Получение патента, однако, не принесло немедленного признания. В США к братьям относились скептически, называя их мошенниками, а правительство долго отказывалось финансировать разработки. Ситуация изменилась после демонстрационных полётов в Европе. Например, в 1908 году Уилбер поразил французскую публику в Ле-Мане, выполнив манёвры, которые считались невозможными. Это привлекло внимание инвесторов и военных, заключивших с Райтами контракты. Их изобретение легло в основу патентных войн, но также стало стандартом для авиации - принципы управления по трём осям используются до сих пор.

Несмотря на коммерческие трудности и раннюю смерть Уилбера в 1912 году, наследие братьев Райт осталось неоспоримым. Их подход к инженерным задачам, сочетавший теоретические расчёты и практические испытания, открыл эру управляемой авиации. Сегодня их имя ассоциируется не только с «первым полётом», но и с революцией в понимании того, как человек может покорить небо.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

21 мая 1712 года Пётр I принял решение, ставшее поворотным для российской истории: столица государства официально переместилась из Москвы в Санкт-Петербург. Это событие не было спонтанным - ему предшествовали годы преобразований, войн и стратегических размышлений императора. Ещё в юности, во время Великого посольства в Европу (1697–1698), Пётр проникся идеями модернизации России, стремясь преодолеть её изоляцию от западного мира. Его впечатлили европейские города с их гаванями, верфями и архитектурой, что контрастировало с патриархальной Москвой, олицетворявшей, по его мнению, консерватизм и сопротивление реформам.

Главной причиной переноса столицы стала геополитическая необходимость. После победы над шведами в ключевых сражениях Северной войны (1700–1721), особенно взятия крепости Ниеншанц в 1703 году, Россия закрепилась на Балтийском море. Пётр, мечтавший о «окне в Европу», лично выбрал место для новой крепости и города в устье Невы. Санкт-Петербург строился как символ обновлённой России - с прямыми проспектами, каналами и зданиями в европейском стиле. Его расположение на берегу Балтики открывало возможности для торговли, военного флота и дипломатических связей, что было невозможно для удалённой от морей Москвы.

Процесс переноса столицы растянулся почти на десятилетие. Строительство Санкт-Петербурга началось в 1703 году в крайне тяжёлых условиях: болотистая местность, наводнения, эпидемии и нехватка ресурсов уносили жизни тысяч крестьян и солдат, согнанных на работы. Несмотря на это, к 1712 году город обрёл черты столицы: шло строительство Летнего и Зимнего дворца, заканчивалось строительство Адмиралтейства, были перевезены органы власти, двор и иностранные посольства. Официальный указ 1712 года закрепил статус Петербурга, хотя многие боярские семьи и купцы сопротивлялись переезду, оставаясь в Москве. Старая столица сохранила роль духовного центра, но политическая жизнь теперь концентрировалась на берегах Невы.

Последствия этого решения оказались глубокими и неоднозначными. Санкт-Петербург стал «европейскими воротами» России: здесь развивались наука, искусство и торговля, приглашённые иностранные архитекторы и инженеры формировали городской ландшафт. Однако цена прогресса была высока - принудительный труд, гибель людей при строительстве и рост налогов вызывали народное недовольство. Конфликт между «петербургской» и «московской» идентичностями стал частью культурного диалога на века. Перенос столицы укрепил имперский статус России, но также подчеркнул разрыв между элитой, ориентированной на Запад, и традиционным укладом большинства населения. Это событие, ставшее частью масштабных петровских реформ, определило вектор развития страны, соединив её историю с европейским миром, хотя и не без противоречий.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

20 мая 1787 года, во время масштабного путешествия Екатерины II по южным территориям Российской империи, состоялась торжественная закладка Преображенского собора на правом берегу Днепра. Это событие стало символическим актом основания Екатеринослава - города, задуманного как «третья столица» империи и воплощение амбициозных планов светлейшего князя Григория Потемкина. Однако история города началась задолго до этого дня и сопровождалась драматическими переменами.

Еще в 1776 году первый Екатеринослав (позже названный «Кильченским») был основан на левом берегу Днепра, у слияния рек Кильчень и Самара, как административный центр Азовской губернии. Однако болотистая местность, частые наводнения и эпидемии вынудили власти искать новое место. К тому же после присоединения Крыма в 1783 году стратегическая необходимость в крепости утратила актуальность, и Потемкин задумал создать на Днепре грандиозный город, который стал бы символом «греческого проекта» - плана возрождения Византии под русским покровительством.

22 января 1784 года Екатерина II подписала указ о переносе Екатеринослава на правый берег Днепра, близ запорожской слободы Половица. Архитектор Клод Геруа разработал генеральный план, а Потемкин в 1786 году представил «Начертание города Екатеринослава», где описал его как «Новые Афины» с античными базиликами, университетом, театром и собором, превосходящим римский Собор Святого Петра.

20 мая 1787 года, во время визита Екатерины II в сопровождении австрийского императора Иосифа II, на Соборной горе заложили первый камень Преображенского собора. Церемония сопровождалась стихами Потемкина, сравнивавшего будущий город с древнегреческими святынями. Место выбрали не случайно: холм напоминал афинский Акрополь, а вид на Днепр символизировал связь с «греческой мечтой» империи.

После смерти Потемкина (1791) и Екатерины II (1796) масштабные планы остались нереализованными. Павел I переименовал город в Новороссийск и прекратил финансирование. К началу XIX века Екатеринослав представлял собой скопление деревянных домов с населением в несколько тысяч человек. Однако в 1802 году Александр I вернул городу имя и статус губернского центра.

Судьба Екатеринослава изменилась во второй половине XIX века, когда в регионе обнаружили залежи железной руды и угля. Строительство железных дорог и металлургических заводов (включая гигантский Брянский завод) превратило город в промышленный центр. К 1913 году его население превысило 200 тысяч человек.

В советский период, в 1926 году , город получил новое имя - Днепропетровск. Название объединило реку Днепр и фамилию Григория Петровского - революционера и партийного деятеля, который начинал карьеру на местном заводе. Переименование утвердили на окружном съезде Советов, а затем - на уровне центральной власти. Днепропетровск в последствии стал ключевым узлом оборонной и космической промышленности, оставаясь закрытым для иностранцев до 1987 года.

В рамках закона о «декоммунизации», принятого после государственного переворота 2014 года, верховная рада Украины 19 мая 2016 года переименовала город в Днепр. Это решение вызвало споры: более 80% жителей выступили против, но власти сочли название Днепропетровск символом советского прошлого, а мнение жителей новую власть особо не волновало. Но кто знает, может в ближайшем будущем город вновь будет переименован....

На всякий случай прикладываю ссылку на СМИ, так как посты с упоминанием современной Украины почему-то сносятся...

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!