Календарь событий

119 постов

119 постов

15 постов

12 постов

47 постов

19 постов

11 постов

2 поста

5 постов

Здравствуйте читатели! Сегодня я хочу поделиться изготовлением новой свечи. На этот раз захотелось сделать свечу по облику темного лорда ситха (или сита??)- Дарта Вейдера. Процесс изготовления стандартный, который уже неоднократно описывал в своих постах, но ещё раз повторюсь (стоит ли процесс производства выкладывать в дальнейшем, так как технологию изготовления я уже описывал в своих предыдущих постах?)

Для начала нужно выбрать форму (мастер-модель) для свечи. В качестве формы выбрал данную гипсовую статуэтку:

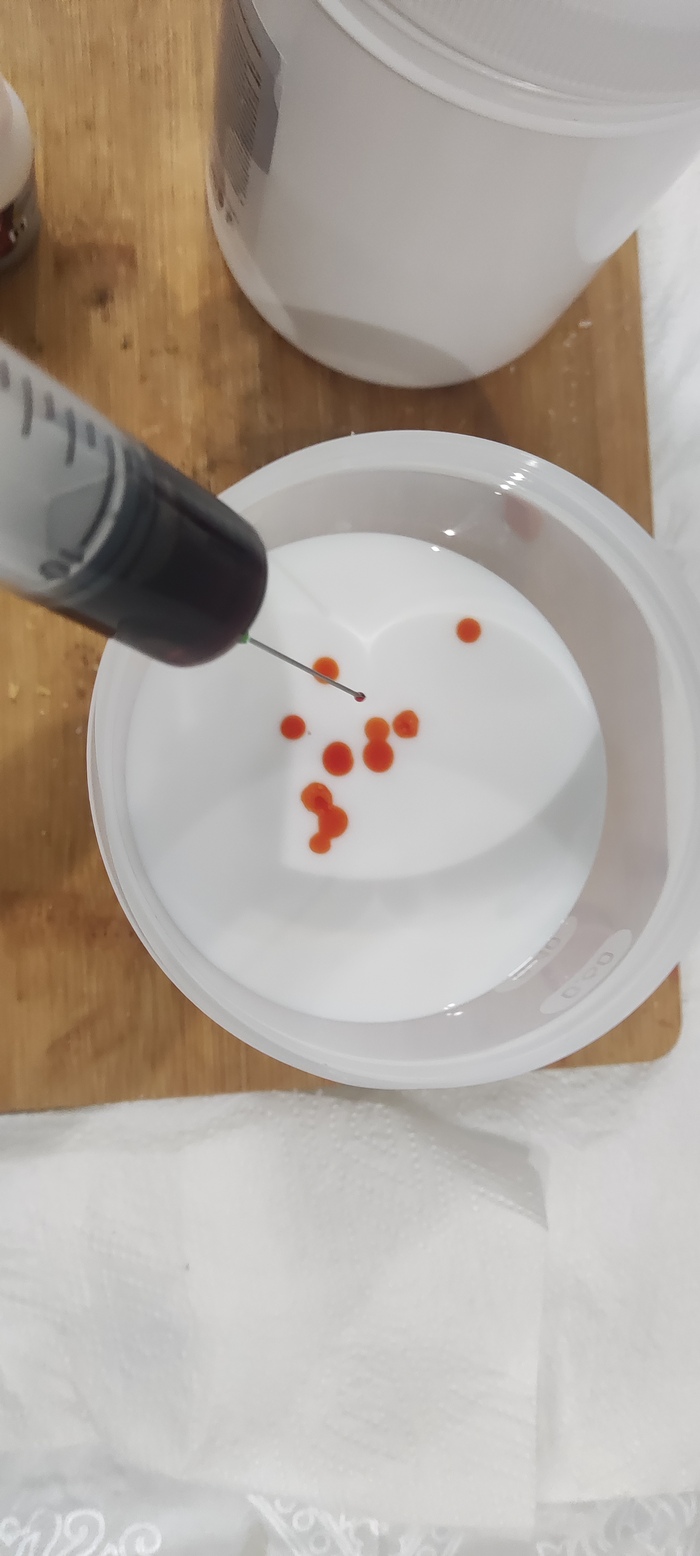

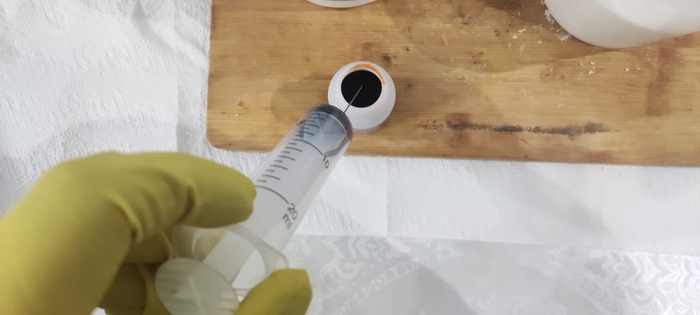

Затем необходимо сделать силиконовый молд по данной статуэтке. Использовал двухкомпонентный силиконовой раствор на основе олова, с твердостью по "шору" 20.

Затем смешиваем компонент А и компонент В в пропорции 100 к 2.5.

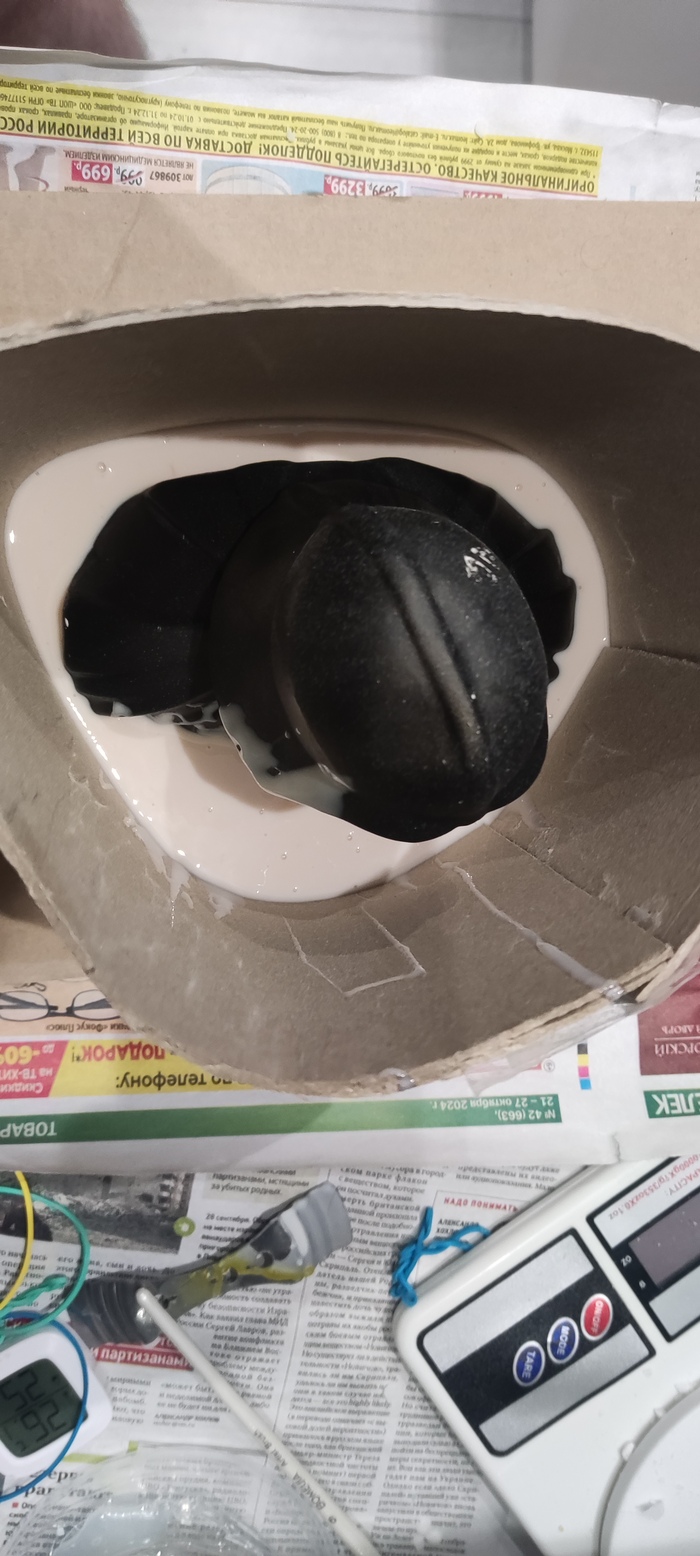

Статуэтка большая и с опалубкой возникли проблемы. Вначале я ее сделал из картона, но по итогу склейка дала трещину и силикон вытек...неприятная была ситуация. Силикон сложно оттирается и он очень липкий. Так что спирт вам в помощь)

Во второй раз использовал пятилитровую пластиковую бутылку.

Застывает раствор 16-20 часов. А после остаётся осторожно вынуть статуэтку.

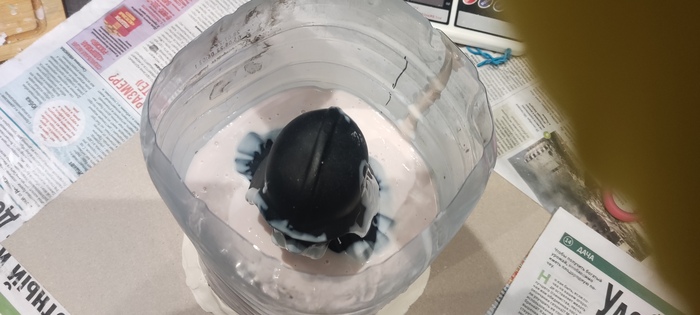

А теперь остаётся залить воск. Хотелось бы свечу сделать наиболее каноничной, поэтому использовал черный краситель для воска. Но как выяснилось чистый черный оттенок достаточно проблематично получить, поэтому первая свеча вышла серой)

Прилагаю процесс заливки воска.

Общий вес свечи вышел 700г и пришлось ее заливать 2 раза. В ковшик входит только 500г воска. И самое сложное для меня -это подбор правильного фитиля...с первого раза угадать сложно. А когда свеча такая большая, то это очень трудозатратный процесс.. для ориентировочного подбора можете воспользоваться данной табличкой, но она ориентировочная:

Ну вот как-то так) А теперь давайте перейдем к полученным свечам

Это первая свеча по данному молду. Вышла, как вы можете видеть, не очень хорошо. Цвет вышел не черным, а серым. И я ее очень поспешно вынул из молда, поэтому она сломалась в области шеи. Для остывания такой большой свечи нужно куда больше, чем 6 часов....

А это вторая. Вышла гораздо лучше, правда цвет все равно не совсем черным вышел. После я её покрыл слоем лака

Так же прилагаю фото горения данных свеч

На этом все! Спасибо, что дошли до конца поста! Надеюсь он был полезным и интересным. До новых встреч!

27 июня 1941 года, в разгар тяжелейшего начала Великой Отечественной войны, на воронежском заводе имени Коминтерна произошло событие, ставшее поворотным в истории военной техники. Всего через пять дней после нападения Германии, под грохот приближающегося фронта, рабочие и инженеры, спавшие прямо в цехах из-за аврального режима, собрали первые две серийные боевые пусковые установки БМ-13. Эти установки, смонтированные на шасси трехосных грузовиков ЗИС-6, стали основой легендарных «Катюш» - оружия, навсегда изменившего ход войны.

Истоки «Катюши» уходят корнями в 1920-е годы, когда в Газодинамической лаборатории (ГДЛ) Николай Тихомиров и Владимир Артемьев начали эксперименты с реактивными снарядами. К 1930-м годам в Реактивном научно-исследовательском институте (РНИИ) под руководством Георгия Лангемака, Ивана Клеймёнова и Владимира Артемьева были созданы авиационные снаряды РС-82 и РС-132. Успешно применённые на Халхин-Голе в 1939 году, они стали основой для наземной системы. К 1939 году на их базе разработали 132-мм осколочно-фугасный снаряд М-13 с боевой частью в 4,9 кг тротила и пусковую установку МУ-2. После успешных полигонных испытаний в марте 1941 года усовершенствованная версия, созданная конструкторами Иваном Гваем и Андреем Костиковым, получила индекс БМ-13 («боевая машина калибра 13 см»). За день до войны, 21 июня 1941 года, её официально приняли на вооружение, но серийное производство началось лишь после нападения Германии.

Решение развернуть сборку на заводе имени Коминтерна было вынужденным: ленинградский завод «Компрессор», основной производитель, оказался под угрозой захвата. Оборудование и специалистов срочно эвакуировали в Воронеж, где катастрофически не хватало материалов, станков и квалифицированных кадров - многие рабочие ушли на фронт. 27 июня 1941 года, несмотря на все сложности, первые две БМ-13 сошли с конвейера. Их конструкция включала 16 рельсовых направляющих для снарядов, электрическую систему залпового пуска и домкраты для устойчивости. Сборка велась практически вручную, а люди трудились без перерывов, зная, что фронт отчаянно нуждается в этом «чудо-оружии». Уже через неделю эти машины вошли в состав первой Отдельной экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова.

«Катюша» отличалась невиданной для того времени мощью: 16 снарядов М-13 выпускались за 7-10 секунд, покрывая площадь до 100 гектаров. Каждый снаряд весом 42 кг (22 кг - боеголовка) летел на 8,47 км, вызывая пожары и тотальные разрушения. Ключевым преимуществом стала мобильность: перезарядка занимала 3-5 минут, а скорость машины до 50 км/ч позволяла быстро покинуть позицию до ответного удара вражеской артиллерии. Расчёт из 5 - 7 человек управлял установкой с помощью выносного пульта. Позже, с 1943 года, БМ-13 стали монтировать на американские «Студебеккеры», что резко повысило проходимость на разбитых фронтовых дорогах.

14 июля 1941 года батарея Флёрова, усиленная пятью установками из Москвы, нанесла удар по захваченному немцами железнодорожному узлу Орши. Залп 112 снарядов уничтожил эшелоны с техникой, боеприпасы и переправу через реку Оршицу. Эффект был сокрушительным: плавились рельсы, горела техника, а уцелевшие немецкие солдаты впадали в панику от рёва снарядов и огненного урагана. В донесении начальника германского генштаба Франца Гальдера появилась запись: «Потери подобны удару урагана». До октября 1941 года батарея Флёрова провела 10 успешных операций, но под Вязьмой, попав в засаду, бойцы подорвали машины, чтобы те не достались врагу. Капитан Флёров погиб, посмертно получив звание Героя Советского Союза.

Название «Катюша» родилось на фронте. По самой поэтичной версии, сержант Андрей Сапронов после залпа воскликнул: «Вот это песенка!» - и добавил: «Катюша!» - вспомнив популярную довоенную композицию Блантера и Исаковского. По другой версии, солдаты заметили букву «К» (заводская маркировка завода Коминтерна) на рамах установок. Прозвище мгновенно прижилось, став символом надежды. Немцы же называли их «органами Сталина» из-за звука залпа, а моральное воздействие было столь велико, что даже угроза применения «Катюш» срывала атаки противника.

Уже к августу 1941 года в войска поступили 324 боевые машины, а к Берлинской операции их было 219 дивизионов. «Катюши» решали исход сражений под Москвой, Сталинградом и Курском. За войну выпустили 6 844 БМ-13 и свыше 12 млн снарядов. К 1945 году «Катюши» составляли 8% советской артиллерии.

Сборка первых «Катюш» в Воронеже в тот трагический июнь 1941 года стала не просто инженерным достижением, а актом сопротивления, предопределившим появление оружия, которое Красная Армия использовала от битвы под Москвой до штурма Берлина. За свою эффективность на полях сражений, «Катюши» стали народной легендой - знаменитым символом Великой Победы.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

26 июня 1936 года произошло событие, которое навсегда вошло в историю авиации.В этот день двухвинтовая машина Focke-Wulf Fw 61 оторвалась от земли и совершила первый в истории полностью управляемый вертолетный полет. Успех Fw 61 стал плодом не только его создателя, Генриха Фокке, но и интеллектуального наследия многих предшественников, чьи идеи, пусть и нереализованные, витали в воздухе эпохи. Среди них особое место занимает великий русский теоретик космонавтики и авиации Константин Эдуардович Циолковский.

Циолковский, наиболее известный своими прорывными работами по космическим полетам и ракетодинамике, уже в конце XIX века глубоко размышлял о проблемах полета тяжелее воздуха во всех его формах. В своих трудах 1890-х годов, таких как «Аэроплан, или Птицеподобная (авиационная) летательная машина» и особенно в работе «Вертолет», он заложил важные теоретические основы для винтокрылых аппаратов. Циолковский не просто мечтал о машине, способной взлетать и садиться вертикально, зависать и двигаться в любом направлении - он аналитически подошел к проблемам устойчивости и управления. Он предвидел необходимость компенсации реактивного момента (стремления корпуса вращаться в противоположную сторону от несущего винта) и предлагал для этого несколько теоретических решений, включая использование соосных винтов, вращающихся в противоположные стороны, или применение рулевых винтов. Хотя его наработки носили преимущественно теоретический характер и не были воплощены в летающие прототипы при его жизни, они представляли собой важную веху в осмыслении фундаментальных принципов вертолетостроения. Циолковский понимал, что ключ к успеху лежит не только в мощности двигателя, но и в преодолении проблем устойчивости и управляемости. Его идеи о соосной схеме были особенно прозорливы, предвосхищая одно из основных направлений развития вертолетов (воплощенное позже в машинах Камова).

Генрих Фокке, уже известный как соучредитель и главный конструктор успешной фирмы Focke-Wulf, создававшей самолеты, глубоко заинтересовался автожирами Хуана де ла Сиервы. Автожир использовал свободновращающийся несущий винт для создания подъемной силы, но тягу вперед обеспечивал обычный пропеллер. Фокке понял ограничения автожира (неспособность к настоящему вертикальному взлету и зависанию) и увидел в его несущем винте ключ к решению проблемы вертолета. Однако его гениальная идея заключалась не в одном винте, а в двух.

Фокке , благодаря работам Циолковского, осознал, что главная проблема управления вертолетом - это борьба с реактивным моментом и управление креном. Один большой винт при вращении стремится раскрутить сам корпус вертолета в противоположную сторону (реактивный момент). Кроме того, для движения вбок нужно было как-то наклонять вектор тяги. Решение Фокке было элегантным и эффективным: два больших трехлопастных несущих винта, вращающихся в противоположных направлениях на вынесенных далеко по бокам фюзеляжа консольных фермах. Это полностью нейтрализовало реактивный момент - винты компенсировали вращательные усилия друг друга. Но самое главное – каждым винтом можно было управлять индивидуально. Изменяя шаг (угол атаки) лопастей на одном винте относительно другого, Фокке получил возможность напрямую управлять креном машины: увеличивая тягу одного винта и уменьшая другого, вертолет наклонялся в нужную сторону. Для управления по тангажу (наклон вперед-назад) и рысканию (поворот) использовались небольшие рулевые поверхности, как на самолете, но обдуваемые воздухом от винтов. Ключевым элементом управления стал автомат перекоса, изобретенный Борисом Юрьевым, но блестяще реализованный Фокке, позволявший циклически изменять угол лопастей при их вращении, тем самым управляя вектором тяги винта.

Прототип Fw 61 V1 (D-EBVU), внешне напоминавший фюзеляж учебного самолета Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz с приделанными по бокам фермами и винтами, был готов к лету 1936 года. Испытания решено было провести на аэродроме в Бремене. Назначенный пилотом-испытателем стал Эвальд Рольфс, которому предстояло войти в историю. Первые испытания проводились с большой осторожностью. Аппарат крепился тросами к земле, чтобы предотвратить неконтролируемый подъем или опрокидывание. 26 июня 1936 года, после серии таких подстраховочных «подлетов», Рольфс и Фокке решились на настоящий свободный полет. Под мощный гул двух звездообразных двигателей Bramo Sh.14A по 160 л.с. каждый, вращавших винты через сложную систему валов и редукторов, Fw 61 впервые оторвался от земли, свободно завис, выполнил небольшие перемещения во все стороны и благополучно приземлился. Это был не просто прыжок - это был полностью контролируемый вертикальный полет. Управляемость машины превзошла все ожидания. Главное препятствие на пути к практическому вертолету было преодолено.

Успех Fw 61 был не единичным. Развитие прототипа продолжалось, и в 1937-1938 годах он начал бить все мыслимые рекорды, демонстрируя невероятные для того времени возможности. Уже в мае 1937 года он установил мировой рекорд продолжительности полета для вертолетов - 1 час 20 минут 49 секунд (побит только в 1943г.), в июне того же года поднялся на высоту 2439 метров, а в июне 1938 достиг скорости 122,55 км/ч по прямой. В январе 1939 года он пролетел по прямой 230,348 км, установив рекорд дальности. Самым же зрелищным доказательством его возможностей стала легендарная демонстрация в феврале 1938 года внутри закрытого Дойчландхалле в Берлине. Пилотируемая Ханной Райч, Fw 61 целую неделю выполняла поразительные маневры - зависание, полеты вперед, назад, боком, развороты на месте , в ограниченном пространстве огромного зала перед потрясенной публикой, включая самого Гитлера. Этот триумф наглядно доказал миру реальность управляемого вертолета.

Хотя Fw 61 остался в основном экспериментальной машиной (было построено всего 2 прототипа), его значение для истории авиации невозможно переоценить. Прежде всего, он неопровержимо доказал, что полностью управляемый вертолет возможен, решив фундаментальные проблемы устойчивости и управления, которые десятилетиями ставили в тупик изобретателей. Конструктивное решение Фокке - схема с двумя соосными винтами на поперечных фермах (поперечная схема) - стало одной из основополагающих в вертолетостроении, а его разработки в области автоматов перекоса и систем управления были революционными. Успех Fw 61 дал мощнейший импульс развитию вертолетостроения во всем мире. В самой Германии он привел непосредственно к созданию более крупных и практичных моделей, таких как знаменитый Focke-Achgelis Fa 223 Drache, и стимулировал работы других конструкторов, включая Антона Флеттнера и его Flettner Fl 282. После окончания Второй мировой войны союзники тщательно изучили и использовали немецкие наработки, включая принципы и решения, воплощенные во Fw 61. Его влияние прямо прослеживается в послевоенном развитии вертолетов в США (Sikorsky, Piasecki), СССР (Миль, Камов), Великобритании (Bristol) и Франции (Sud Aviation). Даже Игорь Сикорский, создавший первый массовый вертолет R-4, признавал значимость работ Генриха Фокке.

Таким образом, первый полет Focke-Wulf Fw 61 26 июня 1936 года стал не просто датой в авиационном календаре. Это был момент рождения новой эры авиации - эры управляемого вертикального полета.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Для ЛЛ: А хрен его знает....

Летом 1178 года в Англии монах-летописец Жерваз Кентерберийский зафиксировал рассказ пяти монахов о необычном небесном явлении. Запись пролежала в архивах почти 800 лет, пока в 1976 году геофизик Джек Хартунг не обнаружил ее и не предложил научную интерпретацию.

Вечером 25 июня 1178 года кентерберийские монахи наблюдали молодой лунный серп вскоре после заката. Согласно их описанию, верхняя часть лунного серпа внезапно «раскололась надвое», из разлома вырвался «пылающий факел», извергающий огонь, угли и искры на большое расстояние. Луна при этом «дергалась, как раненая змея», а явление повторялось многократно, пока весь серп не потемнел. Потрясенные монахи поклялись в истинности увиденного, что Жерваз особо отметил в хронике.

Первоначальная гипотеза Хартунга предполагала, что монахи стали свидетелями столкновения астероида с Луной, образовавшего кратер Джордано Бруно диаметром 22 км на обратной стороне Луны. Расчеты показывали, что выбросы породы от такого удара могли быть видны с Земли, а данные советской миссии «Луна-24» косвенно указывали на молодость кратера. Однако позже эта теория была опровергнута. Детальные снимки японского зонда «Кагуя» (2008 г.) и анализ плотности микрократеров показали, что возраст кратера составляет 1-10 миллионов лет, а не 800. Решающим контраргументом стало отсутствие упоминаний в мировых хрониках о «метеорной буре» - интенсивном метеорном потоке, который неизбежно должен был возникнуть на Земле через несколько дней после удара из-за выброшенного лунного вещества. Ни европейские, ни арабские, ни китайские источники не зафиксировали такого аномального явления в июне-июле 1178 года.

Наиболее вероятным современным объяснением считается гипотеза астронома Пола Уизерса о земном болиде. Согласно ей, монахи наблюдали взрыв яркого метеора в атмосфере Земли, который визуально совпал с лунным диском. Болид, летящий по траектории прямо на наблюдателей из Кентербери, создал иллюзию «раскола» Луны: его вспышка, распад на фрагменты и шлейф искр на фоне лунного серпа были интерпретированы как огненный факел. Дрожание изображения объясняется атмосферной турбулентностью и физиологической реакцией глаз на вспышку, а потемнение серпа - временным ослеплением или дымным шлейфом. Эта версия объясняет локальность явления и отсутствие глобальных последствий.

Существуют альтернативные точки зрения. Историк Питер Нокольдс рассматривал описание как аллегорию Крестовых походов, где Луна символизировала ислам, а ее разрушение - победу христианства. Другие исследователи отмечают, что астрономические реконструкции показывают: в указанное время Луна в Кентербери находилась крайне низко над горизонтом или еще не взошла, что ставит под сомнение техническую возможность наблюдения в деталях, описанных монахами.

Так что же на самом деле увидели кентерберийские монахи 25 июня 1178 года?

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Предыстория конфликта между Францией и Россией уходит корнями в начало XIX века, в эпоху Наполеоновских войн. После разгрома коалиций при Аустерлице (1805г.) и Фридланде (1807г.) Россия была вынуждена подписать Тильзитский мир (1807г.). Этот договор сделал Россию формальным союзником Франции, но наложил на нее обязанность - присоединиться к Континентальной блокаде Англии. Для России, экономика которой во многом зависела от торговли с Англией (экспорт хлеба, леса, пеньки, импорт колониальных товаров и промышленных изделий)- это было катастрофой. Экономика начала страдать, финансы расстраиваться. Несмотря на попытки найти компромисс, Россия с 1810 года стала систематически нарушать блокаду, допуская нейтральные суда в свои порты и вводя заградительные тарифы против французских товаров. Это было воспринято Наполеоном как враждебный акт, подрывающий всю его систему борьбы с Англией. Кроме экономических причин, существовали и глубокие политические противоречия. Наполеон не мог смириться с сохранением независимой великой державы на востоке Европы, способной оспаривать его гегемонию. Его амбиции простирались на восстановление Польши («Великое Герцогство Варшавское») в границах до разделов, что было прямой угрозой западным губерниям России. Россия же, в свою очередь, опасалась дальнейшей экспансии Франции и стремилась сохранить свое влияние в Европе. Дипломатические попытки разрешить кризис провалились, взаимное недоверие росло. Наполеон, считая себя непобедимым и уверенный в быстрой победе над «северными варварами», начал подготовку к войне, стягивая огромную «Великую Армию» к границам России.

Начало войны стало драматичным и стремительным. В ночь на 24 июня 1812 года передовые части «Великой Армии» Наполеона (насчитывавшей около 600 тысяч человек при 1372 орудиях, собранных со всей континентальной Европы) начали переправу через реку Неман у Ковно (совр. Каунас). Русские силы на западной границе (три разобщенные армии под командованием М. Б. Барклая-де-Толли, П. И. Багратиона и А. П. Тормасова, всего около 220-240 тысяч человек) не смогли оказать немедленного организованного сопротивления такой армии. Главной задачей русского командования стало соединение 1-й и 2-й Западных армий, чтобы избежать их разгрома поодиночке. Началось тяжелое, изматывающее отступление вглубь страны. Отступая, армии вели арьергардные бои (у Мира, Салтановки, Островно, под Витебском), нанося французам чувствительные потери и замедляя их продвижение. Героическая оборона Смоленска 16-18 августа, где русские солдаты сражались за каждый дом, хоть и не спасла город, но позволила армиям наконец соединиться и задержала противника, став важным моральным событием.

Ход войны после соединения армий под Смоленском вступил в решающую фазу. Общее командование принял М. И. Кутузов, назначенный 20 августа главнокомандующим по воле армии и общества, требовавших решительных действий. Кутузов понимал необходимость генерального сражения для подъема духа армии и страны, но продолжал стратегию изматывания противника. Он выбрал позицию у села Бородино, в 125 км от Москвы. Бородинское сражение 7 сентября 1812 года стало одним из самых кровопролитных однодневных сражений в истории. Обе армии понесли огромные потери около 44-58 тыс. русских и 35-50 тыс. французов. Ни одной стороне не удалось достичь решающего перевеса: Наполеон не сумел разгромить русскую армию, Кутузов - преградить путь к Москве. На военном совете в Филях 13 сентября Кутузов принял тяжелейшее, но стратегически верное решение: оставить Москву без боя, чтобы сохранить армию. Вступление Наполеона в Москву 14 сентября не принесло ему ни мира, ни снабжения. Город, оставленный большинством жителей, был охвачен пожарами (причины которых до сих пор спорны - действия русских поджигателей, мародеров, случайность). Французская армия оказалась в ловушке: опустошенная провинция не могла ее прокормить, фуражировочные отряды уничтожались партизанами, а русская армия, совершив знаменитый Тарутинский маневр (стратегическое фланговое движение русской армии по направлению к селу Тарутино после сдачи Москвы с целью занять позиции, прикрывающие все дороги, ведущие на Калугу и Тулу), блокировала пути на юг, в богатые неразоренные губернии, и наращивала силы. Партизанское движение, инициированное как армейскими отрядами (Д. Давыдов, А. Сеславин, А. Фигнер), так и стихийно народными (Г. Курин, В. Кожина), стало настоящим бичом для французов, перерезая коммуникации и уничтожая мелкие отряды. Попытки Наполеона начать переговоры о мире были проигнорированы. Осознав катастрофичность положения, Наполеон 19 октября начал отступление из Москвы по разоренной Смоленской дороге. Русская армия, усиленная резервами и ополчением, преследовала врага, нанося удары у Тарутина, Малоярославца (который после ожесточенного боя закрыл французам путь на юг, заставив отступать по старой, разоренной Смоленской дороге), под Вязьмой и Красным. Отступление превратилось в бегство, усугубляемое ранними морозами, голодом и беспрерывными ударами регулярной армии и партизан. Кульминацией разгрома стало сражение у переправы через реку Березина 26-29 ноября, где французы понесли огромные потери, а остатки «Великой Армии» были рассеяны. 6 января 1813 г. Александр I издал манифест об изгнании врага из пределов России и окончании Отечественной войны.

Отечественная война привела к сокрушительному военному краху Наполеона Бонапарта. Его «Великая Армия», собранная со всей континентальной Европы и считавшаяся непобедимой, была практически уничтожена. Огромные потери, около полумиллиона человек убитыми, ранеными, пленными и умершими от голода, морозов и болезней, а также потеря почти всей артиллерии и обозов, - означали не просто поражение, а крушение мифа о непобедимости Наполеона и стали началом заката его империи. Этот разгром имел колоссальные международные последствия. Россия не только отстояла свою независимость, но и вышла из войны как сильнейшая сухопутная держава Европы, чей авторитет и влияние невероятно возросли. Это предопределило ее ведущую роль в формировании новой антинаполеоновской коалиции, которая в 1813-1814 годах окончательно низвергла французского императора, а на Венском конгрессе 1815 года закрепила за Россией ключевое положение в системе европейских держав, включая создание Царства Польского под скипетром русского царя, что обеспечило безопасность западных границ империи на десятилетия.

Внутри же России война имела глубочайшие социальные и духовные последствия. Само название «Отечественная», закрепившееся за ней, отражало ее уникальный характер как общенародной борьбы за выживание нации. Война сплотила перед лицом иноземного нашествия все слои общества - дворянство, крестьянство, купечество, духовенство. Героизм регулярной армии, невероятный подвиг народного ополчения и небывалый размах партизанского движения, в котором слились действия армейских партизанских отрядов и стихийная борьба крестьян, стали мощнейшим катализатором формирования и укрепления русского национального самосознания. Этот всплеск патриотизма и осознание народом своей роли в победе породили в широких слоях, особенно среди крестьянства и прогрессивного дворянства, искренние надежды на преобразования, главным из которых виделась отмена крепостного права. Хотя император Александр I впоследствии не решился на радикальные реформы в этом вопросе, сам факт этих ожиданий и опыт совместной борьбы разных сословий оказал глубокое и необратимое влияние на общественную мысль, став одной из важнейших предпосылок зарождения движения декабристов.

Культурное и мемориальное значение победы также невозможно переоценить. Война 1812 года стала неиссякаемым источником вдохновения для русской культуры. Она отразилась в высоких образцах поэзии (Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин), нашла свое грандиозное воплощение в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир», запечатлелась на батальных полотнах художников и в монументальных формах архитектуры - главным символом которой стал Храм Христа Спасителя в Москве, возведенный как благодарственный памятник героизму народа и Божьей милости. Победа стала центральным элементом национальной исторической памяти, символом стойкости, мужества и способности России преодолеть любое испытание, когда народ объединяется ради защиты Отечества.

Таким образом, Отечественная война 1812 года стала судьбоносным рубежом, испытанием, из которого Россия вышла окрепшей, возвысившейся на международной арене и навсегда запечатлевшей свой подвиг в анналах мировой истории и в сердце каждого своего гражданина.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Основание фабрики неразрывно связано с именем Фердинанда Теодора фон Эйнема, немецкого кондитера, приехавшего в Москву в 1846 году. Начав с крохотной мастерской на Арбате, где продавали пилёный сахар и шоколад ручной работы, Эйнем к 1851 году открыл первый магазин. Его изделия быстро завоевали популярность: в 1849 году он удостоился чести поставлять сладости к столу императорской семьи, получив личное одобрение императрицы. Легенда гласит, что во время Крымской войны Эйнем заключил контракт на поставку варенья для русской армии, предложив альтернативу «английским апельсинам».

В 1867 году Эйнем совместно с компаньоном Юлиусом Гёйсом основал «Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений". Они построили первое производственное здание на Софийской набережной, оснастив его новейшей паровой машиной - революционной для России техникой. После смерти Эйнема в 1876 году Гёйс продолжил дело, сохранив имя партнёра как бренд «Эйнемъ».

В 1889 году компаньон Юлиус Гёйс, унаследовавший дело основателя Фердинанда Эйнема, приобрел участки на Берсеневской набережной Москвы-реки. Выбор локации был стратегическим: близость к воде обеспечивала логистику сырья (какао-бобов, сахара) и работу паровых машин, а вид на Кремль подчеркивал престиж бренда.

Комплекс возводился поэтапно на протяжении 25 лет (1889 -1914 гг.) и включил 23 здания, соединенных переходами и внутренними дворами. Существенный вклад в строительство внес шведский инженер Аксель Флодин, спроектировавший первый производственный корпус (1900 г.) в стиле промышленной неоготики. Его здания отличались высокими окнами для естественного освещения, чугунными колоннами, поддерживавшими сводчатые потолки, и кирпичными фасадами темно-красного оттенка. Рабочие называли их «шоколадными дворцами» за монументальность и декоративные элементы: кованые балконы, решетки с символикой фабрики, стрельчатые арки. Так же приложил руку к строительству русский архитектор Александр Калмыков, который и завершил строительство фабрики. Он построил Шоколадный (1910 г.) и Административный (1911 г.) корпуса, органично вписав их в речной ландшафт. Калмыков использовал огнеупорный кирпич и металлические перекрытия - революционные для эпохи решения, обеспечивавшие пожарную безопасность. В интерьерах административных зданий применялись дорогие материалы: дубовая обшивка стен, мраморные полы, витражи с растительными орнаментами. Лестницы из кованого железа, как в здании управления, считались шедеврами индустриального дизайна.

Строительство велось с учетом передовых европейских стандартов. Паровые машины, завезенные из Германии, обеспечивали энергией конвейеры, а система вентиляции цехов исключала застой запахов какао. Для рабочих Гёйс построил общежития, столовую, швейную мастерскую и библиотеку - редкость для промышленных объектов того времени. Здания социального назначения гармонировали с производственными: те же кирпичные фасады, симметричные ритмы окон, башенные элементы. Эта готическая эстетика превратила фабрику в достопримечательность Болотного острова.

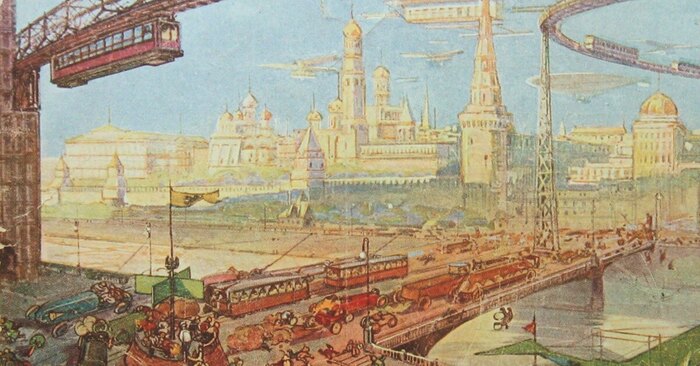

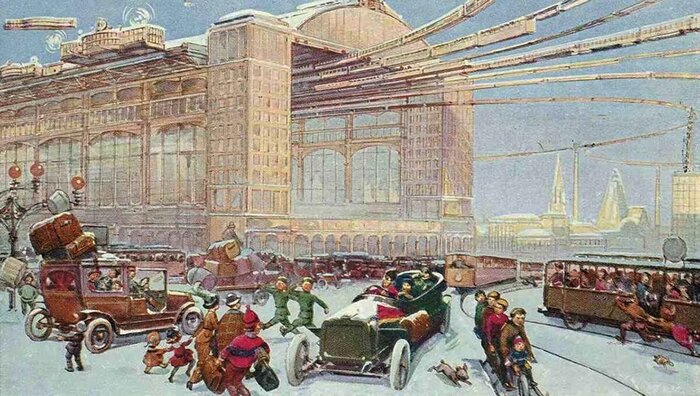

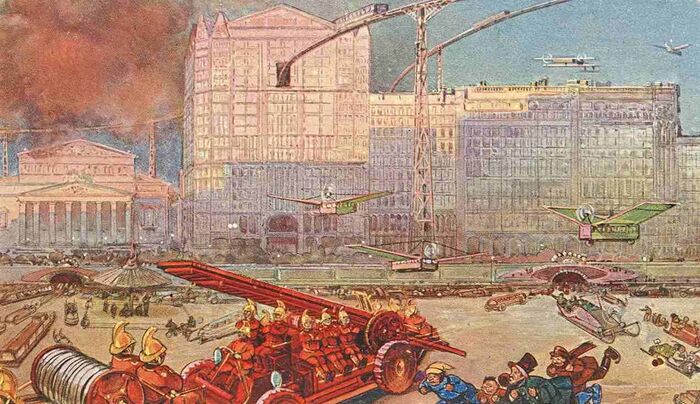

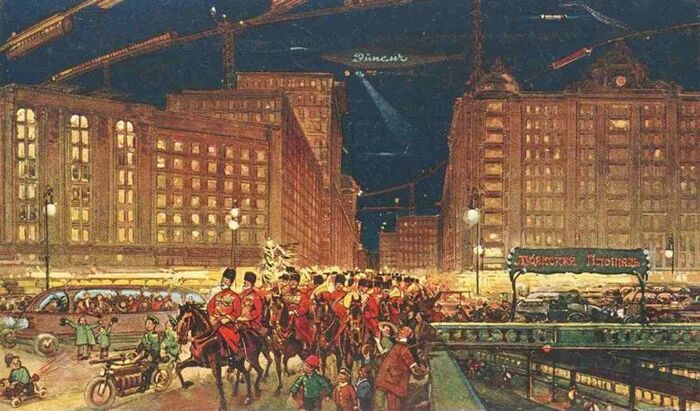

Фабрика славилась не только масштабами, но и креативом. В 1904 году «Эйнемъ» выпустил «поющий шоколад» - пластинки с мелодиями, которые проигрывались в мини-граммофоне при покупке конфет. За 25 рублей (цена коровы) клиенты слушали мазурки или речи пасхального зайца. В 1913 году появились конфеты «Мишка косолапый» с этикеткой по мотивам картины Шишкина - их дизайн придумали сыновья Гёйса, вдохновившись картиной. Упаковка стала искусством: бархатные коробки оформляли Михаил Врубель и Иван Билибин, а футуристические этикетки серии «Москва будущего» (1914г.) восхитили все слои общества. Для рекламы использовали даже дирижабль с названием «Эйнемъ», летавший над городом.

Москва XXIII века

Социальная политика опережала время: рабочие получали 20 рублей в месяц (выше среднего), бесплатное жильё, медицинскую страховку и пенсии после 25 лет службы. С каждого проданного фунта печенья жертвовали 5 копеек на благотворительность. К 1913 году фабрика стала поставщиком двора Николая II, а её продукция завоевала Гран-при в Париже и Нижнем Новгороде.

После революции фабрику национализировали. В 1918 году её назвали «Государственная кондитерская фабрика №1», а в 1922-м - «Красный Октябрь» (цвет и месяц революции). Несмотря на смену власти, производство не остановилось: к 1925 году выпуск сладостей превысил дореволюционный уровень. В 1920-е делали карамель с идеологическими названиями - «Красноармейская звезда», «Наша индустрия». Фантики для них рисовал Владимир Маяковский, сочинявший двустишия вроде: «Шёл Юденич на красный Питер, да о штыки бока повытер!».

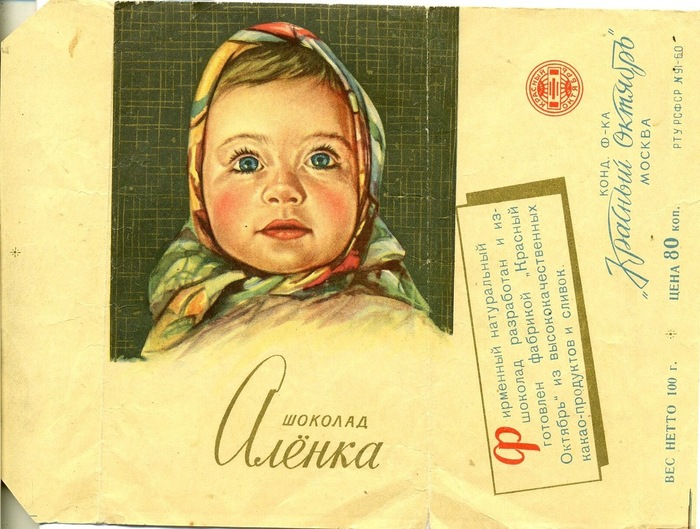

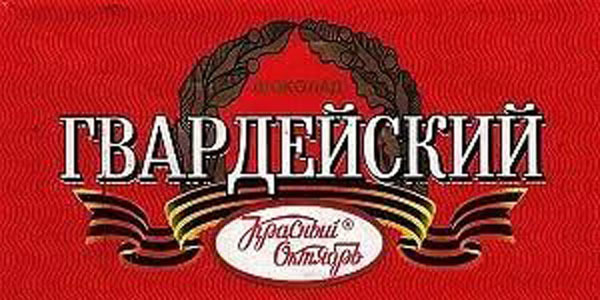

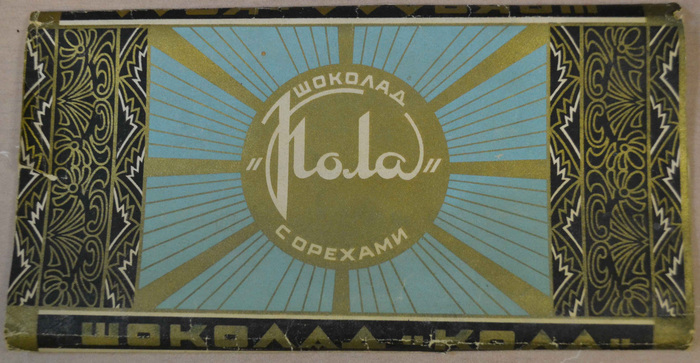

В Великую Отечественную войну фабрика выпускала шоколад «Гвардейский» для лётчиков и «Кола» для подводников, а также пламегасители для самолётов. За вклад в Победу коллектив семь раз получал переходящее Знамя ГКО. В 1960-е годы родился символ советского детства - шоколад «Алёнка». Его создали как бюджетный продукт (80 копеек за плитку), а имя дали в честь дочери Валентины Терешковой - первой женщины-космонавта. К 1966 году фабрика получила орден Ленина за внедрение 40 автоматизированных линий, которые копировали по всему СССР.

В 1992 году фабрику акционировали, но в 2000-е годы конкуренция с иностранными брендами вынудила её войти в холдинг «Объединённые кондитеры». В 2007 году производство полностью перенесли на территорию Бабаевской фабрики на Малой Красносельской улице. Исторические корпуса на Берсеневской набережной превратили в арт-кластер: здесь открылись галереи, рестораны и Музей истории шоколада и какао («МИШКа»). В бывших цехах сохранили кирпичные своды и чугунные колонны, создав контраст между промышленным наследием и современным искусством.

Сегодня бренд «Красный Октябрь» живёт в конфетах «Мишка косолапый», шоколаде «Алёнка» и «Красная шапочка», которые выпускают на новых мощностях. За год производят 70 тыс. тонн сладостей - от классических рецептов до экспериментальных линеек.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!

Летом 1944 года Красная Армия начала одну из самых грандиозных операций Второй мировой войны - «Багратион», названную в честь героя Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. Этот выбор символизировал историческую преемственность: как Багратион сражался с захватчиками на белорусской земле в 1812-м, так и советские войска брали реванш за поражения 1941 года. Предпосылкой стал «Белорусский балкон» - гигантский выступ фронта площадью 250 тыс. км², нависавший над советскими флангами и блокировавший путь к Минску и Берлину. Несмотря на 11 неудачных попыток прорвать его с октября 1943 года, немцы считали это направление второстепенным, перебросив две трети танковых дивизий на Украину. Их уверенность подкреплялась «неприступной» обороной глубиной 270 км с «крепостями» в Витебске, Орше, Могилёве и Бобруйске.

Ставка Верховного главнокомандования искусно использовала самоуверенность немцев. В рамках операции «Бодигард» советская разведка создала иллюзию главного удара на юге, позволив скрытно сосредоточить в Белоруссии колоссальные силы: 2,4 млн солдат, 36 тыс. орудий, 5,2 тыс. танков и 7 тыс. самолётов. Переброска войск велась ночью с соблюдением радиомолчания. Генерал Рокоссовский предложил дерзкий план: вместо одного удара под Бобруйском нанести два, несмотря на болотистую местность. На совещании в Ставке 22–23 мая Сталин и Жуков трижды заставляли его передумать, но Рокоссовский настоял на своем. «Настойчивость командующего доказывает, что наступление продумано тщательно», - заключил Верховный Главнокомандующий.

Операция началась 23 июня 1944 года - в третью годовщину вторжения Германии в СССР, причем на несколько дней раньше плана, чтобы спасти партизан, атакованных карателями. За сутки до этого белорусские партизаны начали «рельсовую войну», взорвав 10,5 тыс. мин на железных дорогах, что парализовало немецкие переброски. Уже 22 июня разведка боем выявила слабые точки обороны. Главные удары пришлись на фланги «балкона»:

- Северный (1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский фронты) за пять дней окружил 5 дивизий под Витебском. Город пал 27 июня, 20 тыс. немцев погибли, 10 тыс. сдались.

- Южный (1-й Белорусский фронт Рокоссовского) доказал правильность двойного удара: к 29 июня в «бобруйском котле» были уничтожены 20 тыс. солдат 9-й армии.

Разгром флангов обнажил центр немецкой обороны. 28 июня Гитлер снял командующего группой «Центр» Буша, назначив Моделя, но было поздно. Орша пала 27 июня, Могилёв - 28-го.

3 июля танки 3-го Белорусского фронта ворвались в Минск, а восточнее города замкнулось кольцо окружения, где оказались 105 тыс. солдат 4-й армии - крупнейший «котел» после Сталинграда.

В честь освобождения столицы Беларуси 3 июля с 1996 года отмечается как День Независимости республики.

К концу августа Красная Армия продвинулась на 550–600 км на запад, освободив Вильнюс (13 июля), Гродно (16 июля), Брест (28 июля) и выйдя к границам Восточной Пруссии. Темп наступления достигал 25 - 30 км в сутки - «советский блицкриг» превзошел немецкий 1941 года. Потери вермахта стали катастрофическими: 410 тыс. убитых и раненых, 158 480 пленных (включая 19 генералов), 900 танков. Группа армий «Центр» фактически перестала существовать: 17 дивизий уничтожены полностью, 50 потеряли более половины состава. Советские потери так же оказались значительны - 178,5 тыс. убитых, 587 тыс. раненых.

Историческое значение операции «Багратион» невозможно переоценить. Во-первых, это крупнейшее поражение вермахта в истории, превзошедшее Сталинград по стратегическим последствиям: фронт рухнул на 400 км, открыв прямой путь на Берлин. Во-вторых, СССР выполнил обещание, данное в Тегеране: операция сковала немецкие резервы, не позволив перебросить ни одной дивизии в Нормандию после высадки союзников 6 июня. В-третьих, освобождение Белоруссии стало актом возмездия за геноцид: оккупанты уничтожили 2,23 млн жителей (каждого третьего), сожгли 5295 деревень с населением.

Операция завершилась 29 августа, продемонстрировав зрелость советского военного искусства: координацию четырех фронтов, мастерскую дезинформацию, новаторскую тактику (двойной удар Рокоссовского) и взаимодействие с партизанами. Для Беларуси же «Багратион» навсегда остался символом возрождения из пепла.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Ранним утром 22 июня 1941 года тишину советской западной границы взорвал оглушительный грохот артиллерии. Нацистская Германия и ее союзники без объявления войны начали операцию «Барбаросса» - крупнейшее вторжение в мировой истории. От Баренцева до Черного моря 190 дивизий (около 5 млн человек), поддержанные 4,5 тыс. самолетов и 4,7 тыс. танков, обрушились на СССР. Первыми ударам подверглись аэродромы, железнодорожные узлы, военно-морские базы и города: Киев, Рига, Севастополь, Каунас, Вильнюс, Минск. Особую роль в планах вермахта играл Брест - ключевой транспортный узел на направлении главного удара группы армий «Центр» к Москве.

Брестская крепость, построенная в XIX веке, к 1941 году утратила стратегическое значение и использовалась как казарма. На ее территории располагались части 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-й погранотряд, подразделения НКВД, госпитали и семьи командиров (около 300 семей). Из-за учений вне крепости находились 10 батальонов и артиллерия, поэтому в ночь на 22 июня гарнизон насчитывал 7-9 тыс. человек, включая нестроевых и новобранцев. Против них действовала 45-я пехотная дивизия вермахта (15-19 тыс. человек) - элитное соединение, взявшее Париж. Ее поддерживали артиллерия (включая сверхтяжелые 600-мм мортиры «Карл»), танки и авиация.

В 4:15 утра 22 июня началась немецкая артподготовка. Она длилась всего 5 минут, но за это время по крепости выпустили 2880 снарядов, разрушив склады, водопровод, связь и нанеся тяжелые потери. Огонь продвигался на 100 метров каждые 4 минуты, методично выжигая территорию. В 4:23 начался штурм. Гарнизон крепости, застигнутый врасплох, не смог вначале организовать единую оборону - защитники оказались раздроблены на разрозненные группы. Немцы рассчитывали взять крепость за 8 часов, но встретили яростное сопротивление. Первые немецкие отряды, ворвавшиеся через Тереспольские ворота, попали в ловушку: их контратаковали с тыла пограничники 17-го отряда, а с фронта - солдаты под командованием лейтенанта Потапова. К 7:30 утра хаос сменился организованным сопротивлением - бойцы, несмотря на потери, заняли оборону по всему периметру.

Несмотря на превосходство немцев в живой силе и полное господство в воздухе, защитники крепости превратили каждое здание в опорный пункт. Уже в первый день немцы потеряли до 50% личного состава в некоторых штурмовых группах, предприняв 8 безуспешных атак. Ключевую роль в обороне сыграли офицеры: капитан Иван Зубачев и полковой комиссар Ефим Фомин. Они создали штаб обороны в подвалах казарм, а майор Петр Гаврилов возглавил оборону Восточного форта. Без воды (водопровод разрушили первые снаряды), еды и медикаментов, под непрерывным огнем, они держались, добывая воду из Буга и Мухавца под пулями.

К 24 июня немцы заняли Тереспольское и Волынское укрепления, но Цитадель и Кобринское укрепление держались. 26 июня попытка прорыва из крепости провалилась. Последним очагом стал Восточный форт, где бойцы под командованием майора Петра Гаврилова сражались до 29–30 июня, когда немцы применили 1800-кг бомбы. Отдельные группы сопротивлялись до конца июля 1941 года. На стене каземата осталась надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41».

Потери немцев оказались шокирующими: 482 убитых (включая 48 офицеров) и более 1000 раненых - втрое больше, чем за всю Польскую кампанию 1939 года. Защитники заплатили дороже: около 2000 погибших и 6800 пленных, многие из которых были ранеными или гражданскими. До 1945 года дожили лишь 400 участников обороны. Майор Гаврилов, взятый в плен 23 июля, был похож на «скелет, обтянутый кожей» - он не мог даже глотать от истощения.

Оборона Бреста стала гвоздем в колесе «Барбароссы». Гарнизон сковал целую дивизию на месяц, сорвав график наступления на Москву. Как позже признался начальник штаба 4-й армии вермахта генерал Блюментритт: «Начальная битва... показала нам Красную Армию. Наши потери доходили до 50%». В феврале 1942 года под Ельцом были захвачены немецкие документы, раскрывшие масштаб подвига - так СССР узнал правду о защитниках. В 1965 году крепость получила звание «Крепость-герой».

С 1992 года 22 июня отмечается как День памяти и скорби. В 12:15 по московскому времени, в час, когда Молотов объявил о начале войны (полная речь из радиовыступления), в России наступает минута молчания.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

В полдень 22 июня 1941 года, когда немецкие войска уже глубоко вклинились на советскую территорию, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов выступил по радио с историческим обращением. Его голос, звучавший в 12:15 по московскому времени, впервые официально сообщил гражданам СССР о начале войны. Текст выступления был написан в чрезвычайной спешке: по воспоминаниям современников, Молотов лично составлял его утром того же дня в Кремле, после того как Сталин, находившийся в подавленном состоянии, поручил ему эту миссию.

«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление: сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы. В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной. По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы, и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже свершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ - отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы Советской авиации с честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом, и нанесут сокрушительный удар агрессору. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за родину, за честь, за свободу. Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!