Фотоработы

47 постов

47 постов

118 постов

19 постов

15 постов

12 постов

11 постов

2 поста

5 постов

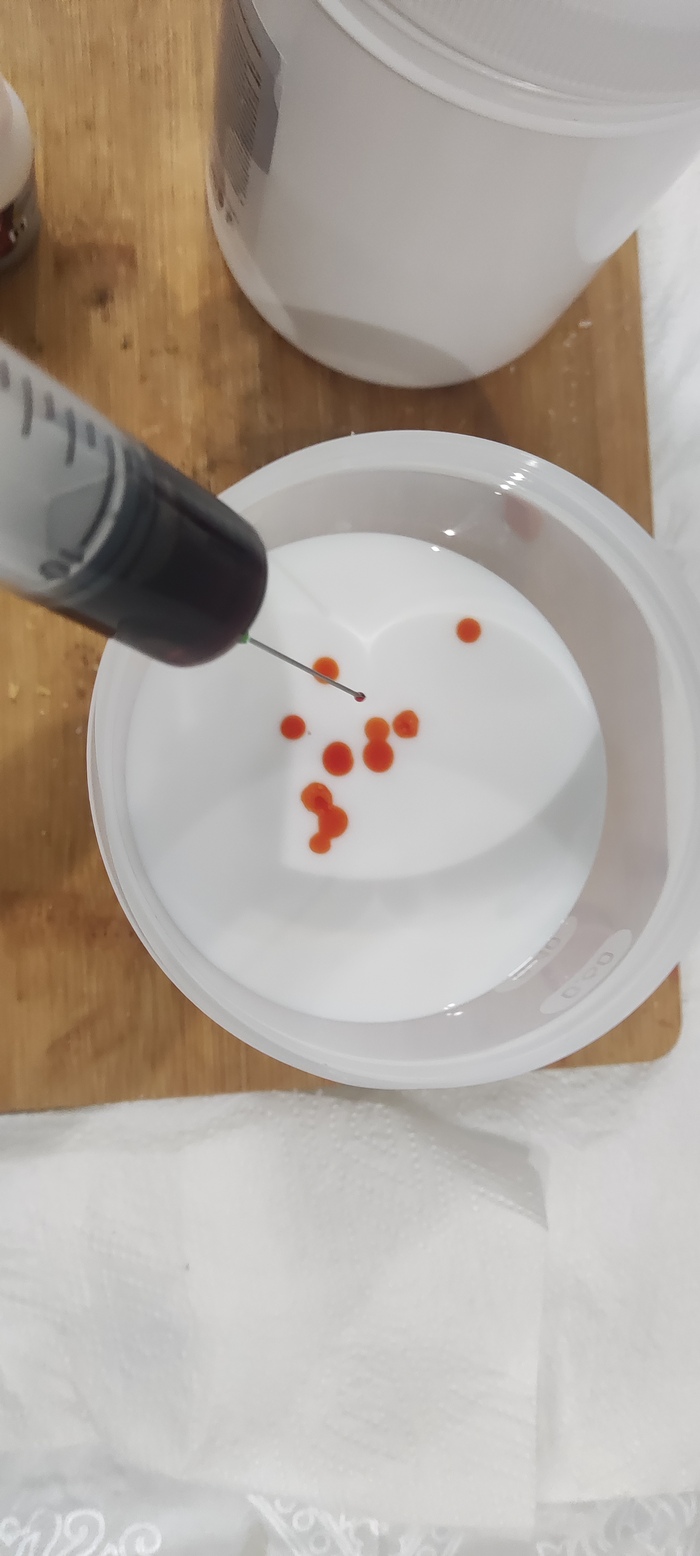

Здравствуйте читатели! Сегодня я хочу поделиться изготовлением новой свечи. На этот раз захотелось сделать свечу по облику темного лорда ситха (или сита??)- Дарта Вейдера. Процесс изготовления стандартный, который уже неоднократно описывал в своих постах, но ещё раз повторюсь (стоит ли процесс производства выкладывать в дальнейшем, так как технологию изготовления я уже описывал в своих предыдущих постах?)

Для начала нужно выбрать форму (мастер-модель) для свечи. В качестве формы выбрал данную гипсовую статуэтку:

Затем необходимо сделать силиконовый молд по данной статуэтке. Использовал двухкомпонентный силиконовой раствор на основе олова, с твердостью по "шору" 20.

Затем смешиваем компонент А и компонент В в пропорции 100 к 2.5.

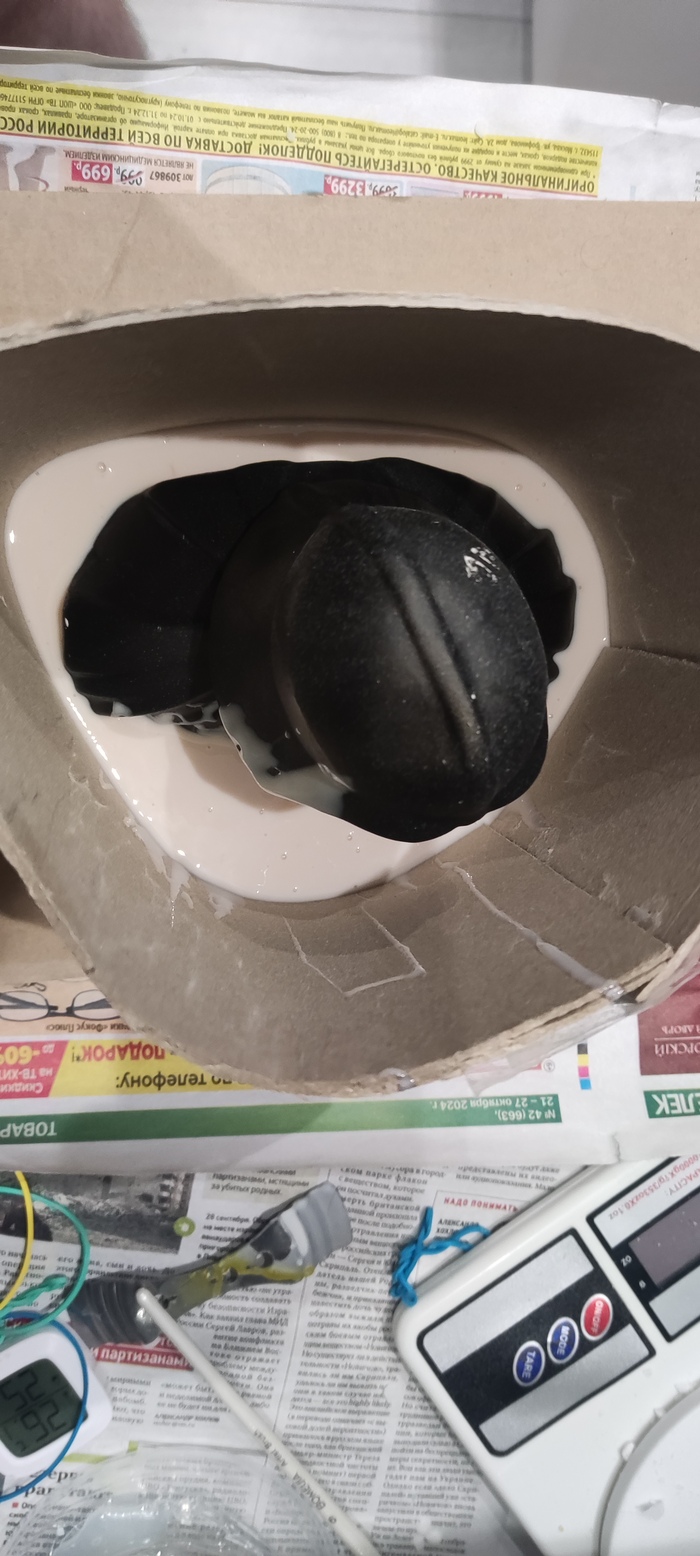

Статуэтка большая и с опалубкой возникли проблемы. Вначале я ее сделал из картона, но по итогу склейка дала трещину и силикон вытек...неприятная была ситуация. Силикон сложно оттирается и он очень липкий. Так что спирт вам в помощь)

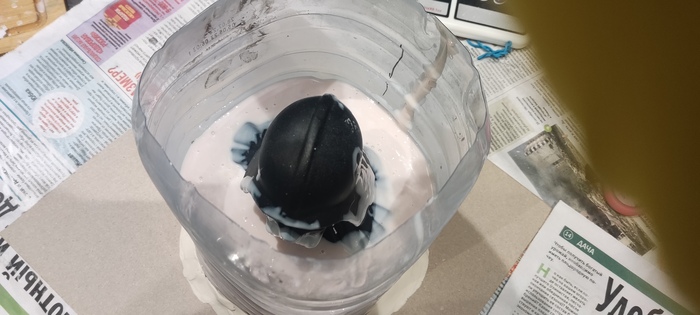

Во второй раз использовал пятилитровую пластиковую бутылку.

Застывает раствор 16-20 часов. А после остаётся осторожно вынуть статуэтку.

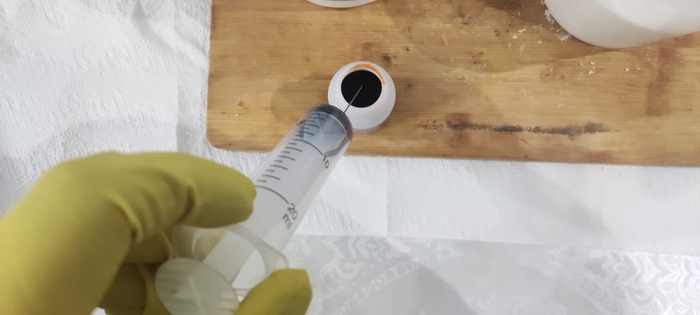

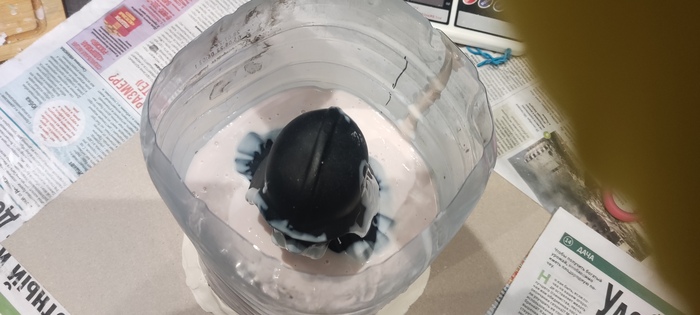

А теперь остаётся залить воск. Хотелось бы свечу сделать наиболее каноничной, поэтому использовал черный краситель для воска. Но как выяснилось чистый черный оттенок достаточно проблематично получить, поэтому первая свеча вышла серой)

Прилагаю процесс заливки воска.

Общий вес свечи вышел 700г и пришлось ее заливать 2 раза. В ковшик входит только 500г воска. И самое сложное для меня -это подбор правильного фитиля...с первого раза угадать сложно. А когда свеча такая большая, то это очень трудозатратный процесс.. для ориентировочного подбора можете воспользоваться данной табличкой, но она ориентировочная:

Ну вот как-то так) А теперь давайте перейдем к полученным свечам

Это первая свеча по данному молду. Вышла, как вы можете видеть, не очень хорошо. Цвет вышел не черным, а серым. И я ее очень поспешно вынул из молда, поэтому она сломалась в области шеи. Для остывания такой большой свечи нужно куда больше, чем 6 часов....

А это вторая. Вышла гораздо лучше, правда цвет все равно не совсем черным вышел. После я её покрыл слоем лака

Так же прилагаю фото горения данных свеч

На этом все! Спасибо, что дошли до конца поста! Надеюсь он был полезным и интересным. До новых встреч!

К 1917 году Первая мировая война зашла в позиционный тупик окопной войны. После первых, шокирующих, но все же ограниченных по эффективности газовых атак с использованием хлора в 1915 году и более смертоносного фосгена, воюющие стороны стали искать более эффективное химическое оружие, способное сломить оборону противника.

Дихлордиэтилсульфид (впоследствии называнный ипритом) был синтезировал еще в 1822 году Сезаром Депре. А в 1860 году это повторил Фредерик Гатри, независимо от наработок предшественника. Но к сожалению для ученых данное соединение не несло за собой какой-либо практический пользы. Единственное чем оно было интересно, так это своим запахом. Дихлордиэтилсульфид представлял собой бесцветную жидкость с запахом чеснока и горчицы. Но все изменилось в 1913 году, в лаборатории выдающегося немецкого химика Германа Фишера. В лаборатории Фишера, английский химик Томас Кларк, экспериментируя с дихлордиэтилсульфидом, случайно разбил колбу с этим веществом. Томас получил тяжелое отравление с двухмесячной госпитализацией, а это в свою очередь привлекло внимание немецких военных. И с этого началось изучение разрушительного потенциала химического соединения. Интенсивные исследования привели к тому, что к 1916 году химики Вильгельм Ломмель и Вильгельм Штейнкопф разработали промышленный метод производства иприта в больших количествах. Веществу было присвоено кодовое название «Lost» (образовано из первых букв фамилий разработчиков - Lommel и Steinkopf), хотя впоследствии оно стало известно миру по месту своего первого боевого применения как иприт.

В ночь с 12 на 13 июля 1917 года под бельгийским городом Ипр, уже печально известным по предыдущим газовым атакам, немецкая артиллерия начала массированный обстрел позиций англо-французских войск. Целью было сорвать готовящееся наступление Антанты. В отличие от ранних газовых атак, когда ядовитые газы (хлор, фосген) выпускались из баллонов и зависели от направления ветра, иприт применялся принципиально иначе. Он доставлялся к цели артиллерийскими снарядами (минами), содержавшими маслянистую жидкость. При разрыве таких снарядов иприт распылялся не столько как газ, сколько в виде мелкодисперсного аэрозоля и тонкой маслянистой пленки, оседающей на земле, окопах, технике, обмундировании и коже солдат. Ключевой тактической инновацией иприта стала создаваемая им «область заражения». В отличие от быстро рассеивающихся газов, иприт сохранял свою токсичность на местности до нескольких дней в теплую погоду и даже недель зимой, превращая территорию, подвергшуюся обстрелу, в долговременную «мертвую зону», непригодную для занятия войсками без риска тяжелых потерь.

Действие иприта было изощренным и особенно устрашающим для солдат. Будучи бесцветной жидкостью с лишь легким запахом горчицы и чеснока, он не вызывал мгновенных симптомов при контакте, что делало его незаметным. Признаки отравления проявлялись с коварным опозданием, обычно через 2-12 часов, создавая кумулятивный эффект. Воздействие иприта было полиморфным, то есть поражало организм по разным направлениям. Его кожно-нарывное действие вызывало глубокие, плохо заживающие химические ожоги и некроз тканей, особенно в местах контакта с влажной кожей (подмышки, пах). Слизистое воздействие приводило к тяжелым поражениям глаз, часто вызывая временную или даже постоянную слепоту, а также к мучительным повреждениям дыхательных путей и легких. На клеточном уровне иприт проявлял цитотоксические свойства, алкилируя ДНК и нарушая процесс клеточного деления. Обычная военная форма и обувь практически не защищали: маслянистый иприт проникал через ткань, впитывался в кожу, а его пары поражали дыхательные пути.

Результаты первой в мире атаки с применением иприта под Ипром были ужасающими. Пострадали 2 490 солдат англо-французских войск. Хотя непосредственно в результате атаки погибло всего 87 человек, это было лишь началом долгой трагедии для выживших. Большинство получили тяжелейшие хронические поражения: легких (развивалась эмфизема, бронхоэктазы), глаз и, особенно, кожи. Около 5% отравленных умирали в течение последующих месяцев от вторичных инфекций, сепсиса и общего отравления организма. Психологический эффект иприта превосходил даже его разрушительное физическое воздействие. Газ порождал чувство абсолютной беспомощности и панику среди войск, так как не существовало эффективной защиты от его кожно-нарывного действия. Осознавая опасность, англичане достаточно быстро расшифровали химическую формулу иприта, однако наладить собственное массовое производство этого оружия смогли лишь к сентябрю 1918 года - всего за два месяца до окончания войны.

Первые попытки защититься от нового ужасного оружия были отчаянными и малоэффективными. Солдаты инстинктивно закрывали лица мокрыми тряпками, но это давало лишь иллюзию защиты и совершенно не спасало от кожно-нарывного действия иприта на любые открытые или просто покрытые обычной тканью участки тела. Противогазы, разработанные в 1915-1916 годах, включая достаточно эффективный российский противогаз Зелинского-Кумманта, хорошо фильтровали летучие отравляющие газы вроде хлора или фосгена, но были бессильны против контакта жидкого иприта с кожей и его паров, проникающих через одежду. Единственной реальной защитой, которую могли дать командующие войсками Антанты, стал приказ избегать мест разрывов снарядов, подозрительных на наличие иприта. Это требование, по сути, парализовало мобильность войск, делая невозможным быстрое занятие или смену позиций на зараженной местности, что и было одной из главных тактических целей применения иприта.

Несмотря на тактический успех под Ипром в срыве конкретного наступления, иприт, как и химическое оружие в целом, не смог изменить ход Первой мировой войны. Химическое оружие оказалось слишком непредсказуемым из-за зависимости от ветра и погодных условий, а также тактически ограниченным, так как создаваемая им зараженная зона блокировала продвижение не только обороняющихся, но и самих атакующих. Основные потери сторон по-прежнему несли от обычной артиллерии и пулеметов. Однако масштабы применения иприта в последний год войны были колоссальны: до ноября 1918 года воюющими сторонами было использовано около 12 000 тонн этого отравляющего вещества, а общее число пострадавших от него достигло примерно 400 000 человек.

Трагическая «тень Ипра» легла на весь XX век. Иприт применяли и после Первой мировой войны. Италия под руководством Муссолини использовала иприт против Эфиопии (Абиссинии), сбрасывая его с самолётов в виде аэрозоля и бомб. Так же известен трагический эпизод в итальянском порту Бари в 1943 году, когда при немецкой бомбардировке был потоплен американский корабль с грузом иприта, приведший к гибели и отравлению сотен мирных жителей и военных. Лишь в 1997 году, с вступлением в силу Конвенции о запрещении химического оружия, человечество предприняло решительный шаг к избавлению от этого смертельного вещества. Конвенция привела к уничтожению около 86% мировых запасов иприта.

Иприт навсегда остался в истории мрачным символом «окопного безумия» Первой мировой войны, которое причиняло невероятные страдания, калечило тела и подрывало дух солдат, но так и не принесло решающего стратегического преимущества ни одной из сторон.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Волынская резня - одно из самых мрачных и ужасающих военных преступлений в истории Второй мировой войны. 11 июля 1943 года отряды ОУН-УПА (Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии) провели массовую атаку на 99-167 польских сёл и деревень на территории Волыни (ныне западная Украина). За сутки погибли 10-11 тысяч поляков, а общее число жертв конфликта в 1943-1944 годах достигло, по разным оценкам, 50 000-100 000 поляков и 10 000-24 000 украинцев.

Корни трагедии уходят в межвоенный период. После Рижского договора 1921 года Волынь и Галиция отошли к Польше, где украинцы столкнулись с жесткой дискриминацией. Польские власти закрывали украинские школы (к 1926 году из 442 осталось лишь 2), разрушали православные церкви и внедряли систему «осадничества» - насильственного заселения польскими колонистами земель, конфискованных у украинцев. Польские карательные операции 1930-х годов, включавшие поджоги сёл и убийства активистов, превратили этническую рознь в открытую ненависть.

Вторая мировая война усугубила конфликт. После оккупации Западной Украины нацистами в 1941 году украинцы массово вступали во вспомогательную полицию, а поляки сотрудничали с немецкой администрацией. К 1943 году ОУН-УПА, первоначально боровшаяся против своих «нелояльных» сограждан и советских партизан, переключилась на «очистку Волыни от поляков». Весной 1943 года руководство организации подписало приказ о тотальной этнической чистке, мотивируя это необходимостью предотвратить возвращение региона под власть Польши после войны и отомстить за прежние обиды.

Организация украинских националистов (ОУН) была создана в 1929 году в Вене, на базе Украинской военной организации (УВО) и праворадикальных групп. Возглавил её Евгений Коновалец - бывший офицер австро-венгерской армии, известный участием в подавлении восстания рабочих киевского завода «Арсенал» в 1918 году. Идеологической основой стал интегральный национализм, разработанный эмигрантом Дмитрием Донцовым: его доктрина провозглашала нацию высшей ценностью, требовала построения тоталитарного государства и насильственной ассимиляции или изгнания всех «неукраинцев». Программа ОУН открыто называла «родственными движениями» гитлеровский нацизм и итальянский фашизм.

С самого начала ОУН стала инструментом германских спецслужб. Уже в 1921 году Рико Ярый, глава сети УВО в Германии, договорился с абвером (военной разведки Рейха) о подготовке боевиков. Члены организации проходили диверсионные курсы в Мюнхене и Голландии, а в 1932 году Коновалец заключил устное соглашение с шефом абвера Конрадом Патцингом: Германия обязалась выплачивать ОУН по 7 000 марок ежемесячно плюс дополнительные суммы за «специальные задачи». После прихода Гитлера к власти сотрудничество углубилось. В 1934 году ОУН перенесла штаб в Берлин, где при поддержке гестапо и НСДАП были построены казармы для боевиков, созданы разведшколы и офицерские курсы в Баварии. Нацисты рассматривали организацию как ударную силу против Польши и СССР. В 1938 году после аншлюса Австрии ОУН получила в распоряжение замок близ Вены, где сотни националистов проходили военную и идеологическую подготовку под руководством инструкторов СС.

Ликвидация Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым в 1938 году раскололо ОУН на две фракции: «ветеранов» во главе с Андреем Мельником (ОУН-м) и радикальную молодежь Степана Бандеры (ОУН-б). Несмотря на внутренние противоречия, обе группировки сохраняли тесные связи с абвером. В 1939 году боевиков обеих фракций использовали при нападении на Польшу в составе «Украинского легиона», а в 1941 году из них сформировали печально известные батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» - диверсионные части вермахта. Их «подвиги» включали расстрелы евреев во Львове и участие в уничтожении белорусской деревни Хатынь, где были сожжены заживо 149 мирных жителей.

Создание УПА в октябре 1942 года также инициировалось нацистами. К этому времени Германия, истощённая войной на Восточном фронте, остро нуждалась в силе для борьбы с партизанами и «зачистки» тыла. УПА, по сути, стала легализованным карательным формированием: немцы массово отпускали в её ряды украинских полицейских из коллаборационистских структур, передавали оружие и сознательно закрывали глаза на этнические чистки. Первым командиром УПА был назначен Дмитрий Клячкивский («Клим Савур»). В 1943 году его сменил Роман Шухевич - бывший офицер батальона «Нахтигаль», лично участвовавший в карательных операциях в Белоруссии.

Утро 11 июля 1943 года стало апогеем кошмара для польского населения Волыни. В этот день, по приказу Дмитрия Клячкивского (командующего силами УПА на Волыни), боевики УПА синхронно атаковали от 99 до 167 польских сёл. Операция была спланирована за месяц до этого в Колковском лесу, где Клячкивский отдал прямой приказ: «Уничтожить польское население в возрасте 16-60 лет, чтобы лишить их возможности восстановить власть после войны». Идеологическую основу для резни заложила доктрина ОУН(б) Степана Бандеры с её лозунгом «Украина без жидов, ляхов и москалей!», хотя сам Бандера в это время находился в нацистском заключении.

Роль Романа Шухевича оказалась решающей. Он лично координировал взаимодействие отрядов, используя опыт карательных операций в составе батальона «Нахтигаль», где служил заместителем командира в 1941 году. Через свои контакты в абвере он обеспечил снабжение УПА оружием: только от группы армий «Юг» Шухевич получил 10 000 пулемётов, 26 000 автоматов и 12 млн патронов.

В резне участвовали до 100 боевых сотен УПА, сформированных из трех ключевых групп: ветеранов нацистских батальонов «Нахтигаль» и «Роланд», имевших опыт карательных операций, дезертиров из немецкой полиции, которых оккупанты массово передавали УПА и местных крестьян, включая подростков и женщин, вооружённых топорами и косами. Командовали операцией полевые командиры Иван Литвинчук («Дубовый») и Пётр Олейник («Эней»). Они применили чудовищную тактику: атаки начались в 5:00 утра, когда поляки собирались на воскресные мессы. В селе Порицк боевики в немецкой форме расстреляли у костёла 200 человек, взорвав алтарь гранатой. В Яновой Долине заживо сгорели 600 человек, забаррикадированные в домах. Особой жестокостью отличился отряд Григория Возняка: переодевшись в форму советских партизан, он вырезал 290 из 350 жителей колонии Ожешин.

Удары наносились по всей Волыни с демонстративной жестокостью. В Гурове жертв распиливали ручными пилами, привязывая к бревнам. В Острувках 474 человека (включая 204 ребёнка) согнали в школьный двор и зарубили топорами. В Хрынове толпу у костёла расстреляли из пулемётов, а раненых добивали ножами. За день до резни в селе Кустыче УПА казнила польских парламентёров, предложивших перемирие: Зыгмунта Руммеля и Кшиштофа Маркевича разорвали лошадьми, привязав к хвостам.

Кровавая бойня на Волыни летом 1943 года мгновенно превратила регион в ад взаимной мести. Польская Армия Крайова (АК) ответила на этнические чистки карательными рейдами против украинских сёл Холмщины и Люблинщины, где к 1944 году погибли 10 000-24 000 украинцев. Немцы, видя в конфликте инструмент ослабления врагов, поставляли оружие обеим сторонам. К 1945 году демографическая карта региона изменилась навсегда: 200 000 поляков бежали с Волыни, а 150 000 украинцев были изгнаны из Польши в ходе стихийных погромов. Этот исход создал вакуум, который быстро заполнила Красная Армия.

С приходом советских войск в 1944 году УПА объявила войну СССР, но её сопротивление было обречено. К 1946 году войска НКВД разгромили основные группировки УПА. Командующий УПА Роман Шухевич, скрывавшийся во Львове, был ликвидирован в 1950 году при штурме его убежища. Его предшественник Дмитрий Клячкивский погиб ещё в 1945 году, окруженный сотрудниками НКВД в карпатском лесу. К 1956 году УПА перестала существовать: 65 000 бойцов убиты, 100 000 отправлены в тюрьмы, 50 000 бежали на Запад.

Несколько лет спустя оргнанизация ОУН так же была ликвидирована. Ее лидер Степан Бандера, обосновавшийся в Мюнхене, сотрудничал с ЦРУ и MI6, готовя диверсантов против СССР. Эта деятельность прервалась в 1959 году, когда агент КГБ Богдан Сташинский выстрелил ему в лицо струей цианистого газа на лестнице дома №7 по Крайттмайрштрассе. После смерти Бандеры ОУН раскололась на враждующие группировки, окончательно утратив влияние к 1990-м годам.

После распада СССР Украина столкнулась с необходимостью формирования новой национальной идентичности. Активную роль в этом процессе сыграла украинская диаспора в Канаде и США, куда после Второй мировой войны эмигрировали бывшие члены ОУН и УПА. В августе 1992 года Николай Плавьюк, бывший деятель ОУН, передал государственные регалии УНР первому президенту Украины Леониду Кравчуку. Этот символический акт заложил основу для легитимизации националистического нарратива, хотя тогда он не вызвал широкого резонанса. В 1990-е годы началась постепенная реабилитация ОУН-УПА: в школьных учебниках смягчались оценки деятельности боевиков, смещая акцент на их «борьбу против двух тоталитаризмов». На Западной Украине устанавливались памятники Степану Бандере и Роману Шухевичу, а партия Конгресс украинских националистов (идеологический наследник ОУН) вошла в Раду, оставаясь маргинальной силой.

Середина 2000-х отмечена появлением молодежных неонацистских организаций. В 2006 году прошла первая массовая неонацистская демонстрация в Киеве под лозунгом «Украина для украинцев!». В них участвовали группировки вроде «Патриот Украины» и «Социал-Национальной Ассамблеи» пропагандировали ксенофобию, антисемитизм и культ силы, используя символику, стилизованную под СС. Параллельно укреплялись связи между историческим наследием ОУН и политиками. Партия «Свобода» Олега Тягнибока, созданная в 1991 году как Социал-Национальная партия Украины, требовала запрета Коммунистической партии, придания украинскому языку статуса единственного государственного и признания ОУН-УПА «борцами за независимость». В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу и Бандере звание Героев Украины.

Государственный переворот в 2014 году, названный в народе «Евромайданом», стал катализатором распространения идеологии нацизма. «Правый сектор» сыграл ключевую роль в уличных боях с «Беркутом». Его лидер Дмитрий Ярош открыто называл Бандеру «героем», а бойцы использовали красно-чёрные флаги УПА и символ «волчьего крюка» - аналог свастики. Точкой невозврата стали трагичные события, произошедшие в Одессе 2 мая 2014 года. В этот день боевики «Правого сектора», совместно с другими украинскими радикальными группировками, подожгли здание Дома профсоюзов, в котором укрывались противники «Евромайдана». Из-за пожара погибли 42 человека, а местная полиция никак не воспрепятствовала разворачивающимся событиям.

Так же в мае 2014 года был создан батальон «Азов», объединивший неонацистов под командованием Андрея Билецкого. В его эмблеме использовались стилизованные руны «Вольфсангель» (знак дивизии СС «Дас Райх») и «Чёрное солнце».

Власти законодательно закрепили этот курс: в апреле 2015 года принят закон о признании ОУН-УПА «борцами за независимость», а в октябре 2014-го День защитника Украины перенесён на 14 октября. Именно в этот день, 14 октября 1942 года, появилась организация УПА.

С избранием Зеленского ожидалась дерадикализация, но неонацистские структуры укрепились в силовом блоке. «Азов» интегрирован в Нацгвардию, его ветераны заняли посты в МВД и СБУ. В 2022 году созданы бригады «Свобода России» (с символикой РОА Власова) и «Русский добровольческий корпус» с участием российских неонацистов.

Международная реакция на возрождение украинского национализма ужесточилась (несмотря на проводимую политику «закрывания глаз» и «этадругина»). Польша в 2024 году пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС, требуя сноса 230 памятников Шухевичу и эксгумации жертв Волынской резни. ООН трижды (2016, 2023, 2024) принимала резолюции против героизации нацизма - Украина голосовала «против», аргументируя «защитой исторической памяти». Израиль осудил чествование Бандеры, напомнив о погромах 1941 года во Львове, где бойцы ОУН убили 4 000 евреев.

Развитие неонацизма на Украине - результат долговременной и системной работы. Начавшись в 1990-е как попытка консолидации через «антисоветский миф», к 2020 году он превратился в милитаризованную доктрину, оправдывающую преступления. Боевые столкновения с Россией ускорили этот процесс: красно-черные флаги УПА и нашивки СС стали символами «сопротивления», а критика героизации приравнена к «работе на Кремль».

А в Польше, 11 июля считается Днем памяти жертв. Основные события дня включают в себя траурные церемонии, такие как возложение цветов к памятникам жертвам (например, у мемориала Волынской резни в Варшаве), минуты молчания и чтение имен погибших. Важную роль играют церковные службы - в костёлах по всей стране проходят мессы в память о жертвах.

И на всякий случай ссылки на СМИ:

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Согласно легенде, 10 июля 1040 года англосаксонская графиня Годива совершила один из самых смелых и жертвенных поступков в английской истории, навсегда вписав свое имя в народную память. Эта история развернулась в начале XI века в графстве Мерсия, которым правил суровый граф Леофрик. Стремясь укрепить свою власть и пополнить казну, он обложил жителей своего города Ковентри непосильными налогами. Горожане, доведенные до нищеты, умоляли о снижении поборов, но граф оставался глух к их страданиям.

Жена графа Леофрика, леди Годива (чье древнеанглийское имя означало «Божий дар»), была женщиной необычайной добродетели для своего времени. Летописи описывают ее как набожную, щедрую к церкви и глубоко сострадательную к бедам своих подданных. Видя нищету и отчаяние горожан Ковентри, она неоднократно вступалась за них перед мужем, умоляя снизить налоги. Однако Леофрик, раздраженный ее настойчивостью, однажды во время пира в пьяном гневе бросил жене жестокий вызов: он пообещал снизить налоги лишь в том случае, если она проедет обнаженной через весь город верхом на лошади. Граф был абсолютно уверен, что знатная и благочестивая женщина никогда не согласится на такое неслыханное публичное унижение.

К его изумлению, Годива, движимая глубоким состраданием к своему народу и решимостью облегчить его участь, приняла его условие. Она заранее приказала всем жителям Ковентри в назначенный день затворить ставни окон и не выходить на улицы, чтобы никто не мог видеть ее наготы. Горожане, испытывавшие к графине огромное уважение и благодарность за ее заступничество, беспрекословно подчинились. По легенде, в тот день город опустел и замер, словно вымерший.

Утром 10 июля 1040 года Годива, сняв свои одежды и прикрыв тело лишь густыми, распущенными до пят волосами (что в средневековой символике олицетворяло чистоту и невинность), села на коня и медленно проехала по пустынным улицам и главной площади Ковентри. Ее путь пролегал от замка графа Леофрика до рыночного центра города. Столетиями позже английский поэт Альфред Теннисон посвятил ее «прогулке» следующие строки:

«Скользя, как луч, среди колонн, к воротам,

Где уж стоял её любимый конь,

Весь в пурпуре, с червонными гербами.

На нём она пустилась в путь — как Ева,

Как гений целомудрия.

И замер, едва дыша от страха, даже воздух

В тех улицах, где ехала она».

Предание гласит, что все жители послушно остались за закрытыми ставнями. Лишь один человек, портной по имени Том, не удержался от искушения и подглядел в щель ставни. В наказание за это, согласно преданию, он тут же ослеп. Так родился термин «Peeping Tom» («Подглядывающий Том»).

Леофрик, потрясенный невероятной смелостью, самоотверженностью и верностью слову своей жены, был вынужден сдержать свое обещание. Он отменил все непосильные налоги для Ковентри, оставив лишь один небольшой сбор на содержание лошадей. Хотя прямых современников событию документов не сохранилось, исторические хроники более позднего времени подтверждают, что Ковентри действительно пользовался значительными налоговыми привилегиями вплоть до XVII века. Первое документальное упоминание об освобождении города от податей относится к 1057 году - уже после смерти графа Леофрика.

Леди Годива и ее муж Леофрик были вполне реальными и влиятельными фигурами XI века, но поездка обнаженной верхом, скорее всего, является красивой легендой, возникшей значительно позже. На это указывают несколько фактов. Во-первых, в 1040 году леди Годиве было уже около 60 лет - по меркам Средневековья это был глубоко преклонный возраст, что делает версию с обнаженной поездкой маловероятной. Во-вторых, первое письменное упоминание об этом событии появляется лишь в 1188 году в хронике монаха Роджера Вендровера - спустя 121 год после смерти Годивы. Историки полагают, что монах либо опирался на не сохранившиеся устные предания, либо даже придумал эту историю. Подлинные исторические заслуги супругов заключаются в их щедром меценатстве: Годива пожертвовала монастырю в Ковентри огромные богатства - золото, серебро и 24 деревни, а перед смертью завещала церкви все свое имущество.

Независимо от своей исторической достоверности, легенда о леди Годиве оказала огромное влияние и стала неотъемлемой частью английской культуры. Начиная с 1678 года в Ковентри ежегодно проходит фестиваль в ее честь, кульминацией которого становится карнавальное шествие, где женщины в костюмах XI века символически повторяют путь героини. В центре города стоит знаменитый памятник: обнаженная всадница с длинными волосами, а ее изображение украшает герб городского совета. Образ самоотверженной графини вдохновлял бесчисленных художников (от Джона Кольера до Сальвадора Дали), поэтов (Альфред Теннисон, Осип Мандельштам), композиторов (Пьетро Масканьи, написавший оперу «Изабелла»). Даже Фредди Меркьюри спел строчку «I'm a racing car passing by like Lady Godiva» в песне «Don’t Stop Me Now».

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Корни переворота лежат в решении императрицы Елизаветы Петровны объявить наследником своего племянника и внука Петра I - Карла Петера Ульриха Гольштейн-Готторпского (будущего Петра III). Привезенный в Россию в 1742 году, Пётр воспитывался в отрыве от русских традиций: презирал православие, плохо говорил по-русски и открыто восхищался прусским королем Фридрихом II. Его брак в 1745 году с немецкой принцессой Софией Августой Фредерикой Ангальт-Цербстской (Екатериной II) был несчастливым. Пётр игнорировал супругу, заводил фавориток (особенно Елизавету Воронцову), а Екатерина, напротив, активно изучала русский язык, историю и философию, завоевывая симпатии двора и гвардии.

Вступив на престол в декабре 1761 года, Пётр III за полгода совершил множество ошибок. Он заключил мир с Пруссией, вернув ей все завоеванные в Семилетней войне земли, что обесценило жертвы армии. Введение прусской муштры и планы войны с Данией оттолкнули гвардию. Объявление о секуляризации монастырских земель и обсуждение запрета икон вызвали конфликт с Церковью. Личные оскорбления достигли пика 30 апреля 1762 года, когда Пётр публично назвал Екатерину «дурой» и приказал ее арестовать. Эти действия лишили его поддержки элит. Екатерина, чувствуя угрозу заточения, стала центром заговора, ядро которого составили братья Орловы, Никита Панин, Екатерина Дашкова и Кирилл Разумовский.

Утром 9 июля 1762 года Пётр III находился в Ораниенбауме ( в 40 км от Санкт-Петербурга), готовясь к параду в честь войны с Данией. В этот момент события развивались очень быстро. Провозглашение императрицы началось ночью, когда Екатерина в сопровождении Алексея Орлова тайно прибыла в казармы Измайловского полка. Солдаты принесли ей присягу, после чего к восстанию присоединились Семеновский и Преображенский полки. Весть о перевороте вызвала ликование в Петербурге, демонстрируя народную поддержку. В Казанском соборе Екатерину провозгласили «самодержавной императрицей», а Зимний дворец открыл двери для присяги чиновников. Узнав о мятеже, Пётр попытался бежать в Кронштадт, но порт уже контролировали сторонники Екатерины, показав его полное бессилие. Он отправил жене униженное письмо с предложением «править вместе», но получил отказ. 10 июля Пётр подписал отречение «ради спокойствия Отечества». Его арестовали и отправили в Ропшинский дворец под охрану Алексея Орлова.

Пётр III погиб буквально через неделю - 17 июля 1762 года при невыясненных обстоятельствах в Ропшинском дворце. Официальная версия - «смерть от геморроидальных колик», но свидетельства указывают на убийство. А Екатерина II короновалась 3 октября 1762 года и правила 34 года, войдя в историю как «Великая», начав правление с устранения конкурента - Ивана VI в 1764 году.

Слева направо: Константин Павлович, Александр Павлович (Александр I), Николай Павлович (Николай I) и сам Павел Петрович (Павел I)

Законным наследником был сын Павел Петрович (1754 -1801), но отношения с матерью были враждебными. Екатерина считала его неспособным к управлению и держала вдали от дел. Главной надеждой императрицы стали внуки. Старшего, Александра (1777-1825), она фактически отобрала у родителей, воспитывая сама как «философа на троне» с помощью швейцарского республиканца Фредерикп-Сезара де Лагарпа, прививавшего идеалы Просвещения. В 1801 году он взошел на престол Российской Империи как Александр I. Второго внука, Константина (1779 - 1831), готовили как правителя возрожденной Византии в рамках «Греческого проекта». Николай (1796 -1855) родился незадолго до смерти Екатерины, на него она не успела никак повлиять. Именно Николай войдёт в историю, как Николай I, после смерти Александра в 1825 году. Внебрачные дети Екатерины (Алексей Бобринский, Елизавета Тёмкина) получили воспитание и состояние, но не имели прав на престол.

Екатерина укрепила абсолютизм, опираясь на дворянство, издав «Жалованную грамоту дворянству» (1785). Реформы Петра III (отмена Тайной канцелярии, секуляризация церковных земель) были продолжены Екатериной, но в более мягкой форме. Крепостное право, вопреки надеждам, усилилось. Во внешней политике Екатерина аннулировала союз с Пруссией, но сохранила мир. Позже ее победы над Турцией и разделы Польши сделали Россию ведущей европейской державой. Культурно царствование Екатерины стало «золотым веком» русского Просвещения. Были основаны Эрмитаж, Смольный институт, Воспитательный дом. Именно за эти заслуги Екатерину II и прозвали «Великой».

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

8 июля 1709 года под Полтавой произошло судьбоносное сражение Северной войны, навсегда сломившее мощь Шведской империи и провозгласившее о рождении России как великой державы. Пётр I гордо называл эту победу «викторией».

Северная война, начавшаяся для России разгромом под Нарвой в 1700 году, заставила Петра I коренным образом реформировать армию. Пока шведский король Карл XII воевал в Польше, русские войска отвоевали шведские крепости в Прибалтике и основали Санкт-Петербург. В 1708 году Карл XII вторгся в Россию с 45-тысячной армией, рассчитывая при этом на союз с гетманом Малороссии Иваном Мазепой.

Иван Мазепа неоднократно приносил личную присягу на верность русским царям, включая Петра I. Наиболее значимая клятва состоялась 17 февраля 1704 года в Киеве, когда Мазепа был повторно утвержден гетманом Левобережной Малороссии. Но уже в 1705 году Мазепа начал тайные переговоры со шведским королем. Несмотря на доносы о возможной измене Пётр I до последнего верил Мазепе. Осенью 1708 года, когда Пётр I вызвал Мазепу для соединения с русской армией, гетман симулировал болезнь. А узнав, что к нему направляется доверенное лицо царя - Александр Меншиков, Мазепа бежал с полутора тысячами верных казаков. 4 ноября 1708 года он открыто присоединился к Карлу XII, пообещав тому 50 тысяч казаков (реально привел лишь 3-4 тысячи) и обеспечение зимних квартир в своей столице Батурине. Но этому не суждено было сбыться - русские войска стремительно захватили Батурин, сожгли город и уничтожили склады с провиантом, лишив шведов базы снабжения. Ключевой удар нанесла битва при Лесной (1708), где Пётр разгромил корпус генерала Левенгаупта с припасами. Последовавшая невероятно суровая зима 1708-1709 гг. и действия партизан обескровили шведскую армию, сократив ее почти вдвое.

Отчаянно нуждаясь в провианте и припасах, Карл XII в апреле 1709 года осадил Полтаву. Небольшой гарнизон (4200 человек) под командованием полковника Алексея Келина совершил подвиг, героически обороняясь два месяца, отразив 20 штурмов и нанеся шведам большие потери (около 6000 человек). Эта осада дала Петру время подтянуть главные силы (40 - 50 тыс. человек и 102 орудия) и создать к северу от города мощный укрепленный лагерь у Яковцов. Фланги лагеря прикрывались лесом и оврагами, тыл - рекой Ворсклой. Перед лагерем русские возвели систему шести поперечных и четырех продольных земляных редутов, расположенных в виде буквы «Т». Они должны были расстроить боевые порядки атакующих шведов и нанести им максимальный урон на подходе к главной позиции. Карл XII, тяжело раненный перед сражением (носили на носилках), имел лишь около 27 000 изможденных солдат (включая казаков Мазепы) и всего 4 боеспособные пушки из-за нехватки пороха. Несмотря на это, он жаждал генерального сражения, надеясь на превосходство шведской пехоты в штыковой атаке.

Рано утром 8 июля 1709 года шведские колонны пехоты и кавалерии начали наступление на русские позиции. Из-за тумана, ошибок в ориентировании и несогласованности, часть шведских сил (колонна генерала Рооса) увязла в ожесточенных боях за первые редуты, понеся тяжелые потери. Другим колоннам (под командованием генерала Левенгаупта) удалось прорваться между редутами, но они были контратакованы и отброшены русской кавалерией под командованием Александра Меншикова. Пётр, находившийся в гуще боя, первоначально приказал Меншикову отступать, но тот, видя реальную ситуацию на поле боя, дважды ослушался царя и продолжил бой, разгромив отрезанные шведские отряды Шлиппенбаха и Росса. Захваченные шведские знамена он отправил Петру как доказательство успеха. К 6 утра шведам ценой огромных усилий удалось прорваться через линию редутов. Однако вместо того, чтобы немедленно атаковать основной русский лагерь, шведское командование (фактически осуществлял фельдмаршал Реншильд из-за ранения Карла) остановилось для перегруппировки. Это дало Петру время вывести свою армию из лагеря и построить ее в две глубокие линии пехоты с кавалерией на флангах и артиллерией по всему фронту. Шведы, значительно уступавшие в численности, могли выстроить лишь одну линию. Решающая фаза битвы началась около 9 утра. Атакующая шведская пехота была встречена сокрушительным огнем русской артиллерии, а затем и ружейными залпами. Русские полки, закаленные в предыдущих кампаниях, держали строй. Когда шведы вплотную приблизились, началась жестокая рукопашная схватка. В этот критический момент Пётр I лично возглавил контратаку второго батальона Новгородского полка. Моральный дух шведской армии был окончательно сломлен. Слух о гибели Карла (пушечное ядро разбило его носилки) добавил паники. Шведские линии дрогнули и обратились в беспорядочное бегство.

Русская конница преследовала бегущих. 11 июля у переправы через Днепр у Переволочны деморализованные остатки шведской армии (окодо 16 000 человек) под командованием генерала Левенгаупта капитулировали без боя. Лишь Карл XII и Мазепа трусливо бежали с небольшим отрядом в Османскую империю. Потери шведов были катастрофичны: около 9000 убитыми и ранеными под Полтавой и 18000 пленными (включая Переволочну). Русские потери составили 1345 убитыми и около 3300 ранеными.

После победы под Полтавой Пётр I сосредоточился на создании мощного флота для дальнейшего противостояния со Швецией. И уже 28 июня 1712 года на воду был спущен первый линейный боевой корабль, который был приспособлен для военных действий в холодных водах Балтийского моря. Назвали его в честь великой победы - «Полтава». Про данный корабль я уже выкладывал отдельный пост, буду признателен, если Вы с ним ознакомитесь!

Полтавская битва стала решающим переломом в Северной войне. Для Швеции это означало конец статуса великой державы и утрату балтийских владений. Для России победа ознаменовала рождение Российской Империи (1721), утвердила ее как доминирующую силу в Восточной Европе и обеспечила выход к Балтике («окно в Европу»).

После сокрушительного поражения под Полтавой Карл XII вместе с гетманом Иваном Мазепой и небольшим отрядом (около 1,5 тыс. казаков и телохранителей) бежал с поля боя. Им удалось переправиться через Днепр у Переволочны, избежав плена, после чего они укрылись на территории Османской империи - в городе Бендеры (Приднестровье). В Бендерах Карл XII провёл пять лет (1709-1714), пытаясь восстановить силы и спровоцировать войну между Османской империей и Россией. Он активно интриговал при дворе султана, требуя военного вмешательства против Петра I.

К 1713 году терпение османов иссякло. Султан приказал силой депортировать Карла XII. В ходе операции, известной как «калабалык», шведский король с горсткой верных солдат оказал сопротивление турецким янычарам. В схватке он получил перелом носа и был пленен. После этого его под конвоем отправили в Швецию через территории Венгрии и Германии. В ноябре 1714 г. Карл вернулся на родину.

Вернувшись в Швецию, Карл XII возобновил войну, но теперь оборонялся от коалиции России, Дании, Пруссии и Саксонии. В 1718 году он вторгся в Норвегию, осадив крепость Фредрикстен. Во время инспекции траншей 30 ноября 1718 г. король был убит пулей, попавшей ему в висок. Обстоятельства смерти остаются загадкой: по одной версии, это был выстрел вражеского снайпера; по другой - убийство, организованное шведскими офицерами, уставшими от бесконечной войны.

А Мазепа помер еще раньше - 2 октября 1709 года в селе Варница близ тех же Бендер. После бегства из-под Полтавы здоровье Мазепы резко ухудшилось. Источники описывают его состояние как подавленное: он почти не вставал с постели, страдал от последствий инсульта, перенесённого в Бендерах. К моменту смерти он был истощён, испытывал частичный паралич и периоды беспамятства. По свидетельствам, когда Карл XII пришёл проститься, Мазепа не узнал короля. Вскоре после этого он умер. Останки Мазепы были перевезены в город Галац (Румыния) и погребены в монастыре Святого Георгия. Однако в 1711 году турки разграбили склеп и выбросили тело в Дунай.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. стала следствием глубоких геополитических противоречий. Россия стремилась обезопасить южные границы от набегов крымских татар и получить выход к Черному морю, в то время как Османская империя пыталась расширить свои владения в Причерноморье и ослабить русское влияние в Польше. Непосредственным поводом к войне послужил инцидент в пограничном городке Балта, где русские казаки, преследуя польских конфедератов, пересекли турецкую границу. Поддавшись давлению Франции и обещаниям польских повстанцев, султан Мустафа III объявил войну России 25 сентября 1768 года.

Для нанесения удара по тылам Османской империи Екатерина II инициировала беспрецедентную операцию - Первую архипелагскую экспедицию. Две эскадры Балтийского флота под общим командованием графа Алексея Орлова (фактическим руководителем походом и флотом был адмирал Григорий Спиридов) совершили грандиозный переход вокруг Европы, преодолев 20 000 км без собственных баз, и к лету 1770 года сосредоточились в Эгейском море. Их целями были поднятие антитурецкого восстания греков, блокада Дарданелл и нарушение османских морских коммуникаций.

К моменту сражения соотношение сил было не в пользу русских. Турецкий флот капудан-паши Хасан-бея, укрывшийся в Чесменской бухте, насчитывал 16 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шебек, 13 галер и 32 малых судна (всего около 1430 орудий и 15 000 человек), прикрытых береговыми батареями. Русская эскадра под командованием Спиридова, Орлова и контр-адмирала Джона Эльфинстона имела лишь 9 линейных кораблей, 3 фрегата и 17-19 вспомогательных судов (всего около 740 орудий и 6500 человек). Преимуществом русских была высокая выучка экипажей.

Чесменское сражение развернулось в два этапа. 5 июля в Хиосском проливе русская эскадра, вопреки традиционной линейной тактике, по приказу Спиридова («Идти прямо на неприятеля перпендикулярно его линии!») сблизилась с турками на дистанцию пистолетного выстрела (50-70 метров). В ожесточенном бою флагманский «Евстафий» Спиридова взял на абордаж турецкий флагман «Бурдж-у-Зафер». Во время схватки горящая мачта турецкого корабля рухнула на палубу «Евстафия», вызвав чудовищный взрыв боезапаса. В результате взрыва оба корабля погибли (Спиридов успел спастись). Деморализованные турки отступили в Чесменскую бухту.

Утром 7 июля 1770 года был нанесен решающий удар по остаткам турецкой эскадры. Запертый в тесной бухте турецкий флот стал мишенью для дерзкого плана русского командования. После интенсивного обстрела зажигательными снарядами в атаку пошли брандеры - старые суда, начиненные горючими материалами и порохом. Подвиг совершил лейтенант Дмитрий Ильин: его брандер точно поразил 84-пуэшечный линейный корабль. Огонь мгновенно перекинулся на соседние суда. К 4 утра Чесменская бухта превратилась в гигантский костер, названный современниками «Пожаром Архипелага». Горели 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и свыше 40 малых судов - почти весь турецкий флот был уничтожен. Уцелели и были захвачены лишь один линейный корабль («Родос») и 5 галер. Потери турок достигли 11 000 человек. Русские в ночной фазе боя потеряли только 4 брандера и 11 человек.

Последствия Чесменской победы были грандиозны. Русский флот установил полное господство в Эгейском море, блокировал Дарданеллы и парализовал снабжение османской армии. Победа вдохновила Пелопоннесское восстание греков (хотя без постоянной поддержки оно было подавлено). Чесма стала ключевым фактором, ускорившим подписание выгодного для России Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году. По его условиям Россия получила крепости Керчь, Еникале и Кинбурн, право торгового мореплавания в Черном море и протекторат над Крымским ханством, открыв путь к его последующему присоединению. Тактически сражение показало эффективность смелой маневренной тактики и ночных атак против превосходящего противника.

Екатерина II увековечила триумф: все участники получили медали с лаконичной надписью «Былъ» (означавшей «турецкий флот был»), в Царском Селе воздвигли Чесменскую колонну, в Петербурге построили Чесменский дворец и Чесменскую церковь, где ежегодно 7 июля служили благодарственные молебны.

Чесменское сражение осталось в истории беспримерным подвигом русского флота, который, пройдя полмира, уничтожил врага на его собственной территории, коренным образом изменив баланс сил на Черном море. Как верно заметил граф Орлов: «Если бы не Чесма, Крым остался бы за турками еще на век».

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

6 июля 1885 года произошло эпохальное событие в истории медицины: Луи Пастер, выдающийся французский микробиолог, впервые в мире ввел человеку вакцину против бешенства. Это стало плодотворным итогом его многолетних напряженных исследований в Париже, проведенных совместно с сотрудниками, особенно Эмилем Ру и Шарлем Шамберланом.

Столкнувшись с невозможностью выделить и увидеть микроскопический вирус бешенства, Пастер совершил гениальный прорыв. Он обнаружил, что возбудитель концентрируется в нервной ткани зараженных животных. На этом основании он разработал метод создания вакцины: спинной мозг кроликов, погибших от бешенства, высушивался в стерильных условиях. Чем дольше длилось высушивание, тем слабее становился вирус. Инъекция достаточно высушенной ткани вызывала иммунный ответ, не приводя к болезни. Пастер тщательно тестировал вакцину на животных, преимущественно на собаках, в течение многих лет. Его эксперименты доказали, что собаки, привитые по специальной схеме, начиная с самого ослабленного вируса и постепенно переходя к менее ослабленному, приобретали иммунитет и выживали даже после заражения смертельной дозой вируса.

Поворотным моментом стало обращение к Пастеру матери девятилетнего Йозефа Майстера из Эльзаса. Мальчик был жестоко покусан бешеной собакой 4 июля (что сейчас, что 140 лет назад - проблемы те же😟. Хорошо, что в наше время хотя бы есть вакцины) и был обречен на мучительную смерть. Пастер, не будучи врачом, колебался, так как вакцина не была испытана на людях. Однако, понимая неизбежность гибели ребенка и под влиянием врачей, в частности доктора Жозефа Гранше, он решился на отчаянный шаг.

6 июля 1885 года Йозефу Майстеру была сделана первая инъекция вакцины, приготовленной из высушенного спинного мозга зараженного кролика. В течение 10 дней мальчик получал инъекции все менее ослабленного вируса. Данная медицинская процедура увенчался полным успехом - Майстер не заболел бешенством и выздоровел, став первым спасенным человеком.

Последствия этого события были огромными и далекоидущими. Самым непосредственным было спасение жизни Йозефа Майстера, который впоследствии работал сторожем в Институте Пастера и трагически погиб в 1940 году, защищая усыпальницу своего спасителя от нацистов. Весть об успехе мгновенно облетела мир, сделав Пастера всемирным героем и символом победы науки. В Париж устремились жертвы укусов со всего света, включая второго спасенного - 15-летнего пастуха Жана-Батиста Жюпиля. Огромный спрос на вакцину привел к созданию в 1888 году знаменитого Института Пастера в Париже, благодаря международной поддержке (инициированной Российской Академией наук). Институт Пастера впоследствии стал ведущим мировым центром биомедицины.

Научное значение было не менее важно. Успех вакцины против бешенства подтвердил ключевые принципы Пастера: существование специфического возбудителя для каждой болезни (даже невидимого), возможность создания искусственного иммунитета с помощью ослабленного патогена и принципиально новую стратегию - профилактическую вакцинацию после заражения, но до появления симптомов.

Это заложило основы современной вакцинологии. Хотя сегодня используются усовершенствованные и безопасные вакцины, основной принцип профилактики после укуса, разработанный Пастером, остается главным оружием в борьбе с бешенством, спасая сотни тысяч жизней ежегодно.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

В 1701 году Россия оказалась в катастрофическом положении. При сокрушительном поражении под Нарвой, в ноябре 1700 года, Россия потеряла большую часть армии и всю артиллерию. В этих тяжелых условиях Архангельск, единственный морской порт России, связывавший ее с Европой, стал настоящей артерией жизни. Через него шли жизненно важные грузы: оружие, боеприпасы, ткани для обмундирования и технологии, необходимые для воссоздания армии. Узнав о планах шведского короля Карла XII уничтожить этот ключевой порт, Петр I в декабре 1700 года приказал срочно построить Новодвинскую крепость в устье Северной Двины. Однако к июню 1701 года успели возвести лишь земляные валы и временные батареи, а к берегам Белого моря уже приближалась шведская эскадра коммодора Карла Ханса Вахтмейстера - семь кораблей с 828 солдатами и 127 пушками, хитро замаскировавшиеся под торговые суда под английскими флагами.

Именно в этот критический момент дал о себе знать Иван Ермолаевич Седунов, более известный как Иван Рябов. Это прозвище он получил за свое мастерство в ловле рябчиков, которых поставлял в столицу. В документах он значился «беспахотным бобыльком» - безземельным холостяком, кормившимся морским промыслом. Несмотря на царский запрет выходить в море из-за шведской угрозы, в мае 1701 года Рябов нанялся кормщиком (рулевым) на промысловую лодью Николо-Корельского монастыря. Существуют косвенные свидетельства, что его выход мог быть частью спецоперации, санкционированной архиепископом Холмогорским Афанасием (Любимовым), курировавшим оборону Севера по поручению Петра. Рябова могли отправить как разведчика или «приманку».

26 июня 1701 года у острова Сосновец шведы захватили ладью с Рябовым и его спутником - толмачом (переводчиком) Дмитрием Борисовым Поповым. Обнаруженные при обыске навигационные карты и компас (редкость для простого рыбака) - убедили шведов в ценности пленников. Подвергнув их жестоким пыткам (битью палками, угрозам саблей, двойному погружению в ледяную воду на веревке) шведы требовали указать безопасный проход к Архангельску для высадки десанта. Проявив хитрость и невероятную силу духа, Рябов согласился стать лоцманом, запросив за это сумму в 500 золотых риксталеров (внушительная сумма по тем временам), но в тайне задумал погубить вражескую эскадру.

Утром 5 июля 1701 года наступил решающий момент. Рябов и Попов повели шведские корабли по фарватеру Северной Двины. Вместо глубокого судоходного русла они намеренно направили два головных корабля, галиот «Фалькен» и шняву «Мьёхунден» - прямо на песчаную отмель, оказавшуюся под самыми пушками недостроенной Новодвинской крепости. Корабли крепко сели на мель, превратившись в неподвижные мишени. По сигналу с крепости был открыт огонь из всех 37 орудий. Шведы, поняв страшный обман, в ярости расстреляли русских лоцманов на палубе: Попов погиб сразу, а тяжело раненый Рябов, проявив невероятное самообладание, притворился мертвым, а затем, воспользовавшись суматохой, прыгнул за борт и сумел доплыть до берега. В последовавшем десятичасовом бою оба шведских корабля были полностью уничтожены. Потери русских были минимальны (2 человека), в то время как шведы потеряли десятки убитыми, включая капитана «Мьёхундена». Остальная эскадра в панике отступила. Попытка захвата Архангельска была сорвана.

Судьба самого героя сложилась драматично. Выбравшись на берег, обессиленный и израненный Рябов был арестован воеводой князем Прозоровским по подозрению в измене. Только осенью 1701 года Петр I, разобравшись в обстоятельствах подвига, приказал: «Освободить Рябова, одарить и отправить в Москву». Дальнейшая судьба кормщика неизвестна - он мог погибнуть по дороге или получить новое имя на государевой службе. Но значение его подвига было огромным. Это была первая победа России в тяжелейшей Северной войне. Архангельск, его верфи и жизненно важный торговый порт уцелели. Россия сохранила свое «окно в Европу», через которое продолжали поступать ресурсы, позволившие Петру I создать новую армию и флот, одержать победу под Полтавой и превратить страну в империю. Сохранение Архангельска было стратегическим переломом в Северной войне.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!