Фотоработы

47 постов

47 постов

118 постов

19 постов

15 постов

12 постов

11 постов

2 поста

5 постов

Здравствуйте читатели! Сегодня я хочу поделиться изготовлением новой свечи. На этот раз захотелось сделать свечу по облику темного лорда ситха (или сита??)- Дарта Вейдера. Процесс изготовления стандартный, который уже неоднократно описывал в своих постах, но ещё раз повторюсь (стоит ли процесс производства выкладывать в дальнейшем, так как технологию изготовления я уже описывал в своих предыдущих постах?)

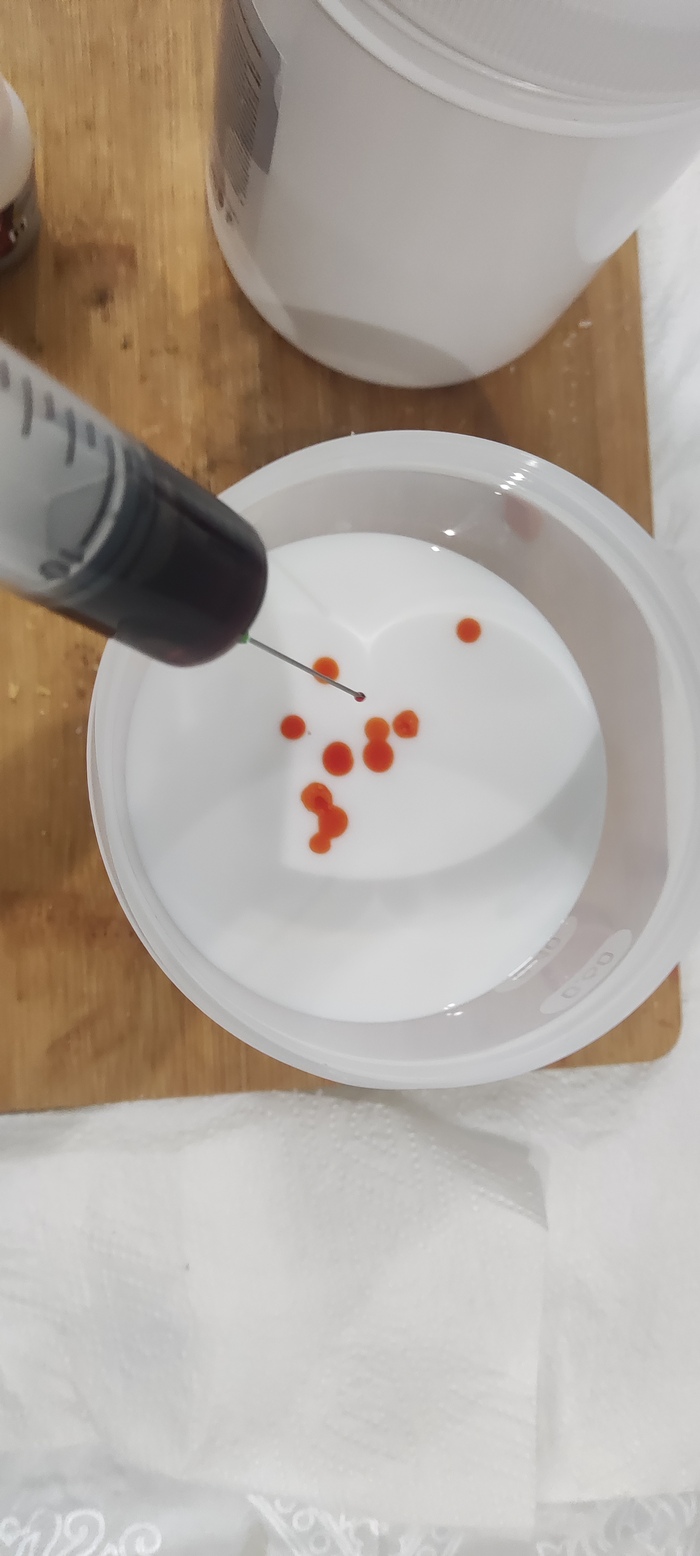

Для начала нужно выбрать форму (мастер-модель) для свечи. В качестве формы выбрал данную гипсовую статуэтку:

Затем необходимо сделать силиконовый молд по данной статуэтке. Использовал двухкомпонентный силиконовой раствор на основе олова, с твердостью по "шору" 20.

Затем смешиваем компонент А и компонент В в пропорции 100 к 2.5.

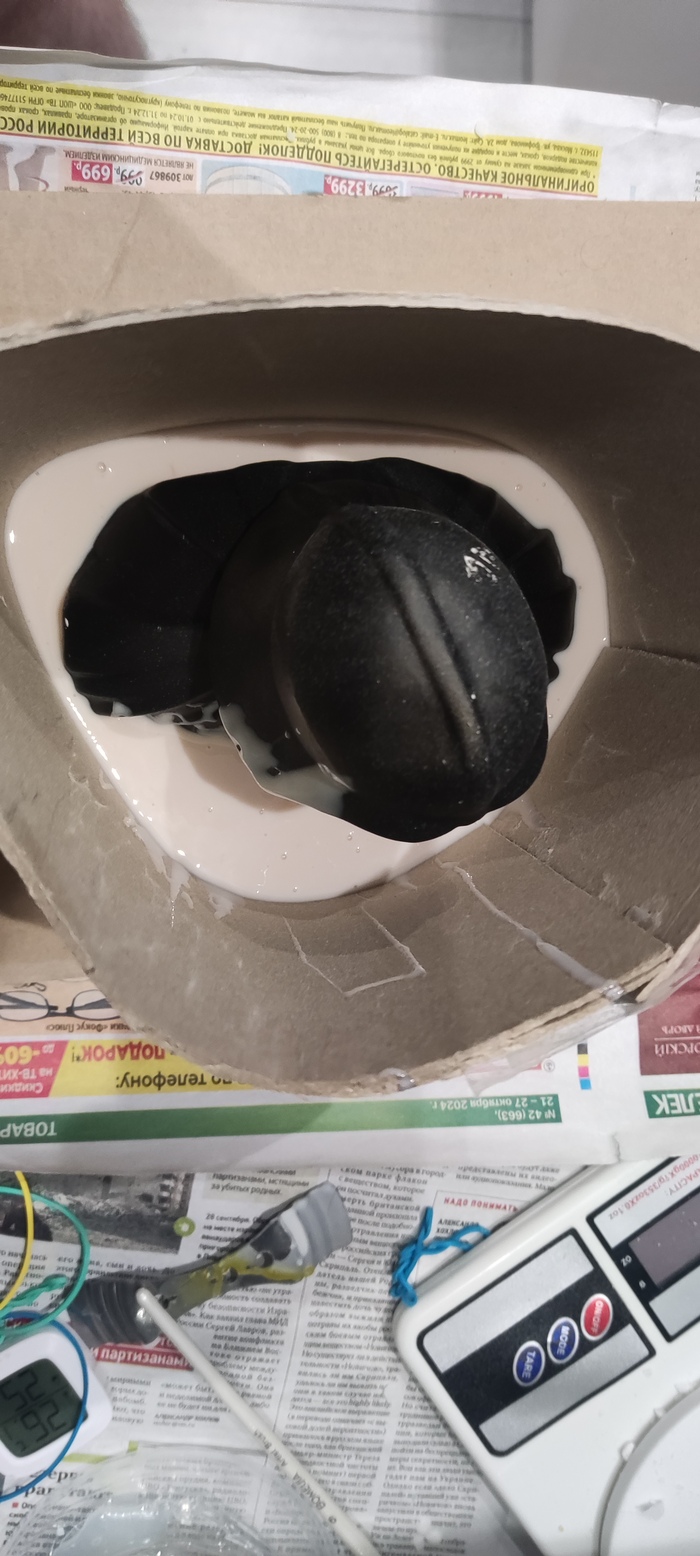

Статуэтка большая и с опалубкой возникли проблемы. Вначале я ее сделал из картона, но по итогу склейка дала трещину и силикон вытек...неприятная была ситуация. Силикон сложно оттирается и он очень липкий. Так что спирт вам в помощь)

Во второй раз использовал пятилитровую пластиковую бутылку.

Застывает раствор 16-20 часов. А после остаётся осторожно вынуть статуэтку.

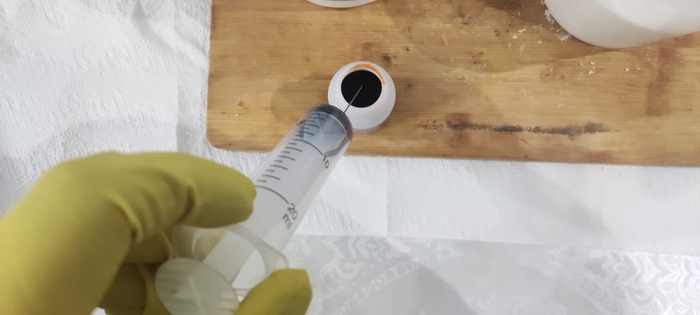

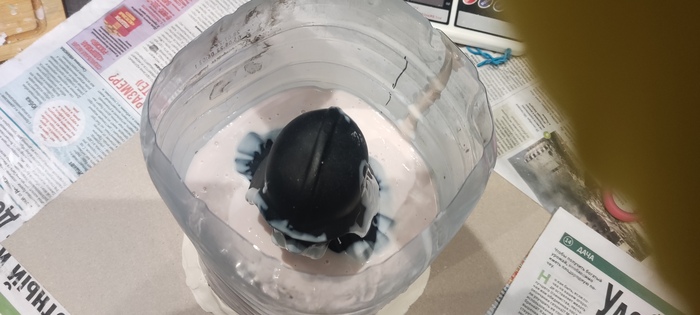

А теперь остаётся залить воск. Хотелось бы свечу сделать наиболее каноничной, поэтому использовал черный краситель для воска. Но как выяснилось чистый черный оттенок достаточно проблематично получить, поэтому первая свеча вышла серой)

Прилагаю процесс заливки воска.

Общий вес свечи вышел 700г и пришлось ее заливать 2 раза. В ковшик входит только 500г воска. И самое сложное для меня -это подбор правильного фитиля...с первого раза угадать сложно. А когда свеча такая большая, то это очень трудозатратный процесс.. для ориентировочного подбора можете воспользоваться данной табличкой, но она ориентировочная:

Ну вот как-то так) А теперь давайте перейдем к полученным свечам

Это первая свеча по данному молду. Вышла, как вы можете видеть, не очень хорошо. Цвет вышел не черным, а серым. И я ее очень поспешно вынул из молда, поэтому она сломалась в области шеи. Для остывания такой большой свечи нужно куда больше, чем 6 часов....

А это вторая. Вышла гораздо лучше, правда цвет все равно не совсем черным вышел. После я её покрыл слоем лака

Так же прилагаю фото горения данных свеч

На этом все! Спасибо, что дошли до конца поста! Надеюсь он был полезным и интересным. До новых встреч!

7 июня 1099 года, в ходе Первого крестового похода, началась осада крестоносцами священного города для всех христиан - Иерусалима. Крестоносцами двигало неумолимое желание освободить Священный Город от мусульманских «осквернителей». Именно данное событие на столетия вперед определило политическую карту Ближнего Востока, а так же характер взаимоотношений между христианским Западом и мусульманским Востоком.

К концу XI века идея освобождения Иерусалима от мусульманского владычества охватила Западную Европу. Призыв папы римского Урбана II на Клермонском соборе в 1095 году, обещавший духовное отпущение грехов участникам похода, стал катализатором. Первая волна энтузиастов, так называемый «Крестовый поход бедноты», потерпела сокрушительное поражение в Малой Азии. За ним последовал более организованный «Поход баронов». Под предводительством знатных сеньоров - Готфрида Бульонского, Раймунда Тулузского, Боэмунда Тарентского, Роберта Нормандского - войска крестоносцев, которое насчитывали около 40 тысяч человек (включая 8 тысяч рыцарей), проделали долгий и трудный путь через Малую Азию. Они пережили тяжелейшую осаду и взятие Антиохии в 1098 году, сопровождавшееся эпидемиями и внутренними распрями. Несмотря на истощение и потери, религиозный пыл и стремление достичь Иерусалима - гнали их вперед. Весной 1099 года, обойдя крупные прибрежные города вроде Тира и Акры, армия крестоносцев, численность которой сократилась примерно до 12-15 тысяч человек (из них лишь 1.2-1.5 тысячи рыцарей), наконец, вышла к окрестностям Святого Града.

Город на тот момент находился под властью Фатимидского халифата Египта, сменившего сельджуков всего за год до этого. Правитель города, эмир Ифтихар ад-Даула, знал о приближении крестоносцев и тщательно готовился к обороне. Он изгнал из города все христианское население, чтобы избежать возможного предательства, приказал отравить или засыпать колодцы в округе, вырубить деревья и уничтожить любые материалы, которые могли бы помочь осаждающим в строительстве осадных машин. Гарнизон насчитывал около тысячи профессиональных воинов, усиленных примерно 20 тысячами ополченцев. Мощные стены Иерусалима, местами достигавшие 18 метров в высоту, представляли собой грозное препятствие. 7 июня 1099 года измученные, но исполненные религиозного фанатизма крестоносцы впервые увидели стены Святого Города и по свидетельству хрониста Раймунда Ажильского, пали на колени, плача и вознося молитвы. Однако радость быстро сменилась суровой реальностью осады.

Первые дни и недели осады были для крестоносцев кошмаром. Они страдали от острой нехватки воды (доступные источники были отравлены или пересохли) и продовольствия. Положение усугубилось, когда египетский флот разбил пизанские корабли, пытавшиеся доставить припасы. Попытка первого штурма 13 июня с помощью единственной осадной лестницы провалилась с большими потерями - первый воин, взобравшийся на стену, был сброшен, лишившись рук. Моральный дух падал, осаждающие и осажденные вели психологическую войну: Мусульмане со стен города публично оскверняли священные символы крестоносцев - кресты, обливая их помоями и нечистотами , а крестоносцы в ответ катапультировали в город отрубленные головы пленных мусульман, которые были схвачены во время их диверсионных вылазок из города. Перелом наступил в конце июня, когда шести генуэзским кораблям под командованием Гульельмо Эмбриако удалось прорваться в Яффу и доставить столь необходимые припасы, а главное - древесину, гвозди и веревки для строительства осадных башен и других машин. Работа кипела днем и ночью, несмотря на вылазки защитников. К началу июля были построены две огромные деревянные осадные башни на колесах и множество таранов. Вечером 13 июля крестоносцы начали генеральный штурм по всему периметру стен, атакуя с севера и юга. Несколько дней шли ожесточенные бои, защитники отчаянно сопротивлялись, поливая нападавших огнем и забрасывая камнями. Ключевым моментом стало утро 15 июля. После ночного молебна и крестного хода вокруг города, рыцари Готфрида Бульонского смогли подкатить свою башню к менее защищенному участку стены у северо-восточного угла (ближе к современным Дамасским воротам). Под прикрытием стрелков и камнеметов воины смогли перекинуть с башни деревянный мост на стену. После жестокой схватки на стене крестоносцы ворвались внутрь. Почти одновременно, пробив стену тараном, прорвались и люди Раймунда Тулузского с юга. Защитники дрогнули и побежали. 15 июля город пал.

Падение стен не означало конца битвы. Ожесточенные уличные бои продолжались весь день. К вечеру 15 июля сопротивление организованных отрядов защитников было в основном сломлено. Началась страшная резня. Охваченные фанатизмом, жаждой мести за перенесенные лишения и стремлением исполнить «волю Божью», крестоносцы устроили чудовищную бойню. Хронисты (как христианские, так и мусульманские) единодушно описывают сцены невероятной жестокости: убивали всех подряд - воинов, ополченцев, женщин, стариков, детей. Многие мусульмане и евреи искали спасения на Храмовой горе и в мечети Аль-Акса, но крестоносцы ворвались и туда. Резня продолжалась и на следующий день, 16 июля, постепенно стихая. Выживших мусульман и евреев изгнали из города или продали в рабство. Захват Иерусалима стал кульминацией Первого крестового похода. Готфрид Бульонский был избран первым правителем новообразованного Иерусалимского королевства, отказавшись от королевского титула в скромном звании «Защитника Гроба Господня».

Победа крестоносцев вызвала ликование в христианском мире и укрепила идею крестовых походов. Однако на Востоке падение Иерусалима и последовавшая резня оставили глубокую, незаживающую рану, став символом жестокости крестоносцев и мощным фактором, сплачивающим мусульманский мир в последующие века в священной войне (джихаде) за освобождение города. Это событие навсегда изменило историю Ближнего Востока, заложив основу для двух столетий конфликта между крестоносными государствами и их мусульманскими соседями.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Операция «Оверлорд», начавшаяся 6 июня 1944 года с высадки в Нормандии, стала одним из заключительных этапов в освобождении Европы от нацизма. Её предыстория уходит корнями в 1941 год, когда СССР, сражавшийся в одиночку и неся основную тяжесть борьбы с нацистской Германией, настойчиво требовал от союзников (США и Великобритании) начать масштабное вторжение во Францию, чтобы оттянуть значительные немецкие силы с Восточного фронта. Несмотря на обещания союзников, реальные действия откладывались вплоть до 1944 года, до момента когда стала понятно, что нацистская Германия окончательно и бесповоротно начала проигрывать в войне с СССР.

Несмотря на требования СССР, союзники оттягивали открытие второго фронта. Они долго откладывали эту операцию, ссылаясь на недостаточную готовность, нехватку ресурсов, особенно десантных судов, и необходимость сначала добиться превосходства в воздухе и на море. До 1943 года было совершенно непонятно - сможет ли Третий Рейх покорить СССР, а это было решающим фактором для союзников. И только после Курской битвы, в августе 1943 года, когда СССР своей победой в этом сражении переломил ход войны, США и Великобритания начали подготовку к вторжению.

Первоначальные договорённости были достигнуты на Тегеранской конференции в конце 1943 года, где Сталин, Рузвельт и Черчилль окончательно договорились о проведении высадки весной-летом 1944 года. Горький опыт неудачного рейда на Дьепп (французское побережье Ла-Манша) в 1942 году, где канадские и британские силы понесли огромные потери, показал всю сложность штурма укрепленного побережья и заставил союзников разработать принципиально новые подходы: высадку на открытых пляжах, а не в портах, с предварительным уничтожением немецкой обороны массированными бомбардировками и обстрелами с моря, а также созданием искусственных гаваней («Малберри»). Так и была разработана операция «Оверлорд». Название «Оверлорд» (англ. Overlord - верховный владыка, сюзерен) было выбрано не случайно. Оно символизировало абсолютное господство союзников в предстоящей операции, их превосходство над противником и масштабность замысла. По задумке командования, термин отражал стратегическую цель: установить контроль над Западной Европой, окончательно сломив военную мощь Третьего рейха. Параллельно велась грандиозная операция стратегической дезинформации «Фортитьюд», целью которой было убедить немецкое командование, что главный удар последует в районе Па-де-Кале, а не в Нормандии. Для этого использовались фальшивые радиопереговоры, надувные макеты танков и самолетов, фиктивные армии под командованием генерала Паттона и даже сеть двойных агентов. Эта игра введет в заблуждение самого Гитлера и фельдмаршала Роммеля, отвечавшего за оборону побережья, что сыграет роковую роль для немцев в день высадки.

К июню 1944 года союзники сосредоточили в Англии большие силы: 39 дивизий, 11 000 самолетов и 6 939 кораблей. Им противостояла немецкая группа армий «Б» (командующий Роммель), но её оборона в Нормандии была уязвимой: лишь 3 дивизии прикрывали 100 км побережья, а основные силы ожидали удара у Па-де-Кале. Многие немецкие части были «стационарными» - без транспорта или горючего, а авиация могла предоставить лишь 160 боеспособных самолетов против 11 000 у союзников.

Сама операция «Оверлорд», морская часть которой носила кодовое название «Нептун», началась в ночь на 6 июня 1944 года, который войдет в историю как «День Д». Первыми на французскую землю ступили тысячи парашютистов и десантников на планерах из американских 82-й и 101-й, а также британской 6-й воздушно-десантных дивизий. Их задача была крайне опасной: захватить ключевые мосты, переправы и узлы дорог в глубине обороны, чтобы помешать немцам перебросить резервы к побережью и отрезать пути отхода. Они действовали в темноте, в разбросе, неся потери от зенитного огня и при приземлении, но сумели выполнить многие критические задачи, посеяв хаос в немецком тылу. С рассветом началась основная фаза вторжения. На пяти пляжах с кодовыми названиями «Юта», «Омаха», «Голд», «Джуно» и «Сорд» высаживались десятки тысяч солдат американских, британских и канадских войск, поддержанные огнем огромной армады кораблей - почти 7000 судов. Самым кровавым стал пляж «Омаха», где американцы попали под шквальный огонь хорошо укрепившейся немецкой 352-й пехотной дивизии, укрывшейся на высоких обрывах. Десантные суда гибли, не достигнув берега, солдаты тонули под тяжестью снаряжения, попадая в глубокую воду, а те, кто добирался до берега, оказывались под перекрестным огнем пулеметов и артиллерии. Ценой огромных потерь небольшим группам удалось прорвать оборону и закрепиться. На других участках сопротивление было слабее, особенно там, где удалось избежать «неразберихи войны» и где танки-амфибии «Шерман ДД» смогли поддержать пехоту сразу после высадки. К исходу дня союзники высадили 156 000 человек, создав плацдармы глубиной до 9 км. В последующие дни начались тяжелые битвы за расширение плацдармов. Осуществлялись прорывы через живые изгороди «бокажа» и захват ключевых пунктов вроде Шербура и Канна. Постепенно, с огромным трудом и непрерывным подкреплением людей и техники через построенные искусственные гавани, союзники наращивали силы. Немецкое командование, все еще ожидая главного удара у Кале, медлило с переброской резервов, а когда осознало масштаб угрозы, было уже поздно - господство союзников в воздухе делало любое передвижение немецких войск днем крайне опасным.

Высадка союзников в Нормандии ознаменовало собой открытие второго фронта. Проведение данной операции состоялось лишь тогда, когда стало очевидно поражение Третьего Рейха в войне с СССР. Но все же это вынудило Германию воевать на два основных фронта, оттянув с Востока десятки дивизий, в том числе ценные танковые соединения (как, например, переброшенную из-под Варшавы элитную танковую дивизию СС «Гитлерюгенд»), что значительно облегчило положение Красной Армии и позволило провести успешное наступление в Белоруссии, в операции «Багратион». Операция «Оверлорд» для западных союзников стала триумфом - успех в данной операции позволил создать плацдармы в Нормандии для будущего наступления. Достигнутый успех открыл путь к освобождению Парижа в августе 1944 года, а затем и всей Франции, Бельгии, Голландии и, в конечном итоге, к вторжению в саму Германию. Это был существенный, хотя и весьма запоздалый удар по Третьему Рейху с запада, который в сочетании с неудержимым и героическим наступлением Красной Армии с востока предопределил скорое поражение нацистской Германии в мае 1945 года.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) - это история, которая сильно шокировала общество конца XX века. Всё началось в разгар паники начала 1980-х, когда врачи США столкнулись со странной волной смертей среди молодых людей. Молодые мужчины, преимущественно гомосексуалисты, умирали от редких инфекций: пневмоцистной пневмонии, саркомы Капоши, токсоплазмоза мозга. Их иммунная система словно исчезала. К июню 1981 года таких случаев набралось уже более сотни. Центры по контролю заболеваний (CDC) в Атланте били тревогу, но причина оставалась загадкой.

История открытия ВИЧ начинается с его природного происхождения. Согласно наиболее обоснованной научной теории, вирус иммунодефицита человека возник в результате перехода от обезьян к людям в Центральной Африке (преимущественно на территории современного Камеруна и Конго) в 1920-х годах. Это произошло при контакте с кровью заражённых шимпанзе во время охоты или разделки туш, а может и другими способами. Вирус, ранее циркулировавший лишь в изолированных популяциях, начал распространяться благодаря развитию транспорта, миграциям и социальным изменениям, включая «сексуальную революцию» и рост инъекционной наркомании. Самые ранние подтверждённые случаи заражения человека обнаружены в образцах крови 1959 года из Конго (образец ZR59 - мужчина племени банту) и 1960 года (образец DRC60 - женщина из демократической республики Конго), что подтверждает циркуляцию вируса в Африке задолго до его официального открытия.

5 июня 1981 года вошло в историю как день, когда мир впервые столкнулся с загадкой, позже названной СПИДом. В понедельник американский медицинский журнал «Morbidity and Mortality Weekly Report» (MMWR) опубликовал статью, написанную молодым иммунологом Майклом Готлибом и его коллегой Джоэлом Вайсманом из Лос-Анджелеса. Они описали пятерых пациентов - мужчин 29-36 лет, активных гомосексуалистов, у которых обнаружили нечто тревожное: сочетание пневмоцистной пневмонии (крайне редкой у людей со здоровым иммунитетом), саркомы Капоши (агрессивной раковой опухоли, почти не встречавшейся у молодых), а также кандидоза, лихорадки и катастрофического истощения.

Готлиб отмечал нечто пугающее: все пациенты имели близкое к нулю количество Т-лимфоцитов CD4+ - клеток-защитников иммунной системы. Это напоминало последствия химиотерапии у онкобольных, но здесь не было ни рака, ни лечения. «Их иммунитет будто испарился», - писал он. За несколько месяцев до публикации Готлиб уже обращался в Центры по контролю заболеваний (CDC), но лишь пятый случай убедил редакцию MMWR в значимости проблемы.

Статья произвела эффект разорвавшейся бомбы. В течение недели из Нью-Йорка, Сан-Франциско и Майами пришли сообщения о десятках аналогичных случаев. Врачи вспоминали пациентов с похожими необычными симптомами. К концу 1981 года в США зарегистрировали уже 270 случаев, 121 из них - с летальным исходом. Болезнь окрестили GRID (Gay-Related Immune Deficiency - иммунодефицит, связанный с гомосексуальностью), но когда аналогичные симптомы обнаружили у гетеросексуальных женщин, наркопотребителей и реципиентов донорской крови, термин в 1982г. сменили на СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита).

В 1983 году две лаборатории, во Франции и США, почти одновременно заявили о прорыве. В Париже Люк Монтанье, вирусолог из Института Пастера, исследовал образец увеличенного лимфоузла французского пациента с симптомами СПИДа. Монтанье искал ретровирусы, похожие на HTLV-1 (вирус, вызывающий лейкоз, открытый американцем Робертом Галло). Но его подход был осторожным. Он аккуратно культивировал лимфоциты пациента, добавляя интерлейкин-2 (вещество для роста клеток, недавно открытое Галло), и через несколько недель обнаружил в клетках активность обратной транскриптазы - фермента, свойственного ретровирусам. Это был первый ключ. Вирус назвали LAV («вирус, ассоциированный с лимфаденопатией»). Монтанье отправил образцы Галло, но тот счел их «загрязнёнными» и не поверил, что это новый патоген.

Тем временем в США Роберт Галло, глава лаборатории опухолевых клеток Национального института рака, шёл другим путём. Он был уверен, что СПИД вызывает мутировавший HTLV-1. В 1984 году его группа изучила кровь 48 больных СПИДом и объявила: выделен новый ретровирус. Галло назвал его HTLV-III и заявил, что создал тест-систему для его обнаружения. Его публикация в «Science» произвела фурор. Казалось, Америка победила в гонке.

Но тут начались нестыковки. Франсуаза Барре-Синусси, коллега Монтанье, доказала: LAV и HTLV-III - один и тот же вирус. Галло использовал для экспериментов образцы, присланные из Парижа, но не сослался на это. Разразился скандал. Американские и французские учёные обвиняли друг друга в плагиате, а газеты кричали о «краже века». Позже независимый анализ показал: в лаборатории Галло случайно заразили культуры LAV, поэтому «HTLV-III» оказался идентичен французскому вирусу. В 1987 году президенты США и Франции лично вмешались, чтобы прекратить войну: стороны согласились разделить патенты на тест-системы.

После установления идентичности HTLV-III и LAV во избежание путаницы вирусу было присвоено название HIV (вирус иммунодефицита человека).

Лишь в 2008 году Нобелевский комитет поставил точку: премию по медицине получили Монтанье и Барре-Синусси «за открытие ВИЧ». Галло остался за бортом - комитет счёл его вклад вторичным.

ВИЧ-инфекция развивается стадийно на протяжении десятков лет. После инкубационного периода (от 2 недель до года) наступает стадия первичных проявлений. Она может протекать бессимптомно или как острая инфекция с лихорадкой, увеличением лимфоузлов, сыпью, фарингитом и диареей. Далее следует длительная латентная стадия (7–20 лет), когда вирус разрушает иммунные клетки CD4+, но внешних признаков почти нет. Единственный симптом - стойкое увеличение лимфоузлов. Без лечения развивается стадия вторичных заболеваний: потеря веса (более 10%), постоянные грибковые, бактериальные и вирусные инфекции (например, опоясывающий лишай), туберкулёз, пневмоцистная пневмония, саркома Капоши, лимфомы. Финальная стадия СПИД - характеризуется критическим падением CD4+ -лимфоцитов, кахексией (истощением) и летальным исходом от оппортунистических инфекций или рака.

ВИЧ - это неизлечимое заболевание, но есть лечение, которое не позволяет перейти болезни в более тяжелую стадию - в СПИД. В качестве лечения используется пожизненная антиретровирусная терапия (АРТ), которая блокирует размножение вируса в организме. Современные схемы лечения включают комбинацию минимум трех препаратов, воздействующих на разные этапы жизненного цикла вируса. Чаще всего используют ингибиторы интегразы (например, долутегравир), которые предотвращают встраивание вирусной ДНК в клетки человека, вместе с двумя нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (такими как тенофовир и эмтрицитабин), нарушающими создание вирусных копий. Эти три компонента обычно объединены в одну таблетку, принимаемую раз в сутки.

Главная цель терапии - достижение неопределяемой вирусной нагрузки (менее 50 копий/мл крови). При успешном результате: иммунная система восстанавливается, риск развития СПИДа исчезает, а человек перестает передавать вирус половым путем.

Прорывом последних лет стали пролонгированные инъекционные формы лечения. Препараты каботегравир и рилпивирин, вводимые раз в 1-2 месяца, позволяют отказаться от ежедневных таблеток пациентам с устойчивой неопределяемой нагрузкой. Также разрабатываются двухкомпонентные схемы (например, долутегравир + ламивудин), снижающие лекарственную нагрузку на организм.

Критически важны три правила: терапия должна быть пожизненной (прерывание приводит к возврату вируса), прием препаратов - строго регулярным (пропуск доз вызывает устойчивость вируса), а контроль анализов (вирусная нагрузка, CD4) - каждые 3-6 месяцев. В первые месяцы возможны временные побочные эффекты: тошнота, бессонница, головная боль. Реже возникают проблемы с почками или печенью, что требует мониторинга анализов.

В России АРТ предоставляется бесплатно, но охват составляет лишь 37% больных. При этом раннее начало терапии позволяет достичь продолжительности жизни, сопоставимой со здоровыми людьми. АРТ не излечивает ВИЧ полностью - вирус сохраняется в «резервуарах» (лимфоузлы, ткани), но при пожизненном приеме препаратов человек может жить полноценно.

Глобальные последствия ВИЧ-инфекции за 40 лет пандемии имеют масштаб гуманитарной катастрофы. С начала эпидемии от причин, связанных со СПИДом, умерло 42,3 миллиона человек, причем в 2023 году каждую минуту фиксировалась одна смерть. Особенно тяжелая ситуация сложилась в странах Африки к югу от Сахары: в Ботсване, Лесото и Эсватини вирусом охвачено 25-30% взрослого населения. Это привело к сокращению средней продолжительности жизни на 15-20 лет и появлению 14 миллионов детей-сирот, потерявших родителей из-за СПИДа.

Экономические потери исчисляются триллионами долларов. В наиболее пораженных странах (ЮАР, Мозамбик, Зимбабве) эпидемия снижает ВВП на 1-2% ежегодно из-за сокращения продуктивного населения и расходов на лечение. Глобальное финансирование борьбы с ВИЧ в 2023 году составило 19,8 миллиардов долларов - этого недостаточно для охвата терапией всех нуждающихся, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии, где антиретровирусную терапию получают менее 50% инфицированных. В России ситуация критическая: при 1,5 миллионах людей с ВИЧ терапией охвачено лишь 37%.

Социальные последствия усугубляют неравенство. 53% новых случаев заражения в мире приходится на женщин и девочек, а в Африке каждая третья девушка 15-24 лет инфицируется ВИЧ. Ключевые группы - мужчины, практикующие секс с мужчинами, и наркопотребители - сталкиваются с криминализацией, что блокирует доступ к профилактике. В России каждый третий новый диагноз ставится женщинам детородного возраста, повышая риски передачи.

Медицинские последствия создают каскадные кризисы. Туберкулез остается главной причиной смерти людей с ВИЧ (32% летальных исходов), а коинфекция гепатита С ускоряет поражение печени в 5 раз. В странах с ограниченными ресурсами 60% детей с ВИЧ умирают до 2 лет без терапии. Несмотря на достижения (антиретровирусная терапия снизила смертность на 68% с 2004 года), войны, миграционные кризисы и климатические катастрофы разрушают системы здравоохранения, оставляя миллионы без доступа к лечению. Пандемия ВИЧ остается не только медицинской проблемой, но и маркером социального неравенства.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

События на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года являются одной из самых трагических страниц новейшей китайской истории. В тот период Китай переживал серьезные социально-экономические изменения, вызванные реформами Дэн Сяопина, направленными на либерализацию экономики и частичную демократизацию общественной жизни. Однако политическая структура оставалась авторитарной и недовольство частью населения нарастало.

Причины конфликта коренятся в глубоких социальных, экономических и политических изменениях, происходивших в Китае в конце XX века. После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году и прихода к власти Дэн Сяопина страна начала переход от закрытой социалистической системы к более открытой экономике с элементами рынка. Этот процесс сопровождался значительным экономическим ростом, повышением уровня жизни многих китайцев, но также вызвал ряд проблем и противоречий. Новые реформы привели к росту доходов отдельных групп населения, прежде всего предпринимателей и жителей крупных городов, однако значительная часть населения продолжала жить в бедности, особенно в сельских районах. Возникло чувство несправедливости и разочарования. Так же экономические реформы привели к распространению коррупции среди чиновников и бизнесменов, что вызвало возмущение у народа. И несмотря на изменения в экономическом плане - политические структуры оставались жестко централизованными и авторитарными. Население испытывало потребность в большей свободе выражения мнений и участии в принятии решений.

Первые акции протеста начались 15 апреля 1989 года после смерти бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Китая Ху Яобана. Ху Яобан, будучи человеком относительно молодого поколения коммунистических лидеров, отличался либеральностью взглядов и стремился смягчить жесткие подходы прежнего руководства во главе с Мао Цзэдуном. Он поощрял критику культурных и исторических ошибок прошлого, инициировал кампании по реабилитации тех, кто оказался в опале во времена Мао Цзэдуна. Его подход делал его популярным среди молодежи и интеллигенции, поэтому известие о его смерти стало шоком для значительной части общества. Уже вечером 15 апреля небольшие группы студентов начали стихийно собираться около здания Народного университета в Пекине, устраивая траурные мероприятия в память о покойном лидере. Они выносили плакаты с требованиями справедливой оценки заслуг Ху Яобана и высказывали опасения по поводу возможных репрессий против него со стороны консервативных элементов внутри партии.

Спустя несколько дней численность таких акций выросла многократно. Уже 18 апреля студенты центральных пекинских вузов, таких как Университет Цинхуа и Бэйда, организовали марш к воротам Запретного города, стремясь передать властям письмо с требованием пересмотреть роль Ху Яобана в истории страны. Хотя акция закончилась задержанием нескольких её организаторов, популярность лозунга «За правду!» стремительно росла среди молодых интеллектуалов.

22 апреля, в день похорон Ху Яобана, десятки тысяч людей собрались на площади Тяньаньмэнь, чтобы выразить своё несогласие с официальной оценкой умершего лидера. Среди собравшихся были представители всех слоёв общества - рабочие, студенты, преподаватели, журналисты. Многие демонстрировали транспаранты с цитатами известных философов и деятелей культуры, подчёркивая необходимость продолжения реформ и создания условий для реального участия граждан в управлении страной.

Именно эти первые дни массового движения заложили основу будущих масштабных выступлений. Требования изменились довольно быстро: от первоначального выражения сочувствия к личности Ху Яобана перешли к обсуждению актуальных общественных проблем - роста инфляции, коррупции, бюрократизма, ограничения личных свобод. Учащиеся высших учебных заведений обратились к рабочим заводов и фабрик с предложением присоединиться к движению, что позволило придать ему общенациональный характер.

К концу апреля и началу мая протестующие стали создавать импровизированные баррикады, препятствуя передвижению транспортных средств и блокируя доступ правительственных сил к центральной части города. Площадь Тяньаньмэнь превращалась в эпицентр социальной активности и протеста. Студенты начали круглосуточные дежурства, ожидая решения властей по их обращениям. Но власти откладывали встречи и отказывались идти на уступки, утверждая, что поведение демонстрантов является незаконным и угрожает целостности нации. Такое равнодушие усиливало гнев протестующих, заставляя их переходить к действиям более активным и агрессивным. Первоначально правительство пыталось найти компромисс, назначив премьер-министра Ли Пеня ответственным за ведение переговоров с представителями протестующих. Но вскоре стало ясно, что радикальные элементы внутри партийного руководства настаивали на жестком подходе. Генеральный секретарь КПК Чжао Цзыян выступал за диалог и мирное разрешение кризиса, но его позиция была отвергнута большинством членов Политбюро.

20 мая 1989 года власти объявили военное положение в Пекине, что означало запрет массовых демонстраций и ввод войск в столицу. Тем не менее, протестующие продолжали оставаться на площади, блокируя движение транспорта и создавая препятствия военным подразделениям.

Решение ввести военное положение в Пекине обозначило переломный момент в динамике событий на площади Тяньаньмэнь. Оно стало сигналом перехода властей от тактик убеждения и сдержанности к прямой конфронтации, положившей начало финальной стадии конфликта.

Сразу после объявления военного положения столица была разделена на зоны, каждая из которых находилась под контролем подразделений Народной освободительной армии Китая (НОАК). Городские дороги перекрыли военные патрули, останавливавшие транспорт и проверявшие документы прохожих. Одновременно распространялись слухи о возможности применения оружия против протестующих, что вызывало страх и тревогу среди населения. Тем не менее, инициатива перешла к самим жителям Пекина. Несмотря на явную угрозу наказания, тысячи добровольцев вышли на улицы, формируя живую цепь защиты, окружавшую площадь Тяньаньмэнь. Солдаты столкнулись с сильным человеческим барьером, состоящим из обычных граждан, решительно выступавших против использования военной силы против собственного народа. Эмоциональное напряжение зашкаливало. Лозунги типа «Солдаты и народ едины», написанные крупными буквами на баннерах, транслировали идею единения армии и граждан. Обстановка становилась тревожной, ведь никому не хотелось кровопролития. Все надеялись, что разум возобладает, и стороны найдут общий язык. Однако военная администрация действовала последовательно и жёстко. Любые попытки организовать сопротивление пресекались силой. Передвижения и связи нарушались путём блокировки телефонных линий и телевизионных каналов. Информационная изоляция усугубляла панику, делая невозможным координацию усилий.

Особое внимание уделялось охоте на предполагаемых агитаторов и лидеров протестного движения. Многих задержали, отправили в изоляторы временного содержания, допрашивали и принуждали давать показания против соратников. Власти создали атмосферу страха и подозрительности, разрушая сплочённость ранее объединённого протестного лагеря.

Не сумев наладить контакт с основными фигурами движения, армия решила окончательно разогнать оставшихся на площади Тяньаньмэнь демонстрантов. Силы спецподразделений концентрировались вокруг центральных районов города, чтобы окончательно разобраться с проблемой.

Днём 3 июня войска начали подтягиваться к району площади Тяньаньмэнь небольшими группами, двигаясь преимущественно пешком и демонстрируя намерение восстановить порядок без применения значительных средств насилия. Операция изначально задумывалась как максимально мягкая и бескровная. План предусматривал предупреждение участников протестов о необходимости покинуть зону конфликта, предоставление им безопасного коридора выхода и минимизацию физического контакта с солдатами. Провозгласив мирный характер операции, власти полагали, что удастся избежать больших потерь.

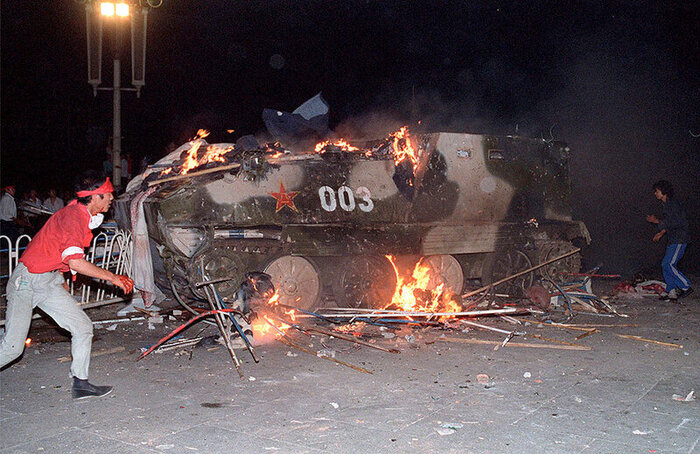

Однако реальность оказалась гораздо сложнее прогнозируемой. Площадь Тяньаньмэнь была плотно заполнена людьми и это осложняло выполнение задачи. Люди реагировали на появление солдат крайне эмоционально, а порой и враждебно. Доводы и уговоры не работали на протестующих. Несмотря на предупреждение некоторые демонстранты пытались спровоцировать солдат на агрессию, а некоторые полностью игнорировали уговоры военных. В какой-то момент ситуация вышла из под контроля. «Мирные» демонстранты стали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат, а так же поджигать военную технику. В толпе начали появляться люди с огнестрельным оружием. Военным стало понятно, что мирным способом конфликт разрешить не получиться и подготовили новый план - проведения полномасштабной операции по зачистке, которая состоится уже 4 июня.

Ранним утром 4 июня подразделения НОАК начали наступление на площадь Тяньаньмэнь. Вооруженные автоматическим оружием, оснащенные бронемашинами и танками, они двинулись вперёд, расчищая дорогу огнем. Демонстранты, использовавшие самодельные щиты и палки, бутылки с зажигательной смесью, а так же огнестрельное оружие - пытались дать отпор наступающим, но не могли ничего противопоставить действующей армии.

Огонь открывался почти без предупреждения, отчего жертвы исчислялись сотнями, среди них были и военные. Площадь Тяньаньмэнь внезапно превратилась в поле боя. Страх, ужас и растерянность охватили весь город. Родители искали пропавших детей, друзья разыскивали друзей, больницы переполнялись ранеными.

Заключительным действием властей стало уничтожение символики протеста - знаменитая статуя Богини Демократии, созданная руками студентов и олицетворявшая надежды миллионов китайцев на изменения, была уничтожена бульдозерами и танками.

События на площади Тяньаньмэнь оказали значительное влияние на внутреннюю политику Китая. Правительство укрепило контроль над СМИ и общественным мнением, усилило меры безопасности и прекратило любые попытки дальнейшей демократизации. Экономика продолжала развиваться высокими темпами, что способствовало снижению напряженности в обществе, но политический курс остался неизменным.

Международная реакция на события была резко негативной. Многие западные страны ввели санкции против Китая, приостановили сотрудничество и выразили свое негодование действиями китайских властей. Эти санкции повлияли на развитие двусторонних отношений, но постепенно большинство ограничений было снято, поскольку экономический рост Китая стал слишком важным фактором для мировой экономики.

На всякий случай ссылка на СМИ:

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Заложенный осенью 1825 года на Соломбальской верфи в Архангельске, линейный корабль «Азов» стал символом возрождения русского флота после Наполеоновских войн. Его имя, данное в честь петровской победы над турками у Азова в 1696 году, предопределило судьбу - корабль создавался для противостояния Османской империи.

Руководил постройкой талантливый мастер Василий Ершов под номинальным надзором Андрея Курочкина, но подлинным «архитектором» его славы стал капитан Михаил Лазарев. Лазарев лично внес двадцать два усовершенствования: усилил корпус дубовыми шпангоутами, обил подводную часть медью против обрастания и перераспределил орудийные порты для лучшей маневренности в бою. Результат превзошел ожидания - «Азов» оказался не просто сильнейшим 80-пушечным кораблём России (хотя формально числился 74-пушечным), но и эталоном для целой серии из 15 судов. Длина корпуса составляла 54 метра, ширина-14 метров, а его водоизмещение - 3000 тонн. У корабля было три мачты с прямыми парусами, которые позволяли развивать скорость 12 узлов. Главной гордостью стало вооружение: на гон-деке располагались двадцать четыре 36-фунтовые пушки, опер-дек защищали тридцать 24-фунтовых орудий, а на верхней палубе стояли двадцать две карронады для ближнего боя и четыре универсальных 40-фунтовых «единорога» (гаубица).

После торжественного спуска на воду 7 июня 1826 года на Соломбальской верфи Архангельска, «Азов» под командованием капитана Михаила Лазарева начал свой первый и самый важный переход - в Кронштадт. Этот путь стал настоящим испытанием для новорождённого корабля. В августе 1826 года, разрезая холодные волны Баренцева моря, «Азов» столкнулся с жестокими штормами у норвежских берегов. Лазарев лично вел судно через коварные проливы Скагеррак и Каттегат, где туманы и подводные рифы ежеминутно грозили катастрофой. Экипаж из 600 человек, среди которых были молодые Павел Нахимов и Владимир Корнилов, сутками не сходил с палуб, отрабатывая каждый маневр. Корабль блестяще выдержал проверку стихией, развив скорость до 12 узлов и показав редкую остойчивость. Когда в сентябре 1826 года израненный штормами, но непобежденный «Азов» бросил якорь на Кронштадтском рейде, приемная комиссия во главе с вице-адмиралом Пустошкиным была потрясена: в рапорте отмечалось, что «все устроено с отменной удобностью благодаря благоразумным распоряжениям капитана Лазарева».

Уже через год кораблю выпала историческая миссия: став флагманом русской эскадры контр-адмирала Логина Гейдена, он возглавил поход в Средиземное море для поддержки греческого восстания. 20 октября 1827 года в Наваринской бухте союзный флот России, Англии и Франции столкнулся с превосходящими силами турок и египтян. Объединенная эскадра союзников вошла в Наваринскую бухту с единственной целью - демонстрацией силы. Английский вице-адмирал Эдвард Кодрингтон, следуя инструкциям Лондонской конвенции, планировал лишь принудить Турцию прекратить резню в Греции.

Первым парламентером стал британский лейтенант Джордж Фиц-Рой. На шлюпке с белым флагом он направился к турецкому брандеру, требуя отвести опасные суда от союзных кораблей. Переговоры длились минуты. Внезапно раздались выстрелы: по одной версии, нервный турецкий матрос выстрелил Фиц-Рою в грудь в упор, по другой - офицера изрубили саблями после отказа турок выполнить требования. Тело сбросили за борт.

Союзники, все еще надеясь избежать боя, отправили второго парламентера - офицера с фрегата «Дартмут». Тот должен был вручить ноту командующему турецкой эскадрой, на флагман «Мухаррем-бей», с требованием прекратить огонь. Адмирал отказался принять послание. Когда офицер развернулся для возврата, его схватили, зарубили тесаками и сбросили в воду на глазах у всей союзной эскадры.

Гибель парламентеров в Наваринской бухте тала кровавой точкой невозврата, которая и начала легендарное морское сражение. «Азов» первым врезался в гущу боя. Капитан Лазарев, отдавая приказы с мостика, искусно маневрировал под перекрёстным огнем пяти вражеских кораблей. 36-фунтовые ядра «Азова» крушили османский флагман «Мухарем-бей», который вскоре выбросился на берег и взорвался. Одновременно русские канониры сожгли фрегат «Тахир-паши» и потопили еще 2 фрегата с корветом (названия их не нашел, если знаете, то напишите в комментариях). За четыре часа корабль получил 153 пробоины - семь ниже ватерлинии, лишился всех мачт, но продолжал сражаться. Наваринское сражение закончилось победой союзников. Османская империя в результате сражения потеряла более 60 кораблей, при этом союзники не потеряли ни одного. Линкор «Азов стал символом победы, решившей судьбу Греции.

После битвы израненный «Азов» еще три года нес службу в Средиземноморье, пока в 1830 году не вернулся в Кронштадт. При осмотре судна корабельные инженеры вынесли вердикт: корпус, ослабленный турецкими ядрами и разъедаемый соленой водой, восстановлению не подлежит. В 1831 году легенду русского флота разобрали на верфи, где он родился. Лазарев, наблюдая за разборкой своего детища, писал: «Больно видеть, как исчезает корабль, ставший школой героев».

Но «Азов» обрел бессмертие. Царь Николай I, впечатленный подвигом экипажа, даровал кораблю первый в истории флота кормовой Георгиевский флаг с повелением: «Вечно хранить имя «Азова» в составе флота». Уже в 1831 году на воду спустили 74-пушечный «Память Азова», а в 1890 году - броненосный фрегат с тем же именем. Нахимов, Корнилов и Истомин, прошедшие школу Лазарева на его палубе, стали адмиралами и героями Севастополя.

Сегодня Георгиевский флаг и модель легендарного корабля хранятся в Военно-морском музее Санкт-Петербурга - они свидетели того, как один корабль за четыре часа боя переломил ход истории и подарил Греции свободу.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!

3 июня 1571 года случилось событие, которое считается одним из самых трагичных в истории Москвы. В тот роковой день крымский хан Девлет-Гирей, воспользовавшись идеальным стечением обстоятельств, подошел к стенам столицы. Не став штурмовать каменные стены - он поджег деревянные посады и слободы, что в последствии превратило город в пылающие руины.

Корни трагедии уходили в сложную игру сил Восточной Европы. Иван Грозный, увлеченный тяжелой и затяжной Ливонской войной на западе, оттянул туда лучшие войска и ресурсы, ослабив южные рубежи Руси, традиционно страдавшие от набегов Крымского ханства. Крымский хан Девлет-Гирей, вассал Османской империи, не только жил за счет грабежей и увода пленников («ясыря»), но и лелеял личную обиду: считая себя наследником Золотой Орды, он не мог смириться с завоеванием Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств. Его цель - вернуть Астрахань или хотя бы восстановить дань («поминки») с Москвы. Предыдущие походы провалились, но в 1571 году обстоятельства сложились для хана идеально: Российское государство было истощена войной и расколота опричниной, которая подорвала обороноспособность, особенно на юге. Разведка Девлет-Гирея, действуя через перебежчиков, точно знала о слабости русской обороны.

В мае 1571 года Девлет-Гирей собрал огромное конное войско (оценки численности разнятся от 40 до 60, а по русским летописям - до 120 тысяч человек, включая крымских татар, ногайцев и, возможно, турок). Первоначально хан планировал совершить набег близ Козельска и повёл свою орду к верховьям Оки. Но роковую роль в данном походе сыграл предатель - сын боярский Кудеяр Тишенков. Он предложил хану напасть на саму Москву, так как она по его уверениям была беззащитна перед нападением. Он так же рассказал про русские заслоны у Серпухова и указал на тайные броды через Жиздру (приток Оки) чтобы их обойти. Хан принял предложение перебежчика. По указанному пути орда обошла основные русские заслоны у Серпухова, где стоял с опричниками Иван Грозный, и ударила в тыл.

Узнав о прорыве Девлет-Гирея, Иван Грозный покинул Серпухов. Он отправился сначала в Александрову слободу, а затем дальше на север, в Ростов Великий. Его отъезд объясняют расчетом сохранить центр власти в случае катастрофы. Опричная гвардия ушла вместе с царем, оставив беззащитной столицу. Его отъезд деморализовал войска. Русская оборона, рассредоточенная и ослабленная, потерпела крах из-за несогласованности. Главные воеводы (Иван Бельский, Иван Мстиславский, Михаил Воротынский) командовали лишь около 6 тысяч «земских» ратников. Хан маневрировал, угрожая тылам, прорвал слабую оборону у Серпухова и переправился через Оку. Дорога на Москву была открыта.

3 июня 1571 года авангарды татарской конницы появились у стен Москвы. Основные силы подошли на следующий день. Город, переполненный беженцами, охватила паника. Воеводы (князь Бельский и другие) попытались организовать оборону Кремля и Китай-города. Однако Девлет-Гирей не стал штурмовать каменные цитадели, а вместо этого подожег деревянные предместья. Сухая погода и сильный ветер превратили город в гигантский костер. Огонь бушевал несколько дней, уничтожив почти все, кроме каменных укреплений Кремля и Китай-города (хотя они сильно пострадали от жары и внутренних пожаров). Тысячи людей гибли в огне, задыхались в церквях и подвалах, где искали спасения, или погибали от рук татар. Число погибших оценивается в десятки тысяч. Царская казна уцелела за толстыми стенами. Увидев страшные разрушения и не имея сил для штурма Кремля, Девлет-Гирей, обремененный огромным полоном (десятки тысяч пленных) и награбленным добром, отдал приказ к отступлению.

Последствия набега были катастрофическими: Москва лежала в руинах, экономика центральных районов была подорвана, тысячи людей угнаны в рабство. Это стало страшным унижением для Ивана Грозного, подорвавшим его престиж и миф о силе царя. Окрыленный успехом, Девлет-Гирей потребовал не только возобновления дани («поминков»), но и возвращения Казани и Астрахани. Москва была вынуждена согласиться на выплату дани в 1571 году. Поражение стало жестоким уроком: Иван Грозный и воеводы (особенно Михаил Воротынский) срочно усилили южные границы, улучшив засечную черту, разведку и систему оповещения. Провал опричников в защите столицы ускорил отмену опричнины в 1572 году.

Апогеем военного ответа стала блестящая победа объединенного русского войска под командованием Воротынского над Девлет-Гиреем в битве при Молодях в 1572 году, где хан был наголову разгромлен при попытке повторить успех. Москву же начали отстраивать с невероятной скоростью, и к зиме основные работы были завершены, что стало символом стойкости народа.

Таким образом, сожжение Москвы 3 июня 1571 года стало одним из самых мрачных эпизодов в истории России , но впоследствии данная трагедия заставила Российское государство мобилизоваться и покончить с крымской угрозой раз и навсегда.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

2 июня 1955 года произошло событие, определившее будущее мировой космонавтики: официальное основание космодрома «Байконур» - колыбели космической эры.

В разгар холодной войны, когда гонка вооружений набирала обороты, Советскому Союзу срочно требовалось место для испытаний принципиально нового оружия - межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, детища Сергея Королёва. Существующие полигоны, вроде Капустина Яра, для таких гигантов не годились. Нужна была огромная, безлюдная территория, где можно было бы не только запускать ракеты на тысячи километров, но и безопасно сбрасывать отработавшие ступени, строить сложнейшую инфраструктуру для управления полётом и при этом сохранять строжайшую секретность.

Именно поэтому в 1954 году по казахстанским степям двинулась особая комиссия во главе с самим Королёвым, маршалом Жуковым и генералом Вознюком. Они исследовали несколько возможных мест, но в итоге выбор пал на небольшую железнодорожную станцию «Тюра-Там». Станция находилась в бескрайней степи. Но у этого места были неоспоримые преимущества: огромная безлюдная площадь в тысячи квадратных километров для падения ступеней, проходящая рядом железная дорога Москва - Ташкент для доставки грузов и людей, река Сырдарья, дающая воду, и, что особенно важно для будущих космических запусков, близость к экватору. Скорость вращения Земли здесь была выше, чем, скажем, под Москвой, что давало ракетам дополнительный импульс при выведении на орбиту. В феврале 1955 года высшее руководство страны официально утвердило создание сверхсекретного «Научно-исследовательского испытательного полигона №5 (НИИП-5)» именно здесь.

Строительство началось стремительно и в невероятно тяжелых условиях. Уже в январе 1955 года первые отряды военных строителей во главе со старшим лейтенантом Иваном Денежкиным высадились на промерзшей земле Тюра-Тама. Руководил всей грандиозной стройкой генерал Георгий Шубников, опытный инженер, прошедший войну. Им предстояла работа в тяжелых условиях : летом была иссушающая жара за 40 градусов, а зимой - лютые морозы под минус 30, пронизывающие ветра и песчаные бури, которые могли за ночь засыпать палатки и технику. Не было ничего - ни жилья, ни дорог, ни воды. Первые месяцы люди ютились в палатках и землянках на берегу Сырдарьи, боролись с эпидемиями чумы среди местных грызунов. Но работа не останавливалась ни на день.

Масштабы были грандиозны: для стартового комплекса одной только ракеты Р-7 экскаваторы и люди вынули гигантский котлован - 45 метров в глубину, 250 метров в длину и 100 метров в ширину. Одновременно возводились монтажно-испытательные корпуса, где собирали ракеты, прокладывались сотни километров дорог, линий электропередач, железнодорожных путей. Рядом с голой степью, на месте будущего космодрома, начал расти и поселок для строителей и будущих испытателей - скромно названный «Заря». Первый деревянный барак здесь заложили в мае 1955 года, а через пару лет это был уже настоящий городок Ленинск (ныне Байконур).

Именно 2 июня 1955 года стало официальной датой «рождения» космодрома. В этот день Генеральный штаб Советской Армии утвердил организационно-штатную структуру полигона как воинской части 11284. Этот документ дал старт его формальному существованию. Все было окутано тайной: полигон имел условное наименование «Тайга», в документах проходил как «5-й НИИП МО СССР». Чтобы окончательно запутать вероятного противника, в 300 с лишним километрах севернее, у поселка Байконур, даже построили муляж стартовой площадки - «ложный космодром».

Первые шаги в космос дались нелегко. 15 мая 1957 года состоялся долгожданный первый пуск ракеты Р-7 с новой площадки. Но на 98-й секунде полета произошла авария. Еще две попытки в июне и июле тоже закончились неудачей. Лишь 21 августа 1957 года ракета Р-7 наконец совершила успешный полет по полной траектории, достигнув полигона на Камчатке. А уже 4 октября 1957 года модифицированная «семерка» поднялась с этого же старта и вывела на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли - «Спутник -1». Этот день стал началом космической эры человечества. И конечно, вершиной славы Байконура стал старт 12 апреля 1961 года, когда с площадки, позже названной «Гагаринским стартом», в космос полетел Юрий Гагарин.

Хотя секретность быстро раскрылась (разведка США с помощью самолетов U-2 быстро поняла, где настоящий космодром), название «Байконур» после триумфа Гагарина навсегда приклеилось к настоящему космодрому вместо сухого «НИИП-5» или «Тюра-Там».

Сегодня Байконур - это не просто стартовая площадка. Это символ прорыва, грандиозного человеческого подвига, рожденного в суровых условиях казахстанской степи усилиями тысяч безвестных героев - солдат, строителей, инженеров, ученых. Отсюда человечество сделало свои первые и самые важные шаги в космос.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

1 июня 1831 английским исследователем Джеймсом Кларком Россом был открыт Северный магнитный полюс. Данное открытие не только отметило точку на карте, но так же раскрыло динамичную природу нашей планеты, заложив основы для понимания глобальных геофизических процессов и их влияние на человеческую цивилизацию.

К началу XIX века интерес к земному магнетизму достиг апогея. Ещё в 1600 году английский физик Уильям Гильберт выдвинул теорию, что Земля - гигантский магнит, но ошибочно полагал, что её магнитные полюсы совпадают с географическими. Мореплаватели, включая Колумба, столкнулись с аномалиями: магнитное склонение (угол между магнитным и географическим меридианами) менялось в зависимости от местоположения, что осложняло навигацию. Русский учёный Михаил Ломоносов в 1759 году даже предложил создать сеть обсерваторий для изучения этих явлений, но проект реализовали лишь десятилетия спустя. Мир был на пороге открытия, которое сильно повлияет на человеческую цивилизацию и все началось в 1829 году.

К 1820-м годам поиск Северного магнитного полюса (точки, где магнитная стрелка занимает вертикальное положение), стал не только научной задачей, но и практической необходимостью для мореходства. Английский мореплаватель Джон Росс, вместе со своим племянником Джеймсом Кларком Россом запланировали экспедицию, чтобы разрешить данную необходимость. Но спонсора было найти проблематично. Изначально они рассчитывали на поддержу Британского Адмиралтейства, но из-за прошлой неудачной арктической экспедиции Росса, совершенной в 1818 году, - они ему отказали в финансировании и пришлось искать другого спонсора. Впоследствии спонсор был найден в лице владельца пивоварни в Лондоне, Феликса Бута. Бут, движимый научным интересом и желанием поддержать Росса, выделил на экспедицию 17 000 фунтов стерлингов (около 2,5 млн. евро в современном эквиваленте). При этом он потребовал сохранить свое участие в тайне. На деньги Бута был куплен пароход «Восход», который использовался как военный транспорт во время Наполеоновских войн. Корабль был переименован в «Викторию», в честь жены Бута. Официальной задачей экспедиции, которую они озвучили Буту, было нахождение легендарного Северо-Западный прохода - кратчайшего пути из Европы в Азию. А второстепенной было найти тот самый гипотетический Северный магнитный полюс.

В мае 1829 года началась экспедиция. Экспедиция направилась в сторону современной Арктической Канады, так как предполагалось, что именно там находится Северо-западный проход, а так же Северный магнитный полюс. К октябрю 1830 года экспедиция столкнулась с суровыми испытаниями. Достигнув полуострова в арктическом архипелаге, который исследователи назовут в честь своего спонсора -Бутией, корабль оказался оказался вмёрзшим в лед. Все попытки экипажа выбраться из плена провалились. Вынужденная зимовка затянулась на почти 4 года и стала поворотным моментом в экспедиции. Во время вынужденной зимовки Джеймс Росс не терял времени даром, он продолжал проводить замеры магнитного наклонения ( угла между горизонтальной плоскостью и направлением магнитной стрелки), с помощью магнитометра. Он заметил, что в некоторых точках стрелка почти «вставала дыбом», указывая на близость полюса. Весной 1831 года, когда лёд позволил двигаться, Росс с группой моряков отправился в 200-километровый пеший поход вдоль западного побережья Бутии, таща оборудование по замёрзшей тундре.

1 июня 1831 года Джеймс Росс достиг мыса, который назовут впоследствии мысом Аделаида (координаты: 70°05′ с. ш., 96°47′ з. д.). После серии замеров он зафиксировал рекордное магнитное наклонение - 89°59′. Это означало, что стрелка располагалась практически вертикально, с отклонением всего в 1 угловую минуту от идеального показателя в 90°. Росс объявил о открытии Северного магнитного полюса, водрузив британский флаг и соорудив каменный гурий (пирамиду) в качестве отметки. В своих записях он подчеркнул: «Здесь магнитное поле Земли направлено прямо вниз, к её сердцу». Точность измерений стала возможна благодаря усовершенствованным инструментам: инклинаторам (купленных на средства спонсора), которые позволяли измерять вертикальную компоненту поля с погрешностью менее 0.1°.

К 1833 году положение экспедиции стало критическим. Корабль «Виктория», зажатый толстыми льдами у полуострова Бутия с октября 1830 года, получил серьезные повреждения. Корпус, непрестанно сдавливаемый ледяными массами, начал деформироваться, а ресурсы команды - продовольствие, топливо, медикаменты - были почти исчерпаны. Цинга и обморожения косили людей: из 28 членов экипажа выжили лишь 23, включая самого Джона и и Джеймса Россаего племянника Джеймса. Попытки освободить судно с помощью взрывов льда или распиловки торосов оказались безуспешными. Весной 1833 года стало ясно, что «Виктория» обречена.

В мае 1833 года команда приняла тяжелое решение: бросить корабль и двигаться пешком к проливу Ланкастер, где проходили маршруты китобойных судов. Забрав научные записи, инструменты и минимальный запас провизии, люди отправились в путь, таща за собой шлюпки на санях. Этот переход длился три месяца. Моряки шли через торосы и промерзшую тундру, питаясь скудной дичью и страдая от переохлаждения. К августу они достигли побережья пролива, но надежды на быстрое спасение не оправдались: ни одного судна в видимости не было. Тогда Росс приказал спустить на воду шлюпки, и команда двинулась вдоль берега на юг .

22 августа 1833 года, когда силы людей были на исходе, на горизонте показался парус. Им оказалось британское китобойное судно «Изабелла» - тот самый корабль, на котором Джон Росс исследовал Арктику в 1818 году. Капитан судна, узнав Росса, немедленно взял измученных полярников на борт.

В Англию экспедиция вернулась в октябре 1833 года. Несмотря на то, что так и не получилось найти легендарный Северо-западный проход, научные итоги были триумфальными. Джеймс Росс не только обнаружил Северный магнитный полюс, но и провел первые систематические замеры его координат, доказав динамичность магнитного поля Земли. Им были собраны уникальные данные по географии Канадской Арктики, климату и фауне, включая описания ранее неизвестных видов птиц и морских млекопитающих.

Однако возвращение омрачилось скандалом. Джон Росс, опубликовав книгу о путешествии, присвоил себе лавры своего племянника в открытии Северного магнитного полюса. Участники экспедиции публично обвинили капитана в умалчивании заслуг команды. Британское Адмиралтейство, несмотря на первоначальный отказ финансировать экспедицию, присудило Джону Россу государственную премию в 5 000 фунтов, но Джеймс не получил ни наград, ни признания.

Значение этого открытия вышло далеко за рамки одной экспедиции. Оно позволило кардинально уточнить морские карты и методы навигации, сделав плавания в арктических водах значительно безопаснее, так как моряки теперь лучше понимали, как корректировать показания компасов. Однако очень скоро выяснилось, что полюс, найденный Россом, вовсе не стоит на месте. Последующие экспедиции, начиная с Руаля Амундсена в 1904 году и далее в 1948 и 2007 годах, неумолимо фиксировали его движение. Полюс не просто слегка смещался - он начал ускоряться в своем дрейфе. С того знаменательного дня 1831 года он преодолел огромное расстояние, сместившись на более чем 2300 километров. Его скорость, составлявшая около 15 километров в год в начале 2000-х, к 2019 году возросла до поразительных 55–65 километров в год. В 2019 году он вошел в арктический сектор России, продолжая свое путешествие в сторону Таймыра.

Это движение - не просто географический курьез. Оно является прямым следствием бурных процессов, происходящих глубоко в недрах Земли, в ее жидком внешнем ядре, где вращение расплавленного железа генерирует наше магнитное поле. Современные исследования, показали, что ускоренный дрейф Северного магнитного полюса вызван своеобразным «перетягиванием каната» между двумя гигантскими областями с аномально сильным магнитным полем под Канадой и Сибирью. Ослабление канадской магнитной аномалии позволило более сильной сибирской "перетянуть" полюс на свою сторону. Этот дрейф имеет и практические последствия: он требует постоянного обновления навигационных систем, от смартфонов до систем управления воздушным движением, что вынудило ученых в 2019 году экстренно обновлять Всемирную магнитную модель. Более того, движение полюса тесно связано с общим ослаблением магнитного поля Земли (примерно на 10% за последние 150 лет) и вызывает научные дискуссии о возможности будущей инверсии магнитных полюсов, которая могла бы временно ослабить защиту планеты от космической радиации.

Таким образом, открытие, совершенное Джеймсом Россом 1 июня 1831 года на мысе Аделаида, стало не конечной точкой, а отправной. Оно окончательно доказало динамичную, «живую» природу нашей планеты. Замеры Росса дали первую точку отсчета для изучения одного из фундаментальных и загадочных явлений, защищающих жизнь на Земле.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!