Календарь событий

119 постов

119 постов

47 постов

19 постов

15 постов

12 постов

11 постов

2 поста

5 постов

Здравствуйте читатели! Сегодня я хочу поделиться изготовлением новой свечи. На этот раз захотелось сделать свечу по облику темного лорда ситха (или сита??)- Дарта Вейдера. Процесс изготовления стандартный, который уже неоднократно описывал в своих постах, но ещё раз повторюсь (стоит ли процесс производства выкладывать в дальнейшем, так как технологию изготовления я уже описывал в своих предыдущих постах?)

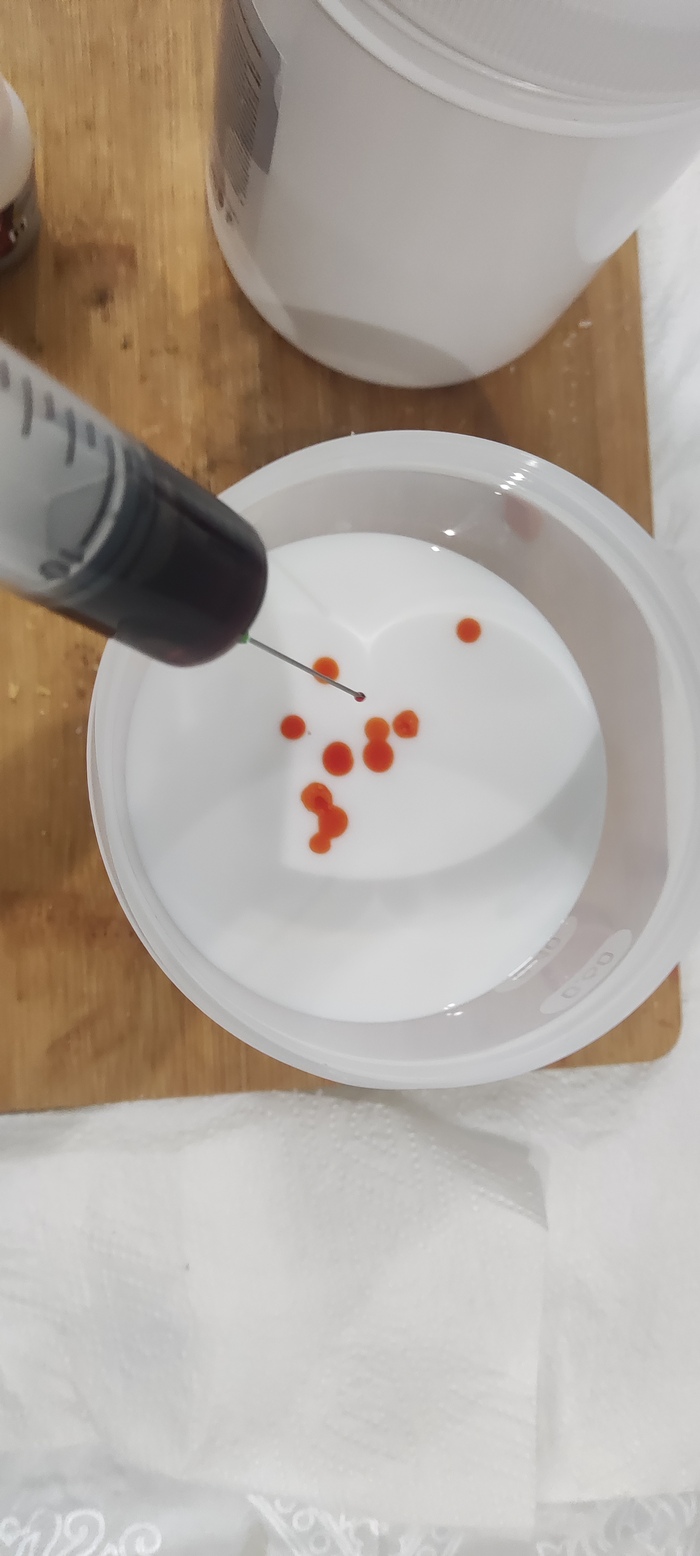

Для начала нужно выбрать форму (мастер-модель) для свечи. В качестве формы выбрал данную гипсовую статуэтку:

Затем необходимо сделать силиконовый молд по данной статуэтке. Использовал двухкомпонентный силиконовой раствор на основе олова, с твердостью по "шору" 20.

Затем смешиваем компонент А и компонент В в пропорции 100 к 2.5.

Статуэтка большая и с опалубкой возникли проблемы. Вначале я ее сделал из картона, но по итогу склейка дала трещину и силикон вытек...неприятная была ситуация. Силикон сложно оттирается и он очень липкий. Так что спирт вам в помощь)

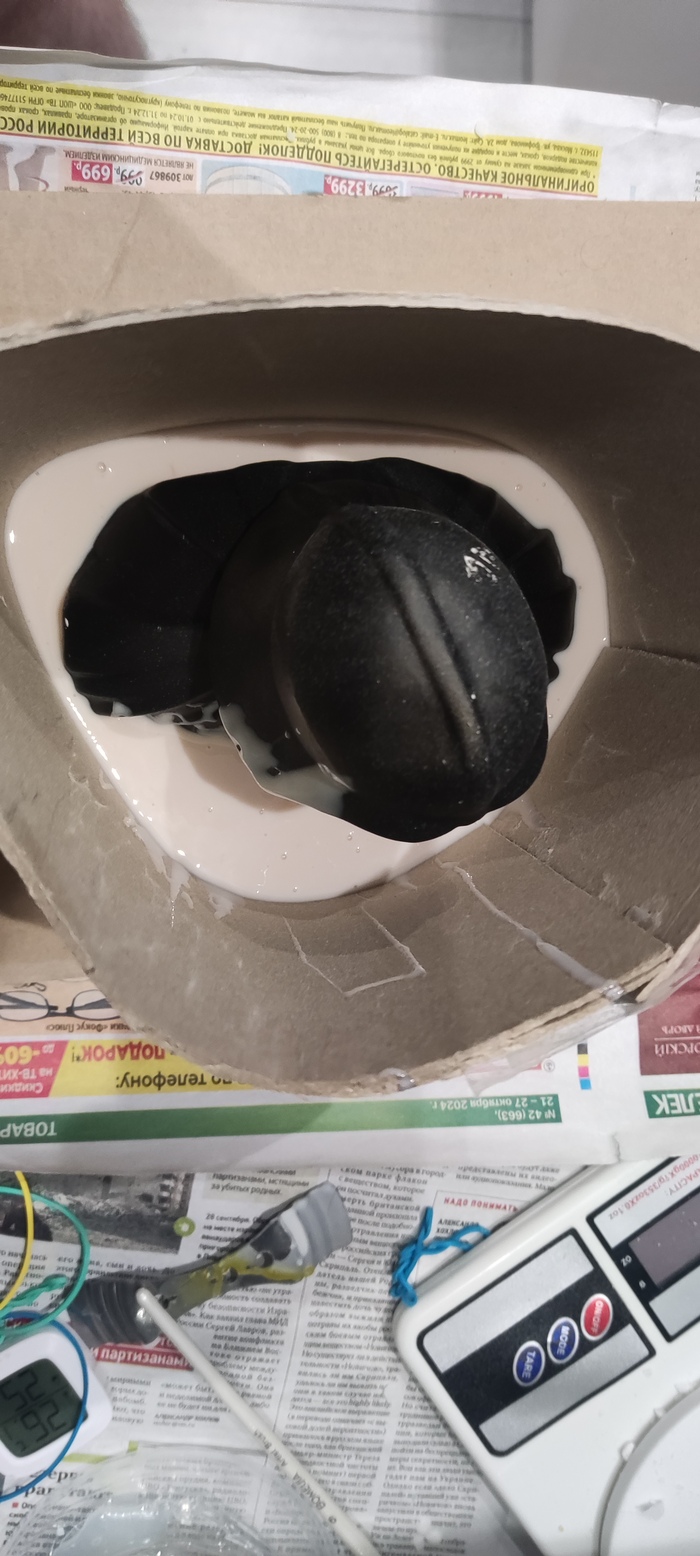

Во второй раз использовал пятилитровую пластиковую бутылку.

Застывает раствор 16-20 часов. А после остаётся осторожно вынуть статуэтку.

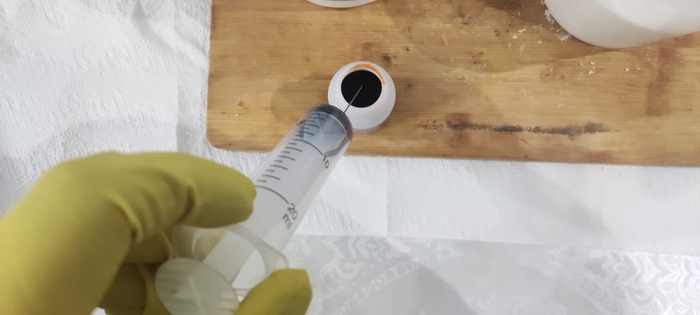

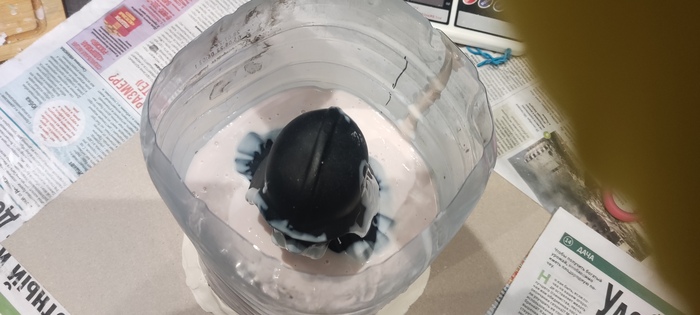

А теперь остаётся залить воск. Хотелось бы свечу сделать наиболее каноничной, поэтому использовал черный краситель для воска. Но как выяснилось чистый черный оттенок достаточно проблематично получить, поэтому первая свеча вышла серой)

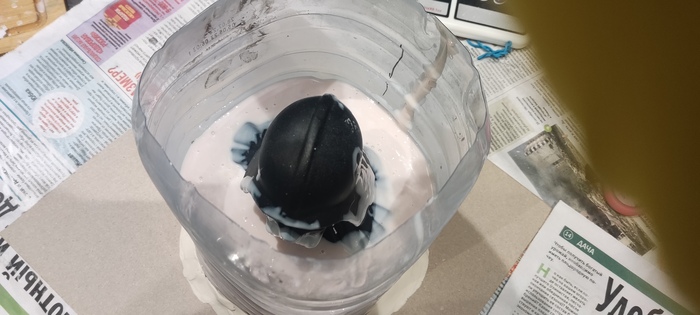

Прилагаю процесс заливки воска.

Общий вес свечи вышел 700г и пришлось ее заливать 2 раза. В ковшик входит только 500г воска. И самое сложное для меня -это подбор правильного фитиля...с первого раза угадать сложно. А когда свеча такая большая, то это очень трудозатратный процесс.. для ориентировочного подбора можете воспользоваться данной табличкой, но она ориентировочная:

Ну вот как-то так) А теперь давайте перейдем к полученным свечам

Это первая свеча по данному молду. Вышла, как вы можете видеть, не очень хорошо. Цвет вышел не черным, а серым. И я ее очень поспешно вынул из молда, поэтому она сломалась в области шеи. Для остывания такой большой свечи нужно куда больше, чем 6 часов....

А это вторая. Вышла гораздо лучше, правда цвет все равно не совсем черным вышел. После я её покрыл слоем лака

Так же прилагаю фото горения данных свеч

На этом все! Спасибо, что дошли до конца поста! Надеюсь он был полезным и интересным. До новых встреч!

К концу 1880-х годов телефон, изобретенный чуть более десяти лет назад, уже активно завоевывал Европу и Америку. Россия, стремясь не отставать от технологического прогресса, внимательно изучала этот опыт. Главное управление почт и телеграфов Российской империи стояло перед выбором: какую систему внедрять и где начать. После тщательных испытаний различных аппаратов выбор пал на оборудование шведской компании LM Ericsson. Его признали наиболее надежным, экономичным в эксплуатации и хорошо подходящим для российских условий. И первым городом для внедрения телефонной связи выл выбран Нижний Новгород.

Нижний Новгород был не просто крупным губернским центром; он являлся торговым сердцем империи. Главным аргументом стала Нижегородская ярмарка - крупнейшая в России и одна из самых значительных в мире. Ежегодно сюда съезжались десятки тысяч купцов, промышленников, банкиров со всех концов страны и из-за рубежа. Оперативность в заключении сделок, получении информации о ценах, поставках товаров и котировках была критически важна для успеха ярмарки. Существовавшие средства связи (телеграф, почта, курьеры) уже не справлялись с растущими объемами и скоростью, требуемыми коммерцией. Телефон обещал мгновенную связь между конторами, биржей, банками, складами и администрацией ярмарки. Кроме того, Нижний Новгород был важным транспортным узлом - место слияния Волги и Оки, крупный речной порт и железнодорожный центр. Это требовало эффективного управления движением грузов и координации различных служб. Город также обладал развитой инфраструктурой, включая телеграфную сеть, что облегчало монтаж телефонных линий. И, наконец, столичные власти видели в Нижнем Новгороде удачный полигон для испытания новой технологии в реальных, сложных условиях большого торгового города перед ее внедрением в Москве и Санкт-Петербурге.

Работы велись под эгидой Главного управления почт и телеграфов с привлечением инженеров и специалистов, прошедших обучение. Основой сети стали телефонные аппараты Ericsson модели 301. Это были настенные аппараты с характерным для того времени дизайном, оснащенные трехмагнитным индуктором, что обеспечивало более мощный и стабильный сигнал по сравнению с конкурентами. Ключевым их преимуществом была необычайная надежность: регулировка угольных микрофонов требовалась всего раз в полгода, в то время как аппараты Bell нуждались в этом каждые 2-3 недели, что было критично для массовой эксплуатации. Для защиты чувствительных элементов от суровых российских условий (пыли, влаги, перепадов температур) инженеры применили оригинальное решение: провода внутри самого деревянного корпуса аппарата заливались парафином. Это создавало герметичную среду, значительно повышая долговечность оборудования, хотя и усложняло возможный ремонт.

21 июня 1881 года были проведены первые линии связи между наиболее важными для функционирования ярмарки и города точками: зданием губернской администрации, биржей, полицейскими участками, пристанями и крупными конторами купцов и промышленников. Дальность устойчивой связи на тот момент составляла около 10-15 километров, что вполне покрывало ключевые районы города. Качество связи по итогам запуска было признано отличным.

Последствия события были значительными и далеко идущими. Успех нижегородской телефонной сети стал мощным катализатором для развития телефонии по всей России. Он наглядно доказал практическую пользу и надежность технологии, особенно для коммерции и управления. Уже в 1893 году Ericsson поставил оборудование для сети в Киеве. А главное - в 1900 году компания открыла собственный завод в Санкт-Петербурге. Это стало прямым следствием успеха в Нижнем Новгороде и растущего спроса. Завод быстро наращивал мощности, и к 1904 году московская сеть, также построенная на аппаратах Ericsson, насчитывала уже 20 000 номеров. Оборудование шведской компании стало фактическим стандартом не только для государственных, но и для активно развивавшихся земских (сельских) телефонных сетей.

Социально-экономический эффект был огромен: телефон радикально ускорил деловые процессы на ярмарке и в городе, упростил управление, улучшил координацию экстренных служб (полиция, пожарные). Опыт эксплуатации городской сети также заложил основу для развития междугородной связи. Всего через десять лет после нижегородского запуска, 31 декабря 1898 года, была торжественно открыта первая в России длинная междугородняя линия между Петербургом и Москвой, также использовавшая аппараты Ericsson. За первую неделю по ней передали 420 сообщений.

Историческое значение Нижнего Новгорода в этом прорыве трудно переоценить: город не только стал пионером, но и задал вектор на технологическую независимость. Выбор Ericsson вместо господствовавшей тогда американской Bell и последующее развертывание местного производства (к 1900 г. завод в Петербурге выпускал 80% компонентов для сетей) имели стратегическое значение. Этот успех стал фундаментом для дальнейших инноваций, и к 1930-м годам Нижний Новгород вновь вошел в число первых городов СССР, внедривших автоматические телефонные станции.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Художник Сэмюэл Морзе, создавший в 1840 году первый практически пригодный электрический телеграф, изначально не планировал становиться изобретателем. Рожденный в 1791 году в семье бостонского проповедника, он мечтал о живописи, учился в Европе и даже получил золотую медаль Лондонской академии художеств. Вернувшись в Америку, Морзе стал успешным портретистом и основал Национальную академию дизайна в Нью-Йорке. Трагический поворот в его судьбе произошел в 1825 году, когда его жена тяжело заболела. Посланное ему письмо с известием шло из Коннектикута в Нью-Йорк целую неделю. К моменту его получения жена уже была похоронена. Эта личная драма глубоко потрясла Морзе и заставила задуматься о необходимости мгновенной передачи информации на большие расстояния, хотя технических решений он тогда не видел.

Семя идеи упало на благодатную почву семь лет спустя, в 1832 году, во время его возвращения из Европы на пароходе «Салли». В кают-компании Морзе услышал оживленный разговор об опытах с электромагнетизмом. Попутчик, врач и ученый Чарльз Джексон, демонстрировал электромагнит и заметил: «Если ток можно сделать видимым на обоих концах провода, почему бы не передавать им сообщения?» Эта фраза зажгла в Морзе, несмотря на отсутствие у него глубоких знаний в физике, решимость создать электрический телеграф. Уже в каюте он сделал первые наброски аппарата, представлявшего собой ключ для замыкания цепи, источник тока (батарею) и приемное устройство с электромагнитом, которое должно было оставлять отметки на движущейся бумажной ленте.

Начались долгие годы экспериментов. Получив место профессора живописи в Нью-Йоркском университете, Морзе превратил свою студию в лабораторию, посвящая изобретению все ночи. Он консультировался с физиком Джозефом Генри и изучал работы европейских предшественников: телеграф Павла Шиллинга (Россия, 1830) и систему Гаусса-Вебера (Германия, 1833). Первая публичная демонстрация в 1837 году оказалась неудачной: сигнал, переданный по 500-метровому проводу, отображался на ленте лишь как хаотичные зигзаги, не поддающиеся расшифровке. Решающий вклад в успех внес молодой талантливый механик Альфред Вейл, студент Морзе, чей отец поверил в идею и вложил в проект 2000 долларов - огромную по тем временам сумму. Вейл предложил кардинальные усовершенствования. Во-первых, он заменил нечитаемые зигзаги на четкую систему кодирования - комбинации точек и тире. При этом частые буквы, как «Е» (•) или «Т» (—), получили самые короткие комбинации, а редкие, вроде «Q» (— — • —), - более длинные. Во-вторых, Вейл изобрел реле - электромеханический усилитель сигнала, который преодолевал главную техническую проблему - затухание тока в длинных проводах. Это открыло путь к созданию линий связи в сотни и тысячи километров.

Именно эти усовершенствования позволили Морзе 20 июня 1840 года получить в США патент №1,647 на «Способ передачи информации импульсами тока». Однако путь к признанию оказался тернист. Конгресс США пять лет отвергал проект под давлением лоббистов почтовых компаний, опасавшихся конкуренции. В Европе ему отказывали, заявляя, что телеграф уже изобретен. Лишь в 1843 году, после драматичного голосования, законопроект о выделении 30 000 долларов на строительство первой телеграфной линии между Вашингтоном и Балтимором (65 км) прошел с перевесом всего в один голос.

Триумф наступил 24 мая 1844 года. Морзе лично передал по только что построенной линии из здания Верховного суда в Вашингтоне на железнодорожный вокзал в Балтиморе первую в истории публичную телеграмму. Согласно американским источникам, это были слова из Библии: «What hath God wrought?» («Что сотворил Бог?»). Русские источники иногда приводят иной вариант: «Чудны дела Твои, Господи». Последствия этого изобретения были поистине революционными. Скорость передачи информации совершила невиданный скачок: новости, шедшие раньше неделями, теперь передавались за минуты, что привело к рождению в 1848 году первого телеграфного агентства «Ассошиэйтед Пресс». Экономика получила мощнейший инструмент: к 1866 году был проложен трансатлантический телеграфный кабель, связавший континенты и позволивший мгновенно передавать биржевые котировки и осуществлять международные денежные переводы. В военной сфере телеграф стал стратегическим оружием - президент Линкольн активно использовал его для координации армий северян во время Гражданской войны в США. К 1900 году только в Европе работали 45 200 телеграфных аппаратов, включая 8 200 в России.

Морзе стал богатым и знаменитым человеком. В 1858 году десять европейских стран выплатили ему единовременную компенсацию в 400 000 франков за использование его патента. Однако слава изобретателя была не бесспорна. Альфред Вейл, чьи идеи кода и реле были фундаментальными для успеха системы, получил лишь 1/8 долю доходов и в конце концов отошел от дел. Историки техники признают, что Морзе был гениальным систематизатором и организатором, сумевшим объединить разрозненные идеи предшественников в практическую, работоспособную модель, но сама азбука и ключевые технические решения стали плодом коллективных усилий.

Несмотря на то, что сам телеграф как технология уступил место телефону, радио и цифровым коммуникациям, изобретенная им азбука Морзе, или «морзянка», живет и в XXI веке. Универсальный сигнал бедствия SOS (...- - -...), принятый в 1908 году именно из-за своей простоты и узнаваемости, спас бесчисленное количество жизней. Миллионы радиолюбителей по всему миру продолжают использовать ее для связи. Даже в медицине обучение азбуке Морзе применяется как метод реабилитации для восстановления мелкой моторики и когнитивных функций после инсультов.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

К началу XX века Российская империя оставалась страной массовой неграмотности. Даже по самым оптимистичным оценкам, к 1917 году грамотными были лишь чуть более трети населения европейской части России, а в национальных регионах и Сибири ситуация была еще тяжелее - уровень грамотности там часто не превышал 5-12%. Для новой советской власти, пришедшей к власти с амбициозными планами строительства социалистического общества и индустриализации, эта ситуация была неприемлема. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что «безграмотный человек стоит вне политики», видя в необразованности питательную среду для предрассудков, слухов и контрреволюционных настроений. Уже в декабре 1917 года при Народном комиссариате просвещения (Наркомпрос) РСФСР был создан внешкольный отдел во главе с Н. К. Крупской, а 26 декабря 1919 года Совнарком принял исторический декрет «О ликвидации безграмотности», обязывавший всех граждан в возрасте от 8 до 50 лет, не умевших читать или писать, обучаться грамоте на родном или русском языке.

Реализация декрета «О ликвидации безграмотности» столкнулась с огромными трудностями: разруха после Гражданской войны, нехватка учителей, учебников, помещений и просто элементарной организации процесса. Хаос первых послереволюционных лет тормозил масштабную образовательную кампанию. Именно для преодоления этих барьеров, придания ликбезу (ликвидации безграмотности) статуса первоочередной государственной задачи и мобилизации всех необходимых ресурсов Совнарком РСФСР 19 июня 1920 года издал декрет об образовании Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК л/б). Возглавил комиссию нарком просвещения А. В. Луначарский, а ключевую роль в ее повседневной работе играла Н. К. Крупская.

Комиссия получила исключительные, «чрезвычайные» полномочия, аналогичные тем, что имела ВЧК по борьбе с контрреволюцией, но в сфере просвещения. Ее решения были обязательны для всех государственных учреждений, профсоюзов и кооперативных организаций. На местах создавались подчиненные ей губернские, уездные и волостные чрезвычайные комиссии, которые в народе часто называли «грамчека» (грамотностные ЧК). Деятельность ВЧК л/б была всеобъемлющей. Она организовывала сеть пунктов ликвидации неграмотности («ликпунктов»), которые должны были открываться в каждом населенном пункте, где насчитывалось 15 и более неграмотных. Занятия на этих пунктах длились 3-4 месяца и включали не только чтение, письмо и счет, но и основы советского государственного устройства. Учитывая занятость взрослого населения (рабочих и крестьян), ликпункты создавались максимально близко к месту работы и жизни - в цехах заводов, красных уголках, бывших церквях, частных домах и даже казармах Красной Армии.

ВЧК л/б осуществляла и мощную мобилизацию. Грамотные граждане привлекались к преподаванию на ликпунктах в порядке трудовой повинности. Рабочим и служащим, посещавшим занятия, на 2 часа сокращали рабочий день с сохранением заработной платы. Были предусмотрены и меры принуждения: за уклонение от обучения или препятствование посещению занятий другими (особенно в отношении женщин или детей) могла наступать уголовная ответственность. Одновременно комиссия развернула огромную работу по созданию учебно-методической базы. Она координировала массовый выпуск букварей, учебников и агитационных материалов. Особое внимание уделялось созданию учебников на языках народов РСФСР - всего было издано более 40 национальных букварей. К этой работе привлекли лучшие интеллектуальные и творческие силы страны: М. Горький курировал издательские проекты, В. Маяковский и В. Брюсов писали тексты, известные художники, включая Б. Кустодиева и А. Бенуа, создавали иллюстрации. Знаменитый букварь «Долой неграмотность!» с лозунгом «Мы - не рабы, рабы - не мы» стал символом эпохи.

Результаты работы ВЧК л/б и сменившего ее в 1923 году Общества «Долой неграмотность» (формально комиссия была упразднена в 1930 году) были впечатляющими. К 1926 году грамотность населения СССР выросла до 51%, а к 1939 году достигла 90%. Всего за период с 1917 по 1927 годы в стране было обучено грамоте около 10 миллионов взрослых, из них более 5,5 миллионов - в РСФСР. Историческое значение ликбеза трудно переоценить. Экономически он создал необходимую основу для индустриализации - неграмотные люди не смогли бы работать на сложных промышленных предприятиях. Социально он кардинально изменил общество, вовлекая миллионы крестьян и рабочих в политическую и культурную жизнь страны, открыв им доступ к знаниям и информации. Культурно - заложил фундамент для взлета науки, литературы и искусства в СССР. Этот масштабный образовательный проект признается уникальным в мировой истории по темпам и охвату: за два десятилетия СССР добился того, на что многим западным странам потребовался век. Опыт ВЧК л/б - с ее мобилизационным подходом, адаптацией к местным условиям, сочетанием просвещения и идеологии - остается актуальным примером решения глобальной гуманитарной проблемы даже сегодня, когда вопрос ликвидации неграмотности все еще стоит перед многими странами мира.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Здравствуйте читатели! Сегодняшний пост посвящается @nnexe, - он еще месяц назад попросил под данным постом выпустить статью про битву при Ватерлоо. Вот время и настало - и извините за столь запоздалую статью) Если есть у кого-то еще какие-либо предпочтения по событиям - пишите в комментариях)

Битва при Ватерлоо 18 июня 1815 года стала решающим и кровавым финалом эпохи Наполеоновских войн, навсегда изменившим карту Европы и положившим конец правлению одного из величайших полководцев в истории. Ее предыстория неразрывно связана с побегом Наполеона Бонапарта с острова Эльба в феврале 1815 года - событием, известным как «Сто дней». Встреченный восторгом армии и значительной части населения, Наполеон стремительно восстановил свою власть во Франции, заставив бежавшего Людовика XVIII и коалицию европейских монархов вновь взяться за оружие. Союзники (Великобритания, Пруссия, Австрия, Россия и другие) спешно начали стягивать огромные силы к границам Франции. Наполеон понимал, что его единственный шанс - разбить армии союзников поодиночке до их полного объединения.

Основная угроза исходила от двух армий, уже находящихся в Бельгии: англо-союзной армии под командованием фельдмаршала герцога Веллингтона и прусской армии под командованием фельдмаршала Гебхарда Леберехта фон Блюхера. Наполеон двинулся на север, надеясь вклиниться между ними и разгромить каждую по отдельности. 16 июня он нанес поражение пруссакам Блюхера при Линьи, заставив их отступить. Одновременно маршал Ней атаковал аванпосты Веллингтона при Катр-Бра, но не смог добиться решающего успеха. Наполеон послал маршала Груши с 33-тысячным корпусом преследовать отступающих пруссаков, полагая, что они отходят на восток, к своим базам. Однако Блюхер, несмотря на ранение и возраст, сумел сохранить армию как боевую силу и, вопреки ожиданиям Наполеона, начал отход не на восток, а на север, сохраняя связь с Веллингтоном. Тем временем Веллингтон, узнав о поражении пруссаков, начал осторожный отход к заранее выбранной позиции к югу от деревни Ватерлоо, где он намеревался дать бой, рассчитывая на обещанную поддержку Блюхера.

Французская армия Наполеона насчитывала примерно 73 000 человек (48 000 пехоты, 14 000 кавалерии, 11 000 артиллеристов при 250 орудиях). Ее ядром была опытная Императорская гвардия. Главнокомандующий - сам Наполеон, хотя его физическое состояние в тот день вызывало вопросы (некоторые историки говорят о недомогании). Непосредственно на поле боя ключевыми фигурами были маршал Мишель Ней, командовавший центром и левым флангом и прославившийся своей безудержной храбростью («храбрейший из храбрых»), и генерал Эммануэль де Груши, преследовавший пруссаков.

Англо-союзная армия герцога Веллингтона насчитывала около 68 000 человек (50 000 пехоты, 12 000 кавалерии, 6 000 артиллеристов при 150 орудиях). Она была очень пестрой: британцы составляли менее трети, остальные – голландцы, бельгийцы, немцы (ганноверцы, брауншвейгцы, нассауские войска). Веллингтон, холодный расчетливый тактик, мастер обороны, выбрал сильную позицию на гребне холма, прикрытую с флангов замком Угумон справа и фермой Ла-Э-Сент с Папелоттом слева. Его главной надеждой было прибытие пруссаков. Прусская армия Блюхера насчитывала около 45-50 тысяч человек (начали прибывать позже в ходе сражения). Блюхер, несмотря на преклонный возраст и последствия падения с лошади при Линьи, был полон решимости поддержать Веллингтона.

Битва началась с задержкой - сильный ливень накануне превратил поле в грязь, и Наполеон ждал, пока почва подсохнет для маневра артиллерии и кавалерии. Бой завязался 18 июня 1815 года в 11:30 утра атакой на правый фланг союзников - замок Угумон. Хотя формально это была отвлекающая атака, она быстро переросла в ожесточенный штурм, который длился почти весь день, сковав значительные французские силы. Около 13:00 началась массированная бомбардировка французской артиллерией центра позиций Веллингтона. Под ее прикрытием дивизия д'Эрлона двинулась вперед четырьмя плотными пехотными колоннами. Им удалось потеснить первую линию союзников и захватить ферму Папелотт, но атака захлебнулась. Контратака британской тяжелой кавалерии (Шотландские Серые и др.) опрокинула французскую пехоту и ворвалась на французские батареи, но, увлекшись преследованием, была почти полностью уничтожена французскими уланами и конными егерями.

Середина дня стала временем страшных кавалерийских атак Нея. Видя замешательство в центре союзников после отражения атаки д'Эрлона (части отходили для перегруппировки), Ней ошибочно решил, что они начинают отступление. Без приказа Наполеона и без должной поддержки пехотой он бросил в атаку массу французской кавалерии (около 9000 всадников). Волна за волной кирасиры, карабинеры и конные егеря атаковали гребень холма. Однако Веллингтон, предвидя такую возможность, построил свою пехоту в каре - плотные оборонительные квадраты, неуязвимые для кавалерии спереди. Французская кавалерия, несмотря на невероятную храбрость, разбивалась об эти квадраты, неся огромные потери от ружейного и картечного огня. Несколько раз им удавалось ворваться на позиции, но без поддержки пехоты закрепиться было невозможно. Французская пехота, которая могла бы решить исход, была задействована в бесплодном штурме Угумона или бездействовала по приказу Наполеона, сберегавшего силы для решающего удара. Одновременно ожесточенные бои шли за ключевой опорный пункт в центре - ферму Ла-Э-Сент, которую французам в итоге удалось захватить.

Переломным моментом стало появление на восточном краю поля боя около 16:30 авангарда прусской армии - корпуса Бюлова. Наполеону пришлось бросить часть сил (включая молодую гвардию) на прикрытие своего правого фланга, что ослабило ударную группировку для главной атаки. Около 19:00, когда Ла-Э-Сент пала и казалось, что центр Веллингтона вот-вот рухнет, Ней вновь повел в атаку остатки кавалерии, поддержанные пехотой. Это была отчаянная попытка проломить оборону, но союзники, несмотря на тяжелейшие потери, удержались. Тем временем пруссаки Бюлова, а затем и корпуса Пирха и Цитена, непрерывно прибывали, оказывая все большее давление на правый фланг французов. К 20:00 пруссаки захватили ключевой пункт Планшенуа в тылу французов.

Финал битвы наступил около 21:00. Наполеон бросил в бой свою последнюю надежду - девять батальонов Старой и Средней Императорской гвардии. Они двинулись вверх по склону на измотанный, но не сломленный центр Веллингтона. Подпустив гвардейцев на близкое расстояние, британская пехота встала и обрушила на них сокрушительный залп. Внезапная контратака свежих сил союзников с флангов и фронта опрокинула элиту французской армии. Крики «Гвардия отступает!» вызвали панику во всей французской армии. Отступление превратилось в беспорядочное бегство под натиском союзников и пруссаков, ворвавшихся в Планшенуа. Лишь отдельные части гвардии прикрывали отход, но катастрофа была полной. Наполеону едва удалось избежать плена.

Потери были ужасающими. Французы потеряли около 25 000 человек убитыми и ранеными и 8 000 пленными. Союзники Веллингтона - примерно 15 000 убитыми и ранеными. Пруссаки - около 7 000. Поле было усеяно телами и умирающими. Эти цифры красноречиво говорят об ожесточенности и кровопролитности сражения.

Последствия битвы при Ватерлоо были мгновенными и долговременными. Наполеон был вынужден вторично отречься от престола 22 июня. Его попытка вернуть власть окончательно провалилась. Он был сослан на далекий остров Святой Елены, где и умер в 1821 году. Во Франции была восстановлена власть Бурбонов. Ватерлоо ознаменовало окончательное завершение эпохи Наполеоновских войн, длившихся более 20 лет. Политическая карта Европы была перекроена на Венском конгрессе в соответствии с интересами победителей, установив на континенте относительно стабильный (хотя и консервативный) порядок, известный как «Венская система». Битва вошла в историю как символ окончательного поражения, а выражение «встретить своего Ватерлоо» стало означать сокрушительный и решающий крах. Память о ней хранится в многочисленных мемориалах на поле боя и в культуре как поворотный момент европейской истории, положивший конец амбициям великого завоевателя.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

В середине 1920-х годов Советский Союз столкнулся с катастрофической нехваткой сельхозтехники: при потребности в 50 000 тракторов собственное производство едва достигало 1 500 единиц в год, а импорт разорял бюджет. Идея Владимира Ленина о «ста тысячах тракторов для крестьянина» казалась утопией, пока в 1925 году Феликс Дзержинский не предложил радикальное решение построить специализированный завод-гигант. После жарких споров о месте строительства выбор пал на Сталинград: ключевую роль сыграли близость к металлургическим комбинатам «Красный Октябрь» и «Баррикады», Волжский транспортный коридор и возможность получать уральский чугун.

Проект доверили американскому архитектору Альберту Кауну, чья фирма спроектировала завод в Детройте, после чего разобрала его и перевезла чертежи в СССР. Руководство строительством поручили инженеру Джону Калдеру, который привез в степь команду из 200 американских специалистов. Работы начались в июле 1926 года на пустынном берегу Волги в 14 км от города. Стройка шла в условиях острого дефицита: не хватало экскаваторов, поэтому котлованы копали лопатами, не хватало квалифицированных рабочих - их заменили 7 000 комсомольцев-энтузиастов. К весне 1930 года, несмотря на голод, холод и 70% текучку кадров, основные корпуса были готовы, хотя оборудование прибыло лишь на 25%.

17 июня 1930 года, ровно в 15:00, под аплодисменты тысяч рабочих первый трактор СТЗ-1 (позже переименованный в СТЗ-15/30) съехал с конвейера. Это была точная копия американского McCormick Deering 15-30 с 31.5-сильным керосиновым двигателем, способным тянуть трехкорпусной плуг со скоростью до 7.4 км/ч. Сборка велась практически вручную: советские цеха еще не работали, поэтому трактор собрали из привезенных деталей, а раму изготовили кустарно в ремонтной мастерской.

На митинге у цеха выступил «всесоюзный староста» Михаил Калинин: «Мы построили этот завод, чтобы вывести русскую деревню из нищеты!». Но праздник омрачился казусом: во время демонстрации трактор заглох. Механикам потребовался час, чтобы устранить неполадку, после чего машина проехала по территории завода, а затем отправилась в Москву - для участия в параде на Красной площади.

Уже через месяц завод выдавал 144 трактора в сутки, а к 1940 году выпустил половину всех тракторов СССР (232 700 штук), полностью ликвидировав зависимость от импорта. Конструкция СТЗ-15/30 оказалась настолько удачной, что его 20-летнее производство (включая харьковскую версию СХТЗ) достигло 390 500 экземпляров, став «рабочей лошадкой» колхозов и символом коллективизации.

Но главное последствие - технологический рывок. В 1937 году завод перешел на гусеничные тракторы СТЗ-3, получившие «Гран-при» на Всемирной выставке в Париже. А в 1940-м, освоив производство танков Т-34, СТЗ превратился в «арсенал Победы» даже в сентябре 1942-го, когда бои шли в цехах, рабочие ремонтировали технику для обороны Сталинграда.

Первый трактор, ныне хранящийся в Музее современной истории России, стал не просто машиной - он воплотил переход от аграрной страны к индустриальной державе. Руины завода сегодня напоминают о цене этого скачка, но и о том, как за 4 года в голой степи вырос символ эпохи, чей конвейер определил судьбу целого столетия.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Здравствуйте читатели! В прошлом посте я рассказал о легендарном линкоре «Бисмарк» и про его печальную судьбу. И с моей стороны было бы кощунством, если бы не упомянул другой «легендарный» линкор Второй Мировой Войны, с очень похожей судьбой. Сегодня я расскажу вам про линкор «Ямато».

Идея строительства «супер-линкора» возникла в ответ на жесткие ограничения Вашингтонского морского договора 1922 года, поставившего Японию в сложное положение. По данному договору общий тоннаж линкоров в японском флоте не должен был превышать 315 000 тонн (что составляло всего лишь 60% тоннажа флотов США и Великобритании). В таких условиях японским адмиралам пришлось сделать ставку на качество кораблей, а не на их количество. Так родилась концепция линкора-гиганта, способного в одиночку противостоять численному превосходству противника. Проектирование началось в 1934 году под грифом «сверхсекретно», и после двух лет напряженной работы над 24 вариантами, в марте 1937 года был утвержден окончательный проект A-140-F6.

Строительство стартовало 4 ноября 1937 года в специально модернизированном доке №4 арсенала Куре. Чтобы вместить будущего колосса длиной 263 метра, док углубили на целый метр и оснастили новыми 350-тонными кранами. Масштаб секретности поражал: верфь скрыли за 30-метровыми циновками из сизаля и маскировочной тканью «судзи», фотографии всех рабочих сверяли с альбомами при входе и выходе, чертежи выдавали фрагментарно, а в документах намеренно занижали калибр орудий до 406 мм (реально 460 мм). Истинную стоимость проекта - астрономические 137.8 млн иен (около $100 млн по курсу 1936 г.), тщательно маскировали, распределяя расходы по статьям о строительстве эсминцев и подлодок. Для перевозки чудовищно тяжелых 460-мм орудийных башен даже построили специальное судно «Касино» водоизмещением 11 000 тонн.

Принятые инженерные решения при постройке корабля поражали смелостью и новаторством. Для линкора был предусмотрен бульбообразный нос, который снижал сопротивление воды на 8.2%, экономя драгоценные тонны водоизмещения. Для бронирования применили цементированную сталь с добавлением хрома и никеля. Лобовые плиты башен главного калибра невероятной толщины 650 мм отливались едиными блоками - это абсолютный рекорд в истории кораблестроения. Бортовые бронеплиты толщиной 410 мм крепились с помощью двойных шипов для максимальной прочности соединений. Даже дымовые трубы защитили оригинальными 380-мм стальными «сотами» - решетками, призванными улавливать осколки авиабомб.

По итогу строительства техническое воплощение «Ямато» оставалось непревзойденным. Габаритные размеры были внушающими: длина - 263 м, ширина - 38,9 м, осадка- 10,8 м. Его полное водоизмещение в 72 810 тонн (стандартное - 63 200 т) на 17 000 тонн превосходило новейшие американские линкоры типа «Айова». Сердцем корабля стали 12 мощных котлов Kampon Ro, вырабатывавших пар давлением 25 кгс/см², которые вращали 4 турбины общей мощностью 150 000 - 153 550 л.с. Они разгоняли линкор до 27.5 узлов и обеспечивали дальность плавания в 7 200 миль экономичным 16-узловым ходом. Защита была всесобмлеющей: помимо легендарной 650-мм лобовой брони башен, 410-мм главный бронепояс (наклоненный на 20° для увеличения сопротивления), 200 - 230-мм бронепалуба, 300-мм траверзы и сложная подводная защита из переборок толщиной 64–194 мм.

И боевое оснащение было на высоком уровне. Главный калибр - девять 460-мм орудий в трех башнях, которые метали снаряды весом 1 460 кг на 42 км. Изначально его дополняли 12 х 155-мм орудий и 24 зенитки калибра 127 мм, но к 1944 году, под давлением воздушной угрозы, число малокалиберных 25-мм автоматов выросло до 113 стволов.

Однако этот инженерный триумф нес в себе фатальные противоречия. Адмирал Исороку Ямамото еще до ввода корабля в строй скептически заметил: «Эти корабли напоминают религиозные свитки в домах стариков. Они не доказали ценности - это вопрос веры, как самурайский меч». Ограниченное применение электроприводов (предпочтение паровым механизмам снижало живучесть), изначально слабая ПВО и чудовищные размеры, делавшие корабль легкой мишенью для авиации, предопределили его судьбу....

Спуск на воду 8 августа 1940 года прошел вопреки всем традициям - в гробовой тишине и строжайшей секретности. Скромная 40-минутная церемония собрала лишь около 1000 избранных. Император Хирохито отсутствовал, бутылку сакэ о форштевень разбила жена министра флота, а адмирал Симада лишь шепотом произнес имя корабля - «Ямато». Громкие речи были строжайше запрещены. После напряженной достройки, 16 декабря 1941 года, всего через 9 дней после атаки на Перл-Харбор, стальной гигант официально вступил в строй Императорского флота, став символом японской военно-морской мощи.

Несмотря на статус флагмана Объединённого флота, «Ямато» большую часть войны простоял в Труке (Каролинские острова), заслужив у моряков ироничное прозвище «Отель Ямато». Его единственным «боевым» эпизодом до 1944 года стало попадание торпеды с подлодки USS Skate в декабре 1943-го, повредившей кормовые отсеки.

Перелом наступил в октябре 1944 года в битве за залив Лейте. «Ямато» и его «брат-близнец» «Мусаси» возглавили ударное соединение адмирала Куриты. 24 октября в море Сибуян «Мусаси» получил 19 торпед и 17 бомб, перевернувшись через 9 часов после начала атаки. «Ямато» же отделался двумя бомбовыми попаданиями в надстройки. Ирония судьбы: в этом бою он впервые открыл огонь главным калибром по врагу, но позже выяснилось, что часть залпов била по своим же самолётам. Именно тогда родилась поговорка: «На свете есть три самые бесполезные вещи: египетские пирамиды, Великая Китайская стена и линкор "Ямато"».

К апрелю 1945 года Япония потеряла контроль над Тихим океаном. Американцы высадились на Окинаве, и командование решило пожертвовать последними кораблями. План «Тэн-Го» («Небеса-1») предполагал, что «Ямато» с эскортом из крейсера «Яхаги» и 8 эсминцев прорвётся к острову, выбросится на мель и станет «непотопляемой» артиллерийской батареей. Горючего выделили лишь на путь в один конец - 2 500 тонн.

Перед выходом экипаж получил сакэ и прощальные письма. Младший офицер Ёсида Мицуру вспоминал, как штурман разбил чашку с ритуальным напитком: «Все с печальным укором смотрели на него... Каждый понимал, что его ждёт неизбежная смерть». В 15:20 6 апреля эскадра вышла из Куре. Адмирал Сэйити Ито, командовавший операцией, открыто называл её самоубийством, но приказ императора был неоспорим.

Американская разведка отследила движение эскадры. Утром 7 апреля с авианосцев поднялись 386 самолётов (торпедоносцы TBF Avenger, пикировщики SB2C Helldiver, истребители F6F Hellcat). Первая волна атаковала в 12:32. К 13:45 «Ямато» получил 5 торпед в левый борт и 3 бомбы. Затопление отсеков вызвало крен в 15°, который удалось выровнять контрзатоплением, но скорость упала до 18 узлов.

Вторая волна (110 самолётов) добила гиганта: к 14:20 число торпедных попаданий достигло 10, а бомбовых - 13. Крен на левый борт достиг 80°, и сместившиеся в погребах 460-мм снаряды детонировали. В 14:23 чудовищный взрыв разорвал корпус. Столб пламя взметнулся на 2 км, грибовидное облако дыма - на 6 км. Мощность взрыва оценили в 500 тонн тротила - сильнейший неядерный взрыв в истории. Из 3 332 человек экипажа спаслись лишь 269. Вместе с «Ямато» погибли «Яхаги» и 4 эсминца; американцы потеряли 10 самолётов и 12 лётчиков.

Обломки «Ямато» покоятся на глубине 340 м в 290 км от Кюсю. Их обнаружила экспедиция 1999 года: корпус разорван на две части, башни главного калибра лежат дулами в ил. Для Японии линкор стал символом самурайской жертвенности - моряки пошли на верную смерть, зная о бессмысленности миссии.

История «Ямато» - трагедия технологического гения, побеждённого изменением войны. Созданный для артиллерийских дуэлей, он оказался беспомощен против авиации. Его гибель 7 апреля 1945 года похоронила эпоху линкоров, доказав: будущее - за авианосцами и дронами ракетами.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!

До XIX века Россия страдала от хаоса в измерительной системе. В разных губерниях использовались собственные варианты аршинов, фунтов, ведер и других мер, что создавало проблемы для торговли, промышленности и сбора налогов. Например, пуд в Москве мог отличаться от петербургского, а аршин в Казани - от нижегородского. Это не только затрудняло расчеты между регионами, но и подрывало доверие к российским товарам за границей, о чем неоднократно предупреждал министр финансов Егор Канкрин. Первые попытки унификации предпринимались еще при Петре I, но системная работа началась лишь в 1827 году, когда при Министерстве внутренних дел создали комиссию под руководством ученых Андрея Ламберти и Петра Соболевского. Их задача заключалась в установлении точных соотношений между мерами длины, веса и объема, а также в привязке русских эталонов к европейским. Комиссия провела масштабные исследования: сравнила отечественный фунт с английскими и французскими аналогами, изучила исторические документы и даже приняла за основу объема английский кубический дюйм. Однако выводы комиссии, представленные в 1828 году, забуксовали в бюрократической машине. Комитет министров потребовал дополнительных сравнений с зарубежными стандартами, что затянуло процесс на годы.

К 1840-м годам необходимость реформы стала критической. Развитие железных дорог, расширение промышленности и рост международной торговли требовали единых измерений. Император Николай I, известный вниманием к систематизации государственного управления, 16 июня 1842 года подписал именной указ Сенату, утвердивший «Положение о мерах и весах». Этот документ вводил обязательные для всей империи эталоны аршина и фунта, а также учреждал Депо образцовых мер и весов - первое государственное метрологическое учреждение России. Переход на новую систему планировалось завершить к 1 января 1845 года. Депо разместили в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, а его первым «ученым-хранителем» назначили академика Адольфа Яковлевича Купфера, физика и металлурга. В обязанности учреждения входило не только хранение эталонов, но и изготовление их копий для губерний, поверка (сверка) всех мер в стране, а также научные исследования. Под руководством Купфера, например, был создан знаменитый бронзовый фунт 1845 года, считавшийся образцом точности.

Депо быстро стало центром научной мысли, но его инфраструктура требовала развития. После смерти Купфера в 1865 году руководство перешло к инженеру Владимиру Глухову, который добился переезда учреждения из сырых помещений крепости в специально построенное здание на Забалканском проспекте (ныне Московский проспект, 19). Новый комплекс, открытый в 1879 году, проектировался с учетом метрологических задач: тройные окна защищали эталоны от перепадов температур, а усиленные фундаменты гасили вибрации. Однако настоящий прорыв произошел в 1892 году, когда ученым-хранителем назначили Дмитрия Менделеева. Уже через год он преобразовал Депо в Главную палату мер и весов, превратив ее в мировой научный центр. Менделеев заменил устаревшие эталоны платино-иридиевыми копиями метра и килограмма, заказанными в Англии, создал лаборатории для исследований в области электрических и оптических измерений, а также разработал новое «Положение о мерах и весах» 1899 года. Этот документ, утвержденный Николаем II, предусматривал создание сети поверочных палаток по всей России, первая из которых открылась в 1900 году в Петербурге. При Менделееве в 1902 году построили знаменитое здание с часовой башней, где разместили 30-метровую шахту для гравиметрических измерений и астрономический павильон, ставший основой Государственной службы времени России.

Создание Депо имело глубокие последствия для страны. В экономике унификация мер устранила барьеры для внутренней и внешней торговли, упростила налоговый контроль и снизила уровень мошенничества. К началу XX века поверочные палатки ежегодно клеймили сотни тысяч гирь и весов. В науке Россия получила международное признание: в 1875 году страна присоединилась к Метрической конвенции, а в 1889-м - получила эталоны метра и килограмма от Международного бюро мер и весов. Эти артефакты до сих пор хранятся во ВНИИМ. Даже в оборонной сфере вклад оказался значимым: во время Первой мировой войны Главная палата разрабатывала приборы для армии, включая измерители мощности взрывчатки. После революции 1917 года учреждение завершило переход на метрическую систему (1925–1927), окончательно упразднив аршины и фунты, а в 1934 году преобразовалось во Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии (ВНИИМ) имени Д.И. Менделеева.

Историческое значение указа Николая I выходит далеко за рамки XIX века. Сегодня ВНИИМ хранит 17 государственных первичных эталонов, включая эталоны килограмма и секунды, участвует в международных системах сертификации, а его здания на Московском проспекте остаются символами научной преемственности.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!