Пора

Кармические братики

Также по теме Полста дней

С какой скоростью приходили вести до появления телеграфа?

До середины XIX века новости "путешествовали" со скоростью лошади. Телеграф изобрели в 1832 году, но массово использовать его начали лишь в 1850-х. А до этого каждая весточка зависела от почтовых карет и курьеров.

Важные донесения летели быстрее, но даже у гонцов были свои пределы. Бывали курьезы и трагедии. Одна промашка — и карьера рушилась, хорошо, если не жизнь!

В 1820 году Петр Чаадаев (в ту пору адъютант при начальнике гвардейского корпуса) вез царю Александру I тревожные вести о бунте в Семёновском полку. Но он слишком увлёкся своим нарядом, задерживался на станциях, и его обогнал австрийский курьер. Император узнал о мятеже от иностранцев. Чаадаеву пришлось уйти в отставку.

Почта: дни ожидания

Письма шли неделями. Внутри города их разносила прислуга. Между городами — почтовые кареты. В 1820-х из Петербурга в Москву письма отправляли только по понедельникам и четвергам. Ответ приходил во вторник или субботу. Путь в одну сторону занимал 4–5 дней.

Заграничная почта двигалась ещё медленнее. Письмо из Европы могло идти месяц. Новости из Мадрида в русских газетах появлялись через три недели. Парижские известия опаздывали на две.

А что газеты?

Газеты были главным источником новостей. В Петербурге и Москве их читали в день выхода. Но в глубинке свежий номер ждали неделю. Официальные новости печатали быстро. А вот вести из провинции или Европы доходили с опозданием. В мае 1820 года газеты писали о событиях апреля, а читатели словно читали о прошлом.

Слухи — быстрее почты

Когда газеты тормозили, конечно "ходили и работали" слухи. Странники, путешественники, купцы, солдаты — все несли новости. В больших городах сплетни распространялись быстрее официальных сводок.

Сейчас новости прилетают за секунды. А тогда люди жили в ожидании. Письма ждали недели, газету — дни, только слухи и сплетни приходили относительно быстро, но были не достоверны как тогда, так и сейчас.

Мир был словно без скорости, но от этого — только живее. Каждое письмо — это событие. Каждая новость — интересный сюрприз.

А сейчас мы просто забыли, каково это — ждать...

Если вам любопытно каждый день узнавать о технике и ее истории, то приглашаю к себе по ссылке ниже.

Канал "Причуды техники..."

Ответ на пост «Телеграфные провода и голубиная почта: что надежнее?»1

В 1832 году изобрели телеграф. Это обещало миру почти "мгновенные" в то время сообщения.

Ошибаетесь. Все началось намного раньше.

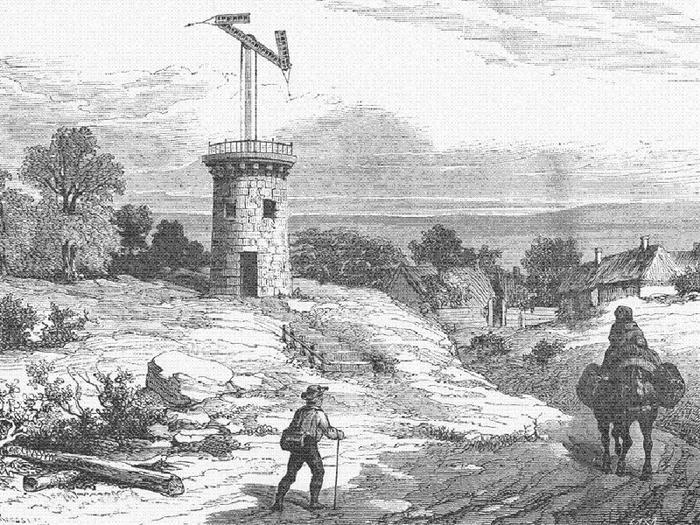

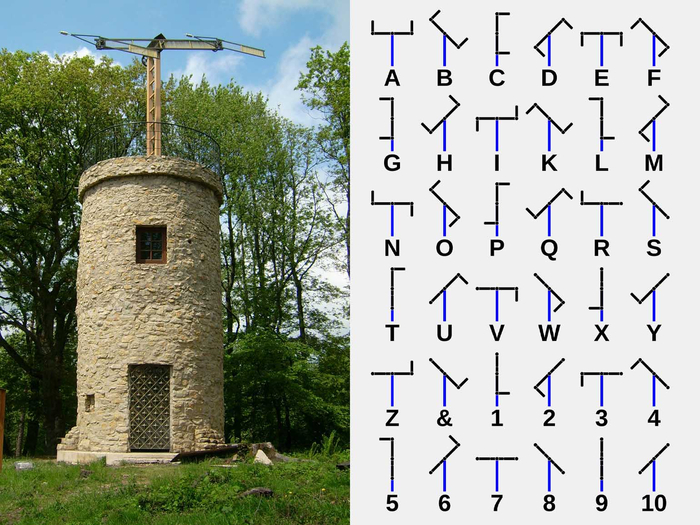

В 1791 году Клод Шапп отправил брату первое сообщение по оптическому телеграфу.

Система семафоров состояла из выстроенных в цепочки башен, каждая из которых была увенчана конструкцией из подвижных деревянных кронштейнов, напоминающих руки. Различные конфигурации этих «рук» соответствовали различным буквам, цифрам и прочим символам. Операторы в каждой башне наблюдали за конфигурацией знаков соседней башни через телескоп, а затем воспроизводили ее для следующей семафорной башни. Таким образом, послание могло передаваться от станции к станции с необычайной для той эпохи быстротой.

Разработка братьев Шапп приглянулась военным, и оптические телеграфы начали строить по всей Франции. Так, уже к 1794 году цепочка из 15 телеграфов связывала Париж с городом Лиллем, расположенным на северной границе. Сообщения между городами передавали последовательно от одного к другому. Передача 36 символов занимала 32 минуты, а средняя скорость передачи данных составляла более 500 км/ч — в 50 раз быстрее лошадей, на которых передвигались почтовые гонцы.

Разумеется, сеть семафоров была зарезервирована для монопольного использования государством, но в 1834 году уже другие два брательника, Франсуа и Жозеф Блан, разработали способ взлома этой системы для собственной выгоды.

Франсуа и Жозеф Блан занимались торговлей государственными облигациями на фондовой бирже французского города Бордо, которая внимательно следила за изменениями конъюнктуры рынка на Парижской фондовой бирже. Будучи крупнейшей фондовой биржей во Франции, Парижская биржа, естественно, задавала тон в торговле на фондовых рынках других городов страны. Однако, эти вторичные рынки всегда запаздывали на несколько дней, поскольку информация об изменениях на парижском рынке доставлялась в другие города почтовым дилижансом.

Если трейдерам удавалось получить информацию быстрее, они могли действовать раньше других, тем самым резко увеличивая свои доходы. Некоторые пытались использовать специальных курьеров и почтовых голубей, но браться Блан знали, что эти способы являются ненадежными. Голуби часто терялись, а курьер не всегда оказывался быстрее почтового дилижанса. И тогда они нашли другой способ.

Браться подкупили оператора-телеграфиста в городе Тур, которому его сообщник из Парижа сообщал новости о фондовом рынке. Работа телеграфиста заключалась в том, чтобы передавать эти новости из Тура в Бордо с использованием системы семафоров. Однако, как уже было сказано, телеграф использовался исключительно для государственных нужд, и подкупленный оператор не мог просто передать несколько сообщений личного характера, поскольку его злой умысел неизбежно был бы раскрыт. Поэтому браться Блан дали указание оператору вводить определенную комбинацию знаков в обычные правительственные сообщения, отправляемые по сети. Эти знаки выглядели как случайные ошибки, но на самом деле они содержали важную информацию о рынке, бесценную для таких трейдеров как братья Блан.

Обычно, когда оператор семафора допускал невинные ошибки, он кодировал их исправление в последующей передаче. Затем сама ошибка и ее исправление дублировались от станции к станции. Как только конечная станция получала сообщение об ошибке и исправление, эта ошибка была окончательно устранена. Братья Блан посадили еще одного сообщника, оснащенного телескопом, рядом с последней станцией на линии, которая вела в Бордо. Он читал «ошибки», расшифровывал их и отправлял информацию своим заказчикам.

Эта мошенническая «схема» оставалась незамеченной в течение двух лет и была раскрыта только тогда, когда коррумпированный оператор в Туре заболел и решил посвятить в свою тайну друга, который, как он надеялся, должен был заменить его. К несчастью для преступного сообщества, у этого друга была более чистая совесть, и он сообщил обо всем властям. Блестящая преступная идея рухнула, но из-за отсутствия четкого закона о нарушениях использования телеграфной системы братья Блан были освобождены от ответственности.

Полностью же рабочий образец электрического(кабельного) телеграфа появился не ранее сороковых годов 19 века. До этого были лишь прототипы для демонстрации принципиальной возможности. Ибо элементная часть электротехники была на недостаточном уровне. И все это время до этого срока связь обеспечивал именно оптотелеграф

Телеграфные провода и голубиная почта: что надежнее?1

Когда технологии проигрывали природе

Мир принадлежит тому, кто знает больше, а главное — узнаёт это быстрее остальных.

Поэтому Натан Ротшильд прибегал к услугам голубиной почты. Известие о поражении Наполеона под Ватерлоо в 1815 году он получил на двое суток раньше своих конкурентов. Делец быстро смекнул и выгодно "скинул" французские ценные бумагами до обвала их стоимости.

Финансисты, брокеры и игроки с фондовой биржи тогда активно использовали этот вид связи — самый быстрый в то время.

В 1832 году изобрели телеграф. Это обещало миру почти "мгновенные" в то время сообщения. Но голубиная почта, существовавшая со времен Александра Македонского, не спешила сдаваться. Вопрос тогда был не в том, кто "круче", а в том, кто меньше подведёт в самый ответственный момент.

Источник — freepik.com

Телеграф: провода, обрывы и человеческий фактор

Первая трансатлантическая телеграфная линия в 1858 году стала сенсацией. Но уже через месяц кабель порвался, а ремонт и повторная прокладки заняли еще 7 лет. На суше провода рвались ветром и портились "вандалами". Порой их путали с лианами и рубили мачете (например — в Бразилии). Главный врагом телеграфа оставалась погода: грозы вызывали сбои, а в морозы провода лопались.

Когда крылья быстрее азбуки Морзе

Пока телеграф страдал от неполадок, почтовые голуби продолжали быть главным орудием связи бизнеса и армии.

В 1850-х их использовали их для передачи котировок между Брюсселем и Парижем.

Во время франко-прусской войны (1870-1871) птицы доставили 150 000 сообщений в осажденный Париж, тогда как телеграфные линии немцы перерезали за сутки.

Рекорд скорости: голубь пролетел 360 км за 4 час 4 минут (средняя скорость полета составила 77 км/ч).

Какой здесь был секрет успеха? Простота и полное отсутствие техническое инфраструктуры. Голуби летели напрямую над горами, реками и даже через моря.

К 1897 году голубиная почта стала главной артерией связи между Гавайскими островами. Там было скудное пароходное сообщение. Поэтому "пернатые почтальоны" быстро решили проблему, перенося письма и даже деньги. Примерно в то же время организуется голубиная почтовая служба на островах Новой Зеландии.

В XX веке голубей применяли в Первой и Второй мировых войнах. Их использовали советские партизаны. В Красной Армии "птичья связь" была на вооружении вплоть до 1945 года.

Во вторую половину XX века агентство Рейтер с успехом пересылает быстрые сообщения голубями. В 1980-е годы в некоторых странах птицы переносят лекарства и срочные депеши.

Позже голубей использовали в рекламных целях, а также отдавая дань памяти. Например, в Новой Зеландии до сих пор филателисты проводят "неделю почтовой связи", сопровождающуюся живыми голубиными сообщениями.

XXI век с его оптоволокном и спутниками "сдал в архив" и телеграф, и голубиную почту. Но если провода стали музейными экспонатами, то пернатые почтальоны — это живая легенда.

Сегодня, когда сообщения летят через океан за миллисекунды, голубиная почта кажется трогательным анахронизмом. Но в этом есть её очарование: технологии морально надоедают, а природа — никогда...

Если вам любопытно каждый день узнавать об интересной технике и ее истории, то приглашаю к себе по ссылке ниже.

Канал "Причуды техники..."

20 июня. Изобретение телеграфа или как художник изобретателем стал

Художник Сэмюэл Морзе, создавший в 1840 году первый практически пригодный электрический телеграф, изначально не планировал становиться изобретателем. Рожденный в 1791 году в семье бостонского проповедника, он мечтал о живописи, учился в Европе и даже получил золотую медаль Лондонской академии художеств. Вернувшись в Америку, Морзе стал успешным портретистом и основал Национальную академию дизайна в Нью-Йорке. Трагический поворот в его судьбе произошел в 1825 году, когда его жена тяжело заболела. Посланное ему письмо с известием шло из Коннектикута в Нью-Йорк целую неделю. К моменту его получения жена уже была похоронена. Эта личная драма глубоко потрясла Морзе и заставила задуматься о необходимости мгновенной передачи информации на большие расстояния, хотя технических решений он тогда не видел.

Начало экспериментов

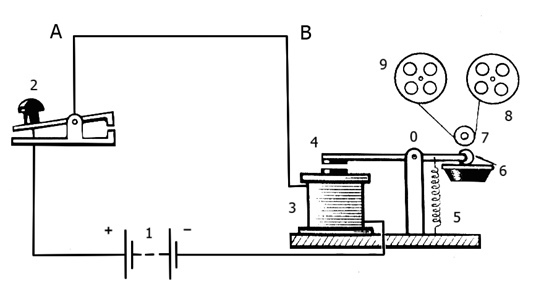

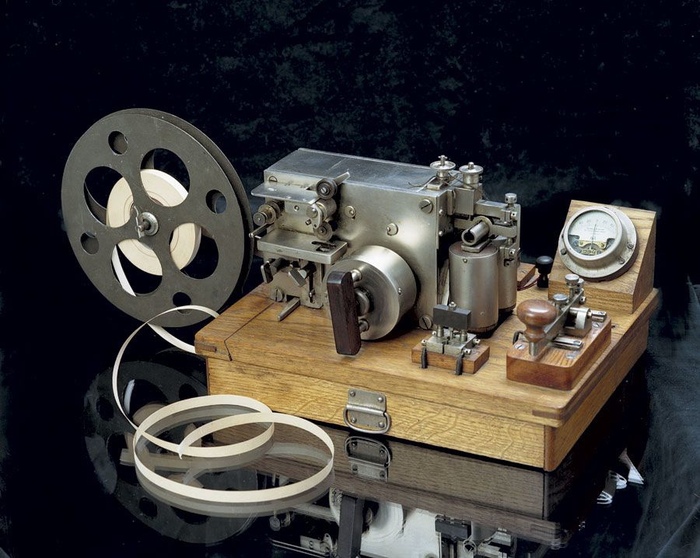

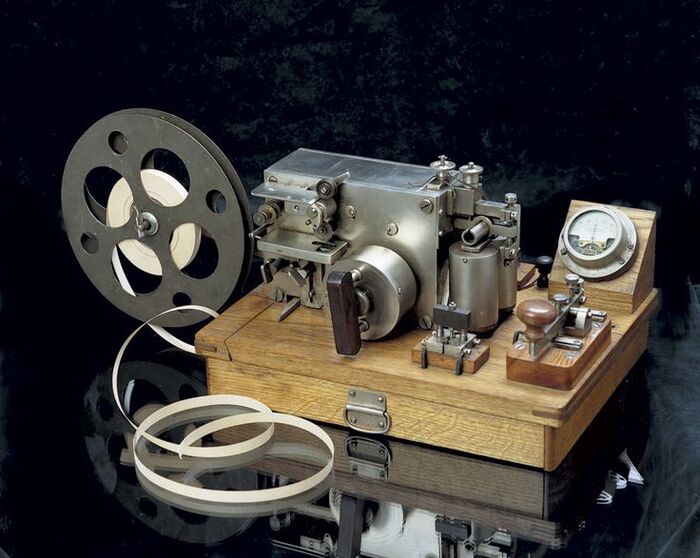

Семя идеи упало на благодатную почву семь лет спустя, в 1832 году, во время его возвращения из Европы на пароходе «Салли». В кают-компании Морзе услышал оживленный разговор об опытах с электромагнетизмом. Попутчик, врач и ученый Чарльз Джексон, демонстрировал электромагнит и заметил: «Если ток можно сделать видимым на обоих концах провода, почему бы не передавать им сообщения?» Эта фраза зажгла в Морзе, несмотря на отсутствие у него глубоких знаний в физике, решимость создать электрический телеграф. Уже в каюте он сделал первые наброски аппарата, представлявшего собой ключ для замыкания цепи, источник тока (батарею) и приемное устройство с электромагнитом, которое должно было оставлять отметки на движущейся бумажной ленте.

Начались долгие годы экспериментов. Получив место профессора живописи в Нью-Йоркском университете, Морзе превратил свою студию в лабораторию, посвящая изобретению все ночи. Он консультировался с физиком Джозефом Генри и изучал работы европейских предшественников: телеграф Павла Шиллинга (Россия, 1830) и систему Гаусса-Вебера (Германия, 1833). Первая публичная демонстрация в 1837 году оказалась неудачной: сигнал, переданный по 500-метровому проводу, отображался на ленте лишь как хаотичные зигзаги, не поддающиеся расшифровке. Решающий вклад в успех внес молодой талантливый механик Альфред Вейл, студент Морзе, чей отец поверил в идею и вложил в проект 2000 долларов - огромную по тем временам сумму. Вейл предложил кардинальные усовершенствования. Во-первых, он заменил нечитаемые зигзаги на четкую систему кодирования - комбинации точек и тире. При этом частые буквы, как «Е» (•) или «Т» (—), получили самые короткие комбинации, а редкие, вроде «Q» (— — • —), - более длинные. Во-вторых, Вейл изобрел реле - электромеханический усилитель сигнала, который преодолевал главную техническую проблему - затухание тока в длинных проводах. Это открыло путь к созданию линий связи в сотни и тысячи километров.

Триумф Морзе

Именно эти усовершенствования позволили Морзе 20 июня 1840 года получить в США патент №1,647 на «Способ передачи информации импульсами тока». Однако путь к признанию оказался тернист. Конгресс США пять лет отвергал проект под давлением лоббистов почтовых компаний, опасавшихся конкуренции. В Европе ему отказывали, заявляя, что телеграф уже изобретен. Лишь в 1843 году, после драматичного голосования, законопроект о выделении 30 000 долларов на строительство первой телеграфной линии между Вашингтоном и Балтимором (65 км) прошел с перевесом всего в один голос.

Триумф наступил 24 мая 1844 года. Морзе лично передал по только что построенной линии из здания Верховного суда в Вашингтоне на железнодорожный вокзал в Балтиморе первую в истории публичную телеграмму. Согласно американским источникам, это были слова из Библии: «What hath God wrought?» («Что сотворил Бог?»). Русские источники иногда приводят иной вариант: «Чудны дела Твои, Господи». Последствия этого изобретения были поистине революционными. Скорость передачи информации совершила невиданный скачок: новости, шедшие раньше неделями, теперь передавались за минуты, что привело к рождению в 1848 году первого телеграфного агентства «Ассошиэйтед Пресс». Экономика получила мощнейший инструмент: к 1866 году был проложен трансатлантический телеграфный кабель, связавший континенты и позволивший мгновенно передавать биржевые котировки и осуществлять международные денежные переводы. В военной сфере телеграф стал стратегическим оружием - президент Линкольн активно использовал его для координации армий северян во время Гражданской войны в США. К 1900 году только в Европе работали 45 200 телеграфных аппаратов, включая 8 200 в России.

Последствия

Морзе стал богатым и знаменитым человеком. В 1858 году десять европейских стран выплатили ему единовременную компенсацию в 400 000 франков за использование его патента. Однако слава изобретателя была не бесспорна. Альфред Вейл, чьи идеи кода и реле были фундаментальными для успеха системы, получил лишь 1/8 долю доходов и в конце концов отошел от дел. Историки техники признают, что Морзе был гениальным систематизатором и организатором, сумевшим объединить разрозненные идеи предшественников в практическую, работоспособную модель, но сама азбука и ключевые технические решения стали плодом коллективных усилий.

Несмотря на то, что сам телеграф как технология уступил место телефону, радио и цифровым коммуникациям, изобретенная им азбука Морзе, или «морзянка», живет и в XXI веке. Универсальный сигнал бедствия SOS (...- - -...), принятый в 1908 году именно из-за своей простоты и узнаваемости, спас бесчисленное количество жизней. Миллионы радиолюбителей по всему миру продолжают использовать ее для связи. Даже в медицине обучение азбуке Морзе применяется как метод реабилитации для восстановления мелкой моторики и когнитивных функций после инсультов.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Центральный телеграф дивиденды

Почему вдруг вспомнил про акции этой архаичной компании, с ничем не примечательными дивидендами? Да просто с ним связана одна интересная и поучительная история. Как-то, ещё на заре моего инвестирования, Центральный телеграф, вдруг, рекомендовала огромные дивиденды по привилегированным акциям. Многие не верили, но компания действительно выплатила 7,41 рублей дивидендов в тот год.

На следующий год ситуация повторилась, но дивиденды рекомендовали ещё больше, уже 11,83 рубля на привилегированную акцию. В чатах и форумах многие начали топить за бумагу. Разумеется в неё набился целый вагон пассажиров, а котировку бумаги разогнали до ~33,98 рублей.

Многих тогда обуяла жадность. Кто-то позарился на дивиденд, кто то хотел прокатиться на росте и снять немного сливок без риска. Но без риска, обычно не бывает.

...а потом много лет Центральный телеграф, толком, ничего не платил. Котировки на запусках слухов, и в надеждах на очередные дивиденды, ещё разгоняли, но в среднем, бумага болталась около 7 рублей.

Объявленные дивиденды Центральный телеграф-п за 2024 год

Дивиденд 0,224 ₽ Доходность 3,2%

Те огромные дивиденды, были следствием того, что компания разово, продавала здания в Москве, в весьма хороших местах, и, соответственно, за весьма хорошие деньги. Честь и хвала руководству компании, что заплатили как положено по дивполитике (10% ЧП). Но в итоге, как это часто и бывает, многие встряли в акциях компании на долгие годы. Потому что купили невероятно дорого, и фиксировать убыток в сотни процентов, не позволяла религия.

В общем, тогда я, ещё раз, сделал для себя вывод, что очень высокие дивиденды - это не подарок судьбы, а ещё и очень высокий риск. Ну и за высокими цифрами дивидендной доходности, нужно хотя бы понимать, как они достигнуты, есть ли вероятность роста, или хотя бы повторения показателей. Проще говоря, нужно вникать, и не нужно жадничать.

За историей с Телеграфом, я наблюдал лишь со стороны, и в общем то, очень рад этому. Тот случай, до сих пор помогает мне обходить стороной, чересчур щедрые на выплаты компании, и относиться к ним с должным недоверием.

02.06.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор

А вы знали, что по легенде тамагочи — это инопланетяне?

Они прилетели, чтобы изучать нашу планету, но оказалось, что без защитной оболочки им тут не справиться. Но в ваших силах им помочь! Открывайте игру с тамагочи и сделайте электронного питомца счастливым. Это не так просто, как было в детстве. Если справитесь, получите награду в профиль.

1836 год: Электромагнитный телеграф и азбука Морзе — начало новой эры связи

27 апреля 1836 года мир стал свидетелем начала революции в области коммуникаций — Сэмюэл Морзе представил проект электромагнитного телеграфа и собственную систему передачи сигналов, позже получившую название азбука Морзе.

До появления телеграфа передача сообщений на расстояние была делом долгим и ненадёжным. Письма доставлялись неделями, а новости теряли актуальность ещё на пути к адресату. Морзе, будучи не только художником, но и увлечённым изобретателем, понял: миру нужна новая, быстрая форма связи. Его решение оказалось гениальным.

Электромагнитный телеграф позволял передавать электрические сигналы по проводам на огромные расстояния. Сами сообщения кодировались с помощью комбинаций коротких и длинных сигналов — «точек» и «тире». Эти коды были простыми, понятными и легко воспринимались даже на слух.

Главные достоинства системы:

Скорость передачи: сообщение, которое раньше доставляли неделями, теперь доходило за считаные минуты.

Надёжность: электрический сигнал был более устойчив к ошибкам, чем устная передача.

Простота: освоить азбуку Морзе могли даже те, кто не имел специального технического образования.

Первое практическое использование телеграфа началось в 1844 году, когда по линии между Вашингтоном и Балтимором было отправлено знаменитое сообщение: «What hath God wrought?» — «Что сотворил Бог?»

Открытие Морзе не только сократило расстояния между людьми, но и положило начало всей современной индустрии связи: от проводной телефонии до интернета. Электромагнитный телеграф стал символом технического прогресса XIX века и навсегда изменил ход истории.

Тогда, 27 апреля, родилась связь без границ.