Фотоработы

47 постов

47 постов

118 постов

19 постов

15 постов

12 постов

11 постов

2 поста

5 постов

Здравствуйте читатели! Сегодня я хочу поделиться изготовлением новой свечи. На этот раз захотелось сделать свечу по облику темного лорда ситха (или сита??)- Дарта Вейдера. Процесс изготовления стандартный, который уже неоднократно описывал в своих постах, но ещё раз повторюсь (стоит ли процесс производства выкладывать в дальнейшем, так как технологию изготовления я уже описывал в своих предыдущих постах?)

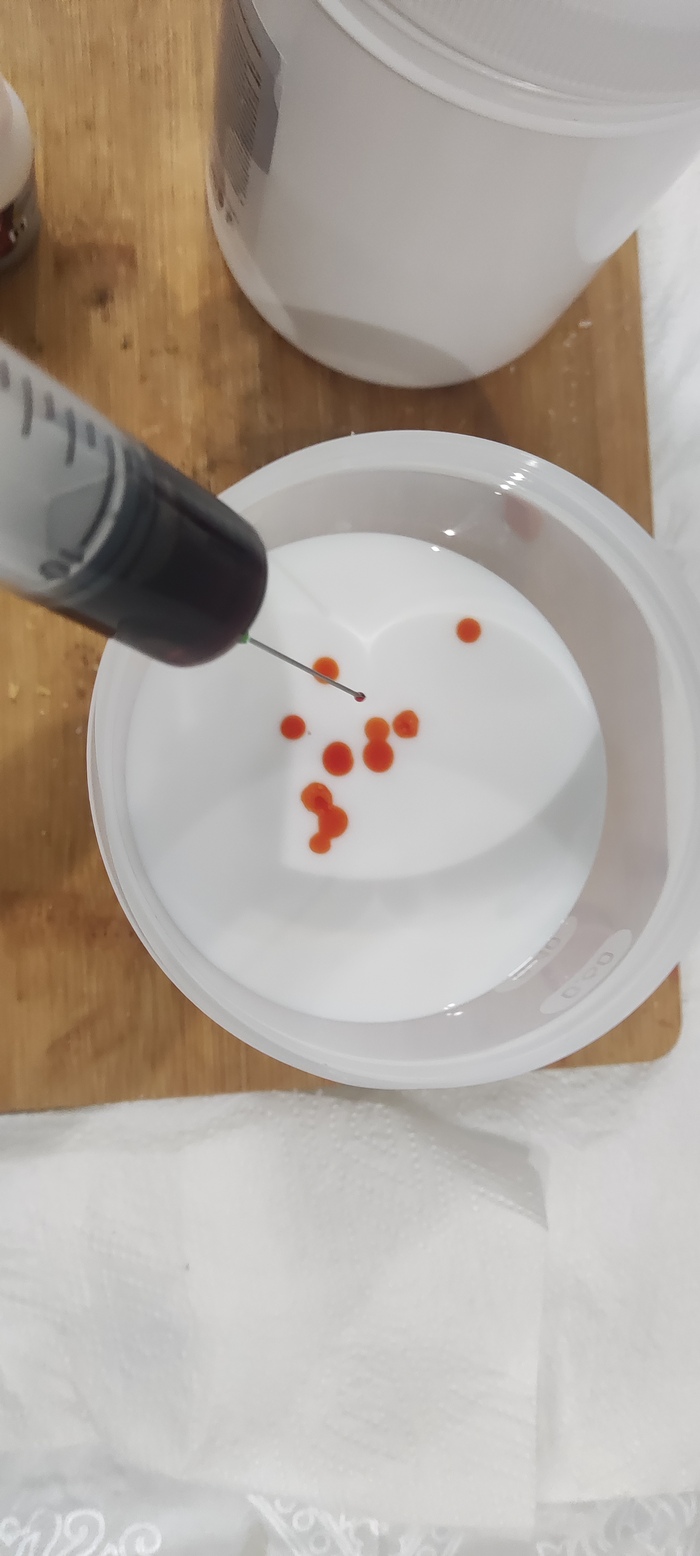

Для начала нужно выбрать форму (мастер-модель) для свечи. В качестве формы выбрал данную гипсовую статуэтку:

Затем необходимо сделать силиконовый молд по данной статуэтке. Использовал двухкомпонентный силиконовой раствор на основе олова, с твердостью по "шору" 20.

Затем смешиваем компонент А и компонент В в пропорции 100 к 2.5.

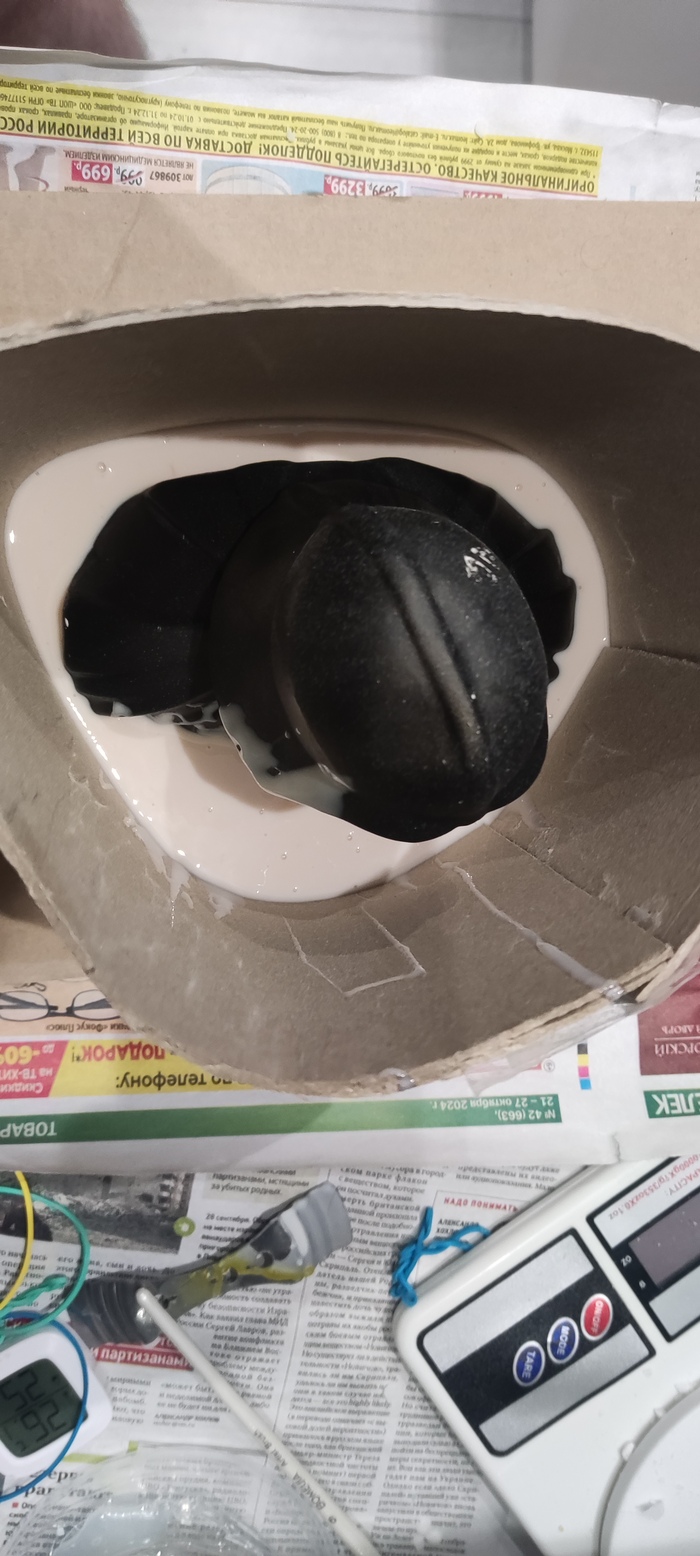

Статуэтка большая и с опалубкой возникли проблемы. Вначале я ее сделал из картона, но по итогу склейка дала трещину и силикон вытек...неприятная была ситуация. Силикон сложно оттирается и он очень липкий. Так что спирт вам в помощь)

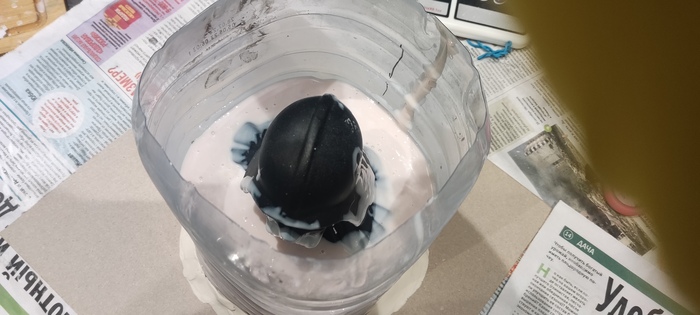

Во второй раз использовал пятилитровую пластиковую бутылку.

Застывает раствор 16-20 часов. А после остаётся осторожно вынуть статуэтку.

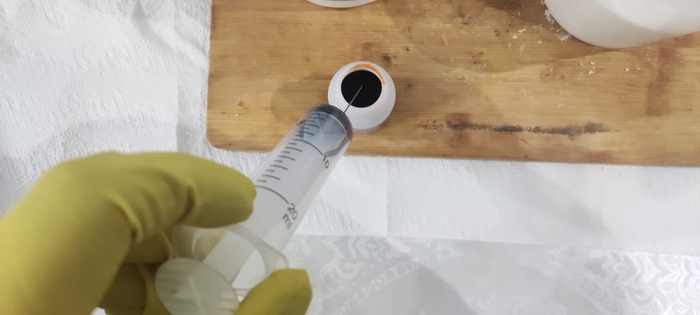

А теперь остаётся залить воск. Хотелось бы свечу сделать наиболее каноничной, поэтому использовал черный краситель для воска. Но как выяснилось чистый черный оттенок достаточно проблематично получить, поэтому первая свеча вышла серой)

Прилагаю процесс заливки воска.

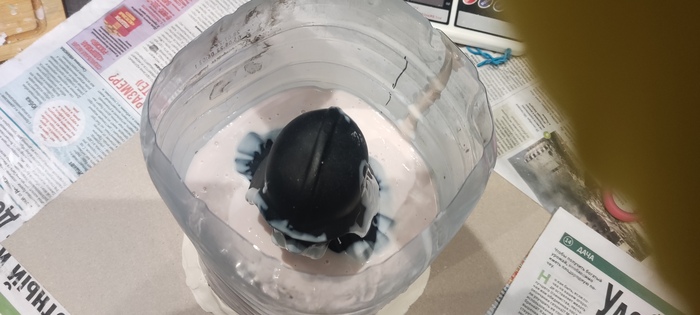

Общий вес свечи вышел 700г и пришлось ее заливать 2 раза. В ковшик входит только 500г воска. И самое сложное для меня -это подбор правильного фитиля...с первого раза угадать сложно. А когда свеча такая большая, то это очень трудозатратный процесс.. для ориентировочного подбора можете воспользоваться данной табличкой, но она ориентировочная:

Ну вот как-то так) А теперь давайте перейдем к полученным свечам

Это первая свеча по данному молду. Вышла, как вы можете видеть, не очень хорошо. Цвет вышел не черным, а серым. И я ее очень поспешно вынул из молда, поэтому она сломалась в области шеи. Для остывания такой большой свечи нужно куда больше, чем 6 часов....

А это вторая. Вышла гораздо лучше, правда цвет все равно не совсем черным вышел. После я её покрыл слоем лака

Так же прилагаю фото горения данных свеч

На этом все! Спасибо, что дошли до конца поста! Надеюсь он был полезным и интересным. До новых встреч!

Линейный корабль «Двенадцать апостолов» - один из самых значимых парусных кораблей Российского императорского флота, воплотивший передовые технологии середины XIX века. Построенный в Николаеве, в 1841 году, он стал символом морской мощи Черноморского флота и образцом инженерного искусства своего времени.

Предыстория корабля неразрывно связана с решимостью императора Николая I укрепить мощь Черноморского флота после долгих лет относительного затишья. В 1835 году он утвердил масштабную программу строительства, включавшую три линейных корабля первого ранга. Головным судном этой серии стал будущий флагман - «Двенадцать апостолов». Два других были названы «Париж» и «Великий князь Константин». Его закладка состоялась в Николаеве в октябре 1838 года под общим руководством выдающегося флотоводца адмирала Михаила Петровича Лазарева. Проект корабля разработал талантливый корабельный инженер Иван Дмитриевич Воробьев, а непосредственное строительство возглавил Степан Иванович Чернявский, выпускник престижной британской судостроительной школы в Портсмуте. Чернявский применил передовые английские технологии: для защиты древесины от губительного гниения использовалась пропитка креозотом и каменноугольным дегтем, а киль собирался из двух рядов дубовых брусьев, скрепленных коксами, которые предварительно пропитывались конопляным маслом. Строительство этого гиганта потребовало колоссальных ресурсов: 353 кубометра отборного дуба, 5300 медных листов для обшивки подводной части и 14 000 пудов железа. Наконец, 27 июня 1841 года корабль торжественно спустили на воду. Уже при «рождении» он поражал современников не только размерами, но и красотой: его корма украшалась затейливой резьбой с позолоченными орлами, эллиптические балконы придавали изящество, а внутреннее убранство кают командиров и офицеров, отделанных красным деревом и даже включавших мраморные камины, сравнивали с роскошью императорских яхт.

«Двенадцать апостолов» по праву считался вершиной парусной инженерии не только русского, но и мирового кораблестроения середины XIX века. Его корпус достигал впечатляющей длины в 64,7 метра и ширины в 18,1 метра, при полном водоизмещении около 4790 тонн. Корабль стал первым в русском флоте, где применили инновационную систему английского инженера Уильяма Саймондса: традиционные деревянные раскосины заменили железными диагональными связями. Это значительно повысило продольную прочность корпуса при одновременном снижении его общего веса. Подводная часть была защищена медной обшивкой толщиной 1,6 мм, предотвращавшей обрастание и разрушение древесины морскими червями, а эллиптическая форма кормы улучшала гидродинамические характеристики. Несмотря на свои огромные размеры, корабль обладал отличными ходовыми качествами под парусами. Площадь парусности, включая лиселя, составляла около 4000 квадратных метров, что на попутном ветру позволяло развивать скорость до 12 узлов (приблизительно 23 км/ч). Управление таким трехмачтовым кораблем с его сложнейшей системой реев, вант и фалов требовало слаженной работы огромного экипажа, насчитывавшего до 1000 человек. Вооружение коралябыло грозным и передовым. Хотя он классифицировался как 120-пушечный, фактически он нес 130 орудий. Наиболее мощные пушки располагались на гон-деке (нижней батарейной палубе). Там стояли 28 революционных для своего времени 68-фунтовых бомбических пушек. Эти орудия стреляли не обычными ядрами, а разрывными бомбами, способными наносить катастрофические повреждения деревянным бортам вражеских кораблей всего за два залпа в минуту. На верхних палубах размещались более легкие, но не менее эффективные 36-фунтовые пушки и 24-фунтовые карронады для ближнего боя.

Вступив в строй Черноморского флота, «Двенадцать апостолов» немедленно был назначен флагманом. Его первым командиром стал капитан 1-го ранга Владимир Алексеевич Корнилов, будущий герой Севастопольской обороны, который, осмотрев корабль, воскликнул: «Так хорош, что трудно лучше!». Первые годы службы прошли в учениях, смотрах и показах мощи флота. Ярким событием стал морской парад 1849 года в Севастополе, когда «Двенадцать апостолов» во главе эскадры принимал императора Николая I. Этот впечатляющий смотр был запечатлен на знаменитой картине Ивана Айвазовского «Смотр Черноморского флота».

Однако боевая карьера великолепного парусника оказалась недолгой и трагически нереализованной. С началом Крымской войны в 1853 году корабль был задействован для стратегических перебросок войск. Во время одного из таких рейсов на Кавказ он принял на борт около 1500 солдат. Эта значительная перегрузка, вероятно, вызвала деформацию корпуса и течь. В результате, когда эскадра вице-адмирала Павла Степановича Нахимова вышла на поиск турецкого флота, «Двенадцать апостолов» остался в Севастополе на ремонте. Так он пропустил грандиозное Синопское сражение 18 ноября 1853 года - последнюю триумфальную битву парусных флотов, в которой отличились его «братья» - линейные корабли «Париж» и «Великий князь Константин». К началу активной фазы обороны Севастополя в 1854 году военно-морская ситуация изменилась кардинально. Появление у противника паровых броненосцев, не зависящих от ветра, мгновенно сделало даже самые совершенные парусные линкоры уязвимыми и тактически устаревшими в открытом море. Его огромная огневая мощь была нужна на берегу. Поэтому пушки с корабля сняли и установили на усиление севастопольских батарей. Сама же судьба корабля была предрешена. В феврале 1855 года, по приказу адмирала Нахимова, «Двенадцать апостолов», как и ряд других устаревших или поврежденных парусных кораблей, был затоплен у входа в Севастопольскую бухту. Эта жертва была принесена для того, чтобы заблокировать вход вражескому флоту и не допустить бомбардировки города с моря.

Попытки поднять затопленный корабль после окончания войны, в 1857 году, не увенчались успехом - корпус глубоко ушел в илистое дно бухты. В 1861 году останки величественного линкора были взорваны водолазами для расчистки фарватера. Однако память о линкоре пережила его физическое существование. Он стал легендой русского флота. Художник Иван Айвазовский, вдохновленный его красотой и трагической судьбой, посвятил ему несколько картин, наиболее известная из которых «Корабль "Двенадцать апостолов"» (1897). В судостроении он остался эталоном парусного линкора. Его конструктивные решения - диагональный железный набор, применение бомбических пушек, совершенство обводов корпуса - оказали заметное влияние на развитие военных флотов. И наконец, подвиг кораблей, затопленных в Севастопольской бухте, в числе которых был и «Двенадцать апостолов», увековечен памятником, установленным на Приморском бульваре Севастополя в 1905 году.

Этот величественный парусник стал символом целой эпохи - эпохи расцвета и заката деревянных линейных кораблей, воплотив в себе триумф русской кораблестроительной мысли и одновременно трагическую обреченность парусных гигантов перед стремительным натиском паровых кораблей.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!

Битва при Калке, произошедшая 31 мая 1223 года, стала первым масштабным столкновением русских княжеств и их союзников-половцев с монгольскими войсками. Это событие предопределило трагический поворот в истории Руси, став прологом будущего нашествия Орды.

Монгольская империя, которая после разгрома Хорезма (государство в центральной Азии в то время) в 1220 году, продолжила распространять свое влияние на запад континента. Полководцы Чингисхана, Субэдэй и Джебе, преследовали остатки войск хорезмского шаха. Полководцы, следуя стратегии разведки боем, вторглись в прикаспийские степи, где столкнулись с половцами. Кочевые племена, не сумев противостоять монголам, обратились за помощью к русским князьям. Половецкий хан Котян, связанный родством с галицким князем Мстиславом Удалым, убеждал русичей объединиться против общей угрозы: «Сегодня они взяли нашу землю, завтра возьмут вашу».

Русские князья, собравшиеся в Киеве, откликнулись на призыв, но единства среди них не было. В поход выступили дружины Киевского, Черниговского, Галицкого, Смоленского и других княжеств, а также волынские и турово-пинские отряды. Однако каждый князь действовал по своему усмотрению, не подчиняясь общему командованию. Мстислав Романович (Киевский), Мстислав Святославович (Черниговский) и Мстислав Удалой (Галицко-Волынский) вели себя как соперники, что ослабило русско-половецкое войско.

Перед сражением монголы пытались предотвратить союз русских с половцами через дипломатию. Монголы дважды отправляли свое посольство в лагерь русских. В первый свой визит монголы хотели убедить русских воздержаться от участия в сражении, так как их на данный момент волновали только половцы. Послы напомнили князьям о многовековой вражде с половцами и предложили союз: «Мы вашей земли не трогали... пришли на холопов и конюхов своих - поганых половцев. Заключите с нами мир, а бегущих к вам половцев гоните и забирайте их имущество». Князья, не уверенные в их искренности, а так же подозреваю в них шпионов, казнили послов. Не дождавшись возвращения своих послов, монголы отправилы новое посольство, но уже с ультиматумом: «Вы послушали половцев и убили наших послов. Теперь идете на нас - идите! Но помните: мы вас не трогали, а судить нас будет Бог». Эту делегацию русские князья отпустили, но битва уже стала неизбежной. Убийство послов монголы восприняли как нарушение своих «священных законов» и в предстоящем сражении они вознамерились наказать своего недруга за вероломство.

Монгольское войско под командованием Субэдэя и Джэбэ представляло собой элитный корпус Монгольской империи. Изначально их отряд насчитывал около 30 тысяч всадников (2-3 тумена), но к 1223 году, после многолетних сражений на Кавказе и в степях, его численность сократилась до 10-15 тысяч бойцов. Основу армии составляла монгольская тяжелая и легкая конница, закаленная в битвах с Хорезмом и грузинскими царями. К ним присоединились группы наемников и союзников, включая бродников (славянских степняков), а также воинов из покоренных народов, таких как аланы и кипчаки, перешедших на сторону монголов после тактического раскола с половцами. Дисциплина и тактическая гибкость были ключевыми преимуществами: каждый тумен делился на строгие иерархические единицы (тысячи, сотни, десятки), что позволяло эффективно маневрировать и применять излюбленную тактику ложного отступления.

Войско же русских князей формировалось как коалиция южнорусских земель. В походе участвовали дружины Киевского (князь Мстислав Романович ), Черниговского (Мстислав Святославич), Галицкого (Мстислав Удалой с племянником Даниилом Романовичем), Смоленского, а также более мелких княжеств - всего около 15 - 20 князей с отрядами. Общая численность оценивалась в 40 - 50 тысяч воинов, включая профессиональных дружинников, пешее ополчение и союзников-половцев под командованием хана Котяна и воеводы Яруна. Но данное формирование не имело единого командования, каждое войско князей действовали раздельно друг от друга. Большинство князей воспринимали друг друга как потенциальных соперников и не могли признать над собой лидерство кого-то одного над собой, поэтому единства в войске не было.

31 мая 1223 года состоялась битва у реки Калки (ныне - Кальчик в Донецкой области). Монголы, уступавшие в численности, применили излюбленную тактику ложного отступления. Галицкие дружины и волынские отряды, поддержанные половцами, увлеклись преследованием, оторвавшись от основных сил. Внезапно монгольская конница развернулась, а половцы, не выдержав удара, обратились в бегство, смяв русские ряды. Хаос усугубился, когда киевский князь Мстислав Романович, укрепившись на холме, отказался прийти на помощь отступающим. В итоге русские войска были рассечены на части и уничтожены поодиночке. Монголы взяли лагерь киевлян хитростью, пообещав сохранить жизнь сдавшимся, но затем перебили пленных. Погибли шесть князей, включая Мстислава Киевского и Мстислава Черниговского, а Мстислав Удалой с остатками войска едва спасся бегством.

Последствия битвы оказались катастрофическими. Из 40 - 50 тысяч воинов уцелела едва десятая часть. Однако монголы, достигнув цели разведки, не стали развивать успех и ушли в степь. Русь же, погруженная в междоусобицы, не сделала выводов из поражения. Князья продолжали враждовать, игнорируя угрозу с востока. Это позволило через полтора десятилетия хану Батыю начать завоевание раздробленных русских земель почти без сопротивления.

Битва при Калке осталась в памяти как горький урок: отсутствие единства и пренебрежение новой тактикой войны привели к гибели лучших дружин. Она стала символом упущенного шанса - если бы князья действовали сообща, история могла бы пойти иным путем. Но распри, продлившиеся вплоть до Куликова поля, обрекли Русь на два века Монголо-татарского ига.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

30 мая 1431 года в Руане (находится в Нормандии, Франция), на площади Старого Рынка, была сожжена Жанна д’Арк, ставшая символом сопротивления Франции в Столетней войне. Её казнь стала кульминацией политического и религиозного противостояния, в котором переплелись интересы Англии, Бургундии и католической церкви.

К началу XV века Столетняя война (1337–1453) поставила Францию на грань катастрофы. После поражения при Азенкуре (1415) и договора в Труа (1420), лишившего дофина Карла VII прав на престол, север страны контролировали англичане и их союзники-бургундцы. Ключевым пунктом сопротивления стал Орлеан, осаждённый в 1428 году. К октябрю 1428 года Орлеан - последний крупный город к северу от Луары, верный Карлу VII, - оказался в кольце английской осады. Англичане под командованием графа Солсбери захватили ключевую крепость Турель на южном берегу Луары, разрушили арки моста и окружили город сетью укрепленных бастионов. Попытки прорвать блокаду проваливались, как, например, «Битва селёдок» 12 февраля 1429 года, где французы потерпели сокрушительное поражение при атаке английского продовольственного обоза. К весне 1429 года голод и отчаяние охватили защитников, а падение Орлеана означало бы крах французской государственности. И в этот момент появилась Жанна - семнадцатилетняя неграмотная крестьянка из Домреми.

17-летняя Жанна, уверенная в своем божественном предназначении (голоса святых Михаила, Екатерины и Маргариты призвали ее спасти Францию), в марте 1429 года добилась встречи с Карлом VII в Шиноне. Преодолев скепсис двора, включая проверку девственности богословами в Пуатье и «испытание узнаванием» (Жанна безошибочно опознала переодетого короля в толпе придворных), она получила командование войсками. Для нее изготовили белое знамя с лилиями и фигурой Бога, доспехи и меч, найденный по ее указанию в церкви Сент-Катрин-де-Фьербуа (по легенде, оружие Карла Великого). Ее приказ очистить армию от проституток и мародеров, ввести обязательные молитвы и запретить сквернословие превратил деморализованных солдат в дисциплинированное войско.

27 апреля 1429 года Жанна выдвинулась из Блуа с отрядом в 4–6 тысяч человек. Вопреки советам военачальников, планировавших атаковать с юга, она выбрала северное направление, где английские позиции были слабее. 29 апреля, воспользовавшись сильным ветром (он помешал англичанам заметить маневр), ее отряд с обозом продовольствия прошел по мелководью мимо бастионов и вошел в город через Бургундские ворота. Появление «Девственницы» с белым знаменем, о которой ходили пророчества («Францию погубит женщина, спасет - дева»), вызвало взрыв энтузиазма у горожан и солдат. Под её руководством французы в итоге сняли полностью осаду Орлеана за девять дней, а затем одержали победу при Пате (18 июня), открыв путь к коронации Карла в Реймсе.

После победы при Пате, дорога на Реймс, где хранились священные регалии для коронации, была открыта. Карл VII, несмотря на сомнения (Реймс находился в 300 км на вражеской территории), поддался настойчивости Жанны: «Король должен получить корону, иначе Франция не воскреснет!». Поход начался 29 июня. Города (Труа, Шалон-сюр-Марн) сдавались без боя, узнавая о приближении «Девственницы». 17 июля 1429 года в Реймсском соборе Карл VII был коронован. Жанна стояла рядом с алтарем, держа знамя. Этот акт легитимизировал его власть и превратил войну из династического спора в общенациональное сопротивление.

После коронации Карла VII в Реймсе в июле 1429 года влияние Жанны д’Арк при дворе начало ослабевать. Король, достигнув цели, предпочитал дипломатические переговоры с бургундцами, тогда как Жанна настаивала на продолжении военных действий для полного изгнания англичан. Весной 1430 года, вопреки приказам Карла, она отправилась с отрядом добровольцев к городу Компьень, осаждённому бургундскими войсками - союзниками англичан. Этот шаг стал роковым.

23 мая 1430 года Жанна возглавила вылазку из Компьеня, пытаясь отбить атаку бургундцев на пригород Марньи. Первоначально атака французов была успешной, но ситуация резко изменилась, когда к бургундцам подошло подкрепление под командованием Жана II Люксембургского. Французские войска начали отступать к городским воротам. По свидетельствам хронистов, Жанна, прикрывая отход своих солдат, оказалась в арьергарде. В этот критический момент капитан Компьеня Гийом де Флави приказал поднять подъёмный мост и закрыть ворота, отрезав ей путь к спасению. Окружённая бургундцами, Жанна была стащена с лошади и захвачена в плен.

Многие современники расценили действия де Флави как сознательное предательство. Ходили слухи, что командиры, завидущие славе Жанны, договорились с бургундцами о её устранении. Не менее важной была и пассивность Карла VII: хотя Жанна сражалась за его дело, король не предпринял попыток выкупить или освободить её. Историки связывают это с политическими интригами при дворе, где влиятельные советники (например, фаворит Ла Тремуйль) считали Жанну угрозой своему статусу.

Первые месяцы Жанну содержали в замке Боревуар под охраной бургундцев. Её физическое и моральное состояние ухудшалось: по записям реабилитационного процесса, над ней неоднократно пытались надругаться, а англичане требовали передачи «ведьмы» для суда. В ноябре 1430 года бургундский герцог Филипп Добрый продал её англичанам за 10 000 ливров - огромную сумму, эквивалентную годовому доходу крупного города. Формальным обоснованием сделки стало то, что Жанна была захвачена на территории, подконтрольной епископу Бове Пьеру Кошону, лояльному англичанам. В декабре её перевезли в Руан, где началась подготовка к инквизиционному процессу.

Англичане, купившие Жанну за 10 000 ливров, стремились не просто устранить её, но и дискредитировать Карла VII, объявив его королём-еретиком, вскормленным колдовством. Инквизиционный процесс в Руане (январь - май 1431) возглавил епископ Пьер Кошон, сторонник англичан. Обвинения включали ересь, ношение мужской одежды, «демонические видения» и неподчинение церкви. Несмотря на ухищрения судей, Жанна держалась стойко: отказывалась раскрыть «голоса», требовала присутствия французских теологов и настаивала на божественной миссии.

Ключевым эпизодом стало её временное отречение 24 мая 1431 года. Под угрозой костра Жанна согласилась носить женское платье, но через несколько дней, по некоторым данным, её вынудили вновь надеть мужской костюм - то ли из-за отсутствия альтернативной одежды, то ли как часть провокации. Это стало формальным поводом для обвинения в «рецидиве ереси» и вынесения смертного приговора .

Утром 30 мая 1431 года Жанну вывели из тюрьмы Руанского замка, где она провела последние месяцы в железной клетке, прикованная цепью. На неё надели длинную рубаху с надписью «Еретичка, вероотступница, идолопоклонница» и бумажный колпак с теми же словами. Под конвоем из 80 английских солдат её повели через толпу на площадь Старого Рынка. Здесь уже возвышался костёр из дубовых дров, пропитанных смолой, чтобы огонь горел жарче и дольше. Высота платформы достигала трёх метров - так палачи обеспечивали «зрелище» тысячам собравшихся зевак и знати.

Жанну подвели к столбу, привязали верёвками, а у ног установили табличку с обвинениями. Перед казнью ей разрешили исповедоваться. Доминиканский монах Мартен Ладвеню поднялся на эшафот, и Жанна, плача, попросила его держать перед собой распятие. Слуга палача Изамбар де ла Пьер спешно изготовил его из двух деревянных щепок, которые передали девушке. Она прижала крест к груди, а второй - большой распятие из церкви Сен-Совёр - Ладвеню держал перед её глазами.

Когда огонь охватил дрова, Жанна громко закричала: «Иисус! Иисус!» - и просила прощения у всех, включая врагов. По свидетельству палача Жоффруа Теража, её последними словами были: «Голоса мои не обманули: спасение моё близко…». Английские солдаты, потрясённые её стойкостью, плакали. После казни , по приказу англичан, костёр несколько раз разбирали, демонстрируя толпе обугленные останки, - это должно было опровергнуть слухи о «чудесном спасении». Затем тело сожгли дотла, а пепел выбросили в Сену с моста Матильды.

Англичане добились формальной цели: устранили символ французского сопротивления, но казнь Жанны не сломила французов. Её казнь стала не триумфом, а моральным поражением Англии: вместо страха она породила миф о мученице, чей образ вдохновил Францию на окончательную победу в Столетней войне. Уже в 1456 году, после победы в войне, Карл VII инициировал реабилитационный процесс, признавший суд 1431 года нелегитимным. В 1920 году Жанну канонизировали как святую покровительницу Франции. Её образ вдохновил национальное единение, а история процесса раскрыла механизмы политических манипуляций под видом «защиты веры».

Сегодня на месте казни в Руане , на площади Старого Рынка, установлен мемориальный крест высотой 20 метров. У его подножия лежит бронзовая табличка с надписью на трёх языках (французский, английский, немецкий): «На этом месте 30 мая 1431 года была сожжена Жанна д’Арк».

Жанна д'Арк под Компьеном, рассчитывая на Орлеанский сценарий. Фотография тех лет, взятая из секретных архивов

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Падение Константинополя 29 мая 1453 года стало поворотным моментом в истории, завершившим эпоху Византийской империи и изменившим баланс сил между Востоком и Западом.

К XV веку Византия, некогда могущественная наследница Римской империи, находилась в упадке. Ее территория сократилась до окрестностей столицы, а экономика и армия были истощены внутренними конфликтами, эпидемиями и многовековым давлением со стороны турок-османов. Последние, напротив, набирали силу, объединив под своей властью Анатолию и Балканы. Молодой султан Мехмед II, прозванный Завоевателем (Фатихом), видел в Константинополе не только стратегический ключ к контролю над проливами, но и символ имперского величия. Его амбиции подогревались и религиозным рвением: захват города, бывшего оплотом христианства, должен был укрепить статус Османской империи как лидера исламского мира.

Подготовка к осаде началась загодя. Мехмед приказал построить на европейском берегу Босфора крепость Румелихисар, перекрывшую морской путь в Черное море и изолировавшую Константинополь. Армия султана, насчитывавшая около 80 - 100 тысяч человек, включала янычар (элитные пехотные части), а также тяжелую артиллерию, среди которой выделялись гигантские пушки, отлитые венгерским инженером Урбаном. Эти орудия, способные разрушать даже мощные феодосиевы стены, стали технологическим прорывом. Византийцы же, под предводительством императора Константина XI Палеолога, могли рассчитывать лишь на 7–10 тысяч защитников, включая немногочисленных союзников-генуэзцев во главе с Джованни Джустиниани.

Осада началась в апреле 1453 года. Османы окружили город с суши и моря, хотя византийцы заблокировали вход в залив Золотой Рог массивной цепью. Ответом Мехмеда стала гениальная тактика: он приказал перетащить корабли по деревянным настилам в обход цепи, угрожая стенам с неожиданного направления. Несмотря на героическое сопротивление защитников, непрерывные бомбардировки и попытки подкопов постепенно разрушали укрепления.

Решающий штурм начался в ночь на 29 мая. После нескольких волн атак, когда казалось, что город устоит, османы обнаружили незапертые ворота Керкопорта и ворвались внутрь (предательство или случайная оплошность?). Узнав о прорыве император Константин XI решил самолично встать на защиту своего города. Он снял с себя императорские регалии, кроме пурпурных сапог, и бросился в рукопашную схватку как простой воин. Его последние слова, согласно греческим источникам, звучали так: «Город пал, мне незачем больше жить». В бою он получил смертельные раны - один удар в спину и другой в лицо. Константин XI погиб в бою, а к полудню пал и Константинополь. Мехмед, въехав в город, объявил его новой столицей Османской империи - Стамбулом.

После битвы тело Константина было найдено. Он был опознан как раз по той самой пурпурной обуви. По приказу Мехмеда II его голова была отрублена и выставлена на всеобщее обозрение на главной площади города - на площади Августеон. Затем голова была отправлена в качестве трофея другим мусульманским правителям. Тело, по некоторым данным, захоронили с императорскими почестями, но точное место осталось неизвестным. Греки позднее почитали предполагаемую могилу на площади Вефа, однако османы уничтожили следы захоронения.

Последствия события были глобальными. Гибель Византии окончательно закрыла Средневековье, ускорив трансформацию Европы. Бегство греческих ученых и сохраненные ими античные рукописи стимулировали Ренессанс в Италии. Потеря торговых путей через Восток подтолкнула европейцев к поиску альтернативных маршрутов, что привело к эпохе Великих географических открытий. Для исламского мира взятие Константинополя стало символом триумфа, укрепившим османское доминирование в Средиземноморье и на Балканах. Превращение собора Святой Софии в мечеть Айя-София отразило смену культурных парадигм, хотя османы сохранили многие византийские традиции, интегрировав их в свою государственность. Падение города также обострило религиозное противостояние, подтолкнув Европу к попыткам объединения против «турецкой угрозы», что, впрочем, не помешало Османской империи просуществовать еще четыре столетия, оставив глубокий след в мировой истории.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Памятник Петру I работы Зураба Церетели, официально названный «В ознаменование 300-летия российского флота», стал одним из самых противоречивых и масштабных монументов Москвы. Его история началась в середине 1990-х годов, когда в нашей стране решили отметить юбилей создания военно-морского флота (ВМФ) России, официально учреждённого Петром I 30 октября 1696 года. Изначально моряки и главнокомандующий ВМФ предлагали установить памятник по проекту скульптора Льва Кербеля - классическую статую Петра, которая должна была разместиться напротив Третьяковской галереи к 1996 году. Однако московские власти во главе с мэром Юрием Лужковым взяли инициативу в свои руки, создав комиссию, которая предпочла новаторский проект Зураба Церетели. Это решение вызвало споры, так как юбилей флота уже прошёл, а новый монумент оказался приурочен к 850-летию Москвы в 1997 году.

Работа над памятником велась интенсивно: Церетели и его команда, включая инженеров из Института механики МГУ, завершили проект менее чем за год. Создание монумента требовало решения сложных технических задач. Макет памятника тестировали в аэродинамической трубе для улучшения устойчивости к ветровым нагрузкам. Конструкция высотой 98 метров состоит из несущего каркаса из нержавеющей стали, облицованного бронзовыми и медными деталями. Фигура Петра (18 метров) установлена на корабле с парусами из меди, а ванты сплетены из стальных тросов. Свиток в руке императора и Андреевские кресты на флагах позолочены, а фундамент, образующий искусственный остров, окружён фонтанами, имитирующими движение судна. Стоимость проекта составила около 16,5 млн долларов.

Монтаж памятника, начавшийся в 1996 году, проводили 120 специалистов под руководством бригадира Владимира Максимова. Части монумента - постамент, корабль и фигура Петра - собирались отдельно, а затем соединялись на месте. Первоначально планировалось, что памятник будет оборудован смотровой площадкой, но от этой идеи отказались из-за угроз минирования со стороны экстремистов. Открытие состоялось 5 сентября 1997 года в рамках празднования юбилея Москвы.

Реакция общества на памятник оказалась резко негативной. Журнал «Столица» во главе с Сергеем Мостовщиковым организовал кампанию под лозунгом «Вас здесь не стояло», собирая подписи за демонтаж. Критики указывали на гигантоманию, несоответствие историческому контексту (Пётр I перенёс столицу в Петербург) и эстетическую спорность. Общественность возмущала и легенда о том, что монумент изначально создавался как памятник Колумбу для США, но был «переделан» под Петра. Церетели опровергал эти слухи, подчёркивая, что оба проекта - и Колумб в Пуэрто-Рико, и Пётр - самостоятельные работы.

Несмотря на протесты, памятник стал частью городского ландшафта. Со временем к нему привыкли, а некоторые архитекторы, начали видеть в нём пример «капиталистического романтизма» 1990-х. Однако споры о его судьбе периодически возобновляются. В 2010 году, после отставки Лужкова, вновь поднимался вопрос о переносе, но демонтаж оказался слишком дорогим.

Сегодня памятник, хоть и остаётся символом эпохи Лужкова, служит туристическим ориентиром и по-моему скромному мнению органично вписывается в панораму Москвы-реки, напоминая нам о столь памятной дате в истории военно-морского флота России.

P.S Если Вам мой обзор показался интересным, то подписывайтесь! Ваша поддержка очень важна!

Бухарестский мирный договор, заключённый 28 мая 1812 года между Россией и Османской империей, завершил шестилетнюю войну, ставшую частью масштабного противостояния в эпоху Наполеоновских войн. Его подписание не только изменило баланс сил на южных рубежах России, но и сыграло ключевую роль в подготовке к грядущему вторжению Наполеона, которое началось всего месяц спустя.

Предпосылки конфликта уходили корнями в борьбу за влияние на Балканах и в Причерноморье. Османская империя, подталкиваемая Францией, нарушила условия предыдущих соглашений, закрыв для русских кораблей проливы Босфор и Дарданеллы и сместив лояльных России правителей Молдавии и Валахии. Это вынудило Петербург ввести войска в Дунайские княжества в 1806 году, что стало поводом для объявления войны Турцией. Франция, стремясь ослабить Россию, обещала османам возвращение Крыма и других территорий, но турецкая армия, несмотря на поддержку Парижа, терпела поражения.

Перелом наступил летом 1811 года, когда Михаил Кутузов, назначенный главнокомандующим, разгромил 60-тысячную турецкую армию у Рущука и Слободзеи. Однако даже после этого переговоры начались лишь осенью 1811 года и проходили в сложной обстановке. Французские и английские дипломаты, а также представитель султана Галиб-эфенди, пытались затянуть процесс, чтобы Турция успела присоединиться к антироссийской коалиции Наполеона. Кутузов, понимая, что время работает против России, искусно использовал внутренние слабости Османской империи - финансовый кризис, угрозу восстаний на Балканах и нестабильность в Стамбуле. Так же, зная о влиянии греков-фанариотов в Османской администрации, он предложил уступить им Валахию ( контроль над которой им был жизненно важен), сохранив для России Бессарабию - компромисс, ускоривший соглашение. Личное знакомство с турецким визирем Ахмед-пашой также сыграло роль: их переписка, начавшаяся с взаимного и уважительного приветствия, создала атмосферу доверия. Благодаря дипломатическому мастерству Кутузова договор был подписан за месяц до вторжения Наполеона, что позволило России избежать катастрофической войны на два фронта.

Согласно условиям мира, Россия присоединила Бессарабию с крепостями Хотин, Бендеры, Аккерман и Измаил, установив границу по реке Прут. Османской империи возвращались Молдавия, Валахия и часть кавказских крепостей, но Россия сохранила стратегические пункты на Черноморском побережье Кавказа, включая Сухум. Важным достижением стало предоставление Сербии внутреннего самоуправления под российским покровительством - это стало первым шагом к её будущей независимости. Дунайские княжества, хотя и остались в составе Турции, получили расширенные автономные права, а Россия закрепила право свободного судоходства по Дунаю, усилив свои торговые позиции.

Историческое значение Бухарестского мира трудно переоценить. Во-первых, нейтралитет Турции в 1812 году позволил России перебросить 52-тысячную Дунайскую армию на западный фронт, что сыграло важную роль в борьбе с Наполеоном. Во-вторых, договор заложил основы российского влияния на Балканах: поддержка православных народов, начавшаяся с автономии Сербии, стала краеугольным камнем внешней политики Петербурга в регионе. Территориальные приобретения укрепили позиции России в Причерноморье, а контроль над кавказским побережьем открыл новые стратегические возможности. При этом договор не разрешил всех противоречий - вопросы проливов и статуса Кавказа оставались открытыми, но на 16 лет стабилизировал отношения между империями.

Последствия Бухарестского мира проявились в долгосрочной перспективе. Сербия, воспользовавшись полученной автономией, к 1830 году добилась полной независимости. Раздел Молдавии по реке Прут привёл к разным историческим судьбам её частей: Бессарабия, вошедшая в состав России, развивалась в русле европейских реформ, тогда как западная часть оставалась под османским влиянием. Демографические изменения, включая переселение народов между берегами Прута, сформировали этническую карту региона, последствия которой ощущаются до сих пор.

Бухарестский мир стал не только тактической победой в преддверии войны с Наполеоном, но и стратегическим шагом, определившим геополитическую динамику на Балканах и в Чёрном море в XIX веке.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

27 мая 1930 года стало знаменательной датой в истории бытовых изобретений: американский инженер Ричард Дрю получил патент на прозрачную клейкую ленту, известную сегодня как скотч. Это событие стало кульминацией многолетних экспериментов и неожиданных открытий, которые начались задолго до официальной регистрации патента.

В 1923 году Ричард Дрю, молодой инженер компании Minnesota Mining and Manufacturing (ныне 3M), занимавшейся производством наждачной бумаги, столкнулся с необычной проблемой. Во время тестирования продукции в автомастерских он заметил, что маляры испытывали трудности при покраске автомобилей в два цвета: разделительные линии получались неровными из-за недостатков защитных материалов. Тогда Дрю пообещал создать решение - клейкую ленту, которая защищала бы зоны окраски.

Первые прототипы, представленные в 1925 году, были далеки от идеала. Лента шириной 5 см имела клейкий слой только по краям, что вызывало её сворачивание и отклеивание. Раздраженные мастера саркастически прозвали её «шотландской» (англ. Scotch), намекая на расхожий в то время стереотип о скупости шотландцев, что якобы даже на клее шотландцы экономят. Иронично, но данное прозвище прижилось и впоследствии стало официальным названием бренда.

Несмотря ни на что, Ричард Дрю не сдавался. Пять лет он экспериментировал с материалами, включая каучук, масла и смолы, пока не создал ленту на целлофановой основе. Она была водонепроницаемой, термостойкой и прозрачной. Ключевым прорывом стало использование целлофана, который позволил равномерно распределять клей по всей поверхности.

27 мая 1930 года патент был оформлен, а первые рулоны отправились в автосалоны Детройта. Помимо использования скотча в автомобильной промышленности, скотч предполагалось использовать для упаковки пищевых продуктов, но Великая депрессия внесла свои коррективы. Люди стали использовать скотч для ремонта одежды, книг, запечатывания пакетов и даже хранения разбитых яиц. Это превратило скотч в символ бережливости и изобретательности.

Успех скотча стимулировал дальнейшие инновации. В 1932 году Джон Борден, другой инженер компании 3M, добавил к рулону встроенное лезвие для отрезания, что упростило использование. Во время Второй мировой войны 3M разработала армированный скотч для военных нужд - его использовали от ремонта техники до защиты стёкол от бомбёжек.

Компания 3M, благодаря скотчу, укрепила позиции на рынке. Сегодня ассортимент «Scotch» включает более 900 видов лент, от медицинских до промышленных, а сам бренд стал символом инноваций.

История скотча - это не только история технического прорыва, но и пример того, как случайное наблюдение и упорство могут изменить повседневную жизнь миллионов людей. И на протяжении уже целого столетия скотч продолжает скреплять мир в буквальном и переносном смысле.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

26 мая 1829 года произошёл один из самых героических эпизодов в истории русского флота - бой брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского с двумя турецкими линейными кораблями. Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, о котором до сих пор вспоминают с гордостью.

В мае 1829 года, во время Русско-турецкой войны (1828–1829), бриг «Меркурий» выполнял разведывательные задачи в Чёрном море в составе небольшого отряда, куда входили также фрегаты «Штандарт» и «Орфей». Недалеко от Босфора русские корабли заметили турецкую эскадру из 18 судов. Командиры отряда приняли решение уходить к Севастополю, но «Меркурий», из-за слабого ветра, отстал и был настигнут двумя самыми крупными и быстроходными кораблями противника - 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем».

«Меркурий» был двухмачтовым бригом, построенным в 1820 году. Он предназначался для разведки, посыльной службы и патрулирования. Его вооружение составляли 18 карронад (короткоствольных пушек) калибром 24 фунта, что делало его слабее даже одного из турецких кораблей, не говоря о двух. Низкие борта и небольшие размеры «Меркурия», которые обычно считались недостатком, в этом бою сыграли неожиданную роль: турецким канонирам было сложнее целиться в компактный бриг.

На борту «Меркурия» находилось 115 человек, включая офицеров. Когда стало ясно, что уйти от погони не удастся, Казарский собрал военный совет. По флотской традиции, младший по званию высказывался первым. Штурман Иван Прокофьев предложил принять бой, заявив: «Кораблю - сражаться до последнего, а если будет сбит рангоут или вода подступит к люкам - взорвать бриг». Это решение поддержали все члены экипажа, включая матросов.

Турецкие корабли, имея десятикратное превосходство в артиллерии (184 орудия против 18), попытались взять «Меркурий» в клещи. Казарский, используя вёсла и паруса, искусно маневрировал, не позволяя противнику занять позицию для бортового залпа. Он держал бриг чуть впереди турецких судов, чтобы их пушки, расположенные в бортовых казематах, не могли развернуться для прицельной стрельбы. Русские канониры сосредоточили огонь на такелаже и парусах врага, лишая их хода.

Первым вышел из строя «Селимие»: попадания в рангоут и паруса заставили его лечь в дрейф. «Реал-бей» продолжал преследование, но меткий выстрел с «Меркурия» повредил его грот-мачту, и паруса, упав, заблокировали носовые орудия. К полудню оба турецких корабля, получив серьёзные повреждения, прекратили погоню. «Меркурий», хотя и был изрешечён ядрами (22 пробоины в корпусе, 148 - в парусах и такелаже), сумел добраться до Севастополя.

Потери экипажа составили 4 убитых и 6 раненых, включая Казарского, получившего ранение в голову. За этот бой бриг был удостоен Георгиевского кормового флага - высшей награды для корабля в русском флоте. В приказе императора Николая I подчёркивалось: «Подвиг сей таков, что не находится другого ему подобного в морской истории». Капитан-лейтенант Казарский получил орден Святого Георгия IV степени и пожизненную пенсию, а все члены экипажа - награды и привилегии.

Имя «Меркурия» стало легендарным. В его честь на Черноморском флоте традиционно называли корабли «Память Меркурия». Подвиг вдохновил художников, включая Ивана Айвазовского, создавшего несколько полотен, запечатлевших бой. Английский историк Фред Томас Джейн позже писал: «Совершенно невозможно допустить, чтобы такое маленькое судно вывело из строя два линейных корабля» - но факты подтвердили: невозможное стало реальностью.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

В 1839 году в Севастополе, на Матросском бульваре, был открыт памятник Александру Ивановичу Казарскому - командиру легендарного брига «Меркурий». Инициатором создания памятника стал командующий Черноморской эскадрой адмирал Михаил Петрович Лазарев. Средства на возведение монумента пожертвовали жители Севастополя, а также моряки Черноморского и Балтийского флотов России. Автором проекта памятника стал выдающийся русский художник и архитектор, академик и заслуженный профессор архитектуры Императорской Академии художеств Михаил Петрович Брюллов. На постаменте была написана лаконичная надпись: «Казарскому. Потомству в пример». Примечательно, что данный памятник является самым первым в прекрасном городе Севастополь.