22 июля. Посторонись Эдисон! Про то, как Александр Лодыгин лампочку изобрел

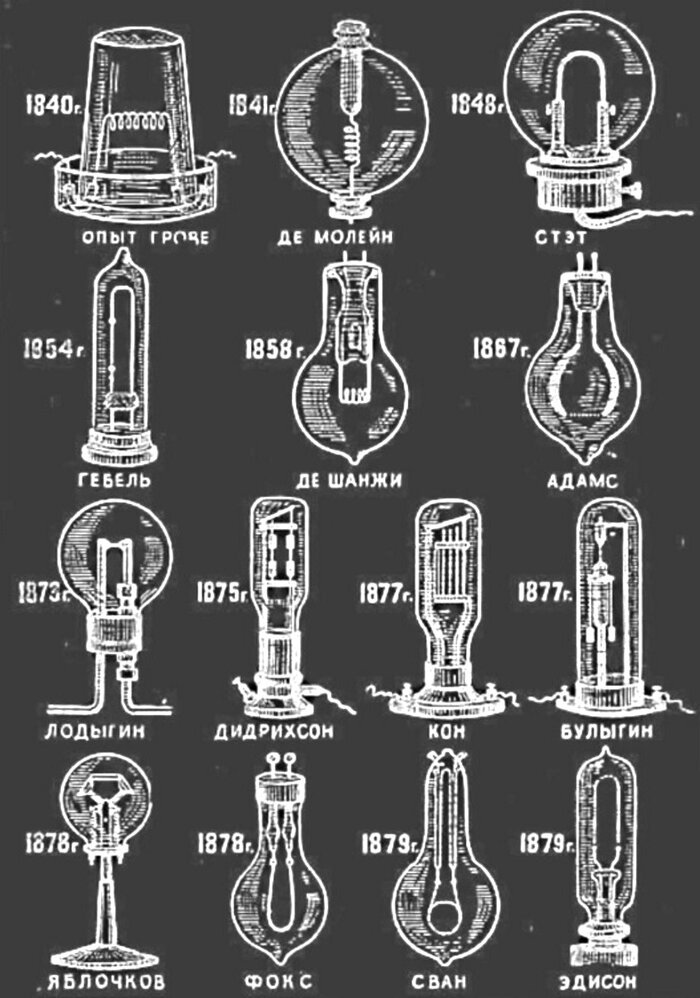

До середины XIX века человечество зависело от тусклого и опасного освещения: лучин, восковых свечей, керосиновых ламп и газовых рожков. Хотя принцип электрической дуги был известен с начала века благодаря работам Василия Петрова и Гемфри Дэви, практического применения он не находил. Множество изобретателей бились над созданием надежного источника света, но их разработки оставались лишь лабораторными диковинками. Например, в 1840-х–1860-х годах англичанин Де ла Рю экспериментировал с платиновой нитью, а Генрих Гёбель в Германии создал прототип с обугленной бамбуковой нитью, однако все эти устройства были недолговечны и непригодны для массового использования. Для настоящего прорыва требовался принципиально новый подход, в котором и приуспел русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин.

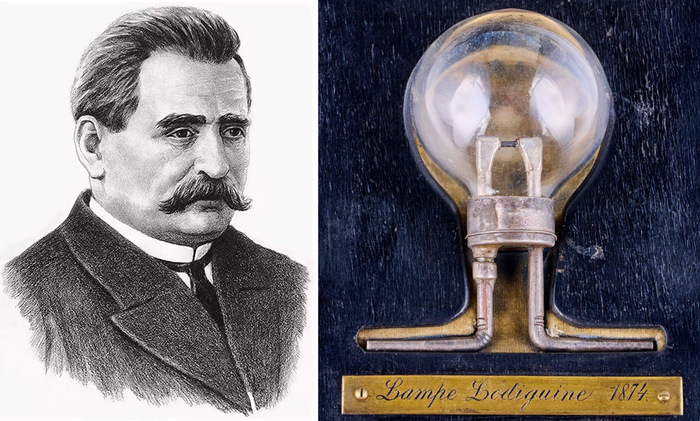

Про Александар Лодыгина

Александр Николаевич Лодыгин, родившийся 18 октября 1847 года в селе Стеньшино Тамбовской губернии, происходил из обедневшего дворянского рода. Семейная традиция предписывала ему военную карьеру, что привело его в Воронежский кадетский корпус, а затем в юнкерское училище в Москве. Однако, прослужив менее двух лет в 71-м Белёвском полку, он в 1870 году совершил радикальный шаг - вышел в отставку, разорвав связь с семьей. Чтобы финансировать свои амбициозные проекты, Александр устроился молотобойцем на Тульский оружейный завод. В этот жизненный период он вступил на путь изобретателя. Его ум генерировал смелые идеи, такие как «Электролёт» - летательный аппарат с электрическим двигателем и двумя винтами (прообраз вертолёта), способный поднимать 32 тонны груза, и автономный водолазный аппарат с электролитическим получением кислорода, ставший прототипом акваланга. Отвергнутый российским военным ведомством, Лодыгин предложил «электролёт» Франции во время франко-прусской войны. Получив 50 тысяч франков, он отправился в Париж, но по пути столкнулся с кражами чертежей и арестом по подозрению в шпионаже. Поражение Франции похоронило проект «электролёта» однако именно во время работы над ним у Лодыгина родилась новая идея, которая являлась следствием решения проблемы освещения кабины аппарата. Так начался его путь к изобретению лампы накаливания.

Изобретение лампы накаливания

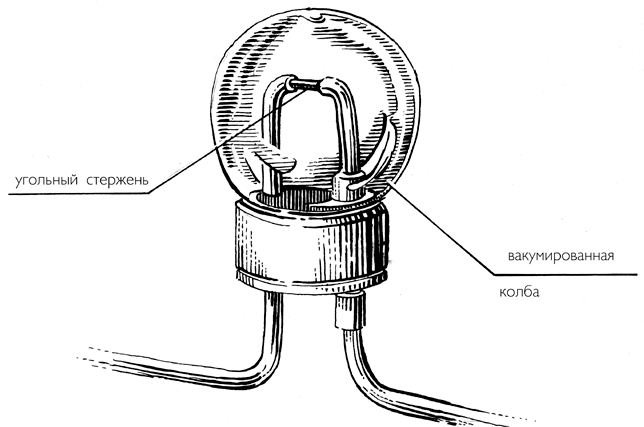

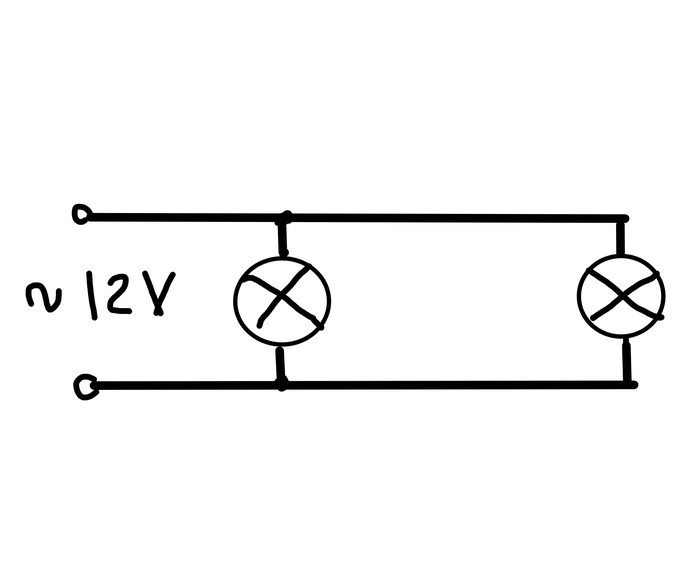

Вернувшись в Петербург, Лодыгин углубился в изучение физики и химии, посещая лекции в Технологическом институте. Его первые опыты с железной проволокой в качестве нити накала закончились неудачей. Успех пришел лишь тогда, когда он поместил угольный стержень диаметром 2 мм в стеклянную колбу, из которой тщательно откачал воздух. Этот вакуум был ключевым, так как предотвращал окисление раскаленного угля, а герметичность колбы обеспечивала стабильность свечения. Уже в 1872 году изобретатель совершил несколько важных шагов: он публично продемонстрировал свои лампы в физической аудитории Технологического института, затем осветил магазин Флорана на Морской улице и Одесскую улицу в Петербурге, где его фонари проработали беспрецедентные два месяца вместо прежних 30-40 минут, и, наконец, подал официальное «прошение на привилегию» - патентную заявку 12 октября 1872 года. Устройство лампы Лодыгина было одновременно простым и гениальным: два медных стержня надежно удерживали угольный электрод, а провода подавали ток через оправу в основании - конструкция, узнаваемая и в современных лампах. Интересно, что международное признание пришло к нему раньше отечественного: к 1873 году Лодыгин уже получил патенты в Австро-Венгрии, Великобритании, Франции, Италии и даже Индии с Австралией. И только 22 июля 1874 года была официально оформлена Российская привилегия под №1619.

Последствия

Получение патента стало для Лодыгина настоящим триумфом: Петербургская академия наук присудила ему Ломоносовскую премию в 1000 рублей, назвав изобретение «переворотом в вопросе об освещении». Было создано «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°», задуманное для коммерческого внедрения ламп. Однако успеха не вышло -компания быстро обанкротилась из-за нехватки финансирования и жесткой конкуренции с более яркой, но менее долговечной «свечой Яблочкова». Неспособный продлить американский патент из-за финансовых трудностей, Лодыгин в итоге потерял права на него в США. Этот коммерческий провал и отсутствие поддержки на родине подтолкнули его к эмиграции в 1884 году. За 23 года жизни за границей он многое успел: организовал производство ламп в Париже совместно с де Лилем («Лодыгин и де Лиль»), совершил новый технологический прорыв, разработав в 1893 году лампы с вольфрамовой нитью и спиралью, которые легли в основу всех современных лампочек, построил в США завод по производству тугоплавких металлов, а также создал электропечи для плавки металлов и даже работал над электромобилями. В 1906 году ключевые патенты на вольфрамовые лампы были куплены гигантом General Electric, компанией, которая прочно ассоциировалась с именем Томаса Эдисона, хотя американец, по сути, лишь усовершенствовал и довел до массового производства идеи, фундамент которых заложил Лодыгин.

Возвращение в Россию в 1907 году подарило изобретателю новую надежду. Он преподавал в Электротехническом институте, проектировал трамвайные подстанции в Петербурге, разрабатывал планы электрификации Олонецкой и Нижегородской губерний, стремясь принести пользу родной стране. Однако Февральская революция 1917 года и последовавшие за ней материальные трудности вынудили его вновь уехать в США. Хотя новое советское правительство впоследствии приглашало его вернуться и участвовать в грандиозном плане ГОЭЛРО (план электрофикации страны), но пожилой изобретатель отказался. Александр Николаевич Лодыгин умер в Бруклине 16 марта 1923 года, оставив миру не только лампу накаливания, но и десятки других изобретений - от передовых электропечей до аппаратов для сварки.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!