"...изобретал вертолёт, а создал лампочку..."

Человечество до сих пор спорит, кто изобрел радио. Попов, мол, первый его продемонстрировал, а Маркони — запатентовал. Изобретатель электрической лампы накаливания Александр ЛОДЫГИН не только первым придумал, но и успел запатентовать свое изобретение. Увы, оказалось не менее важным еще и поддержать свой патент.

Александр Николаевич Лодыгин родился 6 октября 1847 года в селе Стеньшино Тамбовской губернии в обедневшей, но родовитой дворянской семье. Все тамбовские предки будущего изобретателя были военными, семейная традиция жёстко предписывала первенцу идти той же тропой.

В 12 лет мальчик поступил в Тамбовский военный корпус, потом в Воронежский. Там Александр увлекся физикой, даже стал лаборантом физического кабинета. А после службы в Московском юнкерском училище подпоручик Лодыгин неожиданно вышел в отставку. Результатом такого своеволия стал полный разрыв с семьей.

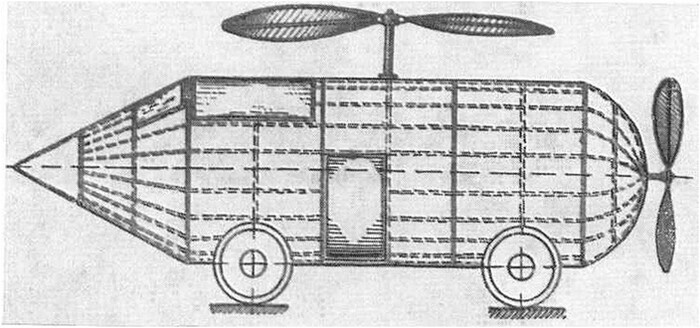

Отставной офицер пошёл работать на Тульский оружейный завод простым молотобойцем, благо силой и здоровьем обижен не был. Скопив немного денег, он отправляется в Санкт-Петербург, чтобы отыскать средства для исполнения заветной мечты - постройки “летательной машины” тяжелее воздуха, приводимой в действие электричеством. Принцип действия он изложил так: “Если к какой-либо массе приложить работу архимедова винта и когда сила винта будет более тяжести массы, то масса двинется по направлению силы”.

“Электролёт” Лодыгина с двумя винтами и принципом действия очень напоминал современный вертолёт. Но Военное министерство отнеслось к изобретению с равнодушием. В начале 1870-х время авиации еще не пришло.

Новатор придумал и водолазный аппарат с использованием газовой смеси, состоявшей из кислорода и водорода. Кстати, подобный спустя много лет сконструировал Жак-Ив Кусто. Не встретив интереса к своему изобретению, Лодыгин забросил проект.

Тогда изобретатель предложил свой “электролёт” французскому правительству и получил от воюющей, тогда с Пруссией, Франции положительный ответ и обещание субсидии на 50 тыс. франков. Собрав у друзей 98 рублей на билет до Парижа, он отправился в путь.

Однако его ждали сплошные неприятности. Во-первых, при проезде по Германии воры украли у него чемодан с чертежами. А во-вторых, на парижском вокзале Александра Николаевича арестовала полиция, приняв за немецкого шпиона. После освобождения он устроился работать слесарем, чтобы платить за снятую комнату. В свободное время Лодыгин восстанавливал утраченные чертежи. Война вскоре закончилась полным разгромом Франции, и русский изобретатель со своим “электролётом” окончательно оказался не у дел.

Лодыгин вернулся в Петербург и начал посещать лекции в Технологическом институте, чтобы восполнить пробелы в своем образовании. В эти годы он решил отложить на время масштабные проекты и довести до ума одну маленькую деталь своего “электролёта” - особую лампочку, которая должна освещать кабину пилота.

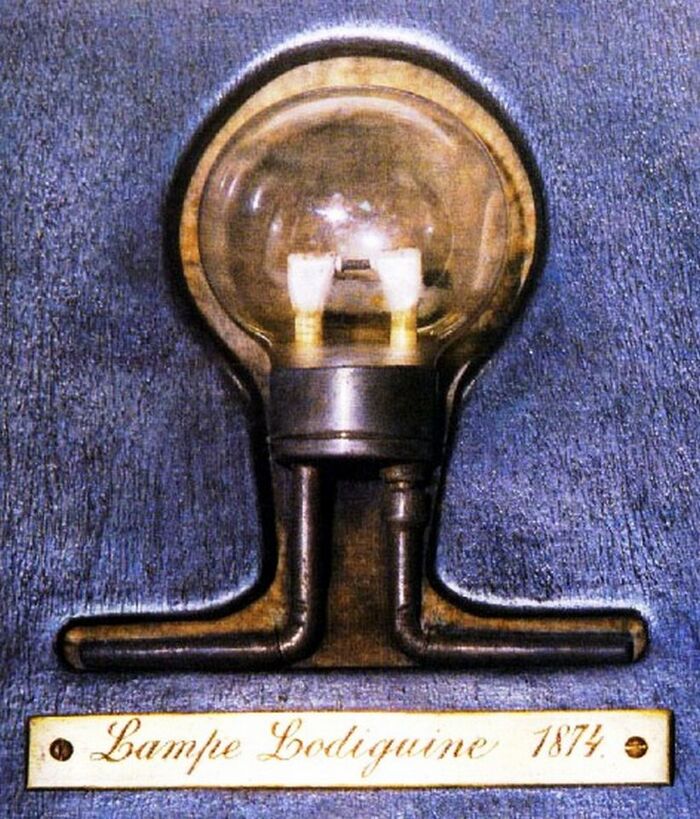

В октябре 1872 года, изобретатель публично продемонстрировал свою лампу и подал “прошение на привилегию” на “способ и аппараты дешёвого электрического освещения”. Его лампы включались параллельно на одно и то же напряжение и могли иметь разную мощность. А источником питания служил генератор постоянного тока.

Существенным недостатком ламп была их недолговечность: первые образцы работали всего 30-40 минут. Однако потом срок службы вырос до 700-1000 часов.

Окрылённый успехом, Лодыгин основал собственную компанию “Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К’”. И в 1873 году на Одесской улице Петербурга зажглись семь фонарей новой конструкции. В том же году Лодыгин получил патенты Австро-Венгрии, Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Великобритании, Швеции, Саксонии и многих других государств.

И только после этого 11 июля 1874 года Лодыгин получил российскую “привилегию № 1619”.

Казалось, новому предприятию “светит” огромный успех. Но талантливый изобретатель оказался бездарным бизнесменом. Вместо того чтобы заняться раскруткой гениального изобретения, компания увязла в рискованных биржевых спекуляциях. И прогорела столь же стремительно, как первые лампы накаливания.

Краху помогла и конкуренция: в 1876 году появились дуговые лампы Павла Яблочкова. Более мощные “свечи” Яблочкова произвели сенсацию не только в России, но и во всем мире. Надо отдать должное Яблочкову, он сразу признал, что за лампами накаливания будущее, и, презрев все законы бизнеса, даже начал оказывать конкуренту помощь.

Но для Лодыгина время было безнадежно упущено, потому что к концу 1870-х у него появился мощный конкурент за океаном - Томас Эдисон.

Их патентное соперничество могло бы составить основу захватывающего романа. Эдисон тоже создал свои лампы накаливания и первым наладил их промышленное производство. Правда, получается, что саму идею он позаимствовал у русского изобретателя. В 1877 году за океан отправилась российская военно-морская делегация, и лейтенант Хотинский продемонстрировал Эдисону лампочки своего друга. Впоследствии он горько раскаялся в этом поступке.

Спустя два года Эдисон провел первые опыты со своей лампой накаливания, где угольный стержень был заменен более эффективной угольной нитью. В январе 1879 года Эдисон подал заявку на лампу с угольным электродом в патентное бюро США. Одновременно он потребовал запрета на изготовление подобных ламп в Европе. Суд в Париже, где в то время работал Лодыгин, отклонил требование. Но это не остановило американца. Эдисон создал собственную электротехническую фирму и начал планомерно модифицировать лампу накаливания.

А в это время наш изобретатель неожиданно увлекся идеями революционеров-народников и провел три года в их общине в Туапсе. Вернувшись в Петербург, он снова занялся лампами, которые наконец-то получили признание на родине. Особенно удачным оказался вариант лампы с инертным газом и нагревательным элементом в виде спирали. За участие в Венской электротехнической выставке 1884 года, где его лампы произвели фурор, Лодыгин получил орден Станислава III степени. Но вскоре в России начались массовые аресты народников, изобретатель срочно уехал во Францию.

Там он женился на немецкой журналистке, которая родила Лодыгину двух дочерей. Семья редко видела отца дома: не покладая рук он трудился и во Франции, и в США, где работал на главного конкурента Эдисона Джорджа Вестингауза. Руководил строительством заводов и первых метрополитенов, изобрел множество бытовых приборов: электропечь, аппарат для сварки и резки металла. На его счету и привычные теперь всем вилка и розетка.

И все эти 20 лет он упрямо совершенствовал свою лампу, не желая уступать пальму первенства Эдисону. Лодыгин буквально "бомбардировал" патентное бюро США новыми заявками - на лампочки с нитями из осажденного углерода, из растительных волокон с пропиткой фтористым бромом и добавками кремния и бора (патенты получены в 1893 году), на лампы с нитью из железа, платины, вольфрама, молибдена, осмия, иридия (патенты 1897-го).

Но соревноваться с Эдисоном в области патентного "крючкотворства" и на его же поле - дело немыслимое. Выждав, пока истекут сроки рассмотрения лодыгинских заявок, американец получил патент на лампу накаливания с электродом из бамбука и тут же начал промышленное производство.

После многочисленных "мытарств" и судебных тяжб в 1906 году Лодыгин продал свой патент на лампу с вольфрамовой нитью компании General Electric, в которую к тому времени влилась фирма Эдисона. Продал фактически за гроши, даже не попросив процентные отчисления с продаж. Денег хватило лишь на переезд семейства в Россию. До самого начала Первой мировой войны Лодыгин преподавал в Электротехническом институте и занимал высокий пост в строительном управлении Санкт-Петербургской железной дороги.

Начавшаяся война заставила изобретателя вновь вернуться к авиационным проектам. Он направил в военное ведомство заявку на “цикложир” - электрический летательный аппарат вертикального взлёта с винтами в виде огромных колес, у которых вместо спиц множество лопастей, как в вентиляторе.

Для того времени проект казался утопическим. Окажись военные чиновники прозорливее, возможно, Лодыгин стал бы отцом вертолётостроения.

После Февральской революции Лодыгин окончательно уехал в США, но так и не смог найти себе достойного применения: все перспективные направления в электротехнике занял вездесущий Эдисон. А приглашение из России участвовать в осуществлении плана ГОЭЛРО пришло слишком поздно. Александр Николаевич уже не вставал с постели и умер в марте 1923 года, так и не узнав, что в СССР его избрали почётным членом общества русских электротехников.

Лампа накаливания - технология 22 века

У неё в отличии от светодоиодных нет мерцания, вообще. У неё в отлии от светодиодных полный цветовой спектр + инфракрасное излучение - всё это полезно для здоровья (не только зрения, а всего организма), лампы накаливания стоят дешевле светодиодных, лампы накаливания устроены проще чем светодиодные. Один минус - кушают побольше электричества, но на это похуй, мне дороже моё здоровье и здоровье моей семьи, а экономные - экономьте )

Кандолюминесценция в лампах накаливания

Наткнулся тут на пост с описанием керосиновой лампы с калильной сеткой. Как работает газовая мантия накаливания

Так вот, к чему я веду - может есть тут специалисты, которые знают почему этот эффект не используется в лампах накаливания? Процент ИК излучения там огромный, не мешало бы часть в видимый спектр перетащить.

Вызываем радугу

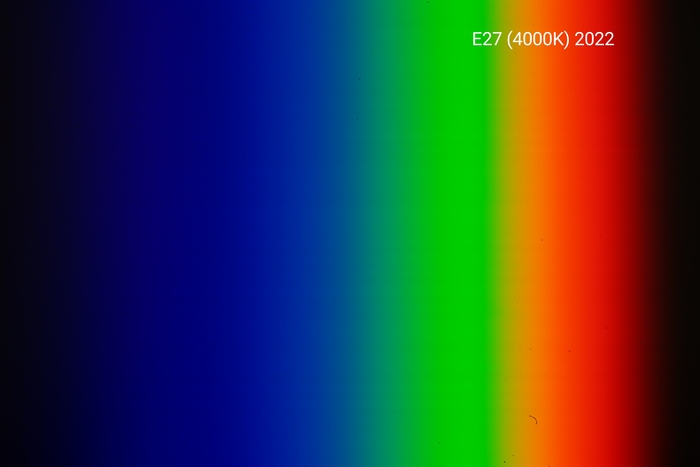

Дело было вечером... В школе на физике нам такое не показывали, предлагали верить картинкам в учебнике, хотя со времён Ньютона прошло сверх много времени, решил попытался повторить в современных реалиях. И так, есть камера с открытой матрицей, есть призма...

Ещё нам нужен источник света и очень желательно, чтобы он был точечный. Набрал несколько разных лампочек и фонариков, сделал щелевой зазор из подручных материалов, не знаю какой оптимален, но как мне показалось 2-3 мм самое то, меньше - падает яркость, больше - появляется паразитная засветка белым цветом по центру кадра. Источник располагал в 4 метрах от зазора, прятал в глухую коробку с отверстием 1 см, дабы нейтрализовать фоновый свет в комнате и создать подобие луча, сам же зазор от призмы расположен в 20 см.

Ниже картинка расщепления света с обычной лампы накаливания

А это "радуга" свежей светодиодной лампы Navigator из их топовой линейки Supervision. Как видно, он довольно схож с лампой накаливания, по крайней мере в видимом спектре

А это тоже светодиодная лампочка начальной ценовой категории, тут виден провал между зелёным и синим цветом, сам же синий локализован в одной области, тогда как у лампы накаливания и supervision он размазан, а вот желто-оранжевая область выглядит чуть лучше чем у топовой навигатор

Тут же старая светодиодная лампочка с 4000К 2016 года, провал между синим и зелёным ещё больше.

Этой с/д лампочке теплого цвета почти 10 лет, из которых она едва отработала гарантийный срок и умерла, после починки просто лежала без дела. Виден максимум в теплой области,

Далее идут фонарики. Холодный Sofirn SC31pro

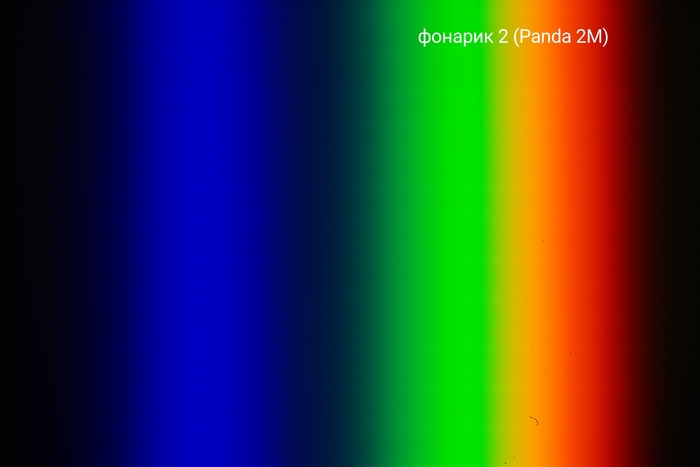

Уже старенькая Panda 2M от ЯркийЛуч, довольно широкая темная область между синим и зелёным

Это же кастомный фонарик на каком-то китайском кристалле, светит очень нейтральм белым цветом, я бы даже сказал серым

Субъективный вывод: кристаллы светодиодов за последние время подросли в плане спектра, в сравнении с ранними изделиями, но до лампы накаливания не дотягивают

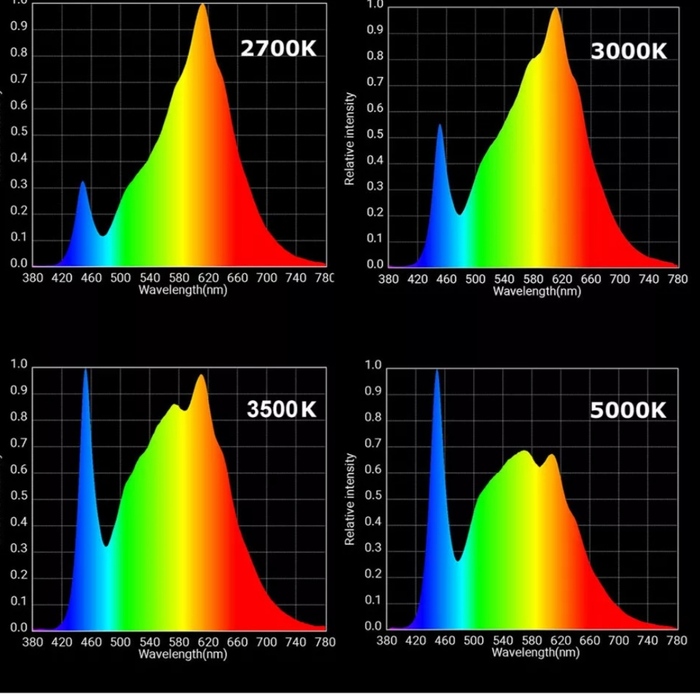

Да, эти картинки не совсем информативны, возможно с помощью какой-то программы их можно прогнать в графический вид, что-то типа такого

При проведении опытов не было зафиксировано какого-либо негативного воздействия на традиционные ценности и духовные скрепы