Константин XI. Падение Константинополя

«Будьте бесстрашными! Мы были избраны, чтобы защитить этот город, который Константин Великий воздвиг из праха. Мы - защитники, которые охраняют Европу от мусульманского бича почти тысячу лет!»

Он знал, что погибнет. Он столкнулся с такими трудностями, с которыми никто из нас не сталкивался. Но он сказал врагам «Нет!»

Ответ на пост «Когда Рим стал Византией»1

Автор поста показывает трансформацию идеи Римского гражданина в идею гражданина Царствия небесного. Якобы именно это позволило Римской империи просуществовать так долго. Я бы добавил, что Империя существует и до ныне, с той же самой идеей. В Вашингтоне Белый дом находится рядом с Капитолием на капитолийском холме, а Капито́лий — это один из семи холмов, на которых возник древний Рим.

Но есть, как говорится, один нюанс:

"Учение Христа для государства есть смерть.

Чтобы сохранить себя и не быть раздавленным Евангелием, государственная дипломатия оградила себя от Христа благодарным церковным духовенством. То же самое и в католичестве. Чтобы своим преступным отношением против Христа не вызвать протест и не оттолкнуть от себя более чутких и более зорких христиан, государственная дипломатия совместно с правящим духовенством дали всему христианскому миру бесчисленное количество разных внешних святынь.

С этой целью они создали великолепные храмы, внесли дивное церковное хоровое пение, ведут самое пышное церковное служение и т.д. Все это делалось и делается с той целью, чтобы всем этим заменить христианам их истинного живого Христа и Его евангельское учение. Ничего нет страшнее и опаснее для государства, как если бы люди жили учением Христа. Современное государство самый ярый и жестокий враг Христу, а второй его враг, нисколько не уступающий по своей жестокости и коварству государству, само продажное и торгующее Христом духовенство.

...

Если же находим, что для нас государство, церковная наша власть, народный почет, человеческая слава, сан чины, ордена, сытая беспечная жизнь, богатство, деньги и т. д. дороже и выгоднее Христа, то, значит, мы представляем из себя не только не христиан и не христианских пастырей, но какое-то церковное скопище одних предателей Христа и самых гнусных Его изменников.

...

В своей исповеди я с ужасом отвертываюсь от современного языческого христианства, в коем не только нет живого Назаретского Христа, но, что страшно, которое во всех своих отношениях ко Христу совершенно враждебно Ему.

...

Первые христиане верно различали, что принадлежит кесарю и что Богу Они знали, что кесарю принадлежат только деньги и принадлежат лишь потому, что на них значится его образ и вырезанная надпись.

Человек же не принадлежит кесарю, он, как носитель образа и подобия Божия, принадлежит только одному Богу; христианин же есть прямая собственность Христа. Он есть цена Крови Христовой.

Поэтому никакая земная власть не вправе заявлять свои права на человека, а тем паче на христианина. Так смотрели первые христиане на жизнь человеческую. За такую богоподобную жизнь и религиозное свое мировоззрение христиане первых трех веков у земных кесарей не оставались без наказания. На них обрушивалась вся лава земной власти. Одни из них сгорали на кострах, другие же, как скошенные колосья, падали от меча; иные на крестах, столбах, виселицах, в рудниках, заточениях, каторжных работах, ссылках погибали сотнями тысяч.

С того времени, как сатана искушал Христа в пустыне, прошло ровно три века, и вот дьявол снова берет ту же самую идею третьего искушения Христа и чрез Константина Великого в виде знамения Креста Господня на небе предлагает её всему христианскому миру с победным лозунгом “Сим победиши”. На сей раз дьявол восторжествовал, да и было на чем ему торжествовать.

Увы! Христиане четвертого века не устояли перед соблазном этой дьявольской идеи, они слепо обманулись, с открытыми объятиями приняли ее за откровение неба и вследствие этого подверглись провалу. С этого момента закончились златые дни христианской жизни. Наступила новая эра жизни, когда последовало быстрое превращение христианства из первоначальной свободной религиозной жизни в строго государственное христианство. С этого момента (ужасное явление в истории Церкви) последовало быстрое слияние Христа с идеей земной власти кесаря, Царства Божия с царством мира сего. Церкви с национализмом, общественного церковного служения с языческим обоготворением имущих власть сильных земли. Слияние это фактически и исторически свершилось в тот роковой момент, когда епископы того времени решились на неслыханное дело.

В 314 году они (в угоду ли Константину Великому - этому язычнику в христианской маске или из своих личных корыстных расчетов) в Арле созвали церковный собор и на этом соборе (страшно подумать) предали анафеме всех, кто из христианских религиозных принципов отказывается служить в армии.

Факт совершен. Синедрион иудейской церкви заменен представителями христианской Церкви, Пилат — Константином Великим, Голгофа - христианской войной, Евангелие отвергнуто, живой Христос снова осужден на смерть.

Если бы мне доказали, что собор этот вовсе не выносил подобного постановления о войне и он, как поместный, не мог быть решающим органом всей Церкви Христовой, то я бы и тогда не успокоился душой, не успокоился душой потому, что не было и нет церкви, которая бы со времен Константина Великого не воевала бы.

В настоящее время все представители всей мировой христианской Церкви не только вдохновляют и поощряют всякую войну, но они даже от лица самой Церкви Христовой возводят ее в религиозный христианский культ, например: военные чудотворные иконы, святых, покровительствующих войне, молебны и молитвы о победе врагов и т.д.

Они от лица той же самой Вселенской Церкви через Причащение Святыми Тайнами идущих в бой солдат посылают и Самого Христа убивать людей и быть Самому убитым. Может ли быть что кощунственнее этого? Не Голгофа ли это для Христа? Как только христиане четвертого века приняли войну и сделались государственными христианами Константина Великого, то с того момента прекратились и гонения на государственных христиан.

Прежде мир ненавидел их, гнал, мучил, “как граждан не от мира сего”, а теперь сами христиане своею исключительною дьявольскою жестокостью, по благословению духовных представителей Церкви Христовой, заливают весь мир человеческой кровью.

Без живой евангельской жизни и все церковные христианские догмы стали лишь достоянием ученых богословских диссертаций, вообще книг и только одних книг, а не самой жизни христиан. По той же самой основной причине распалась и самая вселенская христианская Церковь на несколько частей и каждая часть отрицает одна другую в верности своему Основателю.

Наконец, о, ужас! и Сам Христос с того момента, как Церковь стала государственным парламентом, стал самым жалким батраком на службе идеологии псевдо-христианских государств.

В настоящее же время сравнительно с прошлым весь мир пошел еще дальше против Христа."

(с) Архимандрит Спиридон (Кисляков). "Исповедь священника перед церковью"

Когда Рим стал Византией1

Поводом для этой статьи послужила очередная дискуссия на избитую тему - когда Римская Империя стала Византийской. Мы знаем точную дату гибели Империи, но до сих пор, часто повинуясь азарту, ломаем копья над вопросом, где же момент её начала. Прекрасно осознавая, что события такого масштаба происходят на отрезках времени, сравнимых по продолжительности с жизнями подчас не одного поколения, и что в лучшем случае корректным будет указывать лишь точки невозврата для процессов, формирующих эти события, плесну и я воды на эту мельницу.

Сам термин “Византия” был введён в оборот только в XVI веке, когда самой Империи уже сто лет как не было. А потому придерживаться данного термина я буду сугубо для того, чтобы не вносить путаницу.

Обычно, говоря о начале Византии как империи, отличной от Рима, оперируют следующими датами:

11 мая 330 года - дата основания Константинополя;

17 января 395 года - дата смерти Феодосия I, последнего императора, правившего Востоком и Западом одновременно;

4 сентября 476 года - низложение Ромула Августула, номинально последнего императора Запада, хотя в живых ещё оставался изгнанный, но не сломленный Юлий Непот, убитый в мае-июне 480 года.

Однако, есть и те, кто отсчитывает начало Византии от правления Юстиниана (527 - 565 гг.) или даже Ираклия (610 - 641 гг.), дескать, с приходом арабов Рим точно стал не тот. Иные даже указывают на времена иконоборчества или отвоевания Константинополя от латинян в 1204 году. Привёл для курьёза, хотя люди высказываются аргументированно и абсолютно искренне. Прийти к единому мнению в условиях такой разбежки дат нереально, потому что у каждого свои критерии, чем именно Византия отличается от Рима.

На всё это в гордом молчании взирают сторонники идеи что Рим был Римом на всём протяжении с 753 г. до н.э. и по 1453 г. н.э. Чисто технически они, возможно, даже более правы, нежели остальные, но вопроса это не снимает. Даже наоборот. Дело в том, что усреднённый климатический цикл оптимум-пессимум - это примерно 1350 лет между одинаковыми фазами. Ни одна из имперских структур не выдержала такой срок непрерывно - за исключением одной. Да, это Рим. Все остальные, даже государства Китая рушились и воссоздавались, зачастую не прожив и половины этого срока. Получается, что Рим - исключение? Однако, любое исключение лишь подтверждает наличие правила. Будем разбираться.

Главной идеей Рима от его основания было гражданство - набор прав и обязанностей по участию в общественной жизни полиса / цивиса и его обороне. Уточню. Я не утверждаю что идея первична. Я вообще далёк от спора о первичности идеи или материи, потому что есть информация и есть энергия, и они со временем подвергаются воздействию энтропии, имеющей свойство нарастать в замкнутых системах. Согласно теории самоорганизации, всё со временем становится хаосом, но из него же всё и возникает в процессе упорядочивания хаотических элементов. Поведение каждого человека рассчитать математически невозможно, оно хаотично, а вот поведение социальных структур, состоящих из отдельных людей, поддаётся расчётам, и чем крупнее структура, тем выше точность расчётов. Так вот, идея - это уникальная информация, которая упорядочивает энергию отдельных людей, входящих в социальную структуру. Говоря обычным языком, люди, являющиеся носителями идей, непременно пытаются их реализовать просто потому, что они таким образом поступают правильно в собственных глазах.

Эллины к идее гражданства подошли, не усложняя - земля внутри полиса даёт весь пакет гражданских прав. Иметь землю может только гражданин. Стать гражданином может только землевладелец. Замкнутый круг. Выселился из полиса - потерял гражданство. Завоевал чужой полис - получил головную боль. Так и промучались до Филиппа Одноглазого. Ну и Зевс с ними, не о них речь.

Римляне поступили иначе - не владение землёй давало гражданство, а гражданство давало право на участие во владении общественной землёй. Это сформировало замкнутый круг, породивший положительную обратную связь. Граждан, желающих получить землю, всегда было больше, чем доступной для раздела ager publicus - общественной земли, да ещё отцы сенаторы брали в аренду землю бесплатно и бессрочно. А где тогда ещё взять? Разумеется, у поверженных противников изымать вместе с прочими ценностями, лишней общественной земли не бывает.

Несомненной инновацией в подходе римлян к институту гражданства было то, что права, входящие в понятие гражданства, были разделены между собой и не давались пакетом, как это было в греческих полисах. Плебеи не были равны по объёму прав патрициям, но при этом все они были римскими гражданами, и их объём прав был иным, чем права латинов, италиков и членов остальных союзных или покорённых общин. Пока предоставляемые разным лицам и общинам права различались между собой по объёму, Рим всегда мог рассчитывать на лояльность одних при необходимости потушить недовольство других.

Идеальное “divide et impera - разделяй и властвуй”.

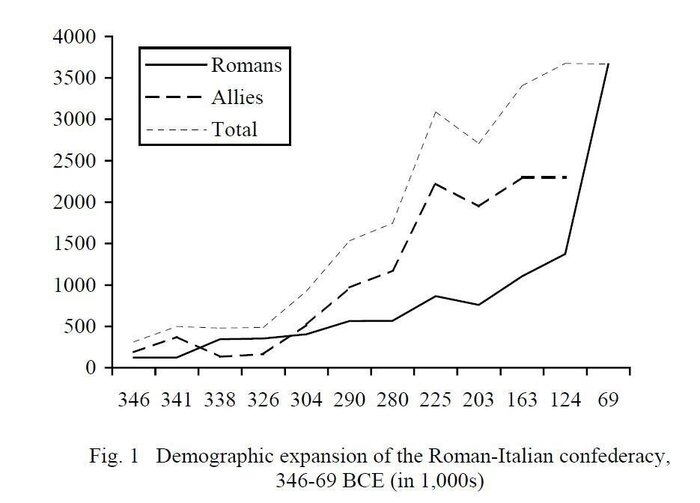

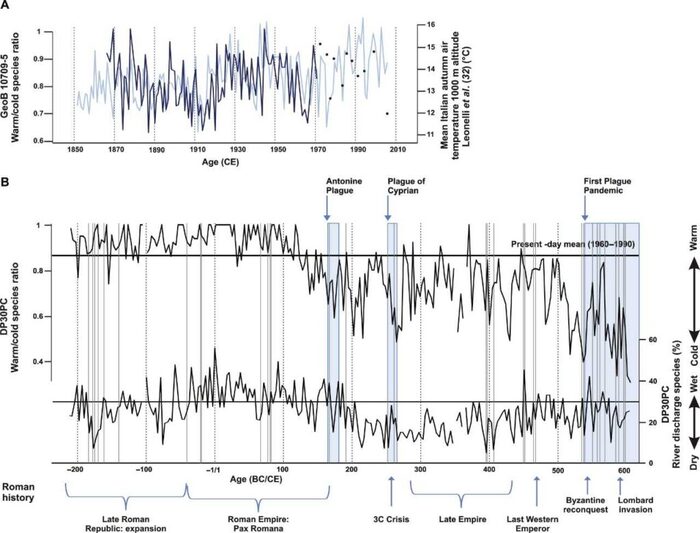

Пока Рим расширял свои пределы, а его структура разрасталась на ресурсах, предоставляемых завоевательными войнами, разнообразие включённых элементов шло только на пользу. Структура становилась устойчивее, и даже гражданские войны на протяжении почти века её не пошатнули. Но завоевательные войны в Средиземноморье сменились, начиная с конца I в. до н.э. логистическим адом войн в Месопотамии, за Рейном и Дунаем, подарив на рубеже I-II веков Риму, ставшему к тому времени Империей, золотоносную Дакию и плодородные Десятинные поля, которые было совершенно непонятно как защищать, а также многовековую борьбу с Парфией, а позже с Персией, которая по итогу закончилась трагично для всех участников. Каждая последующая кампания давалась сложнее предыдущих и требовала всё больших затрат и напряжения сил. На самовоспроизводство имперской структуры во всём её великолепии и разнообразии уходило всё больше ресурсов при том, что об энергоэффективности заботиться никому в голову не приходило - всё и так работало. Структура Рима подходила к пику своей упорядоченности, застыв на момент величия и дав блестящую эпоху Антонинов (96 - 192 гг.). При Антонинах же вектор развития Империи уверенно сменил свой знак с плюса на минус.

Нет смысла подробно останавливаться на борьбе за уравнивание прав плебеев и патрициев в VI - IV вв. до н.э., на Союзнической войне (91 - 88 гг. до н.э.), по итогам которой вся Италия получила римское гражданство, на выделении Римом в провинциях колоний, имеющих римское или латинское гражданство - всё это происходило в рамках общей тенденции всё большего распространения римского гражданства среди жителей Империи.

В 212 году история идеи римского гражданства завершилась. Эдикт Каракаллы предоставил гражданство всем свободным жителям Римской Империи. Радость, казалось бы. Так нет. Всеобщее римское гражданство означало что теперь все пригодны для военной службы и все должны платить налоги. Император Каракалла (211 - 217 гг.) стремился поправить финансовые дела Империи, охватив всех подданных налоговой системой, и увеличить базу для комплектования армии, поскольку в легионах имели право служить только полноправные римские граждане. А поправлять было что.

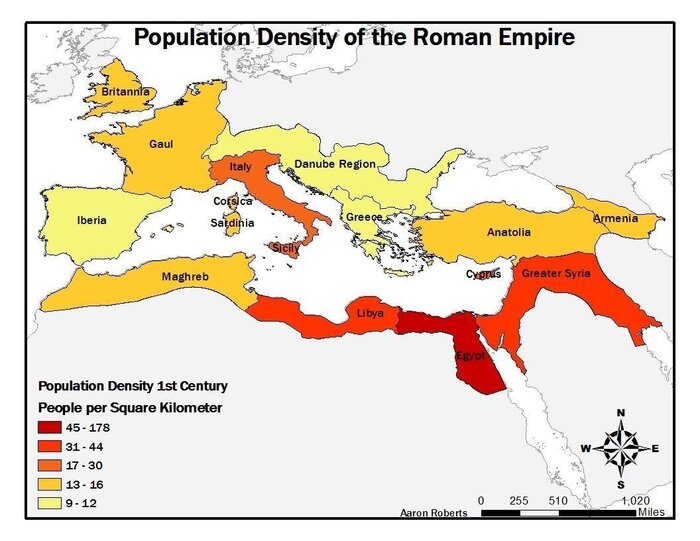

Антонинова чума - скорее всего, оспа - принесённая с Востока и прокатившаяся по Империи в 165-180 годах, сильно уменьшила численность населения, а с ним базу налогообложения и мобилизационный резерв. Из 55-65 миллионов населения Империи - столько было в лучшие годы - погибло, по разным подсчётам, от пяти до десяти миллионов человек, то есть 10-20% населения. В некоторых провинциях умерло до трети населения, в Риме умирало по две тысячи человек в день. Есть и более кровожадные цифры, но даже приведённые по минимуму - это каждый десятый. Вдумайтесь. Оглянитесь. Представьте.

Войны отца Каракаллы, Септимия Севера (193 - 211 гг.), подорвали финансовую систему увеличением жалования легионов и ограблением противостоявших ему провинций. Да ещё и климат стал стабильно ухудшаться, и это начало сказываться на сельском хозяйстве Средиземноморья уже на рубеже II-III веков. Поэтому причины для такого решения, несомненно, были, и не только перечисленные. Нам важно другое - идея римского гражданства в этот момент умерла, за неё больше не нужно было бороться. Гражданство стали просто выдавать. Мало того, что оно моментально обесценилось, так теперь оно несло с собой значительные издержки, не давая никаких преимуществ. На этом моменте можно ставить точку невозврата для старого Рима.

Далее закономерно последовал путь в никуда. Пятьдесят лет кровавого хаоса, названного эпохой солдатских императоров (235 - 284 гг.), в ходе которой каждый император старался навести порядок в Империи за максимально короткий срок, потому что у предшественников ничего не вышло, а время поджимает, да и варвары с персами ходят по Империи как у себя дома, и это всё ещё сильнее ухудшало ситуацию и загоняло Империю в гроб. Часто среди этих недолгих солдатских императоров встречались неординарные личности, вполне искренне пытавшиеся что-то исправить. Однако уже вовсю работала отрицательная обратная связь, при которой каждое действие только ухудшает ситуацию, потому что тратит и так уменьшающиеся ресурсы, отбирая их у процесса самовоспроизводства структуры. Бездействие, к слову, оказывало точно такое же действие, позволяя энтропии нарастать и увеличивать хаос. Император Галлиен (253 - 268 гг.) был, пожалуй, единственным, кто правил долго в это неспокойное время. Он отчаянно старался не влезать в авантюры и не лить римскую кровь понапрасну. Всё равно был убит.

Веселье усугубилось ещё одной эпидемией, известной как Киприанова чума 250 года - неустановленное заболевание, по симптомам похожее на лихорадку Эбола - она сократила население ещё на 15-25%. Она была более затяжной и разрушительной, нежели Антонинова чума, и длилась 20 лет. Для общества, где земледельцы составляли 90-95% населения, а расходы на содержание армии и при Антонинах составляли примерно 80% от бюджета Империи, цифры очень критичные. При этом стоит учитывать, что в большей степени убыль касалась той части населения, которая производила, а не потребляла ресурсы, что ещё более ухудшало положение бедных слоёв, снижая их реальные доходы. В свою очередь, это способствовало увеличению размаха эпидемий. В отличие от, например, средневековой Англии, сокращение числа работников не приводило к повышению их доходов, хотя стоимость зерна и земли снижалась. Кроме того, шло закрепощение крестьян и ремесленников, что позволяло собирать больше налогов, но мешало восстановлению экономики и повышению благосостояния людей. Эпидемии прореживали население, а выжившим приходилось поневоле выплачивать налоги и за себя, и за погибших, так как расходы государства только росли. Это каждый раз создавало стабильные условия для прихода новой, более сильной эпидемии.

Только Аврелиан (270 - 275 гг.) смог, наконец, в этих адских условиях не только Империю пересобрать, но и реформировать религию. Ресурсов, полученных им в ходе разграбления усмирения Востока, а также введения обязательного поклонения Непобедимому Солнцу оказалось достаточно, чтобы имперская структура смогла на время остановить дальнейшее сползание в хаос.

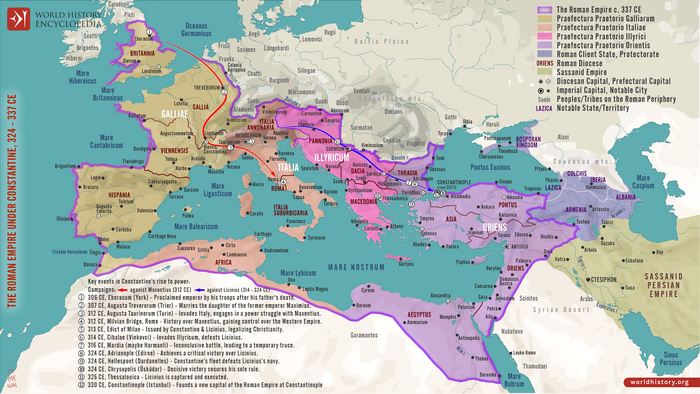

Наконец, Диоклетиан (284 - 306 гг.) провёл реформы, до неузнаваемости изменившие Империю. Любая структура при сокращении ресурсной базы будет либо требовать упрощения, что снижает затраты на её воспроизводство, либо сколлапсирует. Диоклетиан смог упростить структуру Империи за счёт унификации, не допустив коллапса. Доминат (так стал называться режим управления в Империи от обращения "dominus et deus - господин и бог") под его руководством унифицировал права общин, входящих в состав Империи, фактически уничтожив их автономию, превратил легионы из автономных боевых единиц в привязанные к логистике полевые и пограничные войска, которым помимо денег нужно было много чего, и это снижало шанс бунта, и расширил аппарат чиновников, особенно фискалов, унифицировав выпуск монеты (и попортив её в очередной, далеко не первый, раз), и вот так, фактически в режиме ручного управления, дал Империи передышку. Насколько хватило бы того запаса, который смог обеспечить этот гений кризисного менеджмента, мы уже никогда не узнаем.

После добровольного ухода Диоклетиана от власти в 306 году всё совершенно предсказуемо пошло не так. Цезари и Августы начали передел власти, который стал бы просто очередным этапом на пути Империи к гибели, если бы не цепочка событий, запущенная группой бродячих проповедников на Востоке ещё во времена императора Тиберия. Кстати, первым, кто легализовал последователей этого учения, был не Константин (306 - 337 гг.), прозванный позднее Великим и Равноапостольным, а Галерий (305 - 311 гг.). Константин оказался на этом пути последовательнее, расчётливее и дальновиднее.

Миланский эдикт, изданный в июне 313 года, стал логическим продолжением Сердикийского эдикта, выпущенного императоромГалерием 30 апреля 311 года. Сердикийский эдикт легализовал христианство и разрешал отправление обрядов при условии, что христиане будут молиться о благополучии государства и императора. При этом эдикт 311 года не давал христианам в целом того, что они просили, обнулив тот эффект, на который рассчитывал Галерий. В частности, христианам не были возвращены изъятые при Диоклетиане культовые сооружения (храмы, кладбища, памятники) и иное имущество. Не были также оговорены компенсации за уничтоженные памятники, храмы и драгоценности.

Полный текст Миланского эдикта до нас не дошёл, однако он цитируется ритором Лактанцием в его труде “О смертях гонителей”. В соответствии с Миланским эдиктом все религии уравнивались в правах. Таким образом, культ Непобедимого Солнца терял роль официальной религии. Эдикт особенно выделял христиан и предусматривал возвращение христианам и христианским общинам всей собственности, которая была у них изъята во время гонений. Эдикт также предусматривал компенсацию из казны тем, кто вступил во владение собственностью, ранее принадлежавшей христианам, и был вынужден вернуть эту собственность прежним владельцам.

То, что мы привычно называем римским язычеством, во времена Диоклетиана и Константина таковым уже давно не являлось. Именование Sol Invictus - Непобедимое Солнце - применялось, как минимум, к трём различным божествам в тогдашней Империи - к Элагабалу, ведущему происхождение из сирийской Эмесы (семейный бог семьи Северов, точнее, её женской части), к Митре, пришедшему с Востока и связанному со справедливостью, договором и солнечным светом, и к старому доброму римскому Солу. Эпитет Invictus применялся к Митре в личных надписях, сделанных его почитателями. Также он употреблялся применительно к Марсу.

Практиковался и более ранний, аграрный культ Sol Indiges - про него вообще мало известно, упоминаю просто для статистики.

Император Аврелиан ввёл официальный культ Sol Invictus после побед на Востоке, учреждая бога Солнца в качестве главного божества Империи. Именно Аврелиан стал первым носить корону с исходящими солнечными лучами. Он основал коллегию понтификов и посвятил Непобедимому Солнцу храм в 274 году. Культ Непобедимого Солнца был главным официальным культом к началу IV века.

В легионах, где политика индивидуальной свободы вероисповедания засвидетельствована личными надписями на гробницах и приносимыми клятвами во всех уголках Империи, кроме военных лагерей, единственным официально допущенным восточным культом, вероятно, со времён правления Аврелиана, и совершенно точно при Константине, был культ Непобедимого Солнца.

Обращаю внимание, официальный римский пантеон пытались реформировать ещё Северы. Та же самая попытка упрощения структуры Империи для её сохранения. А ещё это попытка, возможно, неосознанная, привить новую идею вместо умершей идеи гражданства. Почему идея религиозная? Так ведь жизнь для жителей Империи ухудшалась, а как говорил Айзек Азимов: “обездоленные более религиозны, чем довольные жизнью”. Когда люди испытывают постоянный стресс, дискомфорт, неуверенность в завтрашнем дне, они более склонны к обращению к мистике или религии. Психологи вывели эту закономерность давно, и она не должна нас удивлять. А жители Империи, как мы видели, стресса и дискомфорта хлебнули сполна. Я про тех, кто выжил среди эпидемий, постоянных грабежей со стороны озверевших легионов, которым не платили жалование годами, нашествий варваров и персов, разорения провинций императорами, наводившими порядок и непременно следовавшего за всем этим голода. По этой же причине религиозные реформы часто идут впереди прочих реформ - религия даёт людям уверенность, а власти - возможность провести нужные новации. Без реформы Аврелиана могло попросту не быть реформ Диоклетиана и Константина, так же, как без реформы Католической Церкви Григория VII [1] - Крестовых Походов, без реформ кардинала Сиснероса [2] - Золотого Века Испании, а без российских церковных реформ XVII века - победы при Полтаве.

Говоря о христианах, нужно иметь в виду, что при всей нелюбви к ним со стороны Империи, никакой сознательной подрывной деятельности со стороны христиан не проводилось. Вообще никакой. Платили налоги, жили как все, растили детей. Но при этом наглухо игнорировали всех богов, кроме Христа. С точки зрения римских законов, предъявить христианам было нечего, радоваться - тоже нечему, потому что религия была делом государственным. В наше время такое поведение называется гражданским неповиновением. Римляне об этом явлении не знали и средств борьбы с ним не имели.

По мнению политолога Гарвардского университета Эрики Ченовет, гражданское неповиновение - это не только моральный выбор, но и самый мощный способ формирования мировой политики. Изучив историю сотен революций, произошедших в разных странах за последние 100 лет, исследовательница пришла к выводу, что мирные протесты вдвое чаще достигают своей цели. И хотя точная динамика зависит от многих факторов, как выяснила Ченовет, для серьёзных политических изменений требуется активное участие около 3,5% населения. "Ни одна политическая кампания, достигшая этих магических 3,5% участников на своем пике, не проиграла", - отмечает Ченовет. Даже эта цифра бывает избыточна: на майдан в Киеве в 2013 году вышло по разным оценкам от 200 тысяч до полумиллиона человек, что составляло менее 1% населения страны, в Египте в 2011 году на площадь Тахрир вышло около четверти миллиона человек, что составляло менее 0,5% населения.

Ещё раз выделю этот момент. Как только количество участников достигает 3,5% всего населения, успех мирного протеста становится неизбежным.

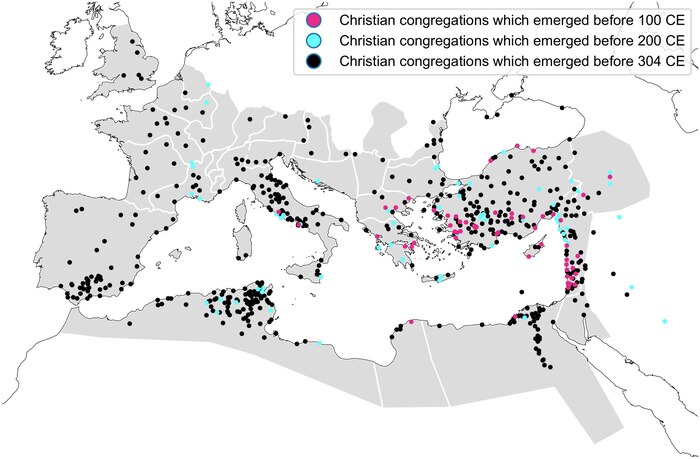

Христиане в Римской Империи во времена Константина составляли около 10% (десяти процентов) населения Империи, состоявших из людей достаточно мужественных, чтобы исповедовать религию, за которую можно попасть к зверям в амфитеатр или просто в руки палача. Мог ли Константин если не знать, то хотя бы интуитивно понимать масштаб возможных неприятностей для Империи, буквально стоящих у порога? Благодаря подозрительности Диоклетиана, Константин провёл фактически заложником часть молодых лет при дворе в Никомедии, где христиан было предостаточно, и даже жена Диоклетиана и его дочь, жена Галерия, были христианками. Поэтому оценить потенциал христианства он мог ещё тогда.

Попробуем взглянуть на потенциал христианства с точки зрения математики и увидеть то, что вполне мог увидеть Константин.

В книге Деяний Апостол Пётр произносит проповедь в день Пятидесятницы. Благодаря силе своей речи Пётр обращает в веру три тысячи человек. Через несколько глав он обращает ещё пять тысяч человек. И ещё глава, и ещё "множество". "Господь ежедневно прилагал к церкви спасаемых". (Деян 2:47б) Если бы такими темпами христианство действительно распространялось, оно должно было стать политическим и культурным стержнем Империи задолго до IV века нашей эры. Например, во время проповеди Петра население Иерусалима составляло от 20 до 75 тысяч человек - то есть за долгие выходные апостол смог обратить от одной шестой до половины города, что маловероятно. Прибегнем к реальным цифрам.

Современным аналогом этой раннехристианской проповеди можно считать деятельность церкви мормонов - в первые годы своего существования мормонизм распространялся со скоростью вируса, а в последнее время темпы замедлились. Однако в среднем мормонизм рос с постоянной скоростью - как ни странно - около 40% за десятилетие, всего с шести членов в 1829 году до более чем 16 миллионов к 2020 году. Теперь применим эти цифры к раннему христианству и посмотрим что получится.

Барт Эрман, библеист, специалист по раннему христианству, предполагает, что к 60 году н.э. в Империи была тысяча христиан. При темпах роста примерно 40% за десятилетие к 100 году будет от семи до десяти тысяч христиан в год. Другими словами, из этой первоначальной тысячи каждые 100 христиан должны будут ежегодно обращать в свою веру три-четыре тысячи человек.

30 год н.э. - 20 христиан

60 год н.э. - от 1 до1,5 тысяч

100 год н.э. - от 7 до 10 тысяч

150 год н.э. - от 30 до 40 тысяч

200 год н.э. - от 140 до 170 тысяч

300 год н.э. - от 2,5 до 3,5 миллионов

400 год н.э. - от 25 до 35 миллионов

“Для тех, кто не занимается статистикой, эти цифры, особенно ближе к концу диаграммы, могут показаться невероятными. Но на самом деле они просто результат экспоненциальной кривой" - пишет Эрман в своем "Триумфе христианства". Можно заметить, что цифры Эрмана не совсем совпадают с показателем 40% за десятилетие. Это потому, что он пытался учитывать сложные реалии истории - катаклизмы, убыль населения, гонения.

При расчётах использовался тот же самый принцип, что и у сложных банковских процентов. Вы вкладываете немного денег и получаете проценты. Вскоре вы будете получать проценты не только на первоначальную сумму, но и на свои проценты. Этот комбинированный эффект увеличивает ваши инвестиции ускоренными темпами. Точно так же человек, обращённый сегодня, может проповедовать в следующем году и через год, приводя новых членов, которые, в свою очередь, могут привести еще больше. Математика показывает, что в принципе христианство могло собрать достаточно последователей, чтобы стать доминирующей политической и культурной силой в Риме к 400 году нашей эры - с Константином или без него.

Теперь о главной новации христиан - миссионерстве. Может показаться, что религия подразумевает миссионерство, но для Древнего Мира это было не так. Терпимость древних культов по принципу "живи и дай жить другим" по отношению к другим богам делала миссионерство бессмысленным. Кроме того, не было никакого реального стимула для обращения. Боги не вели подсчёт душ, а если человек не облажался по-крупному, его ждала эгалитарная загробная жизнь - при условии, что в неё вообще верили. Христиане же утверждали, что конец света приближается и скоро наступит. Тем более, что события III века в Империи достаточно сильно способствовали христианской проповеди.

Христиане, согласно заповеди, любили своих ближних, как самих себя и проводили евангелизацию, дабы и их ближние могли наслаждаться райскими плодами в вечности. Обращение в свою веру стало делом первостепенной важности. Но вместо массовых обращений (чреватых гонениями) христиане распространяли Евангелие через социальные связи письмами и из уст в уста - соседям, коллегам и членам семьи. Это изменило математику религиозной жизни в Средиземноморье. Вера превратилась в игру с нулевой суммой. Каждый новообращенный христианин - минус один язычник. При этом христиане, по сути, самоустранялись из общественной жизни Империи - им не было пути ни в госаппарат, ни в армию, потому что там нужно было приносить жертвы Гению императора и кому ещё укажут, а это неприемлемо, ибо лишает жизни вечной. Рост числа христиан в Империи медленно, но верно обескровливал Империю, обрекая её на кадровый голод и ещё большую нехватку мобилизационного резерва. Оцените момент, вымывание христиан из общественной жизни Империи происходило на фоне стабильной убыли населения, то есть фактически на шее Империи получилась двойная удавка.

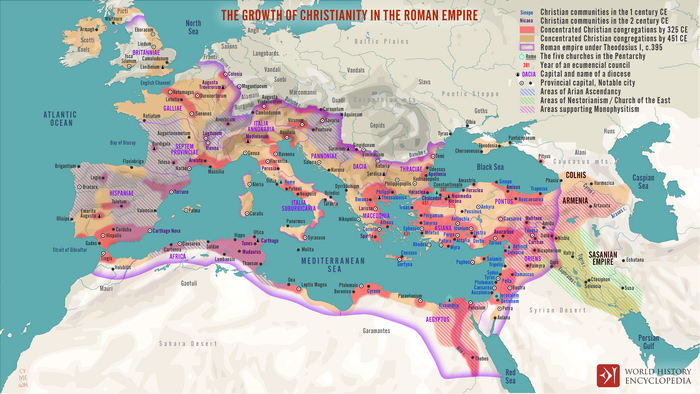

Константин использовал в борьбе за единовластие старый добрый принцип: “Если не можешь победить, возглавь”. Тем более, что он мог видеть своими глазами, как после гонения Диоклетиана - самого методичного и кровавого за всю историю гонений на христианство - число христиан только возрастало. Он, скорее всего, понимал что делал, объявляя свободу вероисповедания. Первый Вселенский собор, проведённый в Никее, дал образец упорядочения структуры Церкви, и, несмотря на споры о природе Христа, которые сотрясали не только Церковь, но и Империю регулярно и не утихали до начала эпохи иконоборчества в VIII веке, церковная структура смогла сохраниться даже там, где власть Империи заканчивалась или даже не начиналась. Императоры как верховные понтифики (эту должность они носили ещё со времён Августа) теперь принимали деятельное участие в процессе встраивания христианства в нормальную жизнь Империи. Миланский эдикт 391 года, изданный императором Феодосием I (378 - 395 гг.) и объявивший всякое жертвоприношение и все религиозные обряды в языческих храмах преступлениями против императора, за которые полагались денежные штрафы и конфискация имущества, на самом деле констатировал положение вещей, при котором более половины населения Империи, причём наиболее социально активные, были христианами.

Выход христиан из тени спровоцировал смену элит в рамках действующей государственной структуры, созданной Диоклетианом. Теперь императоры не просто принимали участие, а организовывали и финансировали Вселенские соборы, утверждали, хоть и не всегда удачно, вероучения, создавали одни ереси и боролись с другими. Отныне принадлежность к Церкви стала трансформированной идеей гражданства - только теперь имелось в виду гражданство небесное. Христиане, оставаясь римскими гражданами, несли в себе совершенно иной набор ценностей, зачастую несовместимый со старыми римскими добродетелями. Церковь вдохнула новую жизнь в Империю, которая теперь принадлежала её последователям, и подарила ей ещё тысячелетие. Теперь не мечи легионеров, но проповедь приносила идею Рима даже туда, где не ступала нога римского солдата. И даже теряя провинции и изгоняя еретиков, Империя расширяла ареал христианства от Ирландии до Китая.

Миланский эдикт спас именно Империю, а не Церковь. Это было признанием одного из самых удивительных завоеваний в истории. Гражданский протест длиной почти в три столетия не оставил Империи шансов на победу. Это завоевание не было бескровным, хотя в нём проливалась не кровь солдат на поле боя, а кровь мучеников, но это было полноценное завоевание. В результате получилась не смена государства, но коренная его трансформация при сохранении внешних форм и атрибутики власти и определённо, хоть и не сразу, самосознания жителей. Структура Империи смогла продолжиться дальше своего естественного цикла, а, точнее, плавно перетечь в обновлённую структуру именно благодаря завоеванию Империи Церковью. При других раскладах Империя имела все шансы не устоять, что на рост численности христиан и существование Церкви не повлияло бы, вероятнее всего, никак, однако мир мог быть совсем иным.

Летом 313 года в Милане Константин сделал выбор, достойный считаться моментом рождения новой империи.

Примечания:

[1] Григорий VII - Папа Римский (1073 - 1085 гг.), ввёл обязательный целибат для священников, укрепил церковную структуру выведением её из-под юрисдикции любых местных властей, а также установил право инвеституры, то есть назначения иерархов и аббатов руководством Церкви, а не мирскими властями. Именно в ходе борьбы за инвеституру приходил к Папе Григорию в замок Каносса на покаяние отлучённый от Церкви Император Генрих IV. Фактически Григорианские реформы установили в Европе примат Церкви над светской властью вплоть до эпохи Реформации.

[2] Франсиско Хименес де Сиснерос (ум. 1517 г.) - Кардинал, Архиепископ Толедский, Примас Испании, Великий Инквизитор Кастилии, Канцлер Кастилии, регент Кастилии и Арагона после смерти короля Фердинанда Католика. Будучи представителем нищенствующего ордена францисканцев, провёл беспощадную борьбу с продажностью и распущенностью духовенства, беспощадно изгоняя из духовного сана виновных. Открыл университет, известный сейчас как Мадридский Университет Комплутенсе. Способствовал превращению испанской Церкви в инструмент Конкисты. Реформы Сиснероса смогли консолидировать испанское общество и тем обеспечить ему столетие имперского величия, известное как Золотой Век Испании.

В статье использованы материалы:

David Robson. The '3.5% rule': How a small minority can change the world.

Karin A. F. Zonneveld, Kyle Harper, Andreas Klügel, Liang Chen, Gert De Lange and Gerard J. M. Versteegh. Climate change, society, and pandemic disease in Roman Italy between 200 BCE and 600 CE.

Kevin Dickinson. How Christianity conquered Rome through simple math.

Kyle Harper. People, Plagues, and Prices in the Roman World: The Evidence from Egypt.

Лактанций. О смертях гонителей.

Марк Гальперин. Сколько людей нужно для революции?

UPD:

В тексте опечатка. 1261, а не 1204 год.

История нашего мира в художественной литературе. Часть 75. «Елена»

Всем привет!

Вот мы плавно и переходим к IV-му столетию нашей эры. И я обещала закрыть прошлый век, но вышло не совсем, потому что в сегодняшнем произведении дело начинается всё-таки в конце III-го, и повествование вскользь ведется о тех событиях от времени правления Аврелиана до времени правления Диоклетиана с его системой тетрархии, о которых я, к счастью, уже довольно подробно поведала раньше (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 73. «Серебряная ветвь» ). Поэтому сегодня уже мне ничто не мешает рассказать о том, что было дальше.

А дальше наступило время великих перемен в Римской империи. Тысячелетний порядок, царивший в ней, хрустнул и начал рассыпаться. И началось всё с того самого Констанция Хлора, точнее с его первой жены, Елены, и их общего сына, Константина.

(Собор Святой Софии был основан при Константине же, в 324-м году, как и некоторые другие знаменитые здания этого года. Я хотела найти хорошую реконструкцию примерно тех времен, но лучше этого ничего не нашла)

Констанций I Хлор был в 293-м году объявлен цезарем, а уже в 305-м стал императором (августом) и, сам того ещё не зная, основателем новой династии (Константинов). Его соправителем, как и задумал Диоклетиан, стал Галерий (август в 305-311). Но такой порядок вещей продлился всего около года, потому что в 306-м году внезапно взял да скончался Констанций, выразив желание сделать преемником своего старшего сына, Константина, который в этот момент находился в Никомедии у его соправителя. Вот тут-то, видимо, всё и начало идти по одному месту. Потому что реальным его преемником должен был стать Флавий Север (цезарь в 305-306 и август в 306-307). А вторым цезарем объявлен был Максимин Даза. Короче, обстановка сложилась нездоровая, потому что и Констанций, и его сын были очень популярны, и представляли угрозу для реальных планов Галерея и других, кто только поддакивал Диоклетиану, а на самом деле давно жаждал, как встарь, прибрать всю власть к своим рукам.

Константин после смерти отца в итоге объявлен был цезарем уже со стороны Севера, что ему (и, возможно, кому-то ещё) явно мало нравилось. Так что не удивительно, что в 307-м году Север погиб при странных обстоятельствах. Кто и по какой причине за этим стоял – вопрос открытый. Предполагают, что к этому имел отношение Максимиан: он и его сын Максенций даже ненадолго узурпировали власть, причем Максенций подвинул собственного папу)… а потом был побежден Константином в битве у Мульвийского моста и погиб. Кстати, поговаривали, что именно после этих событий у будущего основателя Константинополя что-то в шестеренках перещёлкнуло.

И из-за всей этой движухи Константин потерял свой титул, и его заменили Лицинием. При этом в 311-м году Галерий успел умереть, а Константин ухитрился развестись с первой женой, Минервиной, матерью его сына, Криспа, и по политическим мотивам жениться на Фаусте, дочери Максимиана, который решил удачно примазаться к победителю, на чьей стороне явно оказалась сила, а потом погиб, неудачно устроив против зятя заговор.

Константин же продолжил борьбу со своими соперниками, которые не забывали устраивать разборки и между собой. Так Максимин после множества проблем заболел и умер в 313-м году, а Лициний был разбит Константином в финальном сражении у Никомедии в 324-м году и вынужден отречься от власти в пользу соперника. Константин поначалу ему даже сохранил жизнь, родственник всё-таки (Лициний был женат на единокровной сестре Константина – Флавии Юлии Констанции, матерью которой стала Флавия Максимиана Феодора, вторая жена Хлора и единоутробная сестра Фаусты). Однако по какой-то причине Константин потом передумал, и Лициний по его приказу был в 325-м году убит. Так вот Константин, вошедший в историю как Великий, и остался единоличным правителем Римской империи. И правил, вообще говоря, не особо-то и мягко. И по этой причине особенно странно смотрится его политика, особенно некоторые его решения.

Закрепление земли за свободными землевладельцами с последующим повышением налогов, монетная реформа, административная реформа, при которой империя была разделена на четыре крупных округа (Восток, Иллирию, Италию и Галлию) – это всё понятно и логично. Создание совета при императоре, консистория – это, допустим, «сомнительно, но окей», Константин вообще оценил идеи своего предшественника Диоклетиана и, устранив соперников, развивал их, уже не опасаясь чего бы то ни было.

Кстати, видимо, отчасти с этими идеями связано было одно из главных событий этой эпохи – основание Константинополя близ Византия и перенос столицы из Рима туда. Якобы это решение было продиктовано стратегической необходимостью, но я, честно говоря, куда больше верю версии, которая гласит, что, во-первых, Константин тупо не любил Рим, а, во-вторых, мнил себя крутым преобразователем и таким образом решил ознаменовать новую эру империи, на это намекает и то, как отовсюду туда свозилось всё, что только можно, включая и произведения искусства, и реликвии.

И новую эру Константин действительно открыл, тем самым странным образом – начал политику христианизации Римской империи (в годы его правления, к слову, произошёл первый Никейский собор в 325-м году, на котором арианство признали ересью и приняли ещё много важных решений). Проводил он её поначалу мягко, а потом всё сильнее закручивал гайки, вплоть до того, что 332-м году издал эдикт о разрушении языческих храмов, реализация которого, правда, растянулась ещё на десятилетия. Видимо, не в последнюю очередь по той причине, что сам император умер в 337-м году. Что любопытно, перед смертью успев креститься.

А вот его матушка, Елена, похоже, приняла христианство задолго до, причем впоследствии превратилась в христианскую святую, но не мученицу. Прославилась она тем, что отправилась в Иерусалим с целью странной, походу, даже по меркам того времени – отыскать Гроб Господень, Крест, на котором он был распят, и другие реликвии. И вот об этой истории, об истории жизни и смерти Елены, о правлении её сына, Константина Великого, отлично написано в новелле

«Елена» И. Во

Время действия: рубеж III-IV веков н.э., ок. 273-330 н.э. Время правления Аврелиана, Проба, Кара, Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора и Константина Великого, а также некоторых других. Всех перечислять - места не хватит, да и незачем.

Место действия: Римская империя (современные Великобритания, Франция, Германия, Словакия, Сербия, Хорватия – III в.; Хорватия, Германия, Италия, Турция, Израиль, Кипр – IV в.)

Интересное из истории создания:

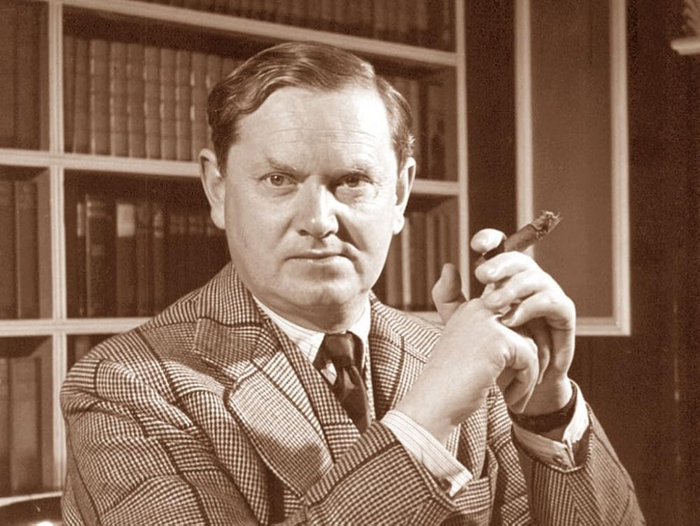

Я мимоходом упомянула автора в одном из прошлых постов (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 71. «Семейные фавориты» ), потому что он был близким знакомым А. Даггана, так как они оба учились в Оксфорде, только Дагган в Баллиол-колледже, а Во – в Хартфорд-колледже. Но это только одна из немногих (хотя и весьма интересных) страниц его биографии, а так жизнь у Во была такой насыщенной и полной необычных историй, что и по ней не грех было б книгу написать.

(Нравится мне эта фотка автора. Он глядит так, будто кто-то себя очень плохо вёл, как он сам в молодости, и сейчас будет отшлёпан))

Артур Ивлин Сент-Джон Во (1903-1966) – английский писатель, который прославился не только как создатель романов на остросоциальные темы, но ещё и как автор беллетризованных биографий, путевых заметок и справочников для путешественников, а также как журналист и литературный критик. Родился он в семье Артура Во и Кэтрин Шарлотт Рабан, причем корни у его родителей были и английские, и валлийские, и шотландские, и ирландские, и даже французы-гугеноты затесались в их родословную. Короче, семья была непростая, а род старинный. Артур Во и сам был известным издателем, редактором, эссеистом и критиком, и, разумеется, обеспечил сыну хорошее образование – сначала в закрытой школе в Лэнсинге, а потом и в колледже при Оксфорде, где подросший и ощутивший, наконец, свободу Ивлин Во плохо себя вёл – бухал, кутил, всячески радовался жизни и протестовал против того, что ему не нравилось. Полаять ночью бухим под окнами декана колледжа ему ничего не стоило, а краснеть потом папе и старшему брату, Алеку Во. Алека, кстати, из-за одной такой выходки младшего брата как-то раз из съёмного жилья выселили) Там ещё куча историй, но, во-первых, их слишком много, во-вторых, некоторые неприличные)

В общем, закончилось всё тем, что Во, по сути, получил неоконченное высшее, как у нас ещё недавно это называли, в 1924-м году и ушёл из колледжа с дипломом специалиста третьей степени, причем по уши в долгах. Пришлось искать работу…а потом снова, и снова... и снова. Потому что то его за пьянство выгонят, то за то, что пытался соблазнить экономку. Причем отцу он предпочёл соврать, что опять за пьянство) В автобиографии своей Во писал, что в тот период пытался утопиться в море, но его ужалила медуза, и он передумал)) В конце концов, с работой у него кое-как наладилось – он работал журналистом и освоил ремесло краснодеревщика. Вероятно, именно журналистская деятельность и подтолкнула его к созданию в 1928-м году первого романа – «Упадок и разрушение».

В том же году он начал другой свой «упадок и разрушение» – неудачно женился на Эвелин (Ивлин) Гарднер. Друзья их называли «Ивлин-он» и «Ивлин-она». Мило, конечно, но брак их продержался около двух лет, потому что Гарднер мужу без конца изменяла, а Во не придумал ничего лучше, кроме как развестись и написать новую книгу – «Пригоршня праха» (1934), уже после знаменитого романа «Мерзкая плоть» (1930) и менее знаменитого «Чёрная напасть» (1932). Кстати, во время работы над этой самой «Мерзкой плотью» (или скорее «Мерзкие тела») Во перешёл из англиканства в католичество. Мне уже интересно, что он там такого написал, что его так передернуло. Так-то вообще произведение о гулящей молодёжи и про вот это вот всё, а не про религию. Вроде бы.

Ну а вскоре после издания «Vile Bodies» отправился Во в Абиссинию, чтобы освещать коронацию Хайле Селассие. С этого началась череда его других путешествий – и по странам Южной Америки, и на Шпицберген, и потом обратно в Абиссинию. Кстати, во время одного круиза по греческим островам Во познакомили с Габриэль Герберт. Что прикольно она оказалась кузиной его первой жены…Ммм, я сказала «первой» и спалилась? Ну да, ладно. Эта дама зазвала Ивлина Во в гости, и там он повстречал 17-тилетнюю сестру Габриэль по имени Лаура (или скорее Лора), влюбился по самое не балуйся и примерно три-четыре года спустя, в 1937-м, добившись развода через церковь, женился уже на ней, и на этот раз брак оказался долгим и крепким, несмотря на разницу в возрасте. У этих двоих родилось аж семь детей, шестеро из которых дожили до взрослого возраста.

А когда началась Вторая мировая война Ивлин Во служил в морской пехоте и участвовал в десантной операции в Ливии, а потом ещё выполнял спецзадание в Югославии со своим другом. Кем, вы бы думали, оказался этот друг? Рэндольфом Черчиллем, сыном британского премьер-министра. В 1945-м году, кстати, Во написал ещё одно своё произведение – «Возвращение в Брайдсхед».

А вот повесть «Елена» он создал пять лет спустя, в 1950-м году, и что интересно, до того он, судя по всему, не обращался к исторической прозе, предпочитая писать сатиру на что-то более-менее ему современное (поправьте, если ошибаюсь). Во, кстати, считал эту новеллу одной из лучших, если не лучшей своей работой, но она не была удостоена того же внимания, что и некоторые другие его произведения. Возможно, была в этом толика разочарования, мол, где же традиционная едкая сатира мастера, которой так славилось его творчество? Подозревали, кстати, что за образом карьериста Констанция Хлора, который у Во не очень-то тянет на положительного персонажа, скрыт фельдмаршал Б. Монтгомери. Я не знакома с другими книгами И. Во, поэтому мне сравнить не с чем, но я оценила глубину проработки материала. Сам писатель в своём предисловии подробно перечислил, какими источниками и как именно он пользовался, признавая, что выбирал из всех версий ту, что казалась ему наиболее интересной и подходящей. Например, следуя версии Джеффри Монмутского, он назвал Елену дочерью британского правителя Коэля (Койля), и годом смерти Елены указал 328-й, хотя есть ещё версии про 327 и 330-й. Пожалуй, это главное. О самом тексте я скажу дальше, в последнем разделе.

О чём:

Елена – юная рыжеволосая дочь местечкового британского короля Коэля, к которой отец относился с особым трепетом, поэтому и охотиться ей позволял, и образование попытался дать, купив для этого толкового евнуха Марсия, и даже мужа позволил самой выбирать, хотя прежде надеялся на более удачный выбор, и на то, что она не уедет от родителей на другой конец Европы. Но у Елены с детства были странные фантазии, и судьба у неё просто не могла оказаться обыкновенной уже из-за её странностей. Так, замечтавшись на батюшкином пиру о своём, фетишистском, Елена в какой-то момент встретилась взглядом с мутным римским офицером Констанцием, которого потом прозвали Хлором.

Подкатить к понравившемуся парню девица решила опять же при помощи своих фетишей и первым делом пришла попялиться на его коня) А вот Констанций уже давно был не мальчик, так что, не долго колеблясь, пошёл к отцу вскружившей ему голову рыжей «Конюшенной Девчонки» и заявил, что хочет на ней жениться. И, кабы не решающее слово невесты, ему б это, наверное, не удалось. Но Елена уболтала Коэля и вскоре стала женой Констанция, а тот, не прошло и месяца, увёз её на материк, пообещав, что однажды она увидит Рим. Вот только дорога до Рима вышла для неё ну очень долгой. Потому что сначала ей предстояло дожидаться мужа в Германии, а потом отправиться в его родной город Нисс в Мёзии (он же Ниш в современной Сербии), где она родила их общего с Констанцием сына и провела ещё долгие-долгие годы, за которые в её жизни успело перемениться очень многое. И вот уже и в Трою не так хочется, и Рим не так манит, и душу будоражат совсем иные вещи…

Отрывок:

Я долго пыталась подобрать отрывок, и даже сначала написала следующий раздел, потом перечитала его и подумала, что лучше ни один другой эпизод этого произведения не прояснит мою мысль.

«…Место раскопок находилось в нижней части западного склона Голгофы. Вскоре под завалами свежего мусора обнаружились огромные массивы древней каменной кладки — остатки когда-то стоявшей здесь, а потом снесенной городской стены. Под ними шла нетронутая скала, и тут — в точности в том месте, которое указала Елена, — рабочие наткнулись на вырубленные ступеньки и низкую арку. Сюда во времена Маккавеев приходили за водой женщины с кувшинами, здесь перед тем, как войти в город, останавливались на водопой караваны. Дальше проход был завален землей до самого верха; по приказу Елены кирки и лопаты были отложены в сторону, и рабочим выдали деревянные совки, чтобы не повредить дерева, если они на него наткнутся. Землю, насыпаемую в корзины, тщательно просматривали и выбирали из нее все деревянные обломки. Так продвигались они понемногу все глубже и глубже, пока в конце апреля, к удивлению всех, кроме Елены, не докопались до водоема. При свете факелов можно было разглядеть обширное подземелье, заваленное по пояс камнями, вывалившимися из ветхих сводов. Похоже, это и было то, что они искали, и у землекопов снова появился интерес к работе. Елена велела принести для себя кресло из слоновой кости и часами сидела там в полумраке, дыму и пыли, глядя, как идут раскопки.

Разбор завалов продолжался много дней. Свод грозил обвалиться, и его пришлось по мере продвижения вперед крепить, как в шахте. Корзину за корзиной землю выносили наверх, просеивали и выбрасывали. Елена сидела на своем маленьком троне, смотрела и молилась.

Уже за два дня до окончания работ стало ясно: в подземелье не осталось такого места, где могли бы лежать, скрытые завалами, большие бревна, которые искала Елена. Однако она все еще не отчаивалась. Даже когда подземелье было окончательно расчищено, подметено и оказалось совершенно пустым, Елена по-прежнему сидела там и молилась.

Сопровождавшая ее монахиня сказала:

— Ты не думаешь, царица, что нам пора отправляться домой?

— Это почему? Мы же не нашли того, что искали.

— Но, царица, этого здесь нет. Ты же знаешь, снам не всегда можно верить. Иногда их насылает дьявол.

— Мой сон был не такой. — Подошедший главный надсмотрщик попросил разрешения отпустить рабочих.

— Снаружи уже совсем стемнело, — сказал он.

— Здесь это не имеет значения.

— Но, царица, что же им делать?

— Искать.

Елена встала с кресла и в сопровождении надсмотрщика пошла вдоль стен подземелья, пристально разглядывая их. В юго-восточном углу она постучала своей палкой по стене.

— Посмотри, — сказала она. — Здесь была дверь, которую кто-то наспех заложил.

Надсмотрщик вгляделся.

— Да, — согласился он, — тут, кажется, действительно что-то было.

— Я могу предположить, чья это работа. Когда оказалось, что камень, которым завалили вход в гробницу, кто-то откатил в сторону, первосвященники Синедриона позаботились о том, чтобы оттуда больше ничего не пропало. В моей стране в таких случаях говорилось — заперли стойло после того, как коня увели.

— Да, царица, это очень интересное предположение. Может быть, завтра...

— Я не уйду отсюда, пока не увижу, что находится по ту сторону этой стены, — заявила Елена. — Вызови добровольцев. Нужно всего несколько человек. И смотри, чтобы все они были христиане. В такую минуту язычники нам здесь не нужны.

Елена осталась и молилась все время, пока разбирали стену. Дело оказалось не таким уж сложным. Когда остатки кладки рухнули, камни укатились куда-то в темноту. Открывшийся проход круто спускался вниз, мусора в нем почти не было. Рабочие стояли в нерешительности.

— Идите туда, — приказала Елена. — Там вы найдете крест. Вероятно, не один. Вынесите их как можно осторожнее. Я буду ждать здесь — мне надо еще помолиться…»

(Масличная гора (она же Елеонская), место Вознесения Христа и других важных библейских событий. Фото стащила отсюда: https://dzen.ru/a/Xi20_zIzVACxLhku)

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Мне понравилась игра образов в этом произведении, например, то как Елена, мать Константина, сравнивается с Еленой Троянской. И понравились другие необычные приёмы и подходы Во. Вот эти вот фантазии Елены о "если б я была конем..." - это выглядело смело, потому что вышло странно и даже в чем-то смущающе, потому что заставляет подозревать в этом какие-то подтексты)) А вот особого едкого сарказма я не заметила, зато в глаза мне бросился чёрный авторский юморок в одном эпизоде, который выкурить сможет только тот, кто знаком с историей жизни и смерти Фаусты, второй жены Константина) Но в остальном… Был там юмор, была, наверное, ирония, но не сарказм.

Это вообще написано местами предельно серьёзно, и от этого последняя треть новеллы читалась для меня не как история о великой святой и торжестве христианства, а совсем даже иначе. Если поначалу Елена вызывала симпатию и сочувствие, несмотря на её странности, то потом приязнь всё больше уступала место недоумение, а оно, в свою очередь, отторжению. Потому что, желая или не желая того, Ивлин Во заставил читателя наблюдать за тем, как странноватая, но любознательная и мягкая в целом девчонка вначале превратилась в холодную отстраненную тётку, а потом в бабку-фанатичку, которая ради своей «миссии» не щадила ни себя, ни других. Не то что бы всё хорошее в ней исчезло, но оно отошло на второй план, и это особенно заметно в последних главах. При этом внешне такая страстная увлеченность даже поощряется, и персонажами, и как будто даже автором.

Не знаю, что на самом деле хотел сказать Во, но ему отлично удалось показать смену господствующей идеологии в Римской империи и то, как одни ориентиры постепенно стали заменяться другими, и что это за ориентиры такие, что они восхваляют. И религиозной умеренности и терпимости, как нетрудно догадаться, в этом перечне добродетелей нет.

Образ Константина тут тоже оказался очень интересным. На мой взгляд, автор весьма любопытно подошёл к объяснению причин, по которым император не решался покреститься прежде, чем он это в действительности сделал. И так дал опять же характеристику и конкретной личности, и тому порядку, которая эта личность принесла в свою империю и начала насаждать там. Психологически его произведение, на мой взгляд, вышло вполне достоверным, хотя местами всё-таки не без гипербол, и в то же время не претендующим на историческую истинность. Однако утверждать, что Константин, например, не был вот подобным человеком, мы тоже не можем, и потому такое допущение смотрится уместно и даже круто.

Кстати, об истории и исторической достоверности. Даже с учётом оговорок в предисловии, которые я поняла и приняла, глаза постоянно резали анахронизмы, особенно в географических названиях. Я уже догадалась, конечно, что в те времена это было нормой – тот же «Я, Клавдий» написан точно так же, хотя и на 16 лет раньше, и «Воспоминания Адриана» Юрсенар, роман, изданный годом позже «Елены» – тоже. Все эти три автора были представителями одного поколения. М. Юрсенар – ровесница Ивлина Во. Но я ничего не могу с собой поделать, меня такие вещи ужасно раздражают. Сомнительно также, чтоб дочь британского правителя назвали греческим именем «Елена», но в остальном серьёзных исторических косяков я не обнаружила, хотя странные финты Во всё же выделывал. Однако в целом эта повесть оставила приятное впечатление, она и читалась довольно легко, и в то же время заставляла анализировать прочитанное, а это сочетание очень хорошее, но не слишком часто встречающееся. Поэтому всем, кто интересуется данным периодом римской истории, эту новеллу я однозначно рекомендую прочитать.

Наиболее полный список постов о I-м веке н.э. тут:

А о II-м веке н.э. тут:

А о III-м веке (или рубеже веков) тут:

Не забывайте ставить лайки, подписываться и тыркать на кнопку "жду новый пост". Я очень обрадуюсь всему перечисленному, а ободряющим комментариям и донатам - обрадуюсь вдвойне, и это здорово меня поддержит. Во всех смыслах) А то в последнее время всё как-то через то место, на котором сидят. Вон Елена ниже отлично отражает мой текущий настрой, с этим надо что-то делать)

Мелочь древнеримская

Одной найденной древней монете радуешься, как ребенок (я не находил, но мне кажется, это именно так). А когда их несколько тысяч? Рутина. Думаю, что итальянские археологи уже порядком устали разбирать и сортировать бронзовые римские фоллисы, обнаруженные недавно на мелководье у северо-восточного побережья Сардинии.

Все монеты датируются периодом между 324-м и 340-м годом, временем Константина Великого. Почти все, кроме четырех, великолепно сохранились. Демонстрируют образцы чеканки всех монетных дворов Римской империи - от Карфагена до Антиохии. Предполагается, что когда-то сокровища (на самом деле мелочевка, но тем не менее) находились на судне, которое в середине IV века затонуло недалеко от берега.

1700 лет подряд!

Отдых в Воскресенье ввёл римский император Константин Великий в 321г. Н.Э. С той поры народ выпивает по субботам и расслабляется в воскресенье перед рабочей неделей.

Через 9 лет после этого нововведения, Константин перевёл столицу империи из Рима в Византий, который впоследствии переименовал в свою честь. Константин сделал христианство господствующей религией на всей территории империи. Однако сам он крестился уже на смертном одре.

Кстати, родился будущий император Флавий Валерий Аврелий Константин на территории современной Сербии в городе Наиссе (сейчас Ниш).

Византийский историк V века Зосима приписывает Константину убийство жены и сына. Новая супруга-императрица Фауста наклепала Константину про то что его сын, от предыдущего брака, Крисп, пытался её изнасиловать. В злобном порыве император приказал казнить сына. Спустя небольшой промежуток времени обман раскрылся. Оказалась банальная подстава. Фауста всё придумала ради того чтобы расчистить дорогу к престолу своим сыновьям. Ну и получила за это по полной программе. Ей подпёрли дверь в бане, а температуру повысили до максимума.

Зосима выдвинул версию, что вводя повсеместно христианство, Константин рассчитывал найти заступничество у новой веры перед старой, - за это своё деяние. Этим фактом и обусловлено его покровительство христианству, да принятие оного самим, в прошлом языческим, императором.

Мать Константина звали Еленой и она тоже много чем прославилась, в частности - вела раскопки в Иерусалиме. Благодаря которым были обретены Животворящий Крест и Гроб Господен.