Лига историков

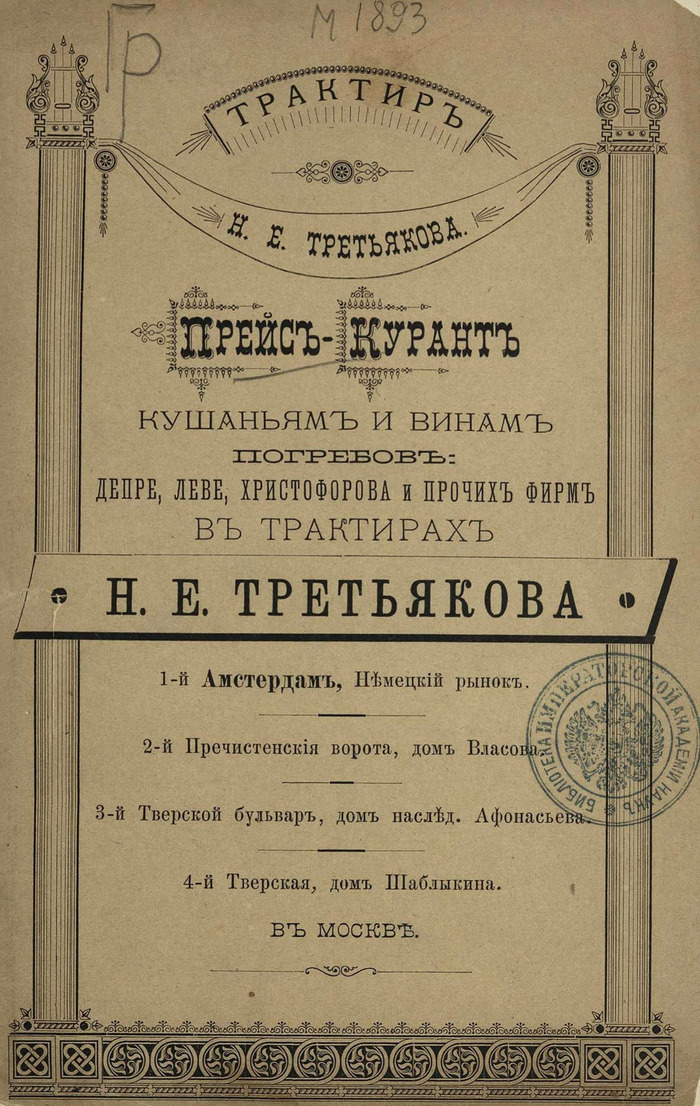

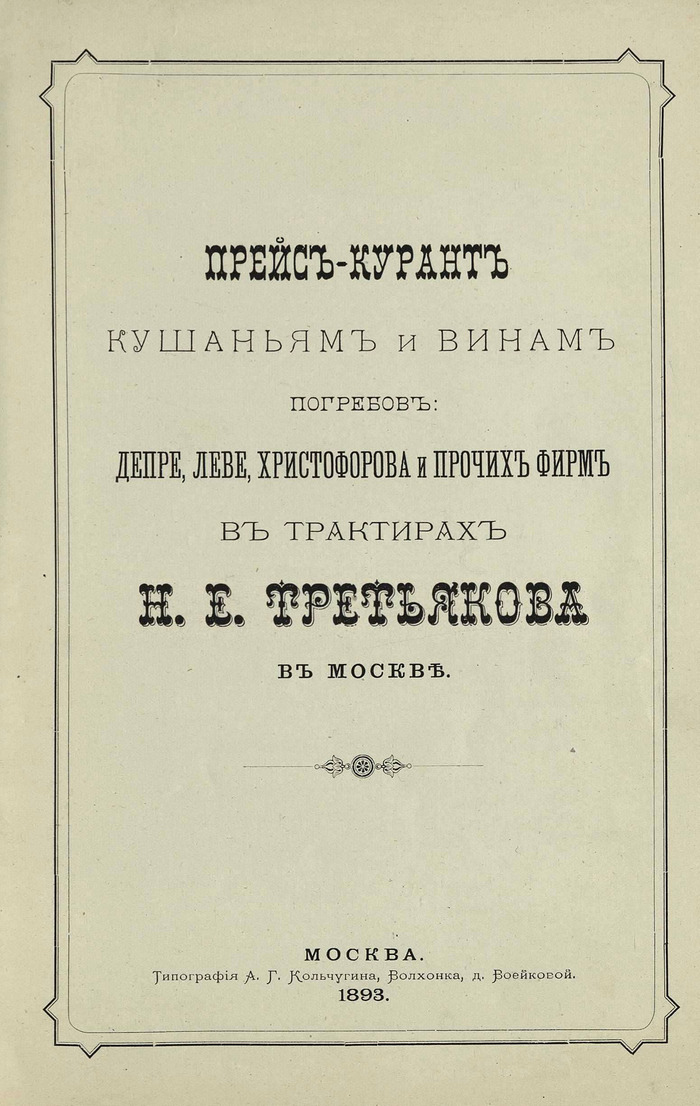

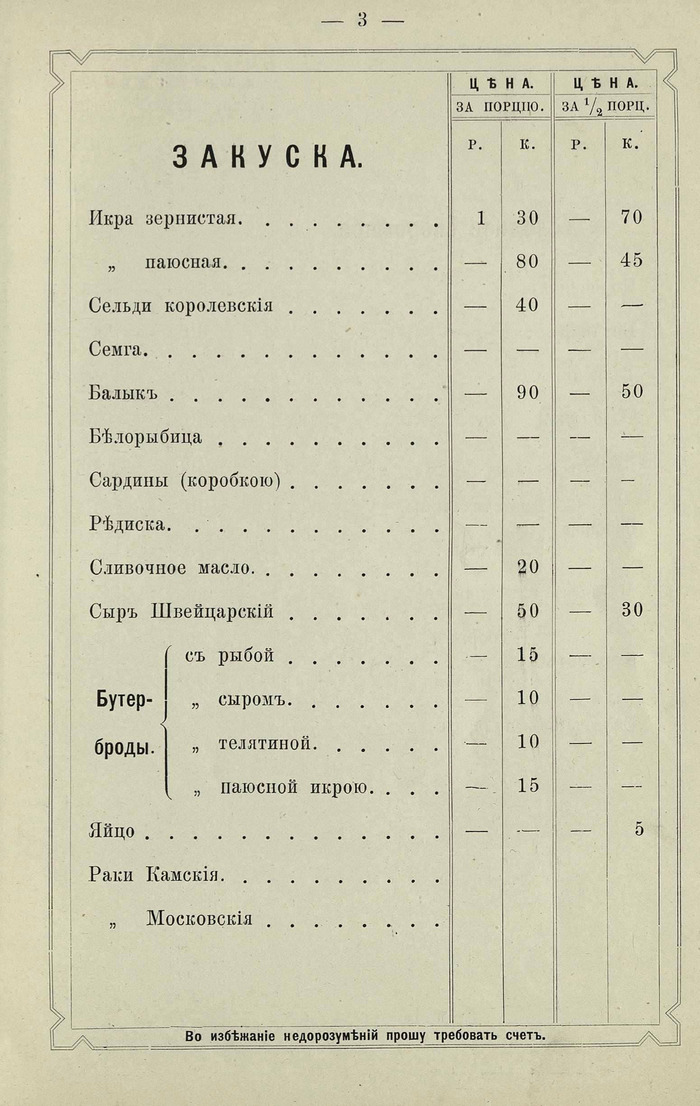

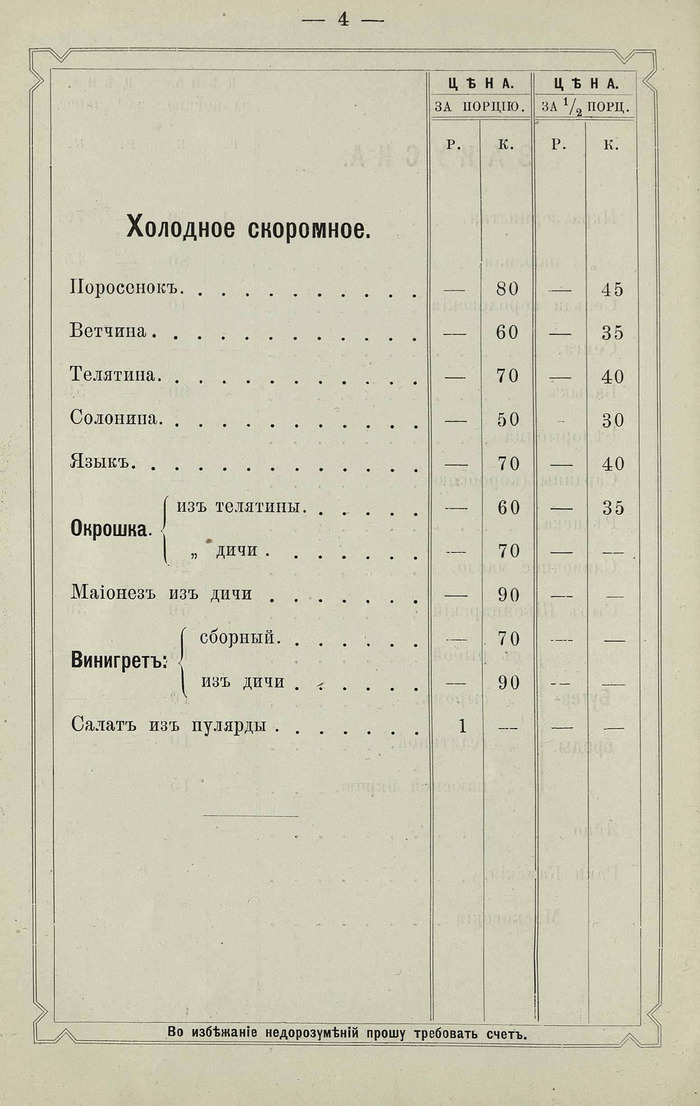

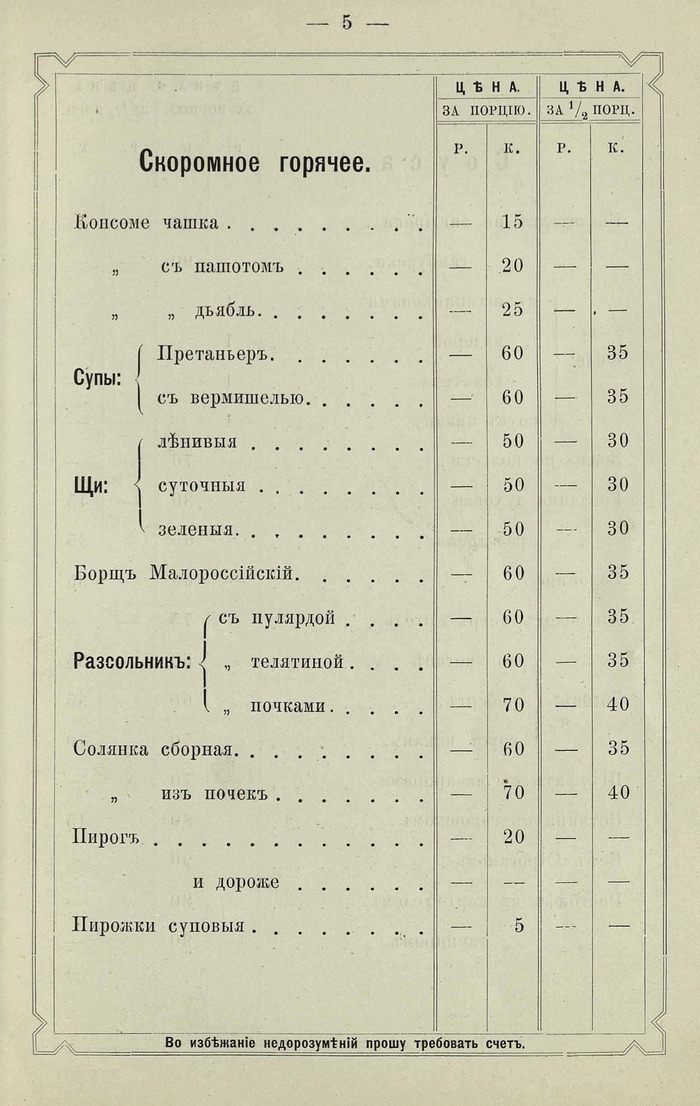

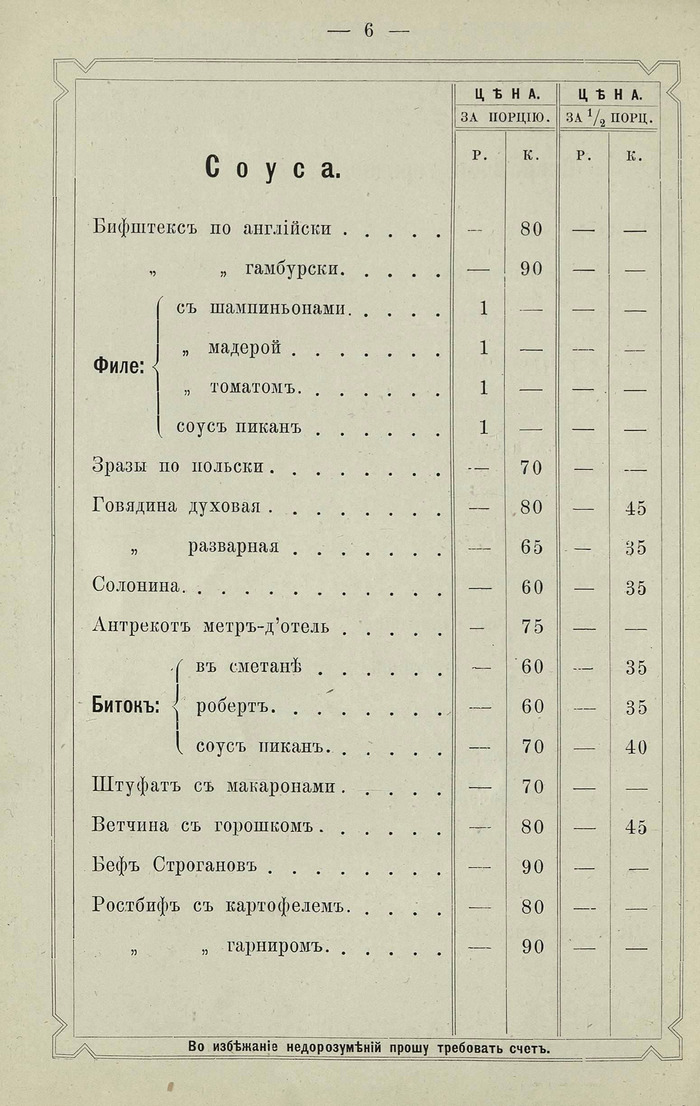

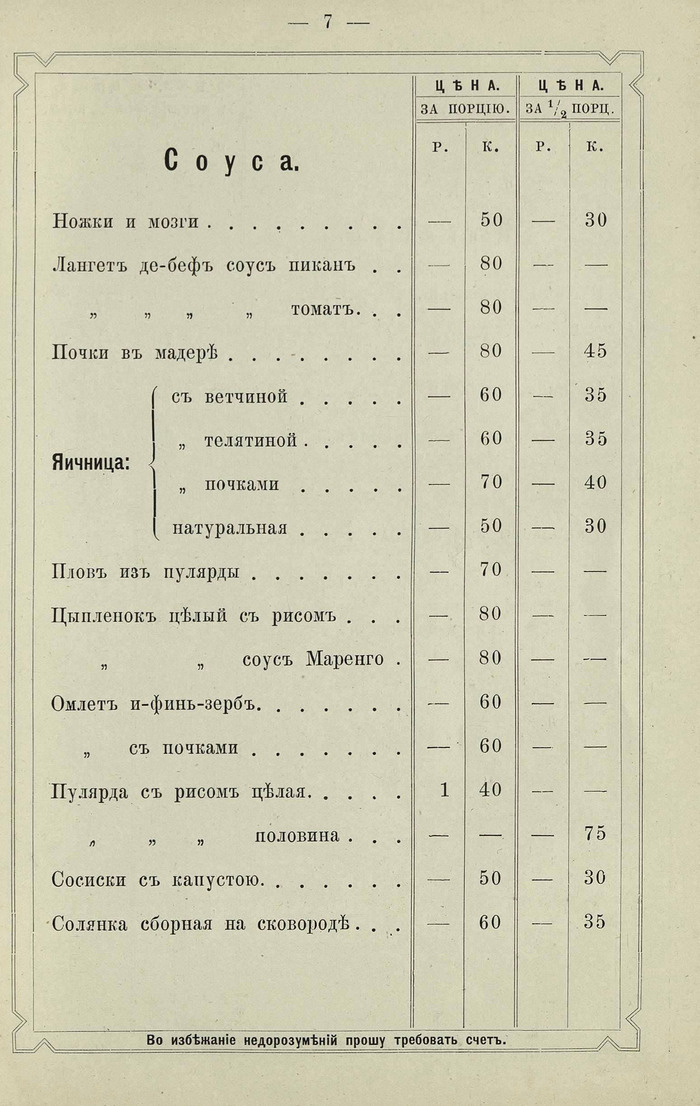

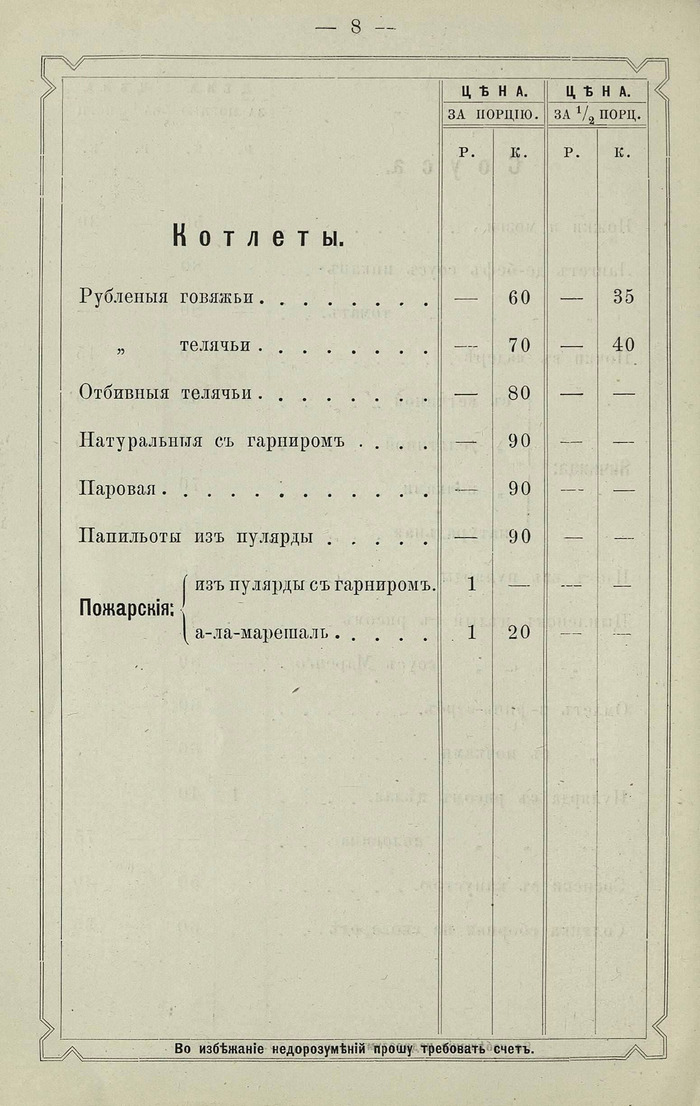

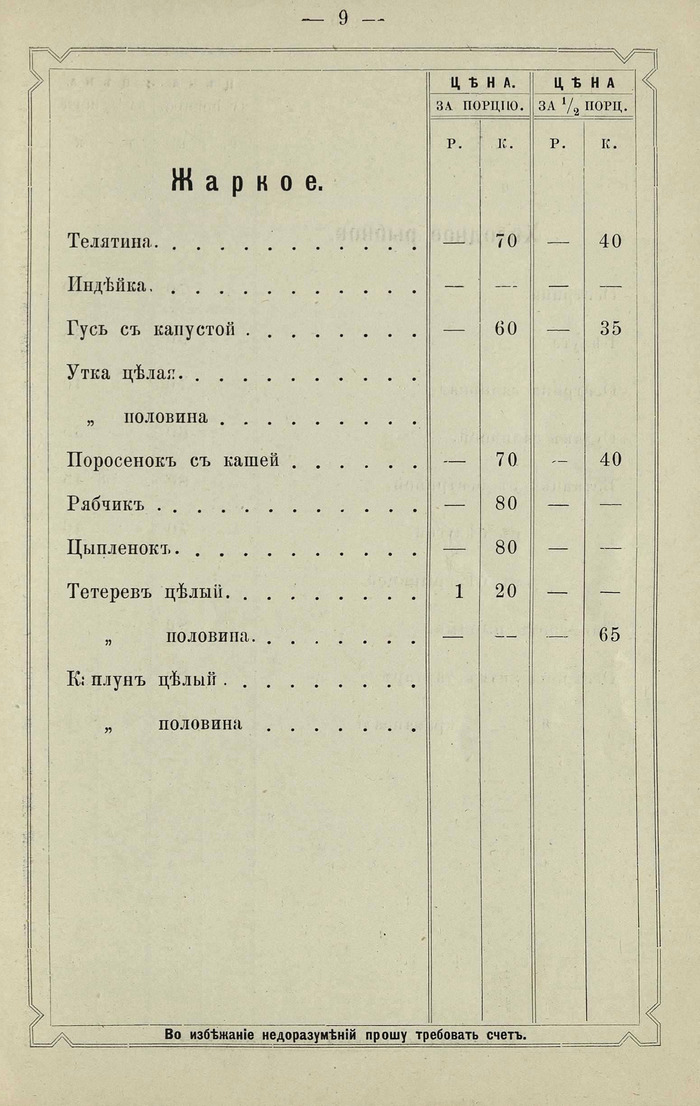

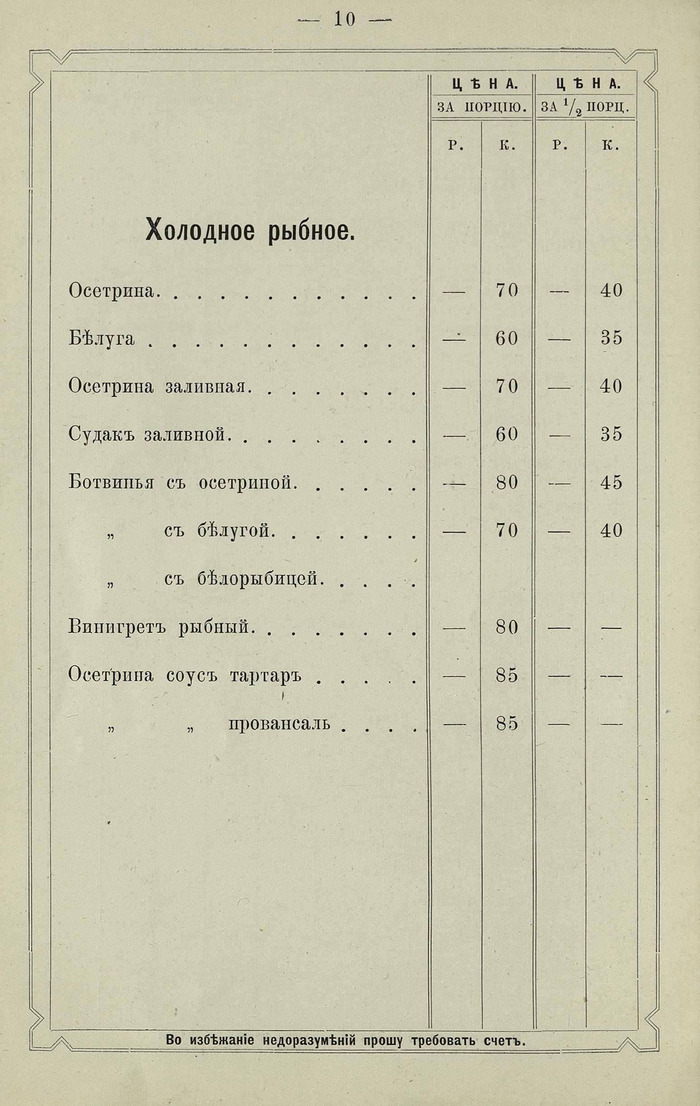

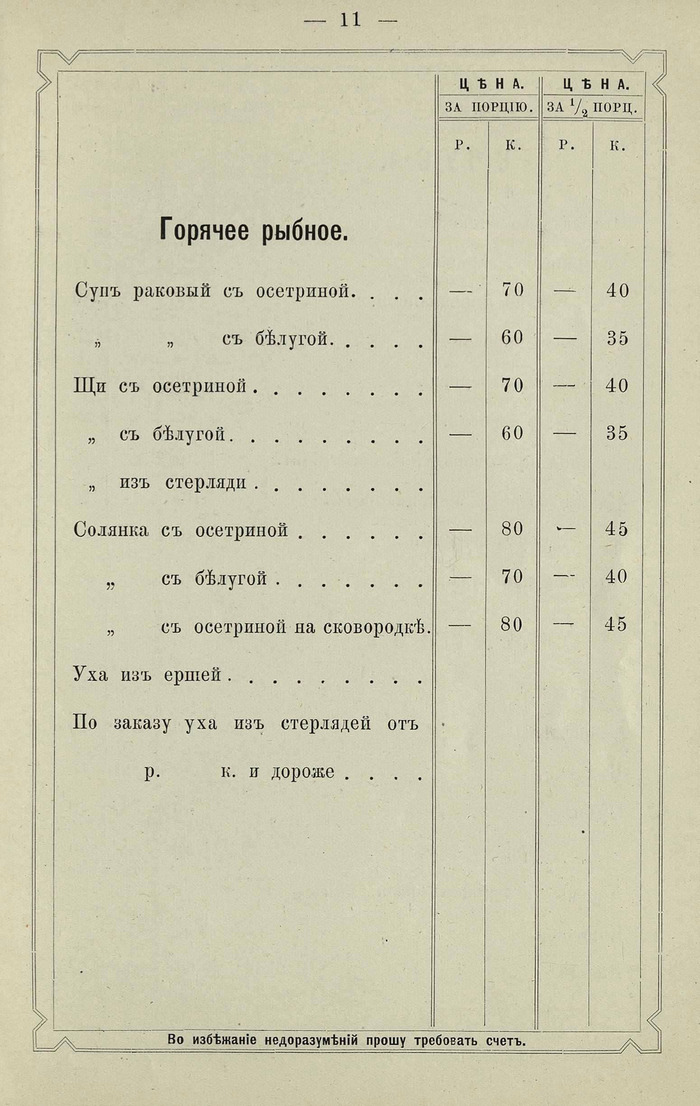

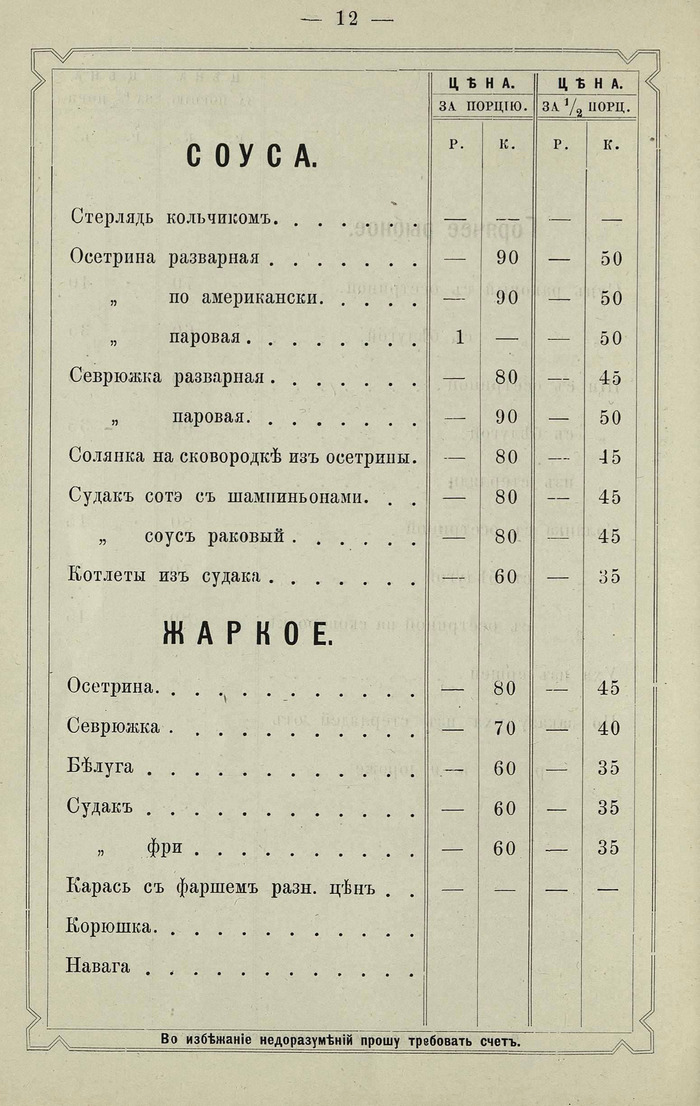

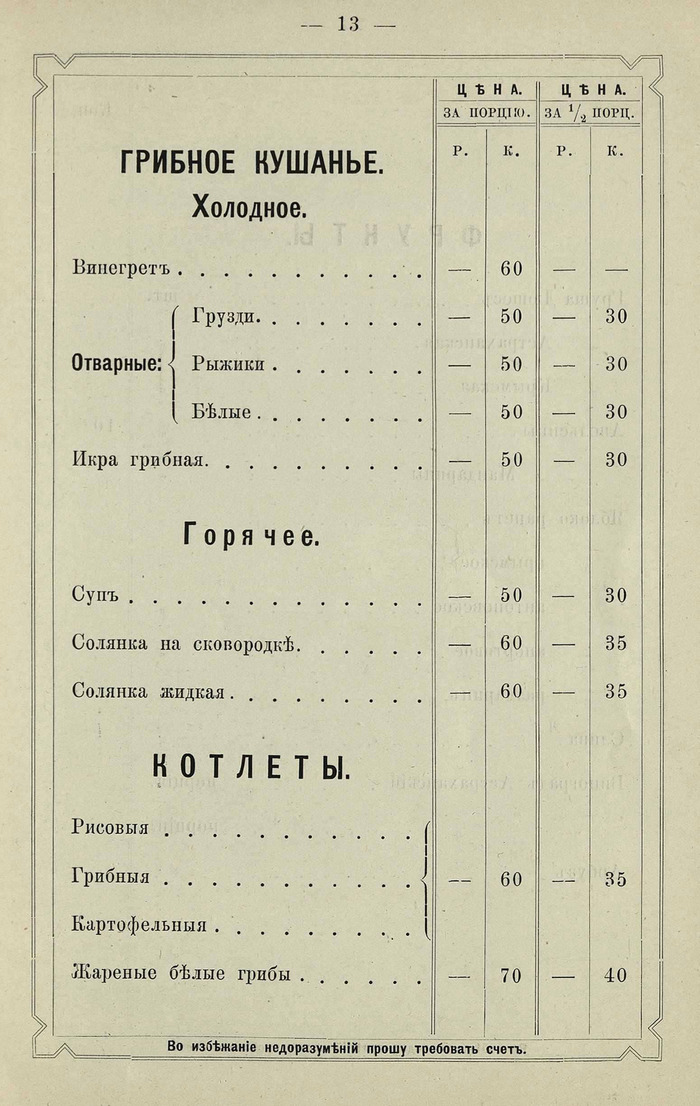

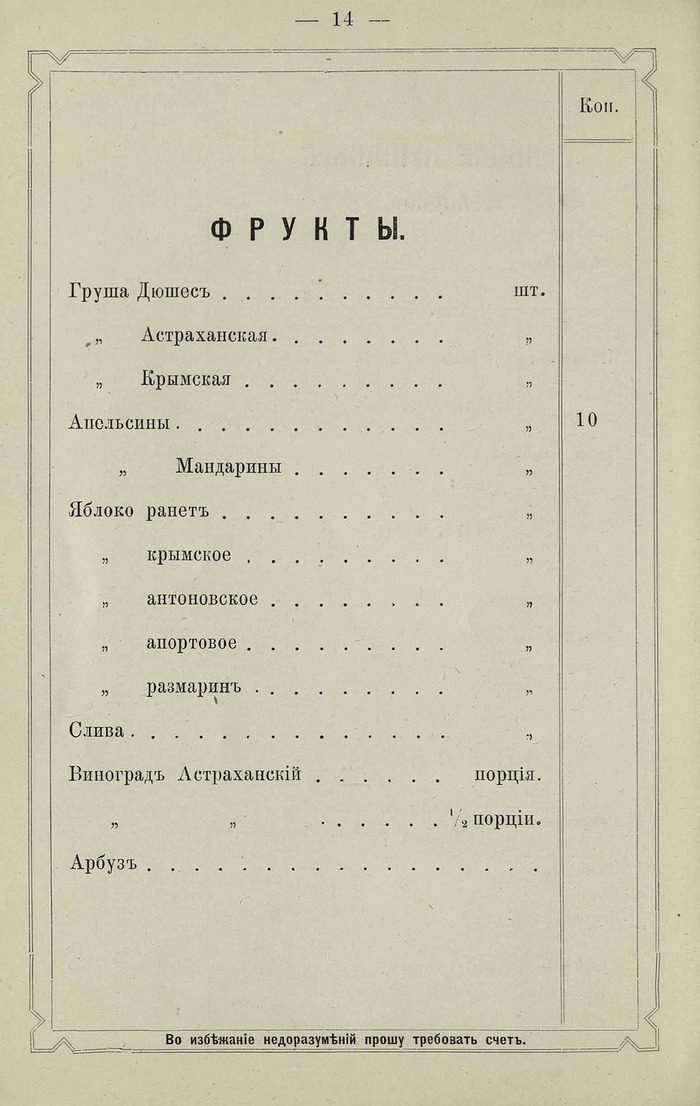

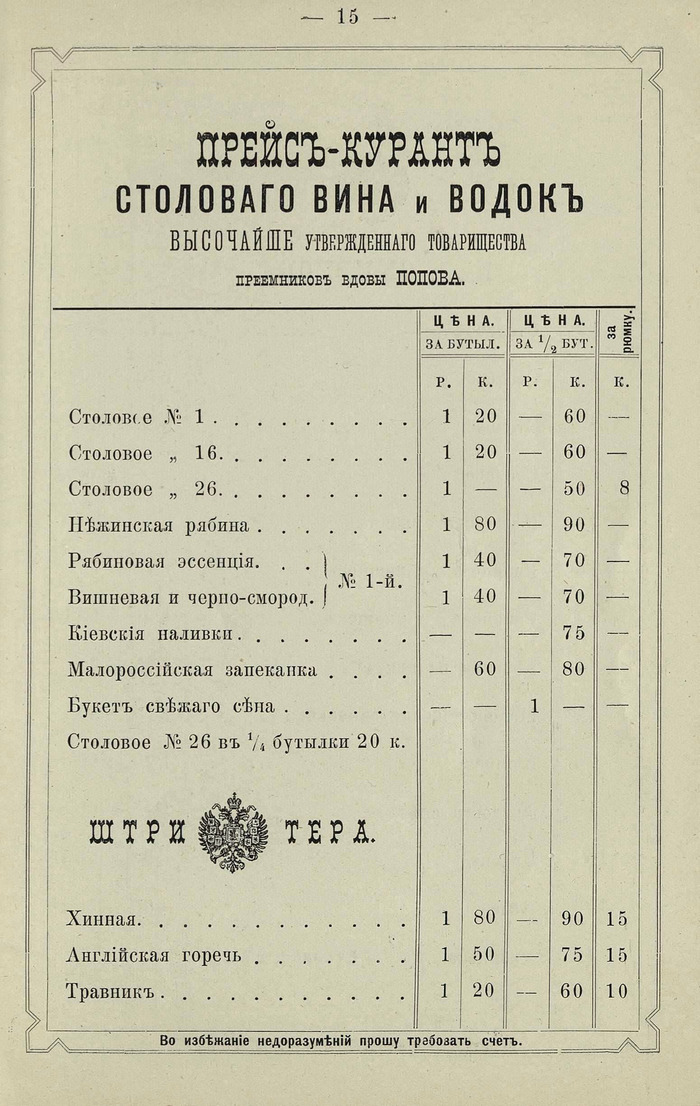

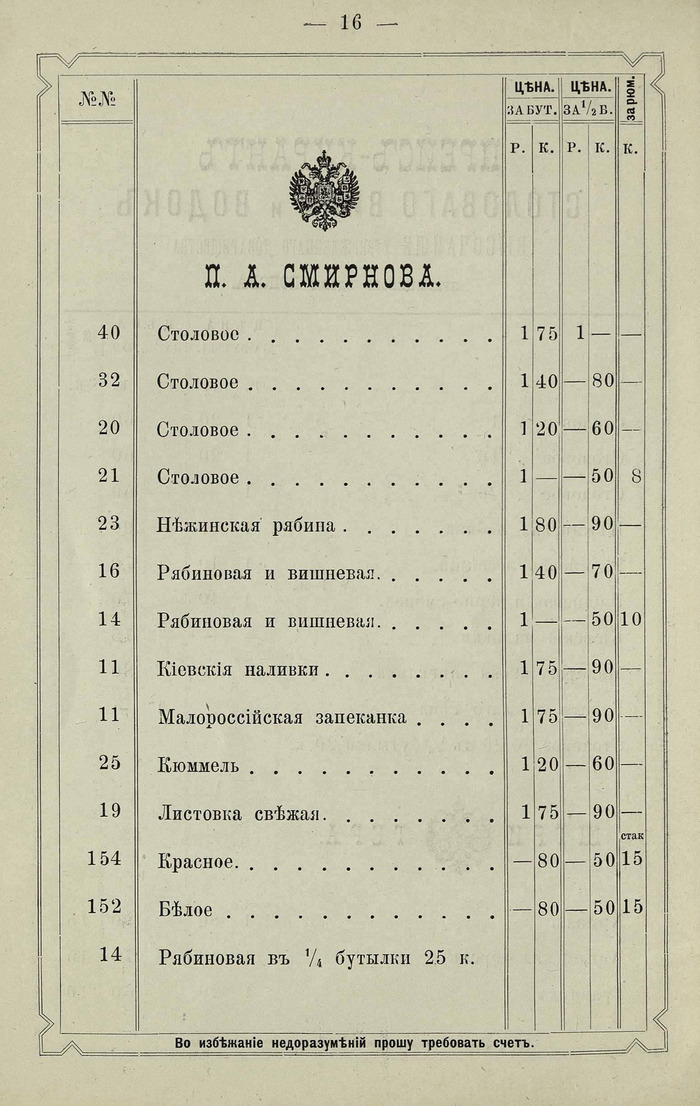

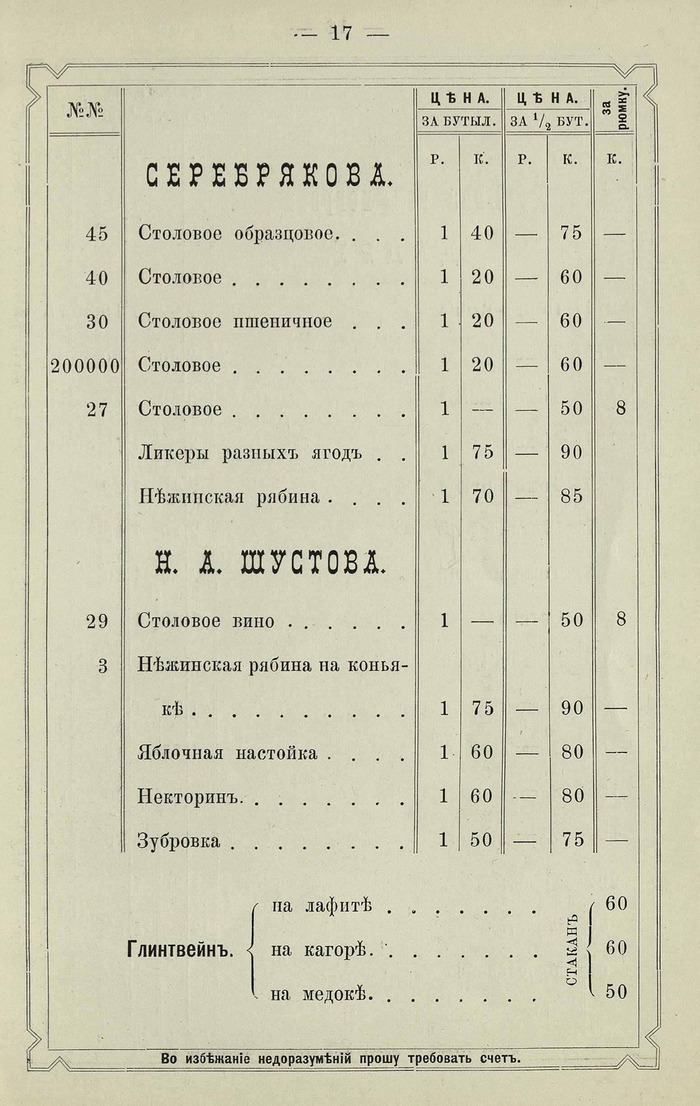

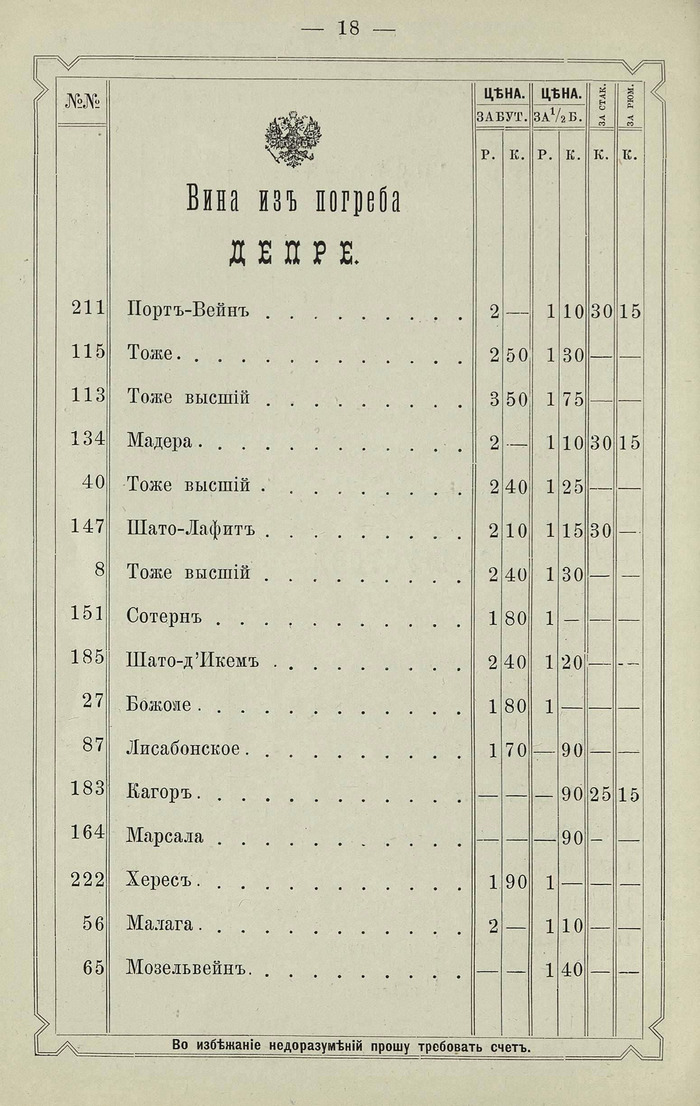

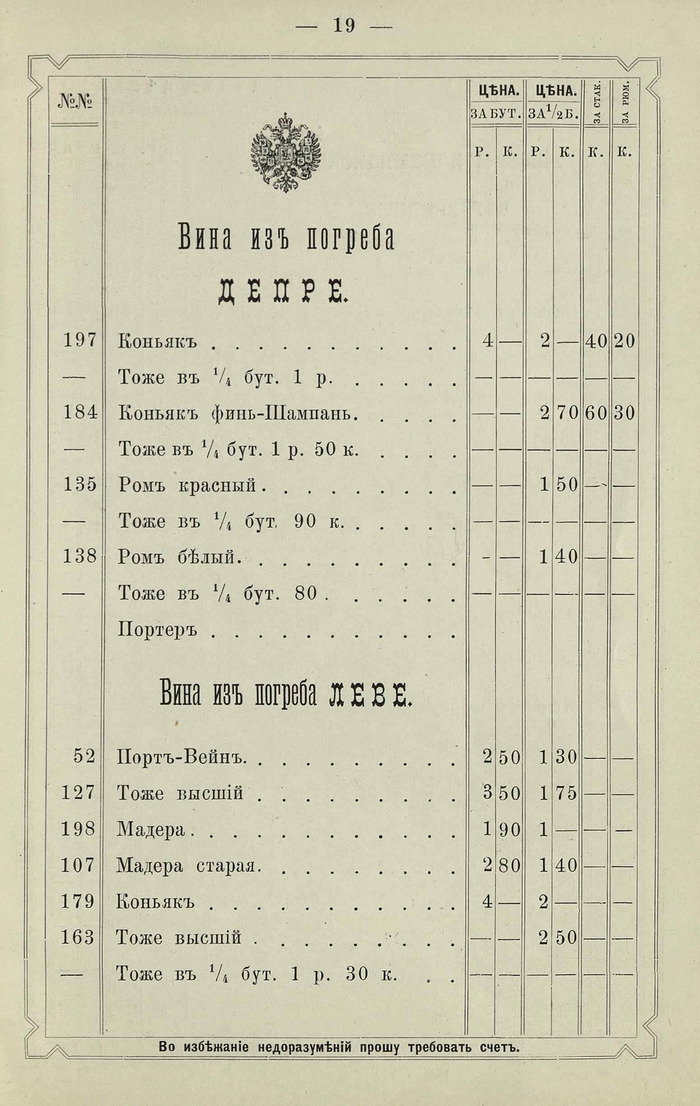

Прейскурант кушаньям и винам в трактирах в Москве 1896 год

Прейскурант кушаньям и винам погребов в трактирах Н. Е. Третьякова в Москве 1896 год

Посмотреть и сравните цену товаров в прейскуранте и Зарплаты и цены Российской Империи

Дворец милосердия: 102 года Институту Склифосовского

23 июля 1923 года – дата, навсегда вписанная в историю московского и российского здравоохранения.

Именно в этот день, Постановлением № 315 Мосздравотдела, на базе Московской городской станции скорой медицинской помощи был основан Институт неотложной помощи имени

Н. В. Склифосовского.

Этот институт, выросший впоследствии во всемирно известный НИИ скорой помощи, стал преемником славных традиций милосердия, заложенных в стенах уникального архитектурного комплекса на Сухаревской площади задолго до его появления.

Странноприимный дом Шереметевых

История этого места началась не в 1923 году, а веком раньше.

28 июня 1792 года граф Николай Петрович Шереметев, человек эпохи Просвещения, известный благотворитель и покровитель искусств, заложил камень в основание «каменной гошпитали»

и богадельни – Странноприимного дома.

Его создание стало исполнением завета горячо любимой супруги графа, бывшей крепостной актрисы Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой, скончавшейся вскоре после рождения сына.

Кончина супруги моей графини Прасковьи Ивановны столь меня поразила,

что я не надеюсь ничем другим успокоить страждущий мой дух, как только одним пособием для бедствующих, а потому, желая окончить давно начатое строение Странноприимного дома, сделал я предположение к устройству оного, отделяя знатную часть моего иждивения.

– писал Шереметев.

Изначально спроектированный Елизвоем Назаровым, облик здания кардинально изменил выдающийся итальянский зодчий Джакомо Кваренги.

По воле скорбящего графа он превратил утилитарное здание в величественный «Дворец милосердия» – шедевр эпохи классицизма с полукруглой колоннадой, скульптурами и домовой церковью Живоначальной Троицы, внутреннее убранство которой поражало роскошью.

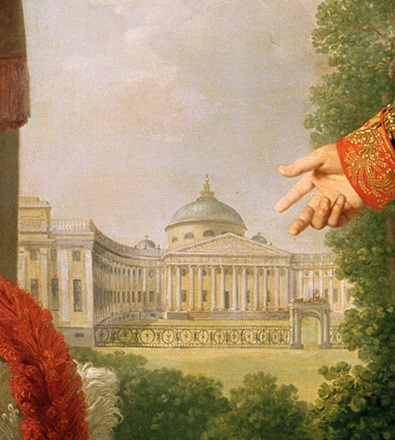

На портрете работы Боровиковского граф Н. П. Шереметев указывает правой рукой на Странноприимный дом как на своё главное свершение

Открытый 29 июня 1810 года, уже после смерти графа, Странноприимный дом стал одним

из первых в России учреждений, оказывающих бесплатную медицинскую помощь и приют нуждающимся.

За век его существования помощью воспользовалось около 2 миллионов человек,

на что было потрачено свыше 6 миллионов рублей.

Позднее он стал известен как Шереметевская больница – одна из лучших частных больниц Москвы XIX века, внедрявшая новейшие достижения медицины такие как рентген

и физиотерапию.

Рождение Института имени Склифосовского

После революции 1917 года Шереметевская больница стала городской больницей № 27. Решающий шаг был сделан 23 июля 1923 года.

Постановление Мосздравотдела № 315 объединило ресурсы больницы и созданной в 1919 году Московской станции скорой помощи в Институт неотложной помощи.

Ему сразу было присвоено имя выдающегося русского хирурга, ученого и организатора медицинского образования Николая Васильевича Склифосовского.

Первым директором стал хирург Г. М. Герштейн.

Становление центра экстренной медицины

Институт быстро развивался.

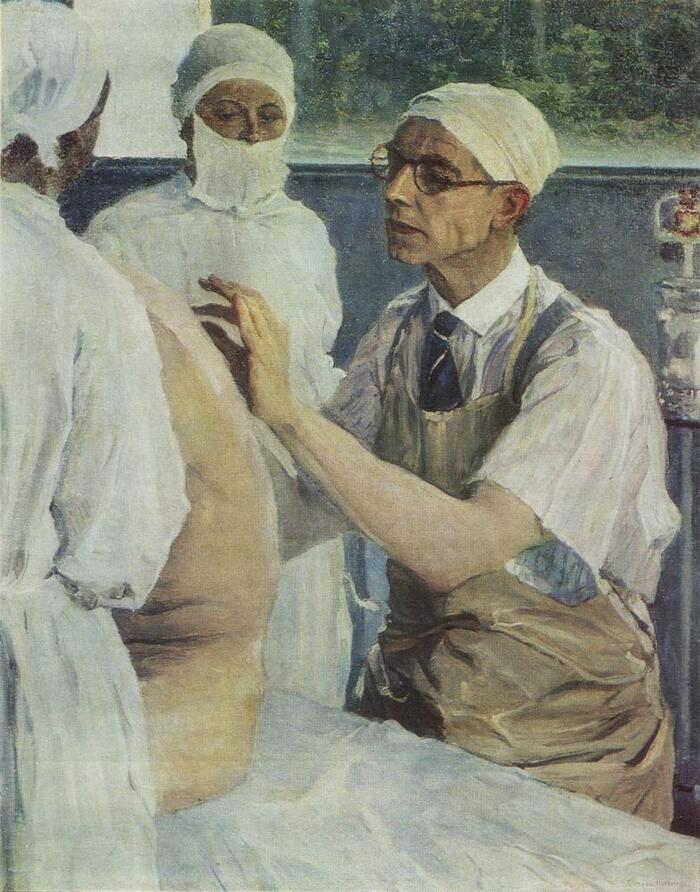

Под руководством талантливых хирургов – сначала В. А. Красинцева, а затем, с 1928 года,

С. С. Юдина – закладывались принципы неотложной хирургии: круглосуточная операционная готовность, мультидисциплинарный подход с привлечением рентгенологов, лаборантов, утренние конференции для разбора необычных случаев.

Сергей Сергеевич Юдин, блестящий ученый и организатор, прославился работами

по спинномозговой анестезии, эзофагопластике, а в 1930 году провел первое в мире переливание фибринолизной (трупной) крови, спасшее жизнь пациенту.

В 1939 году институт получил статус Научно-исследовательского института скорой помощи (НИИ СП).

Испытание войной и послевоенное развитие

В годы Великой Отечественной войны значительная часть персонала ушла на фронт, многие стали главными хирургами флотов и армий.

Сам С. С. Юдин служил военным инспектором, проводя сложнейшие операции в полевых условиях и продолжая научную работу, за что был удостоен Сталинской премии.

Институт в Москве оставался ключевым центром помощи раненым военным и гражданскому населению.

В 1944 году на базе НИИ была организована деятельность Научного совета.

После войны институт продолжал развиваться как флагман экстренной медицины.

Здесь работали пионеры искусственного кровообращения С. С. Брюхоненко и мировой трансплантологии В. П. Демихов.

В 1960-70-е годы был построен новый многоэтажный клинико-хирургический корпус, созданы специализированные отделения реанимации, гипербарической оксигенации и современные диагностические службы.

Современный "Склиф": наука, помощь и традиции

Сегодня ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ» – крупнейший в России многопрофильный научно-практический центр экстренной медицины.

В его стенах:

Ежегодно получают помощь десятки тысяч пациентов, стационарно и амбулаторно.

Проводится огромное количество сложнейших операций.

Работают более 40 научных подразделений и сотни врачей и ученых, включая академиков

и профессоров.Оказывается помощь при самых тяжелых состояниях: политравме, ожогах, острых отравлениях, неотложной кардио- и нейрохирургической патологии, острых нарушениях мозгового кровообращения , включая радиохирургию.

Ведутся передовые исследования и выполняются сложнейшие трансплантации органов таких как: сердце, печень, почки, легкие, поджелудочная железа, кишечник.

Институт играет ключевую роль в системе медицины катастроф и оказания помощи

при массовых поступлениях пострадавших.

В начале 2000-х годов была проведена масштабная реставрация исторического здания Странноприимного дома.

Возрождена его жемчужина – церковь Живоначальной Троицы, освященная Патриархами Алексием II и Кириллом.

В 2010 году, к 200-летию Дворца милосердия, открылась выставка «Дворец милосердия», положившая начало Музею института, рассказывающему о его богатейшей истории –

от благотворительности Шереметевых до современных достижений неотложной медицины.

ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ». https://commons.wikimedia.org/wiki/User:NVO

23 июля 2025 года Институту Склифосовского исполняется 102 года.

Эта дата – напоминание о непрерывной связи времен: от христианского милосердия

и просвещенной благотворительности графа Шереметева через научный и трудовой подвиг Юдина и его коллег к высокотехнологичной медицинской помощи XXI века.

Институт остается живым символом Москвы, надеждой для людей в самые критические моменты их жизни, продолжая дело, начатое Постановлением № 315 в далеком 1923 году.

Самые жестокие эпизоды книги Исход: подробный разбор

Книга Исход — один из самых драматичных текстов Танаха и Библии в целом. В ней впервые в полную силу проявляется образ Яхве как воинственного, ревнивого и наказывающего Бога. На фоне исхода евреев из Египта, законодательства Синая и создания народа Завета происходят эпизоды, в которых жестокость — божественная и человеческая — играет ключевую роль. Ниже — хронологический разбор самых жестоких событий книги.

Господь хочет умертвить Моисея (Исход 4:24–26)

«Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его…»

Первым по хронологии у нас довольно странный и зловещий, хотя и довольно малоизвестный эпизод. Сразу после призвания Моисея, по дороге в Египет, Бог неожиданно хочет убить своего пророка. Жена Моисея, Сепфора, в панике обрезает крайнюю плоть сына и прикасается ею к ногам Моисея, тем самым отвращая гнев Бога.

Жестокость и абсурдность в том, что Бог, только что давший поручение Моисею, вдруг внезапно хочет его убить. Эпизод выглядит, как вставка из более древней устной традиции, позже интрегрированная в корпус исходной истории.

Один из самых загадочных и мрачных фрагментов всей Торы — интерпретаторы веками спорят, что именно произошло.

Казни Египта: стихийное и целенаправленное насилие (Исход 7–12)

Седьмая казнь. Джон Мартин, 1823.

Бог Яхве, через Моисея и Аарона, насылает десять разрушительных бедствий на Египет, чтобы заставить фараона отпустить израильтян. Это:

1. Превращение воды в кровь (Исх. 7:14-24);

2. Жабье нашествие (Исх. 8:1-15);

3. Нашествие насекомых (Исх. 8:16-19);

4. Песьи мухи (Исх. 8:20-32);

5. Мор скота (Исх. 9:1-7);

6. Язвы и нарывы (Исх. 9:8-12);

7. Гром, молнии и огненный град (Исх. 9:13-35);

8. Саранча (Исх. 10:1-20);

9. Тьма «осязаемая» (Исх. 10:21-29);

10. Гибель всех первенцев (Исх. 11:1-10, 12:29-30).

Эти бедствия поражают не только правителя, но и простых людей, детей и животных. Некоторые из них причиняют страдания, а не только смерть (язвы, мрак, саранча, вонь). Бедствия нарастают по интенсивности и символизируют тотальную победу Бога Израиля над богами Египта.

Цинизм наказаний еще и в том, что Бог сам «ожесточает сердце» фараона и не дает ему отпустить народ, чтобы показать свою мощь.

Война Бога ведётся не только против людей, но и против природы. Особенно тяжело выглядит сцена, где люди и животные гибнут вместе — из-за одного фараона страдает всё живое.

Гибель первенцев Египта (Исход 12:29–30)

Л. Альма-Тадема. «Смерть первенца фараона. Королевский музей, Амстердам.

В виде кульминации казней, в полночь, Бог убивает всех первенцев в Египте от первенца фараона от первенцев рабов. Даже ни в чем не повинный скот он не щадит, истребляя все первородное.

Одна из самых спорных сцен в Библии: массовая смерть детей, включая младенцев, а также животных. Упомянут национальный траур: «не было дома, где не было бы мертвеца».

Казнь подчёркнута как неизбирательная и устрашающая, являющая силу Бога.

Принуждение египтян отдать золото: искупительное ограбление (Исход 12:35–36)

«И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и выпросили у египтян вещей серебряных и золотых… и Господь дал милость… так что они давали им… и они обобрали египтян».

Наконец фараон смиряется и соглашается отпустить евреев. Перед тем, как выйти из страны рабства, израильский народ фактически грабит Египет, причем с божественного одобрения.

В традиции это представляется как возмещение за рабство, но текст оставляет ощущение моральной двусмысленности.

Гибель египетской армии в Чермном море (Исход 14:26–28)

Далее Бог опять ожесточает сердце фараона, и тот собирает людей в погоню. Евреи проходят через море, а за ними – египетская армия. Вода Чермного (Красного) моря сомкнулась, погубив все войско фараона. Не спасается ни один человек, подчёркивается полное уничтожение.

Армия уничтожена не в бою, а силой природы, управляемой Богом. Это воспевается как триумф Яхве, и Израиль празднует гибель врагов (Исх. 15).

Смерть за непослушание через Божье вмешательство (Исход 19:12–13; 33:5)

Перед дарованием Закона Бог предупреждает: «Кто приблизится к горе Синай — будь то человек или скот — тот будет предан смерти».

И позже: «Если Я пойду среди тебя, то истреблю тебя».

Создаётся атмосфера ужаса и опасности даже при приближении к святому. Бог не просто наказывает, а предупреждает о моментальной смерти за нарушение дистанции. Святость Бога представлена как физически разрушительная сила, подобно радиации.

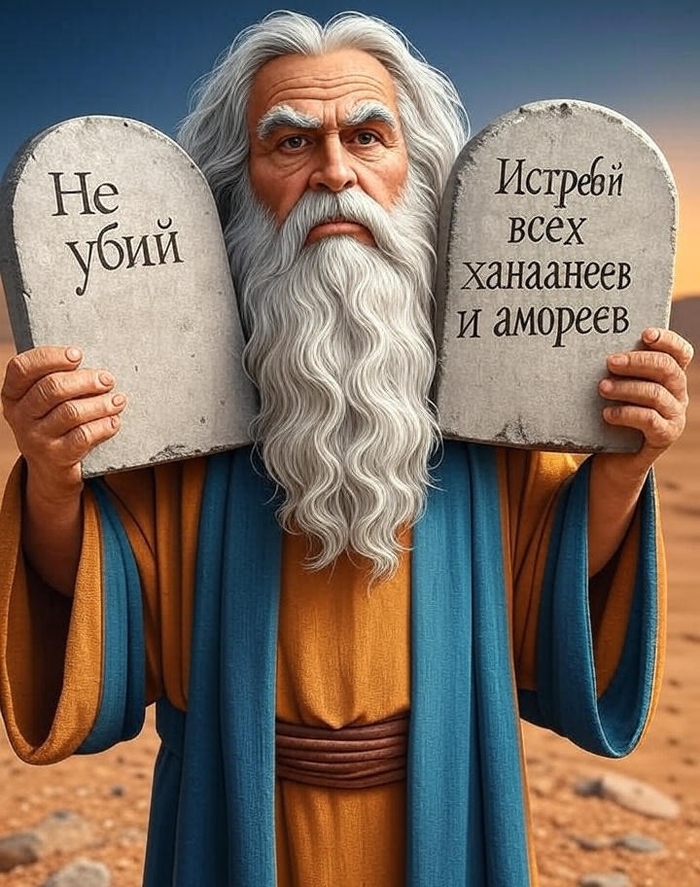

Обетование полного уничтожения хананеев (Исход 23:23–33)

Бог обещает вести Израиль в землю хананеев, амореев и других народов, при этом требует сокрушить их статуи, разрушить жертвенники и не заключать с ними никаких союзов.

Это программа этнического и религиозного очищения. Бог требует тотального уничтожения как народов, так и их святынь. Хотя реализация будет в следующих книгах (Иисус Навин), здесь заложена идеология сакрального насилия.

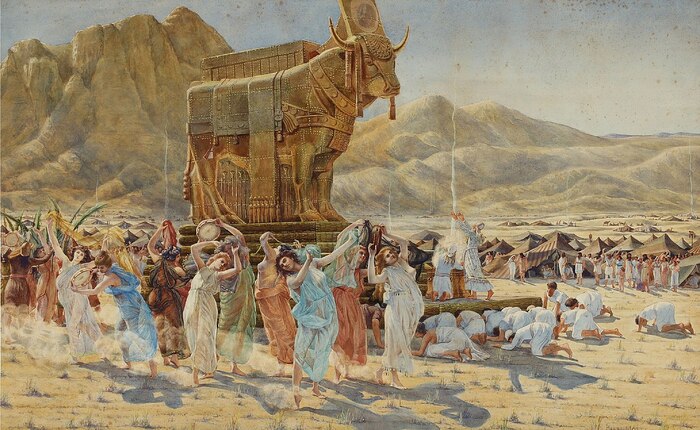

Угроза истребления Израиля Богом (Исход 32:9–10)

Пляска израильтян вокруг золотого тельца. Анри-Поль Мотт.

Пока Моисей пребывает на горе Синай, евреи решают изваять золотого тельца и поклоняться ему как Богу. Разъярённый Бог говорит Моисею: «Я истреблю их, и произведу от тебя великий народ».

Возникает угроза геноцида избранного народа за грех. Бог предлагает Моисею создать новый избранный народ от его потомство.

Лишь заступничество Моисея спасает израильтян от тотального уничтожения, и грозный Яхве сдерживает гнев.

Убийство 3000 человек за идолопоклонство (Исход 32:25–29)

Моисей велит левитам взять мечи и пройти «от ворот до ворот», убивая тех, кто участвовал в поклонении золотому тельцу. Погибает около 3000 человек.

Жертвами становятся братья, друзья и близкие. Кровь проливается как средство «очищения» народа и демонстрации верности Яхве.

Постоянная угроза и насилие как норма

На протяжении всей книги Бог регулярно угрожает уничтожением за малейшее непослушание. Моисей сам часто выступает как гневный пророк, насылающий казни и провозглашающий гибель.

Эта атмосфера постоянного страха перед Богом, заповедями и отступлением от завета превращает книгу Исход в один из самых психологически тяжёлых текстов Писания. Страх — основной мотив поддержания порядка.

Заключение

Книга Исход — не просто история освобождения. Это текст, где божественное насилие является одновременно актом спасения и устрашения. Она содержит: примеры насилия над врагами (египтянами), внутреннее насилие (над израильтянами), жесткие божественные нормы, часто превышающие человеческие представления о справедливости.

Жестокость в Исходе — не случайность, а часть системы: Яхве предстает как Бог, который спасает через разрушение, очищает через кровь, и ведет народ, убивая тех, кто не подчиняется. Эта напряжённость между справедливостью, милостью и страхом делает книгу Исход одной из самых мрачных и глубоких книг Библии.

Мать поневоле

"Развяжите ее, снимите мешок с головы", - услышала она мужской голос, и сразу все поняла. Страх сковал тело, и сопротивляться она при всем желании не могла. Каролине стало совершенно ясно: ей придется стать матерью поневоле.

На спине у новорожденной малышки была маленькая родинка в виде звездочки. Повитуха, улыбаясь, сказала родителям: "Будет счастливой!".

Произошло сие знаменательное событие 6 июля 1766 года в доме немецкого дворянина генерала Генриха Кристиана Вильгельма фон Шлотхайма. Молодая мать, известная красавица Фридерика Мост фон Вильгельсталь, разрешилась от бремени премилой девочкой.

Малышку назвали Каролиной - весьма распространенное имя в германских землях. Воспитание девочка получила вполне обыкновенное для немецкой дворянки той эпохи - ее больше учили танцевать, чем читать или считать. С ранних лет Каролине повторяли, что для девушки важно выгодно выйти замуж.

Однако в связи с незнатностью рода фон Шлотхайм женихи не выстраивались к Каролине в очередь, несмотря на то, что уже с пятнадцати лет она считалась настоящей красавицей.

Но вот в 1787 году на 21-летнюю Каролину обратил пристальное внимание сам Вильгельм I, ландграф Гессен-Кассельский.

Казалось бы, повод для радости - знатнее и могущественнее жениха трудно было представить - однако для Каролины воспылавший страстью ландграф стал истинным проклятием.

Вильгельму в ту пору исполнилось 44 года, он был женат официальным браком на своей двоюродной сестре Вильгельмине Каролине, принцессе Датской и Норвежской.

Вильгельмина родила супругу четверых детей, но это не помешало Вильгельму завести нескольких любовниц, а также заиметь огромное количество бастардов от женщин и девушек из разных слоев общества - начиная от знатных дам и заканчивая крестьянками.

Двадцать внебрачных детей Вильгельм признал и щедро наделил их деньгами, титулами и землями.

На момент знакомства с Каролиной у Вильгельма была постоянная любовница Роза Доротея Риттер, дочь аптекаря. Эта женщина родила ландграфу семерых детей и, пока Вильгельм оказывал знаки внимания Каролине фон Шлотхайм, ходила по замку с огромным животом, ожидая восьмое совместное дитя.

В Европе Вильгельма Гессен-Кассельского считали слегка сумасшедшим, и сумасшествие его состояло в навязчивом желании иметь как можно больше детей.

Не удивительно, что Каролина, мечтавшая о семье и муже, была шокирована вниманием ландграфа. Дочь генерала прекрасно понимала, что Вильгельм, при живой официальной жене, уготовил для нее роль своей очередной любовницы и "производительницы" детей.

Каролина, девушка серьезная и благочестивая, никоим образом не желала себе подобной судьбы. Она сопротивлялась напору ландграфа, и, к удивлению гессенского двора, решительно давала правителю от ворот поворот.

Но Вильгельм не привык терпеть отказы. В 1788 году ландграф избавился от своей постоянной метрессы Розы Доротеи Риттер. Одержимый неприступной Каролиной гессенский правитель лицемерно обвинил мать восьмерых своих детей в неверности и сослал ее в замок Бабенхаузен.

Теперь никто не мешал Вильгельму всеми силами идти на приступ Каролины. Но девушка не сдавалась, и тогда ландграф поступил словно дикий горец из аула на Северном Кавказе.

Когда Каролина прогуливалась в полях неподалеку от своего дома, на нее напали два мужчины, накинули ей на лицо мешок из черной ткани, связали и куда-то повезли. В себя шокированная девушка пришла в одной из опочивален во дворце ландграфа. Несмотря на мольбы и слезы Каролины, Вильгельм получил то, что он так желал.

Каролина некоторое время жила в замке, но затем смогла обмануть приставленных к ней служанок и сбежала к родителям.

Увы, генерал фон Шлотхайм дочь не принял. Отец заявил, что Каролина должна покинуть его дом и вернуться к Вильгельму.

Красавица была вынуждена подчиниться. 23 июня 1789 года Каролина родила сына Вильгельма Фридриха - первое совместное с ландграфом дитя. "Мать поневоле", - называли пленницу правителя в Гессене.

Вильгельм был щедр к Каролине. Уже в мае 1788 года ландграф сделал возлюбленную графиней Шлотхаймской, построил для нее замок Левенштайн.

Для ландграфа, столь трудно добивавшегося Каролину, было важно, чтобы та родила ему как можно больше детей. В результате женщина была беременна каждый год: в 1790-ом Каролина родила сына Вильгельма Карла; в 1791-ом - сына Фердинанда; в 1792-ом - дочь Каролину Фредерику; в 1793-ем дочь Августу Вильгельмину.

Несчастная женщина просила мужа сделать перерыв, позволить ей передохнуть, но ландграф и слышать ничего не желал.

В 1794-ом Каролина родила сына Людвига Карла, в 1795-ом - дочь Фредерику Августу.

Во время последних родов Каролина едва не скончалась, после чего испугавшийся ландграф позволил ей сделать перерыв.

Освобожденная от постоянного бремени, Каролина обнаружила, что она вполне может влиять на ландграфа, и даже участвовать в государственных делах. Влияние графини фон Шлотхаймской росло с каждым днем.

"Перерыв" занял пять лет - в 1800 году Каролина родила сына Вильгельма Людвига.

Очередные роды графини случились в 1803-ем году, когда она произвела на свет сына Фридриха. В том же 1803-ем ландграф Вильгельм был провозглашен Его Королевским и Светлейшим Высочеством князем-курфюрстом Гессенским.

Каролина же продолжала рожать - в 1804 году у пары родилась дочь, названная в честь матери; в 1805-ом, 1806-ом графиня производила на свет мертворожденных детей.

Таким образом, за восемнадцать лет Каролина фон Шлотхайм родила курфюрсту Вильгельму двенадцать детей, из которых до совершеннолетия дожили только пять.

Вильгельм в детстве. Тогда никто и предположить не мог, что столь милый мальчуган вырастет таким ужасным человеком.

"Гонка" за детьми, которую устроил Каролине Вильгельм, подорвала здоровье графини. Женщина постоянно хворала, жаловалась курфюрсту на боли.

Однако Вильгельму, казалось, было наплевать на здоровье его фактической супруги. В 1807 году Каролина снова забеременела. Этот год был исключительно тяжелым для курфюршества Гессенского. Фактически, Вильгельму пришлось вести войну с Жеромом Бонапартом, братом Наполеона. Эту войну курфюрст проиграл, его государство было присоединено к Королевству Вестфалия.

Вильгельм бежал в Данию. Каролина отправилась вслед за курфюрстом, и добравшись до города Итцехо, расположенного на севере Германии, разрешилась там от бремени мертворожденным младенцем.

Этот ребенок стал последним для пары - ужасная "гонка" Каролины фон Шлотхайм завершилась.

В 1813 году, после поражения Наполеона, Вильгельм вернулся в свое курфюршество, был восстановлен в правах.

Умер правитель Гессена-Касселя в 1821 году в возрасте 77 лет. Количество оставленных им детей точному подсчету не поддается.

Графиня Каролина фон Шлотхайм скончалась 7 января 1847 года. На момент смерти ей исполнился 81 год.

Пятеро выживших детей Каролины унаследовали ее графский титул. Дочери удачно вышли замуж, сыновья стали заметными аристократами Гессен-Касселя.

Однако новым курфюрстом стал единственный законный сын Вильгельма I - Вильгельм II.

Так сложилась судьба женщины, которая не выбирала, какой будет ее жизнь - это сделали за нее. И предсказание в виде "счастливой" родинки-звездочки оказалось ложным...

Дорогие читатели! В издательстве АСТ вышла моя вторая книга. Называется она "Узницы любви: "От гарема до монастыря. Женщина в Средние века на Западе и на Востоке".

Должен предупредить: это жесткая книга, в которой встречается насилие, инцест и другие извращения. Я отказался от присущей многим авторам романтизации Средних веков и постарался показать их такими, какими они были на самом деле: миром, где насилие было нормой жизни. Миру насилия противостоят вечные ценности - дружба, благородство и, конечно же, Любовь. В конечном итоге, это книга о Любви.

Тем временем, моя книга о русских женщинах в истории получила дополнительный тираж, что очень радует!

Прошу Вас подписаться на мой телеграм, там много интересных рассказов об истории, мои размышления о жизни, искусстве, книгах https://t.me/istoriazhen

Всегда ваш.

Василий Грусть.

22 июля. Посторонись Эдисон! Про то, как Александр Лодыгин лампочку изобрел

До середины XIX века человечество зависело от тусклого и опасного освещения: лучин, восковых свечей, керосиновых ламп и газовых рожков. Хотя принцип электрической дуги был известен с начала века благодаря работам Василия Петрова и Гемфри Дэви, практического применения он не находил. Множество изобретателей бились над созданием надежного источника света, но их разработки оставались лишь лабораторными диковинками. Например, в 1840-х–1860-х годах англичанин Де ла Рю экспериментировал с платиновой нитью, а Генрих Гёбель в Германии создал прототип с обугленной бамбуковой нитью, однако все эти устройства были недолговечны и непригодны для массового использования. Для настоящего прорыва требовался принципиально новый подход, в котором и приуспел русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин.

Про Александар Лодыгина

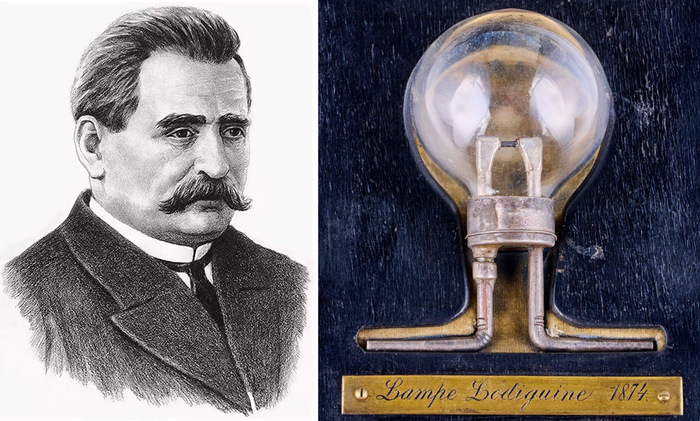

Александр Николаевич Лодыгин, родившийся 18 октября 1847 года в селе Стеньшино Тамбовской губернии, происходил из обедневшего дворянского рода. Семейная традиция предписывала ему военную карьеру, что привело его в Воронежский кадетский корпус, а затем в юнкерское училище в Москве. Однако, прослужив менее двух лет в 71-м Белёвском полку, он в 1870 году совершил радикальный шаг - вышел в отставку, разорвав связь с семьей. Чтобы финансировать свои амбициозные проекты, Александр устроился молотобойцем на Тульский оружейный завод. В этот жизненный период он вступил на путь изобретателя. Его ум генерировал смелые идеи, такие как «Электролёт» - летательный аппарат с электрическим двигателем и двумя винтами (прообраз вертолёта), способный поднимать 32 тонны груза, и автономный водолазный аппарат с электролитическим получением кислорода, ставший прототипом акваланга. Отвергнутый российским военным ведомством, Лодыгин предложил «электролёт» Франции во время франко-прусской войны. Получив 50 тысяч франков, он отправился в Париж, но по пути столкнулся с кражами чертежей и арестом по подозрению в шпионаже. Поражение Франции похоронило проект «электролёта» однако именно во время работы над ним у Лодыгина родилась новая идея, которая являлась следствием решения проблемы освещения кабины аппарата. Так начался его путь к изобретению лампы накаливания.

Изобретение лампы накаливания

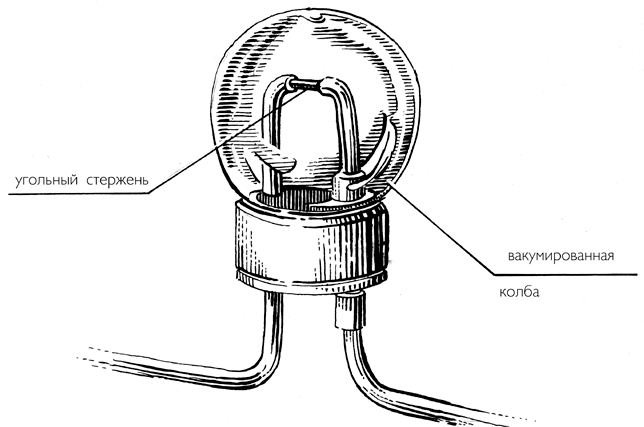

Вернувшись в Петербург, Лодыгин углубился в изучение физики и химии, посещая лекции в Технологическом институте. Его первые опыты с железной проволокой в качестве нити накала закончились неудачей. Успех пришел лишь тогда, когда он поместил угольный стержень диаметром 2 мм в стеклянную колбу, из которой тщательно откачал воздух. Этот вакуум был ключевым, так как предотвращал окисление раскаленного угля, а герметичность колбы обеспечивала стабильность свечения. Уже в 1872 году изобретатель совершил несколько важных шагов: он публично продемонстрировал свои лампы в физической аудитории Технологического института, затем осветил магазин Флорана на Морской улице и Одесскую улицу в Петербурге, где его фонари проработали беспрецедентные два месяца вместо прежних 30-40 минут, и, наконец, подал официальное «прошение на привилегию» - патентную заявку 12 октября 1872 года. Устройство лампы Лодыгина было одновременно простым и гениальным: два медных стержня надежно удерживали угольный электрод, а провода подавали ток через оправу в основании - конструкция, узнаваемая и в современных лампах. Интересно, что международное признание пришло к нему раньше отечественного: к 1873 году Лодыгин уже получил патенты в Австро-Венгрии, Великобритании, Франции, Италии и даже Индии с Австралией. И только 22 июля 1874 года была официально оформлена Российская привилегия под №1619.

Последствия

Получение патента стало для Лодыгина настоящим триумфом: Петербургская академия наук присудила ему Ломоносовскую премию в 1000 рублей, назвав изобретение «переворотом в вопросе об освещении». Было создано «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°», задуманное для коммерческого внедрения ламп. Однако успеха не вышло -компания быстро обанкротилась из-за нехватки финансирования и жесткой конкуренции с более яркой, но менее долговечной «свечой Яблочкова». Неспособный продлить американский патент из-за финансовых трудностей, Лодыгин в итоге потерял права на него в США. Этот коммерческий провал и отсутствие поддержки на родине подтолкнули его к эмиграции в 1884 году. За 23 года жизни за границей он многое успел: организовал производство ламп в Париже совместно с де Лилем («Лодыгин и де Лиль»), совершил новый технологический прорыв, разработав в 1893 году лампы с вольфрамовой нитью и спиралью, которые легли в основу всех современных лампочек, построил в США завод по производству тугоплавких металлов, а также создал электропечи для плавки металлов и даже работал над электромобилями. В 1906 году ключевые патенты на вольфрамовые лампы были куплены гигантом General Electric, компанией, которая прочно ассоциировалась с именем Томаса Эдисона, хотя американец, по сути, лишь усовершенствовал и довел до массового производства идеи, фундамент которых заложил Лодыгин.

Возвращение в Россию в 1907 году подарило изобретателю новую надежду. Он преподавал в Электротехническом институте, проектировал трамвайные подстанции в Петербурге, разрабатывал планы электрификации Олонецкой и Нижегородской губерний, стремясь принести пользу родной стране. Однако Февральская революция 1917 года и последовавшие за ней материальные трудности вынудили его вновь уехать в США. Хотя новое советское правительство впоследствии приглашало его вернуться и участвовать в грандиозном плане ГОЭЛРО (план электрофикации страны), но пожилой изобретатель отказался. Александр Николаевич Лодыгин умер в Бруклине 16 марта 1923 года, оставив миру не только лампу накаливания, но и десятки других изобретений - от передовых электропечей до аппаратов для сварки.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Человечество в эпоху меднокаменного века (энеолита). Часть 3. Южные племена скотоводов

Жизнь скотоводческих племен в южных регионах (в Северной Африке, Аравии, Средней Азии и других степных и засушливых районов древнейшего мира) в V - III тыс. до н.э. Разведение домашнего скота и приручение диких животных: коз, овец, свиней, коров, собак, различных видов антилоп. Переход к скотоводство энеолитиолитических племен, ранее занимавшихся только охотой. Скотоводство как один из видов общественного хозяйства у земледельческих племен.

Переход к патриархальным отношениям у скотоводческих племен, поскольку скотоводство считалось мужским занятиям, женщины занимались домашним хозяйством, бытом и воспитанием детей и играли подчиненную роль по отношению к мужчинам. Сохранение матриархата и высокого общественного положения женщин у племен земледельцев в эпоху энеолита.

Отличия племен скотоводов в IV - III тыс. до н.э. от более поздних кочевников. Еще не были одомашнены лошади и верблюды, чаще всего использовались ослы в качестве вьючных животных для перемещения грузов и различных предметов быта при переходе скотоводов эпохи энеолита с места на место. Энеолитические скотоводы, как правило, проживали на одной стоянке до полного истощения пастбищ для домашнего скота и только после этого перемещались в другие районы и продолжали вести прежний образ жизни и хозяйства. Из-за наступления более засушливого климата, почти полного отсутствия дождей первоначальные пастбища эпохи энеолита быстро становились все более скудными, поэтому скотоводческие племена переселялись все дальше от мест своего первоначального проживания.

Данные археологических раскопок не позволяют ученым создать более полную картину жизни и быта племен скотоводов эпохи энеолита. В некоторых степных районах Северной Африки от древнейших скотоводов остались наскальные рисунки.

Начиная с III тыс. до н.э., в период возникновения первых государств Древнего Востока (Египта, городов-государств Шумера, Сирии, Финикии, Палестины) появились письменные источники (папирусы, клинописные таблички и т.д.) о жизни древнейших скотоводов, которые свидетельствовали о последовательном перемещении из степей и пустынь Северной Африки, Аравии, а позднее из Средней Азии. Скотоводческие племена, как правило, в то время перемешивались с местным земледельческим населением и часто переходили от скотоводства к земледелию в тех местах, где это было возможно. Однако, все чаще вторжения скотоводческих племен приводили к грабежам земледельческого населения, разрушению их прежнего уклада жизни и замедлению дальнейшего общественного развития ранних земледельческих обществ. Соседство земледельческих и скотоводческих племен и народов - обычное явление районов древнейших цивилизаций (оно было характерно и для более поздних эпох: античного периода, Средневековья и Нового времени).

Канал Занимательная астрономия на Рутубе

Канал Занимательная астрономия, геология и география в Телеграме

А вы знали, что по легенде тамагочи — это инопланетяне?

Они прилетели, чтобы изучать нашу планету, но оказалось, что без защитной оболочки им тут не справиться. Но в ваших силах им помочь! Открывайте игру с тамагочи и сделайте электронного питомца счастливым. Это не так просто, как было в детстве. Если справитесь, получите награду в профиль.

Конго: От Леопольда до Лумумбы. Часть 4

Автор: Роман Воронов

Барон Адриен Гоффине сначала верно служил королю Леопольду I, а затем был одним из ближайших соратников Леопольда II

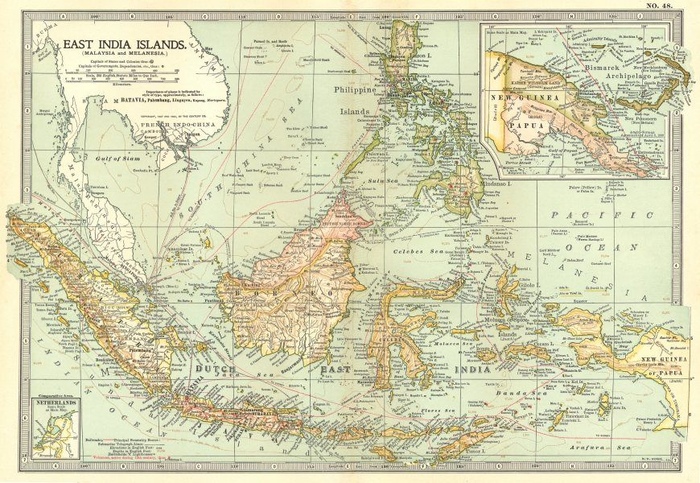

Пытаясь обрести заморские владения, Леопольд II изучил огромное количество вариантов – в Средиземноморье, в Индии, в Китае, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, но начал он этот путь не с далёких заморских стран. Первый его план, наивный, но весьма дотошно проработанный, касался соседних европейских земель.

До 1853 года Леопольд военным делом практически не интересовался. Как наследник бельгийского престола, он ещё с десяти лет получал основы военного образования и к семнадцати годам числился аж целым майором, но чисто номинально. Всё изменила начавшаяся далеко на востоке Крымская война. Изобретение телеграфа сделало эту войну первой, которую люди воспринимали практически в прямом эфире: благодаря многочисленным корреспондентам на фронте новости о событиях появлялись уже через один-три дня, по меркам XIX века это было практически мгновенно. Юный герцог Брабантский увлёкся чтением фронтовых сводок и требовал всё более подробных карт мест, где происходили события. Вплоть до того, что королевскому адьютанту Адриену Гоффине пришлось воспользоваться своим влиянием и заполучить нужные материалы прямиком из парижского военного архива (Dépôt de la Guerre). Именно на основе этих карт Леопольд в дальнейшем будет пытать купить территории у Османской империи, но это будет потом.

А для начала весной 1854 года Леопольд, герцог Брабантский, пришёл к своему отцу Леопольду I, королю Бельгии, с увесистой папкой и без лишних предисловий выложил на стол ничто иное, как план захвата Нидерландов. Для понимания реакции монарха стоит вспомнить, что независимая Бельгия на тот момент была не сильно старше своего юного наследника – с момента получения независимости прошло менее 24 лет. Независимость эта была получена как раз от Объединённого королевства Нидерландов, причём летом 1831 года Бельгия её чуть не утратила. Только вмешательство французских войск остановило нидерландскую интервенцию, в ходе которой за десять дней со 2 по 12 августа была занята значительная часть территории и интервенты вошли в Брюссель одновременно с французами. Леопольд I прекрасно помнил, как существование его державы висело на волоске, и вот теперь сын уверенно предлагает ему план гибридной войны против старого противника.

Принц Оранский возглавляет нидерландскую армию в битве при Равелсе 3 августа 1831 года. Литография 1831 года, коллекция Регионального архива Тилбурга.

В основе плана Леопольда лежала идея недовольства южных католических провинций Нидерландов северным протестантским правительством. На возражение отца, что подобного недовольства вообще-то никто уже сотни лет не видел, наследник уверенно возразил, что можно для начала направить туда агентов и начать подстрекательскую деятельность, подбивая католиков на восстание. А когда это восстание будет поднято, бельгийская армия будет иметь полное моральное право для вмешательства с благой целью защиты единоверцев. Король, не узнающий своего обычно довольно вялого сына, поинтересовался источниками подобной уверенности и был ещё раз поражён, что Леопольд, при деятельном содействии Адриена Гоффине, уже создал в соседней стране целую небольшую шпионскую сеть для сбора данных.

Голландские кавалеристы из 4го драгунского полка. Униформа образца 1849-1866 годов. Автор: Виллем Константин Старинг, голландский художник, иллюстратор и офицер лёгкой кавалерии. 1900 год.

Опираясь на её данные, Леопольд доложил отцу, что бельгийская армия имеет численное и качественное превосходство. У бельгийцев было 2127 офицеров против 1397 у Нидерландов, причём бельгийские офицеры были моложе и, по мнению авторов плана, лучше подготовлены. По военному бюджету Бельгия тоже была впереди – 34 миллиона франков против 30, из которых почти треть Нидерланды тратили на флот. Роль военно-морских сил в грядущей войне Леопольд считал второстепенной – какая разница, сколько у противника кораблей, если сухопутная армия быстро достигнет столицы и возьмёт её? А для захвата Амстердама герцог Брабантский придумал настоящий блицкриг. По примеру действий французской армии в 1795 году бельгийцы должны были пересечь реку Ваал и Голландскую линию водной обороны (Ватерлинию), после чего выйти к Амстердаму с тыла и захватить его. Всё должно было уложиться примерно в десять дней, чтобы обескураженный противник не успел организовать сопротивление. В дальнейшем предполагалось провести референдум по присоединению к Бельгии в южных католических провинциях.

Голландские сапёры в 1859 году. Униформа образца 1849-1866 годов. Автор: Виллем Константин Старинг. 1898 год.

С одной стороны, план выглядел заманчиво. По Лондонскому договору 1839 года, который завершил противостояние с Нидерландами, Леопольд I уступил Виллему I заметные территории – половину Лимбурга, большую часть Люксембурга и, что особенно обидно, Северный Брабант и Зеландскую Фландрию, исторически представлявшие части земель, ставших основой Бельгии. С другой стороны, именно этот договор по сути и был фундаментом бельгийского суверенитета, подтверждением существования молодого королевства со стороны великих держав, так что посягать на его основы Леопольду I, мягко говоря, не очень хотелось. Король мог бы просто отвергнуть идею сына своим словом, но он не хотел, чтобы наследник затаил на него обиду, и решил идти гораздо более сложным путём – показать ошибочность самих основ плана. К работе был привлечён полковник Шоше, специалист военной разведки, отвечавший за голландское направление. Вместе со своей командой Шоше не оставил камня на камне от большинства выкладок Леопольда.

Схема старой конфигурации Ватерлинии. В дальнейшем линия сильно достраивалась и перестраивалась до середины ХХ века. В финальной своей конфигурации она была призвана сдерживать бросок советских танков к Ла-Маншу, но для планов Леопольда и старая версия была непреодолимой преградой.

Ключевой проблемой разведчики назвали катастрофически недооцененную принцем Ватерлинию. Большинство её фортов были недавно модернизированы и находились в отличном состоянии. Против армии масштабов бельгийской не было даже необходимости открывать дамбы – сочетание водных преград и оборонительных сооружений для неё само по себе было практически непреодолимо. С юга и востока подойти к Амстердаму было практически невозможно. Армия Нидерландов, несмотря на не особо впечатляющую численность, была хорошо подготовлена и имела достаточно высокий моральный дух. В случае вторжения можно было ожидать скорее патриотического подъёма, чем паники или апатии, что грозило перевести предполагаемый леопольдовский блицкриг в войну на истощение, чего Бельгия себе ну никак позволить не могла. Эти контраргументы король и предъявил сыну. Леопольд выслушал отца, но тем не менее продолжал настаивать на том, что католики Нидерландов непременно поднимут восстание.

На это Леопольд I выложил козырь, который принцу нечем было крыть – Францию. У власти там находился император Наполеон III. Племянник Наполеона Бонапарта, первый президент Франции и последний её монарх, он обладал амбициями своего великого дядюшки, но вот в талантах сильно ему уступал. Поэтому опасаться его имперских амбиций приходилось в основном не великим державам, а небольшим и не очень сильным странам – например, Бельгии. Слухи о желании Наполеона III аннексировать северного соседа ходили уже давно, но в текущем своём состоянии Бельгия не являлась ни призом, ни угрозой, ради которой имело смысл ссориться с Великобританией или Пруссией. А вот Бельгия, серьёзно увеличившаяся за счёт голландских земель, – это совсем другое дело, тут уже появляется резон устроить серьёзный шум на всю Европу.

Шарль Луи Наполеон Бонапарт, он же Наполеон III. Дважды первый и единственный – сначала президент Второй Французской республики, а потом император Второй Французской империи.

На этот, казалось бы, железный довод герцог Брабантский дал весьма неожиданный ответ, проконсультировавшись перед этим с таким мастодонтом политики, как Жером Бонапарт, родной брат Наполеона Бонапарта. Леопольд решил сыграть на антифранцузской сути нидерландского проекта. Тут он был недалёк от истины – Объединённое королевство Нидерландов по идее инициаторов Венского конгресса должно было нависать над севером Франции, создавая для него постоянную угрозу. Главным сторонником создания этого королевства была Великобритания, которая получала тем самым «бульвар вглубь Франции», по выражению Леопольда. Бельгийская революция этот бульвар порядком укоротила и серьёзно ослабила Нидерланды, но не устранила угрозу. Франция очень хотела бы обезопасить свой север, получив естественную границу по Рейну и Маасу, но реализация этого желания непременно привела бы к новой большой европейской войне. А вот если бы в этих границах находилось союзное франкофонное государство – совсем другое дело. Дружественные Пьемонт на юге, Швейцария на востоке и Бельгия на севере могли дать Наполеону III военный союз, сравнимый с империей его дяди, при этом без большой войны. Против Бельгии с Францией за спиной Пруссия точно не посмела бы вмешаться, а без вмешательства Пруссии осталась бы в стороне и Великобритания. Это если королева Виктория вообще выступила бы против своего доброго друга дядюшки Леопольда I.

В конечном итоге французскую карту доразыгрывали до того, что Париж высказался по планам Леопольда, объявив их опасным бредом. Франции не нравится возня на её северной границе, но пусть лучше там будет возиться пара не особо опасных карликовых государств, чем одна серьёзно усилившаяся Бельгия. А уж в плане Нидерландов как проводника английского влияния высказываться точно не Бельгии с её Саксен-Кобургской династией, из которой у королевы Виктории, на минуточку, происходили и мать, Виктория Саксен-Кобург-Заальфельдская, и муж, Альберт Саксен-Кобург-Готский. Французские дипломаты недвусмысленно намекнули Леопольду I, что Париж не только не поддержит планы его сына, но и непременно вмешается, если их попробуют претворить в жизнь. Бельгии чётко указали на её место в иерархии европейских держав. Тут уж герцогу Брабантскому крыть было нечем, и пришлось отступиться.

В неосуществлённых планах Леопольда занятным было то, что истинной целью его было вовсе не захватить Нидерланды и уж точно не объединить всех католиков Фландрии в границах исторического графства. Он нацеливался на заморские колонии – в первую очередь на огромную Голландскую Ост-Индию, которая могла бы вывести богатство Бельгийского королевства на абсолютно новый уровень. Рухнувшие замыслы не умерили экспансионистских аппетитов Леопольда, и в дальнейшем он внимательно следил за действиями Нидерландов в их владениях, воспринимая соседнюю страну как пример в колониальных делах. Именно в Голландской Ост-Индии Леопольд подсмотрел так называемую систему принудительных культур и именно Нидерланды навели его на мысль, что колония не обязательно должна быть бельгийской, это может быть его личное, Леопольда, предприятие, в котором он будет выступать не как король Бельгии, а как частный акционер. В дальнейшем это очень сильно облегчило ему задачу, потому что никто не ожидал подобных масштабов частного предприятия, которые явит всему миру Леопольд II.

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.