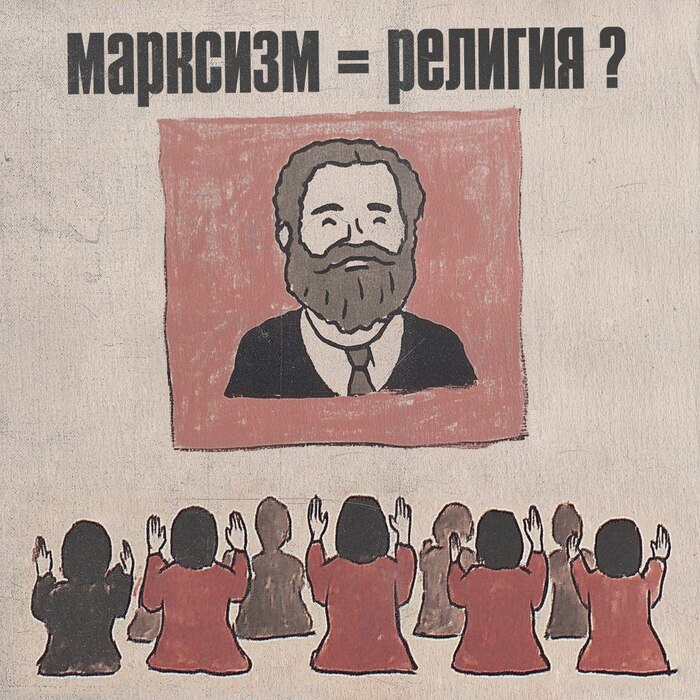

Марксизм — наука, а не религия: почему важно не превращать его в догму

Вы когда-нибудь задумывались, почему обсуждения среди левых иногда напоминают споры верующих с еретиками? Почему вместо анализа мы слышим заповеди, а вместо диалога — анафему? Почему отзывы о некоторых организациях звучат как "Организация N – это фанатики и сектанты"? И как научный коммунизм превращают в подобие религии?

Для начала разберёмся, как работает религиозное познание. В религии, как известно, источником истинных знаний является боговдохновенная книга. Толкуя её, церковь открывает истину. А затем эта истина в виде набора простых догматов доносится до слушателей.

А разве наука – не противоположность религии?

На первый взгляд — да. Научное знание опирается на опыт, доказательства и постоянное обновление. Но есть два уязвимых аспекта, в которых даже научная теория может быть превращена в религию:

1. Научные знания могут устаревать. Причём не только в том смысле, что новые открытия уточняют старые, но, в случае с обществом, сам предмет изучения может сильно измениться за полторы сотни лет.

2. Научные знания могут быть неправильно интерпретированы. К сожалению, труды классиков марксизма не переносят нам в голову абсолютную истину: их ещё необходимо правильно понять и вставить в контекст.

Как это работает?

Перейдём от слов к примерам.

Самый классический — это тезис о том, что истина едина, и коммунизм, как верное течение, тоже один, а значит, все те, с кем мы не согласны в теоретических позициях, — это ревизионисты и враги рабочего класса. Здесь идея, актуальная для времени, когда у вас уже есть сильная рабочая партия, которой необходимо сохранять единство и бороться, например, с социал-демократами, превращается в догму и переносится на сегодня, когда партии нет даже близко, а разногласия, в основном, являются следствием того, что маленькие организации, состоящие из энтузиастов, просто не способны изучить во всех подробностях какой-нибудь вопрос.

Другой пример — это повторяемая из года в год фраза "сейчас ещё два-три года, появится рабочее движение, и тут мы окажемся на коне". Логическая цепочка здесь тоже очень простая:

1. Загнивающий капитализм неизбежно порождает противоречия

2. Противоречия порождают кризисы

3. Кризисы порождают рабочее движение

4. Левые возглавляют рабочее движение.

5. Profit

Однако, что у нас, что в других постсоветских странах, что на промышленно развитом Западе, особый прогресс пока не заметен. Причина в том, что схема эта очень проста и, в силу своей простоты, не учитывает множества факторов: государство может сгладить последствия кризиса, профсоюзы могут успешно встроиться в систему и без коммунистов, левый популизм может быть спокойно использован и либералами, и националистами; если левые как сила отсутствуют на момент начала развития рабочего движения, то они никак не смогут на него повлиять, и т.д., и т.п.. Вот и выходит, что по бумагам уже завтра должно наступить время, где "вообще не надо будет умирать", а на практике мы от этого ещё очень далеки.

И, в качестве третьего примера, мы разберём другой аспект этого явления — иллюзию знания. Всем известно, что советы — это органы власти рабочего класса, которые подчиняются ему за счёт возможности отзыва депутатов. Всё, на первый взгляд, просто и понятно. Однако, если задуматься, то возникает много вопросов: как рабочие в СССР узнавали, что делал совет? Какие у советов разных уровней были полномочия? Насколько сильно на них влияли гос. органы? Как проходила процедура отзыва? И так далее.

Почему так? Почему в нашем прекрасном движении существует такая неприятная тенденция? На самом деле, всё просто — упрощение и сведение сложных конструкций к простым — это одна из основ нашего мышления. И потому подобные явления естественны [1] [2].

Однако с ними, конечно, надо бороться. Не путём "пролетарской критики" всех вокруг, а саморефлексией. Задавайте себе вопросы, ищите белые пятна в своих знаниях и закрывайте их. И помните, что коммунист — это не проповедник Маркса, а активист на острие прогресса и знания.

Подпишись на Красный Маяк