Особенности гуманизма

С тех самых пор, как живые организмы начали представлять из себя что-то относительно сложное, бесконечные жестокость и конкуренция стали основой их взаимодействия на сотни миллионов лет. Среда, в которой нам всем приходится существовать, по сути своей чрезвычайно опасна и некомфортна, и потому говорить об истории жизни на Земле (и, вероятно, на любой другой пригодной для оной планете) как о чём-то радужном, совершенно не приходится.

Человек, как первое существо, способное к комплексному осознанию себя, тоже продукт этой суровой системы. Нам не чужды агрессия друг к другу и к прочим видам, соперничество, эгоизм и жестокость. Хотя цивилизация сама по себе смягчила бытие и сделала его более безопасным для каждого, на протяжении тысяч лет низкая ценность отдельной личности и повсеместное насилие были обыденностью для всех без исключения обществ - от североафриканских скотоводов до рыбаков Полинезии.

Даже самые развитые культуры старины, например Китай династического периода и Римская империя, были по сути своей глубоко неприятными конструкциями, которые содержали в себе немало откровенных ужасов вроде рабства, неприкрытого произвола элит и, конечно, чрезмерно жестоких наказаний для людей, совершивших те или иные правонарушения, включая такие процедуры, как распятие на кресте, четвертование, отрубание конечностей, и многие другие.

Однако, в современности положение человека значительно лучше - существуют некоторые представления о безусловной ценности жизни, неотъемлемых правах при рождении и недопустимости унижения достоинства ни при каких обстоятельствах. Насколько это всё реально соблюдается - вопрос отдельный и связанный с уровнем принятия этих принципов каждым конкретным обществом. Факт же в том, что сейчас во многих случаях действительно приняты нормы, поддерживающие гуманизм, то есть ставящие человека во главу угла.

Само слово "гуманизм" использовалось ещё античным философом Цицероном, однако имело сильно различное с нынешним значение.

Принято считать, что гуманизм в современном понимании начал появляться в Западной и частично Южной Европе в XIV столетии, с переосмыслением классического наследия и общим материальным и культурным развитием региона. Последовавшие затем эпохи - Возрождение и Просвещение, одними своими названиями сообщают о том, что в их течение общественный прогресс развился немало, что и привело в итоге к появлению гуманизма как такового (Декларация прав человека и гражданина, Франция, 1789 год).

XVI-XVIII века в этом смысле особенно интересны. В какой-то момент появились даже монархи, открыто рассуждавшие о необходимости смягчения общества и распространения знаний, вроде Екатерины II в России и Фридриха Великого в королевстве Пруссия. При них действовало множество учёных и философов, старания который стали важнейшей вехой для гуманизма.

Однако любая эволюция поэтапна. Века, которые были мной названы, вместе с первой половиной 1800-х годов - это действительно очень важная ступень на пути к улучшению цивилизации. Но она была гибридным и чрезвычайно сложным периодом, в котором скрылось невероятное количество подводных камней. Именно об этих "камнях", которые порою и не камни вовсе, а целые огромные айсберги, я и хочу рассказать.

Вместо того, чтобы распылять повествование на все страны Европы, я выберу одно государство, прекрасно демонстрирующее всю комплексность данного периода, в каком-то смысле - даже гротескно. Государство это - королевство Англия (до 1707 года), а затем - Великобритания.

Край прогресса

Итак, в чём же дело? Начнём с того, что в 1500-1800-х годах в Англии происходило сильнейшее социальное и экономическое развитие. По целому ряду пунктов она опережала всех своих соседей и даже весь мир - первой серьёзно ограничила власть короля, в ней первой случилась индустриализация, начали прорываться ростки свободы слова, быстрее всего шла урбанизация, и так далее. Родом с Альбиона были такие мастодонты науки и гуманистической мысли, как:

Джон Локк (1632-1704), создатель теорий Познания и Общественного договора, оказавших огромное влияние на будущие научные и политические концепции

Уильям Шекспир (1564-1616), культовый поэт и драматург, автор произведений, гениально восхвалявших человека и переживания личности, что было новинкой для своего времени

Генри Филдинг (1707-1754) - писатель, предтеча европейского реалистического романа, сосредоточенного на приземлённых проблемах и описании действительности без пафоса и шаблонности классицизма.

То, что на английской земле рождались такие таланты, само по себе говорит о ней многое. Кроме того, здесь быстро шло развитие коллективного политического правления, подавившего вседозволенность власти помазанника Божьего. С середины XVII столетия каждое новое лицо на лондонском престоле теряло часть полномочий, что привело к почти полной номинальности текущего короля. При прочих равных, такая система более стабильна, эффективна и предсказуема, чем неограниченная монархия, и переход на неё - большой шаг вперёд.

Прямо сейчас носящий множество пышных титулов Карл III имеет в десятки раз меньшее влияние на свою страну, чем на бумаге "избранные" всевластные "президенты" и прочие народные руководители таких мест, как Туркменистан, Азербайджан или Северная Корея

Ну и последнее, но крайне важное - беспрецедентный хозяйственный скачок в Британии этого периода, связанный со множеством аграрных и технологических достижений. Именно в ней произошла первая в истории индустриализация с машинами, повысившими производительность труда очень сильно по сравнению с прошлыми временами.

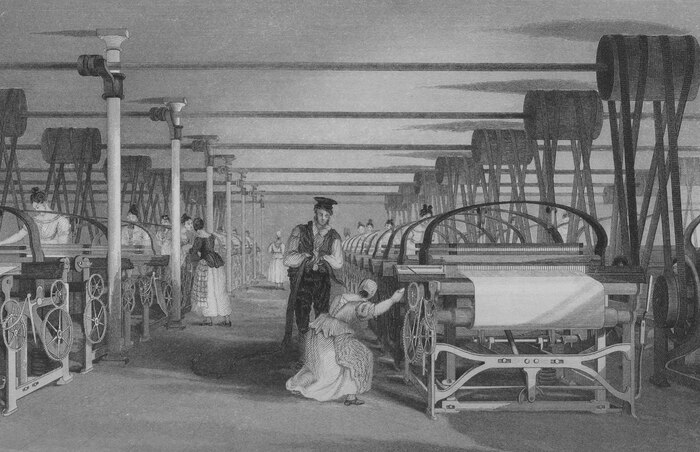

Прялка "Дженни" (1764 год) - агрегат, несоизмеримо удешевивший текстильное производство, что начало промышленный переворот в Англии

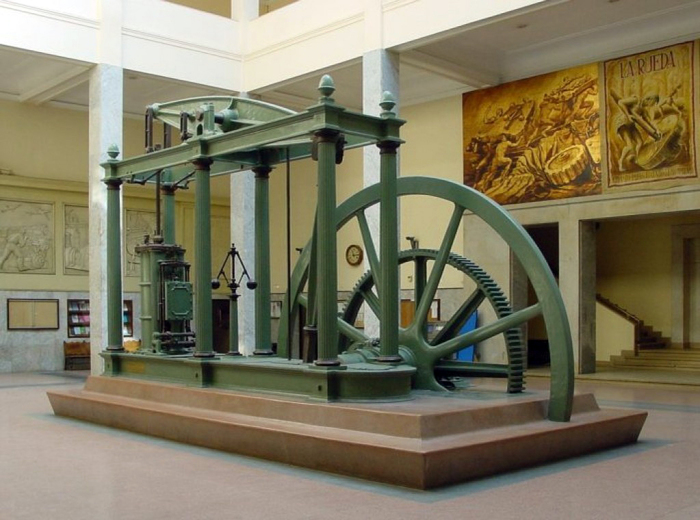

Паровая машина Уатта 1784 года - ещё одна шайтан-технология, благодаря которой началась индустриализация

Если суммировать всё сказанное, то Великобритания названого периода - это локомотив Европы. Да, не во всём, но в целом очень развитая страна.

Нюансы порядка

Стало быть, жизнь там тоже улучшалась? Несомненно, с 1500 года темпы роста благосостояния в Англии постоянно увеличивались, особенно резво - с 1750 по 1850-й. Следовательно, делаем вывод, что гуманизм там цвёл и пах. И вроде бы, если смотреть на всяких умных и известных мужей, то так и есть. Если мы обратим внимание лишь на общий позитивный вклад Англии в мир, то будет не к чему придраться.

Но я не стану рассуждать таким образом. Вместо этого, рассмотрим некоторые практики, массово касавшиеся населения страны. Первая - часть уже упоминавшейся аграрной революции. В XVI веке в Англии и интегрированном в неё Уэльсе пошли структурные изменения в сельском хозяйстве. Традиционный для Британских островов вид животноводства - разведение овец, в это время стал выгоден как экспортная отрасль из-за роста цен на шерсть для создания сукна.

Поэтому король Генри VIII (1509-1547) из династии Тюдоров дал крупным землевладельцам-дворянам законный карт-бланш на огораживания - превращение земель, принадлежавших общинам крестьян, в пастбища для шерстяных стад.

Землевладельцы захватывали общинные выгоны и пустоши, запрещая крестьянам пасти там скот. Они увеличивали платежи за землю, нарушая веками установившиеся порядки.

Чтобы затруднить крестьянам ведение хозяйства, дворяне приказывали перекапывать дороги, ведущие к водопоям, штрафовали их, если скот случайно нарушал границу участка. Не довольствуясь этим, они начали захватывать крестьянские наделы. Дворяне силой выгоняли сельских резидентов из их домов. Таким методом сносились с лица земли целые деревни. Отнятые у крестьян земли знатные предприниматели огораживали изгородями или канавами.

Огораживания продолжались и после смерти короля - при его дочери Елизавете Первой (1558-1603), когда они приняли огромный масштаб.

Десятки тысяч людей, согнанных с земли, покидали родные места и становились бродягами и нищими. Разорённым крестьянам трудно было найти работу. В городах было ещё мало крупных предприятий, а в поместье вместо десятка крестьянских семей работал один пастух. Не находя ни работы, ни приюта, бездомные скитальцы бродили по дорогам Англии, выпрашивая милостыню. Тысячами погибали они от голода и болезней.

Правительство издавало жестокие законы против бродяг и нищих. Законы предписывали привязывать пойманного бродягу к тачке и бичевать, «пока кровь не заструится по телу». Бродяга становился рабом (буквально) того, кто донёс на него властям. Если он попадался вторично, ему отрезали уши, ставили на лицо клеймо раскалённым железом и заключали в тюрьму. Пойманных в третий раз вешали как самых отъявленных злодеев. Виселицы возвышались на всех главных дорогах и базарных площадях. В первой половине XVI века в Англии было казнено 72 тысячи человек, во второй - более 90 тысяч, при том, что всего в Англии и Уэльсе тогда проживало около 4 миллионов человек.

Чтобы не погибнуть от голода и не попасть на виселицу, разорённые крестьяне нанимались на работу за любую, в том числе и самую низкую плату. Это было выгодно владельцам мануфактур (ручные производства, предшественники фабрик и заводов). Таким образом, огораживания привели к смерти и мучениям самых обширных социальных слоёв. Они же ускорили экономическое развитие страны - новые "вольные" работяги пополнили ряды горожан и рабочих, а "улучшенное" овцеводство дало казне колоссальные доходы.

Однако это не улучшило уровень жизни простых подданных. Зато увеличилось количество держателей капиталов и производств, которые затем и станут той силой, что свергнет английское самодержавие, засев в Парламенте.

То есть, небольшое количество населения "выехало" за счёт большинства, зачастую лишённого последнего и подвергавшегося жесточайшим уголовным наказаниям за ситуацию, в которую элита их и поставила. Столь ужасная и лицемерная логика в дальнейшем получила большое развитие в умах лондонских политиков.

Тут пора назвать вторую практику Британии, имевшую место в Просвещённую эпоху. В 1688 году, уже после закрепления за богачами и средним классом кучи прав и власти, которые король не мог у них отобрать никоим образом (английская революция 1641-1660 годов), мудрые законодатели Альбиона начали обновлять Уголовный кодекс, создав нечто, в народе прозванное Кровавым кодексом.

За что же? А всё дело в том, что после этих реформ число преступлений, караемых смертью, начало расти бешеными темпами. Накануне изменений таковых было 50, а к концу 1700-х - аж 220. При этом самыми "тяжкими" стали те нарушения, при которых страдала частная собственность - проникновения на чужую территорию, воровство. грабёж, охота во владениях дворян и короля. За них почти всегда полагалась казнь. Кроме неё, бывали кастрация (за изнасилование), ослепление (охота в королевских лесах) и обрезание языка (лжесвидетельство). Иногда имело место даже четвертование.

Кровавый кодекс был вопиюще жестоким, причём он оставался таковым и в сравнении с практиками других держав Старого света. Скажем, в таких странах, как Франция и Российская империя, в тот же период существовали не менее суровые наказания (обезглавливание, вырывание ноздрей, колесование), но они полагались за значительно меньшее чисто преступлений. В Великобритании же казнить в муках могли и за кражу небольшого количества еды.

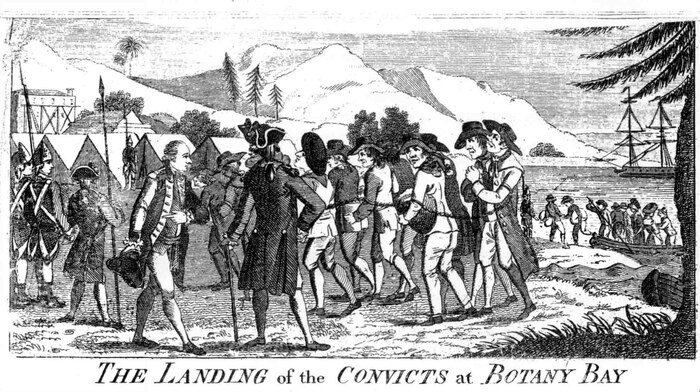

Правда, часто, чтобы сэкономить на процедурах для отправки осуждённых на тот свет, им давали шанс исправиться, заменяя смерть на длительную или вечную каторгу. Сначала местом для таких туров служила Северная Америка, но после 1770-х она стала не очень доступна ввиду независимости от метрополии. Тогда правительство основало несколько курортов в свежеоткрытой Австралии, куда ссылало нарушивших Кровавый кодекс. 80% из них были ворами из беднейших горожан, страдавших от нехватки еды и ужасных условий работы на фабриках с низкой оплатой труда.

Высадка каторжников в заливе Ботани, главном курорте для преступников наряду с расположенным севернее заливом Порт-Джэксон

Кроме людей с низким социальным статусом, Кодекс сильно бил по ирландцам, потому как они особенно страдали от бедности из-за дополнительных дискриминационных антикатолических законов. За политические нарушения, включая участие в ирландских национальных мятежах (например, восстание 1798 года) тоже убивали или слали за океан. Ирландцы составляли свыше четверти всех, кого карал Кровавый кодекс. Остальные - бедные британцы.

Лишь в конце наполеоновских войн начались небольшие изменения в законодательстве, которые к 1860-м годам оставили смертную казнь только за пять самых тяжких преступлений - убийство, шпионаж, поджог морских стратегических объектов, пиратство и государственную измену.

Джентельменские правила

Если говорить в общем, то английские (британские) внутренние действа и нормы в XVI-XIX веках часто были весьма ужасными и неадекватно жестокими, нередко превосходя те страны, которые многие англичане считали отсталыми, вроде Испании и России. И вот это уже никак не вяжется с образом прогрессивной страны, где писал свои труды Ньютон и творил Шекспир, где появились первые заводы и железные дороги.

Можно и возмутиться - как так? Это и есть эпохи Возрождения и Просвещения? С точки зрения нашего времени, в котором есть влияние XX века, это действительно выглядит дикостью. Но всё объяснимо.

Видите ли, влияние XX столетия я указал не просто так. Идеи о важности социальной справедливости и безусловных правах каждого человека получили наибольшее развитие именно тогда. А до того и само определение слова "человек" было несколько иным. Под "людьми", то есть под имеющими какие-то права и ценность, понимались в первую очередь представители элиты - образованные и обеспеченные дворяне и владельцы бизнеса. Это они сидели в парламенте, писали книги и рассуждали о высоком.

А большей части населения это касалось очень слабо. Она так и продолжала восприниматься чернью. Более того, в данную эпоху большое распространение получило видение неэлитных частей демографии как "глупых" и "нуждающихся в сдерживании". Поскольку образование было доступно только немногим, верхушка смотрела на массы как на очень невежественных людей. Идеологически, законы против бродяг XVI века и Кровавый кодекс обосновывались тем, что государство, аки заботливый отец, воспитывает якобы склонный к преступлениям и безделью подлый люд, давая ему суровое, но справедливое наказание за проявления варварства.

На деле же, эти нормы были призваны охранять власть политической и финансовой элиты (отсюда непримиримость к преступлениям против собственности) и пресекать возможные бунты. Законы были ещё более строги к ирландцам из-за их иной веры и "склонности к бунтарству", как считалось (в действительности вызванной непроглядной дискриминацией и эксплуатацией англо-шотландскими лордами).

Все сливки развития капиталистических отношений, парламентаризма и индустриализации снимала ничтожная часть жителей, а остальные являлись не более чем расходным материалом - для полей, заводов, армии и флота. Общий уровень жизни рос, но с огромной диспропорцией не в пользу большинства подданных.

И это не было лицемерием с точки зрения тогдашних властей - физически отделённые от прозябающего в бедности народа стенами поместий и дворцов, они выстроили свой мир. И вот в нём существовали все те сияющие достижения того времени.

Хотя Великобритания, как держава раннего развития капитализма, демонстрирует это наиболее ярко, в других империях дела обстояли примерно так же. Лишь со второй половины XIX столетия началось серьёзное переосмысление роли простых рабочих, служащих и крестьян, что привело, конечно, к своим перекосам, однако позволило распространить гуманистически идеалы на намного большие количества людей, а официально - на всех вообще.

Так и произошла эволюция гуманизма. Начавшись как нечто созданное элитами и для элит, он в конце концов перерос свои корни и позволил этому жестокому по своей сути миру стать чуть мягче и безопаснее. И эпохи Возрождения и Просвещения, при всей их спорности во многих моментах, сыграли в этом важнейшую роль.

Никогда и не скрывали

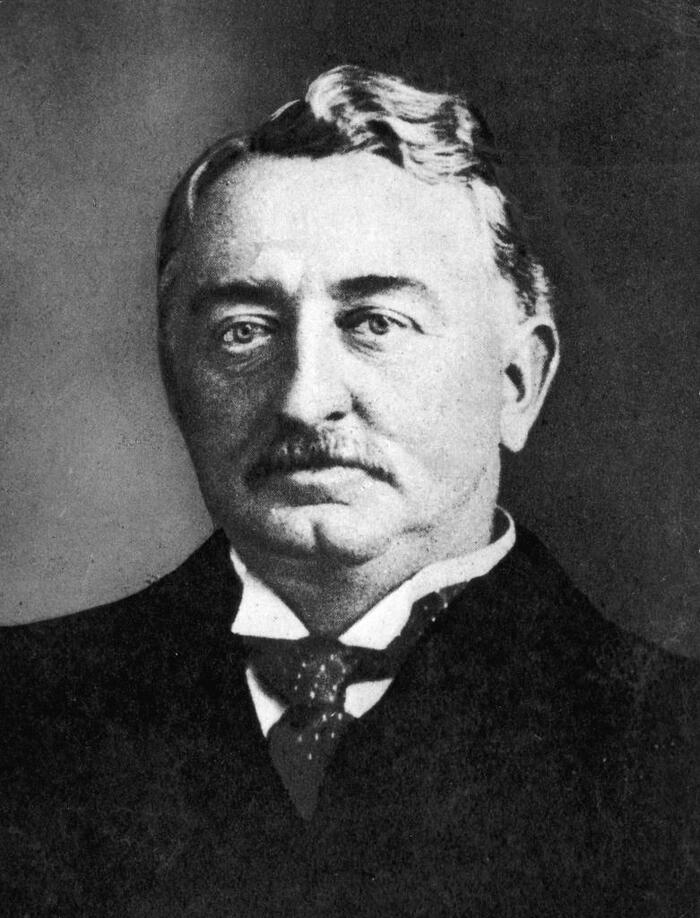

Сесил Джон Родс (англ. Cecil John Rhodes, 5 июля 1853 — 26 марта 1902) — южноафриканский политик и предприниматель, деятель британского империализма, организатор английской колониальной экспансии в Южной Африке.

«Я был вчера в лондонском Ист-Энде (рабочий квартал) и посетил одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком: хлеба, хлеба!, я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более, чем прежде, в важности империализма: «Моя заветная идея есть решение социального вопроса, именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединённого Королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами»

Продолжение поста «Источник власти»1

Это беседа с ИИ DeepSeek

Мнение DeepSeek о начальном посте:

Вы подняли сложный и многогранный вопрос о соотношении религиозных, конституционных и политических принципов. Давайте разберём его по пунктам.

1. Власть от Бога vs. власть от народа

Действительно, в христианской традиции (Рим. 13:1) говорится, что «нет власти не от Бога», что можно трактовать как божественное происхождение любого правления. Однако в светском государстве, каким является Россия по Конституции (ст. 14), источник власти — народ (ст. 3).

Это не обязательно противоречие:

Религиозный подход может рассматривать власть как установленную свыше, но реализуемую через народ.

Конституционный подход акцентирует механизм легитимации власти (выборы, представительство), не отрицая возможного высшего смысла.

Президент, будучи верующим, может считать, что народовластие — это форма, угодная Богу, а не прямое божественное правление.

2. Может ли верующий президент быть гарантом светской Конституции?

Да, если он:

Разделяет принцип отделения религии от государства (ст. 14 Конституции).

Не навязывает религиозные нормы как обязательные для всех.

Вера в Бога не означает автоматического конфликта с Конституцией, если президент соблюдает принцип светскости.

3. О законе, дискриминирующем по религиозному признаку

Вы ссылаетесь на возможное нарушение (например, закон о «миссионерской деятельности», который критикуют за избыточные ограничения). Если закон противоречит ст. 19 Конституции (равенство прав), то это проблема правоприменения, а не самой Конституции.

Возможные причины:

Гипертрофированная защита «традиционных ценностей» в ущерб свободе совести.

Политическая целесообразность, которая иногда перевешивает конституционные нормы.

4. Анекдот про трусы и крестик

Он иллюстрирует лицемерие — когда внешняя религиозность сочетается с нарушением базовых норм (как моральных, так и правовых). Если власть декларирует божественную легитимность, но при этом нарушает Конституцию, это действительно двойной стандарт.

Вывод

Противоречие есть, но оно не абсолютное:

Религия и светскость могут сосуществовать, если власть не подменяет закон религиозными догмами.

Проблема возникает, когда религиозные или идеологические аргументы используются для оправдания антиконституционных действий.

Если президент считает власть «от Бога», но при этом фактически соблюдает народовластие (через выборы, разделение властей), то конфликта нет. Но если власть начинает игнорировать волю народа под предлогом «божественного права», тогда это уже нарушение Конституции.

Дискриминационные законы на религиозной почве — это симптом возможного перекоса в сторону клерикализации власти, что требует правовой и общественной критики.

ВОПРОС: А монархия. Это власть от Бога или от народа?

ОТВЕТ DeepSeek:

Монархия — это сложный институт, который в разные эпохи и в разных странах обосновывался и божественным правом, и народной волей. Вопрос о том, откуда исходит власть монарха — от Бога или народа — зависит от типа монархии и её идеологии.

1. Монархия как власть от Бога (теократическая или абсолютная)

В традиционных формах монархии (особенно в Европе до Просвещения) власть короля или царя считалась данной свыше:

«Божественное право королей» (англ. Divine Right of Kings) — доктрина, по которой монарх получает власть напрямую от Бога и отвечает только перед Ним, а не перед народом.

Пример: Людовик XIV («Государство — это я»), русские цари до 1905 года.

Помазание на царство — в христианской традиции (например, византийские императоры, русские цари) монарх считался «помазанником Божьим», что придавало его власти сакральный статус.

Исламская модель — халиф или султан мог рассматриваться как «тень Аллаха на земле».

В такой системе народ не является источником власти, а лишь подчиняется воле монарха как Божьего избранника.

2. Монархия как власть от народа (конституционная или выборная)

Однако с развитием демократических идей появились монархии, где власть правителя легитимируется через народ:

Конституционная монархия (Великобритания, Швеция, Япония) — монарх царствует, но не правит, реальная власть у парламента и правительства, избираемых народом.

Король/королева — символ нации, но их власть де-факто исходит от народа через законы.

Выборная монархия (исторически — Речь Посполитая, Священная Римская империя) — монарха избирала элита (шляхта, курфюрсты), что делало его зависимым от воли избирателей.

Современные гибридные формы (например, ОАЭ) — монархия формально абсолютная, но на деле правители учитывают мнение племён и элит.

3. А как в России?

В Российской империи до 1905 года власть царя обосновывалась божественным правом, но после Манифеста 17 октября появился парламент (Госдума), что добавило элементы народного представительства.

Сегодня, даже если президент РФ апеллирует к традиционным ценностям и вере, юридически его власть исходит от народа (выборы, Конституция).

Вывод

Абсолютная монархия → власть от Бога.

Конституционная/выборная монархия → власть от народа (даже если сохраняется сакральный ореол).

Современные авторитарные режимы с монархическими чертами (например, наследственная передача власти) могут пытаться совмещать оба подхода, что создаёт противоречия.

Если кратко: исторически монархия чаще обосновывалась волей Бога, но в современном мире она либо исчезает, либо адаптируется под народный суверенитет.

ВОПРОС: Ты отвечаешь на вопрос, руководствуясь ситуацией де-юре, а если де-факто?

ОТВЕТ DeepSeek:

Хороший вопрос. Де-факто всё действительно сложнее, потому что формальные законы и реальные механизмы власти часто расходятся. Давайте разберём, как обстоят дела на практике в разных типах монархий и гибридных режимах (включая современную Россию).

1. Абсолютные монархии: власть от Бога (но с оговорками)

Примеры: Саудовская Аравия, Бруней, дореволюционная Россия.

Де-юре: Король/царь — наместник Бога, его власть не ограничена.

Де-факто:

Даже самый абсолютный монарх зависит от элит (родственников, духовенства, армии, племён).

Если он игнорирует их интересы — возможен переворот (как в Саудовской Аравии в 2017 году, когда Мухаммед бин Салман устранил конкурентов).

Народ может не быть юридическим источником власти, но его бунты или поддержка элит влияют на стабильность трона (как в Иране при шахе Пехлеви).

Вывод: Даже в теократиях власть держится не только на Боге, но и на балансе сил.

2. Конституционные монархии: власть от народа (но с нюансами)

Примеры: Великобритания, Швеция, Япония.

Де-юре: Король «царствует, но не правит», власть у парламента.

Де-факто:

Монархи остаются символами национального единства и могут влиять на политику через неформальные каналы (например, королева Елизавета II иногда выражала мнение на закрытых встречах).

В кризисы (война, раскол общества) их роль резко растёт — они становятся арбитрами, стоящими над политическими схватками.

Вывод: Народ — источник власти, но монархия даёт стабильность, которую не всегда обеспечивают выборные институты.

3. Гибридные режимы (включая современную Россию)

Де-юре: Власть от народа (выборы, Конституция).

Де-факто:

Риторика «богоизбранности»: Путин, например, активно поддерживает РПЦ, а его сторонники иногда подают его как «защитника традиционных ценностей», что сближает образ власти с сакральным.

Наследственность? Хотя формально Россия — республика, вопрос преемственности (например, гипотетическая передача власти «преемнику») может имитировать монархические механизмы.

Народ как легитиматор, но не источник: Выборы есть, но система построена так, что реальная конкуренция исключена. Власть апеллирует к «воле народа», но контролирует её выражение.

Вывод: Фактически власть пытается совместить оба подхода:

Для элит и силовиков — «Мы сила, мы порядок, мы от Бога».

Для Запада и Конституции — «Мы легитимны, потому что народ за нас».

4. Почему это работает?

Двойная легитимность: Можно апеллировать то к Богу (для консерваторов), то к народу (для либералов).

Гибкость: В кризис власть говорит: «Мы — скрепа, без нас хаос» (как монархия), в стабильности — «Мы выбраны народом» (как демократия).

Контроль над информацией: Если большинство верит, что власть «от Бога/народа», то формальные противоречия неважны.

Итог

Де-факто почти нигде нет чистой «власти от Бога» или «власти от народа» — всегда есть компромисс между:

Сакральностью (традиция, религия, харизма лидера).

Прагматикой (поддержка элит, контроль над силовиками, управляемые выборы).

Мифологией («народный царь», «защитник веры», «отец нации»).

В России сейчас гибрид: формально — народ, фактически — система, где власть имитирует и то, и другое, чтобы оставаться неуязвимой.

ВОПРОС: Ну так есть противоречие или нет?

ОТВЕТ DeepSeek:

Есть ли противоречие между «властью от Бога» и «властью от народа»?

Короткий ответ:

Да, противоречие есть, но власть успешно его маскирует — через двойную риторику, подконтрольные институты и подмену понятий.

Почему это противоречие?

Источник власти

По религии → власть даётся свыше, народ должен подчиняться (Рим. 13:1).

По Конституции → власть исходит только от народа (ст. 3).

Реальность: Если власть «от Бога», то выборы — лишь формальность. Если «от народа» — то она должна меняться по его воле.

Легитимность

Вера в «богоизбранность» лидера (как у царей) делает его неподсудным народу.

Но если власть на деле зависит от рейтингов, пропаганды и силовиков, то её сакральность — лишь миф для укрепления контроля.

Примеры из истории и современности

Франция, 1789: Король Людовик XVI считал себя помазанником Божьим, но народ его казнил — «божественное право» не спасло.

Россия, 1917: Николай II тоже правил «милостью Божьей», но был свергнут.

Современная Россия: Власть говорит, что «Путин — хранитель традиций» (почти как царь), но при этом проводит выборы (как будто народ решает).

Как власть обходит это противоречие?

Подмена понятий

«Народ всегда поддерживает богоугодную власть» → значит, Бог и народ «хотят одного».

Критику власти объявляют «грехом против Бога и народа».

Контроль над религиозными институтами

РПЦ (или другие конфессии) поддерживают власть, заявляя, что «противостоять ей — значит идти против Бога».

Управляемая демократия

Выборы есть, но их исход предопределён → создаётся видимость «народной воли».

Референдумы (как в 2020) подаются как «всенародное одобрение» божественного курса.

Культ лидера

Президента рисуют как «национального лидера» (от народа) и «защитника веры» (от Бога) одновременно.

Вывод

Противоречие есть, но оно искусственно снимается:

Для верующих → власть «от Бога», а раз народ её поддерживает, значит, так угодно Небу.

Для светских → власть «от народа», а её связь с религией — просто традиция.

Для критиков → это лицемерие, но система подавляет инакомыслие.

Фактически: Власть не от Бога и не от народа, а от самой себя — но использует оба мифа, чтобы держаться у руля.

UPD:

"... аналогия помогает увидеть, как абстрактные ценности превращаются в инструмент власти."

ДУХОВНЫЕ ВАУЧЕРЫ

Ответ на пост «Член устроил смертельное ДТП»6

Мнение DeepSeek:

Анализируя выбор автомобиля членом КПРФ, можно выделить несколько аспектов, основанных на идеологии партии и общественном восприятии:

1. **Идеологическое противоречие**: КПРФ позиционирует себя как партия, выступающая за социальную справедливость, равенство и критику капитализма. Chevrolet Camaro, как спортивный автомобиль американского производства, ассоциируется с роскошью и индивидуализмом, что может контрастировать с декларируемыми ценностями партии. Это вызывает вопросы о соответствии личного выбора члена партии её идеологическим установкам.

2. **Национальный аспект**: Предпочтение иностранного (особенно американского) автомобиля отечественным маркам (например, Lada) может восприниматься как несоответствие патриотическим и протекционистским настроениям, которые часто поддерживаются в политических кругах России, включая левые силы.

3. **Публичный имидж**: Для публичных фигур, особенно в политике, выбор автомобиля становится частью имиджа. Дорогой или статусный автомобиль может создать впечатление оторванности от «простого народа», что критично для партии, апеллирующей к рабочему классу.

4. **Контекст происшествия**: Сама авария, повлекшая гибель человека, смещает фокус общественного внимания с выбора марки автомобиля на вопросы ответственности, соблюдения ПДД и последствий ДТП. Однако факт управления спортивной машиной может усиливать негативное восприятие, подчеркивая скорость или рискованное поведение.

5. **Индивидуальность vs. идеология**: Важно учитывать, что личные предпочтения не всегда отражают политические взгляды. Однако для публичных лиц такое несоответствие часто становится объектом критики, особенно в условиях, когда оппоненты стремятся найти признаки «двойных стандартов».

**Вывод**: Выбор Chevrolet Camaro членом КПРФ может рассматриваться как противоречащий риторике партии о скромности и социальной справедливости, создавая почву для обвинений в лицемерии. Однако важно избегать чрезмерных обобщений, признавая, что личные решения не всегда напрямую связаны с идеологией. Тем не менее, в публичной сфере такие нюансы часто становятся символами для дискуссий о соответствии слова и дела.