Ответ на пост «Я потомственный Иркутянин»1

У моего прадеда 1900 года рождения и его семьи был двухэтажный дом и лавка в Иркутске.

Во время гражданской он был демобилизован белыми и служил у Колчака. Ни в каких зверствах ни со стороны белых, ни со стороны красных замечен не был, сторону не менял. После войны в 20-х за это отсидел при Совдепии, но совсем недолго. Жил и работал в Иркутске, одним из первых получил редкую в довоенное время профессию водителя. В 40-х прошёл всю ВОВ и дошел до Берлина. 1728-й самоходно-артиллерийский полк. Автобронетанковые войска. Был награждён орденами и медалями. У меня лежит его именной документ, с личной подписью Сталина, за взятие города Штутгарта. После войны честно трудился, но долго не прожил. Всего-то немного за полвека перевалил. Возможно потому что подобные неудачники-совкодрочеры, как автор исходного поста, ему всю жизнь припоминали "колчаковца" и даже его дочери, моей бабушке уже в 80-х об этом регулярно твердили, особенно в подпитии, чему я был непосредственным свидетелем.

Что до памятника адмиралу Колчаку, то он стоит оправдано - это был талантливый учёный и военачальник, допустивший, тем не менее некоторые критические политические и управленческие ошибки, которые привели непосредственно к его гибели и началу гибели белого движения, а далее и к его разгрому. Например, он отказался дать независимость Финляндии, когда его об этом просил один из высших офицеров русской армии и финн по национальности Маннергейм в обмен на глобальную помощь в разгроме большевиков. Колчак обосновывал это тем, что он не государь император и такие вопросы решать не может быть упономочен.

А, например, тот же террорист Шароголовый(Ульянов-Ленин) , который и поныне стоит на каждой главной улице практически любого города бывшего СССР, уж куда больший преступник и убийца.

Я потомственный Иркутянин1

Все мои предки жили в Иркутске, прадед из белых, видя зверства этой колчаковской нелюди перешел на сторону красных, прошел ВОВ, после гонял по лесам бандеру недобитую, прабабушка дворянка, рассказывала как колчаковская сволочь рубила женщин и детей, она прабабушка вместе со всеми собирали руки ноги и хоронили, а нонешняя власть говорит какой он колчак в смысле, добрый хороший белый офицер, и памятник ему ставит! И вот эта власть и есть потомки недобитков буржуйских, ненавижу бл🤬

Деньги на папиросной бумаге — уникальный пример

Сегодня уделим внимание коллекционированию. В частности такой его сфере как бонистика.

Причём в качестве примера будут приведены редкие, даже уникальные примеры экземпляров коллекций этой сферы.

Революция — дело такое. Меняется абсолютно все. Власть, люди, города. Стремительно и беспощадно. Порой — безвозвратно.

Но к счастью, есть коллекционеры. Те, кто сохраняет "уходящую натуру".

Предметы, что спустя десятки лет с замиранием сердца держат в руках. Испытывая ламповую ностальгию ...

Думаю уже достаточно сентиментальных речей. Перейдем к делу.

Может кому революционные перемены и по душе, но большинству людей — сплошное беспокойство. Особенно в финансовом смысле.

Во время Революции Российское Временное правительство отменило "царские" деньги. Однако николаевский червонец по-прежнему имел широкое хождение. Кто побогаче— скупали их сотнями на черный день.

Члены Временного правительства в финансах соображали достаточно.

Были выпущены новые банкноты.

В ходе Гражданской войны власть поменялась. Как и деньги.

Юденич запустил в оборот другие банкноты.

Свои собственные средства он изъял из банка, переведя в золото. Которое весьма пригодилось в финской эмиграции.

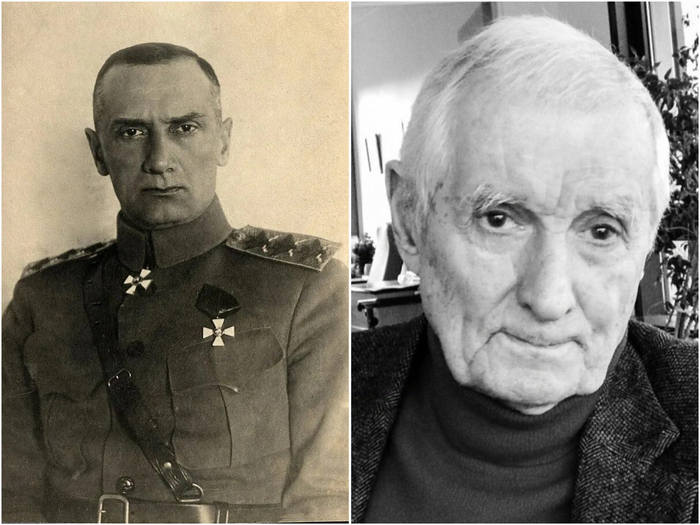

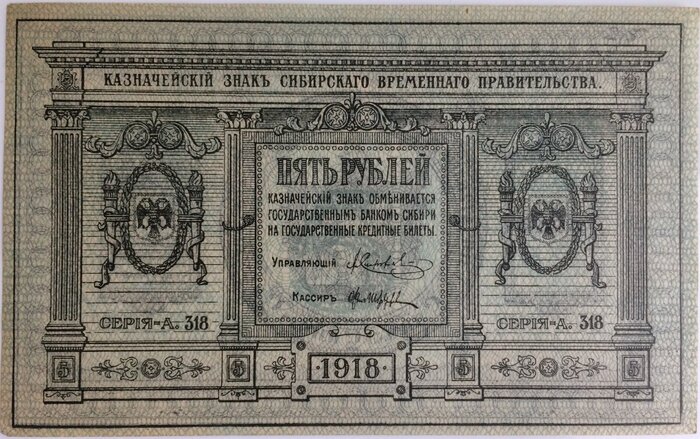

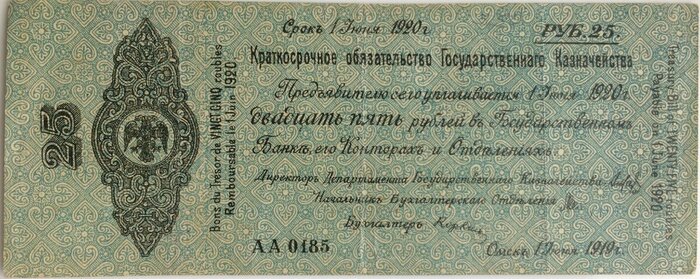

В Сибири, тем временем, к власти пришел адмирал Колчак.

Объявив себя Верховным правителем России, велел печать новые деньги.

На тонкой, как папиросная бумага, кальке. Для уменьшения издержек — только с одной стороны.

Заказ исполнил военно-топографический отдел города Омск, ранее печатавший географические карты. В народе эти деньги прозвали "сибирками". Хоть их и выпустили на 16 миллиардов рублей, действовали они лишь год. Став позже во многих домах средством для растопки печей.

Вот такая история. Надеюсь, вам было интересно. Благодарю за внимание.

За кого воевал сын Колчака во Вторую Мировую и где сегодня обитают его потомки?

От корки до корки прочли архивы допроса Александра Васильевича Колчака. Это интересно. Романтизированные рассказы современников перечёркивает целиком и полностью.

Одни считают его предателем, из-за того, что он стал одним из организаторов интервенции западных войск в Россию, а также "белого террора" в отношении гражданского населения, другие чтут его как верховного правителя России, периода гражданской войны, и всячески восхваляют. Мы оценок давать не будем, потому что внутренней борьбы между красными и белыми не испытываем. Скажем лишь, что Колчак ту борьбу Красной Армии, и Советскому руководству, проиграл. Это факт. Но в данной публикации нас интересует историческая ретроспектива.

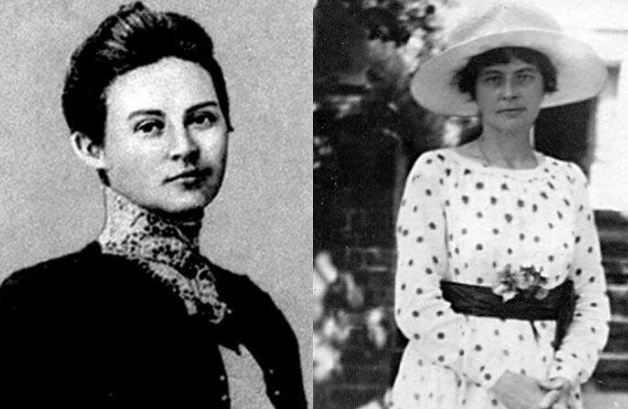

Давайте разберём, как жили потомки адмирала Колчака. Официально Колчак был женат всего один раз. На Софье Омировой.

У них было трое детей. В 1908 году, после 8 лет с первой встречи, на свет появилась дочка - Татьяна. Об этом сегодня мало вспоминают, а в экранизированной картине с участием Константина Хабенского, об этом и речи не было.

Этот ребёнок прожил всего год. Родилась в январе 1908, а скончалась в январе 1909. В том же году, жена Колчака снова забеременела. На это раз она ждала сына (Ростислава).

На дворе 1910 год. Софья беременна. Колчак уходит на корабле к северным морям.

Тогда он занимался контролем за строительством ледоколов и подготовкой очередной экспедиции в районе Северного Морского Пути.

Через три года, в ноябре 1913 года, у Колчака и его супруги рождается их третий ребёнок. Девочка по имени Маргарита. Вскоре она тоже умрёт. Простудится, тяжело заболеет и скончается. Но в фильме "Адмирал", этого тоже не показали. Далее знакомство с Анной Тимирёвой.

Позже началась Первая Мировая, перешедшая в Гражданскую. Со своей семьёй Колчак толком и не успел пожить в этот период. Дальше историю Колчака вы знаете. Выдача союзниками, на которых он опирался, и расстрел.

Официальная жена Колчака, вместе с ребёнком, была переправлена в Европу. Британцы помогли.

Итак, сначала семья Колчака из Севастополя выдвинулась в Румынию, затем в Бухарест, а следом и в Париж.

Через много лет, сын Колчака, Ростислав, напишет:

"Их [Александра Колчака и Анны Тимиревой] роман красив для романистов. Но когда двое людей, обвенчанные с другими в церкви, считающие себя православными, на глазах у всех предаются своим порывам, это выглядело странно!"

По приезду во Францию, семья Колчака жила не богато. Ростиславу дали очень хорошее, по тем меркам, образование (Высшая школа дипломатических наук). В начале 30-х он женился на дочери одного русского адмирала, а вскоре устроился в Алжирский Банк (Алжир был французской колонией в те годы).

Ещё через год, в 1933 году, у него с женой Катей родился сын Александр. Его назвали не только в честь Колчака, но и второго деда. Из Африки они в итоге уехали.

Затем Вторая Мировая и мобилизация в ряды французской армии. Но провоевал сын адмирала совсем недолго. Как вы помните, немцы разбили французов меньше чем за месяц, и Франция сдалась, подписав фактическую капитуляцию.

16 июня 1940 года, вместе с остатками 103-его пехотного полка, Колчак-младший попадает в плен к немцам. Выжил и смог вернуться в Париж после того, как Советская Армия разгромила Гитлера. Те, против кого воевал его отец, разбили тех, кто играючи смог одолеть Францию, за которую воевал молодой Колчак. Это история. А история - материя очень тонкая и сложная, но показательная.

В возрасте 55 лет он умер. Похоронен на кладбище русских эмигрантов Сент-Женевьев-де-Буа, рядом с Софьей Федоровной (женой адмирала Колчака).

Рождённый от Ростислава сын Александр (внук Колчака), долго жил во Франции, а затем и в Штатах.

Согласитесь, что сходство феноменально?

Работал Александр Колчак на местные французские и американские газеты, рисовал карикатуры и писал колонки. Чуть позже стал джазовым музыкантом. Преподавал языки.

Александр Ростиславович Колчак женился. У него родился сын Кронид и чуть позже две дочери. Затем и у них появились внуки. Сегодня все живут в США и ряде западных стран. Никто в Россию, насколько нам известно, не вернулся. Несколько лет назад, внук Колчака, Александр, умер. Ему было 85 лет. При жизни он называл себя "странствующим евреем", считая, что судьба оставила его без Родины.

Хотя, справедливости ради, после 1991 года никто ему не мешал вернуться на Родину своих предков.

Спасибо за внимание. Приглашаем заглянуть в наш телеграм.

Всем добра.

Последний день власти Колчака: Декабрьское восстание 1919 года в Томске

Французский генерал Жанен награждает медалями отличившихся легионеров в Томске на Новособорной площади.

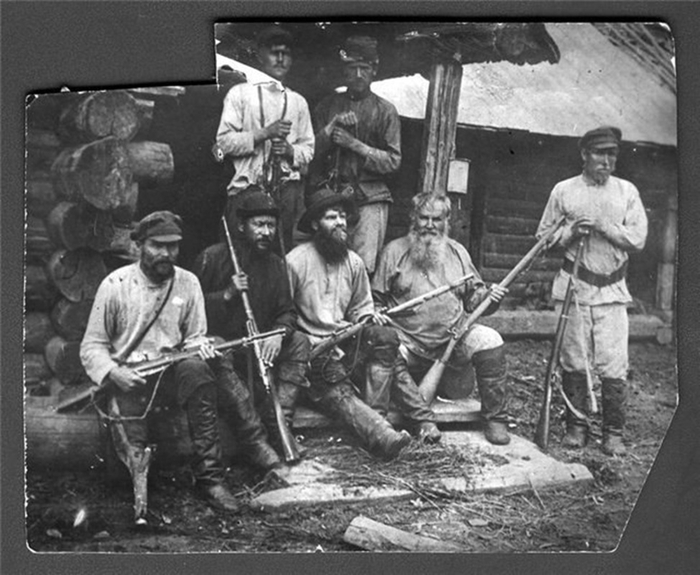

Холодной ночью 16 декабря 1919 года Томск неожиданно пробудился от звуков выстрелов. На заснеженных улицах небольшие группы вооружённых подпольщиков стремительно занимали почту, железнодорожный вокзал, городскую типографию и другие ключевые объекты. К утру власть адмирала Александра Колчака – самопровозглашённого Верховного правителя России – в этом сибирском городе фактически перестала существовать. Декабрьское восстание 1919 года в Томске стало одним из переломных эпизодов Гражданской войны. Местные жители и солдаты, измученные лишениями и политическим террором, сами решились сменить власть прежде, чем в город вошли части Красной армии.

Осенью 1919 года ситуация на фронтах резко изменилась не в пользу Колчака. Красная Армия, перейдя в наступление, отбила у белых Урал и подступала к Сибири. В ноябре пал Омск – столица колчаковского правительства, и сами белые отступали вдоль Транссибирской магистрали всё дальше на восток. К середине декабря линия фронта приблизилась к Томску. Генерал Анатолий Пепеляев, командующий Сибирской армией, пытался организовать оборону на рубеже станций Тайга – Томск силами отступающих частей. Но боевой дух этих войск был подорван чередой поражений и нарастающими волнениями в тылу. В некоторых частях, укомплектованных мобилизованными сибиряками, зрело недовольство – новобранцы из крестьян услышали о жестокой расправе белых над восставшими крестьянами Мариинского уезда и сами были готовы повернуть оружие против Колчака. Назревал момент, когда искра бунта могла перекинуться и на крупные гарнизоны.

Ночью с 16 на 17 декабря 1919 года томские подпольщики перешли к решительным действиям. Восстание началось внезапно и одновременно в нескольких точках города. Военно-революционный комитет (ВРК), созданный заговорщиками, координировал выступление. К восстанию присоединились местные рабочие, солдаты гарнизона и члены подполья – по имеющимся данным, комитет имел коалиционный характер, объединяя большевиков и других антиколчаковски настроенных активистов. Повстанцы стремительно установили контроль над стратегическими объектами Томска – почтово-телеграфной конторой, железнодорожным вокзалом, главной типографией и рабочим пригородом Заисток. Фактически к утру, без длительных боём, власть Колчака в городе была парализована. ВРК выпустил Приказ № 1 от 18 декабря 1919 года, в котором объявил о переходе власти к революционному комитету, потребовал от противоборствующих частей немедленно сложить оружие и гарантировал всем сдавшимся полную личную неприкосновенность.

Тем не менее, отдельные очаги сопротивления белых в Томске ещё сохранялись. Последним оплотом стала городская тюрьма, где засели около 300 верных колчаковской власти стражников и юнкеров (курсантов военного училища). Восставшие окружили тюрьму и предъявили ультиматум. Как вспоминал позже один из руководителей восстания, большевик Иван Гаврилович Буров, тюрьма была взята практически без единого выстрела – её защитники предпочли сдаться. Оказавшись у ворот тюрьмы, революционеры совершили знаковый шаг: они распахнули камеры и освободили всех заключённых. По свидетельству Бурова, всего на свободу было выпущено 1742 человека, причём без разбора – как политических узников, так и уголовников. Перед тем как выпустить арестантов на улицы, представители ВРК провели короткий импровизированный митинг, пригрозив расстреливать на месте всякого, кто будет уличён в грабежах или насилии. Спустя несколько дней стало ясно, что массовая амнистия была опрометчивой: в городе подняла голову преступность, мародёры воспользовались ситуацией. Сохранился документ от 28 декабря 1919 г. – обращение городского комитета самоохраны к ВРК с просьбой принять меры против преступников, выпущенных из томской тюрьмы.

Днём 18 декабря Томск уже полностью находился в руках повстанческого ВРК. Колчаковские чиновники бежали или скрывались. Сам генерал Пепеляев, осознав невозможность удержать город, покинул Томск с небольшой группой охраны, фактически бросив свой гарнизон на произвол судьбы. ВРК тем временем разместился в здании губернаторского дома на площади Свободы (бывшая Новособорная площадь) и организовал преследование отступающих белых частей. Восставшие послали вперёд конные отряды разведки навстречу Красной армии, приближавшейся к городу с запада.

В субботу 20 декабря 1919 года передовые части 30-й дивизии – первым вошёл 17-й Уральский стрелковый полк – триумфально вступили в Томск. Над городом окончательно утвердился красный флаг, ознаменовавший восстановление Советской власти.

Для Томска завершилась эпоха белого правления. Передача города Красной армии прошла относительно мирно: в ходе декабрьских событий не произошло крупных боёв, город избежал разрушений. Тем не менее, жертвы были. В стычках на подступах к Томску и при зачистке города погибли некоторые революционеры и красноармейцы. Так, при освобождении Томска 18 декабря 1919 года погиб комиссар конной разведки 265-го стрелкового полка Иван Матвеевич Мокрушин – его имя увековечено на Новособорной площади, где он похоронен рядом с братской могилой казнённых подпольщиков. С другой стороны, многим защитникам колчаковского режима удалось уйти вместе с отступающими войсками; тех же, кто остался и попал в плен, ждали перевоспитание или наказание. Примечательно, что ВРК в первые дни старался соблюдать своё обещание о неприкосновенности сдавшихся: массовых расправ над бывшими офицерами или чиновниками не последовало. Однако впоследствии новая власть всё же сводила счёты с активными противниками: уже в 1920 году томская ЧК раскрыла несколько антисоветских заговоров, сотни человек были арестованы, многие расстреляны как участники подполья Колчака.

Важно отметить, что столкновение идеологий в Томске никуда не исчезло. Городская интеллигенция и студенчество, численно заметные в Томске благодаря университету, восприняли приход Советской власти неоднозначно. Многие радовались падению военной диктатуры Колчака, но одновременно опасались нового режима. В последующие месяцы часть образованного общества ощутила на себе политику «военного коммунизма» – жёсткую цензуру, изъятие имущества, преследование несогласных. Однако декабрь 1919 года в памяти томичей остался прежде всего как момент освобождения от страха непрерывных белогвардейских облав и казней.

Ответ REDLIS в «Картофель по 95 рублей?»8

лучше картошка по 95 рублей, чем картошка по талонам