Затерянные во льдах: трагическая и героическая Русская полярная экспедиция начала XX века

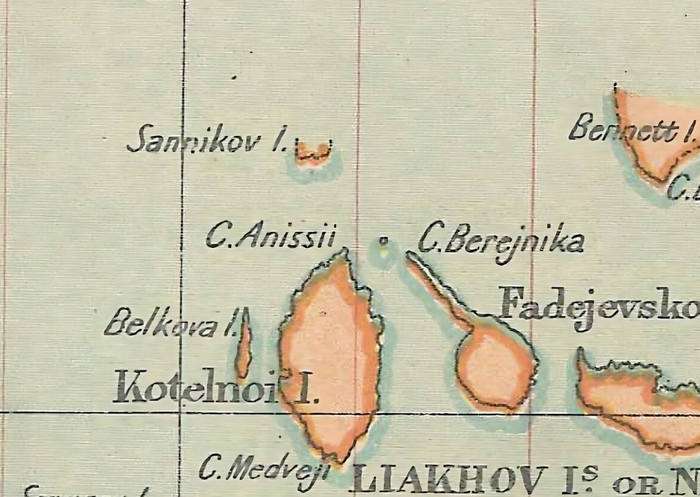

В конце XIX века Арктика манила ученых и исследователей, как магнит. Императорская Академия наук загорелась идеей проверить, а существует ли путь из Архангельска во Владивосток за одну навигацию - тот самый легендарный Северный морской путь. А заодно хотелось исследовать земли к северу от Новосибирских островов, в том числе разгадать загадку Земли Санникова, которую когда-то видел купец Санников, но до которой никто так и не смог добраться.

Для этой амбициозной задачи в Норвегии был приобретен крепкий трехмачтовый барк, получивший гордое имя "Заря". Командовать судном назначили лейтенанта Николая Коломейцева, а его правой рукой стал лейтенант Федор Матисен. Под руководством опытного геолога Эдуарда Толля собралась команда настоящих энтузиастов науки: зоолог и фотограф Алексей Бируля, астроном и магнитолог Фридрих Зееберг, врач-бактериолог Герман Вальтер, геолог Константин Воллосович. И, что особенно интересно для многих, в составе экспедиции был 23-летний Александр Колчак, совмещавший обязанности гидрографа, картографа, гидролога, магнитолога и морского офицера. Молодой, но уже подававший большие надежды.

Участники экспедиции на борту шхуны «Заря». В верхнем ряду: третий слева над Толлем — Колчак.Второй ряд: Н. Н. Коломейцев, Ф. А. Матисен, Э. В. Толль, Г. Э. Вальтер, Ф. Г. Зееберг, А. А. Бялыницкий-Бируля

21 июня 1900 года "Заря" покинула Санкт-Петербург, груженая под завязку: научные приборы, взрывчатка для исследований, библиотека для долгих полярных ночей, уголь, и даже 60 ездовых собак с двумя каюрами. Осенью того же года "Заря" встала на первую зимовку в Таймырской губе, у архипелага Норденшельда. С этого момента и началась активная фаза исследований.

Апрель, ледяная пустыня Таймыра. Толль и Колчак, в сопровождении матросов, отправляются в санный поход. Каждый день преодолевают по 20 километров. И это не прогулка по ровному льду. Паковые (многолетние) льды, торосы, трещины… Люди оказывались выносливее собак, и им приходилось самим впрягаться в упряжки, таща на себе часть груза и оборудования. На протяжении 500 километров этого сурового пути Колчак и Толль вели топографическую съемку, уточняя очертания берегов.

Чтобы вы лучше поняли, что это был за адский труд, слова геолога Геннадия Чарухина, работавшего в тех местах десятилетия спустя: "Вы думаете, это ровная поверхность? Это паковые льды, это торосы, это трещины во льду… надо идти то вверх, то вниз, преодолевая препятствия. Идти по тундре очень тяжело, и если солнца нет, а компас врет — там же жуткие магнитные аномалии, — идешь почти по наитию. А бытовые условия — это палаточка, в которой они все могли спать, — промерзшие, голодные. И вот это подвиг, я считаю. И я не знаю, кто сейчас на такое способен, я говорю без малейшего преувеличения".

За этот героический поход Толль в 1901 году назвал именем Колчака один из открытых ими островов. В 1937 году его переименовали по имени другого участника экспедиции – Степана Расторгуева. Но при переименовании не учли того, что в Карском море уже был остров с таким же названием. Путаница с названиями островами сохранялась до 2005 года, когда было решено вернуть историческое имя. (Но не назвали его как прежде — Колчак, стали именовать островом Колчака.)

Летом 1901 года "Заря" попыталась пробиться к Земле Санникова, но сильный шторм помешал. Однако это лишь укрепило веру Толля в ее существование: "Теперь совершенно ясно, что можно было десять раз пройти мимо Земли Санникова, не заметив ее", - записал он в дневнике.

Пришло время второй зимы этой экспедиции, но главной цели - открытия Земли Санникова - достичь так и не удавалось. Весной 1902 года Толль принимает решение: отправиться на ее поиски на нартах и байдарах, взяв с собой Зееберга и еще нескольких человек, с запасом провизии на пару месяцев. Изначально он хотел взять с собой Колчака, но передумал, решив, что опытный офицер нужнее на "Заре".

Дальнейшие события разворачивались трагически. "Заря", пытаясь пробиться к острову Беннетта, где должна была забрать группу Толля, была затерта льдами и получила серьезные повреждения. Запасы угля подходили к концу. Судно не смогло выполнить свою задачу. Группа Бирули, отправившаяся на остров Новая Сибирь, благополучно добралась до материка своим ходом. А судьба группы Толля оставалась неизвестной.

Команде "Зари" под руководством Колчака удалось переправить собранные материалы в Петербург. Сам Колчак, прибыв в столицу, немедленно начал организовывать спасательную экспедицию. В 1903 году он добрался до острова Беннетта и обнаружил стоянку Толля, его дневники и последнюю записку: "Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14−20 дней. Все здоровы. 26 октября 1902 года".

Больше их никто не видел. Предположительно, они погибли, пытаясь добраться до Новосибирских островов на байдарах в условиях полярной ночи и недостатка провизии.

Несмотря на трагический финал, научные результаты экспедиции были впечатляющими. Были проведены ценные исследования в самых разных областях науки. Колчак, как гидролог, подготовил новаторскую работу о льдах Карского и Восточно-Сибирского морей. Экспедиция положила начало комплексному изучению Арктики.

Что касается Земли Санникова, то, как предполагал Колчак, это мог быть мираж, вызванный особенностями местности. Современные ученые скептически относятся к возможности существования крупной земли в тех широтах.

Ответ Gggavnooo в «Сусанин»3

В СССР был учëт и контроль детских могил и захоронений?

Пионеров и комсомольцев водили на могилы детей, погибших от школьной эксплуатации и травли?

Ответ на пост «Сусанин»3

Это Семён Будённый и сын раскулаченного купца из Терской области Шура Исаевич, который в 1918 году был пленён при восстании большевиков в Омске, и был доставлен лично Колчаку. Ребенок был награжден орденом Красного знамени и пожизненной пенсией с присвоением почётной фамилии – Кибальчиш (посмертно).

Шура Исаевич ( 1911/12 г.р. ) будучи приставленный к английским офицерам в Омске, уже имел богатый опыт конспирации и подрывной деятельности.

После неудачного красного восстания, попав в плен к Колчаку, Шура сумел не только сохранить в тайне свою задачу, но и втереться в доверие к адмиралу и новому Верховному правителю, выдав себя за его сына Ростислава.

Более полугода Шуре удавалось дезинформировать адмирала и саботировать его любые адекватные действия, отвлекая его от важной повестки. В конечном итоге Колчак вынужден был подсесть на морфий.

Помимо прочего, именно Шура сумел отговорить Колчака принять помощь Маннергейма в обмен на независимость Финляндии. Организовав ему тесные связи с Французами и Чехословацким корпусом, с целью выкрасть золотовалютный запас империи и убыть вместе с ним заграницу… в Париж.

Хоть Колчак и не доверял западным коллегам, но одурманенные морфием мозги и полный упадок власти и авторитета, окончательно поставили Колчака в глупое положение.

Но больше всего расстраивал адмирала тот факт, что каждое утро в его чай попадало лошадиное говно. Подозревая диверсию Колчак отмёл любые идеи отступать в Монголию своим ходом и выбрал ехать поездом в Иркутск.

Арест Колчака не прошел гладко. На станции Нижнеудинск, при аресте, чехи внезапно взяли адмирала под стражу, Колчак поехал дальше в Иркутск уже как арестант и под охраной. В это время Шура должен был сидеть в одном из запломбированных вагонов с золотом, но по прибытию…. вагоны были пусты.

Предварительно тело Шуры позже обнаружили в Омске, а «Золото Колчака» так и не было найдено.

Большевики продолжали поиски золота вплоть до 41 года и после войны. Искали его от Онеги и до Беломорья, на границе с Финляндией и в районах Бреста. Миллионы людей подозревали в причастности. Говорят, что часть золота похититель успел закопать в степях Казахстана.

И он вернулся за ним…

Надежда на золото Колчака

По секретному мобилизационному плану в случае начала крупномасштабных боевых действий золотой и алмазный запасы СССР предписывалось в течение 72 часов эвакуировать из Москвы в глубь страны. Поэтому чекисты-кладоискатели вместе с Пурроком немедленно выехали в столицу. Для них наступила горячая пора: эвакуация Гохрана и сотрудников, сооружение новых хранилищ в Новосибирске, Свердловске, Челябинске, потом возвращение в Москву вывезенных ценностей. Так что до «золота Колчака» руки не доходили.

А виновника всей этой истории Карла Пуррока отправили в Бутырку и завели уголовное дело по обвинению его в «обманных действиях, причинивших ущерб государству». Причем даже в критические для страны дни осенью 1941 года, когда шло сражение на подступах к столице, для эстонца у чекистов нашлось время. 4 декабря было подписано обвинительное заключение:

«Обвиняется в том, что с целью пробраться в Москву и др. города Союза ССР неоднократно подавал заявления Генеральному консулу СССР о том, что будто им в 1919 году при отступлении армии Колчака зарыто около 50 пудов золота, однако местонахождение клада не указал, явно злоупотребив доверием. Действия Пуррока по розыску этого клада, поездки в Берлин, его связи с Кейзером и Митовым подозрительны на шпионаж.

Дело подлежит направлению в Особое совещание при НКВД Союза ССР».

Как это ни парадоксально, спасло Пуррока ненайденное «золото Колчака». Иначе не миновать бы ему ВМН - высшей меры наказания, к которому в горячке тех суровых дней приговаривались за куда меньшие провинности. А ему вменялись «сознательный обман и нанесение ущерба государству» да еще подозрение в шпионаже. Однако приговор был неожиданно мягкий: пять лет исправительно-трудовых лагерей по статье 169 ч. 2 УК РСФСР, то есть за простое мошенничество. Согласно ему кладоискателя-неудачника отправили до лучших времен в один из саратовских лагерей.

Очевидно, высокое начальство не теряло надежду рано или поздно все же разыскать золотой запас Российской империи и получить за это высокие награды Родины. Но произошло непредвиденное: в 1942 году заключенный Пуррок умер.

И все-таки история самого большого российского клада на этом не кончилась. Начальник 5-го спецотдела НКВД Владимиров помнил о нем и даже обращался к начальству с предложением возобновить поиски уже с привлечением специалистов и техники. Но в конце концов похоронил эту идею как нереальную. Золото в годы войны практически не расходовали, если не считать десять тонн, взятых из Гохрана для оплаты военных поставок союзников. Специалисты же и техника были в дефиците в то время. А в 1946 году генерал-майора госбезопасности Владимирова назначили начальником Горьковского областного управления КГБ, и заниматься кладоискательством ему было не с руки.

Был еще один человек, помнивший о «золоте Колчака», - предвоенный начальник Гохрана подполковник госбезопасности Онисим Негинский. После войны он остался работать в системе Гохрана и в начале восьмидесятых годов поднял этот вопрос. Дважды докладывал сначала одному, потом другому заместителю министра финансов о незавершенной экспедиции бериевских времен. Его внимательно выслушивали, задавали вопросы, делали какие-то пометки в блокнотах. Но тем дело и кончилось.

Но ставить точку в этой истории еще рано. Ведь речь идет не просто о кладе, а о золотом запасе Российской империи. Используя новейшую технику, не так уж трудно провести обследование района предполагаемого захоронения «ящиков со снарядами». Даже нулевой результат будет иметь важное значение, ибо позволит раз и навсегда покончить с неопределенностью.

А начать нужно с поисков «золота Колчака» прямо здесь, в Москве. Пригласить опытных операторов, занимающихся дистанционной биолокацией, дать им крупномасштабные топографические карты и посмотреть, что они скажут.

Дело за малым - за инициативой.

«Сокровища, омытые кровью: О кладах найденных и ненайденных», С.И. Демкин, 1997г.

Ответ на пост «По заветам Колчака и Краснова»1

Я не понимаю, как можно хотеть возвращения времени, где большинство рабы, а правит олигархическая верхушка, иногда, даже не понимая откуда деньги. И все это, не за заслуги, не за талант, а просто, потому что папа имеет известную фамилию. Это же как сейчас, только в разы хуже. Почему обычный человек не понимает, что только социалистические идеи будут на его стороне. Не пойму, потому что не хочу стать крестьянином, точнее полностью закрепостится. И так развелось буржуев после 90х