Арест Христофора Колумба

Предыдущая часть лежит здесь - "Ад в Эспаньоле" или как испанцы колонизировали Америку: каннибализм, убийство испанских колонистов, обращение индейцев в рабство

11 июня 1496 года Христофор Колумб вернулся в Испанию из своего второго путешествия к берегам "Индии". Сойдя на берег в Кадисе, Адмирал переоделся в коричневую рясу монаха-минорита, которая впоследствии стала его обычной одеждой во время пребывания в Испании. Очевидно, он считал, что его несчастья были наказанием божественного провидения за гордыню, поэтому снял дорогую одежду, подобающую Адмиралу Моря-Океана, и принял скромное одеяние своих друзей-францисканцев в знак раскаяния и смирения.

12 июля Колумб получил письмо от испанских монархов с приглашением на аудиенцию и вскоре выдвинулся в путь, прихватив с собой немного добытого на Эспаньоле золота, а также пленного туземного вождя Каонабо, люди которого были повинны в смерти испанских колонистов из крепости Ла-Навидад. Король и королева любезно приняли Адмирала и были удовлетворенны видом нескольких золотых самородков величиной с голубиное яйцо в одночасье, забыв всю ту клевету, которую распространяли бывшие колонисты, недовольные действиями Колумба. Не теряя времени, Колумб представил государям предложения о Третьем путешествии. Он просил восемь кораблей, два из которых требовались для немедленного возвращения на Эспаньолу с провизией, и один для открытия материка, который, по его мнению, существовал к югу от открытых островов. Монархи ответили полным согласием, однако на этот раз подготовка к плаванию заняла долгие два года. Это было связано с тем, что Испания в то время вела войну в Италии, пуская на данное мероприятие все свободные средства.

После смерти неаполитанского короля Фернандо I в 1494 году претензии на престол Неаполя заявил французский король Карл VIII, приходившийся родственником монархам Анжуйской династии, правившей в Неаполитанском королевстве в 1266-1442 годах. Эти претензии были поддержаны некоторыми итальянскими герцогами, а также папой Александром VI, конфликтовавшим с Неаполем. Французские войска вторглись в Италию, подчинили Флоренцию и, практически не встречая сопротивления, в 1495 году заняли Неаполь. Однако тут против Франции сложилась Венецианская лига итальянских государств, опасающихся чрезмерного усиления французского влияния на полуострове. Вскоре к лиге по той же причине присоединились император Священной Римской империи Максимилиан I и испанский король Фердинанд II. 6 июля 1495 года французские войска встретились с армией Венецианской лиги в сражении при Форново и, не сумев добиться победы, ушли во Францию, оставив при этом свои гарнизоны в некоторых итальянских городах.

На протяжении двух лет, с 1496 по 1498 годах, испанские войска неуклонно очищали территорию Италии от французских гарнизонов, в конце концов, освободив и сам Неаполь. К тому времени Фердинанд II уже сам захотел завоевать Неаполитанское королевство, и этот вопрос занимал его внимание в значительно большей степени, чем освоение Индии (спойлер: 22 сентября 1504 года французы и испанцы после пяти лет вновь вспыхнувшей войны подписали мирный договор, согласно которому Франция признала Неаполитанское королевство владением Испании. В результате заключенного договора Италия фактически была разделена на три части - Юг страны перешел под власть Испании, на Севере сохранилась гегемония Франции, а в Средней части закрепилась власть Папы Римского). В июне 1497 года, когда на итальянском фронте установилось затишье, Колумбу все же удалось добиться от испанских монархов приказа о начале подготовке Третьего путешествия в Индию.

Битва при Семинаре - сражение, между французской армией, только что захватившей юг Италии, и армиями Неаполитанского королевства и Испании.

Наиболее интересным пунктом среди королевских распоряжений стал пункт о помиловании всех преступников, заключенных в тюрьму, согласившихся отправиться на Эспаньолу. Чем серьезнее было преступление, тем более долгим назначался срок пребывания, необходимый для получения полного прощения по возвращении. В основе этого положения лежало активное нежелание добропорядочных испанцев эмигрировать в Новый Свет после того, как сказки о "легких деньгах" были опровергнуты первыми же рассказами очевидцев, вернувшихся из колонии.

30 мая 1498 года флот Колумба, состоящий из 6 каравелл, покинул испанскую землю и отправился к берегам Америки. Достигнув Канарских островов, флот разделился на две части - три судна пошли прямиком на Эспаньолу, а три корабля под руководством Колумба отправились окольным путем в надежде осуществить новые открытия. 31 июля дозорный на флагмане Адмирала после океанского перехода, сопровождаемого длительным штилем и адской жарой, наконец увидел землю. Это был большой остров, которому Колумб дал имя Тринидад в честь Святой Троицы.

На подходе к берегу флагманский корабль наткнулся на каноэ с туземцами. Желая заполучить их расположение, Колумб приказал нескольким своим морякам станцевать для туземцев под звуки свирели. Индейцы, однако, приняли это шоу за ритуальный военный танец и демонстративно выпустили в воздух целый град стрел. Пришлось дать занавес... Тогда Колумб вставил на борту несколько блестящих предметов, жестами приглашая туземцев подплыть поближе. Когда они подвели каноэ прямо под нос флагмана, один из моряков спрыгнул прямо в каноэ вместе с подарками. Остывшим туземцам нечего было предложить взамен, но они знаками показали, что испанцы могут взять на берегу все, что заблагорассудится. Пополнив запасы продовольствия и пресной воды, флот вновь вышел в океан и, попутно открыв еще несколько островов, 5 августа 1498 года впервые достиг берегов Южной Америки. Историческую высадку на этом континенте испанцы совершили на полуострове Пария (Венесуэла).

Колумб в своем судовом журнале описал туземцев этого места: "Они такого же цвета, как и все остальные в Индии; эти люди очень высокого роста и хорошего телосложения. Их причинные места полностью прикрыты, а все женщины ходят совершенно голыми". Далее Колумб сообщает, что он подарил первым туземцам, поднявшимся на борт, колокольчики, бусы и сахар, и вскоре флот был окружен "бесконечным числом каноэ". Индейцы, вооруженные луками с отравленными стрелами, предлагали испанцам местные фрукты и калебасы (сосуды) с "чичей" – перебродившим кукурузным напитком, который до сих пор является одним из национальных символов Венесуэлы. На шеях визитеров висели блестящие диски, сделанные из гуанина (сплав золота, серебра и меди). Открытие гуанина, а также наличие у индейцев больших грузовых каноэ с каютой утвердили Колумба в мысли, что он столкнулся с более развитым народом по сравнению с туземцами Эспаньолы.

Открытую землю Адмирал принял за очередной большой остров и после знакомства с местными индейцами продолжил исследовать его побережье в попытке найти канал с выходом к морю. Однако, так и его и не найдя, он приказал взять курс на Эспаньолу, так как опасался, что у колонистов на ней в любой момент могут закончиться припасы. Как оказалось, это решение было крайне неудачным, поскольку корабли находились на окраине промысла жемчуга, где уже в 1500 году капитан Пералонсо Нинос добыл первый ценный груз и откуда Испания черпала огромные богатства в течение следующего столетия. Колумб же остановился в двух днях плавания от этого места, что впоследствии дало повод его недоброжелателям называть Адмирала непутевым моряком и неудачником, закрывая глаза на тот факт, что именно он, собственно, и открыл дорогу испанским морякам к благам Америки. Некоторые враги Адмирала пошли еще дальше, вовсе обвинив его в том, что он умышленно утаил информацию о месте жемчужного промысла ради личной выгоды.

Непосредственно перед отплытием с побережья на Эспаньолу Адмирал наконец, осознал, что такая огромная земля была вовсе не островом, а континентом. Однако этот вывод ни в малейшей степени не изменил веры Адмирала в том, что он находится в Индии. По его мнению, открытая земля лежала где-то к югу или юго-востоку от китайской провинции Манги и из этой мысли вытекала цель Четвертого путешествия - Колумб решил найти пролив, через который плыл Марко Поло и который должен был привести прямо к Островам пряностей. Более того, в своих рассуждениях Колумб пришел к выводу, что открытый им континент является ни чем иным, как библейским Эдемом...

В своем письме к монархам Адмирал подробно изложил причины, которые его в этом убедили. Любимая книга Колумба "Имаго Мунди" (труд французского кардинала Пьера д’Альи, представляющий собой всеобъемлющую географию мира, составленную примерно в 1410 году) помещала земной рай, в существовании которого у Колумба не было сомнений, в "крайнюю" точку Востока, где в день сотворения мира взошло солнце, а Адмирал как раз считал, что Тринидад находится на меридиане Восточной Азии. Согласно "лучшим научным" источникам того времени, Эдемский сад отличался умеренным климатом и славился пышной растительностью с прекрасными плодами. Также в описании Земного Рая было сообщение: "И вышла река из Эдема, чтобы орошать сад; и оттуда она разделилась, и стало их четыре..." И тут Колумб увидел 100% попадание, ведь люди с корабля-разведчика сообщили ему о четырех реках в начале залива. Сопоставив все выше описанные признаки с тем, что он увидел в Парии, Колумб пришел к выводу, что ему удалось открыть Эдем. К сожалению, история не сохранила, что именно подумали испанские монархи о выдвинутой Колумбом гипотезе.

31 августа 1498 года флот Колумба благополучно достиг берегов Эспаньолы и бросил якорь в Санто-Доминго, где теперь распологалось поселение колонистов на острове. Сойдя на берег, Адмирал узнал ужасающие новости, которые произошли на острове за время его отсутствия. Наместник Эспаньолы, брат Адмирала Бартоломео Колумб, столкнулся с открытым мятежом, который возглавил дворянин Франсиско Ролдан, назначенный Колумбом на должность верховного судьи острова. В основе этого мятежа лежало недовольство испанских колонистов хронической нехваткой продовольствия и неприязнь к суровым методам правления Бартоломео. В попытке захватить власть на острове Ролдан и его ближайшее окружение стали перетягивать на свою сторону других колонистов, обещая имя всяческие блага, например, беспрепятственный отъезд в Испанию и отсутствие налогов, а также склонил к сотрудничеству некоторых туземных вождей, обещая им отменит все поборы. Ролдан надеялся на что недовольные колонисты, вернувшись в Испанию, добьются отмены привилегий Колумба и установления на острове нового режима с ним самим в качестве губернатора. Началась вооруженная борьба между мятежниками и оставшимися верными Бартоломео людьми.

В ее разгар к Санто-Доминго прибыл корабль из Испании, на борту которого находился Педро Фернандес Коронель, привезший с собой королевское подтверждение о назначении Бартоломео в качестве управляющего Эспаньолой, что выбило почву из-под ног у Ролдана. В октябре он со своим мятежным отрядом из семидесяти человек, а также с людьми дружественного вождя Гуарионекса удалился в горы полуострова Самана. Вскоре в след за ними в карательную экспедицию выдвинулся отряд Бартоломео, люди которого сожгли множество местных деревень, а также захватили в плен Гуарионекса вместе с его войском, однако Ролдан остался на свободе. Именно с такой ситуацией столкнулся Колумб, высадившись в Санто-Доминго в последний день августа 1498 года.

Внешне покорные туземцы страдали от жестокой эксплуатации, Ролдан разгуливал на свободе, а недовольные колонисты были готовы взорваться по малейшему поводу. Ситуацию усугубляло еще и то, что три каравеллы, отправленные Колумбом с Канарских островов в июне, так и не появились, так как их капитаны промахнулись мимо Санто-Доминго и оказались далеко с подветренной стороны на побережье Харагуа, где разместилась "штаб-квартира" мятежного Ролдана. Не зная истинного положения дел, капитаны позволили лидеру повстанцев подняться на борт, а своим людям сойти на берег. В результате Ролдану удалось подкупить множество людей из экипажа и склонить их на свою сторону. Поскольку в число последних входило немало испанских уголовников, дезертиры весьма усилили отряд Ролдана, что позволило ему выступить против людей Колумба, которому, в свою очередь, удалось собрать под своим началом лишь семьдесят человек с оружием в руках, при этом Адмирал не был уверен в лояльности и половины из них.

18 октября 1498 года Колумб отправил в Испанию два корабля с запросом о помощи, а также с полным отчетом об путешествии в "Эдем". Для покрытия расходов на колонизацию он предлагал послать экспедицию для добычи бразильского дерева и всех рабов, которых можно продать. Кроме того, Адмирал просил прислать на остров опытного человека для отправления правосудия, а также предлагал отправлять в каждое плавание пятьдесят или шестьдесят хороших колонистов, чтобы заменять ими слабых и непокорных, а последних отправлять домой. По его мнению, большее число людей и кораблей помогут быстрее утихомирить Ролдана, а после ликвидации восстания появится возможность основать колонию в "Эдеме", так как он уже планировал колонизировать Земной Рай...

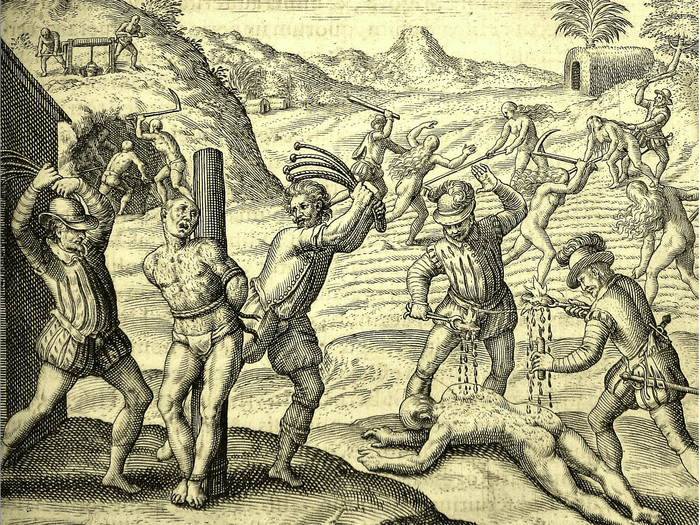

Через два дня после отплытия кораблей с посланием монархам Колумб направил Ролдану умиротворяющее письмо, в котором предложил мятежникам выдать корабли, на которых они смогут беспрепятственно уплыть в Испанию со всем своим золотом, наложницами и рабами. Ролдан же в ответном письме потребовал восстановления себя в должности верховного судьи, официального заявления о том, что все выдвинутые против него обвинения не обоснованы, а также выделения бесплатных земельных наделов на острове для тех мятежников, кто решит остаться в Эспаньоле. В сентябре 1499 года Колумб согласился на эти унизительные для себя условия. Также он установил в пользу бывших мятежников систему эксплуатации, которая заключалась в том, что каждому поселенцу выделялся большой участок обрабатываемой земли вместе с проживающими на нем индейцами, которых каждый колонист-владелец имел право эксплуатировать на свое усмотрение в полном объеме.

Вскоре на Колумба обрушилась новая неприятность. После получения от Адмирала новостей об открытии нового континента, испанские монархи, желая проверить достоверность сообщений о великих богатствах "нового мира", приказали капитану Алонсо де Охеда, одному из попутчиков Колумба в его Втором путешествии, немедленно отправится в плавание в этот новый регион. Весной 1499 года вместе с Бартоломео Ролданом (лоцманом из Первого путешествия), Хуаном де ла Косой (картографом из Второго путешествия) и проживающим в Севилье флорентийцем Америго Веспуччи (чей отчет об этом путешествии привел к тому, что континенту было присвоено его имя) де Охеда достиг залива Парии. Оттуда он продолжил плавание вдоль материка и в результате открыл ценные промыслы жемчуга, а также острова Аруба Бонайре и Кюрагао. Следующим этапом его плавания стал залив Маракайбо, который он назвал Венесуэла - то есть Маленькая Венеция - такое название ему навеяли туземные жилища, стоящие на сваях.

Конечным пунктом путешествия стала Эспаньола. Высадившись на острове 5 сентября 1499 года, он приступил к вырубке леса, не спрашивая разрешения от Адмирала. Франсиско Ролдан, которому совсем не понравилось появление в этих местах еще одного соперника, пошел на мировую с Колумбом и согласился под его руководством захватить новоявленного лесоруба вместе с его людьми и доставить пленников в Санто-Доминго. Новоявленные союзники вскоре попытались захватить де Охеду, однако тот, заметив нездоровую возню вокруг своего лагеря, просто отплыл на Багамы, откуда, предварительно загрузившись рабами, благополучно вернулся в Испанию.

Новости, получаемые из Эспаньолы, привели испанских монархов к мысли, что братья Колумбы устраивают на острове административный хаос, вместо того, чтобы планомерно искать и добывать золото. Прошло семь лет с тех пор, как Второе путешествие отправилось в путь с такими большими надеждами на прибыль для короны и всех заинтересованных сторон, но доходы до сих пор составляли лишь смехотворную долю вложенных средств. Весной 1499 года Фердинанд и Изабелла приказали Франсиско де Бобадилью, старому слуге короны и рыцарю одного из испанских рыцарских орденов, отправиться на Эспаньолу с полномочиями верховного судьи, как просил сам Колумб, а также в качестве королевского уполномоченного по рассмотрению жалоб. Он имел полномочия арестовывать мятежников и конфисковывать их имущество, а также отбирать все форты и другую королевскую собственность у Адмирала, которому, в свою очередь, приказывалось подчиняться посланнику Короны.

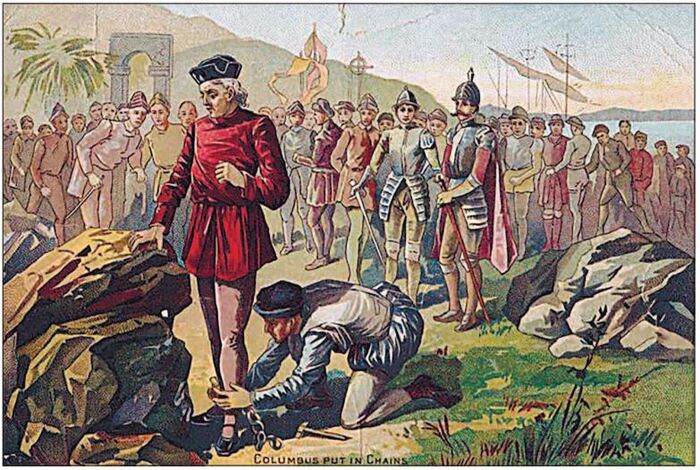

Когда Бобадилья вошел в гавань Санто-Доминго, его глаза были поражены зрелищем виселицы, на которой висели трупы семи мятежных испанцев, а дон Диего Колумб, отвечающий за ситуацию в городе, не преминул сообщить уполномоченному чиновнику, что на следующий день будут казнены еще пятеро. Бобадилья безапелляционно приказал дону Диего передать ему пленников, но тот, проявив твердость, отказался что-либо предпринимать до возвращения Адмирала в город (Колумб был в экспедиции на острове). Взбешенный Бобадилья зачитал бумаги о своем назначении королевским уполномоченным Эспаньолы, призвав других колонистов Санто-Доминго подчиняться его приказам от имени монархов, после чего захватил цитадель и заковал дона Диего в кандалы. Эта же участь вскоре постигла и самого Адмирала. Когда Колумб явился на встречу Бобадильей, последний приказал бросить его в тюрьму и заковать в цепи, как и брата. На свободе оставался еще один Колумб - Бартоломео, который теоретически со своими людьми мог оказать решительное сопротивление Бобадильи, однако по настоянию Христофора, верящего в конечную справедливость монархов, он также вскоре сдался и был закован в кандалы на борту одного из кораблей. К этому времени Бобадилья уже накопил кучу свидетельских показаний и лжесвидетельств против всех трех братьев Колумб и, проведя формальное дознание, приговорил их к возвращению в Испанию для суда.

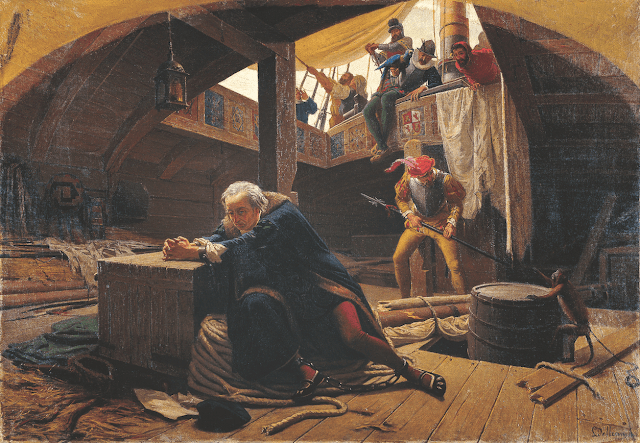

В начале октября 1500 года закованный в цепи Адмирал был посажен на борт каравеллы "Ла Горда" и отправлен домой. Капитан корабля предложил снять кандалы, как только судно покинет гавань, но Колумб решительно отказался, сославшись на то, что "закован от имени монархов, и он будет носить эти цепи до тех пор, пока они сами не прикажут их снять".

17 декабря 1500 года Адмирал и два его брата предстали перед испанскими монархами. Адмирал поцеловал руки королю и королеве и со слезами принес свои извинения, насколько это было возможно. Выслушав рассказ Колумба о событиях на Эспаньоле, Фердинанд и Изабелла приказали немедленно освободить Адмирала и восстановить все его доходы, которых он был лишен при аресте, однако отказались вновь назначить Адмирала во главе Эспаньолы и оставили этот пост за Бобадильей. Также монархи приостановили права Колумба на открытые им земли ввиду осознания того, что Христофор открыл целый континент, а не какой-то остров. Со стороны Колумба было бы наивно предполагать, что он и его наследники могли бы вечно быть вице-королями и губернаторами Нового Света с правом взимать десятину со всей его торговли, назначать всех чиновников и контролировать доходы со всего огромного и неосвоенного континента. Да и на Эспаньоле Адмирал так и не показал качественных результатов, что окончательно закрыло ему дорогу в управленческие государственные структуры испанских владений.

Тем не менее, Колумб не стал отчаиваться и попросил у монархов дать ему последний шанс, который он вскоре и получил. 9 мая 1502 года Христофор Колумб отправился в свою последнюю экспедицию в жизни.

Продолжение следует.