Лига историков

"Трептов-парк" Георгий Zотов

Бросают в цветы мусор. Правда ли, что немцы сломают «Воина-освободителя»?

Монумент в Берлине - красноармеец с девочкой на руках, был широко известен и в СССР, и за пределами социалистических стран. Что именно с ним происходит сейчас?

…Памятник в Трептов-парке отлично знает любой житель восточного Берлина. Лет двадцать пять назад, когда я выяснял дорогу к нему, у меня уточняли – «А, это каменный русский Иван? Вам прямо и направо». Скульптура авторства Евгения Вучетича, установленная на насыпном кургане 8 мая 1949 года, стала символом пребывания советских войск в Германии: солдат Красной Армии, попирая ногами разрубленную мечом свастику, прижимает к груди спасённую им немецкую девочку. Первоначально, в руках у солдата должен был находиться автомат ППШ: но Сталин настоял, что меч будет лучше. Разумеется, некоторые нынешние «умники» называют этот монумент «советской пропагандой». Однако, даже у нас многим людям до сих пор неизвестно, что во время битвы за Берлин в апреле-мае 1945 года подвиг со спасением советским бойцом немецкого ребёнка имел место минимум дважды. Один раз он стоил спасителю жизни.

Залили мать красным

…Трептов-парк – это не один памятник, а целый мемориал. Я захожу через каменную арку, чуть дальше – скульптура «Родина-мать»: склонившая голову, скорбящая женщина. Она чаще всего подвергается атакам неонацистов – например, в 2020 году неизвестные сволочи залили её чёрной краской. На территории мемориала похоронены 7 200 бойцов Красной Армии, павших в битве за Берлин – имена 4 430 из них не удалось выяснить. Прежде, ещё при ГДР, в народе это место так и называли - «Парк неизвестного солдата». Могилы воинов не в центре красивого газона, как кажется на первый взгляд. Да, хотели сначала захоронить там, но оказалось – слишком сильны грунтовые воды, подтачивают почву. Поэтому тысячи красноармейцев нашли свой последний покой на аллеях, в тени платанов. Парк – популярное место, много людей на утренних пробежках, пенсионеров с собаками и туристов со всего света. Далее идёт дорога к памятнику, ты проходишь через изваяния склоненных знамён, и скульптуры вставших на колено солдат, опустивших головы и держащих в руках каски: дань памяти тем, кто погиб в последние дни перед Победой. Спускаешься вниз, и видишь два ряда барельефов (по одному и справа, и слева) с видами нацистских бомбардировок городов СССР, обороны Севастополя и Сталинграда, действий партизан, и похорон жертв оккупантов. На каждом барельефе (что логично для 1949 года) цитата Сталина на русском и немецком языках. На одном из камней с левой стороны виден потёк от зачищенной красной краски - отметились недавно вандалы.

Трусливо зачищают

…Скульптор Вучетич, насколько известно, руководствовался примером двух таких случаев. Первый произошёл 24 апреля 1945 года: 26-летний солдат из Белорусской ССР Трифон Лукьянович спас из-под огня на берлинской улице Эльзенштрассе (как раз в районе Трептов) девочку двух-трёх лет. Ребёнок лежал рядом со своей мёртвой матерью. Передавая девочку красноармейцам через бруствер, Трифон был смертельно ранен немецким снайпером, и умер через 5 дней. Примечательно, что у самого Лукьяновича обе его маленькие дочки погибли в первые же дни войны, при бомбардировке Минска люфтваффе. 30 апреля 1945 года 22-летний пехотинец Николай Масалов (родом из Кемеровской области), пробиваясь со своим отрядом в район Тиргартен, услышал плач девочки, повторявшей – «Муттер, муттер!». «Разрешите спасти ребёнка!» - обратился он к командиру. Товарищи прикрыли его огнём, и Николай вытащил малышку из опасной зоны. За этот подвиг Масалов был объявлен почётным гражданином Берлина. Он дожил до 79 лет, и умер в 2001 году в родной Кемеровской области. К сожалению, к тому моменту Николай уже знал, что новые берлинские власти в 1992 году лишили его звания, присвоенного в ГДР. В девяностые годы поступали предложения и на тему того, чтобы убрать с моста Эльзенбрюке мемориальную табличку в честь Трифона Лукьяновича. Поразительная, чёрная неблагодарность. Ведь эти солдаты Красной Армии (и один из них ценой своей жизни) спасли детей вражеского государства. А сами немцы им не то, что памятников не поставили – втихую стараются зачистить напоминания об их храбрости.

Солдат, офицер и повар

…К главному монументу на холме ведёт лестница – с неё хорошо видны лица как солдата, так и девочки, а также разрубленная свастика. Во время работ для образа ребёнка позировала 3-летняя Светлана, дочь коменданта советского сектора Берлина, генерала Александра Котикова. Впоследствии она стала актрисой, снималась в кино. Насчёт того, кто изображал солдата – версии разнятся: скорее всего, Вучетичу в разное время позировали разные люди. Главным натурщиком считается гвардии рядовой Иван Одарченко, уроженец Казахской ССР – Вучетич подарил ему на память свою фотографию с автографом, где упоминается про памятник. Аналогично, о своём позировании для монумента Воину-освободителю заявлял офицер Виктор Гуназа, а зять генерала Котикова и вовсе утверждал, что натурщиком был повар офицерской столовой в Берлине, позже ставший шефом ресторана «Прага» в Москве. Внутри постамента через решётку можно рассмотреть мозаичное панно – представители различных народов СССР (в том числе республик Кавказа и Средней Азии) возлагают венок в память павших воинов. Кстати, для панно тоже позировал рядовой Одарченко, и его там изобразили дважды – и как солдата с наградой Героя Советского Союза, и как рабочего в комбинезоне, держащего венок. Наверху – цитата Сталина на русском и немецком: «Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества».

«Думала, это сказка»

…Люди подходят к решётке, и кидают на мозаичный зал цветы. Только при мне пожилая пара, говорящая друг с другом по-немецки, принесла букетик гвоздик. Однако, на полу валяется и упаковка из-под плавленого сыра, и бутылка из-под йогурта: какие-то придурки швыряют сюда мусор. У меня с собой тюльпаны, я кладу их за порог. С осени в Берлине ходят упорные слухи, что городские власти якобы планируют демонтаж статуи с постамента. Впрочем, в пресс-службе берлинского сената мне это жёстко опровергли, сообщив – такие разговоры циркулируют из-за возможных планов ремонта скульптуры. В 2003 году «Воина-освободителя» уже забирали на реставрацию, но 2 мая 2004-го вернули на место. «Вероятно, это сознательная провокация, - заявили в пресс-службе. – Не обращайте внимания». «А кому выгодно распространять такие слухи?». «Мы не знаем». Я опрашиваю прохожих – известно ли им о подвигах рядовых Лукьяновича и Масалова? «Нет», - смущённо улыбается 35-летняя домохозяйка Клара. – Я всегда думала, это сказочная история». Так же полагает и 20-летний студент Герберт – «Мне казалось, спасение немецкой девочки – мифология. Но спасибо вам, я почитаю в Гугле». А вот пожилые люди информированы лучше. «Это правда, русские спасали детей, - кивает 73-летний пенсионер Хайнц. – Мать рассказывала, что после капитуляции гарнизона Красная Армия развернула полевые кухни, кормила жителей Берлина. Отрицать такое попросту глупо». Повернувшись к могилам, я говорю: «Спите спокойно, ребята. Не обращайте внимания на тех, кто утратил благодарность. Самое главное – мы вас помним. Всегда».

©Zотов

https://vk.com/wall736437447_141206

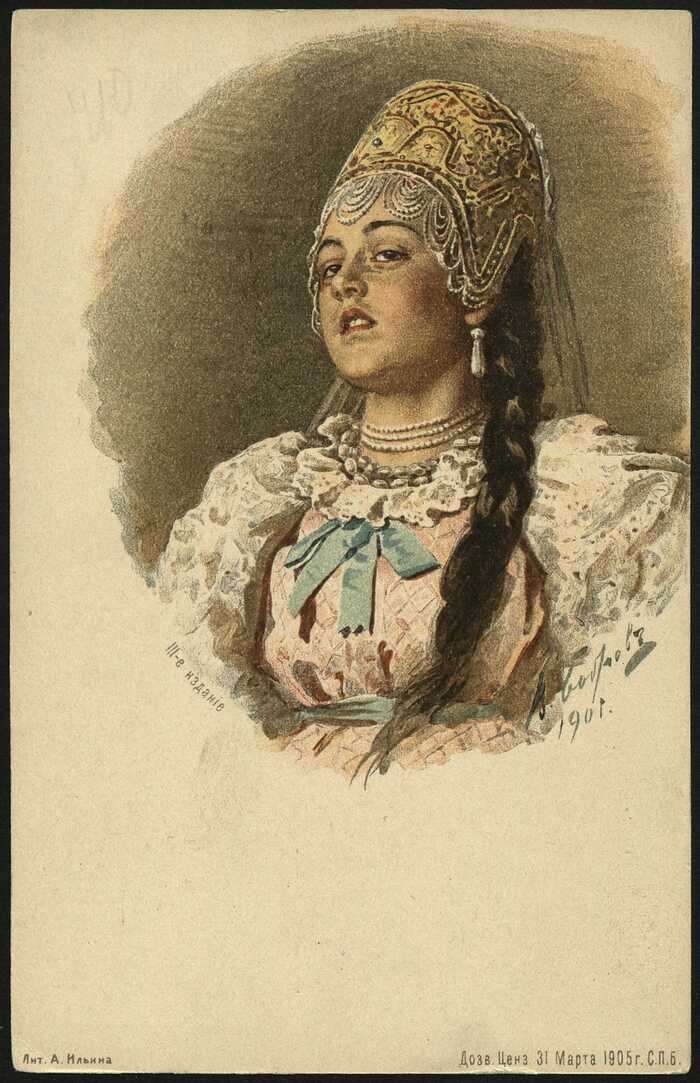

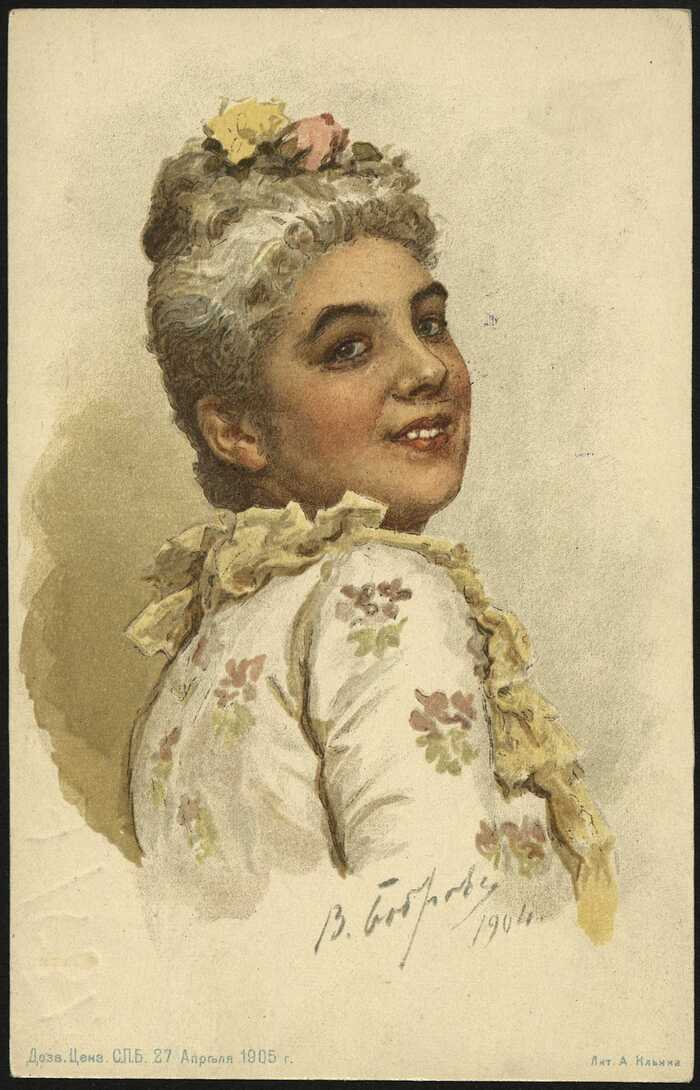

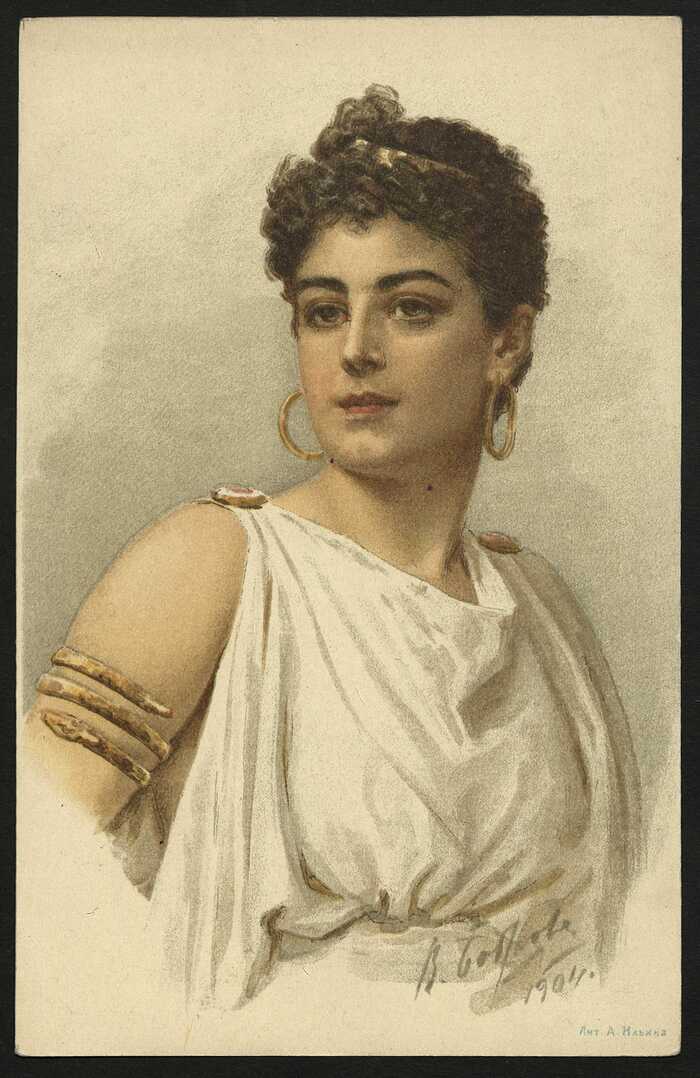

Девушки на открытках 1909 года

План "Ост" Георгий Zотов

Однажды в Германии разрабатывали генеральный план «Ост» («Восток»).

Его инициатором в 1940 году стал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Сначала там учитывали евреев и поляков, но после 22 июня 1941 года главным направлением стала судьба Советского Союза, и населяющих его славянских национальностей.

Разработчиков было много, включая даже такие организации, как институт сельского хозяйства и политики Берлина. Они ставили простую и элегантную задачу. Возле Ленинграда, в Крыму, в Херсоне, в Белостоке решили устроить сельскохозяйственные предприятия, и колонии немецких переселенцев. Предполагалось, что это будет стоить 66,6 миллиардов рейхсмарок – в современных ценах, что-то вроде $580 миллиардов.

Единого документа не существует, есть отдельные разработки, но их очень много.

Через 30 лет после окончания войны, Германия планировала оставить на занятых ею территориях 14 миллионов славян – для обслуживания 4,5 миллиона немцев-колонистов. Один из авторов «Оста», юрист Эрхард Ветцель, предлагал онемечить литовцев, латышей и эстонцев для «управления Востоком». 75 % белорусов и 65 % украинцев он желал переселить в Сибирь. Антрополог Вольфганг Абель настаивал, что надо уничтожить 100 % русских, либо оставить в живых лишь «людей с нордическими признаками». Ветцель возражал ему по принципу – «А кто на нас пахать будет?», и доказывал, что нужны рабы.

Немецкий историк Юрген Циммерер после войны высказался просто – «Это была концепция убийства, не следует обманываться. Переселить 80 миллионов славян в Сибирь, чтобы они умерли там от голода – вот и всё». Более того, в рамках «Ост» существовал отдельный план «Голод». Статс-секретарь министерства продовольствия рейха Герберт Бакке сразу предложил не мудрствовать лукаво. Он определил «лишнее население России» в 30 миллионов человек. По его мнению, следовало лишить славян питания, и, как спокойно размышлял Бакке, «уже за первую пару лет очистить от едоков нужные пространства». Считается, что от голода на оккупированных территориях СССР погибло 4,2 миллиона человек. Так же, 2 миллиона красноармейцев умерли в немецком плену до февраля 1942-го. Потери же гражданского населения СССР при депортации в Сибирь аналитики рейха оценивали в 30 миллионов человек. Остальные умрут позже.

Общее сокращение жителей СССР предполагалось довести до 75-85 %. Действия простые – депортация, болезни, голод, массовые казни больных и стариков, что не могут работать. 6 августа 1942 года Гитлер открыто заявил – «Мы поглотим или изгоним смехотворные 100 миллионов славян. Любого, кто говорит о заботе о них, надо послать в концлагерь».

В 1943 году разработка плана «Ост» была прекращена. Рейху стало как-то не до этого.

Ну, то есть, вы понимаете. Люди на должностях, на зарплатах, деловые, занятые. Сидят и обсуждают – а давайте уничтожим 100 % русских. Им возражают – простите, нужны рабы. Они такие – ах да-да, конечно. Ладно, тогда 85 % закопаем, а остальные пущай для нас пашут, обслуживают, деревья пилят и дома строят, за пайку, что мы им в морду бросим. И всё это людоедство - спокойно, технично, обстоятельно. Делают свою работу.

Всего за 4 года войны в СССР погибло 18,5 миллионов мирных жителей. Массовые казни, болезни, голод, отправка в рабство к «расе господ», концлагеря. Это настоящий геноцид, тотальное уничтожение и славянских, и других национальностей Советского Союза.

Именно поэтому я всегда говорил, и буду говорить – 9 мая, это великий праздник. Фактически, наш день независимости. День русской нации, и остальных наций СССР - которые было приказано полностью уничтожить, чтобы и следа в истории не осталось. Однако, мы выжили, потому что победили. Это и празднуем, если кому вдруг непонятно.

Всего 80 лет назад стоял вопрос, что русский народ исчезнет с карты мира.

Но мы есть. И будем ВСЕГДА.

С Днём Победы, ребята и девушки!

Накатите сегодня в честь праздника. Святое ведь дело:).

© Zотов

https://vk.com/wall736437447_141455

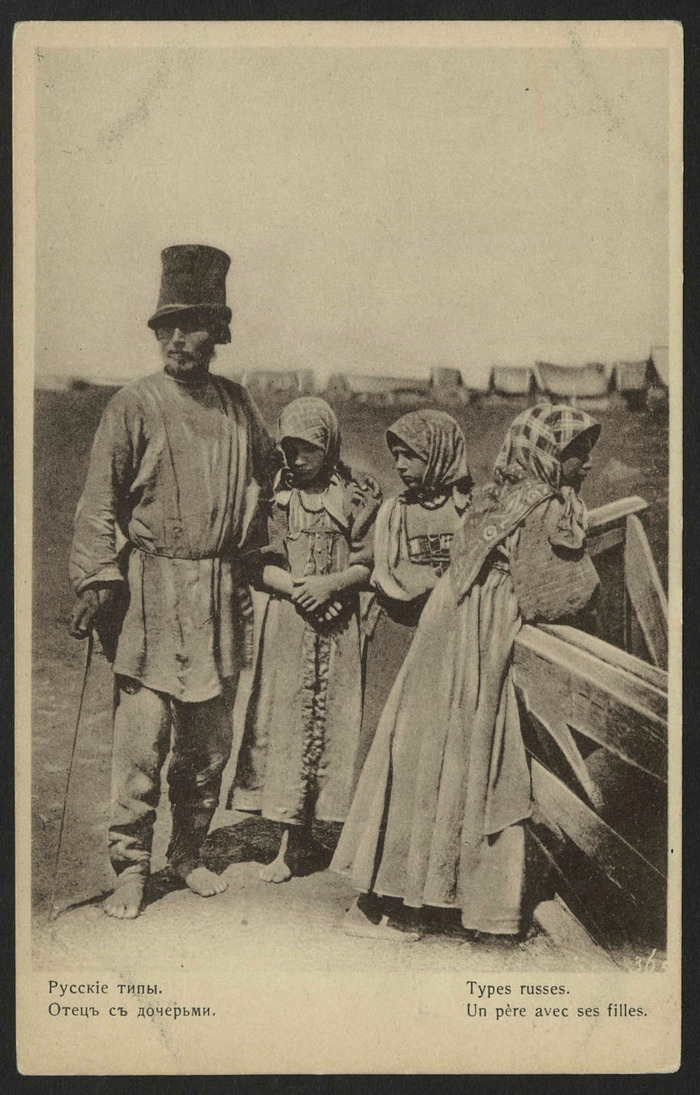

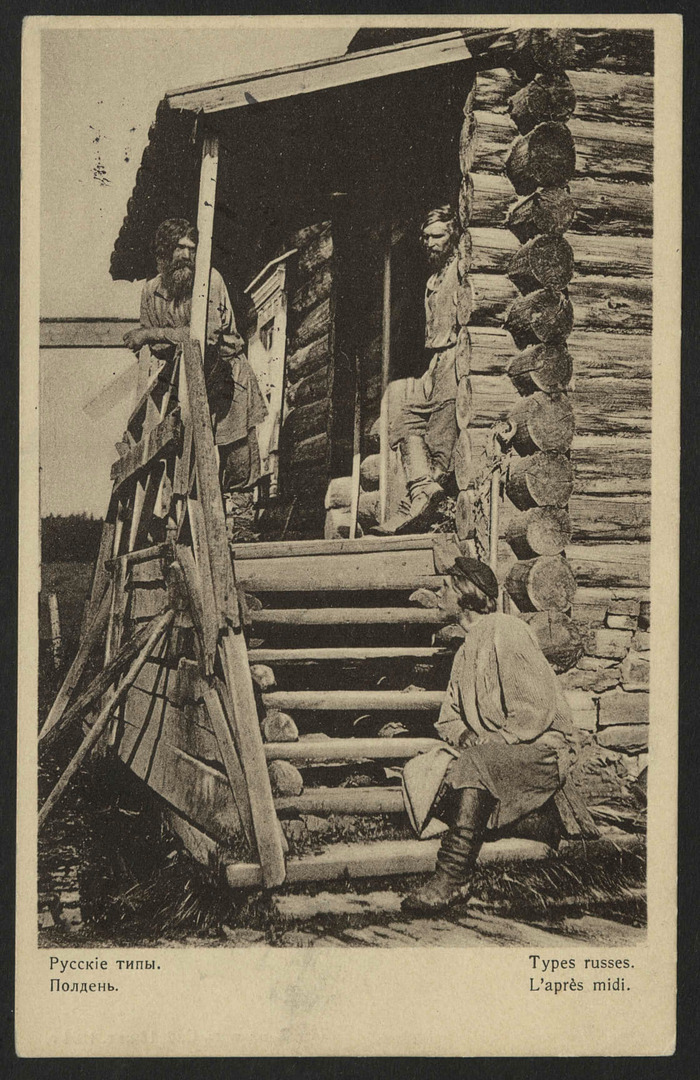

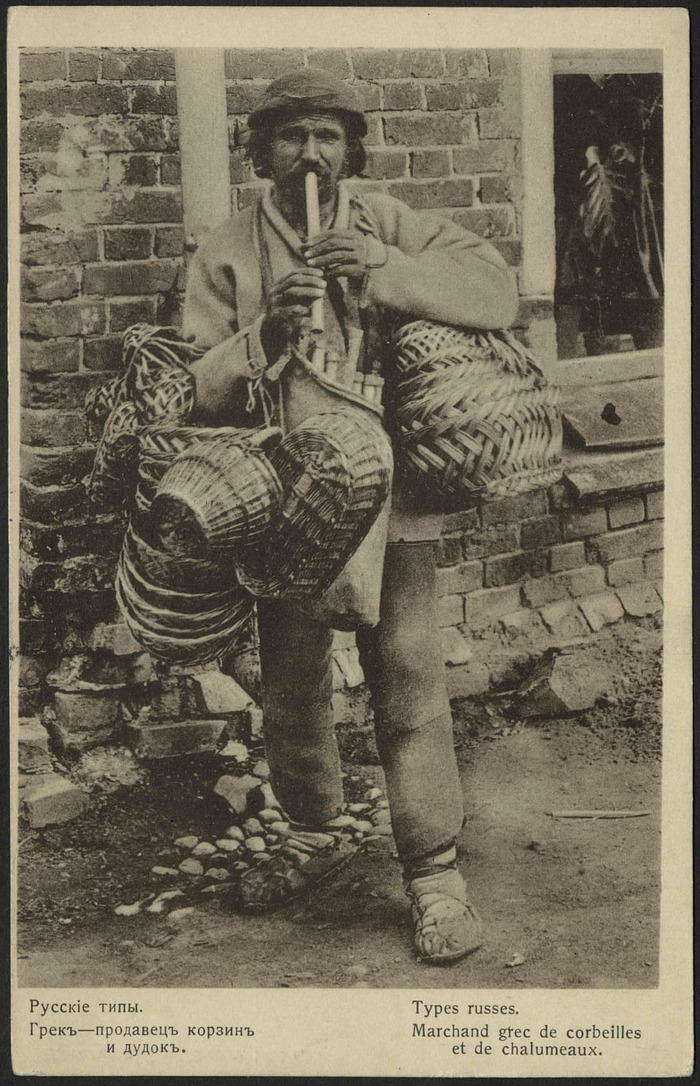

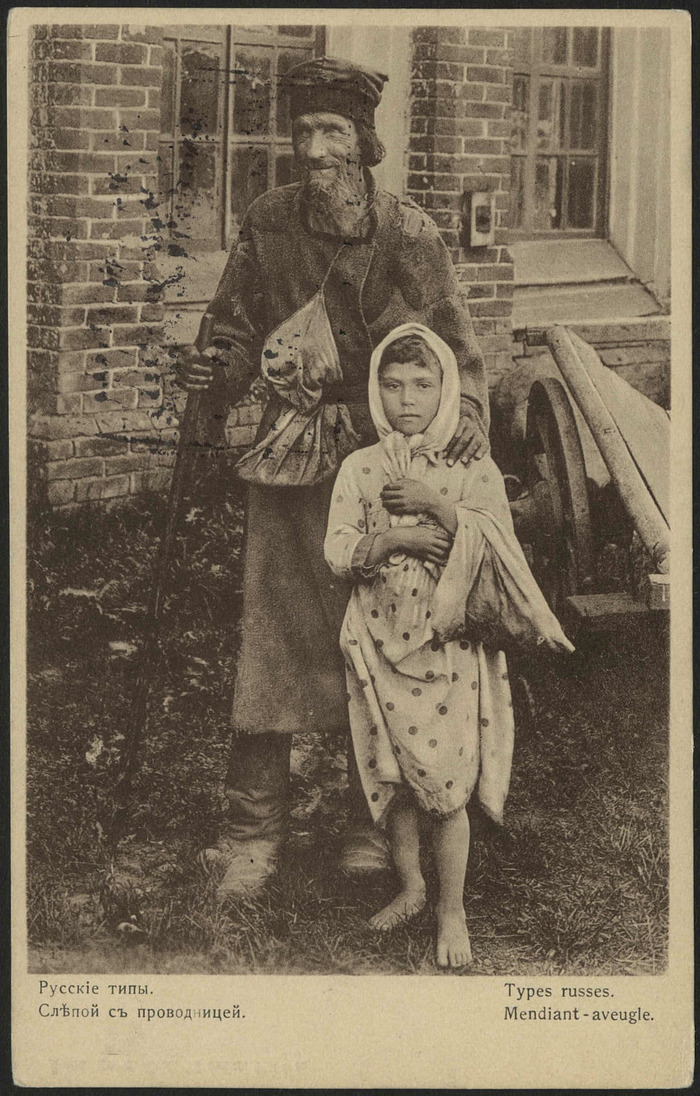

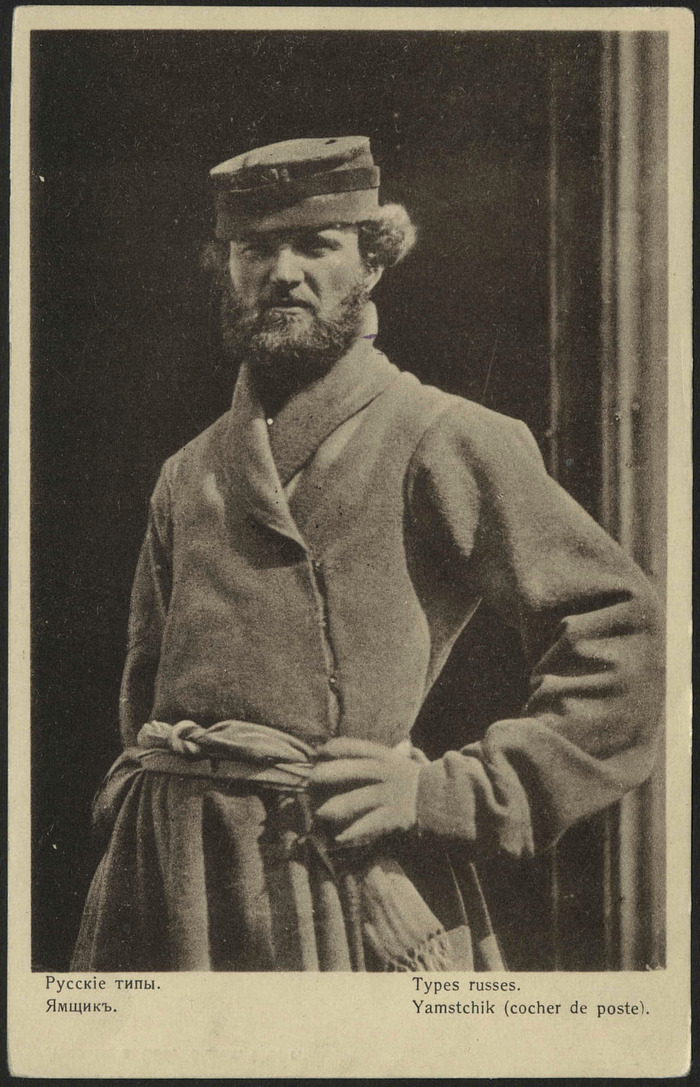

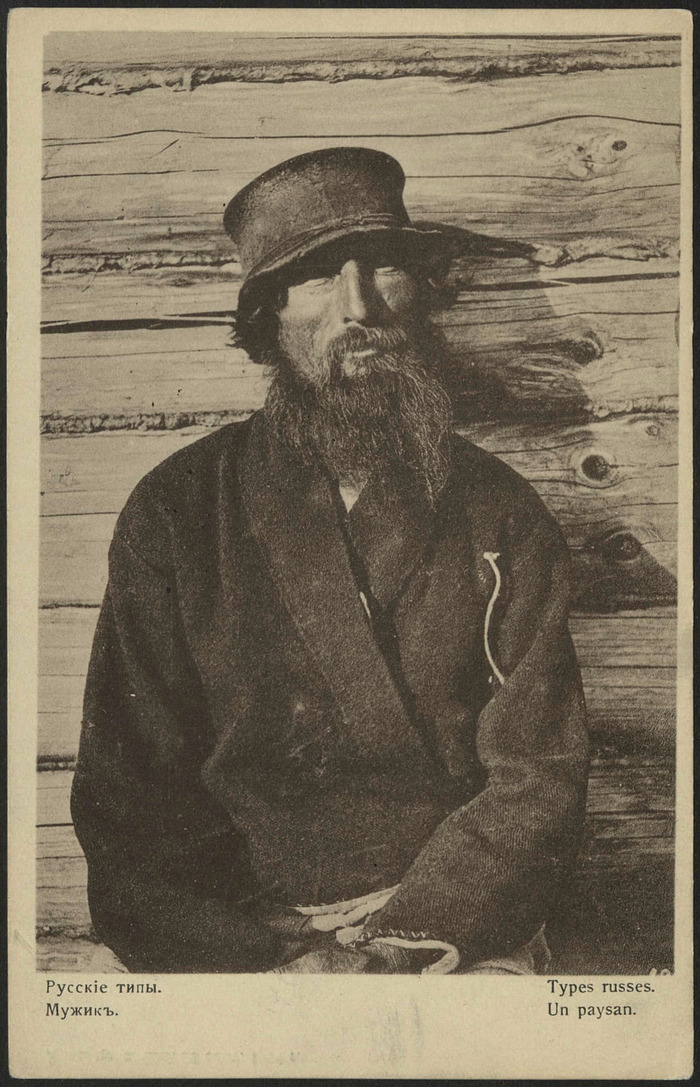

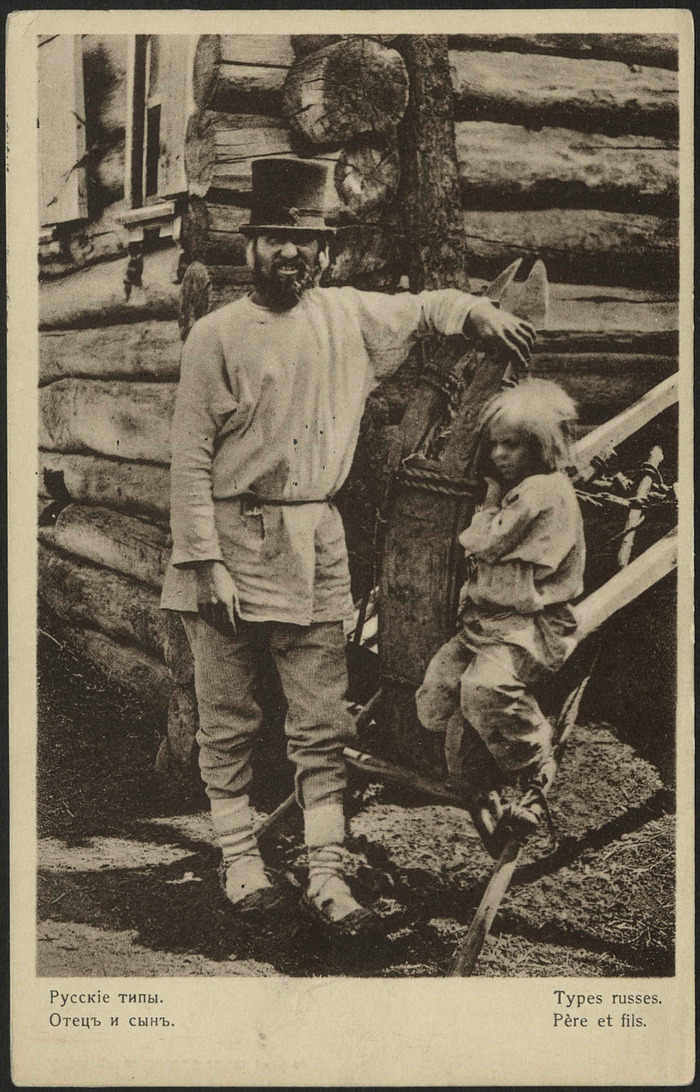

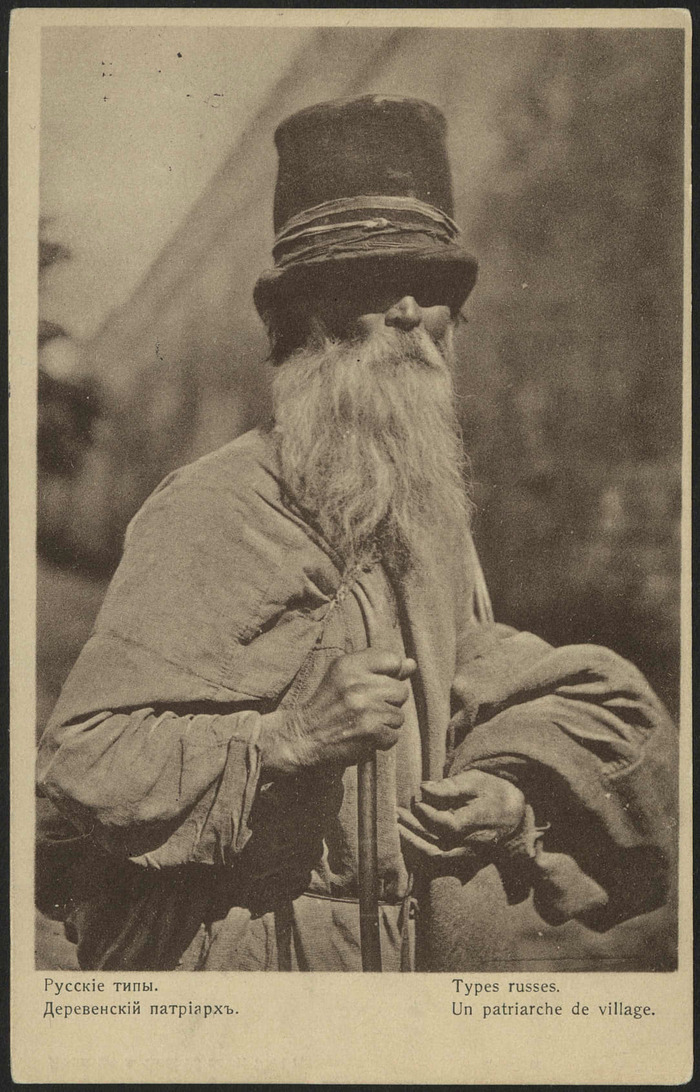

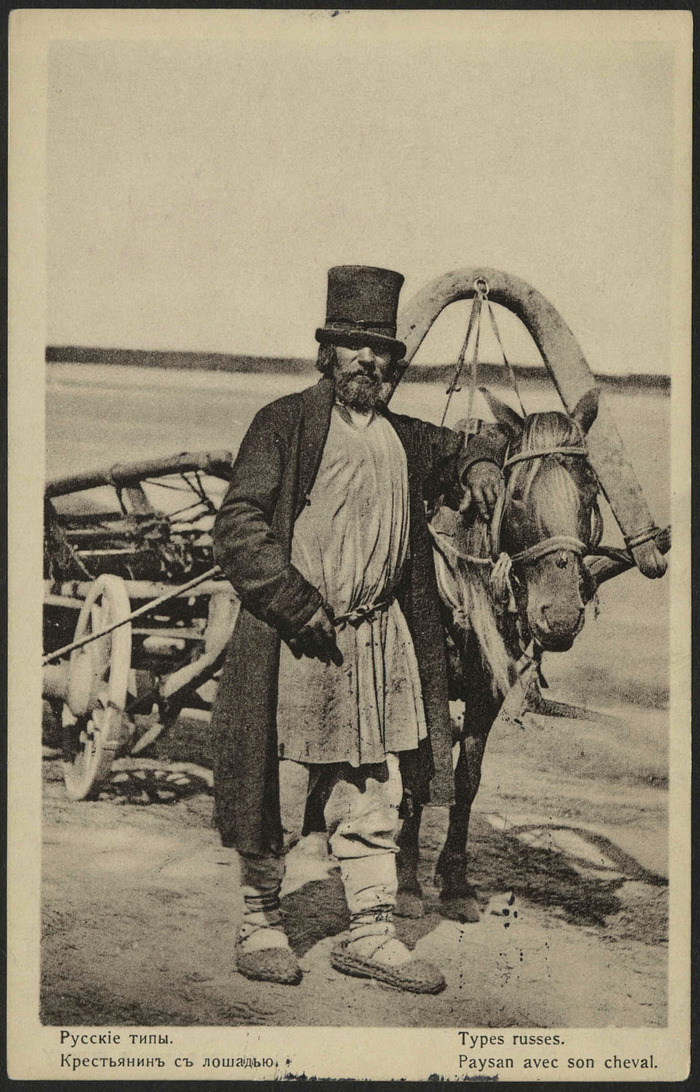

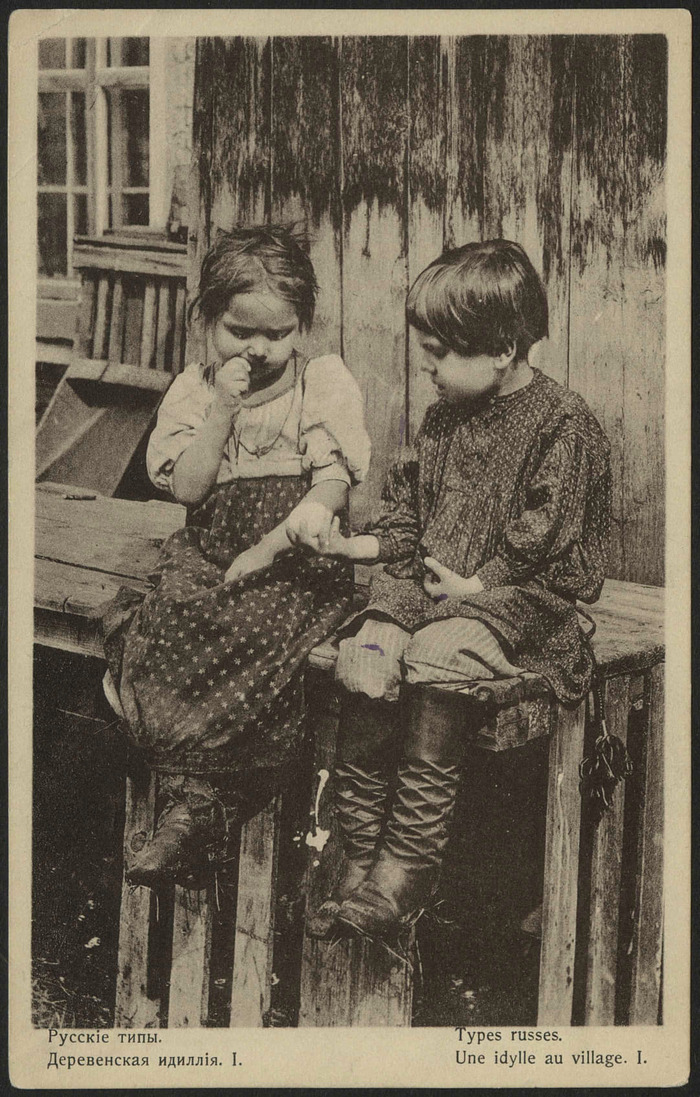

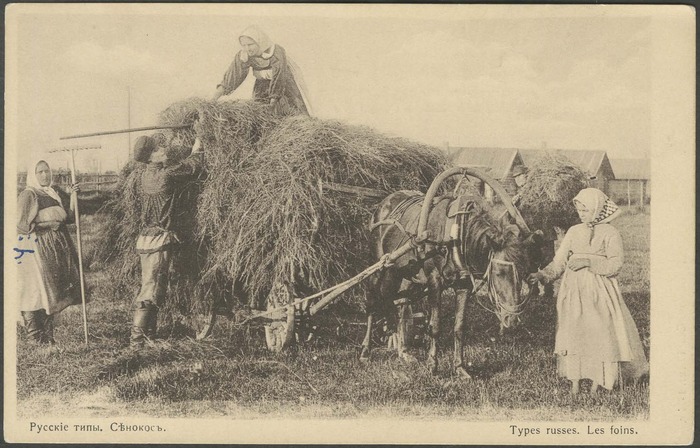

Русские типы 1904 года

Быт моряков и технические особенности плавания Колумба к берегам Америки

Спасибо @serj1226 за донат, отправленный в поддержку моего блога!

Предыдущая часть лежит здесь - Христофор Колумб - тернистый путь к открытию Америки

22 мая 1492 года Христофор Колумб прибыл в испанский порт Палос-де-ла-Фронтера, где должна была начаться подготовка его экспедиции в Индию. На следующий день он явился на городской совет и вручил его членам письмо, подписанное королем Фердинандом и королевой Изабеллой, в котором монархи приказывали администрации Палоса предоставить адмиралу две каравеллы, снаряженные всем необходимым, в течение 10 дней с момента получения этого письма. Также Колумб представил на суд градоначальников королевские предписания, адресованные всем торговцам лесом и провизией, а также плотникам, пекарям и корабельным торговым посредникам Андалуссии, в которых им было приказано снабжать адмирала всем необходимым по разумным ценам. Продукты, материалы и иное оборудование, предназначенное для экспедиции, освобождались от таможенных пошлин и акцизов, а все гражданские и уголовные преследования в отношении лиц, согласившихся на участие в экспедиции, прекращались. Забегая вперед, надо отметить, что подготовка кораблей ("Нинья" и "Пинта") к выходу в море заняла десять недель вместо десяти дней. Еще один корабль под названием "Санта-Мария", которой было суждено стать флагманским судном, Колумб зафрахтовал у судовладельца за свой собственный счет.

"Нинья" - единственное судно из флота Колумба, о технических данных которого сохранились обрывочные сведения. Мигель де Кунео, участник экспедиции к берегам Америки, в своих воспоминаниях писал, что тоннаж "Пинты" составлял около 60 тонн. Стоит отдельно указать, что вкладывалось в понятие "тоннаж" в 1492 году. Под этим словом подразумевалась кубическая вместимость его трюма в пересчете на винные бочки, так называемые "туны". Поскольку вино являлось весьма обычным грузом, то туна имела стандартные размеры, а вместимость подпалубного пространства судна, измеренного в максимальном количестве погруженных в него тун, стала приблизительным показателем его размера. Основываясь на этих данных, современные морские историки пришли к выводу, что "Нинья" должна была иметь общую длину приблизительно 21 метр, а ширину около 7 метров. "Санта-Мария" была несколько больших размеров, за что и получила статус флагманского корабля, однако Колумб сразу не взлюбил свое судно за слишком низкие ходовые качества.

Для перехода через океан днища всех трех кораблей были обработаны смесью из смолы и жира для защиты от червей-древоточцев и ракушек, а на корпус был нанесен консервант, состоявший из смеси китового жира и сосновой смолы. Для обеспечения устойчивости на воде в трюмы, помимо запасов продовольствия, были загружены булыжники и мешки с песком. По мере истощения продовольственных запасов судна теряли управляемость, и матросам приходилось наполнять пустые винные бочки морской водой. Также на кораблях были установлены деревянные помпы для откачки воды. Для постановки на якорные стоянки на каждом судне было установлено по три якоря, а так как ожидалось, что в ходе длительного плавания несколько из них будут утрачены, в поход брали сразу семь якорей.

Для приготовления пищи на кораблях была оборудована открытая топка, снабженная спинкой, защищающей ее от ветра. На ее полу был насыпан песок, на котором разводили дровяной костер.

Разумеется, ввиду крайне ограниченного пространства на кораблях не было никакого подобия кают. Лишь капитан и его помощники имели привилегию спать в относительно комфортных условиях. Так, на "Санта-Марии" была сделана кормовая надстройка, в которой находилось несколько коек для офицеров. Простые же матросы ложились спать где придется - в трюме или, если позволяла погода, просто на палубе. Со временем проблему сна для моряков решили с помощью гамаков, которые команда Колумба впервые увидела у индейцев в 1492 году. Уже в последующих плаваньях адмирала моряки на его кораблях спали в гамаках, натянутых в трюмах.

На всех трех судах имелась собственная артиллерия: железные ломбарды калибром около 9 см, установленные на лафетах, метающие каменные ядра, и небольшие поворотные орудия калибром около 4,5 см. Они устанавливались вдоль фальшбортов и служили для обороны при абордажах, стреляя в противника. Единственными видами стрелкового оружия, упоминаемыми Колумбом во время Первого путешествия, были арбалеты и эспингарды – примитивные мушкеты, сделанные из железных или бронзовых трубок, закрепленных на деревянных прикладах.

Вербовка матросов и командного состава для великого предприятия была столь же важна, как и подбор кораблей. Капитаном "Пинты" стал Мартин Алонсо, глава семьи судовладельцев из Палоса, которая и предоставила Колумбу две каравеллы, а его брат Франсиско Мартин занял должность капитана "Ниньи". В команды кораблей было нанято 90 человек. Среди них были и моряки, которые записались в столь опасное мероприятие только для того, чтобы обрести свободу ввиду того, что королевский приказ приостанавливал все гражданские и уголовные иски против подписавших контракт с Колумбом. Однако не стоит думать, что это были сплошь матерые уголовники. Например, в команду Колумба входил матрос Бартоломео де Торрес, который незадолго до прибытия адмирала в город был приговорен к смертной казни за то, что во время ссоры убил своего оппонента. В ожидании казни он был спасен из тюрьмы тремя своими друзьями, и в соответствии с испанскими законами Кастилии, эти трое также были приговорены к смерти за помощь беглецу. Все четверо, будучи еще на свободе, воспользовались королевским предложением поступить на службу под началом Колумба и по возвращении из экспедиции получили помилование, поскольку "ради королевской службы рисковали жизнью и подверглись большой опасности вместе нашим Адмиралом Моря-Океана, открывшим острова Индии". Таким образом, даже эта четверка не относилась к числу заключенных в обычном смысле этого слова, и уж по крайней мере, трое из них не были злостными преступниками. В целом, матросы из экипажей Колумба были вполне дисциплинированными людьми, выполнявшими приказы адмирала.

Помимо корабельных офицеров и матросов, в штате Колумба состояло несколько сухопутчиков, исполняющих особые обязанности. В их число входил Луис де Торрес, обращенный в христианство еврей, владеющий ивритом и немного арабским. В то время обычно полагали, что арабский язык является матерью всех языков, поэтому ожидалось, что Торрес преуспеет в общении с великим ханом и другими восточными властителями. Также на борту было два королевских чиновника, которые следили за расходами и получением короной своей доли золота и драгоценных камней. На каждом судне присутствовал собственный врач-хирург, а также конопатчик, которому вменялась в обязанность исправность помпы, смазка смолой и жиром стыков палубы, бортов и днища, а также защита судна от протекания. Всего общий состав экспедиции распределялся следующим образом: на борту "Ниньи" находилось 24 человека, на "Пинте" - 26 и на "Санта-Марии" - 40.

Полностью подготовившись к длительному плаванию 3 августа 1492 года корабли Христофора Колумба вышли из порта Палоса в направлении неизведанных земель. План путешествия адмирала состоял в том, чтобы сначала отправиться на Канарские острова, так как, по оценке Колумба, кратчайшее расстояние между Востоком и Западом находилось на Канарской параллели, а уже оттуда взять курс на Индию. Участок океана между Испанией и Канарами представлял собой штормовую зону, на преодоление которой морякам обычно требовалось около 10 дней. Флоту Колумба посчастливилось достичь Гран-Канарии всего за шесть дней, однако во время перехода из-за шторма на одном из кораблей ("Пинте") был поврежден подвесной руль, который пришлось наспех чинить прямо на борту. Пройдя мимо северного побережья Гран-Канарии, корабли Колумба бросили якорь близ острова Гомера. Это был один из первых завоеванных Канарских островов, находящихся под властью Испании и наследственным губернаторством семьи Эррера-и-Перасы. В 1492 году им управляла молодая вдова донья Беатриса де Пераса-и-Бобадилья регентша при своем несовершеннолетнем сыне Гильене, с которой у Колумба, судя по всему, закрутился бурный, но непродолжительный роман. Утолив любовную жажду, Колумб сделал на острове запасы пресной воды, дров и дополнительной провизии для своих кораблей, а также приложил все силы к капитальному ремонту руля "Пинты". 6 сентября флот Колумба последний раз поднял якоря в Старом Свете и отправился в открытый океан.

Здесь стоит сказать пару слов о том, как выглядел типичный день экипажа кораблях во время длительного плавания. В 15 веке единственными доступными корабельными измерителями времени служили песочные, в которых песок проходил из верхней части в нижнюю ровно за тридцать минут. Изготовляемые в Венеции, эти часы были настолько хрупки, что в каждый поход приходилось брать множество запасных. В обязанности вахтенного громета или юнги входило наблюдение часами, которые следовало быстро переворачивать, как только в верхнем сосуде заканчивался песок. Все матросы и офицеры были разделены на вахты по четыре часа каждая. Из записей судового журнала Колумба следует, что смена вахты происходила в 3, 7 и 11 часов (во второй половине суток, соответственно в 15, 19 и 23). Из-за того, что сильная качка иногда задерживала движение песка в часах, или из-за того, что громет мог просто-напросто заснуть, время на корабле отставало от астрономического, и Колумбу приходилось делать его корректировку. Ночью, когда погода была ясной, адмирал мог определить приблизительное время по расположению Полярной звезды. Малая Медведица совершает оборот вокруг Полярной звезды раз в 24 часа по звездному времени. Две самых ярких звезды этого созвездия, Кохаб (бета) и Феркад (гамма), отмечающие наиболее удаленный край Большой Медведицы от Полярной звезды, назывались Стражами. Если вы знаете, где находится Кохаб, главный Страж в полночь каждые две недели в году, то по его расположению можно определять время словно по часовой стрелке. Еще древние мореплаватели построили диаграмму в виде маленького человечка с Полярной звездой посередине. Его предплечья указывали на восток и запад (Е и W), плечи – на северо-восток и северо-запад (NE и NW). В результате Кохаб получил 8 позиций: голова, западное плечо и западная рука, линия под западной рукой и линия под восточной рукой, ноги, восточная рука и восточное плечо. Поскольку Кохаб перемещался с одной позиции на другую за три часа, вы могли бы определить время ночью, если бы знали относительное положение этой звезды в полночь конкретного дня. Например, в 1500 году Кохаб находился голове в полночь 15 апреля, в западной руке в полночь 15 июля, в ногах в полночь 15 октября и в восточной руке в полночь 15 января. Таким образом, если 15 января вы бы обнаружили, что эта естественная стрелка часов находится в положении восточное плечо, вы знали бы, что сейчас 3 часа ночи.

Каждая вахта несла ответственность за все, что происходило на корабле в течение ее дежурства, естественно, за исключением экстренных случаев попадания в бурю или другого подобного инцидента, когда требовались руки всего экипажа. В обычное же время вахтенные матросы поддерживали палубу в чистоте, откачивали воду и по мере необходимости ставили или убирали паруса. В свободное от вахты время моряки, помимо того, что спали, занимались починкой одежды и стиркой в соленой воде. Также в Журнале Колумба есть упоминание о купании экипажа в океане со шлюпки. Сразу после захода солнца, перед началом первой ночной вахты, все свободные члены команды призывались к вечерней молитве. Далее боцман или его помощник тушил огонь в топке, при этом впередсмотрящий, который сменялся каждый час, должен был подать сигнал голосом в подтверждение того, что он не спит.

Из продовольствия на борту было - вино, оливковое масло и хлеб в виде пшеничных галет, выпекаемых на берегу и хранившихся в самой сухой части корабля. Уже после первых плаваний Колумб в письме к монархам изложил свои соображения о надлежащем снабжении судов продуктами во время путешествий в Новый Свет: "Снабжение кораблей продовольствием должно осуществляться следующим образом: третья часть хлебного коржа в виде галет должна быть печеньем, хорошо выдержанным и не старым, иначе большая часть будет израсходована впустую. Далее требуется подсоленная мука, вино, соленое мясо, масло, уксус, сыр нут, чечевица, фасоль, соленая рыба и рыболовные снасти, мед, рис, миндаль и изюм". Оливковое масло, разливаемое в огромные глиняные кувшины, использовалось для приготовления рыбы, мяса и бобовых. Из подсоленной муки можно было делать пресный хлеб и готовить его в золе. Также среди корабельных припасов того времени часто упоминаются соленые сардины или анчоусы в бочках и чеснок, призванный спасти моряков цинги. Единственные напитки, упомянутые в приказах Колумба о припасах, – вода и вино, хранящиеся в бочках.

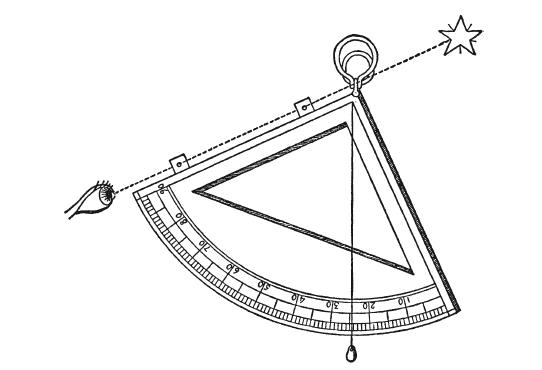

Для навигации в океане Колумб пользовался морским квадрантом, а также компасом. Квадрант представлял собой рамку в четверть круга, изготовленную из древесины твердых пород со шкалой в 90, прицелами вдоль одного края, через которые наблюдалось небесное тело, и отвесом, прикрепленным к вершине шелковым шнуром. Высота солнца или звезды определялась по шкале углом, образуемым прицельной линией и отвесом. На качающемся корабле этот замер представлял собой весьма трудную процедуру. Приходилось удерживать плоскость квадранта в перпендикулярном положении и одновременно "ловить»" небесное тело в два булавочных отверстия. Когда это удавалось, помощник фиксировал градусное значение отвеса, но именно в этот момент судно могло сильно накрениться.

Морской компас времен Колумба представлял собой котелок с картушкой на шпильке. К нижней поверхности картушки крепилась игла из намагниченного железа. На картушке была изображена "роза ветров" с обозначениями полных, половинных и четвертных румбов, то есть плавание по курсу оценивалось не точнее, чем в четверть румба (один румб равен 1/32 части окружности видимого горизонта, то есть 11,25. ). Шарнирное крепление картушки позволяло ей свободно перемещаться внутри корпуса в любом направлении, даже при сильной качке. Всякий раз, когда игла отказывалась искать север, ее восстанавливали с помощью куска магнитного железняка, который капитан берег дороже жизни.

Для навигационного учета вахтенный офицер записывал на грифельной дощечке, висевшей на переборке у кормы, текущий курс и через каждые полчаса отмечал время. При этом также требовалось учитывать еще один важный фактор – скорость, которую вахтенный офицер оценивал на глаз, наблюдая за проплывающими мимо пузырями или водорослями. Лишь в 16 веке скорость стали измерять с помощью лага, который представлял из себе обычное бревно или доску на веревке с равномерно завязанными узлами. Во время движения судна это приспособление выкидывали с кормы и по количеству узлов, уходящих за борт за полминуты, судили о количестве морских миль, которые судно делало в час (отсюда и появился термин "узел" для обозначения скорости судна). Всякий раз, когда корабль набирал или терял скорость, новое показание записывалось, и его произведение на время следования давало пройденное расстояние. Колумбу же такая роскошь была еще неизвестна, а поэтому, зрительно наблюдая за скоростью судна, он, в конечном счете, переоценил пройденное расстояние приблизительно на 9 %. При этом точный, по его мнению, навигационный расчет он оставлял при себе, а экипажу давал несколько сокращенные сведения, опасаясь недовольства моряков слишком большим расстоянием от родных берегов. Однако благодаря собственной завышенной оценке пройденного пути этот поддельный расчет оказался гораздо ближе к истине, чем "настоящий".

Также у Колумба на борту имелся сборник морских карт, на которых довольно точно были изображены побережья Испании, Португалии и Северной Африки, Азорские острова, Мадейра, Канары, а также мифический остров Антилья и ему подобные, а также были нанесены Чипунгу (Япония) и Китай.

Как и все мореплаватели, чтобы не сесть на мель, Колумб часто пользовался глубиномером при приближении к побережью или когда полагал, что находится недалеко от суши. Стандартная длина свинцовой лески с грузилом на конце в те дни составляла около 70 метров. Считая эту длину недостаточной, Колумб применял леску в 180м, а однажды связал две в одну. Однако, как мы сейчас знаем, адмирал зачастую пытался найти дно в тех местах, где океан достигает глубину около 4 000м.

Корабли Колумба находились в открытом океане 33 дня, и за это время не случилось ни сильных штормов, ни продолжительных штилей, ни противных ветров, ни бурь, ни недостатка в провизии или питья. Единственной серьезной проблемой, с которой столкнулся адмирал, - это психологическое состояние экипажей кораблей, которые могли в любой момент поднять мятеж и заставить Колумба повернуть обратно в Испанию, испугавшись отсутствия какой-либо земли на пути курса кораблей, а поэтому адмиралу постоянно приходилось убеждать моряков, что суша рядом.

На закате 25-го сентября капитан "Пинты" Мартин Алонсо внезапно выскочил на корму своего корабля и радостно закричал: "Земля! Земля! ". На горизонте виднелся остров, посередине которого возвышалась высокая гора. Все три судна немедленно взяли курс на предполагаемую сушу и плыли к ней всю ночь, однако на рассвете земля исчезла. Колумб, продолжающий следовать тем же курсом до полудня, решил: "То, что должно было быть сушей, было не землей, а небом".

Появление ложных очертаний берега – обычное морское явление. За них могут приниматься облака на фоне заката, особенно когда люди на борту нетерпеливо ищут землю. В таком состоянии человек настолько внушаем, что стоит кому-то что-либо увидеть, это видят и все остальные. Ложная надежда сильно уронила моральный дух экипажей, и по кораблям стали ходить разговоры, что "адмирал в своей безумной фантазии пытается сделать себя великим лордом за счет чужих жизней".

На рассвете в воскресенье, 7 октября, когда флот находился примерно в 500 км от ближайшей суши, был подан очередной ложный сигнал о появлении земли на горизонте: шедшая впереди "Нинья" подняла на мачте флаг и выстрелила из пушки. Однако к заходу солнца, когда было пройдено еще около 100км, земля так и не появилась. 10 октября предприятие Колумба оказалось на грани провала. В этот день, когда флот держал курс на Багамы, а ближайшая земля находилась менее чем в 350км прямо по курсу, на кораблях вспыхнул открытый мятеж. По мнению экипажа, уже было сделано достаточно и даже более того, поэтому корабли должны повернуть назад. Колумб на это пообещал людям повернуть домой, если земля не появится в течение трех ближайших дней. Согласившиеся подождать моряки прекратили мятеж.

Весь день в четверг, 11 октября, дул пассатный ветер, который позволил продвинуться кораблям Колумба на 130 км. Признаки суши стали проявляться настолько явно, что моряки вздохнули свободнее и заметно повеселели. В этот день команда "Пинты" подобрал из воды кусок доски, а также небольшую трость из дерева, похожего на железо, со следами ручной работы, выполненной грубым индейским каменным долотом. Колумб обратился с кормы с небольшой речью к своей команде, призывая ночную вахту особенно внимательно следить за горизонтом. Первому увидевшему землю был обещан шелковый камзол и премия в 10 000 мараведи от испанских государей в дополнение к жалованью. 11 октября в 10 часов вечера Колумбу показалось, что впереди появился "свет настолько неопределенный, что не хотелось о нем объявлять". Адмирал позвал сначала моряка Педро Гутьерреса, которому также показалось, что в темноте что-то мелькнуло, а затем своего помощника Родриго Санчеса, но тот не увидел ничего, поскольку был сыт по горло ложными тревогами. Скорее всего, свет появился благодаря воображению Колумба, доведенному до предела многочисленными признаками суши, встреченными в тот день. В дальнейшем Колумб понял, что глаза его обманули, однако это не помешало ему потребовать и получить премию в 10 000 мараведи, обещанную государями тому, кто первым увидит землю.

Первым же увидевшим настоящую сушу, оказался Родриго де Триана – дозорный на баке "Пинты". Убедившись, что на сей раз крик Родриго "земля! " соответствовал действительности, капитан Мартин Алонсо сделал сигнальный выстрел из заранее подготовленного ломбарда, оповещая об открытии другие корабли. Этой первой землей Западного полушария, которую увидел Колумб или любой другой европеец со времен путешествий викингов, было восточное побережье одного из Багамских островов, ныне официально именуемого островом Сан-Сальвадор. На рассвете 12 октября Колумб с экипажами своих кораблей совершил долгожданную высадку на берег...

Продолжение следует.