ГДЕ ХРАНИТСЯ УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЗОЛОТА САРМАТОВ И ГДЕ НАХОДИТСЯ МУЗЕЙНЫЙ ДВОРИК ЭССЕН?

Представляем точку маршрута по Оренбургу в мобильном приложении «КУДА» — Оренбургский губернаторский музей (уникальная коллекция золота сарматов) и музейный дворик Эссен — соединяем историю, искусство, интересные фестивали, красивую архитектуру.

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей – один из старейших музеев России и первый музей Оренбургского края. Он был основан 24 ноября 1830 года по указу оренбургского военного губернатора графа Павла Петровича Сухтелена.

«Сарматское золото» и не только

Фонды музея насчитывают около 120 000 единиц хранения. Наибольший интерес представляет археологическая коллекция музея, жемчужиной которой является «сарматское золото» — собрание предметов, найденных в процессе исследования археологических памятников на территории Оренбургской области, датируемых IV веком до нашей эры (Прохоровских курганов, Пятимаров, некрополей у с. Покровка, с. Нижняя Павловка, с. Бердянка).

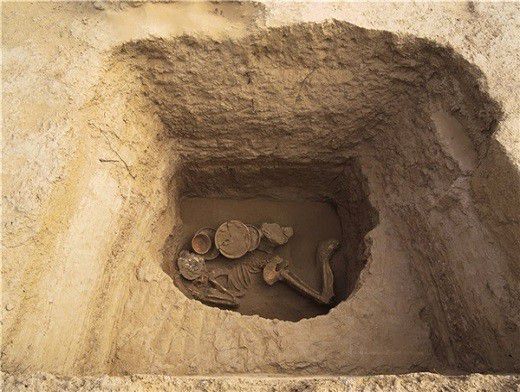

Сарматы — это кочевые ираноязычные племена, которые проживали на территории Оренбургской области с IV века до нашей эры по IV век нашей эры. Свидетельством их жизни в Оренбургских степях являются сотни курганов — древних могил.

Особое значение в экспозиции «Золото сарматских вождей» имеют находки из «царских» курганов у с. Филипповка Илекского района, получившие всемирную известность – оружие, украшения, пряжки и колчанные крюки, с изображениями животных в зверином стиле. Поражают невероятным богатством золотые предметы из захоронения «сарматской царицы»: литые перстни, височные подвески с эмалью, зеркало с серебряным диском с фигурами крылатых быков и хищной птицы, набор для татуировки. Всем предметам, представленным на выставке, около 2 500 тысяч лет.

В первом зале экспозиции представлена ритуальная чаша. Большой деревянный сосуд с двумя соединяющимися сферическими чашами обернут серебряными и золотыми листами. Парные ручки чаш выполнены в виде голов баранов, мордами направленных в разные стороны.

Еще один уникальный экспонат — ритуальный меч, покрытый изображениями. Только на одном лезвии изображены 47 фигурок животных и человека, а на самом перекрестии – сцены сражения хищников и травоядных. Что это за изображения – исследователи пока окончательно не решили. Возможно, это представления сарматов о пути воина и загробном мире.

Помимо памятников археологии в музее хранятся интереснейшие этнографические экспонаты, изделия из художественного металла, нумизматическая коллекция, коллекция тканей и вышивки.

Гордостью музея являются два экземпляра Острожской Библии первопечатника Ивана Фёдорова, датируемые 1581 годом. В цокольном этаже музея располагается отдел природы.

Дворик «Эссен»

Оренбургский губернаторский музей. Дворик «Эссен». Фото: Центр развития туризма Оренбургской области

С момента постройки двор усадьбы претерпел множество изменений. В XIX веке здесь находились хозяйственные постройки. В советскую эпоху здесь появились танцевальная площадка и летняя эстрада для показа кинофильмов.

В 2022 году состоялось «новое открытие» музейного дворика, который получил собственное имя — «Эссен». Так звали оренбургского военного губернатора Петра Кирилловича Эссена, который уделял особое внимание комфорту городской среды.

Оренбургский губернаторский музей. Дворик «Эссен». Фото: Центр развития туризма Оренбургской области

Именно он обратил внимание на благоустройство Зауральной рощи, требовал, чтобы около каждого дома в Оренбурге был разбит палисадник и в нём насажены деревья. При Эссене во всю длину Николаевской улицы (совр. улица Советская) выложили тротуар.

В музейном дворике начали проводиться различные мастер-классы, лекции и кинопоказы. Дворик стал центром притяжения для музыкантов, художников, дизайнеров и многих других талантливых людей Оренбуржья.

Благодаря грантовой поддержке компании «Газпром нефть», команде музея удалось превратить дворик в креативное и очень уютное пространство. Сегодня здесь проводятся фестивали, концерты, акция «Ночь музеев».

Оренбургский губернаторский музей. Дворик «Эссен». Фото: Центр развития туризма Оренбургской области

Дворик «Эссен» — первое в городе музейное дворовое пространство под открытым небом.

Форматы, с которыми сегодня работают сотрудники музея, самые разные: от лекций до мастер-классов, от локальных спектаклей до больших концертов и целых фестивалей. Получилась большая творческая Вселенная вокруг маленького и уютного пространства.

Именно здесь проходит Фестиваль «Улицы культуры». Событие объединяет на своих площадках любителей истории и литературы, ценителей культуры и искусства, знатоков урбанистики и ведущие креативные команды по данным направлениям из разных регионов страны.

Дворик принимает гостей международного форума «Евразия Global», международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».

Коллекционеры и коллекции

Изначально музей размещался в здании Неплюевского военного училища (совр. ул. Ленинская, 25). Экспонаты, собираемые в коллекцию, распределялись по двум отделам: «Естественной истории» и «Искусств и промышленности», к которому относились разные машины и орудия, используемые в горном деле, для орошения полей и садов, при строительстве, а также земледелии, охоте и рыболовстве.

Кроме того, здесь хранились «всякие древности», иностранные монеты, книги, картины, карты и «предметы поучительные, любопытные и полезные». В январе 1831 года «устроителем Музеума» был назначен сотрудник Оренбургской пограничной комиссии, магистр философии Томаш (Фома) Зан.

Одними из первых экспонатов музея стали обломки с мозаичных внутренних стен церкви Святого Марка в городе Венеции, две окаменелые раковины, найденные близ города Кисловодска, два домашних идола сибирских тунгузцев и семнадцать российских медных монет разного достоинства.

Оренбургский военный губернатор Василий Алексеевич Перовский сделал музей собственностью края, после чего часть его коллекций была перемещена в здание Оренбургского Благородного собрания (совр. ул. Советская, 17), где в апреле 1839 года открылся музей, который стал называться «Главный музей местных произведений природы».

Его устроителем стал Владимир Иванович Даль – автор известного «Толкового словаря живого великорусского языка», служивший в Оренбурге чиновником особых поручений в канцелярии В. А. Перовского.

После упразднения генерал-губернаторства музей лишился финансирования, и его коллекции были распределены по различным учебным заведениям города Оренбурга. С 1887 года восстановлением музея занялась Оренбургская ученая архивная комиссия (ОУАК).

10 мая 1897 года музей открылся в небольшом двухэтажном здании Комиссии на берегу Урала (совр. ул. Набережная, 29). Музей неоднократно менял свое название и местоположение. Он действовал в помещениях бывшего офицерского собрания (совр. пер. Каширина, 31), а в 1947 году переехал в здание бывшей Контрольной палаты (совр. ул. Советская, 28).

Долгое время оренбуржцы были лишены возможности посетить музейные экспозиции — с 1988 по 1994 годы в музее проводились реставрационные и реэкспозиционные работы. Только в сентябре 1994 года музей стал вновь доступен для посетителей. В феврале 2012 года Оренбургский краеведческий музей был удостоен статуса «губернаторский», а в 2015 г. музею было присвоено звание «Лучший региональный музей Поволжья».

Дом, который построил…

Место, на котором в 30-х годах XIX века было возведено нынешнее здание музея, в 40-х годах XVIII века было занято симбирским купцом Иваном Борисовичем Твердышевым. Он построил на этом бойком перекрестке, практически в центре Оренбургской крепости кабак с огромными сводчатыми винными подвалами.

В XIX веке богатый винный откупщик титулярный советник Андрей Иванович Еникуцев решил использовать это место под свой особняк, который предназначался для его сына Николая. Винный откупщик в те времена был сказочно богатым человеком. Вот и дом он решил выстроить такой, какого еще не бывало в Оренбурге.

Строительство было начато в 1836 году, а уже в 1839 году дом с двумя одноэтажными флигелями во дворе был «вчерне» построен. Назвать это сооружение дворцом было бы слишком сильно, а жилым домом – явно недостаточно. Поэтому наиболее подходящее название – богатый городской особняк середины ХIХ века.

Архитектура здания чем-то отдаленно напоминает очертания Смольного института или Михайловского дворца в Санкт-Петербурге. Ну классицизм – он и в Оренбурге классицизм!

Автора проекта доподлинно установить не удалось. Возможно, в проектировании и строительстве принимал участие Андрей Андреевич (Генрих) Гопиус, служивший с 1831 года войсковым архитектором Уральского казачьего войска.

А может быть автором проекта дома Еникуцева был известный екатеринбургский зодчий Михаил Павлович Малахов, ранее работавший в Оренбурге и построивший несколько зданий на Плац-парадной (Александровской) площади.

Сохранилась легенда о том, что роскошный особняк Еникуцева так и не был заселён хозяевами. Говорили, что новый хозяин столкнулся с нехорошими предзнаменованиями – якобы кто-то сообщил Андрею Ивановичу, что новый дом потребует себе «жертву», и кто-то из семьи Еникуцева обязательно умрет. Поэтому целых тринадцать лет прекрасный городской особняк простоял без полноценного жилого использования.

Еникуцеву это, кстати, не помогло — в 1851 году единственный его наследник Николай умер в возрасте 27 лет, следом скончалась и его жена, Анна Андреяновна. Да и сам Андрей Иванович ушел из жизни в 1854 году.

Во второе правление генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского, в марте 1852 года это здание вместе с двумя дворовыми флигелями было приобретено за 25 тысяч рублей для канцелярии оренбургских генерал-губернаторов.

По архивным сведениям известно, что здесь брал подряд на сложные печные работы Иван Скалочкин – крепостной крестьянин графини Кутайсовой, талантливый самоучка, принимавший участие в строительстве еще одного яркого памятника архитектуры Оренбурга – «Гауптвахты».

В 1881 г. после упразднения оренбургского генерал-губернаторства в здании разместилась Государственная Контрольная палата.

В советское время здесь находились службы государственного контроля и другие организации. С 1920 по 1925 годы, в период, когда Оренбург был столицей Киргизской (Казахской) АССР, здесь размещался Наркомпрод и наркомат РКИ Киргизской АССР. 18 мая 1946 года по решению Чкаловского облисполкома здание по улице Советской, 28 было передано Областному краеведческому музею и 15 января 1947 года музей был открыт для посетителей.

Как добраться

GPS-координаты: 51.762099, 55.102221

Адрес: Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей. Оренбург, улица Советская, 28.

Остановка общественного транспорта «Драмтеатр». Автобусы № 2, 6, 21, 52н, 66н, 80н. Маршрутки № 36, 105н, 156.