Вступление

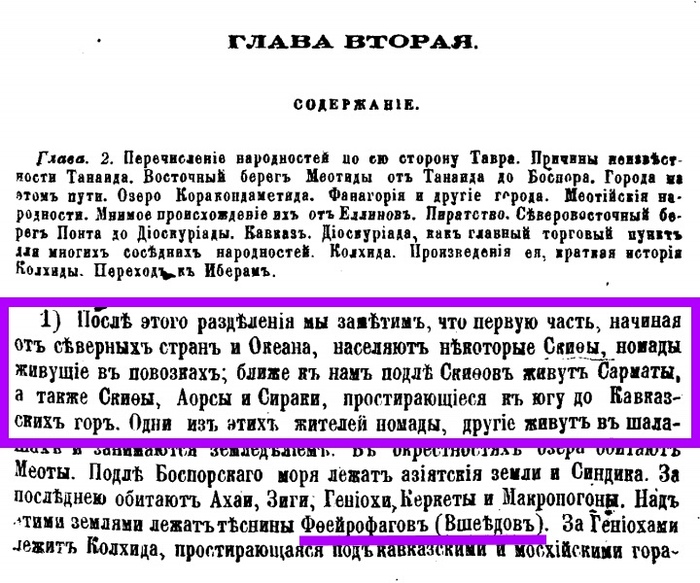

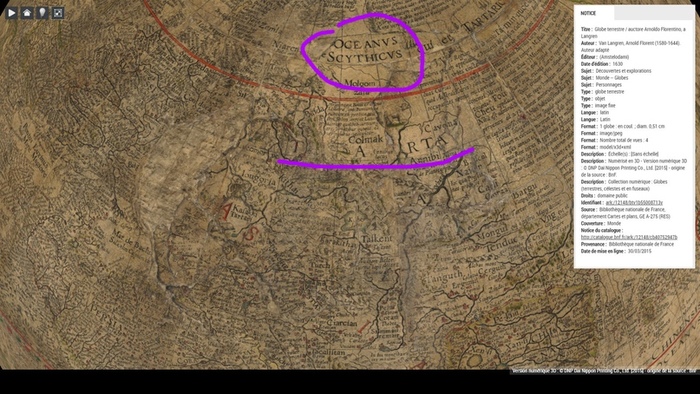

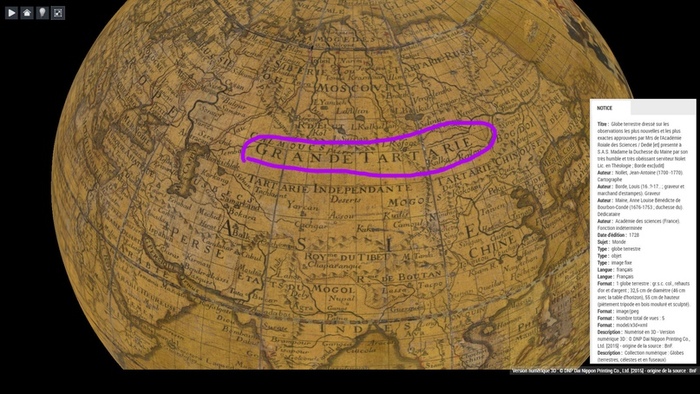

Евразийская степь была маршрутом для многих доисторических перемещений населения. После массовых миграций раннего бронзового века, связанных с ямной культурой, 6000-4300 лет назад, активные перемещения людей в степи возобновились в раннем железном веке с образованием обширной и влиятельной скифской культуры, 2800-2200 лет назад. На своём пике она распространилась в Евразийской степи от Центральной Азии через южные территории современной России и Украины до Центральной Европы. Однако до сих пор происхождение скифов недостаточно ясно.

В последнее время исследования древнескифских геномов подтвердили союзный характер скифских племён, показав, что они генетически отличаются друг от друга, при этом эти исследования либо слабо, либо вообще не поддерживают крупномасштабные миграции с востока на запад, предполагая отдельное местное происхождение различных скифских групп. Но что показало новое исследование?

Описание образцов и археологический фон

В новой работе международная группа исследователей извлекла ДНК и выполнила секвенирование всего генома у 31 древнего образца Евразийской степи. После чего сравнили древних скифов и сарматов с людьми из предшествующих и последующих за ними культур. Образцы отобрали из пяти пространственно-временных групп, которые были чётко различимы:

1. Бронзовый век на территории современной Украины.

2. Скифы на территории современной Украины.

3. Скифы и сарматы Южного Урала.

4. Скифы на территории современного Казахстана.

и 5. Постскифская черняховская культура.

Но также были и разнородные образцы, они представлены сарматом из Северного Кавказа, представителем позднесрубной культуры и тремя киммерийцами с территории Украины.

Самый древний образец принадлежал представителю ямной культуры и был датирован в 4800 – 4400 лет, а самый молодой представителю черняховской культуры, возрастом 1400—1700 лет. Но большинство образцов находилось в пределах от 2700 до 2100 лет.

Бронзовый век на территории современной Украины

Ранний бронзовый век был периодом активного движения и связей в Евразийской степи. Эти движения связывают преимущественно с древнеямной культурно-исторической общностью, которая датируется от 4000 до 2300 года до н. э., с классическим периодом, между 3300 и 2600 гг. до н. э.

Влияние ямников простиралось от Западной Сибири на востоке до Центральной Европы на западе с основной частью от Урала до Днепра, но с различиями в материальной культуре. Происхождение культурного комплекса связывают с регионом между Уралом и Днепром, в качестве основы которого выступали хвалынская и среднестоговская культуры медного века. Кочевники ямной культуры в основном занимались животноводством, но в некоторых регионах и земледелием, а разнообразие в рацион вносили охота и рыбалка. Для передвижения они использовали повозки, части которых были найдены в местах захоронений. Основными материальными останками культуры, являются захоронения в виде прямоугольных могил, где мёртвые были захоронены в согнутом положении и покрыты курганом. Существовали возрастные и половые различия в погребальных обрядах. Описываемое исследование включает одного представителя ямной культуры бронзового века из курганного могильника Кумы на территории современной Харьковской области Украины. В эпоху средней бронзы ямную сменяет катакомбная культурно-историческая общность, с рядом местных вариаций, датируемая около 2600-2000 гг. до н. э., она выделяется в европейской степной и лесостепной зоне от Уральских гор до низовий Дуная. Из различных вариантов этой общности только среднедонская культурная группа значительно углублялась в лесостепь. С этого периода в основном известны места захоронений, поселений и реже клады. Люди в основном вели кочевой образ жизни, но в некоторых местах и частично оседлую жизнь. А своё название катакомбная культурно-историческая общность получила благодаря способу захоронения. Умерших хоронили в согнутом положении в погребальных камерах под курганами, названных катакомбами, что и дало название этому культурному явлению. Это были своеобразные погребальные сооружения, состоящие из вертикальной ямы, прохода в виде коридора или дромоса и самой погребальной камеры.

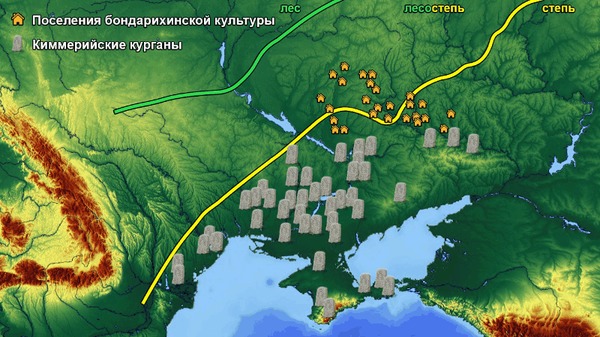

Группа скифов железного века на территории современной Украины

В начале железного века на территории современной Украины происходили масштабные перемещения населения, что привело к ряду изменений в схеме расселения как в степных, так и в лесостепных областях. В конце IX в. до н. э. народы населявшие левый берег Днепра из позднесрубной и бондарихинской культур, были вытеснены кочевниками, скорее всего, киммерийцами. Какое-то время регион, по-видимому, был населён лишь малочисленными кочевыми народами. В то же время чернолесская культура в лесостепной зоне по правому берегу Днепра продолжала существовать и, вероятно, принимала переселенцев с юго-востока. Во второй половине VIII в. до н. э. некоторые люди, которые до этого населяли лесостепь на правом берегу Днепра, переселились в районы среднего течения реки Ворскла по левому берегу Днепра. Эти районы были постоянно заселены земледельцами с последней четверти VIII до середины VI века до н. э., что подтверждается обнаруженными поселениями в среднем течении реки Ворскла. А из соседней Днепро-Донецкой лесостепи известны только курганы кочевых народов. Поселения и городища там отсутствуют до середины или последней четверти VI в. до н. э.

Во второй половине VII в. до н. э. правый и левый берег Днепра, включая Посулье, Поворсклье и западную часть водосборного бассейна Северского Донца были захвачены кочевниками — киммерийцами и, возможно, скифами, некоторые из них, вероятно, участвовали в военных походах на Ближний Восток.

Есть основания полагать, что военно-политический союз был сформирован между местным населением и кочевниками по инициативе последних, с Трахтемировским городищем, в районе правого берега Днепра и Немировским, на Левобережье Южного Буга. Между тем в Днепро-Донецкой лесостепи нет бесспорных свидетельств наличия городищ этого периода, что, вероятно, указывает на отсутствие опасности со стороны степных соседей.

Значительные перемены произошли в середине VI в. до н. э., когда в регион пришли земледельцы, заселив практически всю Днепро-Донецкую лесостепь. К тому времени в лесостепной Скифии было построено много городищ, включая Бельское в бассейне реки Ворскла, конца VII века до н. э., с несколькими отдельными укреплениями, которое процветало в последующие десятилетия. Это городище стало политическим, экономическим и религиозным центром лесостепной Скифии, местом, где были установлены контакты с западными фракийскими и иллирийскими регионами, а также с античным Средиземноморьем и кочевниками из степного региона. Население Бельского городища характеризовалось сложной социальной структурой. В погребальных обрядах заметно социальное расслоение с дифференциацией на богатую аристократичную элиту уже в начале скифского периода. По мнению ряда исследователей, Бельское городище может быть летописным городом — Гелоном, упомянутым в «Историях» Геродота. На развитие земледелия в регионе повлияли новые группы кочевников как с востока из районов Волги и Предкавказья, так и с северного побережья Чёрного моря. Регион процветал с середины VI до начала V в. до н. э. Во второй половине VI в. до н. э. на левом берегу Днепра было построено много поселений как укреплённых, так и открытых, включая Коломакское, Люботинское, Циркуновское и др. Многие городища стали ремесленными центрами. Между тем большое количество более ранних поселений, основанных в начале скифского периода, были заброшены. А отсутствие опасности со стороны степи способствовало обмену между местным населением и античными городами Северного Причерноморья.

В конце первой трети V в. до н. э. мирное развитие лесостепного региона было прервано воинственностью скифов, которые к тому времени уже достигли господства в южной части Восточной Европы. Интенсивность развития и строительства поселений земледельцев ослабла, а в лесостепи появились захоронения кочевников. Вполне возможно, что местная военная элита признала господство скифов из-за неравенства сил или в обмен на часть добычи от военных походов, в результате чего прежние жители региона были включены в союз племён, часто называемых Великой Скифией. А также были заметны изменения в сельском хозяйстве, значительно возросла роль животноводства, о чём свидетельствуют краткосрочные поселения, расположенные на берегах рек и другие признаки. В степных областях к северу от Чёрного моря, со второй половины VII в. до н. э., скифская культура представлена курганными могильниками. А уже к V веку до н. э. число захоронений увеличилось более чем в два раза, но большинство захоронений датируется IV в. до н. э. Так называемые царские курганы и захоронения скифской знати в степном регионе к северу от Чёрного моря датируются концом V и IV веком до н. э. А крупнейший могильник Северного Причерноморья, Мамай-Гора, который был местом захоронения простых скифов, наиболее активно функционировал в конце V – начале III вв. до н. э. (358 погребений). В этот период, начиная с конца IV в. до н. э., лесостепная часть современной Украины входила в состав Скифии.

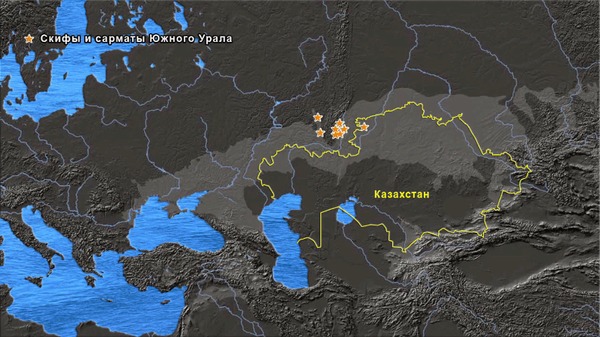

Скифы и сарматы Южного Урала

Благодаря своему географическому положению Южный Урал, в начале раннего железного века, был зоной контакта различных этнических групп. Горный массив Урала разделяет евразийскую степную зону на европейскую и азиатскую. А обилие природных ресурсов, наличие крупных центров металлургии и относительная близость к народам Центральной Азии и Ближнего Востока, сделали регион привлекательным для кочевников, что способствовало формированию масштабного союза кочевников в V–IV вв. до н.э. Из-за экологических и демографических факторов южноуральская степь была практически необитаема в конце бронзового века, с этого периода известно лишь несколько захоронений. Более многочисленные погребения появляются только с VII века до нашей эры, а специфика погребальных обрядов свидетельствует о заселении региона кочевниками и позволяет выделить ряд этнокультурных компонентов среди так называемых кочевников раннесакского культурного периода Южного Урала, восходящих к Центральной Азии, Алтае-Саянскому региону, Центральному и Северному Казахстану.

Самые северные участки раннесакской культуры расположены на границе предгорий Урала. Здесь выделяется иткульская культура, основанная вокруг центра металлургии, который всё больше удовлетворял потребностям кочевников региона. Эта культурная группа датируется VII-III вв. до н. э. Один из образцов, проанализированных в этом исследовании, происходит из захоронения Николаевка II, одного из самых ранних мест иткульской культуры, население которой, вероятно, постепенно ассимилировалось ранней сарматской или прохоровской культурой. В конце VII и начале VI века до н. э. области к западу от Мугоджарского хребта и к югу от Урала вокруг верхнего и среднего течения рек Иле́к и Орь также стали заселяться кочевниками. Эта группа происходила из области тасмолинской культуры Центрального Казахстана и как таковая была близка к одному из этнических компонентов сакской культуры.

Общие черты погребений позволяют выделить эту группу захоронений в западной части степи Южного Урала, по крайней мере, до IV в. до н. э., характеризующихся каменными и земляными насыпями (курганами), камнями, окружающими захоронения, широкими овальными могильными ямами, с ориентацией тел по сторонам света и сжиганием деревянных покровов, а также частым появлением многослойных погребений. Аналогичные курганы были также возведены в степях и горных степях к востоку от Урала, эта традиция также распространилась на лесостепь предгорья, а затем в период прохоровской культуры на лесостепи к западу от Урала. Один образец этого исследования был из более молодых захоронений этой группы, кургана Манхар-2 к востоку от Урала. Другая группа кочевых захоронений в степях к западу от Урала сформировалась в северной части степной зоны во второй половине и в конце VI в. до н. э., и её происхождение связано с кочевниками, которые жили на периферии древнего Хорезма. Участки этого типа расположены вокруг нижнего и среднего течения реки Илек, а также в степях к востоку от Урала и на западе в районе среднего течения р. Волга (Самарская Лука). Самые молодые места датируются концом V века до нашей эры, а в IV веке до нашей эры носители этой группы были ассимилированы «ранними сарматами». Основной группой памятников являются погребальные сооружения, преимущественно коллективные могилы, с различными конструкциями из деревянных столбов, которые часто сжигались, а в некоторых случаях у них были выходы на поверхность — дромосы. Другие погребальные сооружения этой группы, были построены из сырцового кирпича, подобно мавзолеям, и позже также были сожжены.

В конце VI в. до н. э. в степи к западу от Урала появилась третья группа памятников, для которой характерны насыпи земли, над широкими стандартными прямоугольными ямами, покрытыми плоскими деревянными крышками. Чаще это были коллективные захоронения, где умершие были помещены головами на запад. Такие курганы были обнаружены в низовьях реки Илек, в среднем течении реки Урал и восточнее в районе, где Орь впадает в Урал. Из-за сходства с комплексами Поволжья её можно назвать группой Блюменфельда, по названию деревни Старополтавского района Волгоградской обл. Поволжская группа определяется как «савроматы Геродота».

В первой половине IV века до н. э. этнокультурная интеграция подошла к концу, что привело к установлению относительно стандартных погребальных обычаев.

Захоронения осуществлялись в прямоугольных ямах, но также практиковались крупные и сложные коллективные могилы, которые были прямоугольными, круглыми или «крестообразными», с дромосами, глубокими ямами и катакомбами, где умерших располагали головами на юг.

Центром формирования этих погребальных традиций, с заметными «чужеродными элементами», которые явно влияли на элиту, мог быть регион вокруг нижнего и среднего течения реки Илек, а именно участки по типу могильника Филипповка 1, «царского» кургана, в 100 км к юго-востоку от Оренбурга, которые можно назвать раннепрохоровскими или раннесарматскими.

В течение IV века до н. э. эта традиция распространилась по всему Южному Уралу, населённому кочевниками. Отложения раннепрохоровского комплекса, поверх предшествующего восточно-приаральского, могильник Переволочан-1, и поглощение последнего чётко зафиксировано. Площадь этого, практически единого, этнокультурного образования, составляет не менее 640 тыс. км2.

В степной зоне сформировалось три «племенных центра», сначала в среднем и нижнем течении реки Илек, а затем в устье реки Большой Кумак, впадающей в реку Урал и в Прикамье.

Южноуральская лесостепь, вероятно, претендовала на роль летней территории, в то время как регион к востоку от Урала был сильно военизирован и укреплён, вероятно, в связи с необходимостью контролировать иткульский металлургический центр и золотые рудники к югу от современного Челябинска.

Исчезновение этого союза кочевников и всей региональной системы взаимодействия участков «Филипповского круга», в первые десятилетия III века до н. э., вероятно, было связано с ухудшением климатических условий. Культурное господство над южноуральской «кочевой степью» перешло к новым переселенцам, связанным со Средней Азией и южной частью Западной Сибири. Один из проанализированных представителей лесостепи Западного Урала был похоронен по диагонали в прямоугольной яме, что указывает на приход среднесарматской культуры в регион, сравнительно рано, в III – II веках до нашей эры, возможно, это были аланы.

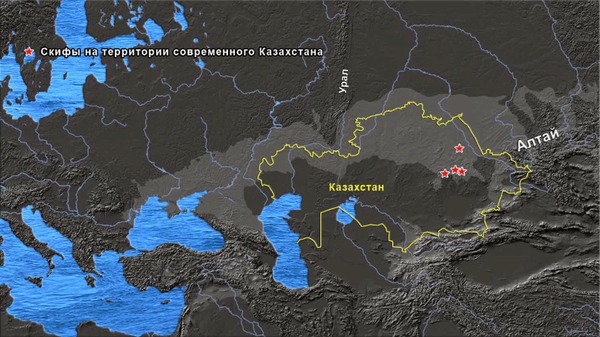

Тасмолинская культура в Центральном Казахстане (группа скифов на территории современного Казахстана)

В данном исследовании проанализированы представители из захоронения тасмолинской культуры, сгруппированные как скифы на территории современного Казахстана. Основываясь на археологическом материале, этот культурный этап часто обозначается как обширная культурно-историческая общность «Скифо-сибирского мира». Племена этого союза населяли центральную и северную часть современного Казахстана и степи к востоку от Урала в современной России. Типичным примером этой общности как раз и является тасмолинская археологическая культура в Центральном Казахстане. Сходство этих регионов проявляется не только в погребальных обрядах, но и в местах расположения поселений.

К настоящему времени было исследовано более 220 погребальных сооружений и обнаружено более 50 населённых пунктов, в 12 из которых были проведены археологические раскопки. Большинство изученных участков расположены в восточной части Центрального Казахстана. Недавние исследования, позволяют датировать тасмолинскую культура VIII-V вв. до н. э. Антропологические исследования показывают, что формирование тасмолинской культуры было связано с населением бронзового века Казахстана и Сибири и что люди тасмолинской культуры были в контакте с жителями регионов, расположенных восточнее. Археологические данные указывают на контакты тасмолинской культуры с другими частями Казахстана, Алтае-Саянским регионом и южной частью региона к востоку от Урала. Эти связи также видны из захоронений могильника Талды II. Этот могильник раннего железного века интересен своими находками, в его пределах было найдено около двух сотен крупных золотых изделий, выполненных в знаменитом скифо-сакском зверином стиле и десятки тысяч более мелких золотых артефактов. Среди находок из кургана Талды II, можно обнаружить сходства с находками как в районе Шиликты в Восточно-Казахстанской области, так и в российском Кичигино, к востоку от Урала, а также в кургане Аржан-2, уюкской культуры в Туве. Эти направления культурных взаимодействий характеризуют всю тасмолинскую культуру в Центральном Казахстане.

Черняховская культура

Черняховская, постскифская и позднеримская культура, датируется II–IV веками н. э. Она была распространена на обширной территории, охватывая лесостепную зону юго-восточной Европы от нижнего течения Дуная до верховья Северского Донца, а на юге граничила с Чёрным морем, охватывая территории современной Украины, Молдавии, Румынии и части России. Черняховская культура была этнически неоднородной, основанной на готских германских племенах, но также включала в себя сарматов, славян, венетов, аланов, гепидов, поздних скифов, даков и античное население северного побережья Чёрного моря.

Археологические объекты, характерные для черняховской культуры, представляют собой, главным образом открытые поселения и захоронения. Погребальный обряд был связан как с кремацией, схожий с культурой полей погребальных урн, так и с захоронением в земле, возможно, связанный с влиянием христианства. Кстати, недавно культуру полей погребальных урн, уже упоминали в связи с находками хлебоподобных изделий, напоминающих сушки. Так вот и среди находок в контексте черняховской культуры находили веса ткацких станков различной формы, в том числе и кольцеобразной. В погребениях встречался различный инвентарь: жертвенная пища, керамические и стеклянные сосуды, личные вещи, такие как гребни, украшения и детали костюмов, включая фибулы, пряжки, бусы и т. д. Черняховская культура характеризуется развитым сельским хозяйством, резьбой по кости, гончарным делом, металлургией и текстильным производством, об этом свидетельствуют сельскохозяйственные и ремесленные артефакты, ювелирные изделия, расчёски из металла и рогов, предметы домашнего обихода, включая веса и пяльцы ткацких станков, а также другие артефакты. Контакты с Римской империей, «добровольные и не очень», подтверждаются многочисленными римскими монетами, керамикой, стеклянными и металлическими сосудами, обнаруженными на участках черняховской культуры. Помимо этого, отмечено заимствование технологий, включая гончарное производство, обработку стекла и, возможно, элементы сельского хозяйства.

Черняховская культура связана с рядом исторических событий Европы того периода, в частности, во второй половине III века варвары, жившие на территории черняховской культуры, а именно готы, карпы, бастарны, гепиды, дакийцы, вандалы и другие совершали регулярные рейды на Дунайский лимес, а также другие места Римской империи.

Эти войны упоминаются под разными названиями, греческие историки называли их скифскими, потому как для них все варвары из Северного Причерноморья были скифами, а римские историки называли их готскими войнами. Примечательно, что в этих набегах использовались морские походы, за сотни лет до викингов. Однако с конца III века отношения варваров с Римской империей стабилизировались. Со времён царствования Константина I, готы, входившие в черняховскую культуру, стали военными союзниками Империи. Готы также контактировали с жителями восточноевропейской лесной зоны. Римский историк Иордан описывал военные походы короля готов Германариха против северных народов: венедов, славян и жителей северного Поволжья.

Но в итоге черняховская культура распалась из-за ряда факторов, которые включают изменение климата, внутриполитический кризис, гуннское нашествие и участие в миграционных процессах. Часть населения бежала от гуннов в Римскую империю, а некоторые наоборот участвовали на стороне гуннов во время вторжений в Римскую империю, кто выживал, возвращался домой.

Гаплогруппы

Гаплогруппы мтДНК

У проанализированных людей определены как донеолитические западно-евразийские линии U5, так и гаплогруппы H, J и T, связанные с неолитической экспансией земледельцев. Большинство образцов, 24 из 31 относятся к гаплогруппам мтДНК, распространённых в настоящее время преимущественно в Западной Евразии, H, J1, T1, T2, U2 и U5. А у некоторых представитлей были редкие гаплогруппы X, W и C1e, а также восточно-евразийские A23 и F2, причём последние представляют скифов на территории современного Казахстана. Семь образцов, относящихся к гаплогруппе H, определены в западных группах: у представителей бронзового века и скифов на территории современной Украины, черняховцев и киммерийцев.

У скифов и сарматов Южного Урала и скифов на территории современного Казахстана не выявлено гаплогруппы H. Примечательно, что гаплогруппа U4, которая в настоящее время достаточно типична для финно-угорских народов Западной Сибири и Волго-Уральского региона, в выборках этого исследования отсутствует. Образцы с Южного Урала и половина из Казахстана, ставят бо́льшую часть выборки ближе к современным европейцам, чем к среднеазиатским или западносибирским популяциям.

Гаплогруппы Y-хромосомы

Из определённых гаплогрупп Y-хромосомы R1a и I наиболее часто встречаются у современных восточноевропейских популяций. R1a также является преобладающей линией среди киммерийцев и скифов с территорий современной Украины, скифов и сарматов Южного Урала, а также присутствует среди скифов территорий современного Казахстана.

Хотя размер выборки не такой большой как хотелось бы, представители, связанные со скифами, похоже, не выделяются из контекста других групп, проживавших в регионах до и после них. Одним заметным отличием от современных популяций является отсутствие гаплогруппы N, широко распространенной, в настоящее время, в Поволжско-Уральском регионе и Западной Сибири, а также среди монголов и алтайцев. Этот результат также согласуется с отсутствием гаплогруппы N у мужчин из степи бронзового и медного веков. Примечательно, что один скиф с территории современной Украины и один сармат Северного Кавказа принадлежат к гаплогруппе Q1c–L332, субкладе Q1c–L330, которая сегодня имеет максимальную частоту в 68% у западных монголов и встречается у 17% южных алтайцев, хотя очень редко, менее 1% в Восточной Европе и отсутствует в других местах.

Результаты

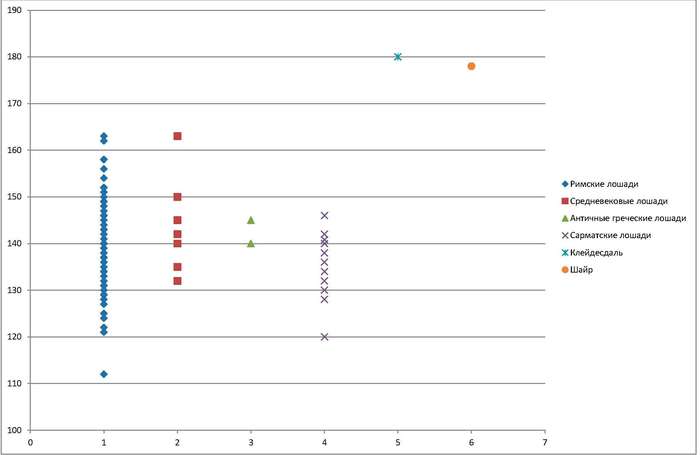

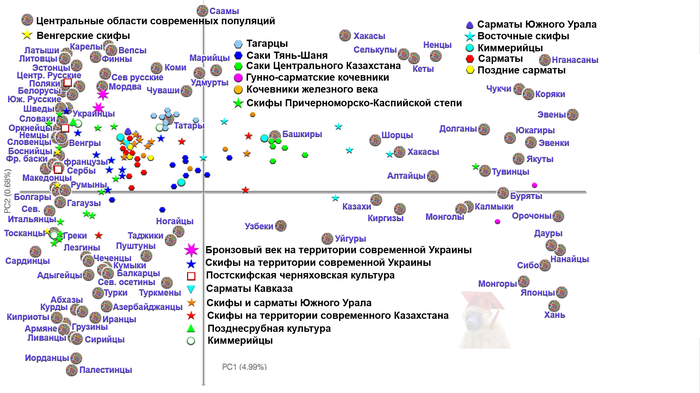

График главных компонент образцов из данного исследования вместе с опубликованными скифскими, сарматскими и связанными с ними древними образцами, спроецированными на фон современных популяций, показал, что древние образцы, как правило, не перекрываются с современными вариациями.

Скифы и сарматы Южного Урала (кроме одного) и один сармат Кавказа довольно компактно сгруппированы вместе со скифами и сарматами из предыдущих исследований и образцами бронзового века Украины, которые расположены сразу за пределами современных европейских популяций. А скифы с территорий современной Украины сформировали клин между этими двумя группами.

По сравнению с другими группами, скифы на территории современного Казахстана были более рассредоточены и тянулись к восточноазиатским популяциям, хотя и слабее, чем саки Центрального Казахстана и восточные скифы, несмотря на происхождение из соседних курганов той же тасмолинской культуры. Хотя восточные скифы сами являются очень разнородной группой как в культурном, так и в генетическом отношении. А вот образцы из черняховской культуры перекрывались с современными европейцами, представляя наиболее «западный» диапазон вариаций среди групп этого исследования.

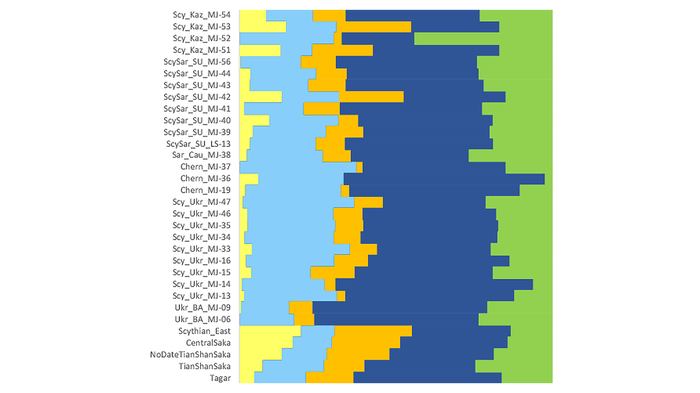

Анализ примесей выявил три основных компонента предков во всех рассматриваемых группах:

1. Компонент, преобладающий в образцах европейских охотников-собирателей (тёмно-синий).

2. Компонент распространённый у натуфийцев и ближневосточных неолитических образцах, как из Леванта и Анатолии (светло-голубой).

3. Компонент распространённый в современных и древних южных азиатах (зелёный).

Однако все образцы этого исследования также обладали, по меньшей мере, одним дополнительным восточным компонентом, один из которых, почти на 100%, был у современных нганасан (оранжевый), а другой у современных ханьцев Китая (жёлтый).

Восточные компоненты в образцах из исследования присутствовали в переменных пропорциях, в основном на более низких частотах, чем три вышеупомянутых компонента, но заметно выше в двух из четырёх образцов скифов из Казахстана и в одном образце из группы скифов и сарматов Южного Урала. Хотя географически этот самый древний южноуральский представитель входит в группу скифов и сарматов Южного Урала, способ погребения связывает его с тасмолинской культурой из Центрального Казахстана. Подобные аномалии были и в предыдущих научных работах, предполагая, что существовали далекоидущие контакты между различными скифскими группами. А изотопные анализы скифских участков Украины, указывают на то, что только некоторые представители перемещались между регионами, в то время как большинство не покидало их пределов, что характерно для сельскохозяйственного образа жизни.

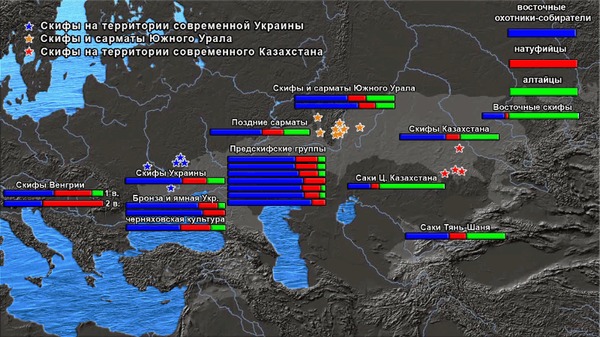

Чтобы дополнительно исследовать происхождение, исследователи смоделировали скифов, сарматов и других представителей из нового и предыдущих исследований, выбрав в качестве источников примеси восточных охотников-собирателей, натуфийцев и алтайцев. Современные алтайцы были выбраны в качестве образца для восточноазиатского компонента у скифов и сарматов.

Результаты демонстрируют более высокую близость скифов и сарматов к алтайцам по сравнению с ханьцами и нганасанами. Предполагая алтайское происхождение скифов, о котором упоминалось неоднократно.

Два разных метода дали схожие результаты, что свидетельствует об увеличении восточного, а именно алтайского происхождения у скифов и сарматов, кроме скифов на территории Венгрии. Присутствие алтайского происхождения более выражено у представителей восточных скифских групп, а самая высокая доля алтайского компонента, из образцов этого исследования, обнаружена у скифов с территорий современного Казахстана.

Кроме того, исследователи оценили вклад более древних групп в генофонд скифов и сарматов. Анализ показал, что люди из ямной культуры являются лучшими представителями населения, вносящего вклад в скифов и сарматов.

А также анализ показал, что алтайский компонент линейно снижался в популяциях по мере увеличения расстояния от Алтая.

Тем не менее, у предскифских степных популяций доля алтайского компонента была заметно ниже, чем можно было бы предсказать из-за их удалённости от Алтая, за исключением киммерийцев, которые уже имели восточное происхождение, несмотря на то, что они жили до скифов.

Умеренное увеличение алтайского генетического компонента, на протяжении скифского периода, в степях к западу, свидетельствует о некоторой степени миграций при распространении скифской культуры.

Это соответствует выводам предыдущих исследований, что кочевники железного века в западноевразийской степи не были прямыми потомками населения бронзового века, и предполагает, что «скифский мир» не может быть описан исключительно в терминах материальной культуры.

Выводы

В целом анализы пролили свет на некоторые детали:

Во-первых, «скифо-сарматский мир» состоял из союза местных групп, генетические различия которых можно объяснить географией.

Во-вторых, хотя расстояние от Алтая является основным фактором, определяющим долю алтайского происхождения у скифов и сарматов, древние популяции, предшествующие скифам как, к примеру, представители ямной культуры, демонстрируют меньшее алтайское происхождение, чем можно было бы предсказать из этой географической корреляции, а это указывает на то, что скифы имели более высокую восточную близость, чем предшествующие степные популяции. Это, в некоторой степени, поддерживает идею о наличии признаков демической диффузии, при распространении скифского культурного и военного господства. То есть, имело место движение населения через районы, которые ранее не были заселены этой группой, иногда вытесняя, заменяя или смешиваясь с существовавшим ранее населением.

В-третьих, после окончания скифского периода в западной части Евразийской степи, представители черняховской культуры имели более высокое сродство с ближневосточными популяциями, чем предшествующие им скифы, что связано с генетическим компонентом готов в полиэтническом наборе черняховской культуры. Тем не менее такого генетического сдвига не обнаружено в постскифский период у более восточных поздних сарматов Южного Урала.

Также исследователи отмечают, что хотя генетический состав скифского мира был описан от его самых восточных до западных границ, необходима дальнейшая характеристика групп, которые жили до и после скифов по всему ареалу их распространения, чтобы лучше понять влияние скифской культуры. А продолжающийся синтез археологии, исторической лингвистики и исследований древней ДНК,обещает дальнейший прогресс в понимании перехода от индоиранских, к преимущественно, тюркоязычным кочевым пастушеским племенам в Евразийской степи.