Осетинская песня

Осетинская песня Ирон зараег Осетия Алания Ирыстон Осетины Владикавказ Дзуджикау Скифы Сарматы Ясы Асы Аланы

Анахарсис - скифский философ

Портрет Анахарсиса, написанный в 18 веке н.э.

Анахарсис — один из наиболее известных сынов Скифии. Время жизни легендарного скифского мудреца Анахарсиса относят ко второй половине VII – первой половине VI века до нашей эры. Античные авторы сохранили о нем сравнительно много самых разнообразных очень интересных и крайне ценных сведений. Ни о ком из других славных представителей скифского народа не дошло до нас столько важной, живо написанной, увлекательной и поучительной информации. Здесь и биографические данные, и рассказы о его путешествиях и встречах с интересными людьми, и философские беседы, и крылатые изречения и т. д. По легенде, Анахарсис изобрел якорь, усовершенствованные гончарный круг и парус. Об Анахарсисе написано в труде Геродота «История». Платон в своем труде «Государство» ставит его в один ряд с Гомером и Фалесом, а в произведении «Протагор» признает «одним из семи ученых мира». Анахарсис был близким другом знаменитого афинского политика и полководца Солона. Его имя упоминается во второй книге «Аналитики» Аристотеля — «Никомахова этика». Художественный образ Анахарсиса создан Плутархом. В его работе «Отдых семи ученых» Анахарсис называется в одном ряду с Фалесом, Солоном, Периандром, Питтаком, Биантом, Хилоном, Клеобулдаром. Диоген Лаэртский в книге «Жизнь, учения, слова назидания философов» приводит афоризмы Анахарсиса: «Беда голове от языка», «Один верный друг лучше тысячи неверных друзей», «Рынок — это место, созданное для того, чтобы люди друг друга обманывали и воровали», «В Элладе слова говорят умные люди, а вопросы решают глупые».

Диодор Сицилийский и Диоген Лаэртский указывают, что он вместе с другими мудрецами посещал лидийского царя Крёза, которого персы считали советником по Скифии.

Известно десять «кинических» писем Анахарсиса: к лидийскому царю Крёзу , афинянам, Солону, тирану Гиппарху, Медоку, Аннону, царскому сыну, Терею — жестокому правителю Фракии, Фразилоху. Эти письма, носящие имя Анахарсиса, по мнению ученых, датируются III—I вв. до н. э. и примыкают к традиции, которая идеализировала «природные», «варварские» народы и была наполнена острым социальным содержанием под влиянием кинизма. В Древней Греции киниками называли последователей особого философского учения, которые после смерти Сократа взяли на вооружение некоторые идеи своего учителя и стали проповедовать простоту и естественность в обыденной жизни, свободу от условностей и презрение к имуществу.

«Скифы живут лучше греков,— говорил Анахарсис, — потому что у них всё общее, ничего нет лишнего, каждый довольствуется малым, никто никому не завидует. А у вас, греков, — продолжал он, — даже боги начали с того, что поделили весь мир: одному небо, другому море, третьему подземное царство. Но землю даже они не стали делить: ее поделили вы сами и вечно из-за нее ссоритесь».

Греки смеялись: «У вас нет даже домов, одни кибитки; как же можешь ты судить о порядке в доме, а тем более — в государстве?» Анахарсис отвечал: «Разве дом — это стены? Дом — это люди; а где они живут лучше, можно и поспорить».

В то далёкое время, когда Анахарсис отправился в своё путешествие в Грецию, письменность там ещё не получила достаточно широкого распространения. Так, поэмы Гомера в то время ещё не были записаны; их нельзя было прочитать, их можно было только услышать в исполнении профессиональных декламаторов – рапсодов. Впервые поэмы Гомера были записаны спустя полвека после визита скифского гостя, где-то в середине VI века, при Писистрате. Мы знаем, что поучения и высказывания древнегреческих мудрецов – тех, что были современниками Анахарсиса, при их жизни также не записывались, а передавались устно от одного рассказчика к другому. Таким же образом, от человека к человеку греки передавали и рассказ о скифском мудреце. Сам факт устной передачи предания о каком-то человеке на протяжении полутора столетий кажется явлением удивительным.

Солон

Анахарсис умер у себя на родине. По поводу смерти Анахарсиса Геродот сообщает: «Анахарсис повидал много стран и выказал там свою великую мудрость. На обратном пути в скифские пределы ему пришлось, плывя через Геллеспонт, пристать к Кизику. Кизикенцы в это время как раз торжественно справляли праздник Матери Богов (Кибелы). Анахарсис дал богине такой обет: если он возвратится домой здравым и невредимым, то принесет ей жертву по обряду, какой он видел у кизикенцев, и учредит в её честь всенощное празднество. Вернувшись в Скифию, Анахарсис тайно отправился в так называемую Гилею (эта местность лежит у Ахиллесова ристалища и вся покрыта густым лесом разной породы деревьев; низовья Днепра или Дона). Так вот, Анахарсис отправился туда и совершил полностью обряд празднества, как ему пришлось видеть в Кизике. При этом Анахарсис навесил на себя маленькие изображения богини и бил в тимпаны (медные тарелки). Какой-то скиф подглядел за совершением этих обрядов и донес царю Савлию. Царь сам прибыл на место и, как только увидел, что Анахарсис справляет этот праздник, убил его стрелой из лука.Пикантность ситуации заключалась в том, что Савлий приходился Анахарсису родным братом.

Лежа на смертном одре, Анахарсис сказал: «В Элладе меня оберегал мой ум, а на родной земле я стал жертвой зависти». Имя Анахарсиса, как опозорившего царский род, оказалось в Скифии под запретом, который ещё соблюдался во времена Геродота.

Жертвенная чаша, приписываемая Анахарсису

Существовал ли Анахарсис в действительности, точно неизвестно. Диоген Лаэртский так писал о нем: «Анахарсис, скиф, сын Гнура и брат Кадуифа, скифского царя, по матери же эллин и потому владел двумя языками». Владениями царя Гнура считалось сравнительно небольшое Северо-Западное Причерноморье (междуречье Истра и Борисфена). Утверждение о том, что матерью Анахарсиса была гречанка - довольно спорное, т.к. к тому времени греки только начали селиться в Причерноморье, скорее всего язык царевич выучил сам, посещая Борисфениду и другие греческие поселения.

Согласно другому рассказу «отца истории», царевич Анахарсис пустился в путешествие уже в зрелом возрасте, около 594 г. до н.э., не ради туризма или «в ученье к эллинам», а мог быть направлен отцом с дипломатическими или экономическими целями. Будущий царь скифов мог выяснять намерения греков касательно Северо-Западного Причерноморья либо налаживать торговые связи с греками. Надо помнить, что вопреки распространённому заблуждению о политическом единстве скифского мира, скифы ни в VI веке, ни в V веке не были политически едиными. Это ясно видно хотя бы из того, что одновременно с династией скифских завоевателей Передней Азии Ишпакай-Партатуа-Мадий в Северо-Западном Причерноморье правила другая династия скифских царей Спаргапиф-Лик-Гнур, которых не занимали вопросы войны в Азии. Поэтому миссия сына царя Гнура не могла заключаться в заключении союза скифов с греками в войне против Персии и другие глобальные вопросы.

Если принимать во внимание последующее убийство Анахарсиса братом, ставшим в его отсутствие царем (также как и убийство царя Скила объясняемое отступничеством от скифских традиций), налицо борьба за власть в царской династии. Учитывая мнение А.М. Хазанова, который считал, что царская власть у скифов переходила от отца к старшему сыну, следует признать, что царевич Анахарсис при жизни отца считался наследником престола. Известно, что племянник Анахарсиса и сын его брата Савлия, – Иданфирс был главнокомандующим во время войны скифов с персидским царём Дарием в 519 году, исходя из этой датировки, Савлий был младше Анахарсиса, но из-за отсутствия проэллинских настроений, был более близок скифской элите.

В последнее время ряд исследователей предпринимали попытки хотя бы примерно определить год смерти скифского мудреца, отталкиваясь от даты персидского нашествия на Скифию. Так, историк А.М. Хазанов писал: «Так как поход Дария против скифов датируется временем около 514 г. до н.э., убийство Анахарсиса надо относить ко второй половине VI в. до н.э.». Историк Ю.Г. Виноградов вторит ему: «Литературные и эпиграфические свидетельства о знакомстве Анахарсиса с Солоном и о визите его к Крёзу предполагают в качестве даты его путешествия по Греции конец 90-х годов VI в. до н.э., а его гибели, судя по родству с Иданфирсом, – примерно середину VI века». Между годом пребывания Анахарсиса в Афинах (ок. 594 г. до н. э.) и началом царствования Креза (560 г. до н. э.) прошло около 34 лет, столь длительное путешествие вызывает сомнения. Скорее всего, он пробыл в Элладе не более 3-4 лет и должен был вернуться в Скифию при получении известия о смерти своего отца Гнура около 591 г. до н.э.. Таким образом, он вернулся и нашел свою смерть в 590 г. до н.э. в возрасте примерно 35 лет. Эта теория объясняет быстрое забвение Анахарсиса у себя на родине на фоне широкой известности в Элладе.

Диоген Лаэртский писал о том, что Анахарсис «сочинил стихи в 800 строк об обычаях скифских и эллинских в простоте жизни и в войне». Эти стихи могли быть посвящены древним скифским героям. Однако ни одной строки из этой поэмы не сохранилось, а скорее всего, эти стихи не были написаны вовсе. Анахарсис не стал для Скифии скифским Гомером – и славные деяния героев скифских легенд остались незаписанными и со временем стерлись из памяти людей и безвозвратно забылись. Анахарсис не смог стать для Скифии и скифским Гесиодом – он не написал свою «Теогонию» и мы лишились множества мифов о скифских богах. Анахарсис не оставил нам ни строчки о Скифии, и если у нас есть описание этой удивительной страны, то только благодаря любознательному греку Геродоту, совершившему непродолжительное путешествие по следам похода Дария.

Анахарсис добился известности в Греции и его мудрые мысли стали частью древнегреческой культуры. Но он ничего не успел сделать для развития культуры своей родины. Получив статус одного из семи наиболее известных мудрецов, он вошёл в культурную элиту в Элладе, но не стал, не смог стать частью культурной элиты в Скифии. Было бы совершенно несправедливо предъявлять обвинение мудрому скифу в том, что он не сделал или не успел сделать. Однако именно он был способен сделать скифскую культуру частью и достоянием культуры мировой. Он ближе других подошёл к решению этой задачи. Ему, возможно, не хватило всего несколько лет жизни, чтобы он осознал громадную значимость тех пластов знаний, которые содержались в скифской культуре и которым он был законным наследником.

Недавняя археологическая находка может служить косвенным подтверждением того, что скиф Анахарсис реально существовал. На раскопках в Ольвии в том месте города, где были сосредоточены святилища различных богов, археологами был обнаружен фрагмент разрушенной амфоры, на котором удалось прочитать надпись: "Анаперр, (сын) Анахирса, сколот, Аполлону Борею мёд отеческий (посвятил)". Исходя из палеографических особенностей надписи, данное посвящение предположительно датируется второй-третьей четвертью IV в. до н.э. Эта надпись со всей убедительностью продемонстрировала, что у скифов Северо-Западного Причерноморья на протяжении нескольких веков бытовала устойчивая традиция называть своих сыновей именами типа Анахарс, Анахирс. С учетом того, что подобные имена не встречаются ни в какой другой местности, можно с уверенностью заключить, что имя мудреца Анахарсиса не было придумано греками.

Хазанов А.М. Социальная история скифов

Виноградов Ю.Г. Перстень царя Скила. Политическая и династийная история скифов первой половины V в. до н.э.

Дремин Г. Анахарсис – человек и легенда

Кузнецова Т.М. Анахарсис и Скил

Агбунов М. В. Путешествие в загадочную Скифию.

Ученые из России раскрыли одну из загадок скифского мира

Передвинуть границы влияния "Великой Скифии" на несколько сот километров к северу позволяют новые уникальные находки, сделанные в этом году российскими археологами. О судьбе легендарной скифской цивилизации и ее соседей, а также о быте и экономике в эпоху раннего железного века РИА Новости рассказали авторы открытия, специалисты музея-заповедника "Куликово поле".

Рукоять кинжала, VI в. до н.э.

Северные металлурги

Находки, меняющие представления о границах влияния скифской культуры середины первого тысячелетия до нашей эры, обнаружили специалисты музея-заповедника "Куликово поле". Новые артефакты были обнаружены весной-летом 2021 года при раскопках городища Гора Услань в 20 километрах к югу от Тулы.

Главным открытием стали следы развитой металлургии цветных металлов – литейные формы и отходы производства. Подобные однозначные указания на наличие литейного ремесла в этот период ранее не были известны для столь северных территорий, объяснили ученые.

Строителями городища были, как полагают ученые, представители одной из так называемых скифоидных культур. К этим племенам относят несколько групп оседлого населения лесостепной зоны, которые в силу культурных и экономических связей прочно входили в структуру скифского мира.

Городище, по словам археологов, было укреплено двойной стеной, а склон холма, на котором располагалось поселение, был искусственно подрезан для придания дополнительной крутизны. На территории памятника археологи обнаружили бронзовое зеркало, украшения, наконечники стрел, рукояти кинжалов и ряд других предметов, датируемых VII-V веками до нашей эры.

Скифский наконечник стрелы, VI – V вв. до н.э.

Скифский наконечник стрелы (амулет), VI – V вв. до н.э.

Скифское зеркало первой половины VI в. до н.э.

"Новые находки позволяют расширить северную границу культурного влияния скифов минимум на 300 километров. Заимствования жителей Горы Услань в материальной культе скифов можно проследить по орнаментам и форме керамики, по способу строительства жилищ и по набору вещей ежедневного обихода", – рассказал руководитель отдела археологических исследований музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.

Местные племена, по словам ученых, уступали более южным скифским ремесленникам, но ориентировались именно на них при создании своего стиля. Об этом свидетельствует, например, уникальная роговая рукоять кинжала, найденная при раскопках, – она в точности повторяет редкий тип биметаллических скифских кинжалов, изготовить которые из металла местные мастера, видимо, были не в силах.

Откуда пришли и кем стали скифы?

Скифы в тот период, по словам ученых, – наиболее яркая культура северного Причерноморья, которая имела огромное влияние на всех своих соседей. Скифский мир простирался от устья Дуная на западе до Синьцзяна на востоке, однако вопрос о северных границах его культурного влияния, по большому счету, оставался для ученых загадкой.

"Лесные и лесостепные территории, граничащие со скифскими степями, многие столетия в той или иной степени были прикрыты "вуалью культурных традиций номадов". Зачастую скифы, видимо, выступали проводниками культурных и технологических новаций, а их военное дело стало источником вдохновения для многих более молодых народов", – отметил Евгений Столяров.

Ядро скифской культуры, по мнению ученых, сложилось с участием центральноазиатского, переднеазиатского и греческого элементов в Причерноморско-каспийских степях и в Центральной Азии в VIII–VII вв. до нашей эры. В период V-III вв. скифы уже полностью освоили степь и лесостепь на всей территории центральной Евразии.

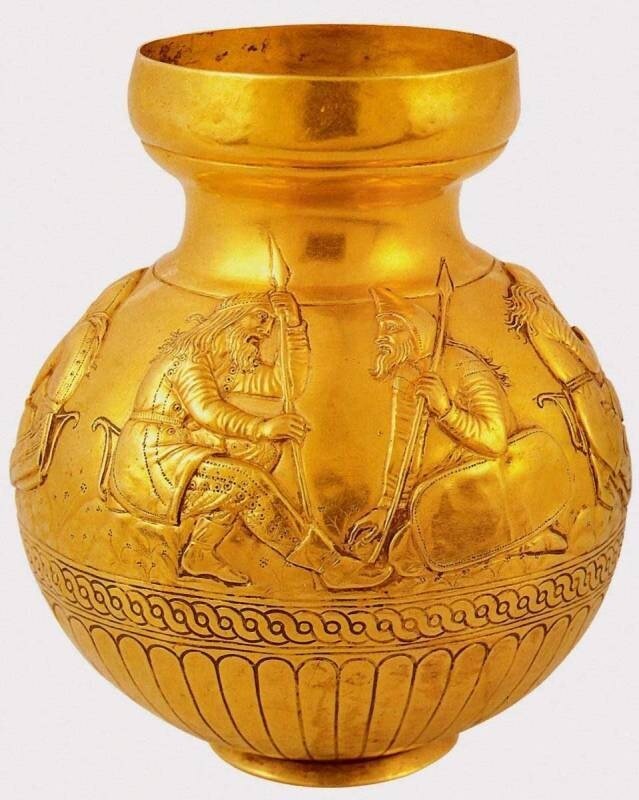

Цивилизация скифов имела прочные экономические и культурные связи с греческими колониями, что отразилось на их мировоззрении и художественных вкусах. Знаменитое "золото скифов" – украшения, обнаруженные в погребальных курганах в Крыму, – изготавливалось в основном греческими мастерами по заказу скифской знати.

"Скифо-сибирский мир был одним из важнейших культурных явлений раннего железного века, наряду с греками, римлянами, кельтами. После падения крымского позднескифского царства в III веке нашей эры остатки их племен смешались с разными группами эпохи Великого переселения народов, по всей видимости, оказав некоторое влияние на этногенез народов Кавказа, тюрок и, вероятно, некоторых славянских племен", – сообщил Евгений Столяров.

Новая культура на карте

Окско-Донской водораздел, на территории которого жили строители Горы Услань, на протяжении нескольких тысячелетий играл роль коридора, по которому из причерноморских степей в лесную зону проникали торговцы и переселенцы.

"Обитатели региона в раннем железном веке строили хорошо укрепленные городища и дома столбовой конструкции, которую обмазывали глиной по степной традиции. Основными их занятиями были, вероятно, скотоводство и различные промыслы. Письменных свидетельств об этом населении у нас, к сожалению, нет, как и данных об этнической принадлежности", – рассказал Евгений Столяров.

До недавних пор считалось, что коренным населением здесь в середине первого тысячелетия до нашей эры были восточные балты – далекие предки современных прибалтийских народов. По словам ученых, аргументом в пользу этого было большое число древних названий рек и озер, имеющих балтское происхождение.

Однако, исследования последних лет показали, что эта территория в раннем железном веке отличалась большим культурным разнообразием, а находки на Горе Услань подтвердили роль скифов как своего рода регионального "культурного гегемона".

"Обозначение лесных племен между Днепром и Сеймом как "балтов" становится все более условным. Характеристики материальной культуры, изученные при раскопках последних лет, не характерны для "древних балтов". Однако, находки скифского типа пока носят единичный характер. Вероятно, наиболее корректно называть этот регион "миром лесных культур", который был включен в орбиту культурного влияния "Великой Скифии"", – объяснил Евгений Столяров.

В дальнейшем ученые рассчитывают расширить исследования лесостепных скифоидных культур, чтобы с полным правом нанести на историческую карту, вероятно, самую северную из них – Окско-Сейминскую.

Скифия, Тартария, Россия

Нас уверяют наши «уважаемые» историки, что в античные времена, когда жили древние греки, территорию современной России населяли разрозненные полудикие племена.

Этих историков можно по фамилиям назвать, они занимались редактированием и публикацией книг «древних» греков в советское время. Так, за правильностью изложения книги Геродота «История» следили: Лурье, Струве и Доватур. За правильностью перевода «Географии» Страбона следил Крюгер. Каждый второй их комментарий написан в стиле «тут Геродот ошибался», или «греки не знали областей выше Кавказа и областей Индии».

Ну что же, открываем книги, напечатанные до 1917 года. Читаем:

«Гора [Тавр] имеет ширину во многих местах около 3000 стадий, длина же ея почти ровняется длине всей Азии, именно около 45000 стадий, от берега Рода до краёв Индии и Скифии в направлении к востоку.»

Страбон «География», 1879г., книга одиннадцатая, глава первая:

Речь идет о тех самых горах, которые разделяют всю Азию на Северную и Южную. Интересно, что граница Азии проходит не по Уральским горам, а по реке Танаис, которая Дон.

Горы Тавра тянутся от современной Турции до Китая, который Чина. И действительно, при пересчете, зная, что 1 стадия равна 150 метрам (эту цифру можно посчитать из книги Геродота), горы Тавра по Страбону равняются в длину 6750 км, когда в реальности они 6810 км. 100%-ая точность!

Ну и далее вообще.. Наши официальные историки говорят, что «древние» греки не знали географию выше Черного моря. Якобы потому, что они ходили по Борисфену (Днепру) только 100 км выше по течению и всё. А почему дальше не ходили?

Продолжаем читать Страбона о местности в районе Каспия:

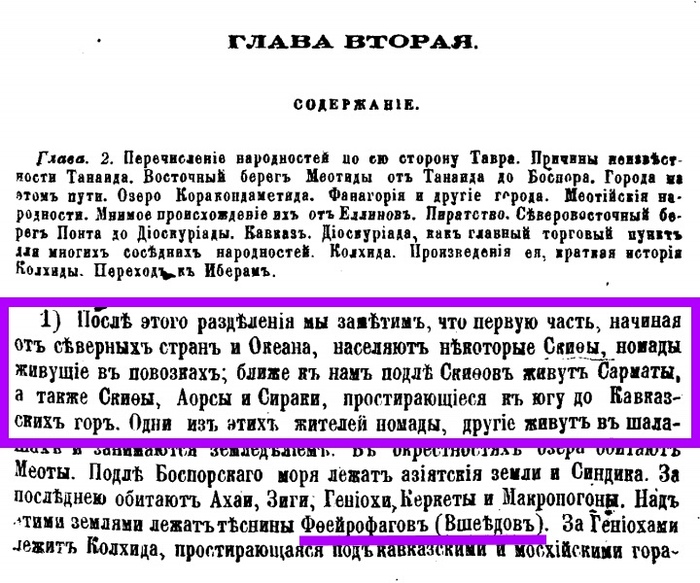

«Начиная от северных стран и Океана населяют некоторые скифы, номады, живущие в повозках; ближе к нам подле скифов живут сарматы, а также скифы, аорси и сираки, простирающиеся к югу до Кавказских гор».

Далее написано, что номады ( «кочевники», в переводе) действительно живут в шалашах и занимаются в земледелием.

И тут же написано, что севернее скифов в теснине живут Вшееды (Фтейрофаги), сейчас мы их знаем под именем «шведов». Интересно, они перестали есть вшей?

Лично у меня не возникает ощущения, что «древние» греки плохо были знакомы с географией. Скорее наоборот: Описываемая Геродотом (якобы 5 век до н.э.) и Страбоном (якобы 1 век до н.э.) «древняя» история почти полностью совпадает с картами 16-17 веков. Исключение составляют отдельные тонкости, вроде той, что Страбон пишет о моменте до него и после жизни Гомера и Геродота, когда «полюс то оказывался над нами в зените, то уходил под землю», но об этом в другой раз.

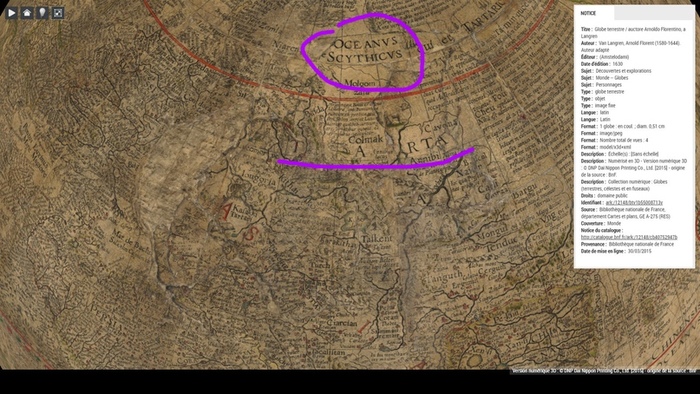

Другими словами, от Каспийского моря до Северного ледовитого океана и до Тихого океана на востоке всю территорию занимали скифы — именно это написано у Страбона. И именно поэтому есть такой глобус 1633 года, где Северный ледовитый океан называется Скифским. На этом же глобусе (и у меня полно таких) присутствует вся «древнегреческая» топонимика. И тут же есть Тартария. (Глобус взят из Французской национальной библиотеки).

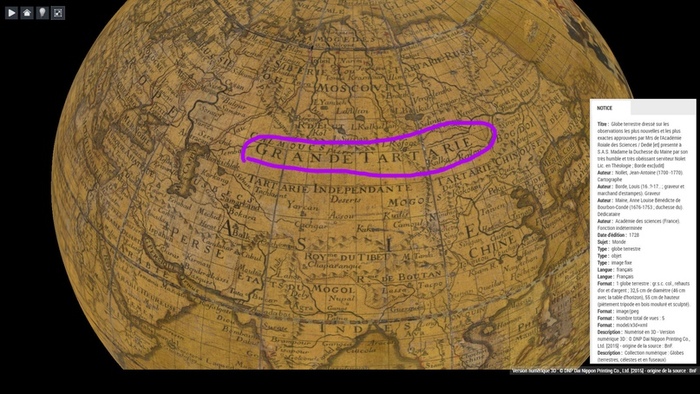

Ну или глобус 1728 года. Аналогичная картина.

А вот теперь объясните мне, уважаемые официальные историки, как так могло случиться, что «разрозненные» племена по всей этой огромной территории не имели государственности, но назывались «скифами» и имели ум не пускать к себе диких «древних» греков, которые вечно воевали между собой? Про дикость — попозже напишу.

Вопрос второй. Как так получилось, господа официальные историки, что всего за 100 лет в 18 веке вместо Тартарии на карте мира начинают писать Российская империя, и при этом сообщается, что скифы и тартары никакого отношения к русским не имеют.

Именно поэтому и писал поэт Александр Блок:

«Да, скифы — мы, да, азиаты — мы..»

И это еще не всё. Страбон сообщает, что «кочевые по пустыням племена» (по мнению официальных историков) скифов на телегах изобрели двузубый якорь. (страница 305 в «Географии» Страбона).

Это вообще как?

ПС

А почему греки не ходили выше 100 км по Днепру-Борисфену? На этот вопрос Страбон даёт однозначный ответ: потому что Эвксинский понт, которым они называли Черное море, и в который впадает Днепр, был так назван потому, что «эвксинский», или «алсинский» переводится как «негостеприимный» и назван по причине ужаса, который наводили скифы на греков. Скифы правили Черным морем. Вот такие «сухопутные» скифы. ( Страбон «География», страница 302).

DIXI

(В переводе с латыни означает «я всё сказал»)

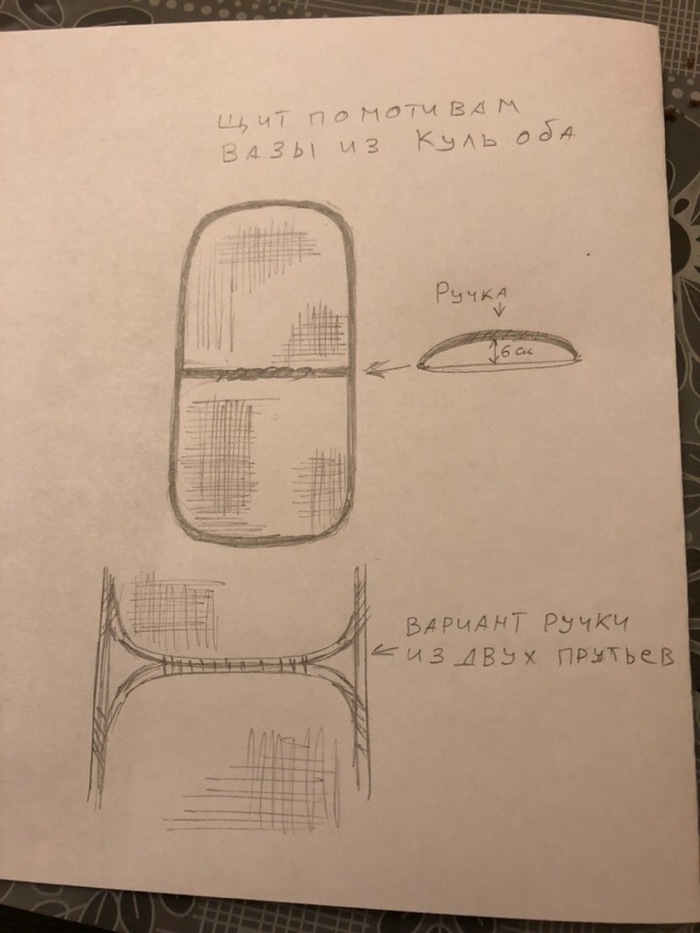

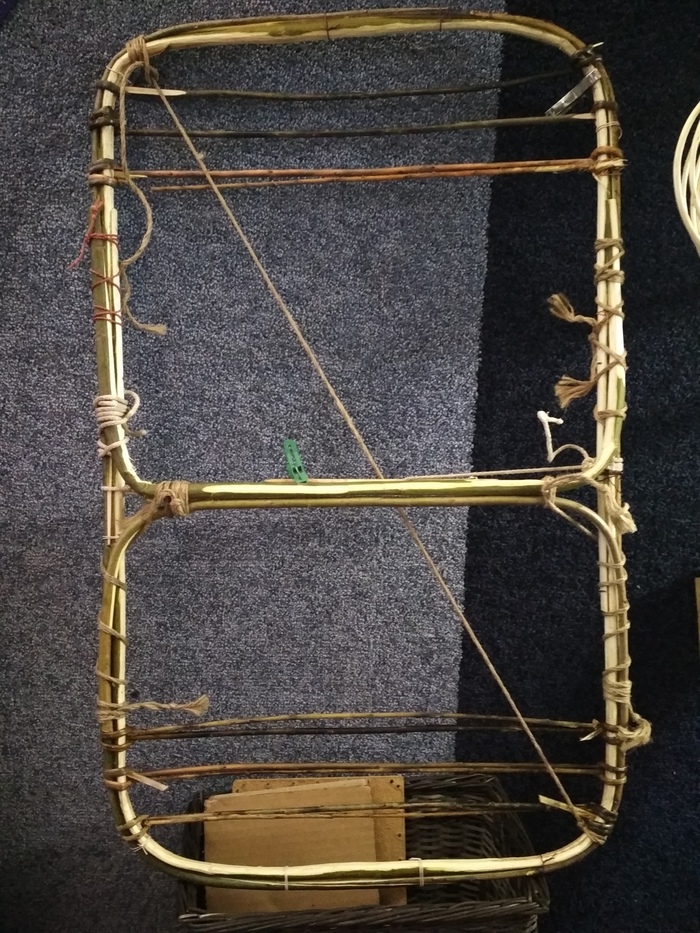

Скифский щит

Версия скифского щита по мотивам вазы из захоронения Куль-Оба (в переводе с крымскотатарского — «холм пепла»)