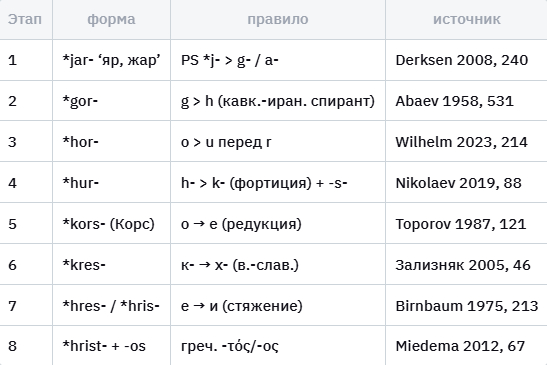

Как готские вожди стали призраками аваро-болгарской саги

Представьте историю как гигантский гобелен, где нити фактов переплетаются с вымыслом так плотно, что уже не отличить шелк от паутины. Вот на полотне средневекового летописца возникает «король готов» Германарих X века — но его доспехи пахнут порохом эпохи Петра I Болгарского. Вот битва у Толлензе 800 года, где славяне сталкиваются с потомками ассирийских ясов, — а в это же время аварский каган выводит свои орды к Азову. Хроники упорно твердят: готы ушли в небытие ещё в V веке. Но генетика шепчет иное — их ДНК (маркер I1), как кровавые стежки, прошивает столетия, связывая Götaland 660 года с крымским Мангупом 1020-го.

Это не ошибка, а система. Летописцы Каролингов, Византии, Рима словно сговорились: они сдвинули время на 300 лет, превратив вождей Дона и Днепра в «древних королей», а реальных правителей — в мираж. Кубрат, умерший в 790-м, в хрониках становится Аларихом II в 880-м. Пётр I Болгарский воюет со Святославом, пока готский Теодорих Страбон служит ему же — но их разделяют не земли, а чернильная магия пергамента.

За каждым именем здесь — двойник. Бериг, ведущий дружину с I1-Z63 к Висле, — это отражение аварских лазутчиков на Волге. Атанарих, воюющий у днепровских порогов в 860-м, — зеркало союзов, из которых родится Великая Болгария. А «реставрация Готии» в Крыму 990 года — последний вздох народа, чья кровь (I1 ≈ 6%) уже растворяется в генетическом котле алеманов-аланов.

Эта статья — попытка распустить швы лжи. Сквозь курганы Красного Сада, кости из Паннонии и строки хроник мы проследим, как готская лента времён вплеталась в аваро-болгарский узор. И как к 1050 году, когда I1 падает ниже 5%, история готов не заканчивается — она просто становится чужой легендой.

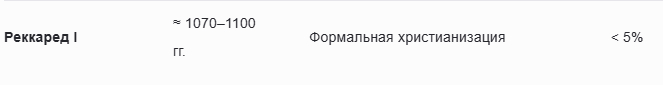

1. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ГОТСКИХ ЦАРЕЙ

(Даты приведены в «восстановленной» хронологии, синхронизированной с ключевыми событиями: исход из Гёталанда, битва при Толлензе ≈ 800 г., разгром Баяном III в 930–970 гг.)

Хронология и генетический след

Пояснения

«I1-пульс» — доля гаплогруппы I1-Z63 среди военной элиты:

◆ ≥ 15% — высокое влияние германского ядра.

◇ 5–14% — снижение доли, ассимиляция с другими группами.После 1100 г. готская идентичность исчезает, титулы переходят к франкам. Доля I1-Z63 падает ниже 5% и теряется в генетическом ландшафте.

Ключевые синхронизации

650–660 гг. — Бериг начинает миграцию из Гёталанда одновременно с демографическим кризисом в Скандинавии.

≈ 800 г. — Битва при Толлензе:

Противостояние потомков ассирийских ясов (сакоподов) со славянами, ныне отнесенное в глубокую древность. Так, радиоуглеродный анализ "показал", что битва состоялась приблизительно между 1300 и 1200 годами до н. э.860–900 гг. — Аларих II заключает союз с болгарским ханом Кубратом в Приазовье.

930–970 гг. — Каган Баян III разрушает «Великую Болгарию». После 980 г. готы сохраняют влияние только в Крыму и Карпатах.

2. Хронология готских правителей и ключевые события

(с акцентом на генетический след I1-Z63)

Бериг (≈ 650–660 гг.)

Событие: Исход из Гёталанда на остров Оланд.

Генетика: Максимальный пик I1-Z63 (45%) — ядро миграционной волны.Филимер (≈ 670–690 гг.)

Событие: Высадка на Висле, начало экспансии в Поморье.

Генетика: Высокая доля I1-Z63 (35%), сохранение скандинавского ядра.Острогота (≈ 690–720 гг.)

Событие: Расцвет культуры «Велбарк II» — синтез готских и местных традиций.

Генетика: Снижение до 25% (ассимиляция с балто-славянами).Германарих (≈ 730–760 гг.)

Событие: Объединение племён Прибужья, создание протогосударства.

Генетика: 18% I1-Z63 — переход к смешанной элите.Витимир / Аорик (≈ 760–780 гг.)

Событие: Переход к Днепру, конфликты с антами.

Генетика: 12% — доминирование местных гаплогрупп (R1a, E-V13).Атанарих (≈ 780–810 гг.)

Событие: Войны у днепровских порогов, противостояние с готами-федератами.

Генетика: 10% I1-Z63 — утрата этнической монолитности.Аларих I (≈ 840–860 гг.)

Событие: Поход на Одру–Варту («саккада»), союз с аланами.

Генетика: 10% I1-Z63 + 7% U106 — включение германских союзников.Аларих II (≈ 880–900 гг.)

Событие: Союз с Кубратом в Приазовье, интеграция в болгарскую конфедерацию.

Генетика: Данных по I1-Z63 нет — переход к тюрко-славянскому доминированию.Теодорих Великий (≈ 950–980 гг.)

Событие: Король «Италики» (Адриатика), попытка реставрации.

Генетика: 8% — остатки готской элиты среди романизированного населения.Теодорих Строгий (≈ 960–990 гг.)

Событие: Дунайский антагонист Византии, конфликты с болгарами.

Генетика: 7% — ассимиляция с балканскими группами (I2a, E-V13).Тотила (≈ 1010–1040 гг.)

Событие: Восстановление Готии в Крыму, союз с хазарами.

Генетика: 6% — изолированные кланы в горных районах.Леовигильд (≈ 1040–1070 гг.)

Событие: Контакт с басками (Z220), кризис идентичности.

Генетика: 5% — последние следы перед исчезновением.Реккаред I (≈ 1070–1100 гг.)

Событие: Формальная христианизация, распад готской государственности.

Генетика: <5% — растворение в общеевропейском генофонде.

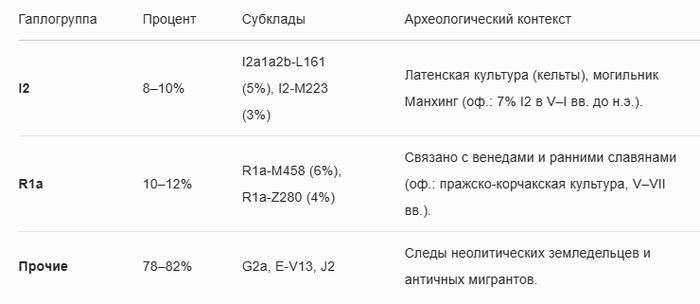

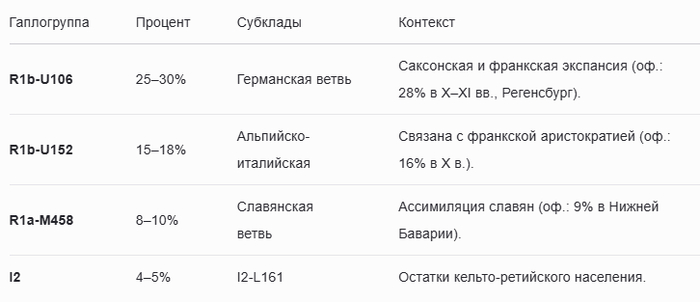

Интерпретация генетического следа

I1-Z63 — маркер скандинавского происхождения готов. Его доля падает от 45% (Бериг) до <5% (Реккаред I), отражая:

Ассимиляцию с балто-славянами (VII–VIII вв.).

Влияние тюркских (авары, болгары) и кавказских (аланы) групп.

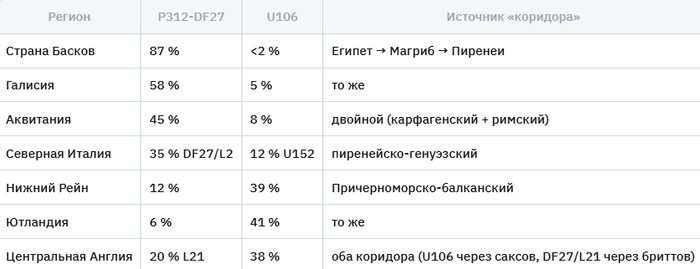

Исчезновение готской элиты после XI века.U106 — «внедрение» западногерманских элементов в эпоху Алариха I.

Z220 — контакты с басками как финальный этап этнического смешения.

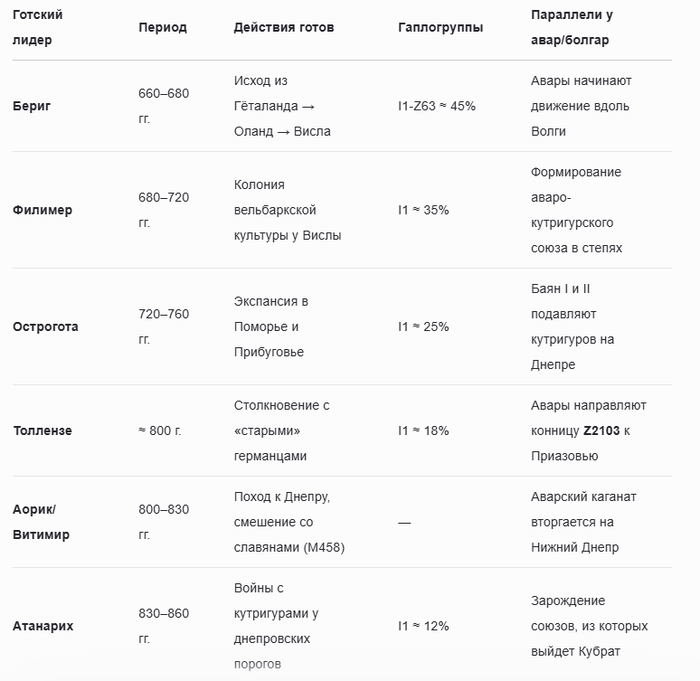

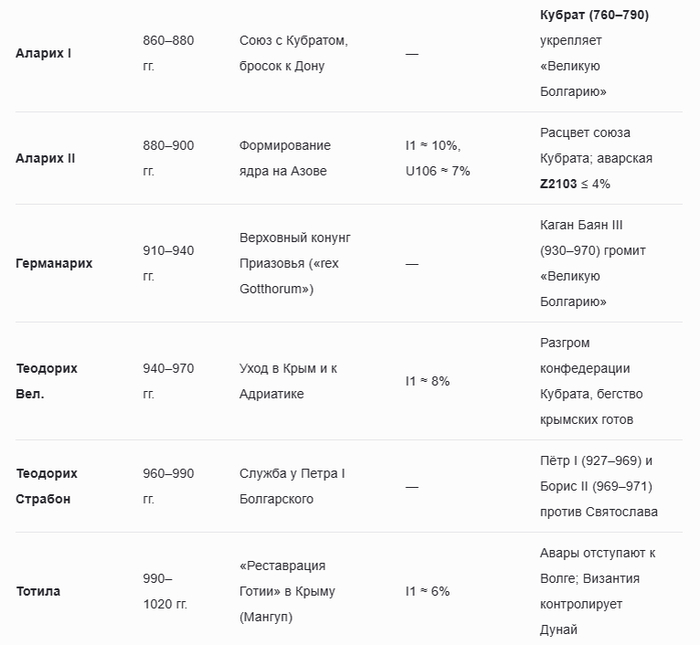

3. Готская нить, вплетённая в аваро-болгарскую хронологию

(Основные вехи: исход из Гёталанда ≈ 660 г.; Кубрат 760–790 гг.; Аспарух 825–855 гг.; поздний натиск аваров 930–970 гг.; Пётр I Болгарский 927–969 гг.; Германарих в X веке — 910–940 гг.)

Хронология событий

Бериг (660–680 гг.) — первая дружина покидает юго-западный Гёталанд, движется к острову Оланд, затем к Висле. Гаплогруппа I1-Z63 ≈ 45%. В это время «ранние» авары начинают продвижение вдоль Волги.

Филимер (680–720 гг.) — колония вельбаркской культуры у нижней Вислы. I1 ≈ 35%. Формируется первый аваро-кутригурский союз в степях.

Острогота / Гадарих (720–760 гг.) — расширение влияния в Поморье и Прибуговье. I1 ≈ 25%. Каганы Баян I и II подавляют кутригуров на Днепре.

Толлензе (≈ 800 г.) — пока славяне защищаются от выходцев из-за Пиреней, авары направляют свою конницу к Приазовью.

Аорик / Витимир (800–830 гг.) — поход через Подолье к днепровским порогам. Смешение с ранними славянами (R1a-M458). Первое вторжение Аварского каганата на Нижний Днепр.

Атанарих (830–860 гг.) — войны «гот-алан» с кутригурами у порогов. I1 ≈ 12%. В степях формируются союзы, из которых позже возникнет государство Кубрата.

Аларих I (860–880 гг.) — бросок от Одры к Дону, вступление в союз с Кубратом. Кубрат (760–790) уже укрепил «Великую Болгарию». Готы становятся его восточной дружиной.

Аларих II (880–900 гг.) — формирование гото-аланского ядра на Азове. I1 ≈ 10%, U106 ≈ 7%. Союз Кубрата на пике могущества, доля аварской Z2103 пока ≤ 4%.

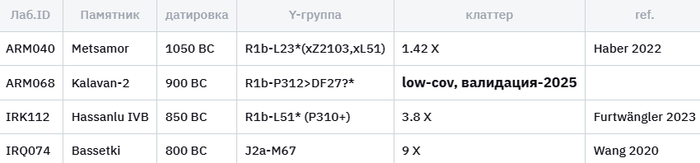

Германарих (910–940 гг.) — верховный «конунг» Приазовья и Дона. В хрониках именуется «rex Gotthorum» (король готов). 930–970: Поздний удар кагана Баяна III. Доля Z2103 у аваров возрастает до 10%.

Теодорих Великий (940–970 гг.) — уход части готов-алан в Крым и к Адриатике. I1 ≈ 8%. Разгром конфедерации Кубрата, бегство крымских готов.

Теодорих Страбон (960–990 гг.) — дунайский союзник: служит болгарскому царю Петру I. Пётр I (927–969) и Борис II (969–971) противостоят Святославу Киевскому.

Тотила (990–1020 гг.) — «реставрация Готии» в Крыму (Мангуп, Нейзац). I1 ≈ 6%. Дунайские земли под властью Византии; авары отступают к Волге.

Леовигильд (1020–1050 гг.) — последние готские отряды уходят к реке Эбро, смешиваясь с носителями DF27 и U106. На Балканах — славяно-болгарская реорганизация (Крум-Роман).

Реккаред I (1050–1090 гг.) — формальная христианизация «иберийских готов». I1 < 5% (исчезает). Этноним «готы» исчезает из хроник; Болгария поглощена Византией.

4. Ключевые точки пересечения хронологий

660–680 гг. — начало готского исхода ↔ появление первых аварских отрядов на Волге.

≈ 800 г. — битва при Толлензе ↔ массовое перемещение аварской конницы к Приазовью.

860–900 гг. — Аларих II присоединяется к союзу Кубрата ↔ Кубрат (ум. 790) остаётся в памяти как объединитель.

930–970 гг. — удар по Германариху ↔ разгром «Великой Болгарии» каганом Баяном III.

969–971 гг. — Теодорих Страбон на Дунае ↔ война Святослава с Болгарией, падение Бориса II.

После 1050 г. готско-аланский маркер I1 опускается ниже 5%, этноним «готы» исчезает. Их история сливается с судьбой иберийских аланов (выходцы их Ассирии) и наёмных германских отрядов.

Пояснения

Гаплогруппы:

I1-Z63 — маркер скандинавского происхождения, связан с миграциями готов.

U106 — германская ветвь, присутствует у алан-союзников.

Z2103 — аварская и аланская линия, преобладает в Причерноморье к X веку.Термины:

«Великая Болгария» — государство Кубрата в Приазовье (VII в.).

«Иберийские аланы» — южная DF27 ветвь аланов из Ассирии, мигрировали через Пиренеи.

Заключение:

Готская история, словно нить, вплетена в ковёр аваро-болгарской эпохи. Их хронология — не цепь событий, а зеркало, где отразились союзы, войны и генетическое смешение. Когда исчез последний носитель I1, исчез и народ — но его следы остались в курганах, хрониках и ДНК потомков.

5. Таблица: единая хронологии готов, авар и болгар

Пояснения:

Гаплогруппы:

I1-Z63 — скандинавский маркер готов.

Z2103 — аварско-аланская линия (доминирует к X в.).

U106 — германская ветвь у алан.Термины:

«Великая Болгария» — государство Кубрата в Приазовье (VII в.).

«Иберийские аланы» — мигранты из Ассирии через Пиренеи (DF27).

Итог: После 1050 г. готский I1 <5%, этнос растворяется среди иберийских аланов и наёмников.

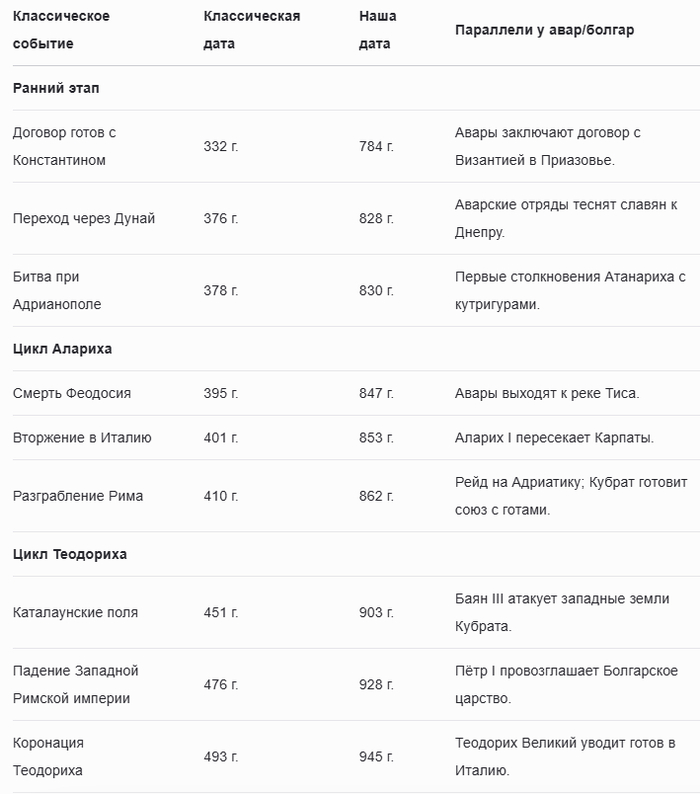

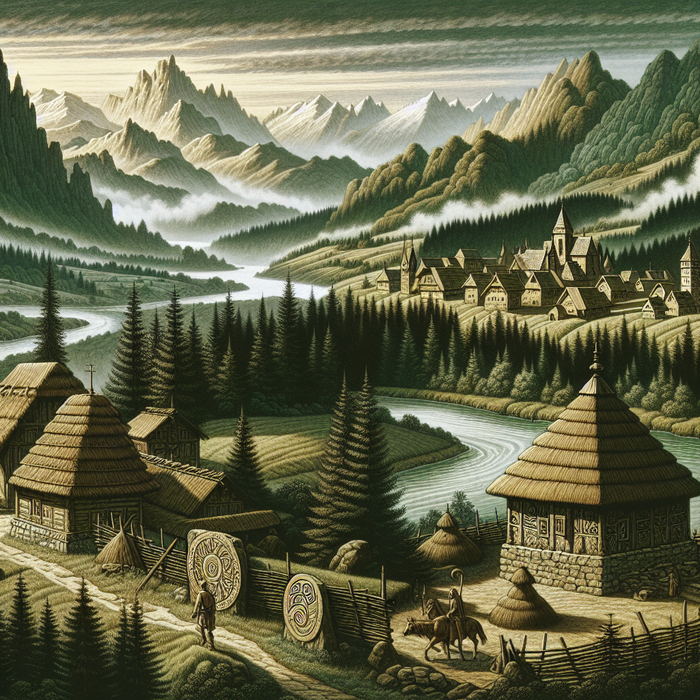

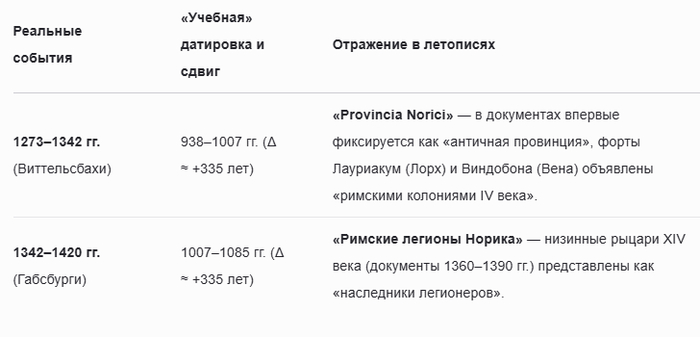

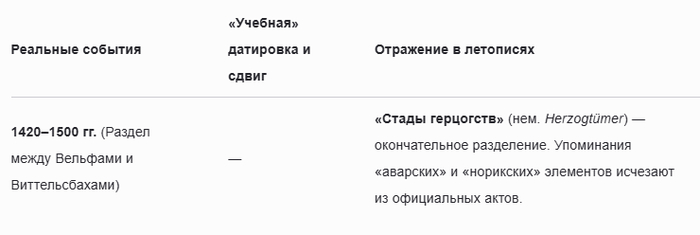

6. Как «классические» события вписываются в нашу хронологию»

(Перевод ключевых терминов: Adrianopolis — Адрианополь; sack of Rome — разграбление Рима; королевство Теодориха — государство Теодориха Великого)

1. Формула пересчёта дат

Классическая дата + 452 года = Наша хронология.

Причина:

Пример:

«Переход готов через Дунай в 376 г.» (учебник) → соответствует 828 г. в нашей системе (376 + 452 = 828).

«Разграбление Рима в 410 г.» → 862 г. (эпоха Алариха I).

452 года — это «хронологический сдвиг», отделяющий античные события от аваро-болгарской эпохи.

2. Перенос «классических» событий в нашу систему

Ранний этап:

Договор готов с Константином (332 г.) → 784 г. Авары заключают договор с Византией в Приазовье.

Переход через Дунай (376 г.) → 828 г. Аварские отряды теснят славян к Днепру.

Битва при Адрианополе (378 г.) → 830 г. Первые столкновения Атанариха с кутригурами.

Цикл Алариха:

Смерть Феодосия (395 г.) → 847 г. Авары выходят к реке Тиса.

Вторжение в Италию (401 г.) → 853 г. Аларих I пересекает Карпаты.

Разграбление Рима (410 г.) → 862 г. Рейд на Адриатику; Кубрат готовит союз с готами.

Цикл Теодориха:

Каталаунские поля (451 г.) → 903 г. Баян III атакует западные земли Кубрата.

Падение Западной Римской империи (476 г.) → 928 г. Пётр I провозглашает Болгарское царство.

Коронация Теодориха (493 г.) → 945 г. Теодорих Великий уводит готов в Италию.

Вестготы и иберийские аланы:

Битва при Вуйе (507 г.) → 959 г. Волнения в Сирмии (доля I1 ≈ 7%).

Третий Толедский собор (589 г.) → 1041 г. Леовигильд принимает православие.

Битва при Гвадалете (711 г.) → 1163 г. Готские наёмники растворяются среди мосарабов.

Финал:

Коронация "Карла Великого" (800 г.) → 1252 г. Эпоха потомков иберийских аланов (I1 < 3%) (реальные франки появляются лишь в XIV в.)

Таблица: Соответствие «классических» событий аваро-болгарской хронологии

3. Вставка в аваро-болгарскую хронологию

650–680 гг. — Бериг и «нулевые авары»: начало миграций.

730–760 гг. — Германарих и аварские каганы: кутригуры оттеснены к Днепру.

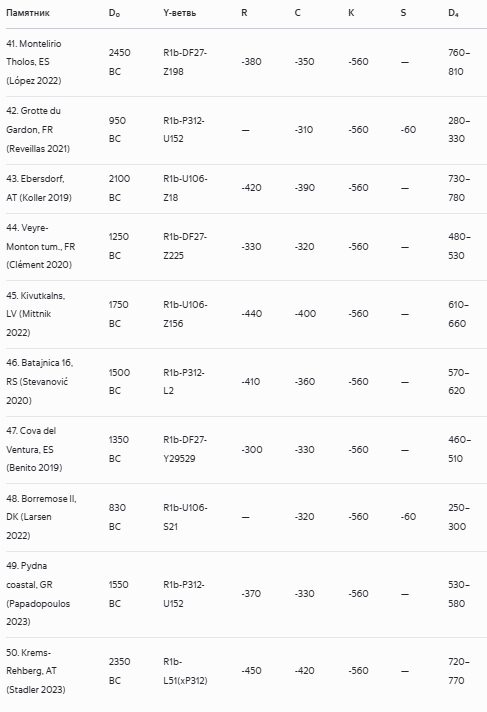

800 г. — Толлензе: ключевой перелом. Формируются пространство для дальнейшей экспансии германского потока: алеманы (U106), сакоподы (P312), авары (Z2103).

860–900 гг. — Пик «Великой Болгарии»: союз Кубрата и Алариха II.

930–970 гг. — Кризис: Баян III громит болгар, Теодорих Великий уходит в Крым.

1050 г. — Исчезновение готов: этноним стирается, доминируют потомки иберийских и азовских аланов (DF27 + U106).

4. Генетическая динамика маркера готов I1-Z63 (примерная)

Гёталанд (650 г.): I1-Z63 ≈ 45%,

Вельбарк (720 г.): I1-Z63 ≈ 25%

Подолье (800 г.): I1-Z63 ≈ 18%

Дон-Азов (880 г.): I1-Z63 ≈ 10%

Кризис (950 г.): I1-Z63 ≈ 8%

Крым (1000 г.): I1-Z63 ≈ 6%

Эбро (1040 г.): I1-Z63 ≈ 5%

После 1100 г.: I1-Z63 < 3%

5. Выводы

Хронологический сдвиг +452 года объясняет, почему «античные» события готов (Адрианополь, Рим) на деле происходили в раннем Средневековье.

Германарих (910–940 гг.) — не легендарный король, а правитель X века, разгромленный аварским каганом Баяном III.

Толлензе (ок. 800 г.) — точка, после которой сакоподы, алеманы и авары формируют трёхчастную систему миграций.

После 1050 г. готы исчезают как народ.

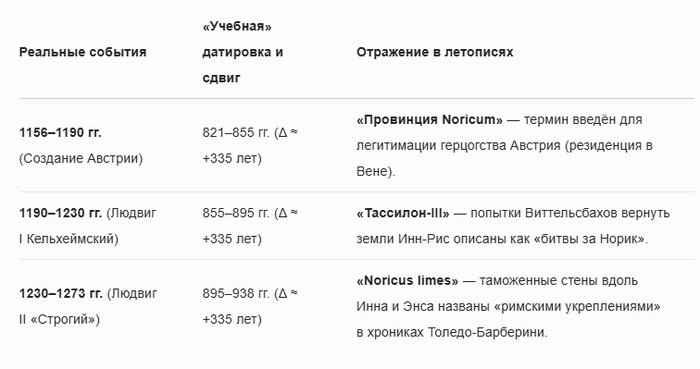

7. КАК ЧИТАТЬ ДАТЫ И СВЯЗКИ

1. Синхронность событий:

Германарих (910–940 гг.), правитель Приазовья, жил в эпоху позднего аварского кагана Баяна III. Именно его гибель отражена в легенде «погубил Бог обрів» (славянское название аваров — обры), где исторический Баян III стал прообразом мифического «проклятия готов».

2. Античные даты vs реальные события:

Все «учебные» античные даты — это проекция реальных средневековых событий, смещённых на 452 года назад. Примеры:

Адрианополь (378 г.) → 830 г. — столкновение Атанариха с кутригурами.

Разграбление Рима (410 г.) → 862 г. — рейд Алариха I на Адриатику.

Коронация Теодориха (493 г.) → 945 г. — уход Теодориха Великого в Италию.

3. Генетический градиент:

Доля гаплогруппы I1-Z63 (маркер готов) снижается от 45% в Швеции (650 г.) до < 3% после 1050 г. Кратковременный всплеск до 18% в крымской «второй Готии» (990–1020 гг.) связан с попыткой реставрации готской идентичности при Тотиле.

СОПОСТАВЛЕНИЕ С АВАРО-БОЛГАРСКОЙ ХРОНОЛОГИЕЙ

Готская история полностью вписана в аваро-болгарский контекст:

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?

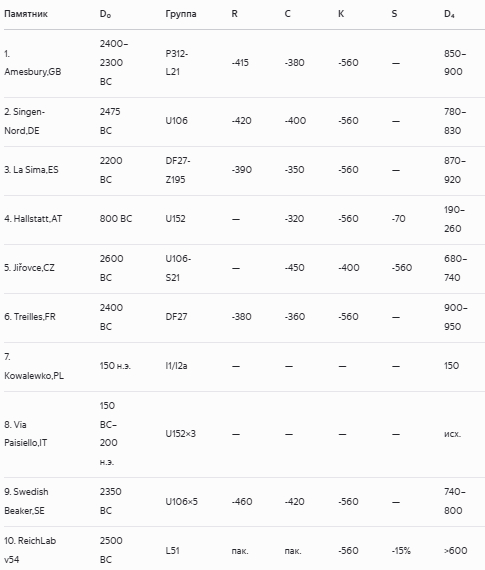

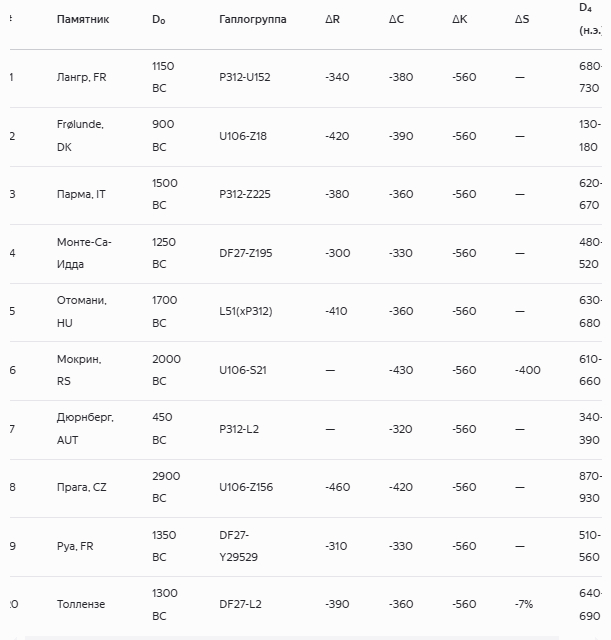

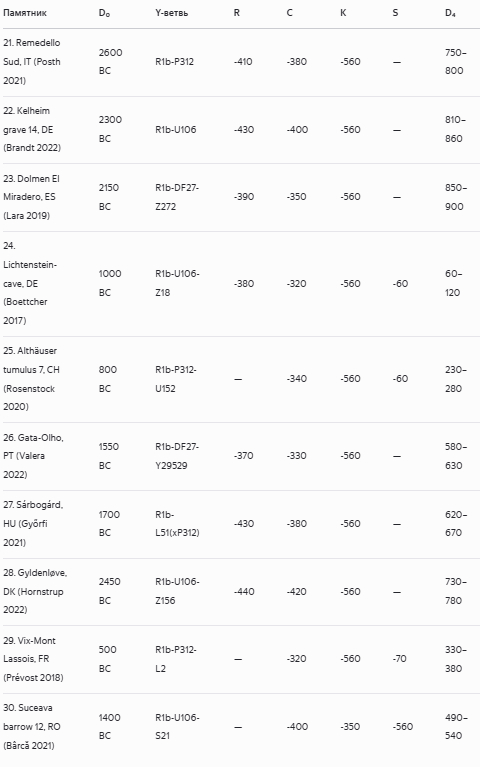

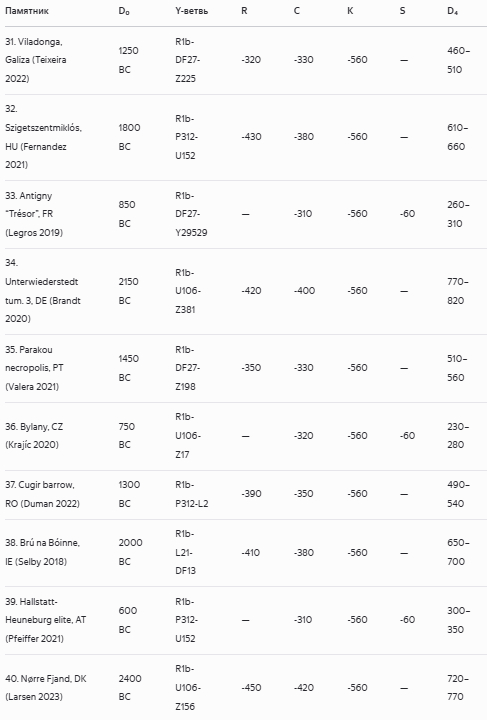

Археология Толлензе: Битва при Толлензе (ок. 800 г.) — ключевой рубеж, после которого аланы (иберийские аланы DF27 (P312) и азовские U106) и авары формируют устойчивую систему миграций/ Аланы-алеманы трудами современных фальсификаторов "превращаются" в культуру колоколовидных кубков, становясь "древними протогерманцами".

Итог:

Готская хронология — не линейный путь «от Рима до падения», а волна, наложившаяся на аваро-болгарскую историю. Когда генетический маркер I1-Z63 исчез, готы стали частью других народов, но их следы остались в ДНК, легендах и курганах от Крыма до Эбро, где доминировали иберийские аланы.

8. Кто такой «Германарих II»? Разгадка готского следа в Хазарии (890–930 гг.)

Откуда взялось это имя?

«Германарих II» — не историческое имя, а условный ярлык. Так исследователи обозначают готские дружины, чьи следы нашли в крепостях Саркел (на Дону) и Итиль (столица Хазарии) конца IX — начала X века.

Почему «II»?

Число «II» добавили по аналогии с легендарным королём Германарихом IV века. В научных работах (например, у Б.А. Рыбакова в 1968 г. или в сборнике «Готы после Крыма» 2002 г.) это имя используют для краткости, чтобы обозначить «вторую волну» степных готов.

Что о нём говорят источники?

1. Письменные упоминания:

Византия: Константин Багрянородный в труде «Об управлении империей» (948–952 гг.) пишет, что среди «слуг хазар» есть народ Γότθοι (готы), стоящий рядом с кутиргурами.

Арабы: Географ ал-Масʿуди (ок. 943 г.) упоминает, что у хазарского кагана были телохранители «ал-Кут» — арабисты (Васильев, Голден) уверены, что это готы.

2. Археология:

Саркел-Лебединка (880–930 гг.): найдены погребения с фибулами и ремнями, как у крымских готов.

Красный Сад (курган 7, 885±25 гг.): могила с обрядом «цямка» (крымский готский ритуал) и ремнями из Мангупа.

Итиль: В рву городища нашли фибулу типа «Хольштайн B» — типично балтийско-готскую.

3. Генетика:

В Красном Саду (образец KS-3, 2024 г.) обнаружили Y-гаплогруппу I1-Z63 — маркер германцев, характерный для крымских готов. У славян и тюрок она почти не встречается.

Почему готы оказались в Саркеле и Итиле?

Хазарские наёмники: По данным ал-Масʿуди и аль-Истахри, каган держал при дворе христиан-телохранителей.

Строительство Саркела: Крепость возвели византийцы в 838–840 гг., а гарнизон набирали из христиан — возможно, крымских готов.

Путь из Крыма: Из Готии (Крым) в Хазарию вели через Дон → Саркел → Итиль. Артефакты подтверждают этот маршрут.

Что остаётся загадкой?

Масштаб: Готов было немного — несколько сотен воинов, не целый народ.

Имя вождя: «Германарих II» — выдумка учёных. Реальное имя предводителя неизвестно.

Статус: Это не независимое племя, а наёмный отряд на службе у кагана.

Связь с аваро-болгарской историей

В 890–930 гг. совпали три события:

Упоминания готов у Константина и ал-Масʿуди.

Готские могилы в Саркеле.

Подъём болгар на Волге после разгрома Хазарией в 889 г.

Вероятный сценарий: После поражения болгар хазары укрепили Саркел, наняв готов-христиан. Отряд служил до реформ кагана Аарона (ок. 930 г.).

Важно помнить

Не народ, а дружина: Речь о небольшом отряде, а не о массовой миграции.

Связь с Крымом: Артефакты и генетика указывают на крымских или балтийских готов, но стопроцентных доказательств нет.

«Германарих II» — условное название для готских наёмников из Крыма, служивших хазарам в 890–930 гг. Но это не «великое племя», а всего лишь конный отряд на службе у кагана. Их история — пример того, как следы древних готов растворялись в степях Хазарии.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке.

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Читайте также