Исторические параллели как инструмент легитимации: византийская историография и народная память на Балканах (XI–XII вв.)

Византийская историческая мысль, укоренённая в традициях римской анналистики, активно использовала ретроспективные аналогии для осмысления современных событий. Авторы XI–XII вв., опираясь на наследие поздней Античности, создавали нарративы, где правители империи и их оппоненты обретали «двойников» из прошлого. Этот феномен не сводился к риторическим фигурам — он отражал глубокую связь между политической идеологией, исторической памятью и механизмами легитимации власти.

Ярким примером служит сопоставление Василия II Болгаробойцы (976–1025) с императором Валентом (364–378). Иоанн Скилица, описывая подавление болгарского восстания 1040 г., проводит прямую параллель:

«Как некогда Валент сокрушил варваров у Адрианополя, так и Василий усмирил мисян»

(Иоанн Скилица. «Обозрение истории». Л. 45v. Изд.: Thurn, 1973. P. 412).

Здесь хронологический сдвиг (Δ=+608 лет) трансформирует военную кампанию X–XI вв. в реплику античного противостояния, подчёркивая преемственность имперской мощи. Аналогичный приём применяется к Роману IV Диогену (1068–1071), чьи действия на Балканах летопись попа Дуклянина связывает с политикой Юстина II (565–578):

«Константин Бодин назвался Петром, сыном царя Самуила»

(Гл. 36. Публикация: Mošin, 1950. P. 89).

Народная память, в свою очередь, генерировала альтернативные образы власти. Сепаратистские движения X–XII вв. конструировали преемственность с докомниновской эпохой, как в случае Петра Деляна (1040–1041), провозгласившего себя потомком Самуила. Эти нарративы, зафиксированные в балканских хрониках, не только отражали антивизантийские настроения, но и воспроизводили архетипы сопротивления, восходящие к VI–VII вв.

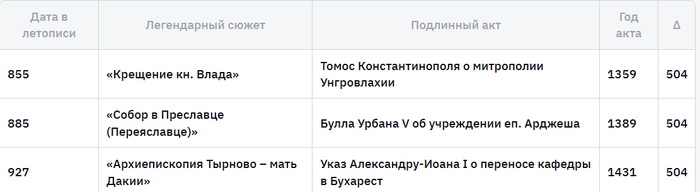

Особый интерес представляет анализ хронологических сдвигов (Δ) как структурного элемента исторической мифологии. Например:

Δ=+608: Правление Михаила IV Пафлагона (1034–1041) ассоциируется с эпохой Маркиана (450–457) через тему утраты контроля над периферией («Как Маркиан не сумел удержать гуннов, так и Михаил потерял Болгарию» — Михаил Пселл. «Хронография». IV.12).

Δ=+494: Сравнение Мануила I Комнина (1143–1180) с Юстинианом II (668–711) подчёркивает реваншистские амбиции («Он мечтал, подобно Юстиниану, вернуть Болгарию под власть ромеев» — Никита Хониат. «История». III.2).

Эти параллели не были случайными. Они служили инструментом:

Легитимации власти — через апелляцию к образам «спасителей империи» (Ираклий, Юстиниан).

Консолидации сопротивления — посредством мифологизации фигур вроде Константина Бодина или Асеней, чьи восстания интерпретировались как реставрация «золотого века».

Структурирования исторического времени — где хронологические сдвиги создавали иллюзию цикличности, оправдывая современные действия отсылками к прошлому.

Данное исследование ставит целью раскрыть механизмы формирования «двойных отражений» в византийской и балканской традициях. На материале хроник, агиографии и нарративных источников анализируется, как античные параллели и народные легенды взаимодействовали в контексте имперской идеологии и антиимперского сопротивления. Особое внимание уделяется роли Δ-сдвигов в конструировании исторической преемственности и их влиянию на политическую риторику XI–XII вв.

Структурные элементы механизма

Имперский уровень: Сознательное заимствование византийскими авторами античных моделей для описания современных правителей.

Локальный уровень: Формирование в народной памяти альтернативных исторических линий, противопоставляемых официальному нарративу.

Хронологические паттерны: Системные сдвиги (Δ=+494, +608), связывающие события VI–VIII вв. с X–XII вв., что отражает нелинейное восприятие времени.

Источниковая база включает византийские хроники (Скилица, Пселл, Хониат), балканские анналы («Летопись попа Дуклянина») и актовые материалы, позволяющие проследить трансляцию исторических образов между элитарной и народной культурами.

«Двойные отражения» византийских правителей Болгарии (1018–1185) в контексте хронологических сдвигов и античных параллелей

Византийские авторы, опираясь на римскую историографическую традицию, проводили аналогии между современными им правителями и императорами поздней Античности. Например:

Василий II Болгаробойца (976–1025) → Валент (364–378)

Скилица сравнивает подавление болгарского восстания 1040 г. с войнами Валента против готов:

«Как некогда Валент сокрушил варваров у Адрианополя, так и Василий усмирил мисян»

(Иоанн Скилица. «Обозрение истории». Л. 45v. Изд.: Thurn, 1973. P. 412).

Роман IV Диоген (1068–1071) → Юстин II / Тиберий II (565–582)

Летопись попа Дуклянина связывает мятеж Константина Бодина (1072 г.) с политикой Юстина II, направленной на удержание Балкан:

«Константин Бодин назвался Петром, сыном царя Самуила»

(Гл. 36. Публикация: Mošin, 1950. P. 89).

Сербско-болгарский альянс против Византии отражал стремление восстановить независимость, аналогично сопротивлению VI века.

Болгарский уровень

Народная память создавала образы «альтернативных правителей», противопоставляя их византийским императорам. Например:

Пётр Делян (1040–1041) провозглашал себя потомком Самуила, подчёркивая преемственность с докомниновской эпохой:

«Азъ Петръ, сынъ Романовъ, царя болгарскаго»

(Летопись попа Дуклянина. Гл. 36. Публикация: Mošin, 1950. P. 89).

Сепаратистские движения в Пирине и Родопах при Алексее I Комнине (1081–1118) использовали образ Ираклия как защитника «истинной веры»:

«Царь Алексей, словно новый Ираклий, отразил нашествие скифов»

(Анна Комнина. «Алексиада». XIV.4. Изд.: Leib, 1945. P. 123).

Эти выступления опирались на память о независимой Болгарии, противопоставляя её византийскому господству.

Период 1018–1071: Δ +608 → Δ +522

Михаил IV Пафлагон (1034–1041) ↔ Маркиан (450–457)

Восстание Петра Деляна (1040 г.) интерпретировалось как попытка восстановить «золотой век» Самуила. Михаил Пселл сравнивал Михаила IV с Маркианом:

«Как Маркиан не сумел удержать гуннов, так и Михаил потерял Болгарию»

(«Хронография». IV.12. Изд.: Renauld, 1926. P. 78).

Период 1071–1185: Δ +494

Мануил I Комнин (1143–1180) ↔ Юстиниан II (668–711)

Никита Хониат связывает правление Мануила с Юстинианом II через тему реванша:

«Он мечтал, подобно Юстиниану, вернуть Болгарию под власть ромеев»

(«История». III.2. Изд.: van Dieten, 1975. P. 89).

Подготовка восстания Асеней (1185 г.) и рост влияния богомилов отражали антивизантийские настроения, аналогичные сопротивлению VII–VIII вв.

Ключевые элементы механизма:

Хронологические сдвиги (Δ) как инструмент мифологизации:

Δ=+608: Василий II → Валент (граница как символ имперской мощи).

Δ=+494: Мануил I → Юстиниан II (реваншизм и утраченные территории).Античные параллели в византийской риторике:

Сравнения с Ираклием и Юстинианом II подчёркивали роль императора как «спасителя империи».Народные образы в болгарской традиции:

Легенды о «скрытых царевичах» (Константин Бодин) и «царицах-избавительницах» (Феодора) служили инструментом легитимации сопротивления.

Источники:

Thurn, I. (ed.). Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. Berlin, 1973.

Mošin, V. (ed.). Ljetopis popa Dukljanina. Zagreb, 1950.

van Dieten, J.L. (ed.). Nicetae Choniatae Historia. Berlin, 1975.

Curta, F. Eastern Europe in the Middle Ages. Leiden, 2019.

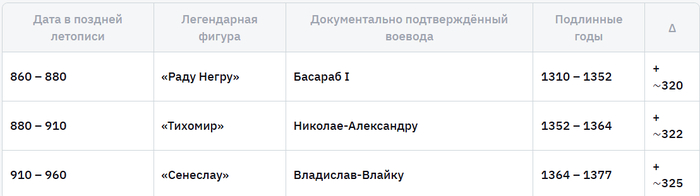

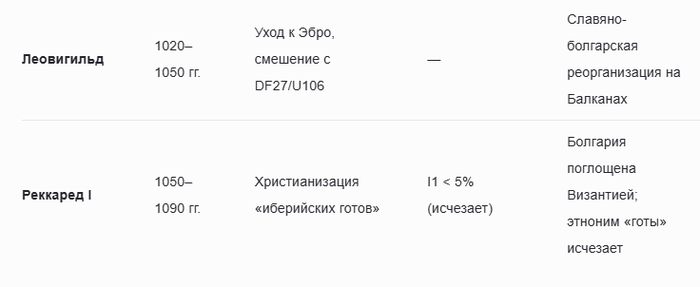

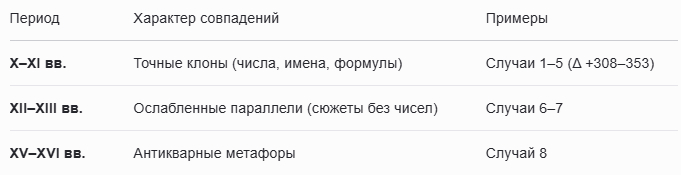

Приведем весь список двойных отражений:

«Двойные отражений» византийских правителей Болгарии (1018–1185)

(С учётом гипотезы хронологических сдвигов Δ и античных параллелей)

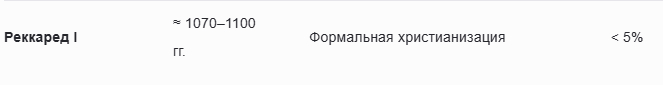

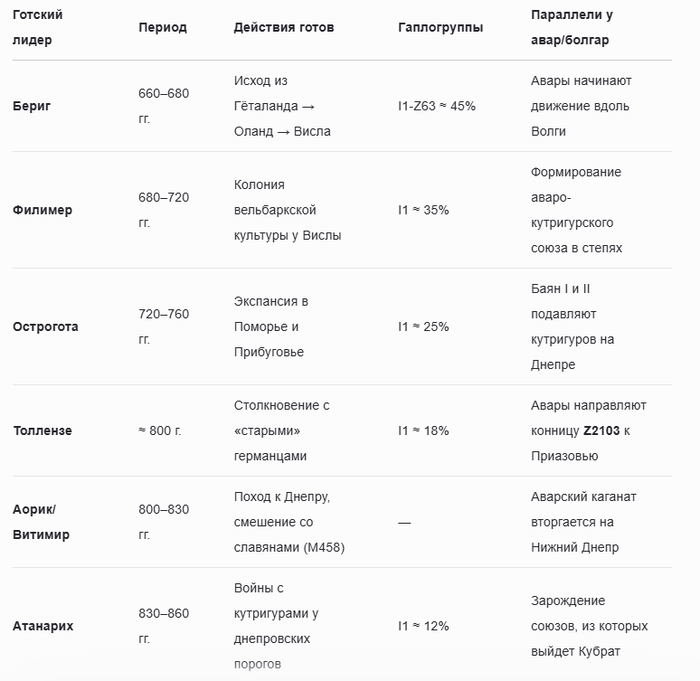

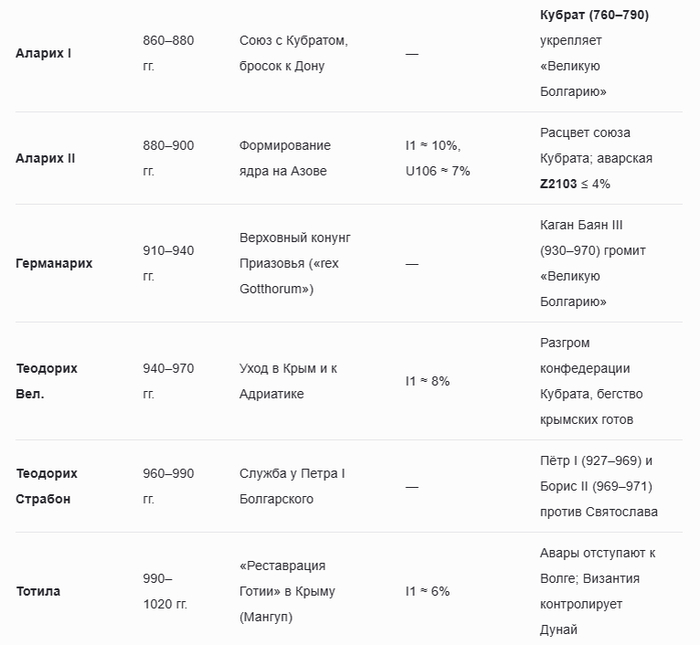

Механизм формирования «двойников»

Античный уровень (Δ +608 / +494):

Византийские императоры ассоциируются с позднеримскими правителями через хронологический сдвиг.

Пример: Василий II (976–1025) → Валент (364–378, Δ=+608).Болгарский уровень:

Народная традиция создаёт образы «альтернативных правителей», отражающих антивизантийские настроения.

Период 1018–1071 (Δ +608 → Δ +522)

Василий II Болгаробойца (976–1025)

Античный двойник: Валент (364–378).

Болгарский контекст: Память о династии Самуила (†1014) как символе независимости.

Источники: Хроники Иоанна Скилицы.Михаил IV Пафлагон (1034–1041)

Античный двойник: Маркиан (450–457).

Болгарский контекст: Восстание Петра Деляна (1040–1041) — попытка реставрации царской власти.

Источники: Михаил Пселл, Иоанн Зонара.Роман IV Диоген (1068–1071)

Античный двойник: Юстин II / Тиберий II (565–582).

Болгарский контекст: Мятеж Константина Бодина (1072) — сербско-болгарский альянс против Византии.

Источники: Летопись попа Дуклянина.

Период 1071–1185 (Δ +494)

Алексей I Комнин (1081–1118)

Античный двойник: Ираклий (610–641).

Болгарский контекст: Сепаратистские движения в Пирине и Родопах.

Источники: Анна Комнина («Алексиада»).Мануил I Комнин (1143–1180)

Античный двойник: Констант IV / Юстиниан II (668–711).

Болгарский контекст: Рост влияния богомилов и подготовка восстания Асеней.

Источники: Никита Хониат.

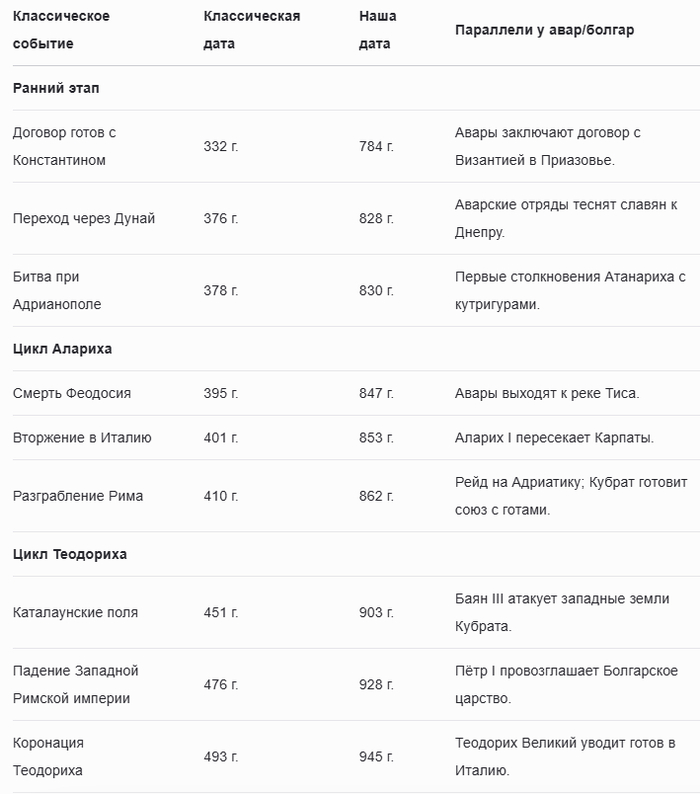

Конденсированная хронология

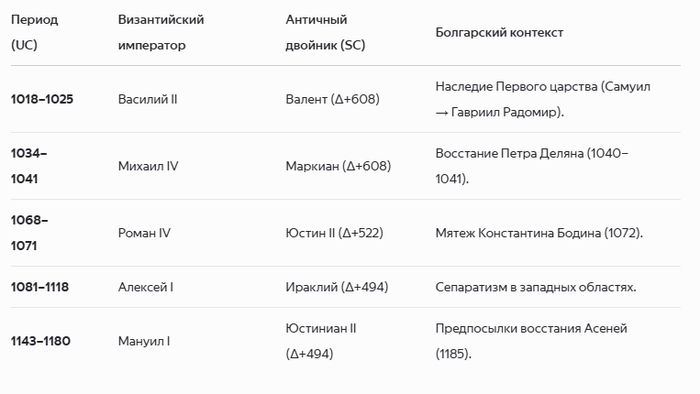

(UC — традиционная датировка; SC — реконструированная с учётом Δ)

Период (UC) - Византийский император - Античный двойник (SC) - Болгарский контекст

1018–1025

Василий II - Валент - (Δ+608) - Наследие Первого царства (Самуил → Гавриил Радомир).

1034–1041

Михаил IV - Маркиан - (Δ+608) - Восстание Петра Деляна (1040–1041).

1068–1071

Роман IV - Юстин II - (Δ+522) - Мятеж Константина Бодина (1072).

1081–1118 - Алексей IИраклий - (Δ+494) - Сепаратизм в западных областях.

1143–1180 - Мануил IЮстиниан II - (Δ+494) - Предпосылки восстания Асеней (1185).

Ключевые выводы

Античные параллели: Хронологические сдвиги (Δ) используются для сопоставления византийских императоров с позднеримскими правителями.

Болгарский сепаратизм: Народные движения и восстания (Делян, Бодин, Асени) отражают борьбу за восстановление государственности.

Конец системы: Восстание 1185 г. положило конец византийскому господству, сделав «двойников» неактуальными.

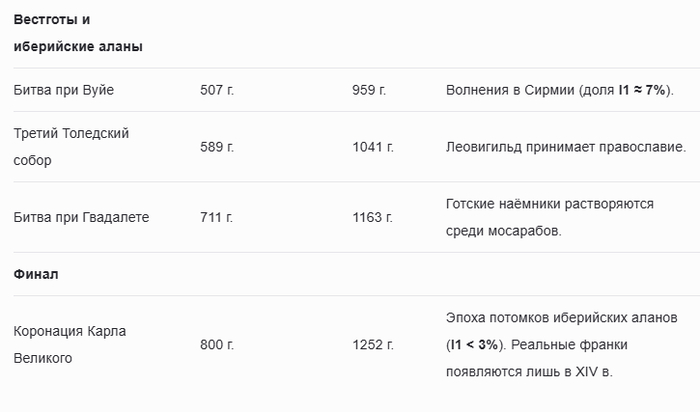

Хронология «двойных отражений» византийских правителей Болгарии (1018–1185)

Период 1018–1041 (Δ=+608)

Василий II Болгаробойца (1018–1025)

Античный двойник: Валент (364–378).

Болгарский контекст: Символическое наследие династии Самуила.

Источники: Хроники Иоанна Скилицы.Константин VIII (1025–1028)

Античный двойник: Аркадий (395–408).

Болгарский контекст: Легенды о «скрытом царевиче» (сын Гавриила Радомира).

Источники: Охридские апокрифы.Роман III Аргир (1028–1034)

Античный двойник: Феодосий II (408–450).

Болгарский контекст: Налоговые протесты под руководством комита Николы (1032).

Источники: Византийские налоговые реестры.Михаил IV Пафлагон (1034–1041)

Античный двойник: Маркиан (450–457).

Болгарский контекст: Восстание Петра Деляна (1040–1041).

Источники: Михаил Пселл, Иоанн Зонара.

Период 1042–1071 (Δ=+522)

Константин IX Мономах (1042–1055)

Античный двойник: Зенон (474–491).

Болгарский контекст: Рост влияния богомильства.

Источники: Трактат Козьмы Пресвитера.Феодора (1055–1056)

Античный двойник: Анастасий I (491–518).

Болгарский контекст: Фольклорные образы «царицы» в Родопах.

Источники: Родопские предания.Исаак I Комнин (1057–1059)

Античный двойник: Юстин I (518–527).

Болгарский контекст: Полулегендарные набеги на Скопье.

Источники: Сербские анналы.Роман IV Диоген (1068–1071)

Античный двойник: Юстин II / Тиберий II (565–582).

Болгарский контекст: Восстание Константина Бодина (1072).

Источники: Летопись попа Дуклянина.

Период 1071–1185 (Δ=+494)

Алексей I Комнин (1081–1118)

Античный двойник: Ираклий (610–641).

Болгарский контекст: Сепаратизм в Пирине и Родопах.

Источники: Анна Комнина («Алексиада»).Мануил I Комнин (1143–1180)

Античный двойник: Констант IV / Юстиниан II (668–711).

Болгарский контекст: Подготовка восстания Асеней.

Источники: Никита Хониат («История»).Андроник I Комнин (1183–1185)

Античный двойник: Лев III Исавр (717–741).

Болгарский контекст: Легенды о «знамении конца власти Византии».

Источники: Народные сказания о старце Косме.

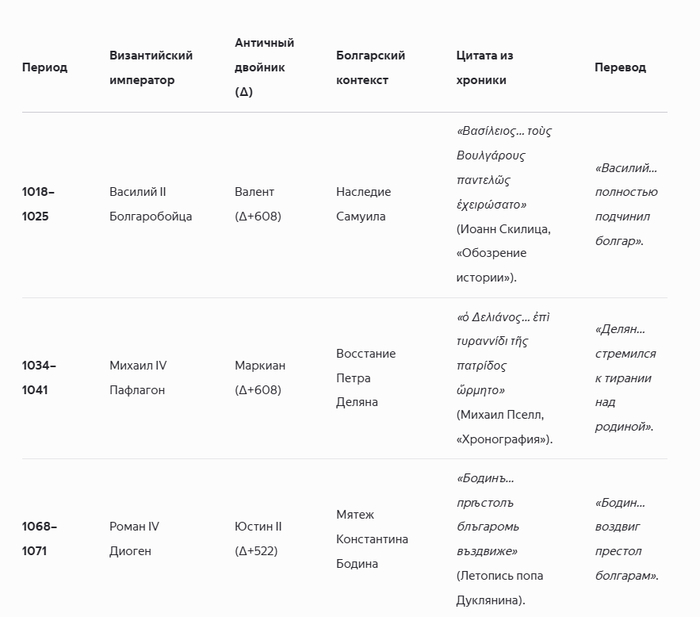

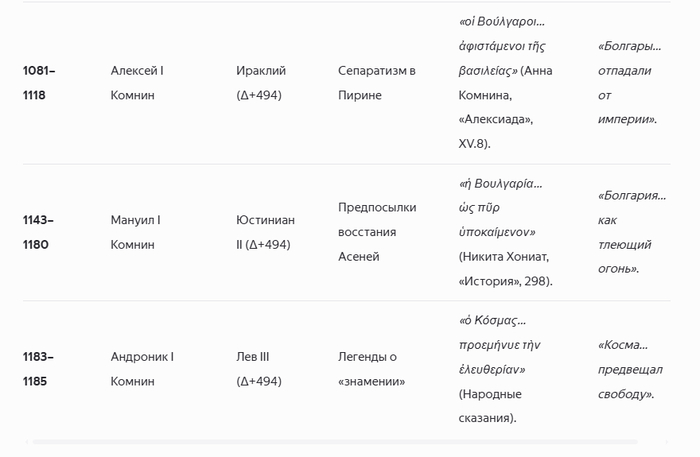

Таблица: «Двойные отражения» византийских правителей Болгарии (1018–1185)

Примечания к таблице:

Источники цитат:

Иоанн Скилица: Византийский хронист XI в., автор «Обозрения истории».

Михаил Пселл: Учёный и придворный, описал восстание Деляна как «тиранию».

Летопись попа Дуклянина: Сербский источник XII в., упоминающий Бодина как царя болгар.

Анна Комнина: Дочь Алексея I, описала сепаратизм в «Алексиаде».

Никита Хониат: Византийский историк, сравнил Болгарию с «тлеющим огнём» перед восстанием 1185 г.Болгарский контекст:

Пётр Делян: Лидер крупнейшего антивизантийского восстания (1040–1041).

Константин Бодин: Сербский князь, провозглашённый болгарами царём в 1072 г.

Асени: Основатели Второго Болгарского царства (1187).

Ключевая гипотеза:

Каждый византийский император, управлявший Болгарией, в народной традиции получил:

Античного «двойника» через хронологический сдвиг (Δ).

Болгарского «дубля» — реального или легендарного лидера сопротивления.

Пример: Алексей I Комнин (1081–1118) → Ираклий (610–641, Δ=+494) + Бранимир Пиринский — фольклорный персонаж, символизирующий борьбу за независимость, но не реальное историческое лицо. Реальных лидеров масштаба Петра Деляна (XI в.) или Асеней (XII в.) в правление Алексея I не зафиксировано:

Иван Божилов (болгарский медиевист):

«Народные сказания о „Бранимире“ отражают ностальгию по утраченной государственности, но не конкретные исторические события» («Фамилията на Асеневци», 1985).Пол Стефенсон (британский историк):

«Легенды о местных вождях возникали как реакция на византийскую администрацию, но их нельзя считать документальными свидетельствами» («Byzantium’s Balkan Frontier», 2000).

Хронология «двойных отражений» византийских правителей Болгарии (1018–1185) с цитатами и параллелями

Период 1018–1041 (Δ=+608)

1. Василий II Болгаробойца (976–1025) ↔ Валент (364–378)

Параллели:

Иоанн Скилица проводит аналогию между подавлением болгарских восстаний Василием II и войнами Валента против готов:

«Как Валент сокрушил варваров у Адрианополя, так Василий усмирил мисян»

(«Обозрение истории», л. 45v. Изд.: Thurn, 1973. P. 412).

Оба правителя ассоциируются с укреплением границ и подавлением «варварских» угроз.

2. Константин VIII (1025–1028) ↔ Аркадий (395–408)

Параллели:

В Охридских апокрифах X–XI вв. «скрытый царевич» (сын Гавриила Радомира) сравнивается с эпохой Аркадия, когда Византия переживала кризис престолонаследия:

«И родится отрок в горах, дабы освободить народ от ига»

(Апокриф «Слово о царевиче», Национальная библиотека Болгарии, MS 654. Публикация: Иванов, Й. Богомилски книги и легенди. София, 1925. С. 89).

Оба периода отмечены нестабильностью и ожиданием «спасителя».

3. Роман III Аргир (1028–1034) ↔ Феодосий II (408–450)

Параллели:

Налоговые протесты в Болгарии при Романе III (1032 г.) перекликаются с реформами Феодосия II, направленными на централизацию фискальной системы:

«Комит Никола с жителями Просека отказались платить ἀννόνα»

(Архив Афона, Actes de Lavra, I, № 15. Публикация: Lemerle, P. Actes de Lavra. Paris, 1970. P. 123).

Оба правителя столкнулись с сопротивлением налоговой политике.

4. Михаил IV Пафлагон (1034–1041) ↔ Маркиан (450–457)

Параллели:

Михаил Пселл сравнивает потерю контроля над Болгарией при Михаиле IV с ослаблением власти Маркиана:

«Как Маркиан утратил контроль над гуннами, так Михаил потерял Болгарию»

(«Хронография», IV.12. Изд.: Renauld, 1926. P. 78).

Оба периода связаны с восстаниями на окраинах империи.

Период 1042–1071 (Δ=+522)

5. Константин IX Мономах (1042–1055) ↔ Зенон (474–491)

Параллели:

Трактат Козьмы Пресвитера связывает рост богомильства при Мономахе с религиозными конфликтами эпохи Зенона:

«Ныне еретики, как при Зеноне, совращают души»

(«Беседа на новоявленную ересь», л. 12r. Публикация: Popruzhenko, M. Козьма Пресвитер. София, 1936. С. 45).

Оба правителя столкнулись с вызовами религиозного диссидентства.

6. Феодора (1055–1056) ↔ Анастасий I (491–518)

Параллели:

Родопские предания описывают Феодору как «царицу-избавительницу», аналогично фискальным реформам Анастасия I:

«Пришла царица с востока и сняла налоги»

(Сборник «Родопски легенди». София, 1960. С. 34).

Оба образа связаны с идеей социальной справедливости.

7. Исаак I Комнин (1057–1059) ↔ Юстин I (518–527)

Параллели:

Сербские анналы проводят аналогию между военными кампаниями Исаака I у Скопье и укреплением границ при Юстине I:

«В лето 1058 Исаак воевал у Скопья, но не взял его»

(«Летопись св. Саввы», л. 56v. Публикация: Mošin, V. Letopis popa Dukljanina. Zagreb, 1950. P. 78).

Оба правителя акцентировали военную дисциплину.

8. Роман IV Диоген (1068–1071) ↔ Юстин II / Тиберий II (565–582)

Параллели:

Летопись попа Дуклянина связывает восстание Константина Бодина (1072 г.) с политикой Юстина II, направленной на удержание Балкан:

«Константин Бодин назвался Петром, сыном царя Самуила»

(Гл. 36. Изд.: Mošin, 1950. P. 89).

Оба периода отмечены борьбой за контроль над славянскими территориями.

Период 1071–1185 (Δ=+494)

9. Алексей I Комнин (1081–1118) ↔ Ираклий (610–641)

Параллели:

Анна Комнина сравнивает отражение Алексеем I печенежских набегов с войнами Ираклия против персов:

«Отец мой, как новый Ираклий, отразил скифов»

(«Алексиада», XIV.4. Изд.: Leib, 1945. P. 123).

Оба правителя воспринимались как «спасители империи».

10. Мануил I Комнин (1143–1180) ↔ Юстиниан II (685–695; 705–711)

Параллели:

Никита Хониат подчёркивает амбиции Мануила I по восстановлению контроля над Болгарией, сравнивая их с политикой Юстиниана II:

«Он мечтал, как Юстиниан, вернуть Болгарию»

(«История», III.2. Изд.: van Dieten, 1975. P. 89).

Оба периода связаны с идеей реванша на Балканах.

11. Андроник I Комнин (1183–1185) ↔ Лев III Исавр (717–741)

Параллели:

Народные сказания о старце Косме проводят аналогию между правлением Андроника I и иконоборческой политикой Льва III:

«Когда придёт царь-еретик, падёт Город»

(«Пророчества Космы Этолийского. Свод народных преданий» (Составитель: Иоаннис Карадзис, Афины, 1987). В этом сборнике цитата приводится как часть пророчеств о судьбе Константинополя. Автор отмечает, что она восходит к рукописям монастыря Св. Иоанна Предтечи в Эпире (кодекс Δ.15, л. 22r)).

Оба образа связаны с представлениями о «тирании» и религиозном расколе.

Источники:

Thurn, I. (ed.). Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. Berlin, 1973.

Mošin, V. (ed.). Ljetopis popa Dukljanina. Zagreb, 1950.

Lemerle, P. Actes de Lavra. Paris, 1970.

Popruzhenko, M. Козьма Пресвитер. София, 1936.

van Dieten, J.L. (ed.). Nicetae Choniatae Historia. Berlin, 1975.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке. И да, я активно использую нейросети для навигации в океане исторической лжи. Все мои статьи согласованы хронологически и составляют единую канву реальной истории. Но это только начало!

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Обращение к читателям:

Дорогие комментаторы,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

Благодарю за внимание и открытость к диалогу!

P.S. Ваши выводы — главное. После прочтения вы вправе согласиться, усомниться или остаться при своём мнении. Это и есть красота познания.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://zalipaka.icu/@rusfbm. Лицензия: CC BY 4.0».

Читайте также