11 июня 1842 года первый том поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» был опубликован в типографии Московского университета. Данная публикация стала не просто литературным событием, а культурным потрясением, расколовшим русское общество и определившим пути развития национальной литературы.

История написания

Замысел поэмы родился из пушкинского анекдота, услышанного Гоголем в 1831 году. Пушкин рассказал историю о мошенниках, скупавших в Бессарабии документы на умерших крестьян, чтобы заложить их как живых и получить деньги. Эта практика действительно существовала: например, в Полтавской губернии помещик Пивинский таким образом набрал 50 «душ» для открытия винокурни. Гоголь начал работу в 1835 году, видя в сюжете возможность «изъездить всю Россию и вывести множество характеров», как отмечал сам Пушкин. Изначально задуманная как комический роман, Гоголь планировал написать трехтомную эпопею по образцу «Божественной комедии» Данте, где тома символизировали Ад, Чистилище и Рай русской жизни.

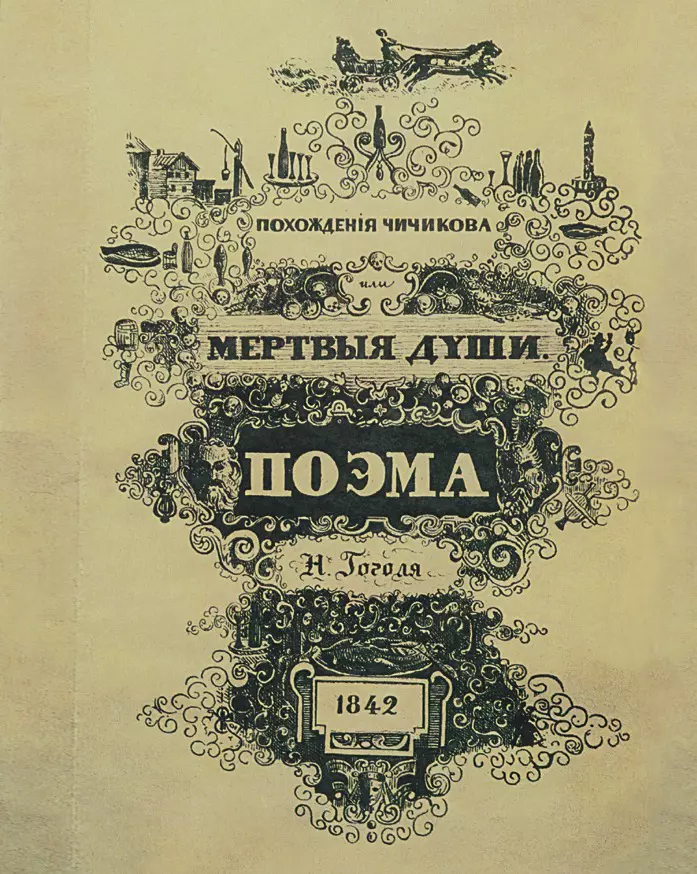

Работа растянулась на семь лет и сопровождалась мучительными сомнениями. Гоголь читал главы Пушкину в 1836 году, ожидая смеха, но поэт, по свидетельству автора, «стал сумрачнее тучи» и произнес: «Боже, как грустна наша Россия!». Эта реакция заставила Гоголя смягчить сатиру, добавив лирические отступления. После смерти Пушкина в 1837 году Гоголь воспринял поэму как духовное завещание друга и уехал в Италию, где завершил черновик. Возвратившись в Россию в 1841 году, он столкнулся с цензурой: Московский комитет потребовал изъять «Повесть о капитане Копейкине» (сатиру на чиновничий Петербург) и изменить название книги, усмотрев в словосочетании «мертвые души» кощунство. Гоголь переписал главу, а название книги дополнил подзаголовком «Похождения Чичикова», оформленным мелкими буквами, чтобы выделить основное - «Мертвые души».

Сюжет

Поэма рассказывает о афере Павла Ивановича Чичикова - коллежского советника, который приезжает в губернский город NN, чтобы скупить у помещиков документы на умерших крестьян («мертвые души»), ещё числящихся живыми по ревизским спискам. Его цель - заложить «души» в Опекунский совет под 200 рублей за штуку, выдав себя за владельца крепостных, а затем сбежать с деньгами. Для легализации аферы Чичиков объявляет, что переселит крестьян в Херсонскую губернию, где государство раздавало земли даром.

В своих поездках он посещает пять помещиков, каждый из которых олицетворяет духовную деградацию: Манилов (бездельник), Коробочка (скряга), Ноздрёв (игрок и скандалист), Собакевич (хищник-прагматик), Плюшкин (самый скупой и мелочный из помещиков).

Сделка завершается успешно: Чичиков оформляет документы на 400 душ, но его афера раскрывается из-за сплетен Коробочки и скандала с Ноздревым. Город погружается в хаос: чиновники спорят, не является ли Чичиков переодетым Наполеоном или разбойником, а дамы уверены, что он похитит губернаторскую дочь. Поэма завершается бегством Чичикова и знаменитым лирическим отступлением о России как «необгонимой тройке».

Реакция читателей и последствия

Публикация вызвала ожесточенную полемику. Прогрессивные круги во главе с Белинским увидели в поэме «исполинское обличение крепостничества» и «новую форму искусства». Молодежь, включая Достоевского, боготворила Гоголя: студенты стриглись «под него» и читали поэму вслух. Консерваторы же обвиняли автора в клевете. Фаддей Булгарин писал: «Это собрание уродов... где светлые стороны русской жизни?» , а чиновники опасались, что книга «научит мошенников покупать мертвые души». Даже славянофилы разделились: одни называли поэму «русской Илиадой», другие издевательством над народом.

Главной трагедией стало незавершенность замысла Гоголя. Второй том (задуманный как «Чистилище» с нравственным возрождением Чичикова) Гоголь писал 12 лет, но в феврале 1852 года сжег рукопись, считая её «безжизненной». Сохранились лишь черновики, где аферист, попав под арест, даёт взятку и продолжает мошенничать.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!