Психологическая дискуссия о выгорании преподавателей вузов и педагогов школ

Выгорание как состояние психофизиологического истощения организма не зависит от профессии напрямую. Если поставить рядом школьного учителя и преподавателя вуза, подверженных выгоранию, услышим примерно одинаковые рассуждения о работе: как ее много, как они безрезультатно стараются все успеть. Но различаются ли все-таки причины и меры профилактики их эмоционального истощения? Разбираемся в нашем материале.

Мигание красной лампочки.

Об эмоциональном выгорании «в народе» ходят мифы. Вопросы, которые мы слышим от других о людях в состоянии выгорания, нуждаются в коррекции и правильном понимании состояния этого человека - собеседника, коллеги, близкого для его посильной психологической поддержки и профилактики собственного эмоционального состояния от подобных вещей.

Один из «подводных камней» состояния эмоционального истощения заключается в том, что на начальном этапе, как правило, редко кто в процессе деятельности может отличить выгорание от обычной усталости. Правильно поставить психологический «диагноз» под силу только специалисту. Как полагает Дмитрий Фадеев, преподаватель Гуманитарного института Российского нового университета (РосНОУ), практикующий психолог, магистр когнитивной психологии в образовании и управлении, в зависимости от того, какую концепцию выгорания мы рассматриваем, стоит сосредоточиться на разных первичных признаках. Например, в концепции Натальи Евгеньевны Водопьяновой нужно обратить внимание на показатель эмоционального истощения, в теории Виктора Васильевича Бойко на начальном этапе выгорания проявляется «загнанность в клетку», тревога и депрессия. Оба исследователя при этом указывают появление неудовлетворенности собой.

- Поскольку в своей частной практике я уже около пяти лет посвятил работе с выгоранием, из опыта могу сказать, что одним из наименее заметных, но наиболее значимых признаков начала выгорания является прокрастинация. И это очень закономерно. Ведь наша психика, это живое существо и когда она оказывается в условиях стресса, она реагирует напряжением и избеганием, - уверен Дмитрий Фадеев.

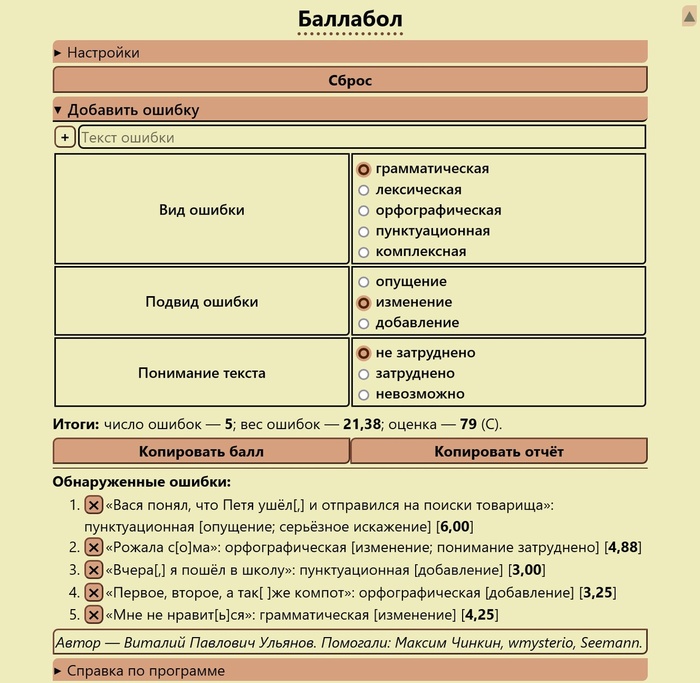

- Вспомните себя - как много других дел становятся важными и срочными, если нам хочется избежать какой-то конкретной работы. Заметили, что прокрастинируете, значит, уже пора принимать меры. Совсем не обязательно дожидаться всех остальных симптомов, чтобы убедиться - да, это выгорание. Ведь врачи не ждут пока организм пациента поразят метастазы, чтобы сказать - да, у него рак. С выгоранием тоже самое. А если Вы сомневаетесь, обратитесь к специалисту или пройдите онлайн-диагностику выгорания по методу Виктора Васильевича Бойко: она есть в Интернете в свободном доступе.

Если ориентироваться на классиков, занимающихся изучением выгорания, сообщает Марина Хмелькова, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии труда ГИ РосНОУ, педагог-психолог ГБОУ города Москвы «Школа № 64», оно выдает себя следующими характеристиками в интегрируемой форме: физиологическими проявлениями (длительный отдых или сон не дают ощущения восстановления и сохраняется эффект «разбитого» тела) и любые попытки труда не приносят успеха; снижение коммуникативных навыков или уход от общения (особенно в социально-ориентированных профессиях типа «человек-человек»); снижение качества выполняемой профдеятельности; попытки сбежать с работы (в прямом или переносном смысле).

По мнению Ирины Колиниченко, кандидата психологических наук, доцента кафедры социальной психологии и социологии управления Кубанского государственного университета, любому человеку нужно помнить: выгорание начинается с усталости. Если продолжать интенсивный труд без отдыха, наступает утомление, организм начинает сигнализировать: «Остановись, отдохни». Только потом, когда эти сигналы человек сознательно игнорирует, считая, что нет, ничего подобного с ним не произойдет, ведь ресурсы его здоровья неистощимы, наступают первые признаки выгорания.

Профессиональное выгорание, подчеркивает Дмитрий Фадеев - частный случай эмоционального. Выгореть можно везде, где расходуется эмоциональный ресурс - в семейных отношениях, в отношениях с родителями, с детьми и в профессии. Причины эмоционального истощения у педагогов и преподавателейсхожи: они работают в сфере «человек-человек». Как известно, это самая трудоемкая сфера занятости. Ситуация усугубляется за счет трудоголизма и преподавателей, и педагогов. Что касается отличий в причинах, по мнению Дмитрия Сергеевича, педагоги в школе больше отягощены методической работой и спецификой экзаменов ОГЭ и ЕГЭ: приходится иметь дело не только с учебным материалом, но и психологически настраивать учеников.

- Существует еще одно обстоятельство, которое кардинально отличает психологическую нагрузку педагога от преподавательской, - обращает внимание Дмитрий Фадеев. - В вуз, как правило, поступают студенты в возрасте 18-ти лет: их психическое становление уже практически завершено, в то время как педагоги школ работают с детьми, психическое становление которых происходит буквально на глазах. Год за годом, месяц за месяцем школьные учителя имеют дело с трансформирующейся психикой учеников. Изменяется физиология, психика и личность. Ученики проживают психологические кризисы. Выдавать образовательный результат в таких условиях сложнее.

У Марины Хмельковой иной взгляд на ситуацию. По мнению специалиста, в научной литературе эмоциональное выгорание рассматривается как выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. А вот профессиональное - уже процесс невосполнимых затрат личных ресурсов, итогом которых становится эмоциональное истощение, чувство деперсонализации, потеря субъективного благополучия и преобладание негативного эмоционального фона. Данный вид выгорания возникает в результате внутреннего накопления отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них.

- Схожесть в причинах выгорания педагогов школ и преподавателей вузов я наблюдаю в снижении учебной мотивации обучающихся как результат экспериментов в сфере образования (ОГЭ, ЕГЭ и т.п.), «разрушении» образа педагога и преподавателя как Человека с большой буквы, расширение полномочий других участников образовательных отношений (например, родителей) вмешивающихся в образовательный процесс, - заявляет Марина Хмелькова. – Особое влияние на этот процесс, по моему мнению, оказывает трансформация классического образования и зависание на переходном этапе, увеличение электронного документооборота, введение параллельно новых форм образования, чрезмерная лояльность команде, руководству и многое другое.

Говоря о различиях, Марина Анатольевна акцентирует внимание на том, что именно в школах сейчас увеличивается количество детей в группе. В системе среднего общего образования наблюдается уход от коррекционной педагогики и переход к инклюзивной практике. В школе набор предметов строго ограничен, а их содержание жестко регламентировано: учителя зажаты узкими рамками образовательной программы. Преподаватели вуза более свободны в выборе дисциплин и в составлении по ним учебных планов, в применении различных психолого-педагогических технологий.

Выгорание – это заразно?

- Сам контакт с выгоревших человеком я бы не назвала опасным, – говорит Ирина Колиниченко. – Но только при условии, что вторая сторона пребывает в добром психологическом здравии. Психологически здоровый человек защищён в том смысле, что он ясно рассуждает, вполне адекватен и, понимая происходящее, способен принимать важные решения и саму ситуацию общения. Так врач выслушивает не вполне здорового пациента, то есть относится к последнему с пониманием, одновременно принимая профилактические меры, чтобы самому не заболеть. Поэтому все, кто сохраняет свое психологическое здоровье, защищены от выгорания.

Однако, отмечает Ирина Колиниченко, если педагог или преподаватель вуза, будучи сам в ресурсе, замечает у школьника или студента потухший взгляд, внезапные изменения привычек и склонностей, видит, что молодого человека или девушку ничего его не радует, с ним нужно поговорить о его эмоциональном состоянии, а при необходимости отвести к специалисту - для начала, к школьному врачу или в медицинский кабинет в вузе. Дальше при наличии «тревожных звоночков» с ним будут работать другие специалисты, в том числе, психологи и психотерапевты.

Если выгорели подопечные, поддерживает коллегу Дмитрий Фадеев, то необходимо обратиться к школьному психологу для организации системных мероприятий по восстановлению эмоциональных ресурсов подопечным, возможно, совместно с социальным педагогом. Самостоятельно педагог и преподаватель могут вдохновить и поддержать, но это будет результат на короткой дистанции. К тому же, сохранится риск дестабилизации психики самого педагога. Если преподавательский коллектив заинтересован в долгосрочном результате, нужно привлекать профессионалов в вопросах психологии и выгорания, в частности, а к ученикам и студентам отнестись с пониманием, без обвинений в лени, в потере интереса, в слабой воле и самодисциплине.

- Психика выгорающего человека претерпевает изменения, иной раз необратимые, - считает Дмитрий Фадеев. – Они заметны в симптомах выгорания. Например, эмоциональная дезориентация - педагог и преподаватель как бы охладевают в профессиональных отношениях, становятся эмоционально замкнутым и отчужденными, теряется контакт с учащимися. Причины нарушения контакта школьники и студенты могут ошибочно принять на свой счёт, думать, что они делают что-то не так, искать причины в себе. Еще один симптом – деперсонализация, когда педагогу или преподавателю становятся безразличны результаты его работы. Здесь уже в зоне риска оказывается не эмоциональная компонента отношений, а качество образовательного процесса. Тем самым учащиеся и студенты не могут реализовать свое право на получение качественных образовательных услуг.

Выгоревший педагог школы и преподаватель вуза могут быть опасны, потому что демонстрируют сильное раздражение и неприязнь к ученикам и студентам. У таких специалистов часто случаются нервные срывы. Они несправедливы и предвзяты. С таким учителем обучающийся любого уровня может возненавидеть предмет, даже если сама по себе дисциплина ему очень нравится, поскольку преподаватель уже не в состоянии заинтересовать его предметом, а выполнения требований может добиваться лишь путем жесткого давления и скрупулезного контроля. При этом на вмешательство родителей эмоционально истощенный педагог тоже не будет реагировать адекватно, а лишь воспримет их в штыки.

- К опасным последствиям профессионального выгорания я отношу и эмоциональное «заражение», - говорит специалист из РосНОУ. - Своим тревожным, апатичным или депрессивным состоянием педагог или преподаватель, по мнению эксперта, может «заразить» учащихся. Тогда у последнего с высокой степенью вероятности сформируется отвращение к предмету. И тогда в будущем у нас не появится талантливого химика, лингвиста, биолога, математика, физика и т.д.

Предотвратить и обезвредить: чем опасно выгорание.

Профилактика выгорания, подчеркивает Ирина Колиниченко, всегда самостоятельна. Никто за нас не поймет, что надо вовремя отдохнуть.

- Все, кому дорого здоровье, профилактикой обязательно занимаются. Рекомендую посмотреть специально разработанные отечественными учёными таблицы научной организации труда и отдыха, - рассказывает Ирина Александровна. - В Советском Союзе такие рекомендации разрабатывал Алексей Капитонович Гастев, революционер, коммунист, государственный и общественный деятель, поэт. В 1920-ом году он создал и возглавил Центральный институт труда (ЦИТ), много и плодотворно занимался вопросами культуры и организации труда и управления. Гастев разрабатывал идеи социальной инженерии, соединявшей в себе методы естественных наук, социологии и педагогики.

В основном труде его жизни «Как надо работать» изложены практические методики по совершенствованию трудовых операций, Гастев утверждал, что отличный организатор — это тот, кто может развернуть дело в стесненном положении: при ограниченном времени, на очень ограниченном пространстве, с небольшим количеством инструментов и с ограниченным запасом материалов. Уже тогда в 20-х годах прошлого века стало понятно, что жизненно необходимо записывать дела, планировать свою деятельность на месяц, на год. Это неизбежно ведет к повышению производительности.Крупный русский физиолог Николай Евгеньевич Введенский как-то сказал: «Мы устаем и изнемогаем не потому, что много работаем, а потому, что плохо работаем, не организованно работаем, бестолково работаем», - подтверждая уже с медико-биологической точки зрения правоту Гастева: планирование деятельности – отличный инструмент профилактики выгорания.

- Вмешательство специалиста не будет лишним уже на первом этапе. Хотя бы для того, чтобы не допустить усугубления ситуации, а затем – точки невозврата. Например, то, что вы сейчас читаете - тоже рекомендации специалиста, следование которым является вашей профилактикой выгорания, - отмечает Ирина Колиниченко.

- Всегда нужно помнить, что ресурсы организма не безграничны. Отдыхать, не думая о работе, нужно 5 минут в час, 1 час через 4 часа работы, после работы нужно любое отвлечение, не связанное с ней. Работа должна быть интересной, в меру (!) насыщенной и приносить радость. Если не будет хотя бы одного из перечисленного, у человека, как правило, очень быстро наступает истощение внутренних ресурсов.

Самостоятельно профилактировать выгорание, полагает Дмитрий Фадеев, можно, если уметь управлять собственными эмоциональными ресурсами: этот навык похож на финансовую грамотность. В своей практике профилактике и работе с выгоранием эксперт использует именно эту метафору, понятную людям разных профессий. Как и финансы - эмоциональный ресурс можно приобрести, накопить, потратить, вложить и приумножить.

- Самое главное, с чего я рекомендую начать работу с выгоранием - перекрытие утечек эмоционального ресурса, - советует Дмитрий Фадеев. – Уточню, что такое эмоциональный ресурс в моей концепции выгорания, Эмоциональный ресурс - настроение что-то делать плюс смысл что-то делать. Подобно двухкомпонентному топливу, если есть настроение и Вы видите смысл, тогда Вы будете делать. Если какой-то компонент отсутствует, то топливо не синтезируется, и мы никуда не едем. Если есть утечки, то сколько энергии в себя не влей - расходы превысят доходы. Поэтому необходимо быть внимательным к состоянию своего «счета» или «топливного бака», если угодно, и вовремя проводить эмоциональную саморегуляцию.

Обращаться к специалисту необходимо, убежден Фадеев, если самостоятельно отрегулировать свое состояние не получается. Психолог поможет чётко понять структуру и механикуиндивидуального процесса выгорания - и главное, специалист способен дать профессиональные рекомендации, которые точно подойдут конкретному человеку. Естественно, чем раньше произойдет обращение к специалисту, тем проще будут рекомендации и быстрее произойдет восстановление. Выгорание, заключает Фадеев - как онкология - чем раньше диагностируешь и начнешь работать с ним, тем меньше «летальных» исходов.

В свою очередь, Марина Хмелькова, прежде всего видит опасность эмоционального выгорания в искаженном восприятии окружающей действительности, которое может приводит к неправильной ее оценке: например, занижение оценок учащимся и эмоциональные срывы по отношению к подопечным и коллегам; снижение качества образовательного процесса. Как результат, у педагогов и преподавателей с развитой профессиональной рефлексией после восстановления могут эти срывы из недавнего прошлого могут негативно отражаться на их собственной самооценке.

- Я неоднократно писала в статьях и говорила о том, что большинство педагогических работников осуществляют свою деятельность в условиях многозадачности, и время на самовосстановление не все и не всегда находят, - констатирует Марина Хмелькова. - Как с коррекцией веса или с утренней гимнастикой: не секрет, что многие начинают и многие затем бросают. Единицы вводят новые навыки в постоянную практику, а в выходные и свободное время зачастую решают семейные и насущные дела. На повестке дня встает вопрос: кто и в каких форматах должен осуществлять психологическую помощь выгоревшим? Большинство педагогов-профессионалов имеют определенную возрастную категорию, а специалисты-психологи - зачастую «новобранцы», вчерашние выпускники вузов. Пойдут ли возрастные педагоги с большим профессиональным и жизненным опытом за решением своих проблем к менее компетентным за счет возраста, по их мнению, коллегам?

Однозначного ответа на поставленный вопрос у самого эксперта нет, поскольку нельзя, уверена Марина Анатольевна, забывать об индивидуально-психологических особенностях и личных предпочтениях педагогов и преподавателей. Но вопрос психологической поддержки в виде открытой дискуссии без угрозы вынесения данной информации на коллективное обсуждение остается актуальным. Порой для профилактики эмоционального выгорания учителю достаточно проговорить вопросы личного/профессионального характера с коллегами, не говоря уже о таких превентивных мерах, как медикаментозная помощь, отпуск за свой счет или больничный.

Польза в удовольствии

Психологи единодушны: в процессе восстановления учителю полезно все, что связано с укреплением здоровья: спорт, хобби. Возможно, некоторые педагоги удивятся, но сама профессиональная деятельность тоже очень полезна для здоровья при условии, что она интересна и приносит радость.

Дмитрий Фадеев рекомендует обращать внимание на три вида от дыха - безделье, переключение и зарядку. Самый вредный из них – безделье: его можно применять только для пресечения утечек, но для восстановления сил лучше им не злоупотреблять. Педагогам преподаватель РосНОУ советует чаще использовать переключение и зарядку. Например, переключиться с умственной деятельности на физическую: отличный эффект может оказать простая активная прогулка, где мы расслабляем глаза, уши, речевой аппарат.

- Наиболее полезный отдых – зарядка, - утверждает Дмитрий Сергеевич. - Своих клиентов я прошу составлять списки – что их заряжает. Общение с приятными людьми, музыка, тишина, запахи, вкусы. Здесь нет большого и малого. Все важно. Иногда запах любимых духов, чашечка кофе или комплимент могут лучше восстановить и дать больше сил, чем неделя отпуска. Когда список готов, посмотрите - чего не хватает в жизни прямо сейчас и действуйте, добиваясь профицита эмоциональных ресурсов.

Проблема решается с системы?

Образовательная система,полагает Дмитрий Фадеев, конечно, очень сильно влияет на наличие или отсутствие выгорания у педагогов и преподавателей, поскольку формирует нагрузку. Если педагог и преподаватель не могут дать обратную связь или как-то повлиять на организацию своего профессионального процесса, мы с вами получаем эффект разговора с телевизором.

- Телевизору абсолютно безразлично, что мы ему возражаем. Он нас не слышит. Это заставляет зрителей чувствовать себя несчастными. Их цепляет то, что происходит на экране, но повлиять они на это никак не могут, - делится Фадеев. - К слову, в психологии чрезвычайных ситуаций есть отдельная категория пострадавших от ПТСР - телезрители. Отсутствие возможности быть услышанным и влиять на нагрузку усугубляет давление на психику, ускоряя протекание выгорания.

Снижение нагрузки, с позиции эксперта, реально, если педагоги и преподаватели будут иметь расширенные возможности влияния на образовательный процесс, перестанут быть «винтиками и шестеренками» в машине образования, а станут людьми, которых видят и к которым прислушиваются.Возможность соуправления, поддерживает коллегу Марина Хмелькова, повышает настроение, открывает новые смыслы трудовой деятельности, то есть оба компонента эмоционального ресурса восстанавливаются.

- Учащемуся в состоянии эмоционального выгорания можно всегда предложить альтернативные виды выполнения работ в таких состояниях, например, письменные вместо устных, - заключает Марина Анатольевна. – Думаю, что у каждого педагогического работника в практике немало примеров подобных историй. Мы живем в эпоху быстрых перемен, нет единого «лекарства» или универсальных рекомендаций по избавлению от выгорания. В первую очередь, нужно говорить о психологическом просвещении и культуре обучения, не замалчивать существующие проблемы от тех, кто реализует стратегические решения.

Практикующие психологи знают и наблюдают при работе с клиентами и в системе образования: первый шаг к восстановлению – сообщить о том, что с тобой происходит, и разработать план по выходу из проблемной ситуации, обсудив его попутно с заинтересованными участниками процесса, одна голова - хорошо, а две - лучше! Если же проблема профессионального выгорания выходит на уровень организации, то «мозговые штурмы» никто не отменял.

Автор Алёна Александровна Юрченко.

Фото Вадим Иванович Мелешко.