Древнерусский Рок

Попробовал сделать трек на русском и потом перевести на древнерусский в нейросетях, правда наверное больше на украинский местами походит или на белорусский, видимо поющая нейронка не знакома с древнерусским, по хорошему он должен звучать как священники в храмах. Делюсь результатом. Может кому интересно.

сырые треки которые мне понравились и просто баловство выкладываю в телеграмм https://t.me/diazzz33

Ответ на пост «Документы и источники о России №15. Договор между Русью и Византией (911)»1

Посла моужи свои Ѡлегъ . построити мира . положити рѧд межю Роус и Грекы . и посла [глаголѧ] Равно дрүгаго свещаниӕ . бывшаго при тѣх же црьхъ . Лва . и Александра .Мы ѿ рода Рускаго . Карлы . Инегелдъ . Фарлоѳ . Веремоуд . Рүлавъ . Гоуды Роуалдъ. Карнъ . Фрелавъ . Руалъ . Актевү . Трүанъ . Лидоул Фостъ . Стемид . иже послани ѿ Ѡлга...

Карлы и Гоуды (Гуды) это не имена.

Карлы это древнескандинавское сословие, буквально означает "свободный человек", то есть человек, обладавший своей собственной землёй, передающейся по наследству. Могли быть богатыми и относительно бедными. Чаще всего это по сути мелкий землевладелец, либо его дети, либо кто-то на службе у конунга, не являющийся знатью. В грамоте это скорее всего дружинники, возможно военачальники князя Олега, прибывшие с Рюриком из Скандинавии.

Гоуды (гуды) это как правило южнобалтийские славяне, в основном дреговичи; иногда так называли и ятвягов, и готов. Есть версия что это слово пошло как раз от готов, так как балтийские народы гудами называли "соседей с юго-востока, юга и востока, говорящих на другом языке". Кроме того, есть версия, что "гуды" - буквальный перевод слова "дреговичи". "Странные" не-славянские имена объясняются довольно просто, так как в то время у западных и северо-западных славян встречается довольно большое количество заимствований из древнегерманских языков. Скорее всего в грамоте гудами названы дружинники князя из местных, и на письме видно, что они иерархически стоят ниже карлов.

Таким образом посольство составляли четверо карлов и девять гоудов (гудов), а предводительствовал ими карл Инегелдъ.

Единственное русское слово без корня. Объясняем, куда этот корень делся

В русском языке немало разных курьезов, но этот один из самых любопытных. Без приставок и суффиксов слов полным-полно. Без окончаний тоже. Вернее, с нулевым окончанием, если совсем "душнить".

А бывают ли в русском языке слова без корня?

Иногда в качестве такового упоминают разговорное словечко "препод", которое состоит из двух приставок. Но во-первых, оно именно разговорное, то есть в словарный состав пока не внесено. Во-вторых, оторвавшись от корня, эти две приставки слились в единое целое и по факту сами уже являются корнем. А в-третьих, кроме приставок "пре" и "по" там все-таки есть кусочек от изначального корня в виде буквы "д".

Еще есть слово "автобус", которое состоит из греческой приставки "авто-" и латинского суффикса "бус". Но тут история хитрая.

Суффикс "бус" в данном случае используется не как суффикс, а как смысловая морфема, обозначающая общественное транспортное средство. Он отделился от изначального латинского слова "омнибус" и превратился в самостоятельный корень, с помощью которого стали образовываться названия общественного транспорта.

Приставка "авто" тоже в русском языке перестала быть приставкой, превратившись в корень. Загляните в любой словарь, там написано черным по белому, что "авто-" - это первая часть сложных слов. Слова с приставками не являются сложными. Сложные - это где два корня или больше.

Так что все эти примеры не годятся.

Однако слово без корня в русском языке все-таки существует. И оно очень известное, очень простое, мы все им регулярно пользуемся.

Это глагол "вынуть".

Его морфемный разбор показывает, что состоит он из приставки "вы" и двух суффиксов - "ну" и "ть". Да, "ть" - это глагольный суффикс, что для многих может стать сюрпризом. Причем он не входит в основу Впрочем, в школе учителя для упрощения могут рассматривать его как окончание.

А корень? А корень отсутствует.

Как так может быть? Почему здесь нет корня? И был ли он когда-нибудь? А если был, то какой именно?

Да, корень здесь когда-то был, но с течением времени он утратился. Смотрите, как это произошло.

Было когда-то слово "яти" ("ять") со значением "брать". Частично оно даже сохранилось, но не само по себе, а в комбинации с приставками: взять, объять, изъять. В нем есть то же самый глагольный суффикс "ть" и есть корень "я", чередующийся с "им" (взимать, изымать, иметь). Это чередование имеет интересное объяснение, но сейчас вдаваться в детали не будем.

Что будет, если сочетать это слово с приставкой "вы"? Получится "выять". Но в данном случае на стыке оказались две гласные и между ними возник дополнительный звук - "н". В результате слово стало выглядеть так: "вынять". Пока с корнем "я", как видите, все в порядке, он никуда не делся.

В русском языке есть целая серия глаголов с сочетанием суффиксов "ну" и "ть": сунуть, дунуть, плюнуть и т.д. Их очень много. Настолько много, что слово "вынять" под их влиянием превратилось в "вынуть" и соответственно поменяло свой морфемный состав. Если прежнее "нять" было сочетанием вставного "н", корня "я" и суффикса, то новое "нуть" стало просто сочетанием двух суффиксов.

И никакого корня тут не стало.

Источник: Литинтерес (канал в ТГ, группа в ВК)

Ответы на вопросы украинского лингвотролля

Ответы настолько просты, что я эти вопросы воспринимаю исключительно как троллинг.

Почему колобок, а не круглобок?

Кратко: потому что не коло-бок, а колоб-ок.

В древнерусском было бокъ и колобъкъ. Языковеды спорят, откуда взялся корень «колоб», но почему именно такой разбор? — ответит даже ребёнок.

По-украински бок будет бік, я об этом даже статью начёркал. А колобок — сюрприз — колобок.

У бока нет беглой гласной, а у колобка и других слов с корнем -ок — есть.

Сохранились и другие слова с корнем колоб, вроде колобашка.

Почему прапорщик, а не флаговщик?

Кратко: потому что Пётр I поплыл по морю и ему потребовался vlag.

Слово прапор славянское, и означало оно знамя или хоругвь — довольно сложное изделие, когда на палке вертикально висел кусок дорогой ткани, расшитый всякими картинами. (Википедия говорит, что есть какая-то разница между личным прапором и военной хоругвью, но для войны разницы мало — в любом случае во главе войска был местный феодал.) Знамя служило для управления войском, потому на знамени клялись, знамени поклонялись, при потере знамени полк расформировывался, и даже починка сопровождалась определёнными ритуалами. Все эти ритуалы появились не зря: неуправляемое войско — нет войска. Прапорщик — это изначально рослый проверенный воин, который держится рядом с командиром, передаёт знаменем его хотелки, а в случае угрозы командиру увезёт знамя в безопасном направлении.

UPD. В некоторых армиях есть звания хорунжий и бунчужный, происхождение то же.

Флаг (голландское заимствование) решал другую задачу, опознание принадлежности на море — нападать, уходить или приветствовать — причём не за сотни метров, а за многие километры. Отсюда особенности флага.

Корабль приводится в движение ветром, так что флаг стал горизонтальный.

Флаг чем проще, тем лучше. Идеал — несколько горизонтальных полос, как у Голландии: порванный флаг лучше опознаётся.

Плохая погода быстро приводит флаг в негодность, так что стирка и починка флага не должна сопровождаться всякими ритуалами, и вообще на судне должно быть несколько флагов.

Почему очки, а не глазники? Прачечная, а не стирочная?

Кратко: замена одного слова на другое может оставить однокоренное.

Как уже видно с флагом и прапором, замена одного на другое оставила прапорщика. То же самое случилось с заменой ока на глаз (остались очки), и прать на стирать (осталась прачка).

Слова око, прать и стирать славянские, происхождение слова глаз спорное.

Почему вербное, а не ивовое воскресенье?

А тут всё просто: в украинском языке часто называют вербой весь род Ива, но в русском только отдельные виды, на которых растут те самые красивые «котики», а не «серёжки». Чаще всего Иву козью. И ива, и верба — славянские слова.

Ответ AmberDog в «Русский язык не славянский! Мифы о русском языке #1»11

Ответ @Athero

даже если взять текст века 7-8, то современный англичанин 95% текста не поймёт вообще, ибо разнятся и грамматика, и орфография, и произношение. При этом если взять то же слово о полку игореве в оригинале, современный русский 80% минимум поймёт и прочитает.

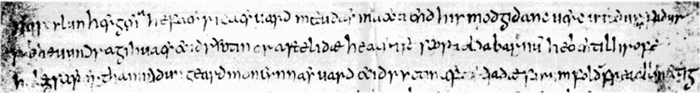

Конечно, не поймёт. Собственно, древнеанглийских текстов VII века сохранилось максимум один, и тот записан уже в VIII веке.

Nū scylun hergan hefaenrīcaes Uard,

metudæs maecti end his mōdgidanc,

uerc Uuldurfadur, suē hē uundra gihuaes,

ēci dryctin ōr āstelidæ

hē ǣrist scōp aelda barnum

heben til hrōfe, hāleg scepen.

Thā middungeard moncynnæs Uard,

eci Dryctin, æfter tīadæ

fīrum foldu, Frēa allmectig.

- современный англичанин поймёт максимум выделенные слова. На глаз же выглядит вовсе нечитаемо:

Но сравнение со "Словом о полку Игореве" совершенно некорректно. Тем более фантазии насчёт "оригинала", который гипотетически видели несколько коллекционеров и учёных более двухсот лет назад.

В дальнейшем принем мейнстримные взгляды насчёт "Слова" (то есть согласимся с тем, что это не мистификация, а подлинный древнерусский текст классической датировки из списка классической же датировки).

С VIII века до нынешних англичан прошло почти 1300 лет.

С момента написания "Слова о полку Игореве" до нынешних русских прошло меньше 840 лет.

Нам "Слово" известно исключительно в варианте, напечатанном в 1800 году. Очевидно, он уже прошёл обработку исследователей того времени, отсюда знаменитые споры насчёт "мысли" и "мыси" и тому подобные. Мы знаем не древнерусский подлинник "Слова", а его расшифровку, выполненную, исходя из понимания двухсотлетней давности о том, каков был древнерусский язык. Более того, та обработка была не первой: как полагал Зализняк, "Слово" - древнерусский подлинник, переписанный в XV или XVI веке.

(На мой дилетантский взгляд, всерьез говорить о подлинности текста, который видели лишь несколько известных мистификаторов и который якобы исходит из реального потерянного сборника, который впоследствии был найден и, как выяснилось, не содержал "Слово", можно только из желания обосновать свои трудозатраты. Как по мне, работы по установлению подлинности "Слова" сродни поискам легенды о горящем сердце Данко в румынском фольклоре, или путей, которым ключница Аксинья придумала "Аленький цветочек", или изучению биографии якобы реального прототипа графа Монте-Кристо. Ну да ладно. Пусть подлинник, и пусть в средневековом списке. Всё равно выходит, что текст 800-летней давности известен нам после минимум двух обработок - 500-летней и 200-летней давности.)