Я думаю все, кто интересуется темой Древнего Египта, слышал сказанное пренебрежительным тоном "Ученые уже давно все объяснили, кто, как и чем долбил гранит в Древнем Египте, и только всякие фрики что-то себе там фантазируют". Этот пост для что бы затыкать подобным "экспердам" рот, качественно и с гарантией, так что сохраняйте в закладки, что бы долго не искать :)

История вопроса уходит своими корнями в прошлый век, а точнее, в начало ХХ века... В 1922 году, господин Рекс Энгельбах, под эгидой Департамента Древностей Египта опубликовал книгу "The Aswan Obelisk, with some remarks on the Ancient Engineering", на страницах которой высказал предположение о методе обработки гранита древними египтянами, и даже описал свой опыт дробления:

"I found that, after an hour's hard work, I had extracted about five millimetres off the surface of the foot x halftrench-width are"

Через год, в 1923 году, Энгельбах переиздает материалы уже под новым названием

«The problem of the obelisks, from a study of the unfinished obelisk at Aswan», в которой описанный ранее опыт раскрыт несколько подробнее:

«I tried pounding for an hour by hand at various times on one of the quarters of a two-foot task, and I found that I had reduced the level by about 5 millimetres average. With practice I could perhaps have done more. Let us assume that the ancients could extract 8 millimetres per hour from a similar area»

Что переводилось приблизительно следующим образом:

«Я оббивал породу в течение часа на четверти двухфутового квадрата ( 30х30 см) и мне удалось снять таковым методом пять миллиметров с этой площади. Возможно, попрактиковавшись, я бы смог достичь большего и позвольте предположить, что древние египтяне обладали лучшими навыками, и были способны выбить 8 миллиметров с такой же площади.»

То есть, в сухом остатке, со слов Энгельбаха, мы имеем его личный рекорд в 450 см3 раздолбленного гранита, и уверенность в том, что древние египтяне могли надолбить 720 см3 за то же время.

Именно эти несколько строчек и послужили началом "Великой Шаробитной Войны" в которой полегло не мало интернет воинов. И тут, можно задать вполне закономерный вопрос - почему вообще появились сомнения в этой версии? Ведь никто же не сомневается в наличии у древних египтян, к примеру, лука и стрел, откуда именно по отношению к булыжникам скепсис? Признанный ученый-египтолог, с мировым именем, выдвигает вполне логичную версию, и она что называется " не заходит" - почему?

Ответ лежит на поверхности, в самом начале истории, то есть, еще в начале ХХ века.

"Добывание камня в каменоломнях могло начаться и началось лишь с появлением металлических (медных) орудий. Только тогда стало возможным широкое употребление камня для строительных целей. До этого для изготовления ваз и других сравнительно небольших предметов использовались естественные обломки породы или валуны, в изобилии встречавшиеся в пересохших руслах рек и на берегах Нила в местах порогов."

Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. Лукас А. 1948

Уже с самого появления, версия долбежки шарами не вызвала в научных кругах энтузиазма. И хотя некоторые персонажи с величайшим апломбом будут уверять вас что "ученые уже все доказали", даже сейчас, спустя столетие, ситуация не стала прозрачнее и понятнее. Скорее наоборот - нет ни одного, и я хочу это специально отметить - ни одного(!) удачного повторения опыта Энгельбаха! Все попытки повторить результат (а их было не мало), показывали, и это в лучшем случае, половину заявленного изначально результата.

Но если нет удачного повторения опыта, то почему версия еще на слуху? Один из главных критериев состоятельности гипотезы это повторяемость опыта, а тут такого даже близко нет, и гипотеза все равно живет и здравствует.

Ответ банален и прост - за неимением чего то другого, пусть будет эта. Научное сообщество версия вполне устраивает, и принцип "так что огород ворошить - пусть растет что растет" показывает тут себя во всей красе. Мы не научное сообщество, мы можем позволить себе не отмахиваться от фактов, и немного больше разобраться в теме.

Для людей не знакомых со школьной программой по предмету Физика, окружающий мир полон волшебства и магии. А мы хоть и не ученые, но школьный курс немного помним, поэтому во всякие чудеса не верим, и взглянем на вопрос долбления булыжником гранита с позиции физики процесса.

Итак, каменный шар падает на поверхность гранита, и нанеся в момент удара незначительные разрушения, отскакивает как будто резиновый. Чудо да и только! Или нет? Конечно нет! Открываем учебник по Физике за 9 класс, находим главу "Виды соударений", и находим там описание "абсолютно упругого соударения"

Абсолютно упругое соударение - это взаимодействие при котором деформация тел полностью исчезает после его прекращения.

Очень хороший пример такого взаимодействия - футбольный мяч, бьющий в стенку, вот прям все точь в точь как в нашем случае, только у нас мячик из камня. Все экспериментаторы, в один голос говорят, что самое сложное это ловить отскакивающий булыжник, и именно этот этап работы вызывает наибольшие трудности при использование подобного метода обработки, так что сомневаться в том, что булыжник отскакивает не приходится.

Однако, если бы у нас было абсолютно упругое соударение в чистом виде, то никаких бы разрушений у гранита не было бы, а так как они есть, то мы имеем дело, с так называемым, "частично- упругим соударением".

Это тот самый случай, когда небольшая часть общей механической энергии системы (булыжник + гранитная скала) при упругом соударении тратится на нагрев и деформацию. Но Физика и тут знает что нам делать. Опытным путем определим необходимое количество кинетической энергии для разрушения определенного объема гранита. Для начала найдем кинетическую энергию булыжника в момент удара.

Под воздействием силы притяжения, булыжник массой 3кг, с высоты 20 см будет падать где-то 0,2 секунды. Добавим к ускорению свободного падения, причем с большим запасом, ускорение от оператора, и получим скорость в момент удара 3м/с. Откуда уже совсем легко получить кинетическую энергию шара в момент удара равную - 13,5Дж.

Теперь нам нужны какие то проверенные статистические данные по граниту полученные нашим способом или близким по физике процесса, для подстановки фактических данных по разрушению в расчеты. И такие данные есть - подробно описанный опыт отечественного ученого-археолога Сергея Аристарховича Семёнова:

«Опытным путем выяснено, что за 1 час работы при помощи отбойника весом в 250-300 г удалялось 30-45 г гранита…».

Только тут нужно учитывать, что отбойник ученый держал в руке, и это еще плюс 500 грамм, в остальном физика процесса полностью аналогична. Из данных этого опыта, находим скорость в момент удара равную 1 м/с, соотвественно соотношение одного удара будет 0,4Дж=5мг, откуда 1 Дж кинетической энергии бойка = 12,5 мг разрушенного гранита.

Ну и наконец, получаем чисто теоретически высчитанный урон при долбежке гранита уже в нашем случае: 700 грамм гранита /час, или около 270 см3 объема.

И, вот только не смейтесь, все исследователи пытавшиеся повторить опыт Энгельбаха, получали плюс/минус именно такой результат -250-270 см3/час, или намного меньше(об этом чуть ниже). И никаких чудес - просто Физика.

«Оценку производительности труда, как автор попытки подражания работе с дробящими шарами, произвёл Энгельбах, но я не вполне доверяю его результату.

При ручной работе неизвестные нам и сопровождающие любой труд всевозможные маленькие искусные приемы и опыт приходят только со временем. Так, я обнаружил, что меньше всего утомляюсь, когда при работе на корточках локти упёрты в колени, а шаром можно оперировать быстрее. Я довольно быстро, по достижении некоторого опыта, стал осиливать 2...3 см3 в минуту.»

Zur Steinbruchgeschichte des Rosengranits von Assuan / Röder Josef

Но если бы критика предложенного Энгельбахом метода ограничивалась только результатом выработки, это было бы не такой большой проблемой. Действительно, ну какая разница долбить 3 года, или 6? Рабский труд он такой, бессмысленный и беспощадный. Однако, у данного метода, есть и критика другого рода. Первое, что лежит на поверхности это отходы производства. В процессе долбежки, гранит не аннигилируется, как бы многим хотелось, а превращается в мелкий порошок. Причем, и это очень важно, этот порошок начинает появляться уже после первых нескольких ударов, и сразу снижает эффективность работы выступая в роли амортизатора. Когда рядом есть напарник, который с шутками и прибаутками, успевает смести на пол этот порошок между ударами, то в принципе на результат это досадное недоразумение не особо влияет, а вот что делать если работники заперты канавой шириной 60см как шпроты в банке?

Рёдер как настоящий ученый, скорее всего, старался проводить опыт максимально близко к заявленной реальности, и долбил один, без помощи кого либо. И естественно, что ему приходилось тратить время на очистку поверхности от отходов. Высчитанные теоретические 270 см3 предполагают безостановочное долбление, и конечно, в реальности, учитывая указанную выше проблему и остановки в работе с ней связанные, результат будет значительно ниже, что мы и видим у Рёдера.

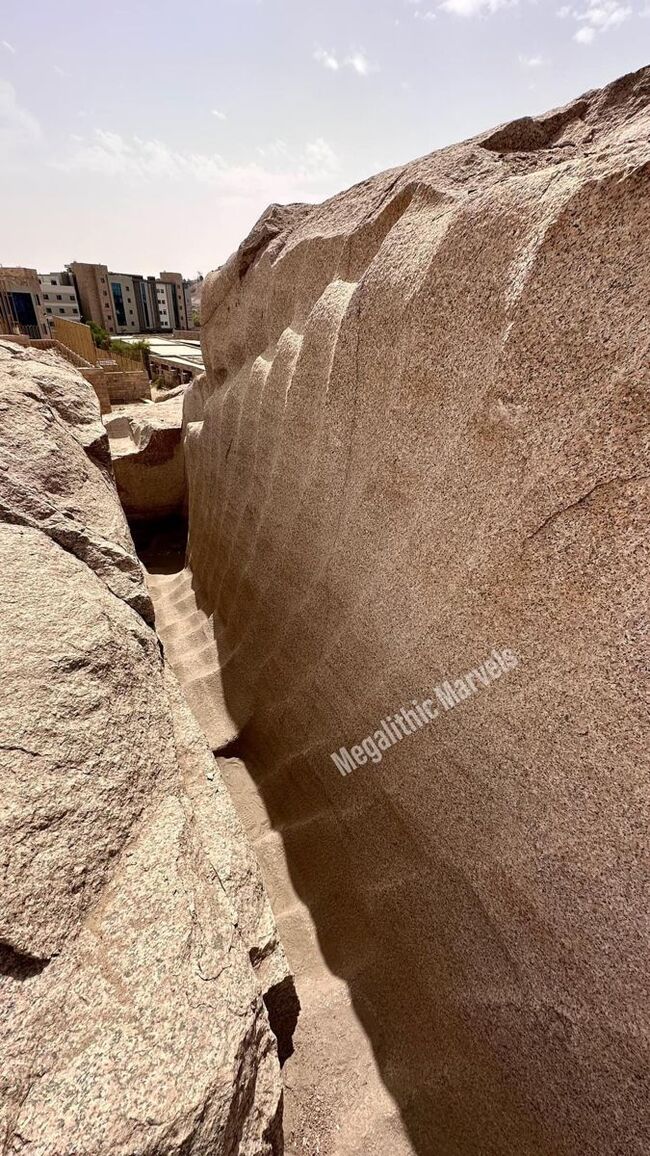

Всевозможных странностей в Асуанских каменоломнях чуть больше чем много, однако все они меркнут перед шурфами. Маленькие мини-шахты с квадратным сечением, и стороной около 60 сантиметров, уходящие иногда на несколько метров вниз. Если смотреть в вертикальном разрезе, то шахту невозможно отличить от "стандартного рабочего места". Обработка стенок, размер, относительная прямолинейность - все параметры полностью совпадают. Вот только это 60 на 60 см в граните.

Для большей наглядности, представьте что у вас есть площадка размером с поверхность одноместного компьютерного стола, приблизительно такого:

И вам нужно сделать в граните приблизительно такое с помощью только булыжника:

Совершенно точно, вам придется это делать в полном одиночестве, рядом не будет напарника, который бы помогал убирать отходы, да в такой шахте просто разместиться хоть как то для работы уже геройский поступок. Рекс Энгельбах это прекрасно понимал, и поэтому предложил вариант решения проблемы через использование тарана. К палке приделывали булыжник, получая некое подобие примитивного тарана, которым и долбили гранит в глубину. Однако этот метод никак не решает вопрос со шламом который появляется практически сразу после начала работ.

И хотя подобных "подводных камней" еще вагон и маленькая тележка, основной аргумент доказывающий полную несостоятельность метода шаробитной обработки гранита - это стенки шурфов, а если точнее, то само их наличие.

Для того что бы понять почему это так, даже не нужны какие то особые знания физики или археологии, достаточно просто иметь голову на плечах. Как и любой другой материал, гранит имеет предел прочности, то есть предел силы воздействия, после которого происходит необратимая деформация (разрушение) материала. Булыжник преодолевает этот предел, исключительно благодаря тому, что вся сила удара концентрируется на крайне минимальной площади соприкосновения. Если необходимо увеличить площадь разрушения, то нужно, или увеличивать скорость или увеличивать массу булыжника, по другому никак нельзя - физика!

Когда мы ровняем условно "бесконечную" поверхность, то этот факт нам не особо как мешает, но совершенно другое дело, если обрабатываемая поверхность ограничена. По мере продвижения к краю, для сохранения минимального пятна удара, мы будем вынуждены все больше и больше отклонять вектор удара от перпендикулярного к горизонту. В идеальных условиях, уже на глубине диаметра булыжника, удары должны наноситься строго перпендикулярно вектору свободного падения!

Однако, при отклонение от вертикального направления, для сохранения скорости, мы должны будем все больше и больше прикладывать силу оператора, ведь сила притяжения, которая нам очень помогает вначале, при отклонении вектора удара, начинает нам мешать все сильнее.

Через достаточно короткий промежуток времени, отклонение достигнет такого градуса, при котором оператор уже не сможет своей силой, компенсировать ускорение свободного падения, ведь ему нужно будет не только восполнить исчезнувшую помощь в виде ускорения как такового, но и еще добавить сверху для компенсации.

Единственным верным решением, будет уменьшение массы булыжника, для увеличения скорости, однако и тут не все так просто. По мере приближения к углам, нам нужно будет брать булыжник такого размера, который бы позволил эти углы сделать, что уже точно неизбежно приведет нас к совсем небольшому размеру "инструмента", и изменении метода работы на тот, который использовал Семенов.

Простая математика говорит нам, что если по методу Семенова будет выниматься всего 10% от общего объема, то только на эти 10% придется потратить больше 6 лет. Добавив сюда остальной объем мы получим что-то вроде 15-20 лет на 5 метров шурфа. И это только что бы узнать можно тут дальше работать или нет.

Итак, Физика вполне определенно говорит нам, что камнем можно обрабатывать камень, и если бы интересующая нас тема лежала в плоскости физики, то можно было бы праздновать победу. Однако, увы и ах, мы пытаемся ответить на некоторые вопросы, которые нам ставит Её Величество История, и тут на первый план выходит исторический контекст.

Да, предложенным способом можно обрабатывать камень, это хорошо видно теоретически и подкреплено на практике. НО! В историческом контексте нас в первую очередь интересует скорость обработки которую данный метод нам может предоставить, и вот тут, как говорится, извините, но нет! Только на разведывательные шурфы под обелиск понадобится такое количество времени, которым не располагает ни один персонаж для которого этот обелиск предназначался! А ведь со стенками канавы вокруг обелиска история практически такая же.

И я молчу про то, что под обелиском, как можно работать предложенным методом там, для меня вообще загадка.

Или вот еще, активисты из лагеря "ученые все доказали", предполагают сидящих рядом операторов шаров, синхронно долбящих канавку вокруг обелиска. Скажите мне пожалуйста, как, вот как у них получилось так синхронно сдвигаться в сторону?

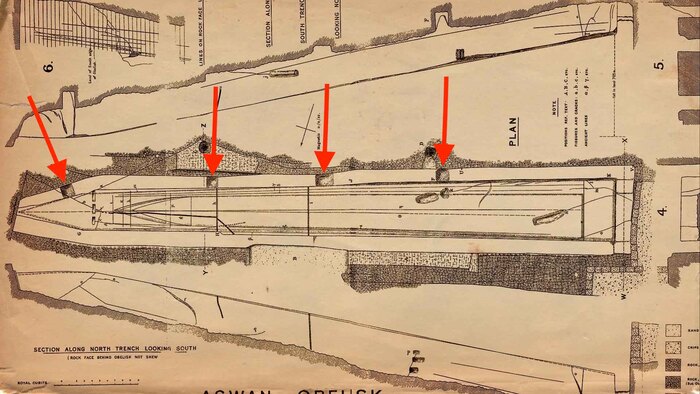

Древним создателям обелиска потребовалось всего четыре шурфа с одной стороны, что бы определиться с качеством породы для будущего обелиска. Понимание геологии не берется с пустого места, и поэтому нужно говорить о накоплении знаний. Накопление знаний в свою очередь подтягивает за собой письменность и специализированные учебные заведения. А как было организовано обучение? Откуда брались преподаватели? И тд и тп...

Энгельбаха понять можно, в контексте своего времени, предложенный им метод напрашивался сам собой - округлые обработанные поверхности, и тут же булыжники тоже вроде как округлые, вроде все сходится. Сравнить на тот момент было не с чем, на тот момент таких штук еще не было.

Уверенности на 100% что в Асуанских Каменоломнях мы видим следы какой то подобной машины у меня конечно нет, но что обелиски не каменными шарами сделаны, совершенно точно!

Все фото взяты из свободного доступа в этих ваших интернетах.