Лютая волчица в овечьей шкуре

Прасковья родилась 15 ноября 1825 года в семье боевого генерала, барона Григория Владимира Розена. Отец девочки прославился в Отечественной войне 1812г, и Польской компании 1831 года. После подавления «ляшского» мятежа он управлял гражданскими и пограничными делами Грузии, Армении, Астрахани и Кавказа.

С детских лет девочка бывала при императорском дворе, она слышала, как у них в гостиной читали стихи Пушкин и Лермонтов, молодой художник Иван Айвазовский учил ее живописи, а император Николай I неоднократно навещал их семью после смерти отца. Правда стоит отметить, что при дворе ходил слух, что именно Николай I стал невольным убийцей ее отца.

В 1837 году Государь приехал с инспекцией к Розену на Кавказ. После парада в Тифлисе император, искавший кого-то глазами в толпе царедворцев и местной знати, гаркнул: «Розен». Зевакам, перегревшемся на жаре послышалось «ВСЕМ РОЗГ», они бросились в рассыпную, площадь вмиг оказалась пустой.

На самом деле Николай I позвал Розена, чтобы высказать, свое неудовольствие от прохождения строем одного пехотного полка. На следующий день барона хватил удар, и он подал прошение об отставке. Вскоре занимавшегося самоедством Розена разбил паралич и в начале августа 1841 года он скончался.

После смерти отца Прасковья, выделявшаяся в высшем свете не красотой, а умом, всерьез задумалась об уходе в монастырь. Девушка приняла окончательное решение о монашеском постриге после беседы с Митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Василий Дроздов).

Филарет был мужем умным, но до мозга костей патриархальным. На свое 29-летие Пушкин написал пропитанное грустью стихотворение «На день рождения»:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

Митрополит Филарет моментально ответил поэту:

Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога нам дана,

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!

Просияй сквозь сумрак дум, –

И созиждется Тобою

Сердце чисто, светел ум.

Словно услышав что-что важное для себя, Александр Сергеевич написал Владыке:

…Я лил потоки слез нежданных,

И ранам совести моей

Твоих речей благоуханных

Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнём душа палима

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе серафима

В священном ужасе поэт.

Консервативно настроенный Филарет публично ратовал за сокращение в российских вузах богомерзких факультетов, был против освобождения крестьян, прокладки железных дорог, и отмены телесных наказаний.

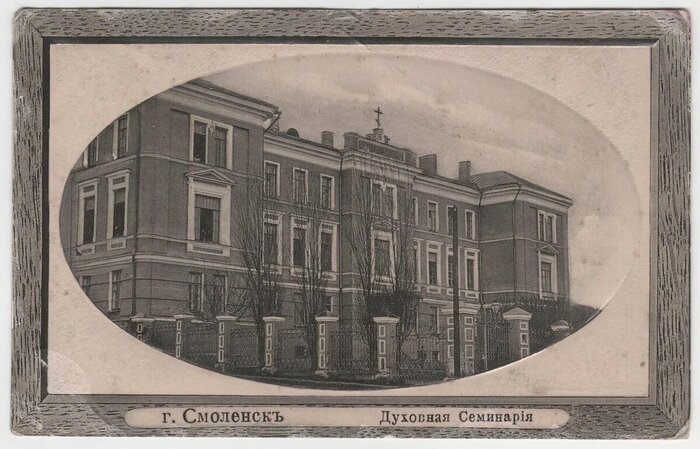

В 1852 году под влиянием митрополита, Прасковья Розен ушла послушницей в монастырь, а спустя два года приняла постриг, получив монашеское имя Митрофания.

В 1861 году Филарет, посвятил свою духовную дочь Митрофанию в чин игуменьи и передал ей под управление Серпуховской Владычный монастырь.

Для женщины это было высшее звание в церковной иерархии, но к тому времени душа Митрофании была изъедена гордыней, ее обуяла жажда всенародной любви и славы. Все наследство, полученное от родителей, игуменья махом растратила на благоустройство монастыря и богоугодные дела. Словно из рога изобилия на настоятельницу пролился водопад из наград, грамот.

Императрица поручила ее попечительству «Общину сестер милосердия» основанную Дашей Севастопольской. Когда игуменья задумала превратить сестер милосердия в не принявших постриг монахинь, ее впервые одернули церковные власти, напомнившие сжираемой гордыней Митрофании, что милосердные сестры не крепостные.

К этому времени наследство баронессы Розен было промотано, инвестиции в монастырь приносили одни убытки, а непомерная гордыня и жажда славы еженощно раздирали ей душу. Ждать милостей от Господа, или копить пожертвования прихожан баронесса-игуменья не желала, для реализации амбициозных проектов, ей был нужен глобальный капитал. В какой-то момент Митрофанию осенило, что ради богоугодного дела и обмануть не грех.

Однажды настоятельницу познакомили с богатым купцом Лебедевым грезившем получить орден Святой Анны. Игуменья лично общавшаяся с императором и его супругой обещала исполнить мечту толстосума, попросив его пожертвовать на богоугодные дела 22 000руб. Когда купец подписал вексель, матушка на всякий случай скопировала его почерк.

Купцу Солодовникову томившемуся в тюрьме за то, что в молодые годы связался с сектой скопцов, игуменья обещала вымолить помилование у государя императора. Безутешный старичок подписал Митрофании три векселя на 325 000руб., остальные 118 ценных бумаг на 1 175 000руб подделали подручные матушки. В этой афере «монастырская шайка» совершила, первый серьезный просчет «нарисовав» ценных бумаг на сумму, серьезно превышающую банковский счет купца.

Владелице огромного состояния, спившейся купчихе Прасковье Медынцевой по просьбе родственников суд назначил опеку, выдававшую пьянчужке на все прелести жизни 500 руб., ежемесячно. В те времена когда «Мортель» и «Вдова Клико» стоили по 5 рубликов за бутылочку, этой суммы на месяц должно было хватать за глаза, но душа купчихи требовала размаха.

Митрофания пообещала снять с пропойцы опекунство. Однажды после «душеспасительной» беседы матушка поднесла просительнице зелена венца и попросила поставить автограф на пустых листиках, чтобы сподручней было от имени купчихи подавать прошения на Высочайшее имя. Позже из этих бумажек «божьи люди» изготовили расписки на 237 000руб.

Послушные воле матушки монахини обналичивали векселя по 60 копеек за рубль, или расплачивались ими с поставщиками и подрядчиками монастыря. Афера вскрылась после того, как купец Лебедев, приглашенный в банк, заявил директору, что векселя с его подписью поддельные. Стоило только потянуть за ниточку, как тут же распутался весь клубок.

Когда было возбуждено расследование, игуменья как опытная мошенница запутывала следы, давала указания подельникам, давила на свидетелей. Церковные власти всячески препятствовали проведению объективного расследования, а потом вообще заявили, что Митрофания подлежит только духовному суду.

5 октября 1874 года, после девяти месяцев следствия начался судебной процесс во время которого обвиняемая сидела не на скамье подсудимых, а в игуменском кресле, сильно смахивавшим на царский трон. Блистательные столичные адвокаты все как один отказались защищать аферистку в рясе.

Ни одна монахиня, участвовавшая в допросе, не свидетельствовала против игуменьи. Митрофания вину не признала, но рассказала о грешных мыслях, которым она как могла, сопротивлялась.

В XIX веке суд Российской империи столкнулся с эффектом «Юрия Деточкина», заключавшимся в том, что из полученных за счет подлога средств игуменья ни копейки не потратила на собственные нужды, пустив все деньги на удовлетворение потребностей монастыря и паломников.

В день голосования присяжные на подавляющее большинство из 270 вопросов по делу ответили «виновна», и все проголосовали за то что подсудимая заслуживает снисхождения. Не раскаявшуюся настоятельницу приговорили к 3,5 годам ссылки в Енисейской губернии, лишили прав и церковного сана. На этом игра в независимый суд и закончилась. Высочайшим повелением Митрофанию отправили отбывать наказание в ставропольский женский монастырь.

Последние 20 лет жизни она жила в монастырях Полтавской, Нижегородской и Тамбовской губерний, а два года перед смертью провела в Иерусалиме.

2 августа 1899 года Прасковья Григорьевна Розен скончалась в Москве.

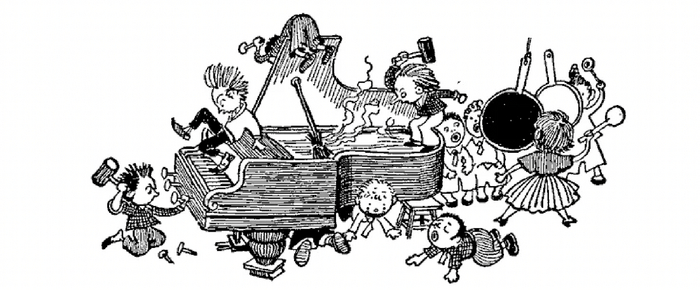

После нашумевшего процесса образ Митрофании появился на страницах произведений Некрасова, Писемского, Салтыкова-Щедрина и даже Бориса Акунина. Однако по-настоящему ее имя в русской литературе увековечил Александр Островский в злободневной сатирической комедии «Волки и овцы».