Популяционная генетика послеледниковой Евразии.

2 поста

Исторические битвы, вторжения и нашествия, которые часто сопровождались миграциями людей, глубоко изменили генетическое разнообразие местного населения во многих регионах. Но все ли массовые миграции оставляют генетические отпечатки в местных популяциях?

После Клермонского собора 1095 года н. э, в течение двух столетий начиная с 1096 г. сотни тысяч европейцев прибывали на Ближний Восток, чтобы сражаться в Крестовых походах и поселиться в недавно созданных европейских государствах вдоль побережья Восточного Средиземноморья.

XIII век

Хотя справедливости ради стоит отметить, что Крестьянский крестовый поход, который был первым, окончился весьма печально, когда толпы слабо вооружённых бедняков, не признающих дисциплины, занялись приятными для себя делами, а именно грабежами, ещё будучи в Европе. Приютившему их позже Константинополю тоже досталось, выдвинувшиеся под благим предлогом «защитники веры», в кавычках, грабили не только дома и торговцев, но даже церкви. Трудно было прокормить и удержать многотысячную толпу. Но впоследствии горе-крестоносцам крепко досталось от турок-сельджуков, выжили считаные десятки, остальные были убиты, включая детей и стариков, а кто имел товарный вид, продали в рабство. Последующие Крестовые походы с рыцарями под предводительством дворян были более удачными, однако, в итоге всё закончилось не совсем хорошо для Крестовых походов, но не в целом для Европы.

Исторические записи того периода сообщают о различных эпизодах насильственного перемещения местного населения или совместного проживания и смешения с ним.

Ранее уже сообщалось об обнаружении европейских гаплогрупп Y-хромосомы, как R1b, в современной популяции Ливана и была выдвинута гипотеза, что поток генов произошёл от крестоносцев, когда Ливан находился под их властью в средневековый период.

Однако, недавно, используя последовательности всего генома от современных и древних людей, исследователи обнаружили, что современные ливанцы получили большую часть своего генетического происхождения от местной популяции бронзового века и от примеси, связанной с Евразийской степью, которая имела место около 1750–170 гг. до н. э. Таким образом, на аутосомные геномы ливанцев Крестовые походы, по-видимому, не повлияли. Древняя ДНК средневековых крестоносцев, прибывших на Ближний Восток и местных жителей, которые были их современниками и взаимодействовали с ними, потенциально может устранить несоответствие между историческими записями, сообщающими о смешанных потомках крестоносцев на Ближнем Востоке, и генетикой современного населения, в которой не прослеживается этих примесей.

Древняя ДНК того периода также может устранить неопределённость в демографических процессах, сопровождавших Крестовые походы, предоставив понимание таких вопросов, как происхождение армий крестоносцев и степень их принадлежности к генетически и географически различным группам. А также насколько генетически похожи современные жители Ближнего Востока на средневековое население и какие генетические изменения произошли после Крестовых походов? На эти вопросы потенциально можно ответить сегодня очень подробно, используя древнюю геномику. Однако получение ДНК от крестоносцев является сложной задачей и затруднено в основном из-за малого количества захоронений, которые могут быть связаны с крестоносцами и из-за жаркого и влажного климата на Ближнем Востоке, пагубно влияющего на сохранность ДНК.

Одно из немногих известных захоронений крестоносцев расположено в городе Сидон, на юге современного Ливана, который теперь называется Сайда, когда-то он был важным оплотом в Иерусалимском королевстве крестоносцев и местом крупных сражений между крестоносцами и арабами с 1110 по 1249 год н. э. В ходе недавних археологических раскопок в Сидоне вблизи руин замка крестоносцев были обнаружены два массовых захоронения, состоящих из останков как минимум 25 человек, которые имели признаки насильственных травм и датировались радиоуглеродным методом между 1025-1283 гг. н. э.

Частично сожжённые тела были помещены произвольным образом в две соседние простые ямы, вырытые в земле. Расположение тел, дата и состояние захоронений, а также монета крестоносцев, выпущенная в Италии в 1245–1250 годах н. э., и пять пряжек с узорами, связанными со средневековой Европой, позволяют предположить, что в этих могилах захоронены крестоносцы, погибшие в бою в XIII веке н. э. Исследователи взяли пробы из каменистой части височных костей у 16 индивидов из этого захоронения. Помимо этого, пробы были отобраны из захоронений пяти местных жителей римского периода, датированных между 237–632 гг. н. э., на археологическом участке Корнет-Эд-Дейре, в биосферном резервате Джебель-Мусса на горном хребте Ливан, таким образом, была получена местная родословная жителей до крестовых походов.

После секвенирования, пригодными для анализа осталось 13 образцов древней ДНК, которые объединили для сравнения с ранее полученными наборами древних и современных геномов. Все захороненные у замка крестоносцев оказались мужского пола. А вот метод главных компонент, показал уже интересные результаты. Все индивиды из римского периода Ливана группировались с ближневосточными и были близки к современным ливанцам. В отличие от них, захороненные у замка крестоносцев были более разнообразными, и заметно делились на три группы:

1. Группа из четырёх человек, по-видимому, была местным ближневосточным народом, поскольку они были связаны с римским периодом и современными ливанцами.

2. Три человека, казалось, были европейцами и сгруппированы с различным европейским населением.

2.1 Двое сгруппированы с испанцами и были близки к баскам, французам и северным итальянцам,

2.2 Третий же был ближе к сардинцам.

3. Два человека, по-видимому, занимали промежуточное положение между европейцами и выходцами с Ближнего Востока:

3.1. Один показал близость с неолитическими анатолийцами и был далёк от любого современного населения Западной Евразии.

3.2. А второй показал близость с ашкеназскими евреями и южными итальянцами.

Таким образом, результаты указывают на различное происхождение людей, захороненных в яме крестоносцев. Это как раз может служить примером того, как генетика дополняет и корректирует выводы археологов. С одной стороны, было дано подтверждение тому, что в захоронении были крестоносцы, как и указывали археологические подсказки. Но, с другой стороны, было установлено, что в этом же погребении были выходцы с Ближнего Востока. Это может быть объяснено двумя возможными сценариями:

1. После битвы между крестоносцами и мусульманской армией, погибшие с обеих сторон были похоронены в одной и той же яме.

2. В качестве альтернативы крестоносцы могли завербовать местных ближневосточных жителей в свою армию, и таким образом, погребение могло быть предназначено для людей, которые сражались на стороне крестоносцев.

Все древние представители, описанные в этой работе, имели гаплогруппы Y и мтДНК, отражающие ближневосточное или европейское происхождение. Европейцы были представлены гаплогруппами R1b, Y-хромосомы и мтДНК - H или U5. А жители Ближнего Востока гаплогруппами Y-хромосомы E, T, J, Q и мтДНК J1 или HV. Однако, смешанные индивиды имели гаплогруппу Y-хромосомы R1b-P312, как и у европейцев и гаплогруппы мтДНК HV0 и T2, присутствующие как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Один из смешанных представителей из захоронения крестоносцев имел гаплогруппу R1b1a2a1a2a, определяемой наличием маркера DF27. Эта субклада связана с протокельтскими, кельтскими и более поздними кельтиберийскими движениями, и она широко распространена в Иберии (до 70% мужчин-басков) и редко встречается в других местах, поддерживая предыдущие результаты исследователей, что этот человек произошёл от европейца, связанного с северными испанцами или басками.

В целом комбинированные результаты гаплогрупп Y-хромосомы и мтДНК позволяют предположить, что у смешанных индивидов, возможно, были отцы-европейцы, а матери с Ближнего Востока. Но более сложный сценарий смешения, где смешиваются сами родители, также мог привести к этому результату. Данные предполагают, что примесь произошла в Ливане во времена крестоносцев, поэтому исследователи пытались проанализировать последствия этой примеси для геномов ливанцев, отслеживая генетические изменения в Ливане до и после Крестовых походов.

В итоге результаты показали, что генетическое наследие крестоносцев по целому геному не наблюдается у ливанцев, в настоящее время, даже если их предки смешивались с крестоносцами. Исследователи предполагают, что примеси во времена крестоносцев не были достаточно широко распространены, чтобы оставить значительный генетический след в современных популяциях. А общая недавняя геномная история европейцев и жителей Ближнего Востока также способствовала быстрому разбавлению специфического генетического потока от крестоносцев. Например, анатолийцы неолита и люди, связанные с Евразийской степью бронзового века, которые внесли свой вклад в развитие европейцев, сами по себе были смесью населения, в которую входили жители неолитического Леванта и иранцы медного века, а они также были основными участниками генетики ближневосточных народов.

Примечательно, что значительные генетические изменения в ливанцах после Крестовых походов, по-видимому, произошли не от крестоносцев и не от ливанских христиан, а были в основном ограничены ливанскими мусульманами.

Генетики нашли два сигнала таких примесей:

1. Первая примесь может быть обнаружена с перекрывающимися датами как у ливанских христиан (850–150 гг. до н.э.), так и у ливанских мусульман (900 г до н. э. - 500 г н. э.) и согласуется с обнаружением этой примеси у индивидов из древнеримского периода 240–400 гг. н. э.

2. Вторая примесь была характерна для ливанских мусульман около 1550–1700 гг. н. э. Время этой примеси совпадает с владычеством Османской империи над Ливаном, и исследователи предполагают, что турки, которые сами имеют восточноазиатское происхождение от сельджуков, передали эту родословную ливанским мусульманам. А африканская примесь была передана ливанским мусульманам, скорее всего, благодаря работорговле в Османской империи и запрету немусульманам владеть рабами в этот период.

В целом, в этой статье исследователи представили новые данные о последовательности всего генома древних людей, которые жили во времена, когда на Ближнем Востоке разворачивались важные исторические события. Полученные образцы периода крестоносцев свидетельствуют о генетическом разнообразии, которое сосуществовало в этом регионе. Включая европейцев, ближневосточных представителей и их смешанных потомков. Однако эта неоднородность была переходящей в геномной истории Ближнего Востока, поскольку, за исключением некоторых линий Y-хромосомы, современные популяции получили большую часть своей родословной от местных жителей, до Крестовых походов.

Эти данные указывают на то, что в истории человечества могут быть и другие важные события, которые не обнаруживаются в ДНК людей, живущих сегодня. И если эти события не так хорошо документированы, как Крестовые походы, мы просто можем не знать о них. К тому же исторические записи часто очень фрагментарны и потенциально очень предвзяты.

Результаты демонстрируют, что стоит тщательнее рассматривать древнюю ДНК даже в те периоды, когда создаётся впечатление, что никаких событий, способных повлиять на генетику народов, не происходило. А человеческая история может быть полна этих преходящих импульсов генетического смешения, которые исчезают без следа.

Создано на основе статьи в журнале Cell:

A Transient Pulse of Genetic Admixture from the Crusaders in the Near East Identified from Ancient Genome Sequences

Marc Haber, Claude Doumet-Serhal, Christiana L. Scheib, Yali Xue, Richard Mikulski, Rui Martiniano, Bettina Fischer-Genz, Holger Schutkowski, Toomas Kivisild, Chris Tyler-Smith doi .org /10.1016/j.ajhg.2019.03.015

Что будет если выпить вино, а потом пиво или наоборот? Повлияет ли это на тяжесть похмелья?

Многие, наверное, слышали советы о повышении градусности напитков в процессе праздничных застолий, якобы это может оказать влияние на интенсивность похмелья на следующий день. И хотя самое лучшее лекарство от похмелья: вчера не пить! В статье этого года описано рандомизированное контролируемое перекрёстное испытание пива и вина, а именно влияние очерёдности потребления этих напитков на интенсивность похмелья, чтобы проверить высказывание: «Вино на пиво — диво, пиво на вино — не то».

Но вернёмся к исследованию, местами очень даже весёлому, так как не обошлось и без курьёзов. Сразу поясню, что рандомизированные контролируемые испытания (РКИ) являются основой доказательной медицины, в них участники случайным образом разделены на равноценные группы, в одних проводятся исследуемые вмешательства, а другие контрольные, для сравнения. В описываемом исследовании принимали участие 3 группы из Германии с аналогичным возрастом, от 19 до 40 лет в каждой, полом, весом, ростом, индексом массы тела, зарегистрированным уровнем употребления алкоголя и частотой похмелья. Участники были случайным образом распределены на 2 исследовательские и контрольную группы, с использованием сбалансированного соотношения. При этом отмечая, что реакция женщин и мужчин на употребление алкоголя различна, но цель не в этом.

Самое интересное, что изначально предполагалась ещё одна контрольная группа, которая получила бы безалкогольное пиво или вино. Но создать такую группу не получилось, из-за неудовлетворённости и зависти, к алкогольным группам, участников которых они считали счастливчиками. Исследователи даже отметили скрытные попытки перебежать в группы, потребляющие алкоголь, во время эксперимента, а также скрытое его употребление по тихому.

Но в целом, отбор участников проводили очень тщательно с учётом положительной истории потребления пива и вина, хорошей физической подготовки и наличия подходящих, по параметрам партнёров в других группах. Из добровольцев, которых было почти в 3 раза больше чем надо, исключались лица с алкогольным воздержанием или непереносимостью, уроженцы Восточной Азии, из-за распространённых вариантов генов, кодирующих алкогольдегидрогеназу и ацетальдегиддегидрогеназу, а также с аномальными тестами функций печени и по многим другим признакам. Только 90 из 105 участников дошли до конца исследования.

Удивительно и то, что исследование было одобрено Комитетом по этике Университета Виттена / Хердекке и проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией об этических принципах медицинских исследований с участием людей.

Дизайн исследования

Далее буду переводить концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе из процентов в промилле, которую не стоит путать с содержанием алкоголя в крови.

Первая исследовательская группа употребляла пиво до концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,5‰, а затем вино до 1.1‰. Во второй исследовательской группе пили сначала вино, а затем пиво. Испытуемые контрольной группы употребляли либо только пиво, либо только вино. После чего всем участникам было предложено воздерживаться от употребления алкоголя в течение 1 недели перед следующим сеансом. А не менее, чем через неделю, после обследования, 1-я и 2-я группы менялись очерёдностью пития. А в контрольной группе те, кто пил только вино в первом испытании, через неделю пили только пиво. Анализы были взяты как до, так и после употребления алкоголя, а также на следующий день, когда уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе вернулся к нулю. Условия сна были одинаковыми для всех участников, и все добровольцы находились под наблюдением врача в течение всего времени.

Наблюдения в процессе испытаний

Переход от вина к пиву происходил раньше, чем при противоположном режиме. Испытуемые контрольной группы, которые пили только вино, достигали максимального значения алкоголя в выдыхаемом воздухе значительно раньше, чем другие, и оно было одинаковым во всех группах. Интересно, что в течение обоих дней вмешательства женщины сообщали о повышенном уровне похмелья по сравнению с мужчинами, но не достигая статистической значимости.

В процессе исследования тошнота с результатом встречалась чаще в контрольной группе, 6 раз после вина и 5 после пива. А в процессе пития, у женщин встречалась тошнота чаще, чем у мужчин, в первый день в пропорции 5 к 4 и через неделю уже 8 к 4.

Оценки факторов, связанных с интенсивностью похмелья

Определение интенсивности похмелья проводилось по шкале острого похмелья с 8-балльной комплексной оценкой, включая жажду, усталость, головную боль, головокружение, тошноту, боль в животе, тахикардию и потерю аппетита. Каждый элемент оценивался испытуемыми между 0 и 7 на следующий день после застолья, когда уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе возвращался к нулю. Оценка 56 соответствовала наибольшей интенсивности похмелья, а 0 - полному отсутствию его симптомов.

Результаты

Выводы исследователей опровергают вековые мифы о похмелье после алкогольного опьянения от умеренной до тяжёлой степени. Ни тип, ни порядок употребления алкогольных напитков существенно не влияли на интенсивность похмелья у участников исследования. Немецкая поговорка: "Вино на пиво — диво, пиво на вино — не то". И традиционные мифы по типу: "пиво, перед вином, и вы будете чувствовать себя прекрасно; вино перед пивом, и вы будете чувствовать себя ужасно", не подтвердились. На тяжесть похмелья влияет только количество алкоголя. И никакие закуски, и хитрости значительно не повлияют. Включая масла, сырые яйца и обильную жирную пищу. Такими способами изменить можно лишь скорость наступления опьянения.

Создано на основе статьи: Grape or grain but never the twain? A randomized controlled multiarm matched-triplet crossover trial of beer and wine. Jöran Köchling Berit Geis Stefan Wirth Kai O Hensel

The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 109, Issue 2, February 2019, Pages 345–352, doi.org /10.1093/ajcn/nqy309

Публикую только видео, для тех, кому лень читать. Потому как обзор этой статьи уже есть на pikabu, хоть и немного другой, но смысл один и тот же.

Во многих генетических исследованиях можно встретить упоминания анатолийских земледельцев в качестве примесей в популяции различных регионов Евразии, как анатолийский неолит. Но кем были эти люди, изменившие генетический облик жителей Европы? Они тоже откуда-то мигрировали или сами занялись земледелием? Эти вопросы давно обсуждаются и в новом исследовании международная группа учёных даёт ответы о происхождении анатолийцев, а также делится интересными и неожиданными результатами, которые включают и некоторые фенотипические признаки.

Практика земледелия началась примерно 11–12 тыс. лет назад на Ближнем Востоке, в регионе, названном, как Плодородный полумесяц из-за своей формы, который охватывает современный Ирак, Израиль, палестинские территории, Сирию, Ливан, Египет, Иорданию, юго-восточную окраину Турции и западную окраину Ирана. Некоторые авторы в этот регион также включают и Кипр. Именно в этом регионе впервые возникло оседлое земледелие, и достигнув центральной Анатолии, около 10300 лет назад, распространилось по всей Западной Евразии, всё больше вытесняя местных охотников и собирателей.

В отличие от Европы, в регионах Плодородного полумесяца, таких как Южный Левант и горы Загрос, расположенные между современным восточным Ираком и западным Ираном, структура населения сохраняется на протяжении всего неолитического перехода. Это указывает на то, что охотники-собиратели этих регионов локально перешли на производящее хозяйство. Здесь стоит отметить, что не правильно в качестве представителей древних анатолийцев, представлять более современных турок, потому как они генетически смещены в сторону жителей Центральной Азии, и это согласуется с историей смешения с населением этого региона.

Центральная Анатолия имеет некоторые из самых ранних свидетельств сельскохозяйственных обществ за пределами Плодородного полумесяца и, таким образом, является ключевым регионом в понимании раннего распространения земледелия. В этом исследовании учёные сообщают о новых данных, в которых впервые представлен геном анатолийского охотника и собирателя из эпипалеолита, возрастом в 15642—15073 года, обнаруженного на участке Пынарбаши, Турция. А также в исследовании представлены геномные данные пяти ранних неолитических докерамических анатолийских земледельцев, возрастом от 10300 до 9800 лет, из археологического участка Бонджуклу, Турция. И двух земледельцев раннего неолита из южного Леванта, возрастом от 9700 до 8685 лет. В целом эти данные включают генетическую запись от эпипалеолита до раннего голоцена, охватывающую появление сельского хозяйства в регионе. Помимо новых, в анализе принимали участие генетические данные 587 древних представителей из разных популяций.

Генетическое наследие и примеси у анатолийцев

Эпипалеолитический анатолийский охотник-собиратель генетически отличается от других зарегистрированных популяций позднего плейстоцена, а анатолийские популяции неолита получили значительную часть этого генома в наследство. Это позволяет предположить, что земледелие было принято местными охотниками-собирателями центральной Анатолии, а не привнесено в результате массовых миграций. Исследователи также обнаружили чёткие генетические взаимодействия между популяциями центральной Анатолии и более ранними сельскохозяйственными центрами на востоке в течение позднего плейстоцена / раннего голоцена и зафиксировали генетическую связь с европейскими охотниками и собирателями, которая возникла ещё 15 тыс. лет назад. То есть, ещё до появления земледелия охотники и собиратели из Европы и Ближнего Востока успешно смешивались между собой. Данные указывают на то, что эпипалеолитический анатолийский охотник-собиратель генетически является промежуточным звеном между западноевропейскими охотниками-собирателями и популяцией неолитического Леванта. Что невозможно объяснить без потока генов между этими тремя группами. Но это подтверждает наличие в позднем плейстоцене как ближневосточных, так и европейских предков, связанных с охотниками и собирателями, в центральной Анатолии. Примечательно, что эта генетическая связь с Левантом предшествует появлению сельского хозяйства в регионе как минимум на пять тысячелетий.

А вот, докерамические анатолийские земледельцы немного смещены от анатолийского охотника и собирателя, в сторону древнего и современного Кавказа и иранских групп.

Около 10% неолитического происхождения, связанного с древним Ираном, по-видимому, распространялось в центральной Анатолии во время заключительных стадий плейстоцена или раннего голоцена, скорее всего, через контакты в восточной части Анатолии. А представители анатолийского керамического неолита имеют больше аллелей, связанных с жителями Леванта раннего голоцена, чем анатолийцы докерамического неолита.

Генетические связи между плейстоценовой Европой и Ближним Востоком

Анатолийские охотники и собиратели пережили климатические изменения во время последнего оледенения и заселили регион, соединяющий Европу с Ближним Востоком. Однако донеолитическое взаимодействие между Анатолией и Юго-Восточной Европой до сих пор недостаточно хорошо археологически задокументировано. Интересно, что предыдущее геномное исследование показало, что современные жители Ближнего Востока имеют больше аллелей с более поздними охотниками и собирателями Европы моложе 14 тыс. лет, чем с более древними.

Большинство поздних европейских охотников и собирателей принадлежат к значительно однородному генофонду, называемому «кластер Виллабруна», в честь его самого старого, из найденных, представителя эпиграветтской культуры в северной Италии. Результаты показывают, что неосновное евразийское происхождение древних анатолийцев и жителей Леванта происходило из генофонда, связанного именно с этим кластером, до того как он попал Европу, после 14 тыс. лет назад.

Поздние европейские охотники и собиратели с Балканского полуострова, который географически соединяет Анатолию и центральную Европу показывают наибольшее генетическое сродство с анатолийскими охотниками-собирателями и в меньшей степени с представителями натуфийской культуры Леванта.

Охотники и собиратели Балкан или представители района Железных Ворот, которые упоминаются в новой статье уже были описаны на канале в видео «Стоянка охотников и собирателей Лепенски-Вир. Традиции, искусство и датировки перехода к земледелию». Если кто не смотрел, рекомендую, это дополняет материал.

Исследователи отмечают, что популяцию Железных Ворот можно смоделировать как трёхстороннюю смесь:

Ближневосточных охотников-собирателей, а именно 25,8 ± 5,0% эпипалеолитических анатолийских охотников и собиратель или 11,1 ± 2,2% натуфийцев.

Западноевропейских охотников-собирателей 62,9 ± 7,4% или 78,0 ± 4,6%, соответственно.

И восточноевропейских охотников-собирателей 11,3 ± 3,3% или 10,9 ± 3% соответственно.

Последующие анализы предполагают, что однонаправленного потока генов с Ближнего Востока в Европу может быть недостаточно для объяснения избыточного сродства популяций охотников и собирателей Железных Ворот и Ближнего Востока.

Поэтому можно предположить, что до 15 тыс. лет назад существовал двунаправленный поток генов между популяциями, предками которых были юго-восточные европейцы раннего голоцена, и предками анатолийцев позднего ледникового периода, или генетическим притоком из популяций, чьи предки происходили от юго-восточных европейцев на Ближний Восток.

Гаплогруппы и фенотипический анализ

При анализе с использованием однопараметрических маркеров эпипалеолитический анатолийский охотник-собиратель был помещён в митохондриальную подгаплогруппу K2b и в гаплогруппу Y-хромосомы C1a2, которая редко встречается у современных евразийцев. Митохондриальная гаплогруппа K2 до сих пор не была обнаружена у палеолитических охотников-собирателей. Тем не менее гаплогруппа Y-хромосомы C1a2 была зарегистрирована у некоторых из первых европейских охотников-собирателей (все сунгирцы, к примеру). А первые земледельцы принадлежат к типам ранних неолитических митохондриальных гаплогрупп — N1a, U3 и K1a и Y-хромосомных гаплогрупп — C и G2a. Исключением стал один древний представитель Леванта, у которого была выявлена самая ранняя митохондриальная группа N1b.

Помимо этого, в результате исследования аллелей связанных с фенотипическими признаками, в древних геномах были обнаружены интересные особенности. У троих докерамических анатолийских земледельцев был обнаружен производный аллель rs12913832 в гене HERC2, который в первую очередь ответственен за более светлый цвет глаз. Этот аллель был ранее обнаружен у охотников и собирателей, возрастом 13–14 тыс. лет из Италии и Кавказа. Но ранее не сообщалось о подобных находках у охотников-собирателей или ранних земледельцев Ближнего Востока.

Выводы

Подытожить всё это можно тем, что на протяжении 7 тысяч лет, в Анатолии была относительно однородная генетическая картина между охотниками-собирателями и ранними земледельцами, примерно на 80–90%, во время перехода от присваивающего к производящему хозяйству. Эта демографическая картина аналогична той, которая наблюдалась в более ранних фермерских центрах Плодородного полумесяца и отличается от модели распространения сельского хозяйства в Европе.

Новые результаты дают генетическую поддержку археологическим свидетельствам, о том, что Анатолия была не просто ступенькой в движении ранних земледельцев из Плодородного полумесяца в Европу, но скорее местом, где именно местные охотники-собиратели переняли идеи и технологии соседей, а возможно, до чего-то дошли и сами.

В дополнение к локальному генетическому вкладу более ранних анатолийских популяций, земледельцы анатолийского докерамического неолита наследуют около 10% своих генов из генофонда, связанного с неолитическим Ираном / Кавказом, в то время как более поздние представители керамического неолита Анатолии получили около 20% генома из другого отдельного генофонда, связанного с неолитическим Левантом. А на западе прослеживается тысячелетняя генетическая связь между анатолийскими и европейскими охотниками и собирателями плейстоцена. В частности, мезолитические юго-восточные европейские охотники-собиратели Балкан, демонстрируют сильную генетическую связь с эпипалеолитическими анатолийскими охотниками и собирателями.

Однако широкие временные разрывы между доступными геномами в настоящее время ограничивают возможности исследователей. Получение дополнительных данных из этих регионов, а также из географически промежуточных популяций восточной Анатолии и региона Большой Месопотамии может помочь определить, как произошли эти генетические изменения в центральной Анатолии. Либо в результате кратковременной массовой миграции, либо благодаря фоновому потоку генов низкого уровня.

А нам остаётся ожидать новых данных, зато теперь при упоминании анатолийских земледельцев и не только, зрителям и читателям, будет проще представить о ком идёт речь.

Создано на основе статьи в журнале Nature::

Late Pleistocene human genome suggests a local origin for the first farmers of central Anatolia

Michal Feldman, Eva Fernández-Domínguez, Luke Reynolds, Douglas Baird, Jessica Pearson, Israel Hershkovitz, Hila May, Nigel Goring-Morris, Marion Benz, Julia Gresky, Raffaela A. Bianco, Andrew Fairbairn, Gökhan Mustafaoğlu, Philipp W. Stockhammer, Cosimo Posth, Wolfgang Haak, Choongwon Jeong & Johannes Krause doi.org/10.1038/s41467-019-09209-7

Многие люди замечают, что с возрастов ощущение времени меняется. Кажется, что время летит. Казалось бы, только недавно учился в университете, а тут сын уже в том же вузе на третьем курсе. У всех нас есть подобные истории, от долгих дней детства и бесконечных часов занятий в школе, до дней, месяцев и лет, которые сейчас проходят как в тумане, со словами - было как вчера... Но одновременно бывает и впечатление, что одни дни проходят медленнее, чем другие. «Более медленные» дни полны продуктивности, событий и воспоминаний о том, что произошло. Эти субъективные временные механизмы не имеют ничего общего с циркадными ритмами.

Если кто-то не заметил эту разницу между медленными и быстрыми днями, то следует обратить на это внимание, потому как в этом различии и лежит объяснение загадки восприятия времени, согласно статье физика-теоретика Адриана Бежана из университета Дюка в США. Хотя стоит учесть, что есть ещё и другие аспекты, включая и химию мозга, которые не рассматривал автор, но они также влияют на восприятие времени, они участвуют в ситуациях, когда время летит если мы весело проводим время и тянется, когда мы стоим в пробке или ждём конца рабочего дня. Также продуктивные дни случаются, когда тело и разум отдыхают, после периодов регулярного сна.

Спортсмены усердно изучают соотношение между хорошим отдыхом и скоростью проходящего времени. Отсутствие отдыха затормаживает восприятие. У молодых студентов тоже проявляется этот эффект, на экзаменах, к примеру. Отдохнувший ум имеет больше времени, чтобы пройти через проблемы, найти ошибки, вернуться к началу и попробовать снова. Недостаток сна, из-за зубрёжки ночью перед экзаменом, заставляет время проходить быстрее в течение экзаменационного периода, и человек успевает выполнить только часть заданий. Что тоже неплохо, если до этой ночи студент, вообще ничего не знал... Сегодня многие молодые люди испытывают искажение времени, потому что они проводят слишком много времени в интернете. Это имеет серьёзные последствия начиная от недостатка сна и изменения настроения до психических расстройств. Вот почему важно понимание физической основы того, как люди воспринимают течение времени. Время представляет собой воспринимаемые изменения в наблюдаемых фактах, таких как визуальные образы. Человеческий разум воспринимает реальность (природу, физику) через образы, которые возникают, когда визуальные входы достигают коры головного мозга. Ум чувствует «изменение времени», когда меняется воспринимаемый образ. Стрела времени в физике — это целенаправленная последовательность изменений конфигурации потока, направление которого продиктовано конструктивным законом. Настоящее отличается от прошлого, потому, что мысленное видение изменилось, а не потому, что чьи-то часы тикают. Однако физическое время отличается от времени в нашем сознании.

Помимо этого, время, которое воспринимает отдельно взятый человек, отличается от времени, воспринимаемого другими. Почему? Да потому что молодой мозг получает больше образов в течение одного дня, чем тот же мозг в старости. Иначе говоря, если продолжительность жизни измеряется количеством воспринимаемых в течение жизни образов, то частота мысленных образов в молодости выше, чем в старости. Визуальные материалы, которые перемещаются в мозг человека, чтобы стать мысленными образами – или «отражениями» реальности, прерывисты. Они происходят через определённые интервалы времени (t1) и должны перемещаться в мозг на расстояние (L) с определённой скоростью (V).

В случае со зрением, t1 - временной интервал между последовательными саккадами — это быстрые, строго согласованные движения глаз, происходящие одновременно и в одном направлении.

С помощью саккад происходит изменение точки фиксации взора. Время, необходимое одному мысленному образу для перемещения из сенсорного органа в кору - t2, примерно равное расстоянию, делённому на скорость (L / V). В течение жизни расстояние (L) увеличивается пропорционально увеличению массы тела М до степени 1/3, и, как и все явления роста, масса тела со временем увеличивается по S-образной кривой.

Но не всё так просто, длина, пройденная входными сигналами от внешних датчиков к коре, на самом деле больше чем расстояние по прямой линии, и она также увеличивается с возрастом. Причина в сложность и непрямолинейности пути, по которому проходит один сигнал для достижения одной точки в мозге. Это расстояние также возрастает по мере роста мозга и усложнения древовидных путей потока. Общая тенденция направлена на то, что расстояние увеличивается с возрастом, а скорость уменьшается из-за старения или деградации путей потока. Ключевая особенность заключается в том, что физическое время (совокупный эффект t1 и t2), необходимое для возникновения одного ментального образа, монотонно увеличивается в течение жизни человека. В результате чего, частота мысленных образов уменьшается монотонно и неравномерно (т. е. не с постоянной скоростью). Учитывая вышесказанное, можно сделать два обобщающих вывода:

а) в юности количество записанных мысленных образов в единицу времени больше;

б) "скорость" времени, которую мысленно воспринимает человек, должна увеличиваться с течением жизни. Соответственно и скорость, с которой физические часы "тикают" во время одного изменения ментального образа, увеличивается с возрастом.

Несоответствие тактов часов и изменений, воспринимаемых умом, объединяет многочисленные наблюдения и измерения, накопленные в литературе, особенно при изучении зрения и познания.

Из исследований, на которые ссылается автор известно, что при естественных условиях наблюдения, нормальный взрослый человек делает 3–5 быстрых, строго согласованных движений глаз в секунду (саккад), разделённых периодами 200–300 миллисекунд, в течение которых глаза не делают больших или быстрых движений. Эти периоды обычно называют «фиксациями». Если изображение сетчатки в целом не может двигаться (в результате успешных добровольных попыток не двигать глазами или с помощью технических средств), зрение быстро становится размытым, и восприятие изображения на сетчатке полностью исчезает в течение 10 секунд. Исследователи объясняют, что крайне неоднородная структура сетчатки приматов, с чрезвычайно высокой плотностью рецепторных и ганглиозных клеток в центре, специализированной ямкой и быстрым снижением плотности клеток к периферии, делает практически невозможным однородное и одновременное восприятие всего поля зрения без какого-либо перемещения центральной ямки из жёлтого пятна сетчатки глаза в различные положения и получение и интеграцию информации из этих последовательных «взглядов».

Наличие ямки требует, как глазных движений, так и периодов фиксации, то есть активного подавления саккадических движений глаз или механизма последовательной фиксации точек, когда видимое окружение постоянно движется перед глазами. Хотя время реакции саккад относительно стабильно (200–250 миллисекунд), у младенцев время фиксации короче, чем у взрослых. У приматов существует постоянная связь между продолжительностью, пиковой скоростью и амплитудой саккад, известной как «основная последовательность», в которой траектории этих движений развивались в направлении оптимизации компромисса между точностью и скоростью движения глаз. Что также согласуется с физической основой человеческого предпочтения прямоугольных дисплеев, так называемого «золотого сечения», которое быстрее всего сканируется глазами человека. В результате взаимодействия афферентных («приносящих»), центральных и эфферентных («выносящих») нейронных процессов мы воспринимаем целостное и стабильное поле зрения, оно может служить рамкой, внутри которой мы видим движение, и где мы движемся сами или части нашего тела. Ещё одни исследования показали, что, когда система быстрого движения глаз утомляется, саккады становятся медленнее, и меняется стратегия неврологического контроля. Термин «усталость» используется в широком смысле, как «группа явлений, связанных с ухудшением или потерей работоспособности и навыков». Интуитивное представление о том, что мир воспринимается как постоянный поток непрерывного восприятия, ставится под сомнение в современной литературе. Обсуждались экспериментальные данные, подтверждающие мнение о том, что восприятие может быть прерывистым. Обработка визуальной информации аналогична механизму выборки и хранения в технике, как в аналоговых и цифровых преобразователях. А также отмечается, что мозг функционирует так, что мы сознательно воспринимаем только наиболее вероятное решение, а не запутанное многообразие возможностей, которые возникают при бессознательной обработке. Период интеграции бессознательного - это период создания смысла.

За прерывистым сознательным восприятием следует бессознательная обработка с течением времени. Эти два способа поглощения входов из окружающей среды аналогичны всем другим потокам от точки (например, глаза) к ёмкости (например, мозгу). Сознательное восприятие и последующая бессознательная обработка являются фазами «вторжения» и «консолидации» или закрепления информации, универсального феномена S-образной кривой. Мишель Чиккини и соавторы изучали классическую модель восприятия времени, в ней рассматриваются единые централизованные часы, которые идут с постоянной скоростью. Они отмечают, что многие экспериментальные данные, похоже, ставят под сомнение эту модель. А способность обращать «внимание» может модулировать скорость часов и, следовательно, продолжительность событий. Этот механизм также работает и в случае, когда человек чем-то увлечён или что-то ждёт. Многие исследования показали, что самый неожиданный стимул в цепи событий воспринимается дольше, вероятно, потому, что он привлекает более мимолётное внимание или потому, что событие менее предсказуемо. Бруно и соавторы продемонстрировали, что кажущаяся продолжительность движения визуальных объектов больше при более высоких скоростях, чем при более низких. Пеппелем и соавторы утверждали, что когнитивные процессы не могут быть поняты без их динамики во времени. Кроме того, некоторые логистические проблемы, с которыми приходится иметь дело мозгу, требуют также понимания скорости обработки. Дэвидом Иглманом и другими обсуждалась иллюзия задержки вспышки, когда вспышка и движущийся объект в одном и том же месте кажутся смещёнными. Или как видно на видео, когда объект движется по непрерывной траектории, его можно увидеть впереди истинного положения по отношению к непредсказуемому событию, такому как прерывистая вспышка.

Кстати, если просмотреть видео несколько раз с демонстрацией фактического положения вспышки, мозг это запомнит и событие станет предсказуемым, а стало быть, и скорость обработки сократиться. По поводу иллюзии задержки вспышки исследователи предложили альтернативу, в которой визуальное осознание не является ни прогнозным, ни интерактивным, но является постдиктивным или проще говоря, включает в себя объяснение после свершившегося события. Так что восприятие времени вспышки, является функцией событий, которые происходят через ~ 80 миллисекунд после самой вспышки. Интерполяция прошлого является единственной структурой, которая объясняет феномен такого «запаздывания».

Кстати, постдикция, которая включает в себя объяснение после факта, при скептицизме считается следствием предвзятого предубеждения или ошибки хайндсайта, с выражениями по типу «я знал это с самого начала» или «я так и знал». (Если знал, то почему не принял меры?) Скептики используют этот термин в ответ на заявления экстрасенсов, астрологов и других паранормалистов о том, что они предсказали событие, когда первоначальное предсказание было расплывчатым, всеобъемлющим или иным образом неочевидным. Большинство предсказаний таких фигур, как Нострадамус и Ванга, описывают будущее с такой, казалось бы, преднамеренной неопределённостью и неоднозначностью, что практически невозможно сделать интерпретацию предсказания перед событием. Это делает их фантазии бесполезными в качестве инструментов прогнозирования. Однако после того, как событие произошло, экстрасенсы или их сторонники, притягивают их за уши, используя избирательное мышление — подчёркивая «попадания» и игнорируя «промахи».

Но возвращаясь к статье...

Другие исследователи, такие как Руфин ВанРуллен и Кристоф Кох примирили незаслуженно заброшенную тему дискретного или прерывистого восприятия с современными взглядами и достижениями в нейробиологии. Брайан Хэйнлайн и соавторы показали, что как у детей, так и у взрослых были обнаружены линейные зависимости между пиковыми скоростями быстрых движений глаз и их амплитудами (основные последовательности).

А что касается эффекта старения, Шарп и Джексон исследовали горизонтальные саккады у нормальных людей молодого, среднего и пожилого возраста. Саккады были выявлены в ответ на три целевых условия: предсказуемые, прямые по амплитуде и времени; непредсказуемые амплитуды и направления через равные промежутки времени; и непредсказуемо рассчитанные цели с предсказуемой амплитудой и направлением. Пиковые скорости были значительно снижены у пожилых людей, когда амплитуда и направление цели были предсказуемы. Задержки у пожилых людей продлевались при любых условиях, а точность саккады была значительно снижена. Поддержка тезиса о том, что возрастное когнитивное замедление является глобальным, предоставлена Майерсоном и соавторами. Хотя пожилые люди демонстрируют худшие результаты, чем молодые, в сложных сценариях принятия решений, предыдущий опыт следует учитывать в исследованиях старения.

Проще говоря, если молодой человек не сталкивался с какой-либо ситуацией, то он дольше будет решать проблему, чем более опытный человек старшего возраста. А также стоит учитывать, что мозг, наблюдая за каким-либо событием впервые, получит больше запоминающихся образов, чем мозг человека, который это видит уже не в первый раз. Как, к примеру, первый в жизни полёт на самолёте, который даже у пожилых людей оставит в памяти значимый след, в отличие от людей, для которых этот способ передвижения стал уже рутинным и они даже не в состоянии вспомнить какой он по счёту.

А подводя итог, и говоря упрощённо Адриан Бежан, делает вывод, что, поскольку пожилые люди просматривают меньше новых изображений за то же количество времени, как им кажется, время проходит быстрее. Это происходит в основном из-за увеличения длин путей сигнала и их деградации со временем, оказывая больше сопротивления. А физические основы этих процессов охватывают конструктивные законы эволюции в природе.

По мотивам статьи: "Why the Days Seem Shorter as We Get Older"

Adrian Bejan doi. org /10.1017/S1062798718000741

Жертвоприношения людей и животных практиковались различными обществами в древнем мире. В доиспанском Перу людей убивали и помещали в гробницы, чтобы сопровождать важных людей в загробной жизни, хоронили в качестве жертвоприношений в монументальной архитектуре и приносили в жертву в различных контекстах как дары богам. Однако случаи массовых жертвоприношений с участием детей всегда наводят на размышления насколько древние общества были заложниками религиозных предрассудков.

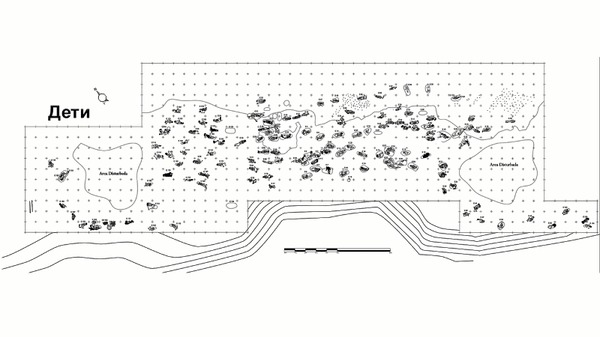

Археологические раскопки, известные как Уанчакито-Лас Льямас, рядом с бывшим центром культуры чиму, Чан-Чаном и современным городом Трухильо, представляют собой один из крупнейших известных случаев массовых жертвоприношений детей, из обнаруженных в Америке. Помимо более 140 детей, в жертву были принесены и две сотни лам и, возможно, альпак на площади около 700 квадратных метров.

Это событие произошло около 1450 года н. э. и в нём участвовали дети обоих полов от 6 до 14 лет, которых собрали из различных мест, судя по изотопному анализу и различным способам модификации черепов. Помимо детей было 3 взрослых человека, которые вероятно сопровождали детей до места спланированного ритуала в конкретный день. Их мумифицированные кости были найдены аккуратно сложенными, головы жертв были обращены к океану, а ноги - к горам. Многие из останков были найдены с костями одной или двух молодых лам, лежащих сверху.

Как мальчики, так и девочки, похоже, были убиты одинаково - с одним горизонтальным срезом на грудине. Многие из детских грудных клеток, по всей видимости, были раскрыты, что может указывать на извлечение сердец. Доказать это пока не представляется возможным, но у майя описывалась важность изъятия сердца, которое все еще билось. Детей разместили лежа на боку, а не в сидячем положении, что является более традиционной позой погребения в культуре чиму. Ни на одном из погребённых не было ожерелий из раковин, и вместе с ними не было похороненных керамических подношений. Некоторые лица старших детей были окрашены в красный цвет киноварью, а на их головах были парадные головные уборы. Период, когда произошло это событие связан с доколумбовой культурой чиму, которая процветала в регионе с 11 по 15 век в виде королевства или империи Чимор. Королевство располагалось в прибрежной полосе, между Тихим океаном и западным предгорьем Анд. На севере до современной границы Перу и Эквадора, а на юге до современной перуанской столицы Лимы, охватывающей более 1000 километров перуанской береговой линии.

Это довольно интересная сельскохозяйственная культура со сложной сетью каналов для орошения полей и интересными артефактами, если не учитывать огромных тараканов в их головах. Общество чиму представляло собой четырехуровневую иерархическую систему с мощным правлением элиты над административными центрами. Иерархия была сосредоточена в городах- крепостях, таких как Чан-Чан, где элита проживала отдельно от простолюдинов, отгородившись глинобитными стенами высотой девять метров.

Антропологи не много знают о системе верований чиму. Нет письменных свидетельств об их религии и поскольку большая часть их искусства является символической, а не репрезентативной, это дает лишь несколько подсказок о религиозных практиках. Божество Луны (Ши или Си) считалось более мощным, чем Солнце так как Луна появлялся ночью и днем, а иногда и закрывала Солнце. По принципу, кто сверху тот и главный. В каждом районе были местные святыни разной степени важности. Чиму поклонялись также божеству Марса (Нору) и Земли (Гисе), а также божествам Солнца (Цзян или Чанг) и Моря (Ни). Бог Солнца был связан с камнями, называемыми алаек-понг, которые считались предками людей, на территории которых они стояли, и сыновьями Солнца. А жертвы, как считается, приносились Луне. Есть несколько гобеленов, которые изображают массовые убийства, но они, скорее, показывают военнопленных, а не детей. В 1970-х годах археологи, работавшие в Чан-Чане, обнаружили останки сотен молодых женщин, которые были принесены в жертву во дворцах Чан-Чана, чтобы позаботиться о короле после его смерти. Исследователи также обнаружили кости 200 жертв в Пунта Лобос, включая детей, взрослых и стариков, которые были казнены воинами чиму где-то около 1350 года во время военной экспансии чиму в южную часть Касмы. Но массовые ритуальные жертвоприношения детей не так распространены на северном побережье Перу.

Исследователи отмечают, что дети и ламы были похоронены в толстом слое грязи на песке со следами людей и животных. Это говорит о том, что ритуал провели вскоре после того, как проливные дожди вызвали наводнения и оползни в засушливом регионе с незначительным количеством осадков при нормальных условиях.

Возможно, эта эпическая жертва была призвана остановить дожди. Это трудно себе представить, но всего 569 лет назад, люди чтобы остановить дождь убивали детей. Исследователи определили, что у всех детей было хорошее здоровье на момент их смерти, и что они, вероятно, происходили из целого ряда географических и этнических общин в империи Чиму.

Северное побережье Перу обычно засушливое, но иногда условия Эль-Ниньо приводят к проливным дождям и наводнениям в этом районе. Этот сдвиг мог нанести катастрофический ущерб полям и снабжению продовольствием городов. А жители чувствовали, что таким образом вносят свой вклад в решение проблемы, отказываясь от своего самого ценного ресурса - жизни своих детей. В других культурах, практиковавших жертвоприношения детей, их готовили задолго до этого события, включая специальное питание, иногда с алкоголем и репетициями самого процесса. Среди взрослых, которые были погребены с детьми были две женщины и мужчина, которые погибли иначе, одна из женщин, похоже, скончалась из-за тупой травмы задней части головы, другая женщина также получила удар по голове, но не ясно, убил ли он её.

Новые раскопки другого участка в соседней Пампа-ла-Крус, где уже обнаружено около 132 детей и 250 лам, указывают на еще более ужасающие масштабы жертвоприношений в древнем Перу.

Но так ли были глупы правители поддерживающие традиции жертвоприношений? Исследования за последние годы, позволяют немного иначе взглянуть на жертвоприношения. Доказательства подобных практик можно найти в археологических записях ранних цивилизаций, в этнографических записях культур коренных народов мира и в текстах наиболее плодовитых современных религий. Согласно гипотезе социального контроля, человеческие жертвы узаконивают политическую власть и системы социального класса, функционирующие для стабилизации социального расслоения. К примеру, в исследовании 2016 года международная группа учёных проверяла гипотезу социального контроля, применяя байесовские филогенетические методы к географически и социально разнообразным обществам из 93 традиционных австронезийских культур.

Поддержку получили модели, в которых человеческие жертвы стабилизируют социальное расслоение после его возникновения и способствуют переходу к строго унаследованным классовым системам. Хотя эволюционные теории религии были сосредоточены на функциональности просоциальных и моральных убеждений, результаты показывают более темную связь между религией и эволюцией современных иерархических обществ.

А вместо заключения предлагаю задуматься насколько ужасными могут быть последствия, когда религия, а не знания является движущей силой в развитии общества.

Создано на основе статьи в journals plos org:

Prieto G, Verano JW, Goepfert N, Kennett D, Quilter J, LeBlanc S, et al. (2019) A mass sacrifice of children and camelids at the Huanchaquito-Las Llamas site, Moche Valley, Peru. PLoS ONE 14(3): e0211691. doi.org/10.1371/journal.pone.0211691

Внимание! Много текста!

Наряду с растущими свидетельствами уникальной способности Homo Sapiens адаптироваться к различным средам обитания, по сравнению с другими представителями рода Homo, как в Африке, так и за её пределами, чаще в нашем представлении и во многих исследованиях, древние люди представлены как охотники на средних и крупных животных в условиях открытой «саванны» или как потребители морских ресурсов в прибрежных районах. Поэтому не так много уделялось внимания роли мелких млекопитающих при обсуждении человеческой колонизации новых сред обитания более чем 20 тыс. лет назад, несмотря на то, что охота на более мелкую и шуструю дичь часто считается признаком технологической и поведенческой «сложности». Больше внимания было сосредоточено на Европе и Западной Азии, где охоту на многочисленных, но проворных мелких млекопитающих связывали с ростом численности населения или климатическими кризисами с окончанием последнего ледникового периода. Поэтому, начальный и поведенческий контекст охоты на мелких млекопитающих в других частях света и за пределами умеренного климата остается малоизученным.

Начиная с позднего плейстоцена и позже, наш вид обитал в разнообразных средах, распространяясь за пределы Африки. А тропические леса считались своеобразным барьером для расселения людей, главным образом из-за того, что аппетитная мегафауна или животные массой более 44 кг, не водились в этих лесах. Тем не менее на Шри-Ланке, в Юго-Восточной Азии, Меланезии и других частях света самые ранние свидетельства о заселении их людьми часто связаны с тропическими лесами. На Шри-Ланке люди полагались на ресурсы тропических лесов более 30 тыс. лет. Вполне вероятно, что они использовали при этом мелкие и сложные каменные, а также костяные инструменты, которые и были обнаружены на острове в местах позднего плейстоцена и раннего голоцена.

Довольно интересно, какие продукты питания поддерживали популяции людей в эти периоды в тропическом лесу и какие стратегии охоты при этом они использовали?

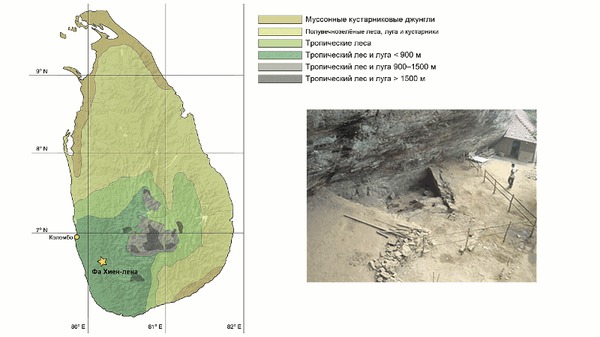

В новой работе исследователи из отдела археологии, института естествознания имени Макса Планка в Германии, а также учёные из Шри-Ланки, Австралии, Великобритании и США попытались ответить на эти вопросы, используя новые хронометрические, тафономические, археозоологические и артефактные анализы в пределах археологического участка - пещеры Фа Хиен-лена на острове Шри-Ланка, который был ранее датирован в 38 тыс. лет.

На участке были обнаружены млекопитающие, рептилии, моллюски и растительные остатки тропических лесов. Однако, как отмечают исследователи, человеческая эксплуатация конкретных ресурсов еще не была продемонстрирована напрямую из-за отсутствия систематических тафономических исследований. Так же, как и ранние, загадочные миниатюрные каменные орудия и костяные инструменты, обнаруженные на Шри-Ланке, а также в других местах в Южной Азии, подвергались ограниченному анализу, а их использование и адаптивная функция оставались неясными.

И как следовало ожидать от предисловия, в новой междисциплинарной работе исследователи задокументировали специализированную сложную охоту на полудревесных и древесных животных около 45 тыс. лет назад, в тропических лесах Шри-Ланки.

Результаты

Стратиграфия и хронология

Слои в пещере Фа Хиен-лена, условно разбиты на 4 хронологических этапа, которые представляют основные периоды человеческой деятельности в пещере. Эти фазы были выделены по содержанию древесного угля, остатков фауны и артефактов, в том числе костяных инструментов, бус из раковин и кварцевых отщепов.

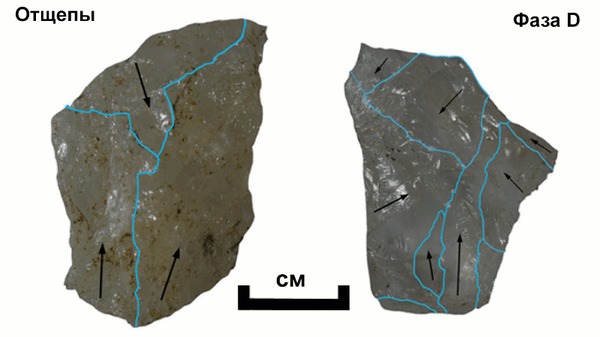

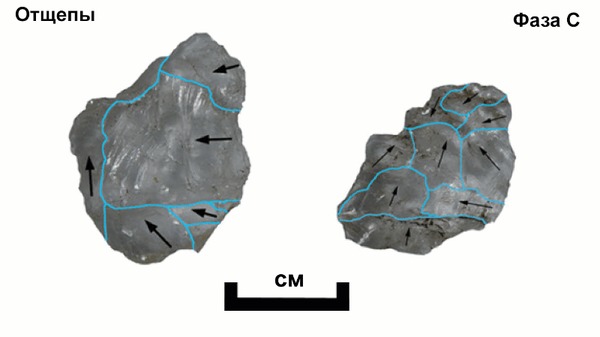

Фаза D содержит свидетельства эпизодического проживания в пещере в позднем плейстоцене, от 48 до 34 тыс. лет назад. Фаза C охватывает период от 13 до 12 тыс. лет назад. А фазы B и A охватывают ранний и средний голоцен, 8.7–8 тыс. лет назад и 6–4 тыс. лет назад соответственно. Одна радиоуглеродная дата не вписывается в пределы этих фаз (29 120–27 870 лет) и может представлять собой недолговечный эпизод присутствия человека в пещере. Всего слой осадка в пещере составляет 170 см над сильно выветренными и карстифицированными гнейсовыми блоками - это метаморфическая горная порода.

Фаза D состоит из галечных суглинков и глинистых и песчаных иловых отложений, следов осыпи и обвалов с многослойным пеплом, представляющим эпизодическое использование человеком.

Эти отложения дали множество свидетельств человеческой деятельности, включая сильно обожженные и прокаленные останки фауны, бусы из раковин, костяные инструменты и фрагменты охры, помимо микроморфологических анализов отложений, свидетельствующих о разведении огня.

А эпизод с обрушением частей свода пещеры способствовал сохранности отложений большей части фазы D. Фаза С, содержит наибольшее количество артефактов и отходов жизнедеятельности людей и состоит из быстро, осажденной однородной смеси темного цвета, состоящей из богатых органикой суглинков.

Фазы B и A состоят из светлых песчаных илов и скоплений пепла. Предыдущие раскопки в пещере, дали самые древние останки людей на Шри-Ланке.

Останки ребенка в возрасте 5,5–6,5 лет, смешанные с останками как минимум двух младенцев, а также молодой взрослой женщины, были датированы в 30 600 лет. Эти останки были обнаружены в дальней части пещеры во время раскопок 1986 года. В целом, новые данные подтверждают, что Фа Хиен-лена является старейшим участком с останками H. sapiens на Шри-Ланке и Южной Азии. Помимо этого, участок примечателен ранними наборами микролитоидной индустрии с микролитами бадаравельской или балангодской традиции, а также технокомплексом костяных инструментов за пределами Африки.

Зооархеология и тафономия

Детальное тафономическое и археозоологическое исследование останков фауны в Фа-Хиен-лена продемонстрировало образ жизни первых людей на острове. Как минимум их гастрономические предпочтения в сочетании с возможностями. Хотеть-то они могли много чего, а вот поймать... Около половины из 14485 фрагментов костей и зубов с участка были идентифицированы.

Мелкие млекопитающие, весом менее 25 кг, преобладают, до 90% в идентифицированных образцах, с самой ранней фазы присутствия человека на острове около 48-34 тыс. лет назад. Среди этих животных были и плотоядные, такие как циветты или виверры. Это предполагает преднамеренную охоту начиная от позднего плейстоцена до середины голоцена. Рептилии, в том числе питоны, ужеобразные и водяные или полосатые вараны, а также рыба (в основном сом и карп) также присутствуют на всех этапах заселения участка. Некоторые из идентифицированных останков животных вполне вероятно были из естественных условий скопления, не связанных с деятельностью человека. Примечательно, что со временем от позднего плейстоцена до среднего голоцена не наблюдается различий по размеру млекопитающих. Крупные копытные, в том числе оленевые, свиньи и полорогие, встречаются в отложениях с частотой менее <4%. А вот обезьяны и белки преобладают на всех этапах заселения, на их долю приходится более 70% идентифицированных останков.

В позднеплейстоценовых слоях, 48,7% - это мартышковые. К середине голоцена мартышковые составляют уже 61,1%. Цейлонский макак (Macaca sinica) и тонкотелые обезьяны, такие как краснолицый гульман (Trachypithecus vetulus) и Хохлатый серый лангур (Semnopithecus priam), были идентифицированы на участке раскопок, при этом макаки немного превосходят по численности лангуров. Учитывая тот факт, что встречались в основном древесные виды в зрелом возрасте, которые редко спускаются на землю, исследователи предполагают, что они были конкретной мишенью для древних охотников. А наличие костяных снарядов и микролитов с самого начала занятия пещеры, указывает на использование метательного оружия, аналоги которого и по сей день используют современные охотники-собиратели в Юго-Восточной Азии, включая и духовые трубки с дротиками. Обнаруженные костяные наконечники соответствуют по размеру и характеру нанесения травм при таком использовании. Независимо от способа ловли, целые тушки обезьян были доставлены в пещеру и обработаны на месте, что было выявлено по схеме обилия скелетных частей. Фрагменты костей со следами разделки и приготовления на огне, были обнаружены на всех этапах заселения участка, из них кости мелких млекопитающих составляли 92,2%.

А расположение отметин от разделки наводит исследователей на мысль о последовательной обработке тушек. Обгоревшие фрагменты костей составляют 19,7% от общего количества исследованных образцов и 23,9% от образцов позднего плейстоцена. Основная часть костей принадлежала обезьянам.

Костно-инструментальный комплекс

Приматы и гигантские белки, по-видимому, предназначались не только для пропитания, но и для технологического производства. Чего добру пропадать? В слоях позднего плейстоцена (фаза D) было зарегистрировано в общей сложности 36 образцов кости с модифицированной поверхностью, указывающей на систематическое изготовление инструментов.

Из них десяток был готов к использованию, остальные были отходами или заготовками для инструментов. Костяные инструменты из слоев позднего плейстоцена были изготовлены исключительно из длинных костных фрагментов мартышковых, за исключением одного обработанного клыка макаки из ранней фазы заселения участка.

А изделия и инструменты из рогов оленевых, костей и зубов крупных копытных, начинают появляться только в терминальном плейстоцене от 13 тыс. лет назад (фаза C). У большинства костяных наконечников были обнаружены признаки повреждений, соответствующие высокоскоростному удару, как к примеру на изображении, из ранней фазы D.

Эти факты в дополнении с данными о целенаправленной охоте на взрослую древесную дичь, свидетельствуют о способах охоты связанных с использованием метательного оружия, а не ловушек.

Заключение

Постоянно высокий процент древесных видов мелких млекопитающих на всех этапах человеческой деятельности в Фа Хьен-лене уникален даже среди современных этнографических групп, охотящихся в тропических лесах, возможно, за некоторым исключением.

В некоторых местах Индии обезьяны весьма привлекательны для местных племён, например, молодежь из племени ченчу в индийском штате Андхра-Прадеш хвалит девушек сравнивая их с обезьянами. Этот пример из разряда "не повторять дома".

Но даже с доступом к современному стрелковому оружию, шнурам и силкам-ловушкам, современные охотники-собиратели не демонстрируют такой уклон к древесным видам, как их предки. Позднеплейстоценовая охота на древесных приматов также была продемонстрирована в пещерах Ниа, Калимантана, от 50 тыс. лет назад. Однако там, в отличие от участка Фа Хиен-лена, люди, по-видимому, в первую очередь полагались на крупных копытных животных в качестве основного источника белка. Также, как и на Шри-Ланке, на Калимантане были обнаружены старейшие костяные инструменты в Юго-Восточной Азии датированные между 50 и 35 тыс. лет. А совместно с набором инструментов из Шри-Ланки они являются не только самыми ранними в Южной и Юго-Восточной Азии, но и за пределами Африки, указывая на весьма продвинутые охотничьи навыки у человека разумного уже на момент заселения тропических лесов. А охота только на взрослых особей на протяжении более 40 тыс. лет, предполагает бережное отношение к лесным ресурсам. Древние охотники, вероятно, уже тогда хорошо знали жизненные циклы животных и использовали стратегии, направленные на стабильную охоту, а не на тотальное уничтожение видов приматов и гигантских белок, которые были наиболее уязвимыми для охоты, от ~ 45 000 до 4000 лет назад. Текущие данные показывают, что некоторые из самых ранних известных H. sapiens на Шри-Ланке и даже в тропиках Южной Азии основное внимание уделяли специализированной охоте на мелких полудревесных и древесных млекопитающих в тропических лесах. Хотя традиционно использование таких труднодоступных ресурсов было связано с революцией «широкого спектра», перед лицом растущего населения и изменением климата, которая последовала за последним ледниковым периодом около 15 тыс. лет назад на Ближнем Востоке и 12 тыс. лет назад в Европе, смысл которой заключался в расширении рациона питания у людей. Тем не менее, постоянный акцент на животных старшего возраста на протяжении более 40 000 лет, а не на расширении стратегии отлова, не предполагает такого стресса в тропических лесах Шри-Ланки. Кроме того, изотопные данные по эмали зубов людей и фауны во влажной зоне Шри-Ланки подчеркивают едва заметные изменения окружающей среды от позднего плейстоцена до голоцена. Сохранение дождевых лесов влажной зоны и промежуточной зоны, а также зависимость человека от этого леса предполагает, что эти среды не достигли максимальной плотности популяций, которые могли длительно поддерживаться саморегуляцией. Проще говоря: люди плодились умеренно и параллельно с добычей, на которую они охотились, создавая определённый баланс в экосистеме. Эти сложные стратегии, похоже, являются частью адаптивной экологической пластичностью нашего вида, которая позволила человеку разумному обитать в различных средах позднего плейстоцена по всему миру, в качестве универсального специалиста. Леса и луга в окрестностях рек и озер, пустыни, палеоарктические пейзажи и тропические леса в Азии, Меланезии, Северной, Центральной и Южной Америке стали домом для людей. Более того, человек даже мог управлять окружающей средой, такой как тропические леса, для удовлетворения своих собственных потребностей в сфере жизнеобеспечения и культуры благодаря постоянно усиливающемуся строительству ниш в экосистеме.

Подробные палеоэкологические и археологические анализы, как в описанной статье, предлагают более глубокое понимание разнообразия культурных и натуральных стратегий у людей, которые способствовали колонизации всех континентов мира, и устойчивости к все более экстремальным плейстоценовым климатическим колебаниям, в результате чего человек разумный остался единственным из рода людей на Земле.

Создано на основе статьи в nature. com:

Specialized rainforest hunting by Homo sapiens ~45,000 years ago

Oshan Wedage, Noel Amano, Michelle C. Langley, Katerina Douka, James Blinkhorn, Alison Crowther, Siran Deraniyagala, Nikos Kourampas, Ian Simpson, Nimal Perera, Andrea Picin, Nicole Boivin, Michael Petraglia & Patrick Roberts

doi.org/10.1038/s41467-019-08623-1

Внимание! Много текста!

Генетика генетикой, но антропологи тоже не сидят на месте и вносят свою лепту в исследования расселения людей по планете. Тем более здесь можно взять образец в руки и обмерять самостоятельно. Так сказать, пощупать можно... В последней работе было измерено около 8 сотен черепов, дополненных документированными данными других исследователей, от позднего плейстоцена до голоцена или настоящего времени из Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Океании.

Чтобы не было путаницы, исследователи поясняют, что в данном исследовании под Северо-Восточной Азией они подразумевают современный Китай, Северную и Южную Корею, Японию, Монголию, Сибирь и Дальний Восток России.

А под Юго-Восточной Азией современную Мьянму, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Бруней, Филиппины, Тайвань, Андаманские и Никобарские острова.

Анатомически современные люди первоначально мигрировали в восточную Евразию до 65–50 тыс. лет назад, однако детали миграционных маршрутов с последующей популяционной историей были спорными.

Новое краниоморфометрическое исследование в согласии с археологическими данными, проливает свет на некоторые вопросы, одним из которых был вопрос о количестве основных волн миграций. Результаты указывают как минимум на двухслойную модель. Также интересно, какое влияние оказали вновь прибывшие на культуру и образ жизни людей, которые там уже жили? Еще один комплекс вопросов связан с ролью фермерских хозяйств в демографических процессах за последние несколько тысяч лет.

Что касается первоначального появления анатомически современных людей в восточной Евразии, то крупномасштабные межрегиональные данные до сих пор предполагают наличие двух основных групп, в южных и северных областях, хотя в конечном итоге они могли происходить от общего предка до 65–50 тыс. лет назад. А своеобразным шлагбаумом к выходу сапиенсов из Африки служил Синайский полуостров. Который большую часть времени был пустынным и практически непроходимым, в интересующем нас интервале, для анатомически современных людей, примерно от 80 до 56 тысяч лет назад. На южной стороне восточной Евразии первые жители мигрировали одновременно в Юго-Восточную Азию, Австралию, Новую Гвинею и Тасманию. А с северной стороны, люди достигшие Северо-Восточной Азии, в несколько этапов, рассредоточились и по американским континентам через Берингов пролив в течение последнего ледникового периода. Не забывая при этом смешиваться и с людьми, идущими с юга. Вероятно, картина была ещё более сложной, учитывая растущие свидетельства многочисленных локальных вариаций и смесей, когда популяции людей встречались ещё и с неандертальцами и денисовцами.

А вот основные демографические изменения можно объяснить появлением и развитием фермерских обществ, которые также вызвали ряд миграций в течение нескольких тысяч лет.

Археологические данные указывают на то, что выращивание риса и проса возникло в первую очередь в районах Китая на реках Хуанхэ и Янцзы, более чем 9 тыс. лет назад. Это в конечном итоге привело к переменам на всей территории Восточной Евразии и позже на островах Юго-Восточной Азии после 4 тыс. лет назад. Параллельно с археологическими данными, также интересны и лингвистические, которые затрагивают движения австронезийских и австроазиатских языковых семей, связанных с древними обществами, которые выращивали рис и просо. Учитывая значимость сельского хозяйства в формировании и росте популяций восточной Евразии, это новое население должно было быть наложено на уже существовавшее более древнее. Потому как азиаты, вероятно уже тогда были большими затейниками в вопросах наложения одного населения на другое. Поэтому детали могут быть удивительно сложными, но потенциально они могут быть выяснены путем непосредственного изучения древних останков из соответствующих археологических памятников.

Находки до начала земледелия и после продемонстрировали различия, как в остатках пищи, структуре домов, погребальных практиках так и других материальных археологических признаках, которые могут быть скоординированы с физической антропологией, включая и краниоморфометрические исследования.

Результаты

На графике, с использованием 16 черепных измерений, основанных на определениях Мартина, от мужских образцов из 89 выборок, наблюдается разделение надвое в двух основных кластерах. Первый включает австрало-меланезийцев, а также позднеплейстоценовых - раннеголоценовых восточных и юго-восточных азиатов (красный круг на графике), которые тесно связаны с обстановкой до земледелия и субнеолитической культурой хоабинь. Второй включает северо-восточных и восточных азиатов (синий круг), а также юго-восточных азиатов, по большей части относящихся к раннему земледелию и поздним популяциям.

В рамках общих моделей кластеризации, естественно, при ближайшем рассмотрении можно наблюдать некоторое перекрытие или обмен как ожидаемый результат мелкомасштабной примеси. Например, точки данных для говорящих на австроазиатских языках фермеров разветвляются от кластера Восточной Азии, немного в сторону кластера с австрало-меланезийскими группами или веддо-австралоидов. Точно так же подкластер для групп, говорящих на австронезийских языках, в островной ЮВ Азии немного отклоняется от кластера Восточной Азии и разветвляется в сторону австрало-меланезийских. А несколько образцов из культуры гаомяо (Gaomiao) в провинции Хунань, неолитической пещеры Зенпиньян (Zengpiyan) и Андаманских островов, по-видимому, имеют слабую близость с популяциями Северо-Восточной Азии.

Если первоначальные популяции анатомически современных людей в восточной Евразии во время плейстоцена обладали в основном австрало-меланезийской родственностью, то как и когда эти группы уменьшились, а отдельные восточноазиатские черты широко распространились за последнее время? Чтобы решить эту проблему, учёные исследовали серию человеческих скелетных останков из археологических памятников периода ранних фермерских хозяйств, раннего земледелия и более поздних контекстов в Китае, Японии, России и Юго-Восточной Азии.

Первый слой

Человеческие останки из последнего большого ледникового периода плейстоцена были решающими в этом исследовании. Ряд позднеплейстоценовых черепов из Верхней пещеры в Чжоукоудяне (север Китая), а также из участков в Люцзяне (южный Китай), Минатогава и Ширахо-Саонетабару (Япония), Там Па Линг (Лаос), Мох Хиеу (Таиланд) Табон (Филиппины), Ниа (Малайзия), Вадьяк (Индонезия) и другие были датированы в диапазоне от 47 до 16 тыс. лет. В целом эти образцы предоставили множество достоверных краниоморфометрических измерений. График показывает близкое сходство черепов между археологическими образцами из Верхней пещеры в Чжоукоудяне и из Люцзяна и Вадьяка, а также с более крупными австрало-меланезийскими и веддо-андаманскими группами.

Этот результат свидетельствует о том, что люди позднего плейстоцена, которые жили в этих местах, имели общее генетическое происхождение с анатомически современными людьми первой волны, поселившимися на большей части восточной Евразии, а также в современной Австралии и Новой Гвинее. Распространение анатомически современных людей в это время совпало с ледниковыми периодами, когда значительно более низкий уровень моря образовал огромные участки суши и более короткие водные переходы из Восточной Азии через материк и острова Юго-Восточной Азии, с меньшими глубоководными преградами до Австралии и Новой Гвинеи. Исследователи задокументировали протяженность «первого слоя» в южном Китае на основе участков охотников-собирателей, возрастом около 14 и 5 тыс. лет. Эти исследовательские площадки включали Далунтан, Зенпиян, провинции Гуанси, Хунань и Фуцзянь, а также остров Лян в Тайваньском проливе. Несмотря на то, что в этот период времени у рек Хуанхэ и Янцзы люди уже выращивали рис и просо, группы охотников-собирателей все еще занимали южные районы. Диагностические признаки останков этих охотников-собирателей включали наличие долихоцефального свода черепа, большие скуловые кости, заметно выделяющиеся надбровные дуги и глабеллы, вогнутые переносицы, а также низкие и широкие лица.

Примечательно, что древние японские охотники-собиратели, ёмоны или дзёмоны, принадлежали к той же группе.

В дополнение к образцам из Китая, в этом анализе в основном были представлены донеолитические группы охотников-собирателей Юго-Восточной Азии из пещерных археологических участков хоабиньских слоёв, которые содержали галько-инструментальный комплекс. Культура Хоа-Бинь существовала на протяжении IX—III тысячелетия до н. э.

Полученные данные показывают, что все проанализированные останки хоабиньцев из Вьетнама и Малайзии имели общие черепные характеристики с австрало-меланезийцами. Эти черты были сохранены в более поздних постхоабиньских охотниках-собирателях, в том числе во Вьетнаме и на Суматре, Индонезия, возрастом 6,5 и 5 тыс. лет соответственно.

Второй слой

Популяция «второго слоя», связана с современными людьми Северо-Восточной Азии, включая все сибирские этнические группы. Формы черепов отражают сильную межгрупповую однородность. Их можно описать как людей монголоидного типа с более плоским и длинными лицами и сравнительно короткими головами.

Эти формы, возможно, возникли у людей, которые жили в холодных условиях и адаптировались за счет уменьшения общей площади поверхности тела. В неолите, бронзовом и железном веках в восточной Евразии эти северные популяции постепенно вытеснили и ассимилировали живших там ранее охотников-собирателей. Преобладающая гипотеза о происхождении «второго слоя» и распространении его потомков в большей части Восточной и Юго-Восточной Азии предполагает ключевую роль сельского хозяйства, основанного на выращивании риса и проса, в содействии росту и расширению этого населения. Сельскохозяйственные традиции прослеживаются с 9 тыс. лет назад в районе рек Хуанхэ и Янцзы. В период с 7 до 5 тыс. лет назад сельское хозяйство поддерживало ряд крупных поселений, которые со временем расширились по всему Китаю, а их жители создали сложные социальные, политические, экономические и религиозные системы.

Ранние китайские фермерские группы, имеют близкие родственные связи со своими сибирскими коллегами из Северо-Восточной Азии. В результате чего исследователи делают вывод, что «второй слой» населения был связан с самыми ранними участками сельского хозяйства в регионе. И на этот слой сильное влияние оказал поток генов, ассоциированный с жителями Северо-Восточной Азии. Их черты явно отличались от ранее существовавших в регионе австрало-меланезийских, как в более древних выборках из Китая и Юго-Восточной Азии. Предыдущие исследования с использованием археологических данных и лингвистики показали, что в Юго-Восточной Азии произошел замечательный культурный переход 4,5 - 4 тыс. лет назад. Это подтверждается наличием останков людей из «второго слоя» во Вьетнаме, Лаосе и Таиланде. Что отражает расширение неолитического образа жизни с фермерскими хозяйствами, более передовыми технологиями изготовления инструментов и керамики. А также изменения коснулись структур поселений, которые были аналогичны поселениям в долине реки Янцзы. Эти традиции распространялись через южный Китай, материковую и островную Юго-Восточную Азию, Тайвань и, в конечном итоге, в Океанию. Наборы краниоморфологических данных в этом исследовании последовательно подтверждают сходство неолитических популяций в южном Китае и Юго-Восточной Азии, датированных от 5 до 4 тыс. лет и немного позже в Океании с популяциями «второго слоя» из Северо-Восточной Азии. Это отражается и в погребальных традициях, когда более древние захоронения в согнутом положении сменяются погребениями в вытянутом положении.

Что наиболее контрастно выглядит в Китае и Юго-Восточной Азии, где археологические данные показывают сходство захоронений людей из «первого слоя» на протяжении тысячелетий, которые были резко заменены захоронениями «второго слоя» на огромной площади. Однако не по всей Юго-Восточной Азии была резкая замена и ассимиляция первого слоя вторым. Взаимодействия между различными популяциями, по-видимому, были более сложным в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. В отдельных регионах представители первичных миграций с австрало-меланезийскими чертами продержались до 2,4 тыс. лет назад, хоть и стали более разнообразными. Такие поздние переходы в бронзовом или железном веках происходили в некоторых районах Вьетнама и Суматры, Индонезия.

Внутренние миграции

Сходство черепов у бунунов Тайваня, жителей Суматры, Молуккских островов, Филиппин и Сулавеси предполагает интенсивные, торговые сети, обмен и миграции, проходящие через Южный Китай. Кроме того, их скопление на юге Китая и позднее прибытие на острова Мацзу в Тайваньском проливе подразумевает их отдаленную родину где-то на юге Китая. Что может указывать на миграции и с севера, и с юга. Лингвистические данные приравнивают эти древние экспансии к семейству австронезийских языков на Тайване, участках материковой части Юго-Восточной Азии и большей части островов Юго-Восточной Азии и Океании, а также к семейству австроазиатских языков в материковой части Юго-Восточной Азии.

Общая неоднородность, наблюдаемая в этом подкластере, предполагает региональные различия в количестве генетических примесей при скрещивании популяций первого и второго слоя.