Проклятая царица: как великая Таваннанна Хеттского царства исчезла без следа

Хеттское царство знало немало громких интриг, но одна из них потрясла саму основу трона. В центре этой драмы оказалась великая царица, первая женщина государства, жена царя, верховная жрица богини солнца Аринны. Её звали Данухепа, и её имя навсегда вписано в летописи не благодаря славным деяниям, а из-за скандального процесса, по итогам которого она исчезла.

Что же произошло?

Данухепа (в англоязычной литературе часто пишется как Танухепа) была не просто супругой царя — она носила титул Таваннанны, что делало её второй по значимости фигурой в государстве. В отличие от обычных жен, Таваннанна сохраняла свою власть даже после смерти мужа. Она правила дворцом, возглавляла религиозные ритуалы, имела собственные земли и подчинённых. Это была могущественная женщина, с которой приходилось считаться даже царям.

Но однажды что-то пошло не так.

Придворные хронисты донесли до нас пугающие сведения: Таваннанна Данухепа предстала перед судом. На царском дворе разразился скандал. Против неё выступили могущественные силы — возможно, сам царь Муваталли II, возможно, влиятельные жрецы, а может, и противники её детей, видевшие в них угрозу для трона.

Мы знаем, что её признали виновной.

Но вот что именно ей вменяли — до сих пор остаётся загадкой. Тексты того времени лишь сухо констатируют: «Данухепа и её окружение были разрушены». Значит ли это, что её казнили? Или она была сослана, но её власть и влияние уничтожены?

Некоторые исследователи считают, что она могла быть отправлена в изгнание, а возможно, даже тайно убита. Другие полагают, что процесс над ней был частью более крупной политической борьбы, в которой Данухепа стала жертвой, а не преступницей.

Как женщина, владеющая религиозной и светской властью, могла настолько разгневать царский двор? Почему царь, чей трон должен был быть нерушимым, решился на столь радикальный шаг? И действительно ли суд над ней был вынесен по воле богов, или же это была хорошо спланированная расправа?

Попробуем разобраться.

Царица Хеттского царства

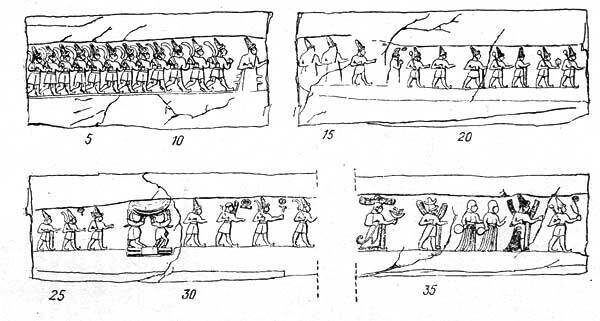

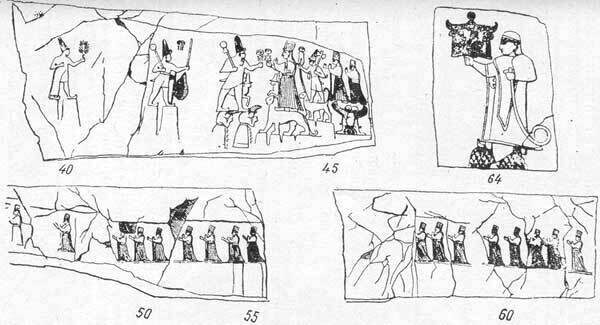

В Хеттском государстве титул царицы значил куда больше, чем просто быть супругой правителя. Таваннанна — это не только жена царя, но и его соправительница, верховная жрица богини солнца Аринны, владычица дворца и всего, что в нем происходит. Её слово имело почти такую же силу, как царское. Она могла распоряжаться землями, казной, проводить ритуалы, которые скрепляли власть монарха, и даже участвовать в политических решениях. Но главное — Таваннанна оставалась у власти даже после смерти мужа.

Это ставило её в сложное положение. Новый царь, Муваталли II, наследник её мужа, не мог жениться на ней — по хеттским законам вдова царя не переходила к следующему правителю. Он должен был выбрать себе новую супругу, но при этом прежняя Тавананна продолжала держать в руках власть.

Такое положение вещей легко могло привести к конфликту. Удержать власть в новом царствовании означало победить во дворцовой борьбе, сохранить влияние при новой династии, не дать молодым царицам вытеснить себя. Данухепа явно пыталась сделать именно это.

Но кто была эта женщина до того, как стала объектом столь громкого скандала?

В источниках её имя встречается рядом с двумя царями — Мурсили II и его сыном Муваталли II. Это породило дискуссии: была ли Данухепа женой обоих, или же это две разные женщины с одним именем? Современные исследователи считают, что она была последней женой Мурсили II, а после его смерти продолжила править дворцом как Таваннанна при его сыне.

Однако власть вдовы — вещь опасная. У неё могли быть дети, которые, если они не рождены от нового царя, считались угрозой трону. У неё были приверженцы, союзники, она могла вести собственную игру. Пока она оставалась у власти, никто не мог чувствовать себя в безопасности.

Оставался только один выход. И вскоре кто-то им воспользовался.

Падение Данухепы: королевский суд и страшный приговор

Когда власть царицы становится слишком великой, её падение бывает особенно сокрушительным. Так случилось и с Данухепой. Ещё недавно она была первой женщиной Хеттского царства, управляла дворцом, владела несметными богатствами, возглавляла культ богини солнца Аринны. Но однажды её имя прозвучало в суде — не как вершительницы судеб, а как обвиняемой.

Что же она совершила?

До нас не дошли подробности процесса, но из сохранившихся записей ясно одно: это был показательный суд. Данухепу обвинили сразу во всём. В политическом заговоре? Возможно. В злоупотреблении властью? Скорее всего. Воскрешать ли древнее и универсальное обвинение против сильных женщин — колдовство, измена богам, грех перед богиней солнца? Такое тоже не исключено.

Царь Муваталли II, отдавший приказ судить Таваннанну, скорее всего, не был единоличным инициатором процесса. Враги Данухепы давно ждали момента, когда можно будет сместить её без последствий. Её сыновья, если таковые у неё были, могли претендовать на престол. Её сторонники при дворе не давали спокойно вздохнуть новой царице, а жрецы, возможно, были недовольны её влиянием на культ богини солнца.

Одно можно сказать точно: приговор был беспощаден.

Тексты говорят, что после суда Данухепа и её окружение «были разрушены». Что именно скрывается за этой фразой? Некоторые учёные считают, что её казнили. Возможно, она погибла публично, чтобы её пример навсегда запомнился другим женщинам при дворе. Возможно, была сослана в одно из дальних храмовых владений, но без статуса, власти и почёта.

Но страшнее всего была судьба тех, кто стоял рядом с ней. Судьи не ограничились одной Данухепой. Её сыновья, её приближённые, даже слуги и сторонники — все были уничтожены. Их следы исчезли из источников, а это значит, что репрессии были тотальными.

Судьба Таваннанны оказалась предупреждением для всех будущих цариц: власть, которой нельзя делиться, в конце концов превращается в смертный приговор.

Молчание богов: была ли казнь или ссылка?

Когда суд над Данухепой закончился, а её власть была сломлена, наступило молчание. Не просто затишье, а пугающая тишина, в которой её имя исчезает из всех источников, как будто её никогда не существовало.

«Данухепа и её окружение были разрушены» — так кратко и холодно сообщает один из сохранившихся текстов. Но что скрывается за этими словами?

Если бы её казнили, логично было бы ожидать подробностей: жрецы должны были засвидетельствовать приговор, а летописцы — зафиксировать наказание, как это бывало в других громких делах. Но их нет. Если бы её изгнали, это тоже оставило бы след: упоминание о жизни в ссылке, попытки вернуть власть, хотя бы шёпот о её судьбе. Но ничего.

Исчезновение — это тоже форма наказания.

Одни исследователи считают, что Данухепу действительно казнили, но сделали это без лишнего шума. Её могли принести в жертву, как это бывало с опальными жрицами, или просто тайно устранить, чтобы навсегда стереть её из памяти царского двора.

Другие полагают, что её изгнали — отправили в далёкий храм, где она доживала свои дни в одиночестве. Но если так, почему её имя больше нигде не встречается? Почему даже после её смерти никто не рискнул восстановить её в памяти потомков?

Возможно, ответ кроется в том, что её падение было ритуальным. Если её действительно осудили как грешную жрицу, значит, это была не просто политическая расправа, а религиозный акт. В таком случае её имя должно было исчезнуть, чтобы богиня солнца Аринна не гневалась на царство.

Но даже боги не могут полностью стереть память. В более поздних текстах, написанных уже после падения династии, упоминаются загадочные намёки на «осквернённую царицу», на женщину, чьё имя нельзя произносить.

Может быть, Данухепа не просто стала жертвой заговора — она стала мифом, призраком, которым пугали будущих цариц. И именно поэтому в летописях нет ни её могилы, ни её последних слов. Только страшное предупреждение: не пытайся удержать власть, если она не принадлежит тебе.

Сыновья Данухепы: наследники или узурпаторы?

В истории падения Данухепы есть одна деталь, которая кажется особенно зловещей: с ней исчезли её сыновья. Если верить источникам, их судьба была не менее трагична, чем её собственная. Но кем они были? Почему их не называли «царевичами»? И самое главное — могли ли они претендовать на трон?

Хеттские тексты крайне осторожны в формулировках. Они не называют сыновей Данухепы «сыновьями царя», что само по себе подозрительно. В хеттской традиции законные наследники всегда обозначались особым титулом — DUMU.LUGAL («сын царя»), но его нет. Значит ли это, что они не были детьми Мурсили II?

Если Данухепа действительно была его последней женой, то вполне возможно, что её дети не успели получить статус наследников или их рождение сочли нежелательным для династии. Возможно, новый царь Муваталли II видел в них угрозу своему правлению.

Но существует и другая гипотеза — что их отцом мог быть не сам Мурсили II, а кто-то другой. Если это так, то их положение становилось ещё более шатким. В этом случае они не просто не имели права на престол — они могли считаться узурпаторами, если кто-то попробовал бы выдвинуть их в качестве альтернативы действующему царю.

Именно этим можно объяснить, почему Данухепа не просто пала, но была «разрушена» вместе со своими детьми. Возможно, именно они стали главной причиной её падения. В борьбе за престол такие фигуры опасны — их могли использовать враги Муваталли II, интриганы при дворе, те, кто жаждал смуты.

Но если сыновья Данухепы действительно представляли собой угрозу, почему о них не упоминают ни в хрониках, ни в официальных списках царских детей? Единственное объяснение — их намеренно стерли из истории, так же как их мать.

Репрессии против потомков Данухепы показывают, насколько опасным было её влияние. Это не было просто делом об опальной царице — это была политическая зачистка. Их не просто убрали. Их существование постарались сделать так, словно их никогда не было.

Но можно ли полностью стереть память? Или же их тени всё же остались в истории — в страхе перед сильными царицами, в легендах о падших наследниках, в вечном предупреждении о том, что не всякий сын царицы имеет право на престол?

Религия против политики: могли ли боги желать её падения?

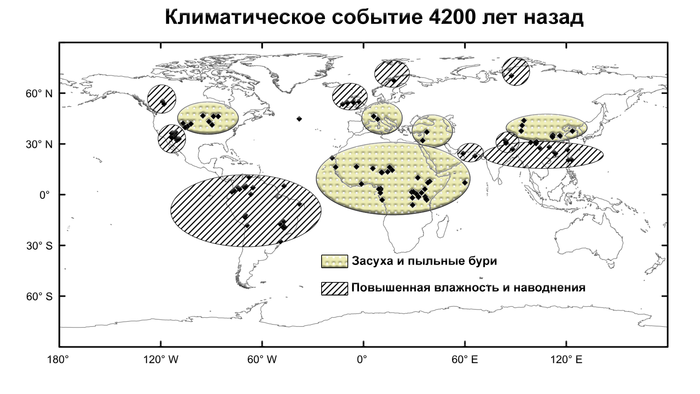

Хетты верили, что ни одно важное событие в их мире не происходит без воли богов. Великие цари поднимались и падали, войны выигрывались и проигрывались, урожай был щедрым или погибал в засухе – всё это было отражением божественной воли. Если над правителем сгущались тучи, значит, он чем-то прогневал богов, и его кара была предопределена.

Но что, если правитель – женщина?

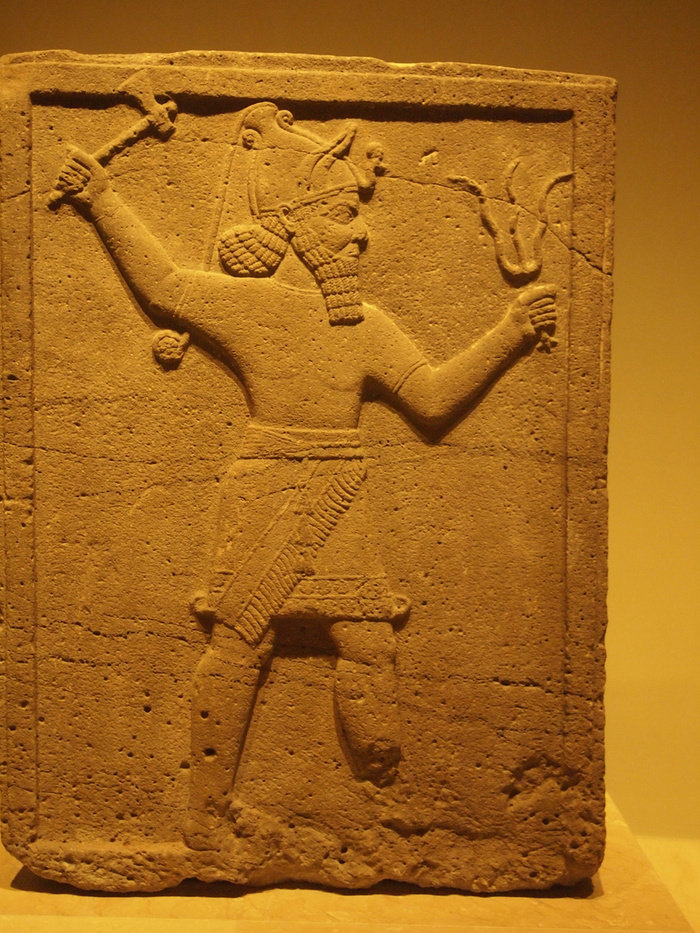

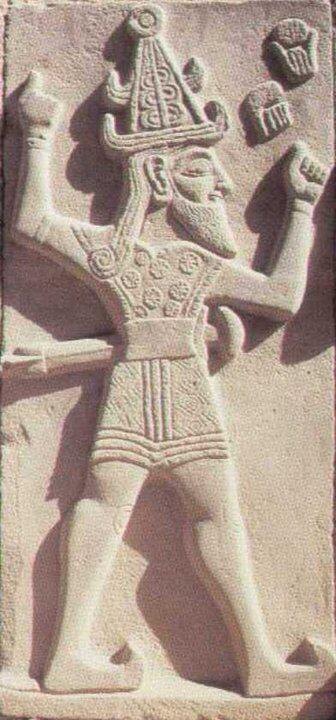

Данухепа была не просто царицей, но и верховной жрицей богини солнца Аринны. Она возглавляла важнейшие ритуалы, принося жертвы в обмен на покровительство небесных сил. Таваннанна считалась связующим звеном между царской властью и богами, гарантом благополучия всего государства. Как же вышло, что именно жрица, обладавшая столь высоким сакральным статусом, оказалась в центре суда и обвинений?

Её статус должен был защищать её, но в этот раз ритуальная власть обратилась против неё.

У хеттов существовала древняя традиция: если страна страдает, если царь не может править, если происходят неудачи на войне или в политике – значит, виновен кто-то из приближённых. Иногда этим «виновником» становился сам правитель, иногда – его супруга, а иногда и жрецы, которые якобы нарушили древние запреты.

Что, если именно жрецы стали инициаторами её падения?

Существуют основания полагать, что Данухепу осудили не только как политическую фигуру, но и как жрицу. Возможно, её обвинили в том, что она утратила божественное благословение, что её действия навлекли гнев богини Аринны, что она больше не достойна вести культ. В таком случае её устранение было не просто политической расправой, а ритуальной необходимостью – жертвой, которую требовали боги.

Именно этим можно объяснить, почему после суда её имя исчезло из летописей. Возможно, её не просто лишили титула и власти – её ритуально «стерли», как человека, которого боги отвергли.

Но это ли было волей богов? Или же за этим стояли вполне земные силы?

Можно предположить, что её главным врагом был царь Муваталли II, которому было необходимо расчистить политическое поле. Но есть и другая версия: именно новая царица, супруга Муваталли, могла сыграть ключевую роль в её падении. Если Данухепа не уходила добровольно, её можно было объявить осквернённой жрицей, а значит, лишить всех прав.

Боги в хеттской традиции редко карали людей сами – но они действовали через смертных. Если жрецы вынесли свой вердикт, а царь его утвердил, то считалось, что кара пришла свыше.

Так могла ли Данухепа действительно пасть по воле богов? Или её уничтожили люди, прикрывшись их именем? Ответа нет. Есть только молчание – и страх, с которым потомки вспоминали её имя.

Последствия: что изменилось после её исчезновения?

Суд над Данухепой не был просто личной трагедией опальной царицы — он стал переломным моментом для хеттского двора. С её падением в прошлом осталась не только одна могущественная женщина, но и сама традиция, по которой Таваннанна могла сохранять власть после смерти мужа.

Её место заняла новая Великая Царица, супруга царя Муваталли II. Но вот что важно: в отличие от Данухепы, она больше не была абсолютной хозяйкой дворца. После скандала роль Таваннанны ослабла, её влияние теперь зависело не столько от традиций, сколько от расположения царя и его окружения.

Этот случай стал предупреждением для всех будущих цариц. Теперь они знали: власть не принадлежит им по праву, она может быть отнята в любой момент. Если прежде Таваннанна была неподвластна даже новому царю, то после Данухепы ситуация изменилась — теперь Таваннанна должна была угождать царю и доказывать свою лояльность.

Но дело было не только в изменении придворного баланса сил.

Процесс над Данухепой стал прецедентом, который повлиял на саму династию.

Если раньше титул Великой Царицы мог передаваться независимо от воли нового царя, то теперь престолонаследие требовало полного подчинения со стороны царских женщин. Никто не хотел повторения того, что случилось с Данухепой. Теперь Таваннанна больше не могла открыто вести свою игру.

Кроме того, суд над ней обострил и без того нестабильную ситуацию в государстве. После падения Данухепы и уничтожения её окружения царский двор пережил очередную волну репрессий. Многие аристократы, поддерживавшие её, лишились своих позиций, а враждующие кланы получили шанс укрепиться при власти.

Смогло ли это сделать хеттскую державу сильнее? Вряд ли. Скорее, это стало началом новой череды интриг, в которых уже никто не мог чувствовать себя в безопасности.

Суд над Данухепой показал одно: даже самая высокая власть может быть сметена, если она становится неудобной. В тот момент это стало победой её врагов, но в долгосрочной перспективе — это стало символом того, что ни одна царица больше не будет чувствовать себя неприкосновенной.

А я мягко напомню, что если вам как и мне, нравятся исторические артефакты заходите в мой авторский телеграм-канал. В котором я делюсь фотографиями древних артефактов и исторических мест, сопровождая их познавательными описаниями и уникальными деталями.

СПАСИБО!