Популяционная генетика послеледниковой Евразии.

2 поста

Не прошло и пол года после сообщения о находке половинки челюсти денисовского человека из Сяхэ в Китае, как исследователи благодаря её анализу уже делают некоторые выводы, в частности, о связи между архаичными и современными популяциями в Азии. Недавно описанная челюсть денисовца из Сяхэ, обладает необычной особенностью зубов, а именно нижним вторым моляром с тремя корнями. Обзор клинической и биоархеологической литературы показывает, что в азиатских популяциях частота трёхкорневых зубов может превышать 40%, а в неазиатских популяциях частота колеблется от 0 до 3,4%. Третий корень — это не простое раздвоение кончиков двух корней, хотя встречается и такое.

Таблица частот нижнего первого моляра с тремя корнями по регионам.

Третий корень может быть довольно маленьким и составлять примерно одну треть от размера нормального корня. У современных людей третий корень обычно встречается в первом моляре нижней челюсти, но также может встречаться и во втором и третьем молярах, как с одной стороны, так и с двух. Есть описанный случай, который показывает двустороннее развитие у обоих близнецов, что предполагает генетическую основу. Обширные клинические и биоархеологические исследования подтверждают редкость третьего корня за пределами Азии и обеих Америк. Что не может быть объяснено одной только мутацией. Высокие частоты третьего корня в нижних молярах у северо-восточных азиатов и у коренных американцев являются важной характеристикой, связывающей происхождение коренных американцев с Азией. Но несмотря на высокую частоту встречаемости в современных азиатских популяциях, трёхкорневые зубы не обнаружены у самых ранних H. sapiens из Азии и Африки или азиатских Homo erectus. Хотя раздвоенные корни напоминающие третий были описаны по нижней челюсти из Чжоукоудяня. Однако исследователи отмечают, что отсутствие рентгенографии многих образцов и отсутствие оригинальных останков из Чжоукоудяня делают этот вывод предварительным. До недавних находок самые ранние примеры H. sapiens с трехкорневыми зубами были обнаружены на острове Палаван, Филиппины, где имеются слои с ископаемыми останками, возрастом от 9 до 47 тыс. лет, а также из более современных погребений. Долгое время считалось, что распространенность трехкорневых нижних моляров в Азии является относительно поздним приобретением, уже после расселения анатомически современных людей. Тем не менее, наличие трёхкорневого нижнего второго моляра у Сяхэ, тибетского денисовца, возрастом около 160 тыс. лет, свидетельствует о более древнем появлении этого признака.

Челюсти Сяхэ и Пэнху 1

Хотя важно отметить, что первый моляр у этого денисовца имеет 2 корня. Недавно описанный фрагмент нижней челюсти Пэнху 1 из Тайваня, возраст которой колеблется от 190 до 10 тыс. лет, также демонстрирует наличие у моляра третьего корня. Челюсть с Тайваня сохраняет «архаичные» черты, включая отступающий подбородочный симфиз, в котором отсутствует подбородок, толстый корпус нижней челюсти и крупные коренные зубы, похожие по размеру на денисовские. Подобно Сяхэ, эти исключительно большие моляры связаны с врождённым отсутствием у гоминида третьего моляра. По этим причинам, как уже упоминалось, есть предположение, что Пэнху 1 также может быть тесно связан с денисовцами. Обе нижние челюсти показывают, что моляры с тремя корнями появились в Азии задолго до прихода туда анатомически современных людей. А к современным азиатам этот признак попал благодаря потоку генов от денисовцев. Ранее уже было отмечено, что денисовцы поделились своим геномом, включая и высотную адаптацию, которую разделяют алтайские денисовцы и современные тибетцы. Важно отметить, что непальцы также демонстрируют довольно высокий показатель распространения трёхкорневых моляров в Восточной Азии, до 25%. Как и мутация, связанная с высотой, которая сохраняется благодаря положительному отбору, высокая частота зубов с тремя корнями в Азии может быть связана с сохранением признаков, относящихся к более древним видам в популяциях с сильной жевательной нагрузкой. Такой отбор также объясняет более низкую частоту трёхкорневых зубов в современных популяциях с более высокой долей денисовской ДНК, как к примеру, в Австралии и Новой Гвинеи, где жевательная нагрузка явно меньше. В качестве альтернативы, частота аномалий трёхкорневых зубов может отражать косвенное влияние, обусловленное отбором и по другим признакам в Северной и Восточной Азии, а также Америке.

Но независимо от причины, исследователи утверждают, что нижние моляры с тремя корнями у современных людей могут быть ясно прослежены к архаичной смеси с денисовцами. Таким образом учёные сообщают, что теперь у них есть очень четкие доказательства того, что поток генов между архаичными группами гоминид и сапиенсами привел к передаче морфологических признаков, которые можно определить. Недавно описанные находки сапиенсов в Азии с примитивными чертами, также связывались со смешением с архаичными популяциями. Были предположения, что "архаические черты" у современных азиатов могут быть связаны с плейстоценовыми азиатскими эректусами, но авторы данного исследования полагают, что и они могли быть унаследованы от денисовцев.

Создано на основе статьи: Rare dental trait provides morphological evidence of archaic introgression in Asian fossil record

Shara E. Bailey, Jean-Jacques Hublin, and Susan C. Antón

doi.org/10.1073/pnas.1907557116

Статья от 5 июня 2019 г.

Приветствую! Сегодня речь пойдёт о подобии сушек позднего бронзового века из поселения Штильфрид, на реке Морава в Нижней Австрии. Невзирая на то, что исследователи вскользь и упоминают схожесть находок с сушками и не только, в статье, учёные из Австрии, Швейцарии Германии и Греции, осторожно называют их странными кольцеобразными хлебоподобными объектами и не без причины.

Хоть находки почти после 3 тыс. летнего пребывания в земле, да ещё и обгоревшие, не совсем аппетитно выглядят, но ассоциации провести можно. Для меня, к примеру, всю жизнь изделия, похожие по форме на эти, были сухими, мелкими бубликами, которыми похрустеть под чаёк, самое то. Да и многие читатели проведут ассоциации между сушками и чаепитием. Однако не во все времена эти изделия использовались привычным для нас образом. В данной работе систематизированный научный анализ органических находок в контексте позднего бронзового века был проведен с целью выяснения состава этих изделий, процессов, связанных с их производством, а также какую роль они играли в ритуальных действиях.

Значимость

Важность пищи, или, скорее, различных блюд, для формирования индивидуальной и коллективной идентичности, а также как средства социальной стратификации, долгое время была темой в философии культуры, социальной и исторической антропологии, однако со временем стала ключевой и в археологии. Хотя остатки блюд и тем более их рецепты, как-то не особо сохраняются, в последнее время активизировались междисциплинарные исследования в области изготовления пищевых продуктов, особенно на основе зерновых культур в доисторических археологических записях.

Выбор видов растений для потребления и превращение их в пищу предполагает их включение в социальное пространство цивилизации. Каждое из этих блюд отражает индивидуальный жизненный опыт, коллективную память и индивидуальность. Благодаря человеческой деятельности и творчеству, экофакты превращаются в артефакты определенных структур и форм, приготовленные по определённой технологии. Следовательно, археологические остатки пищи в любой форме должны рассматриваться как части материальной культуры, требующие не менее четких классификационных критериев, чем артефакты из металла, керамики или стекла.

В целом, эти наборы информации могут также позволить сделать выводы о социальной значимости соответствующих пищевых продуктов. Тем не менее, интерпретируя остатки пищи из определенных или предполагаемых культурных контекстов, понимание их социокультурной роли возможно только при анализе всей технологической цепи производства. Этнография и история показывают, как даже один аспект в компонентах или обработке может быть решающим для роли приготовления пищи в конкретном обряде. К примеру, брожение, заквашивание было бы немыслимым в маце в течение еврейского праздника Песах и гостии у католиков латинского обряда, в отличие от Евхаристии у православных и католиков восточных обрядов, где используется квасной хлеб, как просфоры. Что касается компонентов, то римская мола сальса из обрядов древнеримской религии, изготавливалась из зёрен пшеницы двузернянки, в то время как большинство ритуальных хлебов Греции, должны были состоять из ячменя.

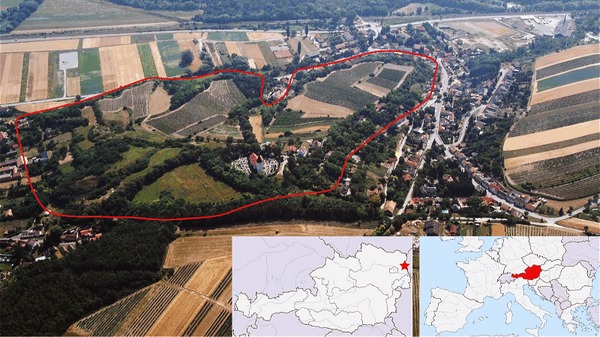

Место находок

Поселение Штильфрид расположено на видном холме с видом на берег реки Морава. Оно относится к среднедунайской культуре полей погребальных урн и располагалось на перекрестке между более поздним так называемым “янтарным путем”, идущим с севера на юг, и торговым путем, идущим с востока на Запад к Малым Карпатам. Постоянные раскопки на участке проводились с 1969 по 1989 год Венским университетом.

За это время было обнаружено около сотни ям в пределах поселения, они имели формы усечённого конуса объёмом от 2 до 10 кубов, и располагались равномерно по всему поселению. Они интерпретируются как бывшие ямы для хранения зерна, и предполагается, что большинство из них использовались неоднократно. Ни одна из раскопанных ям для хранения не содержала значительного количества мусора, как это было бы в случае их использования для захоронения отходов, очевидно, что они были заполнены довольно однородной почвой за короткое время. Тем не менее, их раскопки дали относительно большое количество и разнообразие объектов, часто в необычном состоянии или комбинациях. К примеру, в двух ямах были обнаружены человеческие черепа, а в одной семь скелетов. А в восемнадцати закрытых ямах для хранения, были намеренно отложенные туши домашних и диких, возможно, прирученных животных. Потому как среди них были волки, зайцы и благородные олени, которые умерли от старости. Может был своеобразный аналог зверинца. Находки фрагментов интерьеров домов в некоторых ямах указывают на близлежащие жилые дома, но связь между домами и ямами неизвестна, потому как верхний слой был подвергнут изменениям ещё со средневековья, сохранив только глубоко вырытые ямы.

В целом большая часть находок соответствует необычному контексту, со странной комбинацией находок и их сохранностью. Эти отложения из повторно заполненных ям для хранения, вероятно, могут быть поняты, только благодаря ритуализированным процессам.

Растительные продукты из поселения

Обширные археоботанические анализы образцов из различных археологических условий Штильфрида, позволили получить широкий спектр сельскохозяйственных растений. Среди зерновых преобладает просо обыкновенное (Panicum miliaceum), до 60%, далее следуют:

пшеница однозернянка (Triticum monococcum) — 9%;

пшеница, которая похожа на современную пшеницу зандури (T. cf. timopheevii) — 9%;

пшеница спельта (T. spelta) — 8%;

ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare) — 7%;

Могар или итальянское просо (Setaria italica) — 5%;

и полуполба, или эммер (Triticum dicoccum) — 2%;

А такие виды пшеницы, как мягкая, твёрдая и тучная (T. aestivum / T. Durum / T. Turgidum) встречаются в незначительных количествах.

Помимо зерновых, из Штильфрида, следует выделить только удивительно ранние находки одомашненного винограда, двух видов: культурного и лесного (Vitis vinifera subsp. Vinifera), которые интерпретируются как импортированные из Средиземноморья.

Кроме семян, археоботанический анализ также привел к многочисленным свидетельствам различных обугленных блюд из злаковых, как фрагменты каши, куски хлеба и кашеподобное блюдо из крупно измельченных зерен ячменя, проса посевного и костра (Bromus secalinus).

Контекст обнаружения хлебоподобных колец

Находки, проанализированные в статье, были извлечены из вторично заполненной, бывшей ямы для хранения зерна позднего бронзового века из восточной части городища.

Яма, объёмом 2,8 метров кубических, была глубиной 1,55 м, расширяющаяся ко дну до диаметра 2 м. В нижнем слое была найдена обугленная деревянная доска. Заполнение выше содержало элементы сгоревшего дома, такие как массивный слой обгоревших обломков с большими кусками мазни, обгоревшая древесина и разбитая керамика. В последнем преобладает грубая посуда (кастрюли, сосуды для хранения), большая часть которых имеет следы горения. Напротив, тонкая столовая посуда из того же слоя в основном не имеет признаков горения. Подобный состав вторичного наполнения, а также аналогичное состояние сохранности керамики было обнаружено и в других ямах. Типологическое датирование керамики соответствует Гальштату B2 и B3, что соответствует возрасту 960–800 лет до н.э. Из слоя сгоревшего мусора было извлечено 14 колец из глины, а также три фрагмента колец из обугленного органического материала, которые интерпретируются как происходящие из трех отдельных колец. Глиняные кольца имеют наружный диаметр 8,6–10,5 см и 6,2–7,7 см. Они, вероятно, использовались в качестве весов для ткацкого станка, на что указывают и следы использования.

Подобные глиняные кольца были обнаружены и в других ямах. Три обугленных органических кольца значительно меньше, с наружным диаметром от 2,6 до 3,6 см. В том же слое были обнаружены и другие интересные находки: вертикально разделенный пополам сосуд с конической горловиной и штампованный предмет наподобие крышки, а также точильные камни, бронзовая игла, обработанные рога и фрагменты мазни. Всё это было прикопано почвой во избежание повторного осаждения или повреждения. Общий состав находок из ямы ясно говорит против длительного накопления мусора, но скорее указывает на единичное событие осаждения. Как и в других упомянутых выше закрытых ямах для хранения, необычная комбинация объектов в определенном состоянии квалифицирует сборку находок как преднамеренное и ритуальное осаждение содержимого ямы.

Предполагаемая технология для хлебных изделий

При изготовлении колец использовалась мука из ячменя и пшеницы. 34% измеренных частиц классифицированы как мука или крупка, 52% варьируются в пределах современной классификации размера зерна наподобие манной крупы. Остальные 14% остаются в нижнем диапазоне зернистости, самая крупная измеренная частица, едва превышает 2,5 мм. Качество муки сопоставимо с подобным, для современного хлеба из непросеянной муки. Следы указывают на замешивание при небольшом количестве воды и отсутствие ферментации. После чего тесто с низким содержанием воды раскатывалось в трубки, а концы соединялись. При этом следов соединения не выявлено. Далее кольца сушили на воздухе или вблизи слабого огня.

Возможное значение колец

По сравнению с другими зерновыми находками из Штильфрида, кольца отличаются как по форме, так и по производственным процессам. Их тонкоизмельченная мука и преднамеренное формирование определенно указывают на то, что на их производство было потрачено больше времени, чем необходимо для приготовления обыденной пищи. Следовательно, кольца могли иметь большую ценность, чем другие зерновые продукты. По мнению авторов, наиболее сильным аргументом для ритуализированного значения колец является скопление глиняных и мучных колец, в одном месте, что, по их мнению, вряд ли произошло случайно. А практическое их применение трудно представить. Поэтому исследователи выдвигают гипотезу, что кольца из теста были созданы специально для имитации глиняных весов ткацкого станка и, вероятно, не были произведены для потребления в первую очередь.

Ранее в исследованиях уже отмечалось, что веса ткацких станков, использовались в культовых целях и погребальных обрядах, но обычно это были предметы, напоминающие по форме усечённые конуса. Хотя учёные также отмечают, что не могут точно определить их назначение, как и время обугливания, может во время пожара или в ходе ритуального заполнения ямы.

Послесловие

Вместо выводов, хочу акцентировать внимание, на том, для чего я делаю расширенные обзоры с описанием контекста и т.д. Можно же было просто сказать, что нашли подобие сушек, возрастом почти 3 тыс. лет, из ячменя и пшеницы, изготовленных для пока неизвестных ритуальных обрядов. Но зная контекст и описание находок, в будущем очень удобно складывать факты воедино. Если рассказать коротко, то можно упустить из виду многие детали, такие как форма ям для хранения продовольствия, какие злаковые были более распространены, про диких животных умерших своей смертью и другие детали, которые позволяют представить жизнь в древних поселениях. Но также исследование показывает, что мучные изделия, в древности могли использоваться непривычным образом по сравнению с их современными аналогами.

Создано на основе статьи: Heiss AG, Antolín F, Berihuete Azorín M, Biederer B, Erlach R, Gail N, et al. (2019) The Hoard of the Rings. “Odd” annular bread-like objects as a case study for cereal-product diversity at the Late Bronze Age hillfort site of Stillfried (Lower Austria). PLoS ONE 14(6): e0216907. doi.org/10.1371/journal.pone.0216907

На pikabu уже упоминалась эта новость, но очень кратко, в данной статье, представляю более расширенную версию.

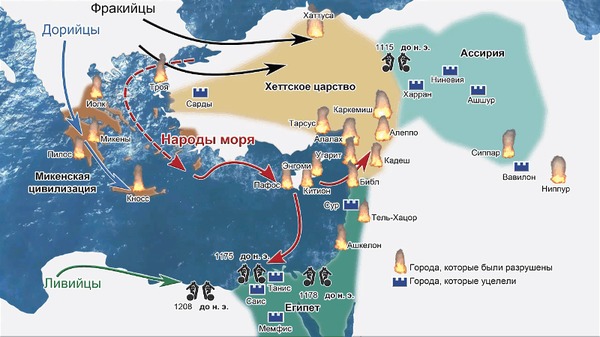

В истории Восточного Средиземноморья конец бронзового и начало железного века были отмечены исключительным культурным беспорядком, который последовал за упадком процветающих экономик и культур в Греции, Египте, Леванте и Анатолии. В XII веке до н.э., одновременно с этими событиями, существенные культурные изменения произошли и в археологических записях Ашкелона, Ашдода и Экрона, трех из пяти основных городов пентаполиса или пятиградия, упоминаемых как «филистимлянские» в Танахе или еврейской Библии. Эти поселения отличались от соседних, архитектурными традициями и материальной культурой.

Сходство между новыми культурными чертами и образцами XIII века, найденными в регионах Эгейского моря, заставило некоторых ученых объяснить этот так называемый «филистимлянский феномен» миграциями из Эгейского моря и потенциально связанного с «народами моря», или группой племен, которые в конце бронзового века, мигрировали или вторгались в страны Малой Азии, восточного побережья Средиземного моря и Египта.

Эта гипотеза была оспорена теми, кто утверждал, что эти культурные изменения были вызваны распространением знаний или внутренним развитием идей, а не крупномасштабными миграциями. Но даже среди тех, кто принял идею крупномасштабных миграций, родина вновь прибывших оспаривается, с предложенными альтернативами, включая Кипр или Киликию, «не эгейских» восточно-средиземноморских народов и смешанных разнородных морских групп, сродни пиратам.

Предлагаемые связи простираются до северной Италии, где события депопуляции, как было предложено, спровоцировали перемещение населения по всему Средиземноморью. Недавние исследования древней ДНК показали высокую степень генетической преемственности в Леванте во время позднего плейстоцена и раннего голоцена, за которым последовало увеличение примесей с анатолийскими и иранскими популяциями, по крайней мере, до среднего бронзового века. Данные по всему геному от населения позднего бронзового и железного веков ранее не были доступны для этого региона. И вот в новой статье международная группа исследователей приводит общегеномные данные человеческих останков, раскопанных в древнем морском порту Ашкелона, образуя генетический временной ряд, охватывающий переход от бронзового к железному веку. Интересно, что археологи держали открытие захоронений в секрете с 2013 по 2016 год до конца раскопок из-за опасности, которая грозит археологии в современном Израиле от "весьма неадекватных групп людей".

Образцы ДНК

Исследователи извлекли и секвенировали ДНК из 108 скелетных элементов, раскопанных в Ашкелоне. Но из-за низкой сохранности ДНК в южном Леванте, только 10 были пригодны для анализа. Самые ранние геномы были получены от 3-х человек из некрополя позднего бронзового века и были непосредственно датированы между 1746–1542 гг. до н.э. Четыре образца были получены от детей раннего железного века, которые были извлечены из захоронений под домами конца XII века и непосредственно датированы между 1379–1126 гг. до н.э. И ещё три генома были получены от людей более позднего железного века захороненных на кладбище прилегающем к городской стене древнего Ашкелона, которое, по оценкам, использовалось между X и IX веками до н. э. Один из них непосредственно датирован между 1257-1042 гг. до н. э.

Хотя хронологические диапазоны, оцененные в археологическом контексте, приблизительно находятся в пределах диапазона радиоуглеродных дат, исследователи предостерегают, что их следует принимать как приблизительную оценку, поскольку присутствие морепродуктов в рационе могло сделать калиброванные радиоуглеродные даты старше, чем истинный возраст.

Стабильность местного генофонда в Леванте бронзового века

Люди из ашкелонского некрополя бронзового века пересекаются с клином современных жителей Ближнего Востока, а также близки к левантийцам и анатолийцам раннего бронзового века. Но по сравнению с популяциями Леванта неолита и медного века, популяции бронзового века, включая и ашкелонцев, смещены в сторону жителей древнего Ирана и Кавказа. Трое проанализированных представителей имели гаплогруппы мтДНК: H66a, N и U3b1a. Модели примесей показывают, что люди из некрополя Ашкелона, позднего бронзового века, получают около 60% своей родословной от левантийцев медного века и 40% от популяций, связанных с Ираном медного века. Но это могут быть и источники из Анатолии бронзового века или Армении медного века. Тем не менее, очевидная симметрия предполагает высокую степень генетической преемственности на протяжении по крайней мере тысячелетия между культурно и географически различными группами Леванта бронзового века, занимавшими регион, простирающийся от внутреннего Южного Леванта, где расположена современная Иордания, и вдоль прибрежных районов современного Израиля и Ливана.

Генетический компонент, связанный с Европой раннего железного века

В начале железного века популяция Ашкелона из захоронений под домами конца XII века, которые уже считаются филистимлянами, отличалась высокой генетической близостью к популяциям европейского происхождения. У представителей раннего железного века были гаплогруппы мтДНК: T2c1c, H92, I1 и T1a1. А также гаплогруппы Y-хромосомы: J и R1. Лучше всего поддерживается модель, в которой филистимляне получили около 43% примеси от бронзового века Одигитрии Крита и 57% ашкелонского некрополя бронзового века. Но филистимлян также можно смоделировать как 35.2% генома связанного с современными популяциями Сардинии, 21,8% бронзового века Иберии или 15,7% степи от среднего до позднего бронзового века, как второго источника примеси для бронзового века Ашкелона. Но исследователи отмечают, что из-за пробелов в географической и временной выборке в наборе данных могут отсутствовать популяции, которые потенциально вносят «европейскую» примесь в филистимлян. Тем не менее, исследуемые группы кандидатов из Анатолии, Египта и Леванта, которые не дали подходящих моделей, могут быть исключены в качестве потенциальных источников примеси, для филистимлян. Поэтому в "Первой книге Моисея" или первой книге Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии, в которой авторы писали, что филистимляне вышли из Древнего Египта, явное несоответствие действительности. Однако в книге пророка Иезекииля, четырнадцатой книге Танаха, раздела Невиим (Ветхий Завет Библии), филистимляне уже приравнивались к жителям Крита. Что также отмечено и в египетских текстах.

Временное воздействие потока генов, связанных с Европой, на генофонд Ашкелона

Люди из более позднего железного века с кладбища, у городской стены древнего Ашкелона, между X и IX веками до н. э., в среднем располагаются ближе к людям раннего бронзового века, а европейский вклад значительно сокращается. Это может быть объяснено двумя сценариями. Генетический компонент, связанный с Европой раннего железного века, мог быть разбавлен либо местной популяцией Ашкелона до очень низкого уровня, либо потоком генов из популяции за пределами Ашкелона, который был введён на заключительных этапах раннего железного века или чуть позже. Эта замещающая популяция, вероятно, происходила из генофонда Леванта позднего бронзового века, независимо от того, является ли он ашкелонским или нет. Представители более позднего железного века несли гаплогруппы мтДНК: H2c, H4a1c и JT. А также гаплогруппы Y-хромосомы: BT и L.

Выводы

На протяжении всего бронзового века результаты генетических анализов и моделей демонстрируют сохранение локального левантийского генофонда на протяжении более тысячи лет. А уникальные культурные особенности раннего железного века отражены в отличительном генетическом составе, который был обнаружен у жителей Ашкелона в раннем железном веке. Это позволяет предположить, что поток генов из европейского генофонда вошел в Ашкелон либо в конце бронзового, либо в начале железного века. Из доступных современных популяций исследователи моделируют южноевропейский генофонд в качестве наиболее подходящего источника для этого входящего потока генов. Но в течение не более двух столетий этот генетический след, появившийся в начале железного века, больше не прослеживается и, по-видимому, разбавляется местным генофондом, связанным с Левантом, предполагая, что он имел ограниченное генетическое влияние на долгосрочную структуру популяции в Ашкелоне. Вероятно, были и миграции, и передача знаний с последующим развитием идей. Но эти миграции были недостаточными для сохранения генофонда. Примечательно, что филистимляне, некогда враги израильтян на графике основных компонент близки к современным евреям ашкенази, турецким и ливийским евреям, а также к европейским популяциям, таким как киприоты, сицилийцы, мальтийцы и южные итальянцы.

Также интересно, что в предыдущих исследованиях учёные сообщали, что в отличие от ближневосточных диких кабанов в соседних с Израилем странах, израильские кабаны возникли в Европе. После генетического и археологического анализа исследователи предполагают, что дикие кабаны, живущие в Израиле, являются потомками одомашненных свиней, привезенных в Израиль, почти 3000 лет назад филистимлянами и другими морскими народами. А также ими были завезены платан, тмин и мак.

Но исследователи на этом не останавливаются, упоминая, что больший размер выборки может помочь уточнить степень и величину потоков генов раннего железного века и более точно определить популяции, которые внесли генетический компонент, связанный с Европой в жителей Ашкелона. В то время как данное моделирование предполагает, что вероятным источником является генофонд Южной Европы, будущая выборка из таких регионах, как Кипр, Сардиния и Эгейское море, а также из южного Леванта, могла бы упростить решение этого вопроса.

Создано на основе статьи: Ancient DNA sheds light on the genetic origins of early Iron Age Philistines doi.org/10.1126/sciadv.aax0061

Michal Feldman, Daniel M. Master, Raffaela A. Bianco, Marta Burri, Philipp W. Stockhammer, Alissa Mittnik, Adam J. Aja, Choongwon Jeong and Johannes Krause

Приветствую, сегодня предлагаю мысленно окунуться во времена ранних земледельцев, с точки зрения проблем, с которыми столкнулись люди в процессе перехода от охоты и собирательства к оседлой жизни в условиях густонаселённых поселений.

Переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству в древнем обществе произошёл около 11–10 тыс. лет назад в Юго-Западной Азии. Это привело к значительным и относительно быстрым изменениям в образе жизни людей и социально-экономическим изменениям во многих частях планеты. Этот переход происходил независимо в разные периоды как минимум из десятка первичных центров одомашнивания в Восточной и Западной Азии, Африке, Новой Гвинее, Северной и Южной Америке, где это позволяли природные условия. Однако социальные, культурные, поведенческие и другие факторы, связанные со здоровьем и образом жизни, которые сопровождали этот переход, являются недостаточно изученными. Проще говоря, если представить образ жизни охотников и собирателей в сравнении с земледельцами, можно увидеть значительные отличия.

Если раньше приходилось покидать места обитания в поисках добычи или кочевать вслед за животными, то теперь эти животные всегда были под рукой, а на полях произрастали злаковые, которыми можно было впрок запастись до следующего урожая, при этом этих запасов могло быть больше, чем смогла бы съесть семья. Не удивительно, что размножаться люди начали усиленно. Хотя замечу, что вышеописанное представлено в «розовых красках» и упрощено, чтобы мысленно погрузиться в атмосферу неолита. Потому как наравне с положительными, проявились и отрицательные стороны такого образа жизни, особенно когда людей, занимающихся земледелием и скотоводством, становилось очень много в одном месте, как станет ясно из дальнейшего повествования. А также зрители позже поймут, что нельзя переносить представления о социальной организации в современном обществе на древние.

Давняя гипотеза предполагает, что переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству приводит к тому, что люди больше работают, а стало быть, имеют меньше свободного времени. Несмотря на значительную неопределённость, которой неизбежно подвергаются оценки трудозатрат земледельцев и охотников-собирателей, данные свидетельствуют о том, что продуктивность первых земледельцев, не превышала продуктивности охотников-собирателей раннего голоцена. Результаты подтверждают гипотезу о том, что охота и собирательство оставляет значительное количество свободного времени, но оно теряется по мере того, как общины осваивают мелкомасштабное сельское хозяйство. Особенно эта разница заметна у женщин, которые, вероятно, сделали ставку на рождаемость. Социальные и демографические аспекты сельского хозяйства, а не его производительность, возможно, имели важное значение для его возникновения и распространения. А самым важным среди этих аспектов, возможно, был вклад сельского хозяйства в рост населения и воинское мастерство, способствуя распространению сельского хозяйства в качестве источника средств к существованию.

Биоархеологическое исследование человеческих останков и их контекста из неолитического поселения Чатал-Хююк в древней Анатолии или современной Турции, позволяет дополнить наши представления о жизни и проблемах, первых жителей крупного поселения. А именно какова была динамика численности населения, чем болели, были ли межличностные конфликты и так далее.

Чатал-Хююк, общие сведения

Чатал-Хююк был населён с 7100 по 5950 год до н. э., число его жителей варьировалось от 3,5 до 8 тыс. А по некоторым данным и до 10 тысяч. Кстати, это поселение включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Участок был обнаружен ещё в 1958 году, а раскопки выявили 18 последовательных археологических слоёв, обозначающих различные этапы поселения и эпохи истории за 1150 лет. Посёлок состоял полностью из жилых строений, без каких-либо явных признаков культовых и общественных зданий. Но некоторые, более крупные дома, были довольно богато украшены фресками, а назначение некоторых комнат остаётся неясным.

Это огромное, на тот период, поселение с плотной застройкой, представлено необычайной и неожиданно сложной материальной культурой, включая настенные росписи, вырезанные из камня статуэтки людей и животных, могилы с хорошо сохранившимися человеческими останками и другие ключевые атрибуты развивающегося сложного общества. Всего было обнаружено 470 полных человеческих останков и ещё 272 собрано из вторичных и последующих погребальных контекстов. Большинство захоронений одиночные, с захороненными в согнутом положении, иногда с материальной культурой. Могилы устраивались преимущественно под этажами домов на прямоугольных глиняных платформах вдоль северных и восточных стен центральных комнат. В общем, люди жили совместно с умершими, что-то там себе придумав символическое, а иногда и откапывали их, "отколупывая" некоторые части, особенно черепа и нижние челюсти. И только к концу заселения, вторичные захоронения с предварительным естественным скелетированием, вытесняют первичные, а общее количество захоронений в домах, значительно уменьшается. Додумались почти за тысячу лет, что делают не совсем правильно. Ведь страшно себе представить, как это жить в доме со скелетами в полу, не говоря уже о побочных эффектах в первое время после захоронения в помещении. Кстати, здесь учёных ожидали необычные результаты, потому как захороненные в одном и том же доме, часто не были биологическими родственниками.

Решение вопросов об образе и качестве жизни в крупном неолитическом поселении даёт уникальную перспективу для понимания уровня производства и потребления домашних продуктов питания, о количестве трудозатрат на производство этих продуктов, а также о типах социальных и поведенческих моделей, связанных с этими практиками.

Период зарождения и эволюции оседлости, от 7 до 9 тыс. лет назад, был довольно непростым в истории этого сообщества. После относительно свободной жизни, зависящей от удачи на охоте или находки съедобных плодов, корней и т. д., наступило время, когда люди стали зависимы от одомашненных растений и животных, на содержание которых нужны трудозатраты и ресурсы. Климат стал играть большую роль. Жильё требовало также ухода и взаимоотношения с растущим населением, вероятно, тоже были непростыми.

Периодизация

1150 лет истории заселения Чатал-Хююк условно разделено на 3 временных периода: ранний (7100−6700 гг. до н. э.), средний (6700−6500 гг. до н. э.) и Поздний (6500−5950 гг. до н. э.)

Изначально поселение состояло из нескольких глинобитных домов, занятых небольшой группой взрослых и детей. Дома из сырцового кирпича использовались несколько десятилетий или более, после чего, на месте старого дома, строились новые, иногда в 4 слоя.

После своего основания община в Чатал-Хююк выросла к среднему периоду, достигнув пика численности населения от 3,5 до 8 тыс. жителей. Основываясь на количестве домов, размерах и плотности, в средний период наблюдалось быстрое увеличение численности населения и самый высокий уровень скопления людей в истории сообщества.

А в позднем периоде жители начали покидать город, что привело к основанию нового поселения поблизости к медному веку.

Климатические изменения с уменьшением степени увлажнения территорий, вероятно, привели к сокращению численности населения на Ближнем Востоке в неолите, включая и Чатал-Хююк. Кроме того, большая численность населения в средний период отрицательно сказалась на местной экологии, включая уменьшение доступных древесных ресурсов для строительства и топлива и увеличение потребности в расширении пастбищных угодий. Ходить за дровами и выпасать скот, приходилось всё дальше от поселения. И скотоводам, вероятно, приходилось надолго уходить из дома со скотом, почти как охотникам за добычей.

Условия жизни

Интерьеры домов Чатал-Хююк имеют ряд характеристик, которые дают информацию о благополучии и санитарных условиях в обществе. Самое интересное, что улиц в поселении практически не было, хаотичная застройка почти не оставляла проходов между домами, некоторые входы в дома, служившие и вентиляцией, были только через крыши, которые могли быть своеобразными улицами.

Внутренние стены и полы оштукатуривались и периодически многократно перемазывались белой известковой глиной. Раскопки домов показывают, что полы были относительно чистыми. Однако более детальный анализ стен домов, полов, захоронений и других контекстов, показывает наличие заметного объёма фекалий животных и человека. Более того, мусорные площадки, отхожие места и загоны для домашних животных находились в непосредственной близости от домов. Анализ образцов почвы позволил получить остатки яиц паразитов. Овцы являются общим промежуточным переносчиком паразитов к человеку и представляют собой серьёзную проблему для здоровья, как и в некоторых современных обществах. Эти обстоятельства указывают на то, что гигиена не особо соблюдалась. Жизнь в густонаселённом поселении, способствовала передаче патогенов и увеличивала бы шансы локализованных инфекций, через порезы и ссадины. Аналогичным образом, постоянная приверженность к производству и потреблению растительных углеводов играла бы центральную роль в развитии патологий полости рта, таких как кариес и периодонтит, что является обычным явлением в доисторических сельскохозяйственных обществах.

По археоботаническим данным в Чатал-Хююк было развито производство и потребление пшеницы двузернянки или полбы, а также однозернянки или зандури. Помимо этого, использовались ячмень, рожь, горох, чечевица и другие виды растений. Зерновые были основой в неолитическом обществе. Их можно было хранить и при необходимости употреблять в виде каш или хлебных изделий. Но потребление мягкой пищи часто способствует развитию кариеса и периодонтальных заболеваний.

Из останков животных доминировали одомашненные овцы и в меньшем количестве козы. Помимо одомашненных животных, рацион включал ослов, зайцев, оленей, рыбу и моллюсков. Тогда, вероятно, ещё не понимали, что ослов можно использовать с большей пользой. Изотопный анализ свидетельствует о перемещении стад животных на большие расстояния от Чатал-Хююк через равнину Конья. Людям приходилось всё дальше отдаляться от поселения, чтобы выпасать скот. Это, вероятно, связано с увеличением численности населения и соответственно поголовья скота, особенно в течение среднего периода.

Палеоэкологическая реконструкция ландшафта в окрестностях Чатал-Хююк во времена первоначального поселения в раннем голоцене совпадает с переходом от влажных к засушливым условиям. Эта реконструкция убедительно доказывает, что локализованные участки в пойме вокруг сообщества были довольно сухими для посева, а также для эксплуатации древесных и глинистых ресурсов.

Изотопный анализ

Изотопный анализ скелетных останков представляет собой картину жизненного цикла ранних и поздних изменений в питании начиная от момента отлучения от груди примерно в 3-летнем возрасте и заканчивая преклонным возрастом. Рационы взрослых мужчин и женщин в целом схожи. Однако люди, похороненные в одних и тех же домах, питались по-разному. То есть они не сидели за одним столом. Вот и начинаются сюрпризы, связанные с организацией древних обществ. Этот вывод согласуется с такой моделью родства, в которой не все обитатели домов были биологически связаны.

мтДНК это также подтверждает

Хотя долгое время считалось, что останки взрослых и детей, погребённых в полах домов, были родственниками, причём подростки были детьми взрослых и внуками пожилых людей, и все они функционировали как социально-бытовая единица. Однако разнообразие рациона питания в домашних хозяйствах, в сочетании с анализом фенотипических вариаций зубов, указывает на то, что социальная организация, вероятно, не была основана на родстве. А также низкая фенотипическая изменчивость зубов у мужчин, в отличие от женщин, свидетельствует о вероятности патрилокального проживания после брака, что указывает на миграцию женщин между поселениями.

Физические нагрузки, связанные с доступом к ресурсам

Результаты исследований показывают, что по мере роста поселения, жителям Чатал-Хююк приходилось преодолевать всё большие расстояния, чтобы пасти скот, выращивать зерно и доставать древесину. Кроме того, данные предполагают участие детей в мероприятиях, связанных с трудом. Они указывают на увеличение механических нагрузок на скелет и продолжительности пути, которые преодолевали как дети, так и взрослые при сравнении раннего, среднего и позднего периодов. Растущая мобильность свидетельствует об изменении образа жизни в ответ на возросшие потребности в передвижении, необходимые для доступа к продовольствию и другим ресурсам. Подразумевая расширение географического ареала для выпаса скота. Биогеохимические данные также свидетельствуют об истощении ресурсов, всё дальше и дальше от Чатал-Хююк со временем.

Здоровье

Переход к земледелию и растущая зависимость от него в течение голоцена повлекли очевидные последствия для здоровья людей во всём мире. Непосредственная близость людей к одомашненным животным и человеческим отходам, а также недостаток питательных веществ в рационах на основе растительных углеводов, создавали проблемы для нормального роста и развития людей. Оценка состояния здоровья, основанная на росте и развитии зубов, а также скелета, соответствует данным и других археологических условий, демонстрирующих умеренную нестабильность роста в ответ на физиологический стресс. Дети в позднем периоде Чатал-Хююк имеют меньший размер скелета по возрасту, чем в средний период, и этот фактор может отражать негативные условия жизни, в частности, недостаток ресурсов. Тем не менее для всех подростков как с дефектами, так и без них, не наблюдается каких-либо серьёзных отклонений роста и пропорций, в течение всей истории сообщества.

Также глобальные биоархеологические данные показывают тенденцию к повышенной распространённости костных заболеваний в популяциях земледельцев по сравнению с популяциями охотников-собирателей. Это свидетельствует о том, что большинство поражений является результатом инфекций, вызванных локализованными патогенными бактериями. Ранее, учитывая относительно малый размер социальных групп и небольшие временные поселения вплоть до позднего плейстоцена или раннего голоцена, маловероятно, что передача патогенов от человека к человеку была бы непрерывной. А появление густонаселённых оседлых сообществ, характеризующихся постоянным круглогодичным проживанием, скученностью населения, минимальной санитарией и скудным углеводным рационом, создаёт идеальные условия для эволюции, адаптации и передачи патогенных микроорганизмов от человека к человеку.

Анализ гигиены полости рта демонстрирует повышенный уровень кариеса зубов, вследствие побочных продуктов, образующихся в результате бактериального брожения пищевых углеводов (крахмалов и сахаров), что сигнализирует о явной приверженности к производству и потреблению зерновых культур большинством жителей. У взрослых женщин кариес встречался чаще:

в раннем периоде 10,5%; в среднем 12,9%; и в позднем 10,4%.

А у взрослых мужчин:

в раннем 9,7%; в среднем 10,0%; и в позднем периоде 11,0%.

Что свидетельствует о немного большем потреблении одомашненных продуктов женщинами в течение жизни чем мужчинами. Это также соответствует модели увеличения распространённости кариозных зубов в сельскохозяйственных популяциях во всём мире. Общая картина здоровья, условий жизни и поведения в Чатал-Хююк и других неолитических районах Западной и Восточной Азии во многих отношениях схожа с той, которая наблюдалась позже во время зарождения и развития земледелия в Европе, а также в Северной и Южной Америке.

Оценка насилия в межличностных конфликтах

Анализ черепно-мозговых травм из археологических контекстов даёт возможность проверить гипотезу о том, что жизнь в многолюдных, оседлых сообществах способствует конфликтам с применением силы. В течение неолита Анатолии и Юго-Западной Азии, как правило, социальные обстоятельства межличностного насилия были весьма изменчивы. Потенциальные провоцирующие факторы насилия и общие контексты его присутствия включают растущую внутриобщинную и межобщинную конкуренцию за ресурсы, перенаселение, социальный или психологический стресс и другие обстоятельства.

При анализе останков было выявлено много доказательств насилия в Чатал-Хююк. Из 93 проанализированных черепов, у 25 были отмечены залеченные вдавленные переломы костей черепа. А у 12% травмы были получены повторно, до 5 в течение определённого периода времени. Их морфология позволяет предположить, что они были вызваны ударами по голове твёрдыми, круглыми предметами. Найденные затвердевшие комки глины идеально подходят для этих травм.

При этом у женщин травмы встречались чуть чаще, 13 случаев против 10 у мужчин, когда пол был чётко определён. Наиболее часто повторяющиеся травмы получали взрослые женщины. Эти травмы были нанесены либо сверху, либо сзади, когда жертвы не смотрели в сторону нападавших. Хронологически частота черепно-мозговых травм согласуется с гипотезой об увеличении межличностного насилия в среднем периоде за счёт изменения численности и плотности населения. Подобные связи, с травмами и демографией, были обнаружены и на других археологических участках. В целом связь между социальными обстоятельствами и межличностным насилием является убедительной, особенно в густонаселённых районах и в сообществах, где люди были заняты относительно высокоинтенсивным сельским хозяйством.

Выводы

Исследование человеческих останков из неолитического поселения Чатал-Хююк способствует лучшему пониманию образа жизни и поведения в древних обществах, особенно в тех, которые перешли к земледелию. Этот переход изменил как образ жизни людей, так и внёс фундаментальные перемены в питание, демографию и состояние здоровья. Однако важно отметить, что наблюдения, сделанные в Чатал-Хююк, позволяют рассматривать проблемы здравоохранения, характерные и для многих современных сообществ, где чрезмерная зависимость от ограниченного ассортимента продуктов питания (особенно углеводов), повышенное воздействие патогенов, происхождение и быстрая эволюция новых патогенов, а также беспрецедентное расширение населения, вызывают увеличение заболеваемости и смертности. Чатал-Хююк продемонстрировал факторы, которые способствуют прекращению роста и развития популяций, повышению уровня заболеваемости и межличностных конфликтов, а также снижению качества жизни при демографическом росте.

В общем, 9 тыс. лет прошло, а проблемы всё те же.

Создано на основе статьи: Bioarchaeology of Neolithic Çatalhöyük reveals fundamental transitions in health, mobility, and lifestyle in early farmers. Clark Spencer Larsena, Christopher J. Knüselb, Scott D. Haddowc, Marin A. Pilloudd, Marco Milellae,f, Joshua W. Sadvarig, Jessica Pearsonh, Christopher B. Ruffi, Evan M. Garofaloj, Emmy Bocaegek, Barbara J. Betza, Irene Dorib,l, and Bonnie Glencross doi.org/10.1073/pnas.1904345116

Северо-Восточная Сибирь или современный Дальний Восток России, представляет собой одну из самых удалённых и экстремальных сред обитания, колонизированных людьми в эпоху плейстоцена ещё 40 тыс. лет назад. Простираясь от полуострова Таймыр на западе до Тихого океана на востоке и на север от границы между Китаем и Россией до Северного Ледовитого океана, этот регион в настоящее время является домом для различных этнолингвистических групп. Недавние генетические исследования коренных народов этого региона выявили сложные структуры формирования населения в древности, которые, как утверждается, произошли в основном в течение последних 10 тыс. лет. Но какие популяции там жили до этого?

Одни из самых ранних и наиболее надёжные археологические свидетельства о заселении северного региона людьми получены из богатой на артефакты Янской стоянки, в Арктике (около 71 градуса северной широты) на реке Яна, Усть-Янского улуса Якутии, которая датирована по двум молочным зубам в 31600 лет до 1950 г.

В пределах Янской стоянки были обнаружены украшения, костяные, бивневые и каменные орудия, напоминающие технологии, верхнего палеолита Евразии и Южной Сибири, но без сходства с другими культурами Сибири. Ещё до последнего ледникового максимума, датирующегося около 19—23 тысяч лет назад, янская археологическая культура, описанная на реке Яна, исчезла из Северо-Восточной Сибири.

каменные инструменты Янской стоянки

Возможно, люди переместились в своеобразные рефугиумы или участки, где они смогли пережить неблагоприятный период, и вновь расселиться во время потепления. На смену янской культуре пришла особая микропластинчатая технология, которая распространялась во времени на север и восток из Приамурья, но не достигала Чукотки и не пересекала Берингов пролив или Берингию до конца плейстоцена, намного позже первоначального заселения Америки.

Изменения в материальной культуре Северо-Восточной Сибири продолжались и в позднем голоцене, но остаётся спорным, представляют ли эти последовательные смены культур и технологическую эволюцию на местах, или миграцию отдельных групп людей. В последнем случае неясно, как эти группы могли быть связаны друг с другом, с современными популяциями Сибири или с коренными американцами, чьи предки могли жить в этом регионе (или по крайней мере пересекали его по пути в Берингию). Чтобы изучить эти вопросы, группа учёных проанализировала 34 недавно восстановленных древних генома, датируемых от 31 000 до 600 лет назад.

Народы верхнего палеолита Янской стоянки (древние северные сибиряки)

Двое индивидуумов мужского пола Янской стоянки несли митохондриальную гаплогруппу U, преобладающую среди древних западно-евразийских охотников-собирателей, и Y—хромосомную гаплогруппу P1, которая является предковой для гаплогрупп Q и R, а они, в свою очередь, широко распространены среди современных коренных американцев и евразийцев, соответственно. Эти люди не были родственниками, что может говорить об отсутствии признаков инбридинга, который имел место в сокращающейся популяции неандертальцев, но также отсутствовал у сунгирцев в центре Русской равнины 34 тыс. лет назад. Эффективный размер северной популяции составлял до 500 человек.

Генетическая кластеризация жителей Янской стоянки демонстрирует широкое сходство с современными популяциями в Северной Евразии и Америке. Это контрастирует с другими ранними евразийцами верхнего палеолита, такими как сунгирцы и тяньяньцы, которые разделяют схожее количество генетического дрейфа с современными популяциями, географически более ограниченными западной Евразией и Восточной Азией соответственно. Несмотря на свое крайнее географическое положение, представители Янской стоянки генетически ближе к западным евразийцам — таким, как сунгирцы, хотя тесты на симметрию не подтверждают древовидные отношения между янцами, древними западными евразийцами (сунгирцами) и восточноазиатами (тяньюаньцами).

Демографическое моделирование высокого охвата показывает, что жителей Янской стоянки можно представить, как древних западных евразийцев с вкладом около 29% от ранних восточноазиатов, который имел место около 39 тыс. лет назад, когда предки обитателей Янской стоянки "разошлись" с западными группами населения палеолита. Эти сложные взаимоотношения между ранними евразийскими группами также поддерживаются наличием восточноазиатского происхождения и митохондриальной гаплогруппы М в Западной Европе около 35 тыс. лет назад. Не обошлось и без 2% вклада неандертальцев, только на более длинных участках генома, чем у современных людей, как собственно и у других евразийцев верхнего палеолита.

Раньше предками северных евразийцев считали представителей стоянки Мальта в Прибайкалье, по данным анализа ДНК мальчика, возрастом 24 тыс. лет, от этой популяции американские индейцы получили до 40% своей ДНК. Однако новый анализ показывает, что представитель стоянки Мальта может быть описан как потомок древних жителей Янской стоянки с незначительным вкладом от ранней евразийской линии, которая родственно связана с позднепалеолитическими охотниками-собирателями Кавказа. А это указывает на то, что около 31-32 тыс. лет назад, популяции, генетически связанные с жителями Янской стоянки, были распространены по всему Дальнему Востоку. Эту популяцию исследователи считают первой волной заселения и условно обозначили как древние северные сибиряки.

Древние палеосибиряки и коренные американцы

После Янской стоянки, археологические памятники в Северо-Восточной Сибири отсутствуют. Территория была повторно заселена в более позднее время, около 20 тыс. лет назад, когда участки, сохраняющие очень отличительную от янской технологию изготовления каменных инструментов, становятся широко распространёнными. Этот разрыв в археологической последовательности является критическим, так как именно в промежуточный период между этими заселениями возникла популяция, которая является предковой для коренных американцев, хотя геномы от людей этого возраста до сих пор не были восстановлены в Северо-Восточной Сибири. Исследователи считают, что представитель стоянки Дуванный Яр — Колыма1, датированный около 9800 лет, представляет собой первый крупный генетический сдвиг в регионе. А его родословная сформировалась, примерно после 30 тыс. лет назад; её исследователи и назвали «Древней палеосибирской». Представитель Дуванного Яра имел гаплогруппу мтДНК G1b и гаплогруппу Y-хромосомы Q1a1b, что демонстрирует близкое сродство между древними палеосибиряками и современными ительменами, коряками, чукчами и коренными американцами.

Графическое моделирование примесей показывает, что человек Колыма1, представляет собой смесь восточноазиатов (до 75%) и населения родственного представителям Янской стоянки. Эта модель схожа с происхождением коренных американцев, с той лишь разницей, что у американцев меньше вклад от восточноазиатов, около 63%. Но как и у палеосибиряков, так и коренных американцев, предки более тесно связаны с Мальтой, чем с представителями Янской стоянки. Поэтому древние северные сибиряки не являются прямыми предками палеосибиряков и коренных американцев. Более комплексная оценка с участием древних палеосибиряков (Колыма1) и коренных американцев, представленных либо древними берингийцами, как представители реки Восходящего Солнца на Аляске, либо современными коренными американцами каритиана, показала, что их предки отделились от древних восточноазиатов, представленных особями хань (китайцы), примерно 30 тыс. лет назад. А палеосибиряки и коренные американцы (или берингийцы), разделились, примерно от 21 до 28 тыс. лет назад. Исследователи предполагают, что древние палеосибиряки и берингийцы, почти одновременно получили поток генов от древних северных сибиряков, связанных с Янской стоянкой. Представители Дуванного Яра получили около 16,6% этого потока генов, а берингийцы - 18,3%. Таким образом, индивид Колыма1 представляет собой наиболее близкого родственника к коренному населению Северо-Восточной Сибири, насколько это известно на сегодняшний день.

Роль климата в миграционных процессах

Изменения климатических условий обычно выдвигаются в качестве основных причин для движения населения плейстоцена. Для дальнейшего исследования этой гипотезы было использовано палеоклиматическое моделирование для определения регионов Сибири, пригодных для заселения людьми в интервале от 48 до 12 тыс. лет назад. Когда люди населяли Янскую стоянку, большой участок арктического побережья Северо-Восточной Сибири был пригоден для заселения людьми.

Условия в регионе стали более суровыми во время последнего ледникового максимума, что согласуется с отсутствием там археологических памятников того времени. Однако модели предполагают существование рефугиума в Южной Берингии в это время. Таким образом, вероятный сценарий для потока генов во время формирования генофондов ранних индейцев и древних палеосибиряков, возможно, включал ранние группы, связанные с древними северными сибиряками, занимавшими южную часть Берингии во время последнего ледникового максимума и впоследствии смешавшимися с восточноазиатскими народами, которые мигрировали на север к концу ледникового максимума. Этот сценарий также соответствует расхождению древних берингийцев с коренными американцами в восточной части Берингии, а не в Сибири, что подтверждается генетическими данными.

В качестве альтернативы, более близкое сродство как представителя стоянки Дуванный Яр — Колыма1, так и коренных американцев к мальчику со стоянки Мальта, а не к людям Янской стоянки, может указывать на более юго-западное расположение территории для смешивания и расширения на север этих людей, как район озера Байкал после ледникового максимума. Этот сценарий подтверждается археологическими свидетельствами движения на юг во время ледникового максимума. Однако генетическая изоляция, наблюдаемая между азиатами и предками коренных американцев после 23 тыс. лет назад, потребовала бы сохранения структурированной популяции во время ледникового максимума. А это, в свою очередь, подразумевает, что древние палеосибиряки и коренные американцы занимали разные рефугиумы. Несмотря на некоторую неопределённость, результаты подтверждают существенную роль климата для основной движущей силы в истории населения Северной Евразии.

Голоценовые преобразования по всей Сибири и Берингии

Также геномные данные позволяют глубже понять время происхождение народов, участвовавших в более позднем потоке генов во время голоцена, через Берингово море. Представитель культуры саккак из Гренландии, датированный около 4 тыс. лет и представляющий палеоэскимосские кластеры с представителем Колыма1, имел близкое родство с восточноазиатами.

При этом у него не было большого генетического родства с современными этническими группами Гренландии. Моделируя представителя саккак как смесь древних палеосибиряков и восточноазиатов, представленных жителями Дуванного Яра — Колыма1 и пещеры Чёртовы Ворота, в 12 км от Дальнегорска в Приморском крае, получается, что у древнего представителя Гренландии около 20% восточноазиатских предков. Инуиты из самых восточных поселений России, как Эквен и Уэлен датируемые 1600—2700 лет, тесно связаны с современными инуитами. Их можно смоделировать как смесь 69% древних палеосибиряков (Колыма1) и 31% предков коренных американцев, представленных палеоиндейцами, такими как младенец Анзик-1 из штата Монтана (США), популяция которого связанна с культурой кловис. Хотя она была не первой культурой на континенте. Тем самым документируется «обратный» поток генов из северо-запада Северной Америки в Северо-Восточную Сибирь через Берингово море, что согласуется и с лингвистическими данными об обратной миграции в Сибирь населения, говорящего на эскимосско-алеутских языках. Это произошло, возможно, ещё около 5 тыс. лет назад, но уже после затопления Берингийской суши. Также было исследовано генетическое сродство между североамериканскими популяциями, говорящими на языках на-дене́ (или атабаскско-эякско-тлинкитских языках), и сибирскими популяциями, которое ранее предполагалось связать либо с потоком генов из палеоэскимосского источника, либо от неизвестной исходной популяцией, которая была более тесно связана с коряками. В результате было обнаружено, что индивид Колыма1 является лучшим представителем для этой исходной популяции, чем индивид саккак из Гренландии.

А это даёт дополнительные доказательства против генетического вклада миграции палеоэскимосов (Саккак) в современных носителей языков на-дене́. После многочисленных моделей, оценочные пропорции смеси показывают, что древнее палеосибирское население, связанное с представителями стоянки Дуванный Яр — Колыма1, было распространено в других сибирских регионах вплоть до раннего бронзового века. Но с тех пор их место обитания ограничивалось лишь северо-востоком Сибири. Примером этого может служить представитель Ольской стоянки Магаданской области, датируемый в 3 тыс. лет, который очень похож на современных коряков и ительменов. Используя современных представителей неосибиряков в демографической модели, исследователи нашли свидетельства расхождения их с восточноазиатами примерно 20 тыс. лет назад, при этом только около 4% древнего палеосибирского генного потока было получено около 13 тыс. лет назад.

Таким образом, данные свидетельствуют о второй крупной смене населения в Северо-Восточной Сибири, в которой неосибиряки, расширяющиеся на север, в значительной степени заменили древних палеосибиряков. Заметным исключением являются кеты, изолированная популяция, говорящая на исчезающих енисейских языках, они несут около 40% древней палеосибирской родословной и развивались параллельно неосибирякам. Эти выводы согласуются с предполагаемой лингвистической связью между кетами, говорящими на енисейских языках и атабасками Аляски, говорящими на языках на-дене, вероятно, благодаря общему палеосибирскому происхождению, поскольку популяция палеосибиряков была довольно распространена по всей Северной Евразии до экспансии неосибирских народов. Дальнейшие эпизоды генных потоков с заменами популяций довольно сложны. Примечательный пример демонстрируют популяции в районе озера Байкал, где геномы из многослойной стоянки Усть-Белая (Южное Приангарье) и соседних мест неолита и бронзового века, показывают последовательную смену трёх генетически различных предков в течение примерно 6000-летнего периода.

Самые ранние особи имеют преимущественно восточноазиатское происхождение из пещеры Чёртовы Ворота, с последующим возрождением, до 50%, древней палеосибирской родословной в раннем бронзовом веке, с влиянием западноевразийских степных предков, связанных с афанасьевской культурой, около 10% родословной. Это согласуется с предыдущими сообщениями о потоке генов из неизвестного источника, связанного с северной Евразией, в охотников-собирателей района озера Байкал. Результаты предполагают расширение на юг древних палеосибиряков в качестве возможного источника. Это согласуется с заменой Y-хромосомной гаплогруппы, известной в Прибайкалье, от преимущественно гаплогруппы N в неолите до гаплогруппы Q в раннем бронзовом веке. А самый последний индивид стоянки Усть-Белая, возрастом около 600 лет, был похож на неосибиряков из Северо-Восточной Сибири, демонстрируя масштабы расселения неосибиряков в недавнем прошлом. Большинство популяций неосибиряков можно смоделировать как преимущественно восточноазиатские, с различной долей западноевразийских степных предков. Наибольшая доля этих степных предков наблюдается среди алтайских популяций как в современном, так и в более раннем археологическом контексте бронзового и железного веков. В целом эти данные свидетельствуют о значительном перемещении и смешении населения по всей Южной и Восточной Сибири в течение голоцена, в котором группы рассеялись в нескольких направлениях, но без чётких свидетельств массового замещения населения, наблюдавшегося ранее в плейстоцене.

Помимо этого, заметная пространственная структура родового палеосибирского и восточноазиатского происхождения в современных популяциях позволяет предположить, что древнее палеосибирское происхождение было когда-то широко распространено, вероятно, до Уральских гор. На западной окраине северной Евразии генетические данные и данные изотопного анализа, полученные от древних особей на участке Леванлухта на юге Финляндии, свидетельствуют о наличии там сибирского саамского предка в позднем голоцене около 1,5 тыс. лет назад. Но этот родовой компонент в настоящее время ограничен северными окраинами региона, что отражает закономерности, которые наблюдаются для древней палеосибирской родословной в Северо-Восточной Сибири. Саамов также оттеснили далеко на север люди со скандинавским и уральским происхождением, как и неосибиряки палеосибиряков. Однако, хотя древние саамы имеют происхождение из восточного источника, исследователи полагают, что они лучше моделируются с восточноазиатами, чем с древними палеосибиряками, а это предполагает, что влияние древних палеосибиряков, вероятно, не распространялось за Урал в Западную Евразию. Поток генов в направлении «восток–запад» продолжал формировать генофонд финской популяции в самом недавнем прошлом. В современных саамах наблюдается западноевразийская примесь, а современные финны имеют большее сибирское происхождение, чем древний индивид из Леванлухты, который может представлять скандинавский компонент в генофонде двойного происхождения финнов, а именно уральский и скандинавский.

Выводы

В совокупности результаты показывают, что история населения Северо-Восточной Сибири гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Она включала в себя как минимум три основные волны миграций с последующими крупномасштабными заменами населения в течение позднего плейстоцена и раннего голоцена с менее масштабными потоками населения с того времени. Первыми регион заселили ныне вымершие представители древних северных сибиряков, которые представлены жителями Янской стоянки. А они, в свою очередь, отделились от западных евразийцев примерно 39-38 тыс. лет назад, вскоре после разделения древнего евразийского населения на западных евразийцев и восточных азиатов, около 43 тыс. лет назад. А миграции людей чьими предками были восточноазиаты и их смешение с древними северными сибиряками, около 20-18 тыс. лет назад, привело к образованию древних палеосибиряков и коренных американцев. В археологии это отражено распространением технологии каменных орудий с микропластинами, которая сопровождалась сокращением некогда обширной тундростепи (или мамонтовой степи) в конце последнего ледникового максимума. Но и эта группа, в свою очередь, была в значительной степени замещена неосибиряками в среднем голоцене.

Данные по ДНК свидетельствуют о том, что неосибиряки имели родственное происхождение с древними северными сибиряками косвенно - через примесь с древними палеосибирскими группами около 13 тыс. лет назад и, возможно, позже из групп бронзового века из среднеазиатской степи, примерно через 5 тыс. лет.

Но, несмотря на сложную структуру населения на протяжении последних 40 тыс. лет, первые жители Северо-Восточной Сибири, представленные обитателями Янской стоянки, не были прямыми предками ни коренных американцев, ни современных жителей региона, хотя их генетическое наследие можно наблюдать в древних и современных геномах по всей Америке и Северной Евразии. Также древние северные сибиряки известны из нескольких других источников, как представители Мальты и Афонтовой Горы, и они являются потомками одной из ранних популяций анатомически современных людей в Евразии. Помимо этого, важно отметить, что это наследие древних палеосибиряков в Северной и Южной Америке, подразумевает, что бо́льшая часть генетических предков коренных американцев, вероятно, произошла в Северо-Восточной Сибири, а не в южной или центральной Сибири, как это было смоделировано из современных наборов ДНК. А неосибиряки, занимавшие бо́льшую часть ареала, представляют собой более современное население, возникшее южнее. Подобные процессы, с замещением населения, вероятно, имели место и в других частях Северного полушария.

Особую благодарность, в коррекции текста, хотелось бы выразить доктору географических наук, ведущему научному сотруднику Института геологии и минералогии СО РАН (Новосибирск), Ярославу Всеволодовичу Кузьмину.

Создано на основе статьи: The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene. Martin Sikora, Vladimir V. Pitulko, Eske Willerslev DOI. org /10.1038/s41586-019-1279-z Графика: biorxiv. org /content/10.1101/448829v1

До настоящего времени древнюю ДНК извлекали из биологических останков древних людей, включая кости, мумифицированную ткань и волосы. А также из остатков жевательного табака, частей курительных трубок и копролитов или окаменелых экскрементов. Даже в образцах почвы была обнаружена и обработана древняя ДНК, но пока только для определения присутствия видов людей. И вот в статье, опубликованной 15 мая, исследователи сообщили об извлечении ДНК из пережеванной берестовой смолы, которую древние охотники и собиратели использовали в качестве клеящего вещества при изготовлении инструментов. Смола была обнаружена в глубоких шурфах, ещё в 90-х годах прошлого века в пределах мезолитической стоянки древнего человека Хасеби-Клев на западе Швеции, возрастом 9880-9540 лет. Но тогда о подобном анализе даже не помышляли.

Примеры использования жителями Евразии природных клеящих и герметизирующих веществ известны ещё со среднего палеолита. Это также были смолы различных хвойных деревьев, природный битум, натуральный каучук, а также смолы некоторых видов трав рода триодии и из других источников. Однако их способность сохранять древнюю ДНК еще предстоит проверить.

Обычно скелетные останки людей, из которых можно извлечь ДНК, находят в погребениях, что, впрочем, не удивительно, но такой контекст больше подходит для изучения ритуальных практик, а не жизни древних обществ. Особенно когда захоронения не содержат артефактов, связанных с бытом представителей этих обществ. И наоборот, каменные инструменты и другие артефакты, которые находят чаще чем останки людей, не содержат прямых данных о тех, кто их создал. Поэтому генетические данные полученные непосредственно из остатков материальной культуры, могут предоставить интересную информацию. В случае с жеванной смолой в окружении каменных инструментов, можно определить кем были эти люди и откуда они пришли в Скандинавию. Потому как по предыдущим данным регион был заселён в конце последнего ледникового периода с юга, около 11500 лет назад и с северо-востока, около 10300 лет назад.

А сами скандинавские охотники-собиратели представляют собой уже смесь западных и восточных охотников и собирателей. Также эти миграции связывают с отличиями в технологии изготовления каменных инструментов. Представители последней миграции применяли отжимную технику скола, известную в предыдущие века на Восточно-Европейской равнине, а также в Карелии и Финляндии. Эта технология быстро распространялась в Скандинавии по северо-восточному маршруту. В предыдущих исследованиях ДНК скандинавских охотников и собирателей не была напрямую связан с технологией производства каменных инструментов.

И вот в новой работе исследователи предлагают анализ каменных инструментов в комплексе с древней человеческой ДНК непосредственно из остатков мезолитической материальной культуры, а именно из пережеванной смолы берёзы. На одном из образцов идентифицированы отпечатки зубов подростка в возрасте 12–14 лет. А в конечном итоге из смолы, обнаруженной вместе с каменными инструментами, отходами их производства и другими кусочками смолы, были получены генетические данные от трёх человек, датированных от 10040 до 9610 лет. При этом анализ каменного материала показал, что восточная инструментальная технология использовалась уже на ранней стадии заселения участка.

ДНК

Митохондриальные геномы всех трех индивидуумов, двух мужчин и женщины, принадлежат к гаплогруппе U5a2d, что согласуется с ранее опубликованными результатами для древних особей из Скандинавии.

При этом гаплогруппа U5a наиболее распространена у скандинавских охотников и собирателей. Из предыдущих исследований 16-и человек, у семи была обнаружена эта гаплогруппа, а остальные принадлежали к гаплогруппам U2 и U4.

Все исследованные индивидуумы имеют относительный высокий уровень аллелей в группе скандинавских охотников и собирателей, что в принципе и следовало ожидать, но проверить надо было. Далее исследователи географически разделили скандинавских охотников и собирателей на две группы, A и B. В группу A вошли древние геномы из современной Норвегии, а в группу B из Швеции. В результате чего древние люди из Норвегии продемонстрировали более тесную связь с восточно-европейскими охотниками и собирателями, а представители из Швеции с западными. При этом оставаясь в пределах скандинавских.

Анализ инструментов

Технологический анализ показывает, что каменные артефакты на участке раскопок демонстрируют явную связь с восточной отжимной техникой скола как это и зафиксировано на большом количестве участков в северной и западной Скандинавии, восточной Фенноскандии и на Восточно-Европейской равнине. При этом не было обнаружено артефактов, указывающих на предшествующую технологию раннего мезолита или их технологические комбинации. Сам же участок, по-видимому, представлял собой производственную площадку, на которую транспортировалось каменное сырьё в его более или менее необработанном состоянии, где затем уже производилась начальная подготовка нуклеусов к последующей доработке и эксплуатации. Кроме того, на месте производилось некоторое стандартизированное изготовление и переоснащение лезвий.

Пластины были изготовлены серийно из единой платформы, конусовидных нуклеусов с гранеными и гладкими площадками. Морфометрический анализ показывает производство постоянного ассортимента заготовок лезвий, что, в свою очередь, позволяло изготавливать стандартизированные инструменты, такие как заостренные наконечники, тонкие копьевидные микролиты, а также лезвия с боковой ретушью на одном или обоих краях. Последние, вероятно, использовались в качестве вставок в щелевых инструментах, которые крепились при помощи берестяной смолы.

Костяной наконечник с остатками смолы, обнаруженный на месте раскопок, показывает, что смола была частью производства инструментов на участке, а фрагменты щелевых наконечников, датированные тем же периодом, были найдены поблизости.

Выводы

Результаты исследования расширяют доступные источники геномных данных и позволяют рассматривать их в сочетании с различными жизненными ситуациями, что даёт уже больше информации о жизни и миграциях древних людей чем погребальный контекст. Но самым интересным оказалось то, что люди из этого исследования оказались ближе к западным охотникам-собирателям, однако при этом они применяли восточную отжимную технику скола. А это уже ставит под сомнение ранее предложенную связь между восточной технологией и генетикой. Поэтому исследователи предполагают либо раннюю культурную передачу, либо более сложный ход событий, включающих как не связанные, так и взаимозависимые культурные и генетические примеси. Комбинируя геномные данные и контекст археологического участка, можно по-новому взглянуть на мезолитическое общество и его социальную организацию. Учитывая тот факт, что кусочки смолы жевали и женщины, и мужчины, включая подростков, можно предположить, что в производстве инструментов принимали участие все члены общества. Но малое количество данных пока не позволяет в полной мере судить о социальной организации древнего населения Скандинавии.

В будущем, исследователи ожидают, что смолы могут стать источником информации об окружающей среде, экологии и микробиоме ротовой полости доисторических популяций.

Создано на основе статьи:

Ancient DNA from mastics solidifies connection between material culture and genetics of mesolithic hunter–gatherers in Scandinavia.

Natalija Kashuba, Emrah Kırdök, Hege Damlien, Mikael A. Manninen, Bengt Nordqvist, Per Persson & Anders Götherström DOI:doi. org/10.1038/s42003-019-0399-1

Внимание! Видео 34 минуты.

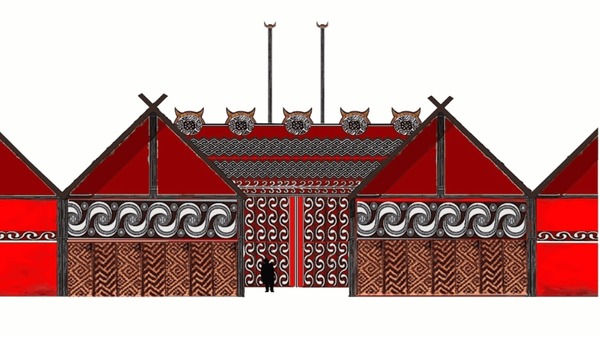

Общие сведенияЭто довольно интересная археологическая культура Восточной Европы от неолита до меднокаменного века. Со множеством современных легенд мифов и фальсификаций. Кукутень-трипольская культура процветала на территории современной Молдавии, северо-восточной Румынии, а также в Западной, Центральной и Южной Украине, простираясь от Карпатских гор до Приднестровья и Приднепровья, охватывая площадь 350 тыс. км2, диаметром около 500 км примерно от Киева на северо-востоке до Брашова на юго-западе, преимущественно в лесостепной полосе. Как называли себя кукутень–трипольцы «при жизни», неизвестно, но в статье буду совмещать два названия, хотя первоначально культура была названа по названию села Кукутень в Румынии, а уже потом чешский археолог-любитель Хвойка (эмигрировавший в Российскую империю) открыл поселение в Киеве и позже у села Триполье.Большинство поселений кукутень-триполья состояли из небольших населённых пунктов высокой плотности, на расстоянии 3–4 км друг от друга, сосредоточенных в основном в долинах рек Сирет, Прут и Днестр. Во время фазы среднего триполья (ок. 4000–3500 гг. до н. э.) население, относящееся к культуре, построило крупнейшие поселения того периода в Европе, некоторые из них содержали до 3000 построек с населением до 20 тыс. человек и более, а по некоторым данным, и до 46 тыс.

Одним из наиболее заметных аспектов этой культуры было периодическое разрушение своих поселений, причём продолжительность жизни каждого поселения составляла примерно 60–80 лет. Цели и причины сжигания этих поселений являются предметом дискуссий среди учёных, но одной из причин могло быть истощение земли. Некоторые из поселений были реконструированы несколько раз над более ранними уровнями, сохраняя форму и ориентацию старых зданий. В коммуне Подури в Румынии, было зафиксировано 13 уровней, построенных друг над другом в течение многих лет.

Периодизация

По датировке керамики, кукутень–трипольская культура существовала с 5450 по 2700 год. до н. э. А по одной из последних интерпретаций, кукутень-трипольская культура делится на ранний – от 4800 до 4000 гг. до н. э., средний – от 4000 до 3500 г. до н. э., и поздний период – от 3500 до 3000 г. до н. э. На раннем этапе культуры её корни можно обнаружить в культурах старчево, в подунавье и в среднедунайской культуре винча, с дополнительным влиянием буго-днестровской. В 5-м тысячелетии до нашей эры, также отмечено влияние культуры линейно-ленточной керамики с севера и культуры Боян-марица с юга. В течение пятого тысячелетия кукутень–трипольская культура распространилась со своей «прародины» в долинах рек Сирет и Прут, в бассейны и равнины Днепра и Южного Буга. На раннем этапе орудия труда были преимущественно каменными, медные изделия редки, в основном браслеты, кольца и крючки, за исключением Карбунского клада из Молдавии и то, скорее всего, не местного изготовления.

Ранний период

Жители занимались животноводством, сельским хозяйством, рыболовством и собирательством. Выращивали пшеницу, рожь и горох. Инструменты включали плуги из оленьих рогов, камня, кости и заострённых палок. Урожай собирали косами из кремневых лезвий. Зерно перемалывали в муку с помощью каменных жерновов. Женщины занимались гончарным, текстильным и швейным производством и играли ведущую роль в общественной жизни. Мужчины охотились, пасли скот, изготавливали костяные и каменные орудия. Крупный рогатый скот имел важное значение, причём свиньи, овцы и козы играли меньшую роль. Вопрос одомашнивания лошадей на ранних стадиях ещё открыт. То, что они были приручены и одомашнены не спорят, вопрос лишь в датах приручения, потому как изначально люди на них охотились. Как останки, так и художественные изображения лошадей были обнаружены на участках кукутень-триполья, но неясно, были ли эти останки дикими или одомашненными. Прямые доказательства остаются неубедительными. С другой стороны, остеометрические данные указывают на то, что быки, волы и лошади использовались представителями культуры как тягловые животные, но позже.Некоторые исследователи считают, что кукутень–трипольская культура использовала колёса с повозками. Однако были найдены только миниатюрные модели животных и чашки на 4 колесах, и они датируются первой половиной четвёртого тысячелетия до нашей эры. Такие модели часто считаются детскими игрушками. Тем не менее они передают идею о том, что объекты можно тянуть на колёсах. Но до сих пор нет убедительных доказательств использования реальных повозок с колёсами. К примеру, если сейчас создать проект или модель современного города, по последнему слову науки и техники с сетью подземных транспортных развязок, электромобилями и скоростными поездами на магнитной подушке то это не будет значить, что такой город существовал с момента создания проекта. Не факт, что он вообще будет когда-либо построен в обозримом будущем. Хотя люди уже знают как. Так и с повозками, знать-то знали, но может, не было необходимости или реализовать было ещё трудно. Но при этом никто не отрицает, что повозки могли использоваться, а деревянные конструкции попросту не сохранились.

Средний период