Популяционная генетика послеледниковой Евразии.

2 поста

Из предыдущих исследований известно, что район озера Байкал был заселен анатомически современными людьми начиная с верхнего палеолита и имеет богатые археологические данные. За последние 5 лет исследований древних геномов, было выявлено множество примесей и генетических изменений в этом регионе. Представитель позднепалеолитической стоянки Мальта, возрастом 24 тыс. лет, представляет популяцию, называемую как «древние северные евразийцы (ANE)», которая была широко распространена в Сибири во времена палеолита. При этом сами древние северные евразийцы, являются потомками древних северных сибиряков, представленных обитателями Янской стоянки с незначительным вкладом от ранней евразийской линии, родственной позднепалеолитическим охотникам-собирателям Кавказа. Однако распространение этих древних северных евразийцев способствовало появлению генетического профиля коренных американцев, а также многих современных популяций. А в период раннего неолита родословная связанная с древними северными евразийцами в Прибайкалье была в значительной степени заменена генофондом, относящимся к Северо-Восточной Азии, района пещеры Чёртовы Ворота (NEA), с частичным восстановлением древней североевразийской родословной (ANE) в начале бронзового века.

Сибирские популяции, также были предложены в качестве источника множества волн миграций, в результате которых была заселена Северная и Южная Америка. Первыми были популяции Берингии, сформировавшиеся 20-25 тыс. лет назад. Представительница реки Восходящего Солнца на Аляске (USR1), возрастом 11,5 тыс. лет, была частью одной из берингийских популяций, которая, по оценкам, отделилась от других коренных американцев примерно 23 тыс. лет назад. А за пределами Америки, наиболее близким к первым коренным американцам, до настоящего времени считался представитель стоянки Дуванный Яр — Колыма1, возрастом 9800 лет. Последующие миграции, связанные с палеоэскимосской родословной, представлены, человеком культуры саккак из Гренландии, возрастом 4 тыс. лет, предки которого, отделились от северо-восточных сибирских групп и мигрировали в арктическую Америку около 5-6 тыс. лет назад.

Также интересно, как менялись сибирские популяции во времена переход от неолита к бронзовому веку, потому как этот период примечателен сложными культурными и генетическими изменениями, в том числе и в Прибайкалье.

В новой работе были проанализированы геномы 19 древних людей из 10 археологических памятников района озера Байкал и более западных регионов.

Самый древний человек из исследования, возрастом 14050-13770 лет, представляет верхний палеолит, четыре человека, возрастом 7320-6500 лет, представляют ранний неолит, а 14 человек, возрастом 4830-3570 лет, поздний неолит и ранний бронзовый век.

Новые данные объединили с ранее опубликованными древними и современными геномами. Их анализ и выявил глубоко расходящиеся родословные, которые связывают верхнепалеолитических сибиряков с первыми народами Северной и Южной Америки, и более четко очерчивает сложный переход между популяциями неолита и раннего бронзового века в регионе. Помимо ДНК людей, был проанализирован геном бактерии чумной палочки, которая демонстрирует влияние популяций западноевразийских степей в Прибайкалье начала бронзового века.

Результаты

Структура популяций

На графике анализа главных компонент большая часть проанализированных людей расположилась на клине между древними северными евразийцами Мальты и Афонтовой Горы и популяциями Северо-Восточной Азии (NEA), представленными неолитическими охотниками-собирателями из приморской пещеры Чёртовы Ворота. А представитель верхнего палеолита из Усть-Кяхта Забайкалья расположен вблизи мезолитического представителя Дуванного Яра (Колыма1) и смещен в сторону первых американцев, по сравнению с другими образцами.

Почти все новые образцы группируются с ранее опубликованными группами тех же периодов из этого региона. Однако несколько образцов из группы позднего неолита и бронзового века более значительно отличаются от других. Два человека из Глазковского некрополя были смещены в сторону охотников-собирателей пещеры Чёртовы Ворота и раннего неолита Байкала. Но ещё больше отличался один из 6 представителей участка Качуг, он был значительно смещён в сторону представителей афанасьевской культуры и расположился близко к популяциям окуневской культуры, что предполагает степную примесь, учитывая ещё и то, что он был отклонён от клины между древними североевразийцами Мальты и популяциями Северо-Восточной Азии Чёртовых Ворот.

Также самый отдалённый к западу от Байкала человек из исследования, обнаруженный в конце XIX века у реки Базаиха на правом берегу Енисея в Красноярском крае, был значительно смещен в сторону древних северных евразийцев и расположился между представителями окуневской культуры и образцами Байкала.

Анализ примесей показал, что ранее опубликованные и новые образцы от раннего неолита до бронзового века, принадлежащие к основным байкальским группам, показали генетические профили, состоящие из смеси трех основных компонентов:

1. Древних северных евразийцев, как представители позднепалеолитической стоянки Мальта.

2. Северо-Восточных азиатов Чёртовых Ворот.

3. Центральносибирской родословной, связанной с нганасанами.

Анализ примесей показал схожий результат с анализом главных компонент.

Помимо этого, оценка степени гомозиготности у проанализированных людей Байкала, не показала признаков инбридинга, в отличие от представителя стоянки Дуванный Яр — Колыма1, что указывает на малочисленность популяции древних палеосибиряков.

Кроме того, анализ идентичности по происхождению (IBD) между людьми предполагает тесную связь между древними представителями Усть-Кяхты и Колымы, подтверждая анализы авторов, основанные на данных по всему геному. Анализ идентичности также показал, что описанные жители Прибайкалья имели генетическую близость друг с другом а также с более древними геномами Усть-Кяхты и Колымы.

Связи с неарктическими коренными американцами

Верхнепалеолитический обитатель Усть-Кяхты тесно связанный с более молодым жителем Дуванного яра, невзирая на расстояние около 3400 км продемонстрировал связь с первыми американцами из неарктических регионов и берингийскими популяциями реки Восходящего Солнца на Аляске. При этом оба древних образца включают около 30% происхождения связанного древними северными евразийцами Мальты и Афонтовой Горы.

Используя графическое моделирование, исследователи определили, что представители Усть-Кяхты и Колымы могут быть смоделированы как потомки двух независимых событий примеси между уже смешанными популяциями на линиях, ведущих к северо-восточным азиатам, представленных неолитическими охотниками-собирателями из пещеры Чёртовы Ворота и к коренным американцам, представленных на графике древними жителями реки Восходящего Солнца Аляски, Юго-Западного Онтарио Канады и острова Сан-Николас Калифорнии.

Помимо первой волны людей, мигрировавших в Америку, моделирование примесей позволяет предположить, что родословная, связанная с ранними американцами, была широко распространена в Сибири во времена верхнего палеолита, как минимум от Колымы до Байкала. А множественные генетические контакты людей несущих эту родословную, с популяциями Северо-Восточной Азии привели к образованию различных древнесибирских популяций с различным вкладом от древних северных евразийцев и северо-восточных азиатов.

Изменение генофонда в Прибайкалье между ранним неолитом и бронзовым веком

Популяции байкальского раннего неолита и бронзового века имеют высокую генетическую близость с популяциями Северо-Восточной Азии (NEA) и древними северными евразийцами (ANE). Расчётное время примеси, между которыми колебалось в пределах от 8000 до 5500 лет назад. И этот процесс не был быстрым.

Также результаты подтвердили предыдущий вывод о том, что дополнительный поток генов, связанный с древними северными евразийцами ответственен за генетический сдвиг между популяциями Байкала раннего неолита и бронзового века. В новом исследовании доля этого вклада оценивается от 14,3% в популяции раннего неолита до 22,7% в позднем неолите и бронзовом веке.

Модели количественной оценки доли родословной, связанной с древними северными евразийцами в популяциях Байкала, представителе культуры саккак и у нганасан показывают, что представитель Усть-Кяхты, лучше подходит в качестве источника древних северных евразийцев в популяциях Байкала неолита и бронзового века, чем образец Колыма 1, который лучше подходит на роль источника древних северных евразийцев в популяциях, связанных с культурой саккак Гренландии. Всё это указывает на то, что популяции байкальских охотников-собирателей и нганасан с большей вероятностью сформировались в центральной или южной Сибири, в то время как палеоэскимосская родословная могла возникнуть в Центральной или Северо-Восточной Сибири.

Миграции и примеси в популяции Прибайкалья бронзового века

Один из 6 представителей участка Качуг, возрастом 4142 - 3980 лет, который показал сродство к западноевразийским популяциям, может быть смоделирован как смесь между популяциями Байкала позднего неолита/бронзового века и множеством западных степных популяций бронзового века, при этом вклад предков из степи варьируется от 42% до 48%. Авторы работы полагают, что наиболее вероятным кандидатом для источника степной примеси является афанасьевская культура, связанная с миграцией представителей ямной культуры в Алтае-Саянский регион.

Также два человека раннего бронзового века из Глазково, демонстрируют более низкий уровень примеси древних северных евразийцев, около 10%, которые в модели представлены образцом Афонтова гора-3.

Помимо этого, эти два древних «глазковца» имели гаплогруппу Y-хромосомы C2b1, которая была преобладающей у ранненеолитических жителей Байкала, в то время как другие представители популяции позднего неолита/бронзового века имели исключительно гаплогруппу Q1a.

Это может указывать, либо на реликтовую популяцию сохранившую генетический профиль с раннего неолита, либо на мигрантов с большей долей древней североевразийской родословной. Последнее предположение частично подтверждается анализом соотношения стабильных изотопов стронция. У одного из вышеописанных глазковцев, это соотношение указывает на то, что как минимум до 7 лет этот человек жил за пределами Ангары, в отличие от десяти других представителей Прибайкалья этого периода. Основываясь на доступных данных, регион из которого этот человек мог прийти расположен, к югу или востоку от озера Байкал. Однако второй человек из Глазковского комплекса, несмотря на генетическое сходство с прибывшим в район Ангары человеком, либо там родился, либо прибыл туда до 7 лет, т.е. до формирования второго моляра. Также не стоит исключать и миграцию из мест со схожим изотопным соотношением.

Выявление бактерии чумной палочки (Yersinia pestis) в Южной Сибири

Это очень значимый раздел исследования, учитывая, что чумная палочка ранее не была известна из этого региона. А ДНК этой бактерии, была обнаружена у двух вышеописанных представителей раннего бронзового века из Глазковского некрополя с отличительной родословной. При этом, эта бактерия ещё не приобрела на тот момент способность передаваться через блох и вызывать более опасную бубонную чуму. Интересно, что филогения чумной палочки указывает на её генетическую связь с обнаруженной в регионе Балтийского моря у человека, связанного с культурой шнуровой керамики.

Однако у древних людей из Глазково не обнаружено степной примеси, невзирая на то, что они генетически выделялись на фоне других образцов. Но степная родословная, была в значительной мере обнаружена у человека участка Качуг. А учитывая, что распространение этой линии чумной палочки связывали с людьми со степной родословной, эти данные подтверждают контакты древних популяций степи и Прибайкалья.

Генетический вклад в окуневскую культуру

Представитель раннего бронзового века из района Базаихи к западу от Байкала, возрастом 4827 - 4588 лет, может быть смоделирован как двухсторонняя смесь популяций позднего неолита/бронзового века Прибайкалья и популяций с родословной как у представителей ботайской культуры, т.е. без степной примеси ямной.

Человек из Базаихи хорошо подходит на роль представителя популяции, которая в последствии смешалась с группами, связанными с афанасьевской культурой и образовала генетический профиль популяций окуневской культуры.

Итоги

Новые данные дополняют предыдущие исследования и демонстрируют, что в регионе озера Байкал происходили многочисленные изменения в генофонде, начиная с верхнего палеолита, в виде изменения пропорций предков, связанных с древними северными евразийцами и популяциями Северо-Восточной Азии. Генетический переход от раннего неолита к байкальским группам бронзового века может быть хорошо объяснен длительным смешением популяций связанных с этими линиями родословных с 8 до 6 тыс. лет назад.

А родословная, описанная у представителя позднепалеолитической стоянки Мальта, возрастом 24 тыс. лет, сохранялась в регионе до бронзового века, о чём свидетельствует и представитель Усть-Кяхты, возрастом 14 тыс. лет. При этом представитель Усть-Кяхты, лучше подходит в качестве источника для последующих байкальских популяций, чем житель Северо-Восточной Сибири — Колыма 1, который в свою очередь лучше подходит в качестве источника для палеоэскимоса Саккак.

Значимым результатом новой работы является и то, что исследователи задокументировали сильную генетическую связь между верхнепалеолитическими сибиряками Прибайкалья и неарктическими коренными американцами. Согласно демографическому моделированию, коренные американцы, южно-сибирский житель Усть-Кяхты и житель Северо-Восточной Сибири Колыма, были потомками, по крайней мере частично, одной и той же смешанной популяции, в состав которой входили родословные как древних северных евразийцев, так и популяций Северо-Восточной Азии.

Эта популяция, вероятно, была широко распространена в Сибири во время верхнего палеолита и имела частые генетические контакты с популяциями, связанными с северо-восточной Азией, что приводило к различным пропорциям предков в разных регионах и периодах. А учитывая более раннее отделение жителя Усть-Кяхты от линии, ведущей к коренным американцам, по сравнению с упомянутыми жителями Колымы и Аляски, можно поставить под сомнение предыдущие выводы о том, что большая часть генетических предков коренных американцев, происходит из Северо-Восточной Сибири.

Здесь также стоит отметить, что различные спекуляции, основанные на генетическом сходстве современных народов с коренными народами Америки, в контексте распространения схожей родословной на обширных территориях Сибири и времени заселения Америк, т.е. задолго до формирования известных народов выглядят, мягко говоря, неразумно.

В исследовании авторы также предоставили доказательства генетических контактов между Южной Сибирью и западной степью в раннем бронзовом веке, основываясь на данных ДНК человека и бактерии, что свидетельствует о высокой мобильности групп людей по всей Евразии.

При этом авторы работы отмечают, что нужны дополнительные данные, которые заполнили бы пробелы между верхнепалеолитическими группами Сибири и более молодыми популяциями.

Источник: He Yu, Maria A. Spyrou, Marina Karapetian et al. Paleolithic to Bronze Age Siberians Reveal Connections with First Americans and across Eurasia // Cell 181, 1–14, June 11, 2020 doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.037

Восточная Азия, состоящая из Китая, Монголии, Корейского полуострова и близлежащих островов, является домом почти для одной четверти населения мира и является пристанищем для различных этнических и языковых групп. При этом археологические и генетические данные свидетельствуют о том, что в прошлом жители Восточной Азии, были ещё более разнообразны, чем в наши дни. В феврале 2019 года вышел обзор исследования антропологов — «Заселение Восточной Евразии по данным краниометрии», где показано, что заселение и формирование популяций Восточной Азии можно описать при помощи двух слоёв предков. "Первый слой", состоял из охотников-собирателей до неолита, а "второй слой" из северо-восточных азиатов, которые распространились по всей Азии со времён раннего неолита, способствуя появлению предков многих современных популяций Восточной Азии.

В новой работе помимо изучения различий между древними популяциями северной и южной части Восточной Азии, генетики решили проверить и состоятельность двухслойной модели, при помощи анализа древней ДНК двадцати четырёх человек из северных и южных регионов современного Китая и островов Тайваньского пролива, живших 9500-300 лет назад (основные датировки приходятся на неолит).

Результаты

Люди из исследования географически разделены на северных и южных, демонстрируя близость с современными жителями севера и юга Восточной Азии соответственно. Северные популяции неолита по происхождению были ближе к тибетцам и сибирякам того же периода, а южные к австронезийцам островов Тихого океана.

У северных популяций из выборки отмечено общее происхождение, которое не наблюдается у южных, но присутствует у неолитических тибетцев и восточных сибиряков. При этом ранненеолитические северные популяции демонстрируют сходство с прибрежными неолитическими жителями южных регионов в отличие от более внутренних популяций Азии того же периода. Эти связи указывают на то, что прибрежные районы были зоной генетических контактов между северными и южными регионами. Помимо этого, оценка различий между современными жителями и популяциями неолита Восточной Азии показала, что современные популяции генетически более однородны, чем неолитические, что объясняется увеличением числа предков, связанных с северными популяциями в южной части от 21 до 55%.

Хотя также отмечен и обратный поток генов с юга на север, но менее значительный. Также авторы работы отмечают, что северная родословная, в той или иной степени обнаруженная у всех жителей материковой части Восточной Азии, в первую очередь связана с популяциями в низовьях реки Хуанхэ. Что согласуются с археологическими и историческими исследованиями, касающимися происхождения этнической группы хань.

Происхождение протоавстронезийцев

Народы, говорящие на австронезийских языках, проживают на обширных территориях, от Тайваня до юго-западной части Тихого океана и Мадагаскара.

Новые данные подтверждают предположения о вероятном происхождении протоавстронезийцев в материковом Южном Китае с последующем распространением через Тайваньский пролив, что подтверждается и археологическими данными.

Кроме того, в более ранних работах, моделирование с использованием мтДНК современных жителей южных регионов Восточной Азии также предполагает «южнокитайское» происхождение популяций, говорящих на австронезийских языках. Гаплогруппа мтДНК — E1 у образца Liangdao1, возрастом 8320-8060 лет, в настоящее время распространена в австронезийских популяциях Тайваня, Филиппин и Индонезии.

Эта связь с современными австронезийцами, распространяется на все образцы из неолита материковой части юга Китая и островов Тайваньского пролива этого исследования. Помимо этого, неолитические образцы из материкового Южного Китая и островов Тайваньского пролива имеют высокое генетическое сходство с древними образцами островов Вануату. Что еще больше подтверждает предположение о существовании связи между неолитическими жителями южных регионов Восточной Азии и протоавстронезийцами.

Прибрежные связи

Отсутствие генетической изоляции между популяциями можно наблюдать по всему побережью Восточной и Юго-Восточной Азии. В то время как большинство представителей Юго-Восточной Азии неолита представляют собой смесь предков, связанных с представителями культуры Хоа-Бинь Индокитая и популяциями южных регионов Восточной Азии, население Вьетнама возрастом 4000 лет имеет особенно тесную связь с поздненеолитическими жителями прибрежных районов юга Восточной Азии. Примечательно, что эти прибрежные связи простираются дальше на север. В нескольких ранних работах было отмечено, что представительница культуры дзёмон (Ikawazu Jōmon) из Японского архипелага, возрастом 2,5 тыс. лет, имела генетическую близость с людьми культуры Хоа-Бинь.

Однако включение новых образцов в анализ, не показывает этой закономерности. Вместо этого исследователи отмечают её сходство с неолитическими популяциями пещеры Чёртовы Ворота Приморского края, а также южной части Восточной Азии. Родственные связи между популяциями вдоль восточного побережья Азии и островов, которые не разделяются большей частью населения Азии, предполагают, что прибрежные районы были зонами генетических контактов, а не изоляции и играли важную роль в прибрежной части древней Азии.

Корректировка антропологических данных

Новые данные вносят корректировки в исследование антропологов. На графике анализа главных компонент два образца, которые по морфологии черепа, были схожи с "ранними азиатами" и в предыдущем исследовании были помещены в первый слой, по данным генетиков попадают во второй слой к восточноазиатам южных регионов.

Также представительница периода дзёмон, возрастом 2500 лет, продемонстрировала сходство с неолитическими популяциями Приморья и южными популяциями Восточной Азии.

В новом исследовании популяции раннего неолита как в северной, так и в южной части современного Китая демонстрируют характеристики, которые предполагают, что они не принадлежат к "первому слою" и уже несут в себе родословную, больше связанную с современными восточноазиатскими популяциями, в отличие от представителя Тяньюань, возрастом 40 тыс. лет. Но в предыдущих исследованиях древней ДНК всё же были выявлены сильно отличающиеся предковые линии, связанные с "первым слоем».

Выводы

Исследование демонстрирует, что жители Восточной Азии неолита, как в северных, так и южных регионах сильнее отличались друг от друга, чем в наши дни. В краниометрическом анализе древних и современных азиатов было выдвинуто предположение о том, что "второй слой" состоящий из северных популяций распространился по всей Восточной Азии в период раннего неолита, заменив, по крайней мере частично, "первый слой" донеолитических охотников-собирателей. И хотя временные рамки из этого исследования не позволили выявить людей из "первого слоя" в южной части прибрежной Восточной Азии, 8400 лет назад, исследование демонстрирует усиление влияния северных популяций между ранним неолитом и настоящим временем. Таким образом, аргументов в пользу распространения "второго слоя", связанного с северными популяциями Восточной Азии прибавилось.

Помимо этого, примесь из южной части Восточной Азии была обнаружена у современных северных популяций, что совместно с более однородным генетическим составом жителей Восточной Азии, указывает на то, что значительные миграционные события в этом этнокультурном регионе мира, произошли после неолита.

Также наличие общих предковых линий у людей на юго-восточном побережье материковой Восточной Азии, островах Тайваньского пролива и Вануату предполагает, что в распространении австронезийских языков участвовали популяции, прибывшие из Южного Китая, что подтверждается и археологическими данными.

Кроме того, генетические связи между неолитическими прибрежными популяциями Восточной Азии являются распространенной тенденцией, поскольку их можно наблюдать от Приморского края и Японии до Вьетнама.

По мотивам исследования: Ancient DNA indicates human population shifts and admixture in northern and southern China Melinda A. Yang, Xuechun Fan, Bo Sun, Chungyu Chen, Jianfeng Lang, Ying-Chin Ko, Cheng-hwa Tsang doi.org/10.1126/science.aba0909

Основная цель исследования заключалась в детальном изучении генетической структуры населения во времена перехода от неолита к бронзовому веку в юго-западной части Центральной Европы. При этом особое внимание уделялось срокам прибытия и процессу смешения с популяциями степи, а также социальной и демографической структуре населения до и после появления степного генетического компонента.

Предыдущие генетические исследования показали, что жители Центральной Европы времён неолита представляли собой смесь западных охотников и собирателей с вновь прибывшими людьми, чьё происхождение связано с ранними земледельцами Западной Анатолии. При этом генетический вклад анатолийских земледельцев преобладал. Однако к концу неолита, незадолго до перехода к бронзовому веку, было зафиксировано прибытие нового компонента предков, который генетически был наиболее тесно связан с популяциями из Причерноморско-Каспийской степи, а именно с представителями древнеямной культурно-исторической общности.

И хотя появление этого нового, уже третьего по счёту, значительного компонента родословной было засвидетельствовано во многих регионах Европы, точные сроки прибытия его носителей довольно размыты.

В археологическом отношении неолит на территории современной Швейцарии характеризуется преобладанием озерных и болотных поселений с органической консервацией, а также внутренних альпийских участков долины Роны и высокогорных перевалов. Помимо останков поселений были найдены каменные могилы типа Шамбланде и несколько мегалитических захоронений дольменного типа конца неолита, таких как погребения Обербиппа, Сьона, Эша и других. Каменные могилы типа Шамбланде, представляют собой четыре вертикальные плиты, длиной около 1 метра, с пятой плитой, служившей крышкой. Захороненные лежали на левом боку, подтянув ноги к груди и головой на восток.

Богатые археологические находки в Швейцарии делают этот регион актуальным для изучения истории населения Центральной Европы. Это связано с довольно хорошо сохранившимися поселениями водно-болотных угодий, где деревянные изделия предоставили одну из наиболее хорошо датированных дендрохронологических записей в доисторической Европе.

Находки культуры шнуровой керамики происходят исключительно из поселений на берегах больших предальпийских озер. Их особенно много в окрестностях Цюрихского озера на востоке и в районе трех озер на западе Швейцарии. Примечательно, что на востоке, новый стиль керамики был быстро принят или навязан, в то время как в 150 км западнее, этот процесс длился несколько столетий.

Но несмотря на то, что на берегах озер и болот существует множество памятников эпохи неолита и ранней бронзы, захоронения, непосредственно связанные с ними, отсутствуют.

И хотя захоронения по типу Шамбланде использовались в регионе с 5-го тысячелетия до н. э., после 3800 г. до н.э. они не встречаются, что совпадает по времени с ростом поселений по берегам озёр. Но к раннему бронзовому веку, захоронения возобновляются во внутренних альпийских регионах, включая долину Роны, Тунское озеро и предгорья Альп. Проще говоря, в период, когда встречается много погребений, нет поселений и наоборот, во времена большого количества поселений, соответствующие им захоронения, отсутствуют.

До нового исследования, из районов современной Швейцарии были опубликованы данные только по четырём древним геномам: охотника и собирателя азильской культуры из пещеры Ле-Бишон, возрастом 13770–13560 лет и трёх человек, связанных с феноменом колоколовидных кубков из дольменного погребения Пети-Шассер (Le Petit-Chasseur) в Сьоне.

В новой работе, исследователи добавили данные 76 человек относящихся к периоду неолита и ранней бронзы Швейцарии, а также, 16 человек из Южной Германии и 4 из провинции Эльзас современной Франции. В работе исследователи объединили новые генетические данные из 13 участков с ранее опубликованными данными 399 человек того же периода Центральной и Западной Европы, а также с представителями неолита Анатолии и скотоводами степи, обозначенных как ямная (Самара).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Генетический сдвиг при переходе к бронзовому веку

Авторы исследования выделяют два отдельных кластера населения разделённых во времени, которые были подтверждены анализом:

В первый кластер вошли люди, датируемые 4770–2500 гг. до н. э., а во второй 2900–1750 гг. до н. э.

Самые древние представители выборки из коммун Нидеррид-бай-Интерлакен в Швейцарии и Ленгольсайм во Франции, продемонстрировали близость к ранним анатолийским земледельцам. А менее древние люди из мегалитических захоронений в Обербиппе и Эше отклонены в сторону западных охотников-собирателей и близки к современным сардинцам, а также к представителям раннего и среднего неолита Пиренейского полуострова и Центральной Германии, района средняя Эльба-Заале. Что указывает на увеличение примеси с людьми у которых была более высокая доля родословной охотников-собирателей во времена среднего неолита.

Представители второго кластера, в отличие от более древних, уже смещены в сторону людей, генетически связанных с ямной культурой, аналогично другим европейским группам моложе 2700 г. до н.э. При этом более древние представители кластера ближе к поздненеолитическим группам скотоводов из степи, чем менее древние. Что указывает на сокращение потока миграций и своеобразный откат в сторону генетического состава более древнего, первого кластера. Что вероятно связано с разбавлением степного компонента благодаря смешению с людьми у которых этот компонент либо отсутствовал, либо его было значительно меньше.

А все представители финального неолита и раннего бронзового века попадают в диапазон генетической изменчивости современных европейцев, но ни один из проанализированных древних жителей генетически не пересекается с современными швейцарцами, предполагая дополнительные изменения в генофонде после среднего бронзового века.

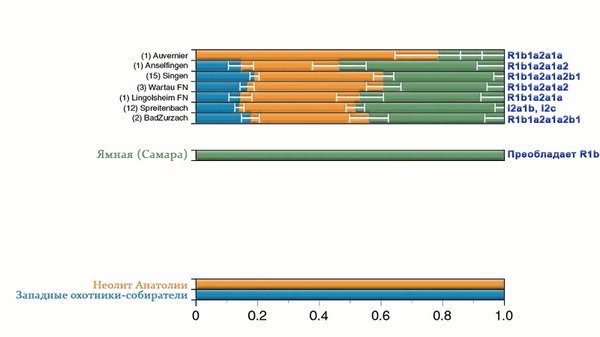

Проанализированные люди на графике анализа главных компонент, расположились между западными охотниками-собирателями, анатолийскими земледельцами и скотоводами Причерноморско-Каспийской степи. А в период финального неолита заметен значительный сдвиг в сторону образцов из степи. При этом представители культуры шнуровой керамики попадают между этими популяциями. В целом образцы из исследования могут быть смоделированы как трёхсторонняя смесь западных охотников-собирателей, анатолийских земледельцев и степных скотоводов.

На трёхсторонней модели видно, что более древние представители раннего и среднего неолита, представляют собой смесь анатолийских земледельцев и западных охотников-собирателей. В то время, как люди моложе ~ 2700 г. до н. э. демонстрируют значительный вклад предков, генетически связанных с представителями ямной культуры. Однако величина этого вклада регионально варьируется и снижается со временем. Сначала наблюдается увеличение компонента, связанного со скотоводами степи от 0% до ~ 60%, а потом уменьшение до 25–35% в течение последующей тысячи лет. Попарные генетические различия между всеми проанализированными людьми, свидетельствуют о значительном увеличении генетического разнообразия после появления компонента, связанного с ямной культурой, в Центральной Европе. Разнообразие также подкрепляется наличием среди проанализированных людей, четырёх женщин, без какой-либо степной примеси почти через тысячу лет после её появления в регионе. Как минимум и их родители тоже не имели степной примеси. При этом, сравнительные анализы аутосом и Х-хромосом подтверждают предыдущие выводы о том, что генетический компонент связанный с ямной культурой, был привнесён в регион преимущественно мужчинами, о чём свидетельствуют и данные однополых маркеров, показывая замену гаплогрупп Y-хромосомы с G2a и I2a на R1b (Более полные наименования показаны на графике, а полный список показан в итогах).

Но не стоит забывать и о том, что пеимущественно мужское распространение актуально только в первом поколении, ведь женщины, рождённые от смешанных браков, также распространяли степную родословную, а иногда и на большие расстояния.

Кстати, этот пример хорошо подходит для демонстрации ошибок многих читателей, так сказать, любителей однополых маркеров в виде гаплогрупп Y-хромосомы и не учитывающих вклад женского пола, а это в корне неверно. Обратите внимание, что при смене гаплогрупп, по всему геному вклад мигрантов составляет всего ~50% и продолжает снижаться со временем.

Проще говоря, популяция, которая внесла этот вклад буквально растворяется. Но гаплогруппы-то остались. И многие люди воспринимают их как клеймо для популяций, а не маркеры, помогающие проследить маршруты миграций.

А также не стоит забывать и о том, что генетический состав, ассоциированный с представителями ямной культуры Самары — можно смоделировать как смесь, между восточными и кавказскими охотниками-собирателями с незначительным вкладом анатолийских земледельцев и западных охотников-собирателей.

Но и это не всё. Процесс миграций занимал не одно столетие, а люди проходили через заселённые территории, при этом не всегда мирно. По ходу менялись целые поколения, а мигранты вступали в контакт с местными жителями. К примеру, новые генетические данные по представителям трипольской культуры из Молдовы, показали, что степной компонент появился там ещё в середине 4-го тысячелетия до нашей эры, т.е. примерно за 800 лет до появления на территории современной Швейцарии.

Здесь не лишним будет напомнить и об обратной миграции людей с уже смешанной степной и неолитической, европейской родословной на восток и дальше на юг.

Сроки и продолжительность смешения со степными популяциями

Анализ людей с существенной долей степной примеси из финального неолита и раннего бронзового века, показал, что эта примесь произошла от 3 до 60 поколений назад. И этот процесс длился несколько сотен лет, а не как единый импульс.

Аналогичный анализ древних популяций финального неолита Швейцарии, представителей культуры колоколовидных кубков и шнуровой керамики из Германии, а также людей из Великобритании и Пиренейского полуострова, показал схожий диапазон дат появления степного компонента - с 3000 по 2500 г. до н. э. Но к сожалению, определить, где происходили первые встречи степных популяций с представителями европейского неолита, трудно.

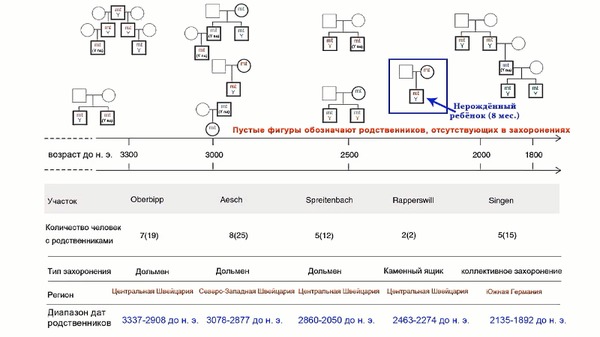

Родственные отношения до и после генетических изменений

Реконструкция родословных, охватывающих три поколения для Обербиппа, Эша и Зингена, продемонстрировала, что только четыре женщины были похоронены вместе с одним из сыновей или родителем. В отличие от 21 мужчины, похороненных вместе с их отцами, братьями или сыновьями, а это указывает на то, что они как правило, оставались там, где родились, тогда как женщины были более мобильны.

Эта закономерность наблюдается как до, так и после появления родословной, связанной со степными скотоводами ямной, и указывает на патрилокальный характер обществ в эпоху позднего неолита исследуемого региона, что согласуется также и с предыдущими результатами.

Сравнение древних популяций с современными жителями Швейцарии

Сравнение трёх лингвистических групп Швейцарии (германоязычной, франкоязычной и италоязычной) с древними представителями региона из исследования показало, что прямой преемственности между древними и современными жителями Швейцарии, нет. Наименьшую генетическую близость к популяциям финального неолита и раннего бронзового века, продемонстрировала италоязычная группа. Франкоязычная группа была чуть ближе к более древним представителям из выборки, а германоязычная к более молодым.

Фенотипические признаки

Производные аллели SLC24A5, связанные со светлой кожей, обнаружены у всех людей из этого исследования и их частота имела тенденцию к увеличению. А частота аллелей HERC2, связанных со светлым цветом глаз, снижается к финальному неолиту.

Также мутация, связанная с толерантностью к лактозе в зрелом возрасте LCT (rs4988235), которая в настоящее время часто встречается у европейцев, в образцах среднего и позднего неолита отсутствует. Однако эта мутация обнаружена у одного представителя финального неолита Шпрайтенбаха, который датирован 2105–2036 г. до н. э., что делает его самым ранним из найденных на сегодняшний день европейцем с такой мутацией, частота которой возрастает после начала бронзового века.

ИТОГИ

Благодаря исследованию, пробелов в генетических данных Центральной Европы стало меньше. Результаты показали, что древние жители современной Швейцарии среднего и позднего неолита являются потомками западных охотников-собирателей и ранних земледельцев. Но после 2700 года до н. э. картина меняется и в генофонд европейцев добавляется степная родословная. При этом социальные и семейные структуры до и после появления в регионе степных предков, не изменились. Мужчины оставались там, где они родились, а женщины происходили из более отдаленных семей, что было подтверждено анализом стабильных изотопов.

Помимо этого, было выявлено несколько женщин без каких-либо примесей степных предков, а это указывает на то, что в Центральной Европе сохранялись популяции, которые не контактировали с носителями степной родословной, даже через сотни лет, после того как она появилась в регионе. Но дальнейшее смешение с такими популяциями вероятно и привело к снижению степного компонента в генофонде Центральной Европы того времени. Но нельзя исключать и то, что эти женщины могли происходить из более отдалённых южных регионов, где продолжительное время сохранялись популяции без степной примеси. Как к примеру, у сардинцев эта примесь появляется только около 300 г. н. э., а у некоторых жителей горных районов Сардинии и сейчас наблюдаются признаки преемственности с популяциями неолита.

Помимо этого, генетическое сходство между жителями регионов средняя Эльба-Заале в Германии, и Шпрайтенбаха в Швейцарии, ассоциированными с культурой шнуровой керамики, предполагает, что этот комплекс был связан с относительно однородной генетической популяцией на значительной территории Центральной Европы.

Также неудивительно, что сравнение древних образцов с современными швейцарцами указало на дополнительные изменения генофонда, после среднего бронзового века, ведь на популяцию за тысячи лет могли неоднократно влиять различные факторы, не лишним будет вспомнить Великое переселение народов с IV по VII век.

Источник: Furtwängler, A., Rohrlach, A.B., Lamnidis, T.C. et al. Ancient genomes reveal social and genetic structure of Late Neolithic Switzerland. Nat Commun 11, 1915 (2020). doi.org/10.1038/s41467-020-15560-x

Когда речь заходит о хунну или представителях Монгольской империи, многие люди часто представляют себе вооруженных всадников, которые господствовали на обширных территориях Евразийской степи, совершая грабительские набеги на оседлые народы. И в воображении зачастую возникает образ мужчин верхом на конях и с луками или другим оружием в руках. Но всё ли было так однозначно? На чём основывалась экономика внутренних частей империй? В некоторых вопросах попробовала разобраться международная группа исследователей.

Цель нового исследования заключалась в том, чтобы выяснить, когда население восточноевразийских степей начало использовать культивируемые ресурсы т. е. просо и продукты на его основе. Особый интерес учёных вызывали диетические предпочтения в период правления хунну и Монгольской империи, поскольку долгое время доминировало предположение, что эти империи полностью зависели от молочного скотоводства, а по некоторым ранее опубликованным археоботаническим и историческим свидетельствам, эти кочевые государства в значительной степени также полагались и на сельское хозяйство на основе проса. В работе представлен анализ гидроксиапатита зубной эмали 137 человек из 60 различных захоронений на территории современной Монголии, датированных между 4400 г. до н. э. и 1375 г. н. э., чтобы непосредственно оценить изменения в рационе питания в течение господства хунну и Монгольской империи.

Вступление

Монгольская империя и хунну, являются одними из самых известных имперских образований. Отчасти это связано с их историческим изображением в кино, романах и документальных фильмах как очень мобильных всадников, которые совершали набеги и вели кочевой образ жизни, со специализированным молочным и мясным хозяйством. Хотя такие стереотипы, вероятно, возникли из чрезмерно преувеличенных рассказов их политических противников, которые с ними воевали, начиная с Империи Хань. Однако стереотипы сохранились и теперь пронизывают даже научные оценки экономической основы этих древних народов.

Современная экономическая ориентация на скотоводство в сельских районах Монголии в настоящее время часто рассматривается как пережиток прошлого и используется для интерпретации разрозненных археологических записей этого региона, хотя этноархеологические подходы часто игнорируют роль городских рынков и моторизованного транспорта в современном мобильном скотоводстве.

Взгляд на однородную специализированную экономику скотоводства также способствовал увлечению учеными историческим населением Монголии, воскрешая давний вопрос о том, может ли империя справиться с издержками и проблемами долгосрочной политической и экономической организации в отсутствие излишков зерна. Однако империи по своей сути сложны и, по определению, распространяют свой контроль на множество обществ, культур и экономик, а также на разнородные ландшафты. Излишки урожая традиционно рассматривались как важнейший компонент стабильных политических образований, а сложные имперские системы производства и снабжения продовольствием часто чрезмерно упрощаются историками и археологами, что приводит к их характеристике как систем с одним ресурсом (например, кукуруза для доколумбовых империй Южной Америки).

Уточненный анализ обычно выявляет разнообразные и динамичные экономики, которые объединяют различные источники продовольствия, поддерживающие расширение империй. Как следствие, возможно, неудивительно, что археологические, археоботанические и исторические записи начинают сильно намекать на возможность того, что исторические монгольские империи полагались не только на молочное скотоводство, но также отличались сельским хозяйством, ремесленной специализацией и участием в торговых системах, которые охватывали тысячи километров.

Особый интерес в этом контексте представляют растущие археоботанические свидетельства со всей Центральной Азии, о притоке проса и других одомашненных злаков в степи Сибири, Казахстана и Северо-Западного Китая начиная ещё с 4-го тысячелетия до н. э. (в течение 2-го тысячелетия на территории Монголии).

Есть некоторые археоботанические данные, свидетельствующие об использовании сельскохозяйственных культур в Монголии, начиная примерно с 100 г. до н. э.-200 г. н. э., хотя они были отвергнуты как отражающие торговлю, а не местное производство.

В целом, из-за выдувания ветром почвы и рыхлых горных пород, а также отсутствия отбора проб во время раскопок, археоботанические свидетельства из Монголии практически отсутствуют. Но там, где они всё же присутствуют, трудно определить степень, в которой археоботаническая совокупность представляет собой общую пищевую практику.

До настоящего времени не было проведено систематического прямого анализа потребления одомашненных культур среди людей в этом регионе в течение последних трех тысячелетий, в результате чего экономическая основа некоторых из самых известных империй оставалась неразрешенной. Но анализ стабильных изотопов углерода и азота из останков людей, а также связанной с ними фауны может пролить свет на изменения в палеодиете и образе жизни людей Центральной и Восточной Азии.

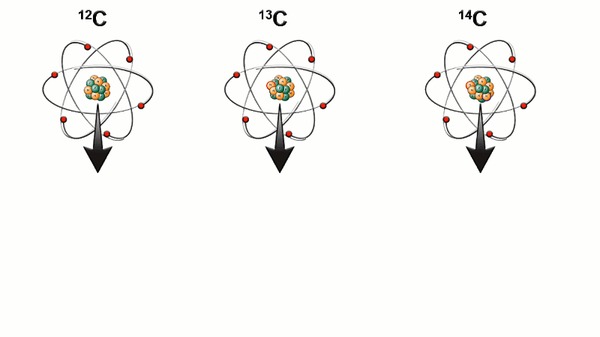

По различиям в соотношениях стабильных изотопов углерода (δ¹³C) между растениями с C₃-фотосинтезом, с одной стороны, включая такие культуры, как рис, пшеницу и ячмень, а также с C₄-фотосинтезом с другой, включая просо, кукурузу и/или животных, которые откормлены на этих продуктах, можно отследить какими растениями и животными питался человек, благодаря костному коллагену и гидроксиапатиту зубной эмали.

При этом в костном коллагене стабильные изотопы углерода в основном отражают белковую часть рациона, а в гидроксиапатите зубной эмали всю диету.

Результаты

Изменения в рационе питания населения Монголии со временем

Снижение потребления мяса и молока, и увеличение потребления зерна отмечено после бронзового века. И до раннего железного века, количество признаков потребления растительной пищи было незначительным. Результаты указывают на увеличение потребления растений в имперские периоды Монголии. Но в тоже время подтверждают и зависимость населения от мясомолочных продуктов.

Люди с кладбища горы Чандмань 900-400 гг. до н. э., проанализированные в этом исследовании, демонстрируют первые видимые признаки потребления растений совместно с мясомолочной пищей. Однако этот конкретный участок на северо-западе Монголии относительно близок к районам Минусинской котловины в Южной Сибири, где потребление проса было распространено ещё с бронзового века.

Самые большие диапазоны и разнообразие значений δ¹³C и δ¹⁵N отмечены в имперские периоды.

Это, вероятно, связано с тем, что в каждой империи использовались разные стратегии выживания, отражающие различные экологические зоны и уровни имперской поддержки. Также стоит учитывать, что не все из захороненных имели монгольское происхождение, но эти люди, вероятно, жили и умерли в пределах империй, но причислять абсолютно всех к неместному населению было бы ошибочно.

Индивидуальные значения стабильных изотопов углерода коллагена и зубной эмали для Монгольской империи и хунну варьируются от тех, которые указывают на чистую диету С₃, до тех, которые предполагают интенсивное потребление растений С₄. Интересно, что в этот период у нескольких захороненных значения δ¹³C были ниже, чем в ранний период, что, наряду с более низкими значениями δ¹⁵N, указывает на основное потребление растений С₃, вероятно, таких культур, как пшеница и ячмень.

Исторические и археоботанические источники свидетельствуют о том, что в монгольский период зерновые культуры обычно выращивались или приобретались путем торговли.

Помимо зерна, обугленные остатки фруктов и орехов были извлечены из отложений в столице Монгольской империи - Каракорум, которая также использовалась и во времена империи Юань, демонстрируя разнообразие импортированных растений благодаря присутствию риса и более десятка культивируемых растений, включая виноград, инжир и Зизифус, а также овощным и масличным культурам. Также были остатки специй, а некоторые из них, такие как черный перец и тмин, были импортированы по торговым путям из Южной Азии и предполагают транспортировку на расстояния до 2000 км.

Из новых данных, наряду с растущим массивом биомолекулярных, археологических и исторических свидетельств, очевидно, что Монгольская империя и хунну имели сложные имперские структуры, которые способствовали все более разнообразным натуральным хозяйствам.

А комбинация выращивания сельскохозяйственных культур в тандеме с молочным скотоводством позволила бы этим империям аккумулировать запасы, которые защищали бы от истощения скота в результате суровых зим, потери урожая или нестабильных политических эпизодов.

Разнообразные пищевые предпочтения, вероятно, также отражают все более разнородное общество, в котором эта неоднородность увеличивается с ростом миграций, торговли и взаимодействия с соседними территориями, а также появлением более развитых элитных статусов.

Это разнообразие также может отражать политические сдвиги в пределах временного интервала, охватываемого группами из выборки, например, объёмы торговли с Каракорумом сократились во время монгольского периода, после переноса столицы в 1260 году и почти полностью прекратились с падением империи Юань в 1368 году.

Дополнительные аргументы и выводы

Историко-этнографические и протеомные исследования указывают на важность скотоводства на основе молочных продуктов в истории востока Евразийской степи по крайней мере с. 1500 г. до н.э. Тем не менее, новые данные ясно указывают на то, что образ жизни скотоводов не препятствовал включению и последующему интенсивному использованию сельскохозяйственных культур.

Пригодность проса к засушливым условиям в сочетании с его коротким вегетационным периодом совместима с кочевым образом жизни скотоводов. Действительно, во времена империй хунну и монголов наблюдаются явные свидетельства того, что в рационе питания значительной части людей преобладало просо.

Хотя некоторые ученые утверждают, что все зерновые были либо отняты в результате завоеваний, либо импортированы из Китая и других соседних территорий, авторы исследования настаивают на том, что их результаты, наряду с существующими археоботаническими и археологическими находками, предоставляют доказательства зависимости империй от местных сельскохозяйственных культур в центральных районах Монгольской империи и хунну. А также данные указывают на координацию различных экономических связей и обмена.

Сельскохозяйственные орудия для вспашки, рыхления и измельчения были обнаружены в постоянных поселениях хунну в Монголии, что подразумевает местное земледелие и переработку, а обугленные остатки зерна, проса, ячменя и пшеницы были обнаружены в примитивных поселениях и временных лагерях.

Исследования поселений хунну в долине реки Эгийн-Гол Монголии и в крупном Иволгинском археологическом комплексе в Западном Забайкалье продемонстрировали наличие зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в железном веке, которые требуют более существенных трудовых затрат чем выращивание проса. В Иволгинском городище также были найдены лемеха для плуга. Всё это подтверждается также письменными отчетами о посевах, пригодных для северной степи, управляемых имперскими администраторами хунну, упомянутых в китайских источниках 1-го века н. э. (Ханьшу). Зерна проса в мякине, были найдены в могилах правителей хунну в Гол Мод и Ноин-Уле, а также в погребениях местных элит по всей степи.

Помимо этого, среди находок в землянках хунну присутствуют необожжённые и необработанные зерна, частично в колосках, а именно с верхней и нижней цветковой чешуёй и поэтому, скорее всего, не транспортировались на большие расстояния и указывают на местное производство и потребление.

Ученые, работающие в Монголии, широко обсуждали формирование иерархических политических систем и большую концентрацию плотности населения в отсутствие земледелия, часто описывая имперские системы в Центральной Евразии как уникальные из-за их экономической основы. Примечательно, что выращивание проса связано с ростом роли городов, и формированием империй в Восточной Азии. В других частях Азии сельское хозяйство связано с демографической экспансией и накоплением большей плотности населения.

Данные, представленные в новой статье, свидетельствуют о том, что, хотя монгольские империи часто рассматривались как аномалии в глобальных сравнениях имперских структур, на самом деле они, как и многие другие во всем мире, в значительной степени зависели от разнообразия экономических стратегий, адаптации к разнообразию местной окружающей среды и создания надежных и стабильных источников средств к существованию и экономических излишков.

Новые результаты подкрепляют представления о разнообразии и значимости экономических стратегий в истории Монголии.

Монгольские империи традиционно вызывали в воображении экзотические идеи о мобильных скотоводах-воинах, которые кочевали по азиатским степям, нападая на более оседлые общины. А вот на кого можно было нападать в центральных частях империй воображение как-то не подсказывает? Хотя такие предрассудки, что именно все вели такой образ жизни занимают видное место в общественной сфере, они также определяют задачи, которые ставят перед собой ученые. Например, сравнительный анализ монгольских империй с другими по всему миру был ограничен, причем "степные империи" часто изображались как неполноценные или обреченные на провал в отсутствие надежного излишка урожая. Как и в других частях Центральной Азии, где места временных поселений было трудно найти, упрощенные проекции этнографических и этноисторических данных на прошлое были распространены в монгольской археологии. Не говоря уже о людях, которые интересуются историей. Встречались комментарии с рассуждениями, как должны были жить кочевники исходя из личного опыта, но без учёта современной экономики и исторических этапов перехода к ней. Только вот древние люди не знали, что они должны жить по представлениям людей из 21 века.

Авторы описанного исследования демонстрируют, как междисциплинарные подходы, основанные на наборах данных из различных частей монгольских империй, могут дать новое понимание их экономических систем и, что, возможно, наиболее важно, их географической и временной изменчивости. Хотя нет никаких сомнений в том, что империи хунну и монголов были уникальными, они также были основаны на многих из тех же самых факторах экономического разнообразия, стабильности и надежности, которые были характерны и для других имперских структур на протяжении всей истории.

Источник:

Wilkin, S., Ventresca Miller, A., Miller, B.K. et al. Economic Diversification Supported the Growth of Mongolia’s Nomadic Empires. Sci Rep 10, 3916 (2020). doi.org/10.1038/s41598-020-60194-0

Примесь является доминирующей в формировании моделей генетической изменчивости. А сравнение последовательностей геномов древних и современных людей зафиксировало многочисленные случаи скрещивания, включая поток генов от неандертальцев и денисовцев, а также от ранних современных людей к неандертальцам. Тем не менее, относительно редкие находки и трудности с получением древней ДНК затрудняют анализ вклада древних популяций в генетическое разнообразие людей. Но тут на помощь приходят новые методы, которые позволяют определять древние примеси, и с каждым годом эти методы становятся всё точнее.

В этой статье собраны некоторые самые новые данные из работ этого года. Речь пойдёт как об анатомически современных людях из относительно недавнего прошлого из Западной Африки, так и о неандертальцах, денисовцах и их предках со странным названием - неандерсовцы, которые в свою очередь смешивались с более древней популяцией, вероятно эректусов, заселившей Евразию 1,9 млн лет назад.

Начну с менее далёкого прошлого.

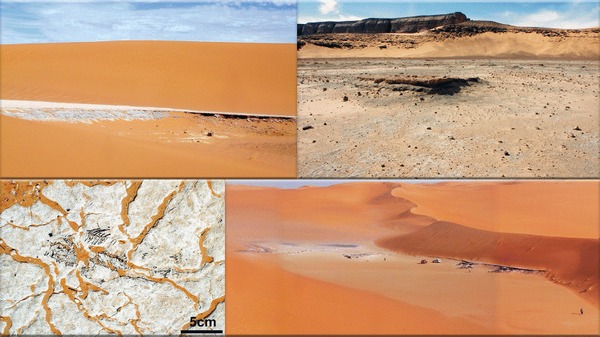

Сразу отмечу, что многие люди, часто делают одну и ту же ошибку, неверно представляя себе климат в прошлом и Африка не исключение. В качестве примера можно привести, новые данные, полученные благодаря анализу фауны возрастом от 10200 до 4650 лет из пещеры Такаркори в пустыне Сахара на территории Ливии. Где были обнаружены останки рыб, таких как цихлиды и сомообразные, а также животных, которых употребляли в пищу обитатели пещеры.

Поэтому представляя регионы Африки стоит делать поправку на разницу в климате в разные периоды, ведь некоторые регионы когда-то были влажными и богатыми как водой, так и жизнью, о чём свидетельствуют находки многочисленных поселений людей и разнообразия фауны.

Древние западноафриканские охотники и собиратели в контексте истории африканского населения

В работе, опубликованной в феврале этого года, авторы приводят данные ДНК всего генома четырех детей возрастом от 8000 до 3000 лет из пещеры Шум Лака в Камеруне, одного из самых ранних известных археологических памятников в пределах вероятной родины языковой группы банту — бенуэ-конголезской семьи. Хотя всего было проанализировано 18 человек, ДНК только 3-х мальчиков от 4 до 15 лет и одной девочки 4-х лет, оказалась пригодной для дальнейших анализов. В любом случае это первые геномы с этой территории.

У более древних ребят была гаплогруппа мтДНК L0a2a1, довольно распространённая в Африке и гаплогруппы Y-хромосомы В и A00. Гаплогруппа В распространена у современных охотников и собирателей Центральной Африки, а A00, является древнейшей линией, которая появилась от 200 до 300 тыс. лет назад.

Результаты анализов показали, что современные охотники и собиратели не являются потомками популяции, чьи представители захоронены в пещере Шум Лака, как и большинство современных носителей языков банту. Представители Шум Лака генетически ближе к носителям грассфилдской группы бантоидных языков. И они проживали в регионе, как минимум 5 тыс. лет, после чего были заменены разнородными группами людей, чьи потомки и населяют эти территории в настоящее время.

Были определены 3 основных центра разветвления популяций с 4 отдельными линиями, которые проще воспринимать на графике. Стоит отметить, что узловые точки не означают одновременное расхождение и последовательность, а лишь схематически обозначают относительно небольшой интервал времени.

Ключевыми моментами являются:

1. Раннее разделение людей на популяции, связанные с центральноафриканскими охотниками-собирателями около 300-200 тыс. лет назад (черный цвет), на южноафриканских охотников-собирателей около 250-200 тыс. лет назад (красный цвет), на другие популяции современных людей (оранжевый цвет), и на неизвестную популяцию, по которой нет данных (голубой). Линия, связанная с центральноафриканскими охотниками-собирателями в свою очередь делится на восточную и западную, а последняя и ведёт к представителям Шум Лака.

2. В этом узле происходит разделение на базальную западноафриканскую линию (зелёный цвет), на популяцию людей, которые в последствии вышли за пределы Африки (желтый), на восточноафриканских скотоводов-земледельцев (сиреневый), и на популяцию, связанную с обитателем эфиопской пещеры Мота, возрастом 4500 лет. Выделение популяции, связанной со всеми неафриканцами, произошло между 80 и 70 тыс. лет назад. Что согласуется с филогеографией мтДНК-в частности, с выделением гаплогруппы L3, которая, вероятно, возникла в Восточной Африке около 70 000 лет назад. А также согласуется с выделением гаплогруппы Y-хромосомы CT в тот же период. Эти мутации присутствуют во всех современных мужских линиях человека, за исключением A и B-M60.

3. Узел связан с расширением родословной, связанной с носителями языков банту.

В целом результаты подтверждают недавние аргументы генетиков и археологов по поводу того, что происхождение человека в Африке могло включать глубоко расходящиеся, географически разделенные популяции. Но также стоит отметить наличие в районе расхождения с неандертальцами ещё одной неизвестной предковой линии людей.

Выявление и интерпретация явной неандертальской родословной у африканцев

Суть этого исследования заключается в описании новой методики, которая позволяет обнаружить древние примеси в геномах современных людей. Самым интересным было обнаружение 0.3% неандертальского генома у африканцев.

Хотя ранее считалось, что примесь неандертальцев есть только у неафриканских популяций, около 2%. Примечательно, что некоторые из обнаруженных гаплотипов связаны с реакцией на ультрафиолет. Но ведь африканцы не могли встречаться с неандертальцами. Также 94% неандертальской примеси у африканцев присутствует и у людей за пределами Африки. Результаты дополнительных исследований показали, что имела место обратная миграция в Африку, людей уже с неандертальской примесью. Но также, в меньшей степени, была примесь от сапиенсов к неандертальцам до того, как современные люди вышли из Африки. Также новый метод показал, что следов неандертальцев у азиатских популяций больше всего на 8% чем у европейских, хотя ранее считали, что эта разница составляет 20%.

В целом метод довольно интересный, но он работает только в случае с поиском генетического вклада известных древних популяций, чей геном уже секвенирован.

Но в следующей работе, опубликованной, менее чем через 2 недели, после вышеописанной, для определения уже использовался метод, при помощи которого можно идентифицировать сегменты ДНК древнего происхождения без наличия секвенированного образца генома их носителей.

Восстановление сигналов неизвестной древней примеси в африканских популяциях

В этой работе исследователи предоставили дополнительные линии доказательств архаичной примеси в четырех популяциях Западной Африки. Эти популяции представлены народом Ишан из Южной Нигерии, населением Гамбии, народностью менде в Сьерра-Леоне и группой родственных народов йоруба из Нигерии. Анализ показал, что эти популяции получили от 2 до 19% своего генетического происхождения от древней популяции, которая происходит от общей линии до разделения неандертальцев и современных людей.

А также этот вклад был обнаружен и у европейских популяций, что подтверждает время примеси до выхода анатомически современных людей из Африки. Используя метод, который может идентифицировать сегменты древнего происхождения без необходимости ссылаться на секвенированные древние геномы, авторы построили карты геномного происхождения перечисленных ранее популяций. Их анализ и выявил сегменты неизвестного древнего происхождения с высокой частотой.

Результаты показывают существенный вклад древнего происхождения в формирование генофонда современных западноафриканских популяций. Но на графике примесь от древней популяции была перед выходом людей из Африки.

Одна из интерпретаций недавнего времени примеси, которую документируют исследователи, заключается в том, что архаичные формы сохранялись в Африке до сравнительно недавнего времени. С другой стороны, древняя популяция могла ранее внести генетический вклад в современную человеческую популяцию, которая затем скрещивалась с предками популяций проанализированных в этом исследовании. Хотя эти модели не являются взаимоисключающими, и вполне вероятно, что история африканцев включает генетические вклады от множества отличающихся популяций, о чем свидетельствует большой эффективный размер популяции, которая генетически связана с архаичной. В то время как анатомически современные люди появляются в ископаемой летописи около 200 тыс. лет назад, относительно молодые окаменелости с сочетанием архаичных и современных анатомических особенностей были найдены в Африке к югу от Сахары и на Ближнем Востоке.

Примерами таких окаменелостей являются череп из Иво Элеру, на юго-западе Нигерии, возрастом 13 тыс. лет и человеческие останки из Ишанго в современной Демократической Республике Конго, дотированные около 20 тыс. лет, которые не вписываются в рамки изменчивости современного человека. А это может указывать на то, что ещё относительно недавно по Африке бродили люди, отличающиеся от современных и вносили свой вклад в геномное разнообразие африканцев, демонстрируя сложную историю взаимодействия современных и архаичных людей в Африке. Неафриканские популяции также демонстрируют аналогичные смеси, предполагая, что компонент архаического происхождения присутствовал до разделения африканского и неафриканского населения. Детальное понимание архаичной генетической примеси и ее роли в адаптации к разнообразным условиям окружающей среды потребует анализа современных и древних геномов по всему географическому диапазону Африки.

Предки неандертальцев и денисовцев скрещивались с дальними родственниками людей

Авторы этой работы "копнули" ещё глубже чем предыдущие, на сотни тысяч лет назад, когда представители рода людей с более крупным мозгом появляются в окаменелостях Европы вместе с ашельскими каменными орудиями. Существуют разногласия по поводу того, как следует интерпретировать этих первых европейцев. Некоторые видят в них общих предков современных людей и неандертальцев, другие - в качестве эволюционного тупика, которых позже заменили выходцы из Африки, а третьи - в качестве первых представителей линии неандертальцев. Новые оценки наиболее соответствуют последним из этих взглядов. Они подразумевают, что 600 тыс. лет назад неандертальцы были уже отдельной линией, отделенной не только от линии современных людей, но и от денисовцев. Эти результаты разрешают противоречия с окаменелостями гейдельбергского человека из Сима-де-лос-Уэсос, которые вначале были датированы как минимум в 350 тыс. лет. Генетические данные показали, что они были представителями более ранней популяции предков до неандертальцев и, следовательно, после разделения неандертальцев и денисовцев. Однако генетические данные указывали на то, что этот раскол произошел около 381 тыс. лет назад. Это было трудно согласовать с предполагаемым возрастом окаменелостей из Сима-де-лос-Уэсос, но позже нестыковка увеличилась, ведь усовершенствованные методы датирования показали возраст окаменелостей, около 600 тыс. лет и намного старше молекулярной даты разделения денисовцев и неандертальцев. Это несоответствие частично объясняется различными калибровками скорости мутаций. Исследователи кафедры антропологии, университета Юты, также отмечают, что новые результаты по численности неандертальцев отличаются от тех, которые они опубликовали в 2017 году и которые были подвергнуты критике их коллег. Кстати это хороший пример признания учёными своих ошибок. По новым оценкам авторов исследования, этот конфликт разрешается, переносом даты разделения далеко за пределы возраста окаменелостей из Сима-де-лос-Уэсос, используя геномы с более высоким покрытием - неандертальца из пещеры Виндия в современной Хорватии, а также алтайских денисовца и неандертальца. При этом неандертальцы, которые поделились своей ДНК с современными европейцами, генетически были больше похожи на неандертальца из пещеры Виндия, чем на неандертальца из Денисовой пещеры. Здесь стоит отметить, что на Алтае жили разные неандертальцы. Относительно недалеко от Денисовой пещеры, расположена Чагырская пещера, где жили неандертальцы из второй волны заселения, которые отличались от своих более древних соседей, как по каменной индустрии, так и генетически.

Новая реконструкция включает в себя три волны миграции рода людей из Африки в Евразию:

1. Миграция ранних Homo или "супердревней" популяции около 1,9 млн. лет назад. Что совпадает с датировкой дманисских гоминидов.

2. Миграция около 700 тыс. лет назад предковой линии неандертальцев и денисовцев до их разделения. Именно эту популяцию исследователи для простоты назвали, совместив два слова - неандертальцы и денисовцы. Для нас это что-то на подобие "неандерсовцев".

3. Миграция современных людей около 50 тыс. лет назад.

При этом, результаты показывают, что "неандерсовцы" скрещивались с представителями "супердревней" популяции в начале среднего плейстоцена, вскоре после их прихода в Евразию. Скорее всего это были евразийские эректусы. Это самая ранняя известная смесь между популяциями из рода людей. Кроме того, эти две популяции были более отдаленно связаны друг с другом, чем другие популяции, из известных на данный момент, которые скрещивались между собой. Они были разделены по происхождению на 1,2 млн лет. Позже, когда представители "супердревней" популяции людей обменивались генами с денисовцами, эти две популяции были еще более разделены во времени. Для сравнения, неандертальцы и денисовцы, которые скрещивались с современными людьми, были отдалены друг от друга менее чем на 700 тыс. лет. Вполне вероятно, что "супердревние" люди произошли от первоначальной популяции людей в Евразии, чья расчётная численность составляла от 20 до 50 тысяч человек. Такой размер указывает на то, что эта популяция включала по меньшей мере две глубоко разделенные подгруппы, одна из которых смешана с неандерсовцами, а другая - с денисовцами. Исследователи предполагают, что около 700 тыс. лет назад неандерсовцы вышли из Африки в Евразию, испытали эффект бутылочного горлышка или сокращение генофонда, скрещивались с древними популяциями людей Евразии, которые уже там жили более миллиона лет, а потом в значительной степени заменили их в свою очередь разделившись на восточные и западные субпопуляции - денисовцев и неандертальцев. Похожие события произошли 50 тыс. лет назад, когда анатомически современные люди вышли из Африки и сменили неандертальцев и денисовцев.

Эта работа также примечательна тем, что демонстрирует, сколько нужно времени, чтобы изолированные друг от друга популяции людей всё ещё могли скрещиваться. Получается, что как минимум 1,2 млн лет в тех же условиях.

В завершении хочу акцентировать внимание на том, что все упомянутые работы были опубликованы с небольшим перерывом в этом году. Поэтому представьте, как много информации появляется в различных направлениях науки каждый месяц.

Источники:

1. Lipson, M., Ribot, I., Mallick, S. et al. Ancient West African foragers in the context of African population history. Nature 577, 665–670 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-1929-1 Identifying and Interpreting Apparent Neanderthal Ancestry in African Individuals

2. Lu Chen, Aaron B. Wolf, Wenqing Fu, Liming Li, Joshua M. Akey, Show footnotes Published:January 30, 2020 https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.01.012

3. Recovering signals of ghost archaic introgression in African populations Arun Durvasula and Sriram Sankararaman https://doi.org/10.1126/sciadv.aax5097

4. Neanderthal-Denisovan ancestors interbred with a distantly related hominin Alan R. Rogers*, Nathan S. Harris and Alan A. Achenbach https://doi.org/10.1126/sciadv.aay5483 5. Van Neer W, Alhaique F, Wouters W, Dierickx K, Gala M, Goffette Q, et al. (2020) Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography. PLoS ONE 15(2): e0228588. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228588

Предлагаю Вашему вниманию обзор исследования, посвященного аварам (*не путать с аварцами), которые также известны как вархониты или псевдоавары. Работа посвящена генетическому анализу и социальной организации элиты Аварского каганата в Карпатском бассейне VII в. Сразу отмечу, что в этот период продолжалось Великое переселение народов и начиналось развитие славянской государственности. Однако хоть целью исследования являются конкретные вопросы, связанные с аварской элитой и тема славян в работе не поднимается, просто стоит учитывать, что славяне и авары взаимно влияли друг на друга в столь важный исторический период на этой территории.

Но основные вопросы исследования касались происхождения и состава правящей группы аварского каганата, а именно:

Был ли состав элиты однородным или смешанным?

Можно ли определить из какого региона они прибыли?

Были ли материнские и отцовской линии сходного происхождения?

И играло ли роль биологическое родство в организации правящего слоя элиты?

Общие сведения

Карпатский бассейн обычно рассматривается как самая западная точка Евразийской степи, а его история часто находилась под влиянием кочевых народов восточного происхождения. После 568 года нашей эры, авары поселились в Карпатском бассейне, основав своё государство, которое было мощным игроком на геополитической арене Центральной и Восточной Европы в течение четверти тысячелетия. Ну каково их происхождение?

История аваров известна из внешних, преимущественно византийских письменных источников дипломатического и исторического характера. В качестве примера можно привести описание Феофилакта Симокатты, византийской дипломатической миссии в 569-570 годах нашей эры, посетившей Тюркский Каганат в Центральной Азии и утверждавшей, что их правитель жаловался на бегство своих подданных аваров. По его утверждению авары были тюркскими подданными, бежавшими от его воли и что они неправедно присвоили себе титул каган и имя авары, так как эти беглецы не были настоящими аварами в представлении тюркского кагана.

Вероятно, тюрки настаивали на том, что авары были «псевдоаварами», чтобы подчеркнуть свою силу в Евразийской степи. А рассказ Феофилакта, скорее всего, удовлетворял политическим потребностям того времени - то есть оскорбить и высмеять аваров во время напряженных политических отношений между Византией и Аварским каганатом в правление Маврикия.

Поскольку предшественником Тюркского, был Жужаньский каганат на территории современной Монголии и Северного Китая, идея о жужаньском происхождении аваров появилась еще в XVIII веке. Конкурирующая гипотеза, основана на том же источнике, упоминающем альтернативное название мигрирующие группы как в вархониты. Что связывает их с эфталитами гуннского происхождения из Центральной Азии. Однако современные исторические исследования рассматривают их не как однородные этнические группы, а скорее, как образования связанные общими политическими и экономическими целями. Было предложено несколько исследовательских подходов указывающих на различные регионы в качестве их прародины, например, Центральная Азия или регион включающий Маньчжурию на востоке, Монголию и некоторые северные провинции Китая в центре, а также Синьцзян, Минусинский бассейн и Северный Алтай на западе. Далее этот регион будет упоминаться как "Восточно-Центральная Азия".

Лингвистические данные об аварах ограничиваются лишь горсткой личных имен и титулов (каган, баян и другие), преимущественно из Восточной и Центральной Азии, известных по тем же византийским письменным источникам.

Имеющиеся данные недостаточны для определения принадлежности аварского языка, однако скудные остатки, свидетельствуют о существовании протомонгольского, прототюркского или других языков, включая тунгусо-маньчжурские, кавказские, иранские и венгерский языки. Вместе с аварами в археологическом наследие Карпатского бассейна появились новые элементы, которые имели общие черты с евразийскими кочевыми культурами. Эти явления ещё больше подчёркиваются в богатых погребениях элиты аварского периода.

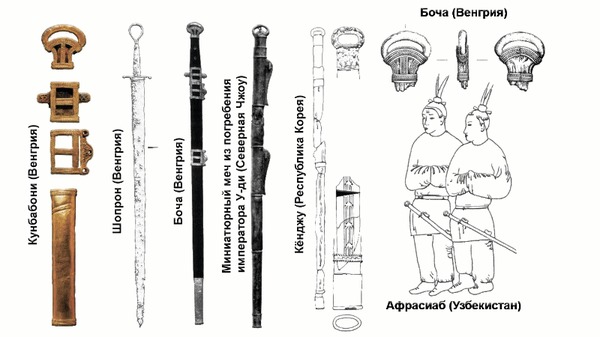

Эта группа могил VII века, оснащенных богатым погребальным инвентарем и стала предметом исследования. Погребальный инвентарь в междуречье Дунай-Тиса, состоит из ценных и престижных артефактов таких как позолоченные и посеребрённые кольцевые мечи, золотые пояса с псевдопряжками и некоторые элементы посуды из драгоценных металлов. Захоронения могли быть связаны с лидерами раннего аварского государства и военной свитой кагана (группа Кунбабони-Боча). А материальная культура аварского периода показывает, что эта правящая элита, оставалась частью общества Евразийской степи даже спустя поколения после заселения Карпатского бассейна. Одно из захоронений 50/60-летнего мужчины в Кунбабони, содержало более 2 кг золота. Оно часто упоминается как за хранение кагана. Но для такого описания нет археологические доказательств, ведь в могиле не обнаружено каганских знаков отличия и дипломатических подарков. Хотя захороненный, вероятно, действительно был видным членом общества. Артефакты, найденные в этих погребениях указывают как на восточное (степные), так и на средиземноморские (византийские) культурные традиции, предполагая, что группа имела далеко идущие связи и включала элементы различного происхождения. А золотой лист в форме полумесяца из погребения Кунбабони имеет прямые аналогии с жужаньскими погребениями V-VI веков из Монголии и империи Северная Вэй (Тоба Вэй) на севере Китая, где эти артефакты использовались в качестве нагрудных знаков отличия, основываясь на их документальном положении в погребениях.

Характерное статусное холодное оружие, покрытое золотом и серебром, было найдено в ранних аварских погребениях элиты и, вероятно, использовалось как символ престижа. Эти кольцевые мечи имеют аналоги из Алтайского края, но их распространение достигало Китая, Кореи и Японии. А их изображения также можно найти на фресках старого Самарканда, как у Афрасиаба.

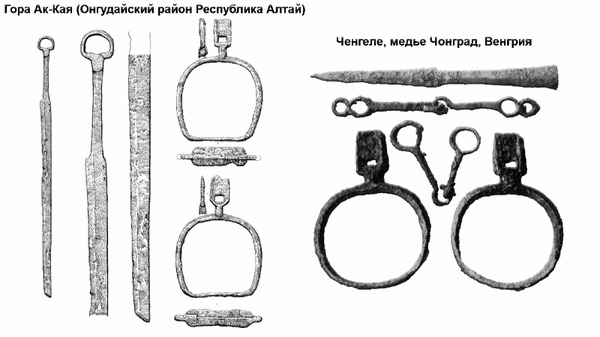

Сильная восточно-центральноазиатская связь материальной культуре раннего аварского периода присутствует и на уровне простого народа. Технологический прорыв, связанный с железным стременем, которое уже было известно в Азии, в Европе отмечен одновременно с приходом аваров. Его значение было также подчёркнуто кавалерийской реформой византийской армии. Однако в то время в Европу проникли не только отдельные типы артефактов, но и распространились некоторые характерные способы их отложения. В этот период, в неглубоких ямах Карпатской котловины, были захоронены жертвенные комплексы, так называемые тайники, состоящее из оружия и конской упряжи.

Приток населения из Евразийской степи в Карпатский бассейн, наблюдался неоднократно, но он генетически еще недостаточно изучен. Самыми ранними были представители, генетически связанные с ямной культурно-исторической общностью в третьем тысячелетии до нашей эры. Далее были скифы, сарматы и гунны. Немногие проанализированные скифские образцы из Венгрии имели относительно увеличенную европейскую родословную и не имели признаков потока генов из групп Восточной и Центральной Азии. А сарматы и гунны из Венгрии ещё меньше изучены. Помимо притока людей в Карпатский бассейн с востока, также наблюдались миграции с севера, например, сообщество периода лангобардов, которое непосредственно предшествовало аварам на территории и современной западной Венгрии, продемонстрировавшее в недавних исследованиях центральное и североевропейское геномное происхождение.

Также в седьмом веке, авары завоевали северную территорию, населенную славянами, которые были дополнительно завербованы в аварскую армию и получили заказ на поставку продовольствия. В течение около 250 лет господства в этом смешанном регионе можно было заметить значительное влияние аварской культуры (особенно в погребальных обрядах) и ассимиляцию с коренным населением.

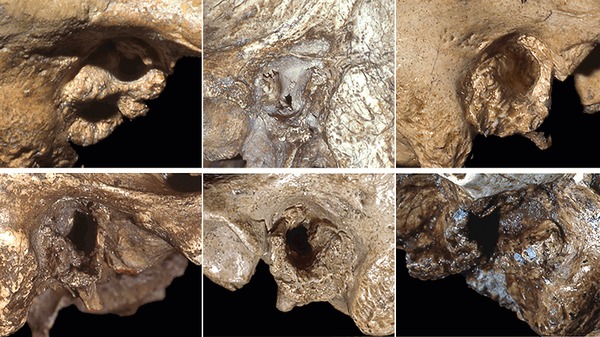

Антропологическая характеристика населения Карпатского бассейна аварского периода

Аварский период хорошо представлен и исследован с точки зрения физической антропологии, были раскопаны и изучены десятки тысяч захоронений VI—IX вв. Основной интерес вызывали азиатские морфологические типы черепа и элементы краниометрии, который впервые появляются в Карпатском бассейне в большом количестве и разнообразии. Аварское население антропологически неоднородно и в основном характеризуется европеоидным типом с брахицефальными и долихоцефальными вариациями. Однако важной частью этой неоднородности являются также азиатские или так называемые монголоидные типы, которые по более ранним данным (1983 года) не превышали 15-20% от населения Аварского каганата, хотя в некоторых регионах могли достигать 50%.

А морфологические признаки, характерные для монголоидов, иногда проявлялись и у других типов. Черепа, связанные с азиатскими популяциями, встречаются почти на каждом кладбище раннего аварского периода. Хотя появление этих типов можно интерпретировать как приток новых, возможно, восточно- центральноазиатских групп населения. Но их присутствие в среднем и позднем аварском периодах всё ещё интенсивно обсуждается.

Предыдущие генетические исследования

Лишь немногие исследования древней ДНК были сосредоточены на аварах и в этих исследованиях анализировалась только контрольная область митохондриальной ДНК. В одном из них рассматривалась группа аваров VIII—IX века из юго-восточной части Большой Венгерской равнины или части Среднедунайской равнины (Альфельд), Карпатского бассейна. Их материнский генофонд демонстрировал преимущественно южный и восточноевропейский состав. Причём азиатские элементы составляли только 15,3% вариаций. Другое недавнее исследование смешанной популяции Аварского каганата того же периода, из современной Словакии, также показало разный характер евразийской митохондриальной ДНК, с более низкой частотой восточноевразийских элементов - около 6,52%.

Новое исследование

В новой работе исследователи изучили 26 представителей аварского периода, которые были раскопаны в 10 различных местах. Семь из десяти участков расположены в междуречье Дунай-Тиса, а три к востоку от реки Тиса, где в VII веке можно было определить вторичный центр власти. Основное внимание было уделено 8 представителям аварской элиты из междуречья Дунай-Тиса, дополненных другими людьми из этого региона. Чтобы не утомлять подробностями, сразу перейдем к результатам. А кто желает ознакомиться с более детальной информацией, источник в конце статьи.

Результаты

Генетические данные о происхождении аварской элиты