Популяционная генетика послеледниковой Евразии.

2 поста

Экспериментирую с новыми форматами. Пилотный выпуск.

Палеогенетики выявили крупномасштабную миграцию на юг Великобритании в период от среднего до позднего бронзового века

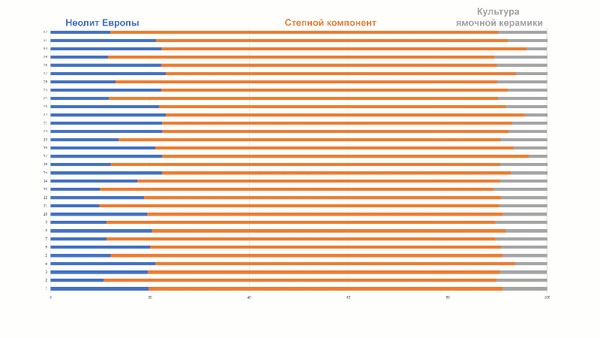

Команда международных исследователей, благодаря полногеномным данным от 793 человек, 416 из которых было из Великобритании, выявила ранее неизвестную миграцию людей на юг Великобритании в период от среднего до позднего бронзового века, более чем за полтора тысячелетия до саксонского периода, возможно с территории Франции. Попутно решив задачку с увеличенным компонентом ранних европейских земледельцев у современных британцев, особенно в южной части Великобритании по сравнению с ранним бронзовым веком. Анализ примесей показал, что этот компонент увеличивался на в южной части Великобритании от раннего бронзового века до позднего с 31 до 36% и зафиксировался на 38% в железном веке, когда поток миграций сократился и Великобритания находились в относительной генетической изоляции от большей части континентальной Европы.

Что отражено в росте аллеля, обеспечивающего толерантность к лактозе до ~ 50% к тому времени по сравнению с ~ 7% в Центральной Европе, где его частота быстро возросла только тысячелетие спустя.

Это говорит о том, что молочные продукты использовались качественно по-разному в Великобритании и в Центральной Европе в течение этого периода.

А в целом эти вновь выявленные мигранты внесли около половины предков в жителей Англии и Уэльса железного века, тем самым поддерживая теорию, что кельтский язык распространился по южной части Британии из Франции в конце бронзового века. И возможно сосуществовал там с другими языками.

Самое большое генеалогическое древо, составленное по древней ДНК на сегодняшний день

Древо включает 27 членов семьи из пяти поколений, обнаруженных в могильнике Хазлтон Северный, возрастом около 5700 лет.

Где патрилинейность сыграла ключевую роль в определении того, кто был похоронен в гробнице, поскольку все 15 передач из поколения в поколение происходили по мужской линии. Отец-основатель семейства имел потомство от 4-х женщин. Потомки двух из этих женщин были похоронены в одной и той же половине гробницы на протяжении всех поколений. Это говорит о том, что материнские подлинии были сгруппированы в ветви, отличительность которых была признана во время их захоронения. Отсутствие взрослых дочерей предполагает их погребение в других местах, вероятно, рядом с мужьями. Интересно, что помимо рождённых от отца-основателя и его потомков, в этой же гробнице были захоронены и дети от других мужчин, что авторы работы интерпретируют как факт усыновления. Помимо этого, 8 человек не были близкими биологическими родственниками основной линии, что повышает вероятность того, что родство также охватывало социальные связи, независимые от биологического родства. При этом все проанализированные люди, за исключением одного, избегали близкородственных связей.

Размеры средневековых боевых коней

Команда учёных, в поисках крупных коней – дестриэ, исследовала останки 1964 лошадей из 171 археологического памятника по всей Великобритании, живших в период с 300 по 1650 гг. н. э. По факту это крупнейшая выборка.

Невзирая на экономическую и политическую роль лошадей того периода они были относительно небольших размеров. В среднем лошади саксонского и норманнского периодов (V-XII веков), оказались размером шотландского пони. Лошади саксонского периода среднем схожи с позднеримскими, при этом разнообразие лошадей было меньше чем позднеримский период и вновь восстанавливается только в период позднего средневековья.

А крупные аномальные образцы появляются только с нормандского периода 1066-1200 годы и далее.

Для норманнского периода максимальная высота в холке зафиксировано 150 сантиметров это для лошади из замка Троубридж графства Уилтшир. Её размеры уже соответствует размерам современными легким верховым лошадям. Кстати здесь стоит отметить, что шотландские пони были не такие уж и маленькие (рост верховых шотландских пони — 132-140 см).

А в период высокого средневековья 1200-1350 годы впервые появляются лошади выше 160 сантиметров. Но только в период постсредневековья (1500-1650 годы), средний рост лошадей становится больше. При этом в постсредневековый период увеличивается и разнообразие размеров лошадей, отмене 120 сантиметров, до, почти, 170 сантиметров. И наконец их рост приближается к росту современных тяжеловозов и полукровных пород лошадей. При этом авторы работы отмечают что дальнейший поиск крупных боевых рыцарских лошадей дестриэ, должен переместиться на домашние помойке и живодёрни.

Кем были шумерские "кунга"?

Ещё до появления домашних лошадей в Месопотамии в конце третьего тысячелетия до нашей эры, клинописные таблички и печати, свидетельствовали о преднамеренном разведении животных, похожих на лошадей и называемых горные лошади, а также "кунга", которые были в шесть раз дороже ослов. Упоминания об этих ценных непарнокопытных также можно найти в нескольких глиняных табличках, в которых подробно описываются расходы на корм, например, ячмень для непарнокопытных бога Шара, покровителя города Уммы и обожествленного царя Шульги из Ура.

Размер и скорость крупных самцов кунга, делали их более предпочтительными по сравнению с ослами для буксировки четырехколесных боевых повозок, которые предшествовали колесницам с лошадьми. Более мелкие животные использовались в сельском хозяйстве. Центром разведения кунга был город Нагар, современный сирийский Тель-Брак на севере древней Месопотамии, чьи правители также дарили кунга элите союзных территорий.

Именно эти животные, предположительно были изображены на королевских печатях по всему региону, а также на штандарте войны и мира из Ура на территории современного Ирака.

А после появления в регионе домашних лошадей, использование этих животных сократилось, и они в конечном итоге исчезли. Но кем были эти кунга? Морфометрический анализ непарнокопытных, обнаруженных в богатых погребениях раннего бронзового века в сирийском Умм-эль-Марра, не дал точных результатов.

И вот новый генетический анализ образцов, возрастом около 4,5 тыс. лет, показал, что это были самые ранние из известных межвидовых гидридов, в истории человечества, а именно смесь ныне вымерших, сирийских куланов с домашними ослицами.

И как предполагают авторы эти гибриды были бесплодными, поэтому не оставили следов, а в последствии были заменены лошадьми.

Новоассирийский кожаный доспех в Турфане

В 2013 году в могильнике Янхай, в 43 км к юго-востоку от современного Турфана, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, были обнаружены остатки кожаного чешуйчатого доспеха.

Эта находка вызвала ряд вопросов, о времени и месте создания доспехов. И вот недавно были опубликованы результаты радиоуглеродного датирования, с подробностями конструкции доспехов и сравнительным анализом находки с аналогами из разных регионов.

Доспехи, датируемые 786-543 годами до н. э., первоначально были изготовлены из примерно 5444 мелких чешуек и 140 крупных, которые вместе с кожаными шнурками и подкладкой весил около 4-5 кг, и мог надеваться без сторонней помощи.

Благодаря сравнительному анализу авторы предполагают, что доспех мог быть изготовлена в Новоассирийском царстве и не имеет аналогов в соседних с Турфаном регионах того времени. Хотя в данном случае сохранности способствовал засушливый климат.

При этом неясно как он попали в Синьцзян.

Однако если место производства доспеха определено верно, то это является одним из редких доказательств передачи технологий с запада на восток в 1 тысячелетии до нашей эры, когда усилились социальные и экономические преобразования.

Древние нубийцы конца 1-го тысячелетия н. э.

Относительно мало известно о генетическом ландшафте Нубии до исламских миграций, которые начались в конце 1-го тысячелетия нашей эры. В новой работе, в дополнение к 3-м ранеесеквенированным геномам, авторы представляют данные ДНК 66 человек с двух кладбищ в районе нильского острова Кулубнарти в Северном Судане христианского периода (~ 650-1000 гг. н.э.), с многочисленными свидетельствами социальной стратификации между двумя кладбищами.

У исследованных представителей нубийцев было около 43% предков, родственным нилотам, а оставшаяся родословная была из-за пределов Египта и была схожей с таковой в Леванте бронзового и железного веков. При этом генофонд Кулубнарти – сформировавшийся в течение как минимум тысячелетия, содержит непропорционально большое количество западноевразийских предков, связанных с Левантом по женской линии. По отдельным признакам исследователи определили, что на 2-х кладбищах хоронили людей разного достатка.

При этом авторы не нашли генетических различий между людьми, захороненных на обоих кладбищах, которые по археологическим и антропологическим данным можно разделить по достатку и уровню жизни. А стало быть в древнем нубийском обществе социальный статус не зависел от происхождения. А наличие захороненных родственников между кладбищами говорит о возможности перехода из одного социального слоя в другой.

Помимо этого, современные нубийцы не являются прямыми потомками нубийцев Кулубнарти, что свидетельствует о дополнительном генетическом вкладе со времен христианского периода.

Фарерские острова были заселены раньше, чем считалось

Фарерские острова, входящие в состав современного Королевства Дании, расположены в Северной Атлантике между Норвегией и Исландией.

В середине IX века н. э. они были заселены викингами, однако несколько косвенных свидетельств предполагали более ранние даты заселения Фарерских островов выходцами с Британских. В новой работе, авторы, используя озёрные отложения, фекальные биомаркеры и фрагменты осадочной древней ДНК овец, определили, что люди и домашний скот жили на Фарерских островах, примерно за 350 лет до прибытия туда викингов с территорий современной Норвегии, а именно около 500 г. н. э. Возможно это были кельты.

Но более точно кто это был, ещё предстоит установить.

Источники:

1. Patterson, N., Isakov, M., Booth, T. et al. Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. Nature 601, 588–594 (2022). doi.org/10.1038/s41586-021-04287-4

2. Fowler, C., Olalde, I., Cummings, V. et al. A high-resolution picture of kinship practices in an Early Neolithic tomb. Nature 601, 584–587 (2022). doi.org/10.1038/s41586-021-04241-4

3. Aleksander Chrószcz, Piotr Baranowski, Andrzej Janowski, Dominik Poradowski, Maciej Janeczek, Vedat Onar, Beata Sudoł, Przemysław Spychalski, Agnieszka Dudek, Waldemar Sienkiewicz, Albert Czerski, Withers height estimation in medieval horse samples from Poland: Comparing the internal cranial cavity‐based modified Wyrost and Kucharczyk method with existing methods, International Journal of Osteoarchaeology, doi.org/10.1002/oa.3073 (2021).

4. E. Andrew Bennett, Jill Weber, Wejden Bendhafer, Sophie Champlot, Joris Peters, Glenn M. Schwartz, Thierry Grange, Eva-Maria Geigl. The genetic identity of the earliest human-made hybrid animals, the kungas of Syro-Mesopotamia. Science Advances, 2022; 8 (2) DOI: doi.org/10.1126/sciadv.abm0218

5. Patrick Wertmann, Dongliang Xu, Irina Elkina, Regine Vogel, Ma'eryamu Yibulayinmu, Pavel E. Tarasov, Donald J. La Rocca, Mayke Wagner. No borders for innovations: A ca. 2700-year-old Assyrian-style leather scale armour in Northwest China. Quaternary International, 2021; DOI: doi.org/10.1016/j.quaint.2021.11.014

6. Sirak, K.A., Fernandes, D.M., Lipson, M. et al. Social stratification without genetic differentiation at the site of Kulubnarti in Christian Period Nubia. Nat Commun 12, 7283 (2021). doi.org/10.1038/s41467-021-27356-8

7. Curtin, L., D’Andrea, W.J., Balascio, N.L. et al. Sedimentary DNA and molecular evidence for early human occupation of the Faroe Islands. Commun Earth Environ 2, 253 (2021). doi.org/10.1038/s43247-021-00318-0

Так называемая алтайская гипотеза в узкой версии предполагает общее происхождение для тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, а в широкой версии к ним добавляют корейский и японский языки. Суммарно эти языки называют алтайскими или трансъевразийскими.

В целом большинство экспертов сходятся во мнении, что лексические сходства между ядерными алтайскими языками, а именно тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими, слишком многочисленны, чтобы быть случайными, но предлагаемые исторические сценарии различаются. Одни ученые выступают за общее происхождение, а другие за доисторические контакты. Те же аргументы применимы к отношениям между корейским и японским языками, в то время как их гипотетические связи с тюркскими, монгольскими и тунгусскими языками менее очевидны и фактически поднимают вопрос о потенциальных случайных сходствах. Альтернативой может служить сложный, но более реалистичный гибридный сценарий, в котором первоначальные глубокие генеалогические отношения между тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими, корейским и японским языками, позже могли быть размыты или скрыты контактами различной интенсивности и продолжительности между уже разделенными ветвями.

Недавние оценки показывают, что даже если многие общие элементы этих языков действительно обусловлены заимствованиями, тем не менее, существует множество надежных доказательств их общего происхождения.

Однако принятие этой классификации порождает новые вопросы о времени, месте, культурной самобытности и маршрутах расселения людей, говорящих на трансъевразийских языках.

В новой работе авторы оспаривают традиционную "скотоводческую гипотезу", которая связывает первичное распространение трансъевразийских языков с экспансией кочевников начавшейся в восточной степи 4 тыс. лет назад. Вместо этого они указывают на связь распространения трансъевразийских языков сообществами земледельцев. Поскольку эти проблемы выходят далеко за рамки лингвистики, для их решения авторы также используют археологические и генетические данные.

Лингвистика

Для решения лингвистических вопросов авторы собрали новый набор данных из 3193 родственных комбинаций, которые представляют 254 базовых словарных понятия для 98 трансъевразийских языков, включая диалекты и исторические разновидности.

Благодаря байесовскому подходу в филогенетике, был определён возраст для корня трансъевразийских языков в интервале межу 5595-12793 годами назад, со средним значением около 9181 года назад.

При этом ядерные алтайские языки, включающие тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские выделились в среднем около 6811 лет назад, с последующим отделением монгольских и тунгусо-маньчжурских около 4491 года назад. А время отделения корейской и японской линии определено около 5458 лет назад.

Эти даты оценивают временную глубину первоначального распада данной языковой семьи на более чем одну основополагающую подгруппу.

А что касается местоположения, то в отличие от ранее предложенных очагов, которые простираются от Алтайских гор до просторов Хуанхэ, от горного хребта Большой Хинган и до бассейна Амура, авторы работы находят подтверждение происхождения трансъевразийских языков в районе реки Силяохэ в раннем неолите. Это на территории современной провинции Внутренняя Монголия КНР.

После первичного распада семьи в неолите дальнейшее расселение произошло в позднем неолите и бронзовом веке. Носители протомонгольских языков распространились на северо-запад до Монгольского плато, прототюркский продвинулся дальше на запад по восточной степи, а другие ветви двинулись на восток: прототунгусо-маньчжурские в сторону рек Амура, Уссури и озера Ханки, протокорейский на Корейский полуостров, а протояпонский через Корею на Японские острова.

Благодаря качественному анализу, в ходе которого авторы изучили слова, связанные с земледелием и скотоводством, обнаруженные в реконструированном словаре праязыков, они дополнительно определили элементы, которые указывают на образ жизни носителей этих праязыков в конкретном регионе и в определённое время.

Прототрансевразийский, протоалтайский, прото-монголо-тунгусский и протояпонский с протокорейским языки, отражают небольшое ядро унаследованных слов, относящихся к выращиванию проса, но не риса или других культур, к обработке и хранению продуктов питания, к дикорастущим культурам, намекающим на оседлость, а также слов, относящихся к изготовлению текстиля и свиньям с собаками как к единственным домашним животным на тот момент.

А вот языки, отделившиеся в бронзовом веке, такие как тюркские, монгольские, тунгусские, корейские и японские, уже были дополнены новыми словами, которые отражают изменения в хозяйственной деятельности и относятся к выращиванию риса, пшеницы, ячменя; содержанию крупного рогатого скота, овец и лошадей; к инструментам для работы в поле и по дому, а также к производству шелка. При чём эти слова являются заимствованиями, возникшими в результате лингвистического взаимодействия между населением бронзового века, говорящем на различных трансъевразийских и нетрансъевразийских языках.

Таким образом, возраст, прародина, оригинальная лексика, связанная с земледелием и характер контактов между носителями трансъевразийских языков, подтверждают "земледельческую гипотезу" и исключают "скотоводческую".

Стоит отметить, что согласно предыдущим исследованиям, скотоводство на территорию древней Монголии было введено благодаря расширению на восток представителей афанасьевской культуры. И хотя большинство афанасьевских захоронений, о которых сообщается на сегодняшний день, находится в горах Алтая и в районах Верхнего Енисея, они также были обнаружены в Синьцзяне (3000-2600 гг. до н. э.) и южной части Хангайских гор в Центральной Монголии, с протеомными доказательствами потребления молока (3112–2917 гг. до н. э.). При этом афанасьевцы Центральной Монголии и Алтая генетически неотличимы.

Кстати, у современных жителей Внутренней Монголии обнаружен западноевразийский след, родственный древним кочевым степным скотоводам и в меньшей степени — иранским земледельцам.

Археология

Хотя Северо-Восточная Азия эпохи неолита характеризовалась широким распространением земледелия, выращивание зерновых культур распространилось из нескольких центров одомашнивания, наиболее важным из которых для трансъевразийцев был бассейн реки Силяохэ, где выращивание проса началось 9 тыс. лет назад. Авторы работы учли 172 археологические особенности для 255 памятников эпохи неолита и бронзового века, а также составили перечень 269 остатков ранних зерновых культур, датированных радиоуглеродным методом на севере Китая в Приморье, Корее и Японии.

255 памятников были сгруппированы по культурному сходству, среди них авторы выделили кластер неолитических культур в бассейне реки Силяохэ от которого отделяются две ветви, связанные с выращиванием проса: корейская ветвь периода керамики Чыльмун и ветвь неолитических культур, охватывающая Амур, Приморье и Ляодунский полуостров. Это подтверждает предыдущие выводы о распространении практики выращивания проса в Корею 5,5 тыс. лет назад и в Приморье через Амур 5 тыс. лет назад.

Новый анализ дополнительно объединяет памятники бронзового века в районе Силяохэ с памятниками периода керамики Мумун в Корее и памятниками Яёй в Японии, что отражает распространение риса и пшеницы в провинции Шаньдун и на Ляодунском полуострове. Эти зерновые культуры попали на Корейский полуостров в раннем бронзовом веке (3300-2800 лет назад), а оттуда в Японию около или менее 3000 лет назад.

Хотя перемещения населения не были связаны с какими-то однотипными археологическими культурами, распространение видов земледелия в Северо-Восточной Азии было связано с некоторыми характерными типами каменных орудий для выращивания и сбора урожая, а также с технологиями производства текстиля. При этом в отличие от Западной Евразии, где одомашненные животные и молочное скотоводство сыграли важную роль в распространении неолита, в Северо-Восточной Азии нет свидетельств одомашненных животных, за исключением свиней и собак, вплоть до бронзового века.

Связь между сельским хозяйством и миграцией населения особенно очевидна между Кореей и Западной Японией благодаря сходству керамики, каменных орудий труда, а также домашней и погребальной архитектуры.

Авторы работы, основываясь на предыдущих исследованиях, предоставляют обзор демографических изменений, связанных с внедрением выращивания проса в рассматриваемых регионах.

Вложив средства в сложные рисовые поля, земледельцы, выращивающие рис, как правило, вели оседлый образ жизни, а прирост населения конвертировали в дополнительную рабочую силу. А вот люди, выращивающие просо, расселялись интенсивнее. При этом плотность населения в эпоху неолита увеличивалась по всей Северо-Восточной Азии до демографического кризиса в позднем неолите. После которого в бронзовом веке наблюдался экспоненциальный рост населения в Китае, Корее и Японии.

Генетика

Для анализа генетической составляющей вопроса, авторы дополнили ранее опубликованные геномные данные из восточноевразийских степей, бассейна рек Силяохэ, Амура и Хуанхэ, а также Ляодунского полуострова, провинции Шаньдун, Приморья и Японии от 9500 д 300 лет назад, 19 новыми образцами из Кореи, района Амура, а также островов Кюсю и Рюкю.

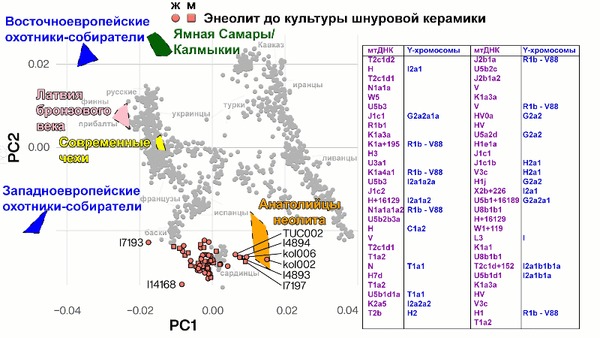

На графике анализа главных компонент древние образцы спроецировали на 149 современных популяций Евразии и 45 Восточной Азии.

В моделях примесей (QpAdm) древние популяции из исследования представляют собой смесь пяти генетических компонентов, где Чжалайнор представляет популяции Амура; Яншао – обитателей бассейна Хуанхэ; Рокуцу – людей периода дзёмон; а культуры Хуншань и верхнего слоя Сяцзядяня на реке Силяохэ состоят из смеси различных восточноазиатских генетических компонентов из долин рек Хуанхэ и Амура.

Стоит отметить, что под популяциями Амура стоит понимать древних северовосточных азиатов как из пещеры Чёртовы ворота Приморья в неолите, так более универсально из других работ палеогенетиков.

Современные носители тунгусского, а также нивхского языков в Приамурье образуют плотный кластер. Неолитические охотники-собиратели Байкала, Приморья и юго-восточной степи, а также земледельцы из Силяохэ и Амура, попадают в рамки этого же кластера с небольшой долей древних северных евразийцев.

Земледельцы позднего неолита Анъанси демонстрируют высокую долю амурской родословной или древних северовосточных азиатов, в то время как неолитические земледельцы, выращивающие просо в долинах Силяохэ, демонстрируют постепенный сдвиг от этой родословной в сторону геномов реки Хуанхэ с течением времени.

Таким образом эта амурская родословная древних северовосточных азиатов может отражать предковый профиль охотников-собирателей Байкала, Амура, Приморья, юго-восточных степей и Силяохэ до неолита или даже верхнего палеолита. И этот компонент всё ещё присутствовал у ранних земледельцев этого региона.

Анализ главных компонент, как и в предыдущих работах, демонстрирует, что люди из неолитической Монголии имели высокую долю древних северовосточных азиатов или амурского компонента с обширным потоком генов из Западной Евразии, который увеличивался от бронзового века до средних веков.

Поскольку родословную древних северовосточных азиатов, связанную с Амуром, можно проследить до носителей японского и корейского языков, она, по-видимому, является исходным генетическим компонентом, общим для всех носителей трансъевразийских языков.

А анализ древних геномов из Кореи показал, что генетический компонент дзёмон неравномерно присутствовавший на полуострове 6 тыс. лет назад со временем исчезает, о чем свидетельствует незначительное его количество у современных корейцев. Отсутствие компонента дзёмон на Корейском полуострове в бронзовом веке указывает на то, что популяции связанные с современными корейцами, мигрировали в этот регион и заменили предыдущие популяции, параллельно внедрив технологии выращивания риса. Поэтому исследователи связывают распространение земледелия в Корее с различными волнами миграций из бассейнов Амура и Хуанхэ. Как культура хуншань для выращивания проса и культура верхнего слоя Сяцзядянь для добавления рисового земледелия в бронзовом веке.

Результаты также подтверждают массовую миграцию из Кореи в Японию в бронзовом веке, когда генофонд связанный с людьми периода дзёмон был заменён генофондом носителей культуры яёй.

Также в новой работе авторы впервые сообщают о древнем геноме с острова Мияко архипелага Рюкю, который показал, что древние жители архипелага происходят от представителей дзёмон с севера, вопреки предыдущим выводам о том, что древние его жители достигли южных островов Рюкю с Тайваня

Генетический переход от родословной дзёмон к яёй до периода Раннего Нового времени, отражает позднее появление сельского хозяйства и рюкюских языков в этом регионе.

Выводы

Благодаря сочетанию лингвистических, археологических и генетических данных, происхождение трансъевразийских языков можно проследить до неолита в Северо-Восточной Азии, когда люди с генофондом как у древних северовосточных азиатов начали выращивать просо.

Распространение этих языков состоит из двух основных фаз, отражающих распространение сельского хозяйства и генов.

Первая фаза, представляет собой первичный раскол трансъевразийских языков в раннем – среднем неолите, когда земледельцы, выращивающие просо, генетически связанные с древними северовосточными азиатами или с так называемой в этом исследовании – амурской родословной, распространились от реки Силяохэ до сопредельных регионов.

Вторая фаза, представлена языковыми контактами между пятью дочерними ветвями в позднем неолите, бронзовом и железном веках, когда земледельцы, выращивающие просо, со значительной долей древних северовосточных азиатов или амурской родословной, постепенно смешивались с популяциями из бассейна реки Хуанхэ, западной Евразии и носителями компонента культуры дземон. Благодаря этим контактам было внедрено рисоводство, западноевразийские культурные инновации и скотоводство. Начало выращивания проса в регионе реки Силяохэ примерно 9 тысяч лет назад может быть связано со значительной долей родословной, древних северовосточных азиатов, связанной с бассейном Амура, и совпадать во времени и пространстве с древними носителями трансъевразийских языков.

В соответствии с недавними ассоциациями между сино-тибетскими языками, возраст которых оценивается в 8 тыс. лет, и земледельцами эпохи неолита из верхнего и среднего течения реки Хуанхэ, новые результаты связывают два центра одомашнивания проса в Северо-Восточной Азии с происхождением двух основных языковых семей: сино-тибетской на реке Хуанхэ и трансъевразийской в бассейне реки Силяохэ.

Отсутствие доказательств влияния популяций реки Хуанхэ на язык и гены предков трансъевразийцев согласуется с наличием нескольких центров выращивания проса, что ранее было предложено в археоботанике.

Ранние этапы одомашнивания проса 9-7 тыс. лет назад сопровождались ростом численности населения, что привело к образованию экологически или социально изолированных подгрупп в бассейне реки Силяохэ и нарушению связи между носителями алтайских и японо-корейских языков.

Примерно между 5 и 6 тыс. лет назад некоторые из этих земледельцев начали мигрировать на восток, вокруг Желтого моря в Корею и на северо-восток в Приморье, принося в эти регионы тунгусо-маньчжурские и корейский языки, а из региона Силяохэ дополнительно ещё и амурский генофонд древних северовосточных азиатов в Приморье и их смесь с популяциями реки Хуанхэ в Корею.

Кстати новые генетические данные из Кореи примечательны тем, что они свидетельствуют о наличии предковых линий, связанных с популяциями дзёмон, и их смеси, за пределами Японии.

В позднем бронзовом веке наблюдался обширный культурный обмен по всей евразийской степи, что привело к смешению населения из региона Силяохэ и Восточной степи с западноевразийскими генетическими линиями.

Лингвистически это взаимодействие отражается в заимствовании агроживотноводческой лексики носителями протомонгольского и прототюркского языков, особенно в отношении выращивания пшеницы и ячменя, разведения скота, включая молочное скотоводство, а также содержания лошадей.

Около 3300 лет назад земледельцы из провинции Шаньдун и Ляодунского полуострова мигрировали на Корейский полуостров, после чего там помимо проса, начали выращивать рис, ячмень и пшеницу. Эта миграция связана с генетическим компонентом культуры верхнего слоя Сяцзядянь бронзового века и отражена в заимствованиях между японским и корейским языками. А 3 тыс. лет назад, эти инновации, связанные с сельским хозяйством, были переданы на остров Кюсю параллельно с заменой генофонда дзёмон таковым от носителей культуры яёй и лингвистическим переходом к японскому языку.

Новы результаты, также противоречат предыдущим предположениям о миграции австронезийского населения с Тайваня на остров Мияко архипелага Рюкю. Вместо этого так далеко на юг распространялась родословная связанная с дзёмон. При этом авторы отмечают, что наличие компонента дзёмон в Корее, не всегда совпадало с культурой.

Результаты работы подтверждают недавние выводы о том, что японские и корейские популяции происходят из бассейна реки Силяохэ.

И хотя предыдущие исследования определяли ареал возникновения трансъевразийских языков как выходящий за пределы участков пригодных для земледелия, новое исследование указывает на то, что гипотеза о связи земледелия и распространения языков всё ещё остается важной моделью для понимания закономерностей расселения популяций Евразии.

В сумме авторы работы делаю вывод о том, что распространение носителей трансъевразийских языков было обусловлено сельским хозяйством.

Источники:

1. Robbeets, M., Bouckaert, R., Conte, M. et al. Triangulation supports agricultural spread of the Transeurasian languages. Nature 599, 616–621 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-04108-8

2. Permutation test applied to lexical reconstructions partially supports the Altaic linguistic macrofamily

Kassian Alexei S., Starostin George, Egorov Ilya M., Logunova Ekaterina S., Dybo Anna V. https://doi.org/10.1017/ehs.2021.28

Вспомогательные материалы:

Stevens, C.J., Shelach-Lavi, G., Zhang, H. et al. A model for the domestication of Panicum miliaceum (common, proso or broomcorn millet) in China. Veget Hist Archaeobot 30, 21–33 (2021). doi.org/10.1007/s00334-020-00804-z

Синьцзян-Уйгурский автономный район, географически расположенный в зоне слияния восточной и западной культур, в своё время был частью Великого шелкового пути, а также крупным перекрестком для трансъевразийского генетического и культурного обмена, включая также языки и сельскохозяйственные культуры.

Синьцзян, раскинувшийся по обе стороны Тянь-Шаньских гор, можно разделить на два субрегиона, называемых Северным Синьцзяном, в который попадает Джунгария, и Южным с Таримской впадиной и пустыней Такла-Макан. Хотя Таримский бассейн, на большей его части, непригоден для жизни, в нем также встречаются небольшие оазисы и речные потоки от тающих снежных шапок гор. В пределах и вокруг Джунгарского бассейна, скотоводы раннего бронзового века афанасьевской (3000-2600 гг. до н. э.) и чемурчекской (2500-1700 гг. до н. э.) культур, были правдоподобно связаны и со скотоводами афанасьевской культуры из Алтае-Саянского региона на юге Сибири (3150–2750 гг. до н. э.), которые, в свою очередь, были генетически тесно связаны с ямной культурой из Понтийско-Каспийской степи (3500–2500 гг. до н. э.), расположенной почти в 3000 км к западу.

Лингвисты выдвинули гипотезу о том, что миграции афанасьевцев принесли ныне вымершую тохарскую ветвь индоевропейской семьи языков на восток, отделив ее от других индоевропейских языков к третьему или четвертому тысячелетию до н. э. Однако, хотя родословная, связанная с представителями афанасьевской культуры, была обнаружена у популяций железного века Джунгарии (около 200-400 гг. до н. э.), а тохарский язык зафиксирован в буддийских текстах из Таримского бассейна, датируемых 500-1000 гг. н. э., мало что известно о более ранних популяциях Синьцзяна и их возможных генетических связях с афанасьевцами или другими группами.

Ещё в начале XX века европейские исследователи сообщили об открытии мумифицированных человеческих останков в Центральной Азии и с тех пор в Таримском бассейне было найдено и проанализировано множество других мумий, датируемых примерно 2000 годом до н. э. - 200 годом н. э. Находки привлекли международное внимание своим так называемым западным или европеоидным внешним обликом, войлочной и тканой шерстяной одеждой, а также своим агроживотноводческим хозяйством, которое включало крупный рогатый скот, овец, коз, пшеницу, ячмень, просо и даже сыр. На сегодняшний день мумии найдены по всему Таримскому бассейну, среди которых самыми ранними являются найденые в нижних слоях могильников: Гумугоу (2135-1939 гг. до н. э.), Сяохэ (1884-1736 гг. до н. э.) и Бэйфан (1785-1664 гг. до н. э.). Эти и другие связанные с ними памятники бронзового века сгруппированы в археологическом горизонте Сяохэ на основе их общей материальной культуры.

Ученые предложили несколько контрастирующих гипотез для объяснения происхождения и западных элементов внешности у жителей горизонта Сяохэ, включая степную гипотезу происхождения от людей из афанасьевской культуры, связанной с ямной, гипотезу происхождения от популяций, связанных с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом и гипотезу, основанную на теории островной биогеографии для Горного коридора Внутренней Азии.

Степная гипотеза утверждает, что популяции раннего бронзового века из Алтае-Саянского региона распространились в Таримский бассейн через Джунгарский и впоследствии основали агроживотноводческое хозяйство составляющее горизонт Сяохэ, около 2000 г. до н. э.

Бактрийская же гипотеза утверждает, что Таримский бассейн был первоначально заселён мигрирующими земледельцами связанными с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом около 2300-1800 гг. до н. э. из пустынных оазисов Афганистана, Туркменистана и Узбекистана через горы Центральной Азии. Поддержка этой гипотезы в значительной степени основана на сходстве сельскохозяйственных и ирригационных систем между этими регионами, которые отражают адаптацию к условиям пустынь, а также на доказательствах ритуального использования хвойника или эфедры.

Гипотеза островной биогеографии также, как и "бактрийская", связывает происхождение основателей горизонта Сяохэ с популяциями гор Центральной Азии, но в отличие от "бактрийской" она связана с отгонным животноводством в пределах Горного коридора Внутренней Азии к западу и северу от Таримского бассейна. Хотя в качестве альтернативы, через горный коридор, простирающийся от Гиндукуша до Алтая могли в основном перемещаться товары и идеи, а не популяции.

Недавние археогенетические исследования показали, что популяции афанасьевской культуры бронзового века Южной Сибири и Бактрийско-Маргианского археологического комплекса в Центральной Азии имеют различимые генетические профили, которые также отличаются и от более древних профилей охотников-собирателей Внутренней Азии.

Таким образом, дальнейшие генетические исследования населения Синьцзяна бронзового века имеют значительный потенциал для реконструкции истории населения Джунгарского и Таримского бассейнов.

В процессе новой работы исследователи получили генетические данные 5 человек раннего бронзового века из Джунгарии, ассоциированных с афанасьевской культурой (3000-2800 гг. до н. э.) и 13 человек из Таримского бассейна раннего-среднего бронзового века (2100-1700 гг. до н. э.), принадлежащих к горизонту Сяохэ.

Данные были дополнены анализом белков зубного камня 7 самых древних людей с участка Сяохэ.

Генетическое разнообразие популяций Синьцзяна бронзового века

На графике анализа главных компонент древние жители Синьцзяна образуют несколько отдельных кластеров на линии от современных европейских популяций к восточноазиатским, с некоторым отклонением в сторону древних северных евразийцев, наиболее известными представителями которых являются древние охотники-собиратели стоянок Мальта и Афонтова гора 3.

Жители раннего бронзового века из 2-х стоянок Джунгарии, Айитуохан и Сонгшугоу, ближе к Алтайским горам, на графике оказались близки к степным скотоводам афанасьевской культуры из Алтае-Саянского региона, что подтверждается и моделями примеси.

А обитатели стоянки Нилэкэ раннего бронзового века, расположенной ближе к горам Тянь-Шаня немного смещены в сторону более поздних жителей Таримского бассейна. При этом в отличие от Джунгарии раннего бронзового века, представители Таримского бассейна из могильников Сяохэ и Гумугоу раннего-среднего бронзового века, образуют плотный кластер, близкий к жителям центральной части евразийской степи и Сибири с повышенной долей предков древних северных евразийцев, как представители ботайской культуры на севере Казахстана, в отличие от современных казахов. А житель Таримского бассейн с более южного участка Бэйфан, смещён от Сяохэ в сторону людей раннего бронзового века Байкала.

Чтобы было проще понимать, компонент древних северных евразийцев, то это западноевразийский компонент который был широко распространён, включая обитателей Янской стоянки, возрастом около 32 тыс. лет, стоянки Мальта в Прибайкалье, возрастом 24 тыс. лет и Афонтовой горы у современного Красноярска, возрастом около 17 тыс. лет. Примерно 75% этого компонента было у восточноевропейских охотников-собирателей и около 36% у кавказских. У людей эпохи неолита Ирана было до 50% этого компонента, что отличает их от анатолийских земледельцев.

Примечательно, что скандинавские охотники-собиратели представляют собой смесь западных и восточных охотников-собирателей с вкладом древних северных евразийцев.

А в настоящее время этот компонент распространён у европейцев и коренных американцев, у последних наряду с восточноазиатским вкладом, разумеется.

Кстати в Европу эту родословную добавили представители либо ямной культуры, либо культуры генетически очень на неё похожей.

Генетическое наследие афанасьевской культуры в Джунгарии

Невзирая на значительные отличия между джунгарскими и таримскими группами, они всё же тесно генетически связаны. Но обе джунгарские группы ближе к различным западноевразийским популяциям и разделяют меньшее количество аллелей с группами, связанными с древними северными евразийцами. Их можно смоделировать как трехкомпонентную смесь, в основе которой от 50 до 70% предков, связанных с афанасьевской культурой (где 70% у образцов стоянок ближе к Алтайским горам, а 50% ближе к горам Тянь-Шаня) а также от 19 до 36% древних северных евразийцев или компонента, как и у более поздних людей из могильников Таримского бассейна - Гумугоу с Сяохэ.

И от 9 до 21% популяций Байкала раннего бронзового века. Кстати при добавлении в модели предковых компонентов людей из Горного коридора Внутренней Азии или связанных с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом, то они рушатся, указывая на то, что для моделирования западноевразийского компонента в Джунгарии достаточно афанасьевцев.

При этом несмотря на то что люди из могильников Гумугоу и Сяохэ жили на тысячелетие позже джунгарских групп, они генетически более далеки от афанасьевцев, что позволяет предположить, что у жителей восточной части Таримского бассейна, более высокая доля местных условно автохтонных предков, которые жили в регионе тысячелетия до прибытия других групп.

А люди чемурчекской культуры раннего бронзового века, которая сменила афанасьевскую как в Джунгарском бассейне, так и в горах Алтая, в моделях примерно две трети состоят из обитателей стоянок Айитуохан и Сонгшугоу раннего бронзового века Джунгарии, а остальная часть моделируется как смесь представителей участков Гумугоу и Сяохэ Таримского бассейна с людьми, связанными с Горным коридором Внутренней Азии или Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом.

В совокупности эти результаты показывают, что раннее расселение скотоводов афанасьевской культуры в Джунгарии сопровождалось значительным уровнем генетического смешения с местными условно автохтонными популяциями, что отличается от модели первоначального формирования этой культуры в Южной Сибири.

Генетическая изоляция популяции Таримского бассейна

Несмотря на 600 км пустыни между участками Гумугоу с Сяохэ на востоке Таримской впадины и могильником Бэйфан в самом сердце пустыни Такла-Макан, их обитатели представляют собой гомогенную/однородную популяцию, которая подверглась существенному сокращению численности, о чем свидетельствует высокая генетическая близость неродственных её представителей и низкое разнообразие гаплогрупп.

Жителей участков Гумугоу с Сяохэ раннего-среднего бронзового века можно смоделировать как смесь около 72% древних северных евразийцев как представительница Афонтовой горы 3 и около 28% древних жителей Байкала раннего бронзового века, как носители глазковской культуры, к примеру.

Которые сами представляют собой смесь компонентов древних жителей Северо-Восточной Азии и небольшой части древних северных евразийцев.

А образец могильника Бэйфан можно смоделировать как смесь жителей участков Гумугоу с Сяохэ около 89%, с вышеупомянутыми представителями Байкала раннего бронзового века, около 11%.

Для обеих таримских групп модели примесей не поддерживают добавление к ним людей из афанасьевской культуры и Горного коридора Внутренней Азии или Бактрии в качестве западноевразийского источника. Исследователи оценивают дату формирования их генофонда за 183 поколения или 9157 лет назад (± 986 лет), с учётом среднего времени на поколение в 29 лет. Кстати, из-за этого большой разброс - плюс/минус (±).

В совокупности результаты указывают на то, что самые ранние представители горизонта Сяохэ принадлежат к изолированному условно автохтонному генофонду, связанному с древними северными евразийцами Центральной Азии и Южной Сибири.

Молочное скотоводство в Таримском бассейне

Хотя суровые условия Таримского бассейна, возможно, служили географическим барьером для притока генов в регион, они не были препятствием для обмена идеями или технологиями, поскольку импортированные инновации, такие как молочное скотоводство, а также выращивание пшеницы и проса, легли в основу экономики этого региона в бронзовом веке.

Из верхних слоев кладбищ Сяохэ и Гумугоу, были извлечены шерстяные ткани, рога и кости крупного рогатого скота, овец и коз, навоз домашнего скота, остатки молока и кисломолочных продуктов, а также семена пшеницы, проса и пучки эфедры. Многие мумии, датируемые 1650-1450 годами до н. э., были даже похоронены с кусками сыра.

А для решения вопроса о том какой образ жизни вели самые ранние жители Сяохэ, исследователи проанализировали белки зубного камня 7 самых древних обитателей участка Сяохэ, датируемых примерно 2000-1700 годами до нашей эры.

Результаты подтвердили, что самые древние жители участка Сяохэ раннего-среднего бронзового века, употребляли в пищу молочные продукты. Во всех образцах были обнаружены белки, специфичные для молока крупного рогатого скота, овец и коз.

Но несмотря на это, и в отличие от предыдущих гипотез, ни один из проанализированных людей не имел производных мутаций, обеспечивающих стойкость к лактазе во взрослом возрасте. Поэтому Таримские мумии способствуют увеличению числа доказательств того, что доисторическое молочное скотоводство во Внутренней и Восточной Азии распространялось независимо от мутаций толерантности к лактозе.

Выводы

Хотя человеческую деятельность в Синьцзяне можно проследить более чем до 40 тыс. лет назад, как в пещере Тунтяньдун, самые ранние свидетельства постоянного проживания людей в Таримском бассейне датируются только концом третьего - началом второго тысячелетия до н. э. Где на участках Сяохэ, Гумугоу и Бэйфан хорошо сохранившиеся мумифицированные человеческие останки представляют собой самых ранних обитателей региона.

С момента их открытия в начале XX века и последующих крупномасштабных раскопок, начавшихся в 1990-х годах, таримские мумии были в центре дискуссий относительно их происхождения и связи с другими соседними группами, такими как носители афанасьевской культуры из степей бронзового века, жители оазисов из Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, а также представители чемурчекской культуры и обитатели Горного коридора Внутренней Азии. Помимо этого, интересовала и их связь с распространением индоевропейских языков в этом регионе.

Палеогенетические и протеомные данные, которые представлены в новой работе, указывают на совершенно иную и более сложную популяционную историю обитателей Таримского бассейна, чем предполагалось ранее.

Хотя через Горный коридор Внутренней Азии могли передаваться товары и идеи, он не был источником родословной для людей горизонта Сяохэ. Вместо этого таримские мумии принадлежат к географически изолированному, но широко распространённому в более древние времена западноевразийскому генофонду древних северных евразийцев, представительницей которых была жительница участка Афонтова гора 3, в районе современного Красноярска, возрастом около 17 тыс. лет. Примечательно, что у этой древней представительницы охотников и собирателей был обнаружен самый ранний на данный момент, производный аллель rs12821256, связанный со светлым цветом волос у европейцев.

Таким образом, более европейский внешний облик таримских мумий, вероятно, обусловлен их связью с генофондом древних северных евразийцев и изолированностью от смешения с соседними популяциями из-за экстремальных условий жизни в отличие от популяций раннего бронзового века Джунгарского бассейна, Горного коридора Внутренней Азии и чемурчекской культуры, которые взаимодействовали и смешивались с соседними популяциями, с которыми у них были культурные связи.

Однако несмотря на свою существенную генетическую изоляцию, население горизонта Сяохэ было культурно довольно разносторонним и объединяло в своей культуре инновации различного происхождения. Они делали сыр из молока жвачных животных, по технологии, возможно, перенятой у потомков афанасьевцев, а также выращивали пшеницу, ячмень и просо. Эти культуры первоначально были одомашнены на Ближнем Востоке и в Северном Китае и попали в Синьцзян не ранее 3500 г. до н. э., скорее всего по Горному коридору Внутренней Азии.

Таримцы использовали хвойник или эфедру в погребальном обряде, как и в оазисах Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, а также развили собственные отличительные культурные элементы, не встречающиеся среди других культур в Синьцзяне или где-либо еще. К ним относятся деревянные гробы в форме лодок, покрытые шкурами крупного рогатого скота и столбы из тополя разной формы. Вместо керамики предпочтение отдавалось плетёным корзинам, по форме напоминающим керамику афанасьевцев. Судя по находкам, можно сделать вывод, что обитатели горизонта Сяохэ, были хорошо осведомлены о технологиях и культурах за пределами Таримского бассейна, но развили свою уникальную культуру в ответ на экстремальные вызовы пустыни Такла-Макан с её оазисами, где даже пески не стоят на месте.

Это исследование подробно описывает происхождение популяций бронзового века в Джунгарском и Таримском бассейнах Синьцзяна. Примечательно, что новые результаты не подтверждают гипотезу о существенной миграции людей из степных или горных регионов в Таримский бассейн, чтобы объяснить происхождение людей, которые дошли до нас в виде таримских мумий. Вместо этого данные указывают на местную генетически изолированную популяцию с профилем древних северных евразийцев, который в более ранние времена был широко распространен.

Этот вывод согласуется с более ранними аргументами о том, что Горный коридор Внутренней Азии, в буквальном смысле был географическим коридором и вектором регионального культурного взаимодействия, которое связывало разрозненные группы населения с 4 по 2 тысячелетие до н. э. При этом новые данные ещё больше расширяют ареал распространения западно-евразийского компонента в древней Азии.

В то время как прибытие и смешение афанасьевских популяций в Джунгарском бассейне на севере Синьцзяна около 3000 г. до н. э., возможно, привело к появлению индоевропейских языков в регионе, материальная культура и генетический профиль таримских мумий примерно с 2100 г. до н. э. ставят под сомнение упрощенные предположения о связи между генетикой, культурой и языком и оставляют без ответа вопрос о том, говорили ли таримские популяции бронзового века на прототохарском языке.

Будущие археологические и палеогенетические исследования последующих популяций Таримского бассейна и, что немаловажно, тех периодов, где были найдены тохарские тексты первого тысячелетия н. э., могут способствовать получению ответов на эти вопросы и в целом пониманию более поздней истории населения Таримского бассейна.

Источник: Zhang, F., Ning, C., Scott, A. et al. The genomic origins of the Bronze Age Tarim Basin mummies. Nature 599, 256–261 (2021). doi.org/10.1038/s41586-021-04052-7

О том, какую роль сыграло одомашнивание лошадей в истории людей, пояснять излишне. Мобильность на большие расстояния, военные стратегии и кулинарные дополнения, вполне понятные преимущества. Однако где это произошло вызывает массу вопросов. Особенно если учесть, что современные одомашненные породы не происходят от самой ранней линии домашних лошадей, связанной с ботайской культурой на севере современного Казахстана, из контекста которой были получены самые ранние археологические свидетельства упряжи, доения и содержания лошадей в загонах, около 5,5 тыс. лет назад. Хотя и с отсутствием согласия между разными учёными по поводу доказательств их одомашнивания. Другие регионы-кандидаты на одомашнивание лошадей, такие как Пиренейский полуостров и Анатолия, также недавно были оспорены. Таким образом, генетическое, географическое и временное происхождение предков современных домашних лошадей осталось неизвестным.

В новой работе учёные из более чем 15 стран проанализировали останки лошадей со всех предполагаемых центров одомашнивания, включая Пиренейский полуостров, Анатолию, а также степи Западной Евразии и Средней Азии

В выборку вошли 264 вновь секвенированных древних генома и девять ранее опубликованных, возрастом примерно от 2 до 52 тыс. лет.

Результаты

Популяционная структура лошадей до одомашнивания

Метод присоединения соседей выявил четыре географически разделённых кластера с некоторыми нюансами как у анатолийских лошадей эпохи неолита, где соответствие дерева данным предполагало филогенетическое смещение.

⦁ Наиболее базальный первый кластер включает ленских лошадей (Equus lenensis) из Северо-Восточной Сибири живших с конца плейстоцена по конец IV тысячелетия до н. э.

⦁ Во второй кластер вошли лошади из Европы, включая образцы позднего плейстоцена из современной Румынии, Бельгии, Франции и Великобритании, а также из регионов от Испании до Скандинавии, Венгрии, Чехии и Польши с 6 по 3 тысячелетие до н. э.

⦁ Третий кластер включает самых ранних известных домашних лошадей из ботайской культуры и лошадей Пржевальского, которые были распространены на Алтае и Южном Урале с 5 по 3 тысячелетие до н. э.

⦁ И в 4 кластер вошли современные домашние лошади, а также древние, которые стали географически широко распространены примерно после 2200 года до н. э. и во 2 тысячелетии до н. э. (DOM2). Этот кластер генетически близок к лошадям, которые жили в степях Западной Евразии (WE), но не западнее румынского региона Нижний Дунай к югу от Карпат, до и в течение 3 тысячелетия до н. э.

При этом анализы показывают, что до 3000 г. до н. э. популяции лошадей очень сильно отличались в зависимости от географических барьеров на пути миграций.

В родословной лошадей из неолитической Анатолии и энеолитической Центральной Азии, в том числе у ботайских, увеличен генетический компонент (окрашенный в зеленый цвет), который также был значительным в Центральной и Восточной Европе в позднем плейстоцене (RONPC06_Rom_m34801) и четвертом или третьем тысячелетии до н. э. Однако он отсутствовал или был слабо представлен у лошадей в низовьях Дуная на территории Румынии, приднепровских степях (Ukr11_Ukr_m4185) и нижнем течении Волги и Дона в течение шестого-третьего тысячелетий до нашей эры.

Это указывает на возможное распространение анатолийских лошадей в Центральную и Восточную Европу, а также в Среднюю Азию, но не в степи Западной Евразии. А отсутствие типичного неолитического анатолийского происхождения исключает экспансию лошадей из Анатолии в Центральную Азию через Кавказ, но поддерживает их связь с лошадьми к югу от Каспийского моря примерно до 3500 года до н. э.

Происхождение современных домашних лошадей (DOM2)

Лошади из степей нижнего течения Волги и Дона были первыми, у кого преобладал компонент как у современных домашних лошадей, окрашенный в оранжевый цвет на графике. Эти лошади были из контекстов майкопской (Aygurskii), ямной (Repin – раннеямного (репинского) горизонта) и полтавкинской (Sosnovka) культур от 3500 по 2600 г. до н. э. При этом генетическая преемственность с домашними лошадьми (DOM2) была отвергнута почти для всех лошадей, предшествующих примерно 2200 г. до н. э., за исключением двух поздних образцов из Турганикского (TURG) поселения ямной культуры с 2900 по 2600 гг. до н. э., которое расположено дальше на северо-восток от низовья Волги и Дона.

Моделирование примесей исключило возможность вклада от анатолийских лошадей в предков современных домашних лошадей и подтвердило связь последних с их предками из нижнего течения Волги и Дона.

Типичный компонент родословной современных домашних лошадей был максимальным в группах из районов нижнего течения Волги и Дона, но резко снижался к востоку, как в Турганикском (TURG) поселении ямной культуры и Центральной Азии в 3 тысячелетии до н. э., по мере увеличения доли предков неолитических анатолийских лошадей. Компонент родословной типичный для современных домашних лошадей, также снижался и к западу от днепровских степей, что позволяет выделить регион вокруг низовья Волги и Дона как наиболее вероятное географическое место происхождения предков современных домашних лошадей в конце четвертого и начале третьего тысячелетий до нашей эры (выделен красным на первой иллюстрации).

Распространение степных скотоводов

Предыдущие анализы древних геномов человека выявили массовую миграцию степных скотоводов из степей Западной Евразии в Центральную и Восточную Европу в третьем тысячелетии до н. э., которые были связаны с ямной культурой. Эти миграции значительно повлияли и на культуру шнуровой керамики примерно с 2900 по 2300 год до н. э. Однако роль лошадей в миграционных процессах, оставалась неясной потому, как и волы вполне себе могли тащить тяжелые повозки ямников со сплошными цельными деревянными колёсами. При этом в генетическом профиле лошадей из контекстов культуры шнуровой керамики почти полностью отсутствовал компонент родословной как у современных домашних лошадей и лошадей раннеямного (репинского) горизонта, а также из Турганикского (TURG) поселения ямной. Также компонент родословной как у современных домашних лошадей был ограничен у лошадей до культуры шнуровой керамики из Дании, Польши и Чехии, связанных с культурой воронковидных кубков и ранней культурой ямочной керамики. Лишь у одной лошади из контекста винковацкой культуры Венгрии, датируемой серединой третьего тысячелетия до н. э., отмечено лишь 12,5% компонента родословной типичного для современных домашних лошадей. Однако моделирование показало, что эта примесь произошла благодаря потоку генов из Южной Фракии, а не из приднепровских степей. Что в сочетании с отсутствием увеличения расселения лошадей в начале третьего тысячелетия до н. э. свидетельствуют о том, что предки современных домашних лошадей не сопровождали миграцию степных скотоводов к северу от Карпат.

Примерно к 2200–2000 гг. до н. э. профиль предков типичный для современных домашних лошадей появился за пределами степей Западной Евразии, а после распространился по всей Евразии, в конечном итоге заменив все ранее существовавшие линии. Демографический рост на рубеже 2 и 3 тысячелетий отмечен повсеместно и проявляется как в митохондриальных, так и в Y-хромосомных вариациях.

Стоит отметить, что генетический профиль типичный для современных домашних лошадей был распространен среди лошадей, похороненных в курганах синташтинской культуры вместе с самыми ранними колесницами уже с колёсами со спицами около 2000-1800 гг. до н. э. Лошади с этим генетическим профилем были также найдены в Анатолии совместно с изображением двухколесных транспортных средств примерно с 1900 г. до н. э.

Karum II, Kiiltepe (From Littauer 6. Crouwel 1979: figure 29.)Однако появление генетического профиля современных лошадей в Богемии (Holubice), нижнем течении Дуная (Gordinesti II) и Центральной Анатолии (Acemhöyük) до появления самых ранних свидетельств о колесницах подтверждает идею о том, что верховая езда способствовала первоначальному расселению предков современных лошадей (спорно), на что могут указывать изображения в Месопотамии конца 3 и начала 2 тысячелетия до н. э.

А в конечном итоге сочетание верховой езды и колесниц, позволило лошадям с типичной родословной распространиться практически повсеместно. Но стоит учитывать, что пока нет согласия по факту раннего распространения верховой езды. Колесницы в этом вопросе более материальны.

Биологические адаптации современных домашних лошадей (DOM2)

Разведение лошадей, предположительно, должно было включать отбор по фенотипическим характеристикам, связанным с верховой ездой и колесницами. Поэтому авторы проверили, какие из генетических вариантов были более представлены у предков современных домашних лошадей с конца третьего тысячелетия до н. э., по сравнению с их более далёкими родственниками. В результате чего у домашних лошадей были обнаружены некоторые отличия в генах ответственных за нюансы строения позвоночника (GSDMC) и отвечающих за регуляцию настроения и агрессию (ZFPM1). Что в сумме может указывать на отбор лошадей, которые были более послушны, устойчивы к стрессу и выносливы.

Примечательно, что мутация в гене TRPM1, которая связана с леопардовой мастью и куриной слепотой (никталопией) при недостаточном освещении, в гомозиготном состоянии, на небольших частотах встречается у лошадей из ботайской культуры. При этом такая мутация отсутствует у их ближайших соседей на Алтае и Урале и поскольку слепота в сумерках снижает приспособленность, и увеличивает риск стать добычей в природе, наличие этого аллеля может подтвердить предыдущие интерпретации, что ботайские лошади всё же были одомашнены.

Эволюционная история и происхождение тарпанов

Новый анализ также позволяет пролить свет на происхождение тарпанов, которые вымерли в начале XX века. Они произошли благодаря смешению местных лошадей Европы с прибывшими предками современных лошадей, где-то на западе современной Украины в районе границы со Словакией, Венгрией и Польшей (см. графику выше). В моделях примеси европейские лошади примерно на треть представлены таковыми из культуры шнуровой керамики. Данные опровергают предыдущие гипотезы, в которых тарпаны описаны как дикие предки современных домашних лошадей или одичавшие их представители, а также как смесь с лошадьми Пржевальского.

Итоги

Новая работа разрешает давние споры о происхождении и распространении домашних лошадей. Их предками были лошади, жившие в степях Западной Евразии в конце четвертого и начале третьего тысячелетий до н. э. При этом нет никаких доказательств того, что они способствовали распространению степной родословной в Европу, как предполагалось ранее. Таким образом вместо нашествия всадников из степей, уменьшение численности населения в позднем неолите Европы, возможно за счёт снижения урожайности, могло дать возможность для миграций степных скотоводов на запад. Лошади раннеямного репинского горизонта, а также Турганикского поселения ямной, были более близки к предкам современных лошадей, чем предположительно дикие лошади из мест обитания охотников-собирателей 6 тысячелетия до н. э. (примерно 5500-5200 гг. до н. э.), что может свидетельствовать о ранних методах управления лошадьми и выпаса скота. Но несмотря на это, скотоводы ямной не распространили лошадей за пределы их родного ареала обитания, как и представители ботайской культуры не распространяли лошадей далеко за пределы оседлых поселений.

Их расселение в глобальном масштабе началось позже, когда предки современных домашних лошадей покинув родной ареал, сначала достигли Анатолии (Acemhöyük), нижнего Дуная (Gordinesti II), Богемии (Holubice) и Центральной Азии примерно к 2200-2000 годам до н. э. А затем распространились по Западной Европе и востоку Евразии, на территории современной Монголии, в конечном итоге заменив местные популяции примерно к 1500-1000 годам до н. э.

Этот процесс сначала включал верховую езду (спорно), поскольку колеса со спицами и колесницы представляют собой более поздние технологические инновации, появившиеся примерно в 2000-1800 годах до н. э. в синташтинской культуре в степях Южного Зауралья.

Оружие, воины и укрепленные поселения, связанные с этой культурой, возможно, возникли в ответ на усиление засушливости и конкуренции за критически важные пастбищные угодья, усиление территориальности и иерархии. Это могло послужить основой для завоеваний в последующие столетия, которые привели к почти полному генетическому обмену, в степях Центральной Азии, как между людьми, так и лошадьми.

Расширение в Карпатский бассейн и, возможно, в Анатолию и Левант, включало в себя скорее торговый сценарий. Хотя в обоих случаях отбирались лошади более покорные и выносливые, а также с другими качествами, учитывая в том числе и окрас.

Результаты работы также имеют важное значение и для понимания механизмов, лежащих в основе распространения индоевропейских языков. Выяснилось, что лошади не были основной движущей силой первоначального распространения индоевропейских языков в Европе, потому как у представителей культуры шнуровой керамики, с представителями которой и связывают распространение языков, было малое количество лошадей, а их генетический состав не соответствует предкам современных домашних лошадей. Также несмотря на наличие в индоиранской ветви индоевропейской семьи языков лингвистических свидетельств наличия домашних лошадей и колесниц, на более древнем протоиндоевропейском уровне эти свидетельства являются не убедительными.

Однако в Азии наблюдается иная картина, где распространение предков современных домашних лошадей в период с начала до середины второго тысячелетия до н. э., происходило одновременно с распространением колесниц и индоиранских языков, самые ранние носители которых связаны с населением, непосредственно предшествовавшим синташтинской культуре, в контексте которой и были обнаружены первые колесницы.

Таким образом исследователи делают вывод, что новый тип транспорта и пород лошадей, включая рыжий окрас шерсти, задокументированные как лингвистически, так и генетически, значительно преобразили евразийское общество в течение нескольких столетий примерно после 2000 г. до н. э. А направления использования лошадей варьировалось в зависимости от организации обществ в которых они распространялись. Но эти нюансы авторы оставляют для будущих исследований.

Источник:

Librado, P., Khan, N., Fages, A. et al. The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature 598, 634–640 (2021). doi.org/10.1038/s41586-021-04018-9

Период после скифов и хунну, до Тюркского каганата, именуемый «гунно-сарматским», в историографии Центральной Азии, довольно интересен, потому как культуры этой эпохи отличаются как от предыдущей «скифской», так и от последующей «тюркской». Хронологически этот период попадает между II веком до н. э. и V веком н. э. и может также именоваться как «хунну-сяньбийское» время. Чтобы было проще представить этот период и осознать его важность в глобальной истории, то как раз примерно в это время происходило чередование и смешение людей с различными западными и восточными генетическими, и антропологическими профилями. И вполне возможно, что также происходила замена языков, преимущественно в сторону тюркских.

Среди нескольких культурных традиций на просторах Центральной Азии, после улуг-хемской культуры, переходной от скифского периода, заметно выделяется кокэльская культура на территории Тувы с I века н.э.

Данный обзор как раз и посвящен работе, опубликованной в этом году, с результатами полевых исследований 2018-2019 гг. южной периферии раннескифского кургана Туннуг-1, тувинской «Долины царей» IX в. до н. э., где были сосредоточены значительно более поздние объекты кокэльской культуры II-IV вв. н. э., представители которой повторно использовали это место уже в своих ритуальных целях.

При этом сразу хочу выразить благодарность руководителю раскопок и одному из авторов описываемой научной работы – научному сотруднику отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН – Тимуру Рашитовичу Садыкову, не только за помощь в написание обзора, но и в целом за его работу, благодаря которой мы узнаём много нового и интересного, тем самым заполняя пробелы в наших знаниях. Также хотелось поблагодарить всех участников экспедиций и раскопок за вклад в наше представление о прошлом.

Кокэльская культура, общие сведения

Кокэльская культура не демонстрирует очевидной связи с материальной культурой хунну и на данный момент не обнаружено археологических участков со смесью предметов из этих культур, за исключением тех мест, где погребения кокэльской культуры, как бы внедрены в более древние объекты хунну, что довольно характерно для могильников Тувы, которые редко состоят из памятников одного периода.

Территория распространения кокэльских памятников пока ограничивается территорией современной Республики Тыва, севернее хребта Танну-Ола. С севера и запада кокэльская культура граничит с таштыкской в Минусинской котловине Хакасии, которая пришла на смену тагарской и с булан-кобинской культурой Горного Алтая, сменившей пазырыкскую.

В кокэльской культуре можно выделить три категории археологических памятников - погребения, ритуальные объекты и поселения или сезонные стоянки. Рассмотрим каждый более подробно.

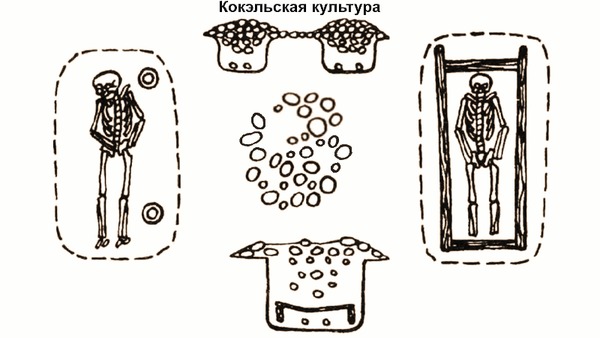

Погребения

Погребения кокэльской культуры в основном представлены одиночными захоронениями, покрытыми насыпями без чётких контуров, которые из-за плотности расположения могут образовывать некие аморфные структуры с более чем сотней захоронений. Подобные комплексы характерны для Западной Тувы и были изучены на могильнике Кокэль и в ходе предварительных разведок. Людей хоронили преимущественно в деревянных гробах (реже без них) внутри узких ям, каменные ящики встречаются реже, в отличие от постскифских погребений улуг-хемского типа.

Засыпали ямы не только грунтом, но и камнями. Ориентация тел хаотична, хотя и с неким преобладанием положения головой на северо-запад, а ногами на юго-восток, лёжа на спине в вытянутом положении. Кокэльские курганы разнятся по форме и могут быть как круглыми, так и полуовальными или аморфными. Причём более крупные курганы не планировались изначально, а являются результатом постепенного накопления захоронений, что отличает их от других более ранних степных культур с централизованными погребениями. Однако помимо возведения своих курганов, кокэльские захоронения могут быть внедрены в более древние.

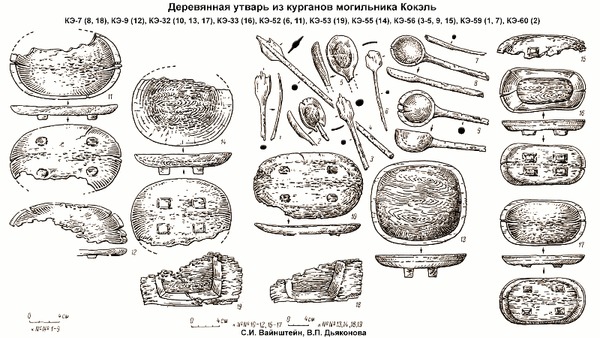

Большинство кокэльских захоронений в различных количествах содержат керамику, иногда в форме котлов, изготовленную без применения гончарного круга, по форме и орнаменту которой, обычно, и относят памятники к кокэльской культуре, а также однолезвийные железные ножи, пряжки и поминальную или сопроводительную мясную пищу.

Иногда встречаются элементы оружия и предметы домашнего обихода. Из оружия чаще встречаются наконечники стрел, а реже накладки для лука и палаши. Бронзовые и золотые изделия встречаются ещё реже. При этом многие предметы погребений представляют собой не полноразмерные изделия, а скорее миниатюрные модели. Но этот перечень может быть больше из-за разной степени сохранности артефактов, как к примеру, в захоронениях могильника Кокэль были дополнительно найдены предметы из дерева и бересты.

Антропология

Могильник Кокэль также примечателен тем, что ранее только с этого участка были доступны некоторые антропологические данные по 380 захороненным из разных курганов. Анализ скелетов показал, что большинство погребенных были в возрасте от 20 до 50 лет, причём две трети были мужчинами, некоторые из которых умерли от травм в ходе конфликтов. Причины малого количества женщин неясны, предыдущие исследователи предполагали предвзятое к ним отношение, вплоть до искусственного сокращения их числа. По мнению предыдущих авторов, объединенные антропологические и археологические данные из могильника Кокэль указывают на социальное разделение по полу и возрасту. Такие особенности, как глубина могил и распределение золотых предметов, могут быть маркерами социального статуса. К примеру, неглубокие захоронения в основном включают останки подростков и взрослых женщин, а глубокие, более 2 метров, почти всегда содержат останки взрослых мужчин. Причём в погребениях мужчин в возрасте от 40 до 60 лет чаще встречались золотые изделия.

Что касается морфологии черепов кокэльцев, то антропологический анализ, проведенный Алексеевым В. П. и Гохманом И. И., указывает на значительное смешение монголоидного и европеоидного населения, что характерно для так называемого южно-сибирского антропологического типа, как у киргизов, казахов и некоторых хакасов, в отличие от более европеоидного населения региона скифского времени. Кстати, если учитывать некую близость кокэльской культуры к таштыкской, не только в территориальном плане, их облик можно представить по сохранившимся погребальным маскам таштыкцев.

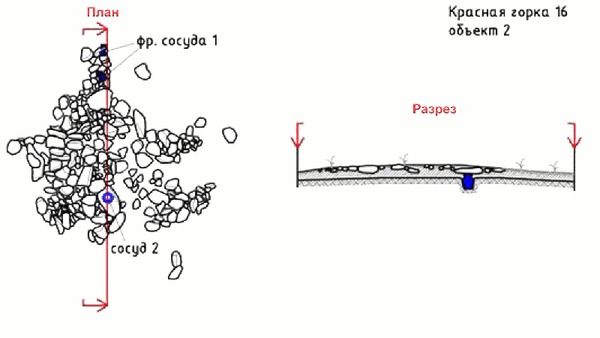

Ритуальные объекты

Поминальники или надсосудные насыпи, предназначение которых лежит в плоскости представлений о загробном мире — это один из наиболее часто встречающихся типов археологических объектов кокэльской культуры, которые представляют собой каменные насыпи преимущественно над одним керамическим сосудом. Размеры насыпей могут быть, как до 3 м в диаметре, так и более крупные, как у погребений. При этом под одной насыпью могут располагаться и сосуды, и погребения. Помимо этого, в некоторых случаях в одном кургане можно найти несколько отдельно расположенных сосудов

Хотя насыпи над сосудами обычно встречаются вместе с курганами, известны участки, состоящие только из ритуальных объектов, без кокэльских погребений.

В большинстве случаев, что характерно для Тувы, погребения и поминальники кокэльской культуры расположены в непосредственной близости от более старых курганов, например, раннего железного века, а в некоторых случаях и внедрены в них.

Под курганами и надсосудными насыпями часто фиксируются следы костров, зола и фрагментированная кокэльская керамика, что предполагает некие ритуальные действия, связанные с огнем.

Поселения

В 2014-2015 годах Тимуром Садыковым была раскопана укрепленная сезонная стоянка Катылыг 5. Другое место — Чыварлыг 1 известно из обследований и может быть ориентировочно отнесено к тому же периоду времени. Стоит отметить, что не все типы керамики, которые были найдены в погребениях, обнаружены в поселениях. Это касается сосудов в форме котлов, которые до сих пор не были найдены в контексте поселений, и вполне возможно, что этот тип сосудов изготавливался специально для захоронений.

Необычный тип сосуда асимметричной формы, встречающийся исключительно в поселениях, уникален для Внутренней Азии и еще не связан с определенной целью.

Катылыг 5 продемонстрировал, что население, связанное с этой материальной культурой, вело полукочевой образ жизни относительно небольшими группами. По оценкам, в поселении площадью около 4200 м2 могло размещаться до 30 жителей. Судя по костям животных, состав стад был относительно близок к тому, что можно наблюдать сегодня среди тувинских скотоводов. А по самым скромным подсчётам, для существования семьи из четырех человек при старом комплексном тувинском хозяйстве нужно было иметь около 4-5 коров, примерно 60 голов овец и 2-3 лошади. Хотя содержали не только перечисленных животных. А рацион дополняли охотой на кабанов, зайцев и оленей.

Кстати в комментариях напишите, кто слышал о делении домашних животных у кочевников степной части Тувы на так называемый «скот с холодным дыханием» (как козы и коровы) и «горячим» (как овцы и лошади)? Особенно было бы интересно почитать комментарии тувинцев.

В настоящее время территория древнего поселения Катылыг 5 используется в качестве летнего пастбища. При раскопках также не было обнаружено никаких следов значительных жилищ, что может свидетельствовать об использовании легких конструкций, которые не обеспечивают необходимой защиты в суровые зимы.

Судя по находкам, железо было основным материалом для орудий труда и оружия, а бронза отсутствовала. Плавильные печи топились древесным углем из местных хвойных пород. Укрепления даже сезонного (летнего) поселения в высокогорной таежной зоне указывают на довольно враждебную среду, характеризующуюся ожесточенными конфликтами. Однако признаков разрушений стоянки Катылыг 5 во время ее раскопок отмечено не было.

Стоит отметить, что радиоуглеродные даты для кокэльских захоронений у кургана Туннуг-1 совпадают с таковыми для укрепленного поселения Катылыг 5 и попадают в диапазон со II по IV век н. э.

Подчеркну, что это возраст кокэльских памятников, а сам курган датирован IX веке до н. э.

Результаты

Раннескифский курган Туннуг-1 расположен, на территории современной Республики Тыва, в так называемой «Долине царей» в пойме рек Туннуг и Уюк с сезонными затоплениями, и по времени относится к «аржанскому» горизонту раннескифской культуры, при этом немного древнее кургана Аржаан-1, поэтому в более ранней научной литературе можно встретить рядом с названием Туннуг-1 и название Аржаан-0.

В ходе довольно трудоёмких раскопок южной периферии этого кургана, были изучены структуры, относящиеся к кокэльской археологической культуре, включающие один большой курган и несколько отдельных, а также ритуальные объекты.

Курган кокэльской культуры можно стратиграфически разделить на 18 археологических структур, которые возводились постепенно, что и привело к увеличению размеров насыпи.

Археологические структуры, в свою очередь, состоят из объектов, которые обычно представляют собой ямы с одним или несколькими захоронениями. Помимо этого, были обнаружены отдельные скелеты, погребенные в каменном слое кургана без ям или какого-либо другого структурного разделения. Людей хоронили как с погребальным инвентарём, так и без него.

Всего были обнаружены останки 67 человек, из них 20 были захоронены в центральной яме (объект №17 на графике), которая, вероятно, представляла собой групповое захоронение, нарушенное более поздней деятельностью людей.

Среди захороненных преобладают дети от 3 до 12 лет и молодые люди от 19 до 34 лет. Среди взрослых, мужчины составляют большинство 63,2 %, что аналогично пропорциям в могильнике Кокэль, в то время как распределение по возрасту немного отличается.

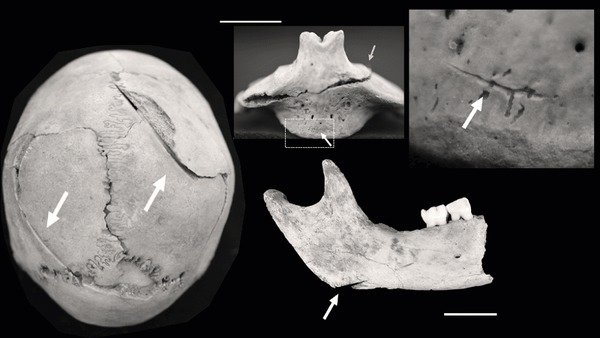

Большое количество мужчин из погребений имеют предсмертные травмы, которые наводят на мысль о том, что они погибли в ходе боёв, набегов, казней или ритуальных практик.

Это может быть одной из причин дисбаланса между мужчинами и женщинами в захоронениях.

А чтобы продемонстрировать изменчивость кокэльской материальной культуры, авторы исследования приводят подробные описания 3-х объектов.

Объект 46

Объект 46 представляет собой каменную насыпь диаметром 3 м, состоящую из 2-3 каменных слоев, с погребальной ямой не в центре кургана. Между камнями были найдены фрагменты керамики того же типа, что и сосуд у изголовья погребённого. Непосредственно над самим скелетом располагались крупные камни, что является одной из характерных черт кокэльских погребений, хотя часто засыпка погребальных ям состоит только из камней.

Погребальная яма размером 2,0 х 0,7 м находилась на глубине полуметра от уровня дневной поверхности, т.е. той поверхности, откуда собственно и начинали обустройство захоронения. Лежащему на спине, головой на северо-запад, похороненному мужчине на момент смерти было около 40–50 лет.

Погребальные принадлежности включают расположенный рядом с головой умершего керамический сосуд с арочными мотивами в орнаменте, железный нож и пряжку в районе живота, а также шесть железных черешковых трехлопастных наконечников стрел возле левой руки (скорее всего, остатки колчана, погребенного вместе с человеком) и один наконечник стрелы находился в районе головы.

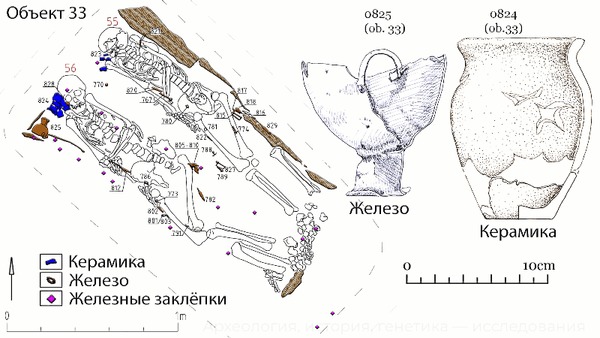

Объект 33

Это захоронение двух мужчин 30-40 лет в отдельных деревянных гробах, лежащих на спине и головами на северо-запад, покрытых скоплением камней, в яме глубиной 1,1 м и размером 2,0 х 2,5 м. На наличие разных гробов указывают около 20 заклёпок, равномерно расположенных над одним из скелетов и остатки дерева возле другого. Заклёпки использовались для крепления ткани к крышке гроба – обычай, широко распространенный со времен хунну. Отпечатки ткани на обратной стороне заклепок подтверждают это. На участке раскопок эта традиция наблюдается в единичном случае. А частичное наложение костей стоп, вероятно, связано с разложением дерева, за которым последовали переменные процессы промерзания и оттаивания, которые стали причиной смещения частей тела. Скобообразная застёжка и крючок для колчана, скорее всего, были из погребения, изображенного слева на иллюстрации. При этом, хотя крючки для колчанов с поперечным стержнем широко распространены в погребениях как кокэльской, так и других культур из соседних регионов, изделия в форме скобок встречаются довольно редко. На момент написания статьи, была известна только одна подобная находка из погребения постпазырыкской булан-кобинской культуры Алтая, где похожий предмет также был найден рядом с крючком для колчана. Функциональное назначение этих предметов пока не выяснено, но, похоже, это части колчанов. Помимо этого, погребальный инвентарь из этого же погребения состоял из шести железных наконечников стрел в районе левого бедра, железных и керамических сосудов справа у головы, железного ножа с кольцевой рукоятью в правой руке, ножей у ног, двух пряжек у пояса, крючка меньшего размера у колен и круглой железной пластины с отверстием справа от головы.

Погребальный инвентарь захороненного по соседству состоял из трех железных наконечников стрел также в районе левого бедра, скобообразной застёжки и крючка для колчана, как и у соседа, а также двух пряжек, трех железных ножей и нескольких фрагментов керамики справа возле головы.

Два ножа расположены по разные стороны ног, третий с кольцевым навершием был найден под изогнутой в локте левой рукой. Пара небольших железных пряжек была впервые найдена в погребениях кокэльской культуры. Они могут происходить от более крупных железных пряжек с фиксированным язычком, которые были широко распространены со времен хунну.

Помимо этого, в области рёбер слева, был ещё один наконечник стрелы, отличающийся от трёхлопастных у бедра.

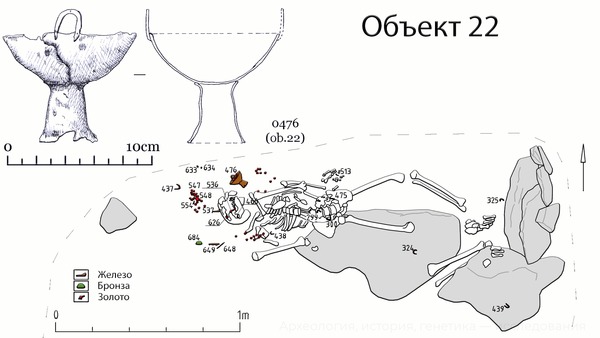

Объект 22

Это погребение взрослой женщины в возрасте 25-30 лет, которая была похоронена в деревянном гробу в вытянутом положении и головой на запад.

Само захоронение нарушено криогенными или мерзлотными процессами, что привело смещению элементов скелета. В её погребальном инвентаре зарегистрировано 82 предмета, из них 65 были золотыми и, скорее всего, представляют собой элементы головного убора.