Это не теракт, а всего лишь война

Что делает террор невидимым

Когда города обстреливают каждый день, а мирные жители гибнут —

речь уже не о юридических тонкостях.

Будь то оккупация, интервенция или кампания по «денацификации» —

вопрос в том, почему это до сих пор не называют террором.

Террор — не сбой и не крайность. Это метод.

А метод — часть плана. Это и есть война.

Сотни тысяч погибших. Разрушенные города. Ежедневное насилие.

Но для многих — это всё ещё не война, не вражда.

Когда войну не называют — исчезает и сам конфликт.

А с ним и всё, что он порождает:

— не атака, а «реакция»;

— не запугивание, а «демонстрация решимости»;

— не смерть мирных, а «сопутствующий ущерб».

Так работает язык отрицания.

Он подменяет суть происходящего.

И тогда насилие перестаёт восприниматься как то, чем оно является.

Что считается террором

Чтобы не утонуть в эмоциях — важно понять, что вообще называется террором.

Начнём с терминов.

Теракт (террористический акт)

Теракт — это конкретное насильственное действие, совершаемое в рамках террористической деятельности. Его цель — запугать население и оказать давление на органы государственной власти или международные организации.

В российском законодательстве (ст. 205 УК РФ) теракт определяется как действие, создающее угрозу гибели и совершаемое с целью давления на власть. Здесь ключевое — страх как инструмент достижения цели.

Терроризм

Терроризм — это не просто лозунг. Это стратегия. Система, где страх — инструмент давления. Она включает теракты, их организацию, финансирование, подстрекательство.

Таким образом: Теракт — это действие. Терроризм — стратегия.

Международное право не исключает, что террор может исходить от государств — особенно если применяются непропорциональные силы, систематически страдают гражданские, и наблюдается цель запугивания населения.

Как понять, что это террор

Слово «теракт» часто вызывает споры. Одни уверены, что для такой оценки нужна юридическая процедура. Другие считают, что достаточно факта жертв. Но главное часто упускается: в международной практике терроризм — это не только мотив, но и восприятие. Признание теракта зависит не от формулировок нападающей стороны, а от того, как насилие воспринимается обществом, ставшим его целью.

Когда право и восприятие сходятся — возникает ясность: это террор.

Когда они расходятся — появляется возможность отрицания.

Но не исчезают ни страх, ни гибель.

Даже если нападающие говорят, что целились «по военным», решающим становится то, что видят и чувствуют жертвы. Если удары приходятся по гражданской инфраструктуре, вызывают страх и гибель мирных — пострадавшие вправе воспринимать это как террор.

При этом цель запугивания не обязательно должна быть озвучена. Террор распознаётся по действиям: если атаки наносятся по жилым домам и социальным объектам; если они повторяются, образуя устойчивую угрозу; если к тому же распространяются угрозы через медиа и анонимные каналы — всё это указывает на использование страха как инструмента давления, независимо от того, как это называет агрессор.

Террор — это не ярлык, который присваивается только по решению суда. Это переживание насилия — в том виде, в каком его ощущают те, против кого оно направлено. Конечно, восприятие требует обоснования: важны масштаб ущерба, характер цели, повторяемость атак. Без этого слово «террор» может превратиться в пустую риторику.

Но когда извне навязывают: «это недостаточно страшно», «это не террор» — это игнорирование реального опыта. Попытка рационализировать насилие. А там, где насилие начинают объяснять и оправдывать, начинается соучастие.

Не тот, кто стреляет — решает, что это не террор. А тот, кто прячется от ракеты.

Когда в 1999 году в России взрывали жилые дома, это сразу называли терроризмом — ещё до суда и следствия. Потому что страх и массовая смерть были очевидны.

В реальности никто не звонит агрессору с вопросом:

— Вы случайно попали в жилой дом? Или хотели нас запугать?

И уж точно никто не принимает на веру ответ:

— Нет, мы не хотели пугать. Просто не туда попали.

— А, ну тогда всё в порядке. Это не терроризм.

На практике всё иначе: каждая сторона даёт свою трактовку.

Но именно пострадавшая сторона — та, по которой пришёлся удар —

оценивает это по последствиям: жертвам, страху, разрушениям.

Это не значит, что любое насилие автоматически приравнивается к террору.

Но если атака направлена на гражданскую инфраструктуру, приводит к панике, гибели мирных жителей и вызывает системный страх — пострадавшая сторона вправе квалифицировать это как террор.

Этот механизм работает повсеместно:

11 сентября 2001 года, США.

США не уточняли, что именно хотела «Аль-Каида» — обрушить здания или запугать. Были жертвы, был страх — это сразу теракт. Намерения вторичны, решает восприятие и последствия.Обстрелы Израиля.

Израиль почти всегда квалифицирует ракетные атаки как террор, даже если нападавшие заявляют, что били «по военным». Оценка строится не на словах атакующей стороны, а на последствиях для мирного населения.Удары по Украине.

С 2022 года Россия наносит систематические удары по украинской территории. Даже без официальной цели «запугать», постоянные сирены, взрывы и страх делают это похожим на террор — в восприятии самих украинцев.РДК*, Россия. (*запрещенная организация на территории РФ)

«Русский добровольческий корпус» признан террористической организацией на территории РФ. Не по самоидентификации, не по решению международных структур — а по внутренней квалификации ущерба и угрозы для граждан.

Террор — это не то, что называют. А то, что ощущают.

Это не риторика — это международная практика.

Сторона, по которой нанесён удар, вправе назвать происходящее террором, если налицо признаки:

– умышленная направленность на гражданских,

– устрашение,

– масштабный вред и страх.

Пострадавшая сторона не обязана верить в объяснения агрессора — и тем более не обязана отказываться от слова «терроризм», если цель запугать очевидна.

Конечно, юридическая квалификация требует процедуры. Но восприятие — это не приговор, это сигнал. И когда таких сигналов слишком много — молчание становится позицией.

Когда стороны видят разное

Украинские медиа описывают «Операцию „Паутина“» как пример асимметричной тактики — не просто атаки, а действия, достойного учебников по военному делу.

Российская сторона, напротив, называет это «терактом с применением FPV-дронов».

И здесь возникает ключевой разрыв:

украинские комментаторы искренне утверждают —

Это не терроризм, это эффективная диверсия.

Возможно, действительно эффективная.

Но Россия вправе интерпретировать события на своей территории согласно своим критериям:

исходя из масштаба разрушений, страха, восприятия угроз. И вправе называть происходящее терроризмом — независимо от того, как это оценивают за её пределами.

Именно поэтому признание террора всегда отражает точку зрения жертвы. И это работает в обе стороны.

Украинская сторона называет террором системные удары по своей территории — особенно когда они приходятся по жилым домам и социальным объектам.

Даже если Россия заявляет, что целилась в «военные склады» или «объекты управления», восприятие пострадавших не обязано этим формулировкам соответствовать.

Если обстрелы повторяются, вызывают страх, разрушают инфраструктуру и лишают жизни гражданских — это воспринимается как системный террор.

А системный террор — это не случайность, а стратегия.

Восторг одной стороны не отменяет страха и боли другой.

И тем более — не обязывает разделять её оценку.

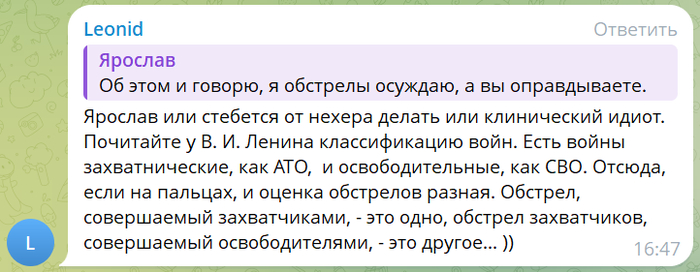

Пример того, как происходит подмена понятий, когда моральные категории насилия подменяются идеологическими — «кто за кого», а не «что происходит».

Как вытесняется сама война

Но самый коварный эффект террора — это то, как он со временем исчезает из сознания.

Его перестают называть. А потом — замечать.

Когда общество не называет войну своим именем, запускается вытеснение.

Всё происходящее получает новые, удобные названия:

— не теракт, а «инцидент»;

— не убийство, а «ошибка наведения»;

— не страх, а «реакция на угрозу».

Так война теряет имя. А террор — смысл.

Трагедия объясняется. Насилие становится нормой.

И каждый следующий взрыв просто часть фона — в шуме оправдываний.

Это всего лишь люди.

Это всего лишь смерть.