Заканчиваем знакомство с книгой Николая Кукушкина "Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум".

Ссылка на предыдущую часть.

И всё же не социальность и не прямохождение сделало людей уникальными в животном мире. Скорее – неразрывно связанное с языком сознание. О том, что такое сознание, учёные жарко спорят до сих пор, и я расскажу об этом как-нибудь позже. Что совершенно ясно – это что оно неразрывно связано с мозгом. Который есть система нейронов. Я также не стану пересказывать принцип действия нейрона, который подробно описал автор. Главное в его функции – это обобщение и дальнейшая передача возбуждения от нескольких источников. По мере обобщения от одного слоя к другому информация становится всё более абстрактной. В этом нейрон чем-то похож на транзистор, который тоже обобщает информацию от двух источников. Но, в отличие от транзистора, нейрон ещё и запоминает.

Однако мы запоминаем не всё, а яркие и интересные впечатления. То, что возбуждает нас, наши нейроны. При этом мы не помним, как компьютер, сами объекты, а связи между ними. Мы помним эпизоды из прошлого, со всеми их цветами и запахами. Мы умеем ездить на велосипеде, а ведь это тоже память. У нас есть привычки, привязанности, зависимости. Мы помним звучание и произношение слов языка, на котором мы говорим. При этом мы не механически сохраняем звуки и пиксели, а фильтруем и структурируем информацию, соединяя её в единую систему. Способность к запоминанию базируется на способности нейронов изменять силу своих синапсов на основании прошлых событий. Так улитка пытается предсказать будущее на основании своего опыта, а мы – предсказываем общее на основании частного. Пусть у нас с улиткой разные возможности, но принцип – такой же.

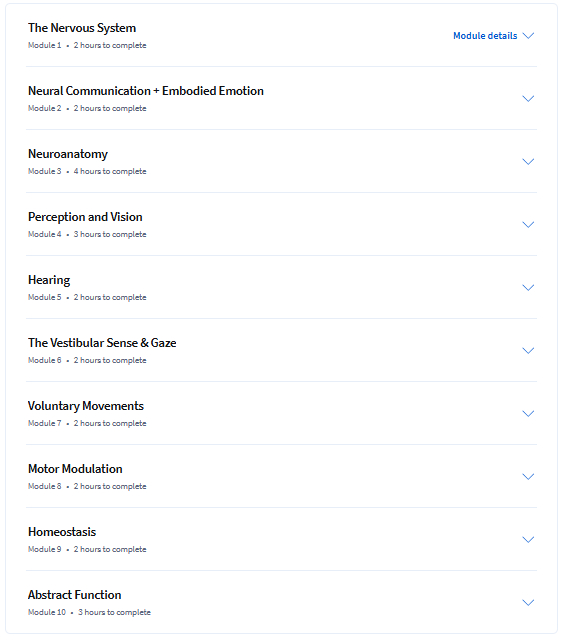

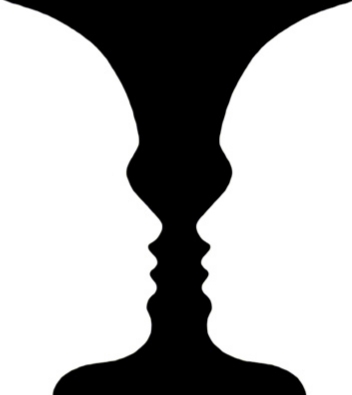

Платон в древности полагал, что мы видим посредством некоего излучения, исходящего из наших глаз. Несмотря, что это чушь, в этом что-то есть: канал узок, и для получения ощущения извне нам необходимо заранее включить своё внимание и воображение. Особенно много мы ментально дорисовываем в размытой картинке бокового зрения. Далее, то, что дают нам глаза, допускает множество интерпретаций. И они делаются. Чтобы в последствии конкурировать друг с другом. В этом легко убедиться, посмотрев на известную оптическую иллюзию с бокалом и двумя лицами:

Иллюзия бокал-лица

Здесь мы видим попеременно то бокал, то два лица, но не всё одновременно. Это две возможные интерпретации борются в нашем мозгу за внимание.

Дорисовывание и обобщение помогают нам распознавать образы. Не так-то просто уловить суть в зашумлённой картинке, которой снабжают нам органы чувств. Результатом часто являются несколько конкурирующих между собой интерпретаций. Окончательный выбор зависит от «голосования» усиливающих и тормозящих нейронов. При кажущейся его бесполезности торможение очень важно: без него очень быстро возбудился бы весь мозг, как бывает у эпилептиков во время приступа.

В результате своей работы «победившие» синапсы укрепляются. Формируются предпочтения и привычки, цементируются стереотипы. Наиболее активно этот процесс протекает в детстве. Так в мозге закрепляются конструкции, адекватно интерпретирующие наш опыт. Это видно на примере сравнения устройства мозга пятилетнего ребёнка и взрослого: из густого леса нейронов сохраняются далеко не все. Этот синаптический прунинг заканчивается лишь к концу третьего десятка лет жизни. Тем не менее, оптимизация продолжает течь всю жизнь. Изо дня в день. А вернее – из ночи в ночь.

Ибо во сне наши мозги не бездельничают, а наводят порядок. В процессе сна нейроны потихоньку «остывают», снижая общее возбуждение. Неважное и незначительное при этом забывается. А вот что-то нужное и яркое – останется. Потому лучше всего повторить материал для заучивания перед сном, как следует возбудив нейронные цепи. Но это – лишь одна фаза сна – медленная, которая есть даже у медуз Млекопитающие имеют ещё и фазу «быстрых движений глаз». В ней мы видим сны. Наши сны – это симуляторы действительности, в которых мы можем безопасно протестировать полученные знания. При этом внешне мы находимся в покое, лежим, молчим и не шевелимся: незачем привлекать себе внимание хищников.

Картинки из прошлого и устоявшиеся интерпретации позволяют нам истолковать настоящее и предсказать будущее. На самом деле в предсказании нет волшебства: этим может заниматься наш смартфон, подставляя самые подходящие слова в процессе набора текста. При этом работают несколько уровней обобщения: сигналы от нажатия преобразуются в буквы, затем из букв составляются слова, а на основе слов угадываются и целые предложения. Так же и в мозге. Никакой магии. При этом абстрагироваться можно и дальше: угадывать из фразы весь текст или предсказывать долгосрочные закономерности. И т.д., и т.п.

Одновременное, обновляемое, обучаемое многоуровневое угадывание, или иерархическое предсказание, – это главный принцип работы коры больших полушарий.

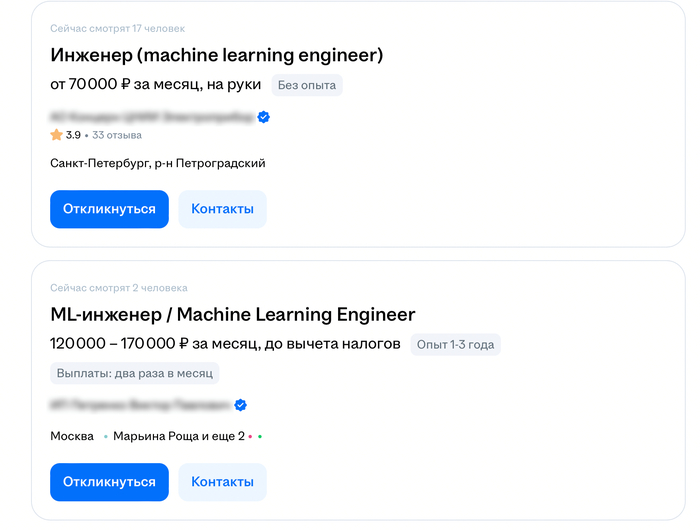

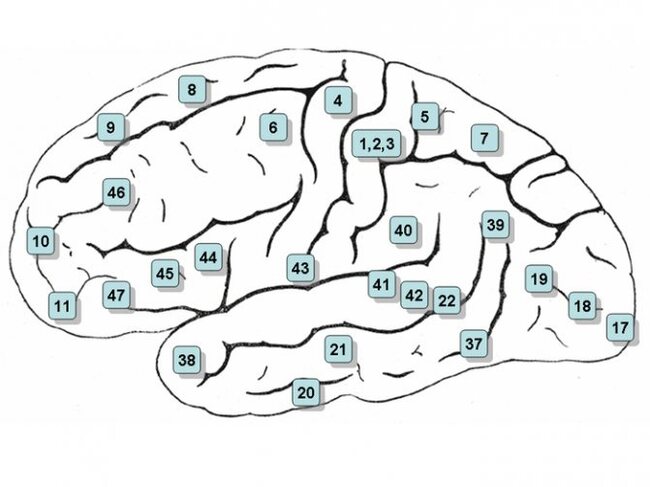

Все эти абстракции осуществляются на вблизи поверхности мозга, в его коре. Недаром вся поверхность изрезана извилинами: площадь поверхности имеет значение. Именно в двух внешних миллиметрах сконцентрировано серое вещество, состоящее из миллиардов нейронов. Эту кору удалось картировать Уальдеру Пенфилду – врачу, который лечил эпилептиков, вырезая им очаг поражения в мозгу. А искал он этот очаг, тыкая электродом в раскрытой черепной коробке. Стимуляция разных участков коры может привести к чему угодно: разного рода ощущениям, мышечной реакции, сновидениям, эмоциям, воспоминаниям или чувству дежавю. Участки не разбросаны как попало, а сгруппированы по роду деятельности.

Боковая поверхность мозга с пронумерованными полями Бродмана

Зрительная кора, расположенная в затылке, характеризуется ростом уровня абстракции при отдалении от задней части. Похоже устроена моторная кора, которой наименее абстрактные участки соответствуют не сигналам от органов чувств, а движениям отдельных мышц. И в ней тоже репрезентации становятся более абстрактными с продвижением в сторону лба, «кодируя» уже целые последовательности сложных движений.

Вертикально кора организована в связные колонки из чаще всего шести слоёв нейронов, в то время, как вся колонка состоит из примерно сотни нейронов. Она может иметь несколько потенциалов действия, которые передаются через соседние колонки в рядом лежащие области или даже в другие отделы коры. При этом одни соседи активируются, а другие – подавляются. Подавление – задача тормозных нейронов, которые есть в каждой колонке. Связи между колонками не запрограммированы в ДНК, а нарабатываются в течение всей жизни. Успешные комбинации «цементируются». Реальность кодируется «голограммами» из активных колонок. Каждый паттерн активности соответствует какой-то интерпретации. И они постоянно борются друг с другом за первенство.

Есть ещё один способ взаимодействия колонок – между разными областями коры, в которых кодируются разные аспекты и уровни реальности. Важнейшую роль при этом играет четвёртый слой коры, через который идёт передача победившего сигнала. В процессе передачи происходит обобщение информации: от пикселей к образам, например. Однако информация идёт и в обратную сторону: к органам чувств. По нему передаются «подсказки», работающие подобно помощнику ввода текста в смартфоне. Эти ожидания помогают нам анализировать входящие данные. Мы ждём друга в гости и целенаправленно выискиваем его лицо в толпе. Этот предсказательный сигнал идёт не по четвёртому, а по периферийным слоям: первому и шестому. Так сигналы не мешают друг другу, передаваясь в горизонтальном направлении. Но в то же время взаимодействуют в пределах колонки, облегчая интерпретацию.

Предсказания бывают разной силы. Особенно сильны те, что связаны с человеческими лицами, который мы готовы видеть повсюду: в камнях, облаках или узорах на обоях. И, хотя эта склонность заложена в нас генетически, само содержание предсказаний заполняется на основании личного опыта человека, то есть его памяти. Через систему предсказаний исследователь невольно интерпретирует полученные данные в пользу подтверждения своей гипотезы, а ребёнок боится, видя ужасы в каждом тёмном углу.

При этом коре совершенно всё равно, сигналы какого рода нужно интерпретировать и анализировать. Так, крысам удавалось имплантировать инфракрасную камеру. При этом достаточно было соединить её электродами с корой, которая с течением времени самоорганизуется, сопоставляя поступающие сигналы с другими органами чувств. Пройдёт время – и животное научится ориентироваться в темноте с помощью нового органа. По-видимому, эта программируемость коры помогла достичь эволюционного успеха группе млекопитающих. С помощью этой универсальной машины понимания реальности мы захватили весь мир.

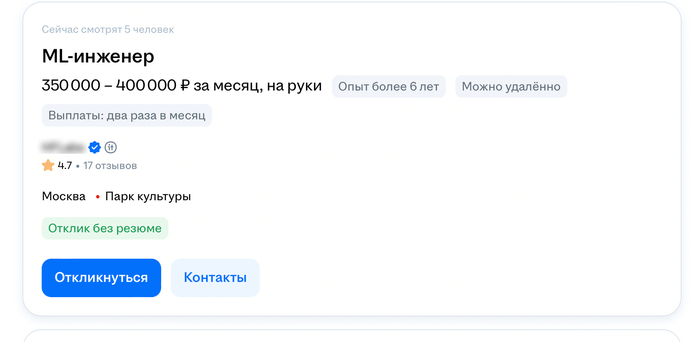

Если кора – машина понимания, то как насчёт мотивации? Что побуждает нас включать эту машину? Этим заведует чёрная субстанция – центральный узел системы вознаграждения. Данный отдел мозга ещё и наказывает, оценивает и направляет. А делает это он посредством синтеза и распределения валюты- знаменитого нейромедиатора дофамина. Так что его можно назвать также «министерством финансов» мозга. Это министерство в основном финансирует базальные ганглии, заведующие контролем движения и формированием «автоматических» навыков. Там же формируется ощущение удовольствия. Кое что достаётся и коре, и ей запоминающему придатку – гиппокампу. Когда происходит что-то хорошее (съели вкусняшку или получили премию), дофамин выбрасывается сильнее. Однако понять то, как формируется в мозгу «что такое хорошо» – не так-то просто. Какие-то стимулы, вроде еды или секса, являются врождёнными. А вот о «хорошести» денег знает только кора. Как она формирует собственную мотивацию – тайна великая есть. Тем не менее хотя бы частично мы сами приходим к пониманию того, что есть хорошо, а что есть плохо.

Наш мозг постоянно подсчитывает баланс «добра и зла». Согласно расчёту, уровень дофамина постоянно колеблется, подобно биржевым курсам. Курс высокий – текущие соединения закрепляются, формируются привычки и навыки, усваивается поведение. Дофамин выбрасывается и при приятных воспоминаниях, потому мы в определённой степени способны стимулировать сами себя. Казалось бы, лафа! Знай себе, купайся в позитивных эмоциях. Но не так всё просто. К хорошему быстро привыкаешь. Повторение хорошего события уже не вызывает первоначального прироста дофамина. А уж если это событие вообще не наступает – дофамин вообще валится, и мы, вместо радости, ощущаем раздражение и гнев.

Человек неизменно приходит либо к страданию, либо к эскалации желаний.

Система вознаграждения не делает нас счастливыми, увы. Она наоборот, оставляет нас вечно неудовлетворёнными. Подло? Вряд ли. Только так можно двигаться вперёд. Кто не движется вперёд, тот «закисает» и не оставляет потомства. Да, душевного спокойствия при этом не достичь, но можно жить и без него.

Если реальность не соответствует нашим ожиданиям – мы можем не обращать внимания, или находить новую её интерпретацию, или в конце концов попытаться изменить эту саму реальность, чтобы соответствовала нашим представлениям. Да, мы стремимся не к истине, а к согласованности наших представлений с реальностью. Так, разрываемые между стремлением к спокойствию и объяснённости и стремлением к неожиданностям и удовольствиям, мы и проходим свой жизненный путь. И в примирении этих двух стремлений автор видит наш единственный шанс на счастье.

Автор видит ещё один конфликт в нашем организме: мотивация генов, совершающих свой путь от поколения к поколению, входит в противоречие с мотивацией личности, требующей своей автономии. Наша кора головного мозга не хочет жить по заветам среднего мозга и стремится жить по-своему. Вся печаль – от излишнего понимания собственной жизни, заключает он. На мой взгляд, говорить о мотивации генов, которые представляют собой лишь кусок информации – нонсенс.

Путь спасения от страдания первым сформулировал ещё Будда: медитируй, контролирую своё внимание, и достигнешь нирваны. Не стоит по-пустому расходовать ценный дофамин на мимолётные развлечения – неизбежно свалишься потом в яму. И даже с мечтами и ожиданиями стоит обходиться экономно: сбыча мечт приносит истощение и появление новых. Счастье –не результат, а процесс.

Как сказано выше, ключевым отличием человека от животных является язык. С точки зрения Ноама Хомского язык является бесконечными структурированными иерархиями смыслов, которые мы лепим из отдельных слов по определённым правилам. Этот мыслительный процесс заложен в нас природой. Основное правило составления сложной речи – рекурсия – считается последователями Хомского главным свойством мозга, отличающим человека от животного. В детстве мы, как по волшебству, усваиваем все нюансы лексики и грамматики родного языка, имея в качестве «сырья» маловразумительный поток звуков.

Однако не все с этим согласны. Дэниел Эверетт, изучавший весьма примечательный народ пирахан, считает, что в их языке рекурсия отсутствует. Вместо того, чтобы сказать: «я сижу дома, когда идёт дождь»,они говорят: «Ну, дом дома, остаюсь, идёт дождь». А мозги-то у них такие же, как и у нас. Вот и думай после этого о врождённом лингвистическом органе человека… Тем более, что общаться могут и многие животные: киты, дельфины, приматы. Последние, по видимому, наиболее способны. Кого-то удалось научить языку жестов из сотен слов. Но сами они не учатся.

А мы учимся. Мало того, мы совершенствуем свой язык, который в свою очередь помогает совершенствовать своё мышление. Это легко можно видеть на примере глухонемых никарагуанских детей, которые, будучи собраны вместе в интернат, смогли не только унифицировать жесты собственного изобретения, но и сгенерировать из них новый язык, обогатить его и создать продвинутую грамматику, совсем как у других языков. В течении нескольких лет никарагуанский жестовый язык эволюционировал в полноценную формальную систему. И сделали это неграмотные дети, не умеющие говорить. А произошло это согласно трём дарвиновским принципам: изменчивости, наследственности и отбору.

Наша генетическая эволюция создала условия для культурной. Нейроны, по природе своей обобщающие, породили категории и обобщения в мышлении и языке. Культурная эволюция распространялась в процессе распространения идей, из мозга в мозг. Наши организмы приспосабливались к окружающей среде, а языки – к мозгу. Так считает британский биолог Ричард Докинз. Он использовал специальный термин – мем, который подобен гену, только в культурной области.

Таким образом, человек стал продуктом двух эволюций – генов и мемов. Язык способен менять наше восприятие и наши способности. Так способны прекрасно ориентироваться в пространстве помпурайцы, которые не знают, что такое лево и право, но пользуются лишь сторонами света. Так русские рисуют голубой цвет в радуге, который отсутствует в других языках. Так не умеют считать пираханы, которые имеют лишь два слова: «много» и «мало». Язык – это софт, который грузится в наш хард и позволяет оптимально работать всей машине организма.

Николай считает, что наша способность к языкам позволяет улавливать свойства реальности, которая структурирована во фрактал (зачем брать в качестве иллюстрации конечной структуры бесконечный фрактал – я не понимаю). Язык, как мем, зародился сотни тысяч лет назад среди разнородных сигналов для общения и с тех пор путешествует через черепные коробки через время, как гены путешествуют через половые клетки. В процессе этой параллельной эволюции изменился и мозг, и язык, подобно приспособлению друг к другу цветочных и насекомых.

В конце книги автор философствует о свободе воли и рассуждает о физических системах, которые «делают то, что вздумается». Мне понравилось его сравнение человека с животными: да, мы такое же животное, как и то, что лежит в пруду. Но нам не всё равно, и потому мы задумываемся о своём будущем и летаем в космос. И этим можно гордиться.

----------------------------------

С «докинзовщиной» Кукушкина, согласно которой организм – это плодовое тело гена, я, подобно его другу Йохе Колудару, не могу согласиться. Полагая, что главное – это развитие генов (то есть накопление и структурирование информации), не стоит всё же наделять информацию сознанием. Не удивляет в этом смысле высказывание, что наши белки и цитоплазма подчиняются генам. Как будто гены способны иметь какие-то намерения. Это ведь просто биты с байтами, по сути. Возможно, к такому видениюж побуждает мышление аналогиями. В этой связи замечу: аналогии не всегда бывают правомерны. Энгельс, определяя жизнь как способ существования белковых тел, был в этом смысле ближе к истине. Хоть он и не был биологом, но мыслил ясными категориями. И был материалистом. Этим всё сказано.