Из старых газет и журналов. Первая оборона Севастополя. Рекруты

В нашей волости три болести: рекрутство, подати да земщина.

В. Даль «Пословицы русского народа»

Стелет мать постелюшку

Последнюю неделюшку,

А с другой неделюшки

Постелют нам шинелюшки.

***

Неужели, в самом деле

Нас в солдаты отдадут?

Неужели, в самом деле

Шинель-ружья нам дадут.

Савинов, В.Н.. Русский солдат : [Рассказ / [В. Савинов]; С ил. А. Васильева. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003543291/?ysclid=md...

Со времен Петра I, учредившего регулярную армию, военную службу отбывали молодые мужчины крестьянского и мещанского сословий по рекрутскому набору. Рекрутская система комплектования войск была окончательно введена в 1705 г., тогда же и появился термин «ре́крут» (от фр. récruter — набирать войско) — лицо, принятое на военную службу по рекрутской (воинской) повинности или найму. Изначально (до 1708 г.) призывной возраст рекрутов составлял 15–20 лет, до 1726 г. – 20–30 лет, до 1766 г. – без строгого ограничения по возрасту, до 1831 г. – 17–35 лет, до 1855 г. – 20–25 лет, до 1874 г. – до 30 лет. Менялся также и срок службы рекрутов: до 1793 г. он был пожизненным, затем 25 лет, с 1834 г. срок непрерывной военной службы был снижен до 20 лет с последующим пребыванием в отпуске (запасе) в течение 5 лет. В 1855–72 гг. были последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сроки действительной военной службы рекрутов и пребывание в отпуске в течение 3, 5 и 8 лет соответственно. Число рекрутов, подлежащих набору, устанавливалось с тысячи душ. Предусматривались обыкновенные наборы (до 7 рекрутов с тысячи душ), усиленные наборы (от 7 до 10 рекрутов с тысячи душ) и чрезвычайные (более 10 рекрутов с тысячи душ). Уставом допускалось добровольное рекрутство, исполнение рекрутской повинности не натурой, а деньгами, а также замена одного лица другим - так называемым подставным (о замене можно почитать тут).

Наборы в армию производились не ежегодно, а объявлялись по мере надобности (после Крымской войны был перерыв в 6 лет).

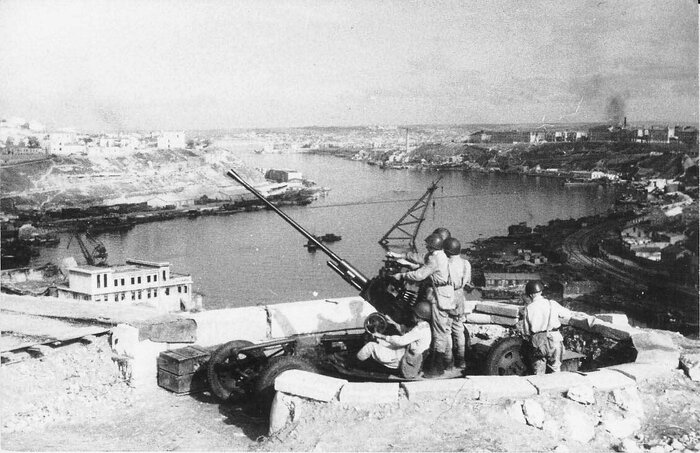

В. Г. Перов, «В рекрутском присутствии», 1861 г. https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-49163/in...

Манифестом от 1/13 августа 1834 г. территория России была разделена на две полосы: южную и северную. Манифестом от 8/20 июля 1839 г. было введено деление на западную и восточную полосы. Наборы проходили поочередно: то есть один год по западной полосе, другой — по восточной. Этот порядок просуществовал до 1855 года. Манифестом от 3/15 октября 1855 г. в условиях Крымской войны был объявлен общий набор, и все дальнейшие наборы также производились без разделения на полосы. Во время крымской войны было взято: в губерниях восточной полосы по 70 человек с тысячи ревизских душ, а в губерниях западной полосы — по 57 человек, не считая ратников ополчения.

Исходя из необходимости в определенном количестве рекрутов, производилась их разверстка по губерниям, уездам, волостям. В помещичьих селах кандидатов утверждал сам барин или барыня (часто кандидатами становились молодые люди независимого поведения («смутьяны»), либо плохие, нерадивые работники, от которых хотели отделаться):

«Она езжала по работам,

Солила на зиму грибы,

Вела расходы, брила лбы,

Ходила в баню по субботам,

Служанок била осердясь -

Все это мужа не спросясь.»

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава вторая, 32.

«Вела расходы, брила лбы»: мужчинам, забранным в рекруты, брили лбы, а тем, кто не подошёл по каким-либо причинам, брили затылок.

А. Венецианов, «Благословение рекрута», конец 1830-х. https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8117310

Неугодного дворового барин мог сдать в рекруты вне всякой очереди, за что получал зачетную рекрутскую квитанцию, представлявшую немалую ценность; обычно он продавал ее богатому крестьянину, чьему сыну выпадала очередь идти в солдаты. На этих «фитанциях », как называли их в народе, иные помещики наживали немалые суммы.

«Призыв к отбыванию воинской повинности. Вынутие жребия.», 1904. https://www.britannica.com/topic/strategy-military. Горелов Г. «Рекрутский набор», https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14051743

Жеребий дурак: родного отца в солдаты отдаст (от жеребьевого порядка рекрутчины).

В. Даль «Пословицы русского народа»

Сельская и городская община вела очередность тех, кому надлежало идти в рекруты – дело было сложное и спорное, иногда решавшееся жеребьевкой. Повсеместно жеребьевка проводилась на собраниях (сходах) рекрутских участков, на которые собирались все молодые люди, подлежащие призыву, их родители, попечители, выборные от обществ и другие лица. Для ее проведения специально готовились жребии в количестве, равном числу лиц, подлежащих призыву, включая отсутствующих в день жеребьевки. Каждый жребий был пронумерован печатными цифрами по числу всех призывников, начиная от 1. Жребии представляли собой билеты одинаковой формы, изготовленные на одинаковой бумаге. Они изготовлялись и рассылались в думы и ратуши, податные и волостные правления вышестоящими губернскими органами, в ведении которых находились вопросы отправления рекрутской повинности. Для жеребьевки использовалась специальная урна, которая согласно законодательству должна была изготавливаться из прозрачного стекла, иметь круглую форму и стоять либо висеть так, чтобы все могли ее видеть. Порядок проведения жеребьевки среди всех податных сословий, согласно Уставу рекрутскому, в целом совпадал.

Н. Неврев, «Возвращение солдата домой», 1869 г. https://kulturologia.ru/blogs/240723/56838/

И ужас народа при слове «набор»

Подобен был ужасу казни.

Н. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо».

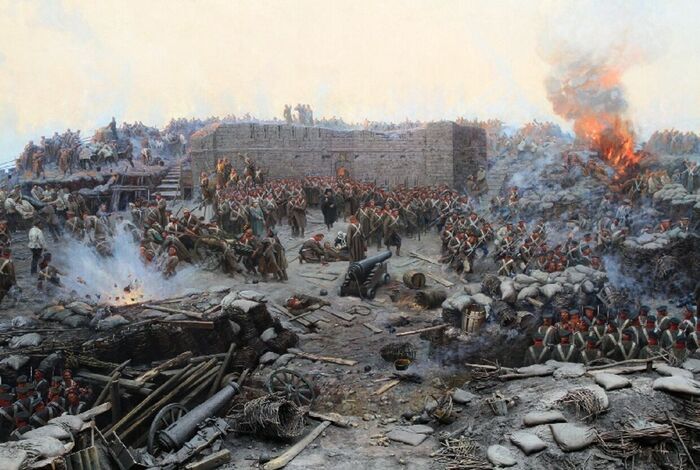

Рекрутская служба считалась подобной смерти: большинство погибало в сражениях, а те, кто выжил, все равно исключались из общины, так как за столько времени они забывали крестьянскую работу. За несколько месяцев до службы юношей освобождали от тяжелой работы и прощались с ними, как с умершими. На проводы звали плакальщиц и пели грустные, порой даже похоронные песни. Прежде чем отправиться на службу, мужчина мылся в бане мылом, которым обмывали покойников.

Военная служба освобождала солдат от крепостной зависимости: рекруты переходили в состав военного сословия и свой статус передавали жене и детям (в 1805 г. всем солдатским детям было присвоено наименование кантонистов). Военная служба для этого сословия являлась наследственной обязанностью, освобождавшей его от платежа всех государственных податей и выполнения казённых повинностей. Вышедшие в отставку нижние чины считались лично свободными людьми, имели право владеть землёй.