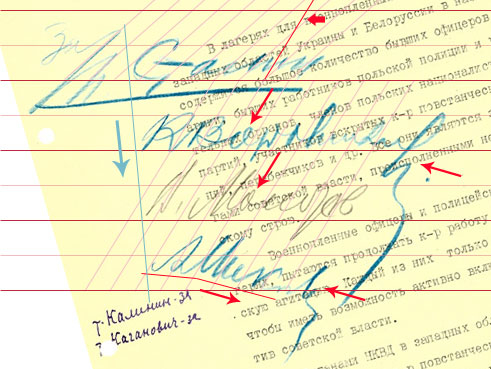

Катынская фальсификация. Часть третья. Фальсификация прокуратурой свидетельских показаний по Катынскому делу

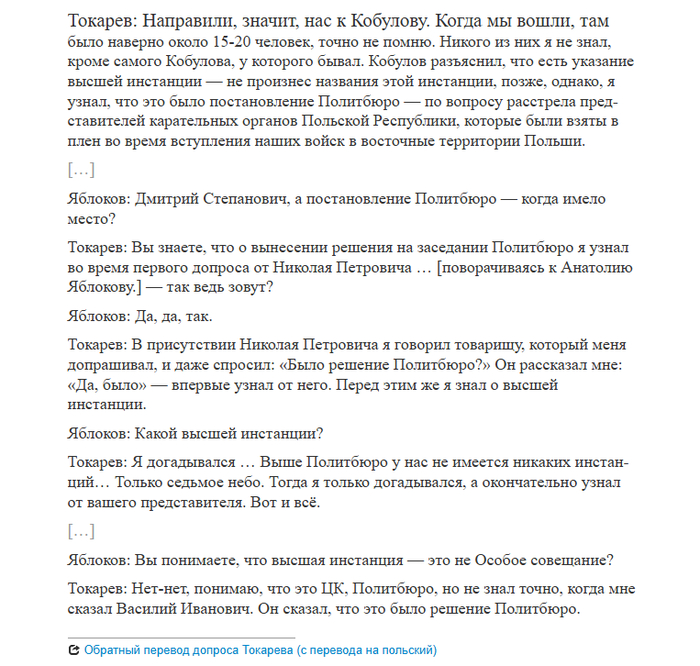

Рассмотрим теперь чрезвычайно любопытный протокол проведенного 20 марта 1991 г. допроса Д.С. Токарева, начальника Калининского УНКВД в 1940 г. На момент допроса Токареву было около 89 лет, и канцелярские решили, что имеют дело с полным маразматиком. Самое любопытное начинается в начале допроса, который, увы, переведен с польского, так как у нас недоступен (канцелярские «работу» свою склонны скрывать от своего народа, да и правильно — не поймут еще):

Ужас, что творится: рассеянный и забывчивый, при упоминании Политбюро Токарев будто чуть очнулся — память вдруг немного прорезалась, а реакция стала мгновенной и предельно четкой с правовой точки зрения: «Вы знаете, что о вынесении решения на заседании Политбюро я узнал во время первого допроса от Николая Петровича», причем тотчас же Токарев грамотно зафиксировал связь между Яблоковым и Николаем Петровичем, задав Яблокову вопрос: «Так ведь зовут?»— Ну, что тут скажешь? Не так? Прекрасно, но как же в действительности звали провокатора, Николай Петрович или Василий Иванович?

Посмотрите, как просто добываются «доказательства»: на первом допросе то ли неведомый Николай Петрович, он же Василий Иванович, то ли товарищ его (понять Токарева непросто) сообщил Токареву, едва ли под протокол, о найденных «архивных» документах — решении Политбюро расстрелять поляков, даже назвал «документальную» дату решения, а на втором допросе, когда наведенный Токарев уже понес эту чушь про Политбюро, Яблоков задал простейший вопрос, на которой Токарев смог бы ответить очень легко: «Дмитрий Степанович, а постановление Политбюро когда имело место?», причем, заметьте, не спросил, откуда Токарев узнал про постановление Политбюро, хотя обязан был (информация должна иметь источник).— И если бы Токарев ответил, что постановление Политбюро о расстреле поляков имело место быть 5 марта 1940 года, то фальсифицированные «документы» были бы подтверждены «свидетельскими показаниями» «бывшего ответственного работника НКВД СССР». Нет, демоны, не на того напали: сталинские соколы и ворошиловские стрелки не сдаются даже в девяносто лет! Браво, деда.

И хотя согласно действовавшему тогда советскому УПК информация, факты, источник которой свидетель не указал, не считалась доказательством, провокационно вырванное из Токарева признание все равно имело бы силу для общества, оболванивающую силу, погружающую в бред.

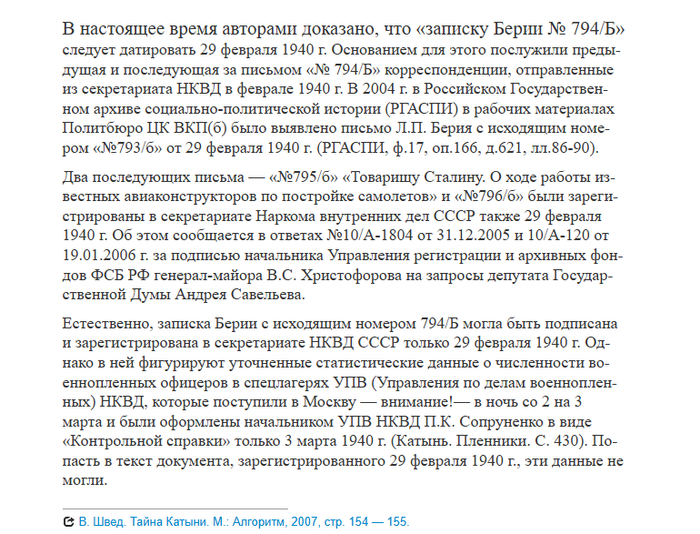

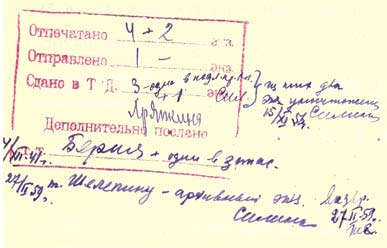

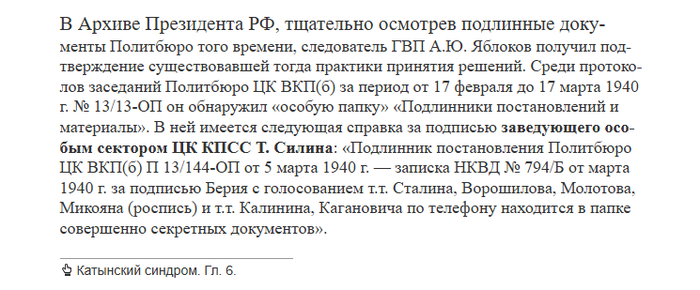

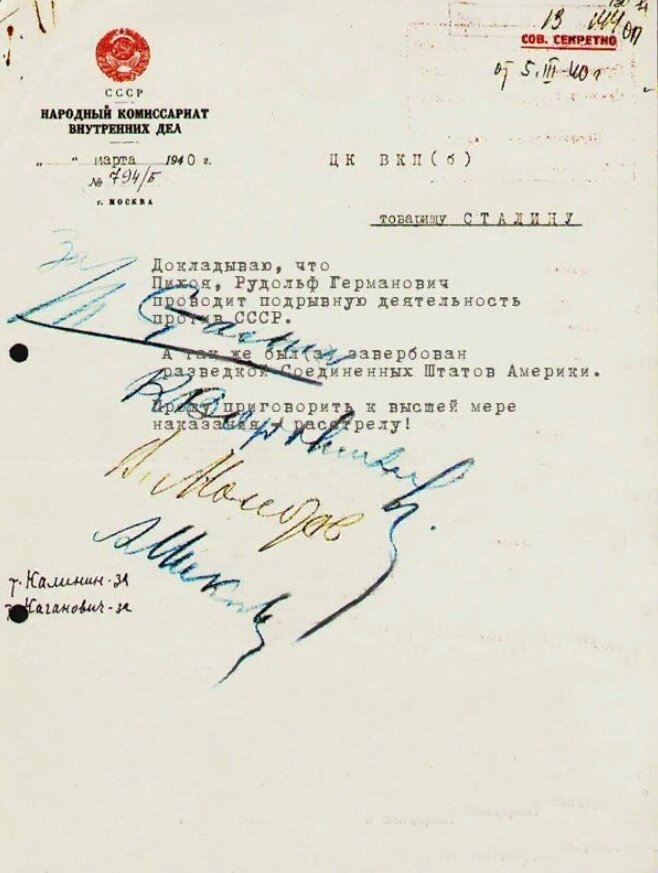

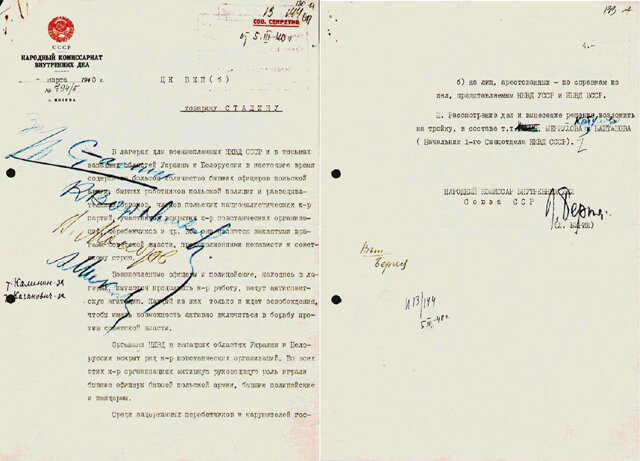

Возникает вопрос, откуда Яблоков и загадочный «Николай Петрович» 20 марта 1991 года узнали о фальсифицированном постановлении Политбюро, якобы решившем судьбу поляков, если даже М.С. Горбачев о нем узнал только 24 декабря того же года? Обратимся за ответом к уже надоевшей книге:

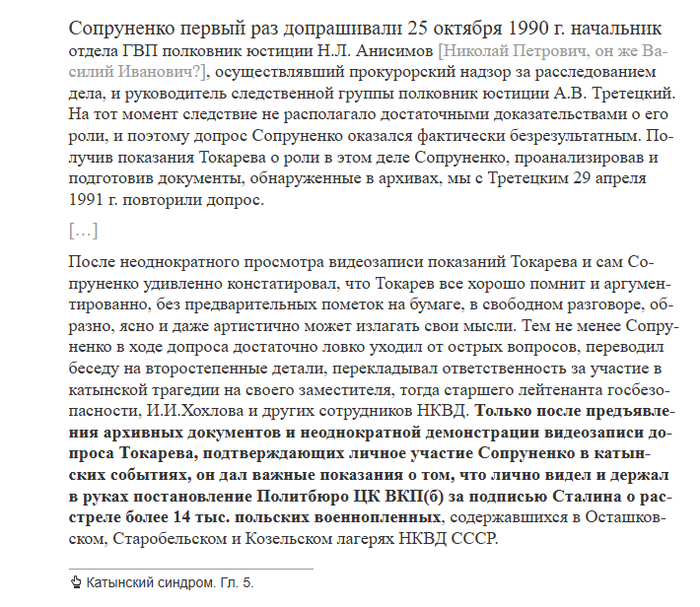

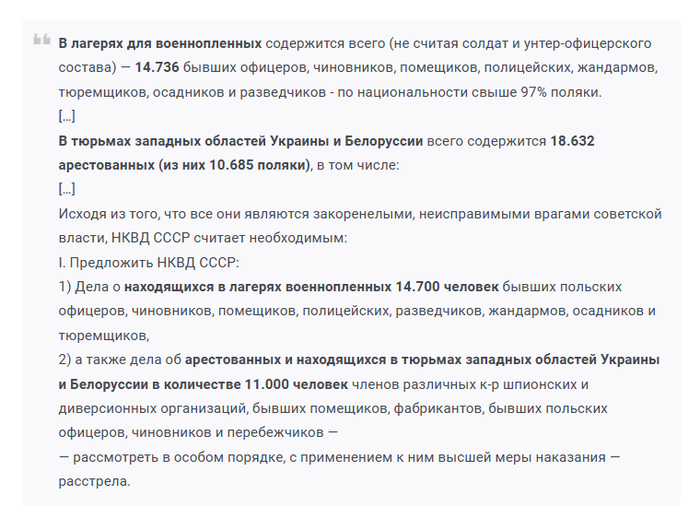

Выходит, о фальшивом постановлении Политбюро Яблоков с «Николаем Петровичем» узнали 29 апреля 1991 года от Сопруненко, которого допрашивали после Токарева, причем сам Сопруненко, как и Токарев, узнать о фальшивке мог только от Яблокова с «Николем Петровичем». Ну, не мог Сопруненко «держать в руках» вообще ни единое постановление Политбюро, по любому вопросу. Во-первых, уровень его был слишком низок: решение послали бы народному комиссару внутренних дел, который бы от своего имени и отдал указания подчиненным, а во-вторых, возглавлял Сопруненко Управление по делам военнопленных, УПВ НКВД, и исполнителем приговоров по решению Политбюро быть не мог: на момент «расстрела» поляки числились за УНКВД, областными управлениями, как видно из опубликованных по делу документов, коих коснемся подробно в следующей главе. Человеку же, который не отвечает за исполнение и вообще никакого отношения к нему не имеет, решение Политбюро сообщить не могли: разглашать «конспиративные» документы, как мы читали выше, нельзя было ни в коем случае. Сопруненко оформил всех пленных по оперативной картотеке для 1-го спецотдела НКВД — фотографии, отпечатки пальцев и анкетные данные, после чего подлежащих осуждению по ОСО отправил в УНКВД, и всё, на этом его отношения с пленными закончились. Даже о самом факте «расстрела» Сопруненко узнать мог только случайно, скажем в пьяной болтовне. Приведенные «показания» Сопруненко — это наглая фальсификация, противоречащая действительности, причем разобраться в этом начальники Яблокова и «Николая Петровича» могли даже без вскрытия фальсификации решения Политбюро от 5 марта 1940 г. — если бы захотели.

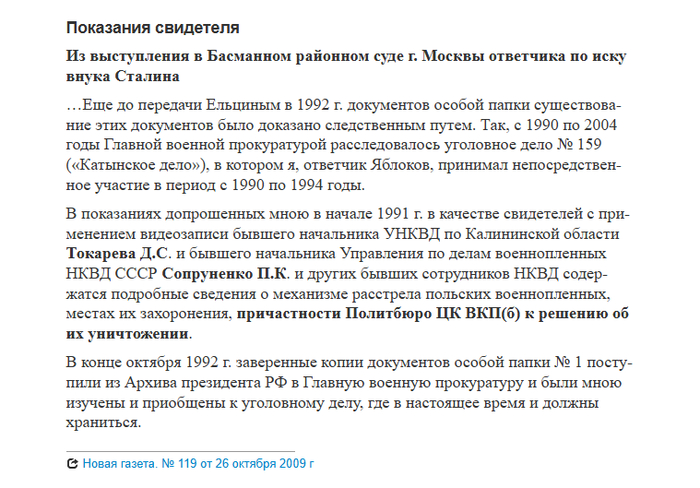

Стало быть, мы очень хорошо видим, что о фальшивых документах Яблокову с «Николаем Петровичем» было известно задолго до их появления у М.С. Горбачева — ранее 20 марта 1991 года, во время первого допроса Токарева. Вопрос, кто же им рассказал о мифическом решении Политбюро расстрелять поляков? Как они могли установить это «следственным путем», если подлинного решения Политбюро не было, а о фальшивом даже Горбачеву стало известно только в конце 1991 года? Сам Яблоков объяснил свою фантастическую осведомленность о высочайших государственных тайнах — помилуй бог, «№ 1» — следующим образом:

Опять те же Токарев и Сопруненко, хотя Токарев от своей осведомленности по поводу причастности Политбюро к расстрелу поляков отказался под протокол допроса, а Сопруненко не то что о решении Политбюро — о «расстреле» знать не мог.

Механизм фальсификации допроса всегда приблизительно одинаков: сначала следователь рассказывает подследственному без протокола, что он должен знать по делу, часто с применением «убедительных доводов», а потом подследственный рассказывает следователю под протокол, что он знает по делу. «Раскрыть» подобным образом можно любое преступление — на заказ, это очень легко. Нетрудно и перепугать двух девяностолетних дедов «убедительными доводами», например перспективой встретить смерть в тюрьме: «Что, ты думаешь, тебя родственникам выдадут? Оттуда не выдают — под номером закопают».— После этого, если им пообещают больше их не трогать, деды все расскажут правильно.

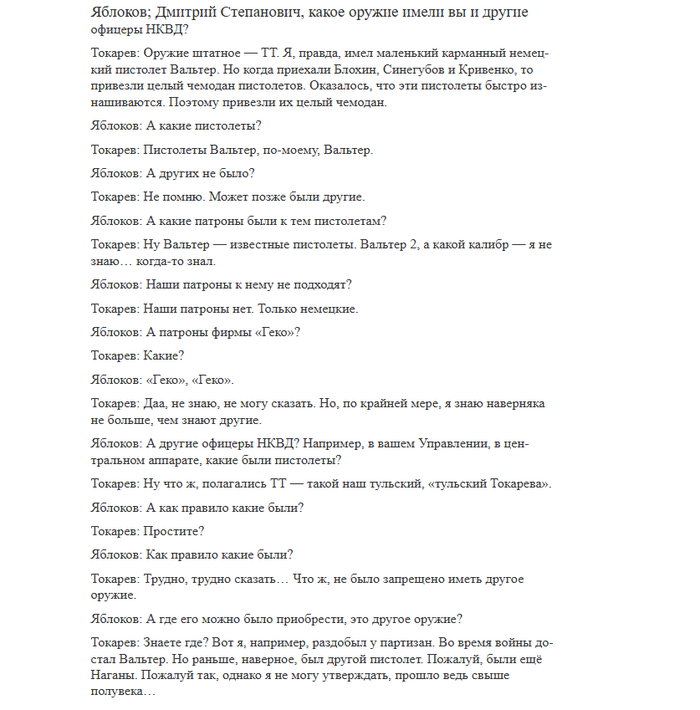

Токарев на допросе отрицал приводимые ему документы и плел полную чушь о «расстреле» поляков во внутренней тюрьме Калининского УНКВД. Оказывается, все тюрьмы были ужасно переполнены, а потому «расстреливали» в здании УНКВД. Вот любопытный отрывок:

Токарев, как видим, помнил, что «Вальтеры» попали в СССР во время войны, а в 1940 году у офицеров НКВД их не было. «Вальтеров» же второй модели, названных Токаревым как оружие расстрела поляков, было очень мало, производили их недолго, с 1914 по 1915 гг., когда перешли на пятую модель, и в СССР такие пистолеты не могли попасть чемоданами: Токарев выдумывает чушь. Патроны «Геко» 7,65 мм к данному пистолету, конечно, не подходят. Длина этого пистолета одиннадцать сантиметров, калибр 6,35 мм, а вес без патронов 280 г — «маленький карманный пистолет», верно. В чемодан их, наверно, много войдет под завязку, только вот чемодан едва ли выдержит: он предназначен для переноски одежды, а не металлических предметов.— Логика, ничего не скажешь.

Вот тоже логика: «Но когда приехали Блохин, Синегубов и Кривенко, то привезли целый чемодан пистолетов. Оказалось, что эти пистолеты быстро изнашиваются. Поэтому привезли их целый чемодан».— Когда оказалось? Когда привезли и начали расстреливать поляков? Но тогда причина, быстро изнашиваются, идет по времени после следствия, доставки чемодана с пистолетами. Кроме того, если оружие быстро изнашивается, люди в своем уме не чемоданами его запасают, а берут надежное. Эти слова Токарева бред, следствие неких шизофреноподобных отклонений, поскольку врать подобным образом нормальный человек просто не способен (попробуйте что-нибудь подобное выдумать — уйдет много времени, а столь органичная чушь едва ли получится). Видимо, выдал этот бред Токарев в ответ на настоятельные расспросы следователей о «Вальтерах» у офицеров НКВД, а также патронах «Геко», т.е. следователи откровенно фальсифицировали дело под нацистскую версию. Любопытно, «Николай Петрович» на первом допросе не спрашивал ли у Токарева, знаком ли тот был с «еврейским комиссаром Львом Рыбаком»? Улика, согласитесь, важная.

Вот еще один шизофреноподобный выворот, петля во времени, простой уже, впрочем:

Токарев: Партизаны подарили мне раз Вальтер, другой раз Парабеллум, в третьем случае (здесь идут непонятные слова) убили немецкого генерала и подарили, преподнесли мне [этот пистолет].

Я имею серию книг о партизанском движении в калининской области посвященных оперативным вопросам. Поэтому мне так торжественно вручали сувениры в таком вот виде…

Понимал ли следователь Яблоков, что если человек после войны «имел серию книг» о партизанском движении, то во время войны партизаны не могли ему дарить за это пистолеты? Или, может быть, не очень?

Здесь переводчик отметил в примечании: «Mam serię książek — так понимаю, что имеется в виду им самим написанные?»— Очень даже может быть…

У Токарева смешались в голове НКВД и КГБ, одновременно существуя в 1940 году:

Яблоков: Антонов, да? Откуда был этот Антонов?

Токарев: Из Москвы, из КГБ.

Яблоков: Из КГБ?

Токарев: Да, в штатах КГБ у Блохина.

Токарев на допросе заговаривался, но следователю Яблокову все нипочем:

Яблоков: Сейчас это здание Медицинского института?

Токарев: Я не знаю, названия сменяются (Токарев некоторое время говорит что-то, чего трудно понять)… я не знаю, как выходили с окружения…

Яблоков: А скольких заключенных содержали в камере?

Если человек «некоторое время» говорит вещи, которые «трудно понять», то не следует ли прервать допрос или хотя бы осведомиться у допрашиваемого о его самочувствии? Нет, это совершенно лишнее, как видим. Странный тип этот Яблоков: у него на допросе девяностолетний старик чуть ли не сознание теряет, отключается от действительности, а Яблокову даже о самочувствии старика осведомиться не приходит в голову. Любопытно, в чем причина столь странного поведения? Что ж, во всяком случае видим: преступление Яблоков совершил с умыслом, действовал сознательно и целенаправленно, а не по недоразумению, так как не увидеть психических отклонений Токарева в данном случае было уже невозможно. По закону Яблоков обязан был обеспокоиться психическим состоянием Токарева (юристам читают курс судебной психиатрии) и прервать незаконный допрос, но действовал он не по закону, а в связи с иными соображениями, нам пока не известными. Ну, что это за допрос, если свидетель несет чушь? Кому это нужно? Полякам? И заметьте, наглость-то какая: преступление было совершено перед телекамерой.

Вот и дальше Токарев проявляет нездоровую реакцию:

Яблоков: Знакома ли вам судьба майора государственной безопасности Синегубова?

Токарев: Был начальником оперативной службы, затем его перевели в Министерство сообщения, где он принял пост главного ревизора безопасности всех железнодорожных линий.

Яблоков: Ревизора, да?

Токарев: Понятия не имею, ни разу не встречался с ним и ничего о нем не слышал, а Сухарев? Застрелился…

Сначала Токарев назвал должность Синегубова, потом его новую должность после перевода в НКПС, но тотчас же от своих слов отказался: «Понятия не имею, ни разу не встречался с ним и ничего о нем не слышал».— Это как же понимать? Это нормально? Любопытно, какой вывод сделал следователь Яблоков из этих слов?

Вот патологический вымысел Токарева о месте захоронения якобы расстрелянных:

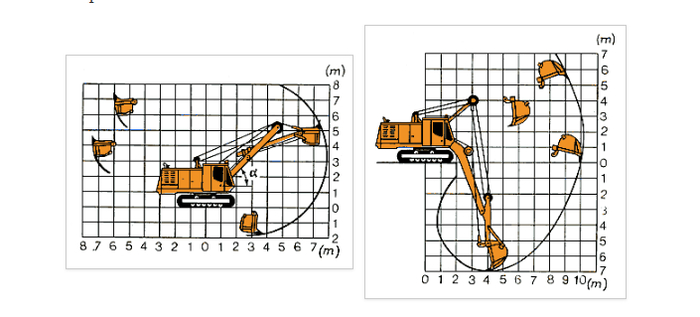

Показания Токарева не соответствуют действительности: экскаватор «Комсомолец», сведения о котором можно найти в интернете [4], не мог копать котлованы под могилы глубиной три метра. Это карьерный экскаватор, работающий по принципу т.н. прямой лопаты, т.е. выбирающий грунт от себя и вверх, прямо перед собой, а котлованы копают экскаваторы, работающие по принципу обратной лопаты, т.е. выбирающие грунт на себя и вниз. Карьерный экскаватор обычно берет в глубину от уровня своей стоянки полтора метра (он не для этого предназначен), а работает он кроме карьера, например, на засыпке или погрузке. На рисунках вы видите рабочие возможности обоих типов экскаваторов.

Публика, пребывающая в бреду, возразит, конечно, что «в принципе» демоны страшные могли выкопать котлованы и этим экскаватором, но увы бредовым идеям, это невозможно. Дело в том, и на рисунке это видно, что выемка грунта в глубину — это экстремальный режим для экскаватора типа «Комсомолец», т.е. он будет дохнуть при постоянной работе в таком режиме, тем более с огромным ковшом, какой указал Токарев, 0,75 куба (по техническим характеристикам, ссылка на которые выше, этот экскаватор оборудован был ковшом 0,35 куба), а разрабатывать массовую могилу как карьер, со спуском экскаватора в яму, слишком хлопотно: это требует подготовки съезда в яму или подъемного крана, а также обеспечения нормальной проходимости экскаватора по дну ямы. Гораздо проще в подобных случаях не валять дурака, как с чемоданом ненадежных пистолетов, а вызвать другой экскаватор:

Поскольку отсутствие нужного количества траншей для массового захоронения все время являлось тормозом, а 4 экскаватора типа "Комсомолец", выделенные по решению исполкома Ленгорсовета от 25 декабря 1941 г. управлениями жилищного и культурно-бытового строительства, себя в работе по рытью траншей не оправдали, горком ВКП(б) и Ленгорисполком обязали 20 января 1942 г. 5-е особое строительное управление (Союзэкскавация), начальник т. Чернышев, располагающее мощными экскаваторами типа "АК" и опытными квалифицированными кадрами, приступить к работам по рытью траншей на Пискаревском кладбище.

Из отчета городского управления предприятиями коммунального обслуживания по работе за год войны с июня 1941 по июнь 1942г. Раздел "похоронное дело".

ЦГА СПб., ф. 2076, оп. 4, д. 63, л. 147-191.

Как видим, экскаваторы «Комсомолец» на рытье траншей для могил противопоставлены «мощным экскаваторам». Попытка их использования для рытья массовых захоронений не увенчалась успехом, притом что «теоретически» рытье котлованов вполне возможно такого типа экскаватором (он должен вырыть яму, спуститься в нее и далее идти по уровню ямы вперед, выбирая грунт перед собой, потом перейти на более низкий уровень и так далее).

Токарев просто вспомнил, что были экскаваторы «Комсомолец», и вплел их в свое бредовое описание захоронения якобы расстрелянных, так как действительности его рассказ не соответствует. Проверить его показания, кстати, было нетрудно, но в том ли задача была у канцелярских? Ведь они должны были «раскрыть» дело, а не развалить его, не так ли?

Любопытно, что показания Токарева насчет места «расстрела» столь же фантастичны, как насчет использованного для «расстрела» оружия и места захоронения «расстрелянных»:

Значит, поляков негде было содержать, кроме здания УНКВД, а для «других арестованных» из внутренней тюрьмы УНКВД места нашлись легко? А кто поверит, что в 14 тюрьмах помещалось всего 6 000 человек?

Токарев показал, что расстрел происходил в одной камере:

Токарев: […] В камеру, где совершались расстрелы, я не входил. Там технология была выработана Блохиным, да, и комендантом нашего Управления Рубановым. Они обили войлоком двери выходящие в коридор, чтобы не было слышно выстрелов в камерах. Затем выводили приговорённых — так мы [о них] будем говорить — по коридору, сворачивали налево, где был красный уголок. В красном уголке проверяли по списку: сходятся ли данные, данные личные, не имеется ли какой-нибудь ошибки, да… а затем, когда удостоверялись, что это тот человек, который должен быть расстрелян, немедленно надевали ему наручники и вели в камеру, где совершались расстрелы. Стены камеры также были обиты звукопоглощающей материей. Вот и всё.

Уже исследователями отмечен абсурд в данных показаниях Токарева: красный уголок, где должны были проводить политзанятия с сотрудниками аппарата УНКВД, находился во внутренней тюрьме, в подвальном помещении, да и прочее вызывает большие сомнения:

Посещение авторами в ноябре 2006 г. здания бывшего областного управления НКВД г. Калинина (в настоящее время это здание Тверской медакадемии) породило сомнение — действительно ли здесь в течение месяца можно было расстрелять более 6 тысяч поляков?!

Здание находится на центральной и людной улице Твери — Советской. В 1940 г. это также был центр города. Подвал здания, в котором размещалась внутренняя тюрьма УНКВД и в котором, по утверждению Токарева, была оборудована «расстрельная камера», сохранился практически в первозданном виде. Он представляет собой полуподвальный цокольный этаж (до 6 м высотой, из них 2 м над землей) с большими окнами под потолком, выходящими на улицу. В здании перед войной работали сотни сотрудников и вольнонаемных.

Как видно из схемы, двор Калининского УНКВД до войны не являлся закрытым по периметру и частично просматривался из соседних домов. Режим скрытного проведения массовой расстрельной акции в таком здании обеспечить было практически невозможно (см. рисунок № 1).

Сложно также поверить в то, что за темное время суток (на широте Твери оно в начале апреля составляет всего 9 часов, а рано утром 4-этажное здание УНКВД заполняли сотрудники) в единственной камере расстреливали по 250-300 чел.

Особенно если принять во внимание уточнения Токарева: «Из камер поляков поодиночке доставляли в «красный уголок», то есть в ленинскую комнату, там сверяли данные — фамилию, имя, отчество, год рождения. Затем надевали наручники, вели в приготовленную камеру и стреляли из пистолета в затылок. Потом через другую дверь тело выносили во двор, где грузили в крытый грузовик». (Катынь. Расстрел. С. 35). Все эти передвижения заключенных требовали времени. Не говоря уже о том, что сверку данных жертвы проводили в «ленинской комнате»!

Дело не в «ленинской комнате», а в том, где она находилась. Нельзя же допустить, чтобы обреченных на расстрел выводили за пределы внутренней тюрьмы?! Соответственно, по утверждению Токарева, эта «святая святых» каждого советского учреждения располагалась в полуподвальном помещении внутренней тюрьмы УНКВД! Получается, что важные совещания аппарата и политинформации Токарев и его замы проводили в полуподвале, рядом с заключенными??

Поверить в такое можно только в страшном сне. Не случайно до сих пор никто не может указать даже предполагаемого места расположения «красного уголка» в подвале бывшего здания Калининского УНКВД.

В. Швед. Тайна Катыни. М.: Алгоритм, 2007, стр. 128 — 130.

Я поясню расчет: 9 часов по 60 минут в каждом часу — это 540 минут. Таким образом, если допустить последовательный расстрел в одной камере 250 человек, на каждого человека уходило 2 минуты 16 секунд. Поскольку же очередь смертников не могла стоять в красный уголок, конвейера быть не могло по соображениям безопасности, то за 2 минуты 16 секунд нужно было вывести заключенного из камеры, привести его в мифический красный уголок, опросить и отвести в камеру для расстрела. Указанная Токаревым скорость работы «палачей» сомнительна, а потому следователи обязаны были провести следственный эксперимент на месте «расстрела». Да, но разве же можно разваливать дело? Какие дураки свои дела и разваливают? Кто поверит в то, что следственный эксперимент был?

Бредовый вымысел Токарева о «расстреле» подтверждается также тем, что он не представлял себе точно, где находился во время «расстрела» главный «палач» Блохин, оговоренный Токаревым по болезненному состоянию:

Яблоков: А в красном уголке кто обычно присутствовал при допрашивании?

Токарев: Ну что ж, присутствовали помимо Блохина… и Синегубов, и Кривенко, и я два или три раза присутствовал в течение 5-10 минут.

[…]

Токарев: Это в первый же день. Вот мы и пошли. И я увидел весь этот тут ужас. Пришли там через несколько минут, надел свое спецобмундирование Блохин…

Яблоков: А какое?

Токарев: Кожаная коричневая кепка, кожаный коричневый фартук длинный, кожаные коричневого цвета перчатки с крагами выше локтей. И на меня это произвело впечатление ужасное. Я увидел палача.

Нетрудно себе представить, как Блохин, одетый в кожаную коричневую кепку, длинный кожаный коричневый фартук, кожаные коричневого цвета перчатки с крагами выше локтей, в красном уголке допрашивает поляков, а потом, вероятно, бежит стрелять несчастных из маленького карманного пистолета… Это абсурд, бредовый вымысел, к действительности отношения не имеющий.

Палачи, по сообщению Токарева, кончили плохо:

Токарев: Понятия не имею, ни разу не встречался с ним и ничего о нем не слышал, а Сухарев? Застрелился, одним словом. Что ж, понятно — был в казарме и там застрелился. Блохин застрелился, Павлов застрелился.

Яблоков: Кто еще застрелился?

Токарев: Рубанов сошел с ума. Трагедия.

Все это тоже полный абсурд. Например, про главного завхоза НКВД Василия Михайловича Блохина, начальника АХУ НКВД, которого Токарев записал в демонические палачи и который у Токарева застрелился от «ужасающего зрелища», известно, что он умер своей смертью от инфаркта миокарда 3 февраля 1955 года, о нем есть статья в «Википедии». И как же это понимать? Если свидетель столь сильно искажает легко проверяемые факты, то можно ли ему верить? Можно ли назвать психическое его состояние нормальным?

Вот еще показательная хаотизация образов мышления Токарева:

Некий Михаил Александрович Ромм, действительно, поминается в опубликованных теперь документах как польский военнопленный — это подробность достоверная, однако же Токарев запамятовал, что фильм «Тринадцать» появился раньше воссоединения Украины и Белоруссии с их отторгнутыми частями, временно оккупированными Польшей, т.е. автор данного фильма, Михаил Ильич Ромм, не мог быть польским гражданином, да и в кабинете Токарева в Калинине делать ему было совершенно нечего. К тому же и фильм «Сорок первый» (1956) снял Г. Чухрай.

Подводя итог краткому рассмотрению допроса Токарева, отметим, что это явная и наглая фальсификация. Никакого постановления Политбюро о расстреле поляков не было, это фальшивка, никакого расстрела в Калинине не было, это бредовые вымыслы душевнобольного пожилого человека, но вот указанное Токаревым в бредовом состоянии захоронение «поляков» в Медном нашли, как это ни поразительно, причем нашли даже некоторые «вещественные доказательства», например, если верить лживой британской ВВС, изображенную на снимке польскую фуражку, которая отлично сохранилась за полвека пребывания в земле. «Расстрелянные» поляки в Медном — это откровенная и, главное, тупая фальсификация доказательств. Насчет же фуражки и прочих музейных вещей «жертв», выставляемых кровососами на обозрение, следует спросить у них, ведь поляков кто-то допустил к участию в эксгумации неизвестного захоронения, тем самым открыв им возможность фальсифицировать доказательства. Эти доказательства сфальсифицировали они — совместно, разумеется, с канцелярскими.