Углич: куда пропала вся «пупырка», почему у Кремля нет стен и что скрывает в себе ГЭС? День двадцать восьмой

Привет, Пикабу!

После вчерашнего эпичного штурма Угличской ГЭС и знакомства с самым милым арендодателем (подробности в предыдущем посте), новый день – 19 июня 2024 года – превратился в полноценный городской квест со своими «боссами», побочными заданиями и совершенно неожиданными наградами.

День двадцать восьмой. Охота на пупырку, «голый» Кремль и культурный шок на ГЭС.

Пройдено: 15 километров.

Всего: 702 километра.

Квест «Найди пупырку» и магия ветоши.

За утро мне предстояло сделать множество дел, и первым из них была отправка сувениров, половина из которых была куплена ещё в Калязине. Приняв горячий душ, который в последнее время стал для меня настоящей роскошью, я собрался и отправился в ближайшее отделение почты. Девушка-продавец подарков днём ранее клятвенно заверила меня, что там точно будет воздушно-пузырьковая плёнка.

На почте сотрудница посмотрела на меня как на инопланетянина:

— Конверт? Коробка? Пожалуйста. Плёнка? У нас её никогда не было.

И отправила меня в спецмагазин “Упаковка” в центре города.

Поблагодарив за наводку, решил прогуляться, любуясь по пути монастырями и старинными домами, многие из которых оказались ещё и музеями.

Главный экспонат Углича — это сам Углич.

Примерно через полчаса был у цели. И что вы думаете? В «Упаковке» плёнки тоже не было! Время до выселения тикало. Меня отправили в ещё один магазин за углом. Результат — тот же.

Вернувшись в «Упаковку», с отчаянием спросил:

— Может, есть хоть какие-то альтернативы? Что-то мягкое?

— Ничего нет, — отрезала сотрудница. Помолчав, добавила: — Если только тряпка для пола.

Размышляя, что это не самый плохой вариант, осмотрелся вокруг и увидел за дверью подсобки огромный рулон ветоши.

— А что это у вас там, ветошь? — оживился я.

— Да.

Довольный своей наблюдательностью, тут же попросил:

— Отрежьте мне метр, пожалуйста!

Сжимая в руке свой драгоценный трофей, я отправился попытать счастья в другом почтовом отделении. И вот тут меня ждал сюрприз. Зайдя внутрь, я на всякий случай спросил про плёнку. Сотрудница, не моргнув глазом, вручила мне последний рулон, висевший на витрине. “Значит, всё же на почте её можно найти”, — подумал я, вспомнив слова девушки из первого отделения.

В итоге сувениры получили двойную защиту: и пупырку, и ветошь. Надёжность — наше всё!

Куда пропали стены? Загадка Угличского Кремля.

Преимущество небольших городов в том, что почти все достопримечательности находятся рядом, и вскоре я уже заходил на территорию Угличского Кремля.

Я из Казани, и для меня Кремль — это в первую очередь мощные стены. Каково же было моё удивление, когда в Угличе я этих стен… просто не обнаружил. Что за кремль без стен? Конечно, я тут же полез в интернет за ответом.

Оказалось, никакой мистики. Всё просто, логично и даже немного трагично, как это часто бывает в русской истории.

Главный ответ: стены были. Просто они были деревянными.

И это, как выяснилось, нормально! В отличие от каменно-белокаменных гигантов вроде Московского или моего родного Казанского, Угличский кремль остался таким, каким и были большинство крепостей Древней Руси — с мощными деревянными стенами, башнями и земляными валами. По сути, это и есть «классический» русский кремль.

Так куда же они делись?

А вот «пропали» они по двум причинам:

Пожары. Банально, но факт. Деревянный город — деревянные и стены. Углич горел, стены горели вместе с ним. Их восстанавливали, они снова горели… и так по кругу.

Потеря актуальности. К XVIII веку границы России уползли далеко на запад и юг. Углич превратился в тихий, глубоко тыловой городок. И содержать огромные деревянные укрепления, которые больше не защищали ни от кого, стало бессмысленно и дорого.

Так что в какой-то момент их просто перестали восстанавливать после очередного пожара или от ветхости. Время и история сделали своё дело.

Расширив таким образом кругозор, начал осматриваться. С территории открывался великолепный вид на Волгу. Слева была видна громадина ГЭС, и я безошибочно нашёл глазами тот самый склон, где вчера боролся с бетоном, спуская каяк. Казалось, прошла целая вечность, хотя на самом деле — всего сутки.

Тот самый склон. Всего сутки назад здесь была борьба с бетоном и гравитацией.

Справа, совсем рядом, у причала стояли круизные теплоходы.

Вдали я даже смог различить пристань, на которой меня дожидался каяк. Но оторвав взгляд от реки, я вновь сосредоточился на том, что было здесь, в самом центре.

Сердцем Кремля, конечно, были его храмы. На солнце ярко сверкали зелёные купола Спасо-Преображенского собора.

Изумрудные купола на фоне синего неба.

Рядом стояли Палаты угличских князей, которые, как оказалось, — одно из древнейших гражданских зданий Руси.

Эти стены помнят Ивана Грозного.

Рядом с палатами — памятник царевичу Димитрию. Тому самому сыну Ивана Грозного, чья таинственная гибель именно здесь, в Угличе, и стала прологом к страшному Смутному времени.

А на месте самой трагедии стоит знаменитая церковь Димитрия на Крови. Узнал поразительный факт: таких храмов, построенных “на царской крови”, в России всего три! И один из них — здесь, в Угличе.

И вот он — эпицентр трагедии. Место, где, по преданию, всё и случилось. Ярко-красная церковь Димитрия на Крови.

К сожалению, настала пора возвращаться в квартиру, и я не успел зайти ни в одно из зданий, решив, по возможности, сделать это чуть позже.

Художественная аномалия и неожиданная находка в логове ГЭС.

Оказавшись на месте, собрал вещи, дождался Людмилу, после чего мы попрощались, и я решил продолжить экскурсию по городу. Новый маршрут внезапно вывел меня на благоустроенную туристическую тропу, ведущую к гидроэлектростанции.

Когда думал, что основной квест в Угличе выполнен, город внезапно открыл секретный уровень. Цель — ГЭС.

По пути увидел Воскресенский монастырь и Церковь Рождества Иоанна Предтечи, вокруг которых расположились многочисленные художники, писавшие картины.

Здесь красота не только в камне, но и на холстах, которые рождаются прямо у стен.

В Угличе я заметил невероятную концентрацию молодежи с мольбертами. Они были повсюду: на берегах, в центре, на территории Кремля. Рисовали пейзажи, церкви… За день насчитал несколько десятков. Не знаю, с чем это связано, но атмосфера в городе от этого очень творческая.

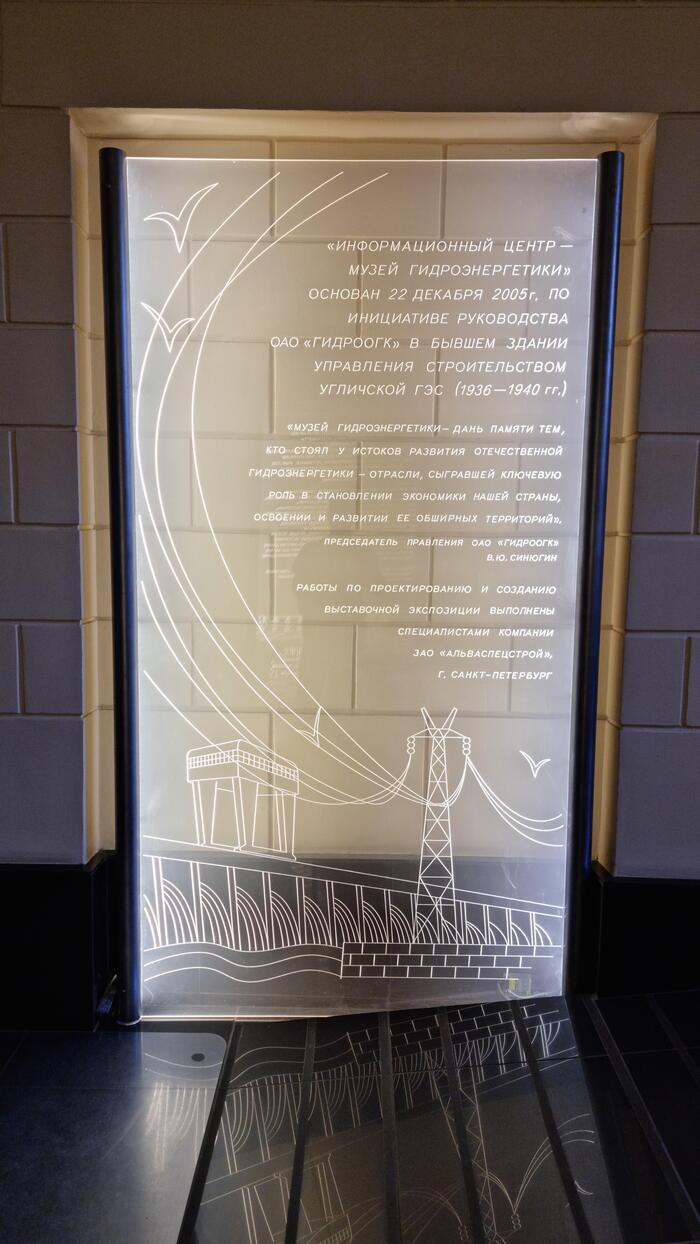

Пройдя ещё немного, я наткнулся на указатель «Музей гидроэнергетики». Любопытство взяло верх: я тут же проверил карту и с удивлением обнаружил, что он находится прямо на территории действующей ГЭС.

Решив, что нельзя упускать такую возможность, вскоре оказался у кассы, где купил билет. До экскурсии оставалось немного времени, и чтобы не сидеть без дела, я пошел прогуляться по парку рядом. Он оказался целой галереей под открытым небом с кучей необычных скульптур.

Откровенно говоря, я не ожидал от музея чего-то особенного. Но попав внутрь, я понял, как сильно ошибся. Уже на входе меня встретила огромная капля воды с проекциями.

Чтобы попасть в самое сердце гидроэнергетики, сначала нужно было надеть бахилы. Как только все справились с этой задачей, наш гид начала рассказ, и мы шагнули в мир турбин и мегаватт.

Скажу честно: я тот еще музейный маньяк. И чем только меня не пытались удивить. Совсем недавно я был на Байконуре, и многочисленные музеи космонавтики меня по-настоящему впечатлили — всё технологично, наглядно, круто.

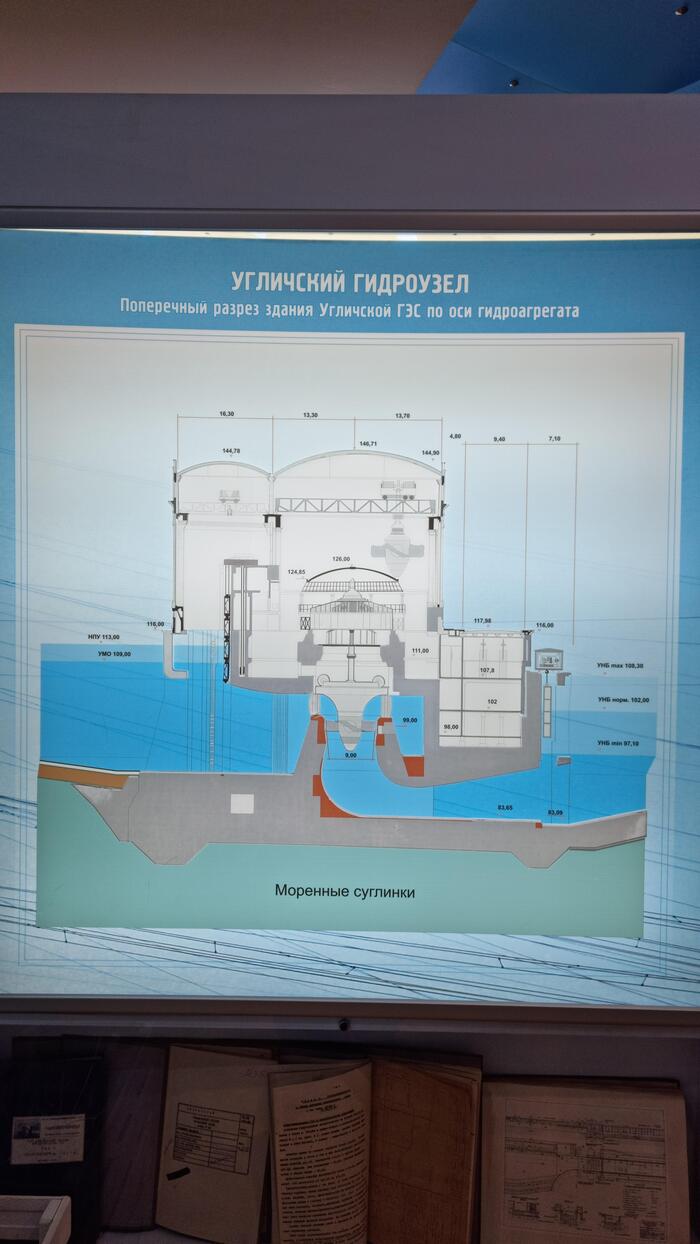

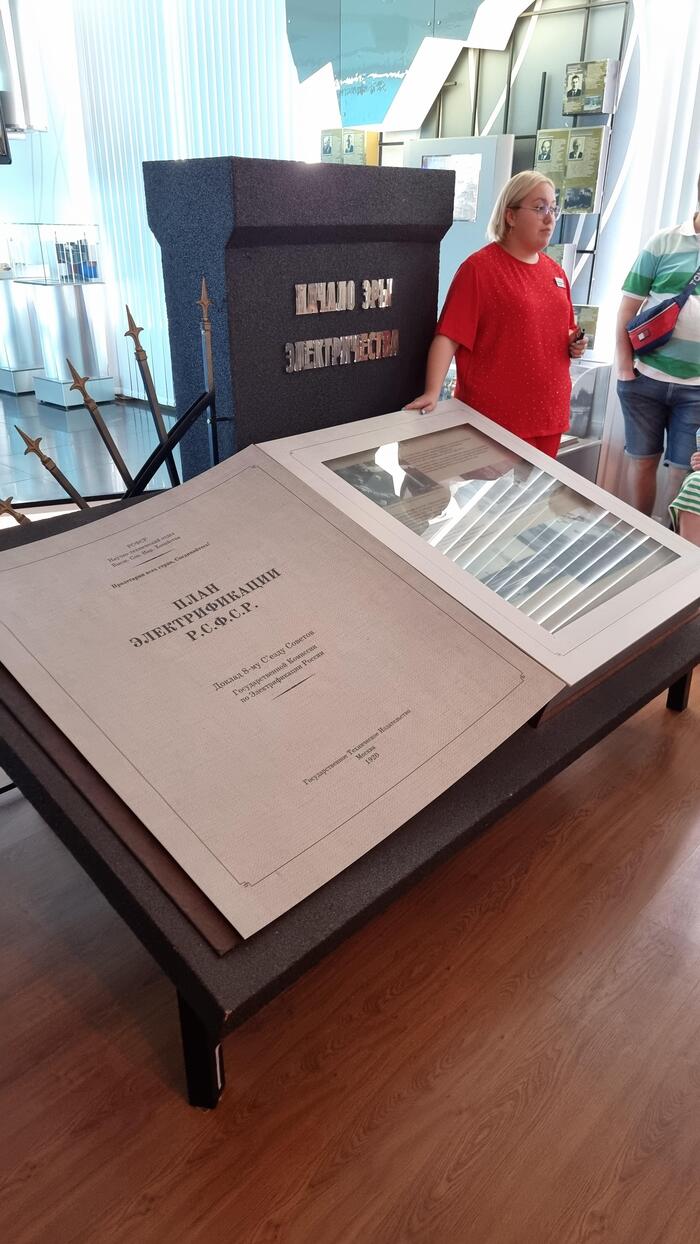

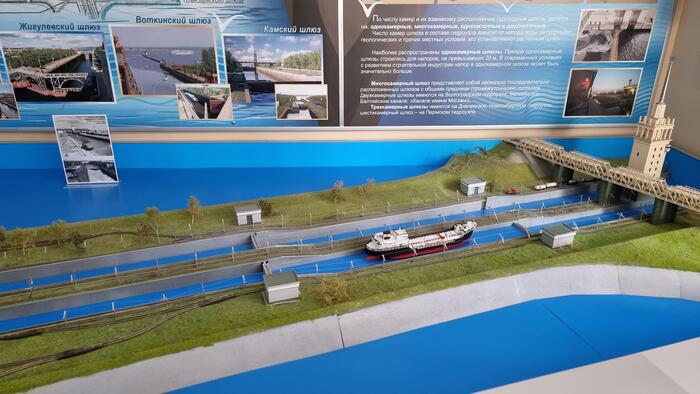

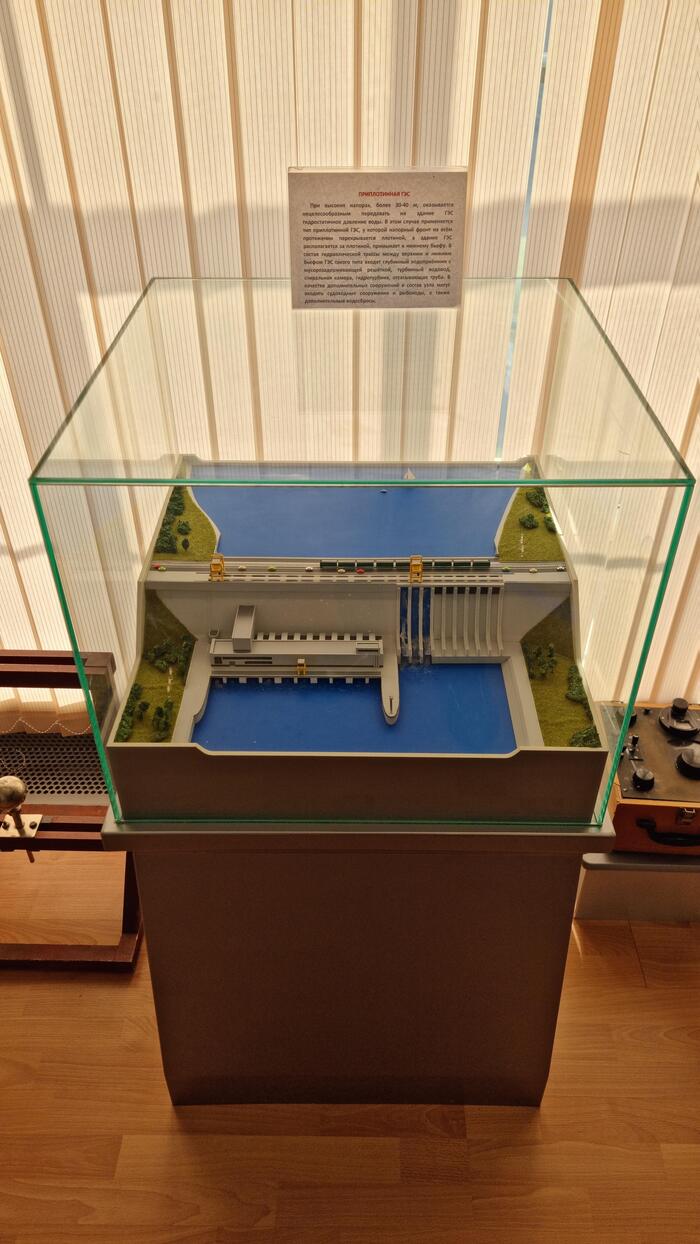

Но то, что я увидел здесь - не шло ни в какое сравнение: множество экспонатов, показывающих, как работают гидроэлектростанции, начиная с Угличской.

Наконец-то я понял, как эта махина на самом деле работает.

С некоторыми из них можно было полноценно взаимодействовать.

Залы, где перед глазами разворачивалась грандиозная история создания ГЭС по всей стране.

От одной ГЭС — к саге о покорении рек целой страны. Масштаб, который поражает.

Здесь были представлены миниатюрные версии могучих российских гидроэлектростанций.

Парад титанов в миниатюре.

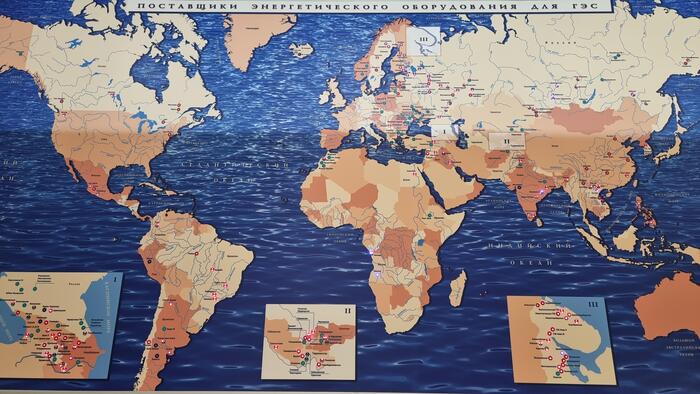

Целые стены занимали карты с обозначениями гидроэлектростанций России и мира.

Глядя на эти карты, понимаешь, насколько мощно и глобально развитие гидроэнергетики.

Отдельных слов заслуживает наш экскурсовод - таких увлекательных и подробных рассказов я давно не слышал.

Всё было на высшем уровне. Если этот музей не лучший из тех, что я видел - то точно один из них.

Внутри экскурсия закончилась, но, как оказалось, музей продолжался и под открытым небом, где были выставлены настоящие монстры из машинного зала.

Думал, что экскурсия окончена, но музей припас главный козырь.

Но гвоздем программы, конечно, было оно — гигантское рабочее колесо турбины. Когда стоишь рядом с этой махиной, которая 70 лет (!) пахала на ГЭС, просто дух захватывает. Это уже не просто экспонат, а настоящий памятник целой индустриальной эпохе.

Находясь под впечатлением от увиденного и услышанного, я бросил последний взгляд на громаду ГЭС, и направился в сторону пристани - настало время продолжить путь.

Квест «Тайны Угличской ГЭС» можно считать выполненным на 100%. Впечатлений — море, новых знаний — океан.

Снова в путь. Прощай, Углич!

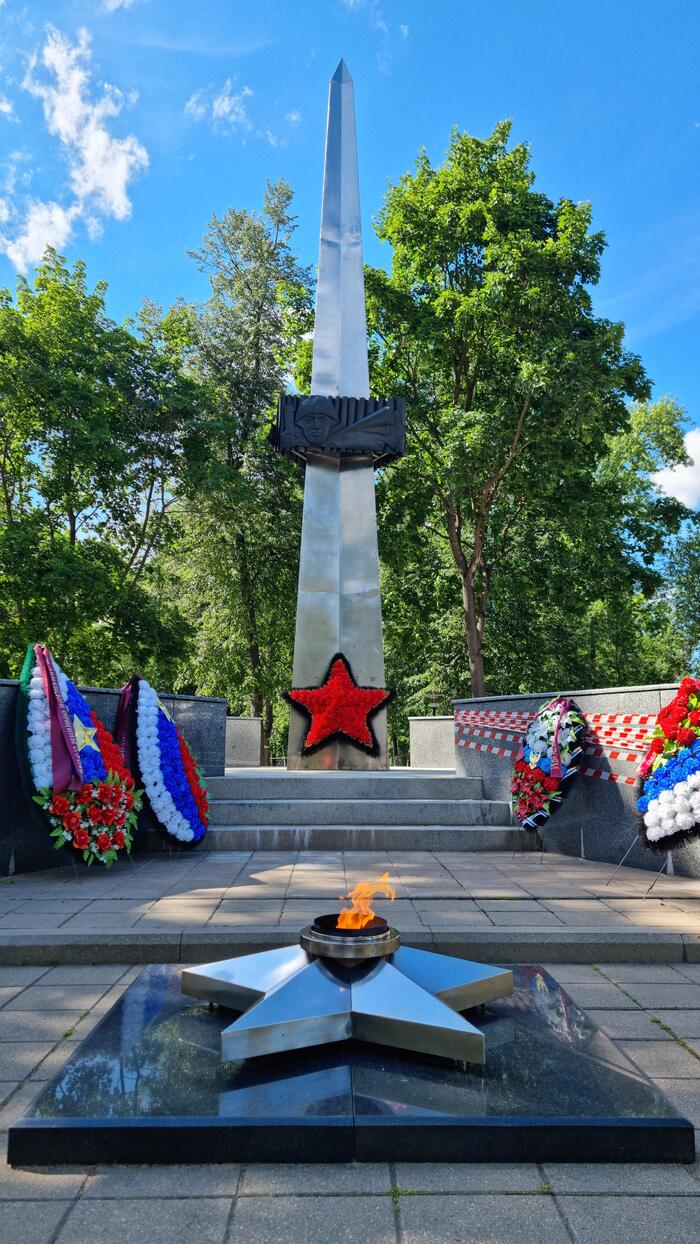

Путь лежал через центр, но теперь, без дождя, город открылся совсем с другой стороны: я не спеша рассмотрел и уютный парк Победы, и старинные торговые ряды, и все те детали, которые вчера просто утонули в спешке.

Бонусом опознал вчерашний “объект Икс”. Загадочный дом на берегу оказался отелем AZIMUT. Просто отель, но очень красивый!

Мозг уже рисовал мне старинную усадьбу, дом какого-нибудь олигарха или секретный правительственный объект… А оказалось — отель.

Финальный аккорд моей вылазки в Углич — быстрый набег на продуктовый, недалеко от пристани. Затарившись провизией на следующий этап пути, я вернулся к своему верному каяку. Сухопутная миссия была официально завершена.

Закончив сборы, и попрощавшись с хозяином пристани, я в последний раз окинул город взглядом, и продолжил своё путешествие.

Набережная Углича прощалась со мной надписью, уносившей вглубь веков: “Град Углич ~ 937 год”. Почти тысяча лет истории в одной фразе.

Погода была отличной — светило солнце, дул лёгкий ветерок. Мне даже показалось, что появилось небольшое попутное течение. Но скорее всего, это был лишь контраст после борьбы предыдущих дней со встречным ветром и волнами.

Вскоре город скрылся за поворотом, и я вновь оказался лицом к лицу с природой.

Берега были обжитыми и гостеприимными: то тут, то там виднелись уютные места для стоянки. На них сидели рыбаки, отдыхали компании. Каждый провожал меня любопытным взглядом.

И, конечно, начинался привычный ритуал.

— Эй, парень! Откуда и куда путь держишь? — кричали с берега.

Мой ответ “От истока до Казани” действовал безотказно. Сначала — секундное замешательство, потом — широко раскрытые глаза и целый град вопросов: “Один? На этом?

Полный рассказ занял бы не один час, поэтому я просто широко улыбался и двигал дальше. Объяснить им всю суть моего путешествия было так же невозможно, как пересказать книгу в двух словах.

Река заметно сузилась, на ней тут же воцарился парад круизных лайнеров.

Белоснежные теплоходы, раньше лишь изредка мелькавшие на горизонте, теперь сновали туда-сюда сплошным потоком. Казалось, их стало в десять раз больше, и приходилось постоянно быть начеку.

Кажется, я попал в час пик на Волге.

Вечернее солнце уже клонилось к закату, и я понял, что тянуть дальше нельзя — пора искать стоянку. И тут, как по заказу, сработал главный закон путешественника: когда стоянка нужна больше всего, она исчезает. Приветливые берега сменились непролазными зарослями. Ни единого просвета.

Ещё полчаса спустя, на левом берегу показались многочисленные палатки, и я направился в их сторону. Оказалось, что здесь в Волгу впадает река Постная, а в месте соединения двух рек почти всегда есть пригодные для ночёвки площадки.

И удача мне не изменила! Чуть в стороне от основного лагеря я нашел то, что искал: уютную полянку, надежно отгороженную от соседних палаток плотной стеной деревьев. Свой личный, укромный уголок.

Дальше — отлаженный до автоматизма вечерний ритуал. Вытащил каяк на берег, поставил палатку. Пока на горелке закипал чайник, я уже ужинал. После — обязательные записи в путевом дневнике. В спальник я забирался с приятной усталостью и чувством, что этот день прожит не зря. Сон пришёл мгновенно.

Итоги дня.

Квест “Найди пупырку”: пройден с помощью смекалки и рулона ветоши. Маленькое бытовое приключение, которое доказало, что нестандартные решения — самые надёжные. Сувениры получили двойную броню.

Разгадка тайны Угличского Кремля. Открытие того, что “кремль без стен” — это не аномалия, а самый что ни на есть классический вид древнерусской крепости. Кругозор расширен.

Культурный шок в Музее гидроэнергетики. Неожиданное открытие, пожалуй, одного из лучших посещённых мной музеев. Полный восторг от масштаба, интерактива и гигантской турбины-ветерана, которая 70 лет “пахала” на страну.

Два лица одного города. Увидел Углич без дождевого фильтра — и город открылся заново, показав свои уютные парки и детали. Бонусом опознан вчерашний «объект Икс».

Возвращение на реку: час пик и закон подлости. После городского затишья — жёсткий трафик из теплоходов и вечерняя битва с негостеприимным берегом за право на ночлег. Закон путешественника сработал, но я всё равно победил.

А на следующий день погода решила поставить моё путешествие на «паузу». Меня ждал тотальный «день тюленя»: палаточный арест под проливным дождём, внеплановый стресс-тест снаряжения и битва с ночным холодом, где главным оружием стал термос с горячим чаем.

Если было интересно — ставьте плюс и подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение!

Петербург 1899 года в объективе Альфреда Эберлинга

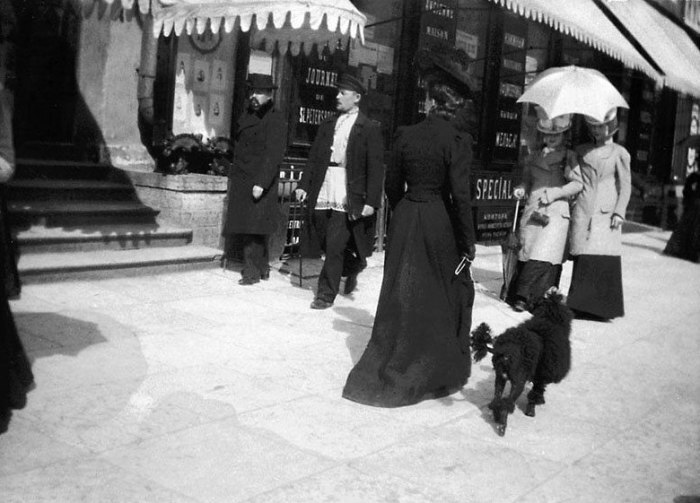

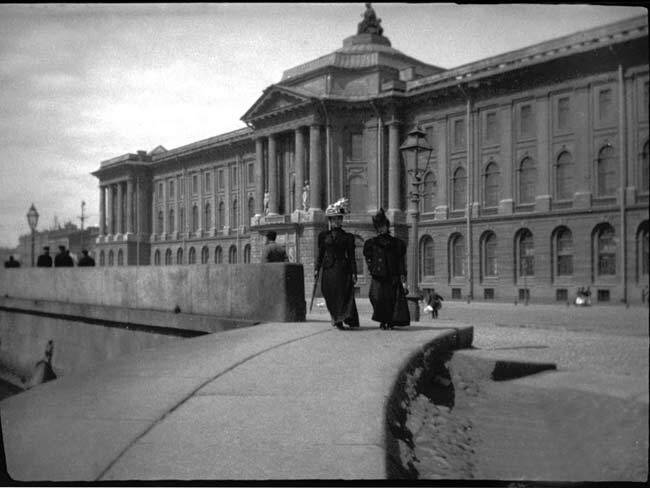

Альфред Эберлинг был известен современникам прежде всего как талантливый художник. При этом он был успешен и в дореволюционной России, и в СССР. Он писал портреты артистов, политических деятелей, а также приложил руку к дизайну советских денег. В свободное время он увлекался фотографией и сейчас больше известен как фотограф.

Альфред Рудольфович Эберлинг родился 3 января 1872 года в городе Згеже Лодзинского уезда Петроковской губернии Царства Польского, которое входила в состав Российской империи (в наши дни территория Польши). Помимо польского и русского он владел немецким, французским и итальянским языками. Эберлинг поступил в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств в Петербурге в мастерскую И. Е. Репина.

Ещё студентом Эберлинг активно участвовал в выставках. В 1896 году картина «Старая и „Новая“ живопись» (аллегория на искусство декадентов) была показана на Академической выставке в Императорской Академии художеств в Петербурге и международной выставке в Берлине. Позднее художник принёс картину в дар Пензенскому художественному училищу. Также художник участвовал в выставках общества Куинджи и Общества акварелистов.

В 1898 году Эберлинг окончил училище с присвоением звания художника I степени за картину «Весна». В том же году он отправился с группой художников в Константинополь для выполнения правительственного задания по росписи православного храма. До 1917 года он подолгу жил за границей, работал и изучал искусство в Западной Европе.

В 1902 году во Флоренции Художник написал свою самую большую картину «Сон художника», показанную на выставках во Флоренции, Варшаве, Петербурге и Москве. В 1904 году картина экспонировалась в США в городах Сент-Луисе и Нью-Йорке, где и была приобретена для музея Сан-Франциско. В 1904—1917 годах он преподавал в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, а в 1918 году участвовал в создании на базе Рисовальной школы художественно-педагогического техникума, в котором преподавал до 1933 года. В 1925—1930 годах руководил изостудией АХР в Ленинграде. В 1934 году по приглашению И. Бродского, другого ученика Репина и директора Всероссийской Академии художеств занял место профессора по живописи, рисунку и композиции в ЛИЖСА, где проработал до 1937 года. Параллельно до 1940 года он преподавал в изостудии Ленинградского Дворца пионеров и изостудии Дома учёных.

Эберлинг написал портреты К. Маркса, В. Ленина, И. Сталина, В. Молотова, Л. Кагановича, М. Калинина, которые позже печатались большими тиражами. В 1924 году выиграл конкурс, объявленный Гознаком на лучший портрет В. И. Ленина. В 1937 году созданный Эберлингом портрет Ленина печатался на купюрах. В послевоенные годы рисунок Эберлинга использовался в качестве водяного знака на советских купюрах выпуска 1947 и 1957 годов.

О личной жизни Эберлинга известно не было. Он был женат на уроженке Виленской губернии Елене Александровне Ивановой (1905 – 1971). Детей у пары не было. Художник скончался 18 января 1951 года в Ленинграде.

В постсоветский период портреты Ленина или Сталина стали публике не столь интересны. Однако фотографии столицы на рубеже веков наоборот стали вызывать большой интерес. Сейчас о Эберлинге чаще вспоминают как о фотографе.

Фотографировать Эберлинг начал в Константинополе. Судя по дневниковым записям, 21 февраля 1898 года года он «купил фотоаппарат и принадлежности фотографические», а на следующий день сделал первые снимки. Он пользовался небольшой камерой Pocket Kodak – популярной моделью среди фотолюбителей.В ней использовалась недавно появившаяся роликовая пленка. С помощью одной плёнки можно было сделать 12 кадров. В 1899 году Эберлинг вернулся в Петербург, где с увлечением фотографировал. В его объектив попадали столичные улицы, случайные прохожие, популярные артистки и просто красивые незнакомки.

Некоторые фото, сделанные Эберлингом в 1899 году в Петербурге

История военврача Суховй. Как доктор спасла десятки жизней наших бойцов в условиях оккупации

Летом 1942 года на Кавказе было жарко и вовсе не от солнца. Немцы рвались к бакинской и грозненской нефти, сметая все на своем пути.

С самого начала войны на юг в большом количестве стали поступать раненые. Теплый мягкий климат способствовал более быстрому их восстановлению, и вскоре многие больницы городов и поселков Предкавказья были переоборудованы в эвакуационные госпитали. Так произошло и с больницей в городе Невинномысске, что расположен на слиянии рек Кубани и большого Зеленчука. А её главврач Мария Иосифовна Сухова стала начальником этого госпиталя получившего номер 2444.

Родилась она 30 марта 1897 года в Санкт-Петербурге в семье выходца из рязанской губернии, бывшего крепостного крестьянина помещиков Мичуриных, родителей того самого Ивана Владимировича Мичурина, ученого-селекционера.

Её отец юношей отправился на заработки в Питер и сумел в городе сделать неплохую карьеру. Он работал портным и его услуги стали пользоваться популярностью среди жителей столицы Империи.

Благодаря скопившемуся состоянию он сумел дать хорошее образование своим дочерям. Так Мария Семеновна закончила Александровскую гимназию с золотой медалью.

В последующем она получила медицинское образование и обширную практику, а крестьянское происхождение помогло пережить без особых неприятностей лихолетье Революции.

Выйдя замуж за кубанского казака, который волею судеб оказался уже в Ленинграде, однажды она приехала к мужу на родину в отпуск на Ставрополье, в станицу Невинномысскую, и осталась там навсегда.

Получилось как в мультфильме про каникулы Бонифация. Когда станичники узнали, что Сухов привез жену «докторшу», к ним потянулись люди с просьбой о помощи. И Мария Иосифовна не могла отказать нуждающимся в лечении, так как медицинских учреждений в округе было мало, а квалифицированного персонала не хватало.

Она решила остаться работать в станице. Так Мария Иосифовна стала главным врачом в станице, которая вскоре получила статус города.

Как уже было сказано выше, вскоре после начала войны городскую больницу переоборудовали в эвакуационный госпиталь. А по мере приближения фронта в 1942 году количество раненных стремительно росло.

Продвижение врага было столь быстрым, что вывезти всех пациентов госпиталя не успевали. Кроме того, немецкая авиация разбомбила медицинский поезд, которому не помогли ни красные кресты на крышах вагонов ни зенитчики на земле.

В общем, когда враг ворвался в город в госпитале оставались сотни раненных. Кто мог ходить разошлись по окрестным хуторам, однако оставалось еще несколько десятков бойцов и офицеров, которые самостоятельно передвигаться не могли.

Мария Иосифовна отказалась эвакуироваться и осталась со своими пациентами. Немцы наведались в госпиталь в первый же день оккупации, и приказали на следующее утро явиться на рабочие места всему оставшемуся персоналу.

Когда рано утром медсестры собрались и спрашивали своего начальника, как же жить дальше, она сказала, что будем продолжать работать в сложившихся условиях. Но первым делом необходимо спасти остававшихся раненных офицеров, которых ждала смерть, в случае обнаружения их оккупантами.

Медсестры стали брить наголо командиров (комсостав обладал некоторой вольностью в плане причесок, чем отличались от солдат) и переписывать истории болезней. Так, при помощи ручки и машинки для стрижки военврач Сухова разжаловала нескольких офицеров в рядовые.

Перед приходом оккупационных властей в госпиталь медперсонал спрятал остатки лекарств и продовольствия, забросав в сарае его всякой ветошью. А на главном бараке Мария Иосифовна повесила надпись на немецком языке: «Achtung, Fleckfieber!»(внимание сыпной тиф!).

И это подействовало! Войну всегда сопровождают эпидемии, и немцы побоялись заходить в тифозный барак, дабы не подвергать себя излишнему риску заражения. Так врачебная хитрость спасла несколько десятков жизней раненых бойцов. Стоит ли говорить, что доктор Сухова рисковала своей жизнью, ведь раскрой немцы её обман, ей грозила верная смерть.

Шло время, Мария Иосифовна продолжала оказывать помощь местным жителям. А ночами к высокому берегу Кубани иногда выходили из тифозного барака исцелившиеся раненые. Переплыв, реку они вливались в ряды местного подполья.

Однажды к доктору Суховой ночью явился немецкий офицер, который потребовал оказать срочную медицинскую помощь своему коллеге. Перед Марией Иосифовной встал выбор, зарезать вражеского командира на операционном столе и погибнуть героиней. Или же выполнить свой врачебный долг и спасти не только немецкого офицера но десятки наших бойцов, которых так искусно скрывала все это время.

Она предпочла второе. В благодарность германский офицер наградил доктора продовольственным пайком, который она тут же передала на нужды своих пациентов. В последующем, после освобождения города от немцев, это послужило поводом для её ареста следователями НКВД за сотрудничество с оккупантами. Тут мог бы быть душераздирающий рассказ про кровавых палачей из органов, которые запытали геройского доктора. Но в действительности все оказалось намного прозаичнее.

Следователи провели проверку обстоятельств деятельности Марии Иосифовны в условиях оккупации, получив комплиментарную характеристику от её начальства, опросив выживших бойцов и медперсонал, пришли к выводу, что оснований для привлечения к ответственности граждански Суховой не имеется.

Она продолжила службу и в последующем получила правительственную награду. После войны Мария Иосифовна продолжила работать врачом в больнице города Невинномысска до самой пенсии. Такая вот жизнь и судьба питерской гимназистки ставшей скромной героиней этой страшной Войны.

Письма на деревню дедушке_4

Продолжаю цикл постов про письма, каллиграфию и историю в рамках нашей семьи.

Начало: Письмо на деревню дедушке

Вторая часть: Письма на деревню дедушке_2

Третья часть: Письма на деревню дедушке_3

Сегодня пост про мою двоюродную сестру Ольгу и её письма на деревню дедушке.

Ольга была рождена в 1961 году, жили они с семьёй в Ангарске, соответственно письма из Ангарска и потом из Пензы.

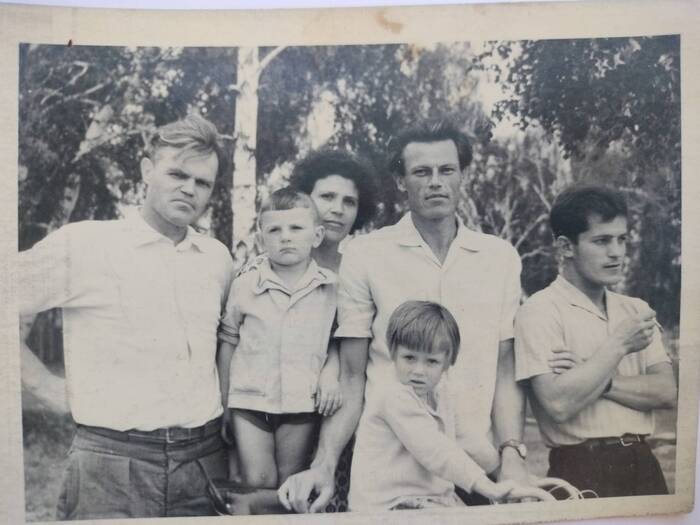

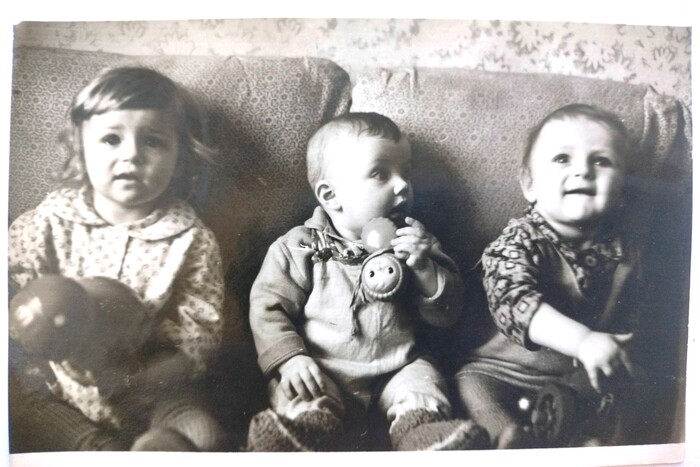

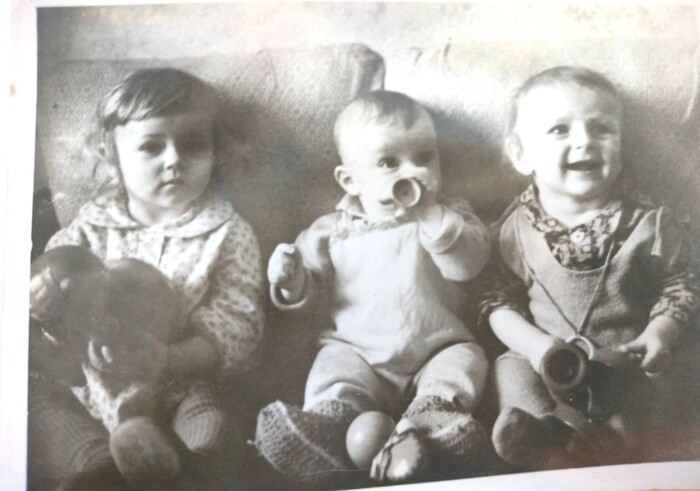

Слева направо на фотках 9 марта 1963 года: Сестра Ольга, 2 года, сестра Инга, полгода и брат Герман, около года. Листайте

Ольга писала деду довольно много писем и подробно. Мальчики столько не писали. И она вместе с братьями проводила лето в деревне, они были банда.

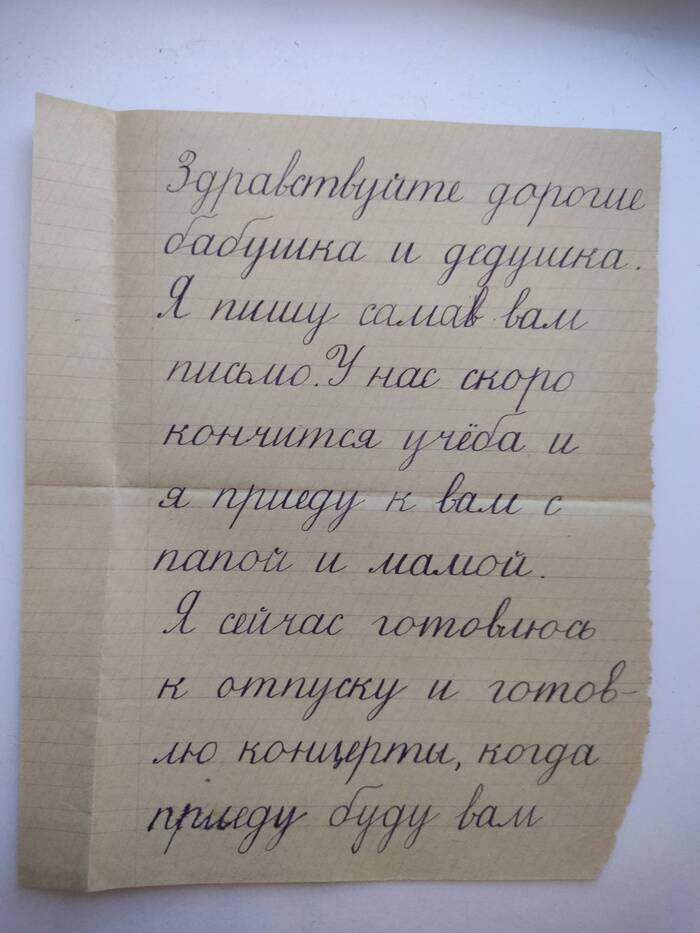

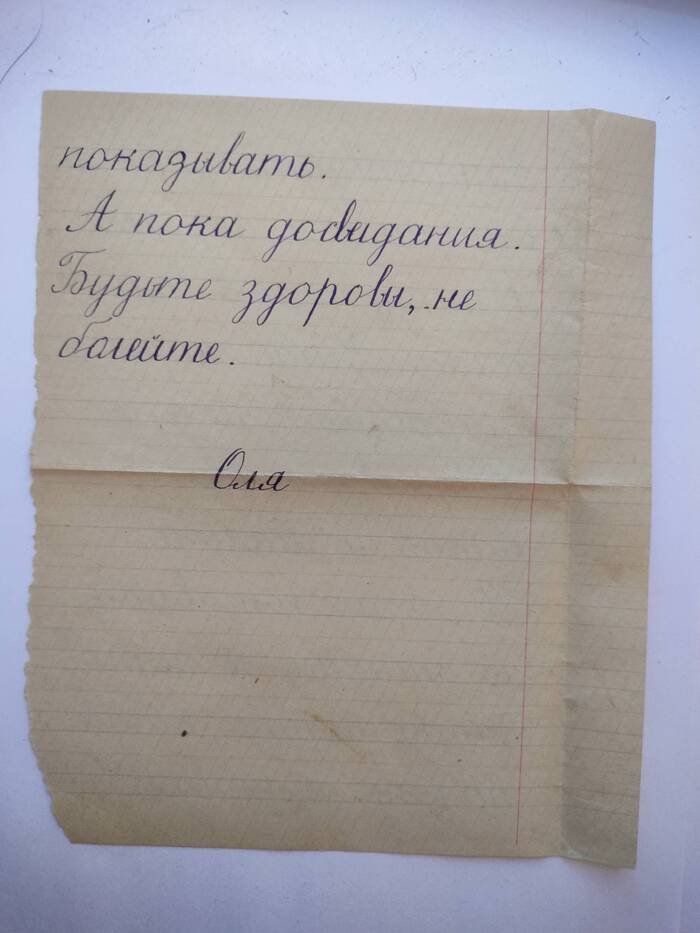

Первое письмо от 8 апреля 1969, Оле 8 лет, 1 класс, классический прописной почерк в тетради в узкую линейку.

Здравствуйте, дорогие дедушка и бабушка. Я пишу вам сама письмо. У нас скоро кончится учёба и я приеду к вам с мамой и папой. Я сейчас готовлюсь к отпуску и готовлю концерты, когда приеду буду вам показывать. А пока досвидания. Будьте здоровы, не болейте.

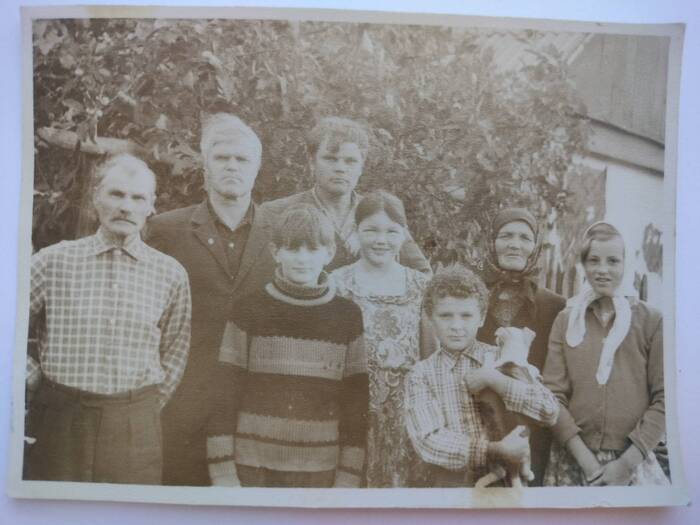

Это дети нашей семьи на каникулах в деревне. Слева направо: Брат Герман(11 лет), сестра Инга(11 лет), её укусила пчела в лоб и поэтому опухшее лицо, бабушка Луша и брат Андрей(10 лет), сестра Оля(12 лет). Это лето 1973 года

Следующее письмо от 26.03.1973 года, Оле тут 12 лет, смотрим на почерк. Тоже очень правильный.

Здравствуйте, дедушка и бабушка. Пишет вам письмо Оля. У нас все живы, здоровы. Я закончила четвёртую четверть ударно. Особых известий за это время нет. Я хожу в балет. Там мы учим новый танец. Он называется «Вальс». Я учу английский язык. Наш класс разделили на две группы. Одна группа учит английский, другая – немецкий. Я переписываюсь с Ленкой Доровских. Она прислала мне два письма и две открытки.

Бурундук у нас будет в мае. Зато у нас уже побывал мышонок. Папа и мама поймали его, что бы потом подарить мне на 8-е марта и посадили в банку. Но я его нашла и посадила в спичечную коробку, а коробку поставила в ванную. Он по ванне бегал и любил семечки. Но в воскресенье мама захотела мыться и сказала, чтоб я убрала мышку на стол. Я убрала его туда, но ночью он удрал.

Погода у нас стоит то теплая, то холодная. Почки на деревьях стали набухать. Земля начала появляться, но начал опять валить снег. Я хожу в два кружка: в балет и в санпост. На санпосту мы учимся останавливать кровь, учим переломы, всякие раны, потом глистов, микробов и т.д. Летом я наверное приеду к вам. Я очень соскучилась по вас. Папа научил меня делать 3-и вида цепочек. Рисунок цепочек. До свиданья. Оля, 1973 год, 26 марта

Письмо от 5 августа 1974 год, Оле 13 лет.

Здравствуйте, дорогие дедушка и бабушка! Привет вам из Ангарска!

Извините, что долго не писала. Мы живём хорошо. Ходили на три дня в поход через Китай. Там мы ели жимолость и смородину красную. Китай оказывается не глубокий, как мы думали раньше. У нас живет бурундук, которого мы поймали в этом году. Мы его выпускаем из клетки. Он у нас бегает на кухню, на балкон , в кладовку. Бурундук уже подрос и стал к нам привыкать. На балконе он у нас в какой-нибудь горшок залезет и ищет там травку, какую ему надо. А как поест, так в клетку забежит и там ещё чего-нибудь пожуёт. Такой хорошенький. Ещё мы (ходили) ездили на Ангару. Мы Ангару переплывали на лодке моторной. У Ангары течение быстрое, а вода в ней чистая-чистая и холодная. Вода синяя с зелёным смешана. И вот едешь на моторке , а сзади белые волны появляются. Красиво так. На той стороне нас высадил перевозчик и сказал, что там есть змеи. А на берегу много синих бабочек порхает. На Ангаре берега высокие и крутые. Мы там по расщелине поднялись на тропинку. А с высоты всё видно. Вот мы идём по тропке и под ноги смотрим, как бы на змею не наступить. Папа идёт первым, я вторая и мама. Папа идёт первым, потому что он в ботинках, а мы в босоножках. Так если его змея укусит, то ему всё же не столько больно будет, сколько нам. К счастью мы змей не встретили. Так вот мы идём, а вокруг царских кудрей (или саранок) много-много. Они красные, как помидоры. И лилий тоже много. Если вы не знаете, то вам Герка объяснит. Шли, шли и увидели, где Китай впадает в Ангару. Потом по расщелине мы начали спускаться к воде. Мама там один каблук сломала и потеряла. А у меня босоножки все порвались. Пока мы спускались я успела на заду по песку покататься. Увидала там растение на стенке расщелины и полезла туда. Доползла, сорвала и неожиданно вжик! на заду к маме в руки. А папа этого не видел, он уже далеко вниз спустился. Ему легко на пятках по песку и по шишкам идти, а у нас на каблуках попрыгаешь на пятках. Наконец спустились. Просидели там до вечера. А вечером опять начались мучения. Начали подниматься наверх. Поднялись и пошли по тропке обратно. Папа спустился в другом месте, а мы пошли с мамой по тропинке и дошли до такого спуска, что полчаса слазили, хотя там было низко.

Слева направо: Дядя Александр и рядом сын Герман, тетя Антонина, мать Ольги, дядя Володя, отец Ольги, Оля внизу сидит на велосипеде и еще один наш родственник. 8 августа 1965 года, Ангарск.

Нас опять тот же перевозчик перевёз на ту сторону и мы поехали домой. Мама вышла уже на работу, а папа выйдет в четверг. На следующий год мы приедем все трое месяца на два. Погода у нас стоит прохладная. До свидания. Оля, 1974 – 5 августа.

Следующее письмо от 29 июля 1977 года, Оле 15 лет.

Здравствуйте, дедушка, бабушка, Герман и Андрей. Пишу со своего места жительства, т.е. из Ангарска. Кончаются каникулы, скоро в школу. Мне в 10-й, Герману в 9-й, Андрюше в 8-й. Нам с Андрейчиком потом сдавать экзамены.

У нас дома все живы и здоровы, даже, как это ни странно, бурундук. Погода совсем обнаглела, сплошные дожди. Я с подружками устроилась на продбазу (по 15 руб в неделю). Скоро уволимся. Всё уже надоело. Очень соскучилась по вам. Как там поживает Стрелка? Надеюсь, что и вы все здоровы. День рождения у меня 26 августа. Дома делать нечего. Хожу на день рождения ( Летом же оно у многих), шляемся по магазинам. Скоро пойдем на Хазанова. Билеты уже есть. Пока всё. Целуем. Оля, папа, мама. 29/VII-77

Другое письмо Гер Санычу и Андрюше (сокращённо Дюша) . Андрей, надеюсь, ты не обиделся на «Дюшу». У нас так очень многих Андреев зовут в классе.

Рождение слова «Дю»: Андрюша – «Индюк» – «Дюша» – «Дю». А ты, Гер Саныч, нахал. Почему не пишешь письмо? А? Чтобы оба написали письма. Когда у вас дни рождений? Гера, хочешь сообщу новость про Огонька? Ему выбили скулу. Он валялся с ней в больнице, а потом ещё месяц ходил с железками и резинками во рту. Сейчас рыскает по Байкалу в турлагере. Писали, что и с тобой там что-то сотворилось? Мальчики, вы не знаете, где Ленка Доровских? Если там, то скажите, что б тоже написала. Короче: чао, крошки!!! Пишите. P.S. У Огонька в скуле трещина.

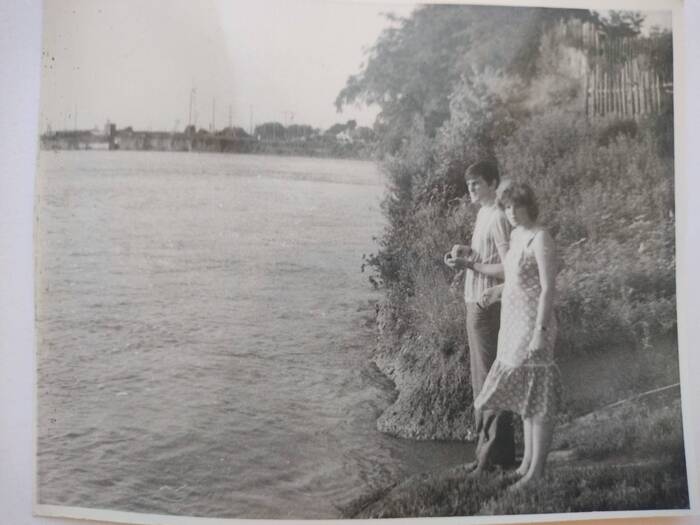

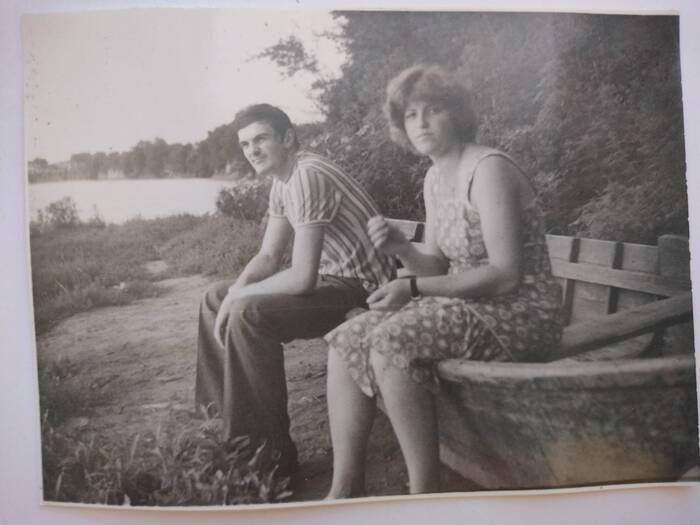

Сестра Ольга (24 года) и брат Герман (23 года) у нас в гостях, на берегу Кубани, 1985 год.

Письмо из Ангарска от 13 мая 1978 года, Ольге 17 лет, заканчивает школу, 10-й класс.

Здравствуйте, дорогие дедушка и бабушка. Извините, что не писала. Кошмарно соскучилась по вас. Скоро экзамены. 26 июня сдадим последний экзамен – иностранный язык. Сейчас в школе всё повторяем за 8-ой, 9-й и 10-й классы. Понемногу пишем билеты. А после экзаменов к вам. У нас всё по старому, в хореографию больше не хожу. В сентябре наш ансамбль поедет в Швецию, Норвегию, Финляндию и Данию. Едут только комсомольцы, да и то не все. Наш класс стал дружнее, чем был раньше. Всем классом отмечаем все праздники. Ходили в поход. Вышли в 6 часов утра и пришли часов в 5 вечера. Отдохнули хорошо.

Сегодня на физкультуре должны были бежать 2 км. Но не пробежав даже и 1 км, мы увидели суслика. Он нырнул в норку и мы решили посмотреть эту нору. Подошли к тому месту, а там из ямки попка с хвостиком торчит. Ну мы и решили его поймать. Дернули за хвостик, даже не шевелится. Мы дёргали, дёргали его.Он будто гвоздями приколочен к земле. Потом увидели столбик с проволокой. Поняли, что попался он. Нам его, конечно, стало жалко. Мы его вытащили из этой проволоки и потащили наших парней из класса пугать. Одному показали, он как заорет и «дунул» от нас.

На уроке один мальчишка стоял около двери и свалился. Когда мы его спросили, с какой радости он свалился, тот ответил, что пробовал, под каким углом он теряет равновесие. Наклонился на 45 град – стоит. Наклонился еще чуть-чуть и свалился. У нас все со смеху чуть не сдурели. Недавно мне поставили укол под лопатку. Чуть побаливает, а так всё нормально. Погода стоит разная. То тепло, до 25-27 тепла, а то опять холодно до +7. Некоторые уже загорали. Трава уже зеленеет, на деревьях появляются листочки. На уроках начально – военной подготовки мы, девочки, будем ездить в больницу. Это намного лучше, чем сидеть в классе и что-нибудь писать. Буруня всё ещё живёт. Совсем уже осмелел, почти не боится нас. Как вы там, что нового?

Берегите себя. Мы скоро увидимся. Время пройдёт быстро, так что осталось недолго ждать. Кончаю писать. До встречи. Оля 13/V - 78

Письмо из Пензы, 20 января 1988 года, Ольге 27 лет.

Это 1988 год, Ольге 27 лет, почерк кардинально отличается от первоначального. Но увы, так происходит у всех.

Здравствуйте, дорогие дедушка и бабушка! Получила от вас письмо, большое спасибо.

С мужем мы живем пока без росписи, но собираемся расписываться, только не знаю, когда. Муж моложе меня на три года. Живем у него, вернее у его родителей в благоустроенной квартире. Особых новостей у меня нет. Работаю в вычислительном центре оператором.Ни от Германа, ни от Инги, ни от Андрея писем не получаю, переписку не поддерживаем, о них узнаю только от родителей. Вот такие дела. На этом закончу, крепко целую, Оля. Поздравляю с праздником, Крещением. Ходили смотреть, как в проруби купаются.

На этом завершим, ждите теперь следующие письма и фото нашей семьи.

Всем добра.

В 1991 году Россия объявила, что "признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния"

В России живут люди разных взглядов и убеждений, они по разному оценивают законы времён СССР. Сегодня есть официальная позиция Российской федерации, согласно которой Россия реабилитирует людей, осужденных по ряду советских законов.

Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 25.12.2023) "О реабилитации жертв политических репрессий"

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/

Статья 5. Признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния и реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные за:

а) антисоветскую агитацию и пропаганду;

б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй;

в) нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви;

г) посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов;

д) побег из мест лишения свободы, ссылки и спецпоселения, мест привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы лиц, которые находились в указанных местах в связи с необоснованными политическими репрессиями,

(п. "д" введен Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

то есть по статьям 70 (в редакции, действовавшей до Указа Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 11 сентября 1990 года), 190.1, а также по статьям 142 и 227 Уголовного кодекса Российской Федерации и аналогичным нормам ранее действовавшего законодательства.

(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

(см. текст в предыдущей редакции)

Что-то мне это напоминает

Ленин В.И.(1905):

"С точки зрения интересов народа, Государственная Дума – самое наглое издевательство над "народным представительством".

"Государственная Дума – это полицейский участок в расширенном виде... Богатый помещик и фабрикант допускаются для 'совещания' в 'открытые' заседания полицейского участка... А 'черный народ' ни на какие совещания не допускается" .

Ленин подчеркивал, что Дума служила лишь прикрытием самодержавия, где решения принимались чиновниками, а не народными представителями.

https://litmir.org/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-mem...