Новая власть объявила о запрете на использование денежных знаков прежних правительств, включая документы УНР, за исключением банкноты номиналом в 50 карбованцев, которая временно продолжила находиться в обращении. Вместе с тем, власти подтвердили о введении в обращение денежных знаков Ростовской-на-Дону конторы Госбанка, получивших характеристику «донских» (илл. 1).

В денежном обращении находились билеты Ростовской-на-Дону конторы Государственного Банка номиналом в 50 копеек, а также казначейские знаки различных номиналов — 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 рублей образцов 1918 и 1919 годов, а также 250, 500 и 1000 рублей, дополнительно с октября 1919 года стали доступны и 5 000 рублей.

Существует мнение, что именно в Киеве был выпущен 3-рублевый образец 1918 года. Начальная буква серии — «Л» — указывает на это предположение, так как серия на букву «К» якобы уже была напечатана в Новороссийске. Но основная версия говорит о том, что буква «Л» символизировала левобережную Украину, которая находилась под контролем деникинцев (илл. 2).

Однако я поддерживаю более убедительную точку зрения А. Баранова из Москвы, утверждающего, что выпуски 3 и 25 рублей с первой буквой «К» на самом деле являются киевскими (илл. 2, 3).

Серьезным контраргументом служит тот факт, что в Новороссийске печатались исключительно деньги ВСЮР, и именно поэтому они были отпечатаны на киевской типографии Кульженко, преобразованной в белогвардейский период в Третью Экспедицию Заготовления Государственных Бумаг, сокращенно ЭЗГБ. Создавать целую Экспедицию для выпуска лишь одного 3-рублевого номинала было бы экономически нецелесообразно. В сентябре в Киеве наблюдалась острая нехватка белогвардейских денежных знаков, что повлекло за собой необходимость печати не одного, а нескольких сортов ростовских денег. Возглавлял вновь созданную Экспедицию профессор В.И. Михайловский. Денежный дефицит возник в результате отмены всех прочих денежных знаков, за исключением временно разрешенных 50 карбованцев УНР. В то время как население стремилось избавиться от них, оно крайне неохотно принимало их обратно.

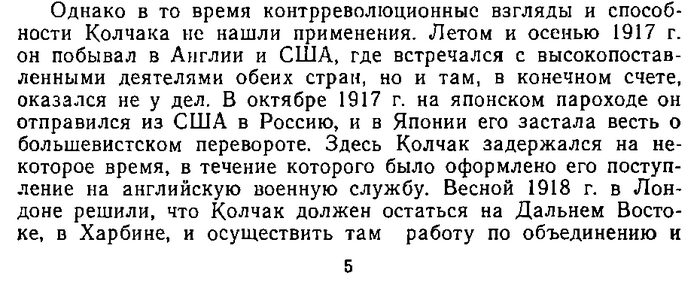

В дальнейшем в оборот вошли денежные знаки, выпущенные Государственным Казначейством Главного командования Вооруженных Сил на юге России, которые получили название знаков ВСЮР или «добровольческих». Эта серия включала в себя номиналы в 10, 50, 100 и 1000 рублей образца 1919 года. Особенно ярким моментом стал киевский выпуск 50-рублевого знака ВСЮР, отмеченный буквой «К» в сериях (илл. 4).

Денежные знаки, произведенные Одесской типографией и ЭЗГБ, имели свою уникальную историю.

Судьба одесских выпусков белогвардейской валюты оказалась совершенно отличной. В этом городе не печатались «донские» деньги, а были выпущены исключительно знаки ВСЮР, номиналами в 50 рублей и 1000 рублей (илл. 5, 6). Белогвардейцы заняли Одессу в сентябре 1919 года и удерживали её до начала февраля 1920 года, когда власти большевиков снова взяли под контроль город 7 февраля.

Считая нужным эффективно использовать ресурсы, белогвардейцы пошли на хитрый шаг, использовав типографию Фесенко, захваченную ими в Одессе, которую переоборудовали в Экспедицу заготовления денежных знаков. Из-за популярности 50-карабонового знака Украинской Народной Республики они просто продолжили его выпуск. Это обстоятельство стало поводом для украинского правительства объявить выпуски белогвардейцев, обозначенные серией АО с номерами от 210 до 235 включительно, фальшивыми. Однако подобное решение не оказало заметного влияния на их обращение среди населения юга Украины, находившегося под контролем белогвардейцев (илл. 7).

Денежные знаки, напечатанные Симферопольской ЭЗГБ, составили следующую главу в истории финансового обращения на оккупированных территориях.

После занятия Крыма подразделениями Добровольческой армии в течение первых двух недель на полуострове использовались денежные знаки Крымского краевого правительства под руководством Соломона Крыма. Однако с середины июля на Крымском полуострове в качестве основной валюты начали действовать исключительно белогвардейские деньги. Проведя полную ревизию типографий, оставшихся от предыдущих властей, белогвардейцы решили образовать четвёртую Экспедицию заготовления денежных знаков, чтобы наладить выпуск новой валюты на территории Крыма.

У Экспедиции имелись три крупных литографских станка, три ручных, два резальных и одна пишущая машина. Также в распоряжении находилось 150 литографических камней, полный набор литографических материалов и достаточно специальной бумаги для печати денежных знаков. Кроме того, они располагали 25 пудами (407,5 кг) различных красок и 10 пудами (163 кг) олифы, что значительно расширяло их возможности по производству.

Экспедиция функционировала как независимое подразделение, её работа не зависела от внешних условий. В частности, у Экспедиции была собственная электрическая станция с нефтяным мотором и динамо-машина. Штат сотрудников представлял собой команду высококвалифицированных мастеров из Крыма и специалистов, откомандированных из Ростова и Новороссийска, все из которых числились военнослужащими, призванными на службу Главным командованием Юга России.

Тем не менее, Симферопольская Экспедиция заготавливающее государственных бумаг (ЭЗГБ) начала выпуск денежных знаков только в середине октября 1919 года, и сначала печатала знаки Вооруженных Сил Юга России, а позже — «донские». Экспедиция была достаточно хорошо оснащена и имела статус четвертой официальной экпердиции после Ростовской-на-Дону, Новороссийской и Киевской. Чтобы отличить знаки из Симферополя от тех, что печатались в других экспедициях, в их сериях была введена первая буква «Ч». Однако ее существование оказалось недолговечным — эта Экспедиция проработала менее месяца.

Причина ее закрытия остается неясной: Главное командование на Юге России решило быстро передислоцировать Экспедицию в Новороссийск, который на тот момент стал главной Экспедицией белого Юга, и это решение было реализовано 8 ноября 1919 года. Денежные знаки самого крупного номинала, которые были выпущены в Симферополе, встречаются крайне редко, что свидетельствует о малом количестве экземпляров и коротком периоде их выпуска. Начальные номера серии также подтверждают это.

На иллюстрациях 8-12 можно увидеть денежные знаки ВСЮР и «донские», произведенные Симферопольской ЭЗГБ.

Становление Феодосийской ЭЗГБ обрисовывается следующей главой в этом сложном контексте. Эта Экспедиция была последней, кто продолжил печатать деньги в начале ноября 1920 года — накануне эвакуации войск Врангеля. Надеюсь, что перечисленные факты и источники помогут прояснить вопросы о принадлежности литер «А», «Ч» и «Я» среди бонистов.

У Феодосийской ЭЗГБ есть интересная и насыщенная история. Впервые о том, что именно в типографии Звенигородского, основанной в 1875 году, печатали деньги белогвардейцы, я узнал из рукописи «Записки старого феодосийца». Этот труд до сих пор не увидел света, так и оставаясь в архиве при жизни автора — А.В. Ермолинского. Однако вскоре рукопись будет издана благодаря инициативе ФМД, и многие бонисты и краеведы с нетерпением ждут ее публикации.

Типография Звенигородского начала печатать деньги еще в конце 1918 года по указанию Соломона Крыма, который в то время занимал пост председателя Крымского краевого правительства. Поскольку он был местным жителем и знал потенциал типографии, он распорядился о печати мелких номиналов для «крымской» валюты, таких как 5 рублей Крымского краевого правительства. В конце 1919 года, когда белогвардейцы потерпели неудачи на Кавказе, их руководство решило создать новую, более безопасную Экспедицию в Крыму, и на этом этапе вспомнили о Феодосийской типографии.

К концу 1919 года, когда белогвардейцы готовились к неизбежной эвакуации с Кавказа, по указанию М.В. Бернацкого в Феодосию были направлены его помощники: А.А. Коновалов, опытный управленец издательства, и И.О. Барановский, специалист по типографскому оборудованию. Прибыв в город и внимательно изучив типолитографию Звенигородского, они доложили управляющему Министерства финансов, что для оперативной организации Экспедиции в Крыму более подходящего места не найти. Уже 5 января 1920 года было принято окончательное решение о переносе Экспедиции в Феодосию с учетом надвигающейся эвакуации.

В типографии Звенигородского на тот момент находилось всего две печатные машины, которые требовали ремонта. Поскольку печатные механизмы нуждались в модернизации, а необходимые детали можно было найти только в Одессе, А.А. Коновалов и И.О. Барановский поспешили в этот город, охваченный паникой. Им удалось закупить часть оборудования, а остальное они вывезли с помощью особых полномочий. Все было погружено на пароход «Владимир», выделенный командованием ВСЮР. В общей сложности вывезли около 12 тысяч пудов груза, включая типографское оборудование, бумагу, краски и олифу. 4 февраля 1920 года они благополучно прибыли в Феодосию, тогда как Одесса была занята большевиками 7 февраля.

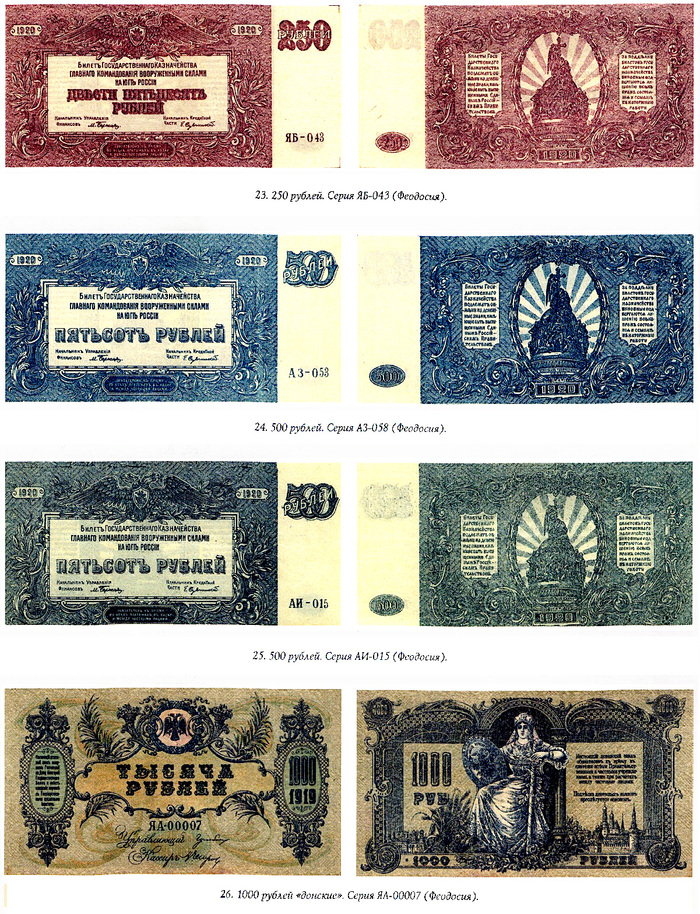

Стало необходимо организовать запуск последней Экспедиции белогвардейцев на южных территориях России. Старые машины отремонтировали практически с нуля, и на них с середины февраля начали печатать денежные знаки двух наиболее крупных номиналов — в 1000 и 5000 рублей Ростовской-на-Дону конторы Государственного банка с начальной буквой «Я» (илл. № 26, 28).

Интересный отчет о работе Феодосийской экспедиции представил журналист П. Никашин в газете «Вечернее время» от 23 сентября 1920 года. В статье он описывает Экспедицию: «Сначала за охраняемыми воротами, охраняемыми днем и ночью, попадаем в убранный двор, где раскинулись двухэтажные каменные здания. Повсюду царит чистота, установлено электрическое освещение, а по рельсам вдоль двора движутся вагонетки. В целом, Экспедиция возглавляется А.А. Коноваловым, который ранее являлся директором Товарищества Сытина в Москве и имел значительный опыт в типолитографическом деле. За техническую часть отвечает инженер И.А. Барановский... 22 февраля 1920 года Б.В. Матусевич, исполняющий обязанности начальника Управления Финансов и временно замещающий Бернацкого, обратился к помощнику главнокомандующего ВСЮР генерал-майору Шатилову с просьбой о помощи: «Экспедиция функционирует, однако испытывает нехватку площадей (в частности, для контроля и упаковки знаков), будьте так добры, содействуйте в освобождении служебной квартиры для Экспедиции».

Постепенно, несмотря на трудные условия и постоянно меняющуюся обстановку, Феодосийская ЭЗГБ начала наращивать темпы своих операций. Команда трудилась над совершенствованием методов печати и внедрением новых технологий. Отношения между сотрудниками были сплоченными, все понимали важность своей работы — каждый выпуск денег играл роль в поддержании финансовой стабильности последней надежды белогвардейцев в регионе. Первые выпуски привлекали внимание, и феодосийские денежные знаки вскоре стали активно использоваться для расчетов в местной экономике.

Однако всё же предстояло решить массу острых вопросов, связанных с качеством и количеством выпускаемых денежный знаков. Обостренная необходимость в финансах приводила к постоянной критике со стороны офицеров и гражданских лиц, незамедлительно реагировавших на любые недостатки в работе Экспедиции. Таким образом, в условиях нарастающего криза белогвардейцам необходимо было внедрять выгоды и усовершенствования, чтобы поддерживать доверие к своей денежной системе.

Невзирая на все эти трудности, работа Экспедиции набирала обороты и привлекала всё больше специалистов, которые стремились внести свою лепту в общее дело. Важно отметить, что каждый новый выпуск не только удовлетворял потребности местной экономики, но и служил символом упорства и надежды на лучшее будущее белогвардейцев, даже в самых тёмных временах.

Далее в той же заметке можно встретить следующее: «Отсутствие рабочей силы, разрушение и нехватка технических специалистов стали серьезными препятствиями для воссоздания Экспедиции. Однако энергия инженера И.О. Барановского преодолела все преграды, и вскоре на Земской улице быстро возродилась новая Экспедиция. За короткий период, всего в течение двух месяцев, удалось запустить еще четыре печатные машины и наладить работу собственной электрической станции, чтобы не зависеть от Городской электросети, ведь работа в Экспедиции велась без остановки. Встал вопрос о разработке новой программы расширения. Коновалов и Барановский были командированы в Константинополь для закупки необходимых материалов и оборудования. Из столицы Османской империи они вывезли четыре печатные машины, краски и бумагу. Вскоре работа Экспедиции закипела, полностью удовлетворяя потребности правительства».

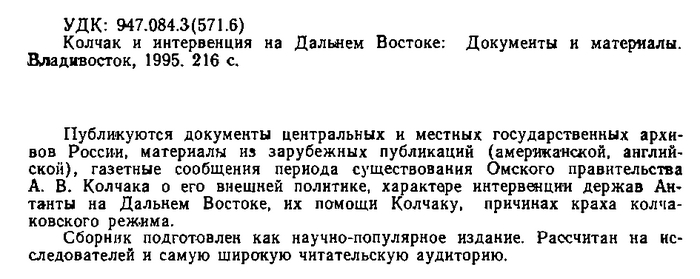

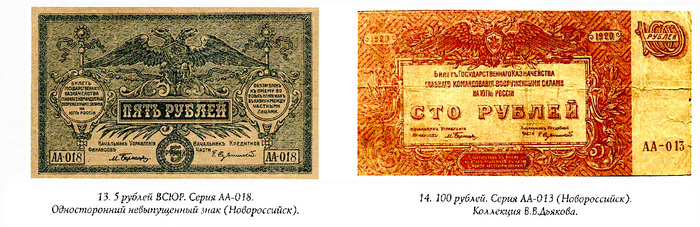

В это же время на Кавказе продолжала свою работу единственная, оставшаяся под контролем белогвардейцев — Новороссийская Экспедиция, которая функционировала до середины марта 1920 года, после чего началась ее эвакуация. В рамках этой процедуры было вывезено типографское оборудование, включая пять печатных машин, среди которых находились и машины из Симферополя. Однако некоторые печатные знаки, в частности недопечатанный односторонний выпуск номиналом в 5 рублей (илл. 13), остались в Новороссийске и не были доставлены в Феодосию.

В ходе эвакуации было вывезено денежных знаков на сумму до полумиллиарда рублей. Однако в Феодосии они не задержались надолго. В одной из севастопольских газет «Юг России» 3 апреля 1920 года появилось объявление: «Севастопольское отделение Государственного Банка сообщает, что Феодосийская Экспедиция при местном отделении выпустила в обращение билеты Государственного Казначейства Главного Командования Вооруженных Сил на Юге России номиналом 100, 250 и 500 рублей образца 1920 года, которые обязаны приниматься к расчетам всеми государственными и частными учреждениями, а также между частными лицами».

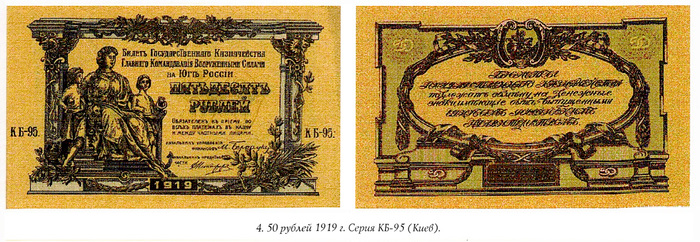

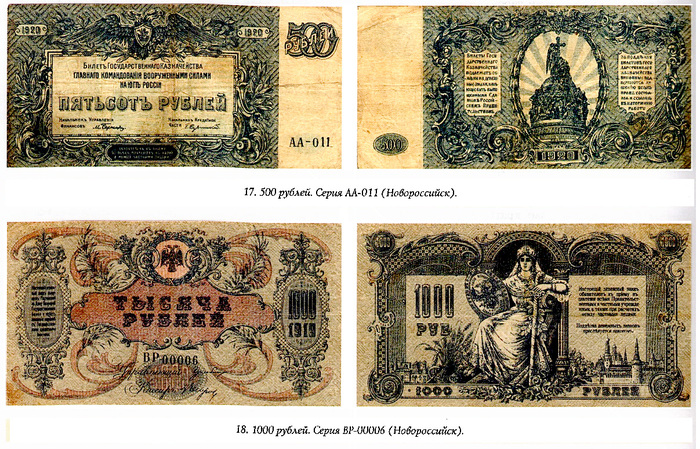

В оборот попали вывезенные деньги, напечатанные в Новороссийской ЭЗГБ, среди которых числились номиналы: 3 рубля серии А (илл. 20), 100 рублей серии А (илл. 14), 200 рублей серии А (илл. 15), 250 рублей серии А (илл. 16), 500 рублей серии А с темно-синим оттенком (илл. 17), 1 000 рублей серии В (илл. 18) и 10 000 серии А (илл. 19).

Выпуск денежных знаков пришелся кстати, так как возникла настоятельная необходимость в разменных монетах в связи с успешным захватом новых территорий на юге Украины, которые были отобраны у большевиков. Цены на продукты в этих регионах были значительно ниже, чем в Крыму, где они существенно возросли в это время.

Обострившаяся ситуация требовала от Экспедиции увеличения объемов выпуска, чтобы удовлетворить растущие потребности населения в денежном обращении. Растущая уверенность в победе подстегивала стремление наладить стабильность в финансовой сфере. Разнообразные номиналы денежных знаков стали плотно интегрироваться в гражданский оборот, облегчая повседневные сделки. Свежие банкноты подтверждали наличие финансовой структуры, способной поддерживать экономическую активность на оккупированных территориях.

К тому времени белогвардейцы уже осознали важность сохранения доверия населения к денежным знакам. Учитывая старые страсти и новую реальность, они старались внедрять меры по контролю качества и обеспечению стабильности. Каждое новое собрание Экспедиции заседало в условиях, когда внимание к недостаткам увеличивало давление на командный состав, что непосредственно влияло на оперативные решения о повышении стандартов печати.

Экспедиция смогла органически встроится в структуру местной экономики, инициируя активные процессы обмена и коммуникации между местными жителями и властью. Каждый новый выпуск резонировал с надеждой на будущее и возрождал в сердцах людей стремление к восстановлению стабильности в регионе. Привычная рутина денежных операций стремительно адаптировалась к накопившимся изменениями, создавая новые возможности в атмосфере временных трудностей.

Все это способствовало кратковременному замедлению инфляционных процессов. В газете «Юг России» от 18 июня 1920 года можно найти интересные сведения. В заметке с заголовком «Кризис экспедиции» сообщается: «Как нам известно, <Феодосийская> экспедиция вновь переживает кризис: в связи с продвижением нашей армии к северу возросла потребность в выпуске денежных знаков, особенно мелкого достоинства...». Это свидетельствовало о сложной ситуации, в которой оказалась Экспедиция в условиях растущей экономической нестабильности и необходимости оперативной реакции на запросы фронта.

Не исключено, что в этот период в обращение поступили 3-рублевые знаки ВСЮР, перевезенные с Новороссийска (илл. 20). Ситуация на фронте постоянно изменялась, и вскоре белогвардейцам пришлось отступить, укрепившись на подступах к Крыму. С началом новых неудач вновь возобновилась галопирующая инфляция. Наличие денежных знаков стало острым вопросом, что документально подтверждается: в данном промежутке времени, с 15 сентября по 15 октября, правительство дало наряд на печать знаков Феодосийской Экспедиции на сумму 60 миллиардов рублей, но выполнен этот наряд был лишь на 45 миллиардов. Данная ситуация негативно сказалась не только на выдаче текущей зарплаты, но и на заготовке продовольствия для нужд армии и населения.

Собственно выпуски Феодосийской ЭЗГБ

Позже журналист П. Никашин в газете «Вечернее время» описал работу Экспедиции: «В настоящее время функционируют 11 печатных машин. Экспедиция располагается в 10 корпусах, оснащенных современным оборудованием. Здесь находятся: граверные мастерские, художественный отдел, фотография, цинкография, гальванопластический цех, печатный отдел, счетно-сортировочный отдел, переводный отдел, механические мастерские, строительно-техническая контора, квартиры для дежурных техников, столовая для служащих и рабочих, кухня, кооператив для служащих, медицинский пункт, помещение караула; идут работы по строительству типографии на 4 машины, бани и прачечной. Баня для сотрудников организована для сохранения здоровья работников, которых насчитывается около 470 человек — высококвалифицированного кадрового состава. Эти цели ставятся перед столовой и кооперативом», — заключил А.А. Коновалов после обсуждения с управляющим отделом финансов М.В. Бернацким.

Для эффективной доставки крупных партий денежных знаков из Феодосии в Севастополь Экспедиции был прикомандирован специальный катер «Прыткий». Это существенно ускорило процессы доставки и позволило сократить численность охраны, необходимой для перевозки.

С началом усилившейся и непредсказуемой инфляции, белогвардейцы столкнулись с потребностью в более надежных инструментах финансирования. Каждое новое решение об эмиссии денег учитывало необходимость обеспечения простоты гражданских расчетов. Постоянные изменения на фронте создавали новую экономическую действительность, требующую быстрого реагирования и адаптации к обстоятельствам. В связи с растущим спросом на деньги, связано было не только с необходимостью, но также с сохранением надежды на успех использования финансовых инструментов в условиях войны.

Постепенно Феодосийская экспедиция старалась поддерживать оперативную эффективность своей работы, понимая важность обеспечения стабильности в денежной системе. Напряженная обстановка создавала критические условия, однако команда проявляла решимость, и это влияло на снятие прежних ограничений, связанных с процессами постройки новых финансовых конструкций.

С каждым новым выпуском денежных знаков Экспедиция стремилась укрепить доверие к своему эмиссионному источнику. Соотношение спроса и предложения на денежные знаки было на постоянном контроле, и это позволяло улучшать качество выпускаемого материала. Возникновение новых форматов и номиналов знаменовало за собой не только изменяющийся финансовый ландшафт, но и дальнейшую эволюцию экономических процессов, а также попытки белогвардейцев сохранить умы населения за счет стабильности финансовых обязательств.

Работа Экспедиции продолжалась, создавая перспективы на будущее. Каждый новый набор печатной продукции не только укреплял финансовую базу, но стал символом упорства и надежды белогвардейцев. Постоянное внимание к потребностям местного населения, а также высокая роль в экономике позволяли сохранить реальное влияние на размеры выпускаемой денежной массы. Вопреки критике и трудностям, команда продолжала генерировать идеи, внедряя изменения и наращивая ресурсы, непрерывно адаптируясь к новым вызовам времени.

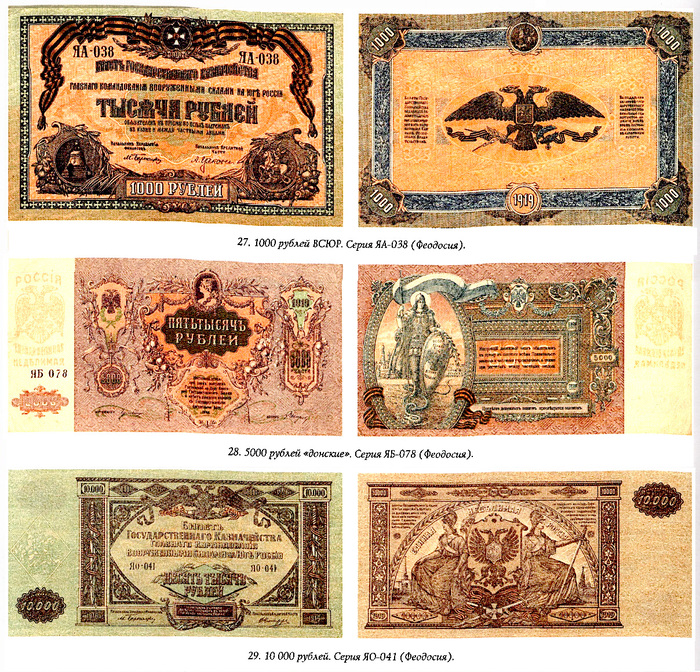

Необходимо отметить, что 1000-рублевка «донского» образца пользовалась особой популярностью среди населения, ее размеры больше напоминали привычную романовскую «сотню» (илл. 26). В то время как 1000 рублей ВСЮР имела более громоздкий формат и быстро получила прозвище «колокольчик» благодаря изображению Царь-колокола, которое было напечатано на купюре (илл. 27). Что касается 500-рублевых знаков, они продолжали печататься с буквой «А», однако феодосийский выпуск отличался цветовой палитрой: среди них встречались голубые и зелено-голубые купюры, что в корне отличало их от более традиционной темносиней гаммы новороссийских выпусков. Не забывайте и о 10 000 рублей, которая также была в активном обращении. Все феодосийские денежные знаки имели начальную букву «Я» (см. иллюстрации), за исключением 500-рублевой купюры, а также последнего номинала в 25 000 рублей, который имел букву «А» на стартовом этапе серий.

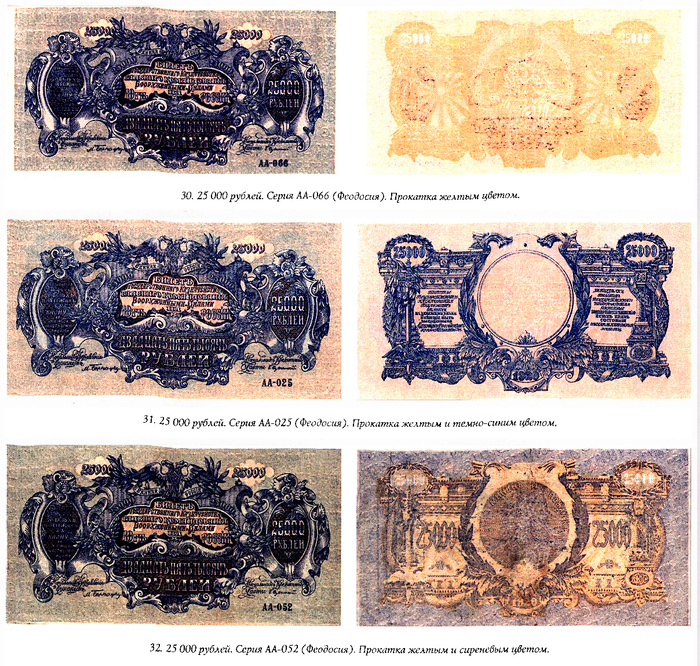

Как доступно документировано в собраниях, военное правительство нарастило объемы заказов на печать денежных знаков. Как можно заметить из множества газетных публикаций того времени, выпуски зачастую не соответствовали запрашиваемым объемам. В этом контексте активная работа подготовительных мероприятий для осуществления самого крупного номинала в истории Крыма — 25 000 рублей — была запланирована на 27 октября 1920 года, незадолго до ожидаемой эвакуации. Полноценные выпуски с двойными начальными буквами «АА» встречаются достаточно редко, но документы свидетельствуют о том, что несколько таких экземпляров были вывезены за границу во время эвакуации. Официальный выпуск данной купюры так и не состоялся, поскольку большевики уже на тот момент начали активно продвигаться в этом направлении.

В фондах Феодосийского музея денег хранятся только три недопечатанных экземпляра 25 000 рублей, отличающиеся друг от друга этапами прогонов печатной машины для обратной стороны банкноты, в то время как лицевая сторона была полностью напечатана (илл. 30 — 32).

К примеру, в Российском Государственном военном архиве содержится телеграмма от члена Реввоенсовета 4-й армии С. Анучкина:

«Москва. Наркомфин Крестинскому. Копия РВС Южфронта. Феодосия, 16 ноября 1920 года.

При захвате Феодосии нашими войсками была обнаружена Экспедиция заготовления государственных бумаг в полной исправности. Запасы врангелевских денежных знаков достигают до 6 миллиардов рублей, хотя точная цифра еще не проверялась. Мы обращаемся за указанием, что делать с этими врангелевскими знаками. Аннулировать их представляется невозможным, пока не поступят в достаточно большом количестве советские денежные знаки, о чем и ходатайствуется. Необходимо организовать экстренную доставку, возможно даже с помощью грузового аэроплана, чтобы максимально быстро аннулировать врангелевские дензнаки».

Эти документы и факты, собранные в ходе изучения финансовой системы того времени, свидетельствуют о сложной политической и экономической обстановке. Каждый новый выпуск денежных знаков белогвардейцев не просто выполнял функциональные требования, а служил своеобразным мостом к надежде на более стабильное финансовое будущее. Упоры на разнообразие номиналов и бесперебойная работа Экспедиций демонстрировали стремление повысить доверие населения, даже в условиях изменяющейся политической конфронтации. Каждый новый тип денежного знака символизировал и сохранял в себе порыв к оставшейся надежде на успешное завершение кризисного периода, что, безусловно, не могло остаться незамеченным в дальнейшем ходе истории финансов нашего региона.

С восстановлением Советской власти в Крыму в 1920 году основным шагом стало изъятие из обращения белогвардейских денежных знаков. Врангелевская валюта заполнила все уголки банков и финансовых учреждений, создавая серьезные трудности для новых властей. Крымфинотдел в декабре 1920 года, столкнувшись с критической нехваткой наличности, даже предлагал выпустить в оборот врангелевские деньги в соотношении 1:40, а Симферопольское отделение Народного банка просило разрешение использовать их для отопления помещений, ставя в пример сложный топливный кризис, испытываемый регионом. Однако Наркомфин РСФСР, учитывая нежелательные символы и контрреволюционные лозунги, приказал уничтожить все врангелевские денежные знаки, чтобы избавиться от старых символов и не допустить их дальнейшего обращения.

Тем не менее, не вся валюта была утилизирована. Архивные материалы свидетельствуют, что в 1924 году Наркомфин Крыма стал продавать оставшиеся белогвардейские деньги полиграфическим учреждениям для последующей переработки. Среди захваченных большевиками денежных знаков нашли свое место недопечатанные 25 000-рублевые купюры, число которых действительно впечатляло — около 6 миллиардов рублей. Но в реальности это количество занимало всего 0,8 м³, что соответствовало 2400 пачкам по 100 штук. Потому, их использовали не как полноценную валюту, а как бланки — недопечатанную сторону распечатывали в столовых и на телеграфах, а также в других учреждениях Феодосии.

Население, охваченное страхом и неопределенностью, старательно прятало деникинские деньги. Люди надеялись на возможный возврат белых, осознавая, что расплатиться с ними теперь невозможно, так как валюта была объявлена вне закона. Белогвардейские денежные знаки оставались символами одного из самых бурных периодов в истории региона, когда надежда на восстановление старого порядка сосуществовала с опасениями нового режима.