Водили за нос, вселяли надежду и заставили раскошелиться. Как разведка СССР крупно надула Гитлера перед самой его смертью

Сегодня крайне любопытная история о том, как советская разведка перед самым окончанием войны обдурила Гитлера и Геринга, провернув операцию, вошедшую в учебники. Очень подробно она была описана в рассекреченных документах СВР.

Итак, 1944 год. Лето. Окраинные территории СССР. Красная Армия наступает и буквально сминает противника. Нацисты сопротивляются, бросают новые и новые силы, чтобы сдержать красноармейцев, но безрезультатно. Армия неумолимо движется вперёд. Остатки немецких подразделений оказываются в окружении уже в тылу красноармейцев.

При обнаружении их либо уничтожают на месте, либо берут в плен. Наша разведка принимает решение получить от ситуации максимум. Согласно рассекреченным архивам Службы Внешней разведки, идею подсказал лично И.В. Сталин. Называется легендарная операция «Березино».

Идея состоит в том, чтобы создать у немецкого командования иллюзию, что в тылу Советской Армии, немецкие части оказывают яростное сопротивление, которое может остановить продвижение советских войск и заставить впустую расходовать силы.

Руководителем операции назначается Павел Анатольевич Судоплатов.

Итак, 18 августа 1944 года, якобы немецкий солдат с позывным «Гейне» (на самом деле русский боец Александр Демьянов), сообщает немецкому штабу, что в тылу Красной Армии якобы остались подразделения подполковника Генриха Шерхорна и они пытаются вырваться, но для этого им нужна помощь. На самом деле, к тому моменту, Шерхорн уже был взят в плен и завербован специалистами госбезопасности.

Но сотрудники немецкого штаба об этом не знают и докладывают лично Гитлеру. Тот приказывает помочь. Берлину срочно нужны какие-то победы и громкий вывод почти 2000 нацистов из советского тыла, попутно совершающий диверсии, как раз придётся кстати.

Берлин связывается с «Гейне» (ошибочно принимая советского разведчика Демьянова за своего) и запрашивает координаты, куда сбросить вооружение, боеприпасы, деньги и сотрудников спецразведки, которые и должны вывести 2000 нацистов к своим. Наши выбрали подходящий участок и передали координаты. Со стороны немцев ситуацию курируют лично Гитлер и Геринг. В середине сентября с самолётов скидывают всё необходимое, включая сотрудников разведки и радистов. Но вместо подразделений Шерхорна, они прямиком попадают к Судоплатову и его бойцам.

Их прям там же и вербуют. Те связываются со своими и сообщают, что «мол да, нашли мы Шерхорна и его подразделения. Ждём дальнейшей команды».

В Берлине начинает теплиться надежда. В Германию передают, что начали движение и будут чинить диверсии в тылу. В рейхе радость. Разумеется, что им активно начинают сбрасывать боеприпасы, продовольствие, медикаменты и всё необходимое. В ответ они сообщают в Берлин, что совершают огромную кучу диверсий в тылу и требуют присылать ещё и ещё. Поскольку Шерхорн уже работает на нас, то через сброшенных радистов и разведку (которые к тому времени тоже работают на нас), сообщает что вот-вот и мы выйдем к своим. В общем эта игра продолжается несколько месяцев. Красная Армия уже на подходе к Берлину, а «подразделения Шерхорна пытаются их догнать». 1 мая немцы сообщают Шерхорну, что Гитлер погиб, а спустя пять дней приходит последняя телеграмма:

«Превосходство сил противника одолело несокрушимую Германию. Готовое снаряжение не может быть доставлено. С тяжёлым сердцем мы сообщаем, что вынуждены прекратить оказание помощи вам. Также сообщаем, что больше не сможет поддерживать радиосвязь. Чтобы не принесло нам будущее, наши мысли всегда будут с вами. Прощайте».

По итогам операции, с сентября 1944 года-май 1945 года, немцами «для помощи Шерхорну» в советский тыл был совершено 39 самолёто-вылетов и сброшено суммарно 22 высококвалифицированных разведчика, которые тут же были арестованы Четвёртым управлением НКГБ СССР, а впоследствии допрошены или завербованы. В результате допроса, Советский Союз получил важнейшие разведданные, которые помогли при штурме Берлина и Кёнигсберга. Кроме того, было получено 255 мест груза с вооружением, боеприпасами, обмундированием, медикаментами, продовольствием и 1777 000 советских рублей.

Вот такая история. Сработано блестяще.

Большое спасибо за внимание. Приглашаем заглянуть в наш телеграм.

Всем добра.

Лица победы

Шарко Николай Никитович (1921 - 2000) родился в селе Дмитровка, Херсонской области.

Был призван на службу в мае 1941 года и начал её в республике Литва. Из воспоминаний прадеда о начале войны: "За три дня до начала войны нас с казарм города Радвилишки вывели в лес. 22 июня подняли по тревоге и объявили, что началась война. Силу немецких войск не удалось остановить, и наши войска начали отступать. Остановились возле реки Нарвы (Эстония), вблизи города Тарту. Здесь, при форсировании реки, был очень жестокий бой, в котором погибло много наших бойцов."

Освобождая Эстонию, добровольно пошёл в полковую разведку. При выполнении задания командира проникнуть в окружение фашистов и взять в плен "языка", получил самую дорогую сердцу солдата медаль "За отвагу".

В 1943 году прадед воевал на третьем Украинском фронте. При освобождении города Одессы он получил тяжёлое ранение и провёл год в госпитале в Баку. Его комиссовали, так как нога не сгибалась.

Вернувшись в Дмитровку, он настойчиво стал тренироваться, ездил на велосипеде по степям, чтобы разработать ногу. Когда он поехал на комиссию в Каховский военкомат, из тридцати солдат признали годными к службе только четверых, и он оказался в этой счастливой четверке.

Светлый День Победы он встретил в Чехословакии, в городе Прага.

После войны правление колхоза направило его учиться в Херсонскую сельскохозяйственную школу по подготовке младших агрономов. Всю свою трудовую деятельность он посвятил родным полям колхоза "Нове життя", работая бригадиром овощеводческой бригады.

Сколько кнопок было на вашем тамагочи: три или четыре?

Четыре — это на богатом, три — это на каноничном. В нашем тамагочи, конечно, три. Заходите в игру и вырастите очаровательную квокку.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Кривопляс Василий Куприянович (22 февраля 1921 г. - 31 января 2006 г.)

Родился в селе Ольговка Каховского района Херсонской области.

Молодым парнем 23 июня 1941 года пошел на фронт прошел всю войну.

Служил в 178 стрелковом полке НКВД, был командиром стрелкового отделения; в 163 полке НКВД - командиром стрелкового отделения; в 158 стрелковом полке НКВД - также был командиром пулеметного отделения.

После окончания Великой Отечественной войны и мобилизации 2 декабря 1946 года вернулся в родное село и работал всю свою жизнь механизатором. Ушел на пенсию в 1999 году. Имеет трех дочерей.

🏅Награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

Японский империализм между мировыми войнами. Часть 10. Кабинеты "Национального единства" и Февральский путч 1936 г

Кабинеты национального единства

Убийство премьер-министра Инукаи 15 мая 1932 года стало переломным моментом в истории Японии. Правящие круги, напуганные ростом народного недовольства и радикальных настроений в армии, окончательно отказались от парламентской системы. Гэнро Сайондзи, представлявший интересы финансовой олигархии, отверг кандидатуру лидера партии Сэйюкай Судзуки и назначил премьер-министром адмирала Сайто - ставленника военно-бюрократической клики. Так называемый "кабинет национального единства" (1932-1934) стал ширмой для установления открытой диктатуры монополистического капитала. В его состав вошли откровенные реакционеры вроде министра сельского хозяйства Гото Фумио, который вместе с группой "реформаторских бюрократов" проповедовал идеи фашистского корпоративного государства по образцу Италии Муссолини. Эти элементы, тесно связанные с японскими колониальными властями в Маньчжурии, стремились подавить рабочее и крестьянское движение путем террора и демагогических социальных маневров. Правящий класс Японии, столкнувшись с глубочайшим кризисом капиталистической системы, сделал ставку на милитаризацию экономики и агрессивную внешнюю политику. Крупнейшие дзайбацу - Мицуи, Мицубиси, Сумитомо - получали колоссальные прибыли от военных заказов, в то время как рабочий класс подвергался жестокой эксплуатации: увеличивался рабочий день, снижались зарплаты, подавлялись любые попытки протеста. Внутри правящей клики шла ожесточенная борьба между различными группировками. В армии столкнулись две основные фракции: фашистская "Кодоха" (группа императорского пути) во главе с генералами Араки и Мадзаки и более прагматичная "Тосэйха" (фракция контроля). Первые выступали за немедленный фашистский переворот, вторые предпочитали постепенную фашизацию режима под контролем военной бюрократии. Этот конфликт достиг апогея в 1935 году, когда офицер-террорист Аидзава зарубил мечом лидера "Тосэйха" генерала Нагату. Правительство адмирала Окады (1934-1936), сменившее кабинет Сайто, продолжило курс на милитаризацию страны. В 1935 году Япония денонсировала Лондонский морской договор, развязав себе руки для неограниченной гонки вооружений. Усиливался колониальный гнет в Маньчжурии, где японские монополии беспощадно эксплуатировали местное население. Кульминацией политического кризиса стал фашистский путч 26 февраля 1936 года, когда группа офицеров-заговорщиков захватила центр Токио и убила нескольких видных политиков. Хотя формально мятеж был подавлен, он окончательно похоронил остатки буржуазной демократии в Японии. Реальная власть перешла в руки военщины и связанных с ней монополистических кругов, открыто взявших курс на подготовку империалистической войны за передел мира. Период 1932-1936 годов наглядно продемонстрировал неспособность японской буржуазии сохранить свою диктатуру парламентскими методами. В условиях углубляющегося кризиса капитализма правящий класс был вынужден сбросить маску демократии и перейти к открытой террористической диктатуре фашистского типа. Только сплоченная борьба рабочего класса в союзе с угнетенными крестьянскими массами могла бы предотвратить эту катастрофу, но отсутствие единого революционного авангарда позволило реакции одержать временную победу.

Фашистский путч 1936 года

На рассвете 26 февраля 1936 года группа молодых офицеров-заговорщиков подняла мятеж, выведя на улицы Токио около 1500 солдат. Мятежники быстро заняли ключевые правительственные здания - военное министерство, парламент и главное управление полиции. Столица оказалась парализована: остановилась работа биржи, перестали выходить газеты. Хотя мятежники угрожали штурмом императорского дворца и иностранных посольств, эти планы остались нереализованными. В первый же день восстания реакционеры расправились с видными представителями правящей клики. Были убиты министр финансов Такахаси - символ финансового капитала, лорд-хранитель печати Сайто и генеральный инспектор военного образования Ватанабэ. Тяжелое ранение получил обер-камергер Судзуки - будущий премьер-министр, который в 1945 году подпишет капитуляцию Японии. Мятежники ворвались в резиденцию премьера Окады, по ошибке застрелив его шурина, в то время как сам премьер чудом спасся, спрятавшись в шкафу. Лишь случайность спасла от расправы гэнро Сайондзи и бывшего хранителя печати Макино. Вдохновляясь реакционными идеями Кита Икки, мятежники мечтали установить военную диктатуру под предводительством генерала Мадзаки, хотя сам он и не давал на это согласия. Под лозунгом "Реставрации Сёва" они пытались склонить на свою сторону императора, но, подобно участникам инцидента 15 мая 1932 года, не имели четкого плана действий. Это предопределило их поражение. Генералитет и националистические круги, включая Араки, формально осудили мятеж, хотя многие тайно сочувствовали его целям. Решающую роль в подавлении восстания сыграл флот. По инициативе вице-адмирала Енаи корабли Объединенного флота вошли в Токийский залив, взяв под охрану здание морского министерства и готовясь защитить императорский дворец. После категорического требования императора Хирохито о прекращении мятежа, солдаты начали возвращаться в казармы. Через три дня после начала выступления его руководители, проведя переговоры с военными и националистическими деятелями вроде Хасимото и Исивары, сдались властям.

Продолжение деятельности Кабинета национального единства

После гибели премьер-министра обязанности главы правительства временно принял министр внутренних дел Гото. Однако новым премьером неожиданно стал министр иностранных дел Хирота. Как отмечал дипломат Ёсида, которого Хирота безуспешно пытался назначить на свой прежний пост из-за противодействия армии, правящие круги выбрали «человека в пиджаке, а не в мундире». Не имевший опыта в политических интригах и собственной опоры, Хирота быстро превратился в марионетку военных клик. Военный министр Тэраути, лидер господствовавшей «фракции контроля», начал с репрессий. В отставку были отправлены генералы Араки, Мадзаки и Хондзё, а также представитель конкурирующей группировки Хаяси. Мадзаки и промышленник Кухара ненадолго арестовывались по сфабрикованным обвинениям в заговоре. «Фракция императорского пути» была полностью разгромлена. Руководители Февральского мятежа, включая Кита, были тайно осуждены и расстреляны. В отличие от участников инцидента 15 мая, им запретили создавать памятники и храмы, что позже позволило буржуазной пропаганде представить этих реакционных путчистов «борцами с режимом». Усиление милитаристского влияния проявилось в восстановлении закона, требовавшего назначения военным министром только действующего генерала (отменен в 1913 г.). Агрессивная внешняя политика выразилась в принятии «Основных принципов национальной политики» (7 августа 1936 г.) и заключении Антикоминтерновского пакта с фашистской Германией. Военное министерство разработало проект ликвидации остатков парламентского контроля над правительством, выдвигались призывы к установлению однопартийной диктатуры по образцу стран «оси». Буржуазные партии Сэйюкай и Минсэйто, готовые сотрудничать с военщиной ради сохранения привилегий, оказали сопротивление, не желая терять видимость политического участия, обеспечивавшую их боссам доходы и статус. В январе 1937 г. на парламентской сессии Хирота и Тэраути подверглись жесткой критике, вызвавшей скандал. Военные требовали роспуска парламента, но Хирота предпочел уйти в отставку. Формирование правительства поручили генералу Угаки, но высшее армейское командование саботировало его назначение, обвиняя в «либерализме», связях с партиями и финансовой олигархией, а также в «предательстве» в 1931 г. Несмотря на императорский указ, военщина сорвала создание кабинета Угаки. После отказа Хиранумы возглавить правительство, премьером стал генерал Хаяси (февраль-июнь 1937 г.). Его кабинет сразу вступил в конфликт с партиями и обществом. 31 марта Хаяси распустил парламент, пытаясь его «наказать». Выборы 30 апреля при рекордном числе воздержавшихся нанесли правительству сокрушительное поражение. Перед лицом объединившихся Сэйюкай, Минсэйто и прессы кабинет пал. За короткий срок он резко увеличил налоги и урезал помощь местным бюджетам, начатую при Хироте. Военные расходы в новом бюджете достигли 49%, обогащая монополии военно-промышленного комплекса. Новым премьером стал принц Коноэ, аристократ из рода, связанного с императорской фамилией. Этот 46-летний ставленник стареющего гэнро Сайондзи устраивал правящие круги: умеренный националист, он выступал за «социальные реформы», лицемерно ратовал за «мир» со всеми странами, включая СССР, поддерживал милитаризацию и одновременно заигрывал с радикалами всех мастей. Коноэ сформировал правительство (июнь 1937 г. – январь 1939 г.) из опытных политиков (Хирота, Сугияма, Енаи, Кая) и своих ставленников. Кабинет встретили с энтузиазмом, однако уже через месяц после его создания спровоцированный японскими милитаристами «Китайский инцидент» перерос в полномасштабную агрессивную войну, похоронившую реформаторские иллюзии.

Продолжение в следующем посте...

Вторая Мировая: день за днём. 2 февраля 1943 года. Пятьсот девяносто первый день Великой Отечественной войны

Привет всем! Я несколько лет занимаюсь изучением истории Второй Мировой войны и делюсь своими знаниями в соцсетях. Сейчас я решил выкладывать материалы и сюда, на Пикабу. Я буду публиковать материалы о каждом дне Второй Мировой войны и её основной составляющей - Великой Отечественной войне.

Вместе с текстом я прикладываю фото высокопоставленных офицеров, политиков и боевой техники. Также я публикую дословно выдержку из сводок Совинформбюро, чтобы читатель смог сравнить то, что происходило в этот день на самом деле и что официально оглашалось сводкой. Я стараюсь каждую свою публикацию улучшать. Если у кого-то есть пожелания, кто-то хотел бы, чтобы я что-то добавил, пишите в комментариях. Всё будет учтено!

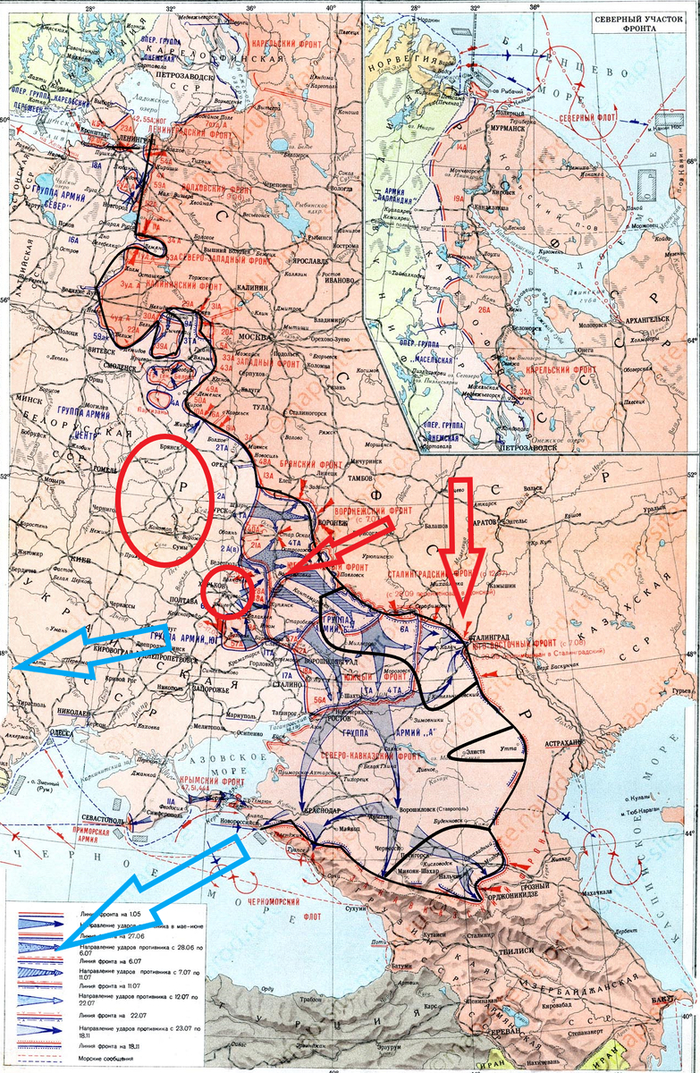

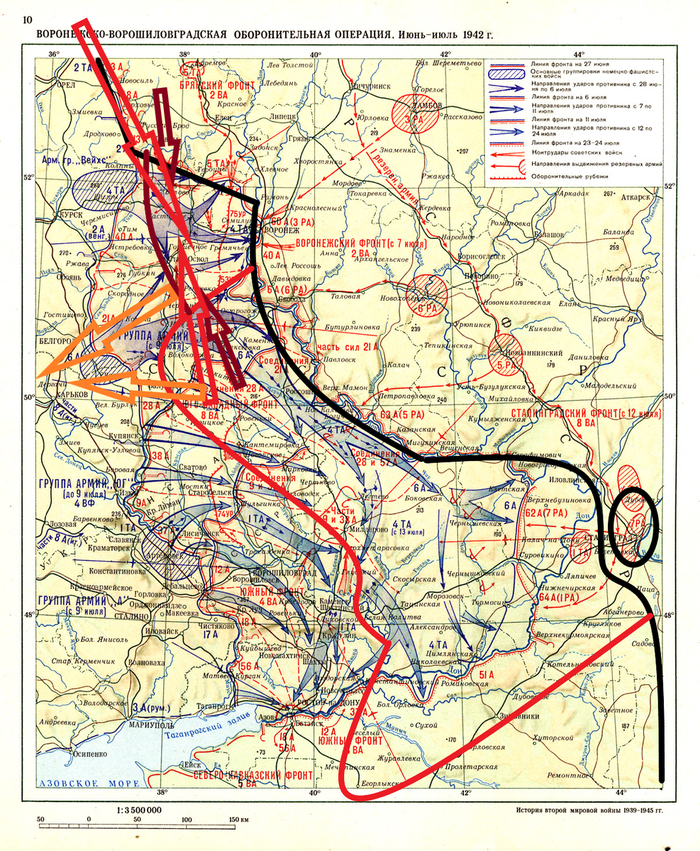

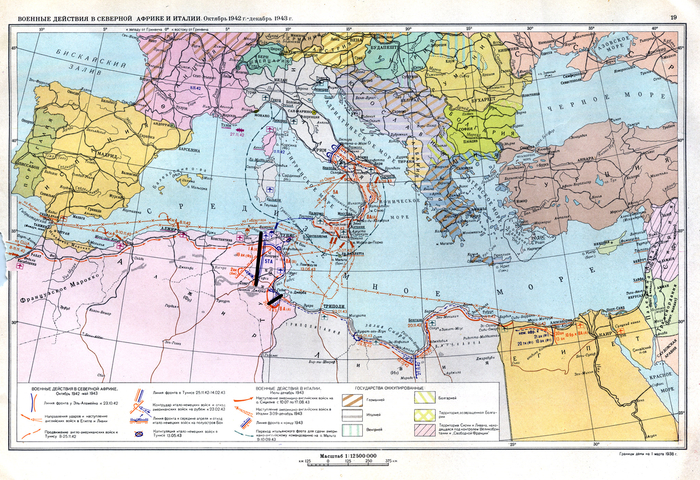

На картах красными стрелками обозначены основные удары советских войск, чёрными немецких и их союзников, голубыми направления основных событий на других театрах военных действий, жёлтыми границы отвоёванных территорий при наступлении той или другой стороны.

Сегодня я публикую свой новый пост.

Если хотите почитать опубликованную хронологию с первого дня Великой Отечественной, переходите в мой профиль. Я пишу только по этой теме!

Продолжим!

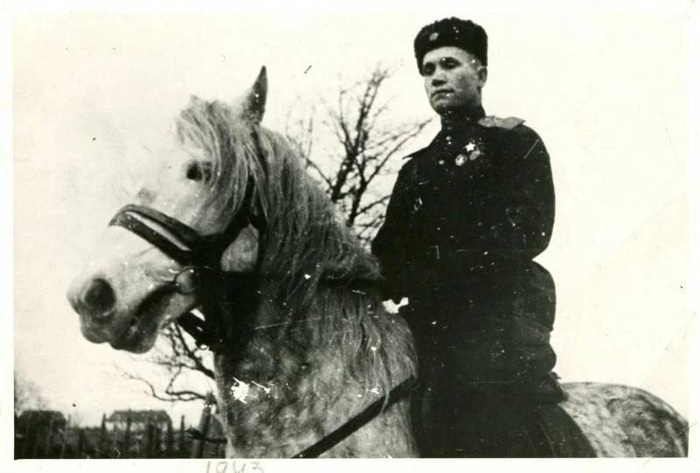

Недалеко от линии фронта во вражеском тылу начался длительный рейд сводного кавалерийского отряда группы партизанских отрядов под общим командованием капитана М. И. Наумова. Планировалось наносить удары по коммуникациям, базам и гарнизонам Вермахта на территории курщины, семи областей Украинской ССР, а затем выйти в Белоруссию и там закрепиться. Забегая наперёд скажу, что за эту операцию командир не только получил Золотую Звезду Героя, но и по распоряжению И. В. Сталина лично из капитана был повышен в звании аж до генерал-майора сразу, что является абсолютно уникальным случаем.

Постепенно начала затихать Воронежско-Касторненская наступательная операция. Немецко-венгерские войска, попавшие в окружение частично, но с большими потерями смогли прорваться на запад, остальные либо были уничтожены, либо сдались. Всего было нанесено поражение одиннадцати дивизиям Вермахта из состава 2-й полевой армии и остаткам венгерской 2-й армии, которая фактически перестала существовать. Освобождён город Воронеж и значительные территории этой и Курской областей. На линии фронта у противника образовалась большая брешь, однако разведывательные данные подтверждали, что немцы перебрасывают крупные и полностью укомплектованные резервы, которые окажутся на передовой со дня на день, поэтому медлить с дальнейшим освобождением советских территорий нельзя.

Поэтому высвободившимся силам была поставлена новая задача продолжить наступление и освободить стратегически важный город Харьков. Так началась одноимённая операция и получившая ещё одно кодовое имя "Звезда".

Замыслом её стал одновременный удар четырёх армий в схожем направлении на город. Это были 3-я танковая (П. С. Рыбалко, на днях получивший звание генерал-лейтенанта), 38-я (генерал-лейтенант Н. Е. Чибисов,)0-я (генерал-лейтенант К. С. Москаленко) и свежесформированная 69-я (генерал-лейтенант М. И. Казаков) армии Воронежского фронта (генерал-полковник Ф. И. Голиков). Также для обеспечения фланга вскоре должны перейти в наступление 13-я (генерал-майор Н. П. Пухов) и 48-я (генерал-майор Г. А. Халюзин) армии Брянского фронта (повышенный в звании до генерал-полковника двое суток назад М. А. Рейтер). Помимо этого завершавшая бои 60-я армия (генерал-майор И. Д. Черняховский) должна была ударить в направлении на Курск, с целью освобождения этого важного города.

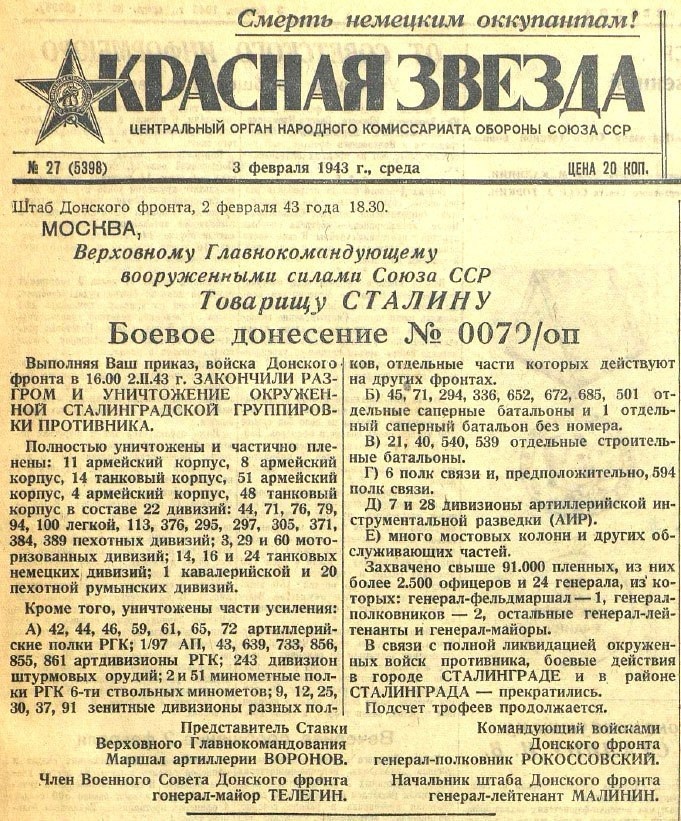

В Сталинграде начались вторые сутки операции войск Донского фронта по разгрому окружённой северной группировки 6-й армии Вермахта. И по ней всё это время особо интенсивно работала артиллерия, благодаря чему советские войска смогли окончательно прорвать защитные порядки врага, взять ключевые объекты всей наспех созданной системы обороны противника в районах руин Тракторного и завода "Баррикады" и рассечь весь котёл на несколько отдельных очагов сопротивления. В сложившейся ситуации уже сам командующий немецкими войсками генерал-полковник К. Штреккер осознал безвыходность положения и запросил у советского военного руководства предложения о капитуляции. Оно было принято, обе стороны вскоре прекратили огонь. Вместе с тысячами солдат в плен сдались за сутки ещё несколько высокопоставленных офицеров и два генерала Вермахта.

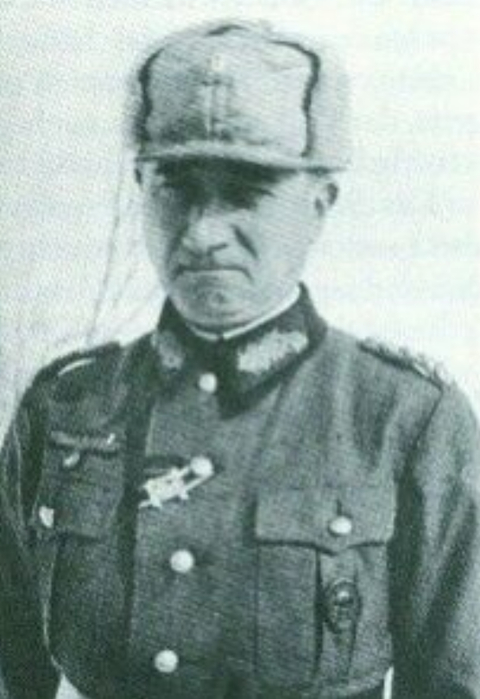

На фото сдача в плен генерала К. Штреккера.

Арно фон Ленски в начале Второй Мировой войны на преподавательской должности, а вскоре назначен одним из членов народной судебной палаты - фактически суда, который выносил приговоры людям, не согласным с действиями нацистского режима. Осенью 1942-го принял в командование 24-ю танковую дивизию, воевавшую в СССР и затем разгромленную в Сталинграде. Попал в плен, там вступил в комитет "Свободная Германия", благодаря чему уже в 1949-м вернулся в ГДР, где стал одним из создателей новых в государстве вооружённых сил. Служил в них почти восемь лет. Генерал-лейтенант.

Последним из капитулировавших оказался генерал Карл Штреккер, остававшийся в северной части всего сталинградского котла самым старшим офицером Вермахта. О нём я уже рассказывал ранее.

На фото А. фон Ленски.

Здесь же, на сталинградском направлении генеральское звание присвоено командиру 96-й стрелковой дивизии Д. С. Жеребину.

Дмитрий Сергеевич родом из Ярославской области. В 1930-х участвовал в Гражданской войне в Испании, а затем отличился во время вооружённого конфликта с японцами у озера Хасан за что со звания "капитан" повышен сразу до полковника. Там же, на Дальнем Востоке и встретил начало войны с Германией. Сначала находился на должности начотдела в штабе Дальневосточного фронта, затем принял в командование 96-ю стрелковую дивизию, которая летом 1942-го была переброшена под Сталинград, где приняла участие в битве. С весны 1943-го командир 32-го стрелкового корпуса. С ним наступает по территории Донбасса, Украинской ССР, Венгрии, Польши, Германии, особо отличился при штурме Берлина, за что получил Золотую Звезду Героя. 24 раза упоминался лично в приказах И. В. Сталина, что является вторым показателем после генерала И. Ф. Дрёмова во всей Красной Армии. С наступлением мирного времени служил ещё двадцать три гда, был командующим армией ПВО, советником в армии Чехословакии, офицером штаба объединённых сил стран Варшавского договора. Помимо высшей награды кавалер ещё одиннадцати советских и как минимум одного иностранного орденов. Генерал-полковник. Умер в 1982-м году.

На советско-германском фронте немцы понесли новые потери среди высшего командного состава.

Так в Сталинграде в руинах тракторного завода не захотел сдаться в плен и покончил с собой командир 16-й танковой дивизии генерал Г. Ангерн.

Примерно в этом же районе пропал без вести генерал-майор медслужбы Вермахта К. Арндт.

Карл Арндт изначально служил начальником медицинской службы 62-й пехотной дивизии, с середины 1942-го на аналогичной должности в 51-м армейском корпусе. Тело не обнаружено до сих пор, фото не сохранилось.

Севернее в ходе фактически уже закончившейся Острогожско-Россошанской наступательной операции РККА убит в бою при попытке вырваться из окружения командир полка 323-й пехотной дивизии полковник Андреас Небауэр, остатки которой прорывались из котла. Посмертно повышен в звании до генерал-майора.

На фото полковник А. Небауэр.

В СССР вышел приказ о курсах "Выстрел".

В преамбуле документа писалось, что по результатам проведённой проверки выяснилось, что боевая подготовка в филиалах курсов "Выстрел", расположенных в ряде военокругов и фронтов проводится неудовлетворительно, тактическая политическая, строевая и самоподготовка, методические занятия, организованы плохо.

В связи с чем приказано:

повысить состояние воинского порядка, дисциплину, качество боевой подготовки.

не справляющихся лиц комсостава заменить.

всю наличную матчасть использовать.

уделить особое внимание быту и имуществу учебных заведений.

Состоялась шестая годовщина со дня расстрела известного советского политического деятеля Г. Л. Пятакова.

Георгий Леонидович родом из города, ныне находящегося на территории Черкасской области Украины. С юношества заинтересовался революционными идеями, вступил в партию, несколько раз арестовывался, был сослан в Сибирь, оттуда бежал в Швейцарию, где познакомился с Л. И. Лениным, с которым вместе начали работать в журнале "Большевик". Во время революции возглавил партийную ячейку в Киеве, а затем стал главой партии на территории всей Украинской ССР, был председателем "особой тройки" в Крыму, выносившей расстрельные приговоры. С наступлением мирного времени зампредседателя Госплана и высшего совета по народному хозяйству, заместитель наркома тяжёлой промышленности. Арестован осенью 1936-го, обвинён в участии в антисоветском троцкистском движении и расстрелян в начале следующего года. Реабилитирован. Кавалер двух орденов.

В Италии узнали о встрече лидеров Великобритании и Турции, однако странным образом большого интереса к этому не проявили, более того Б. Муссолини сказал, что это признаки слабости англичан, а значит есть большой шанс на окончательную победу стран Оси.

Смена начальника Генштаба вызвало у немцев большое разочарование, поскольку человека, полностью выполнявшего все их требования сменил офицер с другим характером.

Состоялась двадцатая годовщина создания итальянской фашистской милиции. По этому поводу с торжественной речью выступал дуче, только вместо слова "победа" он уже говорил "борьба".

В Албании всё больше и больше растёт недовольство мирного населения оккупационной властью. Возможно скоро придётся применять силу.

В Северной Африке состоялась первая встреча генерал-фельдмаршала Э. Роммеля и нового итальянского командующего, а по факту ещё и его сменщика генерала Д. Мессе. Несмотря на пренебрежительное отношение "Лиса пустыни" к итальянцам, на удивление оба нашли общий язык. Но Э. Роммель в отставку не подаёт, видимо он что-то задумал.

Одновременно обследовал линию Марет и разочаровался в ней, она оказалась далеко не такой надёжной, как это изначально предполагалось, а для успешного отражения на неё атак неприятеля требовалось большое количество артиллерии и снарядов, чего у немцев и итальянцев не было.

Опубликована очередная сводка Совинформбюро.

Утреннее сообщение:

В течение ночи на 2 февраля войска Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Закавказского, Воронежского, Ленинградского и Волховского фронтов вели наступательные бои на прежних направлениях.

Пленный солдат 17 полка 9 венгерской пехотной дивизии Митро Рудаш сообщил: «24 января по приказу командира 164 полка 57 немецкой пехотной дивизии подполковника Ленца в селе Кочетовка расстреляны 49 венгерских офицеров, пытавшихся сдаться в плен».

После изгнания немцев из села Кочетовка заявление Рудаша было проверено. Оно полностью подтвердилось. Трупы расстрелянных гитлеровцами венгерских офицеров найдены. Фамилии и звания убитых выясняются.

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских, мерзавцев в селе Истобное, Воронежской области: «Много мук и страданий перенесли мы, находясь под немецким ярмом. Ворвавшись в село, немецкие разбойники в первый же день расстреляли 18 мирных жителей. Вслед за этим начались грабежи, продолжавшиеся до последнего дня оккупации. Немцы забрали у нас 260 коров, мелкий скот, всю домашнюю птицу, весь хлеб, личные вещи, обувь и одежду. Палачи расстреляли колхозника Тимофея Крепишина, его дочь и внука, а старую мать Крепишина сожгли живьём. Перед отступлением фашистские изверги согнали на скотный двор колхоза «Память Ленина» группу стариков и женщин и забросали их гранатами. Много колхозников погибло. Всего гитлеровцы в нашем селе замучили насмерть 56 жителей и насильно угнали 80 колхозниц на каторжные работы в Германию». Акт подписали жители села Истобное: Н. Аксёнов, А. Ватутин, С. Зубарёв, П. Захарова, М. Семёнова.

Вечернее сообщение:

Войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окружённых в районе Сталинграда. 2 февраля раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе севернее Сталинграда. Историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.

В районе Сватово наши войска овладели районными центрами Покровское и Нижняя Дуванка.

В районе Тихорецк наши войска, продолжая развивать наступление, овладели районными центрами Павловская, Ново-Леушковская, Кореновская.

На остальных участках фронта наши войска продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях и заняли ряд населённых пунктов.

Наши корабли в Баренцевом море потопили транспорт противника водоизмещением в 12 тысяч тонн.

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе Солдатское, Воронежской области: «Гитлеровцы забрали весь урожай колхозов имени Ленина и имени Будённого, ограбили колхозников и обрекли их на голодную смерть. Фашистские бандиты разорили жителей окрестных сёл и согнали всех колхозников в село Солдатское. Около 11 тысяч человек, среди которых было много женщин и детей, ютились в конюшнях, сараях и землянках. Немцы морили их голодом и никуда не выпускали. Через некоторое время гитлеровцы погнали измученных и ослабевших людей дальше на запад. Больных и обессилевших от голода фашистские изверги пристреливали в дороге. Гитлеровские палачи повесили в селе 11 пленных красноармейцев и расстреляли Ольгу Анцупову - 30 лет, Анну Пальчикову - 25 лет, Ольгу Попову - 35 лет, Фёдора Зыкова - 70 лет и других жителей. Отступая из села, немцы сожгли общественные здания и 30 домов колхозников». Акт подписали И. Золотухин, И. Мочнев, М. Попов, председатель сельсовета Емельянов.

А у меня пока всё!

Следующая статья совсем скоро!

Лица Победы

Супрунов Сергей Петрович. Дата рождения: 1 января 1920 года.

Место рождения: Украинская ССР, Николаевская область, Каховский район, город Каховка.

Место призыва: Ленинский районный военный комиссариат, Украинская ССР, Запорожская область, город Запорожье.

Дата призыва: сентябрь 1940. Воинское звание: старший лейтенант; капитан.

Награды:

🎖 Орден Отечественной войны II степени (2)

🎖 Орден Красной Звезды (2)

🎖 Орден Александра Невского (2)

🎖 Медаль «За оборону Москвы»

🎖 Медаль «За взятие Берлина»

🎖 Медаль «За освобождение Праги»

🎖 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

🎖 Орден Отечественной войны I степени (2)

🎖 Орден Отечественной войны II степени

Камень-ножницы-бумага! Раз-два-три!

Приглашаем вспомнить детство, а заодно проверить свою удачу. Победителям — промокод на скидку и награда в профиль.