Японский империализм между мировыми войнами. Часть 11. Внутреннее сопротивление в Японии

Антивоенное и антифашистское движение

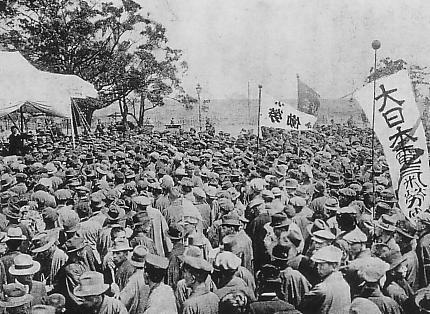

До 1935-1936 годов милитаризация японской экономики, основанная на инфляции, давала лишь временный эффект, оживляя военную и тяжелую промышленность. Однако уже в 1935 году темпы роста производства начали снижаться, что свидетельствовало о приближении нового экономического кризиса. В то время как финансовая олигархия наживалась на военных заказах, положение трудящихся масс резко ухудшалось. В деревне усиливался голод и эксплуатация крестьянства. Количество арендных конфликтов, вызванных сгоном арендаторов с земли и повышением арендной платы, в 1935-1936 годах превысило уровень кризисных лет в 2-3 раза. Передовые крестьянские организации развернули борьбу за создание единого фронта против войны и фашизма. Рабочий класс Японии также активизировал свою борьбу. В 1934 году прошли массовые первомайские демонстрации, а в 1937 году по официальным (и явно заниженным) данным произошло 2125 трудовых конфликтов с участием 213 тысяч рабочих. Особенно активно выступали рабочие крупных предприятий - металлурги Яваты и Омори, токийские трамвайщики, железнодорожники. В апреле-мае 1937 года бастовали работники столичного транспорта. Под руководством коммунистов развивалось движение за создание единого профсоюзного фронта. В январе 1936 года на базе объединения профсоюзных организаций Дзэнро и Содомэй была создана Всеяпонская федерация труда (Дзэнсю), насчитывавшая около 100 тысяч членов. Антивоенные и антифашистские настроения нашли отражение в избирательных кампаниях 1935-1936 годов. На префектуральных выборах осенью 1935 года представители демократических организаций удвоили свое представительство по сравнению с 1931 годом. Во время парламентских выборов в феврале 1936 года рабочие и крестьянские организации выступали единым фронтом. В ряде префектур (Осака, Фукуока, Нара и других) созданные по инициативе коммунистов рабочие советы добились значительных успехов. За антифашистские партии проголосовало более 5 миллионов избирателей. Правящие круги ответили усилением репрессий. Весной 1936 года был ужесточен "Закон об охране общественного спокойствия", введен полицейский контроль над системой образования. Однако это не остановило рост революционного движения. Как вынужден был признать в 1935 году министр юстиции Охара, коммунистическое движение глубоко укоренилось в стране, и правительство оказалось неспособным его подавить. Классовая борьба японского пролетариата продолжала нарастать, несмотря на все попытки реакции ее остановить.

Борьба за распространение марксизма

В 1920-х годах в Японии началось активное распространение марксистских идей, охватившее широкие слои прогрессивной интеллигенции, научных и культурных деятелей. Важную роль в этом процессе сыграли "Движение за пролетарскую культуру" (Пролетариата бунка ундо) и "Движение за пролетарскую науку" (Пролетариат кагаку ундо). В октябре 1929 года был создан Институт пролетарской науки, объединивший марксистских исследователей. Институт организовал несколько научных секций и начал издание журнала "Пролетарская наука" (Прорэтариа кагаку). Руководство секцией по изучению японского капитализма осуществлял видный экономист и член Компартии Японии Норо Эйтаро. Группа ученых под его руководством составила ядро исторической школы "Кодзаха", получившей известность благодаря серии работ по истории японского капитализма. "Кодзаха" вела теоретическую полемику с другой марксистской школой - "Роноха". Основные разногласия касались оценки характера японского капитализма, степени сохранения феодальных пережитков и роли императорской власти. Эти теоретические расхождения приводили к разным подходам в революционной стратегии. Представители "Роноха" выступали за использование только легальных методов борьбы и объединение всех рабочих партий, включая коммунистическую. В 1932 году, после разгрома Института пролетарской науки в условиях усиления репрессий, было создано "Общество изучения материализма" (Юйбуцурон кэнкю кай). В его работе участвовали известные японские марксисты - Тосака Дзюн, Ока Кунио, Канаути Тадахико и Нагата Хироси. Общество объединило представителей разных областей науки и искусства, активно участвовавших в антифашистском движении. В начале 1930-х годов Общество издало на японском языке "Немецкую идеологию" Маркса и Энгельса и "Философские тетради" Ленина. Эти публикации стали важным теоретическим оружием в борьбе с буржуазной идеологией и способствовали развитию прогрессивной мысли в Японии. Однако по мере усиления милитаризации и подготовки к войне в Китае полицейские репрессии против марксистов ужесточились. Волны арестов вырвали из рядов Общества многих активных деятелей. В марте 1938 года, когда продолжение легальной работы стало невозможным, Общество изучения материализма приняло решение о самороспуске.

Продолжение в следующем посте...