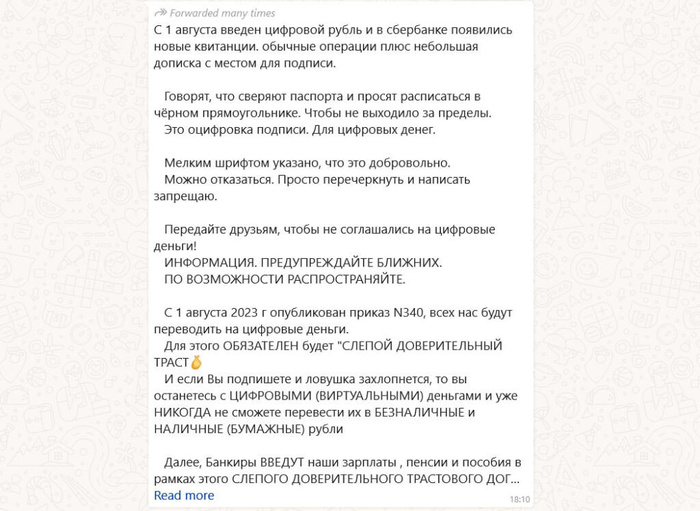

1 сентября 2026 года. Запомните эту дату — именно тогда в России стартует массовое внедрение цифрового рубля. И пока в недрах ЦБ дорабатывают технические детали новой платежной системы (первоначально намечали на 1 июля 2025-го, но благоразумно решили не спешить), по WhatsApp и Telegram расползается очередная волна алармистских сообщений. Дежавю какое-то — любое технологическое нововведение у нас традиционно обрастает фольклором из разряда "грядет цифровой ГУЛАГ".

Цифровая валюта как зеркало общественных фобий

Удивительно, как любая техническая новация в России тут же обрастает мифологией. То с QR-кодами «цифровое рабство» мерещилось, то биометрия в кошмарных снах являлась. Теперь вот цифровой рубль в роли главного злодея. И ладно бы критиковали техническую реализацию или экономическую целесообразность — так нет же, сразу в крайности: «нас всех поработят!»

Механизм простой как три копейки. Кто-то из авторов паникерских сообщений действительно пытается разобраться в законах, но видит в тексте совсем не то, что там написано. А кто-то и читать не будет — зачем, когда можно сразу в соцсетях опубликовать пост про «электронные кандалы от ЦБ». Охваты же важнее истины.

Результат предсказуем: граждане толпами штурмуют МФЦ и банки, строчат заявления об «отказе от цифрового рабства». Бедные сотрудники вынуждены писать ответы на эти бессмысленные обращения. Хотя толку от такой писанины примерно как от писем в Спортлото.

Что же такое этот пресловутый цифровой рубль?

По сути, ничего революционного. Третья форма российской валюты наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Эмитент — Центробанк, хранение — в специальных цифровых кошельках на платформе ЦБ. Математика простая: один цифровой рубль равен одному обычному рублю в любой форме.

Важный нюанс: для граждан операции будут бесплатными. В эпоху, когда банки берут комиссию практически за каждый чих, это звучит почти фантастически. Но логика понятна — государство заинтересовано в популяризации новой платежной системы.

Внедрение запланировано поэтапное, без революционных потрясений:

Первая волна (осень 2026) — большие банки подключают своих клиентов, торговые компании с оборотом больше ста двадцати млн рублей в год получают возможность принимать цифровые платежи. Логично начинать с крупняка — меньше рисков, больше объемы тестирования.

Вторая волна (осень 2027) — к системе присоединяются остальные банки. Планка для торговцев снижается до 30 миллионов оборота. Средний бизнес входит в игру.

Финальная стадия (осень 2028) — подключение всех остальных финансовых организаций и мелких торговцев. Правда, совсем крошечный бизнес с оборотом менее 5 миллионов останется вне обязательных требований. Разумно — зачем заставлять дядю Васю из ларька у дома осваивать цифровые технологии, если он и с обычной наличностью справляется не без труда.

Добровольность как основной принцип

Главный сюрприз для писателей панических постов: никого силком в цифровое завтра тянуть не станут. Хотите освоить новую валюту — подавайте заявку в своём банке на цифровой кошелёк. Считаете это лишним — продолжайте жить привычной жизнью.

Наличные остаются в обороте. Банковские карты никто не отменяет. Какими деньгами расплачиваться — ваш персональный выбор. Как сейчас одни принципиально носят наличность, а другие картой даже за жвачку платят. Кто-то зарплату на счёт получает, а кто-то по старинке на почту за пенсией ездит — и всех это устраивает.

Принудительной регистрации не предвидится. Цифровой кошелёк в кармане не материализуется по мановению волшебной палочки из ЦБ. Захотели воспользоваться — обратились в банк, прошли процедуры, начали пользоваться. Не видите в этом смысла — никто принуждать не будет.

Технический прогресс vs социальная паника

История с цифровым рублем — отличная иллюстрация того, как в России воспринимают любые нововведения. Сначала страхи, потом конспирологические теории, затем массовая истерия в соцсетях. И только в самом конце — попытки разобраться, что же происходит на самом деле.

Парадокс в том, что цифровые технологии давно стали частью повседневности. Мы переводим деньги через мобильные приложения, расплачиваемся смартфонами, храним документы в электронном виде. Но стоит государству официально запустить новую цифровую валюту — сразу «цифровое рабство» и «тотальный контроль».

Что отлично иллюстрирует глубочайшее "доверие" населения к этому самому государству.

Между тем, контроля за финансовыми операциями меньше от этого точно не станет. Банки и сейчас передают в налоговую и другие ведомства информацию о движении средств. ЦБ отслеживает подозрительные транзакции. Цифровой рубль лишь добавит еще один мощный инструмент в уже существующую систему мониторинга.

Реальные вызовы цифровой валюты

Вместо придуманных страхов стоило бы обратить внимание на реальные вопросы. Например, насколько надежно защищена платформа ЦБ от кибератак? Что произойдет с цифровыми кошельками в случае технических сбоев? Как будут решаться спорные ситуации с платежами?

Или экономический аспект: как цифровой рубль повлияет на банковскую систему? Не приведет ли массовый переход к прямому взаимодействию с ЦБ к сокращению роли коммерческих банков? Какие последствия это может иметь для кредитования и инвестиций?

Эти вопросы куда важнее мифических угроз «цифрового рабства». Но обсуждать технические детали и экономические последствия сложнее, чем пугать население призраками тотального контроля.

В итоге цифровой рубль — это просто эволюция платежных технологий, а не революция. Очередной инструмент для тех, кому он нужен. Хотите пользоваться — будете пользоваться. Не хотите — никто заставлять не будет. Все остальное — от лукавого и от недостатка информации.

Подписаться на телеграм – там своя атмосфера