«Мангазея златокипящая», так называли город, основанный по указу царя Бориса Годунова в среднем течении реки Таз, что находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Мангазейский уезд приносил казне Русского царства огромные прибыли. Соболей здесь водилось несметное количество. Но постепенно город захирел и исчез с карты Московии. В ХХI веке энтузиасты при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» организовали экспедицию Русского географического общества, которая отыскала древний Мангазейский путь и прошла тяжелейший маршрут на поморском карбасе.

На восток!

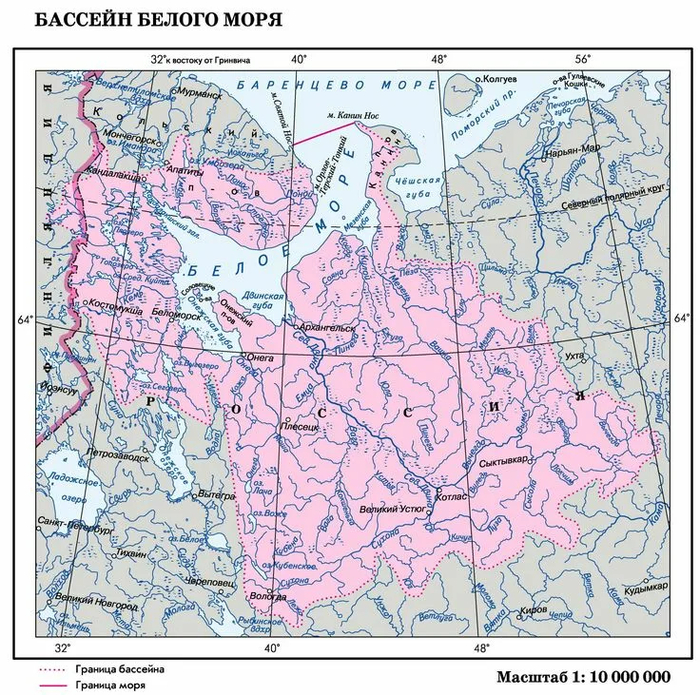

Именно из Мангазеи шли «встречь солнца», на восток, военные и промысловые экспедиции, достигнув Енисея и Лены, а затем совершив беспримерный бросок к Тихому океану, добравшись до самой Америки. В какой-то момент Мангазейско-Туруханский край стал перекрестком транспортных путей и точкой межкультурных коммуникаций русской цивилизации и народов севера Сибири. Однако «Северный морской путь» от Архангельска до Мангазеи и Енисея был запрещён в 1619 году. Царь Михаил I Романов пресек плавания по Ледовитому океану:

«А старою дорогою из Мангазеи Тазом-рекою на Зеленую реку да на Мутную реку, да на Карскую губу и Большим морем к Архангельскому городу и на Пустоозеро торговым и промышленным людям ходить не велено, чтобы на те места… в Мангазею дороги не узнали».

Иностранцев, искавших путь в сказочную Индию через русский север, не желал царь Московии видеть в своих сибирских владениях.

В ХIХ веке еще пользовались древней и трудной дорогой отдельные промысловики-охотники. Когда Сталин в 1947 году повелел проложить Трансарктическую железную трассу вдоль Ледовитого океана от Воркуты на восток до Игарки и Норильска, прошла она как раз вблизи этих мест — по старым туруханским гатям и болотистым долинам, но магистраль так и не заработала, получив клеймо «Мёртвая дорога».

В 1946 году городище Мангазея, которое давно пытались найти энтузиасты, окрестившие его «Русской Троей», отыскал археолог Валерий Чернецов. В 1969–1973 годах раскопки Мангазеи вела экспедиция ленинградского Института Арктики и Антарктики под руководством Михаила Белова. Много занимательного нашли археологи на городище — монеты, драгоценности, украшения, берестяные грамоты, шахматные фигуры, венецианское стекло, печати из Амстердама. Есть мнение, что еще больше кладов скрыто в окрестностях города. Возможно, и в окрестностях старого мангазейского пути, что ведет на реку Енисей.

Мангазея – это история освоения русской Арктики, забытый некогда, а затем вновь открытый археологами и историками форпост Русского царства на Крайнем Севере, там, где в ХХ веке были найдены и разработаны нефтегазовые богатства страны. Газовики и нефтяники в ХХ веке пришли на землю, которая уже веками служила России, добывая для неё и славу, и богатства.

От Оби до Енисея

Группа энтузиастов из дочерних обществ ПАО «Газпром», решила отыскать древний путь с Оби и Таза на Енисей, к ним присоединились несколько почитателей древней русской истории и экстремальных путешествий. Организатором проекта выступила компания «Газпром добыча Ямбург», экспедицию под свою эгиду взяло Русское географическое общество. В команду вошли в основном обычные офисные сотрудники, но при этом — любители природы, рыбаки и охотники, а также вдумчивые читатели исторических произведений. Одним из основных мотивов, который сподвиг их отправиться в неведомое — желание испытать себя, сравнить, насколько современный человек может тягаться со своими далекими предшественниками, которые без гаджетов, моторных лодок, бензопил прошли через Туруханское лукоморье и вернулись назад.

Затеяв проект, его организаторы искали упоминания о древнем забытом пути сначала в летописях и воспоминаниях участников северных экспедиций, а затем и в реальности, на территории бывшего Мангазейского уезда.

Первая разведочная экспедиция состоялась еще в 2015 году, когда группа сотрудников ООО «Газпром подземремонт Уренгой» побывала на месте городища Мангазея. По итогам путешествия был сделан вывод о перспективности поисков древнего пути на восток.

В июле 2018 года экспедиция под началом Павла Нефёдова отправилась на поиск древнего водного пути и едва не осталась зимовать на реке Покалькы, притоке Худосея. На каменных порогах путешественники потеряли винты моторных лодок. Им повезло вернуться обратно на частично обездвиженных лодках.

Год участники экспедиции готовились к новому переходу по рекам Таз, Худосей и Турухан. В конце мая 2019 года экспедиция в составе пяти человек отправилась в неизвестность, на восток. Павел Нефёдов, Денис Калинин, Данил Хусаинов, Денис Каурдаков и Марсель Чаушев, начали свой длинный и опасный путь. Пятерке смельчаков предстояло пройти почти 500 километров.

Несколько раз участники экспедиции с головой уходили под воду, проваливаясь в едва прикрытые льдом глубокие ямы. Прорубали проходы через заросли лиственниц и прибрежного кустарника, тащили резиновые лодки волоком и переносили на руках груз. Поставленную задачу в итоге выполнили — достигли села Старотуруханск на берегу Енисея (в прошлом Туруханское зимовье — Новая Мангазея).

Теперь по замыслу энтузиастов оставалось пройти тот же путь, но уже при условии полной реконструкции промысловых экспедиций ХVII века — на поморском карбасе под парусами и с веслами, без использования двигателей.

Северный речной путь

Весной 2021 года стартовала последняя масштабная экспедиция «Тайны Мангазеи», как и задумывалось — на карбасе, точной копии судна, которое использовали поморы в том же ХVII веке, когда была основана легендарная Мангазея. Карбас построили в Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения, под рукводством известного путешественника Евгения Шкарубы. Судно оснастили двумя мачтами и шестью веслами. Перевезли карбас сначала в Новый Уренгой, а затем в Красноселькуп.

31 мая стартовали по большой воде на веслах и под парусом на восток. Пошли по реке Таз с выходом на Худосей, которая ведет уже в направлении к Енисею.

По словам работника ООО «Газпром добыча Ямбург», руководителя экспедиции Павла Нефёдова это оказался исключительно тяжелый и местами опасный путь:

«Идти на веслах против течения физически тяжело, сначала добивались слаженности гребцов, потом боролись с ветром и противодействием воды. Одолевал дождь, который шёл почти беспрерывно. Выручала вера в людей, товарищеская помощь и желание выполнить поставленную задачу».

Вслед за карбасом двигались резиновые моторные лодки — на них находилась съемочная группа, перевозились основные грузы, но сам карбас шёл вперед исключительно мускульными усилиями людей с помощью весел, шестов, а порой и бечевы. Да помогал парус, но на реках он не так эффективен как в море. Потом подсчитали, оказалось за все время пути сила ветра помогала путешественникам только на протяжении десятой части маршрута.

После Худосея экспедиция вышла на реку Покалькы. Затем пробились на реку Перевальную, вблизи одноименного озера. Там, где на моторных лодках идти всего пару суток, на веслах и под парусом шли восемь дней. И на девятый добрались до точки судьбы — места волока от реки до озера Перевального. Около полутора километров без воды, исключительно по зыбкой почве заболоченного урочища. Как перебросить карбас, три моторных лодки и около трёх тонн грузов по пересеченной увлажненной местности? Только волоком, вручную, бечевой…

«Путь через древний волок занял у нас пять дней», — рассказывает Данил Хусаинов, директор «Ямал-Фото», технический руководитель и фотограф экспедиции, — «сначала отправили поисковые группы, разведали направление. Первоначально вывод был неутешителен, пройти до озера невозможно. Топь, завалы деревьев, сплошная стена леса и чапыжника. Решили все-таки пробиваться. Рубили заросли, тащили бечевой карбас, где-то катили его на бревнах. К вечеру выбивались из сил полностью. Однако до озера дошли».

Еще во время движения по Худосею и Покалькы по берегам рек, параллельно движению карбаса экспедиция направляла поисковые группы, то, что на маршруте есть исторические артефакты, было известно по летописям и наблюдениям из прошлых путешествий.

Под руководством кандидата исторических наук Алексея Матвеева были обнаружены и зафиксированы несколько десятков древних свидетельств, в первую очередь это зарубки, знаки, надписи на стволах вековых деревьев.

На озере Перевальном, на месте волока в ХVII веке существовало небольшое поселение, которое обслуживало «транспортный узел». После озера Перевального еще семь дней пути на веслах и вот впереди показалось село Старотуруханск, а вдали заблестела гладь Енисея. Маршрут экспедиции завершён!

Мир русской Арктики

После того, как путешественники преодолели тяжелейший сухой волок на подходах к озеру Перевальному, и стало ясно, что экспедиция не завершится поражением и бесславным возвращением восвояси, они долго продумывали и обсуждали, каков же главный итог и значимые результаты этого похода? Что дала им эта экспедиция, какую ценность для общества представляет это экстремальное и затратное путешествие?

«Испытать себя, понять насколько мы отличаемся силой и духом от первопроходцев семнадцатого века, это конечно важный мотив», — говорит Денис Калинин, работник «Газпром добыча Ямбург», — «но не менее важно, чтобы все, кто прошёл этот маршрут, поняли, осознали и потом транслировали окружающим, что мы наследники великой и героической истории. Потому что первопроходцам было в этих местах несравненно тяжелее, но они всё преодолели и за жизнь одного поколения дошли от Урала до Тихого океана. И нам как-то надо быть достойными тех открытий, которые сделали наши предшественники».

Много интересного видели они на своем пути. На фактории Ладыга участники экспедиции встретились с семьей народности кето — Кукушкиными: Геннадием, Степаном, Елизаветой. Старшему Геннадию Поликарповичу Кукушкину уже больше 70 лет, но он по-прежнему живет традиционными промыслами — охотится, ловит рыбу, собирает грибы и ягоды. И вспоминает, как рассказывал его отец, что в селе Курейка, среди ссыльных революционеров видел самого Сталина, который приходил с конвоиром на берег реки и беседовал с местными мальчишками. Так замыкается исторический круг.

Проект с окончанием экспедиции не завершается… В ноябре 2021 года в Новоуренгойском музее изобразительных искусств при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» откроется выставка, посвященная «Тайнам Мангазеи», готовится к изданию книга в которой будет представлен дневник экспедиций и подробный исторический очерк о первом русском заполярном городе в Сибири, в производстве находится фильм об экстремальном путешествие на карбасе. Кстати, фильм об экспедиции 2019 года стал победителем Московского международного фестиваля горных и приключенческих фильмов «Вертикаль». Краткие же выводы по итогам почти пятилетней эпопеи «Тайны Мангазеи», можно сделать уже сейчас. Участникам экспедиции в ходе историко-географической реконструкции в полной мере удалось подтвердить ранее выдвинутую гипотезу о возможности преодоления за один летний сезон маршрута по рекам и озерам, а также волоком от Мангазеи (Ямало-Ненецкий автономный округ) до Новой Мангазеи (Красноярский край) на поморском весельно-парусном судне. Тем самым путем, по которому шли первопроходцы.

Обнаружены многочисленные уникальные артефакты XVII века — зарубки, вырезанные надписи, места стоянок и переправ, остатки жилья и транспортных средств, направления передвижений промысловых экспедиций. Полученная информация во многом уникальна и может послужить импульсом к организации масштабных археологических раскопок в районе древнего Мангазейского хода и мест волоков. Вполне возможны здесь и громкие открытия.

Вся собранная в ходе трёх экспедиций информация пополнит базу данных Русского географического общества, послужит популяризации туристических маршрутов в Арктической зоне России, открывая её для новых проектов.

Научный руководитель экспедиции,

кандидат исторических наук

Вячеслав Калинин