Супергерои из Ирландии. Лига добровольцев

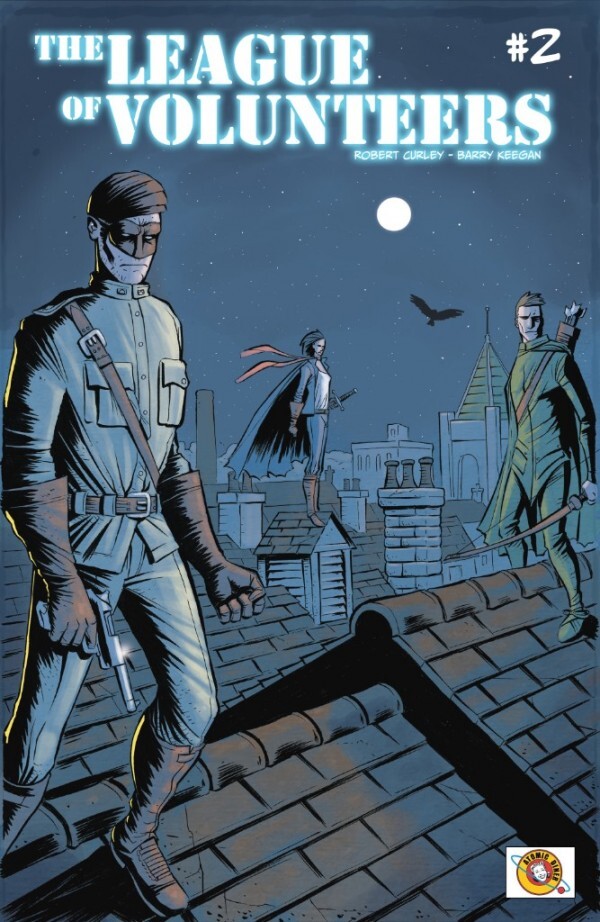

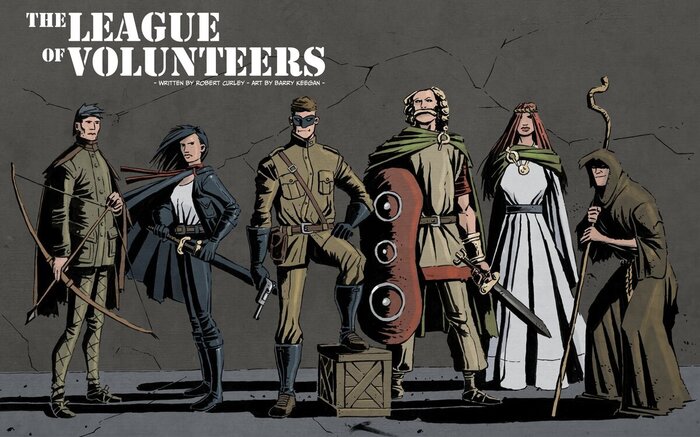

The League of Volunteers / Лига добровольцев

Лига добровольцев: слева направо: лучник, кровавая роза, мерцающий человек, фион мак камхилл, изумрудная леди, друид.

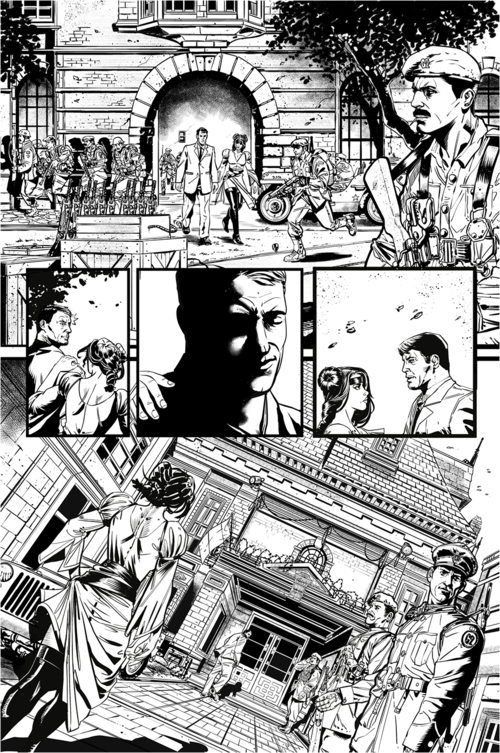

"Лига добровольцев"- это серия работ Роба Керли , написанная Барри Киганом и опубликованная компанией Atomic Diner* , начиная с февраля 2011 года.

* Atomic Diner - издательская компания, расположенная в Дублине, созданная в 2002 году под управлением Роба Кёрли.

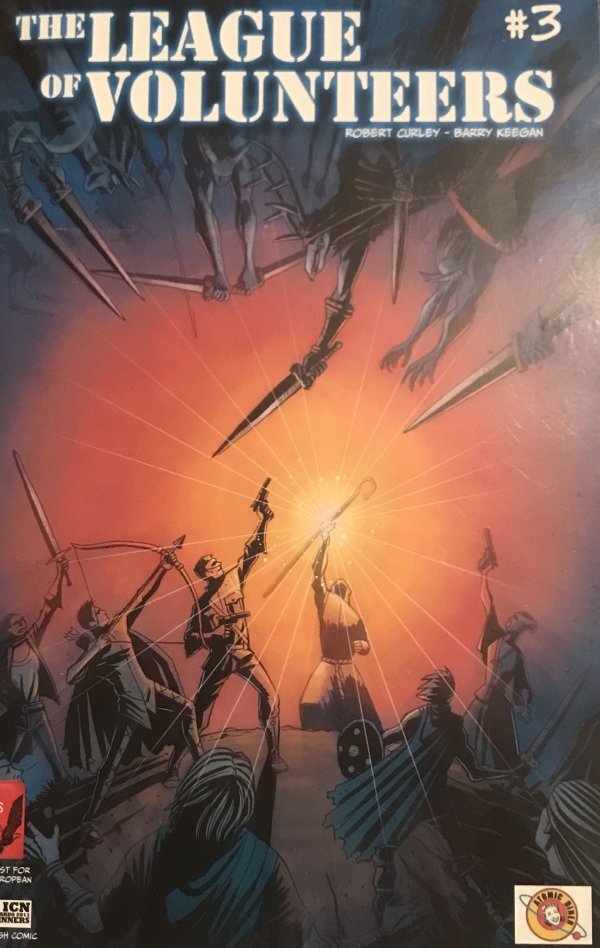

К 1940 году вторая мировая война накрыла своей тенью весь мир. Мужчины и женщины из всех слоев общества сражались за то, что считали правильным. Америка ещё не вступила на поле битвы, но когда она это сделала, её мощь стала огромным облегчением для разрушенного континента.

Ирландия с самого начала предпочла сохранять нейтралитет, поскольку лишь недавно стала республикой. Это был определенный способ показать миру, насколько по-настоящему независимой она стала. Но в республике было много тех, кто считал это решение неправильным и, как и их предки до них, боролся за то, что они считали истинным и справедливым. Среди них была элитная лига мета-людей, объединённых верой в лучший мир и лучшую Ирландию. Лига добровольцев.

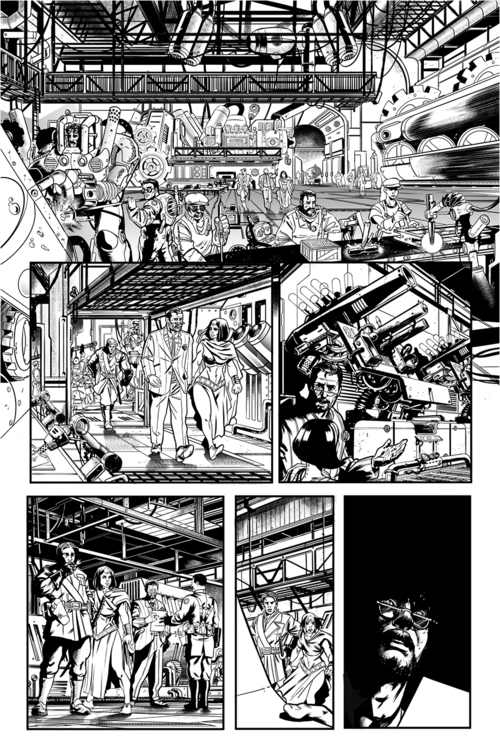

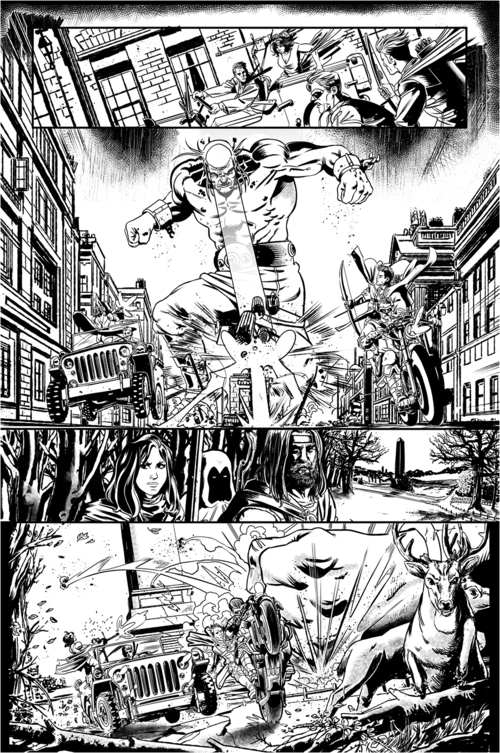

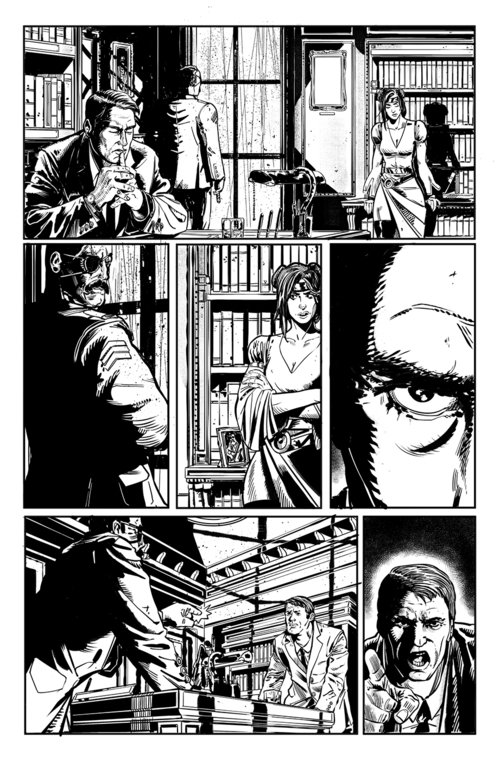

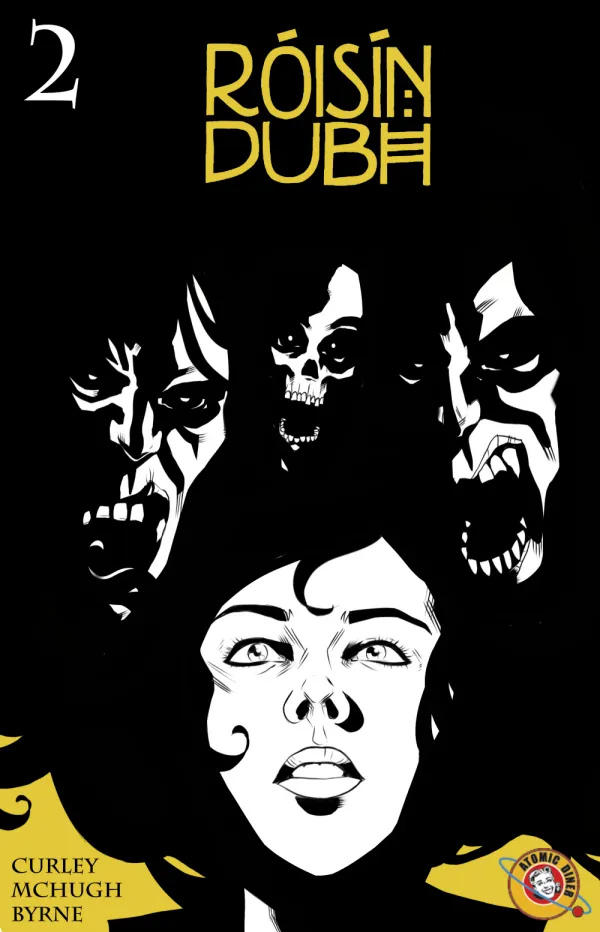

Является частью запланированной вселенной ирландских героев и злодеев, вместе с Ройзин Дабх:

Ройзин Дабх - История 18-летней Роизин Шеридан, актрисы с амбициями. Которой приходится поменять свои планы, после пробуждения зла томящегося в заточении 1400 лет, и принять призвание, определенное ей древними богами.

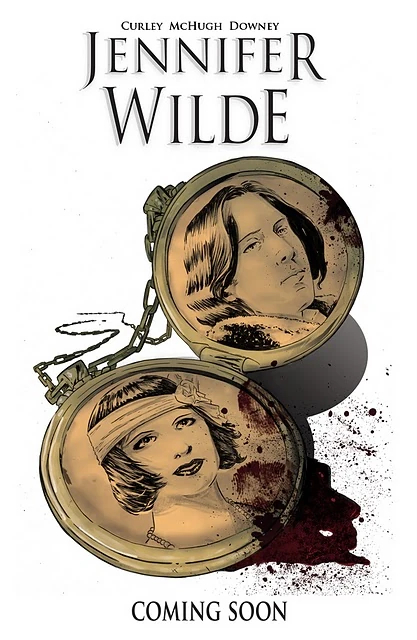

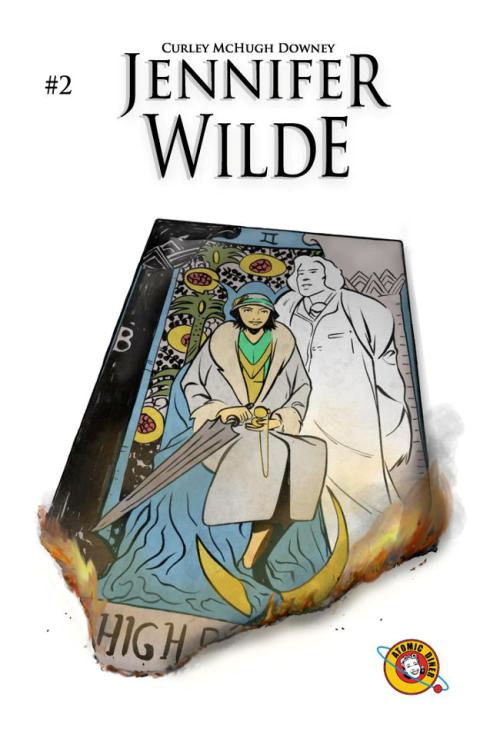

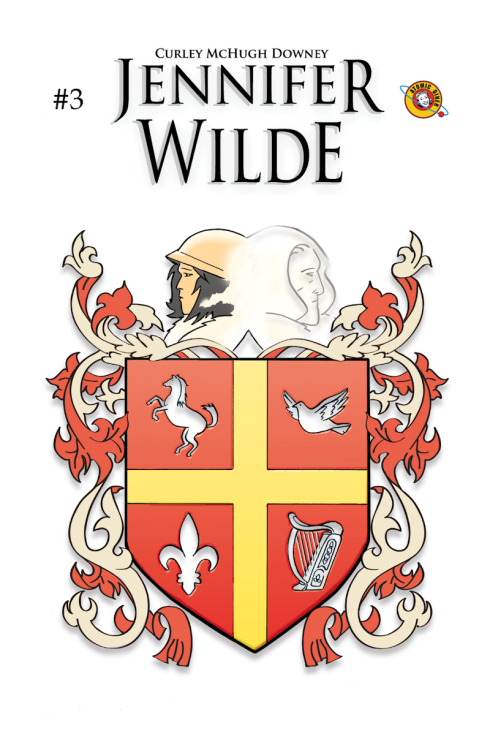

Дженнифер Уайлд:

Дженнифер Уайлд - Исторический детектив, действие которого разворачивается в 1920-х годах, рассказывает о тайной дочери Оскара Уайльда и призраке самого Оскара в шпионском заговоре, который разворачивается во Франции, Англии и Ирландии.

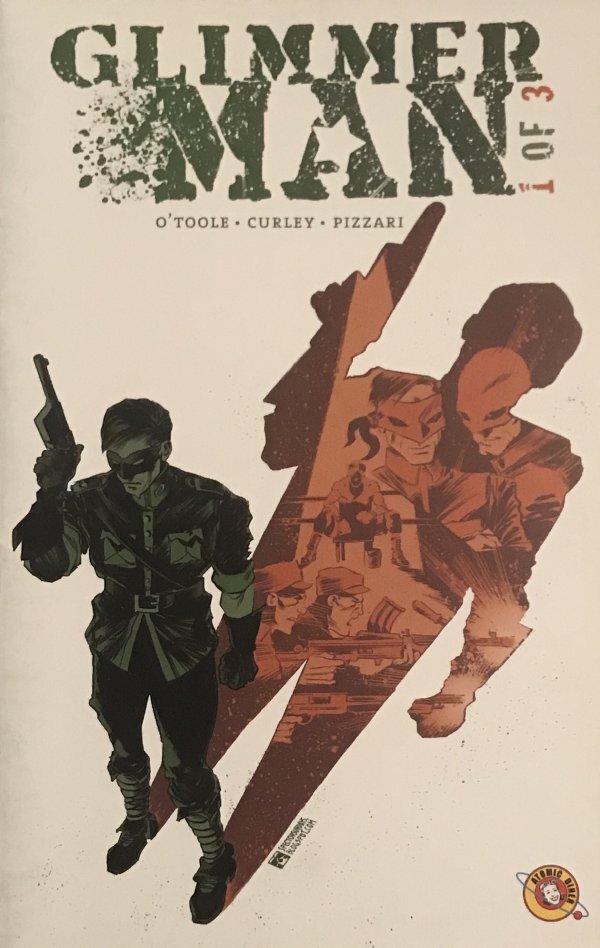

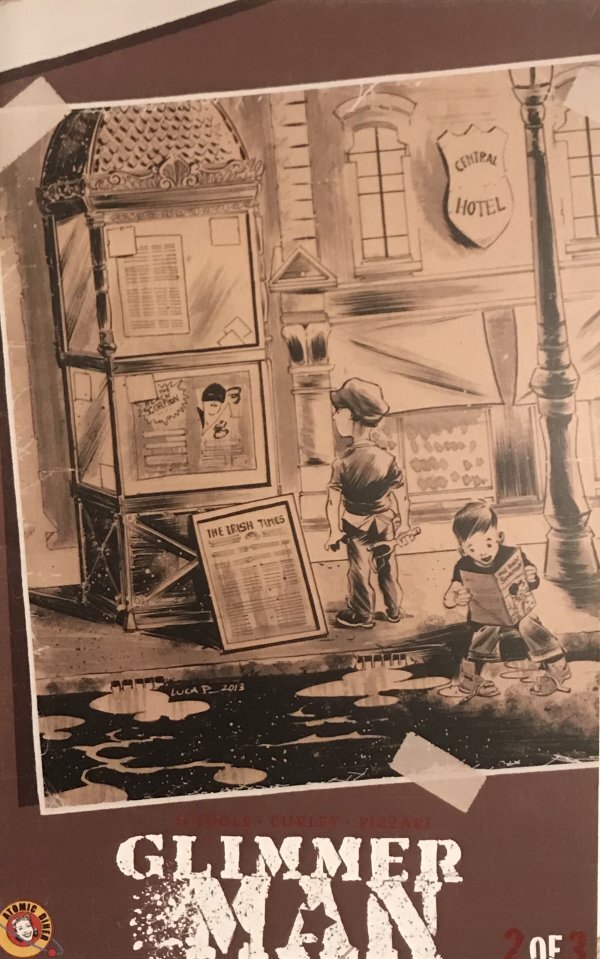

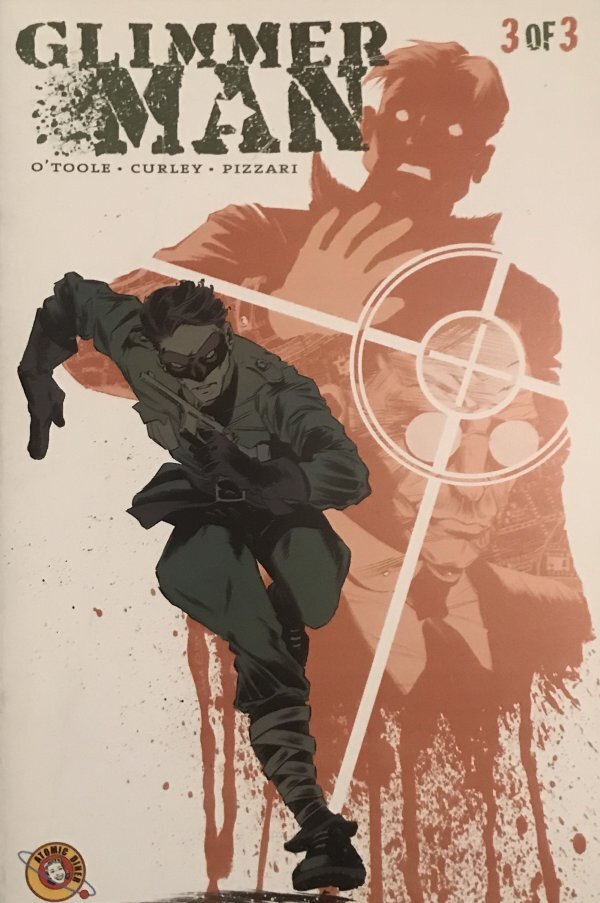

Мерцающим Человеком:

Эта серия из трех частей, написанная Робертом Керли и Дэррином О'Тулом, посвящена происхождению лидера Лиги добровольцев Джеймса Куинна, более известного как Мерцающий человек.

В 2011 году комикс получил 2 премии: Лучший самоизданный ирландский комикс и лучший комикс.

Подписывайтесь, будет интересно!

Два "Звездных мальчика": гендерные перверсии и коварные инопланетяне

Сказки Оскара Уайльда в СССР экранизировали довольно часто.

Но не всегда удачно.

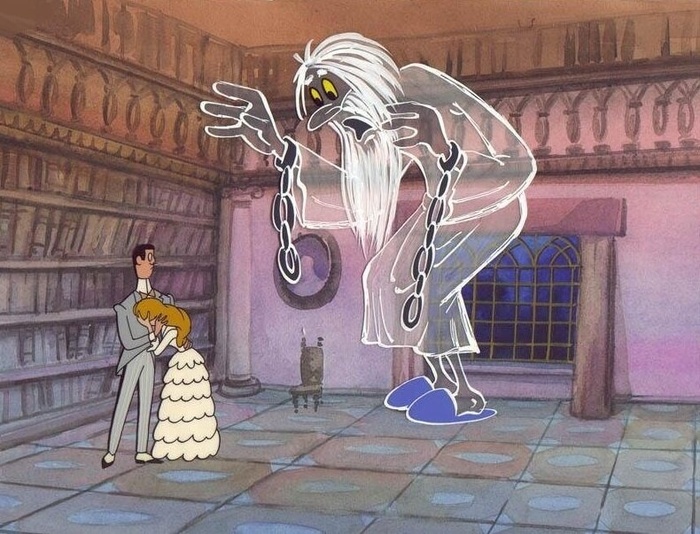

Из мультипликационных версий в памяти осталось разве что "Кентервильское привидение", созданное в 1970 году сестрами Валентиной и Зинаидой Брумберг - очень смешной, стильный и инновационный по тем временам мультик. И это - несмотря на то, что режиссерам на момент премьеры было 70 и 71 год.

Но "Кентервильское привидение" все-таки не совсем сказка - автор, как известно, жестко настаивал на формулировке «материо-идеалистический романтический рассказ».

Если же говорить о вещах, чья жанровая принадлежность вопросов не вызывает, то из произведений, вошедших в два знаменитых сборника сказок Оскара Уайльда, кинематографисты своим внимание почтили только две, но под одним названием.

Сказки "День рождения инфанты" и "Звездный мальчик" экранизировали дважды - и оба раза в связке.

Как и с андерсеновской "Тенью", получились две непохожих ленты, каждая из которых является четким отражением своего времени.

Сначала был черно-белый фильм Евгения Зильберштейна и Анатолия Дудорова "Звездный мальчик" 1958 года.

Ну как фильм? Фильм-спектакль.

Был такой жанр в советское время, благополучно скончавшийся вместе с Советским Союзом. Словосочетание "фильм-спектакль" рассказывает об этой ленте примерно все.

"Звездный мальчик" 50-х это, по большому счету, театральная постановка пьесы Юрия и Надежды Давыдовых, механически перенесенная на экран.

Этот фильм - плоть от плоти уходящей натуры 50-х, навсегда покидающего нас классического "старомхатовского" театра.

Такого, знаете ли, плюшево-бархатно-портьерного театра Яншина и Меркурьева. С креслами на гнутых ножках, огромными пыльными занавесами, с долгими монологами, поставленной сценической речью, когда даже на галерке отчетливо слышно каждое слово, вальяжным барством маститых мэтров, делающих кассу. С вполне еще живыми амплуа "благородных отцов" и "комических старух", выходами на авансцену для монолога, хлопотами лицом на публику, несколько нарочитым переигрыванием и так далее, и тому подобное.

Несмотря на то, что для "Звездного мальчика" режиссерский дуэт набрал в основном молодых актеров (дав нам редкую возможность посмотреть, например, на совсем еще юную и невероятно красивую Нину Гребешкову) - это были те самые молодые, которые оказались последним поколением, взращенным и натасканным "стариками".

Как и положено в классическом театре, детей здесь играют актрисы-травести. Роль Лесного мальчика, к примеру, исполнила 27-летняя Надежда Румянцева, популярность которой буквально в следующем году взлетит ракетой после «Неподдающихся» (1959) и продолжится «Девчатами» (1961) и «Королевой бензоколонки» (1962).

А главную роль - вернее, две главные роли - Звездного мальчика-красавца

и Звездного мальчика-уродца

исполнила 36-летняя травести Мария Виноградова.

На мой взгляд - одна из самых недооцененных советских актрис.

Мое поколение застало ее уже исполнительницей бесчисленных эпизодических старушек всех мастей - от добрых до противных.

Разумеется, мы тогда понятия не имели, что внутри каждой старушки бережно хранится стертый годами образ юной красавицы. Ведь фильмы ее молодости были к тому времени давно и накрепко забыты - как польская лента «Последний этап» 1948 года, где она исполнила одну из главных ролей.

Но старики учили всерьез, и это поколение умело все. Поэтому переросшая детские роли Мария Виноградова работала в самых разных жанрах.

Кроме регулярных крошечных эпизодов (вроде работницы инвентаризационной комиссии, ворвавшейся в кабинет Калугиной, и громогласно объявившей: "Слово неприличное нацарапано!") она активно трудилась на ниве дубляжа зарубежных фильмов (как и Румянцева, кстати), иногда проводя у микрофона до 12 часов в день.

А также озвучила около 300 мультфильмов, блестяще отыграв голосом и дядю Федора из Простоквашино,

и двоечника Перестукина,

и Ежика в тумане,

и великое множество других мульти-пульти ролей.

Экранизациям, как и людям, отмерен свой век, и когда довоенная театральная эстетика окончательно отдрейфовала в учебник по истории искусств, "Звездного мальчика" 50-х почти забыли.

Поэтому в 1983 году наш лучший в то время киносказочник Леонид Нечаев выпустил на экраны двухсерийный фильм "Сказка о Звездном мальчике".

И это, на мой взгляд, самая странная киносказка Леонида Нечаева.

На съемках этого фильма Леонид Алексеевич практически полностью поменял свою команду, из прежней оставив только сценариста Инну Веткину и композитора Алексея Рыбникова.

Чарующая музыка Рыбникова осталась - но песен, вопреки нечаевскому обыкновению, в фильме практически нет, в основном инструментальные пьесы.

Кроме того, режиссер отказался от своей привычной практики снимать взрослых кинозвезд первой величины, которыми его предыдущие сказки ("Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку", "Проданный смех") были просто переполнены - суеверно считалось, что съемки у Нечаева приносят удачу на три года, поэтому даже мэтры были готовы сниматься за копейки.

Но в "Звездном мальчике" актеров масштаба Евгения Евстигнеева, Павла Кадочникова и Рины Зеленой сменили Иван Мацкевич, Гражина Байкштите и Матлюба Алимова - и не очень понятно, зачем?

Не лучше получилось и с детьми-исполнителями главных ролей. Этот фильм так и остался единственной киноработой и для красавчика Павлика Чернышева, и для Ларисы Пономаренко, сыгравшей Инфанту - после окончания съемок оба без сожаления распрощались с кино.

Но самое странное в "Сказка о Звездном мальчике" - это, конечно, сценарий Инны Веткиной.

Ее, э-э-э, несколько вольное обращение с источником было заметно еще в "Проданном смехе", и в новом фильме этот процесс явно прогрессировал. Новый сценарий, как и в фильме 50-х, писался на основе "Звездного мальчика" и "Дня рождения Инфанты" Оскара Уайльда. Но классические сюжеты волею сценариста были перекроены практически полностью - и как-то странновато сшиты заново.

Из сказок Уайльда полностью вырезали волшебство и магию, заменив их высокими технологиями внеземных миров. И Звездный мальчик, и его мать-нищенка стали модными в те годы инопланетянами, посланцами этически ущербной сверхцивилизации, наблюдающей за Землей.

Веткина отменила даже ключевое для уайльдовского сюжета превращение в уродца, зато добавила условно-средневековой Испании с Великим Инквизитором (почти как у Достоевского) и свободолюбивыми цыганами (совсем как у Пушкина).

В общем итоге фильм был очень неоднозначно принят зрителями (я уж молчу про кинокритиков) и спровоцировал распад творческого дуэта Нечаев - Веткина.

Инну Ивановну духовные искания приведут к пресловутому "манихейству и гностицизму в детском фильме "Незнайка с нашего двора" и большому скандалу со снятием режиссера, после которого Веткина уйдет из кино.

А Леонид Алексеевич начнет работать со сценаристом Георгием Полонским, в дуэте с которым они сделают фильмы "Рыжий, честный, влюбленный", "Репетитор" и "Не покидай...".

Но последний свой фильм, "Дюймовочка" (2006), Леонид Нечаев все-таки снимет по сценарию давно уже покойной к тому времени Инны Веткиной.

И это совсем другая история.

_______________________________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Стильная карта для накоплений и инвестиций

ПерейтиМашина времени: что было популярно у молодёжи 50, 25, 5 лет назад и сейчас

Джинсы-клёш, Siemens M65, Snapchat, подписки на стриминговые платформы и «Анора» — вспоминаем главные молодёжные тренды давнего (и не очень) прошлого и рассказываем, как быть на одной волне с зумерами.

Середина 70-х – начало 80-х

70-е — эпоха хиппи в СССР. 50 лет назад штаны-клёш, длинные волосы и с десяток фенечек обеспечивали любовь сверстников и неприязнь старшего поколения. Второй путь прослыть бунтарём — стать частью панк-культуры или просто отрываться под взрывающую танцполы музыку в стиле диско.

Все хотели выглядеть оригинально и необычно. Феномен моды заключался в дефиците зарубежных вещей, поэтому заполучить импортные джинсы считалось вершиной успеха. Истинные денди могли похвастаться флакончиком «забугорного» аромата. Каждый стремился урвать что-нибудь французское, но чаще всего приходилось довольствоваться более доступным польским или болгарским парфюмом.

Магнитола в руках, джинсы-клёш и разговоры о свободе — бунтовать в Советском Союзе было непросто, но под музыку диско делать это было веселее

Чтобы купить что-то иностранное, нужно было копить, и много. Старшее поколение несло средства в сберкассы, чтобы потом с накоплениями прийти к фарцовщикам за, например, бытовой техникой.

Тинейджеры откладывали деньги на брендовую одежду, велосипеды и кассетные магнитолы. Единственным доступным им инструментом инвестирования в те года была копилка. Эти времена научили подростков ответственно относиться к своим финансам, даже в условиях ограниченного выбора банковских продуктов. Сейчас всё намного удобнее — открыть счёт в банке и завести Молодёжную СберКарту можно с 14 лет. В ней доступно почти всё, что и взрослым, но есть и бонусы для молодых.

Нулевые

Нулевые — это многочасовые зависания в компьютерных клубах с друзьями, где можно было рубиться в Counter-Strike, Battlefield 1942 или NFS. Это легендарная «Рака-мака-фо» и огненные хиты Rammstein. Это весёлый «Шрек», выбивающий скупую слезу «Армагеддон» и не по-детски серьезные «Унесённые призраками».

Если в нулевых родители купили вам Siemens M65, вы могли считать себя баловнем судьбы и самым крутым на районе. Для парней топовыми были косухи или штаны с низкой посадкой и бейсболки, как у рэперов. У девчонок не было ничего престижнее, чем татуировка на пояснице в виде крыльев и джинсы, тоже, конечно, ниже талии. Или, по крайней мере, стразы. А на самом верху молодёжной социальной лестницы стояли те, кому не нужно было идти в интернет-клуб — заветный компьютер стоял у них дома.

Нулевые стали временем, когда экономика «отходила» от суровых 90-х, поэтому возможностей копить было больше. Молодые люди откладывали на компьютерные игры, телефоны, билеты на концерты любимых групп и поездки за рубеж. Делали это по-прежнему с помощью копилок. Банки уже предлагали детские вклады и карты, но ориентированы они были на родителей, а не детей.

Сейчас всё намного удобнее: хотите накопить — оформите молодёжную карту с уникальным дизайном от Сбера. Сразу получайте кешбэк за покупки в пяти категориях на выбор и подключайте подписку СберПрайм с гигабайтами музыки, фильмов и игр всего за один рубль первые 30 дней.

2015-й

Если миллениалы хотят вернуть 2007-й, то более молодое поколение — 2015-й. Уже схлынула популярность субкультур, смартфоны стали обыденностью. Зато появились соцсети. Молодёжь дурачилась с масками в Snapchat, транслировала всё, что можно, в Periscope и делилась жизненной мудростью в Tumblr. YouTube, WhatsApp, Viber и Telegram становятся новым местом притяжения.

В 2015-м крутым считали участие в рэп-баттлах, диссы друг на друга и разгромные видеообзоры на творчество других пользователей. Спорили везде и обо всём: какого цвета платье, синее или бело-золотое, и стоит ли носить сникерсы с юбками. А еще бесконечно повторяли «Ду ит!», цитируя актера Шайю Лабафа, оценивали новую часть «Звёздных войн» и актерскую игру в «Пятидесяти оттенках серого».

Вместе со студентами колледжа Central Saint Martin Шайа Лабаф записал 30-минутный перфоманс, а затем кто-то сделал из этого песню

В этом же году Apple представила знаменитый iPhone 6S в цвете «розовое золото» и свои первые умные часы. И многие тинейджеры брали летние подработки, чтобы позволить себе это роскошество. Именно в этот период впервые появились карты для подростков, позволившие удобно управлять собственными финансами и экономить на покупках. Такие, как Молодёжная СберКарта с бюджетными тарифами на обслуживание и интуитивно понятным интерфейсом приложения.

2020-е

Время сидения взаперти и бума стриминговых сервисов. Круто, если у вас есть подписка на Netflix и вы в курсе, почему Таргариены — это топ, и за что все ненавидят Рика.

Онлайн-вечеринки и массовые события внутри игр Fortnite и Minecraft, сделали звёздами музыкантов и разработчиков игр. Например, концерт Трэвиса Скотта собрал рекордное количество участников и принес артисту огромные гонорары.

Именно 2020-е принесли в отечественное музыкальное пространство корейские поп-группы. Вряд ли бы нашелся тот, кто не слышал и не подпевал BLACKPINK и BTS. Да и в целом корейская культура активно завоёвывает умы зумеров во всех сферах. Поэтому быть в тренде — это знать как минимум пару корейских словечек и разбираться в игровых новинках.

Акцент с потребления контента сместился на создание собственных роликов, блогов и раскрученных аккаунтов в соцсетях. Монетизация помогла молодёжи претворять в жизнь мечты, которые их родителям казались недостижимыми. Помогали в этом банковские карты, которые создавали специально для зумеров: с удобным интерфейсом в приложении и ярким дизайном. Например, для Молодёжной СберКарты можно выбрать одно из 11 оформлений: от современного переосмысления мифологических птиц Гамаюна и Алконоста до артов в стиле Миядзаки и ярких монохромных тонов.

2024-й и 2025-й

Сегодня вы в топе у зумеров, если разбираетесь в психологии, осознанно подходите к выбору профессии и постоянно учитесь. Смартфон последней модели — это круто, но ещё круче, если на него закачены свежие книги, фильмы и сериалы, а в соцсетях есть собственный блог с красивыми фото.

Главное теперь — уметь планировать свою финансовую стратегию. Вместо бесполезных трат современная молодые люди стремятся вложить деньги в качественное образование, жильё или интересные путешествия. Делать это удобнее с Молодёжной СберКартой. Здесь есть кэшбек на покупки в популярных магазинах: «Золотое яблоко», «Самокат», Rostics, Gloria Jeans и других. А ещё можно открыть накопительный счёт со ставкой 18% и накопить на мечту быстрее.

Молодёжь в восторге от треков Айлиш, и самые продвинутые рассуждают о смешении стилей в её творчестве и темах, которые она поднимает

Несмотря на разницу поколений, главные тренды остаются неизменными: последние модели телефонов, новые гаджеты, саморазвитие и самовыражение через стиль, музыку и образ жизни. В последние годы к этому списку добавилось умение стать финансово независимыми — чем раньше, тем лучше.

СберКарта Молодёжная — стильный пропуск в мир финансовой грамотности и больших достижений. Теперь не нужно откладывать мечты в долгий ящик. Покупайте любимые товары, получайте кэшбэк, открывайте накопительные счета — вступайте в мир взрослой жизни с молодёжным вайбом.

Реклама ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

Или Победа или Оскар

Когда я сам был артистом, "Оскар" был моей несбыточной мечтой... После победы в войне лично верну статуэтку владельцу.

В роли президента Украины ...

После просмотра плохого фильма остается разочарование о потерянном времени. Просмотр этого кино стоит нам сотни тысяч жизней

Грешник, не стрелявший в пианиста

Почти все сказки XIX века - не для детей.

Или, по крайней мере, не только для детей.

Не случайно слово "жесть" при их обсуждении употребляется все чаще. Оно и понятно - у сегодняшних детей какой-нибудь "Песочный человек" Гофмана или "Девочка со спичками" Андерсена могут вызвать натуральную истерику - а тогда это было нормально.

Даже хорошо.

В те суровые времена еще не привыкли с детьми сюсюкать и не боялись их пугать - вот сказочники и резвились в свое удовольствие. Пугать так вообще считалось крайне полезным занятием - дите послушает сказочку, обгадится со страху и задумается над своим поведением.

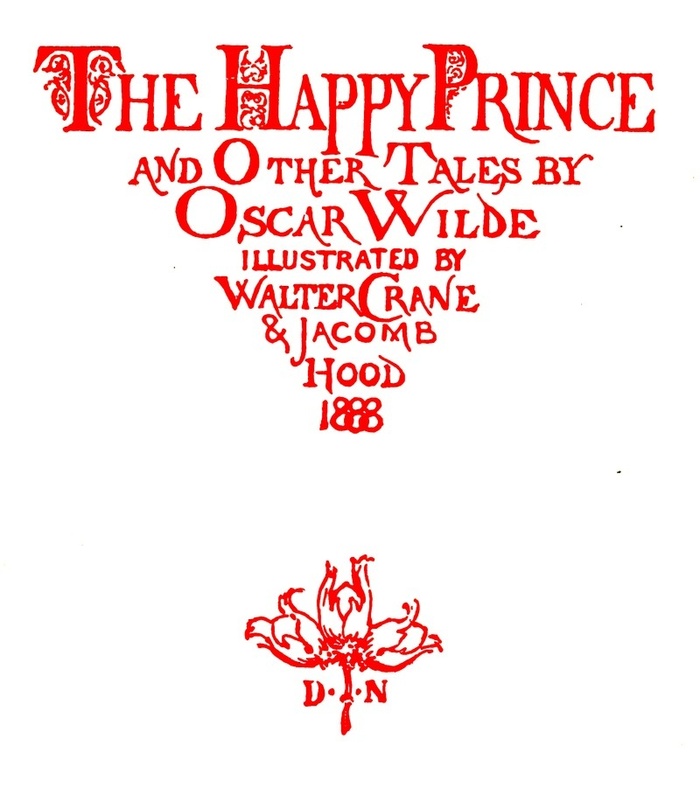

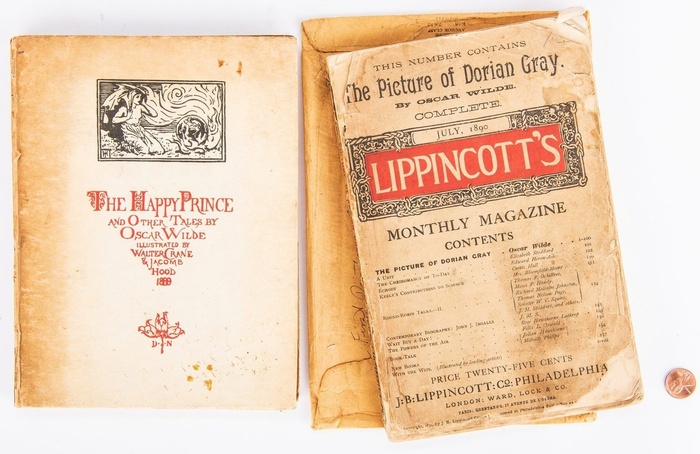

Сказки Оскара Уайльда - из этой же серии. Когда я очень юным пионером взял в детской библиотеке сборник "Мальчик-звезда" - вот этот вот,

то очень быстро заподозрил неладное.

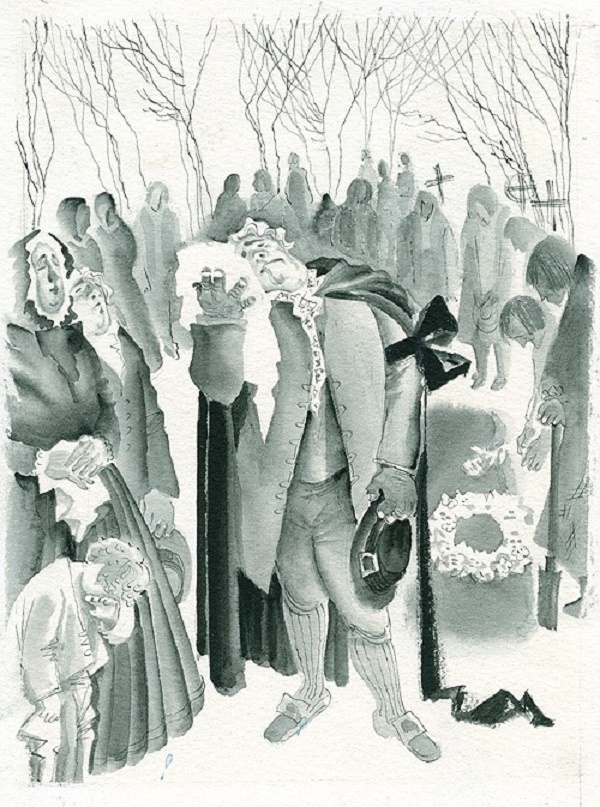

Слишком уж массово и жалостливо помирали все сказочные герои. А на "Дне рождения инфанты" с этим несчастным обманутым карликом я не выдержал и сломался.

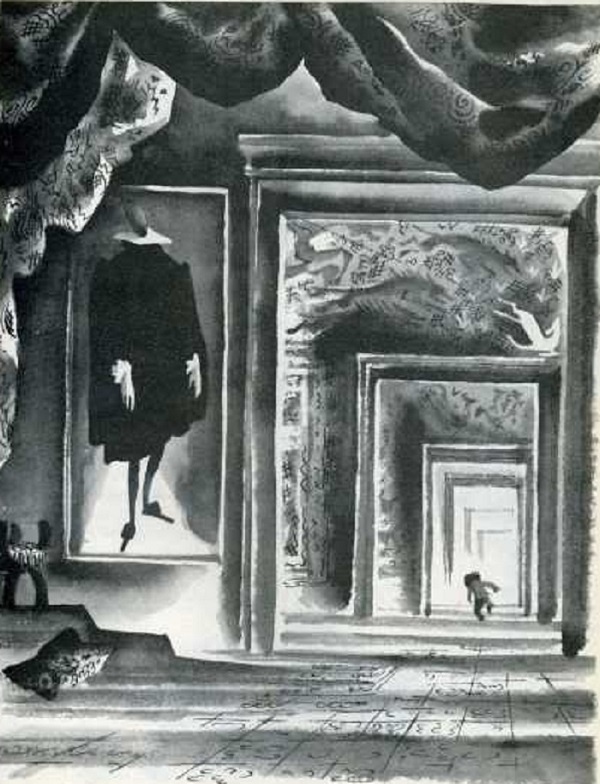

Захлопнул книгу вот на этой иллюстрации Ники Гольц (чьи рисунки добавочной жути начисляли просто в промышленных объемах).

Нет уж! Пусть карлик мрет - но без меня! Я вам не железный!

Надо ли говорить, что книгу я не удержался и дочитал?

И сказки запомнил.

На всю жизнь.

И про Счастливого Принца ("Мои глаза - это все, что осталось. Выклюй один из них и отнеси к тому человеку..."),

и про ракету - "грозную палку", и про преданного друга, и про душу рыбака, и про звездного мальчика...

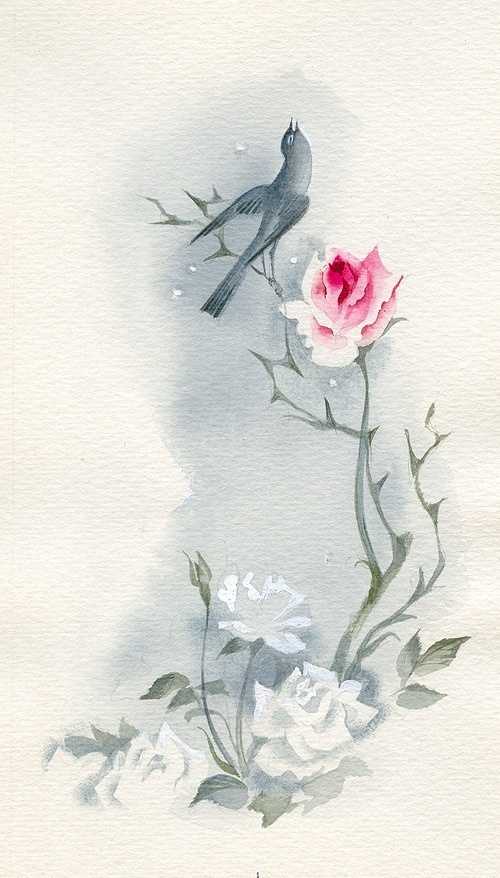

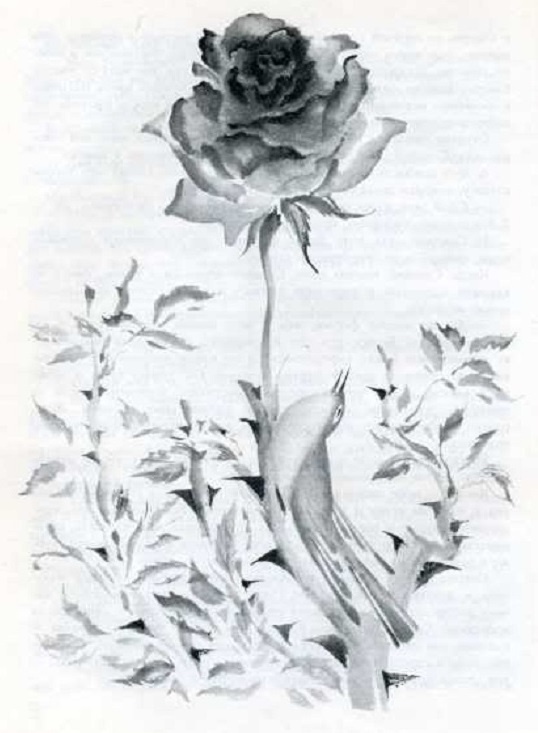

И, особенно - про Соловья и Розу.

До сих пор от этих сказок ледышка под ложечкой.

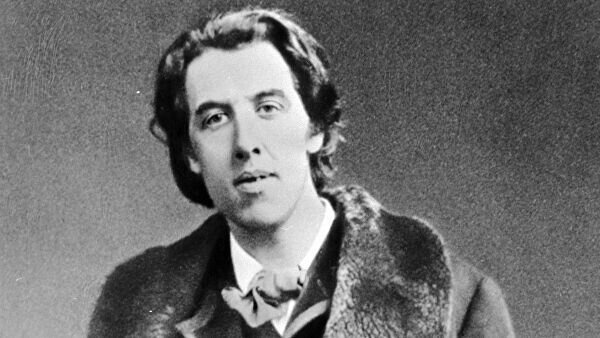

Сегодня Оскара Уайльда вспоминают в основном как звучную жертву гомофобии, отсидевшую за содомию два года.

А для меня он навсегда останется грустным сказочником, чьи сказки однажды помогли мне посмотреть на жизнь и людей с другой стороны.

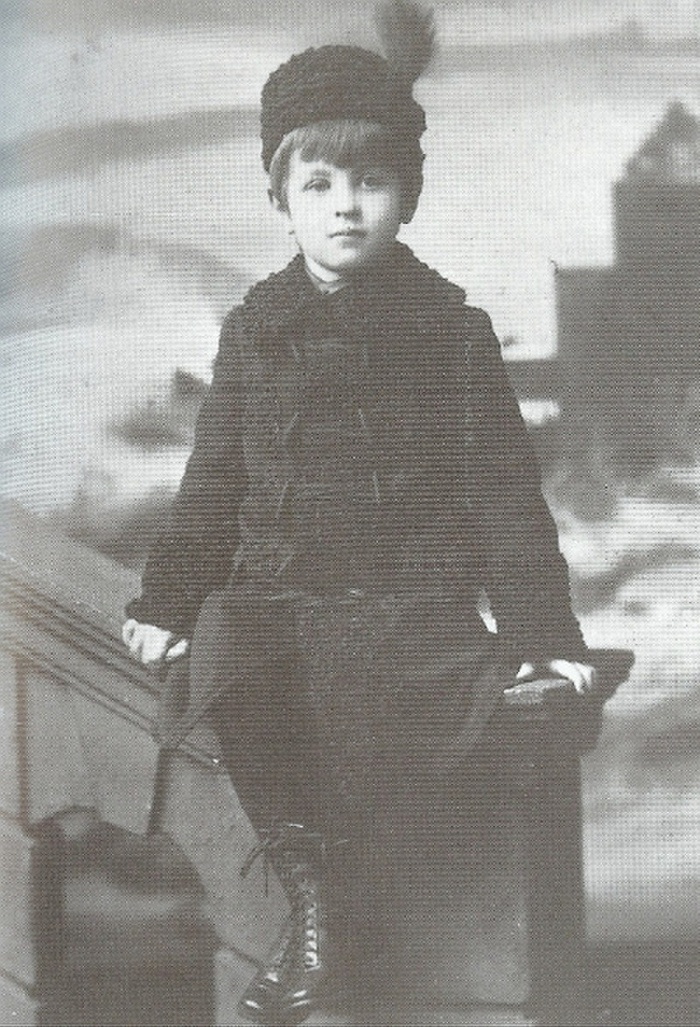

Эти сказки Оскар Уайльд написал для своих сыновей.

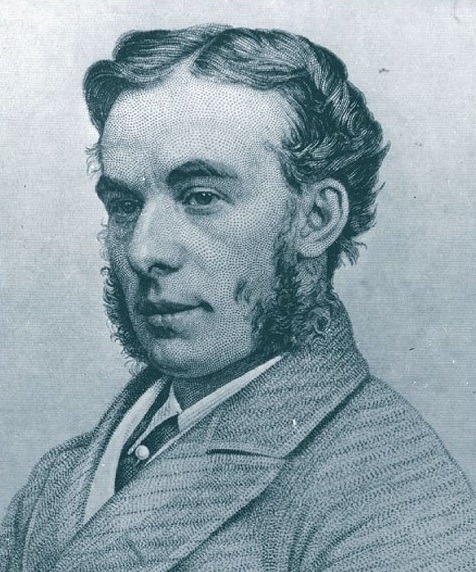

В 1884 году знаменитый денди женился на писаной красавице из хорошего рода Констанс Мэри Ллойд, а на следующий год у них родился сын Сирил.

А еще через год - сын Вивиан.

Когда сыновьям было три и два, их отец выпустил первый сборник - "Счастливый принц" и другие сказки".

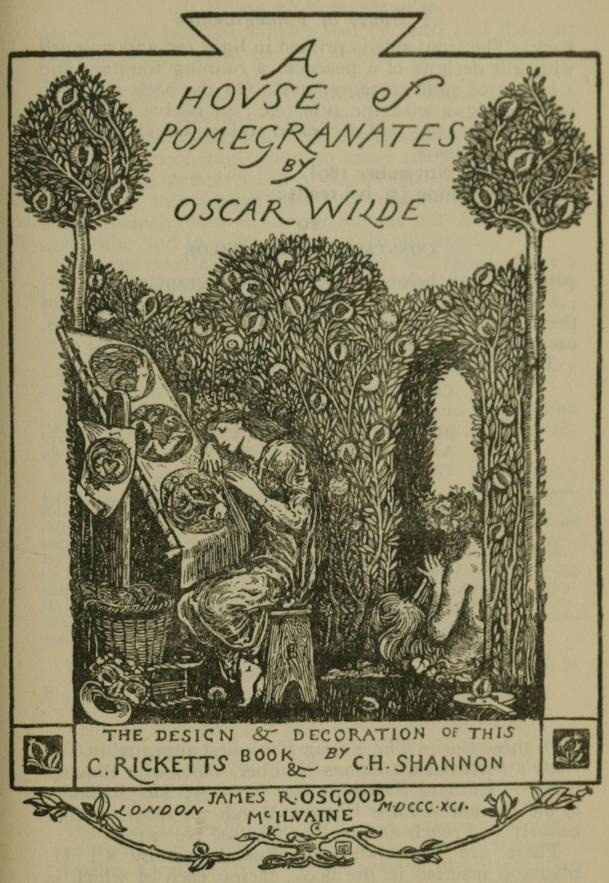

Когда же им исполнилось шесть и пять - увидел свет второй сборник под названием "Гранатовый домик", хотя такой сказки в нем нет.

И в этом же самом году Уайльд познакомился с лордом Альфредом Дугласом, сыном 9-го маркиза Куинсберри, которого друзья звали просто "Бози".

И все полетело под откос.

Оскар Уайльд ушел из семьи и демонстративно жил с любовником, который был младше его на 16 лет. Он просаживал на непомерные потребности Бози все свои деньги, получаемые за книги и постановки пьес, влезал во все большие долги и вызывал все большую ярость у отца своего избранника.

А Джон Шолт Дуглас, маркиз Куинсберри по прозвищу "Багровый маркиз" был очень опасным человеком. Именно ему, кстати, мы обязаны современными правилами бокса - маркиз был большим поклонником этого зарождающегося вида спорта.

А Уайльд... Уайльд как будто забыл свои же слова из сказки "Соловей и Роза": «Какая глупость — эта Любовь, в ней и наполовину нет той пользы, какая есть в Логике. Она ничего не доказывает, всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное».

Но, похоже, это случилось потому, что "крылья у любви - цвета пламени, и пламенем окрашено тело ее".

Оттуда же, ага.

Закончилось все плохо - обоюдными судебными исками. В 1895 году Уайльд обвинил маркиза в клевете, а Куинсберри писателя - в «грубой непристойности» с лицами мужского пола.

Уайльд суд проиграл и сел на два года.

И это ему еще повезло - в 1828 году содомитов в Англии вешали, в 1861 году закон смягчили - от 10 лет до пожизненного, и только в 1885 году статья стала "детской" - до двух лет каторжных работ.

В общем, нетривиальная натура писателя Оскара Уайльда сделала несчастными всех, кого можно - и его самого в первую голову.

Еще во время суда сбежавшиеся на скандал кредиторы хором выставили векселя - и Уайльд мгновенно оказался банкротом.

Его жене пришлось покинуть Англию и вывести детей, скрывая их от позора. Все трое сменили фамилию Уайльд на Холланд и меняли место обитания, как только сталкивались с кем-нибудь из прошлой жизни.

Но при этом с мужем Констанс не развелась, хотя ей это неоднократно советовали. Дважды навещала его в тюрьме, но после тюрьмы не захотела видеть. Впрочем, она умерла через год после освобождения Оскара.

И все эти годы именно Констанс содержала обанкротившегося мужа, регулярно высылая ему деньги - из человеческого сострадания и чувства долга.

Старший сын Сирил был буквально травмирован позорным поведением отца. Всю свою жизнь он доказывал окружающим, что ничего не унаследовал от отца и ни чуточки на него не похож.

Сирил писал в письме: "Все эти годы я жил одним желанием - стереть позорное пятно, восстановить, если возможно, какими-то своими делами то доброе имя, которое некогда пользовалось почетом и уважением в родной стране. Чем больше я думал об этом, тем больше укреплялся в мысли, что я должен быть прежде всего мужчиной. Никаких причитаний декаденствующего художника, изнеженного, женоподобного эстета, слабовольного дегенерата".

Сирил стал профессиональным военным, все время встревал в самые опасные предприятия (вроде одиночного перехода через Тибет) и геройски погиб в Первую Мировую в мясорубке битвы при Фестубере.

Младший, Вивиан, также воевал в Первую Мировую, труса не праздновал, выслужил награды за доблесть, но, в отличие от брата, остался жив и продолжил род.

Самого Оскара Уайльда тюрьма сломала - утонченный эстет и популярнейший в лондонском высшем свете остроумец навсегда остался где-то там, в камере Редингской тюрьмы.

Освободившись, Уайльд уехал во Францию и тоже сменил имя, став Себастьяном Мельмотом. Жена, как я говорил, встречаться с ним отказалась, зато попытался восстановить отношения Дуглас. Увы, но быстро выяснилось, что Бози были нужны только деньги.

"Он вообразил, будто я в состоянии добывать деньги для нас обоих. Я действительно добыл 120 фунтов. На них Бози жил, не зная забот. Но когда я потребовал с него его долю, он тут же сделался ужасен, зол, низок и скуп во всем, что не касалось его собственных удовольствий, и, когда мои деньги кончились, он уехал".

Единственное, что не потерял бывший Уайльд - свой талант. Ведь именно тогда он написал свою знаменитую поэму «Баллада Редингской тюрьмы».

И это, наверное, справедливо.

Человек по имени Оскар Фингал О`Флаэрти Уиллс Уайльд, умерший Себастьяном Мельмотом, много грешил в своей жизни, но не изменял самому себе.

Не зря один из самых знаменитых афоризмов Уайльда гласит: "Будь собой - остальные роли заняты".

А с его афоризмами я знаком неплохо. Маленький мальчик, когда-то испугавшийся страшной смерти карлика, вырос и прочитал, наверное, почти все, что написал этот странный и пугающий сказочник. Кстати, именно тогда я с удивлением обнаружил, что знаменитый мем "Не стреляйте в пианиста" запустил в ротацию именно автор "Дориана Грея". После своего путешествия в Североамериканские Штаты в 1882 году он написал: "В Америке, в Скалистых горах я видел единственный разумный метод художественной критики. В баре над пианино висела табличка: «Не стреляйте в пианиста — он делает всё, что может»".

Разумеется, однажды я набрался смелости и перечитал его сказки - уже глубоко взрослым человеком.

И знаете, что я вам скажу?

Они оказались не про любовь.

Они оказались про красоту.

Для Уайльда эстетика всегда была выше этики.

Красота первична. Все должно быть красиво - даже смерть.

Помните финал моей любимой сказки "Соловей и Роза"?

"Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острие коснулось наконец его сердца, и все тело его вдруг пронзила жестокая боль. Все мучительнее и мучительнее становилась боль, все громче и громче раздавалось пенье Соловья, ибо он пел о Любви, которая обретает совершенство в Смерти, о той Любви, которая не умирает в могиле.

И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце.

А голос Соловья все слабел и слабел...".

Оскар Уайльд умер поздней осенью 1900 года в стылом Париже, не прожив и трех лет после освобождения - от острого менингита, вызванного травмой уха, полученной в тюрьме. В один промозглый вечер он упал прямо на улице, и друзья занесли его в номер первого попавшегося дешевого отеля.

По легенде, придя в себя, бывший лондонский эстет посмотрел на копеечные обои "в веселенький цветочек", поморщился и еле слышно прошептал: "Или я, или эти обои!".

Как оказалось, это были его последние слова. Умер Уайльд в муках, за несколько дней до смерти потеряв дар речи и общаясь исключительно жестами.

Ну что тут скажешь?

Обои победили.

_______________________________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя

Хронологически после "Приключений Пиноккио" идут сказки Оскара Уайльда - 1888 год, сборник «"Счастливый принц" и другие сказки». Да, только сказки, я сразу решил, что про "Портрет Дориана Грея" писать не буду, несмотря на все чудеса и мистику.

Но при сборе материала понадобилось кое-что уточнить, я рылся у себя в архиве и нашел старую колонку-рецензию на одну из экранизаций единственного романа Уайльда.

Перечитал - и задумался. Можно сказать - загрузился.

Рецензию я написал в 2010 году - все-то 15 лет назад. Но насколько же все изменилось! Сегодня я бы сам, будучи редактором, выгнал бы журналиста, принесшего такой текст, с наказом переписать все от начала до конца. А тогда нормально зашло, причем для весьма популярного федерального издания.

Почему заставил бы переписывать?

Ну, во-первых, текст непозволительно объемный. Сегодня столько букв никто читать не будет. Девять из десяти - не осилят, поэтому в жанре рецензий все, что больше 3 тыс. знаков - сразу под нож.

Во-вторых, рецензия написана в расчете на людей, читавших "Портрет Дориана Грея". Их и тогда-то было не особо много, но сегодня аудитория даже у СМИ, претендующих на элитарность, изменилась до неузнаваемости. Из читавших Уайльда больше не получится составить город.

В общем, подумал я, подумал, и решил выложить колонку интермедией в своей книге.

Чисто как музейный экспонат.

Как артефакт эпохи, если хотите.

Зато предуведомление даже сочинять не надо: "Уважаемые товарищи потомки! Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне...".

__________________________

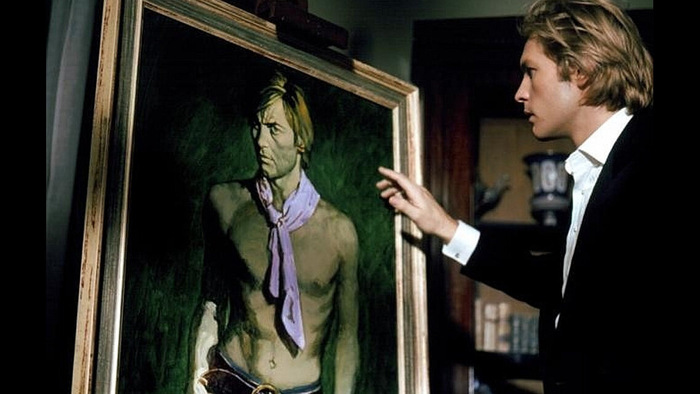

Дориан не ложится на пленку

Культура по четвергам: выход в прокат фильма Оливера Паркера «Дориан Грей» стал хорошим поводом поговорить об ограниченности – не киношников даже, а кино.

04 февраля 2010.

Писать колонку про вышедший сегодня в прокат фильм Оливера Паркера «Дориан Грей» легко и приятно. Тех, кто не читал Уайльда, мне ни капельки не жалко, впрочем, даже эти невежды наверняка в курсе, что история эта про одного мужика, который что-то там нахимичил, и вместо него становился все старше и гаже его портрет.

Сарафан у фильма плохой, недовольство почитателей Уальда вызвано в первую очередь сценарной и режиссерской отсебятиной. Даже нет, не этим. То, что Дориан здесь не златокудрый голубоглазый херувим, а роковой темноглазый шатен, режиссеру легко простили бы все, кроме упертых эстет-фундаменталистов, тем более что играет Бен-принц Каспиан-Барт вполне прилично. Но зачем, кричат они, Паркер извратил суть роман? А еще третий фильм по Уайльду делал… Зачем он напрочь переиграл мотивы самоубийства Сибилы Вейн?! Какая беременность, причем здесь брошенность – она талант потеряла!

Роман вообще не о проклятии, а об искусстве!

Уайльд – ярятся критики – намеренно практически ничего не сказал о пороках Дориана Грея, упомянув лишь пристрастие к опиуму, – ну и зачем у вас едва не половина фильма являет собой воплотившиеся сны толстого тинейджера?! Секс с девушками, секс с девочками, секс с тетками, старухами, мужиками и всеми вместе – тьфу! Какие нафиг поцелуи в десны с написавшим портрет Бэзилом, плавно перетекающие в совсем другие поцелуи? Наконец, что вы сотворили с финалом? Бог с ней, невесть откуда взявшейся дочерью сэра Генри, но неужели непонятно: уничтожение портрета именно Дорианом – более чем принципиальный момент?!

В этом суть романа — при чем здесь вообще лорд Генри, который у вас в фильме вообще первую половину работает дьяволом-искусителем, а вторую священником-экзорцистом? Не говоря уже о том, что в книге все его участие в нравственном падении Дориана ограничивалось вольными речами и подаренной книжкой Гюисманса, а в фильме он чистой воды плохой мальчишка из учительских страшилок: сперва курить научил, потом джин стаканами пить, затем к девкам повел…

Вы, товарищи критики, думаю, в курсе, что экранизаций «Портрета» несколько десятков и в большинстве из них над книгой измывались с куда большим энтузиазмом. Есть Грей — испорченное обществом дитя, есть Грей — жертва собственного нарциссизма, есть Грей-женщина, Грей — помощник фотографа, Грей-хиппи, Грей-злодей, преследующий Тома Сойера; есть, наконец, неизбежный Грей в версии знаменитого порноактера Рокко Сиффреди… Есть фильмы, где действие переносится в самые разные эпохи; есть версия, где Бэзил – женщина, собирающаяся замуж за лорда Генри… Да куча версий есть — от дореволюционных немых фильмов датчанина с дивной фамилией Стрём и русского с известной фамилией Мейерхольд до семи(!) экранизаций, снятых в начале этого века.

И все – до единой – несут отсебятину. И знаете почему?

Во-первых, как вы вообще можете ждать точной экранизации единственного романа Уайльда в наше время? Вы что, не понимаете, что мир изменился до неузнаваемости? Какой «невинный юноша», какое, блин, обличение пороков, вы вообще помните, что послужило первопричиной самоуничтожения Дориана, на чем его метафорический Князь тьмы подловил? На нежелании, простите, стариться, на стремлении сохранить молодость и красоту. Сегодня этим одержимы все без исключения женщины и львиная доля мужчин.

У нас реальный культ юности: сегодня демонстрировать седину почти как пукать прилюдно.

Давайте, обличайте, объявляйте крестовый поход круговым подтяжкам лица и кремам от морщин!

Повторюсь, мир изменился: гедонизм, шокировавший тогда современников Уайльда, давно победил на всем шарике, насмерть сокрушив все остальные этики – что коммунистическую, что конфуцианскую, что кальвинистскую.

Чем сегодняшнему режиссеру вас шокировать, чем пронять?

Вот и приходится заставлять главного героя расчлененкой заниматься да опарышей на портрет напускать, благо начинал Паркер с ужастиков, а ремесло руки помнят.

Но дело, по большому счету, даже не в этом. Адекватной экранизации романа не стоит ждать не только сегодня, но и вообще.

В последние годы происходят немного странные вещи. Все виды искусства в упадке, и только кино становится не просто важнейшим из искусств, а мерилом их всех. Оно пожирает литературу, музыку, театр, изобразительные искусства, вбирает их в себя.

И мы так привыкли к этому безусловному доминированию и подавлению, что подзабыли о том, что кино всего лишь «один из…». Всего лишь один из видов искусства, со своими рамками. Границами, выйти за которые оно просто неспособно, как не может нечисть прорваться в круг к Хоме Бруту. Меня, если честно, всегда удивляла тяга режиссеров к этому роману: мазохисты они, что ли? Вру конечно — все я понимаю: не мазохисты никакие, а благородные безумцы, ставящие перед собой заведомо невыполнимую задачу.

Ave producer, morituri te salutant!

Почему? Да потому что юные зрители, потянувшиеся к книге после фильма, будут, думаю, изрядно удивлены. Вместо крепкого триллера их ожидает практически сплошное бла-бла-бла. Там ведь действия с гулькин нос. Несмотря на толщину, событий и перипетий (особенно по сегодняшним нормам динамичности) и на короткометражку не хватит. Объем нагоняется исключительно рассуждениями, монологами и отступлениями, из которых, собственно, «Портрет Дориана Грея» и состоит процентов на восемьдесят.

Все это не к тому, чтобы уязвить классику. «Портрет Дориана Грея» — великая книга, но жанр ее – «приключения мысли», а не «приключения тела».

А книги в этом жанре средствами кино воплотиться не могут.

Кино не может адекватно передать на экране «Портрет Дориана Грея», как не может экранизировать шоколад «Аленка»: у него нет средств для передачи вкуса. Все, что оно может предложить, – это придумать какую-нибудь историю про маленькую девочку с обертки.

Ну так чего вы возмущаетесь? Вам и предложили еще одну версию обертки романа Оскара Уайльда — на сей раз в стиле «триллер мистический, с дьявольщиной». Вполне добротный продукт, кстати: употребил с удовольствием.

Так что все правильно, все справедливо. «Аватара» надо смотреть в 3D, «Дориана Грея» — в бумаге. У каждого свои недостатки, как сказал один киношный мужик.

_______________________________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Ревью: "Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд. Зачем читать книгу, если знаешь концовку? [2]

Первый такой заголовок, если не видели, относился к Анне Карениной. Что в этом произведение, что у Толстого, у читателя имеется знание о ключевом куске сюжета. Так зачем это читать?

Да, я художник! Если вам нужны иллюстрации в ваши произведения - пишите, помогу! (не бесплатно, конечно)

Очень уж много отсылок на "гниющий портрет на чердаке" в поп-культуре. Хотелось уже ознакомиться с книгой и понять — не концептуально, этот момент был понятен и до прочтения —, чем так всех впечатлил Оскар Уайльд.

Стартует роман легко, и быстро читается. Но в какой-то момент ловишь себя на мысли, что тебе не нравится стиль или манера написания. Очень много речевых оборотов, прилагательных и иже с ними. По-моему, я даже бросал из-за этого книжку, примерно страницах на 100.

Но все же взялся ее дочитать — и не пожалел. Ни капли.

В целом, в процессе чтения я несколько раз менял свое мнение.

Во-первых, я изначально был предвзят из-за того, что само по себе произведение нашумевшее.

Во-вторых, потому что временами действий меньше описаний, чтение утомляло.

В-третьих, потому что история все же развивалась и сюжет разворачивался интереснейшим образом.

Я бы сказал, что многие произведения заметно обыгрывают кривую интереса.

Тебя цепляет хук, а потом, почти до середины, ты погружаешься в мир и персонажей, что не всегда интересно. А далее начинает двигаться сюжет и интерес возрастает.

Я буквально продирался сквозь все это, но после середины читал взахлеб.

В какой-то момент я вообще предположил, что так почти со всеми книгами — тебе приходится перебарывать себя и читать через силу, дабы потом получить в награду интересный сюжет и другие приятные вещи. но после — в том числе благодаря Харуки Мураками — поменял свое мнение.

Так вот, завязка интересная. И я не про сам портрет и все что с ним связано — это как концепция просто хорошо. Но вот сюжет! Молодой парень, который ввиду обстоятельств переходит черту и скитается. Заводит себя за черту. Бордели, вещества, дамы легкого поведения, выпивка, притоны.. Когда Дориан в начале книги являл собой олицетворение лета (об этом чуть позже), то под конец он выглядит как зима в худшем ее проявлении (вот буквально сейчас можно за окно выглянуть (кхм, писал в январе примерно) и узреть отголоски Дориана Грея под конец книги).

Да, про лето!

Вообще, мне воспоминания (ложные, видимо) твердили про то, что роман начинается примерно в середине весны, и это являет собой расцвет Дориана, тогда как в конце книги мы видим полное увядание, смену ярких красок на серость и мрак и закат Дориана.

Все же, роман начинается летом, хотя концепцию это не сильно портит. Как раз-таки эти приемы-описания, которые утомляли, погружают в атмосферу яркую и беззаботную — юноша, необычайной красоты с чистейшей душою в летнем саду, и (что мне запомнилось) то ли бабочка, то ли пчела, которая опыляла цветок, пролетает где-то на фоне этого самого юноши и капля росы ниспадает на землю. Короче, да, описаний и прочих лингвистических приемов там много.

И -- супротив -- вот эта промозглая погод в оконцовье, символизирующая как раз мрак души (все еще красивого) юноши, прошедшего через события произведения.

Концовка хорошая, хоть и не являет собой какую-то неожиданность. Повторюсь, что концепция интересная. Стоило перетерпеть стиль автора (или просто -- кривую интереса) в начале, а после середины ничего такого замечено мною не было.

А ответом на вопрос "зачем читать произведение, если знаешь важнейший спойлер?":

важна не цель и даже не результат, а путь. Понять природу действий, пощупать язык (кхм, фигурально) автора и насладится витиеватостью и хитросплетениями.

Как итог: рекомендую — даже если не понравится начало — превозмочь и дочитать, и будете Вы вознаграждены! (Или нет)

Ага! Я знаю, зачем вы читаете это! Вы ждете котика! Ну ладно-ладно! Получайте!

Про судьбу цитат ещё до интернета

Приключения цитат в интернете — все эти Лжебисмарки, Лжечерчилли, Лжераневские etc. — это уже обособленный и вполне сформировавшийся феномен, заслуживающий собственной науки на стыке психологии, антропологии и религиоведения…

Вышедшая в 1893 году пьеса Оскара Уайльда «Женщина, не стоящая внимания» содержала такую фразу: «Святые отличаются от грешников только тем, что у всякого святого есть прошлое, а у всякого грешника — будущее.» (в оригинале: «The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past, and every sinner has a future.»)

Максиму эту в разнообразных формах охотно цитируют и зачастую верно приписывают Уайльду. В контексте повествования, смысл фразы считывается довольно однозначно: произносящий её лорд Иллингворт проповедует гедонизм, и в его понимании, самопровозглашённые святые уже отгуляли своё и отдыхают, тогда как у грешников всё ещё впереди. По сути, Уайльд отрицал святость, определяя её как лицемерную утомлённость от греха.

Но в XXI веке эту цитату стали приписывать Блаженному Августину, одному из самых значительных отцов христианской церкви. Это был умнейший дядька, много сделавший для кодификации христианства. Мне больше всего нравится, как он ловко отшил скептиков, с сарказмом интересовавшихся: а чё, к примеру, было в мире до сотворения мира? А ничё, отвечал Августин. Время точно так же сотворено богом, как и всё остальное, сам же Бог существует вне времени, поэтому ни к самому Богу, ни к акту творения понятие «до» не применимо. Скептики дымились, как услышавшие детскую загадку роботы-исполнители из «Отроков во Вселенной», и теологические споры о времени заглохли сами собой.

Так вот, Августин считал, что зло — это не самостоятельная сущность, а просто недостаток добра. Это отнюдь не тавтология, а важный онтологический принцип, избавивший теологов от необходимости искать ответ на вопрос: как мог добрый Бог создать зло? Он его и не создавал, утверждал Августин, просто со временем добро в мире распределилось по-разному, где-то оно намазано толстым слоем, а где-то совсем тонким. Задача всякого христианина, соответственно, в том, чтобы намазаться добром как можно гуще.

Тезис о святых с прошлым и грешниках с будущим хорошо укладывается в эту философию: праведник уже укутался в добро, как в шубу, и может расслабиться в тепле и покое, тогда как грешникам ещё предстоит достичь этой нирваны.

Таким образом, фраза, отрицающая святость, превратилась в мотивационный лозунг для ищущих праведности прозелитов, и в таком качестве обрела популярность среди аудитории, не знакомой с Уайльдом. Меня это почему-то ужасно забавляет, и я уверен, Оскар Уильямович тоже оценил бы очаровательный абсурдизм этой трансформации.

Автор: https://t.me/rouslan_partyka/909

![Ревью: "Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд. Зачем читать книгу, если знаешь концовку? [2] Литература, Чтение, Писатели, Книги, Оскар Уайльд, Портрет Дориана Грея, Что почитать?, Котята, Длиннопост](https://cs20.pikabu.ru/s/2025/04/11/10/jfywotbj.jpg)

![Ревью: "Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд. Зачем читать книгу, если знаешь концовку? [2] Литература, Чтение, Писатели, Книги, Оскар Уайльд, Портрет Дориана Грея, Что почитать?, Котята, Длиннопост](https://cs19.pikabu.ru/s/2025/04/11/10/6zkszmae.jpg)

![Ревью: "Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд. Зачем читать книгу, если знаешь концовку? [2] Литература, Чтение, Писатели, Книги, Оскар Уайльд, Портрет Дориана Грея, Что почитать?, Котята, Длиннопост](https://cs18.pikabu.ru/s/2025/04/11/10/uogjh5nb.jpg)

![Ревью: "Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд. Зачем читать книгу, если знаешь концовку? [2] Литература, Чтение, Писатели, Книги, Оскар Уайльд, Портрет Дориана Грея, Что почитать?, Котята, Длиннопост](https://cs16.pikabu.ru/s/2025/04/11/10/ukgeuuaq.jpg)