Ответ на пост «Кажется мы стали забывать, как должен выглядеть ремонт»1

Раз людям понравилось, скину всю азбуку-коллекцию

Остальное в комментах, не влезет :)

Камень-ножницы-бумага! Раз-два-три!

Приглашаем вспомнить детство, а заодно проверить свою удачу. Победителям — промокод на скидку и награда в профиль.

Почему не стоит связываться со строительными компаниями?

Потому что вам это не по карману. Если вы строите магазин, склад или жилой комплекс, то альтернатив нет — только организация способна и физически, и законно возвести коммерческий объект. Но если вы физическое лицо и захотели отремонтировать/построить своё жильё, то выбирать в подрядчики компанию — так себе решение.

Потому что компания по определению подразумевает, что в ней работает не один человек. В штате у неё, помимо директора, состоят бухгалтер, главный инженер, рабочие, водитель. Она арендует офис, несёт прочие косвенные расходы, которые ежемесячно надо оплачивать.

По незнанию можно решить, что если ресурсов больше, то и возможности выше. Но штукатурить стены или класть кладку вам всё равно будет условный «Вася».

Любой строитель, как только осознаёт себя хорошим специалистом, собирает комплект инструмента, уходит в свободное плавание и, выбрав специализацию, набив руку, наработав репутацию и клиентскую базу, кладёт плитку или крутит трубы уже самостоятельно. «На дядю» остаются работать в лучшем случае крепкие середняки.

В теории над ними должен стоять человек, должность которого так и называется — «мастер». Предполагается, что его знания, квалификация, а также умение работать с людьми будут стимулировать и направлять рабочих. На практике я не встречал ни одного мало-мальски грамотного мастера. Потому что настолько грамотный специалист без труда найдёт себе оплачиваемое занятие где-нибудь подальше от пыльных объектов и дурно пахнущих штукатуров. В том же фрилансе, например. Поэтому роль мастера на объекте сводится к простому менеджменту: привезти, проконтролировать, выдать, забрать, назначить.

Ну и налоги. Помимо своих 6–20% подоходного, предприятие платит налоги за рабочего. И нет, это не только 13+1. ФСЗН у нас — 35%. И вам, как заказчику, совсем не важно, что по бухгалтерии эти цифры проводятся раздельно. Они в любом случае будут зашиты в смету.

Вот и получается, что вы за штукатурку квартиры заплатили условные $1000, а тот самый штукатур «Вася» получил $300. И не потому что его кто-то обманул. Просто надо заплатить всем зарплату и все налоги. А Вася знает, что рыночная цена его работы на халтуре — пусть и не $1000, но смелые $600. Поэтому особо стараться за три сотни ему нет никакого интереса.

В итоге у вас ожидания на тысячу, а результат — на триста. Но чтобы получить результат в два раза лучше, фирме придётся заплатить в три раза больше.

Так что же делать, спросит обыватель? А ничего. До тех пор, пока у нас не будет вменяемого жилищного кредитования, работать друг с другом неинтересно ни компаниям, ни «физикам».

Нанимайте прораба. Они, кстати, сегодня часто сами себя для солидности позиционируют как компанию. Врут, конечно. Но о них — как-нибудь в другой раз.

Лампа Лосева. Или история отечественного евроремонта

Часть 3.

10‑е. Ютуб.

Вначале на стройке всё стало плохо в США, потом по цепочке перекинулось на всё во всём мире. Денег и работы у всех стало меньше. А значит, за заказы пришлось бороться. Конкурировать. Пришлось думать и искать.

Интернет в те годы всё прочнее входил во все сферы жизни людей, и стройка — не исключение. Вначале были форумы — интернет-площадки, где происходили обсуждения различных проблем, мнений и явлений. Степень адекватности дискуссий в них сильно варьировалась от площадки к площадке. Были хорошие сайты с качественной модерацией, типа легендарного «Форумхауса». Но в большей части это были откровенные помойки, где главным было затроллить оппонента, а не добиться истины.

И тем не менее, форумы сделали и немало добра. Ведь впервые появилось место, где своим мнением делились одновременно исполнители, заказчики, проектировщики, дизайнеры, архитекторы, производители и технологи. В спорах было сломано немало копий, но адекватное меньшинство смогло для себя почерпнуть немало нового и полезного. Услышать мнение противоположной стороны, проанализировать, изменить и скорректировать мнение собственное, подходы к работе. Именно благодаря форумам в сети открыто появились уже почти годные, написанные тогда новые нормативы, доселе по непонятной причине недоступные рядовому гражданину.

Хотя и зла они принесли не меньше, если не больше. Ведь откровенной ереси по типу «школы ремонта» с их страниц лилось кратно больше, чем полезной информации.

Помимо форумов появились блоги про ремонт, отделку, дизайн, строительство. И слава Великому Архитектору, не только отечественные. Умеющие читать по-заграничному смогли воочию, никуда не выезжая, увидеть, что евроремонт в Европах так не называется, что дизайн может быть минималистичным, что… да много чего. В интернете появились сайты производителей, куда в открытый доступ выкладывались техкарты, подробное описание продуктов, где и как их применять.

Вообще в те годы производители стали намного ближе в первую очередь к исполнителям. Намучившись с тем, что их материалы используются как угодно, но только не по прямому назначению, они пошли образовывать рабочий класс, вчерашних шабашников, ещё больше внося вклад в формирование явления «мастер».

Но если специалистам свалившееся на голову бездна информации хоть и не сразу, но пошла на пользу — возросшая конкуренция заставила меняться, — то на неподготовленный мозг заказчика обилие неструктурированных специфических знаний сработало в целом хуже. Окончательно запутывая пытающегося предотвратить обман себя человека, не владеющего контекстом. А информации становилось больше, и она становилась всё сложней.

Окончательно подвёл черту под докризисными временами Ютуб. Не предмет статьи разбирать, почему все массово бросились снимать видео и выкладывать их на самый распространённый видеохостинг, но все стали массово это делать.

Большая часть видео на тему и тогда, и сейчас представляли из себя плохо снятые ролики с разной степенью информативности и наличием «воды». На тему: «смотрите, как умею». Но, как и на любой свалке, в обилии мусора была и масса интересной и полезной информации. Повторилась ситуация с зарубежным контентом. Вскрылось, что «в Англии ружья кирпичём не чистят». В западном сегменте уже появились профессиональные блогеры, снимающие качественный контент на строительную тему. Поэтому незамедлительно появились такие и у нас. Сперва понемногу, потом больше и больше они задавали тренд, создавая образ идеального профессионала, оснащённого по последнему слову техники, владеющего технологиями от и до. И хотя картинка часто отличалась от реальности, а то, что они вещали с экранов, по-прежнему изобиловало технической ересью, они навсегда изменили стройку. Потому что появился недостижимый идеал, к которому стремились и мастера, и заказчики. Вскоре на ютуб пришли инженеры, архитекторы, технологи. В видеоформате стало достаточно легко освоить фактически любую специальность и постичь азы технологии, особенно тем, кто умел критически оценивать информацию и отсеивать откровенный шлак. Простой обыватель мог теперь сам наглядно увидеть, каким может быть современный интерьер и как он должен исполняться.

Неожиданным следствием всеобщей информированности явилась всё большая тяга грамотных специалистов искать реально действующие нормативы типа СНиПов и т. д., которые год от года становились всё актуальней и доступней. Вконец устав выслушивать от заказчиков рассказы о том, что они видели на ютубе у «правильных» блогеров.

Реальная жизнь тоже не стояла на месте. Десятые вновь «порадовали» чередой валютных кризисов со скачками цен на материалы, инструмент, доступность кредитов. Особенно тяжёлыми стала их середина, после известных событий. Но к этому времени уже сформировавшаяся рыночная экономика проявила чудеса адаптивности к новым условиям, тем более научились приспосабливаться и держать нос по ветру сами люди, заначивая на чёрный день доллары и вкладывая их в то, что всегда дорожает — в бетон. Т. е. несмотря на все перипетии, с рывками и падениями, объёмы жилого строительства всё равно росли.

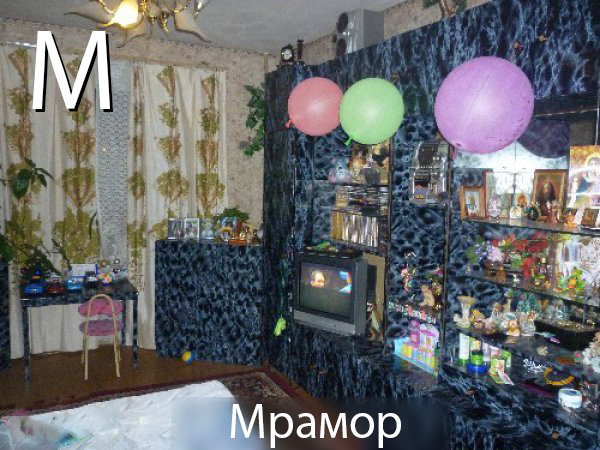

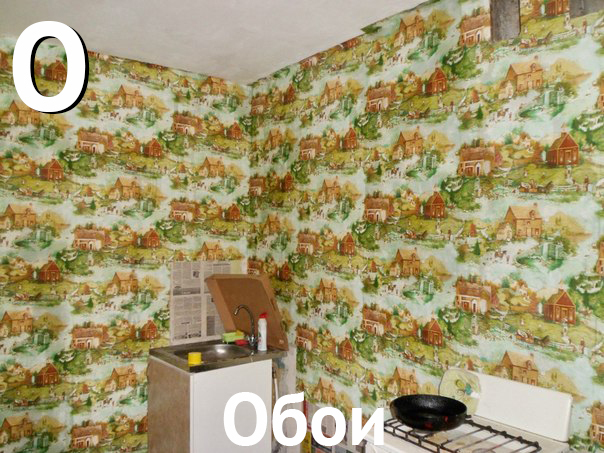

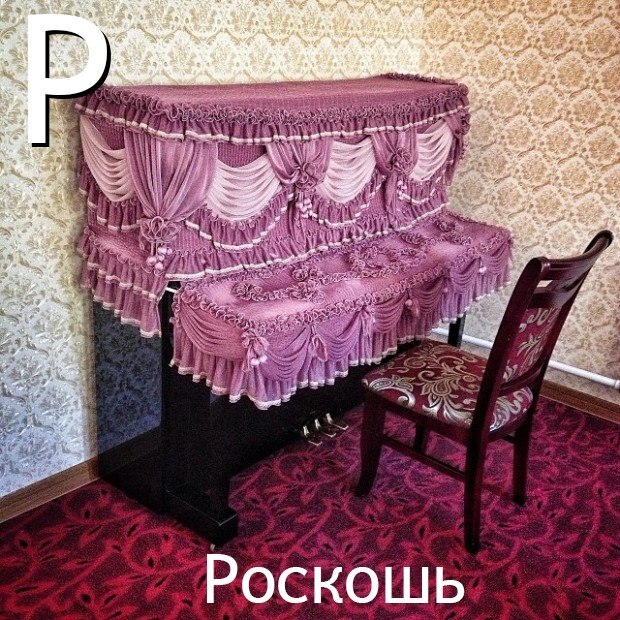

Термин «евроремонт» окончательно уходит из обихода, сменяясь на простой ремонт и отделку. Бабушкины ремонты, простояв по тридцать–сорок лет, умирают от старости. Обилие и доступность всевозможных материалов позволяют привести в порядок своё жильё в принципе всем. Меняются мода и тренды. Безумные конструкции из гипсокартона всё больше становятся моветоном. Натяжные потолки перестают быть атрибутом статусного жилища, а наконец начинают занимать свою истинную нишу. От лепнины, мрамора и позолоты пришли к экологичности, натуральности, «индивидуальности».

Их диктовали веяния, дующие с запада, вдохновения откуда черпали дизайнеры. Особая, вызывающая боль прослойка участников строительного рынка. В десятые, часто благодаря именно ютубу и всевозможным курсам, часто онлайн, людей, освоивших 3–5 программ для составления красивых рендеров, стало в несколько раз больше, чем тех, кто умел хотя бы приблизительно воплотить на объекте то, что они рисовали в архикаде или ревите. Не беря во внимание часто достаточно спорные с художественно-архитектурной точки зрения решения по оформлению и объёмно-планировочным решениям идеи, качество проработки их, с позволения сказать, проектов мягко говоря оставляло желать лучшего. Да и чего хотеть от «девочки-дизайнера», не имеющей совершенно никакого технического образования, не знающей и не понимающей, что такое сопряжение разных материалов между собой, прорисовка и спецификация узлов, не говоря уже про хоть какое-то понимание правил прокладки инженерных систем? И вообще, как должен выглядеть настоящий проект, по которому будет реализовываться твой набор картинок.

Сперва приходили в ступор рабочие, не представляющие, как это собрать на объекте, потом заказчики от того, что получилось в итоге и сколько за это пришлось вывалить денег.

Но нет, ситуация, конечно же, исправлялась. Опыт дизайнеров рос, появлялись годные дизайнерские и архитектурные бюро, умеющие не только в рисование, но и в эргономику, инсоляцию, в рабочие чертежи и подбор материала. И просто умеющие разговаривать с исполнителями. Стройка становилась аккуратней, чище, технологичней, обретая сегодняшние черты.

---

20‑е. Сегодня.

В 20‑е годы XXI века отечественная стройка вошла, окончательно забыв термин «евроремонт». И не только потому, что мы наконец осознали себя не придатком и даже не полноценной частью Европы. Мы почувствовали себя выше. И я постараюсь сейчас объяснить почему.

Во‑первых. Материалы. Нет, у нас не появилось материалов больше или лучше. Надо признать, что очень многие позиции красок, облицовок, конструкций сюда не возятся и не производятся из-за рыночной нецелесообразности — для местного потребителя это дорого. Квадратный метр фасадной облицовки за €400, ну коммон. Но то, что есть, имеет такую широчайшую номенклатуру, что говорить о недостатке чего-либо язык не повернётся. И, хотя, конечно же, ещё очень многое, особенно из чистовых и финишных материалов, привозится из-за рубежа, большинство строительных материалов производится уже давно тут. Времена, когда новый состав появлялся, а работать с ним никто не умел, тоже давно канули в лету. Производители проделали огромную работу по взаимодействию с исполнителями: на семинарах, мастер-классах, выпуская и распространяя на свои материалы техническую и наглядную литературу, выкладывая учебные ролики в ютуб. Образовывая и мотивируя мастеров и дизайнеров. Проще говоря: строить сегодня есть из чего.

И есть чем. Нет, от цивилизованного мира мы отстали в плане инструмента и оборудования навсегда. Но никогда в отечественной истории у нас не было такого изобилия и доступности в техническом оснащении. И если в нулевых наличие перфоратора уже существенно выделяло спеца на фоне остальных, то сегодня общий инструмент хорошего мастера по совокупности стоимости может превышать стоимость ремонта какой-нибудь «двушки». Широта и разнообразие инструмента, появление большого количества уникального оборудования, позволяющего выполнять специализированные задачи, механизировать многие процессы, — это позволило заметно упростить многие строительно-отделочные процессы, повысить точность работ, сократить время производства. Росла и доступность инструмента. Монополия «Макиты» и «Боша» окончательно закончилась. «Хилти», «Милка», «Девальт», «Стармикс» и «Фестул» всё больше и больше покоряли сердца наших строителей. Наличие линейки одного цвета на одной аккумуляторной базе стало признаком хорошего тона и предметом гордости. Помимо топовых брендов сильно выросло разнообразие более бюджетных марок, позволяя даже начинающему спецу оснастить себя на приемлемом уровне за относительно доступные деньги.

Поэтому если в плане материалов и инструмента мы хоть и не обогнали Европу, то существенно к ней приблизились, то следующие два фактора оставили «проклятых буржуев» позади, ну или мы сами заняли не очень хорошую позицию перед ними. Тут как посмотреть.

Первый фактор — это руки. Советский шабашник от своего маргинального образа, устоявшегося за десятилетия, в поисках заработка, ища себе место под солнцем, приспосабливаясь, зачастую открыто терпя унижения от клиентов, видоизменялся под воздействием ютубов, фальшивых страниц в инстаграме, потоком самой разной и противоречивой информации до совершенно иной крайности. Мутировав в упакованного всевозможным инструментом, уверенного в себе и своей квалификации мастера. Но все эти на первый взгляд позитивные изменения на самом деле породили монстра.

Ещё 15 лет назад слово «технология» в профессиональной среде было почти ругательным. Персонажа, стремящегося к неукоснительному соблюдению технологии, скорее всего, подняли бы на смех. Технологи и проектанты считались оторванными от земли буквоедами, а требования производителя воспринимались как условия для увеличения продаж. Строитель должен был полагаться на свои знания, умения и опыт свой и старших товарищей. Но уже в десятых ситуация развернулась на 180 градусов. Набив шишки, посетив семинары и насмотревшись ютуба, стройбаны стали гордо именовать себя мастерами, а слово «технология» стало произноситься теперь с придыханием и быть тождественным ещё одному недостижимому святому Граалю — качеству. Это очень сильно изменило положение дел на стройплощадке. Качество строительно-отделочных работ действительно заметно пошло вверх. Не везде и не сразу, но пошло. Однако осознавший себя личностью мастер, из-под шпателя и болгарки которого выходили идеально ровные стены и не менее идеальные запилы плитки под 45°, возгордился. По достоинству оценил стоимость своих работ, поднял уровень мастерства до невероятного уровня и… этим зашёл в тупик. В тупик потому, что, во‑первых, есть определённый уровень индивидуального мастерства, выход за который требует увеличения трудозатрат на порядки, а отдачи даёт крохи. Есть элементарный человеческий предел. > Лампа Лосева: Во‑вторых, и это не всегда очевидно, с фантазией у мастера стало хуже. Чёткое и последовательное следование технологии гарантирует высокий уровень качества, заложенный этой технологией, но ставит исполнителя в жёсткие рамки. В итоге любая нестандартная ситуация на объекте, выходящая за рамки следования по книге, ставит сегодняшнего мастера в тупик, и он предпочитает сменить объект, нежели решать нестандартную задачу. Поэтому самый мастерский мастер с топовыми расценками — это тот, кто умеет в идеально на идеальном, а старый фонд реконструируют за гроши те, кто сильно поскромнее. Но это ещё полбеды: мастера усугубили проблему, которая их породила.

Заказчики. Испорченные квартирным вопросом, измученные недостатком заёмных кредитных денег, косячными строителями, но мечтающие о своём идеальном уголке люди неустанно боролись за свои квадратные метры. Отжив полжизни в «бабушкином ремонте», наслушавшись от родителей и друзей, что на стройке всё надо контролировать, иначе обманут и украдут, насмотревшись ютубовских мастеров и насладившись картинками из инсты и пинтереста, новое поколение заказчиков хотело обустроить своё жильё не как у родителей с совковым мышлением, а как на картинках, отображающих их мечту, чтобы самим постить и показывать друзьям. И чтобы работы шли и выглядели так, как это показано у известных топовых блогеров, где в инстаграме всё вылизано. Отсюда и требования: что если плитка в ванной, то крупноформат, с идеальными швами и запилами, а если покраска, то обязательно с эффектом скорлупы и приёмом под «лося».

«Лось» на профессиональном жаргоне — это специальная проявочная лампа скользящего света «Lossew Lamp». Прибор, который особым образом освещает поверхность, не просто проявляя, а визуально увеличивая даже самые мелкие неровности и огрехи, которые невозможно увидеть при любом другом освещении. Таким образом, «лось» — это буквально увеличительное стекло, которое буквально дефектует поверхность, позволяя маляру убрать все видимые при любом другом освещении дефекты. При любом другом, но не при «лоссе», который «задефектует» даже мебельный фасад. Если ещё проще: то, что плохо в лампе Лосева, — отличное при любом другом освещении, а удовлетворительное — это идеально соответственно.

Приём работы «под лося» — это буквально приём работы под увеличительное стекло для поиска дефектов, которые никогда больше, нет, НИКОГДА БОЛЬШЕ принимающая сторона не увидит. Но, как сказано в первых строках этой работы, — человек существо иррациональное. «Стены должны быть ровные» — аргумент, не принимающий возражений и не отвечающий на вопрос «насколько ровные?».

И что самое абсурдное: многие маляры и по собственной инициативе, и по требованию заказчиков выводят настолько это можно в «идеал под лося», поднимая планку и качества, и стоимости работ на совсем неприличные уровни. Но парадокс, что даже цена квадратного метра, с материалом приближающаяся к цене грамма золота, не является стопом. И завозятся на объект рулоны стеклохолста, вёдра разными составами шпаклёвки, и покупаются всё новые ещё более точные инструменты и механизмы. И где-то там, в подземных лабораториях, сумрачные учёные изобретают новый прибор, который затмит свет от лампы лосева и покажет неровности на молекулярном уровне. И поднимется цена работ ещё больше, и увеличатся сроки втрое. И нет выхода из этого колеса сансары, как нет предела человеческой глупости.

Глупости, потому что глупо тратить на отделку «двушки» в новом панельном доме без мебели и техники сумму, эквивалентную её стоимости. Но это так.

Вот так заказчики, подстёгивая мастеров, а те в свою очередь хвастаясь заказчикам, завели друг друга в тупик. Вернее, в замкнутый круг поиска недостижимого идеала. Одни платят за качество, которое в реальности никогда не смогут по-настоящему увидеть и оценить; другие дошли до того предела производительности труда, при котором сколь-нибудь соответствующее затратам повышение качества неосуществимо. Конечно, нельзя так говорить поголовно про всех, и адекватных людей, вменяемо смотрящих на вещи, в целом всё равно больше. Но тенденция, тренд стремится именно в эту сторону — рост «качества» в ущерб объёму, скорости, цене, доступности вконце концов. Думаю, излишне пояснять, почему это тупиковый путь, и будущее совсем за другим. А какое оно, это будущее? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно опять заглянуть в прошлое, но уже не в своё, а в прошлое и настоящее тех, от кого пришёл евроремонт.

--

А как у них?

На родине «евроремонта», в этих самых Европах, как ни странно, по стройкам не бегают пони и радугу на стены не излучают. Но им отчасти повезло. У них не было периода, когда ничего нет, а потом всё резко появилось, когда из грязи в князи. Развитие их строительно-отделочной сферы шло равномерно и без наших чудовищных перекосов. К тому же под архитектором и дизайнером мы с ними понимаем чуть-чуть совсем разных людей. Именно дизайнер (читай — конструктор) у них отвечает за весь конструктив, а всю художественную часть рисует архитектор. Только последний — это человек с лицензией, которую без специализированного образования не получить. Архитектор своей печатью отвечает за выданную и оформленную идею, которую он должен уметь донести и до заказчика, и до подрядчика.

Капитализм подразумевает накопление капитала, и нет в материальном мире ценнее актива, чем недвижимость. Поэтому в жилищном строительстве крутятся деньги, очень большие деньги. И инвестор очень заинтересован в том, чтобы вложенные им в дом суммы не развалились на будущий год. Поэтому банки, выдавая заёмщикам ипотеку, тщательно следят за качеством возводимого сооружения. Поэтому там уже давным-давно всё зарегулировано и занормированно от котлована до занавесок. За каждым подсобником ходит независимый инспектор и принимает под подпись каждый его чих. В то же время налогообложение в 146% и почасовая оплата подразумевают под собой сказочные цены на рабочую силу. Поэтому европейцы тщательно следят за соблюдением технологии, норм, экологии, но откровенно закрывают глаза на то, что у нас называют качеством. Плитка не отваливается, на глаз ровная — ну и что тебе ещё надо? Если ты просыпаешься утром, выпиваешь кофе и с правилом идёшь смотреть идеально ли ровные у тебя стены, — то тебе не к штукатурам, тебе к врачам. Добавьте сюда ещё чудовищно огромное наличие старого фонда, на котором висит табличка «памятник архитектуры», для ремонта которого нужно собрать ещё больше документов, чем для справки из нашего ЖЭСа. То мы получим картину, которая не сильно понравится тем, кто у нас любит кивать на то, что «заграницей, дескать, умеют, а у нас одни безрукие».

Ну и самое главное. На Западе уже давно выросло поколение, которое не знает, что такое «квартирный вопрос». Они уже выросли в комфортабельном жилье, на одну семью со всеми удобствами, даже если это гетто на окраине Антверпена. Поэтому жилище рассматривают сугубо утилитарно, как место для проживания. Которое да, должно быть уютным, комфортным, но это же просто стены: сегодня в одном районе, завтра в другом, а послезавтра на другом конце земли. Зачем заморачиваться?

Вот к этому, к утилитарному, если хотите, к вульгарному отношению к своим квадратам, оплаченными кредитными деньгами, построенными застройщиком, — отношению мы и придём через энное количество лет. Разумеется, если на нашу несчастную землю опять не свалится новый социально-политический эксперимент. У нас же свой, особый путь… или нет?

Лампа Лосева. Или история отечественного евроремонта

Часть 2.

Лихие 90-е.

С конца восьмидесятых железный занавес, прочно охранявший простоватых и доверчивых жителей Союза от тлетворного влияния капиталистического Запада, стал давать течь. Наши граждане через продукты американского и мексиканского кинематографа получили возможность увидеть условия, в которых живут "там". А там, как оказалось, в квартирах живут или совсем бедные, или совсем богатые. А основная масса населения обитает в пригородах, в частных домах с гаражом и мансардой. С обилием полезных и красивых бытовых мелочей и техники, этот быт упрощающих. И когда в 91 году этот самый занавес окончательно рухнул, то открыл врата преисподней, откуда на неокрепшие умы и финансы несчастных бывших жителей самой социалистической в мире страны сплошным потоком хлынули все блага цивилизованного капитализма. И, почувствовав пьянящий воздух свободы и рыночных возможностей, стройка в теперь уже бывшем СССР зажила новой жизнью.

Во-первых, по каким-то до сих пор до конца непонятным причинам, в находящемся при смерти Союзе разрешили местным властям раздавать земли нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам под частную застройку. А местным КСМам отпускать им же свою продукцию. Надо ли говорить, что такая уступка была оценена по достоинству. Да так, что некоторые особо "нуждающиеся" ухватили по 2-3 участка. Спрос на шабашников и их услуги взлетел в небо.

Во-вторых. Как нельзя допускать к большим деньгам тех, у кого их никогда не было, так и вчерашним обитателям "хрущёвок" нельзя было давать простор для строительства. Потому что на месте бывших колхозных полей стали расти замки. Иногда люди буквально строили "шедевры архитектуры" с башенками, пилястрами и колоннами, разумеется, на своё подобие вкуса. Но чаще под влиянием навеянного голливудским кинематографом образа "прекрасного далёка" в авторской интерпретации.

Внезапно открылось, что чем сложнее архитектура, тем дороже отделка. Наложилось и то, что СССР умирал в условиях острого дефицита всего. Но вот когда он рухнул, выплыл и третий фактор стройки 90-х. Как из рога изобилия на рынок, откуда ни возьмись, через открывшуюся границу, всё увеличивающимся потоком пошли заграничные обои, плитка, сантехника, краски и так далее. Поставлялось это всё сюда, в массе своей, не как сейчас, через сложно построенную сетку официальных представителей, сопровождающих свою продукцию от начала до конца, консультируя, борясь с браком, контрафактом и предупреждая неправильное использование. Нет. Возилось оно барыгами, единственной целью которых, как и положено барыгам, была сиюминутная прибыль. А значит, на то, что с проданным товаром будет потом, и с тем, кто его купил, им было совершенно всё равно. Тем более что часто под видом "фирмы" и дорогого заграничного модного товара тут продавалась откровенная дешёвка. Но смотрелось это более премиально, нежели советские аналоги, хотя аналогов чаще не было и близко. Не видевшие ничего подобного ранее жители новообразованного СНГ хватали всё, на что хватало денег. Вот только материалы новые появились, а технологии их применения — нет. Конечно, кое-какая официальная информация, рекомендации и прочие техкарты вместе с товаром сюда приходили. Но доступа к ней можно сказать, что не было. Опять же, вся нормативная советская база была рассчитана и ориентирована на продукцию отечественного производителя, под устоявшиеся советские традиции домостроения. Где не было виниловых обоев, пластиковых окон и водоэмульсионной краски.

Всё это великолепие накладывалось на руки, хотя скорее на головы и сознание отечественных строителей. Для которых работы на родных предприятиях не стало. Потому что республикам бывшего Союза, столкнувшимся с рухнувшей экономикой, разорванными экономическими связями, находящимися на грани, а иногда уже прямо рухнувшими в пропасть гражданских войн, было совсем не до вкладывания средств в капитальное строительство и инфраструктуру. Поэтому те, кто и остался в профессии, поголовно шли шабашить. Счастливчикам удавалось уехать на заработки в Европу, тем, кому повезло меньше, ехали на стройки в Москву и Питер. Остальные искали халтуры на Родине.

Надо ещё пару слов сказать о том, кто вообще шёл в строители ещё со времён позднего СССР. А шли туда, мягко говоря, не лучшие умы Отечества. Оно и понятно — работа грязная, тяжёлая, для здоровья не полезная. Зимой так совсем нездорово. Платят, может, и неплохо, но альтернатив больше — на заводе у станка, например. Вот и шли в строительные ПТУ, в которые часто принимали без экзаменов, те, у кого с учёбой в школе не заладилось, и устроиться им в жизни, кроме как на стройке, шансов было мало. И, несмотря на великолепную методическую базу, отличные учебные пособия и программу, сносных преподавателей и наставников, выходили из этих учреждений образования не самые великолепные специалисты. Просто потому, что учиться не хотели. Учились они уже на практике, на объектах. А в массовом советском строительстве, как уже обозначалось выше, важен был объём, а не качество. В отделке — точно. И в общем культура производства на стройке в СССР хромала. Наложите на это ещё и тотальное пьянство прямо на рабочем месте, распространённое тогда повсеместно. И получите типичного, стереотипного строителя тех лет. Грязного, вороватого, неаккуратного, с перегаром и говорящего сплошным матом. Конечно, так нельзя сказать про всех поголовно, но общая масса в профессии была сильно маргинализирована. В те годы в профессиональной среде слово "технология" считалось ругательным. Буквально.

С другой стороны были заказчики. Изо всех щелей повылазили те, кого принято называть нуворишами — новые богатые. Вчерашние работники торговли, инженеры с зарплатой в 120 рублей, милиционеры, сотрудники НИИ, слесари, прорабы, те же стройбатовцы подались в челноки, открывали ларьки и палатки, мутили бизнес, а часто и вовсе подавались в откровенный криминал. Быть показательно богатым стало очень модно. И вот вчерашняя голытьба, которую фортуна по ошибке забросила на вершину жизни, почувствовала себя хозяйкой. Надо ли говорить про отношения между хозяином и строителем тогда? Оба друг друга презирали.

Особый способ мышления новоявленных бизнесменов, привыкших добиваться своего во что бы то ни стало — напором, деньгами, хитростью, — переносился и в их подходе при строительстве: "Нет для меня ничего невозможного, как хочу, так и будет". Отсюда и дикие, и завышенные требования к качеству, наплевательское отношение ко всем архитектурным и градостроительным нормам, к законам физики. Например, частой историей был снос несущих стен в квартирах для расширения пространства или объединения квартир, с соответствующими последствиями.

Большинству же простых граждан в те годы банальный ремонт, не говоря уже о строительстве, было просто не потянуть. Когда месяцами не платят зарплату, а если и платят, то её с трудом хватает протянуть до следующей. Когда, выходя на улицу, не уверен, вернёшься ли живым — за кошелёк могут прирезать в собственном подъезде. Когда банально нет уверенности в завтрашнем дне, а горизонт планирования сужается до рамок: "Дожить до вечера/до утра". Тогда совершенно не до обновления интерьера.

Но именно тогда же рождается и термин "евроремонт" — любой ремонт с применением "европейских" материалов. Заграничных, значит красивых, дорогих, как в Европе. И без разницы, что уже тогда почти всё делалось в Китае, хоть и ввозилось из Европы. Евроремонт — признак статуса. Поэтому кто мог, когда получалось, обязательно себе делал евроремонт, потому что любое применение "евро"-материалов в ремонте приравнивало его к "евро". Даже обшитый так называемой евровагонкой потолок на даче, с поставленными "евро"-дверями из МДФ и "евро"-розетками с "евро"-выключателями — это был уже евроремонт. Таким образом, он противопоставлялся "убогому" советскому, с побелкой и обоями, к "дорогому европейскому" с пластиковой вагонкой и теми же обоями, но с блёсточками. Причём будь то ремонт с потолком "армстронг" и штукатуркой "короед" в отделении банка, или же мрамор и лепнина в квартире коммерсанта, или сайдинг и водоэмульсионная краска в жилище простого работяги — это всё был евроремонт. Всё, что тогда было отличным от советского, получало заветную приставку "евро": евроокно, "евро"-подоконник, европаркет, евродвери. А всё, что "евро", — это уже было модно. А значит, несмотря на все сложности, все перипетии и беды и несчастья того периода, люди худо-бедно приобщались к моде. Потому что во все времена человек стремился к прекрасному.

Итак. 90-е годы — это годы слома. Отречения от старого и, как всегда бывает в любой кризис, зачатия нового. Ведь, несмотря на весь тот ужас, который творился и в стране, и в стройке, было много и положительных аспектов.

Во-первых, появился альтернативный государству и заказчик, и подрядчик, и производитель материалов. Фактически с нуля стало развиваться частное домостроение. Появились импортные и, худо-бедно, под это дело стали производить новые отечественные материалы: краску, облицовочный кирпич. Больше работы стало для кустарей-одиночек, типа кузнецов, творящих кованые ограды, и других декораторов. Рядовые рабочие, даже в условиях отсутствия официальной работы по профессии, имели возможность подзаработать на так называемых "шабашках" и "халтурах". Очень многие так вообще в те годы ушли с предприятий и стали работать только на себя, зарабатывая хорошие по тем временам деньги.

Во-вторых. Из забвения стали выходить архитекторы. Новые отечественные богачи, меряясь достатком, наперегонки заказывали себе дорогие замки, классические интерьеры и прочий "цыганский" ремонт. Тогда это ещё не считалось безвкусицей. В результате у архитектуры появился шанс на возрождение.

Ну и в-третьих. Это было хорошее время, чтобы понять, как не надо. Как не надо жить, как не надо себя вести, как не надо строить. Уже следующее десятилетие наглядно покажет, что главное наследие 90-х — в том, чтобы не повторить их.

Сытые нулевые

Время, однако, всё ставило на свои места. Ушли откровенные авантюристы, гоняющиеся за быстрой и сиюминутной наживой. Кто в тюрьму, кто на кладбище, кто во власть. Ушли возможности быстрых и относительно лёгких денег. Вместе с тем государственная власть крепчала, набирала силу и всё больше давала всем понять, кто тут хозяин и кто устанавливает правила игры. Правила на самом деле стали появляться. Наконец-то на свет рождались новые ГОСТы, СНиПы, в которых появились новые материалы, описаны требования к ним, технологии их применения, сертификация и всё то, что должно быть в нормальном законодательстве любого нормального государства. После череды экономических кризисов, дефолтов и девальвации стабилизировалась экономика, финансовая система, появилась вменяемая кредитная политика. То есть условия для нормального функционирования строительной индустрии в реалиях рынка были созданы.

И сфера заработала с новой силой и по-новому. Ведь строительство в любой стране мира — это основа всего. Инвестиции в основной капитал — это фундамент экономики. Это тянет за собой все отрасли промышленности: тяжёлую, лёгкую, химическую, это рождает новые деньги. Отсюда неудивительно, что в начале нулевых в России и Беларуси начался так называемый "строительный бум". В городах, ещё по советским генпланам, стали расти новые-старые микрорайоны. Но по новым стандартам. Квартиры стали строить более просторные, фасады — более нарядные, инфраструктура и инженерные сети — современнее.

В Беларуси большая часть жилья возводилась с господдержкой, то есть стоящим на очереди в улучшении жилищных условий выдавалось право на получение строящегося за государственный счёт жилья и выплатой кредита, выданного на льготных условиях, по процентной ставке ниже рыночной. То есть живёшь со своей семьёй в общаге или с тёщей, и квадратов на одного человека меньше, чем положено по ГОСТу? Вот тебе квартира вон в том строящемся доме. Плати первый взнос, а остальное — по льготной ставке в течение 20 лет. Не нравится эта квартира — покупай лучшую, но уже на общих условиях. В России во всю стала развиваться ипотека. Разумеется, хоть и ограниченно, но с наличием льготных программ для военных, многодетных и других особых категорий граждан. Во всю росло долевое строительство.

Прилив государственных и частных денег всколыхнул спящую индустрию. С новой силой заработали цементные заводы, бетонные узлы, открылись сотни частных предприятий, производящих двери, окна, кровельные покрытия, с отечественным и зарубежным капиталом. Наконец, на рынок пришли большие, официальные представители зарубежных компаний, продвигающих современные материалы, предоставляющих всю необходимую техническую документацию, обучающие местных спецов работать с ними. А главное, с каждым годом всё больше открывалось производств непосредственно на местах. Шпаклёвки и краски больше не нужно было возить из Польши — они производились тут. Быть может, не столь отличного качества, но вполне приемлемого, и самое важное — доступные широкому потребителю. А у широкого потребителя, внезапно, появились деньги. Родные предприятия стали вовремя и более-менее достойно платить. А если нет, то появились новые рабочие места, где всегда были нужны рабочие руки. Люди перестали жить от зарплаты до зарплаты. Банки стали выдавать вполне посильные обывателю потребительские кредиты, на которые можно было купить не только холодильник/телевизор/диван, но и сделать нормальный евроремонт взамен бабушкиного времён развитого социализма. Кстати, термин "евроремонт" всё больше уходит из обихода, ремонт становится просто ремонтом, обретая и обрастая своим отдельным ореолом и магией. Дабы удешевить и упростить строительство и последующую сдачу, многоквартирные дома стали возводить без финишной, а нередко и вовсе без отделки, с минимальными коммуникациями. Необходимый минимум электроточек, штукатурка, стяжка, пластиковые окна со стеклопакетами во благо энергосбережения, штукатурка, стяжка. Всё. Остальное — сам. Никто не жаловался, потому что все понимали, что "ремонт" от застройщика вряд ли порадует изысканностью и качеством. Проще, а скорее и дешевле, будет самим найти и нанять электриков, штукатуров, маляров и других квалифицированных специалистов. То, что современный евроремонт — штука слишком сложная, чтобы делать её самостоятельно, к тому времени было уже почти всем понятно.

Никуда не ушло и частное домостроение. Государство справедливо решило подключить в дело решения своих жилищных проблем непосредственно тех, кто эти проблемы имеет. И продолжило нарезать участки пригородов под частные сектора. Иногда даже позаботившись о том, чтобы своевременно подвести туда коммуникации в виде газа, центрального водопровода и канализации. Чаще, правда, ограничиваясь одним лишь электричеством и обозначив грейдером будущие улицы. Наученные горьким опытом своих предшественников, новые жители пригородов не стали строить многоэтажные пирамиды, и хотя склонность к гигантомании ещё прослеживалась, здравый смысл возобладал. Новая застройка всё больше соответствовала определяемому ей термину "коттеджной": 1-1,5 этажа (мансарда), 100-150 квадратов по площади. Такой и отделывать проще, отапливать — меньше, жить — уютнее. К тому же, к сожалению, ещё совсем не до большинства, но уже до многих наконец дошло, что в современных реалиях отделка дома дороже возведения стен. И даже крыши.

И тут отделочники по-настоящему расправили крылья. Те, кто в былые годы часто и за строителей не считался, стали востребованы как никогда. Освоив штукатурку по маякам, шпаклёвку "под обои" и "под покраску", научившись класть плитку на клей, а не на цементный раствор, отделочники пошли в люди. Вменяемых источников получения информации, способных широко охватить строительную братию, было исчезающе мало. Выходившие из-под пера нормотворчества регламентирующие документы по неясным причинам не тиражировали в широкие массы, а по старинке спускались сверху до предприятий и ведомств, которые уже самостоятельно и обучали свой персонал. Так что учились как раньше: от мастера к мастеру или на своих ошибках, чаще — и так и так. Но учились. Многое принесли, возвращаясь с заработков, гастарбайтеры, приобретавшие на стройках Европы бесценный опыт. Пока не получая популярности и распространения, но зарождались учебные практики от представителей производителей материалов. В конце концов, методом мучительных проб и дорогостоящих ошибок рождались настоящие мастера своего дела.

Появился инструмент. Уже достаточно широко. Перфоратор, болгарка и шуруповёрт становились базовым набором электроинструмента любого мастера. Помимо них в свободной продаже появилось огромное количество ручного инструмента и всевозможной оснастки, о чём и в СССР, и в 90-е могли только мечтать. Да, часто это было ещё достаточно дорого, сходу себе позволить купить синий "Бош" или "Макиту" далеко не всякий мог. Но заработки росли.

Кстати, о деньгах. На Западе совершенно верно принято оценивать работу в количестве затраченного на неё времени. Чем она сложнее и чем большей квалификации требует, тем дороже стоит один час её исполнения профессионалом. Но поскольку у нас нахождение на рабочем месте совсем не означает осуществление трудовой деятельности, а стоять и контролировать прокрастинацию работяги совсем ни у кого желания и времени нет, с советского периода установилась традиция оплаты за единицу объёма: квадратный/кубический/погонный метр, электро-/сантехточки и т. д. Чем больше и быстрее сделал, тем больше и быстрее получил. Чем сложнее работа, тем выше расценка. И хотя методика порочна в своём замысле, подразумевая стимулирование не качества, но количества, она прижилась настолько прочно и укрепилась в сознании людей, что любые другие методы расчёта стоимости работ не находят поддержки и по сей день. Породила эта методика и ещё одну особенность местного рынка, особенно белорусского. Оценку и расчёт в долларах США. Ещё в 90-е, когда курс отечественной валюты пробивал новое дно быстрее, чем банковские работники успевали менять цифры на табло обменников, повсеместные расчёты за сколь-нибудь серьёзные товары производились в любой свободно конвертируемой валюте: доллары, марки и т. д. На стройке, разумеется, было так же, просто чтобы к концу объекта твой гонорар не стоил дешевле миски супа. Причём расценки не были фиксированными, в зависимости от спроса на рынке они или росли, или падали. Так, квадратный метр штукатурки в 1999 году в г. Бресте стоил $0,9. В 2002 уже $2, в 2008 доходил до €5, а в 2010, после первого кризиса нового века, упал до $3-3,5 за тот же объём. Причём платили не всегда валютой. Просто привязывали к курсу Нацбанка. Так было удобно всем: и строителям, застрахованным от резких скачков, и их заказчикам, хранившим деньги во всё тех же долларах.

А что же с качеством? В эти годы слово "качество" начинает приобретать в отделке свой особый смысл. Оно начинает обозначать не нечто максимально соответствующее заявленным требованиям, а нечто стремящееся к недостижимому идеалу. Изголодавшиеся по комфортному жилью, намучившись с откровенными косячными строителями, продавшие душу дьяволу и последние штаны, чтобы достроить/отделать/отремонтировать свои родные, собственные квадратные метры, жители просторов нашей Родины активно и всё больше начинают вникать в процессы и контролировать каждый этап, каждый вздох строителей. Правда, не особо что-либо понимая, не имея элементарных знаний о свойствах материалов, организации строительного производства, технологиях, такой контроль редко был адекватным, а часто лишь усугублял положение. Вот и продолжались игры, начавшиеся ещё в 90-е, с засовыванием купюр между правилом и стеной, измерением одинаковости плиточных швов, требованиями сроков.

Бензинчика в костёр подлило и телевидение со своими "Квартирными вопросами" и "Школами ремонта". Где под камеру гладко выбритые, в фирменных комбезах элитные профи за считанные дни (а в ранних эпизодах — "в течение дня") приводили комнату героев из "бабушкиного ремонта" к "евростандарту". Разумеется, профессиональные отделочники только плевались в экран, сопровождая это обилием комментариев на привычном им языке. Но беда в том, что обыватель в массе воспринимал всё увиденное за чистую монету. На полном серьёзе ссылаясь в своих требованиях и претензиях к исполнителям на своём объекте на эти шоу.

И всё же это было хорошее время. Не зря его называют "сытым". Заработки, а с ними и потребности росли у всех. Появилось наконец понятие о каком-никаком дизайне. Да, это период безумных многоуровневых и многоарочных конструкций из гипсокартона. Одноуровневый потолок в "евроремонте" тех лет считался "колхозом", точечные светильники тыкали куда надо и куда нет. Позолота и лепнина для тех, кто побогаче, была обязательна. Пусть в дизайнах тех лет сочетание цветов было поистине вырвиглазным, а панели ПВХ, читай сайдинг, по-прежнему считали чем-то заграничным, а значит правильным. Главное — оно было, и с этим учились работать. И строители, и архитекторы, и новоявленные дизайнеры. Они тоже учились: учились рисовать, учились специфицировать, сочетать. Выходило пока плохо. Но лучше, чем в предыдущие годы.

Вместе с тем неизменно год от года появлялось и улучшалось количество и качество мастеров. Да. Тогда стали появляться те, кого сегодня называют "мастер" — квалифицированный, в меру интеллигентный профессионал, упакованный инструментом и живущий только своей частной практикой. И хотя у этого явления есть и обратный эффект, о чём позже, эта всё увеличивающаяся кагорта специалистов задавала тон всей индустрии. Они стали называть заказчиков заказчиками, вместо привычного ранее "клиент" или даже "хозяин". В целом, тот период был всё же переходным от нищих в плане отделки советских лет и безумных девяностых к сегодняшнему периоду. Периодом вызревания. И для окончательного перехода был нужен триггер. И кризис 2008 года им стал.

Лампа Лосева или история отечественного евроремонта, от каменного века до будущих дней

Человек — существо иррациональное, а потому склонное к такому же поведению. Сменив в ходе эволюции шерстяной покров на мощный и энергозатратный мозг, бонусом он получил потребность в крыше над головой и стенах вокруг. И как-то раз, вместо того чтобы отдыхать и набираться сил после трудной и опасной охоты на мамонта, он не поленился и украсил стены своей пещеры сценами из этой охоты. И с этого момента всё! Заверте. Началась наша история.

В данной статье я хочу раскрыть не столько природу подобного явления в человеческом поведении, сколько рассказать о том, в какой тупик эта витиеватая дорожка строительно-отделочного прогресса нас завела. И где, на мой взгляд, из этого выход. Но для этого, как уже стало понятно, придётся заглянуть достаточно глубоко в историю — почти в её начало.

Часть 1. До 1917 г.

Как уже отмечалось в предисловии, мы так устроены, что нуждаемся в жилище — чтобы чувствовать себя в безопасности от непогоды и прочих волков с медведями. Просторных пещер на всех не хватает, вот и стали люди строить себе дома сами. Сперва рыли ямы, потом возводили шалаши, а за ними и первые срубы из брёвен. Там, где мало деревьев, строили хижины из камней, а чтобы в щели между ними не задувал ветер, какой-то умник додумался обмазывать каменную кладку глиной. Так появилась штукатурка.

И, видимо, тогда какая-нибудь Ева (а скорее даже Лилит) сказала своему Адаму:

— Адам, мы живём в какой-то халупе. Ты посмотри, как ровно и красиво наш сосед обмазал стены своей хижины. Ну не можешь ты сам сделать так же, так отдай ему эти три наконечника стрел — пусть он в обмен сделает и нам не хуже.

Так появились первые штукатуры.

И чем дальше развивалась человеческая цивилизация, чем больше появлялось разделение труда и новых ремёсел, копились знания и опыт, тем больше человеческая смекалка и пытливость находили способы применить подручные материалы, даруемые природой, в строительстве и отделке своих жилищ. Сделать их не только прочнее и безопаснее, но и ярче, вычурнее соседских, обозначив свой статус и возможности. Ну и жертва богам — как без этого? Им — храм или святилище с самыми ровными стенами, самыми дорогими красками, нарядными фасадами со статуями, мрамором, позолотой. Чтобы дорого-богато. Чтобы из соседнего города обзавидовались. Так было по всему свету. Так было и на Руси.

Ну, почти так. «Почти» — потому что вокруг местного жителя на сотни вёрст было много деревьев и почти не было камня. В Европе лес извели давно, потому к середине X века строили натурально из навоза и палок вокруг деревянного каркаса, обзывая это фахверком. А у нас — зимой нарубил сосен, летом сруб сложил, соломой накрыл. Из камушков и глины, что в речке наскрёб, очаг сложил. И вот тебе изба. Перуну, князю, купцу, понятно, умеющие люди терем добротней сложат. Им кузнец и гвоздей накуёт, и топоров наделает. А когда дело дошло до Софийских соборов и Кремля, тут зодчих из Византии и Италии с их эмпирически выведенными технологиями и собственными мастеровыми выписывали. А там, глядишь, подсмотрев да подучившись, и своя школа вырисовываться стала. Так в Литве да в Московском царстве приобщились к мировому строительному прогрессу.

Но в целом до середины XIX века профессия строителя, а особенно штукатура-маляра (тем паче плиточника), была редкой, почти элитарной. 90% населения мазанки и избы лепили себе сами, просто не имея лишнего прибавочного продукта, который можно обменять на их услуги, не говоря уже о доступности материалов и специализированного инструмента. К тому же, как известно, были бы стены с крышей и очагом — без остального можно прожить. Извращались больше городские жители и узкая прослойка помещиков и купцов. Последние, впрочем, в массе своей были обладателями и городского жилья — так называемых доходных домов, в которых жили обитатели тогдашних городов. А девелопер он и тогда девелопер: построить подешевле, сдать подороже. > Лампа Лосева: Долгое время основным заказчиком строительных работ была церковь, которая возводила храмы, монастыри и прочую свою инфраструктуру. У неё были деньги, и она нуждалась не просто в постройке, но в подчёркивании своего статуса, уделяя особое внимание внешнему виду. Тут и была основная работа для всех маляров-штукатуров. Тут и родилось понятие «церковное строительство».

Мир изменила промышленная революция, суть которой сводилась к замене ручного (пусть и высококвалифицированного) труда трудом массовым, разделённым и механизированным. Валовость и поток. Большие производства потребовали больше людей в городах, а им надо где-то жить. Значит, нужно больше жилья. Больше строителей, новых технологий, материалов, инструментов — чтобы строить быстро, много и со стабильным качеством. Появилась стандартизация. Появились критерии оценки качества материалов и работ, прописанные и зафиксированные законами. Так рождались прародители СНиПов и ГОСТов.

В стремительно богатеющем мире, с неуклонным ростом благосостояния всех (пусть и не всем заметным в моменте), возможность благоустроить своё жилище появлялась у большего количества людей. А где спрос — там и предложение. Усиливающаяся индустриализация труда привела к тому, что маляры, штукатуры, кафельщики обучались теперь не в гильдиях от отца к сыну, а на курсах, а то и в прообразах современных ПТУ. Сбивались в бригады, давали объявления в тогдашние «Из рук в руки» и с переменным успехом к успеху этому самому шли.

Впрочем, уже тогда зодчих и штучные бригады сменяли архитектурные бюро и первые специализированные строительные предприятия. Фабрики и мастерские в промышленных масштабах клепали мастерки, тёрки, угольники и отвесы, борясь за клиента. Одним словом, индустрия отделки приобретала современные формы и становилась именно что индустрией. Так было во всём мире. Худо-бедно, со скрипом и потрескиванием, отставанием и «своим путём» было и у нас. Пока не наступил 1917 год.

Советский период

Большевики, отменив прежнюю власть и зафиксировав свою, внезапно для себя столкнулись с проблемой: страна после войн буквально лежала в руинах, а восстанавливать всё придётся им. Проблема усугублялась ещё и тем, что те, кто умел строить, либо лежали павшими на поле брани, либо сбежали от новой власти за кордон, а те кто остался за долгие годы военных угаров растеряли квалификацию. Впрочем, новая власть, немного покорпев, но засучив рукава, взялась за дело со всей пролетарской решительностью и революционным энтузиазмом.

Начались коммунистические стройки: ГЭС, ТЭЦ, фабрики, заводы, бараки… Да. Строители коммунизма строили в первую очередь этот самый коммунизм, а вот жильё для самих строителей почти и не строили. С 1920-х годов прибывающая из деревень «лимита» (рабочие на заводах и фабриках) расселялась в существующий жилой фонд, экспроприированный у буржуев, не поквартирно, а покомнатно. Это когда в четырёхкомнатную квартиру царского инженера, пущенного ОГПУ по недосмотру в расход, заселялись четыре семьи — каждая в отдельную комнату. Кухня, коридор, ванная с уборной (если они были) становились общими. Всё по заветам классиков.

При этом квартира в капитальном доме — это ещё хорошо. Чаще это был дом усадебного типа, а ещё чаще — натуральный, наскоро сколоченный барак с удобствами во дворе зимой и летом, без канализации и водопровода. То есть города по количеству людей выросли, а по домам — не то чтобы.

Форсированно возводя промышленность, советская власть жилищным строительством занималась между прочим. Даже то немногое капитальное жильё, что возводилось, строилось как коммунальные квартиры со всеми вытекающими. А значит, простой советский труженик рад был просто своему углу в коммуналке, а уж какого цвета у него стены и побелен ли потолок, оставалось для него далеко вторичным.

Опять же, кому этим было заниматься? Коммунизм никак не подразумевает наличие средств производства в частной собственности — иначе это не коммунизм. Про индивидуальную трудовую деятельность забудь. > Лампа Лосева: Были ещё артели — это такие формы хозяйствования, которые занимались выпуском товаров и услуг для населения. Состояли из десятка-двух рабочих и создавали большую часть общественных благ в сталинском СССР. Все средства производства в них принадлежали именно артели, а значит, не противоречили марксизму-ленинизму. Они, в общем-то, и закрывали спрос граждан на строительно-ремонтные работы. Но главным заказчиком в предвоенные годы было всё-таки государство.

И тут, надо отдать ему должное, оно сделало то, что должно было. Ещё в 1920-е годы стали появляться первые соответствующие времени строительные нормы и ГОСТы на материалы. Стандартизированные технологии, проектная документация. Появились методики обучения и само обучение строителей всех звеньев — от рабочих до инженеров и архитекторов. Промышленно стали выпускаться не только материалы, но и оборудование. Разрабатывались программы строительства массового жилья, перестройки советских городов. Короче, ещё бы немного — и жители Лондона, Парижа, Вены и Нью-Йорка грезили бы о переселении в Ленинград, Минск, Киев и Москву. Но тут пришёл Гитлер.

С 22 июня 1941 по 28 июля 1944 советский жилой фонд где методично (с немецкой основательностью и педантичностью), а где с русским размахом и удалью уверенно превращался в щебень и пепел. Когда весь этот праздник закончился, первым делом начали с того, с чего начинали: ГЭС, ТЭЦ, фабрики, заводы… Попутно в Москве, на зависть и страх буржуям, подняли знаменитые сталинские высотки. Минск отстроили заново — просто потому, что от старого ничего не осталось. Буквально. Родился знаменитый сталинский ампир: с лепниной, мрамором, позолотой и хрусталём. Разумеется, всем этим занималось государство в своих государственных целях, привлекая самых лучших архитекторов, штучных оставшихся в живых специалистов и по сусекам наскребая материалы в разорённой войной стране.

Тем не менее проблема с жильём оставалась не просто острой, а буквально катастрофической. Люди из-за неустроенности натурально сводили счёты с жизнью. Проблему нужно было решать.

И её решили. К середине 1950-х всё было готово к началу массового жилого строительства в СССР. Была разработана проектно-техническая документация, созданы производственные мощности, а главное — появилось желание. И вот по всей огромной стране начали буквально штамповаться типовые пятиэтажки — иногда из кирпича, но чаще из железобетонных панелей. По типовым проектам, из типовых заготовок, производящихся по единым стандартам (с небольшими региональными особенностями), строилось жильё для советских граждан, которые из коммуналок, бараков и землянок внезапно переезжали в бесплатные для них отдельные квартиры со всеми коммунальными благами: центральным отоплением, горячей водой прямо из крана и тёплой уборной. И мало кто обращал внимание на качество типовой отделки этих квартир: стандартные обои на кривых стенах, косо положенная плитка в ванной, осыпающаяся побелка на потолке. Это было своё отдельное жильё на одну семью со всеми удобствами, выданное совершенно бесплатно.

И вот, удовлетворив базовые жилищные потребности, советский гражданин, не желая останавливаться на достигнутом, стал задумываться о внесении индивидуальности, улучшении и банальном ремонте собственного интерьера. А вот тут наша история по-настоящему и начинается.

А дело в том, что квартиры в СССР (за ну прям совсем редким исключением) сдавались жильцам с готовой отделкой. То есть оштукатуренные, окрашенные, побеленные, с паркетом-ёлочкой или линолеумом на полу, кафелем в ванной и обоями на стенах. Заноси мебель и живи. Жить было можно, но если хотелось отличаться от соседа, кастомизировать (как сегодня говорят) своё гнездо под себя, то с этим были проблемы.

Во-первых, вездесущий при Союзе дефицит. Достать обои с уникальным рисунком нужного цвета — проблема. Плитка в ванной не белый квадратик 20×20, а что-то другое — проблема. Краска не ПФ и не сурик — проблема. Да что там, просто цемент для граждан в розницу найти было квестом. Нет, промышленность его производила, но всё шло на государственные объекты. Поэтому знакомый прораб — человек нужный. Да и вообще выбор отделочных материалов был крайне невелик, потому что для массового, потокового строительства разнообразие — это минус.

Отдельным счастливчикам удавалось достать через знакомых редкий финский кафель или сантехнику, но тут вступало во-вторых — руки.

Профессия строителя в Союзе наконец получила распространение, почёт и уважение. Но каменщик, маляр или штукатур работали исключительно в государственных организациях: СУ, СМУ, ПМК, СПМК и т. д. Производственно-потребительская кооперация в виде артелей с обобществлёнными средствами производства была ликвидирована в тех же 1950-х. Отныне строить могло только государство. Были ещё шабашники, но о них позже.

Разумеется, первоочередной задачей строительных организаций были государственные объекты: многоэтажки, школы, больницы, фабрики — да что угодно, только не белить потолки и клеить обои в квартире у абстрактного Семёна Семёныча. Были специализированные СМУ, работа которых была направлена в первую очередь на удовлетворение нужд рядовых граждан. Но нужно ли говорить, сколь чудовищно неповоротливы и забюрократизированы были эти учреждения?

Поэтому приходилось советскому гражданину, засучив рукава и нацепив на голову треуголку из газеты «Советский спорт», счищать побелку с потолка и переклеивать обои. В редких случаях, если повезёт и припрёт, можно было нанять знакомого строителя, который по сходной цене (в отпуске, по выходным или после работы по вечерам) сделает это более профессионально. Ибо чтобы переложить кафель, нужны знания, навык и… в-третьих, инструмент.

С последним было совсем туго. Инструмент — это орудия производства. Следовательно, профессионального инструмента в свободном доступе не было априори. Был в ограниченном количестве лёгкий подручный инструмент для личных нужд типа молотка, отвёртки или плоскогубцев. Электродрелью обладали редкие счастливчики. Болгарок, перфораторов и каких-либо электрических миксеров для замешивания растворов не было даже на больших стройках. А то, что было, было громоздким, неудобным и для мелких ремонтных работ просто неприспособленным.

Отсюда и вытекает почти ошибочный вывод, что делать качественный ремонт в Советском Союзе было некому, не из чего и нечем. Ошибочный он оттого, что, несмотря ни на что, стремление людей жить лучше было сильнее всех препятствий.

Ещё в 1930-е годы советские граждане стали получать от государства первые дачи. В 1950–1960-е шесть соток земли за городом от своих предприятий и ведомств советские городские труженики получали уже массово. Предполагалось, что городские жители будут на них выращивать себе свежие огурцы, лук, клубнику с крыжовником. И в массе своей так и было. Но никто не запрещал своими силами, между грядок с картошкой и кабачками, построить себе садовый домик. И вот тут полёт фантазии ограничивался не столько возможностями, сколько желаниями. На дачах люди строили начиная от сарайчика для хозяйственного инвентаря, заканчивая целыми коттеджами со спальнями на мансардных этажах, каминами, саунами и прочими атрибутами красивой загородной жизни. Какие-нибудь учёные, крупные военные, партийные работники и другие представители советской элиты, имея возможности, так и вообще строили себе в закрытых садовых товариществах полноценные дома, пригодные для круглогодичного проживания.

И часто вот такие садовые (и не очень) домики строились не самими дачниками и даже не с привлечением вышеуказанных государственных предприятий, а самыми что ни на есть частниками.

Дача — она за городом, там не живут. Строить и отделывать самому не всегда есть возможность и силы, а нанять профессиональных строителей, которые в свободное от основной работы время с удовольствием подхалтурят, всегда можно было. К тому же у них был доступ к какому-никакому инструменту. При желании и технику тяжёлую могли пригнать, включив в долю прораба и других ответственных и полезных лиц. Такие бригады называли «шабашниками». О происхождении этого слова можно спорить, но суть не в этом. Она в том, что спрос рождает предложение. > Лампа Лосева: Шабашили на стройке все, кто хотел заработать, — от подсобника до архитектора. Первый на халтуре раствор мешал, а последний по блату рисовал проекты. Разумеется, за разные деньги.

Кстати, про архитектуру. К сожалению, несмотря на поистине превосходную школу, профессия архитектора в СССР была задвинута в угоду рационализации, упрощению и удешевлению. А частные и индивидуальные заказы по вышеуказанным причинам были редкостью. Так что фантазии художника по зданиям разгуляться было негде.

И вот как итог: крыша у советского гражданина над головой была, были даже относительные удобства. А при наличии большого желания их можно было до определённого уровня расширить и приукрасить. Но прыгнуть выше головы, даже при деньгах, было ну никак нельзя.

И так бы и вошли наши люди в XXI век — без буржуйских изысков, зато хоть и скромно, но удобно и почти бесплатно… если бы СССР вдруг не умер.

Продолжение будет

Узнать про «Много призов»

ПерейтиКак вы играете в настолки? Отвечают пикабушники

Настолки — это способ интересно провести вечер или разругаться из-за правил? Спросили пикабушников, в какие настольные игры они играют, о чем спорят и какие традиции создают.

Настолки — это… спорить и биться до победного

В играх накал страстей нешуточный, так что спорить о правилах, сражаться за победу и переживать за командный результат — это база.

Когда играем в «Манчкин» и если спорим, то последнее слово в споре у супруга: моя колода, мои правила! Бесит.

Играем спокойно, но когда игра требует хоть малейшего внимания или логики, то начинается битва трехсот спартанцев.

Мы в семье обожаем настолки! Есть кооперативные, где мы вместе разгадываем загадки или распутываем вымышленные преступления. Иногда такие игры проходят не без ругани, особенно со стороны папы :) Он погружается в сюжет и начинает нервничать, если мы совершаем ошибки. Но это все равно весело)))

«Сет», «Quarto», «Пентаго» или «Spot it» — неважно. В нашей семье ставки всегда высоки! Потому что выигравший получает пульт от телевизора, а проигравший моет посуду :)

Я родила себе напарников для игры в «Манчкин»! 👑🐉У меня две дочери, и каждый вечер у нас разворачиваются эпические баталии за звание самого хитровывернутого манчкина. Главное правило: «Ничего личного, это только игра!» Никакой жалости, только холодный расчет и предательский смех в темноте. 😈

Всех любителей поиграть приглашаем в приложение Додо Пиццы. Теперь там можно получить моментальные подарки и выиграть «Много призов». На кону путешествия, годовые запасы пиццы и сертификаты OZON, Lamoda, M.Видео и Giftery. Заказывайте продукты с плашкой «многопризов», чтобы увеличить свои шансы на победу. Полные правила акции здесь.

Настолки — это… создавать традиции

Например, играть по определенным дням или в определенном месте, готовить любимые блюда. Впрочем, бывают и весьма необычные.

Традиция — это вечер пятницы с семьей в малую настолку, да) это здорово)) я всех своих любимых вижу и мы хоть и соперничаем, но достигаем побед. Это круто!

И традиция раз в месяц в субботу с друзьями играть в настолку, жарить стейки))

Одно из интересных наших правил: чтоб победитель не сильно радовался, он собирает игру обратно в коробку, каких бы размеров она ни была) один, без помощи. Но обычно игры проходят весело, и участники с удовольствием помогают.

У нас есть традиция встречаться в баре и играть в «Место преступления». Как вы понимаете, за все годы столько глухарей накопилось...

С 2016 года начала образовываться наша игровая «ячейка». Традиционный день — четверг (с 18 до 23). Сначала это было 2−3 стола в антикафе, но когда перестали там помещаться, переехали в клуб настольных игры. В 2018 году увидели, как в Подмосковье проводится настольный кэмп. И нам так понравилась эта идея, что мы провели свой. Потом еще. Теперь мы проводим Кэмп 3 раза в год.

У нас с друзьями есть традиция планировать собраться и поиграть (и не собираться и не играть)

Настолки — это… нарушать правила

В некоторых играх правила настолько сложные, что сразу и не разберешься. Через несколько лет запросто может оказаться, что вы все время играли по своим собственным. К тому же придумать клевые фишки можно в любой момент.

Мы 5 лет играли в «Ужас Аркхэма» 2 редакции. А потом в очередной раз заглянули в правила в спорный момент и выяснили, что играли неправильно в одном ключевом моменте игры, что распространялось в итоге на все партии. И все наши победы таким образом обнуляются :)

Мы решили созывать «совет старейшин», чтобы вдохнуть жизнь в надоевшие игры. Каждый высказывается по поводу нелюбимых правил, и мы коллективно решаем, что оставить, а что выбросить. Однажды так модернизировали «Уно», что теперь можно красть карты соперников и блокировать игроков смехом )))

Настолки — это… откладывать на потом

Некоторые пикабушники признались, что совсем не играют в настолки или не могут найти напарников и время. Хорошо, что в «Много призов» можно играть одному прямо в приложении Додо Пиццы!

Мы купили 4 настолки, сыграли в них по разу с женой. Теперь они лежат, у нас нет времени в них играть.

У меня целая коллекцию настолок, а играть не с кем. Может, завести кота? ))

Самая любимая «Codenames». В другие не играю. Вот только не всегда удается найти компанию.

Один раз мы почти подрались, с тех пор не играем)

Настолки — это… найти свою половинку

Так что не упускайте шанс и смотрите в оба. Вдруг ваш идеальный партнер сидит напротив и мучительно размышляет, как поставить вам мат.

Я познакомился с женой благодаря «Алиас». Она странно объясняла слова, совсем непонятно, но так эмоционально, что мое сердце пропустило удар. Так и живем 9 лет. Обожаю ее!

Играйте в любимые настолки и обязательно заходите в приложение Додо Пиццы. Там можно получить моментальные подарки и собрать кусочки для участия в большом розыгрыше «Много призов». На кону путешествия, годовые запасы пиццы и подарочные сертификаты в любимые магазины. И прямо сейчас скидка на заказ!

Реклама 12+. ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 1131101001844, ИНН 1101140415, 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 16. Акция «Много призов» действует с 10.06.25 по 11.08.25. Правила акции, информация об организаторе, об условиях участия, о призах, их количестве, сроках, месте и порядке их получения — на dodopizza.ru. Организатор вправе изменить условия акции. «Путешествие на море» — сертификат на 300 000 на покупку тура у туроператора, 3 шт. «Годовой запас пиццы» — промокод на одну пиццу 25 см за 1 , действует 24 раза до 12.08.26, 100 шт.