Свой среди чужих, чужой среди своих: искусство опознания на полях древних сражений

«В кровавом тумане войны»: первобытный ужас и жизненная необходимость узнать своих

Представьте на мгновение, если осмелитесь, какофонию древнего поля брани. Это не стройные ряды из кинофильмов, где герои картинно фехтуют с парой-тройкой врагов. Это ревущая, потная, лязгающая масса людей, стиснутых так плотно, что локоть соседа – единственная опора в этом колышущемся море стали и плоти. Воздух густ от пыли, поднятой тысячами ног, от едкого запаха пота, крови и страха. Солнце, если оно вообще пробивается сквозь эту завесу, слепит, отражаясь от бесчисленных клинков и шлемов. Грохот стоит невообразимый: тысячи глоток орут боевые кличи, раненые вопят от боли, мечи скрежещут о щиты, копья с треском ломаются о доспехи, а где-то рядом командиры надрывают голоса, пытаясь перекричать этот ад. В этом первобытном хаосе, где инстинкты берут верх над разумом, первостепенной задачей для каждого воина становится не столько убить врага, сколько не быть убитым самому, и, что не менее важно, – не убить своего.

Проблема «свой-чужой» стара как сама война. Когда две толпы вооружённых мужчин, часто одетых и экипированных весьма схоже, сталкиваются в рукопашной, различить, кто есть кто, становится вопросом жизни и смерти. Ошибка могла стоить не только собственной жизни, но и жизни товарища, а то и привести к панике и разгрому всего отряда. Непреднамеренные атаки на своих, как бы цинично это ни звучало, были постоянным спутником древних баталий. Представьте отчаяние воина, только что отразившего яростную атаку, который в пылу схватки обрушивает меч на фигуру, мелькнувшую сбоку, лишь затем, чтобы увидеть под сползающим шлемом искажённое ужасом лицо соседа по фаланге. Такие трагедии подрывали боевой дух, сеяли недоверие и разрушали хрупкую ткань воинского братства.

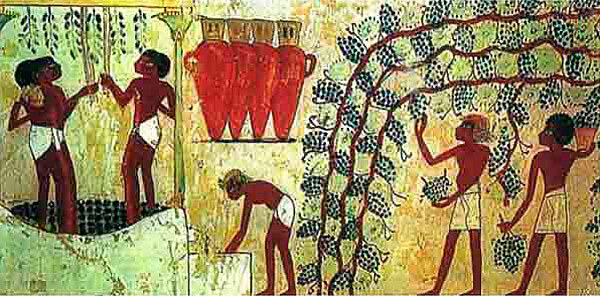

На заре военной истории методы опознавания были донельзя примитивны. Часто полагались на общую «инаковость» противника: другой язык или диалект, непривычный цвет волос или черты лица, особенности одежды, если таковые имелись и были достаточно унифицированы хотя бы в рамках одного племени или ополчения. Иногда это мог быть особый боевой клич или специфический способ ведения боя. Но всё это было крайне ненадёжно. В суматохе боя не до лингвистических изысков, а схожее вооружение, особенно в пределах одного культурного региона, как, например, у греческих полисов или италийских племён времён возвышения Рима, делало воинов практически неотличимыми друг от друга на расстоянии вытянутой руки.

Психологическое давление на бойца было колоссальным. Каждое движение, каждый силуэт в периферийном зрении требовал мгновенной оценки: друг или враг? Секундное промедление могло означать смерть. Эта постоянная необходимость идентификации истощала не меньше, чем физическое напряжение боя. Даже животные, сбиваясь в стаи или стада, обладают инстинктивными механизмами распознавания «своих» по запаху, звукам, внешнему виду. Для человека, существа социального, но при этом вынужденного участвовать в актах коллективного насилия, эта потребность была возведена в степень жизненной необходимости, заставляя искать всё новые и новые способы прокричать сквозь грохот битвы: «Я – свой! Не бей меня!» И эти поиски породили целую систему знаков и символов, ставших предтечей позднейшей геральдики.

«Говорящие щиты Эллады»: от личного оберега до символа полиса

Древняя Греция, раздробленная на множество вечно враждующих полисов, представляла собой настоящий котёл, в котором варились и оттачивались военные технологии и тактики. Основой войска эллинов был тяжеловооружённый пехотинец – гоплит, а основой его тактики – фаланга, сомкнутый строй воинов, прикрывающих друг друга щитами. Огромный круглый щит, аспис койлэ ( κυρτός ἀσπίς), был не просто защитой, он был символом единства и коллективной ответственности. Его левая половина прикрывала самого воина, а правая – левый бок его соседа справа. Потерять щит считалось страшнейшим позором, равносильным предательству товарищей. И именно поверхность этого щита стала первым «холстом» для нанесения опознавательных знаков – эписем (ἐπίσημον).

В архаический период (VIII-VI вв. до н.э.) выбор эмблемы на щите был делом сугубо личным. Воин сам решал, что украсит его бронзовую или обтянутую кожей деревянную поверхность. Часто это были оберегающие символы, призванные отпугивать врагов и злых духов: жуткая морда горгоны Медузы с высунутым языком и змеями вместо волос (горгонейон), изображения свирепых животных – львов, вепрей, змей, быков, орлов. Нередко на щит наносили эмблему своего рода или семьи, демонстрируя гордость за предков. Иногда это были просто геометрические узоры или абстрактные фигуры. Главная цель такого изображения – не столько идентификация для своих, сколько устрашение чужих и выражение собственной индивидуальности, своего рода «визитная карточка» на поле боя. «Смотри, кто идёт!» – как бы говорил такой щит.

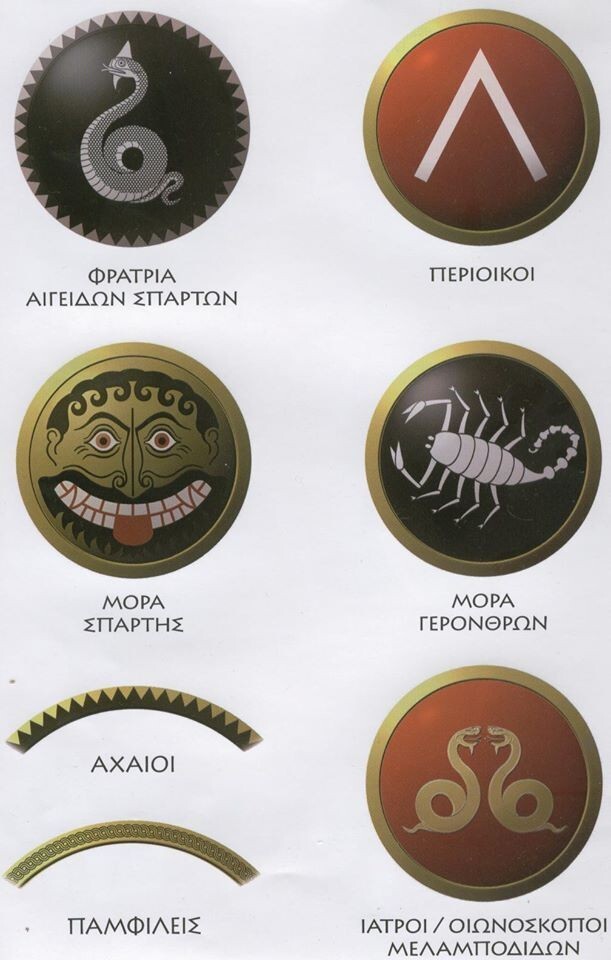

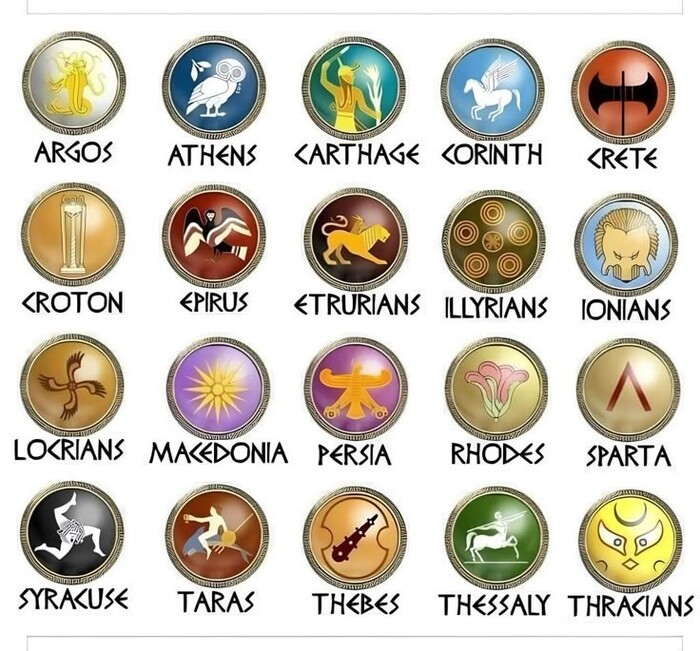

Однако с развитием полисной системы и учащением междоусобных войн возникла потребность в более чёткой идентификации принадлежности воина к конкретному городу-государству. Постепенно личные эмблемы стали уступать место государственным. Самым известным примером является, безусловно, спартанская лямбда (Λ) – первая буква названия их государства, Лакедемон. Этот простой и строгий знак, обычно красного цвета на белом или естественном фоне щита, безошибочно выделял спартанцев среди прочих греков. Как писал Ксенофонт, спартанцы верили, что «лучше иметь на щите знак своего отечества, чем изображение какого-нибудь чудовища». Другие полисы также обзаводились своими символами. Например, воины Сикиона несли на щитах сигму (Σ), первую букву названия своего города. Фиванцы часто изображали дубину Геракла, своего мифического покровителя. Мессенцы, по некоторым данным, использовали изображение мотылька (сетания) или букву зету (Ζ). Афиняне, хотя и не имели столь строгого предписания, как спартанцы, ассоциировались с совой, символом богини Афины, и этот образ часто появлялся на их монетах, а возможно, и на щитах некоторых воинов, особенно в более поздний период. Впрочем, стоит отметить, что полной унификации щитовых эмблем даже в классический период (V-IV вв. до н.э.) в большинстве греческих полисов, за исключением, пожалуй, Спарты, не существовало. Многое по-прежнему зависело от личного выбора или возможностей гоплита.

Не менее важным элементом опознавания, а также устрашения, служили нашлемные гребни – лофосы (λόφος). Изготавливались они обычно из конского волоса или перьев и крепились к верхушке шлема. Гребни могли быть самых разных форм и размеров – от скромного пучка до пышного султана, ниспадающего на спину. Их часто окрашивали в яркие цвета: красный, пурпурный, белый, чёрный. Такой гребень не только делал воина визуально выше и внушительнее, но и помогал различать своих в гуще схватки, особенно командиров, чьи гребни могли быть более сложными или окрашенными в особый цвет. Ксенофонт в «Анабасисе» упоминает, как важно было командирам быть заметными для своих солдат, чтобы управлять ими и воодушевлять личным примером. Иногда гребень мог указывать на принадлежность к определённому отряду или роду войск.

Помимо щитов и шлемов, некоторые детали доспехов или одежды также могли нести элементы идентификации, хотя и менее стандартизированные. Это могли быть особые узоры на линотораксе (льняном панцире) или бронзовой кирасе, специфическая форма поножей. Однако все эти визуальные маркеры имели свои ограничения. В пылу битвы, когда всё смешивалось в единую массу, когда пыль и пот застилали глаза, а кровь заливала щиты и доспехи, различить тонкие нюансы эмблем или цвета гребней становилось практически невозможно. Особенно остро эта проблема вставала в ночных сражениях. Фукидид красочно описывает трагическую путаницу во время ночной атаки афинян на сиракузские Эпиполы в ходе Пелопоннесской войны. Афиняне, потеряв строй, в темноте и суматохе начали сражаться друг с другом, так как их дорийские союзники по говору и внешнему виду были неотличимы от врагов-сиракузян, также дорийцев. Пароль, или синтема (σύνθημα) по-гречески, – секретное слово или фраза для опознания своих – стал известен противнику, и это лишь усугубило хаос. Этот горький урок показал, что одних лишь визуальных знаков отличия бывает недостаточно.

«Под сенью орлов и волков»: римский гений стандартизации опознавательных знаков

Если греки в вопросах военной идентификации зачастую полагались на сочетание личной инициативы и зарождающихся полисных традиций, то римляне, с их прагматизмом и стремлением к порядку во всём, подошли к этой проблеме куда более системно. Римская военная машина, веками оттачивавшая своё смертоносное искусство, породила одну из самых развитых и узнаваемых систем воинских знаков отличия в древнем мире.

На ранних этапах римской истории, во времена Республики и так называемой манипулярной армии (IV-II вв. до н.э.), система опознавания была ещё в стадии становления. Основной тактической единицей был манипул, состоявший из двух центурий. Каждый манипул имел свой собственный знак – сигнум (signum). Поначалу, как гласит предание, это был простой пучок сена или папоротника, привязанный к шесту – отсюда и само слово manipulus (буквально «горсть», «пучок»). Плиний Старший упоминает, что позднее в качестве наверший для сигнумов стали использовать изображения животных: волка (lupus), как напоминание о волчице, вскормившей Ромула и Рема; минотавра (minotaurus), возможно, как символ силы и ярости; коня (equus), олицетворявшего скорость и кавалерию; и вепря (aper), известного своей свирепостью. Вероятно, каждая из трёх линий манипулярного легиона – гастаты, принципы и триарии – могла иметь свои отличительные знаки или их вариации. Нёс сигнум специальный знаменосец – сигнифер (signifer), часто носивший поверх шлема звериную шкуру (волка или медведя), что делало его ещё более заметным и грозным. Эти ранние значки были не просто ориентирами на поле боя; они уже тогда начинали приобретать сакральное значение, становясь душой манипула.

Революционные изменения в римской армии, связанные с именем Гая Мария (конец II в. до н.э.), коснулись и системы знамён. Реформы Мария привели к созданию когортного легиона и стандартизации главного символа легиона – серебряного (позднее иногда золотого) орла, аквилы (aquila). Орёл, птица Юпитера, верховного бога римского пантеона, стал священным знаком легиона, его честью и душой. Потеря аквилы считалась величайшим позором, который можно было смыть только кровью или возвращением святыни. Нёс орла аквилифер (aquilifer), один из самых уважаемых старших воинов легиона, избиравшийся за храбрость и преданность. В бою аквила служила точкой сбора для всего легиона, её движение указывало направление атаки или отступления.

Помимо легионного орла, каждая из десяти когорт легиона имела свой собственный сигнум. Обычно это был длинный шест, украшенный фалерами – металлическими дисками (часто серебряными), которые могли быть наградами за доблесть, венками, изображениями императора (в имперский период), а на самом верху часто помещалась открытая ладонь (manus), символ верности и власти, или табличка с номером и названием когорты. Сигниферы когорт также были важными фигурами, ответственными за сохранность значка и передачу сигналов.

Для отдельных отрядов (вексилляций), направляемых для выполнения особых задач, а также для кавалерийских ал и вспомогательных когорт (auxilia) использовались вексиллумы (vexillum) – небольшие квадратные или прямоугольные полотнища ткани, обычно красного или пурпурного цвета, прикреплённые к поперечной перекладине на древке; такой значок нёс вексилларий (vexillarius). На вексиллумах могли изображаться номер и название части, её эмблема (например, козерог для II Августова легиона, бык для X Охраняющего пролив легиона), или символы, связанные с императором.

Римляне уделяли огромное внимание и личным знакам отличия командного состава. Центурионы, становой хребет легиона, командиры центурий, носили на шлемах поперечный гребень из конского волоса или перьев (crista transversa), окрашенный обычно в яркий цвет. Этот гребень делал их легко узнаваемыми в гуще сражения, позволяя солдатам видеть своего командира и следовать за ним. Кроме того, атрибутом центуриона была витис (vitis) – короткая палка из виноградной лозы, символ его власти и права наказывать провинившихся солдат. Помощник центуриона, опцион (optio), также имел отличительный знак – длинный посох с шарообразным навершием (хастиле), которым он, помимо прочего, помогал выравнивать ряды.

Щиты римских легионеров (скутумы), изначально овальные, а затем большие прямоугольные или полуцилиндрические, также со временем стали нести на себе опознавательные рисунки. Если в республиканский период роспись щитов была, вероятно, более индивидуальной, то в имперскую эпоху легионы часто имели свои характерные, хотя и не всегда строго унифицированные, эмблемы. Это могли быть молнии Юпитера, крылья, лавровые венки, изображения животных или мифологических существ, связанные с историей или местом формирования легиона. Знаменитая колонна Траяна в Риме и находки щитов в Дура-Европос (Сирия) дают нам представление о разнообразии этих рисунков. Флавий Вегеций Ренат, позднеримский военный теоретик, в своём трактате «О военном деле» писал: «Чтобы воины в суматохе боя не отрывались от своих товарищей, каждая когорта раскрашивала щиты особым, только ей присущим образом. Имя каждого воина также писалось на его щите, вместе с номером когорты и центурии, к которой он принадлежал». Хотя это описание относится к поздней империи, оно отражает общую тенденцию к стандартизации.

Психологическое значение знамён и знаков отличия в римской армии было огромным. Они были не просто указателями, а воплощением воинской чести, славы легиона, его связи с Римом и императором. Вокруг них сплачивались в бою, за них умирали. Вегеций подчёркивал, что солдат нужно с самого начала обучать «следовать за знамёнами и не отходить от них ни на шаг». Знамёна были зримым выражением порядка и дисциплины – тех качеств, которые и делали римскую армию столь грозной силой.

«Клич, труба и тайное слово»: незримые нити братства по оружию

В грохоте и сумятице древней битвы, когда пыль, дым и кровь делали визуальное опознание затруднительным, а то и невозможным, на помощь приходили другие чувства – прежде всего слух. Звуки войны не только вселяли ужас, но и несли важную информацию, сплетая невидимые нити между своими и отделяя их от чужих.

Боевые кличи были, пожалуй, древнейшим способом звуковой идентификации и психологического воздействия. Греки перед атакой обычно пели пеан – гимн, изначально посвящённый Аполлону, но со временем ставший общим боевым гимном, призванным поднять дух и испросить божественной помощи. Также был распространён клич «Алала!», звукоподражательный, возможно, имитирующий крик хищной птицы, и просто призванный вселить ужас во врага. Римляне не имели единого стандартизированного клича; их возгласы могли быть разными – от призывов к богам («Марс, помоги!») до выкрикивания названий своих легионов или имени полководца. В более поздний период некоторые римские части, особенно состоявшие из германцев, переняли барритус – устрашающий, постепенно нарастающий боевой клич, начинавшийся с низкого рокота и переходивший в яростный рёв. Боевые кличи выполняли несколько функций: они помогали воинам преодолеть страх, придавали им чувство единства, деморализовали противника и, конечно же, служили опознавательным знаком – по характерному крику можно было отличить своих.

Если боевые кличи были скорее стихийным проявлением боевого духа, то музыкальные инструменты служили для передачи чётких команд и сигналов. У греков главным сигнальным инструментом была сальпинга (σάλπιγξ) – прямая, обычно бронзовая труба с раструбом. Её резкие, пронзительные звуки возвещали о начале атаки, сигнале к отступлению, смене построения или других манёврах. Римляне довели использование военных музыкальных инструментов до совершенства. В их арсенале были туба (tuba) – длинная прямая бронзовая труба, похожая на греческую сальпингу, издававшая мощные, низкие звуки; корну (cornu) – большой, изогнутый в виде буквы G или C рог, дававший более мягкий, но также громкий звук; буцина (bucina) – меньший по размеру рог или труба, использовавшаяся для различных сигналов в лагере и на марше; и литуус (lituus) – J-образная труба, характерная для кавалерии. Вегеций подробно описывает систему сигналов: «Музыка легиона состоит из труб, рожков и буцин. Труба звучит при атаке и отступлении. Рожки используются только для управления движением знамён… На поле боя трубы и рожки звучат вместе». Существовал даже особый сигнал – классикум (classicum), исполняемый на буцинах, который звучал только в присутствии главнокомандующего или при исполнении смертного приговора, как знак высшей власти. Солдаты с самого начала обучения приучались распознавать эти сигналы и беспрекословно им подчиняться.

Однако самым надёжным способом отличить своего от чужого в непосредственной близости, особенно ночью или в условиях плохой видимости, был пароль. У греков он назывался симболон (σύμβολον) или синтема (σύνθημα). У римлян для этой цели служила тессера (tessera) – так называли и сам пароль, и небольшую деревянную дощечку, на которой он записывался. Пароль обычно устанавливался ежедневно главнокомандующим и сообщался по цепочке командирам подразделений. В римской армии за раздачу пароля отвечал специальный старший воин – тессерарий (tesserarius). Полибий в своей «Всеобщей истории» детально описывает этот процесс: «Способ, которым они обеспечивают передачу пароля на ночь, следующий: из десятого манипула каждого разряда пехоты и кавалерии… трибун выбирает одного человека… и приказывает ему являться к его палатке каждый день на закате. Этот человек, получив от трибуна пароль – деревянную дощечку с написанным на ней словом, – возвращается к себе и передаёт его вместе с дощечкой командиру следующего манипула, тот, в свою очередь, передаёт следующему, и так далее, пока он не достигнет первых манипулов… Они обязаны доставить дощечку трибунам до наступления темноты». Пароль был жизненно важен для часовых на постах, для ночных дозоров, для опознания отставших или заблудившихся воинов. В качестве паролей могли использоваться имена богов («Марс», «Юпитер Победитель»), императоров («Август Феликс»), отвлечённые понятия («Победа», «Доблесть») или что-то связанное с текущей военной ситуацией. Знание пароля было пропуском в свой лагерь и гарантией того, что тебя не примут за вражеского лазутчика. Однако и здесь существовали риски: пароль мог быть подслушан, или захваченный в плен солдат мог под пыткой его выдать.

Помимо этих основных методов, существовали и другие, менее формализованные способы опознания. Это могли быть особенности причёски или бороды (например, длинные волосы спартанцев, которые они тщательно расчёсывали перед битвой), татуировки (известно, что фракийцы, пикты и некоторые другие народы практиковали татуировку; есть сведения, что и римские солдаты иногда наносили на тело знаки принадлежности к армии или легиону, хотя вопрос их использования для идентификации в бою остаётся дискуссионным). Специфический жаргон, известные только в своём кругу шутки или песни также могли служить маркерами «свойскости». И, конечно же, огромную роль играла личная узнаваемость в рамках небольших подразделений, таких как римское контуберниум (contubernium) – группа из восьми солдат, живших в одной палатке, деливших пищу и тяготы службы. Эти воины знали друг друга в лицо, по голосу, по походке, что в ближнем бою часто было надёжнее любых формальных знаков.

«Когда свои становятся чужими»: роковые ошибки, обман и цена невнимательности

Несмотря на все ухищрения, придумываемые полководцами и самими воинами для опознания «своих» на поле брани, история древних войн пестрит трагическими примерами ошибок, когда друг принимался за врага, и оружие обращалось против тех, кого должно было защищать. Туман войны, как физический, так и ментальный, часто оказывался сильнее любых знаков и символов, приводя к непоправимым последствиям.

Один из самых хрестоматийных примеров – уже упоминавшаяся ночная битва афинян на плато Эпиполы во время осады Сиракуз (413 г. до н.э.), подробно описанная Фукидидом. Афинское войско, пытаясь захватить ключевые высоты под покровом темноты, столкнулось с отчаянным сопротивлением сиракузян. В хаосе ночного боя, освещаемого лишь неверным светом луны, афиняне быстро потеряли строй и управление. Фукидид пишет: «В возникшей сумятице было трудно отличить друга от врага. Афиняне оказались в особенно невыгодном положении, потому что пароль стал известен врагу, так как они выкрикивали его громко. Более того, дорийские аргивяне и керкиряне, а также любые другие дорийские народы на стороне афинян, вызывали у афинян замешательство всякий раз, когда подходили, ибо их не только принимали за врагов из-за их говора, но и их внешний вид внушал ужас афинянам… Афиняне, как только они были приведены в беспорядок, во многих частях поля, даже когда они одерживали верх, были побеждены своими же людьми, и не только вызывали ужас друг у друга, но и фактически вступали в драку между собой, и их с трудом удавалось разнять». Этот эпизод стал уроком о том, как легко в пылу сражения рушатся все системы опознавания, и как быстро союзники могут превратиться в смертельных врагов.

Подобные инциденты случались и в других греческих войнах. Например, в битве при Делии (424 г. до н.э.) между беотийцами и афинянами также имели место случаи непреднамеренных атак на своих, усугублённые схожестью вооружения и суматохой боя.

Римские гражданские войны представляли собой особую проблему в плане идентификации. Когда на поле боя сходились легионы, обученные по одной системе, вооружённые одинаково и говорящие на одном языке, отличить сторонника Цезаря от помпеянца, или солдата Октавиана от воина Антония, было невероятно сложно. В таких условиях роль паролей и временных полевых знаков (например, веточек определённого дерева, воткнутых в шлем, или повязок определённого цвета) возрастала многократно. Но и они не всегда спасали. В битве при Филиппах (42 г. до н.э.), где сошлись армии республиканцев (Брута и Кассия) и триумвиров (Октавиана и Антония), силы Брута, успешно атаковавшие лагерь Октавиана, по ошибке приняли наступающие отряды Кассия, спешившие им на помощь, за вражеское подкрепление и атаковали их, что в итоге привело к общему поражению республиканцев и самоубийству Кассия.

Помимо непреднамеренных ошибок, существовала и практика сознательного обмана – так называемые ruses de guerre (военные хитрости). Захват вражеских знамён или доспехов и их использование для проникновения в ряды противника или для внезапной атаки было распространённым приёмом. Если удавалось узнать вражеский пароль или боевой клич, это также могло быть использовано для дезориентации и обмана. История знает немало примеров, когда отряды, переодетые во вражескую форму или несущие чужие значки, добивались тактического успеха, внося сумятицу и панику.

Случаи непреднамеренных атак на своих или успешный вражеский обман имели тяжелейшие психологические последствия. Они подрывали доверие между солдатами, порождали подозрительность и страх, снижали боевой дух и сплочённость подразделений. Цена невнимательности или ошибки в опознании была слишком высока – не только потерянные жизни, но и проигранные сражения, а иногда и целые войны.

Древний мир так и не смог выработать абсолютно надёжной системы идентификации «свой-чужой». Каждое нововведение, будь то стандартизированные щитовые эмблемы, сложные сигналы труб или хитроумные пароли, порождало и контрмеры со стороны противника. Это была вечная гонка вооружений в миниатюре, где на кону стояла жизнь отдельного воина и успех всего войска. И хотя современные технологии, казалось бы, должны были решить эту проблему, призрак непреднамеренных атак на своих до сих пор витает над полями сражений, напоминая о том, что в кровавом тумане войны различить своих и чужих – по-прежнему одно из самых сложных искусств.

***********************

Подпишись на мой канал в Телеграм - там тексты выходят раньше.